Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>客家话的性质</strong><br />

——兼论南方汉语方言的形成历史<br />

一、最近的几种重要讨论<br />

罗香林《客家研究导论》(罗香林 1933)对客家民系研究的影响极大,自然也影响到对客家方<br />

言的认识。如《汉语方言概要》(袁家骅 1989)一书就认为“东晋永嘉以后,客家先民受战乱所迫,<br />

先后经历了几次的大迁徙运动”,“前三期的迁徙,是客家方言形成的重要社会历史因素。”实际上,<br />

这几次移民不仅关系到客家方言的形成,而且也关系到其他南方方言的形成,不能笼统地认为前三<br />

次移民形成了客家方言。刘镇发(2001)与刘纶鑫 (2002)都著文指出,严格意义上的客家话应该<br />

界定为明末清初嘉应州一带的方言以及从这些地方迁出去的客家人所操的方言。刘纶鑫 (2002)还<br />

认为,这种方言不仅在明末清初以前,甚至在罗氏所谓前三次北民南迁以前已经形成,所以它还应<br />

该包括与嘉应方言有关的闽西七县和赣南十八个县市的方言。<br />

那么,客家方言到底在什么时候已经形成了呢?<br />

刘纶鑫认为在三次北民南迁以前已经形成,可能只是一种猜测,因为在他的著作中并没有看到<br />

这方面的足够证据。郑张尚芳(2001)则指出客家话的基本特征至少在唐代已经形成。其主要根据<br />

是浙南畲话。这篇文章的主要论点如下。<br />

1.浙南畲话是一种近于客家话的汉语方言。首先是否定词作“唔(无)m”,不作“不 put”,<br />

这正是客家话与赣语的明显区别标志。又如我音 ŋɔi 1 ,他说不送气的“渠”ki 1 ,要说“爱”oi 5 ,不<br />

要说“莫”moʔ 8 ,给说“分”pun 1 ,无说“毛”mɑu 2 ,都是客话常见的。今天说“今晡日”kim 1 pu 1<br />

ȵid 8 ,晚上说“暗晡夜”ɒm 1 pu 1 ia 6-3 ,下雨说“落水”loʔ 8 ɕy 3 ,螃蟹说“老蟹”lɑu 3 hai 6 ,稻说“禾”<br />

uo 2 、粥说“糜”moi 2 ,女阴说“支屄”tɕi 1 pie 1 ,哭说“叫”kieu 1/5 ,跑说“走”,咬说“啮”ȵiad 8 ,<br />

刚刚说“正” tɕiaŋ 1 ,都是例子。<br />

2.浙南畲族《祖歌》中传说他们曾经居住在潮州,后经福建古田、连江、罗源来到浙江。唐高<br />

宗的时候,潮州一带畲民暴乱,陈元光父子加以镇压,畲民被迫经闽北上,到浙南定居下来。浙南<br />

畲民在唐代就离开潮州,到浙南以后又处于吴语的包围之中,所以上述客家话的特征只能反映他们<br />

在潮州时候的语言特征,也就是说,唐代潮州一带的语言已经带有客家话的最基本特征。<br />

3.浙南畲民在到达潮州以前,曾经居住在湖南。《祖歌》说到畲族原是从南京或元山迁徙到潮<br />

州。福建畲族顺昌《盘王歌》和罗源《祖宗歌》也都说“南京路上有祖坟,应出盘蓝雷子孙,京城<br />

人多难作食,送去潮州凤凰村。”这跟湖南瑶族的《拾二姓徭人过山图》(康熙 53 年重修)“一十二<br />

姓徭祖原于‘南京’七宝山大洞居住”说法正相同。泰国清迈的徭人文书《游梅山书》的《盘古歌》<br />

唱云:“郎在湖南,妹在京州;郎在湖南松柏院,妹在桂州来听声。…立有梅山学堂院,…立有连州<br />

行平庙,…流落广东朝州府。”徭人文书多用同音字记地名,其中朝州自是潮州,京州自当为荆州;<br />

它正唱出了从湖南、荆州南迁到潮州所经过的桂州连州等一些地点。畲族《高皇歌》也唱:“一想元<br />

山高辛皇,…二想三姓盘蓝雷,南京[荆] 不住走出来;…三想人凡三姓亲,都是元山一路人(或作:<br />

都是南京一路人)”。歌中念念不忘的元山,又作南京,可能便指荆南沅陵一带,那么这就和《后汉<br />

书·南蛮传》《武陵记》《荆州记》等历史记载荆南辰沅为盘瓠后裔的故乡相合无间了。<br />

郑氏又从浙南畲话与湘语的关系论证畲民来于湖南。<br />

畲话外公说 tai 1 koŋ 1-3 ,外婆说 tai 1 pho 2-3 ,岳父岳母也这样叫,tai 1 本字是“姼”,也是古来的南<br />

楚方言词。《方言·六》 “南楚瀑洭之间谓妇妣曰母姼,称妇考曰父姼。”今湖南宜章、宁远等地外<br />

公外婆都说“多公、多婆”。<br />

畲话曾祖父称“公白”koŋ 1 phaʔ 8 ,曾祖母称“阿白”a 1 phaʔ 8 ,这也跟湖南江永“白公、白奶”<br />

同根。

畲话“有”音 ho 6 是跟客话的明显区别。这种读法也只见于湘南,如江永 hou 4 ,东安 ɣau 6 ,宁<br />

远 xəu 5 都音同‘后’。<br />

4.浙南畲话近客家,又不同于客家,畲话音系中有些现象所反映汉语史时代比客家话要古老,<br />

例如“风放斧飞沸蜂费肥妇浮缚饭”等都仍读重唇,“桌张桩知沉陈”等仍读舌头,章组“枕 kin 3 、<br />

砖 kyon 1 、痣 ki 1 、绸 khiu 2 ”以及“柿”khi 6 -(高平)读如见组,效摄一二等区分 ɑu宝考、au 饱巧,<br />

四等 -i- 介音还没有出现,也跟前期中古音接近,这比客话四等带 -i- 介音早。因此畲话不是畲族<br />

学的客家话,有可能两者都学的古中国的南部官音,然后又因居住邻近而互相交融。<br />

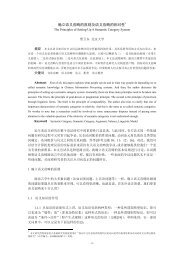

最近,复旦大学遗传所李辉等人的“客家人与客家话起源的遗传学分析”(未刊稿)对福建长汀<br />

的 148 个客家男子做了遗传学分析。从 Y 染色体 SNP 的主成分分析看,客家人与中原汉族最近,又<br />

偏向于苗瑶语族群中的畲族,跟偏向于侗台语族群的其他南方汉族不一样。混合分析发现客家人数<br />

据结构中汉族结构占 80.2%,畲族 13%,侗族 6.8%。<br />

第<br />

2<br />

主<br />

成<br />

分<br />

汉(南)<br />

六甲<br />

白<br />

第 1 主成分<br />

马桥<br />

壮<br />

侗<br />

排湾<br />

泰雅<br />

汉(北) 土家<br />

藏<br />

瑶<br />

畲<br />

客家<br />

彝<br />

花苗<br />

阿美<br />

纳西<br />

布农<br />

第 3 主成分<br />

侗台语<br />

汉藏语<br />

苗瑶语<br />

图 1 Y-SNP 单倍型频率主成分分析前 3 主成分坐标系各族群体散点图<br />

各族的 M7 个体 Y-STR 单倍型的网络结构分析发现客家人中的类苗瑶结构有两个来源,其一来<br />

自湖北,其一来自广东。

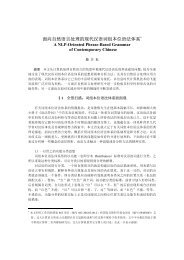

第<br />

2<br />

主<br />

成<br />

分<br />

客家人<br />

湖南湖北<br />

图 2 客家人和其他民族群体 M7 个体 STR 网络结构图<br />

客家人线粒体 Region V 区段 9bp 缺失频率为 19.7%,也与畲族很近,不同于中原汉族。<br />

客家人中的类侗族成分应来自江西古代土著干越。<br />

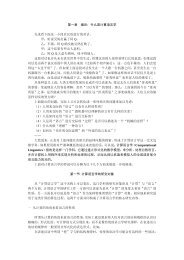

山西 安徽<br />

上海<br />

河南<br />

中原组<br />

华东组<br />

江苏<br />

客家<br />

山东 浙江<br />

江西<br />

河北 湖南 广东<br />

湖北<br />

湖广组<br />

福建 四川<br />

黑龙江<br />

第 1 主成分<br />

云南<br />

西南组<br />

新疆<br />

第 3 主成分<br />

图 3 客家人与各地其他汉族群体主成分分析前 3 主成分三维散点图<br />

从 Y-SNP 数据看来,客家人与中原汉族最接近。分析得到的 80.2%汉族结构说明客家人中大多数男<br />

辽宁<br />

广西<br />

广东

性可能来源于中原汉族。客家人相当高的 H6 比例是与中原汉族不同的,这不知是客家人在迁徙过<br />

程中形成的,还是在中原时就与其他部落不同。但是南方确实有许多汉族特殊群体 H6 比例偏高,<br />

这是个有待探讨的现象。如果客家人真的来自中原,他们应当是通过湖北、江西进入闽西的。在通<br />

过湖北时,融入了部分当地荆蛮土著的 M7 突变个体。当然也无法排除这部分 M7 个体是后来个别<br />

地迁入客家人地区的可能性。江西地区的土著据记载为干越,客家人中 6.8%的与侗族相似的结构,<br />

也很可能来自其迁徙路线上江西的古代干越族,与其他福建民系不同。<br />

二、对客家话性质的讨论<br />

畲民与客家人的迁徙路线大致相同,从荆州一带出发,经过赣南、粤东、闽西,到达浙南。客<br />

家人 M7 突变个体的两种来源说明,他们不仅在粤东与畲族的先民有过交融,而且古代在楚地就与<br />

畲民共居过。所以,要深入探讨<strong>客家话的性质</strong>,我们必须比较客家话跟苗瑶语,特别是跟瑶语与畲<br />

语的关系。我们在李如龙、张双庆(1992,下简称 LZ)的词汇表中发现以下的客家词语与瑶、畲有<br />

关系。其中还可分两类。一类在汉语的古文献中找不到来源,它们很可能有苗瑶语的祖先荆蛮语的<br />

来源。一类在汉语中可以找到来源,可能是汉语的早期借词<br />

第一类,荆蛮语的来源。<br />

臭虫:梅县、清溪、揭西、秀篆、三都、香港 kɔn 1 pi 1 ,翁源、连南 ku 1 pi 1 ,LZ 写作“干蜚”,《汉<br />

语方言词汇》(北大中文系 1995)写作“干虫卑”,是客家方言的特征词。“臭虫”勉瑶语 pje 1 (毛宗<br />

武等 1982,下同),莲花畲语 kɔn 3 pji 3 ,罗浮畲语 kɔn 3 pi 3 (毛宗武等 1986,下同),文界巴哼语 ŋ× 3 pi 5<br />

(毛宗武、李云兵 1997,下同),显然与客家语同源。<br />

潜水:梅县、连南、河源、揭西、秀篆、长汀、三都都写作“沕水”,其中的“沕”读 mi 6 ,与<br />

勉瑶语的 mei 5 、标敏瑶语 mi 5 显然有同一的来源。<br />

拔:梅县、翁源、揭西、清溪、秀篆、长汀、宁都都是“扌方”paŋ 1 。这些方言中梗摄二等的白读<br />

作-aŋ,如“彭”为 phaŋ2 ,梗摄主元音的低化是客赣方言的特征性变化:ɛŋ>aŋ,所以“扌方”的早期<br />

形式为 pɛŋ,与勉瑶语的“拔”pɛːŋ 1 有语源上的关系。<br />

(用指甲)掐:梅县、翁源、秀篆 nɛt 7 ,西河 niɛt 7 ,LZ 写作“抐”,音义与《广韵》《集韵》的<br />

这个字都没有关系,是一个自造的方言词。这个词在勉瑶语中作 njet 7 。<br />

咬:梅县、揭西、三都 ŋat 7 ,宁都、宁化 ŋat 8 ,LZ 写作“啮”。但是“啮”为疑母屑韵字,相对<br />

应的读音应该为 ŋiat 或 ŋiɛt,此处 ŋat 对应于山摄二等的读音。所以客语的这个词来源于北方汉语的<br />

可能性不大。但是我们注意到勉瑶语中的“咬”为 ŋaːt 8 ,与客家的形式几乎全同。<br />

跨:梅县、揭西、秀篆 khiam 6 ,宁化 khiɑŋ 6 ,武平 tɕhiaŋ 6 ,LZ 写作“劦”,《汉语方言词汇》写作<br />

“欠”,都非本字。这个词勉瑶语作 tɕhaːm 5 ,其中的 tɕh-可能是 kh-的腭化,可比较“抬”勉瑶语 tɕɛːŋ 1 ,<br />

布努语 ɕi 1 ken 1 ,拉珈语 kaːŋ 1 。<br />

吹:河源、揭西、清溪、秀篆、武平、香港 phun 2 ,LZ 写作“ 口盆”,也是一个自造字。这个词在<br />

勉瑶语中作 pwan 6 ,勉瑶语中非母文韵的汉语借词都作 pwan,如“粪”pwan 5 ,“工分”koŋ 1 pwan 1 ,<br />

因为非母文韵的中古音为 pun,所以 pwan 6 在古代的勉瑶语中可能是 pun,后来才发生了音变<br />

pun>pwan。<br />

烫(伤):梅县、翁源、清溪、揭西、西河 luk 8 ,宁化、大余 lu 8 ,LZ 写作“熝”,《集韵》“炼<br />

也”,显然也非本字。勉瑶语为 ɬu 7 ,第 7、8 调与汉语的入声字对应,如:“毒”tu 8 ,“得”tu 7 ,“尺”<br />

tshi 7 。<br />

跺:梅县、河源为 təm 3 ,揭西、秀篆为 tɛm 6 ,翁源为 tɛn 6 ,在 LZ 中写作“抌”。还有些方言写<br />

作“顿”, 大体上以-n 收尾,但是一些客家语的-m 正变作-n,两者就很难分得清楚,如西河 tɛn 6 ,<br />

写作“顿”,而翁源的 tɛn 6 则写作“抌”。“跺”的这个形式分布得很广,吴语中的温州话读 taŋ 5 ,与<br />

“顿”同音,湖南益阳话读 tən 1 ,读如“顿”的平声。这个词在勉瑶语中说 dam 6 。在侗台语中也可<br />

找到可比较的形式,如布依语说 tam 6 ,黎语说 tom 2 。

(用石头)压(着):陆川“佮”tap 8 , 勉瑶语说 dap 7 。<br />

抬(头):清溪、秀篆、陆川、香港都说“担”tam 1 ,与勉瑶语的昂(头)daːm 1 有同一的来源。<br />

底:梅县、翁源、连南、河源、清溪、揭西、宁都、三都、西河、香港 tuk 7 ,秀篆、长汀、宁<br />

化 tu 7 ,LZ 写作“月豕”,勉瑶语 du 7 的音义全对得上。“月豕”的本义是臀,所以不排除它是本字的可<br />

能,即属于下述的第二类。。<br />

招手(上下挥动):LZ 中有两个字,一写作“掖”,如梅县、翁源、连南 iak 8 。一写作 “擛” ,<br />

如陆川 iap 8 。“擛”《集韵》“弋葉切,动皃”。这两个字都不是本字。而且这两个形式肯定是互有关<br />

系的,客家话中有许多-p>-k 的音变。陆川的形式可与勉瑶语的 jaːp 7 对应。<br />

(稀饭)稠:连南 khyɛt 8 ,河源 khyat 8 ,秀篆 khyet 8 ,长汀 tʃhe 8 ,LZ 写作“竭”。从这几个方言<br />

读音推导,它应该是一个山摄合口字,所以“竭”字的音义都对不上。这个词在勉瑶语作 dʑat 8 ,我<br />

们注意到,勉瑶语中的一些舌面音从舌根音腭化而来,如“客”tɕhɛ 7 piaŋ。此词的勉瑶语 piːŋ5 ,上条已经讨论过,勉瑶语<br />

的 piːŋ 对应于汉语的*peŋ。<br />

靠(在墙上):梅县、翁源、连南、河源、揭西、秀篆、武平、三都、西河、陆川、香港“凭”<br />

phɛn 6 。此词莲花、罗浮畲语 phaŋ 6 ,滚董巴哼语 pheŋ 53 ,虎形山巴哼语 phɯŋ 53 。莲花、罗浮畲语早<br />

期汉语借词中的蒸韵正是-aŋ,如“冰”这两种语言中都作 paŋ 5 。虎形山巴哼语的 phɯŋ 则接近上古<br />

汉语的“凭”bɯŋ 2 。<br />

给:梅县、翁源、揭西、秀篆、武平“分”pun 1 。此词勉瑶语也是 pun 1 。<br />

垫、塞、掖:“垫高”一词 LZ 一作“楪”:梅县、河源、清溪 siap 7 ,翁源 siak 7 ,连南 siɛt 7 ;另<br />

一作“楔”:宁都 siat 7 。但是三都的 siɛt 7 与连南的“楪”读音相同。实际上它们就是一个词,客家的<br />

-p 正向-t 的变化过程中产生一些混乱。此书的“掖”一词则写作“尸臿”,与“楪”的读音相同,实际<br />

上就是同一个词。前者是在物体下面塞进一片东西,使它的位置抬高。后者是把衣物类塞到腰带、<br />

口袋中去。此词也见于吴语,《上海方言词典》中“掖”义写作“扌 夭 韭”, “垫高”义写作“ 夭 韭攴”,在<br />

《集韵》中都是私盍切,前者“起也”,后者“破声,一曰持也”,语义都对不上。如按方音折合成<br />

中古音,客家方言应是心母帖韵字,《广韵》中可作本字的是蘇協切的“片妾”(《集韵》又作“楪”):<br />

“小楔”。吴语中则是生母洽韵,可作本字的为“尸臿”,《广韵》庄母洽韵“薄楔”,此字又有异读所<br />

甲切,《集韵》作色洽切。这两个字实际上是同一个词的两个不同变体。在勉瑶语中此词作 fap 7 。勉<br />

瑶语中的 f-有些与汉语的心母字相对应,如“修”fiou 1 ,可能来自 θ-:θap>fap 可比较勉瑶语的“送”<br />

fuŋ 5 与布努语的 θoŋ 5 。<br />

捏:秀篆 ŋiam 1 ,連南 niɛn 3 ,陸川 niap 8 ,清溪 ŋiap 7 ,但是另一些客家方言以-t 或-k 收尾,如翁

源 ŋiat 7 ,揭西 nak 8 。我们在上文已经讨论过,客家方言中-p 正变作-t 尾或—k 尾。至于声母 ŋ-与 n-<br />

的交替在客家话中可以找到许多例子。LZ 把这个词写作“捏”,实际上应该是“捻”,《广韵》奴協<br />

切:“指捻”。因为这个词在中原官话中都作“捏”,所以在许多方言著作中都写作“捏”。如温州话<br />

读 ȵa 8 ,《汉语方言词汇》写作“捏”,但“捏”是泥母屑韵字,应读 ȵie 8 。《温州方言词典》(游汝杰、<br />

杨乾明 1998)改写作“搦”。“搦”《广韵》一女角切,一女白切,声音也对不上。再说“搦”与“捏”<br />

原来都是“按捺”的意思,语义也对不上。泥母帖韵在温州白读 ȵa 8 ,如“镊”文读 ȵie 8 ,白读 ȵa 8 。<br />

可见这个词在温州方言中正是“捻”字。这个词在苏州方言中读 ȵiaʔ,说明它是一个咸摄字。由此<br />

可见,在许多南方方言中,“捏”的方言字实际上是“捻”,原来应该以-p 收尾。还有些方言以-m 收<br />

尾,如潮州 liəm 6 ,长沙 ȵiẽ 4 ,正印证客家秀篆、连南等处的-m 读音。这个词在勉瑶话中读 neːm 1 。<br />

侗台语“拈”一词可能也有同样的来源,如壮语 ȵap 8 ,毛难语 njem 1 。<br />

推:梅县、揭西、香港 suŋ 3 ,宁都、三都、赣县、大余 tshəŋ 3 ,武平 səŋ 3 ,《汉语方言词汇》写<br />

作“搡”,但是按方音折合作中古音应该是心母东韵字,所以 LZ 写作“扌送”。这个形式也见于其他<br />

方言,如温州 soŋ 3 ,阳江 ɬʊŋ 3 ,福州 søyŋ 3 。此词勉瑶语 foŋ 3

在洞庭湖一带,被中原汉族称为荆蛮。客家的先民从中原南移也首先在这一带住下来,与荆蛮有过<br />

混居、接触,它们语言中有共同的特征自然也就不足为奇了。但是这些共同特征到底怎么产生的呢?<br />

有两种可能的解释。<br />

第一种解释,客家的先民迁到南方以后,必然受当地原住民的语言影响,向荆蛮话借用了诸如<br />

“臭虫”之类的词语。但是汉人借用荆蛮语总是有其原因的,中原地区本来就有自己的“臭虫”说<br />

法,为什么汉人要抛弃自己的固有语词,一定要向荆蛮人借用“干蜚”这个词,很难解释。<br />

第二种解释,古代的荆蛮族为了与汉人打交道,向汉人学习先进的文化、技术,必定要学习汉<br />

语。那么他们首先要学习哪些词语呢?汉语中的许多文化词在荆蛮语中不存在,他们在学习汉人文<br />

化、技术的时候自然要学习这些词语。此外,他们与汉人交谈的时候不可能没有“你、我、他、一、<br />

二、三、太阳、头、手、吃”,这些核心词汇也是首先要学习的。但是,人们学习另一种语言总是有<br />

一个惰性,能不学的尽可能不学。像“臭虫”这些出现频率不高的词语如果不学汉人的说法,并不<br />

影响通常的交际,所以也最容易被保存下来。从事过南方方言田野调查的人都会有一个很深的印象,<br />

这些方言中有大量无法找到汉语来源的语词,这些词都不是文化词,也不是最核心的词,但都是基<br />

本词,特别是一些单音节动词,我们从以上客家词语与瑶语、畲语的比较就可以看出这种特点。<br />

所以,原始客家语并不是中原地区的汉族移民带到南方来的,而是当地的原住民荆蛮人在学习<br />

汉语的过程中形成的混合语。在开始的时候,可能带有更多的荆蛮话土语,后来受汉语的不断影响,<br />

汉语的成分越来越多,就成了真正的汉语方言,只有少部分荆蛮土语还残存在现代的客家话中。<br />

但是,如果认为原始客家语并不是中原移民带来的,又怎么解释客家人的基因分析与中原汉人<br />

最接近呢?这个道理只要看一下上海话就清楚了。与一百年前的上海人相比,现代上海居民中绝大<br />

部分是外地的移民,虽然上海话也受到这些移民的一些影响,但是现代上海话的主干与一百年前的<br />

上海话基本上是一脉相承的。其中的道理很简单,这些移民是一部分一部分陆陆续续移入的,每移<br />

进一个家庭,他们的子女这一辈就学会了上海话,完全融入并壮大了上海语言社团。上海话也受其<br />

他话的影响,但是影响最大的并不是这些移民的话,而是普通话。客家话的形成过程也是这样,当<br />

原始客家话在荆蛮人中形成以后,尽管每个时代都有大量的中原移民加入,因而改变了这个语言社<br />

团的基因组成,但是他们也都是陆陆续续移入的,一代一代地融进客家的语言社团。客家话也不断<br />

地变化,但是主要是受汉语权威方言的影响,不只是中原地区的权威方言,还包括南方的汉语权威<br />

方言,如历史上的江东方言。在历史上的某个时期,客家人与畲族一起南迁到赣闽粤交界,长期的<br />

接触使畲族人接受了客家话。<br />

与传统的语言史观相比,本文的主要不同是认为大部分的南方汉语方言,最初是南方原住民在<br />

中原汉语不断影响下逐渐形成的。<br />

参考文献<br />

北大中文系(1995)《汉语方言词汇》,语文出版社<br />

李如龙、张双庆(1992)《客赣方言调查报告》,厦门大学出版社<br />

刘纶鑫(2002) 走出误区,《中国语文》建刊 50 周年国际学术研讨会论文<br />

刘镇发(2001) 《客家——误会的历史、历史的误会》,学术研究杂志社<br />

罗香林(1933) 《客家研究导论》,石山书室,台湾南天书局重印<br />

毛宗武等(1982)《瑶族语言简志》,民族出版社<br />

毛宗武等(1986)《畲语简志》,民族出版社<br />

毛宗武、李云兵(1997)《巴哼语》,上海远东出版社<br />

游汝杰、杨乾明(1998)《温州方言词典》,江苏教育出版社<br />

袁家骅等(1989)《汉语方言概要》,文字改革出版社<br />

郑张尚芳(2001)浙南畲族话的特点及其来源分析,中国东南方言国际研讨会论文