平成21年度 社会課題解決型の官民連携プログラム支援事業 - 経済産業省

平成21年度 社会課題解決型の官民連携プログラム支援事業 - 経済産業省

平成21年度 社会課題解決型の官民連携プログラム支援事業 - 経済産業省

- TAGS

- www.meti.go.jp

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

平成21年度<br />

<strong>社会課題解決型の官民連携プログラム支援事業</strong><br />

(社会課題解決型ビジネスに関する<br />

普及・啓発セミナー等事業)<br />

実施報告書<br />

(別冊)<br />

BOP ビジネスに関する<br />

先行事例調査<br />

2010年3月<br />

日本貿易振興機構(ジェトロ)

は じ め に<br />

本書は、<strong>経済産業省</strong>が独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)に委託して実施した平成 21<br />

年度<strong>社会課題解決型の官民連携プログラム支援事業</strong>(社会課題解決型ビジネスに関する普及・<br />

啓発セミナー等事業)の一部、BOP ビジネスに関する先行事例調査の報告書である。<br />

本報告書で取り上げているテーマは、我が国企業が BOP ビジネスを検討する際に参考情報と<br />

して役立ててもらうことを狙いとして、欧米企業の先行事例等から学べることは何かという点であ<br />

る。<br />

本報告書における BOP(Base of the Economic Pyramid)層とは、年間所得が購買力平価(PPP)<br />

ベースで 3,000 ドル以下の開発途上国の低所得階層を意味し、BOP ビジネスとは、BOP 層を対象<br />

に、製品・サービスなどを彼らが購入可能な価格帯、販売形態で提供する持続可能なビジネスで<br />

あり、利益を求める純然たる企業活動であるが、同時に貧困問題などの社会課題の解決に資す<br />

ることが期待される新たなビジネスモデルである。BOP 層の人口規模を約 40 億人とする推計もあ<br />

り、開発途上国の経済成長と世界的な貧困削減努力があいまって、将来的には BOP 層の多くが<br />

中間所得層に上昇していくことが期待される。この観点から BOP 層はネクスト・ボリュームゾーン<br />

としても捉えられる。<br />

本報告書では、BOP ビジネスを活発に展開している欧米グローバル企業の戦略、ビジネスモデ<br />

ルの詳細、欧米企業の BOP ビジネスを支援している欧州政府の官民連携支援スキームの詳細、<br />

BOP ビジネス促進に果たす国際機関の役割とその調達メカニズム、国際 NGO の調達方針や民<br />

間企業との連携活動等の実態を明らかにした。<br />

本報告書が、我が国企業の方々が開発途上国とのビジネスの拡大や BOP ビジネス戦略を検<br />

討される上で参考となれば幸甚である。<br />

独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ)

Ⅰ.企業調査<br />

目 次<br />

1.バタ(Bata Shoe Company) ··············································································································· 7<br />

(1)BOPビジネスの事業概要 ···························································································································· 7<br />

(2)事例に見るBOPビジネス推進方法 ·········································································································· 9<br />

(3)公的機関、国際機関、NGO等との連携 ······························································································· 20<br />

2.シーメンス(Siemens) ························································································································· 27<br />

(1)BOPビジネスの事業概要 ························································································································· 27<br />

(2)事例に見るBOPビジネスの推進方法 ·································································································· 37<br />

(3)BOPビジネス推進に係る社内体制 ······································································································· 48<br />

(4)公的機関・NGO・国際機関等との連携 ································································································ 49<br />

3.ベスタゴー・フランセン(Vestergaard Frandsen) ······························································ 57<br />

(1)BOPビジネスの事業概要 ························································································································· 57<br />

(2)事例に見るBOPビジネス推進方法 ······································································································· 65<br />

(3)BOPビジネス推進に係る社内体制 ······································································································· 80<br />

(4)公的機関・国際機関・NGO等との連携 ································································································ 83<br />

4.クアルコム(Qualcomm) ···················································································································· 86<br />

(1)BOPビジネスの事業概要 ························································································································· 86<br />

(2)事例に見るBOPビジネス推進方法 ······································································································· 96<br />

(3)BOPビジネス推進に係る社内体制 ····································································································· 101<br />

(4)公的機関、国際機関、NGO等との連携 ····························································································· 103<br />

Ⅱ.政府支援機関調査<br />

1.オランダ ····················································································································································· 110<br />

(1)BOPビジネスに関わる政府の役割 ····································································································· 110<br />

(2)支援スキーム活用事例 ···························································································································· 120<br />

2

2.ドイツ ··························································································································································· 126<br />

(1)BOPビジネスに関わる政府の役割 ····································································································· 126<br />

(2)支援スキーム活用事例 ···························································································································· 144<br />

3.フランス ······················································································································································ 149<br />

(1)BOPビジネスに関わる政府の役割 ····································································································· 149<br />

(2)支援スキーム活用事例 ···························································································································· 162<br />

4.EU ································································································································································ 181<br />

(1)BOPビジネスに関わる政府の役割 ····································································································· 181<br />

(2)支援スキーム活用事例 ···························································································································· 221<br />

Ⅲ.国際機関調査<br />

1.ユニセフ物資供給センター (UNIPAC:United Nations Procurement and<br />

Assembly Center) ····························································································································· 237<br />

(1)活動概要 ······················································································································································· 237<br />

(2)拠点と役割分担 ·········································································································································· 238<br />

(3)調達の仕組み ············································································································································· 239<br />

(4)調達の実績 ·················································································································································· 248<br />

2.国連食糧農業機関 (FAO:Food and Agriculture Organization) ····················· 256<br />

(1)活動概要 ······················································································································································· 256<br />

(2)拠点と役割分担 ·········································································································································· 256<br />

(3)調達の仕組み ············································································································································· 257<br />

(4)調達の実績 ·················································································································································· 259<br />

3.国連世界食糧計画(WFP:World Food Programme) ················································ 262<br />

(1)活動概要 ······················································································································································· 262<br />

(2)拠点と役割分担 ·········································································································································· 262<br />

(3)調達の仕組み ············································································································································· 263<br />

(4)調達の実績 ·················································································································································· 265<br />

3

4.国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR:United Nations High Commissioner<br />

for Refugees) ·········································································································································· 269<br />

(1)活動概要 ······················································································································································· 269<br />

(2)拠点と役割分担 ·········································································································································· 269<br />

(3)調達の仕組み ············································································································································· 269<br />

(4)調達の実績 ·················································································································································· 270<br />

5.世界保健機関(WHO:World Health Organization) ···················································· 275<br />

(1)活動概要 ······················································································································································· 275<br />

(2)拠点と役割分担 ·········································································································································· 275<br />

(3)調達の仕組み ············································································································································· 276<br />

(4)調達の実績 ·················································································································································· 280<br />

Ⅳ.国際NGO調査<br />

1.オックスファム(Oxfam) ··················································································································· 284<br />

(1)活動概要 ······················································································································································· 284<br />

(2)沿革 ································································································································································ 284<br />

(3)拠点と役割分担 ·········································································································································· 284<br />

(4)調達の仕組み ············································································································································· 284<br />

(5)収支と調達の実績 ····································································································································· 287<br />

(6)企業との連携 ·············································································································································· 290<br />

2.セーブ・ザ・チルドレン(Save the Children) ······································································· 293<br />

(1)活動概要 ······················································································································································· 293<br />

(2)沿革 ································································································································································ 293<br />

(3)拠点と役割分担 ·········································································································································· 293<br />

(4)調達の仕組み ············································································································································· 294<br />

(5)収支と調達の実績 ····································································································································· 294<br />

(6)企業との連携 ·············································································································································· 297<br />

3.国境なき医師団(MSF:Medecins Sans Frontieres) ················································· 300<br />

(1)活動概要 ······················································································································································· 300<br />

(2)沿革 ································································································································································ 300<br />

4

(3)拠点と役割分担 ·········································································································································· 300<br />

(4)調達の仕組み ············································································································································· 301<br />

(5)収支と調達の実績 ····································································································································· 301<br />

(6)企業との連携 ·············································································································································· 303<br />

4.マリー・ストープス・インターナショナル (Marie Stopes International) ·········· 304<br />

(1)活動概要 ······················································································································································· 304<br />

(2)沿革 ································································································································································ 304<br />

(3)拠点と役割分担 ·········································································································································· 304<br />

(4)調達の仕組み ············································································································································· 305<br />

(5)収支と調達の実績 ····································································································································· 305<br />

(6)企業との連携 ·············································································································································· 308<br />

5.プラン(Plan) ··········································································································································· 309<br />

(1)活動概要 ······················································································································································· 309<br />

(2)沿革 ································································································································································ 309<br />

(3)拠点と役割分担 ·········································································································································· 309<br />

(4)調達の仕組み ············································································································································· 310<br />

(5)収支と調達の実績 ····································································································································· 310<br />

(6)企業との連携 ·············································································································································· 312<br />

5

Ⅰ.企業調査<br />

1.バタ'Bata Shoe Company(<br />

2.シーメンス'Siemens(<br />

3.ベスタゴー・フランセン'Vestergaard Frandsen(<br />

4.クアルコム'Qualcomm(<br />

6

1.バタ'Bata Shoe Company(<br />

http://www.bata.com/us/<br />

NGOとの連携による、女性の雇用拡大と農村市場開拓<br />

'1(BOPビジネスの事業概要<br />

① BOPビジネス事業の位置づけ<br />

オーストリア=ハンガリー二重帝国時代の 1894 年、当時の Zlin'現在チェコ(でトーマシュ・バタ<br />

'Tomáš Bata(氏が兄弟とともに靴製造業を始め、同社を設立した。急成長する中で、工場の周辺<br />

に従業員のための住宅施設や学校、病院を建設し、福祉施設への慈善行為を行うなど、地元に<br />

貢献する活動を行ってきた。1939 年まではチェコに事業の本拠地があったが、同国がドイツに占<br />

領されると息子の Tomáš Bata 氏はカナダに移住し、独自に会社を設立した。第二次世界大戦後<br />

はチェコの社会主義政権によって事業が接収されたため、カナダに本拠地を移した経緯がある。<br />

現在はスイスのローザンヌを国際本社とし、チェコには販売子会社があるのみ。<br />

バタは市場を欧州、アジア、中南米、北米の 4 つに分け、各市場に地域統括拠点を設けている。<br />

その下に、国別の事業会社があり、現地会社は独立経営を行っている。ローザンヌ本社は、各地<br />

の経営戦略に介入せず、必要に応じて支援するという方針をとっている。<br />

世界 50 ヵ国以上に現地会社を持ち、一般小売店やバタのブランド名を掲げる直営店を通して<br />

販売するほか、業務用シューズ、スクールシューズなどの製造・販売も行っている。<br />

生産拠点は世界 26 ヵ国に 40 近くある。サプライチェーンの短縮によりコストを削減し、迅速な製<br />

品供給を図るとともに、地球温暖化ガス低減に貢献するため、現地工場の製品は主に現地市場、<br />

近隣市場に出荷されている。<br />

製品開発の拠点は、イタリア、中国、チリ、インドネシア、オランダ'産業用(、カナダ'スポーツ(<br />

と世界各地に分散して市場ニーズに合った製品を供給する体制が整っている。<br />

7

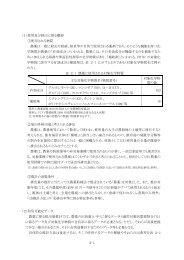

図表 1 バタの会社概要<br />

本社 ローザンヌ(スイス)<br />

地域統括拠点 欧州:スイス<br />

出所:http://www.batabd.com/bata/bata_today.php<br />

出所:バタ・ホームページ<br />

アジア・太平洋:シンガポール<br />

中南米:メキシコ<br />

北米:カナダ(トロント)<br />

4つの統括拠点はそれぞれ独立した事業ユニットの性格を持ち、市場<br />

の変化に迅速に対応し、事業拡大のチャンスをつかむ。<br />

各国の現地会社は独立経営だが、経理・総務などのバックオフィス・<br />

システム、商品開発や調達などは世界ネットワークを利用する。<br />

リテール店舗数 世界50ヵ国以上に4,600店以上<br />

従業員数 4万人以上<br />

生産拠点 26ヵ国に約40拠点<br />

一日あたりの訪問客数 100万人<br />

図表 2 世界の事業拠点<br />

アフリカ アジア・大洋州 欧州<br />

北米<br />

ボツワナ オーストラリア オーストリア マケドニア カナダ<br />

コンゴ バーレーン ボスニア・ヘルツェゴビナ ポーランド<br />

ケニア バングラデシュ ブルガリア ポルトガル<br />

マラウィ ブルネイ クロアチア ルーマニア<br />

モーリシャス 中国 キプロス ロシア<br />

南アフリカ インド チェコ セルビア<br />

ウガンダ インドネシア エストニア スロバキア<br />

ザンビア ヨルダン フランス スロベニア<br />

ジンバブエ レバノン ギリシャ スペイン<br />

マレーシア オランダ スイス 中南米<br />

ニュージーランド ハンガリー トルコ ボリビア<br />

オマーン イタリア ウクライナ チリ<br />

パキスタン コソボ 仏領ギニア コロンビア<br />

フィリピン ラトビア 仏領グアドループ エクアドル<br />

カタール リトアニア 仏領マルティニーク メキシコ<br />

シンガポール<br />

スリランカ<br />

タイ<br />

UAE<br />

ベトナム<br />

ペルー<br />

バタの靴は庶民の手の届く価格'affordable pricing position(で製品を提供し、途上国では圧倒<br />

的なブランド力を確立している。バタの途上国ビジネスは長い歴史、経験を持っている。たとえば<br />

インドでは 1931 年に設立、1973 年に上場している。インドでは最大の靴メーカーであり、過去 30<br />

年間にわたり築き上げた小売店舗網はバタ専門店だけ 1,250 店舗に達し、欧州全体の店舗数を<br />

上回っている。バタはインドでは生産、市場でリーダシップの役割を担っている。インドネシアには、<br />

1940 年にジャカルタで製造を始め、1942 年にはジャカルタ証券取引所に上場している。<br />

バタの新興市場開拓は、経済成長に伴い所得が増えている中間層や都市部の若者向き商品<br />

の品揃えに注力をしている一方で、BOP層への開拓が不十分であるという認識を持っている。中<br />

間 層 向 け に は ブ ラ ン ド メ ー カ と ト パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 結 び 商 品 の 多 様 化 ' Marie Claire 、<br />

Bubblegummer、 Weinbrenner、 Power 、North Star、Pony、 Nautica、 Diesel and Timberland な<br />

ど(を進め、中・高級品市場に攻勢をかけている。BOP層向けには、バングラデシュやパキスタン<br />

で国際NGOのCAREと組んで農村市場開拓に実験的に取り組んでいる。また、地域コミュニティ<br />

の経済的発展を主とするCSR活動も、BOP層へのバタブランドの浸透を狙ったものである。<br />

8

② 主なBOPビジネス商品<br />

バタの主なBOPビジネス商品と販売体制は下表の通り。<br />

図表 3 主なBOPビジネス商品<br />

プレミアム・コレクション イタリアのデザインセンターが開発した快適性とデザイン性をアピール<br />

した商品ラインで、欧州のセレクトショップ、アジアや中東のデパート<br />

で販売している。<br />

産業用シューズ<br />

(Bata Industrials)<br />

バブルガマーズ<br />

(Bubblegummers)<br />

パワー<br />

(Power)<br />

マリー・クレール<br />

(Marie Claire)<br />

出所:バタ・ホームページ<br />

出所:バタ・ホームページ<br />

'2(事例に見るBOPビジネス推進方法<br />

① バタ・バングラデシュによる農村市場開拓<br />

図表 4 販売チャネル<br />

1(バングラデシュ子会社のBOPビジネス会社概要<br />

Bata Shoe Company (Bangladesh) Ltd http://www.batabd.com<br />

所在地:Tongi, Dhaka<br />

産業用、作業用の履き物、靴下類。製造は、アフリカ市場は南アフリ<br />

カ、アジア市場はオーストラリア、中南米はチリ、欧州はオランダが担<br />

当している。<br />

0~9歳までの子供用靴ブランド。品質、快適性、楽しさをアピールして<br />

いる。中南米ではトップブランドで、アジアや欧州でも販売拡大中。<br />

スポーツシューズ・ブランド。ランニング・シューズ、トレーニング・<br />

シューズ、室内・屋外競技シューズ、スケートボード用シューズなど。<br />

女性用デザインシューズ。日本と韓国を除く世界中で『マリー・クレー<br />

ル』商標使用権を持つ。<br />

シティストア 都市の一等地に構えた高級感をアピールする直営店<br />

大型店 都市とその周辺地域のショッピングセンター内に構えた大型直営店<br />

ファミリーストア 一般小売靴店<br />

工場直営店 2003年に導入した郊外型のアウトレットショップで、低価格と品ぞろえが魅力<br />

フランチャイズ イタリア子会社が統括して展開<br />

バングラデシュでは 1962 年に委託製造を開始し、1972 年に子会社を設立した。バタ・シューズ<br />

の製造・販売を行う。バングラデシュでは長年、有力シューズブランドとしての地位を確立している。<br />

バタはバングラデシュの靴市場で圧倒的なシェアを占有するリーダー企業である。しかし農村市<br />

場までは流通網が行き届かず、開拓できていない市場である。<br />

都市部の中間層向けには、独自ブランド『パワー』、『マリー・クレール』、『バブルガマーズ』など<br />

のほか、他の有名ブランド'Hush Puppies、Scholl、など(も販売する。ナイキのスポーツシューズ<br />

9

の販売も新たに開始し、ライフスタイルやスポーツで高い要望を持つ顧客にも対応している。同社<br />

はダッカ証券取引所とチッタゴン証券取引所に上場している。<br />

バタ・バングラデシュはその堅調な事業成長を評価され、Financial Mirror と Robintex Group が<br />

主催する、バングラデシュで最高の事業成長を遂げた外国企業に贈られる 2007-08 年度の『Best<br />

Multi-National Company with highest growth 』賞を受賞した。<br />

2(生産・供給体制<br />

図表 5 Bata Shoe Company (Bangladesh) の売上高'2008 年(<br />

出所:BATA Bangladesh Annual Report 2008<br />

a. 販売チャネルと生産拠点<br />

同社の販売チャネルは、小売店ネットワークと非リテール・ディーラーアウトレットの二つに分け<br />

られる。<br />

同社は、『ブランド・コーナー』コンセプトを導入し、都市部の大型店内に設けた販売コーナーを<br />

通しての販売も強化している。これは、ブランドイメージの強い直営店による販売に加えて、有名<br />

な小売チェーンを活用するという販売拡大戦略によるものである。Trust Family Needs'ウッタラ(、<br />

Mohammadia Sharee House'ガジプール(、Nandan Mega Shop'ウッタラ、グルシャン(などと提携し<br />

ている。<br />

出所:BATA Bangladesh Annual Report 2008<br />

図表 6 販売チャネル<br />

10<br />

'通貨単位:タカ(<br />

2008年 2007年 前年比増減(%)<br />

売上高 46億2,300万 39億8,500万 +16%<br />

税引き前利益 6億2,000万 4億9,400万 +25%<br />

当期利益 4億9,900万 3億6,200万 +38%<br />

2008年末従業員数 1,519人<br />

小売店<br />

ディーラーアウトレット<br />

国内に244<br />

店舗数<br />

うち 都市部のショップ 24<br />

家族経営ショップ 51<br />

バタ直営店・スーパー 65<br />

販売代理店 96<br />

閉店 8<br />

デポ(在庫管理所) 13<br />

ディーラーサポート・ショップ 481<br />

(Dealer Support Program)<br />

登録ホールセールディーラー・ショップ 349<br />

(Registered Support Program)<br />

売り上げ全体に<br />

占めるシェア<br />

2008年売上高の<br />

前年比増減率<br />

59% +22%<br />

39% +8%

. 品質管理<br />

図表 7 生産拠点<br />

商品の品質管理を強化するため、通常の品質管理体制に加えて、2008 年に社内コンテスト<br />

『Quality Contest 2008』を行った。これは、従業員の高品質への意識を高めると同時に、製造コス<br />

ト削減、生産目標達成、納品期日の厳守、品質・職場ムードの向上、チームワークの構築を目的<br />

としている。4 週間にわたるコンテストは 2 つの工場の様々な部門が参加した。<br />

c. 人材育成<br />

従業員の能力向上のため、さまざまな研修プログラムが実施されている。2008 年には 560 人が<br />

32 の国内研修、13 人が7ヵ国での海外研修に参加した。また、優秀な従業員を『今月の従業員』<br />

として表彰したり、工場従業員の勤労意欲を向上するための措置などをとっている。<br />

2008 年には、研修プログラム『Winning Merchandise Strategies and Dynamic Sales Management』<br />

を行い、40 人が参加した。バタの売上・利益改善方法や固定客の獲得方法など、販売管理に関<br />

するテーマで研修が行われた。<br />

d. 新しい販売チャネル―CAREバングラデシュとの提携<br />

バタ・バングラデシュは、CSRプログラムの一環として、国際NGOであるCAREのバングラデシ<br />

ュ支部と共同でBOPプロジェクトを推進している。これは、CAREバングラデシュが主催する貧困<br />

層の女性就労支援プログラムのひとつで、農村部の貧困女性を起業家として育成し、経済的に自<br />

立して所得を拡大できるよう支援することを目的としている。この『農村部販売プログラム'RSP(』<br />

への参加は、バタにとっては現地社会への貢献を果たすと同時に、未開拓の農村部という市場に<br />

進出するための効率的な販売チャネルを得るという大きな魅力があった。<br />

2004 年に 2 年間の計画でスタートしたプロジェクトは、2006 年には、『アパラジータ'Aparajita(』<br />

と名付けられた女性起業家'販売員(を 1,000 人に拡大し 100 のグループで活動するという目標を<br />

掲げて継続された。<br />

e. 当初プロジェクトの概要<br />

工場所在地 トンギ(Tongi)、ダムライ(Dhamrai)<br />

生産量(1日あたり) 11万足<br />

工場設備 年間500万平方フィートの皮革を加工できる最新の<br />

製革設備を備える。ハイテク技術を採用して、工場<br />

排水などに関わる環境措置も行っている。<br />

11

実施期間'当初( 2004-2005年<br />

実施資金 民間寄付<br />

図表 8 当初プロジェクトの概要<br />

実施内容 ● バタの靴を農村部で家庭訪問して販売。<br />

● 自営販売員グループの組織化<br />

販売員数 約50人<br />

● リーダーがBATAとの折衝や在庫管理、経理などを担当する。<br />

● BATAは事業立ち上げ資金を融資し、研修、販促材料などを提供する。<br />

● CAREは融資保証や研修など支援する。<br />

出所:バタ・ホームページ www.bata.com/about_us/care_in_bangladesh.php<br />

バタ・バングラデシュのマーケティング・マネージャー、クアダー(Quader) 氏は、CAREバングラ<br />

デシュとの合同プログラムRSPについて次のように説明している。<br />

「バタはCSRプログラムの一環としてCAREバングラデシュと提携し、農村地帯の女性とその<br />

家族の生活の向上させることを決めた。CAREバングラデシュと協力し、女性が所得を得る能力<br />

を発揮できるように援助、新しい就労機会を提供している。これはバタの製品'履物(を家庭訪問<br />

して販売するというもので、バングラデシュの北部および南部で展開している。」<br />

図表 9 バタ・シューズのアパラジータ<br />

背景は商品を仕入、保管するハブ<br />

出所:CARE France ホームページ<br />

「プログラムは、バタ・バングラデシュとCAREバングラデシュの共同パイロットプロジェクトとし<br />

て 2005 年に国内北部のナトーレ地方'Natore District(で 49 人の女性販売員を使ってスタートし<br />

た。この女性販売員は、『アパラジータ'Aparajita(』と名づけられた。これはベンガル語で「絶対に<br />

敗北を認めない女性」という意味。女性販売員は、最寄りのバタ・ホールセール拠点が指定したハ<br />

12

ブを通して靴を現金で仕入れる。バタは販売員ひとりひとりに見本を入れたバッグ、シューズ・カタ<br />

ログ、バッジ、顧客の靴のサイズを測るための足型、傘を提供するほか、定期的に研修プログラ<br />

ムを実施している。」<br />

* 足型が用意されているところから、販売員はまず、家庭訪問で顧客の靴サイズを確認し、<br />

希望の靴モデル・色などの要望を受けて注文を確定し、その後商品を仕入れて顧客に配<br />

達するというスキームと見られる。バッジはバタの公認販売員であることを示している。<br />

「RSPイニシアチブは『ハブ』と名づけられた仕入ショップを拠点として構成されている。これはさ<br />

らに地域(Region)レベルの中核ハブに分かれる。中核ハブにはハブマネージャーが配置され、各<br />

ハブの運営を監視する。ハブは、アパラジータに商品を供給し、バタの通常の在庫管理システム<br />

に基づいて在庫を管理する。アパラジータには販売額に応じてコミッションが支払われる。各ハブ<br />

に配置されたサービス責任者は、いつでも商品を供給できるよう在庫管理している。」<br />

② 公的機関、国際機関、NGO等との連携<br />

1(CAREバングラデシュの農村部販売プログラム'Rural Sales Program =RSP) 1<br />

国際NGO、CAREバングラデシュの経済発展部門が導入した農村部販売プログラム'RSP)の<br />

目的は、農村地方の貧困層に雇用と収入獲得の機会を提供することにある。雇用機会の提供者<br />

として民間会社を巻き込み、関係者すべてが利益を得ることができるディストリビューション・スキ<br />

ームの構築を目指して、2004 年にバタと一緒にプログラムをスタートした。RSPプログラムにより、<br />

農村部の貧困女性に対しては、就労により自らの所得を得る、起業活動を持続的に行うための知<br />

識を得ることができ、コミュニティに対しては、雇用創出・所得向上によるコミュニティ全体の生活<br />

水準の向上、参加企業に対しては、農村部を市場として開拓し、販売を拡大することが期待でき<br />

るとしている。<br />

� CAREバングラデシュの役割<br />

CAREバングラデシュは、民間会社とその販売員である農村女性との間の仲介役である。<br />

� 参加者の能力を確認する。<br />

� 女性起業家をアパラジータとして研修する。研修はグループ単位で行われ、販売、健康に<br />

関する知識、会計、商売上の交渉、他の事業運営に関わるスキルが教授。<br />

1 CARE Bangladesh: Rural Sales Program (RSP)、FDC、Libra Advisory Group: Social Enterprise Development<br />

Bangladesh Case Studies,、CARE バングラデシュ、プログラムマネージャー、ラシッド氏のコメントなどを参照<br />

13

� マイクロファイナンスを仲介する。<br />

� 販売にかかわるコストを抑えてヴァリュチェーンを確保できるよう、アパラジータと参加企業<br />

の間を取り持つ。<br />

� 企業のプログラム参加スキーム<br />

CAREバングラデシュと参加企業のプログラムへの関与の仕方をみると、CAREバングラデシ<br />

ュは前述のようにプログラムのコーディネーターとして、主に販売員'アパラジータ(の育成に力を<br />

入れる。参加企業は当初はバタのみだったが、現在はユニリーバ・バングラデシュ'UBL(や現地<br />

企業などが参加し、多角的な取組になっている。参加企業を募るうえで、商品ができるだけ競合し<br />

ないよう配慮している。各企業は、販売に関連したプロジェクトコストを負担し、自社商品の販売に<br />

関連した備品を提供し、アパラジータに報酬として販売手数料を払う。<br />

販売関連のプロジェクト<br />

コストを負担<br />

販売コミッションを提供<br />

セールスキットを提供<br />

成果を挙げたグループは<br />

プロジェクト終了後に<br />

ディーラーとして統合<br />

図表 10 CAREのマルチパートナープロジェクト<br />

出所:CARE France Strategic Alliance May 2009<br />

� ハブマネージャーの役割<br />

ディストリビューターとアパラジータの間には、商品を保管しアパラジータに引き渡す役割を持つ<br />

ディストリビューター'例えばバタ(のハブが設けられているが、そこには、ハブマネージャーという<br />

女性責任者が配置されている。ハブマネージャーには、ハブの運営を監視し、ディストリビュータ<br />

ーの在庫管理所と連絡して商品を仕入れる責任が課されている。ハブは参加企業の拡大に伴い、<br />

参加企業の商品を同時に扱う方向に向かうと見られる。<br />

� サービス責任者の役割<br />

BATA<br />

女性販売員の選択<br />

セールストレーニング提供<br />

販売実績のモニター<br />

持続可能な起業活動展開<br />

CARE<br />

農村地帯<br />

販売<br />

プログラム<br />

BATA・UBLと競合しない<br />

商品の販売<br />

14<br />

他社<br />

UBL<br />

販売関連のプロジェクト<br />

コストを負担<br />

販促キャンペーン・材料<br />

を提供<br />

バッグなど必要部品の<br />

提供

サービス責任者も女性で、ハブが常に必要な商品在庫を確保しているか監視し、輸送コストを<br />

削減し、幅広い商品を供給できるよう図る。<br />

� コミュニティファシリティー'Community Facilitator=CF(<br />

メインハブの活動がスムーズに行われるよう、CAREバングラデシュは、販売地域ごとに援助<br />

者'Community Facilitator(を指定している。プログラムに参加する民間会社との連携を図り、アパ<br />

ラジータと販売代表者を研修し、販売活動も監視する。販売地域あたり複数のCFが配置され、C<br />

AREが指定したテクニカル・オフィサーがこの活動を援助し、監督する。<br />

図表 11 RSPのディストリビューション・スキーム<br />

ディストリビューター: バタ、ユニリーバなど<br />

メインハブ<br />

▲ ▲ ▲<br />

販売代表者 販売代表者<br />

アパラジータ<br />

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲<br />

CARE Rural Sales Program (RSP)をもとに作成<br />

2(RSPの拡大―マルチ・パートナーシップへの進展<br />

前述のように、バタとCAREが提携したRSPプロジェクトは 2004 年に 50 人でスタートした。2006<br />

年にはプロジェクトの継続を継続して拡大することを決めた。だがCAREバングラデシュは、この<br />

雇用促進活動を本格的に展開するには、より多くの企業の参加が必要であると考えた。<br />

2006 年 12 月初め、CAREは日用消費財大手のユニリーバ・バングラデシュと新たな提携契約<br />

を交わした。ユニリーバはインドで農村部の女性の自立支援と販売促進を目指す『シャクティ<br />

'Shakti(』プロジェクトを推進しており、これを見本にバングラデシュでも 2003 年から『ジョイータ<br />

'Joyeeta(』プロジェクトを展開していた。バングラデシュでは農村部の約 2,000 人の女性に経済自<br />

立のチャンスを提供していた。ユニリーバ・バングラデシュは、RSPへの参加により、同社がまだ<br />

15<br />

CAREが<br />

販売地域ごとに<br />

指定した援助者<br />

(CF)

開拓しきっていない北部と東部地域の 20 以上の地区を市場として取り込むことが可能になった。<br />

2007 年から、段階的な提携拡大を経て、2009 年 7 月に、ユニリーバのジョイータはアパラジータに<br />

統合された。<br />

� RSP参加企業<br />

ユニリーバ・バングラデシュとの提携により、RSPの活動範囲と動員するアパラジータの数は<br />

2009 年夏に 3,000 人に増えた。<br />

その後、バングラデシュのテキスタイル・保存食品大手の SQUARE、生育の良い野菜の種を販<br />

売する EAST-WEST seeds が参加している。仏食品大手ダノンといった企業が参加している。また、<br />

農村部の零細企業が製造する製品も取り扱うようになった。<br />

「RSPが国際大手企業と組んで活動していることに、様々な方面から批判があった」とCARE<br />

バングラデシュでこのプログラムを担当するラシッド氏は言う。この企業が売っているものは、貧し<br />

い人々が必要としている生活必需品ではない、現地の産業奨励に貢献していないなどの指摘を<br />

受けて、プログラムチームは視野を映した。バングラデシュでグラミン銀行が先導を切り、マイクロ<br />

ファイナンスを資金に多数の起業家が誕生していた。これらの起業家や零細企業が作る製品をプ<br />

ログラムに取り込むことは、農村部の活性化を更に推進することができる。現在、アパラジータは<br />

バタの草履やユニリーバのシャンプーと一緒に、現地起業家の手工芸品なども販売している。将<br />

来的にはこれらの製品の比率を 30%程度に拡大したいとしている。<br />

仏食品大手のダノンは、2006 年にグラミン・グループの 4 つの会社'Grameen Byabosa Bikash、<br />

Grameen Kalyan、Grameen Shakti、Grammen Telecom(との合弁会社 Grameen Danone Foods を<br />

設立し、ヨーグルトの製造・販売を行っている。同社は独自の女性販売ネットワークを構築して、訪<br />

問販売しているが、全国的な展開を視野に入れ、RSPへの参加を決めた。先ごろ国内北部で行<br />

った試験販売が成果を出したことから、2010 年には本格的な参加を計画している。<br />

16

図表 12 RSP参加企業<br />

会社名 商品<br />

BATA Bangladesh 履物(ゴム草履など)<br />

Unilever Bangladesh シャンプー、石鹸、ケアクリームなど<br />

Square<br />

(バングラデシュのテキスタイル・保存食品大手)<br />

East-West seeds International<br />

(アジアの野菜の種製造・販売大手)<br />

出所:CARE Rural Sales Program (RSP)<br />

� マイクロファイナンス<br />

図表 13 現在のプロジェクト規模<br />

図表 14 バングラデシュにあるバタのハブ<br />

アパラジータは商品の仕入れコストとして 3,000~5,000 タカの初期投資が必要になる。このため<br />

CAREが独自に融資したり、各地に応じて、バングラデシュで活動する約 3 万 4,000 のNGOマイク<br />

ロファイナンス機関のいずれかを紹介している。アパラジータは毎週の売り上げから、例えば 75 タ<br />

カずつ返却するという形で、1 年ぐらいかけて返済している。<br />

17<br />

タオル、サニタリー用品、食用オイルなど<br />

各種野菜の種<br />

Danone ヨーグルト<br />

農村部の女性起業家、零細企業 手工芸品、食品など<br />

ハブ数 100<br />

販売地区<br />

(District)<br />

アパラジータ 約3,000人<br />

アパラジータの平均月収<br />

国内64のうち22をカバー(チッタゴン、ジョイプラート、<br />

ナトーレ、ノアカリ、ガイバンダ、ラングプール、クリグ<br />

ラム、ラルモニラートなど)<br />

1,000タカで、最高4,000タカを稼ぐ女性もいる。<br />

通常8時間労働。パートタイムや農閑期など得的の季節のみ<br />

就労する女性もいる。

③ 事業展望<br />

1(バタの事業に与える効果<br />

バタは、2006 年のRSP継続にあたり、100 のグループ、1,000 人のアパラジータへの活動拡大<br />

目標を掲げていた。これは、ユニリーバ『ジョイータ』プロジェクトの統合により、規模は一気に拡大<br />

し、現在では 40 の地域'Subdistrict(で約 3,000 人を動員する活動に発展している。<br />

クワダー氏によると、RSPを通したバタの販売地域は、主にベンガル南部および北部の農村地<br />

方で、たとえばチッタゴンやラジシャーニ地区で展開されている。今後、'ジョイータの活動している(<br />

他の地方への拡大も計画している。<br />

この販売モデルは、バタにとって初めての『家庭訪問販売』というマーケティング手法への取組<br />

である。「これを販売チャネルと位置付けて販売目標を立てることにより、当社の事業にポジティブ<br />

な影響を与えていると思う」とクワダー氏は言う。2009 年 10 月までに約 5 万 8,000 足を販売したと<br />

している。CAREバングラデシュによると、2008 年の売上高は 3,000 万タカで、このうち 5~6 割が<br />

バタ製品での売上だった。バタは、このプログラムの営業経費として年間約 150 万タカを見ており、<br />

十分な利益を出していると思われる。<br />

バタにとってRSPを通して、農村部に顧客開拓できたことは大きな利点だった。バングラデシュ<br />

には 100 万の小売業者がいるが、その 3 割しか正規のディストリビューション・システムに組み込<br />

まれていない。7 割、つまり 70 万の小売業者とは、市場や大手商店で商品を購入し、最終消費者<br />

に販売する小売アウトレットや露天商などであるが、これらの小売業も国内全域で営業しているわ<br />

けではない。アパラジータはこのような小売インフラから取り残された地域で、バタの販売活動を<br />

可能にし、新しいビジネスチャンスをとらえることができた。売上に貢献しており、すでに通常の販<br />

売チャネルとして組み込まれている。<br />

CAREは、このプログラムを通して女性の自立を奨励することにより、村の中での女性の地位<br />

向上が実現し、また男性に比べ、女性はヘルスケアや教育への出費を惜しまないため、コミュニ<br />

ティの貧困が全体的に減ったとしている。そして、農村部の人々はこれまで購入できる価格ではな<br />

かった、あるいは遠くの町まで買い物に行かなければならなかったような商品を、低価格で手にす<br />

ることができるようになった。<br />

18

2(今後の事業展望<br />

図表 15 RSP事業例'バタ(<br />

出所:CAREフランス http://www.careintjp.org/support/images/csr0511_2.pdf<br />

出所:CAREフランス http://www.careintjp.org/support/images/csr0511_2.pdf<br />

バタ・バングラデシュによれば、2010 年の農村市場開拓の取組として、①キャンペーン/ワーク<br />

ショップの開設、②販売員の研修、③カタログの更新、③認知度向上のためのドキュメントフィル<br />

ムの作成、④農村部販売促進のための新製品開発、⑤印刷物による成功事例の紹介などを企<br />

画している。また、ハブ拠点網の充実とアパラジタスの新規採用により農村市場での販売を一層<br />

拡大させる計画である。<br />

19

図表 16 バタ・バングラデシュの農村市場開拓の事業概要<br />

出所:BATA Bangladesh<br />

'3(公的機関、国際機関、NGO等との連携<br />

バタは、企業として消費者に良い製品やサービスを提供することのみならず、雇用や豊かさを<br />

提供することが、社会に対する企業価値であるという理念に基づき社会活動を行っている。バタが<br />

事業を展開している地域では、地場の経済や人々のスキル向上など地元のコミュニティの繁栄に<br />

貢献する活動を行っている。具体的には、創業以来、事業活動の拠点で住宅、学校、病院などを<br />

作ってコミュニティ作りに協力し、活発な福祉活動を行ってきた社風に根付いているといえる。<br />

「バタが繁栄すれば、バタが事業展開するコミュニティも繁栄する。バタはコーポレート・シティズ<br />

ンとなることをコミットメントとし、この活動を通して現地の雇用拡大、質の高い研修や教育機会の<br />

拡大に貢献する。ローカルビジネスとCSR活動をサポートすることにより、コミュニティの生活水準<br />

の向上を支援できることを誇りとしている。4万人の従業員に、学校、福祉団体、スポーツ活動の<br />

支援や災害地ボランティアなどの慈善活動に取り組むことを奨励している」'BATA Footprints よ<br />

り(。<br />

コミュニティへの貢献の中でバタが優先している分野が、教育とエンタープレナーシップ'起業家<br />

精神の育成(事業である。教育を支援し、エンタープレナーシップを奨励することで貧困を削減し、<br />

自立化をはかることを重視している。各地域にあるバタ子会社がバタ本社の方針を自主的に取り<br />

組んでいる。<br />

ハブ 販売員数 販売数<br />

(足)<br />

前年比<br />

(%)<br />

販売額<br />

(1,000タカ)<br />

2005年 3 49 18,000 963<br />

20<br />

前年比<br />

(%)<br />

2006年 25 899 65,000 361 4,565 474<br />

2007年 16 480 69,000 106 5,606 123<br />

2008年 48 1,500 164,000 238 16,000 285<br />

2009年 38 1,800 215,000 131 19,000 119<br />

2010年 70 2,500 250,000 114 24,000 120<br />

2011年 100 3,000 280,000 112 28,000 117<br />

2012年 112 3,500 320,000 114 32,000 114<br />

2013年 124 4,000 350,000 109 36,000 113<br />

(注)2010年以降は計画

① NGOとの連携<br />

図表 17 バタの取組<br />

バタはバングラデッシュのほかにパキスタンでもCAREと連携して事業を行っている。<br />

バタは、このほか学校と企業の橋渡しをしているJA'Junior Achievement(とは世界各地で連携<br />

を行っている。JAは 1919 年に米国で設立された団体で、子供に企業家精神とリーダーシップスキ<br />

ルを身につけさせる活動をおこなっている。バタはJAの主催するセミナーに社員を講師として派<br />

遣してバタの企業経営について子供たちに実践的なビジネスを教えている。また各地域のバタが<br />

JAの活動を支援している。<br />

教育 アントレプレナーシップ<br />

国名 プログラム 国名 プログラム<br />

バングラデシュ Anti-drug education バングラデシュ Care<br />

Supporting Children & Disabled Rural Sales Program<br />

Scholarship<br />

Disaster Relief インド Care<br />

Disaster Relief<br />

ケニア Disaster Relief<br />

ケニア Lions Club<br />

ジンバブエ Supporting Schools Junior Achievement<br />

オランダ Montessori schools タイ Lions Club<br />

Sports Sponsorship<br />

インド Supporting Schools & Orphanages<br />

欧州 Junior Achievement<br />

イタリア Pure sport Soccer sponsorship<br />

ジンバブエ Junior Achievement<br />

パキスタン SOS Children<br />

Supporting Schools & Orphanages シンガポール Fashion Sponsorship<br />

Environmental programs Disaster Relief<br />

南アフリカ HIV education, Health support チリ Sports Sponsorship<br />

Supporting Schools<br />

ザンビア Disaster Relief<br />

コロンビア Computers for education<br />

Adopt a school カナダ Local Community Development<br />

Environmental program<br />

シンガポール Children Education<br />

図表 18 各地域のバタによるJAの支援<br />

アフリカ 北米 アジア・太平洋 欧州<br />

ケニア カナダ オーストラリア チェコ<br />

南アフリカ 中国 フランス<br />

ジンバブエ 中南米 インドネシア イタリア<br />

ボリビア シンガポール オランダ<br />

チリ スリランカ ポーランド<br />

コロンビア ポルトガル<br />

エクアドル ロシア<br />

メキシコ スロバキア<br />

ニカラグア スイス<br />

ペルー 英国<br />

21

② バタ・チルドレン・プログラム基金(BATA Children Program Foundation)<br />

CSR活動は現地会社ベースで行われているが、これを補う目的で本社は、国際事業の経験を<br />

生かし、特別資金を設けて、バタ・チルドレン・プログラム基金を設置した。低価格のスクールシュ<br />

ーズの販売を主力事業としていたことから、教育施設や学校にフォーカスした支援活動を行って<br />

いる。基金の拠点はスイス・ローザンヌにある。<br />

バタ・チルドレン・プログラム基金のミッションは、事業展開している国の地元の子供たちに明る<br />

い未来を作ることである。<br />

1(CSR活動体制<br />

図表 19 バタ・チルドレン・プログラム基金の優先分野<br />

バタ・チルドレン・プログラム基金の下に、プロジェクト推進委員会がおかれ、そこでの施策決定<br />

が各市場統括拠点に指示される。<br />

南アジア<br />

出所:BATA Footprints<br />

優先分野 学校<br />

教育、スポーツ<br />

孤児院<br />

二次的分野 災害地支援<br />

起業家支援<br />

環境保護支援<br />

創造性支援<br />

図表 20 バタのCSR活動体制<br />

BATA Children's Program Foundation<br />

プロジェクトリーダー<br />

推進委員会<br />

アジア・太平洋 アフリカ<br />

南米 欧州<br />

22<br />

コンセプト開発<br />

ベストプラクティスの選択<br />

プロジェクト準備<br />

コミュニケーション統括<br />

ウェブサイト情報<br />

5人の地域リーダーと<br />

サステナビリティチームの<br />

設置<br />

資金集め<br />

実行

2(活動方法<br />

� 世界中のバタ現地会社をネットワーク化する。<br />

� コミュニティのインフラ支援では現地の提携会社と協力する。<br />

� 支援活動に協力する従業員'ボランティア希望者(との連絡活動。<br />

3(活動内容<br />

� よりよい学校環境作り<br />

� 学校設備の改善支援<br />

� 子供が学校に通えるよう、奨学金を支給する<br />

� 現地の教育インフラを支援する<br />

� 学校の整備、発展のためにノウハウを提供する<br />

� 通学支援<br />

4(CSR活動事例<br />

� タイ<br />

World Vision'キリスト教系慈善団体(が推進している貧しい子供を学校に通わせるプログラム<br />

“Back to school”に、2002 年からスクールシューズ 42 万足以上、ソックス 60 万足以上を支給して<br />

いる。この関係で、学校でのサイズ・フィッティングや直接納品などができるようになった。<br />

� スリランカ<br />

“Schoolbly Cricketer Awards”プログラムを主催し、国民的スポーツであるクリケットの学校対抗<br />

試合をスポンサーとして支援。<br />

� パキスタン<br />

慈善団体、学校、大学、孤児院、身体障害者福祉施設などへの寄付、募金活動のスポンサー、<br />

靴提供などを行っている。アフガニスタンのカンダハールの孤児院に 500 足のスクールシューズを<br />

寄付した。<br />

� インド<br />

インドで最大規模の孤児院 Udavum Karangal への靴の寄付や、スポンサー活動を行っている。<br />

また、World Wild Fund (WWF)の自然環境・野生動物保護の活動に参加。WWF キャンペーンTシャ<br />

23

ツを寄付。『ガンジス川を救え』プロジェクトでは植林活動にも参加。<br />

� インドネシア<br />

津波被害で破壊されたアチェ地域の学校再建、教員育成プログラム'Love tjpmgs omotoatove(<br />

に参加。被災地の子供たちに奨学金を支給した。<br />

� マレーシア<br />

New straits Times Press が主催した洪水被災者支援活動で、Joher State と Sri Medan の洪水<br />

被災者に 5,000 足のゴムぞうり'Slippers(を寄付。<br />

� ケニア<br />

ナイロビの Dr. Barnados home、バタの工場がある Limuru の近くの St. Anthony’s Children’s<br />

home などの学校に毎年靴を寄付している。<br />

政府の初等教育無料化政策の支援措置として、NGOのコネクト・スイス'Connect Swiss(にス<br />

クールシューズを寄付。ケニア西部の Vihiga District の Bunyore 北東地区の小学校 6 校の生徒に<br />

支給した。「どの子供たちも靴のサイズがぴったり合った。バタが用意したシューズにはミスがなか<br />

った。初めて新品の靴を履いた子供もいて非常に喜んでいた。中には靴を抱えてはだしで帰宅す<br />

る子供もいた。われわれを見るとうれしそうに手を振って『バタ』と大声で呼びかけてくる。バタはこ<br />

の町に大きなインパクトを与えた。両親も教師も感謝している」'Connect Swiss のル・ルー氏 Le<br />

Roux(<br />

� ジンバブエ<br />

1995 年にバタ小学校を設立し、現在では教室が 16 に増えている。同国の教育・スポーツ・文化<br />

省の規定に従って、バタが運営する私立学校である。<br />

24

� 南アフリカ<br />

出所:BATA Footprints<br />

図表 21 バタ小学校'ジンバブエ(<br />

現地の支援活動家と協力して、KwaYuluNatal にある障害児学校 Sihambakancane School の設<br />

備整備や教師育成に取り組んでいる。スクールシューズ、教材などを提供。<br />

� マラウィ<br />

Thyolo District の農業団体に作業シューズを寄付。これは同団体が行っている農作物コンペテ<br />

ィションで高品質の製品を生産した農家に贈られる。St.Lukets Anglican Hostiptal に感染防止用<br />

高質エプロンを寄付。<br />

� ザンビア<br />

ザンビアの首都ルサカから 20km南に位置するムンダワンガ自然動物植物園'Mundawanga<br />

Wildlife and Botanical Garden(を 2007 年から支援。<br />

� メキシコ<br />

バタの拠点がある Iztapalapa 地方の貧しい子供足しの支援団体である Avance International<br />

AssociationE にテニスシューズ 100 足を寄付。Avance は地方当局との協賛で各種の社会活動を<br />

行っている。募金活動も行い、子供たちに食品、衣類、靴、玩具、医薬品などを提供している。<br />

25

� コロンビア<br />

2007 年 10 月の洪水被害にあった子供たちに 6,000 足の靴を寄付。<br />

“Be Guardian Bubble gummers”キャンペーンを実施。子供たちに地球の環境保護について楽し<br />

みながら学ぶ機会を提供するもので、国内では企業が実施する社会活動キャンペーンの先行例<br />

となっている。<br />

� ボリビア<br />

1963 年に Manaco de Quillacollo に小学校 Thomas J. Bata Primary School を設立した。2000 年<br />

までは毎年 180 人の生徒を受け入れて 5 年間就学させたが、8 年まで延長し、生徒数が 2 倍にな<br />

った。当初はバタ・ボリビアが従業員の子供たちを無償で教育する目的で運営されたが、現在は<br />

全ての子供たちを受け入れ、能力に応じて奨学金を支給している。<br />

� チリ<br />

1963 年に Melipilla County に現地住民のスポーツ施設として Bata Soinca Stadium を寄付。<br />

� バタ財団'Bata Shoe Foundation(<br />

スイスのサン・モーリッツにはバタ財団'Bata Shoe Foundation(がある。慈善事業、研究、人材<br />

育成、学術・文化・教育・芸術・人道的活動などを支援している。<br />

26

2.シーメンス'Siemens(<br />

http://www.siemens.com/entry/cc/en/<br />

社員のボランティア精神を高揚させて長期的視点で BOP ビジネスに挑戦<br />

'1(BOPビジネスの事業概要<br />

① BOPビジネス事業の位置づけ<br />

シーメンスは、企業決定や事業遂行にあたり社会的責任を考慮するということは、同社の伝統<br />

かつ企業文化であり、企業としてイノベーションだけでなく、人材育成を通しても、遺産を次の世代<br />

に伝えていく義務があるとしている。グローバル企業として何を求められているのかを、従業員や<br />

顧客、公共機関などさまざまな立場の人から聴取し、そこで得た情報と社内分析に基づいて、持<br />

続可能な事業を目指すための活動分野を決めている。これがCR'Corporate Responsibility(プロ<br />

グラムの土台となっている。同社のCRプログラムには、2007 年から新たにミレニアム開発プログ<br />

ラムが加わった。これは、国連ミレニアム開発目標'MDGs(の達成に、シーメンスが企業として貢<br />

献するための製品とソリューションの開発に取り組むものである。<br />

シーメンスは、貧困の削減を目的としたプロジェクトなどに参加すると同時に、新興・途上国を<br />

“市場”として捉え事業拡大の可能性を開拓することにより、MDGsにコミットメントしようとしている。<br />

新興・途上国市場ではこれまで事業成長の可能性を十分に活用していなかったとし、今後は現地<br />

市民の利益創出に貢献すると同時に、企業として長期的観点から新しい事業チャンスを作り出す<br />

ということも含めてアプローチする、としている。<br />

シーメンスは 2005 年ごろから、企業として目指す未来像'Picture of the Future(を明確にして戦<br />

略的な計画を打ち出し、事業成長能力の拡大を目指すという基本方針を掲げている。現行の商<br />

品、テクノロジー、顧客のニーズに対するロードマップに基づいて未来像を検証するという方法か<br />

ら、各事業がターゲットとする市場の顧客、社会、経済、環境、テクノロジーなどさまざまな要素を<br />

取り入れ、そこから生まれた将来のビジネス・シナリオを通して新たな市場、テクノロジー、顧客の<br />

ニーズ、そして新たなビジネスの可能性を検証するという方法に大きく重点を移している。そして、<br />

二つのアプローチの接点で戦略的ビジョン'Strategic Visioning(を設定し、事業別の戦略シナリオ<br />

を打ち出そうとしている。その中で、シーメンスは経済ピラミッドの底辺'BOP(を視野に入れたビ<br />

ジネスを想定している 1 。<br />

1 2009 年 7 月 9 日付けプレゼンテーション資料:BoP-aber wie? Innovation, Mitarbeiter und BOP、Picture of the<br />

Future2009 年春号など<br />

27

その他の<br />

アジア・中東<br />

12%<br />

出所:Siemens Annual Report 2008<br />

図表 1 2008 年 9 月期の市場別売上げシェア<br />

インド 2%<br />

中国 6%<br />

北・南米<br />

'米国を除く(<br />

7%<br />

シーメンスのターゲット市場は4つに区分される。<br />

出所:BoP-aber wie?<br />

米国 19%<br />

総売上高773億2,700万ユーロ<br />

図表 2 シーメンスのターゲット<br />

M1 最先端技術を駆使した最高機能、高品質の製品・<br />

サービス<br />

M3 市場へのアプローチは厳密な意味でBOP戦略ではない。ここでは“SMART”というマーケ<br />

ティング戦略のもとに、新興国・途上国を対象にした低価格商品を開発している。SMARTは要約<br />

すると「基本的な技術を用いた低価格商品」で、現地'新興市場(主導で開発、製造している。<br />

28<br />

ドイツ<br />

17%<br />

欧州・アフリカ<br />

'独を除く(<br />

37%<br />

ハイエンド事業<br />

M2 先端技術を駆使した高機能、高品質製品・サービス 現状および将来の<br />

重点事業<br />

M3 基本的技術を採用し、機能は限定的、良品質、値ご<br />

ろな価格の製品<br />

M4 シンプルデザイン、低機能、低品質、最低価格帯の<br />

製品<br />

ローエンド事業<br />

“SMART”製品<br />

新事業としての可能性

図表 3 SMART戦略<br />

出所:2009 年 7 月 9 日付けプレゼンテーション資料:BoP-aber wie?<br />

経済ピラミッドの底辺にあたるM4 市場が、シーメンスの事業に組み込める市場であるか、ビジ<br />

ネスとして成り立つかなどについてはパイロット・プロジェクトなどを通して調査している。同社が展<br />

開する数多くのCRプログラムの中で、近年取り上げられたMDGs関連のプログラムには以下の<br />

ようなものがある。<br />

A) Millennium-Development-Poject'実施期間は 2007 年?~2008 年 9 月まで(<br />

B2BとB2Gを視野に入れたBOPに関するリサーチプロジェクト。フォーカスする事業セクタ<br />

ーと地域を確定するのが目的。<br />

B) Millennium-Development-Poject'実施期間は 2007 年?~09 年 4 月まで(<br />

特定のセクターとプロジェクト地域でシーメンスがどのように貢献できるかを判断するため<br />

のビジネス・インパクト調査。<br />

C) Millennium-Development-Poject'実施期間は 2007 年?~09 年 9 月まで(<br />

持続可能な発展を可能にする世界的プログラムを開発する。シーメンスの各事業のMDG<br />

s貢献方法を調査する。<br />

商品に求められること<br />

1.製品は堅牢であること。温度、埃、湿気、電圧、周波数、<br />

操作担当者の技術レベルなど、悪環境でも機能する<br />

2.基本的な仕様である<br />

3.消費者の購買力に合った価格である<br />

4.高品質で、国際基準に対応する<br />

5. 修理が可能である<br />

6. 農村部など地方の輸送条件にも対応できる<br />

D) Millennium-Development-Poject'実施期間は 2010 年 9 月まで(<br />

持続的発展への貢献という観点からビジネスとして成り立つかを、特定市場での実地テス<br />

トを通して検証するプロジェクト'ケニアでのオフグリッド照明システム(。<br />

持続可能性推進委員会'Sustainability Board(<br />

企業の社会責任と持続的成長の実現を、具体的な事業プロセスと価値創出の流れという観点<br />

から、以前にも増して強力に推進する目的で設置された。2008 年 11 月にサプライチェーン・マネジ<br />

メント担当取締役に就任したバーバラ・クックス'Barbara Kux(氏が Sustainability 責任者として同<br />

委員会の設置を提案したとされる。クックス氏は以前勤めていたフィリップスでも同分野を担当し、<br />

29<br />

SMARTバリューを満たす<br />

製品を現地で開発<br />

Simpleシンプル<br />

Maintenance-friendly<br />

手入れしやすい<br />

Affordable購入できる価格<br />

Reliable & robust<br />

信頼性・堅牢<br />

Timely to market<br />

タイムリーな市場導入

同様の委員会を率いた“その道のプロ”と見られている。委員長としてその活動を主導している。<br />

同委員会をサポートするための事務局も設けられた。<br />

② 主なBOPビジネス商品<br />

1(SkyHydrant'スカイハイドラント(-コンパクト浄水フィルター'詳細後述(<br />

地震や洪水などの被災地、あるいは途上国の水道インフラが未整備の地域の人々に安全な飲<br />

料水を提供することを目的とした浄水フィルター。操作が簡単かつ軽量で輸送しやすいという長所<br />

が災害地への投入に最適で、2004 年 12 月のインドネシア沖海底地震の津波被災地に初めて投<br />

入された。SkyHydrant を採用したセーフウォーター・キオスク'Safe Water Kiosk(は、地域の有料<br />

水供給システムという新しいビジネスモデルとして、ケニア'2 地域(とウガンダで実地テストが行わ<br />

れている。これまでに世界中で 700 基以上が設置されている。<br />

アジア<br />

図表 4 SkyHydrant の設置先<br />

インドネシア、東チモール、バングラデシュ、スリランカ、インド、パキスタン、<br />

ネパール、フィリピン、タイ、カンボジア、チベット、中国、ベトナム<br />

太平洋地域 フィジー島、キリバティ共和国<br />

アフリカ ケニア、ウガンダ、南アフリカ<br />

中近東 オマーン<br />

中南米 ペルー、メキシコ<br />

出所:Skyjuice Foundation ホームページ http://www.skyjuice.com.au/index.html<br />

30

図表 5 SkyHydrant<br />

出所:Skyjuice Foundation ホームページ http://www.skyjuice.com.au/index.html<br />

非営利団体スカイジュース財団'Skyjuice Foundation 2 、所在地オーストリア・シドニー(が供給母<br />

体として、他のNGO、現地当局などと提携して被災地や支援対象地域に設置している。シーメン<br />

スも独自の支援スキームを通して被災地に寄贈している。<br />

2(Umeme Kwa Wote (みんなのエネルギー) 3 ―オフグリッド照明プロジェクト<br />

シーメンスの照明事業子会社オスラム'Osram 4 (が、LEDランプと充電ステーション'キオスク(<br />

を組み合わせて開発した低コストの照明システム。アフリカの多くの地域では電力インフラが発達<br />

しておらず、多くの人々は灯油ランプを使っているが、これは照度が低く、燃料代が高くつく。途上<br />

国の貧しい人々の生活環境改善に貢献するとともに、CO 2 排出低減を視野に入れた環境性の高<br />

いシステムである。<br />

オスラムは、このシステムの実用性を検証するため 2008 年 4 月にケニアのビクトリア湖畔の漁<br />

村ムビタ'Mbita(でパイロット・プロジェクトを開始している。<br />

出所:シーメンスホームページ<br />

図表 6 オフグリッド照明プロジェクト<br />

2 www.skyjuice.com.au<br />

3 http://w1.siemens.com/responsibility/de/entwicklung/off_grid.htm<br />

4 http://www.osram.de/osram_de/index.html<br />

31

a. プロジェクト概要<br />

キオスクの屋根にソーラーパネルを設置し、太陽光で発電している。キオスクはエネルギー・ハ<br />

ブの役割を果たす。ここで日中、LEDランプのバッテリーを充電する。バッテリーはデポジット方式<br />

で、利用者は充電が必要になった時にキオスクに持って行き、充電済みのバッテリーと交換しても<br />

らう。その際に充電料金を支払う。ラジオなどの家電製品の電源に利用したり、携帯電話を充電し<br />

たりすることもできる。<br />

デポジット制には、ランプやバッテリーのメンテナンスや品質管理を定期的にでき、製品を長く<br />

利用できるという長所がある。また、灯油ランプからLEDランプに切り替えることにより、利用者は<br />

エネルギーコストを 30%節約することができる。<br />

オスラムが電源線を必要としない照明器具に取り組んだのは、これを電力供給システム、<br />

O-HUBと統合してサービスを提供できるからである。オスラムのオフグリッド照明システムの中<br />

核をなす O-HUBは、PV発電により最大 10kW の発電能力を持ち、当初、照明用インフラ設備と<br />

してコンセプトされたものだった。だが、投入する地域が水質問題を抱えていることに注目し、浄水<br />

システムとの統合を思いついた。オスラムの Puritec UVC ランプを投入し、紫外線によるバクテリ<br />

ア・ウィルスの殺菌により、毎日最高 3,000 リットルの飲料水を浄水することができる。<br />

b. O-LAMP2 in 1'ツー・イン・ワン(<br />

図表 7 オフグリッド照明プロジェクト<br />

出所:オスラムホームページ<br />

バッテリーを内蔵した頑丈なランタン。明るさは 2 段階で、7W の照<br />

度は約 400 ルーメンで最長 8 時間使用できる。LEDに切り替えれば<br />

使用時間はさらに長く、読書にも十分対応できる。<br />

32<br />

図表 8

c. O-LAMP Basic<br />

DULUX EL LOLAR (12V DC 11W)を搭載し、600 ルーメンの照度で<br />

室内全体を照明できる。水や汚れよけのランプシェードは取り外しが<br />

可能。バッテリーO-BOXと合わせて使用する。夜間の漁船作業で<br />

の使用に最適に設計されている。<br />

d. O-BOX<br />

バッテリーと充電用電子部品から成る。輸送上の問題が出ないよ<br />

う ケ ー ス と グ リ ッ プ は 頑 丈 な 仕 上 げ に な っ て い る 。 100Wh で<br />

O-LAMP Basic を 8 時間以上使用できる。ラジオや携帯電話の充<br />

電電源としても使える。<br />

33<br />

上記の写真 3 枚の出所:<br />

オスラムホームページ<br />

LEDランプやバッテリーの初期投資コストとして、ケニアのNGOである Osienala がマイクロクレ<br />

ジットを提供している。プロジェクトには、国際財団グローバル・ネイチャー基金'Global Nature<br />

Fund(が運営上の援助や現地組織への仲介などを行うほか、通信大手のノキアが資金援助、ケ<br />

ニアの電力会社テームズ・ライトニング'Thames Lighting(が協力する。ウガンダの実地プロジェク<br />

トでは、ウガンダの電力会社 Dembe Electrical が支援している。<br />

3(Protos'プロトス(―植物油を燃料とする調理用コンロ<br />

調理に薪などを使っている人々は世界中で約 25 億人にのぼるとされ、有害ガスやばい煙によ<br />

る室内空気汚染が健康に悪影響を及ぼしている。この人々は電気・ガスのインフラが整備されて<br />

いない開発の遅れた地域に暮らしているか、電気・ガス料金を支払えない貧困層である。シーメン<br />

スの家電事業子会社であるボッシュ・シーメンス・ハウスゲレート'Bosch-Siemens-Hausgerät=<br />

BSH( 5 は、この問題の解決策として、植物油を燃料とする環境にやさしい調理用コンロ Protos を<br />

開発した。<br />

Protos の燃焼システムはキャンプ用コンロに似ている。植物油用タンク内をエアポンプで最大 3<br />

バール加圧すると、植物油がチューブを通ってバーナー直前に取り付けられたパイプに送られる。<br />

5 1967 年設立の Robert Bosch GmbH との合弁事業 www.bsh-group.de<br />

図表 9<br />

図表 10

そこで加熱され、気化して燃焼される。<br />

図表 11 Protos<br />

出所:GTZ<br />

http://www2.gtz.de/dokumente/bib/gtz2008-9001de-ppp-28-asien-kochen.pdf<br />

2006 年にフィリピンでの実地テストが完了し、2008 年までに 1,000 台以上使用されているとして<br />

いる。価格は約 30 ユーロで通常の調理コンロよりも低価格。環境にやさしいだけでなく、植物油は<br />

灯油よりも安く、薪よりも早く調理できるという長所がある。性能が向上し安く製造できる新しいバ<br />

ージョンも開発している。現地の経済効果を高めるため、製造、技術サービス、メンテナンス、植物<br />

油生産をローカル化している。現在、タンザニアでも実地テストが行われており、中国、インドでも<br />

準備中としている。<br />

植物油の原料は現地調達しやすいよう、ヤシの実やヤトロファなどの熱帯・亜熱帯地方に豊富<br />

な植物が用いられている。5 人家族の食事を用意するのに必要な植物油は、1 週間わずか 2 リット<br />

ルで、エネルギー効率が高いため、薪よりもかなり早く調理できる。2009 年にはインドネシアでの<br />

生産開始を予定している。ここでの事業展開を確認したうえで、Protos の潜在ニーズがあり、植物<br />

油の原料を十分確保できる地域を選んで世界展開するとしている。<br />

4(SMART商品の事例 6<br />

インドにあるコーポレート・テクノロジー'CT(事業部にはSMARTイノベーション部門が設けら<br />

れ、SMART商品を開発している。<br />

a.検査用カメラ<br />

6 Pictures of the Future 2009 年春号を参照<br />

34

インドではプロセッサの処理能力が向上すると同時に価格が低下し、テーラーメードのプログラ<br />

ムの質がどんどん良くなっているおかげで、生産工程で使用する品質検査用カメラは購入しやす<br />

い価格になり信頼性も向上している。それだけに市場競争は厳しい。「このような製品をインドで<br />

生産するということは、ローカル企業との価格競争に対抗するためには重要だ」とムクル・サクセ<br />

ナ'Mukul Saxena(CT事業部長は述べ、インド子会社がなぜSMART戦略に力を入れているかを<br />

説明している。「顧客のそれぞれのニーズに合わせてカメラの性能を調整できるアルゴリズムは、<br />

サービスとアップグレードの料金をできるだけ低く抑えるためのカギにもなっている」と、Industry<br />

Automation 事業部のSMARTイノベーション部門部長のズービン・バルゲーゼ'Zubin Varghese(<br />

氏も、SMART商品が価格競争力を重視したものであることを強調する。例えば、たばこメーカー<br />

が品質向上のため検査用カメラの設定変更を要求してきた場合、新しい画像処理設定値に合うよ<br />

うカメラのソフトウエアを微調整すればすむので迅速に対応できる。クッキー製造工程の最適化の<br />

ために投入されたケースでは、エネルギーコストの 5%削減にも貢献した。<br />

SMARTカメラ技術の開発に投資することは利益拡大につながるという。つまり、この技術が顧<br />

客のニーズに柔軟にカスタマイズできるため、オーブン、センサー、酸素分析機器、コントローラー、<br />

ヒューマン・マシン・インターフェイスなど、同社の他の事業分野の商品にも投入できる道が開かれ<br />

たからだとしている。<br />

b. コンピュータ断層撮影装置―CT Somatom Spirit 7<br />

当初、中国の辺境地の病院を対象に開発された低価格で高品質のコンピュータ画像診断装置<br />

である。シーメンス上海の医療機器部門の研究開発責任者、Jun Kong 氏が開発を指揮した。マー<br />

ケティング、販売部門の協力を得て顧客の声を聞き、現場が求められている装置を定義した。<br />

� コストパーフォーマンスがよい<br />

� 信頼性が高い。<br />

� 操作が簡単。<br />

� 短期間で投資コストを回収できる。<br />

地方の小病院のニーズだけでなく、大病院が肺などの簡易な検査用に 2 台目の装置を必要と<br />

する場合も通常の装置より低価格なので適している。2006 年半ばまでに約 400 台を販売し、国外<br />

からの受注も 4 台あった。現地開発、現地製造、現地調達により、コストを先端モデルの約 6 分の<br />

1 に引き下げている。商品としての強みは、堅牢性、操作が簡単、場所をあまりとらない、スピーデ<br />

7 2009 年 7 月 9 日付けプレゼンテーション資料'前述(、Pictures of the Future2006 年秋号<br />

35

ィに設置'1 日(できること。同製品の成功は、「中国の顧客をターゲットにするなら中国人の商品<br />

マネージャーが必要。その市場を理解できるのは彼らしかいない」という事実を示している。<br />

c. 発電蒸気タービン 8<br />

ブラジルでは自動車燃料に占めるバイオ燃料の比率が高く、サトウキビを原料としたエタノール<br />

は約 4 割を占めている。エタノール工場では、エネルギー効率の向上を目的として、サトウキビの<br />

残留物を燃料としてバイオマス発電が行われている。シーメンス・ブラジルで産業用発電タービン<br />

の販売・マーケティングを担当するパウロ・コスタ'Paulo Costa(氏は、「この市場では初期投資コ<br />

ストと耐用期間による経費効率のトレードオフは、他の国とやや異なる」と述べ、現地顧客が価格<br />

に敏感であることを指摘している。<br />

シーメンスは、ブラジル顧客特有の要望に対し、欧州で実績のあるタービンモデルをブラジル市<br />

場のニーズに対応して改良、蒸気タービンの改良モデル SST300 を開発した。ドイツとブラジルの<br />

タービン事業部のエンジニアがチームを組み、ブラジル顧客の特殊なニーズを満たすよう、数ヶ月<br />

かけて改良した。また、ブラジルで調達できる材料・コンポーネントを使って製造できるようにもした。<br />

品質と安全性で妥協は許さず、価格は従来のモデルよりも約 30%安くし、ブラジルのどこのサトウ<br />

キビ加工工場でも購入できるようにした。エタノールの激しい価格競争で、製造工程の効率化とコ<br />

スト削減に取り組むサトウキビ業者には、改良タービンの性能が高く評価されている。現在は、ペ<br />

ルー、アルゼンチン、コロンビア、メキシコなどでも販売されている。<br />

5(Rural Center of Medical Excellence 9 ―辺境地医療センターネットワーク<br />

中国辺境部の医療サービスの改善を目的に、革新的な地方医療ネットワーク・モデルとして開<br />

発された。中国保健省の協力を得て、5 ヵ年で 1,000 万ドルを投資するプロジェクトとして、2007 年<br />

4 月に開始した。地域内の各集落に超音波画像診断装置やレントゲン診断装置'CT、MRI、X線<br />

透視装置など(を備えた医療センターを開設し、これらを近隣の病院とネットワーク化する。遠隔ラ<br />

ジオロジーシステム'Tele-Radiologie(により、州都である西安の大規模病院の医師と共同で画像<br />

を見て診断することができる。また、現地の医師、看護士、レントゲン技術者など医療従事者の教<br />

育にも役立っている。プロジェクトではシステム改良を目的に辺境地域の医療体制も並行して調<br />

査している。現在、中国山西省北部で調査が実施されており、他の地域に拡大していく計画だ。こ<br />

のプロジェクトはCS活動の一環として行っている。<br />

6(Village Connection―辺境地移動体通信サービス<br />

8 Pictures of the Future 2009 年春号'前述(<br />

9 http://w1.siemens.com/responsibility/de/entwicklung/rural_center.htm<br />

36

ノキア・シーメンス・ネットワーク'Nokia Siemens Networks 10 (が辺境地域向けに開発した、低コ<br />

ストで電力効率の良い移動体通信網を構築する。住民一人一人に恩恵があるだけでなく、医療や<br />

事業分野などの分野でもサービスが活用され経済効果を生むとしている。また、投資コストが低<br />

いため小さな町でも通信ネットワークを運営でき、雇用創出につながる新たなビジネスモデルと位<br />

置づけている。2009 年 10 月に International Telecommunication Union(ITU)と提携し、パイロット・<br />

プロジェクトに着手したばかり。実施母体はITUで、現地政府から政策、行政上の支援を受ける。<br />

第 1 弾として太平洋の島でテストする。群島に点在する 30 の村落をネットワーク化することを目的<br />

としている。<br />

'2(事例に見るBOPビジネスの推進方法<br />

① 商品・事業の開発プロセス<br />

SkyHydrant はシーメンスの Water Technologies 事業部の Memcor 薄膜技術を用いた浄水フィ<br />

ルターである。以下に説明するように、社会的使命感に燃えた一人の技術者の、途上国の安全な<br />

飲料水確保という問題への個人的な取組から生まれた。本来、販売を目的として開発されたもの<br />

ではなく、シーメンスもまだ事業として捉えていない。基本的には、安全な飲料水を飲むことができ<br />

ず健康が脅かされている人々を支援するためのツールとして、緊急支援用に設置されるケースが<br />

ほとんどである。ただ、ケニアで実施中の SkyHydrant を使ったコミュニティ向け浄水システム、ウ<br />

ォーター・キオスク・プロジェクトは、上水道インフラがない地域に安全な飲料水を持続的に供給す<br />

るためのビジネスモデルとして、その運営の進捗状況を見守っている。<br />

1(開発の経緯 11<br />

SkyHydrant は、途上国での务悪な水問題の実情を目の当たりにした浄水技術製品の販売担<br />

当マネージャーであるレット・バトラー'Rhett Butler(氏が、純粋に個人的な熱意から就業時間外<br />

に開発に取り組んだものである。エンジニアである同氏は、オーストラリアの薄膜テクノロジー先<br />

端企業、メムコア'MEMCOR(に 1986 年に販売マネージャーとして入社。メムコアは 2004 年にシー<br />

10 ノキアとシーメンスの合弁通信回線事業 www.nokiasiemensnetworks.com<br />

11 シーメンス作成小冊子:Notizen Impulse – Mehr. Wert. Schaffen. Engagement hat viele Gesicher 及び広報誌<br />

Pictures of the Future2008 年秋号掲載インタビュー:“Das globale Trinkwasserproblem ist lösbar”などを参照<br />

37

メンスに買収され、現在は Siemens Water Technologies に統合されている。同氏は仕事で世界中<br />

を駆け巡る中、汚染した水を飲料水として使っている途上国の生活実態を目の当たりにして、メム<br />

コアの製品がいかに高性能であるといっても、大きさ、操作性、価格などの観点から、本当に必要<br />

としている人々に利用してもらうには条件がまったく合わないということを痛感したという。途上国<br />

向けの解決策を見つけたいという一心で、バトラー氏は 2001 年から終業後、自宅のガレージで自<br />

社製品の材料の残りを使って独自に開発に取り組んだ。メムコアの最先端産業向け浄水装置と<br />

同じ薄膜フィルターを使って、単体として投入することができるコンパクトな浄水フィルター装置の<br />

プロトタイプを完成させた。<br />

当初の SkyHydrant'当時は現在のモデルよりもっと小型だった(への反応は冷ややかだったよ<br />

うである。バトラー氏はさまざまなNGOに無料提供を申し出たが相手にされなかったとしている。<br />

SkyHydrant が実際に投入されたのは、2004 年 12 月のインドネシア沖地震による津波の被災地だ<br />

った。インドネシア、タイ南部を中心とした被災地では、水源汚染などで安全な飲料水が不足し、コ<br />

レラなどの伝染病が発生する危険にさらされていた。バトラー氏は、オーストラリアのNGOである<br />

Clean Up Australia の支援活動に、メムコアの社員として参加した 12 。同僚とボランティアの助けを<br />

借りて、数週間で SkyHydrant を 100 基以上製造したという。これをスリランカに輸送し、ここを経由<br />

してインドネシアやタイの被災地にも送った。1 基約 16kg という軽量さが、緊急事態にある被災地<br />

に迅速な支援を提供するための最善策として評価されたとしている。<br />

バトラー氏は 2005 年に一時休職し、非営利目的のベンチャー組織、スカイジュース財団<br />

'SkyJuice-Foundation( 13 をシドニーに設立した。財団の活動目的は、途上国および被災地のコミ<br />

ュニティに、持続可能かつ購入可能で現地にふさわしい浄水システムを、さまざまなパートナーと<br />

協力して提供することであり、これにより国連ミレニアム目標'MDGs(の達成に貢献することであ<br />

る。バトラー氏を代表者とする設立メンバー8 人が、財団の資金管理と社会活動を行い、世界中各<br />

地での SkyHydrant の設置を手配している。対象地は被災地だけでなく、NGOなどからの要請や<br />

提案をも とに選び 出している。運営資金は多方面から の寄付に よる。スカイ ジュースは<br />

SkyHydrant の供給母体として、シーメンスから Memcor フィルターを購入し、製造している。シーメ<br />

ンスはサプライヤーであるだけでなく、数多くの寄付提供機関のひとつとして寄付金を提供するほ<br />

か、CSR活動の一環として、スカイジュースから SkyHydrant を購入し被災地に寄付するなどで普<br />

及に努めている。<br />

スカイジュース副代表のジャン・ヒュー氏は、シーメンスからの支援について以下のようにコメン<br />

トしている。<br />

12 Australian Broadcasting Corporation TV Program Transcript http://www.abc.net.au/<br />

7.30/content/2005/s1281749.htm<br />

13 www.skyjuice.com/<br />

38

� シーメンスは、同社が事業展開する国の自然災害の被災地にケアリング・ハンズ'シーメンス<br />

のCSR活動の主体となるNGO―詳細後述(を通して支援してくれている。ケアリング・ハンズ<br />

はスカイジュースから SkyHydrant を購入し、スカイジュース財団、あるいは現地NGOや国際<br />

NGOが被災地に設置している'過去にはオマーン、メキシコ、ペルー、ミャンマー、中国、フィ<br />

リピン、オーストラリアの例があり、ベトナムとインドネシアのプロジェクトはもうすぐ完了する<br />

予定(。<br />

図表 12 SkyHydrant 供給の流れ<br />

� シーメンスの従業員は、独自に定期的に募金活動し、集まった資金を寄付してくれる。私が<br />

担当者として、スカイジュースの活動パートナーが推進する人道的なプロジェクトに、寄付金<br />

を全額供与する。シーメンスの従業員は、スカイジュース財団の存在と、我々が過去に行っ<br />

たプロジェクトや、World Water Day、被災地救援活動に注目している。彼らの自主的な寄付<br />

を資金に、スカイジュースは先ごろのパダンやスマトラ西部の被災地や、インドの学校に<br />

SkyHydrant を設置した。<br />

� シーメンスの Water Technologies (SWT)事業部は寄付金を集め、World Water Day で資金提<br />

供のスポンサーになってくれた。2008 年は東チモールで 2 ヵ所、今年はチベットと中国で設置<br />

プロジェクトを実施している。<br />

2(SkyHydrant の製品概要<br />

シーメンス<br />

Water<br />

Technologies<br />

SkyHydrant の機能・特性は下記の通り。<br />

スカイジュース<br />

� 第 1 段階の除菌と粒子除去のためのマイクロフィルター'1 万のマイクロファイバーからなる(<br />

39<br />

国際支援機関<br />

コミュニティ<br />

ケアリングハンズ<br />

'シーメンスNGO(<br />

SkyHydrant<br />

y薄膜フィルター供給 注文・購入<br />

製造<br />

ボランティア支援<br />

SkyHydrant供給の流れ<br />

設置<br />

設置援助<br />

現地人指導<br />

安全な飲料水にアクセスできない被災地・コミュニティ

と、塩素殺菌機能の組み合わせにより、塩分をほとんど含まない地下水を安全な飲料水に<br />

浄化する。ミクロサイズの多孔減圧薄膜により、原水に含まれる汚染物質やバクテリア、寄<br />

生虫、一部のウィルスなどを除去できる。<br />

� 浄水機能、薄膜のクリーニング機能も非常に簡単で、手動操作で行える。高い浄水機能を維<br />

持するためには、薄膜のクリーニングを効率的に行うことが重要で、手作業で簡単かつ迅速<br />

に行うことができるようになっている。1 回のクリーニングに約 90 秒かかり、原水の濁度など<br />

により毎日~毎週の割合で実施する。さらには、水洗いでは除去できない残滓を除去し、微<br />

生物が繁殖しないよう、簡単なケミカルクリーニングを定期的に実施する必要がある。<br />

� 消耗パーツなし。浄水工程には可動パーツは使われていない。<br />

� 有害なろ過廃物や温暖化ガスを排出しない。<br />

� コンパクトでフレキシブルなデザイン。さまざまな場所に設置できる。<br />

図表 13 SkyTower<br />

スカイタワー:1基での設置モデル 複数での設置モデル<br />

出所:スカイジュース・ホームページ<br />

バトラー氏らは技術改良を続け、2008 年には SkyHydrant Mark2 という性能を向上させたバージ<br />

ョンを完成させた。初代 Mark1 がきわめて基本的なモデルであるのに対し、新しい Mark2 は性能<br />

がかなり優れていると同時に、より頑丈で軽く、操作しやすく、安く製造できるとしている。現在は、<br />

将来的に SkyHydrant のプラットフォームとするための Mark3 の開発に取り組んでいる。スカイジュ<br />

ースはホームページで、2009 年には完全なスタンドアローン・タイプの飲料水供給システムとして<br />

さらに高性能の装置を発表するとしているが 14 、11 月時点でまだ発表されていない。<br />

② 生産・供給体制<br />

当初は Siemens Water Technologies の設備を借りてスカイジュースのメンバー、ボランティア、<br />

14 SkyJuice Foundation の電子ニュースレター:Hightlights for 2008 参照<br />

40

シーメンス社員で製造していたと思われるが、2008 年夏以降はスカイジュースがシーメンスから<br />

Memcor フィルターを購入し、自主生産するという形に切り替わった。週 200 基の生産能力がある<br />

としている 15 。2005 年 1 月にスリランカに供給してから現在までの累計設置台数は 700 台を超える。<br />

NGO等への供給価格は約 3,000 米ドル程度とみられる 16 。<br />

2009 年の設置プロジェクトはタンザニア、ウガンダ、ケニア、ナイジェリア、フィリピン、キリバティ、<br />

カンボジア、インドで行われ、NGOや現地の支援団体と共同で活動している。<br />

③ 公的機関・NGO・国際機関等との連携<br />

SkyHydrant の供給と設置は、スカイジュースの主導で主にOXFAM、ワールドヴィジョン'World<br />

Vision(、国際赤十字、国際保健機関'WHO(、ADRA 'Adventist Development and Relief<br />

Agency(、ロータリークラブ'Rotary(、オーストラリア国際援助'Australian Aid International=AAI(、<br />

ユニセフ'UNICEF(、OZ Green、Samaritan’s Purse 等と共同で行っている。また、シーメンスのC<br />

SR活動ユニットであるケアリング・ハンズ、Water Technologies 事業部の社員、現地の社員なども<br />

協力している。<br />

SkyHydrant にかかわるプロジェクトが、公的機関やNGOとどのように協力して進められている<br />

か、以下に事例を紹介する。<br />

1(セーフウォーター・キオスク・プロジェクト 17<br />

ケニアのコミュニティレベルの水質改善や環境教育を目的として、オーストラリアのニューサウ<br />

スウェールズ州北部のトゥイード・シャイア市議会は、ケニア・モニタープログラム'Tweed Shire<br />

Council- Kenya Mentoring Program 18 =TSC-KMP(を推進している。この一環で、2007 年 3 月にセ<br />

ーフウォーター・キオスク・プロジェクトがスタートした。プロジェクトの実施地には、ビクトリア湖近く<br />

のオバンボ'Obambo(とカデンジ'Kadenge(というふたつの集落が選ばれた。この地域にはほとん<br />

ど雇用がなく、農作で自給生活をする人が多い(生計費 1 日 1 ドル以下)。汚染された水源からしか<br />

飲料水を得ることができない住民に衛生的な浄水を提供するため、スカイジュースがスカイステー<br />

ションを 1 台設置した。近隣のゴナ・ダムが水源となった。<br />

15 SkyJuice Foundation の電子ニュースレター:同上<br />

16 広報誌 Pictures of the Future2008 年秋号掲載インタビュー'前掲(<br />

17 Tweed – Kenya Mentoring Program Safe Water Project: Obambo-Kadenge<br />

18 トゥイードシャイア市と NGO“Gallamoro Network”'本拠地ナイロビ(が共同で実施。2004 年に毎年 1 万米ドルの<br />

予算で 5 年間プログラムとしてスタートした。<br />

41

図表 14 ウォーターキオスクと、ダムから水を引くための風力発電装置<br />

a. プロジェクト参加団体の役割<br />

出所:スカイジュース・ホームページ Phase I: Gona Dam Safe Water Kiosk-Kenia<br />

図表 15 セーフウォーター・キオスク・プロジェクト参加団体<br />

団体名 役割<br />

TSC-KMP 推進母体<br />

Tweed Shire Council<br />

国際河川財団(International<br />

River Foundation)<br />

スカイジュース スカイステーションを提供。<br />

現地コミュニティ 個人、団体、教会など<br />

数名の市職員が無給休暇を取り、同プロジェクトにボラン<br />

ティアとして参加。装置を輸送、現地での設置を援助する。<br />

河川や水源の保護、再生を目的として、途上国と先進国の<br />

長期的関係構築を目指して専門家ネットワーク作りを行う。<br />

このプロジェクトを通して、スカイジュースが仲介役となり、事業者としてのシーメンスと、受益者<br />

としてのローカルコミュニティが結ばれている構造が浮かび上がる。<br />

42

. 実施プロセス<br />

図表 16 シーメンスとローカルコミュニティ<br />

出所:2009 年 7 月 9 日付けプレゼンテーション資料'前掲(<br />

1. WHOの国際飲料水品質管理基準などを元に、水源政策、ガイドラインの検証、政府当局と<br />

のコミュニケーションを図る。<br />

2. 現状の水源・水質、供給状況を評価する。<br />

3. 浄水システムの設計を含め水質管理計画を開発する。<br />

4. 水質管理計画をモニターし、評価する。水質管理計画には水の管理に関するノウハウの指<br />

導、現状の飲料水取得方法の評価、リスク確認、新システムの設計、新システムの稼動とメ<br />

ンテナンス、新システムによる飲料水の品質評価、運営管理、プロジェクト評価などが含まれ<br />

る。<br />

c. 投入した SkyHydrant の性能<br />

SkyHydrant は、持ち運び可能で化学薬品を使用しておらず、また 1 人に付き年間 20 ユーロセ<br />

ント以下という低価格のため、最貧国・地域への配給も可能である 。また、シーメンス製の<br />

Memcor 低圧縮膜をシステム内に配置しており、原水の汚濁度によるが一般的に一日 2 万~3 万<br />

リットルを浄水、200 人の日常需要'一人当たり 50 リットル(を満たす。さらに SMF1 フィルターを通<br />

して一時間 2,200 リットルの飲料水を村落に供給できる 。<br />

シーメンスは SkyHydrant システムに改良を重ね、軽量化された SkyHydrant Mark 2 を 2008 年<br />

に発売した。デザインにも改良を施した Mark 3 も発売する予定であり、これを大量生産する計画<br />

である。<br />

d. プロジェクト:設置予算<br />

シーメンスWater Technologies ローカルコミュニティ<br />

� 潜在市場へのコミットメント<br />

� セーフウォーターキオスクは利用者<br />

から料金を徴収して運営<br />

� 低コストで社会に貢献<br />

� MEMCORフィルター技術の利用<br />

スカイジュース<br />

43<br />

� 持続的な給水設備を簡単に<br />

運営できる<br />

� 濁りのない安全で購入可能な<br />

価格の水を、一人当たり年間<br />

0.2ユーロ以下で提供<br />

� 浄水後の水質はWHOの全最低<br />

基準地をクリア

e. コミュニティの自主運営<br />

図表 17 プロジェクトの予算<br />

出所:Tweed – Kenya Mentoring Program Safe Water Project: Obambo-Kadenge<br />

ローカルコミュニティは、プロジェクトの遂行で最初から中心となって動けるよう、住民代表 12 人<br />

で構成する運営委員会を発足。設置用地の取得、キオスクの建設、タンクの設置、風力発電用の<br />

風車や発動機の選択にも関わった。これらの活動を通して、委員会メンバーにプロジェクト成功へ<br />

の自覚が強まったようである。<br />

浄水フィルターとポンプの操作やメンテナンスの訓練を担当するチームとして、担当委員会が設<br />

けられ、スカイジュースのオペレーション・メンテナンスマニュアルを使って、メンバーが簡単な操作<br />

を習得している。<br />

収入(主に寄付金) 米ドル<br />

Tweed Shire Councilのスタッフ拠出金スキーム 1,420<br />

Mr. Martin Albrecht(International Riverfoundation) 1,500<br />

Siemens –SkyJuice Foundation 1,500<br />

Tweed市(Murwillumbah SDAChurch, Murwillumbah Central Rotary, John<br />

Tyman, Pottsville Community Group,スタッフの寄付)<br />

44<br />

3,300<br />

――徴収済み収入合計―― 7,720<br />

Tweed Shire Councilのスタッフ拠出金スキームとTweed市の拠出金<br />

(向こう6ヵ月で支払い)<br />

7,780<br />

―――――合計――――― 15,500<br />

支出<br />

SkyStation'Skyhydrant3基( 11,500<br />

スタッフの航空運賃、保険、ビザ、医療費 3,500<br />

現地経費 500<br />

―――――合計――――― 15,500

図表 18 操作を研修した現地コミュニティのオペレーター<br />

出所:スカイジュース・ホームページ<br />

Phase I: Gona Dam Safe Water Kiosk-Kenia<br />

当初はプロジェクト支援団体の寄付を受けていたが、コミュニティは後にマイクロクレジット銀行<br />

から資金を借りて自営を始めた。小額の浄水使用料を月ベースで徴収して経費をまかなうレボル<br />

ビング方式で運営している。<br />

f. 第 2 プロジェクト 19<br />

図表 19 プロジェクトの概要<br />

利用住民数 推定2,500~3,000人<br />

一人当たりのコスト 年間50セント以下<br />

設計上の使用期間 10年<br />

プロジェクトコスト(管理費、事務所費含む) 一人当たり8~10米ドル<br />

推定システムコスト 一人当たり年間20セント<br />

1リットル当たりのコスト 0.002セント<br />

フィルターのマニュアルクリーニング 週1回<br />

フィルターのバックウォッシュ 1日3回<br />

マイクロファイナンス銀行 TBC<br />

出所:スカイジュース・ホームページ<br />

Skyjuice Foundation Phase I: Gona Dam Safe water Kiosk –Kenia<br />

セーフウォーター・キオスク・プロジェクトは、2008 年 11 月に第 2 プロジェクトに着手した。設置<br />

対象となったのは、ケニア西部のアレゴ'Alego(地域である。第 1 プロジェクトと住民の生活環境は<br />

19 Safe Water Project 2, Report on Project Delivery, November 2008<br />

http://www.tweed.nsw.gov.au/Kenya/Documents/Reports/SafeWater2ProjectDeliveryReportNovember2008.pdf<br />

45

似ている。このあたりは、森林伐採により河川の水量が減り、政府やNGOが井戸を掘ったりした<br />

が塩分を含むなど飲料水には適さない。雤期に水量を確保できるティンガ・ダム'Yawo Tinga(に<br />

スカイステーションが 1 台設置された。同プロジェクトでは、スカイジュースがスカイステーションや<br />

他の資材を合わせて総額 2 万米ドル相当を寄付した。<br />

セーフウォーター・キオスク 2 号は目覚しい成果を挙げているという 20 。コミュニティは 2009 年 2<br />

月に料金徴収制度を導入し、1 所帯当たり 1 ヵ月 20 ケニアシリングと登録料 50 シリングの徴収を<br />

始め、3 月末までに 303 所帯が登録した。月契約をしない場合は、20 リットル当たり 2 ケニアシリ<br />

ングで水を提供。ただ、料金を徴収するようになって浄水の利用が減ったという。いかに料金が安<br />

いといっても今までタダだったものにお金を払うことを敬遠する人は尐なくないと見られる。収入減<br />

尐はキオスク運営にとっては大問題で、「小さな負担でプロジェクトを持続的に運営することができ、<br />

コミュニティの住民の健康も保てる」ということを住民に理解してもらうよう、運営委員会は村長や<br />

村の長老たちと協力して溜池の水が非衛生であることを理解させる努力を続けているという。<br />

2(その他のプロジェクト―Face Africa のリベリア・クリーンウォータープロジェクト<br />

'Clean Water Liberia Project(<br />

アフリカの困窮するコミュニティを支援する米NGOの Face Africa は、スカイジュースを公式パー<br />

トナーに選んでいる。Face Africa は 2009 年、リベリア農村部のコミュニティが安全な飲料水を確保<br />

できるよう、クリーンウォータープロジェクトをスタートした。既存の井戸の再整備と併せて<br />

SkyHydrant の設置を行うとしている。<br />

④ 事業展望<br />

SkyHydrantに関する知的財産権はシーメンスとスカイジュースが共同で保有している。シーメ<br />

ンス、スカイジュースともにCSR活動の延長線上で最新技術をできるだけ安く提供することを目指<br />

しており、基本的に利益追求事業としては位置づけていない。バトラー氏は、「SkyHydrant は商用<br />

製品ではない。スカイジュースはこのユニットとシステムがNGOの手に渡りやすいようにするため<br />

の仲介役を担っている」 21 と言っている。<br />

ただし、シーメンスとバトラー氏は、共通の倫理的目的にもとづく事業であれば一般ビジネスとし<br />

て実施することは考えられるとし、条件付での商品化を容認している。スカイステーションを投入し<br />

たセーフウォーター・キオスク・プロジェクトには、泥水を使用していた住民に安全な飲料水を提供<br />

することでMDGsの達成に貢献するというだけでなく、スカイステーションがインフラの整備されて<br />

20 TKMP News2009 年 5 月号 www.tweed.nxw.gov.au/kenya/News.aspx<br />

21 Water Desalination Report 3. December 2007<br />

46

いないコミュニティで持続可能な浄水供給システムとして機能するかどうかを検証する役割があ<br />

る。<br />

セーフウォーター・キオスクは、2007 年の社内コンペであるコーポレートレスポンシビリティ賞<br />

'詳細後述(を受賞した。そこでバトラー氏ら受賞者は以下のような成果をもとに、ビジネスとして<br />

の将来性があることを指摘している。<br />

達 成<br />

目 標 = ゴール<br />

図表 20 セーフウォーター・キオスクの成果<br />

出所:SiemensWorld 12/2007 www.skyjuice.com.au/documents/swarticleDE2007.pdf<br />

ビジネスの可能性があるといっても、セーフウォーター・キオスクは、NGOなどの寄付や設置援<br />

助に頼っている現状を考えれば、具体化するには相当な時間がかかるとみられる。ビジネスとし<br />

て成り立つには、ローカルコミュニティの自主的な参加が必要であり、彼らが調達できる低価格を<br />

維持でき、自主運営がうまく機能することが前提である。商業生産となれば、相応の設備投資と人<br />

件費がかかり、低価格を維持するためには相当の苦心・工夫が必要になるだろう。このようなこと<br />

から、シーメンスにとっては SkyHydrant が普及すれば Memcor 薄膜フィルターの販売が増えるの<br />

で収益にはつながるが、これは基本的にはCSRの延長線上にあり、企業イメージ向上に貢献す<br />

る活動と位置付けていると思われる。<br />

シーメンス本社CSR担当部署のブットケライト氏は、「シーメンスにとってBOPビジネスとは何<br />

か」という質問に対し、「シーメンスの事業はかなりの部分がB2Bであり、BOPはあまり重要な事<br />

業分野ではない。現状ではOSRAMの事業'オフグリッド照明システム(にしか具体的な可能性は<br />

見ていない」ときっぱりと回答している。<br />

� きれいで安全な飲料水をひとり当たり1年間50セント以下で提供できる。<br />

� 水質は最低基準値を全てクリアできる。<br />

� システムは世界中で投入が可能。潜在市場規模は200万ユニット以上。<br />

� 水の衛生に関する教育プログラムを推進できる。<br />

� 十分なコスト・ベネフィット・レシオを確保できる。<br />

� 新たなプロジェクト実施地を探す。<br />

� 潜在市場を開拓する。<br />

インフラ事業大手のシーメンスが、BOP市場にアプローチするとき、その商品が途上国のロー<br />

カルコミュニティのためのマイクロ・インフラシステムであるというのは明確である。ただ、そのシス<br />

テムがコミュニティの一人一人に利用され社会全体の生活向上につながるためには、持続可能な<br />

管理・運営が実現できるかどうかにかかっている。ケニアで行われているオフグリッド照明システ<br />

ムの実地検証も、同じ理由では根気を要する取組であると見られる。<br />

47

'3(BOPビジネス推進に係る社内体制<br />

シーメンスは、“イノベーション”がテクノロジー企業としての生命線を握ると考え、イノベーション<br />

にはトップダウンとボトムアップの双方から取り組んでいる。次の図はシーメンスグループの本体<br />

であるドイツ・シーメンス'AG(のモデルである。<br />

図表 21 シーメンス AG のトップダウン・ボトムアップのスキーム<br />

ト<br />

ッ<br />

プ<br />

ダ<br />

ウ<br />

ン<br />

出所:SiemensAG プレゼンテーション資料 2005 年 9 月 11 日<br />

① コーポレートレスポンシビリティ賞(Corporate Responsibility Award)<br />

従業員には、技術的な挑戦に取り組むだけでなく、社会問題の解決に持続的に取り組むため<br />

のプロジェクト推進を奨励している。このような取組を評価するため、コーポレートレスポンシビリテ<br />

ィ賞'Corporate Responsibility Award(が設けられた。2007 年の第 1 回の選考には、35 カ国から<br />

182 のプロジェクトが提出された。従業員のモチベーション高揚に役立っている。<br />

選定では、特にMDGs達成に企業としていかに責任を果たせるかという観点が重視される。し<br />

たがって、製品そのものではなく、それを使うことにより現地社会でどのような価値創造を実現で<br />

きるかのビジネスモデルが問われる。<br />

シーメンスAGのトップダウン・ボトムアップのスキーム<br />

イノベーションのビジョンとミッションの提示<br />

トップマネジメントの関与<br />

絶えず社内、社外のコミュニケーションをとる<br />

イノベーションの推進と管理の規則<br />

基礎研究の推進<br />

提携先や大学・研究機関との協力<br />

従業員に提案を促すインセンティブプログラム<br />

48<br />

ボ<br />

ト<br />

ム<br />

ア<br />

ッ<br />

プ

図表 22 2007 年受賞プロジェクト:セーフウォーター・キオスク<br />

受賞チーム I&S Water Technologiesオーストラリア(レット・バトラー、トニー・ハンダカス、<br />

ブルース・ビルトフトの3氏)<br />

成功要因<br />

受賞者チームは賞金'金額不明(をスカイジュースに寄付した。寄付金は、SkyHydrant をバング<br />

ラデシュに約 30 基、東チモールに 3 基設置する資金の一部に当てられた 22 。<br />

2008 年は Umeme Kwa Wote 'オスラムのオフグリッド照明サービスシステム(が受賞した。<br />

このほかにも、社内コンペが活発である。3 年に 1 度授与される環境賞は、商品、製造プロセス<br />

に関するイノベーションや、環境保護に寄与する取組に贈られる。また事業所単位での提案シス<br />

テム、発明コンペ、イノベーション・コンペもあり、全体としてイノベーションや新たな取組にやる気<br />

がでるような社風がある。<br />

'4(公的機関・NGO・国際機関等との連携<br />

シーメンスはインフラ関連業界の世界大手として現地政府や当局と長年にわたる密接な関係を<br />

構築しており、新興国・途上国での企業活動で大きな強みを持つ。<br />

シーメンスは、企業が利益を生むためには社会環境が安定し社会が繁栄することが必要であ<br />

るという信念から、世界中で社会活動に取り組み、ローカルコミュニティの一員として広く認められ<br />

るよう努力している'コーポレート・シティズンシップの促進(。そしてこれら活動を通して、シーメン<br />

スの評判が高まることを期待している。なぜなら、インフラ・ソリューションを提供する企業として、<br />

社会に根を張り、社会で高い評価を得ることは事業成功の最大の要因と捉えているからだ。この<br />

方針に沿って、現地企業がそれぞれの現地コミュニティで社会活動を行っている。<br />

22 Siemens News April 2008<br />

� 関係者全てに支援を求め、プロジェクトの全ての段階においてローカルコミュニ<br />

ティを巻き込んだ。<br />

� スカイジュース財団と協力した。<br />

� 消耗パーツ、化学材料、可動パーツを使わないローコスト・テクノロジーを採用<br />

した。<br />

� コミュニティのメンバーにフィルターとポンプの稼動やメンテナンス技術を指導<br />

し、現地人が自主管理できるようにした。<br />

� コミュニティがシステムを保有し、明確な料金体系で運営している。<br />

49

① CSR活動<br />

1(シーメンス・ケアリング・ハンズ'Siemens Caring Hands(<br />

シーメンスは事業を展開している地域の発展に貢献し、ローカルコミュニティの役に立つ義務が<br />

あるとして、寄付、スポンサーシップ、商品やノウハウの提供などさまざまな形で持続的な貢献を<br />

行っている。この活動を世界レベルでコーディネートする目的で、ケアリング・ハンズは 2005 年、N<br />

GOとして立ち上げられた。シーメンスの災害支援や社会福祉などの社会貢献活動を取りまとめ、<br />

また寄付金を管理している。<br />

支援のキーポイント<br />

� コンセプトのない社会的寄与は行わない―目的、支援するグループ、活動を通して伝えるこ<br />

と、方法、支援で何を得ようとするのかを明確にする。<br />

� 資金収集―支援効果を拡大するため、従業員からの募金額に会社として同額を加える。<br />

� 個人的な支援は行わない―会社としての社会寄与であることを明確にする。<br />

� シーメンスのイメージ向上に寄与する―人々、社会、環境に同社の技術、活動を投入する。<br />

� 持続性と長期性―社内外のイメージ効果が出るには通常、最低 1 年間かかる。<br />

� 関連組織などへの情報提供により、活動を広く知らしめる。<br />

� 支援団体・活動の基準―児童・青尐年関連、教育、外国人差別、障害者援助、エイズ、ホー<br />

ムレス、老人、災害などの支援活動を行う。<br />

� 個人的な寄付要請には応じない。個人口座への送金は行わない、など。<br />

ケアリング・ハンズは災害地への支援が必要であると確認すると、緊急救援チーム'Emergency<br />

Task Force(を発足させて迅速な対応にかかる。シーメンスが災害地にどのような支援を提供した<br />

か、2008 年の中国四川省大地震のケースを例に見てみる。<br />

50

人的支援<br />

図表 23 四川省大地震'2008 年(に対するシーメンスの支援<br />

出所:シーメンスホームページ<br />

コーポレートボランティア、社会寄与、学校・大学へのスポンサー活動、災害支援などについて<br />

は社内規定がある。コーポレートボランティアでは、従業員が勤務時間中に現地の公益団体にボ<br />

ランティアとして活動することを認めている。<br />

企業の社会責任遂行を目的として、一部の支援組織をサポートし、社会プロジェクトのスポンサ<br />

ーになり、公共目的の活動を促進する。国際的な慈善団体に協力しているが、これは長期的に存<br />

続しうるものであるかどうかという点を重視した上で行っているとしている。<br />

2(SkyHydrant に係わる支援活動 23<br />

� 東チモール<br />

2008 年の国連 World Water Day の支援の一環で集めたシーメンス Water Technologies とケアリ<br />

ング・ハンズの募金で、東チモールのグレノ村の公営孤児院とディリにある病院に SkyHydrant を<br />

設置した。シドニーの Water technologies から社員 1 人、スカイジュースから 2 人がボランティアと<br />

して現地で設置などを手伝った。スカイジュースの現地パートナーであるオーストリアの NGO、<br />

Australian Aid International (AAI)が現地での準備やプロジェクトの進行監督を引き受けた。<br />

23 スカイジュース・ホームページ:partnered projects<br />

現地社員が被災地の病院に出向き、医療機器を修理し、24 体制でオペレー<br />

ションを支援。<br />

通信会社と共同で遠隔診断システムを稼動し、現場の医師とのコミュニケー<br />

ションを可能にした。<br />

Qing Chuanに浄水フィルターを設置し、安全な飲料水の確保に貢献した。<br />

物的支援 同社の医療機器(約37万ユーロ相当)などを提供した。<br />

寄付金<br />

その他<br />

全社的な募金キャンペーンを通して従業員から総額40万ユーロが集まった。<br />

現地従業員は社員旅行の中止などにより、10万ユーロを寄付。<br />

全額を国際赤十字に寄付した。<br />

従業員が、赤十字が実施する医療施設の再建などでボランティアとして参加。<br />

また、学校へ教材を寄付。<br />

51

� インドネシア<br />

図表 24 東チモールへの支援<br />

2009 年 9 月のスマトラ沖地震で被災したパダン市の特に被害の大きかった地区に、スカイジュ<br />

ースが現地NGOの Susila Dharma、オーストラリアNGOの Surfaid、UNICEF、Arche Nova などと<br />

協力して SkyHydrant 5 基を設置した。設置資金はシーメンス Water technologies のオランダ、米国<br />

従業員、Susila Dharma、スカイジュースの家族や友人を含めたスカイジュースの協力先の寄付金<br />

による。<br />

設置場所<br />

グレノ村<br />

� インド・ニューデリー<br />

Hope community Ohphanage<br />

図表 25 インドネシアへの支援<br />

Asia Water Foundation、スカイジュース、シーメンスの従業員とその友人などが資金援助して、<br />

2009 年 4 月にニューデリーの貧困地区の 2 つの学校に設置した。浄水供給システムが持続可能<br />

なものになるよう、インドの子供たちの生活環境改善に力をいれる現地NGO、Plan India を巻き込<br />

んで管理運営が継続できるようにした。スカイジュースと Asia Water Foundation は、ニューデリー<br />

での学校プロジェクトを通して衛生教育プログラムなども実施した。<br />

52<br />

ディリ市<br />

Bairo Pite Clinic<br />

問題点 2004年に設立された孤児院で現在35人の子供 1999年に難民の治療施設として設立され、現<br />

の世話をしている。ここで使っている浄水は 在は毎日平均300人以上の市民を無料診察し、<br />

バクテリアの含有率が高く、飲料水はボトル 入院患者や家族の宿泊も受け入れている。市<br />

水を購入している(10リットルあたり1米ド の上水は汚染度が高く、ボトル水も先進国の<br />

ル)。<br />

水準には届いていない。<br />

改善点 SkyHydrantの浄水能力で安全な水をいつでも<br />

十分使用できるようになった。電気を必要と<br />

しないので、夜間に電力供給が途絶えること<br />

があっても、問題がない。<br />

Jati Bawah Buluh Kubu Anau<br />

(アガム地区)<br />

約120所帯が利用。<br />

中期的な浄水供給システムとして<br />

使用される。<br />

SkyHydrantを設置し、給水ポイントを3ヵ所設<br />

けた。現地AAIのメンバーが定期的にメンテナ<br />

ンスしている。病院はボトル水の購入が不要<br />

になり、その金額を医療にあてることができ<br />

るようになった。<br />

Padang Karambia<br />

(パリアマン地区)<br />

約170所帯と近隣の村民が利用。 143所帯の約500人と近隣の村民が利用。

� チベット・中国<br />

図表 26 インドへの支援<br />

シーメンス Water Technologies の従業員と事業部の寄付金で 2009 年 8 月にチベットの首都ラ<br />

サから 1,000km 離れた農村の学校に、9 月には中国の農村に設置した。寄付金で SkyHydrant2<br />

基、タンクスタンド、目的地までの輸送費などをカバーした。スカイジュースの現地パートナーであ<br />

る Asia Water Foundation がウォータータンクを調達し、設置要員の確保や実施上の手配を引き受<br />

けた。<br />

3(ユニセフとの提携<br />

シーメンス財団を通してユニセフの『アフリカに学校を』プログラムを支援している。内紛で特に<br />

貧困問題が深刻なアンゴラ、マラヴィ、モザンビーク、ルアンダ、ジンバブエ、南アフリカなどの学<br />

校建設、教材提供、児童教育などを支援している。この活動はこれまでケアリング・ハンズが行っ<br />

ており、これまでに従業員とシーメンスの合計寄付金額は 60 万ユーロを超える。従業員約 1,800<br />

人がこのプロジェクトに推進者として参加し、定期的に学校建設などに寄付している。<br />

)シーメンス財団<br />

Prerna Vidyalaya School NHC School<br />

生徒数425人の小学校。非衛生的な井戸水を使用<br />

していた。<br />

シーメンスは事業展開する現地社会への貢献を目的として多様な活動を展開してきたが、この<br />

取組をさらに強化し、持続可能なものにするため、2008 年 9 月に設立された。活動開始は 2009<br />

年。提携先と協力して教育・社会問題、社会・技術、芸術・文化という 3 つの分野で活動展開する。<br />

シーメンスの社会的活動'コーポレートシティズンシップ(は段階的にシーメンス財団に移管されつ<br />

つある。財団資金 3 億 9,000 万ユーロは公益目的に使われている。<br />

4(ノキア・シーメンス・ネットワークのインド人材育成プロジェクト 24<br />

通信・IT分野での生徒・大学生の育成に取り組む„Uniting Communities“プログラムを 2008 年末<br />

に立ち上げた。現地NGOの Swechla との提携によるネットワーク・トレーニング、ニューデリーの<br />

公立学校6校への通信回線提供や育成プログラム'隔週土曜日に現地社員が指導(、Amity<br />

Institute of Telecom Technology & Management (AITTM)の学生に奨学金を提供するなどの支援<br />

24 Nokia Siemens Network プレスリリース 2008 年 12 月 18 日付け:“Bridge the Gap”<br />

53<br />

生徒数575人の小学校。浄水は汚染され、衛生設備<br />

がなかった。<br />

スカイステーションと給水ポイントを設置。 スカイステーションと給水ポイントを設置。

活動を実施している。<br />

② 官民提携(PPP)の活用<br />

1(ドイツのPPPスキーム<br />

連邦経済協力開発省'BMZ(が以下の公的機関に資金を供与し、民間企業の途上国・新興国<br />

での投資プロジェクトを支援している。事業者の投資が持続性なものであることを確認するための<br />

基準'事業規模など(と、投資計画が現地社会の持続的な成長に貢献するものであるかを計る基<br />

準'投資目的など(を満たすことが前提条件となる。PPPを承認された企業には、投資額の半額<br />

'最高 20 万ユーロ(が資金援助され、2 年間現地で行政上、運営上の支援が提供される。支援期<br />

間は状況に応じて 1 年延長することができる。<br />

以下の機関が直接の支援を提供する。<br />

� ドイツ開発投資公社'Deutsche Entwicklungsfinazierungsinstitut=DEG(:ドイツ復興金融金<br />

庫'Kreditanstalt für Wiederaufbau=KfW(傘下の融資会社として、民間企業の途上国・新興<br />

国での投資を融資している。融資の対象は、開発政策、企業経営の観点から有意義であり、<br />

環境や社会に好影響を与えるプロジェクトとしている。<br />

� ドイツ技術協力公社'Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit=GTZ(:提携<br />

先と共同で、プロジェクトのコンセプトと実施措置を開発し、実施する。世界 92 ヵ国に事務所<br />

を構え、120 カ国以上で活動を展開する。<br />

� セクア'Sequa(:ドイツ商工会議所'DIHK(と手工業会議所(ZDH)が、海外事業での相互協力<br />

を目的として 1991 年に合同設立した。産業連盟や商工会議所との密接な連携を利用して、<br />

職業分野のスペシャリストの斡旋や職業訓練の分野で企業の海外事業を支援する。<br />

シーメンスは途上国のインフラ事業で長年、公的支援スキームを活用してきたが、1997 年に新<br />

しいPPPスキームが導入されてから、以前ほど利用できなくなったとしている。その理由は、同社<br />

の途上国でのプロジェクトは、現地社会の活性化に持続的に貢献するという基準を満たすが、「公<br />

的支援がなければ企業単独としては実施できない」プロジェクトであるという条件が課されている<br />

ためである。世界インフラ大手のシーメンスはこの条件をクリアするのが難しいとしている 25 。<br />

25 E+Z – Entwicklung und Zusammenarbeit Nr.4, April 2000: PPP – Interessant für die wirtschaft?, Erfahrung von<br />

Siemens<br />

54

とはいえ、シーメンスがPPPスキームを利用していないというわけではない。途上国でのプロジ<br />

ェクトでは特に技術者などの養成にこれを活用しているようである。例えば、ベトナムではGTZの<br />

協力を得て、コントロール・エンジニアリングの技術者研修センターを設立し、学生、シーメンス社<br />

員、職業学校の教師などを訓練している。現地の Viet Duc Training Centre との提携により、技術<br />

トランスファーが持続的に行われるよう確保した。同様にインドネシアでも、シーメンスの実習生、<br />

大学教授、職業学校の教師の研修を目的としたメカトロニックの研修施設の設置で、公的援助を<br />

得ている。<br />

2(Protos の商品化にみる官民提携'PPP(の活用例 26<br />

シーメンスの家電事業子会社BSHは、植物油を使った環境にやさしい調理コンロ Protos の商<br />

品化をフィリピンのレイテ島で行った。この実地テストは 2004 年、PPPプロジェクトとしてスタートし<br />

た。DEGが、投資コストの約 3 分の 1 を供与した。GTZも、長年のネットワーク基盤を使って現地<br />

で実務上のサポートを提供した。<br />

プロジェクトの実施地としてこの島が選ばれたのは、植物油の研究が盛んなレイテ国立大学の<br />

協力を得られることと、農業が盛んで、都市部と農村部の両方を備え Protos の実地テストにとって<br />

理想的な環境であることによる。また、ココナツ油を製造する団体は多数あり、燃料の調達に事欠<br />

かないという好条件である。<br />

プロジェクトの内容<br />

� 約 1,000 の家庭に 1 台ずつ Protos を供給し、実用テストを行った。<br />

� 現地生産を委託する複数の中小工場を確定した。<br />

� 販売担当者を研修・育成した。<br />

� Protos 用植物油の製造と販売を行う農業協同組合を指導・研修した。<br />

このプロジェクトは、空気を汚染しない調理コンロを低価格で提供するという本来の目的を達成<br />