Protokoll 2. Runder Tisch - Rur

Protokoll 2. Runder Tisch - Rur

Protokoll 2. Runder Tisch - Rur

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Moderation:<br />

Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie „Runde <strong>Tisch</strong>e“<br />

<strong>Protokoll</strong> zum Runden <strong>Tisch</strong>, <strong>2.</strong> Durchgang<br />

Planungseinheit RUR_1000 „Obere <strong>Rur</strong>“<br />

am 10.04.2008 um 9:00 in der Stadtverwaltung Schleiden<br />

Herr Wergen BR Köln, GS <strong>Rur</strong><br />

Vorträge:<br />

Herr Wergen<br />

Herr Kalinka<br />

Frau Olesch<br />

Herr Pütz<br />

<strong>Protokoll</strong>:<br />

BR Köln, GS <strong>Rur</strong><br />

BR Köln, Dezernat 54<br />

BR Köln, Dezernat 54<br />

BR Köln, GS <strong>Rur</strong><br />

Frau Schumann/ Frau Läbisch Hydrotec<br />

Teilnehmer siehe Teilnehmerliste, Verteiler: per E-Mail an alle Teilnehmer<br />

Dokumente zum Termin:<br />

[1] Vortrag <strong>Runder</strong> <strong>Tisch</strong> <strong>2.</strong> Durchgang, BR Köln<br />

[2] Tabelle Kausalanalyse Biologie-Chemie<br />

[3] Tabelle Maßnahmevorschläge<br />

Top 1: Begrüßung und Einführung<br />

Zu Beginn begrüßt Herr Kirfel im Namen des Bürgermeisters der Stadt Schleiden die Anwesenden.<br />

Herr Wergen bedankt sich für die Möglichkeit im Rathaus der Stadt tagen zu können, begrüßt die<br />

Teilnehmer und führt in das Thema „<strong>2.</strong> Durchgang Runde <strong>Tisch</strong>e“ ein.<br />

Top 2: Genehmigung der Tagesordnung und des <strong>Protokoll</strong>s des 1. Runden <strong>Tisch</strong>es<br />

Herr Wergen stellt die Tagesordnung vor [1, Seite 2]. Dazu gibt es keine Änderungswünsche.<br />

Er verweist auf das <strong>Protokoll</strong> des 1. Durchgangs <strong>Runder</strong> <strong>Tisch</strong> vom 7.<strong>2.</strong>2008, das auf der Internetseite<br />

der <strong>Rur</strong> veröffentlicht wurde. Folgende Korrekturen werden auf Hinweis im <strong>Protokoll</strong> geändert: im<br />

TOP 3.3 4. Absatz wird „Nitrit“ durch „Nitrat“ ersetzt. Im 7. Absatz sind „privatrechtliche Kooperationen“<br />

und nicht „öffentlich-rechtliche Kooperationen“ gemeint. Das <strong>Protokoll</strong> wurde mit den genannten<br />

Änderungen akzeptiert.<br />

Top 3: Aktueller Stand der Arbeiten<br />

Top 3.1: Arbeitsgespräche<br />

Im 1. Durchgang der Runden <strong>Tisch</strong>e wurden Arbeitsgespräche vereinbart. Herr Wergen nennt die<br />

bereits durchgeführten Gespräche der Geschäftsstelle <strong>Rur</strong> [1, Seite 4]. In der Planung sind noch<br />

Termine mit der Forstwirtschaft, eventuell mit dem Naturschutz und zur Indeverlegung. Bei Bedarf<br />

können weitere Arbeitsgespräche mit der Geschäftsstelle vereinbart werden.<br />

Gemeinsame Arbeitsgespräche der drei Geschäftsstellen <strong>Rur</strong>, Sieg und Erft zu den Themen Landwirtschaft<br />

(bei Bedarf), Fische, Denkmalschutz und mit dem Verband der chemischen Industrie stehen<br />

noch aus und sind für den Zeitraum Ende April bis Mitte Mai geplant.<br />

Stand 1.7.2008 Seite 1

Top 3.2: Neue Dokumente<br />

Herr Wergen weist auf aktuelle, landesweite Dokumente hin, die zwischenzeitlich aktualisiert wurden<br />

(Handlungsanleitung, Leitlinien, Begleitdokumente, Maßnahmenkatalog). Diese sind unter der Flussgebietsseite<br />

des Landes www.flussgebiete.nrw.de oder direkt auf der <strong>Rur</strong>-Seite www.rur.nrw.de unter<br />

Runde <strong>Tisch</strong>e <strong>2.</strong> Durchgang/Allgemeine Dokumente abrufbar.<br />

Das Begleitdokument Förderfibel enthält eine Zusammenstellung der Fördermöglichkeiten und Förderinstrumente<br />

auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene.<br />

Eine wesentliche Änderung hat der Maßnahmenkatalog erfahren, der bundesweit abgestimmt wurde<br />

(Maßnahmenkatalog der LAWA, Vers. <strong>2.</strong>0 vom 29.0<strong>2.</strong>2008). Dieser ist die Grundlage der Maßnahmenplanung<br />

der WRRL.<br />

Der Katalog sieht für NRW neben den 62 Umsetzungsmaßnahmen, die den verschiedenen Belastungsbereichen<br />

(Punktquellen, Diffuse Quellen, hydromorphologische und sonstige Belastungen,<br />

Wasserentnahmen) zugeordnet sind, 8 konzeptionelle Maßnahmen vor. Die konzeptionellen Maßnahmen<br />

sind mit allen anderen Maßnahmentypen kombinierbar.<br />

Top 3.3: Sonstige fachliche Arbeiten zur Planungseinheit<br />

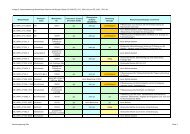

Die Ergebnisse des Monitorings Fische liegen für die Planungseinheit vor und sind in der aktuellen<br />

Bewertung der Wasserkörper enthalten (Kausalanalyse Biologie und Chemie [2]).<br />

Von der Bezirksregierung wurden auf der Grundlage der Ergebnisse Maßnahmenvorschläge erarbeitet.<br />

Zu TOP 3 gibt es keine Fragen oder Anmerkungen.<br />

Top 4: Vorschlag und Diskussion von Maßnahmen<br />

Top 4.1: Maßnahmen Punktuelle Belastung<br />

Herr Kalinka erläutert den Maßnahmenbereich der Punktquellen für Oberflächengewässer. Dieser<br />

beinhaltet Maßnahmen zu Kläranlagen und Kanalnetz (Fremdwasserbeseitigung), zu Entwässerungsanlagen<br />

für Misch- und Regenwasser, zu stofflichen Belastungen aus Industrie/Gewerbe und<br />

Bergbau und sonstigen Punktquellen sowie Wärmebelastung. Anhand von Fotos [1] stellt er einige<br />

Maßnahmen vor.<br />

Im Einzugsgebiet der <strong>Rur</strong> kommt den Maßnahmen zur Reduzierung der P- und N-Frachten eine große<br />

Bedeutung zu.<br />

In der Tabelle Maßnahmenvorschläge [3] sind die Maßnahmen zusammengestellt. Sie enthalten<br />

Maßnahmen, die sich aus der Kausalanalyse aufgrund von Defiziten ergeben, Maßnahmen die sich<br />

aus der Umsetzung der Mindestanforderungen ergeben (im Titel mit „Z“ gekennzeichnet) und Maßnahmen<br />

zur Vorsorgesicherung für die Trinkwassergewinnung (mit „TW“ gekennzeichnet).<br />

Es sind noch nicht alle eingetragenen Maßnahmen verifiziert. Die Maßnahmen aus den Abwasserbeseitigungskonzepten<br />

(ABK) sind teilweise noch nicht eingetragen, einiges wurde vorgemerkt, aber<br />

noch nicht konkret benannt.<br />

Fragen zu Top 4.1 wurden wie folgt beantwortet:<br />

Herr Laschet von der Gemeinde Simmerath fragt, warum Fremdwasser ein Problem der WRRL ist, da<br />

die Ergebnisse keinen großen Handlungsbedarf zeigen. Er stellt fest, dass die Gemeinde Simmerath<br />

nur den Maßnahmen zustimmen wird, die im ABK enthalten sind. Darüber hinausgehende Maßnahmen<br />

seien nicht finanzierbar. Die Gemeinde hat in den letzten Jahren bereits hohe Summen investiert.<br />

Es stehen weitere Sanierungen an, jedoch nicht mehr in diesem Umfang.<br />

Die Maßnahme „Umsetzung Mindestanforderung Trennerlass“ sollte in „Prüfung Trennerlass“ umformuliert<br />

werden. In diesem Sinne befürworten auch Herr Kaven (UWB Stadt Euskirchen) und Herr<br />

Drießen (UWB Kreis Aachen) die Maßnahmenvorschläge anhand der Kausalanalyse zu erstellen.<br />

Die Maßnahme „Vorschriften sind einzuhalten“ kann nur „Überprüfung nach den Vorschriften“ bedeuten.<br />

Die Maßnahme „Bau eines Beckens nach Trennerlass“ sollte ersetzt werden durch die Formulierung<br />

„Überprüfung des Trennerlass und gegebenenfalls Anpassung“.<br />

Stand 1.7.2008 Seite 2

Herr Kalinka stellte dar, dass die Funktionssicherheit der Abwasserbeseitigung in der Planungseinheit<br />

Obere <strong>Rur</strong> durch die hohen Fremdwassermengen gefährdet ist. Der Wirkungsgrad von Kläranlagen<br />

verschlechtert sich teilweise enorm, sodass die Mindestanforderungen von KA nicht eingehalten werden<br />

können. Er betont noch einmal, dass nicht nur die Maßnahmen aufgrund von Defiziten, sondern<br />

auch die aus den Mindestanforderungen in das Maßnahmenprogramm mit aufgenommen werden<br />

müssen.<br />

Herr Kalinka weist zudem daraufhin, dass die Defizite gegenüber dem Ergebnisstand zum 1. Runden<br />

<strong>Tisch</strong> durch die Fischergebnisse gestiegen sind. Der neue Maßnahmenkatalog unterscheidet nicht<br />

mehr zwischen den grundlegenden Maßnahmen und den ergänzenden Maßnahmen. Um den Unterschied<br />

kenntlich zu machen, werden die Kürzel „Z“ und „TW“ in den Maßnahmentitel gewählt.<br />

Zur Formulierung der Maßnahme zum Trennerlass antwortet Herr Kalinka, dass dieser Erlass eine<br />

Prüfanwendung ist. Die Konkretisierung von Anforderungen aufgrund von Gefährdungspotentialen im<br />

Trinkwassereinzugsgebiet steht noch aus und wird berücksichtigt werden müssen.<br />

Zu den bisher eingetragenen Maßnahmen ergänzt Herr Kalinka, dass das Maßnahmenpaket der<br />

Kommunen aus den ABK bisher noch nicht in den Wasserkörpersteckbriefen eingepflegt ist. Dies<br />

wird Ende Mai/Anfang Juni erfolgen. Bisher gibt es teilweise „Vormerker“ für diese Einträge.<br />

Herr Wergen macht deutlich, dass nach den Vorgaben des Ministeriums auch die grundlegenden<br />

Maßnahmen aus den Mindestanforderungen mit aufgenommen werden sollen. Daher sind alle Maßnahmen<br />

in dieser Runde zu besprechen. Das Ziel des Ministeriums ist, alle Kosten die insgesamt für<br />

wasserwirtschaftliche Maßnahmen anstehen gegenüber der EU darstellen zu können.<br />

Frau Friede (UWB Kreis Düren) bemängelt die fehlenden Erläuterungen (Legende) zur Tabelle Maßnahmenvorschläge.<br />

Herr Jörrens (Wasserverband Eifel-<strong>Rur</strong>) schlägt eine zusätzliche Spalte in der<br />

Tabelle vor, um die Maßnahmen „aus Kausalanalyse“ oder „aus Mindestanforderungen“ zu unterscheiden.<br />

Herr Drießen schlägt vor, nur die Maßnahmen mit in die Tabelle aufzunehmen, die konkret bekannt<br />

und deren Erfordernis überprüft wurde. Weitere mögliche Maßnahmen zur Einhaltung der Mindestanforderungen<br />

sollten als Maßnahme „Überprüfung ....“ genannt werden. Die jetzige Formulierung ist<br />

für ihn missverständlich.<br />

Top 4.2: Maßnahmen Hydromorphologie<br />

Frau Olesch stellt die Maßnahmen Hydromorphologie vor, die aufgrund der Bewertung der biologischen<br />

Qualitätskomponenten Makrozoobenthos (Allgemeine Degradation), Makrophyten und Fischfauna<br />

für die Wasserkörper ausgewählt werden.<br />

Für die Planungseinheit Obere <strong>Rur</strong> sind alle Bewertungen abgeschlossen. Die Ergebnisse der Fischfauna<br />

ergaben für 10 Wasserkörper eine Verschlechterung der Gesamtbewertung Biologie. Für die<br />

anderen biol. Komponenten liegen bis auf einen Wasserkörper mit einer Messstelle unterhalb der<br />

Staumauer keine Defizite vor, sodass sich die hydromorphologischen Maßnahmen der Oberen <strong>Rur</strong><br />

auf die Defizite der Fischfauna beziehen. Die Defizite weisen auf Probleme in der Gewässerstruktur<br />

und auf fehlende Durchgängigkeit hin. Frau Olesch stellt die Messstellen des Fischmonitorings anhand<br />

einer Übersichtskarte vor.<br />

Im Bereich Hydromorphologie gibt es keine grundlegenden Anforderungen. Die Maßnahmenvorschläge<br />

zur Morphologie werden aufgrund von Kenntnissen der Örtlichkeit festgelegt. Maßnahmenvorschläge<br />

zu Querbauwerken beruhen momentan auf den Querbauwerksdaten der Landesdatenbank<br />

QUIS. Diese sind nicht immer aktuell, daher sind die Kenntnisse der Teilnehmer gefragt.<br />

Es stehen im Bereich Hydromorphologie neben den 3 Maßnahmentypen (Durchgängigkeit, Morphologie<br />

und sonstige) auch die konzeptionellen Maßnahmen zur Verfügung. Diese Typen erläutert Frau<br />

Olesch an verschiedenen Beispielen.<br />

Herr Gerhards (ULB Kreis Düren) weist darauf hin, dass im Landschaftsplan Pflege- und Entwicklungskonzepte<br />

enthalten sind. Daraus sollten Maßnahmen ergänzt werden. Auch sollten Maßnahmen<br />

zur Wiederherstellung natürlicher hydrologischer und chemischer Verhältnisse im Bereich von Talsperren<br />

zumindest angesprochen werden, da hier das Gewässer-Ökosystem stark verändert ist.<br />

Herr Gerhards erläutert den möglichen kausalen Zusammenhang zwischen den Nährstoffbelastungen<br />

und der schlechten Fischfauna in der <strong>Rur</strong>. Aufgrund der Verbesserung der Gewässerqualität unterhalb<br />

des Staubeckens Heimbach sind die Wasserpflanzenbestände zurückgegangen. Hohe Nähr-<br />

Stand 1.7.2008 Seite 3

stoffeinträge aus der landwirtschaftlichen Düngung können daher nicht abgebaut werden. Dies führt<br />

zu einem starken Algenwuchs. Die Äsche laicht im Mai. Genau dann sterben die Algen ab und<br />

verstopfen das<br />

Hohlraumsystem des Gewässerbodens (Interstitial). Dies verschlechtert die Laichbedingungen der<br />

Fische beträchtlich. Diese temporären hohen Nährstoffbelastungen werden nicht im Monitoring erfasst.<br />

Weitere Untersuchungen sollten diesen Aspekt berücksichtigen.<br />

Es wird angemerkt, dass bei der Benennung von konkreten Maßnahmen, wie das Beseitigen von<br />

Querbauwerken oder Maßnahmen an aufgelassenen Teichanlagen, eine Absprache mit dem Naturschutz<br />

unbedingt erforderlich ist, da auch an diesen Stellen ein wertvolles Ökosystem bestehen kann.<br />

Herr Hesse von der Landwirtschaftskammer NRW befürchtet, dass in der Diskussion die Landwirtschaft<br />

als genereller Verursacher der Nährstoffbelastung der Gewässer dargestellt wird. Er betont,<br />

dass durch die Anwendung der Düngemittelverordnung die Gewässerbeeinträchtigung minimiert wurde<br />

und durch Fremdwasser und Kläranlagen Nährstoffeinträge stattfinden. Er weist auf den Lauf der<br />

<strong>Rur</strong> in den Niederlanden hin, der als artenreicher Fluss beschrieben wurde, und wo auch eine hohe<br />

landwirtschaftliche Nutzung vorliegt. Er betont, dass eine landwirtschaftliche Umlandnutzung nicht als<br />

generelle Belastungsursache für eine Nährstoffbelastung herangezogen werden kann.“<br />

Herr Gerhards befürwortet eine Untersuchung zu der genannten Problematik und stellt klar, dass der<br />

Eintrag von Düngemitteln eine mögliche Ursache sein kann.<br />

Auf die Frage von Frau Wiebusch (BR Köln, Obere Fischereibehörde) nach den Möglichkeiten und<br />

dem Interesse der Landwirtschaft für Uferrandstreifen antwortet Herr Hesse, dass Möglichkeiten bestehen,<br />

wenn diese in einen Betrieb passen.<br />

Herr Jansen von der Kreisbauernschaft Aachen weist auch daraufhin, dass durch Rahmenvereinbarungen<br />

zwischen MUNLV und der Landwirtschaft Erfolge erzielt wurden: die Einträge aus der Landwirtschaft<br />

sind minimiert, die Gewässerqualität ist verbessert.<br />

Auf die Frage nach Maßnahmenplanungen bei Gewässern ohne Fischbewertung stellt Frau Olesch<br />

fest, dass im Bereich Hydromorphologie für jetzt „gute“ Gewässer keine Maßnahmenvorschläge aufgenommen<br />

werden, auch im Hinblick darauf, dass im Bereich der Oberen <strong>Rur</strong> viele Gewässern durch<br />

die Fischergebnisse schlecht bewertet wurden. Im nächsten Monitoringzyklus werden weitere Gewässer<br />

auf die Fische beprobt und die Maßnahmenplanung fortgeschrieben.<br />

Herr Miseré von der Biologischen Station Aachen bezweifelt den „guten Zustand“ des Schwarzbachs.<br />

Es ist auch ohne Fischergebnisse offensichtlich, dass dieser bezüglich Fischfauna in einem schlechten<br />

Zustand ist.<br />

Herr Wergen fügt an, dass bekannte und durch das Monitoring nicht erfasste Defizite auch berücksichtigt<br />

werden können.<br />

Top 4.3: Maßnahmen aufgrund diffuser Belastungen<br />

Herr Pütz erläutet die verschiedenen Quellen diffuser Belastung [1, Seite 32]. Diese sind oft durch<br />

das Monitoring nicht direkt nachweisbar. Bei belasteten Gewässern ohne Punktquellen sind diffuse<br />

Belastungen besser zu erkennen. Für unbekannte diffuse Belastungen werden konzeptionelle Maßnahmen<br />

wie z. B. „Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen“ vorgeschlagen.<br />

Frau Olesch erläutert die Änderung der Bewertung des Reifferscheider Bachs von „mäßig“ nach „gut“.<br />

Zum 1. Durchgang des Runden <strong>Tisch</strong>es wurde das Gewässer wegen hoher Bariumwerte nur „mäßig“<br />

eingestuft. Weitere Untersuchungen des LANUV stellten im Oberlauf eine geogene Grundbelastung<br />

Barium fest, die jedoch nicht den guten biologischen Zustand beeinträchtigt. Die Herkunft aus Gewerbebetrieben<br />

wurde ausgeschlossen und bei der Überprüfung der Daten wurde ein Übertragungsfehler<br />

in den ersten Auswertungen festgestellt.<br />

Die Ursachen für die Defizite der Fischfauna am Tiefenbach sind nicht bekannt [2]. Mögliche Belastungen<br />

könnten Einträge durch Erosion von landwirtschaftlichen Flächen sein. Um dies zu untersuchen,<br />

wird hier eine konzeptionelle Maßnahme vorgeschlagen.<br />

Herr Hesse weist darauf hin, dass Erosion auch außerhalb der Landwirtschaft vorkommt und auch<br />

durch das Zulassen der Eigendynamik von Gewässern entsteht. Es ist im Interesse der Landwirte,<br />

Erosion zu verhindern.<br />

Stand 1.7.2008 Seite 4

Herr Wergen macht deutlich, dass die von Herrn Hesse genannte Erosion als Folge der eigendynamischen<br />

Entwicklung von Gewässern in ihrer Wirkung und in ihrem Umfang nicht gleichbedeutend ist<br />

mit der flächigen Erosion von landwirtschaftlichen Flächen.<br />

Top 4.4: Diskussion der Maßnahmenvorschläge<br />

Herr Pütz erläutert die Tabelle der Maßnahmenvorschläge [3]. Sie enthält für die einzelnen Wasserkörper,<br />

die nach Wasserkörpergruppen geordnet sind, Maßnahmenvorschläge, die von der Bezirksregierung<br />

bereits in die Wasserkörpersteckbriefe eingetragen wurden.<br />

Jeder Maßnahme ist ein Maßnahmendetailtyp mit entsprechendem Code aus dem Maßnahmenkatalog<br />

zugeordnet. Der Text in der Spalte „Detailtyp“ ist vorgegeben. Titel und die Beschreibung sind<br />

freie Texte.<br />

Ist in der Spalte „Referenzierte Maßnahme“ zu einem WK eine Wasserkörpernummer mit Maßnahmentitel<br />

aufgeführt, so ist das eine Maßnahme, die in einem anderen WK eingetragen ist, aber auch<br />

auf diesen WK wirkt.<br />

Die einzelnen Maßnahmenvorschläge der Tabelle [3] werden diskutiert. Es werden Einträge ergänzt,<br />

gestrichen oder auch verändert. Alle Änderungen gegenüber der Tabelle zum Termin werden gekennzeichnet.<br />

Eine zusätzliche Spalte erläutert die Gründe für Änderungen.<br />

Folgende allgemeine Fragen und Anmerkungen wurden gemacht:<br />

Maßnahmen Kläranlagen<br />

Maßnahmen zur Reduzierung von Fremdwasser werden in der Maßnahmentabelle im Titel einer Kläranlage<br />

zugeordnet. Es ist hier nicht eine Maßnahme an der Kläranlage, sondern die Maßnahme im<br />

Kanalnetz im Einzugsgebiet der Kläranlage gemeint. Herr Kalinka führt aus, dass große Fremdwasserzuläufe<br />

dazu führen können, dass die Mindestanforderungen an Kläranlagen nicht eingehalten<br />

werden können, auch wenn die Reinigungsleistung der KA sehr hoch ist (Beispiel KA Marmagen). Ist<br />

die Maßnahme aufgrund der Kausalanalyse erforderlich, so wird die Maßnahme nicht mit „Z“ gekennzeichnet.<br />

Maßnahmen Misch- und Trennsystem<br />

Die Bezeichnung „Umsetzung der Mindestanforderungen gem. Trennerlass ....“ sollte an allen Stellen<br />

in „Überprüfung ...“ geändert werden (Herr Drießen).<br />

Zu den Maßnahmenbeschreibungen erläutert Herr Kalinka, dass die Maßnahmen, die in den ABK<br />

genannt sind, konkrete und geprüfte Maßnahmen sind, die als solche in die Maßnahmentabelle aufgenommen<br />

werden können. Für die mit „TW“ gekennzeichneten Vorschläge erfolgt vor der Umsetzung<br />

immer erst die Prüfung.<br />

In der Maßnahmentabelle sollte nach Herrn Laschet auch der Kostenträger genannt werden. So sollte<br />

für die Maßnahmen aus Anforderungen des Trinkwasserschutzes „TW“-Maßnahme auch der Wasserversorger<br />

mit genannt werden. Diese grundsätzliche Frage wird ans Ministerium weitergegeben<br />

(Herr Wergen).<br />

Herr Kirch (envor/WAG) hält dem Einwand des Herrn Laschet entgegen, dass es nicht Aufgabe der<br />

EU-WRRL ist, Kostenträger (z.B. Wasserversorger) für z.T. gesetzlich geforderte Maßnahmen zu<br />

nennen.<br />

Maßnahmen Morphologie<br />

Maßnahmen im Bereich Hydromorphologie wurden von Frau Olesch nach folgenden Kriterien ausgewählt:<br />

Für Gewässer mit starken Restriktionen durch Nutzungen am Gewässer (beispielsweise Ortslagen)<br />

wurden „Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des<br />

vorhandenen Profils“ und „Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)“,<br />

die sich auf den nahen Uferbereich beziehen, gewählt.<br />

Für Gewässer mit Entwicklungsmöglichkeiten und starken strukturellen Problemen wurden auch<br />

Maßnahmen zur Habitatverbesserung innerhalb der Aue gewählt, wie zum Beispiel an der Kall.<br />

Stand 1.7.2008 Seite 5

Die Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt später. Die Machbarkeit wird in jedem Fall geprüft, auch<br />

wird eine Maßnahme nicht über die gesamte Gewässerlänge erfolgen, sondern es werden die geeigneten<br />

Bereiche ausgewählt (Trittsteine, Strahlwirkung von Maßnahmen) (Frau Olesch).<br />

Vom Naturschutzverband BUND (Frau Schmitz) wurden für Gewässer Maßnahmenvorschläge vor<br />

allem im Bereich Morphologie zusammengestellt, die in den vorliegenden Maßnahmenvorschlägen<br />

noch nicht enthalten sind. Sie werden ergänzt, sofern sie durch die Kausalanalyse begründet sind.<br />

Maßnahmen Querbauwerke<br />

Auf die Frage von Herrn Miseré bezüglich Maßnahmen an Querbauwerken in kleineren Gewässern<br />

wird festgestellt, dass nicht nur an den betrachteten Wasserkörpern (Einzugsgebiet größer 10 km²)<br />

Maßnahmen genannt werden können, sondern dass auch Maßnahmen in kleineren Gewässern unter<br />

10 km² berücksichtigt werden, wenn Sie Einfluss auf das mind. 10 km² große Hauptgewässer haben.<br />

Herr Gerhards stellt dar, dass der Naturschutz in FFH-Gebieten auch gegensätzliche Ziele zur WRRL<br />

haben kann. Beispielsweise kann sich ein Wehrabriss negativ auf vorhandene schützenswerte Arten<br />

auswirken. Er weist daraufhin, dass für Maßnahmen speziell in FFH-Gebieten grundsätzlich ein naturschutzfachlicher<br />

bzw. -rechtlicher Abstimmungsbedarf besteht.<br />

Frau Olesch erläutert, dass die FFH-Richtlinie wie auch andere Richtlinien in der WRRL mitberücksichtigt<br />

werden. Nach der EU-Fischgewässerrichtlinie ist die Obere <strong>Rur</strong> als Salmonidenlaichgewässer<br />

ausgewiesen. Der Katalog der Maßnahmen für diese Gewässer ist vorhanden.<br />

Herr Schmülling von der Gemeinde Hellenthal möchte Zugang zu den Informationen der Querbauwerke-Datenbank<br />

QUIS. Diese ist zurzeit nicht öffentlich zugänglich.<br />

In der Beschreibung von Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit sollen die konkreten<br />

Querbauwerksnummern nur als Beispiele für Wanderhindernisse benannt werden. Die Formulierung<br />

„Beseitigung hoher Absturz 19475“ soll beispielsweise in „Hohe Abstürze z.B.19475“ geändert werden.<br />

Die Formulierung „Beseitigung Querbauwerke“ soll durch „Querbauwerke vorhanden“ ersetzt<br />

werden.<br />

Maßnahmen an Talsperren<br />

Herr Tiepelt, Kreisfischereiberater des Kreises Aachen, vermisst Maßnahmen zu Talsperren und fragt<br />

nach den Konzepten zur Talsperre. Für alle Talsperren werden Maßnahmen zur Verbesserung der<br />

Habitatqualität gewünscht. Auch sollte an jeder Talsperre die Machbarkeit von Maßnahmen zur<br />

Durchgängigkeit untersucht werden.<br />

Herr Baumgart (BR Köln) bezweifelt sehr die Machbarkeit von Fischaufstiegsanlagen oder Fischaufzügen.<br />

Durch die Höhe der Sperrbauwerke und die starken Wasserspiegelschwankungen im Oberwasser<br />

seien diese schwierig, bei hohen Talsperren mit stark schwankenden Wasserspiegeln nicht<br />

zu realisieren. An der Stauanlage Obermaubach konnten Maßnahmen zur Durchgängigkeit durchgeführt<br />

werden, da diese Anlage nur 6 m hoch ist und geringe Oberwasserschwankungen aufweist.<br />

Die Herstellung der Durchgängigkeit der Kall- und Dreilägerbachtalsperre sind aus sich der WAG<br />

schon aus morphologischen Gründen – enge und steile Täler – nicht durchführbar (Kirch, enwor/WAG).<br />

Zur Verbesserung der Habitatqualität an Talsperren führte Herr Baumgart aus, dass derartige Maßnahmen<br />

nur möglich sind, wenn diese mit der Nutzung und dem Betrieb der Talsperre vereinbar sind.<br />

Weitere Probleme bei Talsperren stellen die Wassertemperatur und der pH-Wert des Tiefenablasses<br />

dar. Die Abgabe von wärmerem Oberflächenwasser würde das Auftreten von weiteren Fischarten in<br />

der <strong>Rur</strong> unterhalb der Stauanlage Obermaubach bedeuten (Herr Gerhards). Herr Baumgart führte<br />

aus, dass aus der <strong>Rur</strong>talsperre und Urfttalsperre nur Wasser aus der Tiefe, kein Oberflächenwasser,<br />

abgeführt werden könne. Ferner unterliegt der Betrieb dieser Talsperren einem Betriebsplan, der den<br />

Nutzungen der Talsperren (u.a. Hochwasserschutz) Rechnung trägt und eine andere Betriebsweise<br />

nicht zulässt. Außerdem ist die Wasserabgabe an der Stauanlage Obermaubach mit 5 m³/s außerordentlich<br />

hoch, hier wären große Beimischungen wärmeren Wassers notwendig, um die angesprochene<br />

Temperaturaufhöhung um 3 ° C in der <strong>Rur</strong> zu erreichen. Änderungen zu flexiblen Entnahmen wären<br />

technisch schwierig und mit extrem hohen Investitionskosten verbunden (Herr Baumgart).<br />

An Dreilägerbach- und Kalltalsperre spielt die Wassertemperatur des Tiefenwassers (Kall 50 l/s, Dreilägerbach<br />

15 l/s) aufgrund der größeren Beimengung aus den Kläranlagen Roetgen und Simmerath<br />

keine Rolle (Herr Kirch).<br />

Stand 1.7.2008 Seite 6

Für die Talsperren Kall und Perlenbach wurde die Prüfung der Durchgängigkeit erbeten.<br />

Herr Jörrens weist auf eine Arbeitsgruppe im Land hin, die Talsperren bewertet. Wenn der<br />

Trophiegrad mesotroph ist, dann werden sie als gut eingestuft.<br />

Anmerkungen zu bestimmten Maßnahmen und Maßnahmenergänzung<br />

Gillesbach:<br />

� Maßnahmenvorschläge von Frau Schmitz (BUND) werden übernommen, die Kausalität Fische<br />

ist vorhanden.<br />

� Maßnahme KA Marmagen, Fremdwasserreduzierung Einzugsgebiet KA Marmagen: Herr Drießen<br />

möchte hier eine „Z“-Maßnahme und bezweifelt die Kausalität. Aufgrund der Fischergebnisse<br />

hat sich die Bewertung des WK Gillesbach gegenüber der Bewertung am 1. RT von „gut“<br />

nach „schlecht“ geändert.<br />

Kallbach:<br />

� Die Maßnahmen Morphologie beziehen sich auf das vorhandene Profil und den nahen Uferbereich<br />

ohne zusätzlichen Flächenbedarf. Die Machbarkeit wird bei der Konkretisierung geprüft.<br />

Urft:<br />

� Die Urft ist zwischen Kall und Gemünd aus Gründen der Entwässerung tiefergelegt (Herr Gerhards)<br />

Frage ist, ob hier der Rückbau möglich ist.<br />

� Maßnahme „KA Gemünd und Kall“, Fremdwasserbeseitigung Netz KA Kall und KA Gemünd,<br />

hier ist sind Maßnahmen im Netz und nicht an der Kläranlage gemeint (Herr Kalinka)<br />

� Die Maßnahme „Urft_Dynamik“, Förderung Eigendynamik setzt Flächen voraus (Herr Hesse),<br />

Es wird geprüft, wo die Maßnahme im Gewässer realisiert werden kann.<br />

Olef:<br />

� Die Klärung der Maßnahme „KA Schleiden“, Verbesserung N-Wirkungsgrad KA Schleiden (>75<br />

%) ist noch zwischen dem Wasserverband Eifel <strong>Rur</strong> und der Bezirksregierung zu klären. Der<br />

WVER möchte diese Maßnahme streichen (Herr Hoppmann, WVER).<br />

� Zur Maßnahme „TS Oberhausen und Gemünd“, Umsetzung der Mindestanforderungen gem.<br />

Trennerlass Netz Oberhausen und Gemünd erklärt Herr Kirfel von der Stadt Schleiden, dass<br />

Oberhausen im Mischsystem entwässert und es hier kein Trennsystem außer einem Regenwasserkanal<br />

gibt. Die Maßnahme wird von der BR geprüft.<br />

� Die Maßnahme „Olef_QBW“, mehrere Abstürze, Durchgängigkeit in Ortslage Hellenthal, Prüfung<br />

Funktionalität Fischtreppe 3291 soll deutlicher formuliert werden.<br />

Zur Fischtreppe soll eine konzeptionelle Maßnahme ergänzt werden. In der Querbauwerke-<br />

Datenbank ist eingetragen, dass die Fischtreppe nicht funktioniert (Frau Olesch).<br />

� Die Maßnahmen „Olef_Beratung“ und „Olef_Kooperation“ sind im Zusammenhang mit der<br />

Maßnahme „Olef_QBW“ zu sehen (Frau Olesch).<br />

� Der Wasserkörper der Olef „DE_NRW_28228_11400“ enthält die Talsperre und einen Gewässerabschnitt<br />

unterhalb der Talsperre, was nicht sinnvoll erscheint.<br />

Platißbach und Wolferter Bach:<br />

� Maßnahmenvorschläge werden vom Naturschutz an BR übermittelt. Nach den derzeitigen Ergebnissen<br />

der Kausalanalyse liegen keine Defizite vor.<br />

Reifferscheider Bach:<br />

� keine Maßnahmen mehr erforderlich (siehe oben)<br />

Dieffenbach:<br />

� Der Dieffenbach wird erst im nächsten Jahr untersucht. Es gab in der Vergangenheit keine Auffälligkeiten,<br />

daher erfolgt noch keine Maßnahmenplanung.<br />

Kall, DE_NRW_28234_15900 (Talsperre)<br />

� Prüfung zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Stauanlagen<br />

Stand 1.7.2008 Seite 7

� weitere Maßnahme Talsperre: Überprüfung der Beimischung von Oberflächenwasser zum Ablauf<br />

<strong>Rur</strong>, DE_NRW_282_108900:<br />

� Die Maßnahme „TW, Ablaufleitung Monschau i. R. Kooperationsregelung Trinkwasserschutz“<br />

ist noch in der Prüfung und soll nicht mit aufgenommen werden (Herr Drießen).<br />

� weitere Maßnahme Talsperre: Verbesserung der Habitatqualität<br />

� weitere Maßnahme Talsperre: Überprüfung der Beimischung von Oberflächenwasser zum Ablauf<br />

Perlenbach<br />

� Die Maßnahme „TW, Nachschaltung RBF bei RÜB Höfen gem. Koop. WAG“ gilt nicht für den<br />

Perlenbach, sondern für das EZG <strong>Rur</strong> (Herr Kirch).<br />

Heimbach<br />

� Grund für die Defizite Fischfauna sind die Verrohrungen in der Ortslage Heimbach, welche die<br />

Durchgängigkeit zur <strong>Rur</strong> verhindern. Die Machbarkeit ist fraglich (Frau Olesch).<br />

� Ein Problem für die Schaffung der Durchgängigkeit sind die hohen Abstürze, die auch die Funktion<br />

des Hochwasserrückhalts haben.<br />

� Der in der Karte eingezeichnete Absturz im Oberlauf (siehe Karte Querbauwerke) ist vermutlich<br />

die Quellfassung. Es soll geprüft werden, ob dieser ein Problem darstellt.<br />

Tiefenbach:<br />

� Die Ursachen für die Defizite der Fischfauna sind nicht geklärt. Eine mögliche Ursache könnten<br />

Einträge aus Erosion von landwirtschaftlicher Flächen sein, daher weitere Maßnahme: „Überprüfung<br />

Erosion“.<br />

Kall, DE_NRW_28234_0:<br />

� Die konzeptionellen Maßnahmen „Beratung zur Verbesserung von Morphologie und Durchgängigkeit<br />

mit Betreibern“ und die Maßnahme „Freiwillige Kooperationen“ werden beide genannt<br />

und erfolgen zeitlich hintereinander (Frau Olesch). Auf die Frage, wer die Beratungen durchführt,<br />

erläutert Herr Wergen, das vieles auf Kreisebene durchgeführt wird.<br />

� Die Definition „hohe Abstürze“ ist nicht genau gegeben und bedeutet etwa 0,4 m Absturzhöhe.<br />

„sehr hohe Abstürze“ liegen bei etwa 1 m (Frau Olesch).<br />

� Der Wasserverband sieht keine Kausalität bezüglich Nährstoffen für die „Fremdwasserbeseitigung<br />

Netz Simmerath“ und möchte die Maßnahme streichen.<br />

Frau Olesch führt aus, das aufgrund der Einstufung der Kall als Salmonidenlaichgewässer weitere<br />

Anforderungen für Nährstoffe gelten. Herr Jörrens bezweifelt die Überschreitung der geforderten<br />

Nährstoffkonzentrationen an der Kall.<br />

� Es werden weitere morphologische Maßnahmen für die Kall gewünscht (Herr Gerhards).<br />

� Die Abgrenzung von Maßnahmen des Landschaftsplans und Maßnahmen nach den Anforderungen<br />

der WRRL soll herausgearbeitet werden. Es soll deutlich werden, was sind konkrete<br />

Ziele der WRRL und was sind Ergänzungen (Frau Friede).<br />

Es wird eine konzeptionelle Maßnahme „Abgleich mit FFH-Maßnahme“ ergänzt (Frau Olesch).<br />

<strong>Rur</strong>, DE_NRW_282_90630<br />

� Die Maßnahme „Trennsystem Nideggen“, Umsetzung der Mindestanforderungen gemäß<br />

Trennerlass Stadt Nideggen“ soll als „Überprüfung“ bezeichnet werden (Frau Friede).<br />

Top 5: Zusammenfassung und Ausblick<br />

Herr Wergen dankt der Stadt Schleiden nochmals für die Gastfreundschaft und den Teilnehmern für<br />

die konstruktive Diskussion. Er fasst den Termin zusammen:<br />

Stand 1.7.2008 Seite 8

� Die Ergebnisse des Monitorings Fische und die Gesamtbewertung der WK wurden vorgestellt.<br />

� Es wurden die möglichen Maßnahmen für die Bereiche Punktquellen (Abwasserbereich), Hydromorphologie<br />

und Diffuse Quellen erläutert.<br />

� Die Maßnahmenvorschläge wurden diskutiert und die Tabelle ergänzt.<br />

Folgende „Arbeitsaufträge“ wurden formuliert:<br />

� Die genannten Änderungen werden in die Tabelle eingearbeitet und diese dann an die Teilnehmer<br />

versendet (BR).<br />

� Anmerkungen, Ergänzungen zu den Maßnahmenvorschlägen können an die BR zurückgemeldet<br />

werden (alle).<br />

� Maßnahmenvorschläge zur Hydromorphologie werden von Frau Schmitz (BUND) und Herrn<br />

Miseré (Biologische Station) an die BR übermittelt.<br />

� Das Maßnahmenpaket der Kommunen aus den ABK wird in die WKSB eingepflegt (BR).<br />

Zwischen dem <strong>2.</strong> und 3. Runden <strong>Tisch</strong> werden weitere Arbeitsgespräche geführt, der Kernarbeitskreis<br />

<strong>Rur</strong> wird tagen und es wird zur Vorbereitung des 3. Durchgangs eine Besprechung aller Bezirksregierungen<br />

stattfinden.<br />

Der Termin für den 3. Durchgang <strong>Runder</strong> <strong>Tisch</strong> Obere <strong>Rur</strong> findet am 3.6.2008 statt.<br />

Stand 1.7.2008 Seite 9