Glossar Bildungssystem - Institut Beruf + Bildung

Glossar Bildungssystem - Institut Beruf + Bildung

Glossar Bildungssystem - Institut Beruf + Bildung

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

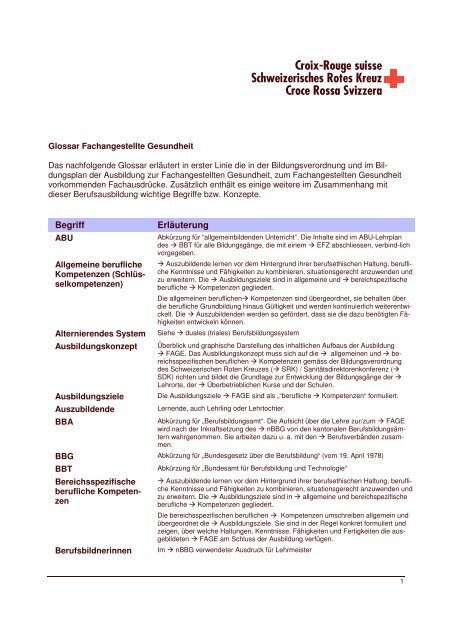

<strong>Glossar</strong> Fachangestellte Gesundheit<br />

Das nachfolgende <strong>Glossar</strong> erläutert in erster Linie die in der <strong>Bildung</strong>sverordnung und im <strong>Bildung</strong>splan<br />

der Ausbildung zur Fachangestellten Gesundheit, zum Fachangestellten Gesundheit<br />

vorkommenden Fachausdrücke. Zusätzlich enthält es einige weitere im Zusammenhang mit<br />

dieser <strong>Beruf</strong>sausbildung wichtige Begriffe bzw. Konzepte.<br />

Begriff Erläuterung<br />

ABU<br />

Allgemeine berufliche<br />

Kompetenzen (Schlüsselkompetenzen)<br />

Abkürzung für “allgemeinbildenden Unterricht”. Die Inhalte sind im ABU-Lehrplan<br />

des BBT für alle <strong>Bildung</strong>sgänge, die mit einem EFZ abschliessen, verbind-lich<br />

vorgegeben.<br />

Auszubildende lernen vor dem Hintergrund ihrer berufsethischen Haltung, berufliche<br />

Kenntnisse und Fähigkeiten zu kombinieren, situationsgerecht anzuwenden und<br />

zu erweitern. Die Ausbildungsziele sind in allgemeine und bereichspezifische<br />

berufliche Kompetenzen gegliedert.<br />

Die allgemeinen beruflichen Kompetenzen sind übergeordnet, sie behalten über<br />

die berufliche Grundbildung hinaus Gültigkeit und werden kontinuierlich weiterentwickelt.<br />

Die Auszubildenden werden so gefördert, dass sie die dazu benötigten Fähigkeiten<br />

entwickeln können.<br />

Alternierendes System Siehe duales (triales) <strong>Beruf</strong>sbildungssystem<br />

Ausbildungskonzept<br />

Überblick und graphische Darstellung des inhaltlichen Aufbaus der Ausbildung<br />

FAGE. Das Ausbildungskonzept muss sich auf die allgemeinen und bereichsspezifischen<br />

beruflichen Kompetenzen gemäss der <strong>Bildung</strong>sverordnung<br />

des Schweizerischen Roten Kreuzes ( SRK) / Sanitätsdirektorenkonferenz (<br />

SDK) richten und bildet die Grundlage zur Entwicklung der <strong>Bildung</strong>sgänge der<br />

Lehrorte, der Überbetrieblichen Kurse und der Schulen.<br />

Ausbildungsziele Die Ausbildungsziele FAGE sind als „“berufliche Kompetenzen“ formuliert.<br />

Auszubildende<br />

Lernende, auch Lehrling oder Lehrtochter.<br />

BBA Abkürzung für „<strong>Beruf</strong>sbildungsamt“. Die Aufsicht über die Lehre zur/zum FAGE<br />

wird nach der Inkraftsetzung des nBBG von den kantonalen <strong>Beruf</strong>sbildungsämtern<br />

wahrgenommen. Sie arbeiten dazu u. a. mit den <strong>Beruf</strong>sverbänden zusammen.<br />

BBG<br />

BBT<br />

Bereichsspezifische<br />

berufliche Kompetenzen<br />

Abkürzung für „Bundesgesetz über die <strong>Beruf</strong>sbildung“ (vom 19. April 1978)<br />

Abkürzung für „Bundesamt für <strong>Beruf</strong>sbildung und Technologie“<br />

Auszubildende lernen vor dem Hintergrund ihrer berufsethischen Haltung, berufliche<br />

Kenntnisse und Fähigkeiten zu kombinieren, situationsgerecht anzuwenden und<br />

zu erweitern. Die Ausbildungsziele sind in allgemeine und bereichspezifische<br />

berufliche Kompetenzen gegliedert.<br />

Die bereichsspezifischen beruflichen Kompetenzen umschreiben allgemein und<br />

übergeordnet die Ausbildungsziele. Sie sind in der Regel konkret formuliert und<br />

zeigen, über welche Haltungen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten die ausgebildeten<br />

FAGE am Schluss der Ausbildung verfügen.<br />

<strong>Beruf</strong>sbildnerinnen Im nBBG verwendeter Ausdruck für Lehrmeister<br />

1

Begriff Erläuterung<br />

<strong>Beruf</strong>sfachschule Schultyp, der auf der Sekundarstufe II angesiedelt ist. Sie vermittelt die notwendigen<br />

theoretischen <strong>Beruf</strong>skenntnisse, die Allgemeinbildung sowie Turnen und Sport.<br />

Sie fördert den Erwerb berufsübergreifender Kompetenzen und unterstützt die<br />

Persönlichkeitsentwicklung ( Allgemeine berufliche Kompetenzen).<br />

<strong>Beruf</strong>smaturität<br />

<strong>Beruf</strong>sverbände<br />

Sie schliesst für die Ausbildung nach dem Schulortsprinzip mit der Auszubildenden<br />

einen Ausbildungsvertrag ab und organisiert die praktische Ausbildung an<br />

Praktikumsorten.<br />

Abschluss, der zum prüfungsfreien Eintritt in eine FHS (z. B. Richtung Gesundheit<br />

und Soziales) berechtigt ( BMS)<br />

Die <strong>Beruf</strong>sverbände vertreten die Interessen der Arbeitswelt. Sie sind als „Organisationen<br />

der Arbeitswelt“ wichtige Partner in der <strong>Beruf</strong>sbildung, die im nBBG als<br />

Verbundsaufgabe zwischen Bund, Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt<br />

bezeichnet wird.<br />

<strong>Bildung</strong>spartner Die an der Ausbildung beteiligten Partner: <strong>Beruf</strong>sfachschule, Lehrorte,<br />

Überbetriebliche Kurse. Für die drei Lernorte gilt eine Zusammenarbeitspflicht.<br />

<strong>Bildung</strong>sverantwortliche<br />

Fachperson in der Praxis mit der Hauptverantwortung für die organisatorische und<br />

pädagogische Durchführung der Ausbildung<br />

BMS Abkürzung für <strong>Beruf</strong>smittelschule. Die erweiterte Allgemeinbildung führt zur<br />

<strong>Beruf</strong>smaturität, die zum Studium an einer Fachhochschule ( FHS) berechtigt. Die<br />

Ausbildung kann ausbildungsbegleitend oder nach der Grundbildung berufsbegleitend<br />

oder im Rahmen eines Vollzeitschuljahres absolviert werden. Sie umfasst in der<br />

Regel 1‘440 Lektionen.<br />

Bundesamt Das für <strong>Bildung</strong>sgänge gemäss Bundesgesetz über die <strong>Beruf</strong>sbildung ( BBG) zuständige<br />

Bundesamt für <strong>Beruf</strong>sbildung und Technologie ( BBT).<br />

CRFP<br />

DBK<br />

DMS<br />

duales (triales) <strong>Beruf</strong>sbildungssystem<br />

EDK<br />

EFZ<br />

Erweiterte Allgemeinbildung<br />

Abkürzung für „Conférence romande de la formation professionnelle“. Das westschweizer<br />

Pendant zur DBK.<br />

Abkürzung für „Deutschschweizerische <strong>Beruf</strong>sbildungsämter-Konferenz“. Das<br />

deutschschweizer Pendant zur CRFP.<br />

Diplommittelschule. Die 3-jährige Diplommittelschule (DMS-3) ist eine allgemeinbildende<br />

Vollzeitschule, die auf weiterführende <strong>Bildung</strong>sgänge vorbereitet, die besondere<br />

Anforderungen an die Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz stellen. Die Ausbildung<br />

führt zu einem gesamtschweizerisch durch die Erziehungsdirektorenkonferenz<br />

(EDK) anerkannten Diplom. Dieses ermöglicht den Eintritt in eine Diplomausbildung<br />

an einer HFS oder an einer FHS.<br />

<strong>Beruf</strong>sbildungssystem, das von der Schule, der Praxis (und den dritten Lern-orten<br />

Überbetriebliche Kurse) gemeinsam getragen wird. Die Lernenden wechseln in<br />

sinnvollen Abständen den Lernort, es findet ein Wechselspiel zwischen dem Lernen<br />

von theoretischem Wissen und seiner anwendungsorientierten Umsetzung und<br />

Vertiefung statt. Das alternierende System erfordert eine enge Zusammenarbeit der<br />

<strong>Bildung</strong>spartner zur Sicherstellung der inneren Kohärenz der Ausbildung.<br />

Abkürzung für „Erziehungsdirektoren-Konferenz“.<br />

Abkürzung für das „Eidgenössische Fähigkeitszeugnis“.<br />

Der Unterricht an der <strong>Beruf</strong>smittelschule ( BMS) wird im übergeordneten Sinn als<br />

erweiterte Allgemeinbildung bezeichnet. Sie führt zur zusammen mit dem EFZ zur<br />

<strong>Beruf</strong>smaturität.<br />

Fachnote Die für ein bestimmtes Prüfungsfach im Rahmen des Qualifikationsverfahrens erteilte<br />

Note. In der Regel werden Prüfungsfächer in einzelne Positionen gegliedert.<br />

Fachnoten aus Positionsnoten werden auf eine Stelle nach dem Komma gerundet.<br />

FAGE<br />

Abkürzung für „Fachangestellte(r) Gesundheit“<br />

FHS Abkürzung für „Fachhochschule“. Die Fachhochschule ist ein auf der Tertiärstufe<br />

angesiedelter Schultyp, an dem die in die FH -Ausbildung integrierten Diplomausbildungen<br />

erlernt werden können. FH - Abschlüsse gelten als akademische Abschlüsse,<br />

als anwendungsorientiertes Pendant zur Universität.<br />

2

Begriff Erläuterung<br />

GSH<br />

Abkürzung für „Gesundheit - Soziales – Hauswirtschaft“. Ein Trend in der <strong>Beruf</strong>sbildung<br />

ist die Schaffung so genannter „<strong>Beruf</strong>sfelder“. Die FAGE gehört ins <strong>Beruf</strong>sfeld<br />

GSH.<br />

HFS Abkürzung für „höhere Fachschule“. Die höhere Fachschule ist ein auf der Tertiärstufe<br />

angesiedelter Schultyp, an dem die Diplomausbildungen (z. B. Pflege, Physiotherapie,<br />

Ernährungsberatung, Ergotherapie, MTRA, TOA usw.) absolviert werden<br />

können.<br />

Kohärenz<br />

Kohärenz bedeutet „innere Stimmigkeit“, d. h. dass die einzelnen Ausbildungselemente<br />

sich gegenseitig unterstützen. Dies ist dann der Fall, wenn die Auszubildenden<br />

die Ausbildung im Betrieb und in der <strong>Beruf</strong>sfachschule als stimmig bzw.<br />

als sich nicht widersprechend erleben.<br />

Kompetenzbereich Bereich, der definiert ist durch die zu erlernenden Kompetenzen. Beim <strong>Beruf</strong> der<br />

FAGE sind dies die allgemeinen beruflichen Kompetenzen und die bereichsspezifischen<br />

beruflichen Kompetenzen.<br />

Kompetenzen<br />

Lehrkräfte / Lehrpersonen<br />

Lehrort<br />

Lernbegleiterin<br />

Lernende Siehe Auszubildende<br />

Darunter wird die „situationsgerechte und sachlich wie fachlich korrekt kombinierte<br />

Anwendung von Haltungen, Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten“ verstanden.<br />

<strong>Beruf</strong>spersonen mit einer anerkannten pädagogisch bzw. methodisch-didaktischen<br />

Ausbildung, die an einer <strong>Beruf</strong>sfachschule einem Lehrauftrag nachkommen<br />

Lehrbetrieb, der über eine kantonale Ausbildungsbewilligung verfügt. Im Lehrort erwerben<br />

die Auszubildenden die Kompetenzen der beruflichen Praxis.<br />

Er schliesst in der Ausbildung nach dem Lehrortsprinzip mit der Auszubildenden<br />

einen Ausbildungsvertrag ab.<br />

Sie stellt die direkte Lernbegleitung im Betrieb sicher, begleitet das Lernen am Ort.<br />

Lernort Dieser beinhaltet die <strong>Beruf</strong>sfachschule, den Lehrort und die überbetrieblichen<br />

Kurse. Für die drei Lernorte gilt eine Zusammenarbeitspflicht.<br />

nBBG<br />

OdA<br />

Positionsnote<br />

Abkürzung für neues Bundesgesetz über die <strong>Beruf</strong>sbildung (Entwurf, der voraussichtlich<br />

im Jahre 2004, allenfalls 2005 in Kraft treten wird)<br />

Abkürzung für „Organisation der Arbeitswelt“. Die OdA sind in der <strong>Beruf</strong>sbildung ein<br />

Partner der „gemeinsamen Aufgabe von Bund, Kantonen und OdA“ (gem. Entwurf<br />

nBBG). Sie repräsentieren die Arbeitswelt und umfassen die Sozialpartner, die <strong>Beruf</strong>sverbände,<br />

andere zuständige Organisationen und andere Anbieter der <strong>Beruf</strong>sbildung.<br />

Die für eine bestimmte Prüfungsposition erteilte Note. Aus dem Durchschnitt der Positionsnoten<br />

wird die Note für das ganze entsprechende Prüfungsfach ermittelt. Positionsnoten<br />

sind als ganze oder halbe Notenwerte von 6 bis 1 zu setzen.<br />

Praktikumsort In der Ausbildung nach dem Schulortsprinzip erwerben die Auszubildenden die<br />

Kompetenzen der beruflichen Praxis am Praktikumsort. Die Praktika werden durch<br />

die <strong>Beruf</strong>sfachschulen organisiert. .<br />

Qualifikationsverfahren Wird in der <strong>Bildung</strong>sverordnung FAGE entsprechend der Terminologie des<br />

nBBG verwendet und ist identisch mit „Lehrabschlussprüfung“.<br />

SBBK<br />

Schlussnote<br />

SDK<br />

Abkürzung für „Schweizerische <strong>Beruf</strong>sbildungsämter-Konferenz“. Umfasst die<br />

DBK und die CRFP.<br />

Die für die Lehrabschlussprüfung (betrieblicher oder schulischer Teil) erteilte Gesamtnote.<br />

Sie berechnet sich aus den erworbenen Fachnoten und ist für das Bestehen<br />

oder Nichtbestehen massgebend, unter Berücksichtigung der Bestehensnorm.<br />

Schlussnoten werden wie Fachnoten auf eine Stelle nach dem Komma gerundet.<br />

Abkürzung für „Sanitätsdirektorenkonferenz“<br />

3

Begriff Erläuterung<br />

Sekundarstufe II<br />

SRK<br />

Tertiärstufe<br />

Überbetriebliche Kurse<br />

Wabern, im November 2002<br />

Die Sekundarstufe II ist definiert als die Unterrichts- und Ausbildungsstufe, die im<br />

Anschluss an die obligatorische Schulzeit allen Jugendlichen zwischen dem 15. und<br />

20. Altersjahr zugänglichen berufs- und allgemeinbildenden <strong>Bildung</strong>szweige umfasst.<br />

Zurzeit befinden sich, je nach Region, etwa 10 bis 30% eines Schülerjahrgangs<br />

in allgemeinbildenden Schulen (Gymnasien, DMS) während rund 55 bis<br />

75% eine berufliche Ausbildung absolvieren.<br />

Die Ausbildungsgänge, die auf die obligatorische Schule folgen, bilden das eigentliche<br />

Stellwerk unseres <strong><strong>Bildung</strong>ssystem</strong>s. Sie qualifizieren und selektionieren die jungen<br />

Menschen für einen <strong>Beruf</strong> oder für ein Weiterstudium; sie dienen entscheidend<br />

der individuellen Entfaltung und stellen gleichzeitig der Gesellschaft, der Wirtschaft<br />

und dem Staat die nötigen Nachwuchskräfte zur Verfügung.<br />

Abkürzung für „Schweizerisches Rotes Kreuz“<br />

Die Tertiärstufe umfasst die Ausbildungsgänge, die an den jeweiligen Abschluss einer<br />

Ausbildung auf der Sekundarstufe II anschliessen. Innerhalb der Tertiärstufe<br />

ist zwischen den Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen), der höheren <strong>Beruf</strong>sbildung<br />

an einer HFS und der beruflichen Weiterbildung zu unterscheiden.<br />

Die Überbetrieblichen Kurse (Ü.K.) gelten als „dritter Lernort“. Die Auszubildenden<br />

können dort spezifische Kompetenzen erwerben. Im Vordergrund steht<br />

das Einüben bestimmter Fertigkeiten. Sie entsprechen den im heutigen BBG<br />

festgelegten Einführungskursen.<br />

In der Ausbildung FAGE umfassen die Ü.K. mind. 9 Wochen. Die Ü. K. werden<br />

von den Lehrorten getragen.<br />

4