Biologie - Curriculum 5/6

Biologie - Curriculum 5/6

Biologie - Curriculum 5/6

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

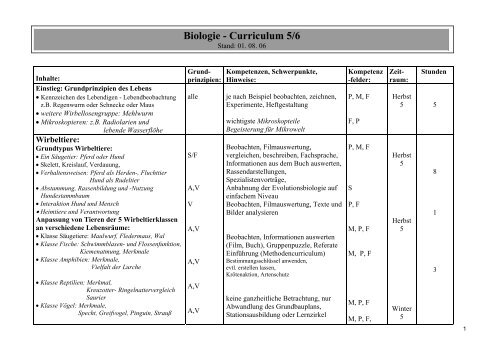

Inhalte:<br />

Einstieg: Grundprinzipien des Lebens<br />

Kennzeichen des Lebendigen - Lebendbeobachtung<br />

z.B. Regenwurm oder Schnecke oder Maus<br />

weitere Wirbellosengruppe: Mehlwurm<br />

Mikroskopieren: z.B. Radiolarien und<br />

lebende Wasserflöhe<br />

Wirbeltiere:<br />

Grundtypus Wirbeltiere:<br />

Ein Säugetier: Pferd oder Hund<br />

Skelett, Kreislauf, Verdauung,<br />

Verhaltensweisen: Pferd als Herden-, Fluchttier<br />

Hund als Rudeltier<br />

Abstammung, Rassenbildung und -Nutzung<br />

Hundestammbaum<br />

Interaktion Hund und Mensch<br />

Heimtiere und Verantwortung<br />

Anpassung von Tieren der 5 Wirbeltierklassen<br />

an verschiedene Lebensräume:<br />

Klasse Säugetiere: Maulwurf, Fledermaus, Wal<br />

Klasse Fische: Schwimmblasen- und Flossenfunktion,<br />

Kiemenatmung, Merkmale<br />

Klasse Amphibien: Merkmale,<br />

Vielfalt der Lurche<br />

Klasse Reptilien: Merkmal,<br />

Kreuzotter- Ringelnattervergleich<br />

Saurier<br />

Klasse Vögel: Merkmale,<br />

Specht, Greifvogel, Pinguin, Strauß<br />

<strong>Biologie</strong> - <strong>Curriculum</strong> 5/6<br />

Stand: 01. 08. 06<br />

Grund-<br />

prinzipien:<br />

alle<br />

S/F<br />

A,V<br />

V<br />

A,V<br />

A,V<br />

A,V<br />

A,V<br />

Kompetenzen, Schwerpunkte,<br />

Hinweise:<br />

je nach Beispiel beobachten, zeichnen,<br />

Experimente, Heftgestaltung<br />

wichtigste Mikroskopteile<br />

Begeisterung für Mikrowelt<br />

Beobachten, Filmauswertung,<br />

vergleichen, beschreiben, Fachsprache,<br />

Informationen aus dem Buch auswerten,<br />

Rassendarstellungen,<br />

Spezialistenvorträge,<br />

Anbahnung der Evolutionsbiologie auf<br />

einfachem Niveau<br />

Beobachten, Filmauswertung, Texte und<br />

Bilder analysieren<br />

Beobachten, Informationen auswerten<br />

(Film, Buch), Gruppenpuzzle, Referate<br />

Einführung (Methodencurriculum)<br />

Bestimmungsschlüssel anwenden,<br />

evtl. erstellen lassen,<br />

Krötenaktion, Artenschutz<br />

keine ganzheitliche Betrachtung, nur<br />

Abwandlung des Grundbauplans,<br />

Stationsausbildung oder Lernzirkel<br />

Kompetenz<br />

-felder:<br />

P, M, F<br />

F, P<br />

P, M, F<br />

S<br />

P, F<br />

M, P, F<br />

M, P, F<br />

M, P, F<br />

M, P, F,<br />

Zeitraum:<br />

Herbst<br />

5<br />

Herbst<br />

5<br />

Herbst<br />

5<br />

Winter<br />

5<br />

Stunden<br />

5<br />

8<br />

1<br />

3<br />

1

Verhalten bei Wirbeltieren:<br />

Eichhörnchen-Nussknacken: angeb. und erlernt<br />

Prägung bei Vögeln<br />

Lernen lernen: Vorbereitung von Klassenarbeiten<br />

(Terminkontrolle, Lernstoffeinteilung<br />

.. Lerntechnik)<br />

Fortpflanzung im Vergleich:<br />

Abhängigkeit bzw. Loslösen vom Wasser<br />

Entwicklungsstufen: Fisch, Amphib, Reptil,<br />

Vogel<br />

Fortpflanzung beim Menschen, Pubertät<br />

(Geschlechtsorgane, Zeugung, Schwangerschaft,<br />

Geburt, Schwangerschafts- und Pubertätsproblematik)<br />

Grundtypus Wirbeltier im Vergleich mit<br />

anderen Klassen:<br />

Bauplan, Bewegung, Nahrung, Atmung,<br />

Fortpflanzung bei je einem typischen Vertreter<br />

der 5 Klassen: Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel,<br />

Säugetiere (hier Mensch)<br />

Überwinterung:<br />

Wechselwarme Gleichwarme:<br />

Überwinterung: Isolation, Energiespeicher,<br />

Winterstarre, Winterruhe<br />

Winterschlaf<br />

Überwinterung bei Vögeln: Standvögel,<br />

Zugvögel und Zugstrecken<br />

Überwinterung bei Pflanzen: Scharbockskraut<br />

Die Lebensweise der Pflanzen<br />

Pflanzen wachsen und gedeihen:<br />

Keimung und Wachstum<br />

Von der Blüte zur Frucht:<br />

Blütenbau, Bestäubung, Befruchtung,<br />

z.B. bei der Kirsche<br />

W<br />

R,A<br />

S/F<br />

R,W<br />

I/K<br />

A,<br />

R<br />

W<br />

V<br />

V,A<br />

S/F<br />

A, S/F<br />

R<br />

Beobachten, Filmauswertung,<br />

Texte und Bilder analysieren<br />

Kuckuckfilm<br />

Strategien entwickeln helfen<br />

(Methodencurriculum<br />

Versuch mit Gries-Ei, Anbahnung<br />

evolutionsbiologischer Sachverhalte,<br />

Film- Bild- Textauswertung, Lernzirkel<br />

Keine Empfängnisverhütung<br />

Film- Bild- Textauswertung<br />

Vergleichen, strukturieren, Fachsprache<br />

Diagramme auswerten,<br />

Experimente, ev. Internetrecherche<br />

Computeranwendung,<br />

Satellitenbilder auswerten<br />

Untersuchung am lebenden Objekt,<br />

Stärkenachweis<br />

Experimente, Protokolle, Diagramme<br />

Gebrauch der Lupen, Stereolupen,<br />

P, F<br />

F, M<br />

M<br />

P<br />

F, M<br />

S<br />

F<br />

M, P, S<br />

M, P, S,.F<br />

P<br />

M, P, S<br />

M, P, S<br />

Winter<br />

5<br />

Frühj.<br />

5<br />

Sommer<br />

5<br />

Herbst<br />

6<br />

Winter<br />

6<br />

Frühj.<br />

6<br />

Frühj.<br />

6<br />

3<br />

2<br />

6<br />

6<br />

5<br />

3<br />

3<br />

2

Vielfalt bei Blütenpflanzen:<br />

Pflanzen ausgewählter Familien: Rosengewächse,<br />

Kreuz- und Schmetterlingsblütler bestimmen<br />

charakteristische Merkmale zur Einordnung<br />

kennenlernen<br />

Bäume und Sträucher<br />

Blattsammlung einheimischer Bäume und<br />

Sträucher<br />

Leitbündel-Fertigpräparate<br />

Verbreitung von Samen und Früchten<br />

Nutztiere und Nutzpflanzen<br />

Nutztiere<br />

Wildschwein und Hausschwein<br />

alternativ: Legehennenhaltung<br />

Nutzpflanzen<br />

Getreide, Kartoffel oder Zuckerrübe<br />

Weinrebe<br />

Wirbellose Tiere:<br />

Grundtypus Insekt:<br />

Bau des Insektenkörpers<br />

Bienenkörper im Vergleich mit Wirbeltier<br />

Überblick Gliederfüßler (Spinne, Krebs)<br />

Staatenbildung<br />

Organisation des Bienenstaats: Lebenslauf der<br />

Trachtbiene<br />

Bienensprache<br />

Fortpflanzung und vollkommene Entwicklung bei<br />

Bienen<br />

Unvollkommene Entwicklung bei Heuschrecken<br />

V<br />

alle<br />

V<br />

V<br />

S/F<br />

A,W<br />

A,W<br />

S/F, A<br />

R<br />

I/K<br />

P<br />

zeichnen<br />

Bestimmungsbuch benützen, Lerngang,<br />

Tabelle anlegen<br />

Freiarbeit (auch im Freien), Experimente<br />

Lerngang<br />

Mikroskopieren<br />

Experimente<br />

Achtung vor dem Leben entwickeln<br />

Exkursion auf Bauernhof, Wochenmarkt,<br />

Erdkunde<br />

vergleichen, strukturieren, Fachsprache<br />

Lebendbeobachtung, Bienen am<br />

Bienenstand, Rücksichtnahme am<br />

Bienenstand, Filmauswertung,<br />

Arbeitsblätter, Gruppenarbeit<br />

dto.<br />

Filmauswertung, Arbeitsblätter<br />

Filmauswertung<br />

Waben untersuchen<br />

Vergleichen, Bestimmungsschlüssel<br />

M, S, F<br />

P ,F<br />

M<br />

P, S<br />

P, F<br />

P<br />

F<br />

Ko<br />

L<br />

M, P, F<br />

M, F<br />

M, P, S<br />

Frühj.<br />

6<br />

Herbst<br />

6<br />

Winter<br />

6<br />

Winter<br />

6<br />

Frühj.<br />

6<br />

Frühj.<br />

6<br />

Frühj.<br />

6<br />

3<br />

3<br />

1<br />

2<br />

2<br />

3<br />

6<br />

2<br />

3

Wechselwirkung Insekt - Mensch:<br />

Biene als Honigmacher, Bestäuber, u.s.w.<br />

Nützling, Haustier, Imkerei<br />

Floh und evtl. Pest<br />

Anopheles und Malaria<br />

Die Vielfalt der Insekten:<br />

Gelbrandkäfer<br />

Vergleich von Atemtechniken weiterer<br />

Wasserinsekten<br />

Abwandlung der Beintypen als Anpassung an<br />

Lebensraum und Verhalten<br />

Weitere Wirbellose:<br />

Regenwurm: Bau und Verhalten<br />

Zecken mit FSME und Borreliose<br />

Schnecken: Bau und Lebensweise<br />

Naturschutz:<br />

Hecke oder Obstbaum als Lebensraum,<br />

oder Streuobstwiese<br />

W<br />

V/A<br />

V<br />

A<br />

L<br />

A, W<br />

W<br />

Beobachten, Experiment, Gruppenarbeit<br />

Expertenbefragung<br />

Zeitungsberichte, Filmauswertung<br />

Filmauswertung<br />

Gruppenarbeit, Experimente<br />

Vergleichen, Stereomikroskop<br />

Praktikum<br />

Impfinformation<br />

Praktikum<br />

Informationsbeschaffung,<br />

Freilandarbeit, beobachten,<br />

protokollieren<br />

Verantwortung für die Natur entwickeln<br />

F, P<br />

F, M<br />

S, P<br />

M<br />

P<br />

P<br />

Frühj.<br />

6<br />

Sommer<br />

6<br />

Sommer<br />

6<br />

Sommer<br />

6<br />

Wiederholung: Grundprinzipien des Lebens Vernetzung des Wissens Sommer<br />

6<br />

Grundprinzipien: Kompetenzfelder:<br />

A Angepasstheit M methodisch<br />

V Variabilität S sozial<br />

R Reproduktion Sch Schulcurriculum (kursiv geschriebene Inhalte)<br />

S/F Struktur/Funktion F fachliche Kompetenz<br />

AB aktueller Bezug P praktisch<br />

I/K Information und Kommunikation L lokaler Bezug<br />

W Wechselwirkung Ko Kooperation mit außerschulischen Institutionen<br />

3<br />

2<br />

6<br />

3<br />

1<br />

4

THG - <strong>Biologie</strong> - <strong>Curriculum</strong> 7/8 Stand: 1. 08. 06<br />

74 Stunden - Klassenarbeiten u.s.w. 65 Stunden/Schuljahr: 2/3 Kernbereich + 1/3 Schulbereich<br />

Übersicht<br />

2-stündig in Klasse 7,<br />

statt jeweils 1-stündig in Kasse 7 und 8<br />

Zelle: - lichtmikroskopischer Unterschied: tier. pflanzl. Zelle<br />

- Bedeutung von Zellkern und Chloroplasten<br />

- experimentelle Existenz der Zellmembran erschließen<br />

- Wachstum unter Zellteilungen<br />

Photosynthese:<br />

- qualitative und quantitative Experimente zum Gaswechsel und zur Stärkesynthese<br />

- Wortgleichung<br />

Mensch: Ernährung, Verdauung, Essstörungen<br />

Herz, Kreislauf<br />

Lungen- und Zellatmung<br />

Menstruation<br />

Empfängnisverhütung<br />

Pubertät<br />

Sucht<br />

Bakterien und Viren:<br />

- Verlauf einer Infektionskrankheit<br />

- Antikörperbedeutung bei der Immunantwort<br />

- Immunisierung als Krankheitsvorbeugung<br />

HIV: Gefahren und Schutzmöglichkeiten<br />

bisher, jetzt gestrichen<br />

Insekten bereits in Klasse 6 vorgezogen<br />

Spinnen,<br />

Krebse,<br />

Saprophyten,<br />

fleischfressende Pflanzen,<br />

Parasiten,<br />

Symbionten,<br />

Mycorrhiza,<br />

Flechten,<br />

Ökosystem<br />

Grundprinzipien: Kompetenzfelder:<br />

A Angepasstheit M methodisch<br />

V Variabilität S sozial<br />

R Reproduktion Sch Schulcurriculum<br />

S/F Struktur/Funktion F fachliche Kompetenz<br />

AB aktueller Bezug P praktisch<br />

I/K Information und Kommunikation L lokaler Bezug<br />

W Wechselwirkung Ko Kooperation mit außerschulischen Institutionen<br />

1

Inhalte: Grundprinzipien:<br />

I. Zelluläre Organisation der<br />

Lebewesen:<br />

1. Bau und Funktion des Lichtmikroskops<br />

S/F<br />

2. Pflanzenzellen:<br />

a) Küchenzwiebelzelle<br />

A, S/F<br />

b) Wasserpestblattzelle<br />

3. Tierische Zellen:<br />

a) Mundschleimhautzelle<br />

A, S/F<br />

b) Heuaufguss-Einzeller<br />

c) Blutzellen<br />

4. Zellteilungen<br />

5. Versuche zur Membranfunktion<br />

II. Wie beziehen Pflanzen Energie?<br />

1. Versuche von Priestley<br />

2. Bläschenzählmethode<br />

3a) Normale und panaschierte Blätter im Vergleich<br />

b) Blattfarbstoffe<br />

4. Blatt als Zucker-/Stärkefabrik<br />

Kartoffelknolle als Stärke-Langzeitspeicher<br />

5. Zellatmung bei Pflanze und Tier<br />

THG - <strong>Biologie</strong> - <strong>Curriculum</strong> 7/8<br />

W<br />

R<br />

W<br />

Kompetenzen, Schwerpunkte, Hinweise: Kompetenzfelder:<br />

- Mikroskopieren<br />

- wissenschaftliches Zeichnen<br />

- einfache Färbetechnik<br />

- zellulärer Aufbau der Lebewesen<br />

- Pflanzenzelle ist nicht gleich Pflanzenzelle<br />

Tierzelle ist nicht gleich Tierzelle<br />

- Fertigpräparate<br />

- Wurzelspitzen der Küchenzwiebel/Hefezellen<br />

mikroskopieren<br />

- Entwicklung von der Zygote zum Embryo<br />

- Plasmolyse von Küchenzwiebelzellen unter<br />

mikroskopischer Kontrolle<br />

- Bild-/Textauswertung<br />

- Quantitative Erfassung der Sauerstoffbildung<br />

bei verschiedenen Licht-/CO2-Bedingungen<br />

- nur Chloroplasten führendes Gewebe ist zur<br />

Photosynthese fähig<br />

- Chromatographie<br />

- Stärkenachweis mit JJK<br />

in Blatt- und Speichergewebe<br />

- brennende Kerze als „Modell“<br />

- Während bei der Photosynthese Lichtenergie<br />

in chemisch gespeicherte Energie in Form von<br />

Kohlenhydraten gewandelt wird, kann mit der<br />

Zellatmung diese chemisch gespeicherte Energie<br />

freigesetzt werden und steht dann für Arbeiten<br />

der Zelle zur Verfügung.<br />

M<br />

M, P<br />

Sch<br />

P, M<br />

Sch<br />

P, M<br />

M,P<br />

F<br />

Sch<br />

M, P<br />

M,P<br />

Zeitraum:<br />

Herbst<br />

Herbst<br />

Stunden:<br />

8<br />

6<br />

2

Inhalte: Grundprinzipien:<br />

III. Körperbau des Menschen:<br />

1. Verdauung<br />

a) Mund mit Zähnen und Enzym,<br />

Speiseröhre u.s.w.<br />

S/F<br />

b) Verdauungsexperimente<br />

Gallensaft- und Enzymwirkung<br />

2a) Gesunde/einseitige Ernährung<br />

b) Welthunger-Problem<br />

c) Essstörungen<<br />

3. Wortgleichung der Zellatmung - innere Atmung<br />

4. Lungenatmung - äußere Atmung<br />

5a) Blutkreislauf<br />

b) Erste Hilfe bei Gefäßverletzungen<br />

6a) Blut<br />

b) Blutgerinnung<br />

IV Sexualität des Menschen:<br />

1. Menstruationszyklus<br />

2. Empfängnisverhütung<br />

3. Pubertät<br />

THG - <strong>Biologie</strong> - <strong>Curriculum</strong> 7/8<br />

S/F<br />

S/F<br />

S/F<br />

R<br />

W<br />

Kompetenzen, Schwerpunkte, Hinweise: Kompetenzfelder:<br />

- Organe und ihre Funktion<br />

- Zahnhygiene<br />

- Oberflächenvergrößerungsprinzip<br />

- Fehling, JJk, Sudan III (Lehrerversuche)<br />

- Nahrungsmittel und ihre Inhaltsstoffe<br />

im Hinblick auf eine gesunde<br />

Ernährung beurteilen<br />

- Bedeutung der Kohlenhydrate im<br />

Energiestoffwechsel<br />

- Lungenaufbau, Atemvolumen,<br />

Bedeutung der Atemmuskulaturen<br />

- Oberflächenvergrößerungsprinzip<br />

- Herz als Saug-Druckpumpe,<br />

- großer und kleiner Blutkreislauf<br />

- Transportsystem, flüssiges Gewebe<br />

- Blutgruppen, Bluttransfusionen<br />

Geschlechtsorgane Wiederholung aus Kl. 6<br />

- Bilder entsprechend den Buchvorlagen<br />

- Hypophyse FSH, Eierstock Östrogen<br />

Sch<br />

M, P<br />

Sch<br />

Ko, S<br />

F<br />

F<br />

F<br />

F<br />

Sch<br />

F<br />

S<br />

Zeitraum: Stunden:<br />

Winter<br />

Frühjahr<br />

20<br />

6<br />

3

Inhalte: Grundprinzipien:<br />

V. Sucht:<br />

1. Legale Drogen<br />

a) Rauchen<br />

b) Alkohol<br />

c) Medikamenten-Missbrauch<br />

2. Illegale Drogen<br />

I/K<br />

a) klassische und Ecstasy<br />

b) Drogenkonsum Kriminalität/AIDS-Risiko<br />

VI. Bakterien und Viren<br />

1. Tabelle<br />

2. Aufbau von Bakterie und Virus im Vergleich<br />

3. Bakterien-Beispiele: Cholera-B., Borreliose-B. S/F<br />

4. Viren-Beispiele: Grippe-V., FSME-V.<br />

5. Immunreaktionen<br />

a) Spezifische Immunabwehr<br />

b) Immunisierungen<br />

c) Fehlreaktionen des Immunsystems<br />

6. Pilze als Antibiotika-Lieferanten<br />

5. HIV<br />

a) Krankheitsbild<br />

b) Risikogruppen<br />

c) HIV-Test<br />

d) Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensweisen<br />

THG - <strong>Biologie</strong> - <strong>Curriculum</strong> 7/8<br />

I/K<br />

Kompetenzen, Schwerpunkte,<br />

Hinweise:<br />

Waschflaschen-Versuch<br />

Alkopops<br />

Doping<br />

Kontakt mit Suchtpräventationslehrer<br />

Übersichtstabelle:<br />

Bakterielle und virale Infektionskrankheiten<br />

Borreliose und FSME aufgrund lokaler<br />

Vorkommen<br />

- Antikörper und Gedächtniszellen<br />

- Jenners Experimente mit Kuhpocken,<br />

- aktive und passive Immunisierung<br />

- Allergien<br />

- Penicilline Breitbandantibiotika<br />

- Probleme durch häufigen Einsatz, durch Einsatz<br />

zur Vorbeugung und bei Tierfutter<br />

- AIDS<br />

- diagnostische Lücke bis 12 Wochen beim<br />

indirekten Nachweis von HIV über Antikörper<br />

- Safer Sex<br />

Kompetenzfelder:<br />

Ko<br />

Sch<br />

F<br />

L<br />

F<br />

Sch<br />

Sch<br />

Sch<br />

Ko<br />

Zeitraum:<br />

Frühjahr<br />

Sommer<br />

Stunden:<br />

12<br />

13<br />

4

THG Curiculum 9/10, Stand 2008<br />

Kerncurriculum im Fach <strong>Biologie</strong> Klasse 9 / 10 (Stand Juli 2008)<br />

Allgemeines:<br />

1.) Stufenspezifische Hinweise:<br />

Am Ende der Klasse 10 haben die SchülerInnen die Fähigkeiten, auf der Grundlage ihres<br />

biologischen Basiswissens eigene Meinungen zu bilden und verantwortlich zu handeln.<br />

Das Verständnis der Lebensphänomene durch Betrachtungen auf zellulärer und modellhaft<br />

sowie auf molekularer Ebene unter Einbeziehung von grundlegenden naturwissenschaftlichen<br />

Fragestellungen wie Energieumwandlung oder Umweltschutz wird vertieft.<br />

Die Zusammenarbeit mit den anderen naturwissenschaftlichen Fächern ist dafür notwendig.<br />

Medizinische und genetische Kenntnisse bilden eine Voraussetzung für eine bewusste<br />

Lebensführung.<br />

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Verantwortung gegenüber sich selbst, den<br />

Mitmenschen und der Umwelt.<br />

2.) Grundlegende biologische Prinzipien wie:<br />

Struktur und Funktion<br />

Zelluläre Organisation<br />

Energieumwandlung<br />

Regulation<br />

Information und Kommunikation<br />

Reproduktion<br />

Variabilität<br />

Wechselwirkung zwischen Lebewesen<br />

dienen zur Analyse und Erklärung biologischer Phänomene und bilden den „Roten Faden“ bei der<br />

Behandlung der relevanten Themen.<br />

3.) Schulcurriculum:<br />

4.) Stundenzahlen:<br />

„Schüler- und praxisbezogene Methoden“<br />

36 Unterrichtswochen pro Schuljahr –> Klasse 9 36 Std.<br />

Klasse 10 72 Std.<br />

Summe: 108 Std.<br />

- 1 -

Übersicht<br />

Thema<br />

THG Curiculum 9/10, Stand 2008<br />

Kerncurriculum (Entwurf)<br />

Klasse 9 Klasse 10<br />

Richtstundenzahl <br />

Kerncurr. <br />

Schulcurr.<br />

Zelluläre Organisation 8 3<br />

Körper des Menschen –<br />

Nerven- und Hormonsystem<br />

15 5<br />

- 2 -<br />

Thema<br />

Ökosysteme I<br />

(aus Curicculum 9)<br />

Ökosysteme II<br />

(<strong>Curriculum</strong> 10)<br />

Richtstundenzahl <br />

Kerncurr. <br />

Schulcurr.<br />

4 2<br />

18 6<br />

Reproduktion und Vererbung 28 8<br />

Puffer 5 Puffer 6<br />

Summe: 36 72

Kerncurriculum<br />

Zelluläre Organisation der Lebewesen<br />

Präparate verschiedener Zelltypen<br />

herstellen und analysieren<br />

den Ablauf der Mitose beschreiben und ihre<br />

Bedeutung erläutern<br />

mikroskopische Präparate von<br />

Mitosestadien herstellen und analysieren<br />

Zelldifferenzierung als Grundlage für die<br />

Gewebe- und Organbildung beschreiben<br />

THG Curiculum 9/10, Stand 2008<br />

Bildungsplan - Klasse 9<br />

Std.<br />

11<br />

4<br />

3<br />

2<br />

2<br />

- 3 -<br />

didakt.-method. Hinweise<br />

Wdh. Zellorganellen<br />

Keine Verwendung von Rasierklingen!<br />

diploider Chromosomensatz<br />

Mitosestadien benenne<br />

z.B. Wurzelspitze Zwiebel<br />

Organisationsstufen Zelle <br />

Gewebe … Organismus<br />

Schulcurriculum<br />

Chromosomenmodell<br />

Stammzellen,<br />

Differenzeirungsstörungen<br />

(z.B. Krebs)

Der Körper des Menschen und seine<br />

Gesunderhaltung<br />

(Die Schülerinnen und Schüler werden auf Grund ihres<br />

Wissens über Bau und Funktion des menschlichen<br />

Organismus befähigt, ihr eigenes Verhalten in Hinblick auf<br />

eine gesunde Lebensführung zu reflektieren.)<br />

Nervensystem<br />

die Sinnesorgane des Menschen im<br />

Überblick beschreiben<br />

den Aufbau des Auges beschreiben und<br />

den Zusammenhang zwischen Bau und<br />

Funktion erläutern<br />

ein Wirbeltierauge präparieren<br />

Experimente zur Funktion des Auges<br />

durchführen und auswerten<br />

das Wirkungsprinzip der Sinneszellen als<br />

Signalwandler beschreiben<br />

wissen, dass Reize in elektrische Signale<br />

umgewandelt werden, die zum Zentralnervensystem<br />

weitergeleitet und dort<br />

verarbeitet werden<br />

den Bau des Nervensystems im Überblick<br />

und die grundlegende Bedeutung des<br />

peripheren, des zentralen und des<br />

vegetativen Nervensystems beschreiben.<br />

Hormonsystem<br />

das Hormonsystem des Menschen im<br />

Überblick beschreiben und das<br />

Wirkungsprinzip der Hormone modellhaft<br />

erklären.<br />

das Regelungsprinzip der Hormone über<br />

fördernde und hemmende Wirkungen<br />

erklären und auf die Blutzuckerregulation<br />

anwenden.<br />

die grundlegende Bedeutung des Hormon-<br />

und Nervensystems für Steuerung und<br />

Regelung im Organismus erläutern und<br />

erklären, wie Störungen zu Krankheiten<br />

führen.<br />

THG Curiculum 9/10, Stand 2008<br />

20<br />

1<br />

2<br />

2<br />

2<br />

1<br />

4<br />

4<br />

1<br />

1<br />

2<br />

- 4 -<br />

Schweineauge<br />

Sehwahrnehmung, Blinder<br />

Fleck, opt. Täuschung<br />

z.B. Fkt. der Stäbchen im<br />

Überblick<br />

Bau und Fkt. Neuron,<br />

Synapse,<br />

Bau Gehirn im Überblick<br />

Gehirn, Rückenmark,<br />

Motorische und sensorische<br />

Nerven<br />

Hormondrüsen<br />

Regelkreislauf<br />

z.B. Schilddrüse<br />

experimenteller Zugang<br />

ein weiteres<br />

Sinnesorgan<br />

Reflexe<br />

umfassende<br />

Betrachtungen zu<br />

Diabetes

Ökosysteme I<br />

Kerncurriculum<br />

ein schulnahes Ökosystem erkunden und<br />

wichtige Daten erfassen.<br />

die Wechselwirkung zwischen Lebewesen eines<br />

Ökosystems anhand von Nahrungsketten und<br />

Nahrungsnetzen darstellen und den Energiefluss<br />

erläutern<br />

Ökosysteme II<br />

Die Schülerinnen und Schüler haben auf der Grundlage<br />

ihres ökologischen Wissens und der in anderen Fächern<br />

erworbenen Kenntnisse ein Bewusstsein entwickelt, dass<br />

nachhaltiger Umweltschutz eine wesentliche globale<br />

Aufgabe ist (Agenda 21)<br />

mit ihrem Wissen über Fotosynthese und<br />

Zellatmung die Bedeutung der<br />

Energieumwandlung in einem Ökosystem<br />

erläutern.<br />

an Beispielen erläutern, dass sich die<br />

Stabilität eines Ökosystems aus dem<br />

Zusammenwirken vieler Faktoren ergibt<br />

und dass Eingriffe bei einzelnen Faktoren<br />

weitreichende und unerwartete Folgen<br />

haben können.<br />

Ursachen für das Aussterben von<br />

Lebewesen an Beispielen erläutern<br />

Reproduktion und Vererbung<br />

Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass eine gezielte<br />

Veränderung der Erbinformation möglich ist. Sie erkennen<br />

Nutzen und Risiken dieser Eingriffe.<br />

die Bedeutung des Zellkerns und der<br />

Chromosomen für die Vererbung erklären.<br />

Mitose und Meiose hinsichtlich Ablauf und<br />

Bedeutung vergleichen.<br />

die MENDELschen Regeln auf einfache<br />

Erbgänge und zur Stammbaumanalyse<br />

anwenden.<br />

den Aufbau der Proteine mit einem<br />

einfachen Modell beschreiben und die<br />

Bedeutung der Proteine als Wirk- und<br />

Bausubstanzen im Organismus erklären<br />

den Aufbau der DNA mit einem einfachen<br />

Modell beschreiben<br />

THG Curiculum 9/10, Stand 2008<br />

Bildungsplan - Klasse 10<br />

Std.<br />

6<br />

3<br />

3<br />

24<br />

(18+6)<br />

8+3<br />

8+3<br />

2<br />

36<br />

(28+8)<br />

1<br />

3+2<br />

10<br />

2+2<br />

2<br />

- 5 -<br />

didakt.-method. Hinweise<br />

Temp.- und pH-Bestimmung,<br />

Lichtverhältnisse, Wasser,<br />

Artenkenntnise<br />

Räuber – Beute,<br />

Nahrungspyramide<br />

keine genaue Betrachtung der<br />

Elektronentransportkette<br />

biot. und abiot. Faktoren,<br />

Klimaregeln<br />

z.B. Wasserhaushalt von<br />

Pflanzen<br />

haploider Chromosomensatz<br />

1.-3. Mendel-Regel<br />

Dominant-rezessiv;<br />

intermediär; X-chromosomale<br />

Erbgänge<br />

AS-Sequenz;<br />

Struktur im Überblick<br />

Doppelhelix, Bausteine<br />

Schulcurriculum<br />

Experimenteller Zugang<br />

z.B. Blattquerschnitte,<br />

DC von Blattfarbstoffen<br />

genaue Betrachtung<br />

osmotischer Vorgänge,<br />

Meiosepräparate<br />

mikroskopieren;<br />

Meiosefehler und<br />

Folgen<br />

(z.B. DOWN-Syndrom)<br />

Enzymatik<br />

evtl. Praktikum: Isolation<br />

von DNA

wissen und verstehen, dass die<br />

Erbinformation auf der Basensequenz<br />

beruht und dass diese Basensequenz in<br />

spezifische Proteine übersetzt wird<br />

Mutation und Selektion als wichtige<br />

Evolutionsfaktoren erläutern können<br />

an Beispielen erläutern, dass<br />

Veränderungen der Erbsubstanz zu<br />

Erbkrankheiten führen können und<br />

die Bedeutung der genetischen Beratung<br />

kennen<br />

Nutzen und Risiken der Gentechnik<br />

THG Curiculum 9/10, Stand 2008<br />

2<br />

4<br />

4+2<br />

+2<br />

- 6 -<br />

Triplett-Code<br />

Mutagene;<br />

z.B. Sichelzellanämie,<br />

Birkenspanner<br />

z.B: Methoden Gendiagnostik;<br />

Dilemma-Diskussion<br />

pränatale Diagnostik<br />

einfache Betrachtung<br />

einer gentech. Methode;<br />

Chancen und Risiken