PDF Download: Kitzbühels Geschichte in Kurzform

PDF Download: Kitzbühels Geschichte in Kurzform

PDF Download: Kitzbühels Geschichte in Kurzform

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Aus der <strong>Geschichte</strong> <strong>Kitzbühels</strong><br />

Kitzbühel nach e<strong>in</strong>er Ansicht von Andreas Faistenberger aus dem Jahre 1620<br />

E<strong>in</strong> Teil unseres Heimatlandes war schon vor ungefähr 3.000 Jahren bewohnt. Das bestätigen<br />

Ausgrabungen auf der Kelchalm <strong>in</strong> Aurach und die Urnengräber vom Lebenberg. Die ersten<br />

Ansiedler waren Illyrer, die bei uns nach Kupfererz suchten.<br />

Um Christi Geburt unterwarfen die Römer unter Kaiser Augustus die Alpengebiete. Im östlichen<br />

Teil errichteten sie die Prov<strong>in</strong>zen Rätien und Noricum. Unser Gebiet, das Brixen- und Leukental,<br />

lag <strong>in</strong> der Prov<strong>in</strong>z Noricum, deren größte Stadt Juvavum, das heutige Salzburg, war. Römische<br />

Kaufleute zogen vom Felbertauern über den Pass Thurn kommend auch durch unser Tal<br />

(römerzeitliche Gebäudereste <strong>in</strong> Kirchdorf und Kössen).<br />

Um 500 nach Christi Geburt kamen die Bajuwaren <strong>in</strong> unser Tal. Sie rodeten die Wälder und<br />

ließen sich hier nieder.<br />

Woher Kitzbühel se<strong>in</strong>en Namen bekam<br />

Vor vielen hundert Jahren war der Talboden, wo heute Kitzbühel<br />

liegt, noch unbewohnt. Er war sumpfig. Die Ache hatte noch ke<strong>in</strong><br />

festes Flussbett und änderte immer wieder ihren Lauf. In den<br />

dichten Wäldern lebten Bären und Wölfe.<br />

Die Sage erzählt, dass die ersten bajuwarischen Siedler, als sie <strong>in</strong><br />

unser Tal kamen, Gemsen mit ihren Kitzen auf e<strong>in</strong>em Bühel äsen<br />

sahen. Die Siedler rodeten die Wälder und legten die Sümpfe<br />

trocken. Dem neuen Ort gaben sie den Namen Kitzbühel.<br />

In Wirklichkeit stammt der Name Kitzbühel wahrsche<strong>in</strong>lich vom<br />

Personennamen Chizzo. Bei der Landnahme durch die Bajuwaren baute der edelfreie Chizzo auf<br />

dem Hügel, wo heute die Stadt steht, e<strong>in</strong>e Burg. Der Südwest-Turm (angeblich e<strong>in</strong> Rest dieser<br />

Burg) ist heute der älteste Teil der Stadt.<br />

Als man den Grund für das Restaurant "Chizzo" aushob, fand man Reste des alten Stadtgrabens<br />

mit Knochenresten und anderem Abfall. In der Nähe des Stadtgrabens war nämlich die<br />

"Fleischbank", die Metzgerei der Stadt.

1271<br />

Kitzbühel erhält das Stadtrecht<br />

Das Gebiet von Kitzbühel gehörte <strong>in</strong> alter Zeit zu Bayern. Auf dem Hügel, wo heute die Stadt<br />

steht, entstand e<strong>in</strong>e Siedlung. Im Jahre 1271 verlieh der Bayerische Herzog Ludwig II. der<br />

Strenge den Kitzbühelern das Stadtrecht.<br />

Die Bürger e<strong>in</strong>er Stadt hatten viele Rechte:<br />

Marktrecht:<br />

Alle Bauern und Händler durften nur <strong>in</strong> der Stadt ihre Waren verkaufen. Die Stadt hob dafür<br />

Abgaben e<strong>in</strong>.<br />

Eigene Gerichtsbarkeit:<br />

Es gab e<strong>in</strong>en eigenen Stadtrichter.<br />

Selbstverwaltung:<br />

Im Geme<strong>in</strong>wesen wurde alles selbst geregelt.<br />

Steuer:<br />

An den Landesfürsten musste ke<strong>in</strong>e Steuer abgeliefert werden, dafür gab es e<strong>in</strong>e eigene<br />

Stadtsteuer, die aber viel günstiger war.<br />

Die Stadt war durch e<strong>in</strong>e Stadtmauer, e<strong>in</strong>en Stadtgraben und zwei Stadttore vor Fe<strong>in</strong>den<br />

geschützt. Das Stadtwappen zeigt e<strong>in</strong>e Gemse, die auf drei Hügeln steht.<br />

1297 schenkte der bayrische Herzog Rudolf (Sohn Herzog Ludwigs II.) den Bürgern der Stadt die<br />

Güter am Schattberg und die Weiden am Ehrenbach. Dieser Grundbesitz gehört noch heute der<br />

Stadtgeme<strong>in</strong>de Kitzbühel.<br />

Das Leben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er alten Stadt<br />

Die Stadt war von e<strong>in</strong>er hohen, starken Stadtmauer umgeben. In dieser Mauer waren Tore<br />

(Jochberger Tor, St. Johanner Tor) mit Zugbrücken und an den Ecken Türme. Um die Stadt<br />

führte e<strong>in</strong> tiefer Wassergraben. In der Mitte der Stadt war der Marktplatz. Dort war auch der<br />

Stadtbrunnen, von dem die Frauen das Wasser holten und bei dem sie die Wäsche wuschen. Die<br />

Straßen waren nicht oder nur teilweise gepflastert, eng und oft schmutzig, denn viele Abfälle<br />

wurden e<strong>in</strong>fach auf die Straße geworfen. In der Nacht gab es ke<strong>in</strong>e Beleuchtung. Am Abend<br />

wurden die Stadttore verriegelt. Der Nachtwächter auf dem Turm der Kathar<strong>in</strong>enkirche rief die<br />

Stunden aus und mahnte die Leute, auf Licht und Feuer achtzugeben.<br />

Der historische Stadtbrunnen<br />

(Geschichtlicher H<strong>in</strong>tergrund)<br />

Der vom Kitzbüheler Bildhauer Sepp Dangl anlässlich des 700-Jahr-Jubiläums der<br />

Stadterhebung geschaffene Stadtbrunnen zeigt die Büsten folgender Persönlichkeiten:<br />

Ludwig II. der Strenge:<br />

Der Bayernherzog verlieh im Jahre 1271 den Kitzbühelern das Stadtrecht.<br />

Margarethe Maultasch:<br />

Erbfürst<strong>in</strong> von Tirol<br />

Kaiser Maximilian I.:<br />

Er hat als Schlichter <strong>in</strong> die Erbstreitigkeiten im Herzogtum Bayern e<strong>in</strong>gegriffen. Als Lohn kamen<br />

1506 die drei Gerichte Kitzbühel, Kufste<strong>in</strong> und Rattenberg wieder zu Tirol bzw. zu Österreich.<br />

Kitzbühel gehörte früher zu Bayern. Die Grenze zur Gefürsteten Grafschaft Tirol bildete der Ziller<br />

(heute noch Diözesangrenze zwischen Innsbruck und Salzburg). Zur Römerzeit war der Ziller<br />

auch die Grenze zwischen den römischen Prov<strong>in</strong>zen Noricum (wozu auch unser Gebiet gehörte)<br />

und Rätien.<br />

Margarethe Maultasch war die Tochter von König He<strong>in</strong>rich und die Enkel<strong>in</strong> von Me<strong>in</strong>hard II., dem<br />

"Schmied des Landes Tirol". Mit 12 Jahren bereits wurde sie mit König Johann von Böhmen<br />

verheiratet. Die Ehe wurde später für ungültig erklärt, was der Papst jedoch nicht anerkannte.<br />

Margarethe heiratete schließlich Ludwig den Brandenburger (Sohn des bayrischen Kaisers

Ludwig).<br />

Ludwig schenkte Margarethe als "Morgengabe" (Hochzeitsgeschenk) die drei Gerichte Kitzbühel,<br />

Kufste<strong>in</strong> und Rattenberg (um 1350).<br />

Im Jahre 1361 starb Ludwig, der Brandenburger und zwei Jahre später der Sohn und Erbe<br />

Me<strong>in</strong>hard III., e<strong>in</strong> furchtbarer Schlag für se<strong>in</strong>e Mutter, die nun wieder alle<strong>in</strong> dastand.<br />

Herzog Rudolf von Österreich hatte die Ereignisse <strong>in</strong> Tirol aufmerksam verfolgt und eilte mitten<br />

im W<strong>in</strong>ter nach Tirol. Er bewog Margarethe, das Land mit Österreich zu vere<strong>in</strong>en. Im Herbst 1363<br />

übergibt Margarethe ihrem Vetter Rudolf die Regierung und dankt ab. Sie zieht nach Wien, wo<br />

heute noch der Stadtteil Margarethen an sie er<strong>in</strong>nert. Vorerst aber kam Kitzbühel doch wieder zu<br />

Bayern!<br />

Bergbau <strong>in</strong> und um Kitzbühel<br />

Im Gebiet von und um Kitzbühel wurde schon <strong>in</strong> der Bronzezeit vor ungefähr 3000 Jahren<br />

Kupferbergbau betrieben. Diese Stollen ("Alter Mann" genannt) befanden sich im Revier<br />

Schattberg-S<strong>in</strong>well am Fuß des Hahnenkamms, auf der Kelchalm (Geme<strong>in</strong>de Aurach) und <strong>in</strong> den<br />

Revieren Kupferplatte, Kuhkaser und Wurzhöhe (alle Geme<strong>in</strong>de Jochberg). Siedlungsreste<br />

wurden ke<strong>in</strong>e gefunden, allerd<strong>in</strong>gs entdeckte man am Lebenberg Urnengräber aus dieser Zeit.<br />

Später kam dieser Bergbau zum Erliegen und wurde erst Jahrhunderte später wieder<br />

aufgenommen:<br />

Auf der Kelchalm und am Schattberg wurde Kupferkies abgebaut. Die Schattbergsiedlung steht<br />

auf e<strong>in</strong>er riesigen Schutthalde.<br />

Am Rerobichl <strong>in</strong> Oberndorf wurde von 1540 - 1774 Kupfer und Silber gewonnen. Der sogenannte<br />

"Heiliggeistschacht" erreichte 1618 e<strong>in</strong>e Tiefe von 504 Klaftern<br />

(= 886m) und war somit der tiefste Schacht der Welt (140 m unter dem Meeresspiegel!).<br />

In Jochberg wurde Kupfer gefördert. Der Ortsteil "Hütte" und das Schaubergwerk "Kupferplatte"<br />

er<strong>in</strong>nern heute noch daran.<br />

Am Gebra wurde Eisenerz abgebaut. Es wurde <strong>in</strong> der Schmelzhütte <strong>in</strong> Fieberbrunn verarbeitet.<br />

Das Bergamt war <strong>in</strong> Kitzbühel (heute Gebäude der Bezirkshauptmannschaft). Die Erzstufen über<br />

dem E<strong>in</strong>gangstor er<strong>in</strong>nert heute noch daran. Die Knappen erhielten dort als Bezahlung Geld und<br />

Lebensmittel (Schmalz, Getreide,...). Dieses Getreide wurde im sogenannten "Troadkasten“<br />

(heute Heimatmuseum) gelagert.<br />

Durch den Bergbau wurde Kitzbühel e<strong>in</strong>e reiche Stadt. Viele Kunstwerke er<strong>in</strong>nern heute noch an<br />

diese Zeit, z.B. die Statuen des hl. Daniel und der hl. Barbara am Knappenaltar der Pfarrkirche.<br />

Die Arbeit der Bergknappen war schwer und gefährlich (im Revier Rerobichl <strong>in</strong> Oberndorf<br />

verunglückten <strong>in</strong> 26 Jahren über 700 Bergleute tödlich!). Ihr Gruß war daher: "Glück auf!"<br />

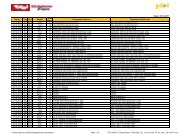

E<strong>in</strong>ige im Bergbau verwendete Maße und Gewichte:<br />

Längenmaße: Gewichtsmaße: Hohlmaß:<br />

1 Kitzb. Bergklafter ca. 1,75 m 1 Wiener Mark 280,64 g 1 Star ca. 1 Zentner Erz<br />

1 Lehen 12,25 m 1 Loth 17,54 g<br />

1 Lehen 7 Klafter 1 Qu<strong>in</strong>tle<strong>in</strong> 4,38 g<br />

1 Pfennig 1,09 g<br />

1 Mark Silber wird geteilt <strong>in</strong> 16 Loth, 1 Loth <strong>in</strong> 4 Qu<strong>in</strong>tle<strong>in</strong>, 1 Qu<strong>in</strong>tle<strong>in</strong> <strong>in</strong> 4 Pfennig

Auf den Spuren des Bergbaues<br />

Über den Schattberg:<br />

Wenn wir von der Schule weg zur Josef-Herold-Straße wandern, gehen wir über die Gründe, wo<br />

vor ungefähr 200 Jahren die Kitzbüheler Bürger ihre Krautgärten hatten. Von der<br />

Hahnenkammstraße gelangen wir über den Bergwerksweg auf den Schattberg (Im Jahre 1297<br />

schenkte der Bayernherzog Rudolf den Bürger <strong>Kitzbühels</strong> Güter und Almen am Schattberg bis<br />

h<strong>in</strong>auf zum Jufen am Hahnekamm, damit sie die Stadtmauer und den Stadtgraben bauten!). Das<br />

Gelände, auf dem heute die Schattbergsiedlung steht, besteht aus taubem Geste<strong>in</strong> aus dem<br />

Bergbau. Die Bergleute benötigten für ihre Arbeit auch e<strong>in</strong>e Menge Werkzeug (Hämmer,<br />

Berghauen), weshalb bei jedem Bergbau e<strong>in</strong> Bergschmied war. Diese Bergschmiede war h<strong>in</strong>ter<br />

dem Haus Mall. Das Eisen wurde <strong>in</strong> der Esse mit Holzkohle (Kohle wurde erst später bekannt)<br />

zur Rotglut gebracht und geschmiedet. Diese Holzkohle wurde von den Köhlern aus Holz<br />

erzeugt.<br />

Auch das Berghaus er<strong>in</strong>nert an den Bergbau: hier waren Büros für die Verwaltung untergebracht.<br />

L<strong>in</strong>ks neben dem Berghaus etwas zurückversetzt sieht man noch den Stollene<strong>in</strong>gang. Im Jahre<br />

1909 wurde der Bergbau wegen mangelnder Rentabilität aufgelassen und die Stollen verfielen.<br />

Im Heimatmuseum ist noch die große Glocke, mit der die Schicht e<strong>in</strong>geläutet wurde: 8 Stunden<br />

dauerte e<strong>in</strong>e Schicht, Tag und Nacht wurde gearbeitet. Die Arbeit war schwer und gefährlich:<br />

Stollen brachen e<strong>in</strong>, <strong>in</strong> den Schächten und Stollen bildeten sich oft Gase, die sich entzündeten<br />

(„Schlagende Wetter“), wobei die Bergleute verbrannten oder erstickten. Deshalb mußte auch mit<br />

großen Blasebälgen Frischluft e<strong>in</strong>geblasen werden. Wegen der E<strong>in</strong>sturzgefahr mussten die<br />

Stollen teilweise ausgezimmert werden. Hunderte von Metern g<strong>in</strong>g der Stollen <strong>in</strong> den Berg h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>,<br />

es bestand sogar e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dung mit dem Bergbau S<strong>in</strong>well. Auch Schächte (senkrecht) wurden<br />

angelegt, durch die mit Förderkörben das Erz aus der Tiefe heraufbefördert wurde, mit Hunten<br />

(kle<strong>in</strong>e Erzwaggons) wurde es dann aus dem Stollen transportiert. In der Scheidehütte wurde<br />

dann das erzhältige vom tauben Geste<strong>in</strong> getrennt. 13- bis 14-jährige Buben, Haldenkutter<br />

genannt, durchsuchten anschließend noch die Scheidehalden nach erzhältigem Geste<strong>in</strong>. Auch<br />

Wasser gab es im Bergwerk, weshalb man an der tiefsten Stelle e<strong>in</strong>en Stollen baute, durch den<br />

das Wasser abfließen konnte. Dieser mündete h<strong>in</strong>ter der ehemaligen Stadtsäge <strong>in</strong> die Ache. Im<br />

Erzhaus war früher die Erzquetsche, auch Pochwerk genannt, wo das Geste<strong>in</strong> zerkle<strong>in</strong>ert wurde.<br />

Durch die Schutthalden wurde das ehemals steile Gelände eben, h<strong>in</strong>ter der ersten auf dieser<br />

Halde gebauten Häuserreihe geht es steil h<strong>in</strong>unter. Wenn wir weitergehen, kommen wir zum<br />

Erzbach. Er hat <strong>in</strong> früheren Jahren oft großes Unheil angerichtet und oft zu Überschwemmungen<br />

geführt, weshalb die Geme<strong>in</strong>de ihn mit Sperrmauern verbauen ließ. Das Wasser dieses Baches<br />

wurde zum Antrieb des Pochwerkes und zum Betreiben der Hämmer gebraucht (gegenüber Haus<br />

Klaißner).<br />

In der Stadt:<br />

Auch <strong>in</strong> der Stadt stoßen wir auf Schritt und Tritt auf Spuren des ehemaligen Bergbaues. Ganz <strong>in</strong><br />

der Nähe der Schule, im Hof der Bezirkshauptmannschaft, ist an der l<strong>in</strong>ken Wand e<strong>in</strong> Sgraffito,<br />

mit Bezügen zum Bergbau: oben sehen wir die beiden wichtigsten Werkzeuge der Bergleute: Mit<br />

der sogenannten Klopfe schlug der Knappe auf das spitze Bergeisen und pickelte so das Geste<strong>in</strong><br />

heraus. Darunter die Wappen Österreichs, Tirols und Salzburgs (die meisten Gewerken<br />

stammten aus Salzburg) sowie die Wappen der wichtigsten Gewerken: Rosenberger, Thenn und<br />

Katzbeck. Darunter der Spruch:<br />

Dahs Haus erpauet hat<br />

Edler Gewerckhen Fleihs<br />

Derzue auch gleicher Weihs<br />

der Pergleuth Schweihs.<br />

Auch <strong>in</strong> der Bezirkshauptmannschaft selber gibt es e<strong>in</strong> Gemälde mit Bezug zum Bergbau: Jockel<br />

Montenbruck hat es im Jahre 1942 gemalt (neu gemalt 1989 von Hermann Mayr): Es stellt e<strong>in</strong>en<br />

Bergrichter und zwei Bergknappen (Perkhpuebe) mit dem typischen „Arschleder“ dar, dazu die<br />

Inschrift:<br />

Vil Kupfer, Silber, Salz auch Eysen<br />

Das können unsere Püecher weysen.<br />

Kitzbühel 1580<br />

Über dem E<strong>in</strong>gang zur Bezirkshauptmannschaft sowie der ehemaligen Bergverwaltung (1561 im<br />

Besitz der Kössenthalerischen Gewerken, 1718 Sitz der Berwerksverwesung, 1929<br />

Forstverwaltung, jetzt Teil der BH) sehen wir Erzstufen (=Handste<strong>in</strong>e von bestem Kupfererz).<br />

Zwischen den beiden Gebäuden ist das Heimatmuseum, früher „Troadkasten“. Dieser diente als<br />

Lager für die Vorräte an Lebensmittel, die man zur Verpflegung der ca. 6.000 Bergknappen<br />

benötigte - die Knappen bekamen nämlich als Lohn neben Bezahlung auch Getreide und<br />

Schmalz.<br />

Berggericht (heute F<strong>in</strong>anzamt): Rechte und Pflichten der Bergknappen sowie der Gewerken

waren genau geregelt. Zuständig war der Bergrichter, nicht der Stadtrichter!<br />

Schutzheilige der Bergleute: Hl. Barbara (Erker der BH) und Hl. Daniel<br />

Knappenaltar <strong>in</strong> der Pfarrkirche (rechter Seitenaltar) mit den Schutzheiligen Hl. Daniel, Hl.<br />

Barbara u.a.<br />

Kupferschmid Epitaph: Matthias Kupferschmid war zur Hochblüte des Bergbaues e<strong>in</strong>er der<br />

angesehensten Männer <strong>in</strong> Kitzbühel (Bürgermeister, besaß e<strong>in</strong>e Reihe von Bauernhöfen).<br />

Schlimme Zeiten<br />

Die Pest<br />

Die Pest, der „Schwarze Tod“, war e<strong>in</strong>e furchtbare Krankheit. Sie wurde von den Ratten auf den<br />

Menschen übertragen. Die Pest war ansteckend und führte meist zum Tod. Zu hunderten raffte<br />

diese entsetzliche Seuche die Menschen dah<strong>in</strong>. Ganze Landstriche wurden durch sie entvölkert.<br />

Das erstemal trat diese gefährliche Krankheit <strong>in</strong> Tirol im Jahre 1348 auf. In manchen Gegenden<br />

blieb nur e<strong>in</strong> Sechstel der Bevölkerung am Leben. Vor vielen Jahren (1564 und 1634) wütete die<br />

Pest auch <strong>in</strong> Kitzbühel. Besonders arg war es im Jahre 1564. Die Obrigkeiten der Stadt erließen<br />

daher folgende Vorsichtsmaßregeln:<br />

1) Alle Versammlungen und Zusammenkünfte (Hochzeiten, Kegelspiele usw.) werden<br />

verboten.<br />

2) Das Siechenhaus <strong>in</strong> der Ehrenbachgasse wird den Pestkranken zur Verfügung<br />

gestellt.<br />

3) Für die Pflege der Pestkranken werden Wärter und e<strong>in</strong> „Aderlasser“ (Arzt)<br />

angestellt.<br />

4) Die Stadttore werden streng bewacht. Leute, die aus e<strong>in</strong>er Gegend kamen, <strong>in</strong> der<br />

die Pest herrschte, durften nicht <strong>in</strong> die Stadt.<br />

5) In Gasthäusern darf nach 8 Uhr abends niemand mehr sitzen.<br />

6) Die Bürger der Stadt werden aufgerufen, besonders streng auf Sauberkeit zu<br />

achten. Schwe<strong>in</strong>e dürfen nicht mehr frei herumlaufen.<br />

7) Die Schule wird wegen Ansteckungsgefahr geschlossen.<br />

Trotz der Vorkehrungen starben damals von den 800 E<strong>in</strong>wohner <strong>Kitzbühels</strong> etwa 500 an der<br />

Pest. Die Toten wurden <strong>in</strong> Massengräbern ausserhalb der Stadt beerdigt. Die Pestkapelle <strong>in</strong> der<br />

Hammerschiedstraße er<strong>in</strong>nert noch heute an diese schreckliche Zeit:<br />

„Hier ruhen die im Jahre 1564<br />

an der Pest Verstorbenen.“<br />

Zum letztenmal trat die Pest im Jahre 1634 auf. Die Toten<br />

wurden auf dem Pestfriedhof <strong>in</strong> der Ehrenbachgasse beerdigt.<br />

Auch dort sehen wir heute noch e<strong>in</strong>e Pestkapelle.<br />

Im Mittelalter und bis <strong>in</strong> den Beg<strong>in</strong>n des 19. Jahrhunderts war die Lepra e<strong>in</strong>e Krankheit, die auch<br />

bei uns häufig auftrat. Die Aussätzigen, wie die Leute, die an dieser Krankheit litten, genannt<br />

wurden, mussten bis zu ihrem Tod <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em abgesonderten Haus, dem Sondersiechenhaus <strong>in</strong><br />

der Ehrenbachgasse leben, um andere Leute nicht anzustecken.<br />

Der große Brand im Jahre 1565<br />

Ende Juli des Jahres 1565 brach <strong>in</strong> der „Hadergasse“ (heute Ehrenbachgasse) e<strong>in</strong> furchtbares<br />

Großfeuer aus. 61 Häuser brannten völlig nieder. Viele Familien wurden obdachlos. Vor allem<br />

Bergknappen waren von diesem Unglück betroffen, da viele hier ihr Haus hatten.

Der letzte Großbrand <strong>in</strong> Kitzbühel war im Jahre 1959. In der Vorderstadt brannten drei Häuser<br />

(Werner, Straßhofer, Messner). Hätte die Feuerwehr nicht sofort e<strong>in</strong>gegriffen, wäre die ganze<br />

Stadt e<strong>in</strong> Raub der Flammen geworden.<br />

Hochwasser<br />

Teile unseres Heimatortes wurden schon oft durch Hochwasser bedroht. Die alten Hause<strong>in</strong>gänge<br />

<strong>in</strong> der Gänsbachgasse und <strong>in</strong> der Ehrenbachgasse zeigen uns heute noch, wie tief e<strong>in</strong>st der<br />

Boden lag. Beim Eggerwirt ist das e<strong>in</strong>stige Erdgeschoß jetzt so tief wie normalerweise der Keller.<br />

Auch bei anderen Häusern ist es ähnlich.<br />

Besonders gefährliche Wildbäche s<strong>in</strong>d:<br />

Ehrenbach<br />

Gänsbach mit Pfarraubach<br />

Walsenbach (1955 Zugsentgleisung)<br />

Köglerbach<br />

Heute s<strong>in</strong>d diese Wildbäche weitgehend verbaut (Sperrmauern, Uferbauten usw.), trotzdem<br />

stellen sie noch immer e<strong>in</strong>e große Gefahr dar. Der beste Schutz vor Muren und Hochwasser ist<br />

e<strong>in</strong> gesunder Wald. Der Waldboden kann viel Wasser aufnehmen und gibt es nur langsam wieder<br />

ab.<br />

Auf der Brücke <strong>in</strong> der Ehrenbachgasse ist e<strong>in</strong>e Statue des Hl. Johannes von Nepomuk, <strong>in</strong> der<br />

Kirchgasse ist ihm e<strong>in</strong>e wunderschöne Kapelle geweiht:<br />

"Heiliger Johannes von Nepomuk<br />

schütze und vor Wassergefahr!"<br />

Die Künstlerfamilie Faistenberger<br />

Der Stammvater dieser Familie, Andreas Faistenberger, kam aus Hall <strong>in</strong> Tirol nach Kitzbühel. Im<br />

Jahre 1620 schuf er als Auftragswerk der Stadt e<strong>in</strong>e genaue Vogelschauansicht von Kitzbühel:<br />

Stadtansicht von Andreas Faistenberger aus dem Jahre 1620<br />

Stadtkern von Osten (Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien)<br />

Zu diesem Bild gibt es e<strong>in</strong>ige <strong>in</strong>teressante <strong>Geschichte</strong>n: Es wurde Ende der Dreissigerjahre vom<br />

damaligen Kustos des Heimatmuseums, Gidi Moser, im Haus-, Hof- und Staatsarchiv <strong>in</strong> Wien<br />

entdeckt. Moser ließ drei Kopien anfertigen, u.zw. e<strong>in</strong>e für das Heimatmuseum, e<strong>in</strong>e weitere für<br />

die Volksschule und e<strong>in</strong>e dritte für den Deutschen Alpenvere<strong>in</strong> <strong>in</strong> München. Als diese das Werk<br />

zugeschickt erhielten, glaubten sie erschrocken, man habe ihnen versehentlich das Orig<strong>in</strong>al

gesandt, so gut war die Kopie gelungen.<br />

Der Mittelteil, der Stadtkern, ist auswechselbar und zwar zeigt er e<strong>in</strong>mal die Stadt vom<br />

Hahnenkamm aus und das zweite Mal vom Kitzbüheler Horn. Wie genau diese Ansicht war,<br />

merkte man erst, als man auf dem Bild Arkadenbögen im Hof der Bezirkshauptmannschaft<br />

entdeckte, die es <strong>in</strong> Wirklichkeit aber nicht gab. Als man jedoch genauer nachschaute, waren<br />

diese Bögen nur zugemauert worden. Man entfernte das Mauerwerk und heute s<strong>in</strong>d diese<br />

Arkaden wieder sichtbar.<br />

Der Sohn Andreas Faistenbergers, Benedikt Faistenberger, war Bildhauer. Er schuf den<br />

prächtigen Hochaltar <strong>in</strong> unserer Pfarrkirche (1663).<br />

Alle neun Söhne Benedikts waren ebenfalls Künstler. E<strong>in</strong>er von ihnen, Ignaz, ist der Vater des<br />

berühmten Barockmalers ....<br />

Simon Benedikt Faistenberger<br />

(1695 - 1759)<br />

Se<strong>in</strong>e herrlichen Fresken und Ölbilder schmücken die Kirchen von Kitzbühel, Jochberg,<br />

Oberndorf, Reith, St. Johann, Kirchdorf, Kössen, St. Ulrich und Rattenberg.<br />

<strong>Kitzbühels</strong> Kirchen<br />

Die Pfarrkirche<br />

Sie ist dem Hl. Andreas geweiht. Schon um das Jahr 800 n. Chr. stand auf diesem Platz e<strong>in</strong><br />

Gotteshaus. Die heutige Pfarrkirche stammt aus der Zeit um 1500. 71 Jahre wurde an ihr gebaut<br />

(1435 - 1506). Den gotischen Bau hat Baumeister Stefan Krumenauer aufgeführt, 1785 wurde<br />

die Kirche dann durch Andre Hueber barockisiert. Die Kirche ist dreischiffig. Der prachtvolle<br />

Hochaltar stammt vom Kitzbüheler Bildhauer Benedikt Faistenberger und dem Maler Veit Rabl.<br />

Die Beichtstühle und die "Wangen" der Kirchenstühle schuf Josef Mart<strong>in</strong> Lengauer, ebenso den<br />

Tabernakel und die Figuren der Kanzel. Das Deckengemälde <strong>in</strong> der Taufkapelle und das Ölbild<br />

der Hl. Dreikönige malte der berühmte Kitzbüheler Barockmaler Simon Benedikt Faistenberger.<br />

Das lebensgroße Kruzifix an der l<strong>in</strong>ken Wand stammt vom Kitzbüheler Bildhauer Franz Christoph<br />

Erler.<br />

Die Kirche wurde mehrmals renoviert, sodass sie heute sowohl romanische (Turm), als auch<br />

gotische und barocke Bauelemente aufweist.

Pfarrkirche zum Hl. Andreas und Liebfrauenkirche<br />

Die Liebfrauenkirche<br />

Sie ist der Gottesmutter Maria geweiht. Der Bau stammt aus dem 14. Jahrhundert. Das Altarbild<br />

ist e<strong>in</strong>e Kopie des berühmten Gnadenbildes "Maria-Hilf" von Lucas Cranach aus dem Dom zu<br />

Innsbruck. Simon Benedikt Faistenberger schuf die Wand- und Deckengemälde.<br />

Unter der Kirche ist e<strong>in</strong>e Totengruft (Krypta).<br />

Der mächtige Turm wurde vor ca. 400 Jahren als Glockenturm gebaut und trägt jetzt die "Große-<br />

Glocke" und die "Andreas-Glocke" sowie das "Zügnglöggei" - die Sterbeglocke.<br />

Unsere "Große Glocke"<br />

Sie war ursprünglich für die Stadtpfarrkirche zu St. Jakob <strong>in</strong> Innsbruck bestimmt. Wegen e<strong>in</strong>es<br />

Gussfehlers (e<strong>in</strong> Ziegelste<strong>in</strong> der Form war während des Gusses h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>gefallen und h<strong>in</strong>terließ e<strong>in</strong><br />

faustgroßes Loch <strong>in</strong> der Krone) nahmen die Innsbrucker die Glocke nicht an. Der Kitzbüheler<br />

Baumeister Sebastian Schwe<strong>in</strong>ester hörte davon und <strong>in</strong>itiierte e<strong>in</strong>e Spendenaktion.<br />

Bürgermeister Josef Traunste<strong>in</strong>er selbst g<strong>in</strong>g von Haus zu Haus sammeln und so konnte man<br />

diese Glocke mit dem wunderbaren Klang zum Materialpreis erwerben (ihr Gewicht beträgt 6500<br />

kg).<br />

1847 läutete sie zum erstenmal vom Frauenturm. In den beiden Weltkriegen wurden alle Glocken<br />

zur Herstellung von Waffen e<strong>in</strong>geschmolzen, nur die "Große Glocke" durfte auf besondere<br />

Fürbitte h<strong>in</strong> auf dem Turm bleiben.<br />

Die Kathar<strong>in</strong>enkirche<br />

Sie ist die Kirche <strong>in</strong>nerhalb der ehemaligen Stadtmauern. In Kriegs- und Seuchenzeiten ließ man<br />

niemanden <strong>in</strong> die Stadt h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> bzw. aus der Stadt h<strong>in</strong>aus. Man brauchte daher e<strong>in</strong> Gotteshaus <strong>in</strong><br />

der Stadt. Sie ist im gotischen Stil erbaut und besitzt auch e<strong>in</strong>en schönen gotischen Flügelaltar.<br />

Seit dem Jahre 1950 ist auf dem Turm e<strong>in</strong> Glockenspiel zum Gedächtnis an die Gefallenen<br />

beider Weltkriege untergebracht.<br />

Vom 14. Jahrhundert bis zum 31. Dezember 1875 versahen die Nachtwächter im Turm der<br />

Kathar<strong>in</strong>enkirche getreulich ihren Dienst.

Die Feuerwachstube auf dem Turm der Kathar<strong>in</strong>enkirche<br />

Die Spitalkirche<br />

An ihrer Stelle stand ehemals e<strong>in</strong>e große gotische Kirche, die aber beim Bau der Straße 1836<br />

abgetragen wurde. Das Altarbild stammt von S. B. Faistenberger. Rechts vom E<strong>in</strong>gang steht die<br />

lebensgroße Figurengruppe "Unser Herr auf der Stiege".<br />

Das Kapuz<strong>in</strong>erkloster<br />

Das Kloster wurde 1697 von Johann Raymund Graf Lamberg d.Ä. gestiftet. Im Jahre 1702<br />

konnte se<strong>in</strong> Sohn Johann Raymund d.J., Weihbischof von Passau, die Klosterkirche, die als<br />

schlichter Barockbau <strong>in</strong> der typischen Art e<strong>in</strong>es Bettelordenshauses errichtet wurde, weihen. Seit<br />

dem Jahre 2002 wird das Kloster von Franziskanern betreut.<br />

Die Evangelische Christuskirche<br />

Sie stammt von Prof. Clemens Holzmeister und wurde 1962 geweiht.<br />

Die Nepomukkapelle<br />

Sie wurde im Jahre 1727 als Bittkapelle gegen die Überschwemmungen des Pfarrau- und<br />

Gänsbaches gebaut. Innen schmücken sie herrliche Fresken von Simon Benedikt Faistenberger.<br />

Darüber h<strong>in</strong>aus besitzt Kitzbühel über die ganze Stadt verteilt noch e<strong>in</strong>e ganze Reihe schöner<br />

Kapellen und Bildstöcke.<br />

Kitzbüheler Persönlichkeiten

Josef Herold<br />

(1872 - 1938)<br />

Er gehörte mit Franz Reisch zu den ersten<br />

Schifahrern <strong>in</strong> Kitzbühel. Als Fotograf machte er<br />

mit se<strong>in</strong>en Bildern Kitzbühel <strong>in</strong> aller Welt<br />

bekannt. Se<strong>in</strong> größter Wunsch war der Bau e<strong>in</strong>er<br />

Seilbahn auf den Hahnenkamm. Im Jahre 1927<br />

war es dann soweit - die Hahnenkammbahn<br />

wurde gebaut. Damit war Kitzbühel e<strong>in</strong>er der<br />

modernsten W<strong>in</strong>tersportorte der Welt.<br />

An me<strong>in</strong> Kitzbühel<br />

Du schöne Stadt im Kranz der Berge,<br />

Du bist uns lieb und wohlvertraut,<br />

Wir wissen nicht, wer De<strong>in</strong>e Häuser<br />

Und De<strong>in</strong>e Straßen e<strong>in</strong>st erbaut.<br />

Wir wissen nur, der Herrgott selber<br />

Hat diesen Meister e<strong>in</strong>st gesandt,<br />

Damit er hier e<strong>in</strong> Schmuckstück schaffe,<br />

Wie ke<strong>in</strong>s besteht im ganzen Land. -<br />

In diesem Land der schönen Berge<br />

Bist Du die schönste weit und breit:<br />

Gott schütze Dich, Du liebe Heimat<br />

In guter und <strong>in</strong> schlechter Zeit.<br />

Dieses Lied schrieb Josef Herold als e<strong>in</strong>e Liebeserklärung an se<strong>in</strong>e Vaterstadt.<br />

Josef Pirchl<br />

(1822 - 1906)<br />

Er war von Beruf Uhrmacher und e<strong>in</strong> gesuchter<br />

Mechaniker. Se<strong>in</strong>e ganze Kraft stellte er<br />

uneigennützig se<strong>in</strong>er Heimatstadt zur Verfügung:<br />

30 Jahre lang arbeitete er im Geme<strong>in</strong>derat und<br />

war 8 Jahre davon Bürgermeister der Stadt.<br />

Im Jahre 1872 gründete er die Freiwillige<br />

Feuerwehr. Er war auch Gründer des<br />

Turnvere<strong>in</strong>s.<br />

Josef Pirchl haben wir es auch zu verdanken,<br />

dass im Jahre 1875 die Eisenbahn <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />

Schleife um Kitzbühel gebaut wurde und die<br />

Stadt e<strong>in</strong>en Bahnhof erhielt. Ursprünglich war<br />

nämlich vorgesehen, die L<strong>in</strong>ie von St. Johann<br />

nach Wörgl zu führen.<br />

Hochgeachtet starb Josef Pirchl im Jahre 1906.<br />

E<strong>in</strong>e Er<strong>in</strong>nerungstafel an se<strong>in</strong>em Wohnhaus und<br />

e<strong>in</strong>e nach ihm benannte Straße er<strong>in</strong>nern uns an<br />

ihn.

Franz Reisch<br />

(1863 - 1920)<br />

Er war Gastwirt und Konditor <strong>in</strong> Kitzbühel.<br />

Nachdem er e<strong>in</strong> Buch über den Schilauf <strong>in</strong><br />

Norwegen gelesen hatte, ließ er sich aus<br />

Norwegen "Scheeschuhe", wie die Schi damals<br />

genannt wurden, schicken. Am 5. März 1893 fuhr<br />

er erstmals mit Schiern vom Kitzbüheler Horn <strong>in</strong>s<br />

Tal. Als im Jahre 1902 die<br />

W<strong>in</strong>tersportvere<strong>in</strong>igung Kitzbühel gegründet<br />

wurde, fasste man auch den Beschluss, durch<br />

Sportbilder für das Schneeschuhlaufen und den<br />

Besuch <strong>Kitzbühels</strong> zu werben. Seit dieser Zeit<br />

war Josef Herold mit se<strong>in</strong>em "Guckkasten"<br />

(Fotoapparat) immer dabei, wenn Schitouren auf<br />

die umliegenden Berge gemacht wurden. Bei<br />

dieser Sitzung beschloss man ausserdem noch,<br />

bei den e<strong>in</strong>heimischen Wagnermeistern 30 Paar<br />

Schi für die Kitzbüheler Schuljugend anfertigen<br />

zu lassen und Franz Reisch übernahm es selbst<br />

"se<strong>in</strong>e Buben" auf der H<strong>in</strong>terbräuleiten im<br />

Schilauf zu unterrichten.<br />

Franz Reisch war auch <strong>in</strong> den Jahren 1903 -<br />

1913 Bürgermeister der Stadt und machte <strong>in</strong><br />

dieser Zeit Kitzbühel zum 1. W<strong>in</strong>tersportort Tirols.<br />

Er starb 1920 bei e<strong>in</strong>er Schiabfahrt vom Hahnenkamm im 59. Lebensjahr an Herzversagen.<br />

Das Kitzbüheler Ski-Wunderteam<br />

Von li. n. re.:<br />

Ernst H<strong>in</strong>terseer, Hias Leitner, Christian Pravda, Fritz Huber d.J., Anderl Molterer, Toni Sailer

Alfons Petzold<br />

(1882 -1923)<br />

Der „Arbeiterdichter“ Alfons Petzold wurde 1882 <strong>in</strong><br />

Wien geboren. Schon als K<strong>in</strong>d kränkelte er immer<br />

wieder. Da se<strong>in</strong>e Eltern immer mehr verarmten,<br />

konnte er ke<strong>in</strong>e höhere Schule besuchen und<br />

musste sich, da er auch ke<strong>in</strong>e Lehrstelle fand, schon<br />

mit 14 Jahren als Hilfsarbeiter durchschlagen. In<br />

dieser Zeit starb se<strong>in</strong> Vater und wenig später auch<br />

se<strong>in</strong>e Mutter. Hunger und Delogierung waren se<strong>in</strong><br />

weiteres Los. Er musste <strong>in</strong> Massenquartieren<br />

übernachten und - <strong>in</strong> der schlimmsten Zeit se<strong>in</strong>es<br />

Lebens zeitweilig mit anderen Arbeitslosen - im<br />

Abflusskanal des Wienflusses. Die Obdachlosen<br />

ernährten sich von Abfällen und - als Aufbesserung<br />

ihrer Kost - sogar von Ratten.<br />

Trotzdem verlor Petzold nie den Glauben an das<br />

Gute, er las viel und begann selbst zu schreiben.<br />

Se<strong>in</strong> Schaffensgebiet war die Welt der Arbeiter.<br />

Nach zwölf Jahren als Hilfsarbeiter brach Petzold im<br />

Jahre 1908 unter e<strong>in</strong>em Blutsturz zusammen. Er war<br />

dem Tode nahe. Freunde ermöglichten ihm die<br />

E<strong>in</strong>weisung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Lungenheilstätte, wodurch sich<br />

se<strong>in</strong> Gesundheitszustand zusehends besserte. So<br />

kam er 1917 nach Kitzbühel. Das Klima hier tat ihm<br />

gut, aber der Zusammenbruch des Krieges brachte<br />

wieder Entbehrung und Not. Alfons Petzold starb,<br />

erst 41-jährig, am 26. Jänner 1923 <strong>in</strong> Kitzbühel. Er ruht auf dem hiesigen Bergfriedhof.<br />

Das bedeutendste Werk Alfons Petzolds ist se<strong>in</strong> Roman „Das rauhe Leben“, <strong>in</strong> dem er se<strong>in</strong><br />

eigenes Leben beschrieb.<br />

Immer ist es der Schweigende,<br />

der das Wort sät <strong>in</strong> die Welt,<br />

immer ist es der sich Neigende,<br />

der zuletzt als Sieger E<strong>in</strong>zug hält.<br />

Allen laut und hastig Strebenden<br />

baut e<strong>in</strong> tiefes Grab die Zeit,<br />

nur den still und e<strong>in</strong>sam Lebenden<br />

blüht die holde Ewigkeit.<br />

(Alfons Petzold)

Franz Christoph Erler<br />

(1829 - 1911)<br />

Erler war e<strong>in</strong> bedeutender Bildhauer unserer Stadt.<br />

Er schuf das Freiheitskämpferdenkmal beim alten<br />

Stadtspital und das große Kreuz <strong>in</strong> der Pfarrkirche.<br />

Die meiste Zeit se<strong>in</strong>es Schaffens verbrachte er <strong>in</strong><br />

Wien, wo auch die größte Zahl se<strong>in</strong>er Kunstwerke zu<br />

bewundern ist (Votivkirche, Alt-Lerchenfelder Kirche,<br />

Stephansdom).<br />

Erler wurde 1829 <strong>in</strong> der "Hanslmühle" (heute<br />

abgerissen - Parkplatz!) geboren und starb 1911 <strong>in</strong><br />

Wien. E<strong>in</strong> Gedenkste<strong>in</strong> im Kurpark er<strong>in</strong>nert an den<br />

großen Kitzbüheler Künstler.<br />

Alfons Walde<br />

(1891 - 1958)<br />

Walde kam 1891 als Sohn e<strong>in</strong>er Lehrerfamilie <strong>in</strong><br />

Oberndorf zur Welt. Im folgenden Jahr übersiedelte<br />

die Familie nach Kitzbühel, wo se<strong>in</strong> Vater Leiter der<br />

Volksschule wurde. Alfons Walde studierte<br />

anfänglich an der Technischen Hochschule, wandte<br />

sich später aber der Malerei zu. Bekannt wurde er<br />

durch se<strong>in</strong>e Bilder der Tiroler Landschaft und ihrer<br />

Menschen. Im Kitzbüheler Heimatmuseum s<strong>in</strong>d viele<br />

se<strong>in</strong>er Werke zu sehen (auch die Volksschule besitzt<br />

e<strong>in</strong> Bild von ihm, e<strong>in</strong> Geschenk se<strong>in</strong>er Schwester<br />

Berta Walde). Auch an Plakatwettbewerben für die<br />

Fremdenverkehrswerbung beteiligte er sich mit<br />

großem Erfolg. Walde war aber auch als Architekt<br />

tätig und plante u.a. die Stationsgebäude der alten<br />

Hahnenkammbahn, Schulen, Hotels und<br />

Privathäuser.

Quelle:<br />

http://www.v<br />

skitzbuehel.ts<br />

n.at/kitzb%C<br />

3%BChel/kit<br />

zbuehel.htm