Beugung und Interferenz am Mehrfachspalt und Gitter - Wieland ...

Beugung und Interferenz am Mehrfachspalt und Gitter - Wieland ...

Beugung und Interferenz am Mehrfachspalt und Gitter - Wieland ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

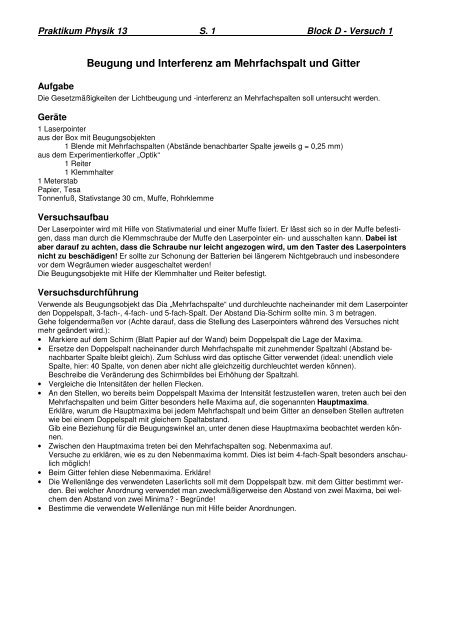

Praktikum Physik 13 S. 1 Block D - Versuch 1<br />

Aufgabe<br />

<strong>Beugung</strong> <strong>und</strong> <strong>Interferenz</strong> <strong>am</strong> <strong>Mehrfachspalt</strong> <strong>und</strong> <strong>Gitter</strong><br />

Die Gesetzmäßigkeiten der Lichtbeugung <strong>und</strong> -interferenz an <strong>Mehrfachspalt</strong>en soll untersucht werden.<br />

Geräte<br />

1 Laserpointer<br />

aus der Box mit <strong>Beugung</strong>sobjekten<br />

1 Blende mit <strong>Mehrfachspalt</strong>en (Abstände benachbarter Spalte jeweils g = 0,25 mm)<br />

aus dem Experimentierkoffer „Optik“<br />

1 Reiter<br />

1 Klemmhalter<br />

1 Meterstab<br />

Papier, Tesa<br />

Tonnenfuß, Stativstange 30 cm, Muffe, Rohrklemme<br />

Versuchsaufbau<br />

Der Laserpointer wird mit Hilfe von Stativmaterial <strong>und</strong> einer Muffe fixiert. Er lässt sich so in der Muffe befestigen,<br />

dass man durch die Klemmschraube der Muffe den Laserpointer ein- <strong>und</strong> ausschalten kann. Dabei ist<br />

aber darauf zu achten, dass die Schraube nur leicht angezogen wird, um den Taster des Laserpointers<br />

nicht zu beschädigen! Er sollte zur Schonung der Batterien bei längerem Nichtgebrauch <strong>und</strong> insbesondere<br />

vor dem Wegräumen wieder ausgeschaltet werden!<br />

Die <strong>Beugung</strong>sobjekte mit Hilfe der Klemmhalter <strong>und</strong> Reiter befestigt.<br />

Versuchsdurchführung<br />

Verwende als <strong>Beugung</strong>sobjekt das Dia „<strong>Mehrfachspalt</strong>e“ <strong>und</strong> durchleuchte nacheinander mit dem Laserpointer<br />

den Doppelspalt, 3-fach-, 4-fach- <strong>und</strong> 5-fach-Spalt. Der Abstand Dia-Schirm sollte min. 3 m betragen.<br />

Gehe folgendermaßen vor (Achte darauf, dass die Stellung des Laserpointers während des Versuches nicht<br />

mehr geändert wird.):<br />

• Markiere auf dem Schirm (Blatt Papier auf der Wand) beim Doppelspalt die Lage der Maxima.<br />

• Ersetze den Doppelspalt nacheinander durch <strong>Mehrfachspalt</strong>e mit zunehmender Spaltzahl (Abstand benachbarter<br />

Spalte bleibt gleich). Zum Schluss wird das optische <strong>Gitter</strong> verwendet (ideal: unendlich viele<br />

Spalte, hier: 40 Spalte, von denen aber nicht alle gleichzeitig durchleuchtet werden können).<br />

Beschreibe die Veränderung des Schirmbildes bei Erhöhung der Spaltzahl.<br />

• Vergleiche die Intensitäten der hellen Flecken.<br />

• An den Stellen, wo bereits beim Doppelspalt Maxima der Intensität festzustellen waren, treten auch bei den<br />

<strong>Mehrfachspalt</strong>en <strong>und</strong> beim <strong>Gitter</strong> besonders helle Maxima auf, die sogenannten Hauptmaxima.<br />

Erkläre, warum die Hauptmaxima bei jedem <strong>Mehrfachspalt</strong> <strong>und</strong> beim <strong>Gitter</strong> an denselben Stellen auftreten<br />

wie bei einem Doppelspalt mit gleichem Spaltabstand.<br />

Gib eine Beziehung für die <strong>Beugung</strong>swinkel an, unter denen diese Hauptmaxima beobachtet werden können.<br />

• Zwischen den Hauptmaxima treten bei den <strong>Mehrfachspalt</strong>en sog. Nebenmaxima auf.<br />

Versuche zu erklären, wie es zu den Nebenmaxima kommt. Dies ist beim 4-fach-Spalt besonders anschaulich<br />

möglich!<br />

• Beim <strong>Gitter</strong> fehlen diese Nebenmaxima. Erkläre!<br />

• Die Wellenlänge des verwendeten Laserlichts soll mit dem Doppelspalt bzw. mit dem <strong>Gitter</strong> bestimmt werden.<br />

Bei welcher Anordnung verwendet man zweckmäßigerweise den Abstand von zwei Maxima, bei welchem<br />

den Abstand von zwei Minima? - Begründe!<br />

• Bestimme die verwendete Wellenlänge nun mit Hilfe beider Anordnungen.

Praktikum Physik 13 S. 2 Block D - Versuch 1<br />

Strukturaufklärung<br />

Kennt man umgekehrt die Wellenlänge des Lasers, so kann man sehr kleine Abstände bestimmen (Strukturaufklärung).<br />

1. Bestimmung der <strong>Gitter</strong>konstanten eines <strong>Gitter</strong>s:<br />

Verwende als <strong>Beugung</strong>sobjekt das <strong>Gitter</strong> „250“ oder ein ähnliches <strong>Gitter</strong>. Bestimme dessen <strong>Gitter</strong>konstante<br />

mit Hilfe seines <strong>Beugung</strong>sbildes.<br />

Vergleiche dein Ergebnis mit der Firmenangabe: „250“ steht hier für 250 Spalte je cm.<br />

2. Bestimmung der Dicke eines Haares:<br />

Laser ausschalten!! Legt ein Haar eines Mitschülers über<br />

die Strahlaustrittsöffnung des Lasers <strong>und</strong> fixiert es seitlich<br />

mit Tesafilm. Auf einer mindestens 3 m entfernten Wand<br />

beobachtet ihr ein typisches <strong>Beugung</strong>sbild. Dieses hat<br />

Ähnlichkeit mit dem <strong>Beugung</strong>sbild eines Doppelspaltes,<br />

insbesondere ist in der Mitte (Schattenraum des Haares)<br />

ein heller Strich.<br />

Erkläre dieses Phänomen (vgl. Abb. 2). Bestimme die<br />

Haardicke.<br />

Abb. 2: Zur Entstehung der <strong>Interferenz</strong>figur eines<br />

Drahtes oder Haares. Als was fungieren die Randpunkte<br />

R1 <strong>und</strong> R2 des Haares?