Human Condition - Universalmuseum Joanneum

Human Condition - Universalmuseum Joanneum

Human Condition - Universalmuseum Joanneum

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Kunsthaus Graz<br />

<strong>Universalmuseum</strong><br />

<strong>Joanneum</strong><br />

<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />

Mitgefühl und<br />

Selbstbestimmung<br />

in prekären Zeiten<br />

Empathy and<br />

Emancipation in<br />

Precarious Times

Kunsthaus Graz<br />

<strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong>

<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />

Mitgefühl und<br />

Selbstbestimmung<br />

in prekären Zeiten<br />

Empathy and<br />

Emancipation in<br />

Precarious Times

2—3<br />

Susan Philipsz<br />

The River Cycle, 2009<br />

Lyrics: Radiohead,<br />

Pyramid Song, 2001

I jumped in the river and what did I see?<br />

Black-eyed angels swam with me<br />

A moon full of stars and astral cars<br />

And all the figures I used to see<br />

All my lovers were there with me<br />

All my past and futures<br />

And we all went to heaven in a little row boat<br />

There was nothing to fear and nothing to doubt<br />

I jumped into the river and what did I see?<br />

Black-eyed angels swam with me<br />

A moon full of stars and astral cars<br />

And all the figures I used to see<br />

All my lovers were there with me<br />

All my past and futures<br />

And we all went to heaven in a little row boat<br />

And there was nothing to fear and nothing to doubt<br />

There was nothing to fear and nothing to doubt<br />

There was nothing to fear and nothing to doubt

4—5<br />

Adrian Paci<br />

Per Speculum,<br />

2006

8—9<br />

Adrian Paci<br />

Turn on, 2004

10—11<br />

Adrian Paci<br />

Electric Blue, 2010

14—15<br />

Lida Abdul<br />

In Transit, 2008

18—19<br />

Lida Abdul<br />

White House, 2005

22—23<br />

Name des Künstlers<br />

Titel der Arbeit, 2005

24—25<br />

Lida Abdul<br />

Man in the Sea, 2010

26—27

28—29<br />

Marcel Dzama<br />

Pip, 2004

30—31<br />

Marcel Dzama<br />

Knowing precisely<br />

where to cut, 2008

32—33<br />

Marcel Dzama<br />

Ulysses, 2009

34—35<br />

Mark Manders<br />

Two Interconnected<br />

Houses, 2010

36—37

40—41<br />

Kris Martin<br />

Mandi VIII, 2006

42—43<br />

Mark Manders<br />

Small Unfired<br />

Clay Figure, 2006/07

44—45<br />

Kris Martin<br />

Bells, 2008

46—47<br />

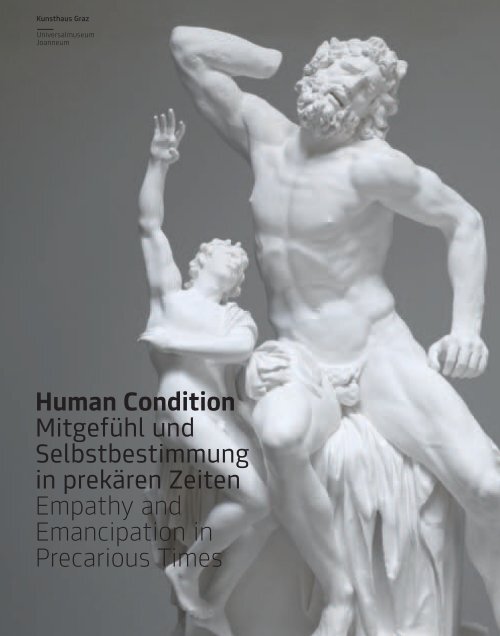

Maria Lassnig<br />

Woman Laokoon, 1976

48—49<br />

Marcel Dzama<br />

Zürich redet<br />

mit Helvetia,<br />

2008<br />

Lits et ratures,<br />

2008

50—51<br />

Marcel Dzama<br />

Whose hell hoof<br />

resounds like<br />

heaven’s thunder,<br />

2008<br />

Presence is<br />

unsustainable or<br />

The circle of<br />

traitors, 2008

52—53<br />

Marcel Dzama<br />

Surrounded by<br />

his dark machines<br />

and the rage of<br />

the wild or An<br />

epic of humanity,<br />

2008<br />

Poor Bertrand<br />

de Born, 2009

54—55<br />

Renzo Martens<br />

Episode 3, 2009

58—59<br />

Renzo Martens<br />

Episode 1, 2000/03

62—63<br />

Maria Lassnig<br />

Stilleben mit rotem<br />

Selbstportrait, 1969

64—65

<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />

Mitgefühl und<br />

Selbstbestimmung<br />

in prekären Zeiten<br />

Diese Publikation<br />

erscheint anlässlich<br />

der Ausstellung<br />

<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />

Mitgefühl und<br />

Selbstbestimmung<br />

in prekären Zeiten<br />

Kunsthaus Graz<br />

<strong>Universalmuseum</strong><br />

<strong>Joanneum</strong><br />

12. Juni bis<br />

12. September 2010<br />

Kurator<br />

Adam Budak<br />

Herausgeber<br />

Peter Pakesch,<br />

Adam Budak<br />

Erschienen<br />

im Verlag der<br />

Buchhandlung<br />

Walther König,<br />

Köln

66 — 67<br />

Inhaltsverzeichnis

2<br />

Abbildungen<br />

176<br />

Vorwort<br />

Peter Pakesch<br />

178<br />

Die Zerbrechlichkeit<br />

der menschlichen<br />

Angelegenheiten<br />

<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>.<br />

Mitgefühl und<br />

Selbstbestimmung<br />

in prekären Zeiten<br />

Adam Budak<br />

198<br />

Empathie und<br />

Emanzipation<br />

„Verstehendes Herz“,<br />

prekäre Zeit,<br />

erweitertes Urteilen –<br />

eine Annäherung<br />

mit Hannah Arendt<br />

Sophie Loidolt<br />

206<br />

Vita activa oder<br />

Vom tätigen Leben<br />

Hannah Arendt<br />

218<br />

Die empathische<br />

Zivilisation<br />

Wege zu einem<br />

globalen<br />

Bewusstsein<br />

Jeremy Rifkin<br />

238<br />

Gefährdetes Leben<br />

Politische Essays<br />

Judith Butler<br />

253<br />

Index<br />

254<br />

Biografien<br />

264<br />

Impressum

Vorwort<br />

Peter Pakesch

Der Gang der letzten Jahre hat uns vieler Gewissheiten beraubt. Eine in atemberaubendem<br />

Tempo wachsende Menschheit durchlebt eine Entwicklung höchst heterogener<br />

und widersprüchlicher Dynamik, die die Grundfesten unserer Existenz materiell wie<br />

ideell infrage stellt. Die Fragen, mit denen wir heute konfrontiert werden, vervielfachen<br />

sich nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Dynamiken. Sie multiplizieren sich<br />

vor allem auch durch ein nie zuvor existentes Wissen vom Gang des Geschehens und<br />

der Umstände allerorts, in großen Zusammenhängen wie auch im Detail – und mit<br />

all den Unterschieden, die krasser nicht sein könnten. Das verursacht ein Bedürfnis,<br />

nach Gewissheiten zu suchen, ein Verlangen nach Strategien, diesen Wandel besser<br />

zu verstehen und ihm mit neuen Dimensionen des Handelns zu begegnen. So begeben<br />

wir uns gegenwärtig im <strong>Universalmuseum</strong> <strong>Joanneum</strong> mit ganz unterschiedlichen<br />

Ausstellungen auf die Suche nach den Perspektiven dieser Aktualität. Im Zentrum<br />

davon steht das vorliegende Projekt <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>. Mitgefühl und Selbstbestimmung<br />

in prekären Zeiten als ein Aspekt des Themenschwerpunktes Conditio humana.<br />

So lebt der Mensch.

Die Zerbrechlichkeit<br />

der menschlichen<br />

Angelegenheiten<br />

<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong><br />

Mitgefühl und<br />

Selbstbestimmung<br />

in prekären Zeiten<br />

Adam Budak

1 Gilles Deleuze: Logik des Sinns.<br />

Frankfurt: Suhrkamp 1993, S. 100.<br />

2 Judith Butler: Gefährdetes<br />

Leben. Politische Essays.<br />

Frankfurt: Suhrkamp 2005, S. 68.<br />

3 The Invisible Committee, The<br />

Coming Insurrection, Semiotext(e)<br />

Intervention Series 1, Los Angeles:<br />

Semiotext(e) 2009, S. 16<br />

[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />

4 Vgl. Hannah Arendt: Vita activa<br />

oder Vom tätigen Leben. München:<br />

Piper 1981.<br />

5 Vgl. Jeremy Rifkin: Die empathische<br />

Zivilisation. Wege zu einem<br />

globalen Bewusstsein. Frankfurt,<br />

New York: Campus 2009.<br />

6 Butler, Gefährdetes Leben, S. 67.<br />

7 Brian Holmes: Escape the<br />

Overcode. Activist Art in the Control<br />

Society. Van Abbemuseum/<br />

WHW 2009, S. 195<br />

[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />

Was gibt es Bürokratisches in diesen phantastischen Maschinen, die die Völker und<br />

Gedichte sind? Es reicht, daß wir uns ein wenig zerstreuen, damit wir uns auf der<br />

Oberfläche wissen, daß wir unsere Haut wie eine Trommel spannen, damit die „große<br />

Politik“ beginnt. Ein leeres Feld, weder für den Menschen, noch für Gott; Singularitäten,<br />

die weder allgemein noch individuell, weder persönliche noch universelle sind,<br />

all dies durchquert von Zirkulationen, Echos, Ereignissen, die mehr Sinn und mehr<br />

Freiheit verschaffen, mehr Wirksamkeiten, als der Mensch je erträumt und Gott sich<br />

je vorgestellt hatte. Das leere Feld zirkulieren zu lassen und die prä-individuellen und<br />

unpersönlichen Singularitäten zum Sprechen zu bringen, kurz, den Sinn zu produzieren:<br />

Darin besteht heute die Aufgabe.1<br />

Denn wenn ich von dir verwirrt bin, da bist du bereits bei mir, und ich bin nirgendwo<br />

ohne dich. Ich kann das „Wir” nicht zusammenbringen, es sei denn, ich finde die Art<br />

und Weise, wie ich an das „Du” gebunden bin, indem ich zu übersetzen versuche, aber<br />

feststelle, daß meine eigene Sprache versagen und aufgeben muß, wenn ich dich<br />

kennen will. Du bist das, was ich durch diese Orientierungslosigkeit und diesen Verlust<br />

gewinne. So entsteht das Menschliche immer wieder als das, was wir erst noch<br />

kennenlernen müssen.2<br />

Wenn dann alles gesagt und getan ist, befinden wir uns mit einer gesamten Anthropologie<br />

im Krieg. Mit der Idee des Menschen an sich.3<br />

<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>. Mitgefühl und Selbstbestimmung in prekären Zeiten bietet eine<br />

Reise in die menschliche Ethik, in der die Struktur des Einander-Ansprechens, der Veranwortung<br />

und des moralischen Handelns auf dem Spiel stehen. „Wer sind wir?“, fragt<br />

Hannah Arendt in Vita activa oder Vom tätigen Leben, wo sich die Verwirklichung eines<br />

„Wer“ auf Denk-, Willens- und Urteilsprozesse bezieht.4 „Woraus bestehen wir?“, fragt<br />

Jeremy Rifkin bei seiner Einführung des Homo empathicus, des Protagonisten seiner<br />

„neuen Sicht auf das Wesen des Menschen”.5 „Was gilt als menschlich? Was erlaubt<br />

uns einander zu begegnen?“6, untersucht Judith Butler am Ende ihrer Aufsätze über<br />

zeitgenössische Gewalt und Trauer. Diese Ausstellung ist das Porträt einer prekären<br />

Welt voller Instabilität und mit einer ungewissen Zukunft, in der die Verwundbarkeit der<br />

Gesellschaft hinterfragt und die Zerbrechlichkeit der menschlichen Angelegenheiten<br />

zur Schau gestellt wird. In welchem Verhältnis stehen Mitgefühl und Selbstbestimmung<br />

zueinander? Auf welche Art und Weise wird durch diese Begriffe das menschliche<br />

Sein geformt? Im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Verzweiflung, Selbstermächtigung<br />

und einem rasant wachsenden Riss in der gesellschaftlichen Gestalt,<br />

zwischen kommunalem Begehren und einer Mentalität des Individualismus versammeln<br />

sich in dieser Ausstellung Modelle zeitgenössischer Wirklichkeiten und Konfliktherde.<br />

Im Angesicht der Unvorhersehbarkeit der Zukunft und konfrontiert mit der<br />

Aufhebung bislang verfügbarer Muster stellt sie sich die Frage, ob es noch Hoffnung<br />

gibt, und sucht nach Möglichkeiten von Heldentum im Zeitalter korrumpierter Werte<br />

und der Auslöschung des historischen Subjekts. „Wie kommt die Welt zusammen? Wie<br />

fällt eine Welt auseinander?“ Dies ist Brian Holmes’ Neuformulierung des ganz grundlegenden<br />

„Sein oder Nichtsein?“ unserer Zeit und sein Verweis auf Mittel und Wege<br />

für intellektuelles Handeln an der Basis im heutigen globalen System, als Prozesse der<br />

„Selbstverortung vor dem Horizont der Katastrophe und der anschließenden Ermittlung<br />

der Methoden und Maßstäbe konkreter Intervention in die gelebte Erfahrung“7. In den<br />

Worten dieses Gesellschaftstheoretikers „stehen wir an der Schwelle zu einem Gesellschaftsumbruch,<br />

herbeigeführt durch ein gescheitertes Wirtschaftsmodell, das auch<br />

zum Schmelzen der Polkappen und Aufflammen von Kriegen geführt hat”8.

72 — 73<br />

Adam Budak<br />

8 Holmes, Escape the Overcode,<br />

S. 401<br />

[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />

9 Nicolas Bourriaud: Precarious<br />

Constructions. Answers to Jacques<br />

Ranciere on Art and Politics. In:<br />

Open. Cahier on Art and the Public<br />

Domain No. 17 (2009), S. 23<br />

[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />

10 Bourriaud, Precarious<br />

Constructions, S. 32<br />

[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />

11 Comité invisible,<br />

L’insurrection qui vient, S. 9<br />

[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />

12 Ibid., S. 83<br />

[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />

http://www.mecanopolis.org/<br />

wp-content/uploads/2008/11/<br />

pdf_insurrection.pdf<br />

13 Vgl. Ibid., S. 15<br />

[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />

14 Ibid., S. 19.<br />

Mehr als je zuvor tauchen zahlreiche Fragen von alarmierender Dringlichkeit auf und<br />

es formen sich dann Aussagen von sowohl Verzweiflung als auch Klarheit, verschickten<br />

Manifesten, Äußerungen einer Gesellschaft, einer Menschlichkeit im Angesicht des<br />

Verlusts moralischer Autorität und eines Gefühls für Werte. Wer spricht heute für die<br />

Menschheit? Mit welcher Stimme und mit welchen Absichten? Was sind die vordringlichen<br />

Verpflichtungen in unserer Zeit? Was ist moralisch verbindlich? Wir warten. Wir<br />

hängen in der Luft. Es sind prekäre Zeiten, in denen wir leben – zerbrechliche und ephemere<br />

Augenblicke der Kurzlebigkeit. Beständigkeit ist zu einer Seltenheit geworden.<br />

In seiner Analyse des „Prekariats“ erinnert Nicolas Bourriaud an Zygmunt Baumans<br />

Definition unserer Zeit als einer der „flüssigen Moderne“ in Form einer Gesellschaft von<br />

allgemeiner Disponibilität, wo nichts verrufener ist als „die Standfestigkeit, Klebrigkeit<br />

und Zähflüssigkeit von belebten wie unbelebten Dingen“9. „Prekär“ bedeutet, wie Bourriaud<br />

erinnert, etymologisch „das, was nur dank einer jederzeit umkehrbaren Genehmigung<br />

existiert. Die precaria waren die Felder, die für einen festgesetzten Zeitraum<br />

dem Bauern vom Grundherrn zur Nutzung überlassen wurden, ganz unabhängig von<br />

den Gesetzen zur Regelung von Eigentumsfragen. Man sagt, ein Gegenstand sei prekär,<br />

wenn er weder einen eindeutigen Status noch eine sichere Zukunft oder endgültige<br />

Bestimmung hat: Er ist gefangen, in der Schwebe, wartend, umgeben von Unschlüssigkeit.<br />

Er besetzt ein transitorisches Territorium.“10<br />

Wir warten. Wir hängen in der Luft, in Erwartung. Das vom anonymen Kollektiv Comité<br />

invisible verfasste politische Pamphlet L’insurrection qui vient (Der kommende Aufstand)<br />

konstatiert knallhart: „Darüber ist sich jeder einig. Wir stehen unmittelbar vor<br />

dem großen Knall.”11 Wir warten weiter, während sie behaupten:<br />

Warten ist sinnlos – auf einen Durchbruch, auf die Revolution, die atomare Apokalypse<br />

oder eine soziale Bewegung. Weiter warten ist Wahnsinn. Die Katastrophe wird nicht<br />

kommen, sie ist schon da. Wir befinden uns bereits mittendrin im Zusammenbruch der<br />

Zivilisation. Und in eben dieser Wirklichkeit müssen wir Position beziehen.12<br />

Die Rhetorik der Krise und die Rhetorik der Macht überschneiden sich hier; das Teilen<br />

von Empfindsamkeit und die weitere Ausarbeitung des Teilens ist ein Antrieb: die<br />

Enthüllung dessen, was uns gemein ist und der Aufbau einer Macht. Die Empathie fungiert<br />

als Mittel zur Messung der Intensität des Teilens.13 Und noch eine Frage, ebenso<br />

merkwürdig wie auf der Hand liegend und verwundbar, kommt hier zum Ausdruck: „Wie<br />

finden wir einander?”14 Inmitten der Aufstände in Griechenland und Frankreich, beim<br />

Gebet im Schatten eines Tempels, wird ein Ruf nach einem Aufstand geäußert.<br />

Die zur Ausstellung <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>. Mitgefühl und Selbstbestimmung in prekären<br />

Zeiten eingeladenen Künstler erschließen den kritischen Raum des menschlichen Seins<br />

und legen ihr Augenmerk ganz besonders auf Hannah Arendts Handeln, eine der ganz<br />

grundlegenden menschlichen Tätigkeiten, die zusammen mit Arbeiten und Herstellen<br />

die Vita activa bzw. das tätige Leben ausmachen und den elementaren Bedingungen<br />

entsprechen, unter denen dem Menschen in Hannah Arendts Worten das Leben auf<br />

Erden geschenkt wurde. Die menschliche Grundbedingung, unter der die Tätigkeit<br />

des Arbeitens steht, ist das Leben selbst, wogegen das Herstellen für eine „künstliche“<br />

Welt der Dinge sorgt, deutlich anders als jede natürliche Umgebung, und seine<br />

menschliche Grundbedingung ist die Weltlichkeit. Das Handeln ist, wie Arendt ausführt,<br />

die einzige Tätigkeit der Vita activa, die sich ohne die Vermittlung von Materie, Material<br />

und Dingen direkt zwischen Menschen abspielt. Die Grundbedingung, die ihr entspricht,<br />

ist das Faktum der Pluralität, nämlich die Tatsache, daß nicht ein Mensch, sondern<br />

viele Menschen auf der Erde leben und die Welt bevölkern.15<br />

Das Handeln wird verknüpft mit dem Prinzip des Neuanfangs, „im ursprünglichsten<br />

und allgemeinsten Sinne ist Handeln und etwas Neues anfangen dasselbe; jede Aktion

15 Arendt, Vita activa, S. 17.<br />

16 Ibid., S. 215.<br />

17 Ibid., S. 217.<br />

18 Ibid., S. 220.<br />

19 Ibid., S. 224.<br />

20 Ibid., S. 234.<br />

21 Julia Kristeva: Hannah Arendt.<br />

New York: Columbia University<br />

Press 2001, S. 174<br />

[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />

setzt vorerst etwas in Bewegung“.16 Das Handeln ist auch mit dem Sprechen verwandt,<br />

weil das Handeln der spezifisch menschlichen Lage, sich in einer Vielheit einzigartiger<br />

Wesen als unter seinesgleichen zu bewegen, nur entsprechen kann, wenn es seine Antwort<br />

auf die Frage bereithält, die unwillkürlich jedem Neuankömmling vorgelegt wird,<br />

auf die Frage: „Wer bist Du?“17 […] Diese Aufschluß-gebende Qualität des Sprechens<br />

und Handelns, durch die, über das Besprochene und Gehandelte hinaus, ein Sprecher<br />

und Täter mit in die Erscheinung tritt, kommt aber eigentlich nur da ins Spiel, wo Menschen<br />

miteinander, und weder für- noch gegeneinander, sprechen und agieren.18<br />

Ein Ruf nach dem „Wer“ und dem „Mit(einander)“ liegt Hannah Arendts Gewebe der<br />

menschlichen Beziehungen zugrunde; Dazwischen und Zusammengehörigkeit sind<br />

darin die grundlegendsten Einsatzplattformen:<br />

Handeln und Sprechen bewegen sich in dem Bereich, der zwischen Menschen qua<br />

Menschen liegt, sie richten sich unmittelbar an die Mitwelt, in der sie die jeweils<br />

Handelnden und Sprechenden auch dann zum Vorschein und ins Spiel bringen, wenn<br />

ihr eigentlicher Inhalt ganz und gar „objektiv“ ist, wenn es sich um Dinge handelt,<br />

welche die Welt angehen, also den Zwischenraum, in dem Menschen sich bewegen und<br />

ihren jeweiligen, objektiv-weltlichen Interessen nachgehen. Diese Interessen sind im<br />

ursprünglichen Wortsinne das, was „inter-est“, was dazwischen liegt und die Bezüge<br />

herstellt, die Menschen miteinander verbinden und gleichzeitig voneinander scheiden.<br />

Fast alles Handeln und Reden betrifft diesen Zwischenraum, der ein jeweils anderer für<br />

jede Menschengruppe ist, so daß wir zumeist miteinander über etwas sprechen und<br />

einander etwas weltlich-nachweisbar Gegebenes mitteilen, für das die Tatsache, daß<br />

wir unwillkürlich in solchem Sprechen-über auch noch Aufschluß darüber geben, wer<br />

wir, die Sprechenden, sind, von sekundärer Bedeutung scheint.19<br />

Das Handeln als Instrument der Zerbrechlichkeit menschlicher Angelegenheiten ist<br />

eine gemeinschaftliche Angelegenheit – im Gegensatz zur Tätigkeit des Herstellens<br />

ist es in Isolierung niemals möglich. Für Arendt gilt: „[J]ede Isoliertheit […] beraubt der<br />

Fähigkeit zu handeln.“20<br />

Von Julia Kristeva wird Arendt für ihre Verwirklichung eines „Wer“ gewürdigt, in ihren<br />

philosophischen Ausführungen zu den Denk-, Willens- und Urteilsakten auf der Suche<br />

nach Antworten zu der Frage „Wer sind wir?“ im Gegensatz zu „Was sind wir?“. Nur<br />

offenbart in einer Handlung, an die es gekoppelt ist, erscheint das „Wer“ als dynamische<br />

Realität, als energeia, die ihr eigenes Tun und Handeln transzendiert und sich<br />

allen Versuchen der Verdinglichung oder Vergegenständlichung widersetzt. Somit ist<br />

es eine „Quelle“ der Kreativität, wenn auch, wie Kristeva anmerkt, „eine, die außerhalb<br />

des eigentlichen Schaffensprozesses bleibt“ und „unabhängig davon ist, was [von<br />

Künstlern] erreicht wird.“21 Kristeva diagnostiziert darüber hinaus auch ein schwieriges<br />

Verhältnis zwischen dem „Wer“ und dem Selbst : Das „Wer“ ist das eigenständige<br />

Wesen, der griechische daimon, der „anderen gegenüber so deutlich und unverwechselbar<br />

erscheint, aber „der Person selbst verborgen bleibt.“ Das „Wer“ ist ein verborgenes<br />

Selbst, doch es verbirgt sich mehr vor der Person als vor der Erinnerung anderer<br />

Menschen. Das „Wer“ erscheint somit essenziell zu sein, doch nur im engen Sinne des<br />

Wortes: „as an essence that is actualized within the time of the plurality specific to<br />

other people.“22<br />

Indem er Hannah Arendts „Wer sind wir?” durch ein „Woraus bestehen wir?“ ergänzt,<br />

verkündet der Ökonom und Aktivist Jeremy Rifkin einen epochalen Schwenk auf eine<br />

„Klimaxweltwirtschaft“ und eine fundamentale Neuausrichtung des menschlichen<br />

Lebens auf diesem Planeten. Seinen Ausführungen zufolge wird nun, im Lichte der<br />

dritten industriellen Revolution, in einer neuen Ära des distributed capitalism (verteilter<br />

Kapitalismus) und am Beginn eines Biosphärenbewusstseins, das Zeitalter der

74 — 75<br />

Adam Budak<br />

22 Kristeva, Hannah Arendt,<br />

S. 173.<br />

23 Rifkin, Die empathische<br />

Zivilisation, S. 14.<br />

24 Ibid., S. 45.<br />

25 Vgl. Ibid., S. 31.<br />

26 Vgl. Ibid., S. 31.<br />

27 Ibid., S. 33.<br />

28 Ibid., S. 159.<br />

29 Ibid., S. 113.<br />

30 Vgl. Ibid., S. 119.<br />

31 Jeremy Rifkin, The Empathic<br />

Civilization: The Race to Global<br />

Consciousness in a World in Crisis.<br />

New York: Tarcher 2009, S. 168.<br />

32 Ibid, S. 173.<br />

33 Ibid, S. 173.<br />

34 Rifkin, Die empathische<br />

Zivilisation, S. 14.<br />

35 http://www.republicart.net/<br />

disc/empire/buden02_de.htm<br />

Aufklärung vom Zeitalter der Empathie abgelöst. Rifkin beginnt sein Buch Die empathische<br />

Zivilisation mit einer beunruhigenden Frage: „Wird globale Empathie rechtzeitig<br />

erreicht sein, um den Zusammenbruch der Zivilisation abzuwenden und unseren<br />

Planeten zu retten?”23 Die Entdeckung des Homo empathicus ist von entscheidender<br />

Bedeutung für Rifkins radikale neue Sicht auf das Wesen des Menschen, die nun langsam<br />

an Boden gewinnt, mit revolutionären Implikationen, „wie wir in den kommenden<br />

Jahrhunderten die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltpolitischen Weichen<br />

stellen.“24 Hervorgerufen durch das erwachende Selbstsein, fungiert die Empathie als<br />

Motor der Zivilisation, der sich als Enttribalisierung der verwandtschaftlichen Bande<br />

und Resozialisierung von verschiedenen Individuen auf der Grundlage von verbindenden<br />

Eigenschaften verstehen lässt.25 Rifkin schreibt der empathischen Erweiterung<br />

die Rolle eines psychologischen Mechanismus zu, der den Wandel und Übergang erst<br />

ermöglicht: Zivilisation geht einher mit wachsendem Einfühlungsvermögen.26 „Die Dialektik,<br />

die unserer Geschichte zugrunde liegt, ist die Endlosschleife der Rückkoppelung<br />

zwischen ausgreifender Empathie und zunehmender Entropie.“27 Eine solche Zivilisation<br />

ist auf einer Gesellschaft mit einer gemeinschaftlichen Identität, einem gemeinsamen<br />

Bewusstsein aufgebaut („Der Schlüssel zur Erleuchtung liegt darin, von der irregeleiteten<br />

Vorstellung abzugehen, dass es ein ‚Ich‘ gäbe, und zu erkennen, dass es nur<br />

viele einzigartige ‚Wir‘ gibt.“28), entwickelt als einzigartige Erfahrung mit unzähligen<br />

anderen – und im Hinblick auf die Empathie – im Zentrum der Menschheitsgeschichte,<br />

als Generator des gewaltigen Wandels von „Ich denke, also bin ich” zu einem „Ich<br />

nehme Anteil, also bin ich.“29 Gewebt aus Ehrfurcht, Vertrauen und Transzendenz ist<br />

das empathische Bewusstsein ein heikler Balanceakt, der sowohl enges persönliches<br />

Engagement als auch Abstand erfordert. Es ist die Seele der Demokratie30, wie Rifkin<br />

betont, eine Feier des Lebens31, ein zerbrechliches Konstrukt, das von uns abhängig ist,<br />

„eine poröse Grenze zwischen dem Ich und dem Du, die ermöglicht, dass zwei Wesen<br />

in einem gemeinsamen geistigen Raum aufeinander eingehen können.“32 Sie erscheint<br />

als allumfassende Erfahrung, mit der die großen Erzählungen der Menschheit ausverhandelt<br />

und in Einklang mit einem neuen, besseren und einheitsstiftenden Sinn des<br />

Lebens gebracht werden können:<br />

Indem wir uns Glauben und Vernunft als intime Aspekte des empathischen Bewusstseins<br />

vorstellen, erzeugen wir eine neue historische Synthese, die viele der eindringlichsten<br />

und überzeugendsten Eigenschaften des Zeitalters des Glaubens und des<br />

Zeitalters der Vernunft in sich vereinigt, während sie die vom Körper abgetrennten<br />

lebensverneinenden Erzählstränge hinter sich lässt.33<br />

Doch wie euphorisch diese Vision auch klingen mag, bleibt die einleitende alarmierende<br />

Frage nach wie vor offen: „Wird globale Empathie rechtzeitig erreicht sein, um den<br />

Zusammenbruch der Zivilisation abzuwenden und unseren Planeten zu retten?“34<br />

In einem Text über das post-emanzipatorische Emanzipationskonzept kritisiert Boris<br />

Buden die heutige Erfahrung des (politischen) Engagements und kartiert die gegenwärtige<br />

Unmöglichkeit von Identifikation mit aktivem Engagement:<br />

Wir engagieren uns zwar, wir erheben unsere Stimme dort, wo wir es für angebracht<br />

oder gerecht halten, wir artikulieren unsere Proteste und unsere Solidarität, aber wir<br />

tun es irgendwie halbherzig. Mit einem lästigen Unbehagen, das wir, wie es scheint, nie<br />

mehr los werden können. Warum eigentlich?35<br />

Nach Boris Buden können wir nicht mehr klar und deutlich zwischen unseren emanzipatorischen<br />

Interessen und allen anderen Interessen unterscheiden und uns von den<br />

politischen Positionen und Meinungen, die wir nicht teilen, klar abgrenzen. In seiner<br />

Erforschung der Logik der Emanzipation behauptet Ernesto Laclau, dass wir nicht mehr<br />

im Zeitalter der Emanzipation leben. Der Philosoph spekuliert:<br />

Wir kommen heute mit unserer eigenen Endlichkeit zu Rande, und mit den politischen

36 Ernesto Laclau: Jenseits von<br />

Emanzipation. In: Ernesto Laclau:<br />

Emanzipation und Differenz. Wien:<br />

Turia und Kant 2002, S. 44.<br />

37 Vgl. Ibid., S. 29.<br />

38 Ibid., S. 37 f.<br />

Möglichkeiten, die sie eröffnet. Dies ist der Punkt, von dem aus die potentiellen Befreiungsdiskurse<br />

unseres postmodernen Zeitalters beginnen müssen. Vielleicht können wir<br />

sagen, daß wir heute am Ende der Emanzipation stehen und am Beginn der Freiheit.36<br />

Das Ende des Kalten Krieges, die Explosion neuer ethnischer und nationaler Identitäten,<br />

die gesellschaftliche Zersplitterung im Zeichen des Spätkapitalismus und<br />

der Zusammenbruch universell gültiger Gewissheiten in der Philosophie wie in den<br />

Sozial- und Geschichtswissenschaften haben nach Laclau unsere Erwartungen an die<br />

Emanzipation verändert und auch deren Begriff, wie er in seiner Ausformulierung seit<br />

der Aufklärung besteht, modifiziert, was zum Scheitern oder vielmehr zum Verschwinden<br />

der Emanzipation aus dem politischen Horizont unserer Ära geführt hat. Laclau<br />

untersucht die inneren Widersprüche des Begriffes der „Emanzipation“, wie er aus dem<br />

Mainstream der Moderne aufgetaucht ist. Emanzipation bedeutet in ein und demselben<br />

Moment radikale Gründung und radikalen Ausschluss; das heißt, sie postuliert<br />

zugleich sowohl einen Grund des Sozialen als auch seine Unmöglichkeit.37 Die Herstellung<br />

eines Emazipationsdiskurses hängt darüber hinaus auch vom Verhältnis zwischen<br />

Universalismus und Partikularismus ab, das sich in ihm birgt. Laclau merkt dazu an:<br />

„Emanzipation ist direkt mit dem Schicksal des Universellen verbunden […] ohne das<br />

Auftreten des Universellen im historischen Terrain wäre Emanzipation unmöglich.“38<br />

Auf der Suche nach Möglichkeiten des politischen Handelns „jenseits der Emanzipation”<br />

unterscheidet Laclau zwischen zwei Dimensionen der Emanzipation: einer radikalen<br />

(in sich selbst gegründeten, die alles, was ihre Vollendung als radikale Andersheit<br />

behindert, ausschließt) und der anderen, nicht radikalen (gemeinsam mit ihrem anderen<br />

gegründeten, die auf alle Gesellschaftsbereiche Einfluss nimmt), und konstatiert<br />

dann das Scheitern von beiden, da beide voneinander ununterscheidbar geworden sind,<br />

angesichts der Tatsache, dass sich diese Gründung in dieser Gesellschaft nicht mehr<br />

vorstellen lässt, gefolgt vom Verschwinden des Universellen vom historischen Terrain.<br />

Buden diagnostiziert Laclau folgend die aktuelle Krise der Emanzipation, indem er sein<br />

Augenmerk auf das schwierige Verhältnis der Gesellschaft zu Engagement und Empathie<br />

und die Verwirrung rund um den mehrdeutigen Status der Gesellschaft legt:<br />

So können wir heute anstatt von der Emanzipation nur noch von einer Pluralität der<br />

Emanzipationen reden. Die Tatsache, dass wir sie nicht mehr klar voneinander unterscheiden<br />

bzw. abgrenzen können, kommt eben von ihrer grundlegenden Opazität. Wir<br />

können nämlich keinen einheitlichen Grund mehr finden, auf den sich alle emanzipatorischen<br />

Kämpfe reduzieren lassen. Ohne diese Gründung – ohne dass der Grund<br />

der Gesellschaft postuliert wird – gibt es auch keinen Ausschluss, kein Außen mehr.<br />

Die Gesellschaften, in denen wir leben, lassen sich nicht mehr als radikal gespalten<br />

vorstellen, und wir können keine klare Trennlinie ziehen, durch die unser emanzipatorisches<br />

Interesse etwas in der Gesellschaft abgrenzt, was aus ihr auszuschließen<br />

wäre. Und wir können uns auch nicht mit einem Subjekt identifizieren, das den Grund<br />

der Gesellschaft universal repräsentiert. Daher kommt dieses Unbehagen, das unser<br />

aktuelles emanzipatorisches Engagement ständig begleitet.39<br />

Doch Hannah Arendts Auffassung von Emanzipation als Fähigkeit (miteinander) zu<br />

denken, zu handeln und zu urteilen scheint in einem noch engeren Sinne einer weiteren<br />

Version der Definition von Emanzipation zu entsprechen, jener von Jacques Rancière. In<br />

seinem Buch Der emanzipierte Zuschauer betont Rancière:<br />

Die Emanzipation beginnt dann, wenn man den Gegensatz zwischen Sehen und Handeln<br />

in Frage stellt, wenn man versteht, dass die Offensichtlichkeiten, die so die Verhältnisse<br />

zwischen dem Sagen, dem Sehen und dem Machen strukturieren, selbst der<br />

Struktur der Herrschaft und der Unterwerfung angehören. Sie beginnt, wenn man versteht,<br />

dass Sehen auch eine Handlung ist, die diese Verteilung der Positionen bestätigt

76 — 77<br />

Adam Budak<br />

39 http://www.republicart.net/<br />

disc/empire/buden02_de.htm<br />

40 Jacques Rancière: Der<br />

emanzipierte Zuschauer. Wien:<br />

Passagen Verlag 2009, S. 23.<br />

41 Rancière: Democracy,<br />

Dissensus and the Aesthetics<br />

of Class Struggle. Historical<br />

Materialism 13:4 (2005), S. 292.<br />

42 Rancière, Der emanzipierte<br />

Zuschauer, S. 33.<br />

43 Butler, Gefährdetes Leben,<br />

S. 36.<br />

44 Ibid., S. 38 f.<br />

45 Ibid., S. 45.<br />

46 Ibid., S. 46.<br />

oder verändert. Auch der Zuschauer handelt, wie der Schüler oder der Gelehrte. Er<br />

beobachtet, er wählt aus, er vergleicht, er interpretiert.40 Rancière legitimiert seine<br />

eigene Interpretation der Emanzipation durch einen Rückgriff auf die ursprüngliche<br />

Bedeutung des Wortes „Emanzipation“: hervortreten aus dem Status einer Minderheit.<br />

Für den französischen Philosophen spielt die Emanzipation eine bedeutende gesellschaftliche<br />

Rolle mit einer ganz besonderen ethischen Aufgeladenheit, welche die<br />

Entwicklung der Gesellschaft beeinflusst und deren Fortschritt bedingt. Sie ist „vielmehr<br />

Prozess als Ziel, ein Bruch mit der Gegenwart statt ein in die Zukunft verlegtes<br />

Ideal.“41 Rancière distanziert sich von der Idee, dass Emanzipation nach einer Utopie<br />

strebe, die man erreichen könne, dass das (politische) Ringen um Anerkennung irgendwann<br />

ein Ende finde. Emanzipation wird als Ruf nach Gleichheit verstanden und wird<br />

somit immer und immer wieder weiterverhandelt; und nach jedem Sieg einer bestimmten<br />

Gruppe, wenn aus Dissens Konsens entstanden ist und eine neue „partage du sensible“<br />

(Aufteilung des Sinnlichen) erreicht wird, wird eine andere Gruppe ausgesondert,<br />

unsichtbar gemacht, zum Verstummen gebracht und als unbedeutend erachtet. In<br />

Rancières Grammatik der Zuschauerschaft bedeutet Emanzipation das Verwischen des<br />

Gegensatzes zwischen den Sehenden und den Handelnden, Einzelpersonen und Mitgliedern<br />

eines Kollektivkörpers. „Eine emanzipierte Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft<br />

von Erzählern und von Übersetzern“42, behauptet der Verfasser von Der emanzipierte<br />

Zuschauer, wo genau diese Emanzipation als der Prozess des Nachweises der Gleichstellung<br />

aller Intelligenzen wahrgenommen wird.<br />

Dringlichkeit des Handelns, die Herausforderung der Empathie sowie die Möglichkeit<br />

der Selbstbestimmung sind Kernthemen von Judith Butlers Politik des gefährdeten<br />

Lebens. Was sind die Dimensionen menschlicher Verletzbarkeit? Auf welche Art und<br />

Weise ist das menschliche Sein in seiner Gesamtheit von Verletzbarkeit geprägt? Die<br />

Philosophin reflektiert: „Mich beschäftigt in Anbetracht der jüngsten globalen Gewalt<br />

die Frage: Wer gilt als Mensch? Wessen Leben zählt als Leben? Und schließlich: Was<br />

macht ein betrauernswertes Leben aus?“43 Butlers Buch ist ein Kompendium dringlicher<br />

Fragen der Ethik, die von verletzbaren, der Gewalt ausgesetzten und Trauer,<br />

Schmerz und Verlust erfahrenden Wesen artikuliert werden:<br />

Etwas ergreift Besitz von dir: Woher kommt das? Welchen Sinn hat das? Was beansprucht<br />

uns in solchen Augenblicken, so daß wir nicht Herr unserer Selbst sind? An was<br />

sind wir gefesselt? Und von was werden wir ergriffen? […] Wer „bin“ ich ohne dich?44<br />

Das Bedürfnis, Gewalt zu verstehen, steht im Zentrum von Judith Butlers Aufsatzsammlung<br />

Gefährdetes Leben. Politische Essays. Inmitten all der Trauer, Besorgnis,<br />

Angst und Wut ist<br />

Gewalt […] eine Berührung der schlimmsten Art, mit ihr wird eine primäre Verletzbarkeit<br />

des Menschen durch andere Menschen in der erschreckendsten Weise sichtbar, sie ist<br />

ein Vorgang, in dem wir, ohne etwas tun zu können, dem Willen eines anderen ausgeliefert<br />

sind, ein Vorgang, in dem das Leben selbst durch die vorsätzliche Handlung<br />

eines anderen ausgelöscht werden kann.45<br />

Der Stoff, aus dem wir Menschen sind, ist verletzbar, schadensanfällig, bedroht und<br />

ungeschützt, gefährdet, verletzbar „gegenüber einer plötzlichen Attacke von irgendwoher,<br />

die wir nicht verhindern können.”46 Wie geht man damit um? Welche Optionen<br />

haben wir, welche langfristigen Strategien bieten sich an? „Es gibt die Möglichkeit,<br />

unverwundbar zu erscheinen, die Verwundbarkeit selbst zurückzuweisen“, spekuliert<br />

Butler und fährt fort:<br />

Wenn ich auf einer „gemeinsamen“ körperlichen Verletzbarkeit bestehe, mag es so aussehen,<br />

als postulierte ich eine neue Grundlage für den <strong>Human</strong>ismus. […] Eine Verletzbarkeit<br />

muß wahrgenommen und anerkannt werden, um in einer ethischen Begegnung<br />

eine Rolle zu spielen, und es gibt keine Garantie, daß dies geschehen wird. Es gibt

47 Ibid., S. 60 f.<br />

48 Ibid., S. 67.<br />

49 Ibid., S. 50.<br />

50 Ibid., S. 155.<br />

51 Ibid.<br />

52 Vgl. Ibid., S. 156 f.<br />

53 Ibid., S. 157.<br />

54 Ibid., S. 165.<br />

55 Ibid., S. 172.<br />

nicht nur stets die Möglichkeit, daß eine Verletzbarkeit nicht anerkannt wird und daß<br />

sie als „Nichtanerkennbare“ konstituiert wird, vielmehr hat, wenn eine Verletzbarkeit<br />

anerkannt ist, diese auch die Macht, Bedeutung und Struktur der Verletzbarkeit selbst<br />

zu ändern. Wenn die Verletzbarkeit eine Vorbedingung für die Vermenschlichung ist<br />

und die Vermenschlichung durch wechselnde Normen der Anerkennung unterschiedlich<br />

erfolgt, dann ergibt sich daraus in diesem Sinne, daß die Verletzbarkeit, soweit sie<br />

irgendeinem menschlichen Subjekt zugeschrieben werden soll, grundsätzlich von den<br />

existierenden Normen der Anerkennung abhängig ist.47<br />

Und es kommen noch weitere drängende Fragen auf, türmen sich vor uns auf, übernehmen<br />

das Kommando und drängen auf ihre verantwortungsvolle Beantwortung: Wie<br />

gehen wir mit unserer Verletzbarkeit um? Wie können wir uns im Zustand der Angst,<br />

der Not und des kollektiven Widerstands schützen? Butler fügt dazu hinzu: „Wollen wir<br />

sagen, daß es unser Status als ‚Subjekte‘ ist, der uns alle verbindet, obwohl das ‚Subjekt‘<br />

für viele von uns als in sich vielfältig und fragmentiert gilt? […] Was erlaubt uns, einander<br />

zu begegnen?“48 „Wessen Leben ist real? Wie ließe sich die Realität neu gestalten?”49<br />

Bei ihrer Ausführung der ethischen Anforderungen und ihrer Untersuchung der Kräfte<br />

der Trauer und der Gewalt fordert sie die Berücksichtigung der Struktur der Ansprache<br />

selbst. Dies ist für die Philosophin die wichtigste Verpflichtung in unserer Zeit – die<br />

Reaktionsweise, die auf ein Angesprochensein folgt, wahrgenommen als „ein Verhalten<br />

gegenüber dem Anderen, nachdem der Andere eine Forderung an mich gestellt<br />

hat, mich einer Schwäche bezichtigt oder mich zur Übernahme einer Verantwortung<br />

aufgefordert hat.“50 Darüber hinaus ist die Struktur der Ansprache wichtig, um zu verstehen,<br />

wie die moralische Autorität eingeführt und aufrechterhalten wird. Für Judith<br />

Butler heißt jemanden in einem Gespräch ansprechen auch eine Form von Koexistenz<br />

eingehen, folglich erweist sich irgendetwas an unserer Existenz als prekär, wenn diese<br />

Ansprache misslingt. Die Struktur der Ansprache ist unmittelbar damit verbunden, wie<br />

moralische Autorität eingeführt wird und funktioniert:<br />

Oder emphatischer ausgedrückt, was uns moralisch verpflichtet, hat damit zu tun, wie<br />

wir von anderen angesprochen werden, in Formen, die wir nicht verhindern oder vermeiden<br />

können. Dieser Einfluß, den die Ansprache des Anderen auf uns ausübt, konstituiert<br />

uns zuallererst gegen unseren Willen, oder vielleicht passender formuliert, noch vor<br />

der Ausbildung unseres Willens.51<br />

Butler geht auf das „Gesicht” ein, eine von Emmanuel Lévinas eingeführte Vorstellung,<br />

um zu erklären, wie es kommt, dass andere moralische Ansprüche an uns stellen,<br />

moralische Forderungen an uns richten, die wir nicht wollen und die wir nicht ohne<br />

weiteres ablehnen können.52 Für sie ist die Annäherung an das Gesicht die elementarste<br />

Form der Verantwortung. „Mich der Verletzlichkeit des Gesichts auszusetzen“53<br />

ist wohl die mutigste Herausforderung. Das Gesicht als die äußerste Gefährdetheit<br />

des anderen; das Gesicht als Diskursrahmen („Antlitz und Gespräch sind miteinander<br />

verbunden“); das Gesicht als Bedingung der Menschwerdung54; das Gesicht als<br />

Darstellung dessen, „womit keine Identifizierung möglich ist, eine Vollendung der<br />

Entmenschlichung und eine Bedingung für Gewalt“55: Genau hier, auf der Bühne des<br />

Gesichts entfalten sich (sanft) die Wesen der Ausstellung <strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>. Mitgefühl<br />

und Selbstbestimmung in prekären Zeiten.<br />

Die für die Ausstellung zusammengestellten Kunstwerke bilden eine Sammlung<br />

von Allegorien auf die turbulenten Zeiten, die wir durchleben. In dieser Studie der<br />

menschlichen Porträtkunst tritt das Gesicht als eine Landschaft der Menschlichkeit<br />

auf; es ist die Spiegeloberfläche, auf der sich Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit der<br />

menschlichen Angelegenheiten spiegeln, ein Instrument einer verletzten Identität, die<br />

Vertreibung und Enteignung ausgesetzt ist.

78 — 79<br />

Adam Budak<br />

Griechen im Würgegriff,<br />

Titelseite der Frankfurter<br />

Rundschau, 2. März 2010<br />

56 Paci erinnerte sich, dass er als<br />

kleiner Junge mit Freunden ein<br />

ähnliches Spiel gespielt hatte – er<br />

erinnerte sich daran, als er in den<br />

Fernsehnachrichten Bilder von<br />

palästinensischen Kindern sah, die<br />

mit zerbrochenen Spiegeln Soldaten<br />

blendeten.<br />

Der Film Per Speculum (2006) des albanischen Künstlers Adrian Paci entlehnt seinen<br />

Titel vom Korintherbrief des Apostels Paulus: „Videmus nunc per speculum in aenigmate:<br />

tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte: tunc autem cognoscam<br />

sicut et cognitus sum“ (Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte<br />

Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich<br />

unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch<br />

und durch erkannt worden bin; Erster Brief an die Korinther XIII, 12). In der Eröffnungseinstellung<br />

des Films sehen wir eine Kindergruppe in einer idyllischen, beinah<br />

biblischen Landschaft, die auf seltsam beunruhigende Art und Weise direkt in das Auge<br />

der Kamera blickt, quasi auf Konfrontation mit ihr geht. Dies entpuppt sich bald als<br />

bloße Reflexion in einem riesigen Spiegel, der vor ihr aufgestellt ist, um die perfekte<br />

Illusion eines anderen, heterotopischen Raumes zu erzeugen, der gleichzeitig Nähe<br />

und unheimliche Distanz suggeriert. Die Gesichter der Kinder zeigen keinerlei Emotion,<br />

wenn auch ihre Blicke vorwurfsvoll sind und tatsächlich einen Hauch von Bosheit und<br />

verlorener Unschuld vermitteln. Pacis Szene lässt sich als ein ikonischer Augenblick<br />

wahrnehmen, der im Einklang mit der Pauluspassage darauf hinweist, dass jede körperliche<br />

Darstellung oder Spiegelung immer ungenau und verzerrt ist; anders betrachtet<br />

kann sie den Zusammenbruch aller Signifikationsbemühungen bezeichnen, indem sie<br />

sich mehr oder weniger buchstäblich auf das Scheitern der Lacan’schen Spiegelphase<br />

bezieht, eines entscheidenden Augenblicks in der Identitätsbildung, in dem aus einem<br />

zersplitterten Bild eine erkennbare kohärente Einheit wird und der den Eintritt des<br />

Kindes in die Welt markiert. Die Story von Per Speculum schreitet langsam voran, doch<br />

in radikaler Manier, sobald der Spiegel in einem gewaltsamen, wenn auch spielerischen<br />

Akt zerbricht und sich das Spiegelbild in zahllose Fragmente aufsplittert. So<br />

verschwindet nun der Gemeinschaftsgeist und die Kinder sind jetzt auf den Ästen eines<br />

gewaltigen Baumes verstreut und in ein weiteres neues „Funny Game“ vertieft.56 Jedes<br />

hält eine Scherbe des zerbrochenen Spiegels und produziert strahlende Lichtkegel,<br />

indem es das Sonnenlicht zurück auf die Kameralinse abprallen lässt und den Betrachter<br />

so mit der unerträglich intensiven Reflexion grausam blendet. In diesem Film, den<br />

man als unheimliche Performance des Gesichts und Drama des Schauens betrachten<br />

kann, markiert Adrian Paci die Unmöglichkeit des Gesichts und das Scheitern der<br />

Ansprache. In der Schwebe in einer archetypischen Raum-Zeit-Dimension, ausgestattet<br />

mit der umwerfenden metaphorischen Dichte einer Geschichte über Leben und Tod, ist<br />

Per Speculum eine tiefgründige Studie der Täuschung, in der alle erhaltenen Wahrheiten,<br />

Wahrnehmungen und Bedeutungen kritisch unterwandert werden. Diese Videoarbeit<br />

drückt auch die Zerbrechlichkeit des menschlichen Seins aus, offen ausgestellten<br />

Zorn und die Aggression latenter Traumata, selbstzerstörerische Gesten und die Instabilität<br />

prekärer Zeiten eingefangen im Augenblick der Erwartung und des Erwachens.<br />

Schon Pacis Arbeit Turn on (2004) berührte ähnliche Themen, verwies jedoch inhaltlich<br />

auf das reale Leben – die politische Situation im Heimatland des Künstlers. Der Film<br />

ist beinahe ein Tableau vivant aus 18 beschäftigungslosen Arbeitern aus Pacis Heimatstadt<br />

Shkoder, die auf einem öffentlichen Platz in der Stadt auf einer Treppe sitzen und<br />

die simple Tätigkeit des Einschaltens der benzinbetriebenen Generatoren zur Aufführung<br />

bringen, welche die Glühbirnen, die sie gleich Trophäen aus einer verlorenen Zivilisation<br />

in Händen halten, mit Strom versorgen. Auch hier ist der Mensch eine Quelle<br />

des Lichts, ein Erzeuger des Lichts. In Nahaufnahmen konzentriert sich der Künstler<br />

auf die von der Sonne gegerbten faltigen Gesichter der Männer und komponiert aus<br />

ihnen eine gleichsam eingefrorene Landschaft der Verletzlichkeit, paralysiert im<br />

Ausdruck der Resignation, der Sinnlosigkeit und des Scheiterns. Mit dieser Reihe von<br />

in die Kameralinse starrenden Gesichtern wird der Betrachter angesprochen und sein<br />

Moralgefühl aktiviert. Der Film ist ein bewegendes Dokument des Überlebens und ein<br />

Zeugnis des Wandels: ein fast spirituelles erhellendes Spektakel, in dem der aggressive

80 — 81<br />

Adam Budak<br />

57 „Obwohl ich in erster Linie als<br />

Videokünstler bekannt bin, bin ich<br />

eigentlich Maler. Genauer gesagt,<br />

Porträtmaler. Im Alter von 10 bis<br />

22 Jahren malte ich zahlreiche<br />

Porträts und in der Schule hielten<br />

meine Freunde und ich häufig<br />

nach Personen Ausschau, die uns<br />

für unsere Zeichnungen Modell<br />

standen. Das waren immer Menschen<br />

von der Straße, alte Leute,<br />

die nur herumsaßen und warteten,<br />

dass die Zeit verging. Im Atelier<br />

saßen sie uns stundenlang Modell,<br />

ohne irgendeine besondere Pose<br />

einzunehmen. Sie machten einfach<br />

weiterhin das, was sie ohnehin<br />

gemacht hätten. Ich arbeitete<br />

mehrere Jahre an diesen Gesichtern,<br />

machte Studien mit Bleistift,<br />

Tempera- und Ölfarben, modellierte<br />

ihre Falten, dechiffrierte<br />

ihren Gesichtsausdruck und reproduzierte<br />

ihre Haut mit meinen<br />

Farben“. Adrian Paci im Gespräch<br />

mit Miriam Varadinis in: Adrian<br />

Paci. „Electric Blue“. Kunsthaus<br />

Zürich 2010, S. 6.<br />

58 Paci in Adrian Paci, S. 7.<br />

59 Lida Abdul, zitiert in: Els<br />

van der Plas: On Beauty and<br />

Other Unfinished Things. www.<br />

princeclausfund.org/.../lectureonbeautyandotherunfinishedthings-<br />

ElsvanderPlas.doc<br />

Lärm der Generatoren einen Widerspruch zur Zartheit des erzeugten Lichts und der<br />

Zerbrechlichkeit der müden und desillusionierten Gesichter der Arbeiter bildet, der<br />

Zeugen dramatischer politischer Umwälzungen und wirtschaftlichen Zusammenbruchs,<br />

die im Ritual des sinnlosen stoischen Wartens auf eine strahlende bessere Zukunft<br />

hoffen. Pacis Szene hat die Qualität eines antiken Dramas: Wir sind die Zuschauer im<br />

Theater der quasi-heroischen Gesten, auf den Ruinen der Aufklärung, auf denen große<br />

Emotionen der Moralität mit Pathos und Grandeur in Szene gesetzt werden. Turn on<br />

und Per Speculum, Adrian Pacis Orchestrierungen von Vernunft, Glaube und Mitgefühl,<br />

sind Porträts in Nahaufnahme einer Menschheit in der Schwebe zwischen Hoffnung<br />

und Vergänglichkeit, eingetaucht in eine Trance der Erwartung und von einer besseren<br />

Zukunft tagträumend. Adrian Pacis neuester Film, Electric Blue (2010), erzählt eine<br />

weitere Überlebensgeschichte und stellt eine weitere Fallstudie von Menschenleben,<br />

die zwischen Moral, individueller Wahl und den Zumutungen eines Systems hin- und<br />

hergerissen werden: vom politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch Albaniens<br />

in den 1990er Jahren. Beruhend auf Tatsachen ist der Film der Versuch eines Gesellschaftsporträts57,<br />

gewoben aus geplatzten Träumen, politischen Spannungen und der<br />

Komplexität des historischen Augenblicks des Wandels, der jegliche Moral und jedes<br />

persönliche ethische Gespür auf eine harte Probe stellt. Um der Armut zu entrinnen,<br />

eröffnet ein einst leidenschaftlicher Filmemacher ein Pornokino namens „Electric Blue”<br />

(als Erinnerung an eine erotische Sendung eines Fernsehkanals im alten Jugoslawien),<br />

obwohl er bald das anstößige Archivmaterial aus Sexszenen durch Aufnahmen aus<br />

Fernsehnachrichten ersetzt, die über den Krieg berichten und über die einsetzende<br />

Bombardierung Serbiens durch die NATO. Dies ist Pacis ironische Version von Sex,<br />

Kriege und Video, eine fesselnde und eindringliche Geschichte von Gewalt, Missbrauch<br />

und ethischen Fallstricken. Auch hier macht die Textur der Nahaufnahmen von menschlichen<br />

Gesichtern (und vor allem die von ihnen evozierte Nähe und Intimität) formal wie<br />

emotional die Hauptoberfläche der Handlung und Erfahrung aus, indem sie Mitgefühl<br />

erzeugt. Paci verwendet bewusst das Gesicht zur Darstellung des Konflikts und zur<br />

buchstäblichen Visualisierung des buchstäblichen Dramas eines Einzel- wie auch eines<br />

kollektiven Schicksals. „Mich interessiert der Augenblick der Spannung als Metapher<br />

für die Welt und ihren Zustand des permanenten Werdens“, behauptet der Künstler<br />

und meint weiter: „Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit sind meines Erachtens ganz<br />

grundlegende Bedingungen des Menschseins, die gleichzeitig Schönheit und Würde<br />

vermitteln können.“58<br />

Die Video- und Fotoarbeiten der afghanischen Künstlerin Lida Abdul sind ein Laboratorium<br />

der Empathie und der Emanzipation, Schauplätze des Handelns wie der<br />

Apokalypse. Als getreue Chronistin des Zusammenbruchs ihres Heimatlandes ist die<br />

Künstlerin eine Schreiberin des Desasters, eine Zeugin von Verbrechen gegen die<br />

Menschlichkeit. „Hier“, bekennt Lida Abdul, „sind die Ruinen meines Landes, meiner<br />

Geschichte und meiner Kultur. Ich akzeptiere das nicht, also schreie ich es mit einer<br />

Schönheit heraus, die weh tut.“59 Abduls White House (2005) präsentiert eine Ruinenarchitektur<br />

als Schauplatz eines berührenden Rituals der Trauer und der Klage über<br />

die Grausamkeiten des Krieges und die Absurdität des Konflikts, dargeboten von der<br />

Künstlerin höchstpersönlich. White House ist ein bewegendes Drama der Heimkehr:<br />

Durch Anmalen der Ruinen eines zerbombten Gebäudes in der Nähe von Kabul mit weißer<br />

Farbe manifestiert die Künstlerin verzweifelt die Notwendigkeit eines Neuanfangs<br />

wie auch die beinah utopische Sehnsucht nach einer Rückkehr zur Normalität. Dem<br />

Arbeitsprozess der Künstlerin haftet eine unheimliche stoische Ruhe und Stille an, die<br />

jedoch einerseits von Resignation und einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit erfüllt ist,<br />

andererseits aber vom Versprechen einer neuen Zeit, einer bald kommenden neuen<br />

Ära. Dies ist Abduls symbolischer Akt der Reinigung, der Löschung der Vergangenheit,

60 Lida Abdul auf: http://www.<br />

lidaabdul.com/statement.htm<br />

61 Ibid.<br />

62 Ibid.<br />

Neuschreibung der Geschichte auf dem weißen Blatt des Lebens, an einem Ort mit<br />

einer Potenzialität und einer Zukunft. Die Künstlerin meint dazu:<br />

Eine Kunst der Zukunft würde gleichzeitig Aufruf und Anklage sein. Ich habe versucht,<br />

die Katastrophe zu verstehen, von der mein Land nun seit über zwei Jahrzehnten verwüstet<br />

wird. Sprache, Begriffe vom häuslichen Leben und Wahrnehmungen der anderen<br />

– das ist alles so radikal transformiert, dass Überlebende/Flüchtlinge sich häufig<br />

weigern, über die Dinge, die sie durchgemacht haben, zu reden. Wir kennen alle die<br />

Geschichte dieses Schweigens. Es herrscht immer die Furcht davor, dass die Arbeiten<br />

dieser dissidenten Künstler, die einer sich entfaltenden „Politik“ zu nahe kommen, ihre<br />

künstlerischen Intentionen kompromittieren. In meiner Arbeit versuche ich, den Raum<br />

der Politik und den des Tagtraums nebeneinander zu stellen, den Raum der Zuflucht<br />

mit dem der Wüste; dabei versuche ich immer, die „Leerräume“ zur Aufführung zu bringen,<br />

die sich bilden, wenn den Menschen alles genommen wird.60<br />

Abduls Künstlerethos und Mission ist es, Belege für den Schrecken und die Ungerechtigkeit<br />

der gewalttätigen Zeiten, in denen wir leben, zu liefern:<br />

Künstler sind die wandernden Seelen der Welt, die sich von einem Ort zum anderen<br />

bewegen und Kunst schaffen, die Zeugnis ablegt, die herausfordert und auch andere<br />

Fragen stellt. Sie werden für ihre Weigerung, im Spiel „Sie gegen uns“ Partei zu ergreifen,<br />

gefeiert, ignoriert, verfolgt und bisweilen sogar umgebracht; sie sind im Ausland<br />

immer die Unschuldigen, die in vielen Fällen aus ihren Heimatländern vertrieben worden<br />

sind.61<br />

Der weiße Anstrich der Ruinen ist auch ein Zeichen des Protests, genauso wie die<br />

Erzählung von In Transit (2008), einem Werk, in dem Kinder gezeigt werden, die in<br />

gleichsam ritualistische Spiele rund um ein abgeschossenes russisches Flugzeug auf<br />

dem Spielfeld eines ehemaligen Fußballstadions vertieft sind – ein Akt der Anklage<br />

und Indiz der Schuld. Lida Abdul fertigt das Porträt einer verwundeten Landschaft des<br />

Selbst in Trümmern. Ihr Werk ist eine auf dem Trümmerhaufen der Zivilisation fast wie<br />

eine Therapie zur Aufführung gebrachte Choreografie menschlichen Schmerzes und<br />

Leids, eine ihrem Wesen nach kathartische Geste der Reinigung, denn für die Künstlerin<br />

ist „die Kunst immer eine Bitte um eine andere Welt, ein momentanes Zertrümmern<br />

dessen, was für uns angenehm ist, damit wir uns bei unserer Rückforderung der<br />

Gegenwart noch geschickter anstellen.“62 Lida Abduls neueste Zwei-Kanal-Videoarbeit<br />

Man in the Sea (2010) ist die poetische Studie des Gesichts eines Kriegers und eine<br />

heroische Geste, in diesem Fall inszeniert im nostalgischen und romantisierten Dekor<br />

der Selbstvernichtung und symbolischen Auslöschung. Als Abduls erneutes Ringen mit<br />

der Architektur der Hoffnung ist der Film ein ziemlich pessimistisches Zeugnis für eine<br />

ausweglose politische Situation und das Fehlen jeglicher Alternative der Rebellion. Das<br />

herangezoomte Gesicht füllt den Videobildschirm fast zur Gänze aus, so als würde es<br />

sich buchstäblich in die Projektionsfläche einer verstümmelten Identität verwandeln.<br />

Stumm und ohnmächtig verschwindet Abduls Protagonist im Meer.<br />

Streichung und Löschung, Negation und Absurdität – das ist die Ausverhandlung der<br />

<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong> in der Version des belgischen Künstlers Kris Martin. Von Grund auf<br />

subversiv oszillieren seine Bildhauerei und seine Konzeptkunst um die Themen Endlichkeit<br />

und plötzliches Erscheinen, wobei der Tod und die Möglichkeit eines Neuanfangs<br />

der Relativität der Zeit und der Zwecklosigkeit allen Widerstands gegenübergestellt<br />

werden. Somit ist Kris Martins Œuvre eingetaucht in einen philosophischen Diskurs, in<br />

dem die wichtigsten großen Erzählungen der Menschheit ausführlich angeschnitten<br />

werden. Die Präsenz der historischen Dimension verflochten mit der tiefen Reflexion der<br />

abstrakten Begriffe von Raum und Zeit ergeben ein Werk von erhellender allegorischer<br />

Kraft und einer metaphysischen Dimension. Martins herausragende wie unheimliche<br />

Skulptur Mandi VIII (2006) ist eine Mise-en-scène des Scheiterns und des unerfüllten

82 — 83<br />

Adam Budak<br />

Begehrens. Das Werk ist ein weiterer Beitrag zu einer Serie mit dem gemeinsamen Titel<br />

Mandi, ein Titel, der seinen Ursprung in einem Ausdruck hat, dem der Künstler in Italien<br />

begegnet ist, wo seine Ankunfts- und Abflugtafeln hergestellt werden, ein umgangssprachliches<br />

Wort für „Auf Wiedersehen“, dessen Etymologie darüber hinaus die Wörter<br />

„mano“ (Hand) und „dio“ (Gott) in sich birgt, was dann zur Bedeutung „in Gottes Hände“<br />

geben führt. Als eindrucksvoller Ausdruck der Wehklage darüber, dass die Menschheit<br />

alle Gewissheit und Klarheit verloren hat, artikuliert Mandi VIII den menschlichen<br />

Drang nach Selbstbestimmung und Erhabenheit. Beruhend auf der antiken griechischen<br />

Marmorskulptur Laokoon und seine Söhne (datiert auf das 1. Jahrhundert nach<br />

Christus, 1506 in Rom ausgegraben und von den Vatikanischen Sammlungen erworben,<br />

wo sie sich heute noch befindet), die den trojanischen Priester Laokoon und seine<br />

Zwillingssöhne Antiphas und Thymbraeus darstellt, die von einer furchterregenden<br />

Seeschlange angefallen werden – sie wurde ausgesandt, um ihn für seine Anfeindung<br />

des Willens des Gottes Apoll zu bestrafen –, ist Kris Martins Mandi VIII eine weitere<br />

Übung in der Lieblingsstrategie des Künstlers, nämlich der Aneignung verschiedenster<br />

Readymades, von antiken Kunstwerken und literarischen Meisterwerken bis hin zu Alltagsgegenständen<br />

und sogar noch flüchtigeren Naturphänomenen, in der Zusammenhänge<br />

verschoben werden, quasi mit der Bedeutung mitreisen und somit Ungewissheit,<br />

Zweifel und ein Bedürfnis nach weiteren Nachforschungen aufrufen. Laokoon und seine<br />

Söhne war schon immer kontroverses Studienobjekt und Gegenstand der Bewunderung<br />

zugleich, angefangen vom römischen Dichter Vergil mit seinem epischen Gedicht der<br />

Aeneis über die ausführlichen wissenschaftlichen Forschungen des Historikers Johann<br />

Joachim Winckelmann (1717-1768), der in der Skulptur „edle Einfalt und stille Größe“<br />

erkannte, und des Philosophen und Dichters Ephraim Lessing (1729-1781), der sie aus<br />

dem Blickwinkel einer Philosophie der Ästhetik betrachtete und sie als Fallstudie zur<br />

Definition des Unterschieds zwischen bildender Kunst und Literatur heranzog, bis hin<br />

zu Jacques Rancière, der die Skulptur in seinem Buch Das ästhetische Unbewußte für<br />

ihren Ausdruck des Sieges des klassischen Gleichmuts über die Emotion lobte, regte<br />

unsere Fantasie an und war Gegenstand einer Vielzahl von hyperuniversellen Lesarten.<br />

An sich fast eine originalgetreue Gipsnachbildung der ikonischen Skulptur, die Plinius<br />

der Ältere als größtes aller Kunstwerke bezeichnete, ist Kris Martins Version auch ein<br />

wenig bearbeitet. In einer ironischen, wenn nicht gar sarkastischen „Intervention“ lässt<br />

der Künstler die Schlange weg – die Gruppe kämpft also gegen eine unsichtbare Macht<br />

– und verändert somit den Sinn der skulpturalen Komposition beträchtlich, indem er<br />

unser Augenmerk nun viel stärker auf die idealisierte Schönheit der ringenden Männerkörper<br />

lenkt als auf die Darstellung von Schmerz und Leid sowie Gewalt, Verbrechen<br />

und Bestrafung, die großen Themen also, die seit Jahrhunderten mit der Interpretation<br />

dieser Skulptur verbunden werden. Der Künstler täuscht den Betrachter, der sich nun<br />

hinsichtlich der historischen Referenz mit einer beunruhigenden Leerstelle konfrontiert<br />

sieht, manipuliert seine Sinne und öffnet ganz unerwartet das Tor zum Nichts – hinter<br />

dem möglicherweise ein unbekannter Aggressor oder eine unsichtbare Quelle des Leids<br />

lauern – oder auch nur zu paranoiden Spekulationen. Wen bekämpfen wir eigentlich?<br />

Der Grund für den Kampf wird abstrakt und phantasmagorisch: In Krämpfen und Konvulsionen<br />

sind wir uns Auge in Auge selbst überlassen. Schicksal und Macht sind (vorübergehend?)<br />

vom Horizont unserer existenziellen Erfahrung entfernt. Mandi VIII ist eine<br />

eindrucksvolle, wenn auch stumme Hymne auf eine Menschheit in prekären Zeiten der<br />

Bedrängnis und der Angst. Der Anatom Sir Charles Bell (1774-1842), der Laokoon und<br />

seine Söhne in seinem Buch The Anatomy and Philosophy of Expression As Connected<br />

with the Fine Arts untersuchte, betonte die Stille von Laokoons Leiden:<br />

diese allerschrecklichste Stille im menschlichen Konflikt, wenn der Aufschrei der Angst<br />

oder des Schmerzes durch die Anstrengung erstickt wird; denn beim Ringen mit den<br />

Armen muss der Brustkorb ausgedehnt werden, oder im Akt des sich Erhebens; und

63 Charles Bell: The Anatomy<br />

and Philosophy of Expression<br />

As Connected with the Fine Arts.<br />

Zitiert in: William Schupbach:<br />

Laokoon and the Expression of<br />

Pain. http://www.wellcome.ac.uk/<br />

en/pain/microsite/culture3.html<br />

[Übersetzung: Lichtenwörther].<br />

64 Radiohead:<br />

Pyramid Song. 2001.<br />

daher wird die Stimme, die sich bei der Expulsation von Atemluft beim Einfallen oder<br />

Zusammenpressen des Brustkorbs bildet, unterdrückt.63<br />

Diese beunruhigende Stille begleitet das Leid von Laokoon und seinen Söhnen,<br />

schmerzgequält, das Gesicht des Helden verzerrt und der Körper in Konvulsionen:<br />

Wir werden Zeugen eines Augenblicks des Erwachens, der Verkündigung einer noch<br />

kommenden stillen Apokalypse; wir befinden uns an der Schwelle von Mitgefühl und<br />

Selbstbestimmung. Diese unheimliche Stille und die Unmöglichkeit der klanglichen<br />

Äußerung sind charakteristische Eigenschaften von Kris Martins gesamtem Schaffen.<br />

Seine Skulptur Bells (2008) ist eine melancholische und zerbrechliche Metapher für<br />

eine Existenz in der Schwebe: zwei Bronzeglocken sind beinah wie Liebende im Liebesakt<br />

miteinander verbunden, was sie gleichzeitig völlig ihrer eigentlichen Funktion<br />

entledigt. Kein Glockenschlag ist möglich, keine Handlung kann ausgeführt werden, sie<br />

können weder von Lebensfreude, Trauer über den Tod oder Angst vor Gefahr künden. In<br />

diesem dramatischen Akt der Verweigerung und der Isolation repräsentieren sie eine<br />

weitere Studie der Löschung von Kris Martin, einen weiteren Ausdruck der Endlichkeit<br />

und Sterblichkeit. Verführerisch in der Einfachheit und verblüffenden Intimität gibt<br />

Bells einen Kommentar auf die Hoffnungslosigkeit und die Trägheit der entfremdeten<br />

Gesellschaften der Gegenwart ab. Die Stille dieses Werkes ist Zeugnis einer <strong>Human</strong><br />

<strong>Condition</strong>, die gefangen ist in ihrer Potenz und ihrem Eigensinn.<br />

Kris Martins Inszenierung der Stille wird ergänzt durch die Stimm-Performance der<br />

schottischen Künstlerin Susan Philipsz. „I jumped in the river and what did I see?<br />

Black-eyed angels swam with me” – so beginnt Susan Philipsz’ im Rahmen der Ausstellung<br />

<strong>Human</strong> <strong>Condition</strong>. Mitgefühl und Selbstbestimmung in prekären Zeiten präsentiertes<br />

Werk The River Cycle (2005), ihre von ihr selbst a cappella vorgetragene bewegende<br />

Beschwörung unter Aneignung des psychedelischen Texts von Pyramid Song<br />

(2001) von Thom Yorke, dem Sänger der Band Radiohead. Ein Gefühl von Nostalgie und<br />

Dislozierung evozierend, lädt die Installation zu einer zugleich realen wie magischen<br />

poetischen Reise durch die universellen Themen des Begehrens, des Verlusts und der<br />

Trauer ein, immer wiederkehrende Themen im Schaffen der Künstlerin, die aus dem<br />

Stoff privater Erinnerung wie kollektiver Erfahrung gewebt sind. Die Reise führt über<br />

den mythischen Fluss Styx ins Jenseits, da wir offensichtlich mit dem Tod des Subjekts<br />

konfrontiert werden oder einem anderen wichtigen Übergangsritual. Susan Philipsz’<br />

Performance The River Cycle ist ein Tagtraum, der uns die Illusion einer Verlangsamung<br />

der Zeit und eines Raumes auf der anderen Seite von Cocteaus Spiegel liefert, dort wo<br />

Endlichkeit und Sterblichkeit sich mit einem Gefühl von Befreiung und Erfüllung verschwören:<br />

„there was nothing to fear and nothing to doubt; there was nothing to fear<br />

and nothing to doubt“.64 Die Künstlerin erschafft skulpturale Umgebungen von einem<br />

verblüffenden akustischen Volumen und einer unerhörten Intensität, was auf ihr gründliches<br />

Studium des psychologischen und skulpturalen Potenzials des Klangs und der<br />

Art und Weise, wie architektonischer Raum und öffentlicher Raum durch Klang definiert<br />

werden, zurückzuführen ist. Unter Einsatz verschiedenster (elektro-)akustischer und<br />

narrativer Techniken, die Einfluss auf Sinne und Wahrnehmung des Publikums nehmen<br />

(wie zum Beispiel Halleffekte, Echos, sich überlagernde Stimmen, Loops und tranceartige<br />

Wiederholungen), und unter Aneignung von musikalischen, literarischen und<br />

filmischen Verweisen von Will Oldham bis James Joyce und David Bowie sowie unter<br />

Verwendung von bekannten Volksliedern, Märchen, Balladen oder Wiegenliedern entwirft<br />

Susan Philipsz in gleichem Maße fesselnde wie kathartische Séancen kollektiver<br />

psychophysiologischer Audiohypnose. Mit ihren vorwiegend a cappella vorgetragenen<br />

Interpretationen erforscht die Künstlerin<br />

[e]motive Effekte des Gesangs; wie er Erinnerungen auslöst und einen Ort neu definiert<br />

[…] Mit meiner Arbeit versuche ich, ein Publikum wieder in seine Umgebung

84 — 85<br />

Adam Budak<br />

65 Susan Philipsz, zitiert in:<br />

Charlotte Higgins: Susan Philipsz:<br />

Lament for a Drowned Love.<br />

http://www.guardian.co.uk/<br />

artanddesign/2010/apr/04/susanphilipsz-glasgow-internationalinterview<br />

66 Peio Aguirre: When the Body<br />

Speaks. On the Work of Susan<br />

Philipsz. In: A Prior, Nr.16, zu<br />

finden unter:<br />

http://www.aprior.org/articles/33<br />

67 Marcel Dzama, zitiert in:<br />

M. J. Thompson: The Infinitude<br />

of Cool. Border Crossings 107<br />

(August 2008), S. 1000.<br />

zurückzuführen, nicht umgekehrt. Was ich bewirken möchte, ist [Ihnen] den Ort, an<br />

dem Sie sich befinden, bewusster zu machen und dabei gleichzeitig Ihr eigenes Selbstempfinden<br />

zu verstärken. Also ist die Verortung dieser Arbeit sehr wichtig, der Ort wird<br />

zum visuellen Element.65<br />

Oft an unerwarteten Orten im öffentlichen Raum in Szene gesetzt (unter einer Brücke,<br />

in einem Heiligtum, in einem Luftschutzraum, auf Friedhöfen oder über die Lautsprecher<br />

eines Tesco-Supermarkts geleitet), streben Susan Philipsz’ eindringliche Songs<br />

nach Zugehörigkeit und Akzeptanz. Songs als Hommage, Songs als Ehrenmale, in<br />

der Schwebe zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, obsessive Litaneien<br />

und Wehklagen, in denen das Verschwinden eines geliebten Menschen betrauert wird,<br />

Mordballaden und Hymnen auf unerfüllte Liebe und Sehnsucht oder sogar Radio-<br />

Pausenzeichen aus der ganzen Welt dargeboten auf dem Vibrafon (aufgenommen von<br />

der Künstlerin selbst für ihre aktuelle Installation You are not alone für das Radcliffe<br />

Observatorium der Universität Oxford, ein wunderschönes, auf dem antiken Turm der<br />

Winde in Athen basierendes Gebäude aus dem 18. Jahrhundert) – das sind Susan Philipsz’<br />

aufrichtige Zeugnisse der Unheimlichkeit des menschlichen Schicksals. In der Tat,<br />

mit Susan Philipsz’ Arbeiten sind wir am Fundament menschlichen Seins angelangt, an<br />

dem Augenblick der Herausbildung der Subjektivität und der Erkennungsprozesse, an<br />

dem sich die empathischen Eigenschaften formen und emanzipatorische Triebe erzeugt<br />

werden. Peio Aquirre merkt dazu Folgendes an:<br />

Wiederholung – wieder und immer wieder singen, seine eigene Stimme hören und<br />

seiner eigenen Stimme zuhören – hat einen Effekt, der in der Psychoanalyse zur Erlangung<br />

von Subjektivität in Beziehung gesetzt wird. Mit der Wiederholung des Lieds<br />

identifizieren wir uns mit der Stimme und mit dem mit dieser Stimme verbundenen<br />

imaginären Körper. Erst durch diese Wiederholung verliert das Kind (bei Wiegenliedern<br />

und Märchen) seine Angst vor dem Draußen und wird zum autonomen Subjekt. Dies ist<br />

der wahre Zweck der Endlosschleife (Loop) in Philipsz’ Arbeit. Die Endlosschleife ist ein<br />

Mechanismus, der in seiner Unendlichkeit zum Sender einer ewigen Wiederkehr wird,<br />

der das Bewusstsein durch die gemütliche, zyklische und beruhigende Wirkung des<br />

Klangs durchdringt.66<br />

Von geisterhaften Stimmen bewohnt und zusammengesetzt aus Klängen aus der Vergangenheit<br />

und Erinnerungen, ist Susan Philipsz’ melancholisches und metaphysisches<br />

Werk sowohl Trauer über eine verlorene Zeit als auch Feier der Rückkehr und wiedererlangten<br />

Hoffnung.<br />

Für das performative und polyphone Œuvre (Grafiken, Collagen, Skulpturen, Dioramen,<br />

Videos) des kanadischen Künstlers Marcel Dzama, in dem sich kollektives Gedächtnis<br />

und Kulturerbe (Imaginäres und Texte aus alter Zeit, wie Mythen, Sagen, Volkslieder<br />

und Volksmärchen, die primären Quellen der kulturellen und zivilisatorischen Weisheit<br />

der Menschheit) mit der intimsten traumartigen Erfahrung wie auch dem Wirken anderer<br />

unkontrollierter Bewusstseinszustände verbinden, ist der Tagtraum ein Bereich,<br />

der einen verblüffenden kreativen Output ermöglicht. So errichtet Dzama seine eigene<br />

einzigartige und exklusive Privatmythologie, seinen hypersymbolischen Mikrokosmos,<br />

heimgesucht von psychophysiologischen Traumata: Wir befinden uns in einer (schönen<br />

neuen) Welt am Rand der zivilisatorischen Raserei, an den Grenzen der Zurechnungsfähigkeit,<br />

jenseits des Glaubens und jeder Vernunft, in einem geistesgestörten Theater<br />

des Exzesses. „Ich mag die Idee, eine Mythologie oder einen alten Volksglauben zu<br />

erfinden“, sagt der Schöpfer halb menschlicher, halb tierischer Kreaturen, Hybride aus<br />

außerirdischen Fantasien, Cyborgs der posttechnologischen Hysterie. „Ich zeichne<br />

am Tag doch meine Ideen entstehen in der Nacht“67, fügt der Künstler hinzu, dessen<br />

Fantasie die Schwellenbereiche zwischen Träumen und Wachen bewohnt, während er<br />

ein dunkles Vokabular der Psychose und des posthumanen Deliriums ersinnt. Durch

und durch grotesk und karnevalesk vereint sich in Marcel Dzamas Arbeit die vermeintliche<br />

Unschuld von Kindheitserinnerungen mit der Grausamkeit der Erwachsenenwelt.<br />

Gewalt zieht sich auf der Makro- wie auf der Mikroebene durch den rund um die Themen<br />

Erniedrigung, Zorn, Hass und Missbrauch kreisenden Plot. In seiner Serie Drawings<br />

for Dante (2002) erzählt er zeitgenössische Makaberheit in Form von Notizbuchzeichnungen<br />

eines Schulkinds. Seine scheinbar infantilisierte, beinah cartoonartige Version<br />

des menschlichen Infernos ist zu transgressiv, zu sehr gegen alle Regeln, um als bloße<br />

Karikatur oder Satire einer verrückt gewordenen Welt durchzugehen. Sie ist ein Manifest<br />

einer destruktiven und absurden Macht in der Morgendämmerung der Zivilisation,<br />

ein Drängen nach einem Erwachen. Dzamas monumentales Werk The Course of <strong>Human</strong><br />

History Personified (2005) markiert die eigene subjektive Geste der Neuschreibung der<br />

Geschichte als eine Fortsetzungsgeschichte aus barbarischen Eroberungen, Fremdherrschaft<br />

und Brutalität und bringt in kühner Art und Weise eine furchteinflößende Natur<br />

und die Anomalie einer Menschheit in den Ruinen der Moral und im Schatten des Todes<br />

zur Aufführung. Auch hier ist allgegenwärtige Gore-Gewalt eine ganz normale Sache,<br />

recht ornamental, fast freizeitmäßig, eine regelmäßige Alltagsaktivität, zulässig, ein<br />

unvermeidlicher Teil einer Wirklichkeit, in der alle Tabus ausgelöscht sind. The hidden,<br />

the unknowable, the unthinkable (Das Verborgene, das Unwissbare, das Undenkbare)<br />

– wie schon der Titel von Dzamas Grafik aus dem Jahr 2007 andeutet: Dies sind<br />

die Bereiche der menschlichen Psyche, deren Erforschung und Zurschaustellung den<br />

Künstler interessieren. Das Diorama Knowing precisely where to cut (2008) ist seine<br />

wahrlich verhexte, quälende und verwirrende Version eines anachronistischen Totentanzes<br />

mit Film-Noir-Figuren, grotesken Opfern, eingesperrt im Käfig des menschlichen<br />

Seins, umgeben von ausgestopften Mäusen und künstlichen Vögeln, mythologischen<br />

Boten einer verloren gegangenen Spiritualität. Inspiriert von mexikanischen Schreinen<br />

und Joseph Cornells Boxes und an die eingebauten Schaukästen in naturhistorischen<br />

Museen erinnernd, sind Dzamas Dioramen Displays für danteske und kafkaeske Rituale<br />

gesellschaftlicher Qualen. Dzamas Pip (2004) ist eine weitere Assemblage aus einer<br />

grotesken Figur eines (menschlichen) Tieres, das in einen eleganten, wenn nicht gar<br />

pedantischen Anzug aus Filz und falschem Fell, Drahtgeflecht, Papiermaché, Plastikschaum<br />

und Gummi gekleidet ist und von Zeichnungen und Aquarellen begleitet wird,<br />

die offenbar das (bürokratische) Credo des Protagonisten darstellen sollen (inklusive<br />

Botschaften wie „Wir werden verschwinden” oder „Verloren in der endlosen Zeit” sowie<br />

Pips Biografie). Wir befinden uns hier auch im Reich des Burlesken oder auf der Bühne<br />

eines Marionettentheaters, das die Erinnerung an Schultheater-Aufführungen evoziert,<br />

die auf dem Erlebnis eines Spukhauses aus einer beunruhigenden und traumatischen<br />

Kindheit beruhen. Zur gleichen Zeit fremd und vertraut repräsentiert Dzamas Bildsprache<br />

eine auf den Kopf gestellte Welt auf der permanenten verzweifelten Suche<br />

nach ihrer eigenen Erneuerung und Genesung. Ulysses (2009), seine hyperlange Grafik<br />