themenservice

themenservice

themenservice

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

AUGUST 2011<br />

<strong>themenservice</strong><br />

Mit unserem Themenservice wollen wir Ihre Arbeit unterstützen: Mit kompakten Informationen zu<br />

spannenden Themen. Als Recherchehilfe finden Sie darüber hinaus eine Sammlung von nützlichen<br />

Links und Kontaktdaten. Statements von Experten runden das Themenservice ab. Die Initiative „Ganz<br />

im Leben – Österreichische Plattform für seelische und körperliche Gesundheit“ setzt sich dafür ein,<br />

dem Zusammenhang von physischer und psychischer Gesundheit mehr Aufmerksamkeit zu verleihen<br />

sowie das österreichische Gesundheitssystem stärker an den Bedürfnissen einer ganzheitlichen<br />

Betrachtung von mentaler und physischer Gesundheit auszurichten.<br />

GANZ IM LEBEN – ÖSTERREICHISCHE PLATTFORM<br />

FÜR SEELISCHE UND KÖRPERLICHE GESUNDHEIT<br />

FOLGE 1: TRANSPLANTATIONSWESEN IN ÖSTERREICH<br />

Schwere Erkrankungen von Herz, Nieren, Leber oder Lunge, die<br />

zum Organversagen führen, können Menschen jeden Alters<br />

betreffen und bringen mitunter massive Einschränkungen der<br />

Lebensqualität mit sich. Nierenerkrankte müssen beispielsweise<br />

dreimal wöchentlich für mehrere Stunden zur Dialyse, Lungen-<br />

oder Herzkranke kämpfen mit Atemproblemen. Wenn alle medizinischen<br />

Therapien ausgeschöpft sind, hilft bei irreparablen<br />

Schäden nur mehr eine Organtransplantation. Dank enormer<br />

medizinischer Forschritte in den letzten Jahren sind Organtransplantationen<br />

zwar inzwischen zu Routeeingriffen geworden, an<br />

die Betroffenen stellt der Behandlungsprozess dennoch sehr<br />

hohe physische und psychosoziale Anforderungen. In der ersten<br />

Ausgabe des Themenservice der Initiative „Ganz im Leben“ steht<br />

das Transplantationswesen im Mittelpunkt.<br />

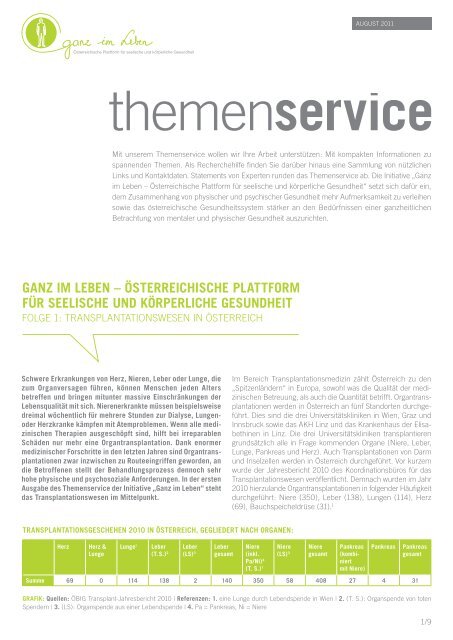

TRANSPLANTATIONSGESCHEHEN 2010 IN ÖSTERREICH, GEGLIEDERT NACH ORGANEN:<br />

Herz Herz &<br />

Lunge<br />

Lunge 1 Leber<br />

(T. S.) 2<br />

Leber<br />

(LS) 3<br />

Leber<br />

gesamt<br />

Im Bereich Transplantationsmedizin zählt Österreich zu den<br />

„Spitzenländern“ in Europa, sowohl was die Qualität der medizinischen<br />

Betreuung, als auch die Quantität betrifft. Organtransplantationen<br />

werden in Österreich an fünf Standorten durchgeführt.<br />

Dies sind die drei Universitätskliniken in Wien, Graz und<br />

Innsbruck sowie das AKH Linz und das Krankenhaus der Elisabethinen<br />

in Linz. Die drei Universitätskliniken transplantieren<br />

grundsätzlich alle in Frage kommenden Organe (Niere, Leber,<br />

Lunge, Pankreas und Herz). Auch Transplantationen von Darm<br />

und Inselzellen werden in Österreich durchgeführt. Vor kurzem<br />

wurde der Jahresbericht 2010 des Koordinationsbüros für das<br />

Transplantationswesen veröffentlicht. Demnach wurden im Jahr<br />

2010 hierzulande Organtransplantationen in folgender Häufigkeit<br />

durchgeführt: Niere (350), Leber (138), Lungen (114), Herz<br />

(69), Bauchspeicheldrüse (31). 1<br />

Niere<br />

(inkl.<br />

Pa/Ni) 4<br />

(T. S.) 1<br />

Niere<br />

(LS) 3<br />

Niere<br />

gesamt<br />

Pankreas<br />

(kombiniert<br />

mit Niere)<br />

Pankreas Pankreas<br />

gesamt<br />

Summe 69 0 114 138 2 140 350 58 408 27 4 31<br />

GRAFIK: Quellen: ÖBIG Transplant-Jahresbericht 2010 | Referenzen: 1. eine Lunge durch Lebendspende in Wien | 2. (T. S.): Organspende von toten<br />

Spendern | 3. (LS): Organspende aus einer Lebendspende | 4. Pa = Pankreas, Ni = Niere<br />

1/9

SPENDERAUFKOMMEN: ÖSTERREICH ZÄHLT ZUR EU-SPITZE<br />

Österreich war, was das Spenderaufkommen betrifft, die letzten<br />

15 Jahre abwechselnd mit Belgien an der zweiten Stelle (durchschnittlich<br />

23 Spender pro Million Einwohner und Jahr) hinter<br />

Spanien (durchschnittlich 33 Spender pro Million Einwohner und<br />

Jahr). Inzwischen haben Portugal und Frankreich, aber auch<br />

Kroatien stark aufgeholt und sind in das Spitzenfeld vorgerückt.<br />

Im Hinblick auf die Zahl der Transplantationen pro Million Einwohner<br />

und Jahr über alle Organe hinweg ist Österreich nach<br />

wie vor Nummer eins, da hierzulande von den vorhandenen<br />

Spendern sehr viele Organe akzeptiert und auch erfolgreich<br />

transplantiert werden und zusätzlich auch Lungen aus dem<br />

benachbarten Ausland (Ungarn) zur Verfügung stehen, die die<br />

hohe Frequenz zusätzlich unterstützen. „Diese Zahlen belegen<br />

eindrucksvoll, dass die Organtransplantation als Standardtherapie<br />

von Organversagen im Endstadium akzeptiert ist. Was die<br />

Qualität betrifft, so befinden sich die Patienten- und Organtransplantat-Überlebensdaten<br />

immer im Spitzenfeld der jeweiligen<br />

Registerdaten. Man kann also mit Recht behaupten, dass Österreich<br />

eine gute Platzierung einnimmt, sowohl qualitativ als<br />

auch quantitativ“, so Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher,<br />

Vorstand der Wiener Universitätsklinik für Chirurgie und Leiter<br />

der Abteilung Transplantation der Medizinischen Universität<br />

Wien.<br />

ORGANBEDARF: NIERE UND LEBER WERDEN AM HÄUFIGSTEN<br />

GEBRAUCHT<br />

Trotz aller Fortschritte der chirurgischen Leistungen steht die<br />

Transplantationsmedizin vor dem Problem, dass der Organbedarf<br />

bei weitem nicht gedeckt werden kann. In der Europäischen<br />

Union warten derzeit fast 40.000 Menschen auf eine Organtransplantation,<br />

in Österreich sind es rund 1.100 Patienten. 2<br />

Einerseits ist die Transplantationschirurgie so weit, dass heute<br />

Personen Organtransplantationen erhalten, in deren Fällen bzw.<br />

aufgrund des Krankheitsbildes dies noch vor einigen Jahren<br />

undenkbar gewesen wäre. Diese Erfolge haben dazu geführt,<br />

dass die Wartelisten für Spenderorgane immer umfangreicher<br />

werden. Auf der anderen Seite gibt es immer weniger geeignete<br />

Spenderorgane. Auf den Punkt gebracht wird dieses Dilemma<br />

durch folgenden Stehsatz: „Die Transplantation ist das Opfer<br />

ihres eigenen Erfolgs“.<br />

Ein Großteil des Bedarfs besteht bei Nieren und Leber. Die<br />

Wartezeit bei diesen Organen beträgt bis zu drei Jahren. Bei der<br />

Niere ist die Bedarfszahl relativ leicht zu eruieren, da alle transplantierbaren<br />

Patienten an der Dialysestation gezählt werden<br />

können. In Österreich werden derzeit 4.500 Patienten dialysiert,<br />

davon sind aber aufgrund der Komplexität der Erkrankungen nur<br />

etwa 800 transplantierbar. Diese Zahl ist schon seit zehn Jahren<br />

konstant (allerdings beträgt die durchschnittliche Wartezeit auf<br />

eine Niere in Österreich derzeit etwa drei Jahre, abhängig auch<br />

von der Blutgruppe). In Österreich werden 52 Nierentransplantationen<br />

pro Million Einwohner und Jahr durchgeführt, inklusive<br />

aller Lebendspenden, die in Österreich zwischen zehn und<br />

AUGUST 2011<br />

<strong>themenservice</strong><br />

15 Prozent ausmachen. „Viel mehr Menschen könnte eine Leber<br />

transplantiert werden, wenn die Organe verfügbar wären, weil<br />

es auch eine sinnvolle Erweiterung in die Tumortransplantation<br />

gäbe, die aber derzeit sehr restriktiv gehandhabt wird – und das<br />

auch werden muss. Ebenso könnten Lungen- und Herztransplantationen<br />

in höherem Maße sinnvollerweise durchgeführt<br />

werden. Die Wartezeit für eine Leber ist derzeit durchschnittlich<br />

neun Monate – wiederum abhängig von der Blutgruppe – bei<br />

Lunge und Herz etwa drei bis sechs Monate, abhängig von der<br />

klinischen Dringlichkeit“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher<br />

weiter.<br />

ORGANSPENDE: MEDIZINISCHE VORAUSSETZUNG, RECHTLICHE<br />

SITUATION UND KONTRAINDIKATIONEN<br />

Medizinisch gesehen ist jeder Patient, der an einer zerebralen<br />

Pathologie verstirbt, im Alter zwischen 0 und 90 ein potenzieller<br />

Organspender. Es gibt nur zwei absolute Kontraindikationen: ein<br />

metastasierendes Malignom und eine klinisch wirksame Sepsis<br />

mit entsprechend positiver Blutkultur. Organe, die mit HIV, Hepatitis-C<br />

oder dem Hepatitis-B-Virus belastet sind, können auch<br />

an Empfänger mit ähnlicher Virusbelastung transplantiert werden.<br />

Generell können nur jene Organe transplantiert werden, die<br />

im Spenderorganismus auch eine ausreichende Funktion zeigen.<br />

Rechtlich betrachtet ist jeder Patient ein Organspender, der<br />

nicht zu Lebzeiten oder durch seinen Rechtsvertreter seinen<br />

Widerspruch kundgetan hat. Dies kann entweder durch Eintragung<br />

in das Österreichische Widerspruchregister beim Österreichischen<br />

Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG) erfolgen<br />

oder durch Mitführen einer Erklärung, die belegt dass derjenige<br />

kein Organspender sein will. Formell gilt die sogenannte „harte<br />

Widerspruchslösung“. Praktiziert wird aber eine Art „Informationslösung“:<br />

Die Angehörigen, die den Sterbenden in dieser<br />

Phase begleiten und anwesend sind, werden vom Tod und von<br />

der geplanten Organentnahme informiert. Wenn hier ein unüberbrückbarer<br />

Widerstand gegen die Organspende von Seiten der<br />

Angehörigen erkennbar wird, werden die Organe nicht entnommen.<br />

In Summe werden etwa zehn Prozent der Organspender<br />

aus diesen Überlegungen nicht explantiert.<br />

Die Sicherung einer ausreichenden und zeitgerechten Verfügbarkeit<br />

von Spenderorganen ist die zentrale Herausforderung im<br />

Transplantationswesen. Das Koordinationsbüro für das Transplantationswesen,<br />

ein Geschäftsbereich der Gesundheit Österreich<br />

GmbH, dokumentiert das österreichische Transplantationsgeschehen<br />

im Bereich „solide Organe“ (z. B. Niere, Leber, Herz).<br />

Die Zuteilung der verfügbaren Spenderorgane erfolgt in Österreich<br />

über die „Eurotransplant International Foundation“ (ET)<br />

mit Sitz in den Niederlanden. Durch diesen Zusammenschluss<br />

mehrerer Länder haben Patienten größere Chancen, ein immunologisch<br />

passendes Organ zu bekommen bzw. schneller transplantiert<br />

zu werden. Die Spenderorgane werden nach festgelegten<br />

Kriterien an die Patienten, die auf den Wartelisten für die<br />

einzelnen Organe stehen, vergeben. Die Vermittlungskriterien für<br />

2/9

die einzelnen Organe sind unterschiedlich. Im Vordergrund<br />

stehen Erfolgsaussicht und Dringlichkeit, geografische Zuteilungskriterien<br />

sowie die Wartedauer. 3 Nach getroffener Allokationsentscheidung<br />

(Zuteilung von Spenderorganen an die jeweiligen<br />

Organempfänger) erfolgen die Einberufung der Empfänger<br />

und die Transplantation selbst durch das jeweilige Transplantationszentrum.<br />

In Österreich werden in vier Transplantationszentren<br />

Organtransplantationen vorgenommen. Die drei Universitätskliniken<br />

können grundsätzlich alle in Frage kommenden<br />

Organe transplantieren. Das Transplantationszentrum in Linz<br />

(AKH Linz und KH der Elisabethinen Linz) bietet ausschließlich<br />

Nieren-Transplantationen an.<br />

Nach einer durchgeführten Organtransplantation benötigen die<br />

Patienten eine lebenslange Therapie mit so genannten immunsuppressiven<br />

Medikamenten, die das „neue“ Organ vor den Angriffen<br />

des Immunsystems schützen und eine Abstoßungsreaktion<br />

verhindern. „Medikamente, die die Transplantationsleistung im<br />

heutigen Umfang erst ermöglichen, haben leider beträchtliche<br />

Nebenwirkungen, unter anderem auch eine Toxizität für das<br />

transplantierte Organ. Eine Forschungsrichtung geht dahin, Maßnahmen<br />

während und um die Operation so zu modifizieren, dass<br />

eine Medikamentengabe in den Folgejahren nicht mehr notwendig<br />

ist und eine Toleranz entwickelt wird. Ein anderer beschrittener<br />

Weg ist, neue Substanzen zu erfinden, die immunsuppressiv<br />

wirken, aber weniger Nebenwirkungen haben. Auch solche Substanzen<br />

sind bereits in der Entwicklung, wir haben bereits zehn<br />

Jahre sehr gute Studienerfahrungen mit diesen neuen Medikamenten“,<br />

so Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher zum aktuellen<br />

Stand der medikamentösen Betreuung.<br />

PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER ORGANTRANSPLANTATION:<br />

BETREUUNG IN ALLEN PHASEN HILFREICH<br />

Nach Ausschöpfung aller medikamentösen und chirurgischen<br />

Möglichkeiten stellt die Transplantation für Menschen mit schweren,<br />

chronischen und früher unheilbaren Erkrankungen eine<br />

lebensrettende und lebensqualitätsverbessernde Therapie dar.<br />

Allerdings stellen Organtransplantationen hohe psychische Anforderungen<br />

an den einzelnen Patienten und dessen Angehörigen.<br />

Von der Entscheidung zur Transplantation bis zum Leben<br />

nach der Operation und der Wiedereingliederung in das Sozial-<br />

und Berufsleben sind alle Phasen des Transplantationsprozesses<br />

mit psychischen Belastungen und Anpassungsprozessen<br />

verbunden. Neben den körperlichen Bürden, die im Rahmen<br />

des Transplantationsprozesses für die Patienten bestehen, wird<br />

also auch die Psyche enorm in Mitleidenschaft gezogen. „Im<br />

Sinne einer ganzheitlichen Behandlung muss der Patient nicht<br />

nur körperlich, sondern auch psychisch entlastet werden, und<br />

zwar im Bedarfsfall mit Unterstützung von Experten“, dafür<br />

AUGUST 2011<br />

<strong>themenservice</strong><br />

plädiert die am Transplantationszentrum am AKH Wien tätige<br />

Klinische- und Gesundheitspsychologin Mag. Edith Freundorfer.<br />

Neben Mag. Edith Freundorfer komplettieren Mag. Beate Smeritschnig<br />

und Mag. Brigitta Bunzel das Team für Klinische Psychologie<br />

in der Abteilung für Transplantation an der Medizinischen<br />

Universität Wien. Der psychologische Dienst ist in erster<br />

Linie für den betroffenen Patienten da, es ist aber auch von<br />

großer Bedeutung, die Angehörigen und das engere soziale<br />

Umfeld einzubeziehen. „Eine psychologische Intervention dient<br />

der emotionalen Entlastung, der Aussprache aller rationalen und<br />

irrationalen Ängste und letztlich der Verbesserung der Compliance.<br />

Diese Unterstützungsmöglichkeit sollte von möglichst<br />

vielen Betroffenen und deren Angehörigen angenommen werden“,<br />

so Freundorfer weiter. (siehe auch Interview auf Seite 6).<br />

ÖKONOMISCHE ASPEKTE VON ORGANTRANSPLANTATIONEN<br />

In Zeiten der immer wieder zitierten Kostenexplosion im Gesundheitswesen<br />

besteht für medizinische Spitzenleistungen, zu denen<br />

Transplantationen zählen, ein hoher Druck der Kostenrechtfertigung.<br />

Die Kosten einer Organtransplantation werden in Österreich<br />

von den Sozialversicherungsträgern übernommen. 4<br />

„Gesundheitsökonomisch betrachtet lohnt es sich eine Transplantation<br />

durchzuführen, denn die Kosten für die Behandlungen<br />

organbedürftiger Patienten sind oft wesentlich höher als die<br />

Kosten der Transplantation“, führt Univ.-Prof. Dr. Bernhard<br />

Schwarz, Zentrum Public Health der Medizinischen Universität<br />

Wien und Präsident der Karl Landsteiner Gesellschaft sowie<br />

Sprecher der Initiative „Ganz im Leben – Plattform für seelische<br />

und körperliche Gesundheit“ an.<br />

Als Anschauungsbeispiel sei die Nierentransplantation erwähnt.<br />

Die Kosten der Dialyse für ein Jahr liegen bei etwa 60.000,–<br />

Euro, die Kosten für eine Nierentransplantation belaufen sich auf<br />

durchschnittlich 50.000,– Euro. In den Folgejahren der Transplantation<br />

treten Medikamentenkosten und Kosten für Arztbesuche<br />

auf. Obwohl die notwendigen immunsuppressiven Medikamente<br />

sehr teuer sind, erspart sich das Gesundheitssystem<br />

durch die Transplantation von Nieren hohe Summen. „Die<br />

‚Rentabilitätsgrenze‘ ist bei zehn bis elf Monaten erreicht.<br />

Zusätzlich gewinnt der Patient auch an Lebensqualität und<br />

Lebenszeit“, betont Mühlbacher. Auch Kostenrechnungen bei<br />

anderen Organtransplantationen ergaben einen deutlichen<br />

Kostenvorteil für die Transplantation im Vergleich zu rezidivierend<br />

aufwändigen Krankenhausbehandlungen. Einer aktuellen, in<br />

„Nephrology Dialysis Transplantation“ veröffentlichten Erhebung<br />

zufolge sind Nierentransplantationen durch eine Lebendspende<br />

langfristig betrachtet nicht nur kosteneffizienter, sondern gehen<br />

auch mit einer verbesserten Lebensqualität der Betroffenen<br />

einher („quality-adjusted life years“). 5<br />

3/9

EXPERTENINTERVIEW<br />

Univ. Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher,<br />

Vorstand der Universitätsklinik für Chirurgie, Wien<br />

AUGUST 2011<br />

<strong>themenservice</strong><br />

Das Transplantationswesen zählt zu den medizinischen Spitzenleistungen, die auch finanziell sehr aufwändig sind. Wie<br />

nehmen Sie den Kostendruck in Ihrem Bereich wahr?<br />

Mühlbacher: Der Kostendruck in der Nierentransplantation ist relativ leicht argumentierbar: Die Alternativtherapie,<br />

die chronische Dialyse, ist wesentlich teurer und kostet pro Patient etwa 60.000,– bis 65.000,–<br />

Euro jährlich. Die Transplantation wurde betriebswirtschaftlich im AKH bereits kalkuliert, zu einem Preis<br />

von etwa 47.000,– Euro valorisiert auf derzeit etwa 50.000,– Euro. Das heißt, der finanzielle Break Even<br />

Point ist bei etwa zehn bis elf Monaten erreicht. Die immunsuppressiven Medikamente kosten zwischen<br />

10.000,– und 15.000,– Euro pro Jahr und Person, das ist aber gegenüber einer Hämodialyse noch immer<br />

eine große Ersparnis. Bei den Nichtnierenorganen ist dieser ökonomische Vergleich nicht leicht zu führen,<br />

man bedenke aber, dass Patienten im Endstadium einer Organerkrankung sehr oft und langfristig hospitalisiert<br />

werden und dadurch sehr hohe Kosten „verursachen“. Spürbar wird der Kostendruck in erster Linie<br />

durch Personaleinsparungen, sodass Organtransplantationen im eigenen Haus nicht wie bisher parallel<br />

durchgeführt werden können, sondern oft Kompromisse in der Zeitwahl gemacht werden müssen und<br />

Konsekutivtransplantationen die Folge sind. Der Kostendruck auf dem Personalsektor ist mir im Lichte der<br />

enormen Ersparnis bei den Nierentransplantationen unverständlich.<br />

Könnten Sie bitte die Aussage „Die Transplantation ist das Opfer ihres eigenen Erfolges“ genauer ausführen?<br />

Mühlbacher: Je besser die Ergebnisse werden, desto mehr Patienten entscheiden sich für die Transplantation,<br />

und auch mehr Ärzte weisen Patienten der Transplantation zu, weil Überleben und Lebensqualität nach<br />

der Transplantation um so vieles besser sind, als das Leben mit einem insuffizienten Organ. Daher wird der<br />

Druck auf den Organbedarf immer höher, die Wartezeiten immer länger und die Organverfügbarkeit kann<br />

kaum noch gesteigert werden.<br />

Wie kann das Problem des Organmangels Ihrer Ansicht nach am ehesten gelöst werden?<br />

Mühlbacher: Es müssten alle potenziellen Organspender in den österreichischen Krankenanstalten mit Intensivstationen<br />

den Transplantationszentren gemeldet werden, was derzeit nicht der Fall ist. Im Vergleich<br />

zu Spanien oder anderen Ländern mit vergleichbarer medizinischer Grundversorgung besteht diesbezüglich<br />

noch ein Defizit. Hilfreich ist hier die Bearbeitung von Krankengeschichten aus Intensivstationen durch eine<br />

Gruppe erfahrener Mediziner, die ein derartiges Defizit verbessern helfen. Zweifellos muss das Bewusstsein<br />

für die Organspende in den potenziellen Spenderkrankenanstalten erhöht werden, was derzeit österreichweit<br />

durch lokale Transplantationsreferenten in den Krankenhäusern gefördert wird. Die Aufgabe dieser Referenten<br />

ist die laufende Evidenzhaltung des tatsächlichen Spenderaufkommens und auch das Besprechen<br />

und Diskutieren der „Nichtspender“ auf Intensivstationen. Natürlich ist die öffentliche Bewusstseinslage<br />

für die Transplantation auch wesentlich. Endgültig lösen wird man den Organmangel nicht können, weil<br />

vermutlich der Bedarf immer höher sein wird als das Organaufkommen, aber eine „stabile Warteliste“ in<br />

der Nierentransplantation ist ein gewisser Erfolg.<br />

Unter welchen physischen wie psychischen Belastungen leiden Patienten vor bzw. nach einer Transplantation?<br />

Mühlbacher: Der Leidensdruck von Patienten vor der Transplantation ist sehr stark organabhängig. Die<br />

chronische Hämodialyse wird drei mal wöchentlich vier bis fünf Stunden durchgeführt, was sehr zeitaufwändig<br />

ist, aber auch mit Regulationsstörungen des Wasserhaushaltes verbunden ist, weil die Flüssigkeitsausscheidung<br />

in diesen fünf Stunden für die nächsten zwei Tage stattfinden muss. Obwohl es Patienten<br />

gibt, die trotz Dialyse arbeitsfähig sind, leidet der überwiegende Teil der Dialysepatienten unter dieser<br />

Therapieform. Vor allem psychische Belastungen wie Minderwertigkeitsgefühle gegenüber der Gesellschaft<br />

4/9

EXPERTENINTERVIEW<br />

AUGUST 2011<br />

<strong>themenservice</strong><br />

und der Familie, häufig noch Arbeitsplatzverlust und ähnliche Probleme treten auf. Leberkrankheiten führen<br />

in der Regel zu lebensbedrohenden Blutungen, Wasseransammlungen im Bauch und den Beinen und<br />

häufig auch zur Enzephalopathie (Anm: krankhafte Veränderungen des Gehirns unterschiedlicher Ursache<br />

und Ausprägung). Angst und dauernde Müdigkeit bestimmen das Leben der Betroffenen. Bei Herz- und<br />

Lungenpatienten besteht häufig eine ähnliche Symptomatik. Beide Organe sind in Serie geschaltet und<br />

haben physiologisch die Aufgabe, dem übrigen Körper gut oxygeniertes Blut zur Verfügung zu stellen. Wenn<br />

einerseits die Pumpleistung des Herzens diese Funktion nicht erfüllt und andererseits die Oxygenierung in<br />

erkrankten Lungen die Sauerstoffversorgung nicht ausreichend gewährleisten kann, entstehen Angstzustände,<br />

Erstickungsgefühl und ein extremes Leistungsdefizit bis hin zur Immobilität. Nach der Transplantation<br />

besteht die Angst vor Nebenwirkungen oder Abstoßungen. Die Abhängigkeit von medizinischer<br />

Nachkontrolle und die dauernde Einnahme von potenziell toxischen Medikamenten können auch in diesem<br />

Abschnitt die Lebensqualität beeinträchtigen. Patienten, die ein Problem mit einem „fremden Organ“ haben,<br />

sind eher in der Minderzahl.<br />

Welche Verbesserungsmöglichkeiten bestehen aus Ihrer Sicht im heimischen Transplantationswesen?<br />

Mühlbacher: Es gäbe Verbesserungsmöglichkeiten in der chirurgischen Versorgung der Organspende: Derzeit<br />

werden die Organspenden durch arbeitszeitgesetzbelastende Dienste der Transplantationszentren<br />

abgewickelt, was meiner Ansicht nach nicht ökonomisch ist, und etwa der Raum Oberösterreich, wo es<br />

keine Vorhalteleistung gibt, generell unbezahlt ist. Die Lösung wäre eine Übernahme der ärztlichen Leistung<br />

in diesem Bereich. Dies würde die Kosten verringern, die Qualität verbessern und die Kliniken um teure<br />

Journaldiensträder reduzieren. Eine weitere Verbesserung betrifft das Problem von Lebendspendern: Wenn<br />

jemand seinem Verwandten oder Freund eine Niere spendet, so werden die Spitalskosten in der Regel von<br />

der Spenderkrankenkasse übernommen, obwohl der Verursacher der Empfänger ist. Aber es gibt keinen<br />

Lebensversicherungsschutz, keinen Ersatz für Verdienstentgang und der Arbeitgeber kommt für die Krankenstandstage<br />

in den ersten Tagen für den Organspender auf. Diese Probleme hält vermutlich einige potenzielle<br />

Lebendspender von der Organspende ab, weil sie Angst um ihren Arbeitsplatz haben.<br />

Wichtig wäre ferner der Aufbau eines Lebendspenderegisters. Das ist in der EU-Direktive zwar gefordert,<br />

aber der Interpretationsspielraum ist relativ groß. Ein derartiges Spenderegister kann in einer Minimalvariante<br />

dazu verwendet werden, kriminelle Transplantationen zu vermeiden, was in Österreich ohnehin nicht vorkommt,<br />

kann aber in der Maximalvariante auch helfen, Nierenspender im Falle einer schwer einzustellenden<br />

Hochdruck-Krankheit oder ähnlichem zu beraten. Ein gutes Register mit Nachsorgeinformation würde auch<br />

im eigenen Bereich ermöglichen, die Risikoabschätzung für eventuelle Organspender zu verbessern. Derzeit<br />

sind wir diesbezüglich auf Studien aus der Schweiz und aus Schweden angewiesen. Auch ein von öffentlicher<br />

Hand gestütztes Transplantationsregister mit Ergebnisdaten wäre wünschenswert. In den USA<br />

existiert seit 1988 ein Transplantationsregister, das derzeit über sämtliche epidemiologische Probleme in<br />

der Organtransplantation Auskunft gibt. Da das US-Gesundheitssystem sich aber diametral von unserem<br />

unterscheidet, sind diese Daten auf uns nicht übertragbar. Ein europäisches Register – Österreich müsste<br />

hier seinen Beitrag leisten – wäre dringend vonnöten, ist aber in der EU-Direktive offensichtlich bewusst<br />

ausgeklammert worden und nur im sogenannten „Action Plan“ 6 empfohlen.<br />

5/9

EXPERTENSTATEMENT<br />

Mag. Edith Freundorfer,<br />

Klinische Psychologin der Leber- und Nierentransplantation<br />

Abteilung für Transplantation, Medizinische Universität Wien<br />

PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER ORGANTRANSPLANTATION UND DIE KLINISCH-PSYCHOLOGISCHE ARBEIT<br />

MIT PATIENTEN UND ANGEHÖRIGEN<br />

1. DIE PHASE DER EVALUATION<br />

Patienten, die vor der Entscheidung für oder gegen eine Transplantation stehen, leiden unabhängig vom<br />

Organ unter einer wesentlichen Einschränkung ihrer Lebensqualität. Immer häufigere und längere Krankenhausaufenthalte<br />

aufgrund vermehrter Infekte, Atemnot, massive Einengung der Bewegungsfreiheit,<br />

damit verbunden geringere Sozialkontakte, der Verlust der beruflichen Identität und das Wissen um eine<br />

geringe Lebenserwartung führen den Patienten nach Absprache mit dem behandelnden Arzt zu einem<br />

Erstgespräch in die Transplantationsambulanz. Die Mitteilung, dass eine Transplantation für den Erhalt bzw.<br />

die Qualität des Lebens notwendig ist, löst zunächst Betroffenheit aus. Einen Teil der Patienten trifft diese<br />

Nachricht völlig unvorbereitet. Die Auseinandersetzung mit dem Thema bedeutet Schock, Angst und Verleugnung.<br />

Dies kann in der ersten Zeit dazu führen, den Schweregrad der Erkrankung zu bagatellisieren,<br />

sich an ein irrationales Hoffen auf Gesundwerdung zu klammern oder sich mit Hoffnungslosigkeit und<br />

Resignation dem Geschehen zu fügen. Patienten mit langer Krankheitsdauer, die ihre Identität als chronisch<br />

Kranke schon erworben haben, reagieren meist mit Dankbarkeit und Hoffnung auf diese Möglichkeit. Viele<br />

Fragen tauchen auf, Unsicherheiten, Befürchtungen und das Abwägen von Vor- und Nachteilen können<br />

im Sinne einer hohen Ambivalenz belastend für den Patienten und dessen Familie sein. Ein spezieller<br />

Bereich der klinischen Psychologie ist die Evaluation bei Lebendspenden (z.B. bei einer Nierentransplantation).<br />

Hier geht es in zeitintensiven Gesprächen mit Spender und Empfänger im Wesentlichen um Abklärung<br />

von ethischen Grundlagen (z. B. Ausschluss von Organhandel), Freiwilligkeit der Spende, Akzeptanz,<br />

Abhängigkeiten und Psychopathologie bei Spender und Empfänger.<br />

Die Aufgaben der klinischen Psychologie in der Phase der Evaluation sind vor allem:<br />

• Hilfen zur Bewältigung der Unsicherheit der Zukunft gegenüber (Umgehen mit Ambivalenz) zur Entscheidung<br />

für, aber auch gegen eine Transplantation<br />

• Hilfen zur Akzeptanz der Realität (allmähliches Ende jeglicher anderer Therapieoption)<br />

• Gespräche gegen die Angst<br />

AUGUST 2011<br />

<strong>themenservice</strong><br />

• psychosoziales Screening der Eignung als Organempfänger, vor allem in Bezug auf Compliance (die für<br />

das postoperative Überleben und die Lebensqualität von großer Bedeutung ist)<br />

• Einleitung der extramuralen Entzugstherapie bei alkoholkranken (Leber) bzw. nikotinabhängigen (Herz,<br />

Lunge) Patienten<br />

• Informationsweitergabe über den Ablauf der Transplantation, Chancen und Risiken, Rehabilitation, Lebensqualität<br />

• klinisch-psychologische Evaluation von Lebendspendern und Empfängern bei Nieren und Leberteiltransplantation.<br />

6/9

EXPERTENSTATEMENT<br />

AUGUST 2011<br />

<strong>themenservice</strong><br />

2. DIE WARTEZEIT<br />

Werden die Patienten auf die Warteliste genommen, beginnt für manche wegen der zu geringen Organverfügbarkeit<br />

ein Wettlauf mit der Zeit. Die Wartezeit bedeutet Konfrontation mit widersprüchlichen Gefühlen:<br />

Freude über die Listung und Angst, den Zeitpunkt der Transplantation nicht mehr zu erleben. Verschlechtert<br />

sich die Erkrankung, sind der Wunsch und die Hoffnung groß, so schnell wie möglich transplantiert zu<br />

werden. In einer stabileren Phase der Erkrankung treten jedoch oft Zweifel an der Entscheidung auf. Sich<br />

das Organ eines anderen (hirntoten) Menschen für das eigene Überleben zu wünschen, bedeutet eine hohe<br />

psychische Belastung, die zu massiven Gefühlen von Schuld und Scham führen kann.<br />

Zu den Aufgaben in der Wartezeit zählen u. a.:<br />

• Gespräche über die (berechtigte) Angst zu versterben, bevor das Spenderorgan eintrifft<br />

• Gespräche über Spenderproblematik<br />

• Kontakt halten, Beziehung aufbauen für eine stabile Team-Patienten-Beziehung<br />

• Vermittlung zu extramuraler psychischer Unterstützung bis zur Transplantation<br />

• Krisenintervention bei langdauernder Wartezeit und stetiger unaufhaltsamer Verschlechterung des<br />

Gesundheitszustandes<br />

• supportive Gespräche mit Angehörigen.<br />

3. DER STATIONÄRE AUFENTHALT<br />

Bei komplikationslosem Verlauf sind die ersten Tage nach der Transplantation geprägt durch große Erleichterung,<br />

Euphorie und labiler Stimmungslage. Abstoßungskrisen oder neurologische Phänomene (wie z. B.<br />

Cortisonpsychosen) beeinflussen jedoch abermals das Selbstvertrauen der betroffenen Patienten und<br />

verstören die Angehörigen. Erst die Erfahrung, dass Komplikationen in den meisten Fällen medikamentös<br />

erfolgreich behandelt werden können, stärkt das Vertrauen der Patienten in sich und das Team wesentlich.<br />

Die Auseinandersetzung mit dem Spender ist postoperativ ein wichtiges Thema, das transplantierte Organ<br />

wird jedoch relativ rasch in das eigene Körperbild integriert, v. a. wenn die Patienten schnell eine Verbesserung<br />

ihrer körperlichen Befindlichkeit spüren.<br />

Aufgaben der klinischen Psychologie beim stationären Aufenthalt sind:<br />

• Diagnostik und Therapie von psychopathologischen Auffälligkeiten<br />

• Krisenintervention bei kompliziertem und protrahiertem (verzögertem) Genesungsverlauf (bei Patienten<br />

und Angehörigen) sowie bei Defektheilungen, auch Sterbebegleitung<br />

• supportive Gespräche bei Ambivalenz vor Entlassung aus dem stationären Umfeld<br />

• psychoedukatives Abschlussgespräch vor der Entlassung gemeinsam mit Familienangehörigen, das alle<br />

Bereiche des postoperativen Geschehens beinhaltet.<br />

4. DIE ZEIT NACH DER TRANSPLANTATION<br />

Schon im Krankenhaus und anschließend auf Rehabilitation lernt der Betreffende, ein transplantierter<br />

Patient zu sein, was eine Auseinandersetzung im Umgang mit den Medikamenten, den regelmäßigen Ambulanzterminen<br />

und der alltäglichen Routine bedeutet. Es kommt zu einer psychischen Stabilisierung, die<br />

Ängste vor Rückschlägen oder vor einer Abstoßungsreaktion sind jedoch immer noch aktuell. Mit zuneh-<br />

7/9

EXPERTENSTATEMENT<br />

AUGUST 2011<br />

<strong>themenservice</strong><br />

mender Mobilität steigt auch die Freude über die neu gewonnene Lebensqualität. Das erste postoperative<br />

Jahr ist für Transplantierte eine Phase der Neuorientierung. Parallel zur wieder gewonnenen physischen<br />

und psychischen Leistungsfähigkeit werden sie nun mit den schwierigen Seiten der Transplantation konfrontiert:<br />

lebenslange Medikation, Abhängigkeit von der Klinik, Neuorientierung in der Partnerschaft, Rückkehr<br />

in die Arbeitswelt bzw. Suchen nach neuen Aufgaben oder auch Ansuchen um Pensionierung mit<br />

Auseinandersetzung mit der Rolle des chronisch Kranken. Das Streben nach Leistung, Prestige und Status<br />

wird aufgegeben, das Leben an sich wird am höchsten bewertet. Chronisch kranke Menschen, befreit von<br />

der Abhängigkeit medizinischer Geräte, Patienten, die die neu gewonnene Lebensqualität genießen, die sie<br />

lange Zeit vermissen mussten, die Urlaube planen, Partnerschaften eingehen, Kinder bekommen, Sport<br />

betreiben − all dies rechtfertigt die Organtransplantation trotz ihrer Erschwernisse und der geforderten<br />

Einschränkungen.<br />

Die Aufgaben der klinischen Psychologie ziehen sich oft über viele Jahre hin. Die Psychologen der jeweiligen<br />

Abteilung sind Ansprechpartner, Vertrauenspersonen und Anlaufstellen für vielerlei auftretende Probleme,<br />

auch solche, die nicht (mehr) unmittelbar mit der Transplantation in Verbindung stehen. Wir erfahren,<br />

auch weil wir die Patienten lang und gut kennen, oft mehr und früher von Problemen (z. B. von Complianceproblemen,<br />

also dem Eingeständnis von mangelhafter Medikamenteneinnahme, die in direkter Folge<br />

zu Organverlust fuhren kann) als die behandelnden Ärzte − ein Umstand, der zu einer gewissen „Katalysator-<br />

Funktion“ zwischen Arzt und Patient führt. Letztlich ist auch die Arbeit im „social networking“ während der<br />

gesamten Transplantationsgeschichte wichtig: Wir stellen Verbindungen her zu und zwischen sämtlichen<br />

Berufsgruppen, die mit der Transplantation zu tun haben: der OP- Leitstelle, der Ernährungsberatung, den<br />

Sozialarbeitern, den Physio- und Ergotherapeuten, der Lehrerin bei Kindern, Seelsorgern usw.<br />

ÜBER GANZ IM LEBEN – ÖSTERREICHISCHE PLATTFORM<br />

FÜR SEELISCHE UND KÖRPERLICHE GESUNDHEIT<br />

Im Jahr 2008 wurde die Initiative „Mental & Physical Health“<br />

auf europäischer Ebene gegründet. Hauptziel der Initiative ist<br />

es, Wege zu mehr Bewusstsein für den Zusammenhang von<br />

psychischer Krankheit und körperlicher Gesundheit einzuschlagen<br />

und eine ganzheitliche Betrachtung des Themas zu erwirken.<br />

Dadurch soll auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />

zwischen Psychiatern, Internisten und Allgemeinmedizinern<br />

gefördert werden. In Österreich trägt die Initiative den Titel<br />

„Ganz im Leben. Österreichische Plattform für seelische und<br />

körperliche Gesundheit“. Die Initiative soll dazu beitragen, das<br />

österreichische Gesundheitssystem stärker an den Bedürfnissen<br />

einer ganzheitlichen Betrachtung von mentaler und physischer<br />

Gesundheit auszurichten und die Interdisziplinarität zu fördern.<br />

Die Forcierung der öffentlichen Diskussion des Themas sowie<br />

die Information der Ärzte, Apotheker und natürlich der Bevölkerung<br />

unter dem Motto „Gemeinsam Bewusstsein schaffen“<br />

sind wichtige Maßnahmen der Initiative. Zusätzliche Informationen<br />

stehen auf www.ganzimleben.at zur Verfügung.<br />

8/9

NÜTZLICHE LINKS<br />

> Medizinische Universität Wien<br />

(http://www.transplantation.meduniwien.ac.at)<br />

> Gesundheit Österreich GmbH<br />

(http://www.goeg.at/de/Transplant)<br />

> Österreichische Gesellschaft für Transplantation,<br />

Transfusion und Genetik<br />

(http://www.austrotransplant.at)<br />

> Eurotransplant International Foundatio<br />

(http://www.transplant.org)<br />

> BM für Gesundheit<br />

(http://www.bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Medizin/<br />

Blut_Gewebe_Organe/Organe)<br />

> Selbsthilfegruppen zum Thema Transplantationen<br />

(http://www.netdoktor.at/wegweiser/selbsthilfesuche/<br />

transplantationen)<br />

> Initiative „Ganz im Leben“<br />

(http://www.ganzimleben.at)<br />

RÜCKFRAGEN<br />

> Ganz im Leben – Österreichische Plattform für seelische<br />

und körperliche Gesundheit: office@ganzimleben.at |<br />

www.ganzimleben.at<br />

> Welldone GmbH, Werbung und PR: Mag. Elisabeth Kranawetvogel<br />

| Mag. Sabine Sommer | Public Relations | Tel.: 01/402<br />

13 41-40 bzw. 12 | E-Mail: pr@welldone.at<br />

QUELLEN: 1. BM für Gesundheit | 2. ÖBIG, Transplant-Jahresbericht 2010 |<br />

3. BM für Gesundheit | 4. BM für Gesundheit | 5. Haller, Gutjahr, Kramar,<br />

Harnoncourt, Oberbauer: „Cost-effectiveness analysis of renal replacement<br />

therapy in Austria“, Nephrology Dialysis Transplantation, Feber 2011 |<br />

6. European Commission – Action plan on Organ Donation and Transplantation<br />

(2009–2015)<br />

IMPRESSUM: Medieninhaber, Herausgeber und Gestaltung: Welldone<br />

GmbH, Lazarettgasse 19/OG 4, A-1090 Wien, Tel.: +43 1 402 13 41-0,<br />

Fotos: Privat. Für den Inhalt ist der Medieninhaber verantwortlich mit<br />

Ausnahme der namentlich gekennzeichneten Artikel. Dieses Themenservice<br />

entstand mit freundlicher Unterstützung der Bristol-Myers Squibb<br />

GesmbH.<br />

GLOSSAR<br />

FACTBOX<br />

AUGUST 2011<br />

<strong>themenservice</strong><br />

> Abstoßungsreaktion: Das Immunsystem erkennt fremde<br />

Zellen (z. B. Viren, Bakterien), aber auch fremde Organe. Nach<br />

einer Transplantation führt diese Schutzfunktion aber zur<br />

Abstoßung des Organs, welches in Folge „bekämpft“ wird. <<br />

> Immunsuppression: Um eine Abstoßungsreaktion zu verhindern,<br />

kommen immunsuppressive Medikamente zum Einsatz.<br />

Die regelmäßige und dauerhafte Einnahme der Immunsuppressiva<br />

ist für die Funktion des Transplantats lebenswichtig. <<br />

> Lebendspende: Neben der Organspende von Verstorbenen<br />

gewinnt die Lebendspende immer mehr an Bedeutung, diese<br />

ist bei Niere und Leber möglich. Voraussetzung ist die Gesundheit<br />

des Spenders, die Freiwilligkeit der Organspende sowie die<br />

nachweisbare persönliche Nahebeziehung zum Empfänger und<br />

der Ausschluss von kommerziellen Interessen. <<br />

> Rechtslage: Es ist es in Österreich zulässig, Verstorbenen<br />

einzelne Organe oder Organteile zu entnehmen, um durch<br />

Transplantation das Leben eines anderen Menschen zu retten<br />

oder dessen Gesundheit wiederherzustellen. Entsprechend der<br />

geltenden Widerspruchsregelung kommt jeder Österreicher als<br />

Organspender in Frage, so lange er nicht zu Lebzeiten einer<br />

allfälligen Organentnahme widersprochen hat. Ärzte sind nicht<br />

ausdrücklich verpflichtet, die Angehörigen zu befragen, ob sie<br />

dem Verstorbenen Organe entnehmen dürfen. <<br />

> Widerspruchsregister: Seit 1995 führt das Österreichische<br />

Institut für Gesundheit (ÖBIG) das „Widerspruchsregister gegen<br />

Organspende“. Hier kann sich jeder eintragen lassen, der<br />

sicherstellen möchte, dass bei ihm keine Organe entnommen<br />

werden. Alle Transplantationszentren Österreichs sind verpflichtet,<br />

diese Datenbank abzufragen, bevor eine Transplantation<br />

eingeleitet wird. <<br />

Laut Transplant-Jahresbericht des Koordinationsbüros für<br />

das Transplantationswesen (ÖBIG – Geschäftsbereich der<br />

Gesundheit Österreich GmbH) wurden im Jahr 2010 in<br />

Österreich 191 verstorbene Organspender gemeldet und<br />

in der Folge auch explantiert. Gegenüber dem Jahr 2009<br />

ist eine Reduktion um 8,6 Prozent zu verzeichnen. Die<br />

Nierentransplantation ist in Österreich mit Abstand die<br />

häufigste Transplantation (52 pro Million Einwohner und<br />

Jahr), gefolgt von der Leber (18 pro Million Einwohner<br />

und Jahr), gleichauf mit der Lunge und gefolgt von der<br />

Herztransplantation, die zwischen zehn und 15 Transplantationen<br />

pro Million und Jahr variiert.<br />

Die in diesem Themenservice verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen treten<br />

der besseren Lesbarkeit halber nur in einer Form auf, sind aber natürlich gleichwertig<br />

auf beide Geschlechter bezogen.<br />

9/9