Soziale Konstruktion von Wirklichkeit in Deutschland und ... - jantilly.de

Soziale Konstruktion von Wirklichkeit in Deutschland und ... - jantilly.de

Soziale Konstruktion von Wirklichkeit in Deutschland und ... - jantilly.de

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Soziale</strong> <strong>Konstruktion</strong> <strong>von</strong> <strong>Wirklichkeit</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Deutschland</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>n USA <strong>in</strong> <strong>de</strong>r<br />

Klima<strong>de</strong>batte<br />

Jan Tilly<br />

Zusammenfassung<br />

Die <strong>in</strong>ternationale Klimapolitik <strong>Deutschland</strong>s <strong>und</strong> <strong>de</strong>r USA wird im Folgen<strong>de</strong>n durch die<br />

Theorie <strong>de</strong>s Sozialkonstruktivismus <strong>de</strong>r Internationalen Beziehungen betrachtet. Unterschiedliche<br />

Be<strong>de</strong>utungskonstruktionen <strong>in</strong> bei<strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>rn, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em dynamischen Prozess<br />

zwischen Medien, Politik <strong>und</strong> Öffentlichkeit heranwuchsen, bieten e<strong>in</strong>e aufschlussreiche Erklärungsvariante<br />

für unterschiedliche Ausprägungen <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Klimapolitik.<br />

1. E<strong>in</strong>leitung<br />

Der Klimawan<strong>de</strong>l stellt für die <strong>in</strong>ternationale Staatenwelt e<strong>in</strong> außergewöhnliches<br />

Problem dar. Er ist we<strong>de</strong>r begrenzt auf e<strong>in</strong>zelne Staaten, noch legt er Wert<br />

auf nationale Grenzen. Der Unterschied zwischen natürlicher Ausnahmeersche<strong>in</strong>ung<br />

<strong>und</strong> Ergebnis e<strong>in</strong>es längerfristigen Klimawan<strong>de</strong>ls ist dabei selbst <strong>von</strong><br />

Wissenschaftlern nicht zweifelsfrei festzustellen. Im Rahmen <strong>de</strong>s Kyoto-<br />

Protokolls kam es 1997 zu e<strong>in</strong>er ersten E<strong>in</strong>igung auf <strong>in</strong>ternationaler Ebene, verb<strong>in</strong>dliche<br />

Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen zu <strong>de</strong>f<strong>in</strong>ieren. Interessant<br />

ersche<strong>in</strong>t dabei, dass Nationen zu gänzlich unterschiedlichen E<strong>in</strong>schätzungen<br />

<strong>de</strong>r Lage kommen <strong>und</strong> auf <strong>in</strong>ternationaler Ebene unterschiedlich han<strong>de</strong>ln. So<br />

ratifizierte etwa die B<strong>und</strong>esrepublik <strong>Deutschland</strong> das Kyoto-Protokoll <strong>und</strong> fügte<br />

sich verb<strong>in</strong>dlichen Reduktionszielen, während die Vere<strong>in</strong>igten Staaten <strong>von</strong><br />

Amerika trotz Unterzeichnung unter <strong>de</strong>r Regierung Cl<strong>in</strong>ton das Protokoll nie<br />

ratifizierten. Im Folgen<strong>de</strong>n wird dieses unterschiedliche Akteursverhalten<br />

<strong>Deutschland</strong>s <strong>und</strong> <strong>de</strong>r USA im H<strong>in</strong>blick auf dasselbe, globale Problem aus <strong>de</strong>r<br />

Perspektive <strong>de</strong>s Sozialkonstruktivismus näher beleuchtet <strong>und</strong> die Leistungsfähigkeit<br />

dieses Theoriestrangs <strong>de</strong>r Internationalen Beziehungen h<strong>in</strong>sichtlich <strong>de</strong>s Erklärens<br />

<strong>von</strong> realem politischem Han<strong>de</strong>ln analysiert.<br />

In <strong>de</strong>n Internationalen Beziehungen gibt es e<strong>in</strong>e Vielzahl <strong>von</strong> Ansätzen, die<br />

staatliches Verhalten <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Theoriekonstrukt e<strong>in</strong>betten, erklären <strong>und</strong> nachvollziehbar<br />

machen. Abhängig vom konkreten Politikfeld variiert <strong>de</strong>ren Erklärungs-<br />

Gesellschaft – Wirtschaft – Politik (GWP) Heft 3/2007, S. 355-367<br />

Fachaufsatz<br />

Jan Tilly<br />

Kyoto-Protokoll<br />

Sozialkonstruktivismus

356 Jan Tilly<br />

Aus<br />

konstruktivistischer<br />

Perspektive „gibt“<br />

es also ke<strong>in</strong>e<br />

„globale<br />

Erwärmung“, sie<br />

wird als Thema<br />

konstruiert.<br />

kraft zum Teil erheblich. Im Gegensatz zu positivistischen Theorien wie <strong>de</strong>m<br />

Realismus o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Liberalismus, die ihren Fokus etwa auf die bestehen<strong>de</strong>n<br />

o<strong>de</strong>r sich bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Machtverhältnisse legen <strong>und</strong> Staaten als rationale, uniforme<br />

Akteure mit gegebenen Interessen betrachten, steht <strong>in</strong> <strong>de</strong>r <strong>in</strong> diesen Ausführungen<br />

e<strong>in</strong>genommenen sozialkonstruktivistischen Sichtweise die Herausbildung<br />

e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>sam geteilten Verständnisses über die „globale Erwärmung“ im<br />

Mittelpunkt. Die <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Interaktion zwischen Wissenschaft, Medien <strong>und</strong> Politik<br />

erzeugten Normen, Werte <strong>und</strong> I<strong>de</strong>ntitäten dienen dabei als Erklärungsvariablen<br />

für unterschiedliches Verhalten. Wissen über <strong>und</strong> Verständnis <strong>von</strong> <strong>Wirklichkeit</strong><br />

s<strong>in</strong>d nicht a priori gegeben, son<strong>de</strong>rn wer<strong>de</strong>n <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em sozialen, <strong>in</strong>tersubjektiven<br />

Prozess erzeugt. In <strong>de</strong>r hier verwen<strong>de</strong>ten epistemologischen Ausprägung <strong>de</strong>r sozialkonstruktivistischen<br />

Theorie stellt sich für die Erklärung <strong>von</strong> Akteursverhalten<br />

die zentrale Frage, wie das Wissen über die Beschaffenheit <strong>de</strong>r Welt erlangt<br />

wer<strong>de</strong>n kann, d.h. wie es konstruiert wird (Ulbert 2006: 410). Inwiefern<br />

diese Herangehensweise e<strong>in</strong>e schlüssige Erklärung für <strong>in</strong>ternationale Klimapolitik<br />

im Rahmen <strong>de</strong>s Kyoto-Protokolls liefert, ist Kern <strong>de</strong>r Ausführungen.<br />

In <strong>Deutschland</strong> kam es schon sehr früh, 1987, zu e<strong>in</strong>er nationalen Aufarbeitung<br />

<strong>de</strong>r Problematik <strong>de</strong>s Klimawan<strong>de</strong>ls <strong>in</strong> Form <strong>de</strong>r Enquete-Kommission <strong>de</strong>s B<strong>und</strong>estages,<br />

die für e<strong>in</strong>en gesellschafts- <strong>und</strong> politikübergreifen<strong>de</strong>n Konsens im H<strong>in</strong>blick<br />

auf die Existenz <strong>de</strong>s Phänomens <strong>de</strong>r globalen Erwärmung <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Notwendigkeit<br />

staatlichen Han<strong>de</strong>lns sorgte. E<strong>in</strong>e <strong>de</strong>rartige umfassen<strong>de</strong> Aufarbeitung <strong>de</strong>r<br />

Problematik <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Vere<strong>in</strong>igten Staaten gab es dagegen nicht. Dort war <strong>und</strong> ist das<br />

Bestehen e<strong>in</strong>es wissenschaftlichen Konsenses über e<strong>in</strong>en <strong>von</strong> Menschen verursachten<br />

Klimawan<strong>de</strong>l relativ umstritten. – Paradoxerweise weniger <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Wissenschaft<br />

selber, als <strong>in</strong> Medien, Politik <strong>und</strong> öffentlicher Me<strong>in</strong>ung. Das daraus resultieren<strong>de</strong><br />

gr<strong>und</strong>sätzlich verschie<strong>de</strong>ne Problemverständnis wird hier als Ansatz zur Erklärung<br />

<strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen <strong>und</strong> amerikanischen Verhaltens gegenüber <strong>de</strong>r Ratifizierung<br />

<strong>de</strong>s Kyoto-Protokolls genutzt. Der Beitrag hat auch e<strong>in</strong>e didaktische Zielsetzung.<br />

Er will am konkreten Politikfeld „Klimawan<strong>de</strong>l“ e<strong>in</strong>e für die Theorie <strong>de</strong>r<br />

<strong>in</strong>ternationalen Beziehungen relevante Denkschule exemplarisch markieren.<br />

2. Geme<strong>in</strong>same Werte <strong>und</strong> Normen als Gr<strong>und</strong>lage für e<strong>in</strong><br />

Klimaschutz-Regime<br />

Aus konstruktivistischer Perspektive ist e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames Problemverständnis<br />

gr<strong>und</strong>legen<strong>de</strong> Voraussetzung dafür, dass das Thema „Klimawan<strong>de</strong>l“ überhaupt<br />

auf das <strong>in</strong>ternationale Tapet kommt. Das be<strong>de</strong>utet, dass die <strong>Konstruktion</strong> <strong>de</strong>s<br />

Problemfel<strong>de</strong>s „globale Erwärmung“ <strong>von</strong> allen Beteiligten auf ähnliche Weise<br />

vorgenommen wer<strong>de</strong>n muss. Staaten s<strong>in</strong>d am ehesten bereit e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>ternationalen<br />

Regime beizutreten, wenn das Normen- <strong>und</strong> Werteverständnis, das <strong>de</strong>m Regime<br />

zu Gr<strong>und</strong>e liegt, sich mit <strong>de</strong>m nationalen Normen- <strong>und</strong> Werteverständnis<br />

<strong>und</strong> <strong>de</strong>n daraus abzuleiten<strong>de</strong>n Regeln <strong>und</strong> Gesetzen <strong>de</strong>ckt (Bernste<strong>in</strong> 2002:<br />

204). Aus konstruktivistischer Perspektive „gibt“ es also ke<strong>in</strong>e „globale Erwärmung“,<br />

sie wird als Thema konstruiert. Diese <strong>Konstruktion</strong> ist stark <strong>von</strong> <strong>de</strong>r<br />

Wissenschaft abhängig, auf <strong>de</strong>ren Erkenntnissen das Ent<strong>de</strong>cken <strong>de</strong>s Phänomens

<strong>Soziale</strong> <strong>Konstruktion</strong> <strong>von</strong> <strong>Wirklichkeit</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>n USA <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Klima<strong>de</strong>batte 357<br />

basiert, genauso wie die daran anschließen<strong>de</strong> Interpretation, dass <strong>de</strong>r anthropogen<br />

verursachte Klimawan<strong>de</strong>l negative Folgen hat <strong>und</strong> ihm <strong>von</strong> politischer Seite<br />

aus gegengesteuert wer<strong>de</strong>n muss. Kennzeichnend für das Problemfeld „Klima“<br />

s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> hoher Grad an Unwissenheit <strong>von</strong> Politikern <strong>und</strong> Bürgern <strong>und</strong> <strong>de</strong>r ebenfalls<br />

relativ hohe Unsicherheitsgrad über konkrete, zukünftige Ausprägungen<br />

<strong>de</strong>s Problems <strong>in</strong>nerhalb <strong>de</strong>r Wissenschaft. Auch das Kosten-Nutzen-Kalkül fällt<br />

<strong>in</strong> diesem Politikfeld beson<strong>de</strong>rs ungünstig aus: Die Kosten zur Vermeidung <strong>de</strong>s<br />

Klimawan<strong>de</strong>ls treten <strong>in</strong> konzentrierter <strong>und</strong> sehr kurzfristiger Form auf. Der aus<br />

Schutzmaßnahmen resultieren<strong>de</strong> Nutzen ist dagegen höchst diffuser <strong>und</strong> langfristiger<br />

Natur. Aus politischen Erwägungen ist Klimaschutz <strong>in</strong>sofern e<strong>in</strong> wenig<br />

dankbares Handlungsfeld, weil Folgewirkungen <strong>von</strong> politischen Maßnahmen<br />

nicht auf <strong>de</strong>n Urheber zurückzuführen s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> Kosten-Nutzen-Analysen nur im<br />

globalen Maßstab S<strong>in</strong>n haben (Haas 1999: 107).<br />

Um e<strong>in</strong>em Umweltregime wie <strong>de</strong>m Kyoto-Protokoll beitreten zu können, erwartet<br />

<strong>de</strong>r Konstruktivismus <strong>von</strong> Staaten, dass sie die folgen<strong>de</strong>n Annahmen geme<strong>in</strong>schaftlich<br />

teilen:<br />

– Es gibt e<strong>in</strong>en anthropogenen Klimawan<strong>de</strong>l, d.h. die zu messen<strong>de</strong> Erwärmung<br />

ist nicht auf natürliche Faktoren zurückzuführen.<br />

– Es gibt e<strong>in</strong>en Zusammenhang zwischen Treibhausgasemissionen <strong>und</strong> Klimawan<strong>de</strong>l.<br />

– E<strong>in</strong>e Reduktion <strong>de</strong>r Treibhausgasemissionen hat Wirkung auf die weitere<br />

Entwicklung <strong>de</strong>s Klimawan<strong>de</strong>ls.<br />

– Der Klimawan<strong>de</strong>l hat negative Folgen auf die geme<strong>in</strong>same Lebenswelt, <strong>de</strong>ren<br />

Kosten die <strong>de</strong>r Vermeidung <strong>von</strong> Treibhausgasemissionen <strong>de</strong>utlich übersteigen.<br />

3. Was bewegt die Politik? Der E<strong>in</strong>fluss <strong>de</strong>r epistemic<br />

communities<br />

Die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Fragen, um e<strong>in</strong>en Erklärungsansatz für das Akteursverhalten<br />

<strong>Deutschland</strong>s <strong>und</strong> <strong>de</strong>r USA liefern zu können, s<strong>in</strong>d: Wie f<strong>in</strong><strong>de</strong>n die oben genannten<br />

Annahmen ihren Weg <strong>in</strong> die Politik, wie dom<strong>in</strong>ieren sie <strong>de</strong>n Diskurs<br />

<strong>und</strong> wie wer<strong>de</strong>n sie handlungsleitend? In <strong>de</strong>n Fokus <strong>de</strong>r Analyse <strong>von</strong> Staatsverhalten<br />

rückt dabei nicht nur die <strong>Konstruktion</strong> e<strong>in</strong>er persönlichen Welterkenntnis,<br />

son<strong>de</strong>rn auch <strong>de</strong>r wissenschaftliche Diskurs, <strong>de</strong>r auf spezifische Weise zur gesellschaftlichen<br />

<strong>Konstruktion</strong> <strong>und</strong> Anerkennung <strong>von</strong> <strong>Wirklichkeit</strong> beiträgt.<br />

In <strong>de</strong>r konstruktivistischen Literatur führt Peter M. Haas (1992) an dieser<br />

Stelle die epistemic communities <strong>in</strong> die Debatte e<strong>in</strong>, die <strong>de</strong>r Politik unter Umstän<strong>de</strong>n<br />

<strong>von</strong> hoher Komplexität, Unsicherheit <strong>und</strong> Unwissenheit beratend zur<br />

Seite stehen: E<strong>in</strong>e „epistemic community“ ist e<strong>in</strong> Netzwerk <strong>von</strong> Experten, das<br />

geme<strong>in</strong>same Auffassungen über die Beschaffenheit <strong>de</strong>r Welt, bestimmte Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge<br />

sowie <strong>de</strong>ren Validität <strong>und</strong> die daraus resultieren<strong>de</strong>n,<br />

notwendigen politischen Maßnahmen teilt. Die Politik, <strong>de</strong>r eigenen<br />

Unwissenheit bewusst, generiert Nachfrage nach spezifischen Informationen<br />

<strong>und</strong> <strong>de</strong>legiert dann auf bestimmten Sachfel<strong>de</strong>rn die Verantwortung über kon-

358 Jan Tilly<br />

Elitenkonsens<br />

krete politische Maßnahmen an die epistemic communities (ebd.: 2-4; Demeritt<br />

2001: 309). Akteure müssen dabei nicht ihre Interessen kennen, um zu han<strong>de</strong>ln.<br />

– Lernen sie über ihre Interessen <strong>von</strong> an<strong>de</strong>ren Akteuren, z.B. <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Wissenschaft,<br />

kann das ihre Interessen än<strong>de</strong>rn. Die E<strong>in</strong>flussmöglichkeiten <strong>de</strong>r epistemic<br />

communities s<strong>in</strong>d dabei vielfältig. Direkte Handlungsempfehlungen, Aufrufe <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>r Öffentlichkeit sowie personelle Verflechtungen, d.h. das E<strong>in</strong>nehmen relevanter<br />

Ämter durch Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r epistemic community, können <strong>de</strong>n politischen<br />

Kurs steuern (Haas 1992: 2-4).<br />

Der epistemic-community-Ansatz sche<strong>in</strong>t zur Erklärung <strong>von</strong> Staatsverhalten aus<br />

konstruktivistischer Sicht <strong>in</strong> <strong>de</strong>r <strong>in</strong>ternationalen Klimapolitik prä<strong>de</strong>st<strong>in</strong>iert, weil das<br />

Problemfeld „Klima“ an sich ohne wissenschaftlichen E<strong>in</strong>fluss nie zu e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>ternationalen<br />

Debatte gewor<strong>de</strong>n wäre <strong>und</strong> Unwissen, Unsicherheit <strong>und</strong> Komplexität e<strong>in</strong>e<br />

wissenschaftliche Unterstützung <strong>de</strong>r Politik unumgänglich machen.<br />

4. Medien <strong>und</strong> Öffentlichkeit<br />

Neben <strong>de</strong>n epistemic communities haben jedoch auch an<strong>de</strong>re Kräfte erheblichen<br />

E<strong>in</strong>fluss auf die Entwicklung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>samen Werte- <strong>und</strong> Normenverständnisses<br />

<strong>und</strong> daraus resultierend e<strong>in</strong>er nationalen I<strong>de</strong>ntität. I<strong>de</strong>ntität steht <strong>in</strong> diesem<br />

Kontext für e<strong>in</strong>e relativ stabile Komb<strong>in</strong>ation aus Rollenkonzeption <strong>und</strong> Erwartungen<br />

über sich selbst. I<strong>de</strong>ntitäten bil<strong>de</strong>n das F<strong>und</strong>ament für Interessen, die<br />

sich situationsabhängig ergeben (Haas 2002: 74).<br />

Die Evolution <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utungskonstruktion „Klimawan<strong>de</strong>l“ hängt neben <strong>de</strong>n<br />

epistemic communities <strong>in</strong> hohem Maße <strong>von</strong> <strong>de</strong>n Medien <strong>und</strong> <strong>de</strong>r öffentlichen<br />

Me<strong>in</strong>ung ab. Für Macht <strong>und</strong> E<strong>in</strong>fluss <strong>de</strong>r epistemic communities s<strong>in</strong>d das Vertreten<br />

<strong>und</strong> das Vermitteln e<strong>in</strong>es allgeme<strong>in</strong> vorherrschen<strong>de</strong>n wissenschaftlichen<br />

Konsenses gegenüber Politik <strong>und</strong> Öffentlichkeit essentiell. Insbeson<strong>de</strong>re wenn<br />

verschie<strong>de</strong>ne epistemic communities um die Deutungsmacht konkurrieren, also<br />

e<strong>in</strong> offenk<strong>und</strong>iger wissenschaftlicher Dissens herrscht, formen Medien <strong>und</strong> Politik,<br />

die <strong>de</strong>n wissenschaftlichen Diskurs aufgreifen <strong>und</strong> <strong>in</strong>strumentalisieren, gesellschaftliche<br />

I<strong>de</strong>ntität (Haas 2004: 575). E<strong>in</strong> Elitenkonsens ist entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

Voraussetzung für e<strong>in</strong>e zustimmen<strong>de</strong> <strong>und</strong> passive öffentliche Me<strong>in</strong>ung. E<strong>in</strong> Dissens<br />

dagegen hat gegenteilige Wirkung (Weller 2005: 319, FN 9).<br />

An dieser Stelle ist das konstruktivistische Vorgehen vom Liberalismus <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>n Theorien <strong>de</strong>r <strong>in</strong>ternationalen Beziehungen zu unterschei<strong>de</strong>n. Es geht hierbei<br />

nicht um die liberale Perspektive, wonach die Außenpolitik mit <strong>de</strong>r öffentlichen<br />

Me<strong>in</strong>ung e<strong>in</strong>es Lan<strong>de</strong>s konvergent zu se<strong>in</strong> hat, son<strong>de</strong>rn um die durch das Zusammenwirken<br />

<strong>von</strong> Wissenschaft, Medien <strong>und</strong> Politik hervorgebrachte Deutung<br />

e<strong>in</strong>es konkreten Problemzusammenhangs. Diese Deutung spiegelt sich dann<br />

auch <strong>in</strong> <strong>de</strong>r <strong>Konstruktion</strong> <strong>de</strong>r öffentlichen Me<strong>in</strong>ung wi<strong>de</strong>r (Haas 1999: 115;<br />

Weller 2005: 313-315).<br />

Es bedarf beson<strong>de</strong>rer Umstän<strong>de</strong>, um <strong>de</strong>n epistemic communities die Türe<br />

zum politischen Prozess zu öffnen. Der Themengenese <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Öffentlichkeit <strong>und</strong><br />

<strong>de</strong>m E<strong>in</strong>beziehen <strong>de</strong>r Wissenschaft <strong>in</strong> <strong>de</strong>n medialen wie auch <strong>in</strong> <strong>de</strong>n politischen<br />

Diskurs geht häufig e<strong>in</strong>e Krise, d.h. e<strong>in</strong> systemischer Schock voraus. Uner-

<strong>Soziale</strong> <strong>Konstruktion</strong> <strong>von</strong> <strong>Wirklichkeit</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>n USA <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Klima<strong>de</strong>batte 359<br />

wünschte Umstän<strong>de</strong>, wie etwa e<strong>in</strong>e starke Dürre <strong>in</strong> <strong>de</strong>n USA 1988, brachten das<br />

Thema „Klimawan<strong>de</strong>l“ <strong>in</strong> die Öffentlichkeit <strong>und</strong> stellten die politischen Entscheidungsträger<br />

vor die Aufgabe, das Problem zu verstehen <strong>und</strong> neue Anstrengungen<br />

anzustellen, um Lösungen zu entwickeln (Haas 1999: 116). In gewisser<br />

Weise erleben wir dieses Ablaufschema, <strong>in</strong> <strong>de</strong>m sich, mit K<strong>in</strong>gdon (1984) gesprochen,<br />

„Gelegenheitsfenster“ für das politische Agenda-Sett<strong>in</strong>g öffnen, heute<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>r Diskussion um CO2-Emissionen <strong>und</strong> Klimawan<strong>de</strong>l aktuell wie<strong>de</strong>r.<br />

Die Gefahrenlage <strong>de</strong>s Klimawan<strong>de</strong>ls als solche ist nicht ausschlaggebend –<br />

sie kann <strong>von</strong> Politik, Öffentlichkeit <strong>und</strong> selbst <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Wissenschaft kaum richtig<br />

e<strong>in</strong>geschätzt wer<strong>de</strong>n. Erst die durch gesellschaftliche Kommunikation geschaffenen<br />

Be<strong>de</strong>utungsmuster verleihen <strong>de</strong>r naturwissenschaftlichen Hypothese<br />

praktische Relevanz (Benchmann/Beck 1997: 121). Innerhalb <strong>de</strong>r öffentlichen<br />

Rezeption <strong>de</strong>s Themas erzeugen die Medien e<strong>in</strong> eigenes Bild <strong>de</strong>r wissenschaftlich<br />

verfügbaren Aussagen. Dabei steht nicht nur öffentliche Aufklärung son<strong>de</strong>rn<br />

auch die Mo<strong>de</strong>ration <strong>de</strong>s wissenschaftlichen Diskurses im Vor<strong>de</strong>rgr<strong>und</strong><br />

(ebd.: 131). Die Wechselbeziehung zwischen Öffentlichkeit, Medien <strong>und</strong> Wissenschaft<br />

formt das öffentliche Verständnis vom Klimawan<strong>de</strong>l <strong>und</strong> <strong>de</strong>n daraus<br />

möglicherweise resultieren<strong>de</strong>n Gefahren. Die gesellschaftliche <strong>und</strong> politische<br />

Resonanz lässt sich jedoch nicht ausschließlich auf die wissenschaftliche Thematisierungs-<br />

<strong>und</strong> Def<strong>in</strong>itionsmacht zurückführen, son<strong>de</strong>rn obliegt <strong>de</strong>r medialen<br />

<strong>und</strong> politischen Übersetzung <strong>und</strong> Interpretation (ebd.: 141; Demeritt 2001: 309).<br />

Denn die Massenmedien bil<strong>de</strong>n Ereignisse <strong>de</strong>r <strong>in</strong>ternationalen Politik <strong>und</strong> wissenschaftliche<br />

Erkenntnisse nicht ab, son<strong>de</strong>rn erzeugen ihrerseits bestimmte<br />

Deutungen dieser Ereignisse <strong>und</strong> Erkenntnisse (Weller 2005: 318).<br />

5. Der E<strong>in</strong>fluss <strong>de</strong>r <strong>in</strong>ternationalen epistemic community:<br />

Das IPCC<br />

Auf <strong>de</strong>r <strong>in</strong>ternationalen Bühne war das Intergovernmental Panel on Climate<br />

Change (IPCC) e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>schlägig relevante, <strong>in</strong>stitutionalisierte epistemic community.<br />

Von <strong>de</strong>m United Nations Environment Program (UNEP) <strong>und</strong> <strong>de</strong>r World<br />

Meteorological Organiziation (WMO) 1988 <strong>in</strong>s Leben gerufen, trug das IPCC <strong>in</strong><br />

entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Weise dazu bei, dass e<strong>in</strong>e große, <strong>in</strong>ternational zusammengesetzte<br />

Gruppe <strong>von</strong> Forschern geme<strong>in</strong>sam e<strong>in</strong>e wissenschaftliche E<strong>in</strong>schätzung<br />

<strong>de</strong>s Forschungsstan<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>r Bedrohung durch <strong>de</strong>n Klimawan<strong>de</strong>l <strong>und</strong> <strong>de</strong>r möglichen<br />

politischen Maßnahmen formulierte <strong>und</strong> regelmäßig <strong>in</strong> Form <strong>von</strong> Berichten<br />

publizierte (Engels/We<strong>in</strong>gart 1997: 99). Die Berichte <strong>de</strong>s IPCC spiegeln<br />

somit <strong>de</strong>n globalen wissenschaftlichen Konsens <strong>de</strong>r Klimaforscher wi<strong>de</strong>r <strong>und</strong><br />

betonen dabei die These <strong>de</strong>s vom Menschen verursachten Klimawan<strong>de</strong>l ebenso<br />

wie die Notwendigkeit zur Reduktion <strong>von</strong> Treibhausgasemissionen. Angesichts<br />

dieser globalen epistemic community könnte man me<strong>in</strong>en, dass die Politik <strong>in</strong><br />

<strong>Deutschland</strong> wie <strong>in</strong> <strong>de</strong>n USA <strong>in</strong> gleicher Weise jegliche Vere<strong>in</strong>barungen zur<br />

Reduktion <strong>von</strong> Treibhausgasemissionen unterstützen o<strong>de</strong>r zum<strong>in</strong><strong>de</strong>st e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames<br />

Werteverständnis teilen müsste. Der E<strong>in</strong>fluss <strong>de</strong>s IPCC kann jedoch<br />

<strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> wie auch <strong>in</strong> <strong>de</strong>n USA als relativ schwach angesehen wer<strong>de</strong>n,<br />

Erst die durch<br />

gesellschaftliche<br />

Kommunikation<br />

geschaffenen<br />

Be<strong>de</strong>utungsmuster<br />

verleihen <strong>de</strong>r<br />

naturwissenschaftlichen<br />

Hypothese<br />

praktische Relevanz.

360 Jan Tilly<br />

E<strong>in</strong> Konsens <strong>de</strong>s<br />

IPCC konnte<br />

<strong>de</strong>mnach <strong>von</strong><br />

Politikern verh<strong>in</strong><strong>de</strong>rt<br />

wer<strong>de</strong>n<br />

wofür Haas (2004: 587-580) e<strong>in</strong>e Reihe <strong>von</strong> Grün<strong>de</strong>n skizziert: Wegen <strong>de</strong>s noch<br />

nicht vollständig geklärten <strong>und</strong> <strong>de</strong>mnach schwachen wissenschaftlichen Konsenses<br />

war das durch das IPCC generierte Wissen für die Politik nicht une<strong>in</strong>geschränkt<br />

nutzbar; es stellte ke<strong>in</strong> „usable knowledge“ dar, das sich durch Glaubwürdigkeit,<br />

Gültigkeit <strong>und</strong> Be<strong>de</strong>utsamkeit auszeichnet. Das ist <strong>in</strong>sbeson<strong>de</strong>re<br />

<strong>de</strong>m Design <strong>de</strong>s IPCC geschul<strong>de</strong>t, das e<strong>in</strong>en Rest an staatlichem E<strong>in</strong>fluss auf die<br />

Wissenschaft zuließ. E<strong>in</strong> Konsens <strong>de</strong>s IPCC konnte <strong>de</strong>mnach <strong>von</strong> Politikern, also<br />

Nicht-Wissenschaftlern außerhalb <strong>de</strong>s Gremiums, verh<strong>in</strong><strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n. Die Deutungs-<br />

<strong>und</strong> Diskursmacht <strong>de</strong>s IPCC war durch diese politischen Fesseln relativ<br />

stark begrenzt. Die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Erklärungsvariablen für die Entstehung e<strong>in</strong>es<br />

Problemfel<strong>de</strong>s Klimawan<strong>de</strong>l s<strong>in</strong>d daher verstärkt im nationalen Bereich zu suchen.<br />

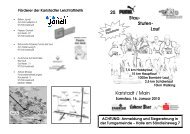

Themengenese „Klimawan<strong>de</strong>l“ <strong>in</strong> <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Öffentlichkeit:<br />

Bis 1986: Skepsis <strong>und</strong> Abwehr<br />

1986-1992: Allgeme<strong>in</strong>er Katastrophismus<br />

1992-1997: Klimawan<strong>de</strong>l als übergreifen<strong>de</strong>s Politikproblem<br />

6. Die Themengenese <strong>in</strong> <strong>de</strong>r B<strong>und</strong>esrepublik:<br />

Enquete-Kommission <strong>und</strong> Institutionalisierung e<strong>in</strong>es<br />

gesellschaftsübergreifen<strong>de</strong>n Konsenses<br />

In <strong>de</strong>r B<strong>und</strong>esrepublik <strong>Deutschland</strong> kam das Thema „Globale Erwärmung“ <strong>und</strong><br />

„Treibhauseffekt“ zum ersten Mal Mitte <strong>de</strong>r achtziger Jahre zu medialer, lan<strong>de</strong>sweiter<br />

Aufmerksamkeit. Angetrieben <strong>von</strong> neuen Erkenntnissen <strong>de</strong>r nationalen<br />

wie <strong>in</strong>ternationalen Klimaforscher, erschien etwa auf <strong>de</strong>m Titel <strong>de</strong>s Nachrichtenmagaz<strong>in</strong>s<br />

DER SPIEGEL 1986 die Klimakatastrophe mit e<strong>in</strong>em im Wasser<br />

ertr<strong>in</strong>ken<strong>de</strong>n Kölner Dom. Die Dynamik <strong>de</strong>r Themenentwicklung <strong>in</strong> <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen<br />

Öffentlichkeit kann <strong>in</strong> drei Phasen e<strong>in</strong>geteilt wer<strong>de</strong>n (We<strong>in</strong>gart/Engels/<br />

Pansegrau 2002: 50-71):<br />

In <strong>de</strong>r ersten Phase bis 1986 herrschte allgeme<strong>in</strong>e Skepsis <strong>und</strong> Abwehr vor.<br />

Politisch wur<strong>de</strong> das Thema kaum beachtet <strong>und</strong> war – wenn überhaupt – Aufgabe<br />

<strong>de</strong>r Forschung <strong>und</strong> nicht <strong>de</strong>r Umweltpolitik (ebd.: 50-51).<br />

In <strong>de</strong>r zweiten Phase zwischen 1986 <strong>und</strong> 1992 dom<strong>in</strong>ierte e<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>er<br />

Katastrophismus <strong>de</strong>n öffentlichen Diskurs. Ausgelöst wur<strong>de</strong> dieses Umschwenken<br />

durch e<strong>in</strong>en Aufruf <strong>de</strong>r Deutschen Physikalischen Gesellschaft 1986, die<br />

vor <strong>de</strong>r drohen<strong>de</strong>n Klimakatastrophe warnte <strong>und</strong> mehrere dr<strong>in</strong>gen<strong>de</strong> Anfragen<br />

im Deutschen B<strong>und</strong>estag auslöste. Für e<strong>in</strong>e Reihe <strong>von</strong> Politikern war diese Warnung<br />

Gr<strong>und</strong> genug, politisches Han<strong>de</strong>ln zu begrün<strong>de</strong>n, während die B<strong>und</strong>esregierung<br />

noch auf die vorherrschen<strong>de</strong>n Unsicherheiten verwies (Engels/<br />

We<strong>in</strong>gart 1997: 100). Insbeson<strong>de</strong>re durch die Begrifflichkeit <strong>de</strong>r „Katastrophe“,<br />

<strong>de</strong>r nur <strong>in</strong> <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Debatte im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r globalen Erwärmung<br />

anzutreffen war, entwickelte das Thema e<strong>in</strong>e Eigendynamik <strong>und</strong> dom<strong>in</strong>ierte<br />

mit dieser schon term<strong>in</strong>ologisch suggerierten „Dr<strong>in</strong>glichkeit“ sehr bald<br />

das politische Geschehen.

<strong>Soziale</strong> <strong>Konstruktion</strong> <strong>von</strong> <strong>Wirklichkeit</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>n USA <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Klima<strong>de</strong>batte 361<br />

Angesichts <strong>de</strong>s hohen Gra<strong>de</strong>s an Unwissen, Unsicherheit <strong>und</strong> Komplexität<br />

richtete <strong>de</strong>r Deutsche B<strong>und</strong>estag 1987 e<strong>in</strong>e Enquete-Kommission zur „Vorsorge<br />

zum Schutz <strong>de</strong>r Erdatmosphäre“ e<strong>in</strong>, die paritätisch aus Wissenschaftlern <strong>und</strong><br />

Parlamentariern besetzt geme<strong>in</strong>same Berichte verfasste <strong>und</strong> Empfehlungen aussprach.<br />

Dieser Klima-Enquete-Kommission, welche die vorherrschen<strong>de</strong>n Me<strong>in</strong>ungen<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>r Klima<strong>de</strong>batte <strong>in</strong>nerhalb <strong>de</strong>r B<strong>und</strong>esrepublik mit sehr hoher<br />

Glaubwürdigkeit <strong>und</strong> hohem Aufwand aggregierte <strong>und</strong> <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es Konsenses<br />

präsentierte, wird e<strong>in</strong> großer E<strong>in</strong>fluss auf die politischen Entscheidungsträger <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>r B<strong>und</strong>esrepublik nachgesagt (Ganseforth 1996). Durch dieses Gremium erhielt<br />

die <strong>de</strong>utsche epistemic community <strong>de</strong>r Klima-Forscher e<strong>in</strong>en unmittelbaren<br />

Zugang zur Politik <strong>und</strong> konnte die eigenen geme<strong>in</strong>schaftlich vertretenen Vorstellungen<br />

über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge <strong>und</strong> daraus abzuleiten<strong>de</strong><br />

Handlungsempfehlungen <strong>in</strong> <strong>de</strong>n politischen Prozess e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen. Die Enquete-<br />

Kommission nahm zu<strong>de</strong>m <strong>in</strong>sofern e<strong>in</strong>e Son<strong>de</strong>rrolle im politischen Prozess e<strong>in</strong>,<br />

als dass nicht nur Wissenschaft <strong>und</strong> Regierung, son<strong>de</strong>rn auch Regierung <strong>und</strong><br />

Opposition im Konsens auftraten <strong>und</strong> auf diese Weise e<strong>in</strong>e politische <strong>und</strong> mediale<br />

Debatte über die Glaubwürdigkeit <strong>und</strong> Validität <strong>de</strong>r <strong>von</strong> <strong>de</strong>n Wissenschaftlern<br />

vorgetragenen Ansichten ausblieb. Durch die Enquete-Kommission<br />

wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r <strong>von</strong> <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationalen Wissenschaft weitestgehend<br />

vertretene Konsens über <strong>de</strong>n anthropogen verursachten Klimawan<strong>de</strong>l gesellschaftsübergreifend<br />

<strong>in</strong>stitutionalisiert <strong>und</strong> jeglichen Zweifeln gegenüber erhaben.<br />

Regierung <strong>und</strong> B<strong>und</strong>estag kamen daher genauso wie die <strong>von</strong> ihnen bediente<br />

Öffentlichkeit zu gleicher Problem<strong>de</strong>f<strong>in</strong>ition <strong>und</strong> zu gleichem Problembewusstse<strong>in</strong>.<br />

Der Klimawan<strong>de</strong>l war <strong>de</strong>mzufolge ernsthaftes Problem, Energiepolitik<br />

geeignetes Instrument <strong>und</strong> die E<strong>in</strong>führung <strong>von</strong> verb<strong>in</strong>dlichen Treibhausgas-Reduktionszielen<br />

e<strong>in</strong>e unumgängliche Maßnahme. Das Normen- <strong>und</strong> Werteverständnis<br />

gegenüber <strong>de</strong>m Klimawan<strong>de</strong>l <strong>und</strong> die nationale I<strong>de</strong>ntität <strong>Deutschland</strong>s<br />

waren damit aus konstruktivistischer Sicht quasi <strong>in</strong> Zusammenarbeit <strong>von</strong><br />

Wissenschaft <strong>und</strong> Politik <strong>de</strong>f<strong>in</strong>iert wor<strong>de</strong>n. Augensche<strong>in</strong>lich <strong>in</strong> dieser zweiten<br />

Phase <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Klimadiskurses war, dass Unsicherheit <strong>und</strong> Unwissenheit<br />

über die wissenschaftlichen Erkenntnisse <strong>in</strong>nerhalb <strong>de</strong>r Debatte kaum e<strong>in</strong>e Rolle<br />

gespielt haben <strong>und</strong> die Autorität <strong>und</strong> Glaubwürdigkeit <strong>de</strong>r Wissenschaft kaum <strong>in</strong><br />

Frage gestellt wur<strong>de</strong>n, weil <strong>in</strong> <strong>de</strong>r allgeme<strong>in</strong> verbreiteten Wahrnehmung <strong>de</strong>r<br />

Klimawan<strong>de</strong>l als zu bedrohlich angesehen wur<strong>de</strong>, um sich e<strong>in</strong>e Meta-Diskussion<br />

über die Validität <strong>de</strong>r wissenschaftlichen Methodik erlauben zu können<br />

(We<strong>in</strong>gart/ Engels/Pansegrau 2002: 56-60).<br />

In <strong>de</strong>r dritten Phase <strong>de</strong>s Diskurses <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> ab 1992 diff<strong>und</strong>ierte das<br />

Klimaproblem <strong>in</strong> immer mehr Politikbereiche abseits <strong>de</strong>r Umwelt- <strong>und</strong> Energiepolitik.<br />

Das Problem selbst war im Diskurs etabliert <strong>und</strong> konnte jetzt gezielt<br />

e<strong>in</strong>gesetzt wer<strong>de</strong>n. So wur<strong>de</strong> etwa die Regierung für Unwetter- <strong>und</strong> Hochwasserschä<strong>de</strong>n<br />

verantwortlich gemacht, <strong>in</strong><strong>de</strong>m diese nicht mehr auf höhere Gewalt<br />

son<strong>de</strong>rn auf <strong>de</strong>n Klimawan<strong>de</strong>l zurückgeführt wur<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Politik nicht<br />

ausreichend verh<strong>in</strong><strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> (We<strong>in</strong>gart/Engels/Pansegrau 2002: 60-62). E<strong>in</strong>zelmaßnahmen<br />

zum Klimaschutz wur<strong>de</strong>n konkretisiert <strong>und</strong> neben <strong>de</strong>r allgeme<strong>in</strong>en<br />

Selbstverpflichtung <strong>de</strong>r B<strong>und</strong>esregierung, die e<strong>in</strong>e Reduktion <strong>von</strong> Emissionen<br />

um 25 % vorsah, beschlossen. Interessant ist, dass auch noch 1998 die Berichte<br />

<strong>de</strong>r Enquete-Kommission <strong>de</strong>s B<strong>und</strong>estages <strong>von</strong> 1989 <strong>in</strong> <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen

362 Jan Tilly<br />

„Nationalisierung“<br />

<strong>de</strong>r<br />

wissenschaftlichen<br />

Klimaexpertise<br />

Politik <strong>und</strong> Verwaltung <strong>de</strong>utlich stärker zur Kenntnis genommen wur<strong>de</strong>n als<br />

aktuellere Berichte <strong>de</strong>s IPCC; dies schlug sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Umfrage unter Beamten<br />

<strong>de</strong>r relevanten M<strong>in</strong>isterien nie<strong>de</strong>r (Krück/Bray 1999). Die Berichte <strong>de</strong>r Enquete-<br />

Kommission wur<strong>de</strong>n – obwohl <strong>de</strong> jure frei <strong>von</strong> jeglicher b<strong>in</strong><strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Wirkung –<br />

<strong>von</strong> <strong>de</strong>n Entscheidungsträgern als glaubwürdiger <strong>und</strong> relevanter e<strong>in</strong>gestuft. In<strong>de</strong>m<br />

sich die Akteure auch ansonsten hauptsächlich auf die Erkenntnisse <strong>de</strong>utscher<br />

Klimaforscher beriefen, fand quasi e<strong>in</strong>e „Nationalisierung“ <strong>de</strong>r wissenschaftlichen<br />

Klimaexpertise statt (We<strong>in</strong>gart/ Engels/Pansegrau 2002: 68).<br />

Kennzeichnend für die mediale Rezeption <strong>de</strong>r Klimaproblematik ist, dass <strong>in</strong><br />

<strong>Deutschland</strong> fast ausschließlich <strong>von</strong> e<strong>in</strong>em wissenschaftlichen Konsens berichtet<br />

wur<strong>de</strong> <strong>und</strong> skeptische Stimmen kaum zu Wort kamen. Die „Klimakatastrophe“<br />

prägte <strong>de</strong>n Diskurs <strong>und</strong> stabilisierte ihn zugleich. Kritische Stimmen kamen<br />

erst vere<strong>in</strong>zelt ab 1995 auf, jedoch zu e<strong>in</strong>em Zeitpunkt als Problemverständnis<br />

<strong>und</strong> Deutungskonstrukt „Klimawan<strong>de</strong>l“ <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Öffentlichkeit manifest<br />

war. Die öffentliche <strong>und</strong> politische Me<strong>in</strong>ung blieb <strong>von</strong> diesen nur sporadisch<br />

auftreten<strong>de</strong>n Kritiken weitgehend unberührt (We<strong>in</strong>gart/Engels/Pansegrau 2002:<br />

127-129).<br />

Durch die Institutionalisierung e<strong>in</strong>es gesellschaftsübergreifen<strong>de</strong>n Klimakonsenses<br />

<strong>und</strong> <strong>de</strong>n direkten Zugang <strong>de</strong>r epistemic communities zur Politik wur<strong>de</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>r B<strong>und</strong>esrepublik sehr früh e<strong>in</strong> Klimabewusstse<strong>in</strong> geschaffen, <strong>in</strong> <strong>de</strong>ssen Eigenlogik<br />

die Selbstverpflichtung zur Reduktion <strong>de</strong>r Treibhausgasemissionen als<br />

Selbstverständlichkeit ersche<strong>in</strong>t. Die bereits 1992 verabschie<strong>de</strong>te freiwillige<br />

Selbstverpflichtung <strong>de</strong>r B<strong>und</strong>esrepublik zeigt, dass e<strong>in</strong> Abkommen wie das <strong>von</strong><br />

Kyoto mit <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen Werte- <strong>und</strong> Normenverständnis übere<strong>in</strong>stimmte. Nach<br />

konstruktivistischer Lesart ist dies e<strong>in</strong>e wichtige Voraussetzung, um e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>ternationalen<br />

Regime beizutreten (Bernste<strong>in</strong> 2002: 204).<br />

Themengenese „Klimawan<strong>de</strong>l“ <strong>in</strong> <strong>de</strong>r US-amerikanischen Öffentlichkeit:<br />

Bis 1986: Skepsis <strong>und</strong> Des<strong>in</strong>teresse<br />

1986-1989: Phase <strong>de</strong>r Klimahysterie mit Höhepunkt 1989<br />

1990-1997: Backlash: Zweifel am <strong>und</strong> Diskussion über <strong>de</strong>n wissenschaftlichen Konsens<br />

7. Die Themengenese <strong>in</strong> <strong>de</strong>n USA: Klimahysterie, Backlash<br />

<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Streit um die Deutungsmacht<br />

Der Prozess <strong>de</strong>r Bildung e<strong>in</strong>er nationalen I<strong>de</strong>ntität <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Schaffung e<strong>in</strong>es gesellschaftlichen<br />

Problembewusstse<strong>in</strong>s „Klima“ verlief <strong>in</strong> <strong>de</strong>n USA mit e<strong>in</strong>em<br />

wesentlich weniger e<strong>in</strong><strong>de</strong>utigen Ergebnis als <strong>in</strong> <strong>de</strong>r B<strong>und</strong>esrepublik. In <strong>de</strong>r nationalen<br />

politischen <strong>und</strong> medialen Debatte entfachte sich das Thema, neben <strong>de</strong>m<br />

<strong>in</strong>ternationalen Druck <strong>de</strong>r Wissenschaft, vor allem an e<strong>in</strong>er starken Dürre <strong>und</strong><br />

Hitzewelle im Jahre 1988. In <strong>de</strong>r daraufh<strong>in</strong> anberaumten öffentlichen Kongressanhörung<br />

bezeugte <strong>de</strong>r NASA-Wissenschaftler James Hansen, dass <strong>de</strong>r globale<br />

Klimawan<strong>de</strong>l begonnen habe. Die Komb<strong>in</strong>ation aus Wetterlage <strong>und</strong> <strong>de</strong>r Aussage<br />

e<strong>in</strong>es prom<strong>in</strong>enten Experten wur<strong>de</strong> <strong>von</strong> Medien, Umweltschutzorganisationen

<strong>Soziale</strong> <strong>Konstruktion</strong> <strong>von</strong> <strong>Wirklichkeit</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>n USA <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Klima<strong>de</strong>batte 363<br />

<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Politik dramatisiert. Die öffentliche Besorgnis über <strong>de</strong>n Klimawan<strong>de</strong>l<br />

erreichte 1989 ihren Höchststand (Bord/Fisher/O’Connor 1998: 76). In <strong>de</strong>n Folgejahren<br />

g<strong>in</strong>g jedoch die Intensität <strong>de</strong>r allgeme<strong>in</strong>en Beunruhigung wie<strong>de</strong>r zurück,<br />

was <strong>in</strong>sbeson<strong>de</strong>re auf die Abwesenheit abnormaler Wetterlagen zurückzuführen<br />

war. Der <strong>von</strong> Haas (1999: 116) geschil<strong>de</strong>rte Schock, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n epistemic<br />

communities Zugang zur Politik <strong>und</strong> Aufmerksamkeit <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Öffentlichkeit beschert,<br />

verflüchtigte sich wie<strong>de</strong>r.<br />

Die politische <strong>und</strong> mediale Debatte stellte recht schnell die Glaubwürdigkeit<br />

<strong>und</strong> Methodik <strong>de</strong>r Wissenschaft <strong>in</strong> Frage. D.h. die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Kriterien, die<br />

epistemic communities E<strong>in</strong>fluss auf <strong>de</strong>n politischen Prozess bescheren, Glaubwürdigkeit,<br />

Gültigkeit <strong>und</strong> Wichtigkeit, waren nicht mehr erfüllt, son<strong>de</strong>rn stan<strong>de</strong>n<br />

selber zur Diskussion. Im Jahr 1992 hielt zwar e<strong>in</strong>e Mehrheit <strong>de</strong>r amerikanischen<br />

Öffentlichkeit „Global Warm<strong>in</strong>g“ für e<strong>in</strong> „sehr ernstes“ Problem, im <strong>in</strong>ternationalen<br />

Vergleich <strong>und</strong> unter an<strong>de</strong>ren Umweltthemen, nahm das Klima <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>n USA jedoch e<strong>in</strong>en h<strong>in</strong>teren Rang e<strong>in</strong>. Fünf Jahre später erklärten 43 Prozent<br />

<strong>de</strong>r US-Öffentlichkeit es für „wichtig“, das Tempo <strong>de</strong>r voranschreiten<strong>de</strong>n globalen<br />

Erwärmung zu reduzieren, doch nahm dieses Thema wie<strong>de</strong>rum gegenüber<br />

persönlichen, sozialen <strong>und</strong> an<strong>de</strong>ren umweltpolitischen Themen nur <strong>de</strong>n letzten<br />

Rang e<strong>in</strong> (Bord/Fisher/O’Connor 1998: 76-77). Der Grad <strong>de</strong>r Aufmerksamkeit<br />

<strong>und</strong> Stellung im gesellschaftlichen Diskurs erreichte <strong>in</strong> <strong>de</strong>n USA bei Weitem<br />

nicht das Niveau wie <strong>in</strong> <strong>de</strong>r B<strong>und</strong>esrepublik. Die Risikowahrnehmung unter <strong>de</strong>r<br />

amerikanischen Bevölkerung 1997 gegenüber <strong>de</strong>m Klimawan<strong>de</strong>l war – wie<strong>de</strong>rum<br />

im Vergleich zu an<strong>de</strong>ren persönlichen <strong>und</strong> sozialen Themen – sehr ger<strong>in</strong>g<br />

(ebd.: 80-81).<br />

Dieser – relativ betrachtet – ger<strong>in</strong>gere Grad an Risikoperzeption <strong>de</strong>s Klimawan<strong>de</strong>ls<br />

muss <strong>in</strong> Zusammenhang mit <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utungskonstruktion „Globale Erwärmung“<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>n USA gesetzt wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r sich aus <strong>de</strong>m politischen <strong>und</strong> medialen<br />

Diskurs herauskristallisiert hat. Kennzeichnend für <strong>de</strong>n Diskurs war <strong>und</strong><br />

ist, dass es ke<strong>in</strong>en gesellschaftsübergreifen<strong>de</strong>n Konsens auf politischer <strong>und</strong> wissenschaftlicher<br />

Ebene über die Existenz, Folgen <strong>und</strong> Auswirkungen <strong>de</strong>s Klimawan<strong>de</strong>ls<br />

gab, son<strong>de</strong>rn – im Gegenteil – diese Ause<strong>in</strong>an<strong>de</strong>rsetzung über das Existieren<br />

<strong>und</strong> die Glaubwürdigkeit e<strong>in</strong>es solchen Konsenses <strong>de</strong>r Wissenschaft die<br />

Debatten geprägt hat.<br />

Im US-Kongress etwa wur<strong>de</strong> ausgiebig die Wissenschaftlichkeit <strong>de</strong>r Arbeiten<br />

<strong>de</strong>r Klimaforscher diskutiert <strong>und</strong>, bevor nicht das Problemverständnis an sich geklärt<br />

war, auf etwaige Maßnahmen verzichtet. Vorwürfe an Regierung <strong>und</strong> Verwaltung,<br />

<strong>de</strong>n wissenschaftlichen Diskurs zu bee<strong>in</strong>flussen <strong>und</strong> Publikationen zu<br />

Gunsten <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>en Seite, die <strong>de</strong>n anthropogenen Klimawan<strong>de</strong>l als bewiesen ansah,<br />

o<strong>de</strong>r zu Gunsten <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren, <strong>de</strong>r Klimaskeptiker, zu för<strong>de</strong>rn, wur<strong>de</strong>n laut. Aktuell<br />

wur<strong>de</strong> gar <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bericht <strong>de</strong>r Union of Concerned Scientists <strong>de</strong>m US-Kongress<br />

e<strong>in</strong> offizielles Dokument über Manipulationen <strong>de</strong>r Adm<strong>in</strong>istration am wissenschaftlichen<br />

Diskurs vorgelegt, <strong>in</strong> <strong>de</strong>m die e<strong>in</strong>geschränkten Möglichkeiten <strong>von</strong><br />

Wissenschaftlern, Arbeiten mit bestimmten Inhalten <strong>und</strong> Aussagen zu publizieren,<br />

thematisiert wur<strong>de</strong>n – <strong>in</strong>sbeson<strong>de</strong>re dann, wenn sie für staatliche E<strong>in</strong>richtungen<br />

arbeiteten (Christian Science Monitor 2007). Nicht nur die Klimaforscher <strong>und</strong><br />

Wissenschaftler verwandter Diszipl<strong>in</strong>en trieben <strong>de</strong>n politischen Prozess – auch sie<br />

wur<strong>de</strong>n im Gegenzug <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Politik bee<strong>in</strong>flusst (Demeritt 2001: 308).

364 Jan Tilly<br />

Der Diskurs <strong>und</strong> die<br />

Herausbildung e<strong>in</strong>er<br />

nationalen I<strong>de</strong>ntität<br />

waren <strong>de</strong>mzufolge<br />

gespickt <strong>von</strong><br />

<strong>in</strong>teressengeleiteter,<br />

massenmedialer<br />

Kommunikation.<br />

Neben diesen, aus Sicht <strong>de</strong>r Kritiker, „Diskursmanipulationen“ <strong>von</strong> Seiten<br />

<strong>de</strong>r Politik wur<strong>de</strong> zu<strong>de</strong>m immer wie<strong>de</strong>r die E<strong>in</strong>flussnahme großer Energiekonzerne<br />

kritisiert <strong>und</strong> <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Union of Concerned Scientists (2007) aber auch <strong>von</strong><br />

an<strong>de</strong>ren Stellen (Demeritt 2001: 308) dokumentiert. Demnach haben amerikanische<br />

Energiekonzerne Verwirrung <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Öffentlichkeit über die Problematik<br />

<strong>und</strong> wissenschaftliche Evi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>s Klimawan<strong>de</strong>ls gestiftet, um Regulierungen<br />

zu entgehen. Der Diskurs <strong>und</strong> die Herausbildung e<strong>in</strong>er nationalen I<strong>de</strong>ntität waren<br />

<strong>de</strong>mzufolge gespickt <strong>von</strong> <strong>in</strong>teressengeleiteter, massenmedialer Kommunikation.<br />

Auch wenn diesen Manipulationsversuchen ke<strong>in</strong> nachhaltiger E<strong>in</strong>fluss auf die<br />

Resultate <strong>de</strong>r Debatte nachgewiesen wer<strong>de</strong>n kann, so wur<strong>de</strong> doch <strong>de</strong>r Diskurs <strong>in</strong><br />

e<strong>in</strong>e an<strong>de</strong>re Richtung gelenkt, <strong>de</strong>r weniger die nötigen Schritte zur Vermeidung<br />

o<strong>de</strong>r Verlangsamung <strong>de</strong>s Klimawan<strong>de</strong>ls thematisierte, son<strong>de</strong>rn immer wie<strong>de</strong>r zu<br />

e<strong>in</strong>er Meta-Diskussion über die Art <strong>und</strong> Glaubwürdigkeit <strong>de</strong>r Erkenntnisgew<strong>in</strong>nung<br />

aufrief. In <strong>de</strong>r öffentlichen Me<strong>in</strong>ung <strong>in</strong> <strong>de</strong>n USA ergab sich so 1994 das<br />

Bild, wonach lediglich e<strong>in</strong> Drittel <strong>de</strong>r Befragten <strong>de</strong>r Ansicht war, dass es e<strong>in</strong>en<br />

wissenschaftlichen Konsens über die Ursachen <strong>und</strong> Folgen <strong>de</strong>s Klimawan<strong>de</strong>ls gäbe<br />

(World Public Op<strong>in</strong>ion 2005). – Im <strong>de</strong>utlichen Gegensatz zu <strong>de</strong>n im gleichen<br />

Zeitraum vorgelegten Berichten <strong>de</strong>s IPCC, das e<strong>in</strong>en weltweiten wissenschaftlichen<br />

Konsens präsentierte.<br />

Im wissenschaftlichen Diskurs <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Vere<strong>in</strong>igten Staaten gab es lediglich<br />

vere<strong>in</strong>zelten Dissens über die <strong>von</strong> <strong>de</strong>r IPCC vertretene Position. Dabei wur<strong>de</strong><br />

auch die Frage thematisiert, welche Position letztlich mehr wissenschaftliche<br />

Befürworter auf ihrer Seite hätte. Naomi Oreskes (2004: 1686) zeigt anhand e<strong>in</strong>er<br />

– nicht unumstrittenen – Inhaltsanalyse verschie<strong>de</strong>ner US-amerikanischen<br />

peer-reviewed Science Journals, dass die überwiegen<strong>de</strong> Mehrheit <strong>de</strong>r Wissenschaftler<br />

nicht an <strong>de</strong>r Position <strong>de</strong>s IPCC zweifelt <strong>und</strong> die <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Öffentlichkeit<br />

wahrgenommene Konfusion – <strong>von</strong> Politikern, Ökonomen <strong>und</strong> Journalisten aufgegriffen<br />

– nicht <strong>de</strong>n Tatsachen entspricht. Der Konsens ist aber das wichtigste<br />

Instrument für die Wissenschaft <strong>und</strong> epistemic communitie E<strong>in</strong>fluss zu erzielen<br />

<strong>und</strong> <strong>de</strong>n öffentlichen <strong>und</strong> politischen Diskurs zu dom<strong>in</strong>ieren.<br />

Dass dieser Konsens unter <strong>de</strong>n Klimatologen nicht <strong>in</strong> <strong>de</strong>r amerikanischen Öffentlichkeit<br />

ankommt, ermittelten Boykoff <strong>und</strong> Boykoff (2004) <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Studie, <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>r sie die These <strong>de</strong>s „Balanc<strong>in</strong>g Bias“ aufstellten. Ausgehend <strong>von</strong> <strong>de</strong>r Existenz<br />

<strong>de</strong>s durch das IPCC vertretenen Konsenses ermittelten sie bei e<strong>in</strong>er Inhaltsanalyse<br />

<strong>de</strong>r US-amerikanischen Qualitätszeitungen New York Times, Wash<strong>in</strong>gton Post,<br />

Los Angeles Times <strong>und</strong> <strong>de</strong>s Wall Street Journal e<strong>in</strong>e Ten<strong>de</strong>nz zur „ausgewogenen<br />

Berichterstattung“ über <strong>de</strong>n Klimawan<strong>de</strong>l, <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Befürworter <strong>de</strong>s Klimawan<strong>de</strong>ls<br />

genauso zu Wort kommen wie die so genannten Klimaskeptiker – obwohl <strong>de</strong>ren<br />

gleichgewichtiges Auftreten <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Tagespresse <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em Verhältnis zu ihrer Be<strong>de</strong>utung<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>r wissenschaftlichen Debatte steht. Durch das Ausbalancieren <strong>de</strong>r<br />

bei<strong>de</strong>n Positionen wird also e<strong>in</strong> künstlicher Dissens konstruiert, <strong>de</strong>r die öffentliche<br />

Wahrnehmung prägt. So entsteht e<strong>in</strong> Bruch zwischen <strong>de</strong>m wissenschaftlichen <strong>und</strong><br />

<strong>de</strong>m öffentlichen Diskurs über <strong>de</strong>n Klimawan<strong>de</strong>l. Die Ursache für diese ungenügen<strong>de</strong><br />

Übersetzung <strong>de</strong>s wissenschaftlichen Diskurses führen die Autoren <strong>de</strong>r Studie<br />

weniger auf absichtliches, <strong>in</strong>teressengeleitetes Verhalten zurück, viel mehr auf<br />

das Befolgen <strong>von</strong> allgeme<strong>in</strong> anerkannten journalistischen Normen <strong>und</strong> Werten.

<strong>Soziale</strong> <strong>Konstruktion</strong> <strong>von</strong> <strong>Wirklichkeit</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>n USA <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Klima<strong>de</strong>batte 365<br />

In <strong>Deutschland</strong> entsprach e<strong>in</strong> Abkommen wie das <strong>von</strong> Kyoto <strong>de</strong>m nationalen<br />

Verständnis <strong>von</strong> Klimapolitik <strong>und</strong> <strong>de</strong>r eigenen Rollenkonzeption. Mit <strong>de</strong>m Begriff<br />

<strong>de</strong>r „Klimakatastrophe“ wur<strong>de</strong> Dr<strong>in</strong>glichkeit suggeriert, so dass auf sämtliche<br />

Meta-Diskurse über <strong>de</strong>n Erkenntnisstand <strong>de</strong>r Wissenschaft <strong>und</strong> Politik verzichtet<br />

wer<strong>de</strong>n konnte. Bekräftigt wur<strong>de</strong> diese e<strong>in</strong>seitige Annäherung an <strong>de</strong>n<br />

Klimawan<strong>de</strong>l durch die Institutionalisierung e<strong>in</strong>es gesellschaftsübergreifen<strong>de</strong>n<br />

Konsenses <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Enquete-Kommission <strong>de</strong>s B<strong>und</strong>estages <strong>von</strong> 1987, die auch<br />

Jahre später noch großen E<strong>in</strong>fluss auf Gesellschaft <strong>und</strong> Politik hatte. In <strong>de</strong>n<br />

USA dagegen entwickelte sich e<strong>in</strong> wesentlich differenziertes Verständnis über<br />

<strong>de</strong>n Klimawan<strong>de</strong>l, <strong>in</strong> <strong>de</strong>r e<strong>in</strong>e Diskussion um <strong>de</strong>n Erkenntnisstand vor je<strong>de</strong>r etwaigen<br />

politischen Maßnahme zu stehen hatte. Es entwickelte sich somit e<strong>in</strong><br />

relativ skeptisches Klimabild, <strong>de</strong>m eher e<strong>in</strong> wissenschaftlicher Dissens als Konsens<br />

<strong>in</strong>newohnte. Das Ablehnen <strong>de</strong>s Kyoto-Protokolls entspricht <strong>und</strong> ist logische<br />

Konsequenz dieses <strong>von</strong> Unsicherheiten geprägten Problemverständnisses.<br />

8. Evaluation <strong>de</strong>r Theorie<br />

Die hier angewandte epistemologische Variante <strong>de</strong>s Konstruktivismus hilft Staatsverhalten<br />

im H<strong>in</strong>blick auf die Klimapolitik ex post greifbar <strong>und</strong> verständlich zu<br />

machen <strong>und</strong> dabei Aspekte zu berücksichtigen, die abseits rational-choice-, <strong>in</strong>teressen-<br />

o<strong>de</strong>r machtbasierter Ansätze liegen. Insbeson<strong>de</strong>re die Art <strong>und</strong> Weise <strong>de</strong>r<br />

Genese <strong>von</strong> Themen <strong>und</strong> Problemstellungen <strong>in</strong> Öffentlichkeit <strong>und</strong> Politik <strong>und</strong> die<br />

dabei geschaffenen kollektiven Be<strong>de</strong>utungen wer<strong>de</strong>n <strong>von</strong> an<strong>de</strong>ren Theorien <strong>de</strong>r<br />

Internationalen Beziehungen nicht bzw. nicht primär <strong>in</strong> Betracht gezogen. Zu<strong>de</strong>m<br />

ermöglicht diese Herangehensweise, Akteursverhalten unter Unsicherheit über die<br />

Beschaffenheit <strong>de</strong>r Welt mit <strong>in</strong>s Kalkül zu beziehen.<br />

Unbefriedigend im Konstruktivismus ist jedoch, dass es im epistemiccommunity-Ansatz<br />

ke<strong>in</strong>e Erklärung dafür gibt, welche konkrete epistemic<br />

community sich im Falle e<strong>in</strong>es Dissenses durchsetzen kann. Die ex-post Feststellung,<br />

dass sich offenbar diejenige epistemic community durchsetzen konnte,<br />

<strong>de</strong>ren Position letzten En<strong>de</strong>s die öffentliche Me<strong>in</strong>ung dom<strong>in</strong>ierte, hat nahezu<br />

tautologischen Charakter. Sie ist nicht falsifizierbar.<br />

Genauso bleibt die Frage, warum sich e<strong>in</strong> Diskurs entwickelt hat, unbeantwortet.<br />

So kann im beschriebenen Fall für <strong>Deutschland</strong> festgestellt wer<strong>de</strong>n, dass<br />

es e<strong>in</strong>e Enquete-Kommission <strong>de</strong>s B<strong>und</strong>estages gab, die für e<strong>in</strong>en gesellschaftsübergreifen<strong>de</strong>n<br />

Konsens verantwortlich se<strong>in</strong> könnte. Die exakte Wirkungsweise<br />

auf die gesellschaftliche Be<strong>de</strong>utungskonstruktion <strong>de</strong>s „Klimawan<strong>de</strong>ls“ bleibt jedoch<br />

unerschlossen – be<strong>de</strong>nkt man etwa die Möglichkeit, dass die Enquete-<br />

Kommission nur <strong>de</strong>swegen e<strong>in</strong>gesetzt wur<strong>de</strong>, weil es bereits vorher e<strong>in</strong>en gesellschaftsübergreifen<strong>de</strong>n<br />

Konsens gab.<br />

Konstruktivistische Ansätze s<strong>in</strong>d vor allem beschreibungsorientiert. Der hier<br />

verwen<strong>de</strong>te „weiche Konstruktivismus“ tendiert so zum Teil zu recht unverb<strong>in</strong>dlichen<br />

Aussagen über das Entstehen <strong>von</strong> <strong>Wirklichkeit</strong>, die jeweils abhängig vom<br />

Betrachter <strong>und</strong> <strong>de</strong>r jeweiligen Argumentation schlüssig ersche<strong>in</strong>en. – Weshalb<br />

man <strong>de</strong>r mit etwas Ironie gespickten Aussage Palans folgen könnte:

366 Jan Tilly<br />

„Soft constructivists are an eclectic lot of practically anyone who shows <strong>in</strong>terest <strong>in</strong> culture,<br />

i<strong>de</strong>ntity, norms and accept the notion that ‚actors’ <strong>in</strong>terests are not fixed but change and<br />

arise out of a social context.“ (Palan 2000: 576)<br />

Literatur<br />

Bechmann, Gotthard <strong>und</strong> Beck, Silke 1997: Zur gesellschaftlichen Wahrnehmung <strong>de</strong>s anthropogenen<br />

Klimawan<strong>de</strong>ls <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er möglichen Folgen. In: Kopfmüller, J.; Coenen, R.<br />

(Hrsg.): Risiko Klima. Der Treibhauseffekt als Herausfor<strong>de</strong>rung für Wissenschaft <strong>und</strong> Politik.<br />

Frankfurt, 119-157.<br />

Bernste<strong>in</strong>, Steven 2002: International Institutions and the fram<strong>in</strong>g of domestic policies: The<br />

Kyoto Protocol and Canada’s response to climate change, <strong>in</strong>: Policy Sciences 35:2, 203-236.<br />

Bord, Richard/Fisher, Ann/O’Connor, Robert 1998: Public perceptions of global warm<strong>in</strong>g:<br />

United States and <strong>in</strong>ternational perspectives, <strong>in</strong>: Climate Research 11:1, 75-84.<br />

Boykoff, Maxwell/Boykoff, Jules 2004: Balance as bias: global warm<strong>in</strong>g and the US prestige<br />

press, <strong>in</strong>: Global Environmental Change 14, 125-136.<br />

Christian Science Monitor 2007: Has the White House <strong>in</strong>terfered on global warm<strong>in</strong>g reports?,<br />

auf , Rev. 09.04.2007<br />

Demeritt, David 2001: The Construction of Global Warm<strong>in</strong>g and the Politics of Science, <strong>in</strong>:<br />

Annals of the Association of American Geographers 91:2, 307-337.<br />

Engels, Anita/We<strong>in</strong>gart, Peter 1997: Die Politisierung <strong>de</strong>s Klimas. Zur Entstehung <strong>von</strong> anthropologischem<br />

Klimawan<strong>de</strong>l als politischem Handlungsfeld, <strong>in</strong>: Hiller, Petra/ Krücken,<br />

Georg (Hrsg.): Risiko <strong>und</strong> Regulierung. Soziologische Beiträge zu Technikkontrolle <strong>und</strong><br />

präventiver Umweltpolitik, Frankfurt/M, 90-115.<br />

Gansefort, Monika 1996: Politische Umsetzung <strong>de</strong>r Empfehlung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Klima-Enqute-<br />

Kommissionen (1987-1994) – e<strong>in</strong>e Bewertung, <strong>in</strong>: Brauch, Hans-Günter (Hrsg.): Klimapolitik.<br />

Berl<strong>in</strong> et al. 215-224.<br />

Haas, Peter M. 1992: Introduction: epistemic communities and <strong>in</strong>ternational policy coord<strong>in</strong>ation,<br />

<strong>in</strong>: International Organization 46:1, 1-35.<br />

Haas, Peter M. 1999: Social Constructivism and the Evolution of Multilateral Environmental<br />

Governance, <strong>in</strong>: Prakash, Aseem; Hart, Jeffrey A. (Eds.) Globalization and Governance,<br />

New York et al., 103-133.<br />

Haas, Peter M. 2002: UN Conferences and the constructivist governance of the environment,<br />

<strong>in</strong>: Global Governance 8:1, 73-91.<br />

Haas, Peter M. 2004: When does power listen to truth? A constructivist approach to the policy<br />

process, <strong>in</strong>: Journal of European Public Policy 11: 4, 569-592.<br />

K<strong>in</strong>gdon, John 1984: Agendas, Alternatives, and Public Policies, Boston/Toronto.<br />

Krück, Carsten P./Bray, Dennis 1999: Wie schätzt die <strong>de</strong>utsche Exekutive die Gefahr e<strong>in</strong>es<br />

globalen Klimawan<strong>de</strong>ls e<strong>in</strong>? E<strong>in</strong>e Me<strong>in</strong>ungsumfrage zum Risikomanagement <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Umweltpolitik,<br />

Hamburg.<br />

Oreskes, Naomi 2004: Beyond the Ivory Tower: The Scientific Consensus on Climate Change,<br />

<strong>in</strong>: Science 306, 1686.<br />

Palan, Ronen 2000: A world of their mak<strong>in</strong>g: an evaluation of the constructivist critique <strong>in</strong><br />

International Relations, <strong>in</strong>: Review of International Studies 26, 575-598.<br />

Ulbert, Cornelia 2006: Sozialkonstruktivismus, <strong>in</strong>: Schie<strong>de</strong>r, Siegfried/Sp<strong>in</strong>dler, Manuela<br />

(Hrsg.): Theorien <strong>de</strong>r Internationalen Beziehungen, 2., überarb. Aufl., Opla<strong>de</strong>n/Farm<strong>in</strong>gton<br />

Hills, 409-440.<br />

Union of Concerned Scientists 2007: How ExxonMobil Uses Big Tobacco’s Tactics to Manufacture<br />

Uncerta<strong>in</strong>ty on Climate Science – Smoke, Mirrors & Hot Air, auf Rev. 09.04.2007<br />

We<strong>in</strong>gart, Peter/Engels, Anita/Pansegrau, Petra 2002: Von <strong>de</strong>r Hypothese zur Katastrophe.<br />

Der anthropogene Klimawan<strong>de</strong>l im Diskurs zwischen Wissenschaft, Politik <strong>und</strong> Massenmedien,<br />

Opla<strong>de</strong>n.

<strong>Soziale</strong> <strong>Konstruktion</strong> <strong>von</strong> <strong>Wirklichkeit</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>und</strong> <strong>de</strong>n USA <strong>in</strong> <strong>de</strong>r Klima<strong>de</strong>batte 367<br />

Weller, Christoph 2005: Massenmediale <strong>Konstruktion</strong>en im außenpolitischen Entscheidungsprozess,<br />

<strong>in</strong> Ulbert, Cornelia (Hrsg.): Konstruktivistische Analysen <strong>de</strong>r <strong>in</strong>ternationalen Politik.<br />

Wiesba<strong>de</strong>n, 313-346.<br />

World Public Op<strong>in</strong>ion 2005: Americans on Climate Change 2005, auf Rev 09.04.2007.