Gedächtnis - Amazon Web Services

Gedächtnis - Amazon Web Services

Gedächtnis - Amazon Web Services

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

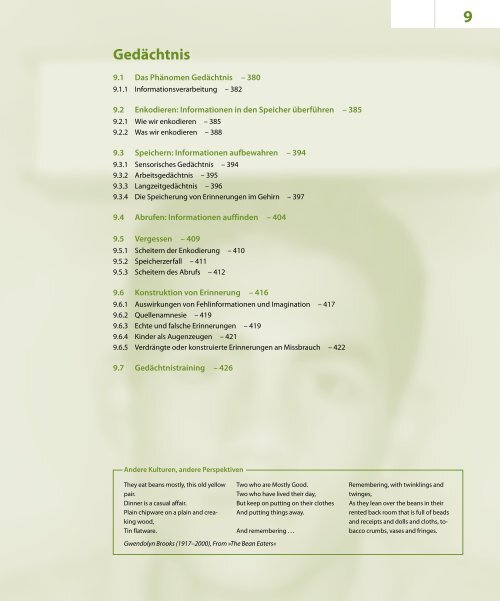

<strong>Gedächtnis</strong><br />

9.1 Das Phänomen <strong>Gedächtnis</strong> – 380<br />

9.1.1 Informationsverarbeitung – 382<br />

9.2 Enkodieren: Informationen in den Speicher überführen – 385<br />

9.2.1 Wie wir enkodieren – 385<br />

9.2.2 Was wir enkodieren – 388<br />

9.3 Speichern: Informationen aufbewahren – 394<br />

9.3.1 Sensorisches <strong>Gedächtnis</strong> – 394<br />

9.3.2 Arbeitsgedächtnis – 395<br />

9.3.3 Langzeitgedächtnis – 396<br />

9.3.4 Die Speicherung von Erinnerungen im Gehirn – 397<br />

9.4 Abrufen: Informationen auffinden – 404<br />

9.5 Vergessen – 409<br />

9.5.1 Scheitern der Enkodierung – 410<br />

9.5.2 Speicherzerfall – 411<br />

9.5.3 Scheitern des Abrufs – 412<br />

9.6 Konstruktion von Erinnerung – 416<br />

9.6.1 Auswirkungen von Fehlinformationen und Imagination – 417<br />

9.6.2 Quellenamnesie – 419<br />

9.6.3 Echte und falsche Erinnerungen – 419<br />

9.6.4 Kinder als Augenzeugen – 421<br />

9.6.5 Verdrängte oder konstruierte Erinnerungen an Missbrauch – 422<br />

9.7 <strong>Gedächtnis</strong>training – 426<br />

Andere Kulturen, andere Perspektiven<br />

They eat beans mostly, this old yellow<br />

pair.<br />

Dinner is a casual affair.<br />

Plain chipware on a plain and creaking<br />

wood,<br />

Tin flatware.<br />

Two who are Mostly Good.<br />

Two who have lived their day,<br />

But keep on putting on their clothes<br />

And putting things away.<br />

And remembering . . .<br />

Gwendolyn Brooks (1917–2000), From »The Bean Eaters«<br />

Remembering, with twinklings and<br />

twinges,<br />

As they lean over the beans in their<br />

rented back room that is full of beads<br />

and receipts and dolls and cloths, tobacco<br />

crumbs, vases and fringes.<br />

9

9<br />

380<br />

Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />

◼ <strong>Gedächtnis</strong> (memory): dauerhaftes Fortbestehen<br />

von aufgenommenen Informationen über<br />

die Zeit; es ermöglicht die Speicherung und das<br />

Abrufen von Informationen.<br />

<strong>Gedächtnis</strong><br />

An event is such a little piece of time and space, leaving only a mindglow behind like the tail of a<br />

shooting star. For lack of a better word, we call that scintillation memory.<br />

Diane Ackerman, »An Alchemy of Mind« (2004)<br />

> Seien Sie dankbar für Ihr <strong>Gedächtnis</strong>. Wir halten es für etwas Selbstverständliches, außer<br />

wenn es nicht richtig funktioniert. Doch es ist unser <strong>Gedächtnis</strong>, das es uns ermöglicht,<br />

Freunde, Nachbarn und Bekannte zu erkennen und sie beim Namen zu nennen, zu stricken,<br />

Schreibmaschine zu schreiben, Auto zu fahren und Klavier zu spielen, englisch, spanisch<br />

oder chinesisch zu sprechen, meint Rupp (1998). Es ist unser <strong>Gedächtnis</strong>, das über die Zeit<br />

Rechenschaft ablegt und unser Leben bestimmt. Es ist unser <strong>Gedächtnis</strong>, das es uns ermöglicht,<br />

unsere Nationalhymne zu singen, den Weg nach Hause und die für unser Überleben<br />

notwendige Nahrung zu finden. Es sind unsere gemeinsamen Erinnerungen, die uns<br />

zu einer zusammengehörigen Gruppe von Iren oder Australiern, Serben oder Schotten verbinden.<br />

Und es sind unsere Erinnerungen, die gelegentlich dafür sorgen, dass wir eine feindselige<br />

Haltung gegenüber Menschen einnehmen, deren Beleidigungen wir nicht vergessen<br />

können.<br />

Wir sind zum größten Teil das, woran wir uns erinnern. Ohne <strong>Gedächtnis</strong> gäbe es kein<br />

Schwelgen in Erinnerungen an glückliche Momente in der Vergangenheit, keine Schuld oder<br />

Wutgefühle, ausgelöst durch schmerzliche Erinnerungen. Stattdessen würden wir ständig in<br />

der Gegenwart leben. Jeder Moment wäre neu. Aber auch jeder Mensch wäre ein Fremder,<br />

alles Gesprochene eine unverständliche Fremdsprache, jede Aufgabe – sich anzuziehen, zu<br />

kochen, Fahrrad zu fahren – eine neue Herausforderung. Sogar Sie selbst wären sich fremd,<br />

da es Ihnen an dem durchgehenden Bewusstsein Ihrer selbst von der weit zurückliegenden<br />

Vergangenheit bis zum gegenwärtigen Augenblick fehlen würde. Der <strong>Gedächtnis</strong>forscher<br />

McGaugh (2003) vertrat die Auffassung: »Wenn Sie die Fähigkeit verlieren, Ihre frühen Erinnerungen<br />

abzurufen, dann haben Sie kein Leben mehr. Dann könnten Sie auch eine Kohlrübe<br />

oder ein Kohlkopf sein.«<br />

9.1 Das Phänomen <strong>Gedächtnis</strong><br />

Ziel 1: Definieren Sie, was das <strong>Gedächtnis</strong> ist, und erklären Sie, wie sich Blitzlichterinnerungen von anderen<br />

Erinnerungen unterscheiden.<br />

Ihr <strong>Gedächtnis</strong> ist der Speicher des Mentalen, das Reservoir all dessen, was Sie im Lauf Ihres Lebens<br />

lernen. Der römische Staatsmann Cicero drückte es so aus: »Aller Dinge Hort ist das <strong>Gedächtnis</strong>.«<br />

Für den Psychologen ist das <strong>Gedächtnis</strong> – die Erinnerung – ein Hinweis darauf, dass Erlerntes<br />

die Zeit überdauert. Das <strong>Gedächtnis</strong> ermöglicht es uns, Informationen zu speichern und wieder<br />

abzurufen.<br />

Untersuchungen der Extremfälle von <strong>Gedächtnis</strong>leistungen haben Forschern zum Verständnis<br />

der Funktionsweise des <strong>Gedächtnis</strong>ses verholfen. Manche Untersuchungen haben sich auch mit<br />

den Ursachen und Auswirkungen von <strong>Gedächtnis</strong>verlust beschäftigt. Im Alter von 92 Jahren erlitt<br />

mein Vater einen kleinen Schlaganfall, der nur einen besonderen Effekt hatte. Seine geniale Persönlichkeit<br />

wurde nicht beeinträchtigt. Er war auch noch genauso beweglich wie zuvor. Er erkannte<br />

uns und konnte sich beim Durchsehen von Familienfotoalben über die kleinsten Einzelheiten<br />

aus seiner Vergangenheit stundenlang auslassen. Doch er hatte größtenteils seine Fähigkeit verloren,<br />

neue Erinnerungen über Gespräche und Alltagsereignisse zu speichern. Er konnte nicht sagen,<br />

welcher Wochentag gerade war. Obwohl ihm bereits mehrmals mitgeteilt wurde, dass sein<br />

Schwager gestorben war, überraschte ihn diese Nachricht jedes Mal wieder aufs Neue.<br />

Das andere Extrem sind Menschen, die bei einer <strong>Gedächtnis</strong>olympiade sichere Medaillengewinner<br />

wären. Ein Beispiel dafür war der russische Zeitungsreporter Schereschewski oder »S.«,<br />

wie ihn der Neuropsychologe Lurija in seiner Fallbeschreibung nannte. Dank seines <strong>Gedächtnis</strong>ses<br />

konnte S. einfach zuhören, während andere Reporter sich Notizen machen mussten, sein Gedächt-

9.1 · Das Phänomen <strong>Gedächtnis</strong><br />

Falsche Blitzlichterinnerung<br />

Nachdem das zweite Flugzeug am 11. September 2002 gegen das World Trade Center<br />

geprallt war, flüsterte der Stabschef des Weißen Hauses dem Präsidenten George<br />

W. Bush die Neuigkeiten ins Ohr, als er gerade zu Besuch bei Schülern einer Klasse<br />

in Florida war. Doch was war mit dem ersten Flugzeug und dessen Angriff auf das<br />

Hochhaus? Als er 3 Monate später gefragt wurde, wie er vom ersten Aufprall erfahren<br />

habe, erinnerte sich der Präsident daran, »wie ich vor dem Klassenzimmer saß<br />

und darauf wartete, hineingehen zu können, und ich sah, wie ein Flugzeug gegen<br />

den Turm prallte. Der Fernseher war ja offensichtlich angeschaltet, und ich bin ja<br />

früher selbst geflogen. Da sagte ich mir: ›Was für ein schrecklicher Pilot.‹ Und dann:<br />

›Es muss ein grauenhafter Unfall gewesen sein.‹« Doch niemand hat das live im<br />

Fernsehen gesehen; auch gab es damals kein Filmmaterial vom ersten Flugzeugaufprall<br />

(Paltrow 2004). Als einige Leute die Geschichte hörten, hielten sie sie für eine<br />

unverfrorene Lüge oder gar für eine Verschwörung. Doch der Psychologe Greenberg<br />

(2004) merkte dazu später an: »Wir müssen nur die Labilität des menschlichen<br />

<strong>Gedächtnis</strong> bedenken … Präsident Bush scheint eine falsche Erinnerung gehabt zu<br />

haben, wie sie nicht besser in einem Lehrbuch der <strong>Gedächtnis</strong>psychologie beschrieben<br />

werden könnte<br />

nis verhalf ihm auch zu einem Ehrenplatz in nahezu jedem modernen Buch über <strong>Gedächtnis</strong>forschung.<br />

Menschen wie Sie und ich können aus dem <strong>Gedächtnis</strong> eine Folge von etwa 7 Ziffern<br />

wiederholen, mit ziemlicher Sicherheit jedoch nicht mehr als 9. S. konnte bis zu 70 Ziffern oder<br />

Wörter wiederholen, wenn sie mit 3 Sekunden Abstand in einem Zimmer ohne andere Geräusche<br />

vorgelesen wurden. Er konnte die Kolonnen genauso leicht rückwärts wie vorwärts hersagen.<br />

Seine Genauigkeit war zielsicher, auch wenn er gebeten wurde, sich bis zu 15 Jahre später an eine<br />

bestimmte Liste zu erinnern, nachdem er sich in der Zwischenzeit Hunderte von anderen Listen<br />

eingeprägt hatte. Er sagte dann etwa: »Ja, ja, das war eine Reihe, die Sie mir einmal dargeboten<br />

haben, als wir in Ihrer Wohnung waren. … Sie saßen am Tisch und ich im Schaukelstuhl. … Sie<br />

trugen einen grauen Anzug, und Sie schauten mich so an. …«<br />

Kommt Ihnen im Vergleich zu diesen Glanzleistungen Ihr eigenes <strong>Gedächtnis</strong> unzulänglich<br />

vor? Wenn dem so ist, dann sollten Sie sich etwas ins Bewusstsein rufen: Ihre eigene erstaunliche<br />

Fähigkeit, sich an unzählige Stimmen, Klänge und Lieder, Geschmäcker, Gerüche und Oberflächenstrukturen,<br />

Gesichter, Orte und Ereignisse zu erinnern. Stellen Sie sich vor, Sie müssten mehr<br />

als 2500 Dias von Gesichtern und Orten anschauen. Für jedes Dia haben Sie jeweils nur 10 Sekunden<br />

Zeit. Später werden Ihnen nacheinander 280 von diesen Dias noch einmal vorgeführt, jeweils<br />

in Kombination mit einem zuvor nicht gezeigten Dia. Wenn es bei Ihnen ähnlich läuft wie bei den<br />

Teilnehmern an diesem von Haber (1970) durchgeführten Experiment, würden Sie in 90% der<br />

Fälle das zuvor bereits gesehene Dia wiedererkennen.<br />

Ihre <strong>Gedächtnis</strong>kapazität offenbart sich möglicherweise am deutlichsten bei Erinnerungen an<br />

einzigartige und emotional bedeutsame Augenblicke aus der Vergangenheit. Eine meiner lebhaftesten<br />

Erinnerungen ist der einzige Schlag, der mir während einer ganzen Spielsaison der Baseball-<br />

Jugendliga gelungen ist. Vielleicht erinnern Sie sich am lebhaftesten an einen Autounfall, an Ihren<br />

ersten wirklichen Kuss, Ihren ersten Tag nach dem Umzug in eine neue Stadt oder an die Umgebung,<br />

in der Sie sich befanden, als Ihnen eine tragische Nachricht mitgeteilt wurde. Die meisten<br />

Amerikaner über 55 sind überzeugt davon, sich genau daran erinnern zu können, was sie gerade<br />

taten, als sie die Nachricht von Präsident Kennedys Ermordung hörten (Brown u. Kulik 1982).<br />

Sieben Monate nach dem Tod von Prinzessin Diana und sogar 4 Jahre danach konnten sich die<br />

meisten Menschen in Großbritannien noch daran erinnern, wo genau sie sich aufhielten, als<br />

sie die Nachricht hörten (Kvavilashvili et al. 2003; Wynn u. Gilhooly 1999). Sechs Jahrzehnte nach<br />

der deutschen Invasion in Dänemark hatten nur wenige jüngere dänische Erwachsene irgendein<br />

Wissen über die Einzelheiten des Tages der Invasion. Aber Dänen über 72 erinnerten sich daran.<br />

70% erinnerten sich daran, welches Wetter an diesem Tag war (Berntsen u. Thomsen 2005). Und<br />

auch Sie werden sich vielleicht daran erinnern, wo Sie zum ersten Mal die Meldungen über den<br />

11. September 2001 gehört haben – »einer jener Momente, in denen sich die Geschichte spaltet<br />

und wir anfangen, die Welt in ›vorher‹ und ›nachher‹ zu unterteilen«, stand am nächsten Morgen<br />

in der »New York Times« zu lesen. Diese wahrgenommene Klarheit der Erinnerungen an über-<br />

381<br />

Was ist wichtiger, Ihre Erfahrungen oder Ihre<br />

Erinnerungen an sie?<br />

9<br />

Reuters/Corbis

9<br />

C. Styrsky<br />

382<br />

Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />

◼ »Flashbulb memories« (Blitzlichterinnerungen):<br />

klare Erinnerung an emotional bedeutsame<br />

Momente oder Ereignisse.<br />

◼ Enkodieren (encoding): Verarbeitung von Informationen<br />

zur Eingabe in das <strong>Gedächtnis</strong>system,<br />

z. B. durch Herstellen eines Bedeutungszusammenhangs.<br />

◼ Speichern (storage): Dauerhaftes Behalten der<br />

enkodierten Informationen.<br />

◼ Abrufen (retrieval): Wiederauffinden gespeicherter<br />

Informationen im <strong>Gedächtnis</strong>speicher.<br />

raschende, einschneidende Ereignisse hat einige Psychologen dazu gebracht, in diesem Falle von<br />

»flashbulb memories« (Blitzlichterinnerungen) zu reden. Es ist, als gäbe das Gehirn den Befehl:<br />

»Halte das jetzt fest!« Doch wie andere Erinnerungen können sich unsere Blitzlichterinnerungen<br />

täuschen (Talarico et al. 2003).<br />

Wie kommt es, dass sich manchmal sogar unsere Blitzlichterinnerungen als völlig falsch herausstellen?<br />

Wie schaffen wir es, andere <strong>Gedächtnis</strong>leistungen zu vollbringen? Wie können wir uns<br />

an Dinge erinnern, über die wir jahrelang nicht nachgedacht haben, gleichzeitig aber den Namen<br />

eines Menschen vergessen, mit dem wir erst vor einer Minute gesprochen haben? Wie können die<br />

Erinnerungen zweier Menschen an das gleiche Ereignis so verschieden ausfallen? Wie werden<br />

Erinnerungen in unserem Gehirn gespeichert? Weshalb werden Sie sich wahrscheinlich weiter<br />

hinten in diesem Kapitel nicht richtig an den folgenden Satz erinnern: »Der wütende Randalierer<br />

warf den Stein gegen das Fenster«? Wie können wir unser Erinnerungsvermögen verbessern?<br />

Diesen Fragen wollen wir nachgehen, wenn wir uns im nächsten Abschnitt rückblickend mit 100<br />

Jahren <strong>Gedächtnis</strong>forschung beschäftigen werden.<br />

9.1.1 Informationsverarbeitung<br />

Ziel 2: Beschreiben Sie das klassische Drei-Stufen-Modell des <strong>Gedächtnis</strong>ses von Atkinson und Shiffrin,<br />

und erklären Sie, wie sich das aktuelle Modell des Arbeitsgedächtnisses davon unterscheidet.<br />

Wenn wir über das <strong>Gedächtnis</strong> nachdenken wollen, brauchen wir zunächst ein Modell für seine<br />

Funktionsweise. Eine Erinnerung entstehen zu lassen, ist in gewisser Hinsicht nicht anders<br />

als die Informationsverarbeitung, die ich für die Erstellung dieses Buches betrieben habe. Für<br />

jede neue Auflage werfe ich zunächst einen flüchtigen Blick auf unzählige gesammelte Informationen,<br />

zu denen auch etwa 100.000 Zeitungsartikel gehören. Das meiste davon ignoriere<br />

ich, doch manche Dinge sind es wert, zeitweilig in meiner Mappe gesammelt zu werden, um<br />

später einer eingehenderen Verarbeitung unterzogen zu werden. Nach und nach sortiere ich<br />

auch davon das meiste wieder aus. Der Rest, in der Regel etwa 3000 Artikel und Nachrichtenberichte,<br />

wird geordnet und zur Langzeitspeicherung abgelegt. Später, wenn ich die Geschichte<br />

der modernen Psychologie erzähle, hole ich diese Informationen wieder hervor und benutze<br />

sie als Quelle. Sehr wichtige Ereignisse aus der letzten Zeit kommen plötzlich in meinen geistigen<br />

Langzeitspeicher; von denen wähle ich dann aktuelle Beispiele für die Psychologie im Alltag<br />

aus. Um Erinnerungen entstehen zu lassen, müssen Sie ebenfalls Informationen auswählen,<br />

verarbeiten, speichern und abrufen. Sie verarbeiten Informationen nicht nur<br />

beim »Pauken« für eine Prüfung während des Studiums, sondern auch bei den Fertigkeiten,<br />

die Sie lernen, und bei der Verarbeitung von zahllosen alltäglichen Begebenheiten.<br />

Unser <strong>Gedächtnis</strong> gleicht in gewisser Hinsicht dem Informationsverarbeitungssystem<br />

eines Computers. Um uns an ein Ereignis zu erinnern, müssen wir zunächst Informationen<br />

in unser Gehirn hineinbekommen (sie enkodieren), diese Informationen in<br />

unserem Gehirn behalten (sie speichern) und sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder<br />

auffinden (sie abrufen). Stellen wir uns nun vor, wie ein Computer Informationen enkodiert,<br />

speichert und abruft. Zunächst wird der Informationsinput (Tasteneingabe) in<br />

eine elektronische Sprache übersetzt, vergleichbar mit dem Gehirn, das sensorische Informationen<br />

so kodiert, dass sie zu einer neuronalen Sprache werden. Der Computer<br />

speichert ständig ungeheure Datenmengen auf einer Platte, von der sie später wieder<br />

abgerufen werden können.<br />

Wie alle Analogien hat auch das Computermodell seine Grenzen. Unsere Erinnerungen<br />

sind weniger genau und weitaus fragiler als die eines Computers. Darüber hinaus<br />

erfolgt beim Computer die Informationsverarbeitung schnell, aber nacheinander, auch<br />

wenn verschiedene Aufgaben abwechselnd ausgeführt werden. Das Gehirn ist zwar langsamer,<br />

macht aber viele Dinge gleichzeitig: Es verarbeitet parallel.<br />

Psychologen haben verschiedene Informationsverarbeitungsmodelle für das <strong>Gedächtnis</strong><br />

vorgestellt. Im klassischen <strong>Gedächtnis</strong>modell der Verarbeitung in 3 Stufen von

9.1 · Das Phänomen <strong>Gedächtnis</strong><br />

Bob Daemmrich/The Image Works<br />

Atkinson u. Shiffrin (1968) wird die These verfolgt, dass wir Erinnerungen in 3 Stufen bilden.<br />

Atkinson u. Shiffrin vertraten die Auffassung, dass wir zunächst die Informationen, an die wir<br />

uns erinnern sollten, im flüchtigen sensorischen <strong>Gedächtnis</strong> registrieren, anschließend im Kurzzeitgedächtnis<br />

verarbeiten, wo wir sie durch Wiederholung des Erinnerten für das Langzeitgedächtnis<br />

und einen späteren Abruf enkodieren. Obwohl dieser Dreistufenprozess historisch<br />

wichtig und hilfreich, weil einfach, war, hat er seine Grenzen und birgt Fehlermöglichkeiten.<br />

Einige Informationen lassen, wie wir sehen werden, die ersten beiden Stufen aus und werden<br />

automatisch im Langzeitgedächtnis gespeichert – ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Außerdem<br />

erkennen wir heute, dass wir uns unmöglich auf alles gleichzeitig konzentrieren können, weil<br />

wir ständig sensorischen Informationen ausgesetzt sind. Stattdessen werfen wir den Scheinwerferstrahl<br />

unserer Aufmerksamkeit auf bestimmte eingehende Reize – oft neuartige oder wichtige<br />

Reize. Diese eingehenden Reize werden, zusammen mit den Informationen, die wir aus unserem<br />

Langzeitgedächtnis abrufen, zu bewussten Kurzzeiterinnerungen, sozusagen auf einer zeitweiligen<br />

Baustelle. Dieser Bereich ist ein Arbeitsbereich, in dem wir Informationen wiederholen und<br />

manipulieren (Engle 2002). Aber im Unterschied zu Baustellen, auf denen mit Ziegelstein und<br />

Mörtel hantiert wird, geht der Inhalt des Arbeitsgedächtnisses schnell verloren, wenn wir ihn<br />

nicht weiter nutzen oder wiederholen. Genau hier assoziieren wir neue und alte Informationen<br />

und lösen Probleme. Die veränderte Version des <strong>Gedächtnis</strong>modells zur Verarbeitung in 3 Stufen,<br />

wie sie in diesem Kapitel dargestellt wird, enthält dieses wichtige Konzept des Arbeitsgedächtnisses<br />

(. Abb. 9.1).<br />

Zum Arbeitsgedächtnis gehören sowohl die auditiven (phonologische Schleife) als auch die<br />

visuell-räumlichen (visuell-räumlicher Notizblock) Elemente, die durch einen zentralen Exekutivprozessor<br />

koordiniert werden (. Abb. 9.2; Baddeley 1992, 2001, 2002). Diese voneinander getrennten<br />

mentalen Untersysteme gestatten es uns, Bilder und Wörter gleichzeitig zu verarbeiten.<br />

Dies ist auch eine Erklärung dafür, warum wir reden können (verbale Verarbeitung), während wir<br />

Auto fahren (visuell-räumliche Verarbeitung). Und die begrenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses<br />

erklärt, warum es so schwierig ist, sich an die Melodie eines Lieds zu erinnern, während man<br />

ein anderes hört. Diesen Komponenten des Arbeitsgedächtnisses unterliegt Hirnaktivität (Jonides<br />

et al. 2005). Schichtaufnahmen des Gehirns zeigen, dass die Frontallappen aktiv sind, wenn sich<br />

die zentrale Exekutive auf komplexes Denken konzentriert, und dass die Areale in den Parietal-<br />

und Temporallappen, die dazu beitragen, die auditiven und visuellen Informationen zu verarbeiten,<br />

auch aktiv sind, wenn sich solche Informationen in unserem Arbeitsgedächtnis befinden.<br />

Bob Daemmrich/The Image Works<br />

Bob Daemmrich/The Image Wores<br />

383<br />

. Abb. 9.1. Ein geändertes Dreistufenverarbeitungsmodell<br />

des <strong>Gedächtnis</strong>ses<br />

Die heutigen <strong>Gedächtnis</strong>forscher haben andere<br />

Wege gefunden, auf denen sich Langzeiterinnerungen<br />

bilden. Wie wir sehen werden, schlüpfen<br />

z. B. einige Informationen sozusagen »durch die<br />

Hintertür« ins Langzeitgedächtnis, ohne dass man<br />

bewusst seine Aufmerksamkeit darauf gerichtet hat.<br />

Und wir wissen, dass das Kurzzeitgedächtnis mehr<br />

ist als passives Wiederholen. Eine bessere Bezeichnung<br />

dafür ist Arbeitsgedächtnis; dadurch wird klar,<br />

dass dort eine aktive Verarbeitung stattfindet<br />

◼ Sensorisches <strong>Gedächtnis</strong> (sensory memory):<br />

unmittelbare, sehr kurze Zwischenspeicherung<br />

sensorischer Informationen im <strong>Gedächtnis</strong>system.<br />

◼ Kurzzeitgedächtnis (shortterm memory): aktiviertes<br />

<strong>Gedächtnis</strong>, das einige Informationsinhalte<br />

für kurze Zeit festhält (wie z. B. die 7 Ziffern<br />

einer Handynummer ohne Vorwahl), um sie<br />

dann entweder abzuspeichern oder zu vergessen.<br />

◼ Langzeitgedächtnis (longterm memory):<br />

relativ zeitüberdauernder und unbegrenzt aufnahmefähiger<br />

Speicher des <strong>Gedächtnis</strong>systems;<br />

dazu gehören Wissen, Fertigkeiten und Erfahrungen.<br />

◼ Arbeitsgedächtnis (working memory): ein<br />

neueres Verständnis des Kurzzeitgedächtnisses,<br />

zu dem die bewusste, aktive Verarbeitung von<br />

eingehenden auditiven und visuellräumlichen<br />

Informationen sowie von Informationen aus<br />

dem Langzeitgedächtnis gehört.<br />

9

9<br />

384<br />

Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />

Lernziele Abschnitt 9.1<br />

Das Phänomen <strong>Gedächtnis</strong><br />

. Abb. 9.2. Arbeitsgedächtnis<br />

Modell des Arbeitsgedächtnisses von Alan Baddeley (1998, 2001, 2002), hier vereinfacht dargestellt, enthält auditive und visuellräumliche<br />

Verarbeitungseinheiten, die von einer zentralen Exekutive geleitet werden. Die Informationen gelangen aus dem Langzeitspeicher und aus<br />

der unmittelbaren Erfahrung in das Arbeitsgedächtnis. Der episodische Puffer trägt dazu bei, dass die zentrale Exekutive Input so integrieren<br />

kann, dass wir ihn verstehen<br />

Ziel 1: Definieren Sie, was das <strong>Gedächtnis</strong> ist, und erklären Sie, wie sich Blitzlichterinnerungen<br />

von anderen Erinnerungen unterscheiden.<br />

<strong>Gedächtnis</strong> ist die Fähigkeit, Erlerntes durch die Speicherung und den<br />

Abruf von Informationen dauerhaft zu behalten. Blitzlichterinnerungen<br />

unterscheiden sich von anderen Erinnerungen durch ihre erstaunliche<br />

Klarheit.<br />

Ziel 2: Beschreiben Sie das klassische Drei-Stufen-Modell des <strong>Gedächtnis</strong>ses<br />

von Atkinson und Shiffrin, und erklären Sie, wie sich das aktuelle Modell des<br />

Arbeitsgedächtnisses davon unterscheidet.<br />

Das klassische DreiStufenModell des <strong>Gedächtnis</strong>ses von Atkinson und<br />

Shiffrin geht davon aus, dass wir 1. flüchtige Eindrücke im sensorischen<br />

<strong>Gedächtnis</strong> aufzeichnen, von denen manche 2. im Kurzzeitgedächtnis<br />

sozusagen auf unserem geistigen Bildschirm verarbeitet werden. Ein<br />

winziger Teil davon wird dann 3. für die Abspeicherung im Langzeit<br />

gedächtnis und für den möglichen späteren Abruf enkodiert. Die heutigen<br />

<strong>Gedächtnis</strong>forscher weisen auf die Grenzen dieses Modells hin<br />

und merken an, dass wir einige Informationen automatisch registrieren,<br />

indem wir die ersten beiden Stufen überspringen. Und sie ziehen den<br />

Begriff Arbeitsgedächtnis (statt Kurzzeitgedächtnis) vor, weil er eine<br />

aktivere Rolle in dieser zweiten Stufe der Verarbeitung hervorhebt, in<br />

der wir die Informationen wiederholen und dadurch manipulieren, dass<br />

wir neue Reize mit älteren gespeicherten Erinnerungen assoziieren. Das<br />

Modell des Arbeitsgedächtnisses enthält visuellräumliche und auditive<br />

Untersysteme, die durch einen zentralen Exekutivprozessor koordiniert<br />

werden, der unsere Aufmerksamkeit, wenn erforderlich, auf etwas konzentriert.<br />

> Denken Sie weiter: Welche Blitzlichterinnerung haben Sie an ein<br />

gefühlsbetontes Erlebnis in der Vergangenheit?

9.2 · Enkodieren: Information in den Speicher überführen<br />

9.2 Enkodieren: Information in den Speicher überführen<br />

Wie wird die registrierte sensorische Information enkodiert und anschließend in das <strong>Gedächtnis</strong>system<br />

überführt? Welche Arten von Informationen nehmen wir unbewusst auf? Welche Arten<br />

von Informationen setzen eine bewusste Verarbeitung voraus?<br />

9.2.1 Wie wir enkodieren<br />

Einige Informationen, so z. B. den Weg, den Sie das letzte Mal zum Seminarraum gegangen sind,<br />

verarbeiteten Sie mit großer Leichtigkeit, und dadurch geben Sie Ihrem <strong>Gedächtnis</strong>system die<br />

Freiheit, sich auf weniger vertraute Ereignisse zu konzentrieren. Aber um neuartige Informationen<br />

zu behalten, wie etwa die neue Handynummer einer Freundin, müssen Sie aufmerksam sein und<br />

sich große Mühe geben.<br />

Automatische Informationsverarbeitung<br />

Ziel 3: Beschreiben Sie die Arten von Informationen, die wir automatisch enkodieren.<br />

Es kostet Sie oft nur wenig oder gar keine Anstrengung, eine ungeheure Menge von Informationen<br />

aufzunehmen. Beispielsweise verarbeiten wir ohne bewusste Anstrengung automatisch Informationen<br />

über:<br />

4 Raum. Während Sie Ihr Lehrbuch lesen, enkodieren Sie oft die Stelle auf der Seite, auf der ein<br />

bestimmter Lernstoff erwähnt wird; später, wenn Sie damit ringen, die Informationen aus dem<br />

<strong>Gedächtnis</strong> abzurufen, können Sie möglicherweise seine Position auf der Seite visualisieren.<br />

4 Zeit. Während Sie Ihren Tag durchgehen, merken Sie sich unabsichtlich die Abfolge der Ereignisse<br />

des Tages. Später, wenn Sie bemerken, dass Sie Ihren Mantel irgendwo vergessen haben,<br />

stellen Sie die Abfolge dessen, was Sie an diesem Tag gemacht haben, wieder her und verfolgen<br />

die einzelnen Schritte.<br />

4 Häufigkeit. Mühelos verfolgen Sie, wie oft bestimmte Dinge geschehen; dadurch werden Sie in<br />

die Lage versetzt, Folgendes zu erkennen: »Das ist schon das dritte Mal, dass ich ihr heute<br />

begegne.«<br />

Aufgrund der Fähigkeit unseres Gehirns zur Parallelverarbeitung geht diese Verarbeitung vonstatten,<br />

ohne dass man ihr Aufmerksamkeit widmen muss. Automatische Verarbeitung funktioniert<br />

so mühelos, dass sie sich nur schwer abschalten lässt. Wenn Sie Wörter in Ihrer Muttersprache<br />

sehen, wie etwa eine Reklame seitlich auf einem Lastwagen, dann können Sie gar nicht anders, als<br />

ihre Bedeutung zu registrieren.<br />

Manche Formen der Verarbeitung erfordern Aufmerksamkeit und Anstrengung, wenn wir sie<br />

das erste Mal ausführen, mit Erfahrung und Übung erfolgen sie jedoch automatisch. Wenn man<br />

lesen lernt, erkundet man zunächst die einzelnen Buchstaben, um herauszubekommen, welche<br />

Wörter sie ergeben. Mit Mühe plackt man sich an nur 20 bis 50 Wörtern auf einer Seite ab. Heute<br />

jedoch nach Jahren der Übung kann man rasch und mühelos lesen. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie<br />

müssten die folgenden umgedrehten Sätze von rechts nach links lesen lernen:<br />

.nedrew hcsitamotua nnak gnutiebrareV etssuweB<br />

Zunächst ist dazu Anstrengung erforderlich. Aber mit einiger Übung können solche Aufgaben<br />

automatisch ausgeführt werden. Wir haben viele unserer Fertigkeiten auf diese Weise entwickelt:<br />

lernen, wie man Auto fährt, wie man sich auf Rollerblades bewegt oder wie man in der Stadt seinen<br />

Weg findet.<br />

385<br />

◼ Automatische Verarbeitung (automatic processing):<br />

unbewusste Enkodierung zufällig anfallender<br />

Informationen, wie Raum, Zeit und<br />

Häufigkeit, sowie erlernter, aber inzwischen<br />

wohlbekannter Informationen (z. B. Wortbedeutungen).<br />

9

9<br />

386<br />

S. Wahl<br />

Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />

. Abb. 9.3. Automatische vs. bewusste Verarbeitung<br />

Manche Informationen, wie den Ort, an dem Sie<br />

gestern Ihr Abendessen einnahmen, verarbeiten<br />

Sie automatisch. Für die Enkodierung und Erinnerung<br />

anderer Arten von Informationen, z. B. der<br />

Themen dieses Kapitels, ist bewusste Anstrengung<br />

erforderlich<br />

◼ Bewusste Verarbeitung (effortful processing):<br />

Form der Enkodierung, die Aufmerksamkeit und<br />

bewusste Anstrengung erfordert.<br />

◼ Wiederholung (rehearsal): bewusste Wiederholung<br />

von Informationen, um sie im Bewusstsein<br />

zu behalten oder für die Speicherung zu enkodieren.<br />

. Abb. 9.4. Behaltenskurve nach Ebbinghaus<br />

Ebbinghaus fand, dass er umso weniger Wiederholdurchgänge<br />

brauchte, um eine Liste von sinnlosen<br />

Silben am 2. Tag wieder zu erlernen, je häufiger er<br />

am 1. Tag geübt hatte. Oder einfach ausgedrückt: Je<br />

mehr Zeit wir mit dem Erlernen neuartiger Informationen<br />

verbringen, desto besser können wir sie<br />

behalten. (Aus Baddeley 1982)<br />

Bewusste Verarbeitung<br />

Ziel 4: Stellen Sie die bewusste Verarbeitung der automatischen Verarbeitung gegenüber,<br />

und erörtern Sie den »Next-in-Line«-Effekt, den Spacing-Effekt und den seriellen<br />

Positionseffekt.<br />

Große Mengen von Informationen enkodieren und behalten wir zwar automatisch,<br />

doch manche Arten von Informationen, wie etwa die Begriffe in diesem Kapitel,<br />

können wir uns nur durch bewusste Anstrengung und Aufmerksamkeit einprägen.<br />

Bewusste Verarbeitung (. Abb. 9.3) führt oft zu bleibenden und leicht zugänglichen<br />

Erinnerungen.<br />

Wenn wir neue Information, beispielsweise Namen, lernen, können wir unserem<br />

<strong>Gedächtnis</strong> durch Wiederholung (»rehearsal«), d. h. bewusste Wiederholung, auf die<br />

Beine helfen. Diese Tatsache wurde schon vor vielen Jahren von einem Pionier auf<br />

dem Gebiet der verbalen <strong>Gedächtnis</strong>forschung, dem deutschen Philosophen Hermann<br />

Ebbinghaus (1850–1909), nachgewiesen. Ebbinghaus war für die <strong>Gedächtnis</strong>forschung,<br />

was Iwan Pawlow für die Konditionierungsforschung war. Die philosophischen<br />

Spekulationen über das <strong>Gedächtnis</strong> ließen Ebbinghaus ungeduldig werden,<br />

und er beschloss daher, das <strong>Gedächtnis</strong> wissenschaftlich zu ergründen. Dazu beobachtete<br />

er an sich selbst die Prozesse, bei denen er neuartigen verbalen Stoff lernte und<br />

wieder vergaß.<br />

Ebbinghaus musste dazu Material finden, das ihm nicht bekannt war. Er löste das<br />

Problem durch die Zusammenstellung einer Liste aus allen möglichen sinnlosen Silben, die alle<br />

aus zwei Konsonanten und einem Vokal in der Mitte bestanden. Für ein bestimmtes Experiment<br />

wählte er dann nach dem Zufallsprinzip eine Gruppe dieser Silben aus. Lesen Sie sich nun laut und<br />

relativ schnell 8-mal hintereinander folgende Liste (aus Baddeley 1982) vor, um ein Gefühl dafür<br />

zu bekommen, wie Ebbinghaus sich selbst testete. Versuchen Sie anschließend, sich an diese Items<br />

zu erinnern:<br />

S. Wahl<br />

JIH, BAZ, FUB, YOX, SUJ, XIR, LEQ, VUM, PID, KEL, WAV, TUV, YOF, GEK, HIW.<br />

Einen Tag, nachdem Ebbinghaus eine derartige Liste gelernt hatte, konnte er sich nur an wenige<br />

dieser Silben erinnern. Aber hatte er sie völlig vergessen? Wie aus . Abb. 9.4 hervorgeht, brauchte<br />

er am 2. Tag zur erneuten fehlerfreien Wiedergabe der Liste umso weniger Durchgänge, je häufiger<br />

er sie am 1. Tag laut wiederholt hatte. Daraus ließ sich ein einfaches Grundprinzip ableiten: Die<br />

Informationsmenge, an die man sich erinnert, hängt von der Zeit ab, die dafür aufgewandt wurde,

9.2 · Enkodieren: Information in den Speicher überführen<br />

sie zu lernen. Auch wenn wir etwas bereits gelernt haben, können wir durch zusätzliche Lerndurchgänge<br />

(»overlearning«, Überlernen) das Erinnerungsvermögen an diesen Lernstoff noch<br />

steigern.<br />

! Im Hinblick auf die Speicherung neuer Informationen macht Übung, d. h. bewusste Verarbeitung,<br />

tatsächlich den Meister.<br />

Dies hilft uns auch, einige andere interessante Phänomene besser zu verstehen:<br />

4 Der »Next-in-Line«-Effekt: Wenn Menschen, die in einem Kreis stehen, nacheinander Wörter<br />

oder ihren Namen sagen und sich daran zu erinnern versuchen, was die anderen gesagt haben,<br />

erinnern sie sich am schlechtesten an das, was die Person direkt vor ihnen gesagt hat (Bond et<br />

al. 1991; Brenner 1973). Wenn wir der Nächste sind, der an die Reihe kommt, konzentrieren<br />

wir uns auf unseren eigenen Auftritt und versäumen es häufig, die Äußerungen der letzten<br />

Person vor uns zu verarbeiten.<br />

4 An Informationen, die uns in den letzten paar Sekunden vor dem Einschlafen dargeboten<br />

werden, erinnern wir uns nur selten (Wyatt u. Bootzin 1994). Wenn unser Bewusstsein dahinschwindet,<br />

bevor wir die Information verarbeitet haben, ist alles verloren. Hingegen erinnern<br />

wir uns gut an Informationen, die wir in der Stunde vor dem Einschlafen aufnehmen (auf<br />

diesen Punkt werden wir in 7 Abschn. 9.5.3 noch näher eingehen).<br />

4 Informationen von Tonbandaufnahmen, die uns während des Schlafens vorgespielt werden,<br />

werden zwar von den Ohren registriert, doch erinnern wir uns nicht daran (Wood et al. 1992).<br />

Ohne Gelegenheit zum Wiederholen funktioniert das »Lernen im Schlaf« nicht. Außerdem<br />

behalten wir Information besser, wenn die Wiederholungen über die Zeit verteilt sind (wie<br />

beim Lernen der Namen unserer Klassenkameraden). Dieses Phänomen wird auch Spacing<br />

Effekt (Bjork 1999; Dempster 1988) genannt.<br />

In einem 9 Jahre dauernden Experiment lernten Bahrick et al. (1993) in Abständen, die von 14<br />

Tagen bis zu 56 Tagen dauern konnten, eine vorher festgelegte Anzahl von Malen Wörter einer<br />

fremden Sprache und ihre Übersetzung. Das durchgängige Ergebnis: Je länger der Abstand zwischen<br />

den einzelnen Übungsdurchgängen war, desto besser wurden die Wörter behalten (bis zu 5<br />

Jahre nach dem Experiment). Als Bahrick über diesen Lerneffekt durch Wiederholen in immer<br />

größer werdenden Abständen (Spacing-Effekt) nachdachte, erkannte er dessen praktische Bedeutung:<br />

Das wiederholte Lernen des Lernmaterials für umfassende Klausuren, die Schlussprüfungen<br />

von Repetitorkursen oder Studienabschlussprüfungen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir<br />

das Gelernte ein Leben lang nicht vergessen werden. Wenn man das Lernen über ein Semester<br />

oder ein Jahr hinweg verteilt, statt in kürzeren Abständen (Tage) zu lernen, kann dies dazu beitragen,<br />

das Gelernte besser zu behalten.<br />

! Verteiltes Lernen ist besser als massiertes Pauken. Oder, um mit Ebbinghaus (1885) zu<br />

sprechen: Wer schnell lernt, vergisst auch schnell.<br />

Um sich solche Dinge wie Telefonnummern einzuprägen, funktioniert die verteilte Wiederholung<br />

in immer größeren Abständen gut. Thomas Landauer (2001) erklärt, wie es geht: »Wiederholen<br />

Sie den Namen oder die Nummer, die Sie sich merken wollen, warten Sie ein paar Sekunden,<br />

wiederholen Sie sie noch einmal, warten Sie etwas länger, wiederholen Sie sie noch einmal, warten<br />

Sie noch etwas länger, und wiederholen Sie sie noch einmal. Die Wartephasen sollten so lang sein<br />

wie irgend möglich, ohne dass die Information vergessen wird.<br />

Ein Phänomen, das Sie sicherlich von sich selbst kennen, ist eine weitere Veranschaulichung<br />

der positiven Effekte des Wiederholens: Forscher zeigten Teilnehmern an einem Experiment<br />

eine Liste mit Items (Wörter, Namen, Daten und sogar Gerüche) und baten sie anschließend,<br />

sich sofort in einer x-beliebigen Reihenfolge an diese Items zu erinnern (Reed 2000). Aus den<br />

Antworten der Teilnehmer, die versuchten, sich an die Items der Liste zu erinnern, ergab<br />

sich häufig der serielle Positionseffekt: Sie erinnerten sich besser an die ersten und letzten<br />

Items der Liste als an jene in der Mitte (. Abb. 9.5). Dieses bessere Erinnern der ersten und der<br />

letzten Information wird als Primacy- bzw. Recency-Effekt bezeichnet. Vielleicht erinnerten<br />

sich die Leute besonders schnell und gut an die letzten Items der Liste, weil diese noch im Arbeitsgedächtnis<br />

gespeichert waren. Aber nach einer Weile – nachdem ihre Aufmerksamkeit<br />

387<br />

»Er sollte sein <strong>Gedächtnis</strong> überprüfen, indem er<br />

die Verse rezitiert.«<br />

Abdur-Rahman Khaliq, »Memorizing the Quran«<br />

◼ Spacing-Effekt (spacing effect): Tendenz, dass<br />

durch zeitlich verteiltes Lernen oder Üben bessere<br />

langfristige Behaltenserfolge erzielt werden<br />

als bei massiertem Lernen oder Üben.<br />

»Der Verstand vergisst nur langsam etwas,<br />

wenn er lange dafür gebraucht hat, es zu lernen.«<br />

Der römische Philosoph Seneca<br />

(4 v. Chr. – 65 n. Chr.)<br />

◼ Serieller Positionseffekt (serial position effect):<br />

Tendenz, sich am besten an die ersten (Primacy<br />

Effekt) und letzten (RecencyEffekt) Punkte einer<br />

Liste zu erinnern.<br />

9

9<br />

388<br />

Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />

. Abb. 9.5. Der serielle Positionseffekt<br />

Wenn Menschen eine Liste von Namen und Wörtern<br />

vorgetragen wird, erinnern sie sich normalerweise<br />

sofort an die letzten Punkte der Aufzählung (vielleicht<br />

weil sie noch auf unserem geistigen »Monitor«<br />

eingeblendet sind) und fast ebenso gut an die allerersten.<br />

Später jedoch erinnern sie sich am besten<br />

an die ersten Items der Liste. (Aus Craik u. Watkins<br />

1973)<br />

von den letzten Items abgelenkt wurde – erinnerten sie sich am besten an die ersten Punkte<br />

der Liste.<br />

Als Parallele aus dem Alltag stellen Sie sich vor, es sei der erste Tag auf einer neuen Arbeitsstelle,<br />

und Ihr Vorgesetzter stellt Sie Ihren Kollegen vor. Jedes Mal, wenn Sie einen Kollegen treffen,<br />

wiederholen Sie die Namen aller Kollegen, und zwar vom ersten bis zum bis dahin letzten. Wenn<br />

Sie dann auf den letzten treffen, haben Sie mehr Zeit damit verbracht, die ersten Namen zu wiederholen,<br />

als die letzten; daher werden Sie am nächsten Tag wahrscheinlich die ersten Namen<br />

leichter aus dem <strong>Gedächtnis</strong> abrufen. Zudem wird sich das Lernen der ersten Namen störend auf<br />

das Lernen der späteren auswirken.<br />

Aber manchmal reicht das reine Wiederholen von Informationen, wie etwa der neuen Telefonnummer,<br />

die wir im Begriff sind zu wählen, einfach nicht aus, um sie für den späteren Abruf<br />

zu speichern (Craik u. Watkins 1973; Greene 1987). Wie enkodieren wir also Informationen, die<br />

in unserem Langzeitgedächtnis abgespeichert werden sollen? Die Verarbeitung sensorischer Informationen<br />

gleicht in vieler Hinsicht dem Durchsehen der täglichen Post. Manche Sendungen<br />

sortieren wir sofort aus. Andere verarbeiten wir bedächtiger: Wir öffnen sie, lesen sie und behalten<br />

den Inhalt im <strong>Gedächtnis</strong>. Unser <strong>Gedächtnis</strong>system verarbeitet Informationen durch die Kodierung<br />

ihrer wichtigsten Merkmale.<br />

9.2.2 Was wir enkodieren<br />

Wir verarbeiten Informationen hauptsächlich auf 3 verschiedene Arten: durch Enkodierung ihrer<br />

Bedeutung, durch Enkodierung ihrer bildlichen Darstellung und durch mentales Einordnen der<br />

Informationen. Bis zu einem gewissen Grad sind das automatisch ablaufende Prozesse. Doch für<br />

jede dieser Vorgehensweisen gibt es bewusste Strategien zur Verbesserung unseres Erinnerungsvermögens.<br />

Enkodieren von Bedeutung<br />

Ziel 5: Vergleichen Sie die Vorteile der visuellen, auditiven und semantischen Enkodierung beim Erinnern<br />

verbaler Informationen, und beschreiben Sie eine Strategie zur Verbesserung des <strong>Gedächtnis</strong>ses,<br />

die mit dem Selbstbezugseffekt in Zusammenhang steht.<br />

Wenn man verbale Informationen zur Abspeicherung verarbeitet, enkodiert man ihre Bedeutung,<br />

assoziiert sie mit dem, was man bereits weiß und sich vorstellt. Ob wir Barbara oder Rhabarber<br />

hören, wenn wir immer wieder Barbara sagen, hängt davon ab, in welche Richtung uns der Kontext<br />

und unsere Erfahrung uns bei der Interpretation und Enkodierung der Laute lenken. (Sie erinnern<br />

sich: Unser Arbeitsgedächtnis steht mit unserem Langzeitgedächtnis in Wechselwirkung.)

9.2 · Enkodieren: Information in den Speicher überführen<br />

Können Sie den Satz vom Randalierer (kurz vor dem Anfang von 7 Abschn. 9.1.1) noch einmal<br />

wiederholen: »Der wütende Randalierer warf …«)? Vielleicht geht es Ihnen wie den Teilnehmerinnen<br />

und Teilnehmern am Experiment von Brewer (1977). Sie erinnerten sich an den Randalierersatz<br />

aufgrund der Bedeutung, die sie beim Lesen des Satzes enkodiert hatten (z. B. »Der wütende<br />

Randalierer warf den Stein durch das Fenster«), und nicht aufgrund des tatsächlichen Wortlauts<br />

(»Der wütende Randalierer warf den Stein gegen das Fenster«). Wie an diesem Beispiel leicht erkennbar<br />

ist, neigen wir dazu, uns nicht genau zu erinnern, wie etwas war. Stattdessen erinnern wir<br />

uns an das, was wir enkodiert haben. Beim Lernen für eine Prüfung erinnern Sie sich möglicherweise<br />

besser an Ihre eigenen Mitschriften aus der Vorlesung als an die Vorlesung selbst. Bower u.<br />

Morrow (1990) vergleichen unser Denken und unser <strong>Gedächtnis</strong> mit einem Theaterintendanten,<br />

dem ein Manuskript in die Hand gedrückt wird und der vor seinem geistigen Auge sofort die<br />

fertige Bühnenproduktion sieht. Wenn wir später gefragt werden, was wir gehört oder gelesen<br />

haben, erinnern wir uns nicht an den wörtlichen Text, sondern an das geistige Modell, das wir uns<br />

davon gemacht haben.<br />

Mit welcher Art von Enkodierung lässt sich Ihrer Meinung nach die beste Erinnerung an<br />

verbale Informationen erzielen? Mit der visuellen Enkodierung von Bildern? Mit der akustischen<br />

Enkodierung von Lauten und Klängen? Mit der semantischen Enkodierung von Bedeutung?<br />

Jede Form verfügt über ein eigenes Untersystem im Gehirn, das dafür zuständig ist (Poldrack<br />

u. Wagner 2004). Und jedes kann hilfreich sein. Akustisches Enkodieren steigert beispielsweise<br />

die Einprägsamkeit und den scheinbaren Wahrheitsgehalt von sich reimenden Aphorismen.<br />

»Was du versäumst im Augenblick, bringt keine Ewigkeit zurück« erscheint uns daher richtiger als<br />

»Was du versäumst im Augenblick, bringt dir keine Ewigkeit wieder« (McGlone u. Tofighbakhsh<br />

2000).<br />

Um visuelle, akustische und semantische Enkodierung miteinander zu vergleichen, ließen<br />

Craik u. Tulving (1975) vor den Augen von Versuchsteilnehmern Wörter kurz aufblitzen. Dann<br />

stellten sie den Personen eine Frage, für deren Beantwortung es nötig war, die Wörter zu verarbeiten,<br />

und zwar erstens visuell (das Aussehen der Buchstaben), zweitens akustisch (der Klang der<br />

Wörter) oder drittens semantisch (die Bedeutung der Wörter). Um selbst ein Gefühl von dieser<br />

Aufgabe zu bekommen, antworten Sie rasch auf folgende Fragen:<br />

Beispielfragen zur Auslösung von<br />

Verarbeitung<br />

1. Ist das Wort in Großbuchstaben<br />

geschrieben<br />

Gezeigtes Wort Ja Nein<br />

stuhl<br />

2. Reimt sich das Wort auf »Zug«? KLUG<br />

3. Würde das Wort in den Satz passen:<br />

Das Mädchen legte das 00 auf<br />

den Tisch.<br />

Gewehr<br />

0 0<br />

0 0<br />

0 0<br />

Welche Art von Verarbeitung wäre wahrscheinlich am besten dazu geeignet, Sie darauf vorzubereiten,<br />

die Wörter zu einem späteren Zeitpunkt wiederzuerkennen? Bei dem Experiment von<br />

Craik und Tulving ergab die 3. Frage (das tiefe, semantische Enkodieren) deutlich bessere <strong>Gedächtnis</strong>leistungen<br />

als die »oberflächliche Verarbeitung«, die durch Frage 2 und vor allem durch<br />

Frage 1 angeregt wurde (. Abb. 9.6).<br />

Aber wenn man uns ein zu dürres Skript gibt, haben wir Schwierigkeiten, ein mentales Modell<br />

zu bilden. Versetzen Sie sich einmal in die Situation der Studierenden, die von Bradford u. Johnson<br />

(1972) gebeten wurden, sich folgende auf Band aufgenommene Textpassage einzuprägen:<br />

Die Prozedur ist in Wirklichkeit ganz einfach. Zunächst ordnen Sie die Dinge in verschiedene Gruppen.<br />

Natürlich kann, je nachdem, wie viel es zu tun gibt, ein Haufen genügen. … Nachdem die Prozedur<br />

abgeschlossen ist, ordnen Sie die Dinge wieder in verschiedene Gruppen. Anschließend können<br />

sie dann an dem für sie vorgesehenen Ort abgelegt werden. Nach einiger Zeit werden sie dann wieder<br />

verwendet, und der ganze Zyklus beginnt von vorne. Aber das ist ein Teil des Lebens.<br />

389<br />

Hier ein weiterer Satz, nach dem ich Sie später<br />

wieder fragen werde: »Der Fisch griff den<br />

Schwimmer an.«<br />

◼ Visuelle Enkodierung (visual encoding): Enkodieren<br />

von optischen Bildern.<br />

◼ Akustische Enkodierung (acoustic encoding):<br />

Enkodieren von Lauten und Klängen, insbesondere<br />

von Wortklängen.<br />

◼ Semantische Enkodierung (semantic encoding):<br />

Enkodieren von Bedeutung, einschließlich<br />

Wortbedeutungen.<br />

? Wie viele Vs befinden sich im folgenden Text:<br />

Vorwiegend auf dem Landweg vagabundierten<br />

diverse Vasen aus Hannover, bevor sie nach<br />

Varel wechselten.<br />

7 Antwort 9.1 am Ende des Kapitels<br />

9

9<br />

390<br />

Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />

. Abb. 9.6. Verarbeitungsniveaus<br />

Die tiefgehende Verarbeitung eines Wortes aufgrund<br />

seiner Bedeutung (semantische Enkodierung)<br />

sorgt zu einem späteren Zeitpunkt für eine<br />

bessere Wiedererkennung als die oberflächliche<br />

Verarbeitung durch Merken des äußeren Erscheinungsbildes<br />

oder des Klanges. (Aus Craik u. Tulving<br />

1975)<br />

»Zu den Dingen, die einem beim Vorgang des Einprägens<br />

sehr helfen, gehört das Verstehen der<br />

Verse, die man sich eingeprägt hat, und das Wissen<br />

über die Zusammenhänge und Verbindungen<br />

zwischen ihnen.«<br />

Abdur-Rahman Khaliq, »Memorizing the Quran«<br />

»Denken Sie daran: Wenn jemand etwas gehört<br />

hat, wirkt sich nichts stärker auf den Verstand<br />

eines Beobachters aus, als wenn er es auch gesehen<br />

hat.«<br />

Horaz, Ars poetica (8. v. Chr.)<br />

◼ Bildliche Vorstellung (imagery, mental pictures):<br />

äußerst wirksame Hilfe für die bewusste<br />

Verarbeitung, besonders in Kombination mit<br />

semantischer Enkodierung.<br />

Als die Studierenden den Textabschnitt, den Sie eben gelesen haben, ohne sinnvollen Kontext<br />

hörten, erinnerten sie sich später nur an wenig. Als ihnen mitgeteilt wurde, dass es bei diesem Text<br />

ums Wäschewaschen ging (etwas, was dem Text eine Bedeutung gab), erinnerten sie sich an sehr<br />

viel mehr – Ihnen ginge es wahrscheinlich nach nochmaligem Lesen ähnlich. Diese Forschungsergebnisse<br />

unterstreichen die Vorteile des nochmaligen Formulierens dessen, was wir lesen und<br />

hören, in sinnvollen Bedeutungszusammenhängen. Aufgrund seiner Selbsttests kam Ebbinghaus<br />

zu dem Schluss, dass im Vergleich zum Lernen von sinnlosem das Erlernen von sinnvollem Stoff<br />

ein Zehntel der Anstrengung erforderte. Oder wie es der <strong>Gedächtnis</strong>forscher Wickelgren (1977,<br />

S. 346) ausdrückte: »Die Zeit, die Sie mit Nachdenken über das, was Sie lesen, und damit zubringen,<br />

es mit dem früher gespeicherten Material in Beziehung zu setzen, ist praktisch das Nützlichste,<br />

was Sie für das Erlernen von neuen Themen tun können.« Die Menge des Erinnerten hängt daher<br />

sowohl von der Zeit ab, die man mit dem Lernen verbringt, als auch damit, was wir tun, während<br />

wir lernen.<br />

Wir können uns besonders gut an Dinge erinnern, die einen Bezug zu uns selbst haben. Wenn<br />

wir gefragt werden, wie gut bestimmte Adjektive einen anderen Menschen beschreiben, vergessen<br />

wir anschließend diese Adjektive oft wieder. Werden wir hingegen gefragt, wie gut diese Adjektive<br />

zu uns selbst passen, erinnern wir uns später gut an diese Wörter, ein Phänomen, das auch Selbstbezugseffekt<br />

genannt wird (Symons u. Johnson 1997). Sie profitieren also davon, wenn Sie sich Zeit<br />

nehmen, eine persönliche Bedeutung in dem zu finden, was Sie gerade lernen (beispielsweise,<br />

indem Sie sich die Zeit nehmen, sich mit dem Abschnitt »Lernziele« am Ende jedes größeren<br />

Abschnitts dieses Buchs zu beschäftigen).<br />

! Informationen, die wir als für uns persönlich wichtig einschätzen, werden tiefer verarbeitet und<br />

bleiben damit besser zugänglich.<br />

Enkodieren von Bildern<br />

Ziel 6: Erklären Sie, wie die Enkodierung unserer Vorstellungswelt dazu beiträgt, etwas mühelos zu verarbeiten,<br />

und beschreiben Sie einige Strategien zur Verbesserung des <strong>Gedächtnis</strong>ses, bei denen die visuelle<br />

Enkodierung genutzt wird.<br />

Woran liegt es, dass wir uns sehr anstrengen müssen, um uns an Formeln, Definitionen und Daten<br />

zu erinnern, aber leicht aus dem <strong>Gedächtnis</strong> abrufen können, wo wir gestern waren, wer bei uns<br />

war, wo wir saßen und was wir anhatten? Zu unseren frühesten Erinnerungen, wahrscheinlich an<br />

ein Ereignis im Alter von 3 oder 4 Jahren, gehören bildliche Vorstellungen. Forscher haben auch<br />

dokumentiert, dass wir uns besser an konkrete Wörter erinnern, die sich dafür eignen, dass wir

9.2 · Enkodieren: Information in den Speicher überführen<br />

uns visuelle mentale Bilder vorstellen, als an abstrakte, wenig bildhafte Wörter. (An<br />

welche 3 Wörter der folgenden Reihe – Schreibmaschine, Nichts, Zigarette, innewohnend,<br />

Feuer, Prozess – erinnern Sie sich wohl am ehesten, wenn ich Sie später<br />

danach fragen werde?). Möglicherweise erinnern Sie sich auch immer noch an den<br />

Satz von dem Steine werfenden Randalierer, nicht nur wegen der Bedeutung, die<br />

Sie enkodiert haben, sondern auch, weil sich der Satz zur Vorstellung eines Bildes<br />

eignet. Die Erinnerung an konkrete Substantive wird durch doppelte Enkodierung<br />

unterstützt: einerseits semantisch, andererseits visuell (Marschark et al. 1987;<br />

Palvio 1986). Zwei Codes sind besser als einer.<br />

! Dank der Langlebigkeit eindringlicher Bilder erinnern wir uns manchmal in<br />

Form »mentaler Schnappschüsse« der schönsten oder der schlimmsten Momente,<br />

die wir erlebt haben.<br />

Deshalb prägen sich der schönste Moment eines angenehmen Erlebnisses oder einer glücklichen<br />

Begebenheit und der schlimmste Moment einer schmerzvollen oder frustrierenden Situation<br />

unseren Erinnerungen häufig gut ein (Fredrickson u. Kahneman 1993). Diese selektive Erinnerung<br />

an die Höhepunkte und das Vergessen der eher alltäglichen Momente erklären möglicherweise<br />

ein Phänomen, das Mitchell et al. (1997) als »rosigen Rückblick« bezeichnen: Die Menschen<br />

neigen dazu, sich positiver an Ereignisse (z. B. an einen Campingurlaub) zu erinnern, als sie sie<br />

zunächst tatsächlich bewerteten. Sie erinnern sich an ihren Besuch bei Disney World weniger<br />

wegen der schwülen Hitze und der langen Warteschlangen und eher wegen der ganzen Umgebung,<br />

des Essens und der Fahrten mit Achterbahnen etc. Und unsere künftigen Entscheidungen ließen<br />

sich eher aufgrund der Erfahrung vorhersagen, an die wir uns erinnern, als aufgrund der Erfahrung,<br />

die wir hatten (Wirtz et al. 2003).<br />

Bildliche Vorstellungen stellen das Herzstück vieler <strong>Gedächtnis</strong>hilfen dar. Die sog. Mnemotechniken<br />

(griech. »mneme« = <strong>Gedächtnis</strong>, Erinnerung) wurden bereits im Altertum von den<br />

griechischen Gelehrten und Rednern als Erinnerungshilfen für lange Passagen und Reden entwickelt.<br />

Häufig verwendeten sie z. B. die »Loci-Methode« (Ortsmethode), d. h. sie stellten sich vor,<br />

wie sie sich durch vertraute Räume mit einer geordneten Folge von bekannten Plätzen bewegten,<br />

und assoziierten dabei bestimmte Stellen mit einer bildlichen Vorstellung des Themas, an das sie<br />

sich erinnern wollten. Beim Sprechen lief der Redner dann im Geist entlang der einzelnen Stationen<br />

eines bekannten Weges und rief so die damit assoziierten Bilder ab. In einer neueren Studie<br />

über die Kandidaten bei der World Memory Championship zeigte sich, dass nicht alle eine außergewöhnliche<br />

Intelligenz aufwiesen, sondern dass sie besonders gut darin waren, räumliche Mnemotechniken<br />

zu nutzen (Maguire et al. 2003).<br />

Bei anderen Mnemotechniken finden sowohl auditive als auch visuelle Codes Verwendung.<br />

Beispielsweise bei einer Technik, die auf Englisch Peg Word System heißt, also ein System, bei dem<br />

Wörter als Aufhänger dienen; da muss man sich zunächst Merkverse einprägen: »One is a bun;<br />

two is a shoe; three is a tree; four is a door; five is a hive; six is sticks; seven is heaven; eight is a gate;<br />

nine is swine; ten is a hen.« Ohne viel Mühe werden Sie bald in der Lage sein, mit diesen Aufhängern<br />

statt mit Zahlen zu zählen: bun, shoe, tree ... und dann bildlich die Aufhänger mit Items, an<br />

die Sie sich erinnern sollten, zu assoziieren. Sie haben jetzt das Zeug dazu, gegen jeden anzutreten,<br />

der Ihnen eine Einkaufsliste gibt, an die Sie sich erinnern sollen. Karotten? Stellen Sie sich vor, wie<br />

Sie sie in ein Brötchen (bun) stecken. Milch? Gießen Sie sie in einen Schuh. Papiertücher? Drapieren<br />

Sie sie um die Zweige eines Baums. Wenn Sie an »bun, shoe, tree« denken, sehen Sie die Bilder,<br />

die Sie damit assoziieren: Karotten, Milch, Papiertücher. Relativ fehlerfrei (Bugelski et al. 1968)<br />

werden Sie in der Lage sein, die Artikel auf der Liste in jeder Reihenfolge zu erinnern und jeden<br />

beliebigen Artikel zu nennen. Solche Mnemotechniken werden von <strong>Gedächtnis</strong>künstlern genutzt,<br />

die lange Listen mit Namen und Gegenständen wiederholen. Und diese Techniken können auch<br />

für Sie hilfreich sein.<br />

391<br />

Das Prinzip des bildlichen Vorstellung<br />

Der Schönheitschirurgieforscher Darrick Antell hat<br />

die Erfahrung gemacht, dass man über die Gesundheitsrisiken<br />

des Bräunens und Rauchens reden<br />

kann, bis man schwarz wird. Zeigt man den Leuten<br />

aber ein Foto von eineiigen Zwillingen, von denen<br />

nur eine unter dem Einfluss von Sonnenbaden und<br />

Rauchen gealtert ist, lernen sie tatsächlich und merken<br />

sich das. Die 60jährige Gay Black (linkes Bild)<br />

war im Gegensatz zu ihrer jünger aussehenden<br />

Zwillingsschwester Gwen Sirota (rechtes Bild) eine<br />

begeisterte Sonnenanbeterin und Raucherin<br />

◼ Mnemotechniken (mnemonics): <strong>Gedächtnis</strong>hilfen,<br />

insbesondere jene Techniken, die eindringliche<br />

Bilder und Ordnungsstrukturen nutzen.<br />

»Assoziieren Sie einfach jede Zahl mit einem Wort,<br />

z. B. das Wort ›Tisch‹ mit der Zahl 3.476.029.«<br />

9<br />

Ho/AP Photo<br />

© 1994 Sidney Harris. www.ScienceCartoonsPlus.com

9<br />

392<br />

Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />

◼ Chunking (chunking): Organisieren einzelner<br />

Items in handhabbare und/oder vertraute Einheiten;<br />

geschieht häufig automatisch.<br />

. Abb. 9.7. Chunking und <strong>Gedächtnis</strong><br />

Sobald Information in Form von Einheiten mit Bedeutung<br />

wie Buchstaben, Wörter oder Sätze organisiert<br />

wird, wird sie leichter abrufbar. (Aus Hintzman<br />

1978)<br />

. Abb. 9.8. Ein Beispiel für Chunking – für alle,<br />

die Chinesisch lesen können<br />

Können Sie diese Zeichen anschauen und dann<br />

reproduzieren? Wenn Sie das können, können Sie<br />

Chinesisch lesen<br />

Wie organisieren wir Informationen, die enkodiert werden sollen?<br />

Ziel 7: Erörtern Sie, wie man Chunking und Hierarchien bei der bewussten Verarbeitung nutzt.<br />

Bedeutung und bildliche Vorstellung verbessern unsere Erinnerungsleistung, weil sie uns helfen,<br />

die Informationen zu organisieren. Sobald der von Bransford und Johnson angeführte Text über<br />

das Wäschewaschen (7 oben) in einen Bedeutungszusammenhang gestellt wird, können wir die<br />

Sätze mental in eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Mnemotechniken helfen uns, das Material für<br />

das spätere Wiederauffinden zu organisieren.<br />

Chunking<br />

Um eine Vorstellung von der Bedeutung des Organisierens von Informationen zu bekommen,<br />

schauen Sie sich einfach ein paar Sekunden lang die 1. Reihe von . Abb. 9.7 an. Schauen Sie dann<br />

wieder weg, und versuchen Sie, das Gesehene zu reproduzieren. Es geht nicht, sagen Sie? Aber die<br />

2. Reihe können Sie (als jemand, der deutsch spricht) ganz leicht wiedergeben, obwohl sie nicht<br />

weniger komplex ist. Und ganz ähnlich geht es Ihnen wahrscheinlich auch mit Reihe 4, die Sie sich<br />

viel leichter merken können als Reihe 3, obwohl beide dieselben Buchstaben enthalten. Und auch<br />

die Wortreihen unter Punkt 6 können Sie sich viel leichter einprägen als die Sätze unter Punkt 5,<br />

obwohl sie aus denselben Wörtern bestehen. Wie hier also gezeigt wird, können wir uns viel leichter<br />

an Informationen erinnern, wenn wir sie zu bedeutungstragenden Einheiten oder »Chunks«<br />

organisieren können. Chunking ist etwas so Natürliches, dass wir es als selbstverständlich<br />

ansehen. Wenn Sie einigermaßen gut Deutsch verstehen, können Sie die<br />

ca. 140 Linien, aus denen die Wörter in Abschnitt 6 von . Abb. 9.7. bestehen, ohne<br />

Weiteres perfekt reproduzieren. Jeden, der des Deutschen nicht mächtig ist, würde<br />

dies erstaunen.<br />

Auf ganz ähnliche Weise verwundert es mich immer wieder, wenn ich Menschen<br />

treffe, die Chinesisch beherrschen, und nach einem kurzen Blick auf . Abb.<br />

9.8 alle Striche der chinesischen Zeichen perfekt wiedergeben können. Dasselbe<br />

gilt für einen Experten im Schachspielen, der bei einem Spiel 5 Sekunden lang das<br />

Brett anschaut und sich dann an die genaue Position der meisten Schachfiguren<br />

erinnern kann (Chase u. Simon 1973). Oder denken Sie an einen Basketballspieler,<br />

der 4 Sekunden lang einem Spiel zuschaut und dann die genaue Position jedes<br />

einzelnen Spielers angeben kann (Allard u. Burnett 1985).<br />

! Wir erinnern uns dann am besten an Informationen, wenn wir ihnen eine<br />

persönliche Bedeutung geben können bzw. sie in für uns sinnvolle Einheiten<br />

gliedern.<br />

Chunking ist auch hilfreich, wenn es neues Material zu behalten gilt. So besteht<br />

z. B. eine Mnemotechnik darin, neue Begriffe in eine vertraute Form zu bringen,<br />

indem man die ersten Buchstaben der Wörter, die man sich merken will, als Wörter<br />

oder Sätze enkodiert (das Ergebnis nennt man Akronym). Sollten Sie je den<br />

Wunsch verspüren, sich die Namen der Planeten unseres Sonnensystems zu merken,<br />

dann denken Sie einfach an den Satz »Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag<br />

unsere neun Planeten« (Merkur –Venus – Erde – Mars – Jupiter – Saturn – Uranus<br />

– Neptun – Pluto. Genau genommen stimmt das natürlich nicht mehr, da seit<br />

kurzem Pluto astronomisch nicht mehr zu den Planeten gezählt wird. Ein anderes<br />

Beispiel: Fällt es Ihnen schwer, die 4 fettlöslichen Vitamine zu behalten? Benutzen<br />

Sie als »Eselsbrücke« einfach EDEKA (E, D, K und A).<br />

Mit Hilfe von Chunking können Sie auch Ihre <strong>Gedächtnis</strong>leistung für Zahlenreihen<br />

verbessern. Eine schwer zu reproduzierende Reihe von 16 Zahlen ist beispielsweise<br />

die folgende: 1–4–9–2–1–7–7–6–1–8–1–2–1–9–4–1, doch lässt sich<br />

diese Reihe leicht merken, wenn man Amerikaner ist und sie folgendermaßen<br />

gruppiert: 1492–1776–1812–1941. Für die deutsche Geschichte könnte eine ähnliche<br />

Zahlenreihe lauten: 1517–1648–1933–1989 (sofern man die Daten der Reformation,<br />

des Westfälischen Friedens, der Machtergreifung der Nationalsozialisten<br />

und des Mauerfalls parat hat). Nach über 200 Übungsstunden im Labor von

9.2 · Enkodieren: Information in den Speicher überführen<br />

Ericsson u. Chase (1982) gelang es 2 Studenten, ihre <strong>Gedächtnis</strong>spanne von den normalen 7 Ziffern<br />

auf über 80 auszuweiten. In einer anderen Untersuchung hörte der Student Dario Donatelli,<br />

wie der Versuchsleiter mit monotoner Stimme und in einem gleichmäßigen Zeitabstand von jeweils<br />

1 Ziffer pro Sekunde folgende Zahlenreihe las: 1518593765502157841665850612094885686<br />

772731418186105462974801294974965928. Donatelli bewegte sich nicht, solange er die Zahlen<br />

lernte, doch dann wurde er quicklebendig. Er flüsterte Zahlen, rieb sich das Kinn, klopfte mit den<br />

Füßen auf den Boden, rechnete mit den Fingern und fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare.<br />

»Okay«, kündete er etwa 2 Minuten später an. »Die erste Gruppe ist 1518. Dann 5937 …« Er wiederholte<br />

alle 73 Ziffern und zwar jeweils in Dreier- oder Vierergruppen.<br />

Wie konnte er das schaffen? Durch erhöhte Kapazität seines Kurzzeitgedächtnisses? Nein. Als<br />

man ihn bat, Buchstaben zu erinnern, fiel Donatelli auf die normale Kapazität von 7 Items zurück.<br />

Doch für das Ziffernchunking hatte er eine raffinierte Strategie entwickelt. »Die erste Gruppe war<br />

eine 3-Meilen-Zeit«, sagte der Langstreckenläufer Donatelli, der schon durch die gesamten USA<br />

gelaufen war. »Die zweite Gruppe war eine 10-Meilen-Zeit, dann eine Meile, dann eine halbe<br />

Meile. Eine 2-Meilen-Zeit. Eine Altersangabe … 2-Meilen-Zeit. Alter. Alter. Alter. 2-Meilen-Zeit<br />

…« (Wells 1983).<br />

Hierarchien<br />

Um seine Spitzenleistung – 106 Ziffern – zu erreichen, rief Donatelli die Zahlengruppen ab, indem<br />

er sie als Hierarchie gruppierte (Waldrop 1987). Zuerst kamen »3 Gruppen mit 4«, könnte er sich<br />

vorstellen, und so weiter. Wenn jemand es auf einem bestimmten Gebiet zur Meisterschaft bringt,<br />

dann verarbeitet er Informationen nicht nur in Form von Chunks, sondern auch in Hierarchien,<br />

die aus einigen umfassenden Konzepten bestehen, die dann unterteilt und nochmals unterteilt<br />

werden, bis die Ebene der Fakten erreicht wird. Wir rufen unser Wissen effizienter ab, wenn wir<br />

es in eine hierarchische Ordnungsstruktur bringen.<br />

Es ist deshalb das Ziel dieses Kapitels, Ihnen nicht nur ein paar grundlegende Fakten über das<br />

<strong>Gedächtnis</strong> beizubringen, sondern auch Strategien aufzuzeigen, wie Sie diese Fakten um allgemeine<br />

Prinzipien herum organisieren können (z. B. das Prinzip des Enkodierens) oder um untergeordnete<br />

Prinzipien (z. B. automatisches und bewusstes Verarbeiten) oder um noch spezifischere<br />

Konzepte (z. B. Bedeutung, bildliche Vorstellung und Ordnungsstruktur) (. Abb. 9.9).<br />

Bower et al. (1969) demonstrierten den Nutzen einer hierarchischen Ordnungsstruktur. Sie<br />

boten einer Versuchsgruppe Wörter dar, und zwar entweder in zufälliger Reihenfolge oder nach<br />

Kategorien gruppiert. Bei den gruppierten Wörtern war die Erinnerungsleistung 2- bis 3-mal<br />

besser. Solche Ergebnisse zeigen Ihnen, wie sinnvoll es ist, Ordnung in Ihren Lernstoff zu bringen,<br />

indem Sie dem Kapitelvorspann, den Überschriften, den Lernzielen, und Kontrollfragen besondere<br />

Aufmerksamkeit zuwenden. Wenn Sie die Konzepte eines Kapitels beherrschen und sie in den<br />

Aufbau des Kapitels einordnen können, sollten Sie sich bei den Tests an all das gut erinnern können.<br />

Vorlesungsmitschriften und Notizen mit Überschriften zu versehen, ist gleichfalls eine Art<br />

hierarchischer Organisation und könnte sich als hilfreich erweisen.<br />

393<br />

<strong>Gedächtnis</strong>forscher sind übereinstimmend der<br />

Meinung, dass die kanadischen Postleitzahlen<br />

mit ihrem Wechsel von Zahlen und Buchstaben<br />

ganz besonders schwer zu behalten sind (Hebert<br />

2001). A1C 5S7 ließe sich leichter behalten,<br />

wenn man es in Buchstaben- und Zahlengruppen<br />

organisieren könnte, beispielsweise ACS<br />

157.<br />

Bei der Behandlung des Themas Enkodierung<br />

bildlicher Vorstellungen hatte ich Ihnen 6 Wörter<br />

vorgelegt und Ihnen angekündigt, dass ich Sie<br />

später danach fragen würde. An wie viele der<br />

6 Testwörter erinnern Sie sich jetzt noch? Welche<br />

dieser erinnerten Wörter sind sehr bildlich?<br />

Welche sind weniger bildlich?<br />

. Abb. 9.9. Ordnungsstrukturen nützen dem<br />

<strong>Gedächtnis</strong><br />

Wenn wir Wörter oder Konzepte in hierarchischen<br />

Gruppen organisieren, wie wir es mit den Konzepten<br />

in diesem Kapitel gezeigt haben, dann erinnern<br />

wir uns besser an sie, als wenn sie uns in rein<br />

zufälliger Reihenfolge vorgeführt werden<br />

9

9<br />

394<br />

Kapitel 9 · <strong>Gedächtnis</strong><br />

Lernziele Abschnit 9.2<br />

Enkodieren: Informationen in den Speicher überführen<br />

Ziel 3: Beschreiben Sie die Arten von Informationen, die wir automatisch<br />

enkodieren.<br />

Wir enkodieren unbewusst und automatisch zufällig anfallende Informationen,<br />

wie etwa Raum, Zeit und Häufigkeit. Mit Hilfe dieser Form der<br />

Verarbeitung registrieren wir auch gut gelernte Informationen, wie etwa<br />

Wörter in unserer Muttersprache.<br />

Ziel 4: Stellen Sie die bewusste Verarbeitung der automatischen Verarbeitung<br />

gegenüber, und erörtern Sie den »Next-in-Line«-Effekt, den Spacing-<br />

Effekt und den seriellen Positionseffekt.<br />

Wenn wir Informationen aus unserer Umwelt (Raum, Zeit, Häufigkeit,<br />

gut gelerntes Material) aufnehmen, erfolgt die automatische Verarbeitung<br />

unbewusst. Bewusste Verarbeitung (Bedeutung, bildliche Vorstellung,<br />

Organisation) erfordert die bewusste Aufmerksamkeit und gezielte<br />

Anstrengungen (Wiederholen). Der »NextinLine«Effekt besteht darin,<br />

dass wir gewöhnlich vergessen (aufgrund einer misslungenen Enkodierung),<br />

was die Person vor uns in der Schlange gesagt hat, weil wir uns<br />

auf das konzentrieren, was wir sagen werden, wenn wir dran sind. Der<br />

SpacingEffekt besteht darin, dass man Informationen in der Regel leichter<br />

behält, wenn man sie im Laufe der Zeit mehrmals übt (eingeteiltes<br />

Lernen), als wenn man es in einer langen Sitzung übt (Pauken). Der serielle<br />

Positionseffekt ist unsere Tendenz, dass man sich bei einer langen<br />

Liste (wie etwa einer Einkaufsliste) an das erste und das letzte Element<br />

leichter erinnert als an die dazwischen liegenden Elemente.<br />

Ziel 5: Vergleichen Sie die Vorteile der visuellen, auditiven und semantischen<br />

Enkodierung beim Erinnern verbaler Informationen, und beschreiben Sie<br />

eine Strategie zur Verbesserung des <strong>Gedächtnis</strong>ses, die mit dem Selbstbezugseffekt<br />

in Zusammenhang steht.<br />

Die visuelle Enkodierung (bildlicher Darstellungen) und die auditive Enkodierung<br />

(von Lauten, vor allem Wörtern) sind oberflächlichere Formen<br />

der Verarbeitung als die semantische Enkodierung (der Bedeutung). Wir<br />

verarbeiten verbale Informationen am besten, wenn wir sie semantisch<br />

enkodieren, vor allem wenn wir uns des Selbstbezugseffekts bedienen,<br />

indem wir die Informationen für uns persönlich relevant machen.<br />

Ziel 6: Erklären Sie, wie die Enkodierung unserer Vorstellungswelt dazu beiträgt,<br />

etwas mühelos zu verarbeiten, und beschreiben Sie einige Strategien<br />

zur Verbesserung des <strong>Gedächtnis</strong>ses, bei denen die visuelle Enkodierung<br />

genutzt wird.<br />

Die Enkodierung bildlicher Vorstellungen ist hilfreich bei der bewussten<br />

Verarbeitung, weil eindringliche Bilder sehr einprägsam sind. Wir erinnern<br />

uns gewöhnlich an konkrete Substantive besser als an abstrakte,<br />

weil wir z. B. mit »Gorilla« sowohl ein Bild als auch eine Bedeutung<br />

assoziieren können, mit »Prozess« jedoch nur die Bedeutung. Viele<br />

Mnemotechniken (<strong>Gedächtnis</strong>strategien oder hilfen) beruhen auf der<br />

bildlichen Vorstellung. Bei anderen hält man Items im <strong>Gedächtnis</strong> fest,<br />

indem man die visuelle Enkodierung (die Vorstellung einer Reihe eindringlicher<br />

Bilder) mit der auditiven Enkodierung (einem einprägsamen<br />

Reim) verbindet.<br />

Ziel 7: Erörtern Sie, wie man Chunking und Hierarchien bei der bewussten<br />

Verarbeitung nutzt.<br />

An geordnete Informationen erinnern wir uns besser als an Zufallsdaten;<br />

Chunking und Hierarchienbildung sind 2 Methoden, um Informationen<br />

zu ordnen. Beim Chunking gruppieren wir Informationen in vertraute,<br />

leicht handhabbare Einheiten, wie etwa Wörter in Sätze. Bei Hierarchien<br />

verarbeiten wir Informationen, indem wir sie in logische Ebenen einteilen;<br />

dabei beginnen wir mit der allgemeinsten Ebene und schreiten zur<br />

spezifischsten fort.<br />

> Denken Sie weiter: Können Sie sich 3 Möglichkeiten vorstellen, die<br />

in diesem Abschnitt angeführten Prinzipien auf Ihre eigenen Lernund<br />

Behaltensprozesse anzuwenden?<br />

9.3 Speichern: Information aufbewahren<br />

Im Zentrum des <strong>Gedächtnis</strong>ses steht die Speicherung. Wenn Sie sich an etwas erinnern, was Sie<br />

erlebt haben, müssen Sie das Erlebte irgendwie gespeichert und dann abgerufen haben. Alles im<br />

Langzeitgedächtnis Gespeicherte liegt im Dornröschenschlaf, bis es aufgrund eines Schlüsselreizes<br />

rekonstruiert wird. Wie groß ist die Speicherkapazität unseres temporären und die unseres Langzeitgedächtnisses?<br />

Lassen Sie uns mit dem <strong>Gedächtnis</strong>speicher beginnen, der im Dreistufenmodell<br />

der Informationsverarbeitung als Erster erwähnt wird (. Abb. 9.1): das flüchtige sensorische <strong>Gedächtnis</strong>.<br />

9.3.1 Sensorisches <strong>Gedächtnis</strong><br />

Ziel 8: Stellen Sie die beiden Formen des sensorischen <strong>Gedächtnis</strong>ses einander gegenüber.<br />

Im Rahmen der Forschungsarbeiten für seine Promotion zeigte Sperling (1960) seinen Versuchspersonen<br />

3 Reihen mit 3 Buchstaben, jede Reihe nur für 1/20 Sekunde (. Abb. 9.10). Unter diesen

9.3 · Speichern: Information aufbewahren<br />

Bedingungen war es schwieriger, die Buchstaben<br />

zu lesen, als bei Blitzlicht, und die Versuchspersonen<br />

konnten sich kaum an die Hälfte der Buchstaben<br />

erinnern.<br />

Hatten die Versuchsteilnehmer nicht genug<br />

Zeit, einen Blick auf die Buchstaben zu werfen?<br />

Nein, denn Sperling demonstrierte sehr eindrucksvoll,<br />

dass die Teilnehmer auch bei einer Darbietungsgeschwindigkeit,<br />

die kürzer war als ein Blitzlicht,<br />

die Buchstaben sehen und sich an sie erinnern<br />

konnten, allerdings nur für einen kurzen<br />

Augenblick. Statt seine Teilnehmer zu bitten, sich<br />

an alle 9 Buchstaben auf einmal zu erinnern, ließ er<br />

unmittelbar nach dem Aufscheinen der Buchstaben einen hohen, mittleren oder tiefen Ton erklingen.<br />

Dieser Schlüsselreiz brachte die Teilnehmer dazu, jeweils nur die Buchstaben der oberen,<br />

mittleren oder unteren Reihe zu reproduzieren. Nun entging ihnen kaum einmal ein Buchstabe.<br />

So konnte nachgewiesen werden, dass alle 9 Buchstaben einen Augenblick lang erinnert werden.<br />

Sperlings Experiment zeigte, dass wir über ein flüchtiges fotografisches <strong>Gedächtnis</strong> verfügen,<br />

ikonisches <strong>Gedächtnis</strong> oder visuelles Ultrakurzzeitgedächtnis genannt. Einen Augenblick lang<br />

registrieren unsere Augen das genaue Abbild einer Szene, und wir können uns an jede Einzelheit<br />

mit erstaunlicher Genauigkeit erinnern – aber nur für einige wenige Zehntelsekunden. Verzögerte<br />

Sperling das Tonsignal um mehr als eine halbe Sekunde, dann war die ikonische Erinnerung<br />

verschwunden, und die Versuchsteilnehmer konnten sich wieder nur an höchstens die Hälfte der<br />

Buchstaben erinnern. Ihr visueller Bildschirm wird sehr schnell wieder grau, damit neue Bilder<br />

die alten überlagern können.<br />

Wir haben auch ein einwandfreies, wenn auch flüchtiges sensorisches <strong>Gedächtnis</strong> für auditive<br />

Reize, das Echogedächtnis oder auditive Ultrakurzzeitgedächtnis (Cowan 1988; Lu et al. 1992).<br />

Ein auditives Echo scheint 3 oder 4 Sekunden lang in der Luft zu hängen. Stellen Sie sich vor, Sie<br />

sind mitten in einer Unterhaltung, und Ihre Aufmerksamkeit schweift zum Fernseher ab. Wenn<br />

Ihr leicht verärgerter Gesprächspartner dann Ihre Aufmerksamkeit testet und fragt: »Was habe ich<br />

gerade gesagt?«, können Sie die letzten paar Wörter aus der Echokammer Ihres <strong>Gedächtnis</strong>ses<br />

wieder hervorholen.<br />

9.3.2 Arbeitsgedächtnis<br />

Ziel 9: Beschreiben Sie die Dauerhaftigkeit und die Arbeitskapazität des Kurzzeitgedächtnisses.<br />

Von der riesigen Datenmenge, die das sensorische <strong>Gedächtnis</strong> registriert, beleuchten wir ein<br />

paar Informationen mit dem Blitzlicht unserer Aufmerksamkeit. Wir rufen auch Informationen<br />

aus dem Langzeitspeicher ab und lassen sie direkt auf dem inneren »Bildschirm« erscheinen.<br />

Wenn wir aber diese Informationen nicht mit Bedeutung anreichern und enkodieren oder<br />