IFA-Coding-System Spezifikation PPN-Code

IFA-Coding-System Spezifikation PPN-Code

IFA-Coding-System Spezifikation PPN-Code

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

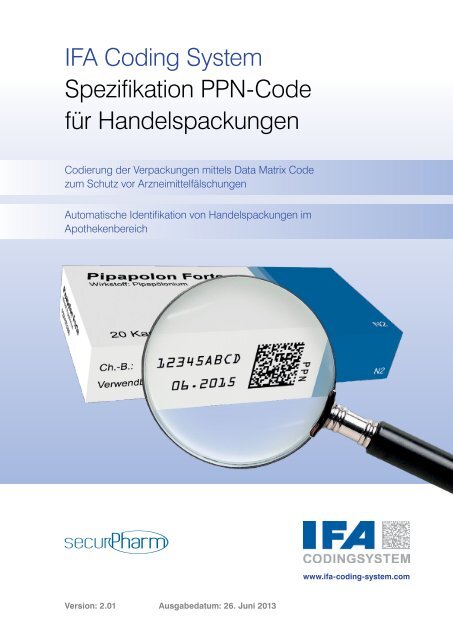

<strong>IFA</strong> <strong>Coding</strong> <strong>System</strong><br />

<strong>Spezifikation</strong> <strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong><br />

für Handelspackungen<br />

Codierung der Verpackungen mittels Data Matrix <strong>Code</strong><br />

zum Schutz vor Arzneimittelfälschungen<br />

Automatische Identifikation von Handelspackungen im<br />

Apothekenbereich<br />

Version: 2.01 Ausgabedatum: 26. Juni 2013<br />

www.ifa-coding-system.com

Inhaltsverzeichnis<br />

1 Vorwort und Einleitung 4<br />

2 Anwendungsbereich 4<br />

3 Vereinbarungen zur Codierung 5<br />

3.1 Allgemeines 5<br />

3.2 Pharmacy Product Number (<strong>PPN</strong>) – Anwendung in Deutschland 5<br />

3.3 Weitere weltweite Anwendungen der <strong>PPN</strong> 6<br />

3.4 <strong>Code</strong>s und Dateninhalte auf Handelspackungen 6<br />

3.5 Multi Country Packs 7<br />

4 Dateninhalte und Anforderungen 7<br />

4.1 Datenstruktur 7<br />

4.2 Datenidentifikatoren und Daten 8<br />

5 Beschriftung mit <strong>Code</strong> und Klartext 10<br />

5.1 Symbologie 10<br />

5.2 Matrixgröße 11<br />

5.3 <strong>Code</strong>größe und Ruhezone 11<br />

5.4 Positionierung des Data Matrix <strong>Code</strong>s 11<br />

5.5 Emblem zum Data Matrix <strong>Code</strong> 12<br />

5.6 Klartextinformation 12<br />

5.7 <strong>Code</strong>beispiele 12<br />

5.8 Druckqualität 13<br />

6 Drucksysteme 14<br />

7 Lesetechnik 14<br />

8 Interoperabilität bei unterschiedlichen Datenstrukturen<br />

und Datenidentifikatoren 14<br />

8.1 Interoperabilität auf Basis bestehender Auto-ID 14<br />

8.2 Interoperabilität auf Basis von XML-Standards 15<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01<br />

Seite 2

Anhang A Übersicht Datenelemente und Data Identifier 16<br />

Anhang B Algorithmus zur Prüfzifferberechnung der <strong>PPN</strong> 17<br />

Anhang C Emblem zum <strong>Code</strong> 18<br />

Anhang D Interoperabilität auf der Basis von XMLBeschreibungen 19<br />

D.1 Allgemeines 19<br />

D.2 Data Format Identifier (DFI) 19<br />

D.3 XML-Knoten für Daten 19<br />

D.4 Anwendung 20<br />

D.5 Beispiele 21<br />

Anhang E Qualität und Kontrolle des <strong>Code</strong>inhalts 22<br />

E.1 Data Matrix <strong>Code</strong> als Punktcodes 22<br />

E.2 Qualifizierungs-und Validierungsmaßnahmen 22<br />

E.3 Kontrolle der <strong>Code</strong>s auf Dateninhalt und Druckqualität 22<br />

E.4 Varianten der Bedruckung 23<br />

E.5 Statistik in der Qualitätskontrolle 23<br />

E.6 Prüfgeräte 24<br />

E.7 Farben und Materialien 25<br />

E.8 Qualitätskriterien nach ISO/IEC 15415 mit Bezug auf ISO/IEC 16022 25<br />

Anhang F Typische Fehler 26<br />

F.1 Fehler in den Datenstrukturen 26<br />

F.2 Fehler in den Dateninhalten 29<br />

F.3 Fehler im Druck 30<br />

F.4 Materialbedingte Fehler 34<br />

Anhang G Layout – Best Practice 35<br />

Anhang H Bubble-Jet – Best Practice 35<br />

Anhang I Data Matrix <strong>Code</strong> – Symbologiebeschreibung 36<br />

I.1 Modulgrößen 36<br />

I.2 Matrixgröße 36<br />

I.3 Feste Muster 37<br />

I.4 Datenbereich 37<br />

I.5 Füllzeichen 37<br />

I.6 Fehlerkorrektur 38<br />

Anhang J Glossar 39<br />

Anhang K Bibliography 42<br />

K.1 Normen: 42<br />

K.2 Weiterführende Literatur 42<br />

K.3 Links 42<br />

Anhang L Dokumenthistorie 43<br />

Anhang M Impressum 44<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01<br />

Seite 3

1 Vorwort und Einleitung<br />

Im Rahmen des Projekts „securPharm“, bei dem die<br />

deutschen Verbände der Arzneimittelhersteller, des<br />

Großhandels und der Apotheker (Stakeholder) ein <strong>System</strong><br />

zur Umsetzung der Vorgaben aus der europäischen<br />

Richtlinie 2011/62/EU zur Abwehr von Arzneimittelfälschungen<br />

entwickelt haben und in einem Feldversuch<br />

testen, entstand die Notwendigkeit, die sozialrechtlich<br />

für jedes Arzneimittel geforderte Pharmazentralnummer<br />

(PZN) in eine weltweit eindeutige Produktnummer<br />

zu transformieren.<br />

In diesem Zusammenhang hat die Informationsstelle<br />

für Arzneispezialitäten GmbH (<strong>IFA</strong>) [http://www.ifaffm.<br />

de], die die Vergabe der PZN verwaltet, den Status einer<br />

Issuing Agency erworben und ein <strong>Coding</strong>-<strong>System</strong><br />

geschaffen (<strong>IFA</strong> <strong>Coding</strong> <strong>System</strong>).<br />

Während das securPharm-<strong>System</strong> auf die Arzneimittel-<br />

verpackung zur Erfüllung der entsprechenden rechtli-<br />

chen Anforderungen fokussiert, erweitert das <strong>IFA</strong> Co-<br />

ding <strong>System</strong> das securPharm-<strong>System</strong> zum einen auf<br />

alle apothekenüblichen Waren (z.B. auf Nahrungsergänzungsmittel).<br />

Zum anderen deckt es die Kennzeichnung<br />

von<br />

- Handelspackungen und<br />

- Transporteinheiten<br />

ab.<br />

Die vorliegende <strong>Spezifikation</strong> ist im Auftrag der die <strong>IFA</strong><br />

repräsentierenden Verbände erstellt worden:<br />

• ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apotheker-verbände<br />

(German Federal Association of<br />

Pharmacists)<br />

• Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller<br />

e.V. (BAH) (German Medicines Manufacturers`<br />

Association)<br />

• Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie<br />

e.V. (BPI) (German Pharmaceutical Industry<br />

Association)<br />

• Bundesverband des Pharmazeutischen Großhandels<br />

– PHAGRO e.V. (Association of Pharmaceutical<br />

Wholesalers)<br />

• Pro Generika e.V. (Association of Generic Medical<br />

Manufacturers)<br />

• Verband Forschender Arzneimittelhersteller<br />

e.V. (vfa) (Association of Research-Based Pharmaceutical<br />

Companies)<br />

Abb. 1 veranschaulicht eine typische Verpackungskaskade,<br />

beginnend mit der Einzelkomponente (z.B. ein<br />

Durchdrückblister oder eine Flasche) bis hin zur Transportpalette.<br />

Für die beiden Stufen Handelspackungen<br />

und Transporteinheiten existieren bei der <strong>IFA</strong> entsprechende<br />

Codierspezifikationen, die als <strong>IFA</strong>-<strong>Coding</strong> <strong>System</strong><br />

bezeichnet werden.<br />

2 Anwendungsbereich<br />

Das vorliegende Dokument ist die <strong>Spezifikation</strong> für die<br />

Kennzeichnung der Handelspackungen (s. Pfeil in Abb. 1).<br />

Abbildung 1: Verpackungskaskade<br />

(Bildquelle: Nach ISO / DTS 16791)<br />

Die <strong>Spezifikation</strong>en zu den Transporteinheiten sind über<br />

www.ifa-coding-system.org oder auch direkt unter:<br />

http://www.ifaffm.de/mandanten/1/documents/04_ifa_<br />

coding_system/<strong>IFA</strong>_Spec_Transport_Logistik_DE.pdf<br />

verfügbar.<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 4

Im einzelnen beschreibt die vorliegende <strong>Spezifikation</strong><br />

auf Basis der von securPharm e.V. herausgegebenen<br />

„Regeln zur Codierung verifizierungspflichtiger Arzneimittel<br />

im deutschen Markt zum Schutz vor Arzneimittelfälschungen<br />

(Codierregeln securPharm)“ die<br />

Überführung der PZN in die weltweit eindeutige<br />

„Pharmacy Product Number (<strong>PPN</strong>)“. Näheres dazu ist<br />

in Kapitel 3.2 beschrieben.<br />

Wesentlicher Bestandteil dieser <strong>Spezifikation</strong> ist die<br />

Beschreibung des Data Matrix <strong>Code</strong>s, der die notwendigen<br />

Datenelemente zur maschinellen Lesung bereit<br />

stellt. Es werden auf Basis der <strong>PPN</strong> als Produktnummer<br />

die Codierung und die damit verbundene Kennzeichnung<br />

der Arzneimittelpackungen, die Datenstrukturen<br />

und die Ausprägungen der Datenelemente sowie<br />

die Codierung mit <strong>Code</strong>größe und Druckqualität<br />

beschrieben.<br />

Alle wesentlichen und verbindlichen Teile zur Codierung<br />

wurden aus den „Codierregeln securPharm“ in diese<br />

<strong>Spezifikation</strong> übernommen. Bezüglich Generierung<br />

der Seriennummern siehe jedoch Kapitel 3.1 der oben<br />

genannten Regeln.<br />

Somit ist sichergestellt, dass bei Anwendung dieser<br />

<strong>Spezifikation</strong> alle Vorgaben von securPharm<br />

berücksichtigt sind.<br />

Darüber hinaus enthält diese <strong>Spezifikation</strong> die detaillierte<br />

Beschreibung typischer Fehler (siehe Anhang F).<br />

3 Vereinbarungen zur Codierung<br />

3.1 Allgemeines<br />

Zur Produktidentifikation von Arzneimitteln ist im Fünf-<br />

ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) die Pharmazentral-<br />

nummer (PZN) –codiert im <strong>Code</strong> 39 – verankert.<br />

Ergänzend dazu legten die Stakeholder im deutschen<br />

Arzneimittelmarkt in ihren „Codierregeln securPharm“<br />

die maschinenlesbare Kennzeichnung von Handelspackungen<br />

mit den folgenden Datenelementen fest:<br />

• Produktnummer<br />

• Chargenbezeichnung<br />

• Verfalldatum und<br />

• Seriennummer<br />

Die „Codierregeln securPharm“ erlauben die Codierung<br />

im Data Matrix <strong>Code</strong> nach ISO/ IEC 16022 (siehe<br />

vorliegende <strong>Spezifikation</strong> Kapitel 5.1) und der Datenstruktur<br />

und Syntax gemäß ISO/IEC 15418 sowie ISO/<br />

IEC 15434 (siehe Kapitel 4).<br />

Damit ist die Maschinenlesbarkeit dieser Datenelemente<br />

gegeben und die technische Voraussetzung für die<br />

Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz vor Arzneimittelfälschungen<br />

sowie der weiteren zu erwartenden<br />

gesetzlichen Auflagen zur Verifizierung von Arzneimittelpackungen<br />

geschaffen.<br />

Diese Codierung wird in ihrer Gesamtheit als<br />

<strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong> bezeichnet.<br />

3.2 Pharmacy Product Number (<strong>PPN</strong>)<br />

– Anwendung in Deutschland<br />

Viele Vorgänge, wie z.B. zur Erstattung und zur Identifikation<br />

von Arzneimitteln, beziehen sich auf die PZN als<br />

Produktnummer.<br />

Zur Verifizierung im Sinne der EU-Richtlinie wird eine<br />

europaweit eindeutige Produktnummer benötigt.<br />

Um auch dieser Anforderung zu genügen, wurde die<br />

Pharmacy Product Number (<strong>PPN</strong>) geschaffen und ihr<br />

der Data Identifier „9N“ zugeordnet.<br />

Aus der PZN wird, wie folgt dargestellt, die weltweit<br />

eindeutige <strong>PPN</strong> generiert:<br />

Pharmacy Product Number (<strong>PPN</strong>)<br />

11 12345678 42<br />

Product Registration PZN Check-Digits <strong>PPN</strong><br />

Agency <strong>Code</strong> for PZN<br />

Abbildung 2: Generierung der <strong>PPN</strong><br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 5

Die <strong>PPN</strong> besteht aus drei Teilen, die farblich rot, blau<br />

und grün hervorgehoben sind. Die 11 steht für den<br />

Product Registration Agency <strong>Code</strong> (PRA-<strong>Code</strong> oder<br />

PRAC). Dieser <strong>Code</strong> wird von der <strong>IFA</strong> verwaltet und<br />

vergeben. Die 11 ist für die PZN reserviert. Nach der 11<br />

folgt, in blau dargestellt, die nationale Produktnummer.<br />

Dabei handelt es sich um die unveränderte PZN<br />

(PZN8). Die darauf folgenden Ziffern (im Bild grün<br />

dargestellt) bilden die zweistellige, errechnete Prüfziffer<br />

über das komplette Datenfeld.Der Algorithmus zur Prüfziffernberechnung<br />

ist in Anhang B beschrieben. Mit der<br />

im Beispiel dargestellten PZN ergibt sich der Wert „42“.<br />

In der <strong>PPN</strong> werden PRA-<strong>Code</strong>, PZN und die <strong>PPN</strong>-<br />

Prüfziffer ohne Trennungen abgebildet. Da die einge-<br />

bettete PZN durch den Data Identifier„9N“ für die <strong>PPN</strong><br />

und den PRA-<strong>Code</strong> eindeutig identifiziert ist, entfällt<br />

der bei der PZN-Darstellung sonst übliche, vorangestellte<br />

Bindestrich als Identifikator.<br />

Existierende Datenbanken und Softwaresysteme können<br />

algorithmisch aus der <strong>PPN</strong> eine PZN generieren und<br />

umgekehrt. Die Datenbanken können somit unverän-<br />

dert mit der PZN weiterarbeiten. Alternativ können auch<br />

neue Tabellen (Übersetzungstabellen) problemlos<br />

generiert werden. In den Diensten der <strong>IFA</strong> wird die <strong>PPN</strong><br />

als ergänzendes Attribut zur PZN ausgegeben.<br />

3.4 <strong>Code</strong>s und Dateninhalte auf Handelspackungen<br />

Die Interoperabilität mit anderen Nummernsystemen,<br />

z.B. GTIN (GS1 als zuständige IA) oder HIBC (EHIBCC<br />

als zuständige IA), ist durch die gemeinsame Basis der<br />

internationalen Normen zuverlässig gewährleistet<br />

Die Nutzung der <strong>PPN</strong> ist lizenzkostenfrei!<br />

3.3 Weitere weltweite Anwendungen<br />

der <strong>PPN</strong><br />

Mit diesen Festlegungen zur <strong>PPN</strong> können auch weitere<br />

Teilnehmer im Gesundheitswesen ihre nationalen und<br />

proprietären Nummerkreise international eindeutig<br />

abbilden. Wie z.B. der Eurocode IBLS der Blutbanken,<br />

die nationalen Nummernkreise in Belgien (CNKnumber),<br />

Italien (AIC-number), Griechenland (EOFnumber),<br />

Österreich (PZN) etc. Die <strong>IFA</strong> als Issuing<br />

Agency stellt durch die Vergabe und Registrierung<br />

des PRA-<strong>Code</strong> die konfliktfreie Zuordnung<br />

und Verwendung der <strong>PPN</strong> sicher.<br />

Weitere Informationen können abgerufen werden unter:<br />

www.<strong>IFA</strong> <strong>Coding</strong> <strong>System</strong>.org. Die Applikationen in Ver-<br />

bindung mit der <strong>PPN</strong> sind im Kapitel 3.4 beschrieben.<br />

Je nach Produkt setzt sich der <strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong> unterschiedlich zusammen, entweder nur die <strong>PPN</strong> allein oder die <strong>PPN</strong><br />

zusammen mit anderen Datenelementen. Im Folgenden sind die grundsätzlichen Varianten beschrieben:<br />

PZN-<strong>Code</strong> 1)<br />

Symbologie: <strong>Code</strong> 39<br />

<strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong> 2)<br />

Symbologie: Data Matrix <strong>Code</strong><br />

PZN <strong>PPN</strong> SN LOT EXP GTIN<br />

Verifizierungspflichtiges Arzneimittel √ √ √ √ √ optional 3)<br />

Nicht verifizierungspflichtiges<br />

Arzneimittel<br />

√ √ optional optional optional optional 3)<br />

Sonstige apothekenübliche Ware √ √ optional optional optional optional<br />

Abbildung 3: Applikationsvarianten in der Codierung<br />

1) Nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) ist die Angabe der PZN im PZN-<strong>Code</strong> zunächst weiterhin obligatorisch.<br />

2) Der <strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong> ist für nicht verifizierungspflichtige Arzneimittel und sonstige apothekenübliche Waren optional und<br />

besonders dann anzuwenden, wenn neben der PZN weitere Datenelemente im <strong>Code</strong> ausgegeben werden sollen.<br />

3) Für interne Zwecke optional verwendbar.<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 6

3.5 Multi Country Packs<br />

Multi Country Packs sind Handelspackungen, die in<br />

einer bestimmten Aufmachung in mehreren Ländern<br />

abgabefähig sind. Sie tragen in der „Blue Box“ mehrere<br />

nationale Produktnummern für Erstattungszwecke und<br />

warenwirtschaftlichen Belange und weitere verschiedene<br />

länderspezifische Informationen. Bei der Kennzeichnung<br />

mittels <strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong> können die unterschiedlichen<br />

Produktnummern ebenfalls im Data Matrix <strong>Code</strong> enthalten<br />

sein.<br />

Für verifizierungspflichtige Produkte ist es zwin-<br />

gend, die Produktnummern aller Länder, in denen<br />

verifiziert wird, in den <strong>PPN</strong>-<strong>Code</strong> mit aufzunehmen.<br />

Im <strong>Code</strong> ist nur eine Seriennummer enthalten, sie<br />

bezieht sich bei der Verifizierung jeweils auf die<br />

Produktnummer des betreffenden Landes.<br />

Die Details zum Dateninhalt sind in Kapitel 4.2.8. und<br />

die zur Klartextinformation in Kapitel 5.6 beschrieben.<br />

Abbildung 4: Multi Country Pack<br />

4 Dateninhalte und Anforderungen<br />

4.1 Datenstruktur<br />

Damit Datenelemente aneinandergereiht eindeutig im<br />

Datenstring identifizierbar sind, werden diese gem. der<br />

Syntax ISO/IEC 15434 eingebettet (siehe Abbildung 5).<br />

Die Startsequenz verweist als „<strong>System</strong>identifikator (SI)“<br />

eindeutig auf die verwendete Struktur.<br />

Formal besteht der Datenstring aus:<br />

• Message Header<br />

• Format Header<br />

• Datenfelder 1 bis n<br />

• Format Trailer<br />

• Message Trailer<br />

Message Header<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 7<br />

Message Envelope<br />

Envelope<br />

Format<br />

Envelope<br />

Format<br />

Message Trailer<br />

Format Header<br />

Formatted Data<br />

Format Trailer<br />

Format Header<br />

Formatted Data<br />

Format Trailer<br />

Abbildung 5: Envelope-Struktur nach<br />

ISO/IEC 15434<br />

[ ) > R S<br />

R S<br />

R S<br />

E OT<br />

In dieser hier beschriebenen Applikation wird auf die<br />

Gruppierung von Datenelementen verzichtet und somit<br />

alle Daten in ein einziges Envelope-Format eingebettet. Für<br />

die Kennung der Datenelemente werden Datenidentifikatoren<br />

benutzt. Die Anwendung der Datenidentifikatoren ist<br />

zwingend. Ein komplettes Datenelement besteht immer aus<br />

einem Datenidentifikator und dem Datenfeld. Mehrerer<br />

Datenelemente werden in einem <strong>Code</strong> zusammengefasst,<br />

indem die Datenelemente jeweils durch ein Trennzeichen<br />

abgeschlossen werden (siehe Abbildung 7).<br />

Das Trennzeichen (Field Separator) am Ende der<br />

Datenfelder ist zwingend erforderlich (ASCII29 siehe<br />

Abbildung 6).<br />

Zeichensatztabelle<br />

Character Decimal HEX Purpose<br />

[ 91 5B Message Header<br />

) 41 29 Message Header<br />

> 62 3E Message Header<br />

RS 30 1E Record Separator<br />

GS 29 1D Field Separator<br />

EOT 04 04 Message Trailer<br />

Abbildung 6: Zeichensatztabelle der ISO/IEC 15434<br />

Envelope Steuerzeichen

Abbildung 5: Zeichensatztabelle der ISO/IEC 15434<br />

Envelope Steuerzeichen<br />

Datenstring:<br />

Datenstring<br />

Messageheader [)> R S<br />

Formatheader 06 G S<br />

Interpretation <strong>Code</strong>inhalt<br />

Datenfeld 1 DI 9N<br />

<strong>Code</strong>wort 237<br />

Datenfeld 1 Inhalt 111234567842<br />

Field-Separator<br />

G S<br />

Datenfeld 2 DI 1T<br />

Datenfeld 2 Inhalt 1234567<br />

Field-Separator<br />

Datenfeld 3 DI D<br />

G S<br />

Datenfeld 3 Inhalt 151200<br />

Field-Separator<br />

Datenfeld 4 DI S<br />

Datenfeld 4 Inhalt 123456789012<br />

Field-Separator<br />

Formattrailer R S<br />

Messagetrailer<br />

EOT<br />

G S<br />

G S (optional)<br />

Abbildung 7: 6: Beispiel Beispiel eines eines kompletten kompletten Datenstrings Daten-<br />

mit strings den Datenelementen mit den Datenelementen <strong>PPN</strong>, Chargenbezeichnung,<br />

<strong>PPN</strong>, Chargenbe-<br />

Verfalldatum zeichnung, Verfallsdatum und Seriennummer und Seriennummer<br />

Die<br />

Die<br />

Reihenfolge<br />

Reihenfolge<br />

der<br />

der<br />

Datenfelder<br />

Datenfelder<br />

ist<br />

ist<br />

beliebig.<br />

beliebig.<br />

Es<br />

Es<br />

können<br />

können<br />

außer außer den den obligatorischen obligatorischen Datenelementen Datenelementen auch auch ggf. ggf.<br />

weitere verwendet werden. Details sind sind in in den den folgen-<br />

den Kapiteln beschrieben.<br />

4.1.1 Message Header<br />

4.3 Fieldseparator<br />

Jedes Datenfeld wird mit dem Field Separator G S ab-<br />

geschlossen. Am Ende des letzen Datenfeldes kann<br />

Message Trailer den Datenstring definiert abschließen.<br />

der Field-Separator entfallen, da der Format- und Mes-<br />

sagetrailer den Datenstring definiert abschließen.<br />

4.4 Trailer<br />

EOT<br />

abgeschlossen. Dieser Trailer ist gemäß ISO/IEC<br />

16022 Der Datenstring über das Macro wird mit 06 dem impliziert. Formattrailer RS und EOT<br />

abgeschlossen. Dieser Trailer ist gemäß ISO/IEC 16022<br />

über das Macro 06 impliziert.<br />

4.2.1 4.5 Zeichensätze<br />

Allgemeines<br />

Zulässige Datentypen, Zeichensätze sowie Datenlänge<br />

Die notwendigen Datenidentifikatoren sind in der<br />

etc. der zu codierenden Daten sind in einem separaten<br />

internationalen Datenstrukturnorm ISO/IEC 15418<br />

Anhang dargestellt (siehe Anhang A).<br />

(verweist auf ANSI MH10.8.2: Data Identifier and Application<br />

Identifier) definiert. In dieser Anwendung werden<br />

ausschließlich 4.6 Produktnummer<br />

die ASC Data Identifier (DI) nach dieser<br />

Norm verwendet, deren Ausprägung in den folgenden<br />

Kapiteln Datenbezeichner: definiert wird. „9N“ Zur besseren Übersicht sind die<br />

Data Identifier in Anhang A tabellarisch dargestellt.<br />

Zur Produktidentifikation wird die Pharmacy-Product-<br />

Number herangezogen. Alle weiteren, im Datenstring<br />

Die Normen lassen die Ausprägung der Datenelemente<br />

enthaltenen Datenelemente beziehen sich auf die <strong>PPN</strong>.<br />

in der Regel offen. Deshalb sind in dieser <strong>Spezifikation</strong>,<br />

In der <strong>PPN</strong> ist die PZN enthalten und kann daraus extra-<br />

für alle Markteilnehmer verbindlich, der jeweilige Dahiert<br />

werden (siehe Kapitel 3.2)<br />

tentyp, die Datenlänge und der Zeichenvorrat definiert<br />

(siehe Es muss Anhang die auf A). 8 Stellen erweiterte PZN verwendet<br />

werden. Daraus ergibt sich eine 12-stellige numerische<br />

Sollen weitere Data Identifier spezifiziert werden, so ist<br />

<strong>PPN</strong>.<br />

ein entsprechender Antrag bei der <strong>IFA</strong> zu stellen.<br />

Die Produktnummer steht auch anderen nationalen<br />

Nicht Nummernkreisen in dieser <strong>Spezifikation</strong> offen und verwendete ist deshalb Data in der Identifier, Norm<br />

die jedoch der Syntax der MH10.8.2. folgen, sollen in<br />

Zur All contents komprimierten copyright Darstellung © <strong>IFA</strong> GmbH im | Data Informationsstelle Matrix <strong>Code</strong> für Arzneispezialitäten | Deutsch V 1.03 Seite 9<br />

nach ISO/IEC 16022 „ASCII encodation“ werden über<br />

das Macro-<strong>Code</strong>wort „237“ der Header „[)> R<br />

S<br />

06 G<br />

S<br />

“<br />

und der Trailer interpretiert (siehe Abbildung 7<br />

und folgende Tabelle):<br />

Macro-<br />

<strong>Code</strong>wort Name<br />

den Applikationen korrekt ausgegeben werden und zu<br />

definierten Zuständen führen. Der Datenerfassungsvorgang<br />

und der Verifizierungsprozess dürfen dadurch<br />

nicht gefährdet werden. Die normierten Datenstrukturen<br />

dürfen durch solche Erweiterungen nicht verletzt<br />

werden. Grundsätzlich ist das Format der Data Iden-<br />

Interpretation<br />

Header<br />

Interpretation<br />

Trailer<br />

tifier nach ANSI MH10.8.2 alphanumerisch. Der Data<br />

237 06 Macro [)>R<br />

S<br />

06G<br />

S<br />

R<br />

S<br />

EOT<br />

Identifier schließt immer mit einem Alphazeichen ab,<br />

dem kann eine Zahl vorangestellt sein.<br />

4.1.2 Field Separator<br />

Jedes Datenfeld wird mit dem Field Separator G<br />

S<br />

abgeschlossen. Am Ende des letzten Datenfeldes kann<br />

der Field Separator entfallen, da der Format Trailer und<br />

4.1.3 Message Trailer<br />

Der Datenstring wird mit dem Format Trailer R S und<br />

4.2 Datenidentifikatoren und Daten<br />

Zulässige Datentypen, Zeichensätze sowie Datenlänge<br />

etc. der zu codierenden Daten sind in Anhang A dargestellt.<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 8

4.2.2 Produktnummer<br />

Data Identifier: „9N“<br />

Zur Produktidentifikation wird die Pharmacy Product<br />

Number (<strong>PPN</strong>) herangezogen. Alle weiteren, im Datenstring<br />

enthaltenen Datenelemente beziehen sich auf die<br />

<strong>PPN</strong>. In der <strong>PPN</strong> ist die PZN enthalten und kann daraus<br />

extrahiert werden (siehe Kapitel 3.2)<br />

Es muss die auf 8 Stellen erweiterte PZN (PZN8) verwendet<br />

werden. Daraus ergibt sich eine 12-stellige numerische<br />

<strong>PPN</strong>.<br />

Die Produktnummer steht auch anderen nationalen<br />

Nummernkreisen offen und ist deshalb in der Norm<br />

ANSI MH10.8.2 als alphanumerisches Feld mit 22<br />

Zeichen definiert.<br />

Beispiel:<br />

DI Daten<br />

9N 110375286414<br />

4.2.3 Chargenbezeichnung<br />

Data Identifier: „1T“<br />

Die Chargenbezeichnung wird vom Pharmazeutischen<br />

Unternehmer generiert und bildet somit das entsprechende<br />

Datenelement für den <strong>Code</strong>.<br />

Zur Abgrenzung von Teil-/Unterchargen können definierte<br />

Sonderzeichen verwendet werden (siehe Anhang A).<br />

Beispiel:<br />

DI Daten<br />

1T 12345ABCD<br />

4.2.4 Verfalldatum<br />

Data Identifier: „D“<br />

Das Verfalldatum wird vom Pharmazeutischen Unter-<br />

nehmer generiert und bildet somit das entsprechende<br />

Datenelement für den <strong>Code</strong>.<br />

Das Verfalldatum hat das Format „YYMMDD“<br />

YY = zweistellige Jahreszahl<br />

Da das Verfalldatum ausschließlich in<br />

der Zukunft liegt, handelt es sich um<br />

Datumsangaben für das 21. Jahrhundert<br />

(2000-2099).<br />

MM = Numerische Monatsangabe (01-12)<br />

DD = Tag<br />

a) Verfalldatum mit Tages-/ Monats- und Jahresangabe<br />

(DD = 01-31)<br />

b) Verfalldatum mit Monats- und Jahresangabe<br />

(DD = 00)<br />

Beispiel: Verfalldatum Juni 2016<br />

DI Daten<br />

D 160600<br />

Dieses Beispiel stellt die vom AMG vorgegebene<br />

Datumsangabe dar.<br />

Beispiel: Verfalldatum 17. Juni 2016<br />

DI Daten<br />

D 160617<br />

Dieses Beispiel stellt die Möglichkeit einer tagesgenauen<br />

Datumsangabe dar.<br />

Anmerkung: In der ANSI MH10.8.2 ist „D“ als Datum<br />

allgemein definiert. Im Kontext der <strong>PPN</strong> ist das Datum<br />

zwangsweise das Verfalldatum. Bei anderen Datumsangaben,<br />

wie z.B. dem Produktionsdatum, sind andere<br />

Datenidentifikatoren zu verwenden. Beim Produktionsdatum<br />

wäre dies der DI „16“ (siehe Kapitel 4.2.6).<br />

4.2.5 Seriennummer<br />

Data Identifier: „S“<br />

Die Seriennummer wird vom Pharmazeutischen Unter-<br />

nehmer generiert und bildet somit das entsprechende<br />

Datenelement für den <strong>Code</strong>. Sie ist für den Verifizierungsprozess<br />

zur Arzneimittelsicherheit obligatorisch.<br />

Für Produkte, die nicht darunterfallen, kann diese<br />

optional aufgebracht werden. Bezüglich Generierung<br />

der Seriennummern siehe „Codierregeln securPharm“.<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 9

Beispiel:<br />

DI Daten<br />

S 12345ABCDEF98765<br />

Die verwendbaren Zeichen sind im Anhang A be-<br />

schrieben.<br />

4.2.6 Herstelldatum<br />

Data Identifier: „16D“<br />

Das Herstelldatum wird vom Pharmazeutischen Unter-<br />

nehmer generiert und bildet somit das entsprechende<br />

Datenelement für den <strong>Code</strong>.<br />

Es kann für interne Zwecke oder dann ausgegeben<br />

werden, wenn zwischen Marktpartnern dedizierte<br />

Vereinbarungen bestehen.<br />

Das Herstelldatum hat das Format „YYYYMMDD“<br />

YYYY = vierstellige Jahreszahl<br />

MM = Numerische Monatsangabe (01-12)<br />

DD = Tag<br />

a) Herstelldatum mit Tages-/ Monats- und<br />

Jahresangabe<br />

(DD = 01-31)<br />

b) Herstelldatum mit Monats- und Jahresangabe<br />

(DD = 00)<br />

Beispiel: Herstelldatum März 2012<br />

DI Daten<br />

16D 20120300<br />

Beispiel: Herstelldatum 15. März 2012<br />

DI Daten<br />

16D 20120315<br />

4.2.7 GTIN<br />

Data Identifier: „8P“<br />

Die GTIN generiert der Hersteller nach den Regeln<br />

der GS1 für sein Produkt. Sie kann dann ausgegeben<br />

werden, wenn für Produkte neben der PZN (<strong>PPN</strong>) auch<br />

eine GTIN vergeben ist, zum Beispiel für Nahrungsergänzungsmittel.<br />

Beispiel: GTIN mit der Nummer 01234567891234<br />

DI Daten<br />

8P 01234567891234<br />

4.2.8 Produktnummer bei<br />

Multi Country Packs<br />

Die Besonderheit bei Multi Country Packs sind mehrfach<br />

enthaltene, länderspezifische Produktnummern. Die für<br />

das jeweilige Land relevante Produktnummer muss<br />

durch die <strong>System</strong>e im Handel und bei den Abgabestellen<br />

erkannt werden. Je nachdem, ob es sich bei den<br />

Produktnummern um eine <strong>PPN</strong> oder um eine GTIN/<br />

NTIN handelt, wird der Data Identifier „9N“ oder „8P“<br />

verwendet, gegebenenfalls auch mehrfach.<br />

Beispiel:<br />

<strong>PPN</strong> mit der Nummer 110375286414 und<br />

GTIN mit der Nummer 01234567891231 und<br />

NTIN mit der Nummer 03400123456789<br />

DI Daten<br />

9N 110375286414<br />

8P 01234567891234<br />

8P 03400123456789<br />

Alle weiteren Datenelemente können ohne Einschränkung<br />

entsprechend hinzugefügt werden.<br />

5 Beschriftung mit <strong>Code</strong> und<br />

Klartext<br />

5.1 Symbologie<br />

Dieses Kapitel beschreibt die Codierung mit den Vorgaben<br />

für den Klartext und Elementen wie z.B. das Emblem<br />

zum <strong>Code</strong>.<br />

Der verwendete Datenträger bzw. die Symbologie<br />

ist der Data Matrix gemäß ISO/IEC 16022. Die Fehlerkorrektur<br />

erfolgt nach ECC200. Die anderen Fehlerkorrekturmethoden<br />

(ECC000 bis ECC140) dürfen<br />

nicht eingesetzt werden. Eigenschaften des Data<br />

Matrix <strong>Code</strong>s sind separat beschrieben (siehe Anhang I).<br />

Sofern immer eine gleichbleibende Matrixgröße<br />

gedruckt werden soll, sind ggf. Füllzeichen einzufügen<br />

(siehe Anhang I.5).<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 10

5.2 Matrixgröße<br />

Typischerweise soll die Matrixgröße von 26x26 bzw. 16x48 Modulen nicht überschritten werden. Klei-<br />

nere Matrixgrößen sind erlaubt, sofern die Kapazität für die zu kodierenden Daten ausreicht.<br />

Vorzugsweise sind die quadratischen <strong>Code</strong>s zu verwenden. Sofern das Packmitteldesign oder die Drucktechnolo-<br />

gie es erfordern, sind auch die rechteckigen Varianten verwendbar.<br />

Quadratische Symbole<br />

Matrixgröße Dimension (mm) Datenkapazität<br />

Zeilen Spalten Typisch<br />

Min<br />

X = 0,35 X = 0,25 X = 0,615<br />

numerisch<br />

22 22 7,7 5,5 13,5 60 43<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 11<br />

Max<br />

Numerisch Alpha-<br />

24 24 8,4 6,0 14,8 72 52<br />

26 26 9,1 6,5 16,0 88 64<br />

32 32 11,2 8,0 19,7 124 91<br />

Rechteckige Symbole<br />

Matrixgröße Dimension (mm) Datenkapazität<br />

Zeilen Spalten Typisch<br />

X = 0,35<br />

Min<br />

X = 0,25<br />

Max<br />

X = 0,615<br />

Numerisch Alphanumerisch<br />

16 36 5,6x12,6 4x9,0 9,8x22,1 64 46<br />

16 48 5,6x16,8 4x12,0 9,8x29,5 98 72<br />

X = Modulgröße in mm<br />

Details zur Symbologie siehe Anhang I<br />

5.3 <strong>Code</strong>größe und Ruhezone<br />

Die Modulgröße des <strong>Code</strong>s darf zwischen 0,25 und<br />

0,615 mm variieren. Innerhalb dieses Bereiches dürfen<br />

die Modulgrößen unter Beachtung der Druckqualität<br />

(siehe Kapitel 5.8) sowie der einzusetzenden Drucksysteme<br />

(siehe Kapitel 6) beliebig skaliert werden.<br />

Mit der Modulgröße ist die Größe einer Matrixzelle<br />

gemeint (siehe Kapitel 5.2 und Anhang I.1). Typische<br />

Modulgrößen liegen zwischen 0,33 und 0,45 mm.<br />

Die an den <strong>Code</strong> angrenzenden Flächen sind von<br />

weiterer Bedruckung freizuhalten. Dieser Abstand, die<br />

so genannte Ruhezone, soll mindestens drei Module<br />

betragen.<br />

5.4 Positionierung des<br />

Data Matrix <strong>Code</strong>s<br />

Für die Positionierung werden keine besonderen Festlegungen<br />

getroffen. Die Position bestimmt der Hersteller<br />

aufgrund des Packungslayouts und der Gegebenheiten<br />

des Bedruckens (siehe Anhang G).<br />

Bei Zulassungen durch die EMA wird der <strong>Code</strong> außerhalb<br />

der „Blue Box“ aufgebracht.

5.5 Emblem zum Data Matrix <strong>Code</strong><br />

Das Emblem „<strong>PPN</strong>“ am Data Matrix <strong>Code</strong>, weist den<br />

Handel auf den <strong>Code</strong> hin, der zum maschinellen<br />

Erfassen der Produktnummer und den weiteren Daten<br />

herangezogen wird. Bei verifizierungspflichtigen Produkten<br />

ist dies gleichzeitig der Hinweis zur Identifikation<br />

und Verifizierung der Handelspackung.<br />

Abbildung 8: Emblem zum <strong>Code</strong><br />

Es sind verschiedene Varianten und Details zur<br />

graphischen Gestaltung des Emblems möglich (siehe<br />

Anhang C).<br />

Die minimalen Abstände zum <strong>Code</strong> (Ruhezonen) sind<br />

zu beachten.<br />

Das Emblem kann in einer Übergangsphase entfallen.<br />

Somit hat der pharmazeutische Hersteller mehr Freiheiten<br />

bei den Umstellungsprozessen.<br />

5.6 Klartextinformation<br />

<strong>PPN</strong>: Die <strong>PPN</strong> respektive die PZN sind das Schlüsselelement<br />

der Verkaufspackung. Nach den aktuellen<br />

gesetzlich geltenden Regeln muss die PZN in Klarschrift<br />

mit dem <strong>Code</strong> 39 aufgebracht werden (siehe<br />

<strong>Spezifikation</strong> zur PZN (http://www.pzn8.de/downloads/<br />

de/<strong>IFA</strong>_Spec_PZN_Codierung_DE.pdf). Die <strong>PPN</strong> wird<br />

daher im Klartext nicht mitgedruckt.<br />

Chargenbezeichnung und Verfalldatum: Für die<br />

Klartextinformation bzgl. der Chargenbezeichnung<br />

und des Verfalldatums gelten die arzneimittelrechtlich<br />

vorgegebenen Anforderungen zur Kennzeichnung.<br />

Seriennummer: Die Seriennummer ist nicht im<br />

Klartext auszugeben, da der Verifizierungsprozess des<br />

Arzneimittels ausschließlich automatisch erfolgen soll<br />

und nach dem Stand der Technik die maschinenlesbare<br />

Information verfügbarer und fehlerfreier als eine<br />

manuelle Eingabe ist.<br />

Klartextinformationen bei Multi Country Packs:<br />

Unverändert sind in der „Blue Box“ neben den länderspezifischen<br />

Produktinformationen die Produktcodes<br />

abzubilden. Weitere textliche Kennzeichnungen am<br />

Data Matrix <strong>Code</strong> sind nicht vorgesehen.<br />

Weitere optionale Datenelemente: Die ggf. notwen-<br />

dige Klartextinformation unterliegt individuellen Regeln,<br />

die nicht Bestandteil dieser <strong>Spezifikation</strong> sind.<br />

5.7 <strong>Code</strong>beispiele<br />

Die folgenden Beispiele verwenden als Startsequenz<br />

immer das Macro 06 (<strong>Code</strong>wort 237). Die Datenfelder<br />

sind immer mit dem Zeichen G<br />

S<br />

(ASCII 29) abgeschlossen.<br />

Hinter dem letzten Datenfeld ist kein G<br />

S<br />

Zeichen kodiert, da das Lesegerät aufgrund des Macro<br />

06 die Zeichen R<br />

S<br />

und EOT<br />

automatisch generiert.<br />

Folgende Beispiele zeigen, welche Größen der <strong>Code</strong> je<br />

nach Länge der Datenfelder annehmen kann. Die Länge<br />

der Datenfelder bestimmt der Hersteller, unter Beachtung<br />

der in Anhang A aufgeführten <strong>Spezifikation</strong>en.<br />

Beispiel 1<br />

Ein typische Größe ist ein <strong>Code</strong> mit einer Matrix von<br />

26x26 Modulen. Die Datenfelder weisen hierbei eine<br />

häufig verwendete Länge auf:<br />

Beispiel 2<br />

<strong>Code</strong>inhalt:<br />

DI Datenfeld<br />

9N 110375286414<br />

1T 12345ABCD<br />

D 150600<br />

S 12345ABCDEF98765<br />

Die minimale Größe wäre eine Matrix von 22x22<br />

Modulen. Die Datenfelder weisen hierbei eine sehr<br />

kurze Datenlänge auf:<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 12

<strong>Code</strong>inhalt:<br />

DI Datenfeld<br />

9N 110375286414<br />

1T 1ABCDE<br />

D 150600<br />

S 1ABCDEF<br />

In der Variante mit einer Matrixgröße von 22x22 Modu-<br />

len kann die Chargenbezeichnung und die Seriennum-<br />

mer jeweils maximal 7 Zeichen umfassen.<br />

Beispiel 3<br />

Wird die Datenfeldkapazität für die vier Standard-<br />

elemente bis zum Limit genutzt, muss mit einer Matrix<br />

von 32x32 Modulen gerechnet werden:<br />

<strong>Code</strong>inhalt:<br />

Beispiel 4<br />

DI Datenfeld<br />

9N 110375286414<br />

1T 1A2B3C4D5E6F7G8H9I0J<br />

D 150600<br />

S A1B2C3D4E5F6G7H8I9J0<br />

Dieser <strong>Code</strong> zeigt ein rechteckiges Format mit einer<br />

Matrix von 16x48 Modulen. Die Datenfelder sind identisch<br />

mit denen im Beispiel 1.<br />

<strong>Code</strong>inhalt:<br />

DI Datenfeld<br />

9N 110375286414<br />

1T 12345ABCD<br />

D 150600<br />

S 12345ABCDEF98765<br />

5.8 Druckqualität<br />

Die Prüfung des <strong>Code</strong>inhalts (Lesekontrolle) ist<br />

grundsätzlich von der Prüfung der Druckqualität<br />

(Druckqualitätskontrolle) zu unterscheiden.<br />

Grundvoraussetzung für einen nutzbaren <strong>Code</strong> ist,<br />

dass dieser gelesen werden kann und der Inhalt<br />

den festgelegten Regeln entspricht. Die praktische<br />

Lesbarkeit hängt vom jeweils verwendeten Lesegerät<br />

und den Rand- bzw. Umgebungsbedingungen ab. Zur<br />

Sicherstellung der allgemeinen Lesbarkeit eines <strong>Code</strong>s<br />

wird eine Mindestdruckqualität, entsprechend einer<br />

Konventionsmethode definiert.<br />

Bei Digitaldruck ist jeder Druck als individuell zu<br />

betrachten. Daher muss der <strong>Code</strong>inhalt jeweils mittels<br />

Lesekontrolle überprüft werden (siehe Anhang E.3).<br />

Der aktuelle technische Standard für die Bestimmung<br />

der Druckqualität ist in der ISO/IEC 15415 beschrieben.<br />

Die Lichtart, mit der geprüft wird, ist Rotlicht mit einer<br />

Wellenlänge von 660 nm (+/- 10 nm). Die synthetische<br />

Apertur ist 80% der jeweiligen <strong>Code</strong>größe<br />

gemäß dem oben genannten ISO-Standard. Alternativ<br />

gibt es die Möglichkeit, eingebaute Analysefähigkeiten<br />

der verwendeten Erfassungssysteme zu<br />

nutzen, die angelehnt an ISO/IEC 15415 die Druckqualität<br />

bestimmen.<br />

Die Druckqualität wird mit Ziffern von 4 bzw. Buchstaben<br />

von A (beste Qualität) bis 0 bzw. F (schlechteste Qualität)<br />

ausgedrückt (siehe nachfolgende Tabelle).<br />

Qualitätsstufen nach ISO/IEC 15415<br />

ISO/IEC-<br />

Klasse<br />

ANSI-<br />

Grad<br />

Bei Mehrfachmessung<br />

Bedeutung<br />

4 A 3,5 - 4,0 Sehr Gut<br />

3 B 2,5 - 3,49 Gut<br />

2 C 1,5 - 2,49 Befriedigend<br />

1 D 0,5 - 1,49 Ausreichend<br />

0 F Unter 0,5 Durchgefallen<br />

Die Druckqualität darf den Grad 0,5 (ausreichend)<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 13

gemäß ISO/IEC 15415 nicht unterschreiten. Um<br />

die Lesbarkeit am Ende (und ggf. während) der<br />

Lieferkette sicher zu gewährleisten, muss eine<br />

Druckqualität von Grad 1,5 (befriedigend) angestrebt<br />

werden.<br />

Die Mindestqualitätsanforderung an die Druckqualität<br />

gilt grundsätzlich nur im Zusammenhang mit allgemein<br />

anerkannten Methoden der Statistik in der Qualitätskontrolle<br />

(siehe Anhang E.5).<br />

Weitere Details zur Druckqualität und den Prüfgeräten<br />

sind in Anhang E beschrieben.<br />

6 Drucksysteme<br />

Die Drucksysteme müssen in der Lage sein, die <strong>Code</strong>s<br />

in der definierten Mindestdruckqualität (siehe Kapitel<br />

5.8) Drucksysteme können gemäß der internationalen<br />

Norm ISO/IEC 15419 geprüft werden.<br />

Typische Fehler im Druck sind neben denen der Daten-<br />

struktur und des Dateninhaltes in Anhang F beschrieben.<br />

7 Lesetechnik<br />

Gelesen wird der Data Matrix <strong>Code</strong> durch handelsübli-<br />

che Scanner für 2D Matrixcodes. Die optischen Eigen-<br />

schaften bezüglich Mindestleseabstand, Tiefenschärfe<br />

und Auflösung müssen so gewählt sein, dass eine hohe<br />

Erstleserate erzielt wird.<br />

Die in dieser <strong>Spezifikation</strong> beschriebenen <strong>Code</strong>eigen-<br />

schaften bezüglich Modulgrößenvariation und Matrix-<br />

größenvariation sind die Vorgabe für die Scannereigen-<br />

schaften. Darüber hinaus bestimmt die Applikation die<br />

notwendige Lesegeschwindigkeit und Schärfentiefe.<br />

Scanner können gemäß der internationalen Norm ISO/<br />

IEC 15423 getestet werden.<br />

Die Anforderungen an die <strong>Code</strong>qualität steigen mit dem<br />

Automatisierungsgrad. Manuell bediente Scanner sind<br />

am tolerantesten gegen schlechte <strong>Code</strong>druckqualitäten.<br />

Vollautomatische Leseeinrichtungen reagieren am<br />

empfindlichsten auf schlechte <strong>Code</strong>druckqualitäten.<br />

Die Anzahl der Leseausfälle steigt mit abnehmender<br />

Druckqualität und mit zunehmender Prozessgeschwin-<br />

digkeit (siehe auch Kapitel 5.8 und Anhang E).<br />

Die Wahrscheinlichkeit, dass <strong>Code</strong>s mit falschem<br />

Dateninhalt gelesen werden, ist gering, aber nicht<br />

unmöglich. Aus diesem Grund stößt eine Verbesserung<br />

der Scanner ab einem bestimmten Punkt an Grenzen.<br />

Ein optimales <strong>System</strong> verwendet fehlertolerante Scanner<br />

und <strong>Code</strong>s mit einer guten Druckqualität, um die Wahr-<br />

scheinlichkeit von erfolgreichen Falschlesungen zu mi-<br />

nimieren.<br />

8 Interoperabilität bei unterschiedlichen<br />

Datenstrukturen<br />

und Datenidentifikatoren<br />

8.1 Interoperabilität auf Basis<br />

bestehender Auto-ID<br />

Für die Hersteller, den Großhandel, die Apotheken, die<br />

Kliniken, aber auch die Praxen ist die Interoperabilität<br />

der Codierungen eine Voraussetzung für das Lesen<br />

und der eindeutigen Identifikation der Datenelemente.<br />

Bei einer durchgängigen Interoperabilität ist es den<br />

Beteiligten möglich, ihre Prozesse kostengünstig zu<br />

betreiben.<br />

Die gemeinsame Basis dafür sind die Norm ISO/IEC<br />

15459 Unique Identification, die <strong>System</strong>- und Datenidentifikatoren<br />

Norm ISO/IEC 15418 (ANSI MH10.8.2)<br />

und die Syntaxnorm ISO/IEC 15434.<br />

Unter Beachtung der Normen können Daten aus<br />

verschiedenen Datenträgern, unterschiedlichen Sym-<br />

bologien und Kennzeichnungssystemen konfliktfrei<br />

übertragen werden, wie in Abbildung 5 gezeigt.<br />

Im Folgenden sind die im Gesundheitsbereich gängigen<br />

<strong>System</strong>e aufgeführt, die konfliktfrei neben der in dieser<br />

<strong>Spezifikation</strong> beschriebenen Kennzeichnung von Daten<br />

eingesetzt werden können.<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 14

GS1<br />

Das <strong>System</strong> der GS1 basiert auf der Artikelkennzeich-<br />

nung mittels GTIN. Für spezielle Lösungen hat die GS1<br />

auch einen Präfix für eine so genannte NTIN, die datentechnisch<br />

als Artikelnummer einer GTIN gleichzusetzen<br />

ist, vergeben. Wesentliche Merkmale sind der nach DIN<br />

66403 als <strong>System</strong>identifikator verwendete Steuercode<br />

„FNC1“ und die Verwendung von Application Identifier<br />

(AI) als Datenindentifikatoren. Die Interoperabilität<br />

zwischen den AI und den Data Identifier (DI) ist über<br />

die Referenztabellen der ANSI MH10.8.2 sichergestellt.<br />

Das Envelope Format der Norm ISO/IEC 15434 wird<br />

vom GS1 <strong>System</strong> nicht benutzt.<br />

HIBC<br />

Der Healthcare Industry Bar <strong>Code</strong> – HIBC wird von der<br />

EHIBCC-Organisation verwaltet. EHIBCC ist eine Issuing<br />

Agency nach ISO/IEC 15459. Der klassische HIBC wird<br />

von dem registriertem <strong>System</strong>identifikator „+“ (Plus)<br />

angeführt und ist damit von allen anderen <strong>System</strong>en<br />

verwechslungsfrei identifizierbar. Das entscheidende<br />

Merkmal des HIBC ist der kompakte Aufbau und die<br />

Kapazität für alphanumerische Produktcodes von<br />

2 bis 18 Stellen. Der HIBC-Standard ist auf die alternative<br />

Verwendung von Datenidentifikatoren für alle<br />

logistischen Ebenen erweitert worden (DI 25P); (siehe<br />

www.HIBC.de).<br />

8.2 Interoperabilität auf Basis von<br />

XML-Standards<br />

Im Anhang D ist ein vorzugsweise anzuwendender<br />

Standard beschrieben, der auf allgemeinen XML-<br />

Standards beruht und die Datenidentifikatoren neutral<br />

beschreibt. Dies ermöglicht den offenen Datenaustausch<br />

wie z.B in Abbildung 9 beschrieben, unabhängig<br />

von Symbolik und Datenstrukturen.<br />

11012…<br />

012345..<br />

12334….<br />

12ABC..<br />

151231<br />

01234567<br />

Abbildung 9: Datenaustausch zwischen Lesegerät<br />

und <strong>System</strong> auf XML-Basis<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 15<br />

….<br />

….<br />

….

Anhang A<br />

Übersicht Datenelemente und Data Identifier<br />

Die folgende Tabelle spezifiziert die Ausprägung der einzelnen Datenelemente und der zugehörigen Data Identifier:<br />

Datenelemente XML-<br />

Knoten<br />

Pharmacy<br />

Product Number<br />

Chargenbezeichnung<br />

DI Datentyp Datenformat<br />

Zeichenlänge<br />

Zeichenvorrat<br />

9N AN --- 4-22 0-9; A-Z<br />

Keine Sonderzeichen<br />

keine Kleinschreibung<br />

keine Umlaute<br />

1T AN --- 1-20 0-9; A-Z<br />

Erlaubte Sonderzeichen „-“<br />

und „_“<br />

keine Kleinschreibung<br />

keine Umlaute<br />

Verfalldatum D Datum YYMMDD 6 0-9<br />

Seriennummer S AN --- 1-20 0-9; A-Z<br />

Keine Sonderzeichen<br />

keine Kleinschreibung<br />

keine Umlaute<br />

Herstelldatum 16D Datum YYYYMMDD 8 0-9<br />

GTIN oder NTIN 8P N --- 14 0-9<br />

Anmerkung zum Datenformat:<br />

Lediglich bei den Datumsangaben ist ein festes Datenformat vorgegeben<br />

Anmerkung zum Zeichenvorrat bezüglich Chargenbezeichnung:<br />

Erlaubte Sonderzeichen bei der Chargenbezeichnung sind der Unterstrich „_“ und der Bindestrich „-“. Alle<br />

anderen Sonderzeichen werden in verschiedenen Anwendungen unterschiedlich verwendet. Die Anwendung solcher<br />

Zeichen birgt ein hohes Risiko der Fehlinterpretation und wird daher hier ausgeschlossen.<br />

Kleinbuchstaben sind nicht erlaubt, weil einige <strong>System</strong>e zwischen Kleinbuchstaben und Großbuchstaben unter-<br />

scheiden und andere nicht. Auch wegen der Verwechslungsgefahr von Kleinbuchstaben und Großbuchstaben<br />

sind Kleinbuchstaben ausgeschlossen Zur Aufnahme weiterer Data Identifier in diese <strong>Spezifikation</strong> wenden Sie sich<br />

bitte an die <strong>IFA</strong>.<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 16

Anhang B<br />

Algorithmus zur Prüfzifferberechnung der <strong>PPN</strong><br />

Die Prüfziffer der <strong>PPN</strong> (Beschreibung der <strong>PPN</strong> siehe Kapitel 3.2 wird nach dem Modulo 97 berechnet.<br />

Dabei werden den Zeichen der <strong>PPN</strong> die Dezimalwerte der ASCII-Tabelle von 00 bis 127 zugeordnet. Jede Stelle<br />

der <strong>PPN</strong> wird mit einem Faktor gewichtet. Das Produkt der ASCII-Dezimalwerte wird addiert und durch 97 geteilt.<br />

Der verbleibende Rest bildet als Zahlenwert die zweistellige Prüfziffer von 00 bis 99. Ein einstelliger Restwert wird<br />

mit führender Null aufgefüllt. Die Gewichtung der Stellen beginnt links mit „2“ und erhöht sich für die jeweils<br />

folgende Stelle um „1“.<br />

Dieser Algorithmus liefert die Prüfziffer sowohl für rein numerische, als auch für alphanumerische <strong>PPN</strong>.<br />

Beispiel zur <strong>PPN</strong> und Bildung der Prüfziffer:<br />

Für den deutschen Markt enthält die <strong>PPN</strong> die Pharmazentralnummer (PZN) mit dem vorangestellten<br />

„Product-Registration Agency <strong>Code</strong>“ „11“. Die <strong>PPN</strong> enthält ausschließlich die 8-stellige PZN (PZN8).<br />

Die PZN7 (siebenstellige PZN) wird durch eine führende Null in eine PZN8 überführt.<br />

Details zur PZN8 siehe: http://www.pzn8.de/downloads/de/<strong>IFA</strong>_Spec_PZN_Codierung_DE.pdf<br />

Für die PZN mit dem Präfix 11 „1103752864“ berechnet sich die <strong>PPN</strong> Prüfziffer wie folgt:<br />

PRA-<strong>Code</strong> PZN PZN<br />

Prüfziffer<br />

<strong>PPN</strong><br />

Prüfziffer<br />

<strong>PPN</strong> 1 1 0 3 7 5 2 8 6 4 1 4<br />

ASCII<br />

Dez-Wert<br />

49 49 48 51 55 53 50 56 54 52<br />

Gewichtung 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />

Produkt<br />

aus ASCII<br />

Wert und<br />

Gewichtung<br />

98 147 192 255 330 371 400 504 540 572<br />

Summe 3409 / 97 = 35 Rest 14<br />

Die Prüfziffer ist der numerische Rest 14 und bildet die letzten beiden Stellen der <strong>PPN</strong>. Die vollständige<br />

<strong>PPN</strong> lautet damit: 110375286414.<br />

Der Rest wird als numerischer Wert übernommen und nicht durch das entsprechende ASCII-Zeichnen<br />

dargestellt. Somit ist sichergestellt, dass die Prüfziffer nur aus den Ziffern von 0 bis 9 besteht.<br />

Numerische Folgen bleiben damit auch numerisch.<br />

Hinweis:<br />

Nach der Überprüfung der <strong>PPN</strong>-Prüfziffer kann bei korrektem Ergebnis noch zusätzlich die in der PZN enthaltene<br />

Prüfziffer verifiziert werden. Ist auch diese korrekt, so können übliche Eingabefehler ausgeschlossen werden.<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 17

Anhang C<br />

Emblem zum <strong>Code</strong><br />

Als Emblem zum <strong>Code</strong> ist die Zeichenfolge „<strong>PPN</strong>“ in der Schriftart „OCR-B“ festgelegt.<br />

Die graphische Ausprägung ist nachstehender Skizze zu entnehmen:<br />

f<br />

e<br />

a<br />

b<br />

c<br />

d<br />

Nominale Maße:<br />

a: ergibt sich aus gewählter Modul- und Matrixgröße<br />

b: ist bei quadratischen <strong>Code</strong>s gleich a, bei rechteckigen<br />

<strong>Code</strong>s entsprechend der Modul- und<br />

Matrixgröße<br />

c: 0,4 * a<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 18<br />

d: *)<br />

e: ergibt sich aus der geforderten Ruhezone*)<br />

(Ruhezone siehe Kapitel 5.3)<br />

f: ergibt sich aus der Schrifttype und Maß c<br />

*) Die Maße d und e sind so zu wählen, dass das<br />

Emblem dem <strong>Code</strong> zugeordnet ist.<br />

Toleranzen:<br />

Die Toleranzen können entsprechend dem gewählten Druckverfahren frei festgelegt werden.<br />

Folgende Ausrichtungen sind prinzipiell möglich:<br />

Folgende Ausrichtungen sind prinzipiell möglich:<br />

In Ausnahmefällen kann das Emblem auch auf einer anderen, angrenzenden Fläche aufgebracht werden.

Anhang D<br />

Interoperabilität auf der Basis von<br />

XMLBeschreibungen (informativ)<br />

D.1 Allgemeines<br />

Für die Hersteller, den Großhandel, die Apotheken und<br />

die Kliniken ist die Interoperabilität der Codierungen eine<br />

Voraussetzung für das Lesen und die eindeutige Identifikation<br />

der Datenelemente. Bei einer durchgängigen<br />

Interoperabilität ist es den Beteiligten möglich, ihre<br />

Prozesse kostengünstig zu betreiben. Die gemeinsame<br />

Basis dafür sind die Standards IEC 15434 Syntax<br />

for High Capacity Media, ISO/IEC 15459 Unique<br />

Identification sowie die <strong>System</strong>- und Datenidentifikatoren<br />

nach ISO/IEC 15418.<br />

Um Herstellern und Nutzern im pharmazeutischen<br />

Bereich eine noch höhere Interoperabilität zu<br />

bieten, wird in diesem Anhang ein Standard zur<br />

Interpretation der Daten, basierend auf XML<br />

beschrieben. Dies gilt sowohl für die Datenübertragung<br />

zum Drucker als auch für die<br />

Datenübertragung vom <strong>Code</strong>leser an die angeschlossenen<br />

<strong>System</strong>e.<br />

Der in diesem Anhang beschriebene XML-Standard<br />

bezieht sich ausschließlich auf die Dateninhalte und<br />

damit nicht auf die Layouteigenschaften des <strong>Code</strong>s, zu<br />

denen die Festlegungen der Klarschriftbedruckung und<br />

die der Symbologie (z.B. Data Matrix <strong>Code</strong>) gehören.<br />

Bei der Datenübertragung werden nach dem hier<br />

beschriebenen Standard die Daten unabhängig von<br />

den im <strong>Code</strong> verwendeten Datenbezeichnern einheitlich<br />

mit neutralen XML-Knoten bezeichnet. Es bilden<br />

sich folgende Ebenen in der Darstellung der Daten<br />

aus:<br />

Applikation: XML-Knoten<br />

Datenhülle: nach ISO/IEC 15434<br />

z.B. Format 06 oder<br />

<strong>System</strong>identifikator nach<br />

DIN 66403 z.B. „FNC1“<br />

Datenstruktur Data Identifier (DI) oder<br />

Application Identifier (AI)<br />

Symbologie z. B. Data Matrix <strong>Code</strong><br />

D.2 Data Format Identifier (DFI)<br />

Bei der Übertragung der Datenelemente im XML-<br />

Standard werden die Eigenschaften zur Darstellung<br />

der Daten im <strong>Code</strong> dem Data Format Identifier (DFI)<br />

zugeordnet und lediglich dieser übertragen.<br />

Der DFI sagt aus, welche Datenhülle nach ISO/IEC<br />

15434, welche Datenbezeichner (AI oder DI) und ob<br />

ein Makro nach ISO/IEC 16022 zu verwenden ist. Die<br />

Zuweisungen des DFI können aus Tabelle 1 entnommen<br />

werden.<br />

XML-<br />

Data<br />

Format<br />

Identifier<br />

(DFI)<br />

Format-ID<br />

nach ISO/IEC<br />

15434<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01<br />

Data-Typ-<br />

Identifier<br />

nach ISO/ IEC<br />

16022<br />

Data<br />

Identifier/<br />

Application<br />

Identifier<br />

nach ISO/IEC<br />

15418<br />

<strong>IFA</strong> 06 Macro 06 DI-ASC<br />

GS1 ------ FNC1 AI-GS1<br />

Tabelle 1: Data Format Identifier (DFI)<br />

Der DFI kann die Werte „<strong>IFA</strong>“ oder „GS1“ annehmen<br />

und wird im dem gleichlautenden Attribut des übergeordneten<br />

XML-Knoten übertragen.<br />

D.3 XML-Knoten für Daten<br />

In unten stehender Tabelle sind die XML-Knoten für die<br />

Daten und deren Zuordnung zu den Data Identifier (DI)<br />

und Application Identifier (AI) aufgeführt:<br />

XML-<br />

Knoten DI<br />

(dfi=„<strong>IFA</strong>“)<br />

AI<br />

(dfi=„GS1“)<br />

Beschreibung<br />

9N ---- Produktnummer<br />

---- 01 Produktnummer<br />

1T 10<br />

Chargenbezeichnung<br />

D 17 Verfalldatum<br />

S 21 Seriennummer<br />

Tabelle 2: XML-Knoten für Daten<br />

Seite 19

Die vollständige Auflistung der derzeit definierten Knoten<br />

ist im Anhang A aufgeführt. Auf dieser technischen<br />

Ebene der Beschreibung gibt es zwischen NTIN<br />

und GTIN keine Unterscheidung. Deshalb wird der<br />

umfassende Begriff GTIN verwendet.<br />

Der XML-Knoten umhüllt die „Datenknoten“<br />

(siehe Anhang D.4 und Anhang D.5).<br />

Aus den XML-Daten und dem darin enthaltenen Wert<br />

des „DFI“ leiten die Drucker alle notwendigen Informationen<br />

zur Erzeugung des Data Matrix <strong>Code</strong>s ab.<br />

Das beinhaltet die Datenelemente, die Data Identifier<br />

respektive die Application Identifier, die Trennzeichen<br />

und den Header.<br />

D.4 Anwendung<br />

Sowohl bei der Datenübergabe an die Druckertreiber,<br />

als auch bei der Datenausgabe von den <strong>Code</strong>lesern<br />

kann die XML-Beschreibung angewendet werden<br />

(siehe schematische Darstellung):<br />

XML-Tag<br />

MH10.8.2-<br />

Daten-<br />

bezeichner<br />

<strong>Code</strong><br />

MES-<br />

<strong>System</strong><br />

Terminal<br />

Printer<br />

Driver<br />

MES-<br />

<strong>System</strong>Anwender- Terminal<br />

Reader<br />

Printer Reader<br />

Abbildung 7: Datenaustausch auf XML-Basis<br />

Die Treiber zur Interpretation der XML-Beschreibung<br />

können Bestandteil der übergeordneten <strong>System</strong>e (MES)<br />

oder der Drucker (Printer) und <strong>Code</strong>leser (Reader) sein.<br />

Die Verwendung der einheitlichen Beschreibung steigert<br />

die Interoperabilität und hilft Fehler zu vermeiden.<br />

Auch die Unsicherheit hinsichtlich nichtdruckbarer<br />

<strong>System</strong>ebene<br />

Applikationsebene<br />

Steuerzeichen in Übertragung und Interpretation ist<br />

bei der XML- Beschreibung eliminiert. Beim Lesen der<br />

<strong>Code</strong>s setzen die <strong>Code</strong>leser den Dateninhalt in die<br />

XML-Struktur und die entsprechenden Knoten um.<br />

Bei der Datenübertragung vom <strong>Code</strong>leser an die über-<br />

geordneten <strong>System</strong>e werden standardmäßig lediglich<br />

die Daten ohne den „DFI“ übertragen. Optional kann<br />

dieser zusätzlich mit ausgegeben werden und ist<br />

dann von Interesse, wenn im <strong>Code</strong> z.B. die korrekte<br />

Verwendung der Strukturen zu verifizieren ist.<br />

Allgemeine XML-Beschreibung bei der Datenübertragung<br />

zum Drucker und vom <strong>Code</strong>leser:<br />

<br />

value _ Daten _ 1<br />

value _ Daten _ 2.<br />

value _ Daten _ n<br />

<br />

Bei der Übertragung vom <strong>Code</strong>leser ist der Wert „dfi“<br />

optional.<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 20

D.5 Beispiele<br />

An folgenden Beispielen soll unter Verwendung der vier Datenelemente Produktnummer, Chargenbezeichnung,<br />

Verfalldatum und Seriennummer die Anwendung gezeigt werden:<br />

Beispiel 1: Datenübertragung an Drucker – <strong>IFA</strong>-Format<br />

Produktnummer: <strong>PPN</strong> Datenbezeichner: DI Data Format Identifier: <strong>IFA</strong><br />

<strong>System</strong><br />

<strong>PPN</strong>: 111234567842<br />

Batch: 1A234B5<br />

Verfalldatum: 31.12.2015<br />

Serien-Nr.: 1234567890123456<br />

Codierung: „<strong>IFA</strong>“<br />

<br />

111234567842<br />

1A234B5<br />

151231<br />

1234567890123456<br />

<br />

Beispiel 2: Datenübertragung an Drucker – GS1-Format<br />

Drucker<br />

Produktnummer: GTIN Datenbezeichner: AI Data Format Identifier: GS1<br />

<strong>System</strong><br />

GTIN: 04150123456782<br />

Batch: 1A234B5<br />

Verfalldatum: 31.12.2015<br />

Serien-Nr.: 1234567890123456<br />

Codierung: „GS1“<br />

<br />

04150123456782<br />

1A234B5<br />

151231<br />

1234567890123456<br />

<br />

Drucker<br />

Beispiel 3: Datenübertragung vom <strong>Code</strong>leser – <strong>IFA</strong>-Format<br />

Produktnummer: <strong>PPN</strong> Datenbezeichner: DI Data Format Identifier: <strong>IFA</strong><br />

Data Carrier<br />

Mac069N111234567842Gs<br />

1T1A234B5Gs<br />

D151231Gs<br />

S1234567890123456<br />

<strong>Code</strong>leser<br />

<br />

111234567842<br />

1A234B5<br />

151231<br />

1234567890123456<br />

<br />

Beispiel 4: Datenübertragung vom <strong>Code</strong>leser – GS1-Format<br />

Produktnummer: GTIN Datenbezeichner: AI Data Format Identifier: GS1<br />

Data Carrier<br />

FNC104150123456782<br />

101A234B5FNC1<br />

1717231<br />

211234567890123456<br />

<strong>Code</strong>leser<br />

<br />

04150123456782<br />

1A234B5<br />

151231<br />

1234567890123456<br />

<br />

Data Carrier<br />

Mac069N111234567842Gs<br />

1T1A234B5Gs<br />

D151231Gs<br />

S1234567890123456<br />

Data Carrier<br />

FNC104150123456782<br />

101A234B5FNC1<br />

17151231<br />

211234567890123456<br />

<strong>System</strong><br />

<strong>PPN</strong>: 1101234567842<br />

Batch: 1A234B5<br />

Verfalldatum: 31.12.2015<br />

Serien-Nr.: 1234567890123456<br />

<strong>System</strong><br />

GTIN: 04150123456782<br />

Batch: 1A234B5<br />

Verfalldatum: 31.12.2015<br />

Serien-Nr.: 1234567890123456<br />

Rückfragen und Anregungen zu den in diesem Anhang beschriebenen Festlegungen sind willkommen und an die<br />

<strong>IFA</strong> GmbH zu richten.<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 21

Anhang E<br />

Qualität und Kontrolle des<br />

<strong>Code</strong>inhalts (informativ)<br />

E.1 Data Matrix <strong>Code</strong> als Punktcodes<br />

In Zusammenhang mit der Mindestqualitätsanforderung<br />

an die Druckqualität ist festzuhalten, dass <strong>Code</strong>s<br />

wie bspw. Punktcodes, deren Druckqualität nach der<br />

Prüfmethodik gemäß ISO/IEC TR 29158 (Direct Part<br />

Marking – Direkte Teilekennzeichnung) gemessen<br />

werden muss, für diese Anwendung nicht zum Einsatz<br />

kommen sollen. Punktcodes sind in der Data Matrix<br />

Norm ISO/IEC 16022 nicht spezifiziert. Standardlesegeräte<br />

können Punktcodes daher oft nicht lesen<br />

bzw. die Leseraten sind inakzeptabel niedrig. Davon<br />

ausgenommen sind lediglich Punktcodes, deren<br />

einzelne Punkte (Datenzellen) so breit und einander<br />

berührend ausgeführt sind, dass diese gemäß ISO/IEC<br />

15415 prüfbar und damit allgemein lesbar sind.<br />

E.2 Qualifizierungs- und<br />

Validierungsmaßnahmen<br />

Die Ausrüstung zum Aufbringen und Kontrollieren von<br />

<strong>Code</strong>s unterliegt den allgemeinen Vorgaben zur Qualifizierung.<br />

Ebenso gelten für die damit in Zusammenhang<br />

stehenden Prozesse die allgemeinen Anforderungen<br />

bzgl. einer Validierung.<br />

Definition und Umfang der Qualifizierungsmaßnahmen<br />

und der Prozessvalidierungen sind nicht Bestandteil<br />

dieser <strong>Spezifikation</strong>.<br />

E.3 Kontrolle der <strong>Code</strong>s auf<br />

Dateninhalt und Druckqualität<br />

E.3.1 Allgemeine Festlegungen<br />

Ort und ggf. Umfang der Prüfungen zur Lesekontrolle<br />

und der Druckqualität unterscheiden sich, je nachdem,<br />

ob die Packmittel vorbedruckt eingesetzt oder inline<br />

bedruckt werden.<br />

Die Eingangskontrolle für Packmittel muss vorgedruckte<br />

<strong>Code</strong>s oder Platzhalter für die Anbringung von <strong>Code</strong>s<br />

bei Umfang und Art der Prüfungen in angemessener<br />

Weise berücksichtigen.<br />

Die erreichbare Druckqualität der <strong>Code</strong>s hängt vom<br />

verwendeten Substrat, dem Material und Druckverfahren<br />

ab und kann daher deutlich besser als die Mindestanforderung<br />

sein.<br />

E.3.2 Lesekontrolle<br />

Im Rahmen der Lesekontrolle wird mittels eingebauter<br />

Erfassungssysteme geprüft, ob<br />

• der <strong>Code</strong> vorhanden ist,<br />

• die korrekte Symbologie verwendet wurde und<br />

• der Inhalt mit den Vorgaben übereinstimmt.<br />

Es wird darüber hinaus sichergestellt, dass nicht<br />

vorhandene oder nicht lesbare oder von den Vorgaben<br />

abweichende <strong>Code</strong>s ausgeschleust werden.<br />

E.3.3 Druckqualitätskontrolle<br />

Die Druckqualität kann grundsätzlich mit zwei unterschiedlichen<br />

Verfahren geprüft werden:<br />

1. Mittels Messungen gemäß ISO/IEC 15415 (Näheres<br />

siehe Anhang E.6.1)<br />

2. Mittels eingebauter Erfassungssysteme (Näheres<br />

siehe Anhang E.6.2) mit der Fähigkeit zur Analyse<br />

und Bestimmung der Druckqualität in Anlehnung an<br />

ISO/IEC 15415<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 22

E.4 Varianten der Bedruckung<br />

E.4.1 Packmittel mit<br />

vorgedruckten <strong>Code</strong>s<br />

E.4.1.1 Prüfung der Lesbarkeit durch den<br />

Verpacker – Sicherstellung der Druckqualität<br />

durch den Lieferanten<br />

Die <strong>Code</strong>s werden durch den Packmittellieferanten<br />

aufgebracht. Er hat sicherzustellen, dass die <strong>Code</strong>s<br />

grundsätzlich vorhanden und lesbar sind, die festgelegte<br />

Symbologie aufweisen, den definierten Inhalt haben<br />

und die Seriennummern erfasst sind. Weiterhin stellt er<br />

durch geeignete Maßnahmen sicher, dass der <strong>Code</strong>inhalt<br />

und die Druckqualität der aufgebrachten <strong>Code</strong>s<br />

den definierten (Mindest)anforderungen genügen.<br />

Das wird vom Arzneimittel-Hersteller im Rahmen der<br />

Lieferantenqualifizierung geprüft.<br />

Die aufgebrachten <strong>Code</strong>s werden im Rahmen des<br />

Verpackungsprozesses des Arzneimittels ggf. erneut<br />

eingelesen. In diesen Fällen wird am Ort der Nutzung<br />

eine vollständige Überprüfung des Vorhandenseins<br />

und der Lesbarkeit aller <strong>Code</strong>s, der Verwendung der<br />

korrekten Symbologie und deren korrekte Inhalte<br />

sichergestellt. Zusätzlich werden die tatsächlich<br />

genutzten Seriennummern erfasst.<br />

E.4.2 Inline Bedruckung von Pack-<br />

mitteln ohne vorgedruckte <strong>Code</strong>s<br />

E.4.2.1 Kontinuierliche Lesekontrolle und<br />

Stichprobenkontrolle der Druckqualität<br />

Die <strong>Code</strong>s werden inline während des Verpackungsprozesses<br />

des Arzneimittels auf die Packmittel<br />

aufgebracht. Wie im Anhang E.3.2 beschrieben, wird<br />

durch die Erfassungssysteme jeder <strong>Code</strong> einer Lesekontrolle<br />

unterzogen. Auch die Seriennummer jedes<br />

<strong>Code</strong>s wird erfasst. Bei Bedarf wird gemäß ISO/IEC<br />

15415 zusätzlich die Qualität der aufgebrachten <strong>Code</strong>s<br />

offline mit einem entsprechendem Prüfgerät kontrolliert<br />

(Näheres siehe Anhang E.6.1).<br />

E.4.2.2 Kontinuierliche Lese- und Stichprobenkontrolle<br />

der Druckqualität<br />

Die <strong>Code</strong>s werden inline während des Verpackungsprozesses<br />

des Arzneimittels auf die Packmittel aufgebracht.<br />

Wie im Anhang E.3.2 beschrieben, wird durch<br />

die Erfassungssysteme jeder einzelne <strong>Code</strong> einer<br />

Lesekontrolle unterzogen. Auch die Seriennummer<br />

jedes <strong>Code</strong>s wird erfasst. Abweichend von Anhang<br />

E.4.2.1 wird mittels der Erfassungssysteme inline die<br />

Druckqualität in Anlehnung an ISO/IEC 15415 (Näheres<br />

siehe Anhang E.6.2) jedes <strong>Code</strong>s kontrolliert.<br />

E.5 Statistik in der Qualitätskontrolle<br />

Die Prüfung der Druckqualität nach ISO/IEC 15415<br />

muss immer im Kontext einer normierten Stichprobenprozedur<br />

nach allgemein anerkannten Regeln der<br />

Statistik durchgeführt werden. Kurz zusammengefasst<br />

bedeutet das: Wenn eine Unterschreitung der Mindestdruckqualität<br />

festgestellt wird, dann sind innerhalb der<br />

Fertigungscharge weitere Produkte zu prüfen. Wenn die<br />

Fehler, bei Anwendung der normierten Stichprobenprozedur<br />

das akzeptable Maß überschreiten, sind<br />

geeignete Maßnahmen zur Korrektur einzuleiten.<br />

Es sind die Stichprobenprozeduren gemäß ISO 2859<br />

und ISO 3951 anzuwenden. In diesen Normen wird eine<br />

definierte statistische Methode beschrieben, die zu der<br />

Beurteilung führt, ob ein Fertigungslos akzeptabel ist<br />

oder nicht. Die Stichprobenmethodik soll den Aufwand<br />

für die Qualitätskontrolle intelligent steuern.<br />

Grundlegend ist dabei, dass im Rahmen dieser statistischen<br />

Methode immer eine bestimmte Fehlerquote<br />

zulässig ist.<br />

Die inline Kontrollen der Druckqualität in Anlehnung an<br />

ISO/IEC 15415 (siehe Anhang E.3.3) werden im Kontext<br />

der Stichprobenprozedur als sehr häufige Stichprobennahmen<br />

betrachtet. Die statistische Methode zur<br />

intelligenten Steuerung der Qualitätskontrolle kann<br />

damit auch für die inline Kontrolle eingesetzt werden.<br />

All contents copyright © <strong>IFA</strong> GmbH | Informationsstelle für Arzneispezialitäten | Deutsch V 2.01 Seite 23

E.6 Prüfgeräte<br />

E.6.1 Prüfung gemäß ISO/IEC 15415<br />

Die Druckqualität gemäß ISO/IEC 15415 wird mit<br />

entsprechend geeigneten Prüfgeräten (sog. Verifier)<br />

kontrolliert. Die Prüfgeräte müssen die Anforderungen<br />

der internationalen Norm ISO/IEC 15426-2 erfüllen. Die<br />

wichtigsten Anforderungen an ein Messgerät sind:<br />

• Die Kalibrierung muss auf Messstandards rückführbar<br />

sein (PTB, N.I.S.T).<br />

• Die Messung muss unter definierten Bedingungen<br />

bezüglich Beleuchtung, Abstand und Kamerawinkel<br />

erfolgen (Vorlage : ISO/IEC 15415 Referenzaufbau).<br />

• Umgebungslicht darf die Messung nur innerhalb<br />

der erlaubten Toleranzen gemäß ISO/IEC 15426-2<br />

verändern.<br />

• Es muss eine regelmäßige Kalibrierung der Geräte<br />

beim Anwender erfolgen.<br />

• Es muss eine regelmäßige Kontrolle der Messgenauigkeit<br />

beim Anwender erfolgen.<br />

• Die Vorgaben der Symbologienorm bezüglich der<br />

Referenzdekodierung muss eingehalten werden,<br />

damit unterschiedliche Dekodieralgorithmen nicht<br />

zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.<br />

Die Messung erfolgt offline. Aufgrund des Messaufwandes<br />

sind stichprobenhafte Prüfungen üblich.<br />

Eine vollständige, 100%ige Kontrolle ist mit dieser<br />

Messmethodik nicht realistisch darstellbar.<br />

Lesegeräte wie bspw. handelsübliche Barcodescan-<br />

ner dürfen den für Prüfgeräte geltenden Restriktionen<br />

nicht unterworfen werden, weil Lesegeräte unter möglichst<br />

beliebigen Bedingungen bezüglich Leseabstand,<br />

Lesewinkel, Beleuchtungswinkel und Umgebungslichteinflüssen<br />

die <strong>Code</strong>s erfassen müssen. Die definierte<br />

Mindestdruckqualität unterstützt dies.<br />

Es verbleibt ein geringes Restrisiko, dass - bedingt durch<br />

die Messung der Druckqualität als Konventionsmethode -<br />

wiederholte Messungen des gleichen <strong>Code</strong>s zu geringfügig<br />

abweichenden Messergebnissen führen. Dies gilt<br />

auch, wenn dieselben <strong>Code</strong>s mit unterschiedlichen<br />

Verifiern geprüft werden. Wenn auch nach der aktuell<br />

gültigen technischen Norm gemessen wird, ist, bedingt<br />

durch den Messaufwand und den Einsatz offline, nur eine<br />

stichprobenhafte Prüfung der Druckqualität möglich.<br />

E.6.2 Prüfung angelehnt an<br />

ISO/IEC 15415<br />

Viele Erfassungssysteme für die Lesekontrolle (siehe<br />

Anhang E.3.2) haben die Fähigkeit, die Druckqualität<br />

kontinuierlich inline zu analysieren und zu prüfen. Es<br />

handelt sich um eine Prüfung, die sich an die ISO/<br />

IEC 15415 Methode anlehnt und die häufig, alternativ<br />

zur offline Prüfung gemäß ISO/IEC 15415 (siehe<br />

Anhang E.3.3) eingesetzt wird. Diese <strong>System</strong>e nutzen die<br />