Fluoridanamnese Bedeutung 2 - Der Weg

Fluoridanamnese Bedeutung 2 - Der Weg

Fluoridanamnese Bedeutung 2 - Der Weg

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

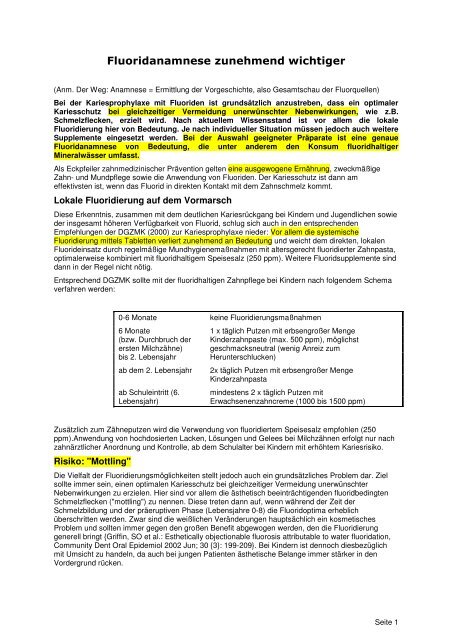

<strong>Fluoridanamnese</strong> zunehmend wichtiger<br />

(Anm. <strong>Der</strong> <strong>Weg</strong>: Anamnese = Ermittlung der Vorgeschichte, also Gesamtschau der Fluorquellen)<br />

Bei der Kariesprophylaxe mit Fluoriden ist grundsätzlich anzustreben, dass ein optimaler<br />

Kariesschutz bei gleichzeitiger Vermeidung unerwünschter Nebenwirkungen, wie z.B.<br />

Schmelzflecken, erzielt wird. Nach aktuellem Wissensstand ist vor allem die lokale<br />

Fluoridierung hier von <strong>Bedeutung</strong>. Je nach individueller Situation müssen jedoch auch weitere<br />

Supplemente eingesetzt werden. Bei der Auswahl geeigneter Präparate ist eine genaue<br />

<strong>Fluoridanamnese</strong> von <strong>Bedeutung</strong>, die unter anderem den Konsum fluoridhaltiger<br />

Mineralwässer umfasst.<br />

Als Eckpfeiler zahnmedizinischer Prävention gelten eine ausgewogene Ernährung, zweckmäßige<br />

Zahn- und Mundpflege sowie die Anwendung von Fluoriden. <strong>Der</strong> Kariesschutz ist dann am<br />

effektivsten ist, wenn das Fluorid in direkten Kontakt mit dem Zahnschmelz kommt.<br />

Lokale Fluoridierung auf dem Vormarsch<br />

Diese Erkenntnis, zusammen mit dem deutlichen Kariesrückgang bei Kindern und Jugendlichen sowie<br />

der insgesamt höheren Verfügbarkeit von Fluorid, schlug sich auch in den entsprechenden<br />

Empfehlungen der DGZMK (2000) zur Kariesprophylaxe nieder: Vor allem die systemische<br />

Fluoridierung mittels Tabletten verliert zunehmend an <strong>Bedeutung</strong> und weicht dem direkten, lokalen<br />

Fluorideinsatz durch regelmäßige Mundhygienemaßnahmen mit altersgerecht fluoridierter Zahnpasta,<br />

optimalerweise kombiniert mit fluoridhaltigem Speisesalz (250 ppm). Weitere Fluoridsupplemente sind<br />

dann in der Regel nicht nötig.<br />

Entsprechend DGZMK sollte mit der fluoridhaltigen Zahnpflege bei Kindern nach folgendem Schema<br />

verfahren werden:<br />

0-6 Monate keine Fluoridierungsmaßnahmen<br />

6 Monate 1 x täglich Putzen mit erbsengroßer Menge<br />

(bzw. Durchbruch der Kinderzahnpaste (max. 500 ppm), möglichst<br />

ersten Milchzähne) geschmacksneutral (wenig Anreiz zum<br />

bis 2. Lebensjahr Herunterschlucken)<br />

ab dem 2. Lebensjahr 2x täglich Putzen mit erbsengroßer Menge<br />

Kinderzahnpasta<br />

ab Schuleintritt (6. mindestens 2 x täglich Putzen mit<br />

Lebensjahr) Erwachsenenzahncreme (1000 bis 1500 ppm)<br />

Zusätzlich zum Zähneputzen wird die Verwendung von fluoridiertem Speisesalz empfohlen (250<br />

ppm).Anwendung von hochdosierten Lacken, Lösungen und Gelees bei Milchzähnen erfolgt nur nach<br />

zahnärztlicher Anordnung und Kontrolle, ab dem Schulalter bei Kindern mit erhöhtem Kariesrisiko.<br />

Risiko: "Mottling"<br />

Die Vielfalt der Fluoridierungsmöglichkeiten stellt jedoch auch ein grundsätzliches Problem dar. Ziel<br />

sollte immer sein, einen optimalen Kariesschutz bei gleichzeitiger Vermeidung unerwünschter<br />

Nebenwirkungen zu erzielen. Hier sind vor allem die ästhetisch beeinträchtigenden fluoridbedingten<br />

Schmelzflecken ("mottling") zu nennen. Diese treten dann auf, wenn während der Zeit der<br />

Schmelzbildung und der präeruptiven Phase (Lebensjahre 0-8) die Fluoridoptima erheblich<br />

überschritten werden. Zwar sind die weißlichen Veränderungen hauptsächlich ein kosmetisches<br />

Problem und sollten immer gegen den großen Benefit abgewogen werden, den die Fluoridierung<br />

generell bringt {Griffin, SO et al.: Esthetically objectionable fluorosis attributable to water fluoridation,<br />

Community Dent Oral Epidemiol 2002 Jun; 30 {3}: 199-209}. Bei Kindern ist dennoch diesbezüglich<br />

mit Umsicht zu handeln, da auch bei jungen Patienten ästhetische Belange immer stärker in den<br />

Vordergrund rücken.<br />

Seite 1

Nach Fluoranamnese Tabletten meist "out"<br />

Um derartige Übermedikation zu vermeiden, ist bei der Fluoridsupplementierung die individuelle<br />

<strong>Fluoridanamnese</strong> stärker zu berücksichtigen. Vor allem die Tablettenfluoridierung wird so zunehmend<br />

überflüssig. (Padilla O., Davis MJ.: Fluorides in the new millenium, N Y State Dent J 2001 Feb; 67 (2):<br />

34-38) Auf Fluoridtabletten sollte nur noch in den Fällen zurückgegriffen werden, in denen auf Fluorid<br />

in Zahnpasta und Speisesalz verzichtet wird. Die individuelle <strong>Fluoridanamnese</strong> sollte neben dem<br />

örtlichen Trinkwasserfluoridgehalt auch eine regelmäßige Verwendung höher fluoridhaltiger<br />

Mineralwässer, sowie den eventuellen Verzehr entsprechend konzentrierter Diäten miteinbeziehen.<br />

Entsprechend den Ergebnissen empfiehlt die DGZMK bei der Dosierung auf folgende Richtwerte für<br />

die Tablettenfluoridierung zurückzugreifen:<br />

Alter<br />

Interdisziplinäre Anamnese und gezielte Beratung<br />

Da im Rahmen der kinder- und allgemeinärztlichen Betreuung häufig noch routinemäßig eine<br />

kombinierte Vitamin-D- und Fluoridprophylaxe in Tablettenform zur Anwendung kommt, fällt hier vor<br />

allem der interdisziplinären Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle zu. In der entsprechenden<br />

Aufklärung der Eltern sollte von Seiten des behandelnden Arztes sowohl eine genaue Anamnese des<br />

individuellen Fluoridverbrauchs erfolgen als auch eine anschließende gezielte Beratung.<br />

In Deutschland wird dem Trinkwasser kein Fluorid zugeführt, da sich eine solche Zwangsmedikation<br />

gegen den zentralen Regelsatz der Trinkwasserverordnung richtet, nach dem Trinkwasser von<br />

Zusätzen freizuhalten und so natürlich wie möglich zu belassen ist (DIN 2000). <strong>Der</strong> Fluoridgehalt im<br />

deutschen Leitungswasser ist also rein natürlichen Ursprungs und variiert je nach Region sehr stark.<br />

Auskunft über den jeweiligen Gehalt erteilt das zuständige Wasserwerk oder Gesundheitsamt.<br />

Aus Skepsis gegenüber der Trinkwasserqualität greifen jedoch mehr und mehr Deutsche zu<br />

Mineralwassern. Von den durchschnittlich 100 Litern Wasser, die pro Jahr und Einwohner konsumiert<br />

werden, nimmt der Anteil der Mineralwasser stetig zu. Diese spielen auch eine zunehmende Rolle in<br />

der Ernährung von Kindern, zumal häufig vor allem Säuglingsnahrung mit Mineralwasser zubereitet<br />

wird. (Willershausen B. Brandenbusch M: Alles über Sprudel und Co., ZM 4,2000)<br />

Mineralwässer berücksichtigen<br />

Fluoridkonzentration im Trinkwasser<br />

(oder andere Quellen) in mg/l<br />

< 0,3 0,3-0,7 > 0,7<br />

Q - 6 Monate<br />

6 - 12 Monate 0,25<br />

Ab 1 bis unter 3 0,25<br />

Jahre<br />

Ab 3 bis unter 6 0,5 0,25<br />

Jahre<br />

> 6 Jahre 1,0 0,5<br />

Einer Studie von Schulte et al. (1996) zufolge tragen natürliche Mineralwässer in Deutschland<br />

mittlerweile mehr als bisher angenommen zur Fluoridaufnahme bei Kindern bei. Daher muss der<br />

Fluoridgehalt des konsumierten Mineralwassers in der individuellen Anamnese noch stärker<br />

berücksichtigt werden und in die Entscheidung, ob und weiche Supplemente ergänzend empfohlen<br />

werden, einfließen.<br />

Seite 2

Deklarierung mangelhaft<br />

Alle Mineral-, Quell und Tafelwässer unterliegen der Mineral- und Tafelwasserverordnung, die auch<br />

die Grenzwerte zur Fluoriddeklarierung regelt (MNO vom 01.08.1984). Bedauerlicherweise sind aber<br />

nach der geltenden MNO die Wässer erst dann als fluoridhaltig zu kennzeichnen, wenn der Gehalt<br />

mehr als 1,5 mg/l beträgt. Über 5 mg/l Fluorid müssen auf der Packung mit deutlichem Warnhinweis<br />

vermerkt sein. Die für ergänzende Fluoridzufuhr maßgeblichen Dosen sind nicht deklarierungspflichtig<br />

und so schwer einzuschätzen. Diese lückenhafte Deklarierung des wichtigsten Stoffes zur<br />

Kariesprophylaxe führt demzufolge zu großer Orientierungslosigkeit sowohl bei Verbrauchern als auch<br />

bei Ärzten, die sich in ihren Empfehlungen an keinerlei exakten Werten orientieren kannten.<br />

Angelehnt an die Empfehlungen der DGZMK kann Mineralwasser generell in vier Bereiche eingeteilt<br />

0 - 0,29 mg Fluorid/l Klasse I ohne <strong>Bedeutung</strong> für die Anamnese<br />

0,3 - 0,69 mg Fluorid/I Klasse I! muss berücksichtigt werden<br />

077 -1,5 mg Fluorid/l Klasse III keine Supplemente nötig<br />

über 1,5 mg Fluorid/l Klasse IV Achtung! Überdosierung möglich<br />

werden; die bei der individuellen Anamnese wie folgt zu beurteilen sind:<br />

Zur gezielten Anamnese ist es also dringend erforderlich, den Fluoridgehalt der verwendeten<br />

Mineralwässer zu kennen.<br />

Lücke geschlossen: Fluoridliste<br />

Abhilfe schafft hier die von der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege Hessen (LAGH)<br />

aufgestellte Liste der Fluoridgehalte deutscher Mineralwässer. Zur vollständigen Übersicht kann diese<br />

dort angefordert werden, nachfolgend seien nur einige beispielhafte Wässer aufgeführt:<br />

Klasse I Gerolsteiner Sprudel/ -Stille Quelle<br />

Rosbacher Mineralwasser/ -UrQuelle<br />

Bad Wildunger Helenenquelle<br />

Evian<br />

Vitell<br />

Volvic<br />

Perrier<br />

Spreequell Mineralwasser<br />

Klasse II Alaska<br />

Appolinaris<br />

Contrex<br />

San Pellegrino<br />

Bad Vilbeler Urquell<br />

Rhön Sprudel<br />

Klasse lII Bad Vilbeler Elisabethenbrunnen<br />

Förstina Sprudel<br />

Selters Mineralquelle<br />

Klasse VI Christinen Brunnen<br />

Astra Quelle<br />

Vichy<br />

Ramlösa<br />

Überkinger<br />

Seite 3

Behandler und Gesetzgeber gefordert<br />

Die Tatsache, dass ein großer Anteil der auf dem Markt befindlichen Mineralwässer eine<br />

nennenswerte Fluoridkonzentration enthält, kann grundsätzlich als positiv gewertet werden. Die<br />

Frage, inwieweit der Genuss solcher Wässer bei Kindern einen Beitrag zur Kariesprophylaxe leisten<br />

kann bzw. zu einer Überdosierung führt, ist jedoch unter bestehenden Bedingungen vom Verbraucher<br />

alleine nicht ausreichend zu klären. Hier sollte von ärztlicher Seite her optimalerweise eine individuelle<br />

genaue Anamnese erfolgen. Dabei sind aber nicht nur die behandelnden Ärzte gefordert, sondern vor<br />

altem auch der Gesetzgeber: Im Interesse der Patienten müssten Deklarierungslücken geschlossen<br />

und eine angemessene Vergütung umfangreicher medizinischer Beratungsleistungen gewährleistet<br />

werden,<br />

Wie eine chinesische Studie belegt, hat eine solche genaue <strong>Fluoridanamnese</strong> auch nach dem<br />

Kindesalter noch <strong>Bedeutung</strong>: Zum Beispiel in schwarzem Tee finden sich zum Teil hohe Mengen von<br />

Fluorid (durchschnittlich 0,7 - 4,96 mg/l). Weder die Zubereitungsart, noch der Zusatz von Milch und<br />

Zucker beeinträchtigen den Fluoridionenlevel im Tee. Daraus folgern die Autoren, dass vor allem bei<br />

starken Schwarztee-Trinkern in Gegenden mit Trinkwasserfluoridierung oder bei Kombination mit<br />

anderen regelmäßigen Quellen der Fluoridzufuhr die Gefahr der Fluorose und chronischen<br />

Fluorintoxikation bestehe. {Jin Cao, Yi Li et al.: Safety evaluation on fluoride content in back tea, J<br />

Foodchem 2004: 1; p.43 ff}<br />

Links: www.dgzmk.de Stellungnahme zur Kariesprophylaxe mit Fluoriden<br />

www.hzn.de/lagh<br />

Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Hessen {LAGH}, Gesamtliste: Fluoridgehalte<br />

deutscher Mineralwässer<br />

Quelle: Freund U et al.: Fluoride im natürlichen Mineralwasser, LAGH, Mai 2003.Mai<br />

2003Empfehlungen zur Kariesprophylaxe mit Fluoriden, Stellungnahme der DGZMK. März 2000<br />

Trinkwasserfluoridierung, Uni Bremen, März 2004<br />

Datum. 05.04.2004<br />

Anmerkung <strong>Der</strong> <strong>Weg</strong> e.V. (www.der-weg.org)<br />

Diese Studie wurde uns von einem Zahnarzt zur Verfügung gestellt.<br />

Dieser hatte uns selber darauf aufmerksam gemacht, daß Fluor nach seriösen Studien keinerlei<br />

Kariesschutz bewirkt!<br />

Bei etwas zu hohen Gaben bewirkt es im Gegenteil eine Fleckenbildung in den Zähnen, was<br />

schließlich zur Schädigung der Zähne führen kann.<br />

Fluor lagert sich auch in den Knochen ein und ist auch dort giftig.<br />

Die hier immer wieder erwähnte Fluorose ist eine Vergiftung, da Natriumfluorid ein sehr starkes Gift<br />

ist, das als Rattengift patentiert ist!<br />

Seite 4