Kostenrechnung - Volker-imhoff.de

Kostenrechnung - Volker-imhoff.de

Kostenrechnung - Volker-imhoff.de

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

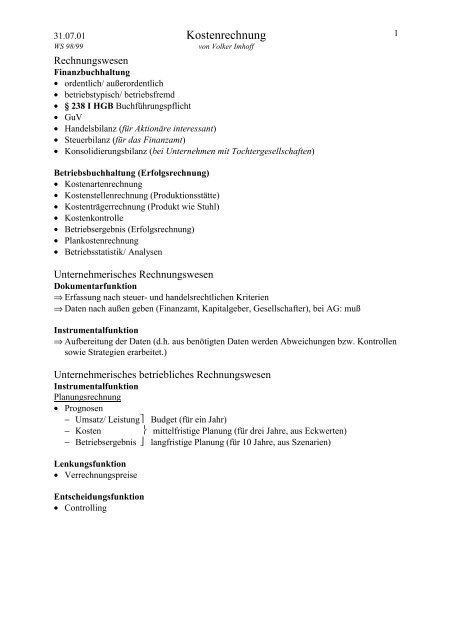

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

Rechnungswesen<br />

Finanzbuchhaltung<br />

• or<strong>de</strong>ntlich/ außeror<strong>de</strong>ntlich<br />

• betriebstypisch/ betriebsfremd<br />

• § 238 I HGB Buchführungspflicht<br />

• GuV<br />

• Han<strong>de</strong>lsbilanz (für Aktionäre interessant)<br />

• Steuerbilanz (für das Finanzamt)<br />

• Konsolidierungsbilanz (bei Unternehmen mit Tochtergesellschaften)<br />

1<br />

Betriebsbuchhaltung (Erfolgsrechnung)<br />

• Kostenartenrechnung<br />

• Kostenstellenrechnung (Produktionsstätte)<br />

• Kostenträgerrechnung (Produkt wie Stuhl)<br />

• Kostenkontrolle<br />

• Betriebsergebnis (Erfolgsrechnung)<br />

• Plankostenrechnung<br />

• Betriebsstatistik/ Analysen<br />

Unternehmerisches Rechnungswesen<br />

Dokumentarfunktion<br />

⇒ Erfassung nach steuer- und han<strong>de</strong>lsrechtlichen Kriterien<br />

⇒ Daten nach außen geben (Finanzamt, Kapitalgeber, Gesellschafter), bei AG: muß<br />

Instrumentalfunktion<br />

⇒ Aufbereitung <strong>de</strong>r Daten (d.h. aus benötigten Daten wer<strong>de</strong>n Abweichungen bzw. Kontrollen<br />

sowie Strategien erarbeitet.)<br />

Unternehmerisches betriebliches Rechnungswesen<br />

Instrumentalfunktion<br />

Planungsrechnung<br />

• Prognosen<br />

− Umsatz/ Leistung ⎤ Budget (für ein Jahr)<br />

− Kosten ⎬ mittelfristige Planung (für drei Jahre, aus Eckwerten)<br />

− Betriebsergebnis ⎦ langfristige Planung (für 10 Jahre, aus Szenarien)<br />

Lenkungsfunktion<br />

• Verrechnungspreise<br />

Entscheidungsfunktion<br />

• Controlling

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

Teilgebiete <strong>de</strong>s Rechnungswesens<br />

extern<br />

• Finanzbuchhaltung<br />

• Geschäftsbuchhaltung<br />

• Bilanzbuchhaltung<br />

• Ergebnis-/ Erfolgsrechnung<br />

2<br />

intern<br />

• Betriebsbuchhaltung (Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträgerrechnung)<br />

• Planungsrechnung (Controlling)<br />

• Analysen/ Betriebsstatistiken<br />

Geschäftsbuchhaltung<br />

Finanzbuchhaltung Bilanzbuchhaltung Ergebnis- und Finanzrechnung<br />

Erfolgsrechnung<br />

Kreditoren/ Debitoren Jahresabschluß Spartenrechnung Cash-Management<br />

(Kalk. Zinsen)<br />

Sachkonten Steuerbilanz Produktrechnung Finanzbedarf<br />

Zahlungsverkehr Han<strong>de</strong>lsbilanz Profit-Center<br />

(Anlagen, Wertpapiere,<br />

nicht Pro-<br />

Liquiditätsplan<br />

(Einnahmen-/<br />

Ausgabenrechnung)<br />

Provision GuV dukte, Personal) Finanzkontrolle<br />

Reisekostenabrechnung Lagebericht<br />

=> Controlling<br />

Son<strong>de</strong>rbilanzen<br />

Umsatzrendite<br />

Betriebsbuchhaltung (betr. Abläufe)<br />

Anlagenbuchhaltung Material Löhne und Gehälter KLR<br />

Erfassung <strong>de</strong>s materiellen und Zu- / Abgänge aus <strong>de</strong>m Löhne und Gehälter<br />

immateriellen Wirtschaftsguts Magazin<br />

=> Abschreibung<br />

berechnen u. auszahlen<br />

Ermittlung <strong>de</strong>r SV<br />

Ermittlung + Berechnung<br />

von Überstun<strong>de</strong>n

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

Kosten- und Leistungsrechnung<br />

+ Produktionsplan (Preis vom Markt festgelegt)<br />

+ Absatzplan (Preiskalkulation – Unternehmen bestimmt Preis)<br />

+ Beschaffungsplan (Betriebsmittel, Werkstoffe)<br />

+ Personalplan (Personalbedarfsplan, Personalstellenplan)<br />

+ Personalkostenplan<br />

+ Finanzplan<br />

+ Investitionsplan<br />

= Betriebserfolg<br />

<br />

Gewinnschwelle = Zone zwischen Gewinn und Verlust<br />

<br />

Beobachtung <strong>de</strong>s Kapitals<br />

<br />

Wirtschaftlichkeitsrechnung (Cash flow, Rendite etc.)<br />

<br />

Optimierungsrechnung (Kostenstruktur minimieren, Umsatzstruktur maximieren)<br />

3<br />

Aufgaben <strong>de</strong>s KLR (Definition)<br />

Ermittlungsfunktion<br />

→ Abbildung <strong>de</strong>s Betriebsprozesses<br />

• Vergangenheit<br />

• Gegenwart (Ist)<br />

• Zukunft<br />

= Informationsbasis und Kalkulation = Planungsrechnung<br />

Lenkungsfunktion<br />

→ Steuerung <strong>de</strong>s Betriebsprozesses<br />

Kontrollfunktion<br />

→ Kontrolle <strong>de</strong>s Betriebsprozesses (Plan Soll-Ist-Vergleich)<br />

Aufgaben <strong>de</strong>r <strong>Kostenrechnung</strong> + Leistungsrechnung (inhaltlich)<br />

Kontrollfunktion<br />

• Betriebserfolg (monatlich/ jährlich das Kostenstellenergebnis ermitteln)<br />

• Kostenkontrolle (täglich/ monatlich, jährlich wäre zu spät)<br />

Planungsrechnung<br />

• Ermittlung <strong>de</strong>r Kalkulation (Kostenträger)<br />

• Beschäftigungsplanung<br />

• Sortimentsplanung<br />

• Produktionsplanung bzw. -prozeß<br />

• Betriebsgrößenplanung<br />

Dokumentationsrechnung<br />

Bestandsbewertung<br />

• Investitionsplanung } Anlagenbuchhaltung<br />

• Inventur }

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

4<br />

Vergangenheit Gegenwart Zukunft<br />

Normalkosten Istkosten Plankosten<br />

Vollkostenrechnung Normalkosten auf ============> flexible Plankosten<br />

Vollkostenbasis<br />

auf Vollkostenbasis<br />

Teilkostenrechnung Normalkosten auf ============> Teilkostenrechnung<br />

Teilkostenbasis (DB)<br />

N.menge * N.preis Istmenge * Istpreis Planmenge 1 *<br />

Planpreis 2<br />

N.zeit * N.preis Istzeit * Istpreis Planzeit * Planpreis<br />

(Durchschnittswerte)<br />

1) aus <strong>de</strong>m Ist sowie aus <strong>de</strong>m Produktions- und Absatzplan abgeleitet<br />

2) aus <strong>de</strong>r Kalkulation, aus <strong>de</strong>r Vergangenheit und vom Markt abgeleitet (2* Normal, 1 * Ist<br />

und von <strong>de</strong>r Summe <strong>de</strong>r Durchschnitt). Problem: Preise aus <strong>de</strong>r Vergangenheit<br />

berücksichtigen keine aktuellen Marktverän<strong>de</strong>rungen wie Preiserhöhungen<br />

Vollkosten<br />

Teilkosten<br />

Plan<br />

Soll<br />

= alle Kosten, die im gesamten betrieblichen Ablauf anfallen (fixe und<br />

proportionale Kosten<br />

= proportionale Kosten (= variable Kosten = Grenzkosten)<br />

= produktionsabhängige Kosten<br />

= produktionsunabhängige Kosten<br />

Sollkosten = Planmenge * Planpreis * Beschäftigungsgrad<br />

Finanzbuchhaltung<br />

• Ausgabe = alle Werte, welche die Unternehmung in Geldbeträgen verlassen<br />

• Aufwand = Werteverzehr <strong>de</strong>r Unternehmung in einer Rechnungsperio<strong>de</strong><br />

• Zweckaufwand = Güter und Dienstleistungen, die <strong>de</strong>r betrieblichen Leistungserstellung<br />

dienen<br />

• Ertrag = gesamtes Werteschaffen im Rahmen <strong>de</strong>s gesamten Unternehmens<br />

=> Unternehmensergebnis = Unternehmenserfolg = Erträge - Aufwand = Betriebsergebnis ±<br />

neutrales Ergebnis<br />

Betriebsbuchhaltung<br />

• Kosten = leistungsbedingter Verbrauch im Rahmen <strong>de</strong>s betriebstypischen Geschehens<br />

• Leistung = Werteschaffen im Rahmen <strong>de</strong>s betriebstypischen Geschehens<br />

• Grundkosten = aufwandsgleiche Kosten = Zweckaufwand<br />

• Zusatzkosten = Kosten, die kein Aufwand sind<br />

=> Betriebsergebnis = Leistung - Kosten

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

5<br />

Auszahlung, nicht Ausgabe = Privatentnahme, Anzahlung, Begleichung einer Verb.<br />

Auszahlung = Ausgabe = Bareinkauf von Waren<br />

Ausgabe nicht Auszahlung = Einkauf auf Ziel<br />

Ausgabe nicht Aufwand = Kauf und Lagerung von Rohstoffen<br />

Ausgabe = Aufwand = just-in-time-Verbrauch von Rohstoffen<br />

Aufwand nicht Ausgabe = Verbrauch von Rohstoffen vom Lager<br />

Aufwand nicht Kosten = nicht betriebsbedingte Aufwendungen<br />

Aufwand = Kosten = Löhne<br />

Kosten nicht Aufwand = kalk. Kosten<br />

Einzahlung nicht Einnahme = Kun<strong>de</strong> begleicht eine For<strong>de</strong>rung<br />

Einzahlung = Einnahme = Barverkauf<br />

Einnahme nicht Einzahlung = Verkauf auf Ziel<br />

Einnahme nicht Ertrag = Verkauf vom Lager (!!)<br />

Einnahme = Ertrag = Verkauf von Waren<br />

Ertrag nicht Einnahme = Produktion auf Lager (!!)<br />

Ertrag nicht Betriebsertrag = betriebsfrem<strong>de</strong> Erträge (Zinsen)<br />

Ertrag = Betriebsertrag = betriebsbedingte Erträge (Umsatzerlöse)<br />

Betriebsertrag nicht Ertrag =kalk. Betriebserträge (FiBu-KR)<br />

Neutraler Aufwand<br />

Gesamter Aufwand<br />

Zweckaufwand<br />

Als Kosten verrechneter Nicht als Kosten<br />

Zweckaufwand verrechneter<br />

Zweckaufwand<br />

Grundkosten An<strong>de</strong>rskosten Zusatzkosten<br />

Kalk. Kosten<br />

Gesamte Kosten<br />

Finanzbuchhaltung<br />

Betriebsbuchhaltung<br />

Lohnfortzahlung bar 100.000 DM<br />

Löhne an Kasse 100.000 DM KSt-Prod.stelle an Löhne (BAB)<br />

(Auszahlung, Ausgaben)<br />

Zweckaufwand = Grundkosten<br />

Rohstoffeinkauf gegen Scheck am 01.10 und Rohstoffverbrauch am 30.12<br />

Rohstoffe an Bank<br />

KSt-Produktion an Rohstoffe<br />

(Auszahlungen, Ausgabe)<br />

Zweckaufwand<br />

Kauf einer Maschine auf Ziel am 10.12<br />

Maschine an Verbindlichkeiten<br />

(Ausgabe)<br />

Bezahlung am 01.04<br />

Verbindlichkeiten an Bank<br />

(Auszahlung)<br />

KSt AfA-Maschine<br />

(Zweckaufwand)<br />

Kauf eines Grundstücks für die Produktion per Scheck<br />

Gebäu<strong>de</strong> an Bank (neutrales Ergebnis)

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

6<br />

Kauf eines Gebäu<strong>de</strong>s per Scheck<br />

KST Gebäu<strong>de</strong> (kalk. AfA) an Ist-AfA<br />

Kauf von Wertpapieren per Scheck<br />

Wertpapiere an Bank (neutrales Ergebnis)<br />

Zweckaufwand, <strong>de</strong>r nicht in die Kosten eingeht, ist z.B. eine Maschine mit einer Laufzeit, die<br />

nach zwei Jahren Schrott ist.<br />

Merke:<br />

• Ausgabe hängt von <strong>de</strong>r Fälligkeit ab!<br />

• Abstimmdifferenz = betrieblicher Aufwand - Kosten<br />

Kostenarten<br />

• An<strong>de</strong>rskosten (sie verhalten sich in <strong>de</strong>r FiBu an<strong>de</strong>rs)<br />

− Abschreibungen<br />

− Zinsen<br />

− Wagnisse (Wertberichtigungen)<br />

• Zusatzkosten (in <strong>de</strong>r FiBu keinen Aufwand)<br />

− Unternehmerlohn (Geschäftsführergehalt)<br />

− Miete (für eigenes Gebäu<strong>de</strong>)<br />

• Grundkosten<br />

Gesamtkosten<br />

Produktionsfaktoren<br />

dispositiver Faktor<br />

- menschliche Arbeit (RS-Verarbeitung) - Geschäftsleitung (Entscheidungsträger)<br />

- Betriebsmittel<br />

- Dienstleistungen - Planung und Organisation (Unternehmensstruktur)<br />

- Werkstoffe<br />

sprungfixe Kosten sind fixe Kosten, die bei Erreichen einer bestimmten Menge die Kosten<br />

ansteigen läßt<br />

K G = Gesamtkosten<br />

remanente Kosten<br />

fixe Kosten (K f ) variable/ proportionale Kosten (K v )<br />

Nutzenkosten (K N ) Leerkosten (K L ) progressive Kosten (Ü-Std)<br />

Kosten <strong>de</strong>r genutzten => unproduktiv <strong>de</strong>gressive Kosten (Rabatte)<br />

Kapazität<br />

= Stillstandskosten

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

7<br />

Remanente Kosten<br />

Bei rückläufiger Beschäftigung sinken die kosten nicht im gleichen Maße wie sie bei<br />

zunehmen<strong>de</strong>r Beschäftigung entstan<strong>de</strong>n sind. Fixkosten hinken <strong>de</strong>r Beschäftigungsän<strong>de</strong>rung<br />

nach. Es han<strong>de</strong>lt sich um Leerkosten, die aufgrund interner o<strong>de</strong>r externer Restriktionen nicht<br />

abgebaut wer<strong>de</strong>n können.<br />

Leerkosten stellen keine echte Kostenabweichung dar. Sie bezeichnen lediglich <strong>de</strong>n Teil <strong>de</strong>r<br />

fixen Kosten, <strong>de</strong>r nichtgenutzten Kapazität entspricht. Mit <strong>de</strong>n Leerkosten läßt sich also <strong>de</strong>r<br />

Auslastungsgrad <strong>de</strong>r Kapazität feststellen.<br />

Grenzkosten = ∆K = Differenzkosten = Zuwachs <strong>de</strong>r nächsten Beschäftigungseinheit<br />

Kostenzuwachs ∆K = (K G2 - K G1 ) / (x 2 -x 1 )<br />

K G2 = K f + k v * x - immer die letzte Größe nehmen!<br />

k v = Kostenzuwachs / Mengenzuwachs = 200/20 = 10<br />

K G = 400+ 10 * 20<br />

Aufgabe: K G1 = 220.000 DM, K G2 = 244.000 DM, x 1 = 2.000 LE, x 2 = 2.400 LE<br />

Lösung:<br />

∆K = (244.000-220.000)/ (2.400 - 2.000) = 60 DM/ LE<br />

K G2 = K f + k v * x - immer die letzte Größe nehmen!<br />

220.000 = K f + 60 * 2.000<br />

100.000 = K f<br />

Aufgabe<br />

x 3 = 2.600; K 93 = 256.000<br />

x 4 = 2.900; K 94 = 274.000<br />

x 5 = 3.400; K 95 = 304.000<br />

Produktivität:<br />

Wirtschaftlichkeit: abgeleitet aus <strong>de</strong>m Betrieb (Produktionsfaktoren?)<br />

Rentabilität: abgeleitet aus <strong>de</strong>r FiBu und Bilanz (eingesetztes Kapital)<br />

Aufgabe<br />

Mai - Kauf einer Maschine von 200.00 DM<br />

Juli - Lieferung <strong>de</strong>r Maschine<br />

Aug - Zahlung <strong>de</strong>r Maschine<br />

Sept - Produktion<br />

mtl. - Kalk. AfA von 5.000 DM<br />

AfA - in vier Jahren linear<br />

Wann und in welcher Höhe entstehen die diesen Geschäftsvorfällen entsprechen<strong>de</strong>n<br />

Auszahlungen, Ausgaben, Aufwendungen und Kosten in <strong>de</strong>r Perio<strong>de</strong><br />

a) Kalen<strong>de</strong>rmonat<br />

b) Kalen<strong>de</strong>rjahr

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

8<br />

Lösung:<br />

Mai: Kaufvertrag hat keine buchhalterische Wirkung<br />

Juli: Ausgabe 200.000<br />

Aug: Auszahlung 200.000<br />

Sept: Aufwendungen<br />

Kosten (k. AfA) 5.000<br />

Okt: Kosten (k. AfA) 5.000<br />

Nov: Kosten (k. AfA) 5.000<br />

Dez: Kosten (k. AfA) 5.000<br />

Kosten (AfA) 25.000<br />

Aufwendungen 25.000<br />

b) kein Unterschied zu a), abgesehen davon, daß hier nicht in Monate unterteilt wird.<br />

Kapazität<br />

• qualitativ (Werteverzehr <strong>de</strong>r Produkte für <strong>de</strong>n Markt => Betriebsergebnis; kalk. Wagnisse<br />

wegen eventuellen Maschinenausfall)<br />

• quantitativ<br />

− Maximum: hoher Verschleiß, geeignet für einmalige Zusatzaufträge<br />

− optimal: Maschine läuft am günstigsten, z.B. Energieverbrauch<br />

Plangröße<br />

− normal: tastet sich an das Optimum heran<br />

− Minimum: zu hohe Leerkosten<br />

Berechnung <strong>de</strong>r Kapazität<br />

• Fertigungsquerschnitt<br />

• Fertigungsintensität<br />

• Fertigungsleistung<br />

= Länge * Breite * Höhe<br />

= Leistungseinheit (Durchmesser eines Pipelinerohrs)<br />

= Geschwindigkeit<br />

= Länge <strong>de</strong>r Nutzungszeit (Leerzeit + Rüstzeit,<br />

Rüstzeit = Wartung + Reparaturarbeiten)<br />

Aufgabe<br />

Fqu = 110 LE, Fi = 20 h, Fl = 30 Tg, Maximalkapazität ?<br />

=> Fertigungszeit = 30 Tg * 24h<br />

Lösung: 110 LE * 30*24 / 20 = 3.960<br />

Beschäftigungsgrad (Auslastung <strong>de</strong>r Maschine)<br />

Ist-Leistung Ist-Intensität Ist-Zeit<br />

-------------- + ----------------- + ----------<br />

Soll-Leistung Soll-Intensität Soll-Zeit<br />

Aufgabe:<br />

geg. Fqu = 100 LE, Fi = 22 h, Fl = 25 Tg, Beschäftigungsgrad ?

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

9<br />

Lösung:<br />

Ist = 100 *(25*25) / 22 = 2.727<br />

=> Beschäftigungsgrad = 2727/ 3960 = 68,5 %<br />

Kapazität = absolute Zahl<br />

Beschäftigung = prozentuale Zahl<br />

BeBu: kalk. Wagnisse<br />

FiBu: Wertberichtigungen auf For<strong>de</strong>rungen<br />

Kalk. Kosten sind die Kosten in <strong>de</strong>r Betriebsbuchhaltung, welche die Kontinuität bewahrt.<br />

Erklärungsfunktion (verbal in Szenarien)<br />

Funktionsbereiche<br />

Betriebswirtschaftliche Theorien<br />

- FiBu Informationen - Beschaffungstheorie (just in time)<br />

- Produktion (Fertigung) Kapazität - Investitionstheorie (Optimierung von<br />

- Absatz (Vertrieb/ Marketing) Produktion und Vertrieb ermitteln; Ersatzund<br />

Neubedarf)<br />

Organisation, woher ich die<br />

- Produktionstheorie und Kostentheorie<br />

Informationen erhalte<br />

(menschliche Arbeit, Werkstoffe etc.)<br />

- Finanztheorie<br />

- Absatz- bzw. Preistheorie<br />

Erklärungsfunktion (aus <strong>de</strong>r FiBu heraus)<br />

Kosteneinflußfaktoren<br />

• Qualität ]<br />

• Beschäftigung (Maschinen, Personal) (Proportionen, Quantität) ] variabel<br />

• Preis (Markt) ]<br />

• Betriebsgröße<br />

} relativ<br />

• Fertigungsprogramm<br />

} konstant<br />

Gestaltungstheorie<br />

K G (Faktoreinsatz) = Faktoreinsatzmenge * Faktoreinsatzpreis<br />

K G = r * p<br />

K G = (r 1 + r 2 + r 3 ....) *(p 1 + p 2 + p 3 ....)

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

10<br />

Produktionstheorie<br />

Die Produktionsfunktion ist <strong>de</strong>r Zusammenhang zwischen <strong>de</strong>m mengenmäßigen Ertrag<br />

(Output) und <strong>de</strong>m eingesetzten Faktoreinsatzmengen (Input)<br />

Typ A Typ B Typ C<br />

frei variieren<strong>de</strong> Faktoreinsatzmenge Kosteneinflußgrößen<br />

Einsatzfaktoren ist nicht variierbar, wer<strong>de</strong>n durch Parameter<br />

son<strong>de</strong>rn abhängig zur bestimmt<br />

Ausbringungsmenge<br />

(Kapazität)<br />

<br />

praxisnah<br />

Produktionstyp A<br />

Ertragszuwachs ist abhängig von<br />

• Fertigungsquerschnitt = Fertigungsmaterial<br />

• Fertigungsintensität (Arbeit/ Leistung)<br />

• Fertigungszeit<br />

Stückkosten<br />

Gesamtnutzen<br />

Einheitsnutzen<br />

Differential<br />

kosten<br />

Gesamtdifferent.<br />

x K G E K =K G / x N = p*x -k Ne = p - k dk = F'(x) DK<br />

0 34.700,00 0,00 0,00 -34.700,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 48.400,00 9.500,00 4.840,00 -38.900,00 -3.890,00 1.370,00 13.700,00<br />

20 58.500,00 19.000,00 2.925,00 -39.500,00 -1.975,00 1.010,00 20.200,00<br />

30 65.600,00 28.500,00 2.186,67 -37.100,00 -1.236,67 710,00 21.300,00<br />

40 70.300,00 38.000,00 1.757,50 -32.300,00 -807,50 470,00 18.800,00<br />

50 73.200,00 47.500,00 1.464,00 -25.700,00 -514,00 290,00 14.500,00<br />

60 74.900,00 57.000,00 1.248,33 -17.900,00 -298,33 170,00 10.200,00<br />

70 76.000,00 66.500,00 1.085,71 -9.500,00 -135,71 110,00 7.700,00<br />

x = Einheiten<br />

K = F(x) = Gesamtkosten<br />

K’ = F(x) / x = Durchschnittskosten, Stückkosten<br />

dk = Differentialkosten<br />

DK = Gesamtdifferentialkosten<br />

E = Gesamterlös<br />

Ne = Nutzen je Einheit<br />

N = Gesamtnutzen<br />

Produktionstyp B<br />

Die Produktionsfunktion von Typ B entspricht <strong>de</strong>m Kombinationsgesetz <strong>de</strong>r betrieblichen<br />

Leistungserstellung, d.h. die Gesetzmäßigkeit zwischen Faktorertrag und Faktoreinsatz.<br />

Im Gegensatz zur Produktionsfunktion vom Typ A wer<strong>de</strong>n die Faktoreinsatzmengen nicht<br />

mehr unmittelbar als Funktionen <strong>de</strong>r Ausbringungsmenge (x), son<strong>de</strong>rn als Funktion <strong>de</strong>r<br />

Betriebsmittelleistung (d) verstan<strong>de</strong>n.

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

11<br />

Merke<br />

• Basis <strong>de</strong>s Maßstabes ist <strong>de</strong>r Erlös<br />

DM<br />

1,4<br />

1,2<br />

1<br />

0,8<br />

0,6<br />

0,4<br />

0,2<br />

0<br />

4000<br />

6000<br />

8000<br />

10000<br />

12000<br />

Menge<br />

kf<br />

k'<br />

kg<br />

p<br />

Bei Typ A können Fertigintensität, -querschnitt und -zeit sich beliebig än<strong>de</strong>rn. Kein<br />

proportionaler Verlauf son<strong>de</strong>rn progressiver.<br />

Bei Typ B können nur die Kosten, Preise o<strong>de</strong>r die Menge geän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n, allerdings jeweils<br />

nur ein Parameter.<br />

Produktionsfunktion von Typ C<br />

Die Produktionsfunktion von Typ C ist eine Weiterentwicklung von Typ A und Typ B.<br />

Schönfeld erwartet von <strong>de</strong>r Produktionsfunktion C neue Denkanstösse für die Entwicklung<br />

wirtschaftspraktisch orientierter Kostenmo<strong>de</strong>lle. Eigentlich praxisfremd, nur bei Szenarien<br />

von einem zehnjährigen Zeitraum sinnvoll.<br />

Anpassungsprozesse<br />

Arten<br />

• Quantitative Anpassung => multiple( Aufbau-Kostensprünge, Abbau-Kostenremanenzen)<br />

= >mutative (variable Kosten)<br />

• Zeitliche Anpassung (in Form von Überstun<strong>de</strong>n – variabel)<br />

• Intensitätsmäßige A. (Produktionsgeschwindigkeit)<br />

Hoch- und Tiefpunktverfahren<br />

K v = (K G2 – K G1 ) / (x 2 – x 1 )<br />

Anwendung: Gesamtkosten und Fertigungsstun<strong>de</strong>n gegeben, k v und K f gesucht<br />

Immer die Extremwerte (Anfangswert und Endwert) nehmen

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

Kostenverläufe<br />

Gewinnschwelle<br />

=> K = E<br />

Gewinnmaximum => G‘(x) = 0; wenn G‘(x) ≠ 0, dann Maximum in <strong>de</strong>r maximalen<br />

Ausbringungsmenge<br />

Durchschnittskosten => K = (K f /x) + K v<br />

Variable Durchschnittskosten => K‘ = K v<br />

Grenzkosten<br />

=> K v * x<br />

Beschäftigungsgrad => Ist / Soll * 100<br />

Nutzkosten<br />

Leerkosten<br />

Kapazität<br />

quantitative K.<br />

einer Perio<strong>de</strong><br />

qualitative K.<br />

= Anteil <strong>de</strong>r ausgelasteten/ genutzten Fixkosten<br />

= Anteil <strong>de</strong>r ungenutzten Fixkosten<br />

= Leistungsvermögen (aktiver Begriff)/ Fassungsvermögen<br />

(passiver Begriff)<br />

= in Mengeneinheiten ausgedrücktes Leistungsvermögen in<br />

= in Qualität o<strong>de</strong>r in Güte mit <strong>de</strong>r ein Betriebsmittel in <strong>de</strong>r Lage<br />

ist, einen Arbeitsgang durchzuführen<br />

=> Querschnitt * Zeit * Intensität<br />

Beschäftigungsgrad = Auslastung <strong>de</strong>r Kapazität in %<br />

= tatsächliche Fertigungsstun<strong>de</strong>n / geplante Fertigungsstun<strong>de</strong>n<br />

Gewinnrate<br />

= Umsatzrendite = Gewinn/ Umsatz<br />

Fertigungszeitgrad = geplante Fertigungsstun<strong>de</strong>n / maximale Fertigungsstun<strong>de</strong>n<br />

Nutzkosten<br />

= Kosten * Beschäftigungsgrad<br />

Leerkosten in Stk = (Gesamtkosten – Nutzkosten) /<br />

(Gesamtmenge – Ist-Menge)<br />

Das Betriebsminimum entspricht <strong>de</strong>m Beschäftigungsgrad, wo Erlös und variable Kosten<br />

<strong>de</strong>ckungsgleich sind (meistens am Nullpunkt)<br />

Das Betriebsmaximum entspricht <strong>de</strong>m Beschäftigungsgrad, wo nur die variablen Kosten<br />

noch eine Deckung durch <strong>de</strong>n Erlös erhalten.<br />

Das Kostenminimum entspricht <strong>de</strong>m Beschäftigungsgrad, bei <strong>de</strong>m die Stückkosten am<br />

niedrigsten und <strong>de</strong>r Stückgewinn am höchsten sind (Kostenfaktoren optimieren, nicht<br />

Optimum)<br />

Die Nutzungsschwelle entspricht <strong>de</strong>m Beschäftigungsgrad, bei <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Betrieb die<br />

Gewinnzone erreicht (Break-even-point). Der Punkt, wo die fixe und proportionalen Kosten<br />

ge<strong>de</strong>ckt sind bzw. wo <strong>de</strong>r Gewinn = 0 ist (Vollkostenrechnung)<br />

Die Nutzungsgrenze entspricht <strong>de</strong>m Beschäftigungsgrad, bei <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r die Gewinnzone<br />

verläßt. Durch progressive Kosten verliere ich soviel Gewinn, daß ich unter die<br />

Nutzungsschwelle komme. Ten<strong>de</strong>nz zum DBV.<br />

Das Nutzenmaximum entspricht <strong>de</strong>m Beschäftigungsgrad, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n höchsten Gesamtgewinn<br />

erzielt. Der Punkt <strong>de</strong>s höchsten Deckungsbeitrags, danach progressive Kosten<br />

12

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

Die Klasseneinteilung <strong>de</strong>s allgemeinen Kontorahmens<br />

0 Ruhen<strong>de</strong> Konten bzw. Anlage und Kapitalkonten (Gebäu<strong>de</strong>, Grundstücke, Maschinen,<br />

Darlehen und Pensionsrückstellungen)<br />

1 Finanzkonten (Bank, Kasse, For<strong>de</strong>rungen und Verbindlichkeiten)<br />

2 Abgrenzungskosten (Rechnungen, die Leistungen <strong>de</strong>s nächsten Jahres betreffen)<br />

3 Konten <strong>de</strong>r RHB bzw. Wareneingangskonten<br />

4-7 Kosten <strong>de</strong>r betrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung<br />

4: Kosten<br />

5: Kostenstellenrechnung<br />

6: Kostenträgerrechnung<br />

7: Bestän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Halbfabrikate und Fertigfabrikate<br />

8: Erlöskonten, Warenverkaufskonten<br />

9: Abschlußkonten<br />

Kontenrahmen gibt einheitliche Kontenglie<strong>de</strong>rung/ Kontenunterglie<strong>de</strong>rung für Unternehmen<br />

vor. Ziel: Einheitlichkeit <strong>de</strong>r buchhalterischen Bearbeitung<br />

Industrie-Kontenrahmen<br />

0-8: Rechnungskreislauf I - FiBu<br />

⇒ pagatorische Kosten (= Kosten, die in <strong>de</strong>r FiBu abgearbeitet wer<strong>de</strong>n<br />

⇒ Dokumentarfunktion<br />

9: Rechnungskreislauf II - <strong>Kostenrechnung</strong><br />

Integralfunktion (innerbetriebliche Verrechnungen und Abgrenzungen)<br />

13<br />

Wirtschaftlichkeit<br />

Grundsätze <strong>de</strong>r <strong>Kostenrechnung</strong><br />

Maximalprinzip<br />

Minimalprinzip<br />

Ökonomisches Prinzip<br />

Erfolg = Ertrag - Aufwand<br />

a) Wirtschaftlichkeit = Soll/ Istgröße<br />

Ergiebigkeitsgrad = Istleistung/ Solleistung (Nutzenmaximum)<br />

Je näher wir uns <strong>de</strong>r 1 nähern, <strong>de</strong>sto vollkommener die Wirtschaftlichkeit und umgekehrt<br />

Wirtschaftlichkeitsgrad = Sollumsatz / Istumsatz (Sparsamkeitsgrad)<br />

bei 1 liegt das Optimum, je tiefer bzw. höher ich gehe, <strong>de</strong>sto unwirtschaftlicher

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

14<br />

b) Produktivität<br />

Output/ Input = Faktorertrag / Faktoreinsatzmenge<br />

Wirtschaftlichkeit <strong>de</strong>r betrieblichen Leistungserstellung, die in technischer und<br />

menschlicher Produktivität unterteilt ist<br />

c) Rentabilität<br />

Gesamtrentabilität = (Reingewinn + Fremdkapitalzinsen) / Unternehmenskapital<br />

=> aus meinem Fremdkapital Gewinn gemacht (i = 7 %)<br />

Eigenkapitalrentabilität = Reingewinn / Eigenkapital<br />

Umsatzrentabilität = Reingewinn / Umsatz<br />

=> von je<strong>de</strong>r Mark, die ich am Markt verdiene, sind 5 % Gewinn<br />

Beispiel:<br />

Umsatz: 800 TDM, FK-Zins: 12 TDM, EK: 300 TDM, FK = 100 TDM, Gewinn: 40 TDM<br />

GK = 52 / 400 = 13 %<br />

UR = 40 / 800 = 5 %<br />

ER = 40 / 300 = 13,3 %<br />

Grundsätze <strong>de</strong>r <strong>Kostenrechnung</strong><br />

Kausalität und Proportionalität<br />

• Bezugsgrößenerfassung<br />

• Kostenplanung<br />

• Kostenkontrolle<br />

• Beschäftigungsgrad<br />

• Entscheidungsvorbereitung<br />

• Entscheidungskontrolle<br />

• flexible Plankostenrechnung auf Voll- bzw. Teilkostenbasis<br />

• direkte Zuordnung<br />

• Geschlossenheit<br />

• Einmaligkeit (Kostenstruktur in einer best. Form nur einmal darstellen, d.h. Kosten<br />

dürfen nur auf <strong>de</strong>r Kostenstelle sein, wo sie verursacht sind)<br />

• Stetigkeit<br />

• Belegpflicht (keine Buchung ohne Beleg)<br />

Eine <strong>Kostenrechnung</strong> ist nur aussagefähig, wenn sie bestimmte materielle und formale<br />

Min<strong>de</strong>stanfor<strong>de</strong>rungen erfüllt.<br />

Fertigungsmaterialkosten = i.w. Bestandteil eines Erzeugnisses können diesen unmittelbar<br />

zugerechnet wer<strong>de</strong>n (z.B. Rohstoffe, Holz, Eisen)<br />

Fertigungsmaterial = Einzelkosten<br />

Gemeinkostenmaterial<br />

Hilfsstoffe<br />

= unwesentliche Bestandteile eines Erzeugnisses (z.B.<br />

wie Farben, Leim etc.) = Hilfsstoffe sind GK, wenn eine direkte<br />

Zuordnung nicht möglich ist

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

15<br />

Betriebsstoffe =<br />

Unechte GK<br />

Echte GK<br />

kein Bestandteil <strong>de</strong>r Erzeugnisse, son<strong>de</strong>rn Betreiben von<br />

Betriebsmitteln( Benzin)<br />

= sind vom Produkt direkt zuordbar<br />

= wer<strong>de</strong>n verschlüsselt<br />

Gemeinkosten<br />

- Hilfs- und Betriebsstoffe<br />

- Energie<br />

- Gehälter und Hilfslöhne<br />

- Sozialkosten<br />

- Steuern<br />

- Instandhaltung<br />

- Mieten<br />

KA-Rechnung<br />

Berechnung <strong>de</strong>s mengenmäßigen Verbrauchs<br />

• Inventurmetho<strong>de</strong> V = Zugang + AB - EB<br />

- Schwund und Diebstahl enthalten<br />

• Skontrationsmetho<strong>de</strong> Summe <strong>de</strong>r Materialentnahmescheine<br />

sehr aufwendig<br />

• retrogra<strong>de</strong>r Rechnung von Stückzahl auf die Summe <strong>de</strong>r Einsatzstoffe ermitteln<br />

- nur Sollverbrauch, dadurch mangelhafte Stücke unberücksichtigt<br />

• Sofortverbrauch<br />

Berechnung <strong>de</strong>s wertmäßigen Verbrauchs<br />

• durchschnittliche Einstandspreise<br />

=> Summe <strong>de</strong>r einzelnen DM-Beträge/ Summe <strong>de</strong>r Gesamtmenge<br />

• mit Verrechnungspreisen<br />

• gleiten<strong>de</strong> Durchschnitte<br />

Inventurmetho<strong>de</strong><br />

Befundrechnung Skontrationsmetho<strong>de</strong> Retrogra<strong>de</strong> Rechnung<br />

Anfangsbestand (Lagerwert) Bisherigen Bestand Fertigprodukt<br />

+ Zugänge (lt. Anlagenbuchhaltung) ./. Materialverbrauch<br />

- Endbestand + Zugang (lt. Beleg) = Stücklisten<br />

= Verbrauch ./. Abgang (lt. Beleg)<br />

= Neubestand Stückliste<br />

Nicht produktiver Verbrauch Mengen- und Wertkontraktion - genaue Rezeptur notwendig<br />

(Schwund etc.) HK > VP => a.o. AfA => Plausibilitätsrechnung<br />

- nur ein Produktionsstrang (Gläubigerschutz)<br />

- großzügig mit <strong>de</strong>r Kartei<br />

+ einfach u. kostengünstig Anlagenbuchhaltung<br />

Lagerbuchhaltung<br />

Bewertung zu AK-Preisen Materialentnahmeschein<br />

(beachte das Nie<strong>de</strong>rstwertprinzip)<br />

Die richtige Metho<strong>de</strong>

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

16<br />

Auftragsfertigung => Anfertigung <strong>de</strong>s Produktes nach Auftrag<br />

= Anschaffungspreis<br />

Vorratsfertigung<br />

= Durchschnittspreis<br />

= Tagespreis (Getrei<strong>de</strong>)<br />

= Wie<strong>de</strong>rbeschaffungspreis<br />

Kalkulatorische Kosten<br />

Kalk. Kosten<br />

= Kosten, die in <strong>de</strong>r KR verrechnet wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nen kein o<strong>de</strong>r ein<br />

an<strong>de</strong>rer Aufwand in <strong>de</strong>r FiBu gegenübersteht<br />

Grundkosten Echte Zusatzkosten Unechte Zusatzkosten (An<strong>de</strong>rskosten)<br />

- Fertigungsmaterial - kalk. Zinsen auf EK - kalk. AfA<br />

- Fertigungslöhne - kalk. Miete - kalk. Zinsen auf FK<br />

- Son<strong>de</strong>reinzelkosten - kalk UL - kalk. Wagnisse<br />

Wagnisse sind effektiv angefallen<strong>de</strong> Aufwendungen, wie Gewährleistungsfälle und<br />

For<strong>de</strong>rungsausfälle. Sie gehen in die GuV, während kalk. Wagnisse in die BE eingehen.<br />

Verdrängter Erfolg = (DBV/ Zeitkapazität) * Mengenkapazität pro Produkt / gesamte<br />

Zeitkapazität<br />

Einbettung in <strong>de</strong>n Kontorahmen<br />

Tatsächliche Zinsen in Höhe von 500 DM<br />

kalkulatorische Zinsen in Höhe von 700 DM<br />

• Kalk. Zinsen an verr. kalk. Zinsen<br />

• kalk. Zinsen an Betriebsergebnis<br />

• verr. kalk. Zinsen an neutrales Ergebnis<br />

• Zinsen an Bank<br />

• neutrales Ergebnis an Zinsen<br />

• Betriebsergebnis an GuV<br />

• neutrales Ergebnis an GuV<br />

Kalk. AfA<br />

• Anschaffungsjahr<br />

• Anschaffungshalbjahr<br />

• Anschaffungskosten <strong>de</strong>r Hauptanlage (Abschreibung)<br />

• Anschaffungskosten <strong>de</strong>r Betriebsstoffe (Verbrauch wird durch Inventurmetho<strong>de</strong> ermittelt,<br />

s. echte und unechte GK)<br />

• Montagekosten<br />

Wirtschaftliche Nutzungsdauer (tatsächliche Nutzungsdauer)<br />

Jährliche Abschreibungsrate (kalk. Abschreibungssatz)<br />

Geringwertige GWG<br />

Zugang = Abgang

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

17<br />

Nicht abzuschreiben<strong>de</strong> Anlagegüter<br />

- Grund und Bo<strong>de</strong>n<br />

- Beteiligungen (Stammkapital)<br />

- Wertpapiere (AK-Wert)<br />

Kalk. Buchwert<br />

linear<br />

arithmetisch <strong>de</strong>gressiv<br />

= Anschaffungskosten – Liquidationserlös<br />

=> gleichmäßige Verteilung<br />

= > Summe <strong>de</strong>r einzelnen Jahr von <strong>de</strong>r Nutzungsdauer ermitteln<br />

(Nenner) und die aufsteigen<strong>de</strong> Jahreszahl als Zähler<br />

d.h. bei einer Nutzungsdauer von 4 Jahre: 4/10; 3/10 etc.<br />

Abschreibungsrate = kalk. Buchwert * Kennziffer (1/10)<br />

Anfangsbuchwert = AK, so daß am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Laufzeit <strong>de</strong>r<br />

Liquidationserlös übrig bleibt<br />

Restwertverfahren => Summe von zwei aufeinan<strong>de</strong>rfolgen<strong>de</strong>n Restbuchwert *0,5 *<br />

i<br />

(für Zinsen)<br />

(0,5, da durchschnittliche Kapitalbindung)<br />

Verfahrensmöglichkeiten, wenn man feststellt, daß sich die Nutzungsdauer verlängert<br />

1) Bestimmung <strong>de</strong>s neuen Abschreibungsbetrags durch Berücksichtigung <strong>de</strong>r neuen<br />

Nutzungsdauer, d.h. kalk. Abschreibungsbetrag = Buchwert / neue Nutzungsdauer<br />

2) Bestimmung <strong>de</strong>s neuen Abschreibungsbetrags, in<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Restbuchwert mit <strong>de</strong>r<br />

verbleiben<strong>de</strong>n Nutzungsdauer dividiert wird<br />

3) Fortlaufen<strong>de</strong> Abschreibung (Verlängerung <strong>de</strong>r Laufzeit wird ignoriert, wodurch <strong>de</strong>r<br />

Buchwert negativ wird)<br />

=> die Numerierung entspricht auch <strong>de</strong>r Rangfolge, welche Metho<strong>de</strong> am sinnvollsten ist<br />

Kalk. Zinsen<br />

Eigen o<strong>de</strong>r fremd<br />

Betriebsnowendiges Kapital/ betriebsnotwendiges Vermögen<br />

./. zinsfreies Abzugskapital<br />

./. zinsloses Darlehen<br />

./. zinslose Vorauszahlung <strong>de</strong>s Kun<strong>de</strong>n<br />

./. Lieferantenkredit<br />

Aktiva<br />

Grundstücke<br />

Gebäu<strong>de</strong><br />

Maschinen<br />

BGA<br />

Fuhrpark<br />

Beteiligungen<br />

Passiva<br />

Eigenkapital = betriebsnotwendiges Kapital<br />

Verb. aus L. u. L aus <strong>de</strong>m AV<br />

Zinsfreie Kun<strong>de</strong>nvorauszahlung<br />

Unfertige und fertige Erzeugnisse<br />

Rohstoffe<br />

Liqui<strong>de</strong> Mittel

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

For<strong>de</strong>rungen<br />

Sonstiges<br />

Ermittlung <strong>de</strong>r Zinsen<br />

1. Ermittlung <strong>de</strong>s betriebsnotwendigen Vermögens<br />

./. Bei bebauten Grundstücken betriebsfrem<strong>de</strong>s Vermögen herausrechnen<br />

+ Stille Reserven auflösen<br />

+ GWG einbuchen, da dies auch Kapital bin<strong>de</strong>t<br />

./. betriebsfrem<strong>de</strong> Anteile<br />

18<br />

2. Ermittlung <strong>de</strong>s betriebsnotwendigen Kapitals<br />

betriebsnotwendiges Vermögen<br />

./. zinslose Verbindlichkeiten (Verb. aus L. u. L, Anzahlungen)<br />

3. Ermittlung <strong>de</strong>r Zinsen<br />

4: Zinseinnahmen aus Beteiligungen abziehen<br />

Durchschnittsmetho<strong>de</strong><br />

Kalk. Zinsen = [(AK - Liquiditationserlös) * 0,5 + Liquiditationserlös) * i * 1/12<br />

Restwertmetho<strong>de</strong><br />

(AK - Liquiditationserlös) * i * 1/12 * 0,5<br />

Kostenstellenrechnung<br />

Hauptkostenstelle Nebenkostenstelle Hilfskostenstelle<br />

Primäre Kosten<br />

Sekundäre Kosten<br />

=> direkt zuordbar => nicht direkt zuordbar<br />

Einzelkosten<br />

Fertigungskosten<br />

Materialkosten<br />

Umgrenzung <strong>de</strong>r KST<br />

Gemeinkosten<br />

Funktionen Verantwortungsbereich Räumlicher Bereich<br />

- Rechnerische Kriterien<br />

z. B. Energie, Strom, Öl<br />

- Verrechnungstechnische<br />

Kriterien

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

19<br />

Allgemeine KST<br />

+ Entwicklungs- u. Versuchs-KST = Forschungs-KST (nicht direkt auf ein Produkt<br />

zuordbar)<br />

+ Fertigungshilfskostenstelle (z.B. Fertigung von Autositzen in <strong>de</strong>r Automobilindustrie wie<br />

VW)<br />

+ Fertigungshauptkostenstelle (<strong>de</strong>r Verantwortliche kann nur die primären Kosten, aber<br />

nicht die innerbetrieblichen Kostensätze beeinflussen)<br />

+ Material-KST (Beschaffung und Verbrauch, Lagerung => Einkauf und Magazin)<br />

= Herstellkosten<br />

Vertriebs- und Verwaltungs-KST (Hauptkostenstelle, die aus Gemeinkosten besteht, wird auf<br />

das Produkt verteilt)<br />

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung<br />

‣Stufenleiterverfahren<br />

KST = primäre Gemeinkosten + Verbrauch an an<strong>de</strong>re KST * Kostensatz) / erstellte<br />

Leistungseinheiten - Eigenverbrauch - bis dahin abgegebene Leistungseinheiten an an<strong>de</strong>re<br />

Hilfs-KST)<br />

‣Anbauverfahren<br />

KST = primäre Gemeinkosten / insgesamt erstellte Leistungseinheiten<br />

‣Gleichungsverfahren<br />

Gesamte Leistung <strong>de</strong>r KST = Primärkosten + sekundären Kosten <br />

Aufgabe<br />

Gesamterlös = 100 Mio.<br />

k v Verkaufskosten = 5 Mio.<br />

Nettoerlös<br />

Fertigungsmaterial = 25 Mio.<br />

Fertigungslohn = 15 Mio.<br />

Sonstige k v<br />

= 5 Mio.<br />

AfA<br />

= 10 Mio.<br />

Gehälter<br />

= 20 Mio.<br />

Steuersatz = 50 %<br />

Lösung:<br />

k v : Fertigungsmaterial, Fertigungslöhne, sonstige k v , aber nicht k v Verkaufskosten<br />

K f : Gehälter, AfA<br />

Gewinn vor Steuern: 20 Mio.<br />

Gewinn nach Steuern: 10 Mio.<br />

DB: 50 Mio.<br />

Cash flow: 20 Mio.

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

20<br />

DM<br />

Gewinnzone<br />

DPU<br />

E<br />

Gewinnzone<br />

DBV<br />

K G<br />

Verlustfeld<br />

K f<br />

K v<br />

Menge<br />

Gesamt<br />

• Betriebsminimum = meist bei <strong>de</strong>r Produktion gleich null<br />

• Verlustfeld = Feld zwischen Nullpunkt und Linie <strong>de</strong>s Deckungsbeitrages<br />

• Gewinnzone = rechts vom Deckungsbeitrag<br />

• DBU = Schnittpunkt von E und K g (auch Gewinnschwelle o<strong>de</strong>r Breakeven-point<br />

genannt)<br />

• Gewinn = an <strong>de</strong>r vertikalen Linie die Spanne zwischen Erlös und<br />

Gesamtkosten<br />

• DBV = an <strong>de</strong>r vertikalen Linie die Spanne zwischen K v und Erlös<br />

• fixe Kosten = an <strong>de</strong>r vertikalen Linie Spanne zwischen variablen Kosten und<br />

Gesamtkosten<br />

• Nutzengrenze = beim Kapazitätsmaximum (beim linearen Verlauf auch das<br />

Betriebs- bzw. Nutzenmaximum) unter <strong>de</strong>r Abszisse beschriften<br />

• Betriebsoptimum = beim Kapazitätsmaximum (auch Nutzenmaximum genannt)<br />

Merke:<br />

• Bei <strong>de</strong>r Bestimmung <strong>de</strong>r variablen und fixen Kosten immer vom Nettoverkaufserlös<br />

ausgehen<br />

• Cash flow = Gewinn nach Steuern + Abschreibungen + Pensionsrückstellungen<br />

Aufgabe <strong>de</strong>r KST: Kostenkontrolle und Darstellung <strong>de</strong>r Unternehmensstruktur

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

21<br />

Aufbau einer Kostenkalkulation<br />

Fertigungsmaterial (unmittelbar, direkt zuordbar)<br />

+ Materialgemeinkosten (mittelbar)<br />

+ Fertigungslöhne (unmittelbar)<br />

+ Fertigungsgemeinkosten (mittelbar)<br />

= Herstellkosten ohne Son<strong>de</strong>reinzelkosten<br />

+ Son<strong>de</strong>reinzelkosten <strong>de</strong>r Fertigung (mittelbar)<br />

= Herstellkosten mit Son<strong>de</strong>reinzelkosten<br />

+ Verwaltungsgemeinkosten (mittelbar)<br />

+ Vertriebskosten (mittelbar)<br />

+ Son<strong>de</strong>reinzelkosten <strong>de</strong>s Vertriebs (unmittelbar)<br />

= Selbstkosten <strong>de</strong>r Fertigung => Kostenträger<br />

+ kalk. Gewinn (UL + Wagnisse)<br />

= Selbstkosten<br />

+ Gewinn => Erfolgsrechnung<br />

= Verkaufspreis<br />

./. Skonto<br />

= Verkaufspreisnetto<br />

HK auf Vollkostenbasis = alle für die betriebliche Leistungserstellung anfallen<strong>de</strong>n fixen und<br />

variablen Kostenbestandteile fließen in die Kalkulationssätze ein<br />

HK auf Teilkostenbasis = nur die variablen Kosten fließen in die Kalkulationssätze ein<br />

Pagatorisch be<strong>de</strong>utet auf Zahlungsvorgängen beruhend. Als pagatorische Kosten fin<strong>de</strong>n in<br />

<strong>de</strong>r Finanzabteilung alle aufwandsgleiche Ausgaben (neutraler Aufwand und Zweckaufwand)<br />

erfaßt und verrechnet. In <strong>de</strong>r Betriebsbuchhaltung arbeitet man mit kalkulatorischen Kosten<br />

(Grund- und Zusatzkosten).<br />

Deckungsbeitragsrechnung<br />

Gewinnbestimmung<br />

Produkt<br />

Produkt Gewinnplanung<br />

Finanzbericht<br />

Preisfindung<br />

Dokumentarfunktion Instrumentalfunktion Entscheidungsfindung<br />

(extern) (intern) Kostenkontrolle<br />

Ziel<br />

Zielformulierung Zielsteuerung Zielerfüllung<br />

- I<strong>de</strong>alziel - Erfolgsengpaß u. - Gewinnrechnung<br />

- Realziel - Wachstumsengpaß - Liquiditätsrechnung<br />

Strategische Planung => Abweichungsanalyse - zukunftssichere Planung<br />

<br />

Gegensteuerung<br />

z.B. hat Merce<strong>de</strong>s extra lange<br />

Lieferzeiten

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

Verantwortlich: Strategisches Management, operatives Management (KST-Verantwortlicher)<br />

Rechnen mit Deckungsbeiträgen<br />

Rangfolge durch <strong>de</strong>n Stück<strong>de</strong>ckungsbeitrag pro Bezugsgröße <strong>de</strong>s Engpasses (min, kg etc.)<br />

ermitteln<br />

22<br />

Preisuntergrenze<br />

= Grenzselbstkosten <strong>de</strong>s Zusatzproduktes + Opportunitätskosten<br />

= k vZ + Engpaßbelastung Z in Min/Stk * db/min verzichtetes Produkt<br />

Ist es sinnvoll bei zusätzlichen Fixkosten einen Auftrag annehmen?<br />

zusätzliche Fixkosten / db ergibt die Menge, die zusätzlich mehr verlauft wer<strong>de</strong>n muß,<br />

damit es sich lohnt<br />

Ist es sinnvoll, bei gestiegenen Grenzkosten zu verkaufen?<br />

ja, wenn <strong>de</strong>r neue db positiv ist<br />

Vollkostenrechnung<br />

Teilkostenrechnung<br />

Zuschlagsbasen Bezugsgrößen DBR auf Einzelkostenbasis<br />

- Einzelkosten - Grenzkosten - Leistungs-/ Bereit-<br />

- Gemeinkosten - fixe Kosten schaftskosten<br />

Verzicht auf die Kostenauflösung Kostenauflösung nach Anstelle <strong>de</strong>r Kosten-<br />

Überwälzungsprinzip Verursacherprinzip auflösung Kostenzurechnung<br />

nach I<strong>de</strong>ntitäts-<br />

Prinzip<br />

Gesamtkostenverfahren Umsatzkostenverfahren Umsatzkostenverfahren<br />

Erlöse<br />

Erlöse<br />

./. Gesamtkosten (EK + GK) ./. Grenzkosten Erlöse<br />

= Betriebserfolg (Grenz-EK + Grenz-GK) ./. Leistungskosten<br />

+ / - Bestandsverän<strong>de</strong>rung = Deckungsbeitrag (DBV) (direkt zurechenbare EK)<br />

= Gewinn / Verlust ./. Fixkosten ./. unechte GK<br />

= Betriebserfolg = DBV O<br />

+ / - Bestandsverän<strong>de</strong>rung ./. direkt zurechenbare<br />

= Gewinn / Verlust Bereitschaftskosten<br />

= DBV II<br />

./. Bereitschaftskosten<br />

= DBV III<br />

Proportionale Kosten <strong>de</strong>s Verlaufs<br />

Brutto-<br />

Fertigungsmaterial K v erlös<br />

Fertigungslöhne Netto- DB DBV<br />

Sonstige variablen Kosten<br />

Erlös<br />

Fixkosten<br />

Gewinn

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

23<br />

Vollkostenrechnung: E = K G bzw. p * x = K f + k v * x<br />

Kritische Menge: x db = K f / db<br />

Kritischer Preis:<br />

p krit = K f / x + k v<br />

Kritische variablen Kosten: k v krit = p - K f / x<br />

Kritische Fixkosten: k f krit = db * x<br />

Kritische Sicherheitsspanne (x plan – x db ) / x plan * 100<br />

Deckungsumsatz: DPU = U krit = K f / DG<br />

Deckungsgrad:<br />

G = db / p<br />

Kapazitätskoeffizienten KK = DBV / K f<br />

Sicherheitskoeffizienten (U Plan – DPU) / U Plan * 100<br />

Beschäftigungsgrad BG = DPU / U Plan<br />

Sonstiges<br />

Blatt 12.01.99/1<br />

e Verkaufspreis 3,00 DM<br />

- K v Produktionskosten 65' DM 1,30 DM (x p = 50)<br />

Verwaltungs- u. Vertriebskosten 15' DM 0,25 DM (x v = 60)<br />

= db Deckungsbeitrag 1,45 DM<br />

- K f Normalbeschäftigung 84' / 70' 1,20 DM (x n = 70)<br />

= g Gewinn 0,25 DM<br />

Effektive Produktion = 10.000 * 0,5 + 18.000 * 2/3 + 43.000 = 50.000 Stk<br />

FE = UE * Kostenwert<br />

Vertriebssteuerung<br />

Typ A Typ B Typ C Typ D<br />

Geplante Menge 22.000 Stk 25.000 Stk 75.000 Stk 40.000 Stk<br />

Verkaufspreis 5, 455 DM/ Stk 5,60 DM 1,20 DM 1,25 DM<br />

Variable Kosten 4,555 DM/ Stk 2,40 DM 0,40 DM 0,25 DM<br />

fixe Kosten<br />

160.000 DM<br />

Typ db DBV U DG Rangfolge<br />

A 0,90 20.000 120.000 16,7 % 4<br />

B 3,20 80.000 140.000 57,1 % 3<br />

C 0,80 60.000 90.000 66,7 % 2<br />

D 1,00 40.000 50.000 80 % 1<br />

Summe 200.000 400.000<br />

Gewinn = 200.000 - 160.000 = 40.000 DM<br />

r U = 40.000 / 400.000 = 10 %

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

24<br />

50<br />

0<br />

-50<br />

-100<br />

0 50 140 280 400<br />

DB<br />

DBU<br />

-150<br />

-200<br />

Berechnung<br />

Fixkosten Umsatz<br />

- 160.000 DM<br />

DBV von D 40.000 DM 50.000 DM<br />

- 120.000 DM<br />

DBV von C 60.000 DM 90.000 DM<br />

- 60.000 DM 140.000 DM<br />

DBV von B 80.000 DM 140.000 DM<br />

20.000 DM 280.000 DM<br />

DBV von A 20.000 DM 120.000 DM<br />

40.000 DM 400.000 DM<br />

Umsatzkostenverfahren auf Grenzkosten<br />

Bruttoerlös<br />

./. Erlösschmälerungen<br />

Nettoerlös (= Umsatzerlöse)<br />

./. variable Kosten (Materialkosten + MGK; Fertigungslöhne + FGK; Hilfslöhne;<br />

vertriebsabhängige Kosten)<br />

= Deckungsbeitrag<br />

./. fixe Kosten (Gehälter, Instandhaltung, kalk. Kosten, Verwaltungskosten)<br />

./. Bestandsverän<strong>de</strong>rungen<br />

= Betriebsergebnis (operativer Erfolg)<br />

± neutrales Ergebnis<br />

= Gewinn vor Steuern<br />

Normalkostenrechnung<br />

Ist-Herstellkosten<br />

Ist-Selbstkosten<br />

Ist-Selbstkosten pro Stk.<br />

= K v * (Ist-BG / Normal-BG)<br />

= K v * (Ist-BG / Normal-BG) + K f<br />

= Ist-HK / [(Ist-BG / Normal-BG) * Produktionsmenge]<br />

+ K f / Normalbeschäftigungsmenge

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

25<br />

Rechnungswesen<br />

• Buchhaltung (FiBu) - gesetzliche Verpflichtung<br />

• Kalkulation – Kostenträgerrechnung<br />

• Erfassung und Bewertung aller Geschäftsvorfälle<br />

• Bilanz, GuV<br />

• Sicherung <strong>de</strong>r Liquidität<br />

• Son<strong>de</strong>rbilanzen bei Fusionen<br />

<strong>Kostenrechnung</strong><br />

→ Ermittlung, in welcher Abteilung/ Produkt man Gewinn macht<br />

Kostenartenrechnung<br />

→ Abgrenzung (zwischen betriebstypisch und –frem<strong>de</strong>n Kosten)<br />

Erfassung (reine betriebswirtschaftliche Bewertungen wie Abschreibungen)<br />

Systematisierung (Einzelkosten und Gemeinkosten)<br />

Kostenstellenrechnung<br />

→ Kosten wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Abteilungen zugeordnet, Verrechnungspreise für Leistungen<br />

untereinan<strong>de</strong>r (innerbetrieblicher Leistungsverrechnung, Kalk. Sätze)<br />

Kostenträgerrechnung (= Kalkulation)<br />

→ wie viel kostet ein Stück und wie viel 1.000 Stk.<br />

Aufgaben <strong>de</strong>s Controllings<br />

• Servicefunktion<br />

• Informationsversorgung <strong>de</strong>s Managements<br />

• Aufbau von Systemen<br />

• Mo<strong>de</strong>ration im Planungsprozess<br />

• betriebswirtschaftliche Kompetenz<br />

• interner Berater<br />

Rechnungsziele <strong>de</strong>r <strong>Kostenrechnung</strong><br />

• Ermittlungsfunktion (Abbildung <strong>de</strong>s Betriebsprozesses, dient als Informationsbasis für<br />

die Disposition-, Planungs- und Kontrollaufgaben<br />

• Lenkungsfunktion (d.h. für die Steuerung <strong>de</strong>s Betriebsprozesses relevanten Daten sind<br />

zur Verfügung zu stellen, Prüfung einer Produktreinigung bzw. verstärkte<br />

Wettbewerbsmaßnahmen eines Produktes)<br />

• Kontrollfunktion (d.h. Kontrolle <strong>de</strong>s Betriebsprozesses. Im Vor<strong>de</strong>rgrund stehen<br />

Kostenvergleiche (Perio<strong>de</strong>n-, Zeitvergleich, Plan-Soll-Ist-Vergleich,<br />

zwischenbetriebliche Vergleiche))<br />

Produktionsfaktoren = alle Sachgüter und Leistungen für Erstellung und Vermarktung für<br />

betriebliche Leistungen<br />

Unternehmung = juristische Einheit

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

Betrieb<br />

= Ort <strong>de</strong>r Leistungserstellung (Gutenberg sieht dies genau an<strong>de</strong>rs<br />

rum)<br />

26<br />

• systemindifferente<br />

- Kombination von Produktionsfaktoren<br />

- Wirtschaftlichkeitsprinzip<br />

- finanzielles Gleichgewicht<br />

• systembezogene Tatbestän<strong>de</strong><br />

- Autonomieprinzip – Organprinzip<br />

- Privateigentum – Gemeineigentum<br />

- Marktwirtschaft – Planwirtschaft<br />

Determinanten <strong>de</strong>s Betriebstyps<br />

Wirtschaftlichkeit<br />

W = Zielgröße/ Mitteleinsatz => Max-/ Min-Prinzip<br />

1) technische Wirtschaftlichkeit<br />

= Produktivität = Ausbringung an Produkteinheiten / Einsatzmenge eines<br />

Produktionsfaktors<br />

= 6000 Stk / 3000 kg = 25 Stk/ kg<br />

= 20 t / 8 h = 2,5 t/h<br />

2) wertmäßige W.<br />

W = Ertrag/ Aufwand<br />

3) Kostenwirtschaftlichkeit<br />

W = Istkosten / Sollkosten<br />

4) Rentabilität = Gewinn/ eingesetztes Kapital<br />

5) Eigenkapitalrentabilität = Gewinn / EK<br />

6) Umsatzrentabilität = Gewinn / Umsatz<br />

7) Gesamtrentabilität = (Gewinn + Fremdkapitalzinsen) / eingesetztes Gesamtkapital<br />

8) R.O.I. - Return on Investment (Gesamtkapitalrendite)<br />

r = G/K = G/K * U/K<br />

r = Eigenkapitalrentabilität = Umsatzrentabilität * Kapitalumschlag<br />

keine Ausgabe, aber eine Auszahlung:<br />

Auszahlung, aber kein Aufwand:<br />

Ausgabe, aber kein Aufwand:<br />

Kosten, aber kein Aufwand:<br />

Einzahlung, aber keine Einnahme:<br />

Einnahme, aber keine Einzahlung:<br />

Einnahme, aber nicht Ertrag:<br />

Lohnvorschuß<br />

Zieleinkauf<br />

Materialkauf, was nicht in die Fertigung ging<br />

Kalk. Kosten<br />

erhaltene Anzahlung<br />

Verkauf auf Ziel<br />

Verkauf von Lagerware (Leistung nicht in dieser<br />

Perio<strong>de</strong>)

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

Ertrag, aber nicht Einnahme:<br />

Betriebsertrag, aber nicht Ertrag:<br />

Produktion auf Lager<br />

Erträge wer<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rs bewertet als in <strong>de</strong>r KR<br />

27<br />

Bsp.<br />

Januar Bestellung => kein finanzbuchhalterischer Vorgang<br />

März Lieferung => Ausgabe<br />

April Produktion => Aufwand und Kosten, Ertrag<br />

Juni Zahlung => Auszahlung<br />

Merke:<br />

• Nachzahlung von Steuern nicht zur Perio<strong>de</strong> gehörig<br />

• Nie<strong>de</strong>rstwertprinzip beachten<br />

• LVA => Fertigerzeugnisse<br />

Kalk. Kosten<br />

Berechnung <strong>de</strong>r kalk. Zinsen<br />

1) Ausklammerung nicht betriebsnotwendiger Vermögensteile<br />

2) Ansatz <strong>de</strong>s Umlaufvermögens mit durchschnittlich in einer Perio<strong>de</strong> gebun<strong>de</strong>nen Werten<br />

3) Nicht abnutzbares Anlagevermögen wird mit Wie<strong>de</strong>rbeschaffungspreisen bewertet<br />

4) Berechnungsmetho<strong>de</strong>n für das abnutzbare Anlagevermögen (Durchschnittsverzinsung/<br />

Restwertverzinsung)<br />

Kostenstellenrechnung<br />

Aufgaben <strong>de</strong>r KSt-Rechnung<br />

• Kontrolle <strong>de</strong>r Wirtschaftlichkeit (Kostenkontrolle <strong>de</strong>r Gemeinkosten)<br />

• Bildung von Kalkulationssätzen zur Kalkulation<br />

• Bereitstellung relevanter Kosten für Entscheidungsrechnungen<br />

Bildung von Kostenstellen<br />

• selbständiger Verantwortungsbereich (nur einen Leiter)<br />

• genaue Maßgrößen <strong>de</strong>r Kostenverursachung (Bezugsgrößen)<br />

• Kontierung <strong>de</strong>r Ist-Belege (genaue Zuordnung notwendig => notwendige<br />

Differenzierung)<br />

Beispiele:<br />

Material-, Fertigungs-, Vertriebs-, Verwaltungsstellen und allgemeine Kostenstellen<br />

Nach Art <strong>de</strong>r Abrechnung<br />

• Hauptkostenstellen: ihre Kosten wer<strong>de</strong>n direkt auf die KTR verrechnet<br />

• Hilfskostenstellen: KST, <strong>de</strong>ren Kosten nicht direkt auf KTR, son<strong>de</strong>rn auf an<strong>de</strong>re Hilfso<strong>de</strong>r<br />

Haupt-KST zurechnet wer<strong>de</strong>n ⇒ interne Verrechnungspreise, z.B. für<br />

Gebäu<strong>de</strong>reinigung, Feuerwehr, Kantine<br />

Aufgaben <strong>de</strong>s BAB<br />

BAB = organisatorisches Hilfsmittel für KST, KTR und KA<br />

1. Verteilung <strong>de</strong>r primären Kostenarten auf die Kostenstelle nach <strong>de</strong>m Verursacherprinzip

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

2. innerbetriebliche Leistungsrechnung<br />

3. Bildung von Kalkulationssätzen<br />

4. Kostenkontrollen<br />

28<br />

Personalnebenkosten<br />

• gesetzliche (SV)<br />

• tarifliche (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld)<br />

• freiwillige (Mittagessen, Fahrgeld, Betriebsrente für ltd. Angestellte)<br />

Personalkosten = Löhne/ Gehälter ( 1 + PNK/100)<br />

Verfahren <strong>de</strong>r innerbetrieblicher Leistungsverrechnung<br />

• mit Ist-Preisen<br />

− Gleichungsverfahren<br />

− Stufenleiterverfahren<br />

− Anbauverfahren<br />

• mit Verrechnungspreisen<br />

auf Vollkostenbasis o<strong>de</strong>r Grenzkostenbasis<br />

Zweck:<br />

Problematik:<br />

Ziel:<br />

Verteilung <strong>de</strong>r Kosten <strong>de</strong>r Hilfs-KST auf die Haupt-KST, sowie die<br />

Leistungsverrechnung untereinan<strong>de</strong>r durchführen<br />

Inter<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nzenproblem <strong>de</strong>r IBL, d.h. Eigenverbrauch <strong>de</strong>r KST und<br />

Leistungsaustausch <strong>de</strong>r Hilfs-KST untereinan<strong>de</strong>r<br />

Ermittlung von Verrechnungspreisen für je<strong>de</strong> Leistungseinheit einer Hilfs-<br />

KST<br />

Gleichstellungsverfahren<br />

insgesamt Kostensatz = primäre Kosten <strong>de</strong>r Hilfs-KST<br />

erstellte LE * für eine LE = + sekundäre Kosten <strong>de</strong>r Hilfs-KST<br />

<strong>de</strong>r Hilfs-KST dieser Hilfs-KST (die von an<strong>de</strong>ren KST empfangenen<br />

Leistungen bewertet mit <strong>de</strong>ren Kostenansatz)<br />

z.B.<br />

KST 1:<br />

500 q1 = 2800 DM + 50q2 +5 q3<br />

300 q2 = 1500 DM + 20q1 + 5q3<br />

100 q3 = 2400 DM + 40q1 + 200q2<br />

Stufenleiterverfahren<br />

Es wird eine Hilfs-KST mit wenig Leistungsempfang herausgesucht. Diese wird zunächst auf<br />

die an<strong>de</strong>ren Stellen verrechnet. Danach wird die zweite abgerechnet etc.<br />

Schritte<br />

KST 1<br />

KST 2<br />

= Primäre GK <strong>de</strong>r KST 1/ (erstellte Leistungseinheiten - Eigenverbrauch)<br />

= (primäre GK <strong>de</strong>r KST 2 + bewertete Leistungen <strong>de</strong>r vorherigen KST)<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------<br />

(erstellte Leistungseinheiten <strong>de</strong>r KST 2 - Leistungen an die schon

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

abgerechneten KST inkl. Eigenverbrauch)<br />

29<br />

z.B.<br />

Hilfs-KST1 = 2.800 DM / 500 m² = 5,60 DM/ m²<br />

Hilfs-KST2 = [1.500 DM + (20*5,6 DM)] / [200 t- 50 t] = 10,75 DM/ t<br />

Hilfs-KST3 = [1.400 DM + (40 * 5,6 DM) + (100 * 10,75 DM)] / [100 - 5- 5] = 41,10 DM<br />

Kritik:<br />

• Keine genauen Ergebnisse, da Inter<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nzen <strong>de</strong>s Leistungsaustausches vernachlässigt<br />

wird<br />

• Anordnungsproblem<br />

• Wenig Aufwand, wird in <strong>de</strong>r Praxis angewen<strong>de</strong>t, wenn kaum Fehler durch geringen<br />

Leistungsaustausch vorkommen)<br />

Anbauverfahren<br />

Völlige Vernachlässigung <strong>de</strong>s Leistungsaustausches zwischen <strong>de</strong>n Hilfsstellen.<br />

KST = primäre Kosten <strong>de</strong>r KST / an Haupt-KST abgegebene Leistungen<br />

Kritik:<br />

• Sehr grobes Verfahren, <strong>de</strong>swegen nur dann vertretbar, wenn <strong>de</strong>r Leistungsaustausch unter<br />

<strong>de</strong>n Hilfs-KST kaum ins Gewicht fällt<br />

Festpreisverfahren<br />

Metho<strong>de</strong>n:<br />

• Als Normpreis (als Durchschnittssatz <strong>de</strong>r vergangenen Metho<strong>de</strong>n abzuleiten)<br />

• Als Plankostensatz (aus <strong>de</strong>r Kostenplanung abgeleitet)<br />

Auf Vollkostenbasis: umfasst auch die fixen Kosten<br />

Auf Grenzkostenbasis: nur die variablen Kosten. Die fixen Kosten wer<strong>de</strong>n dann direkt ins<br />

Betriebsergebnis gebucht<br />

z.B.<br />

KST 1 2 3<br />

Su primäre Kosten 2.800 DM 1.500 DM 2.400 DM<br />

Grundstücke 112 DM 224 DM<br />

Dampferzeugung<br />

1.075 DM<br />

Reparaturwerkstatt<br />

SU sekundäre Kosten 0 DM 112 DM 1.299 DM<br />

SU Gesamtkosten 2.800 DM 1.612 DM 3.699 DM<br />

Kostenansatz 5,60 DM 10,75 DM 41,10 DM<br />

Plan Kostenansatz 6,50 DM 9,00 DM 36,00 DM

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

Merke:<br />

• Mehr verrechnet als angefallen => Über<strong>de</strong>ckung (-)<br />

30<br />

Bildung von Kalkulationssätzen<br />

Kalkulationssatz <strong>de</strong>r KST = Gesamtkosten / Bezugsgröße<br />

Gesamtkosten: (Ist-, Normal, Plan- / Voll-, Teil-, Grenzkosten)<br />

Bezugsgrößen : Wertgrößen (DM/DM = %) o<strong>de</strong>r Mengengrößen (DM/Mengeneinheit)<br />

Kostenkontrolle<br />

Normal-KR: Gegenüberstellung von Ist-Kosten und verrechneten Normalkosten<br />

Plan-KR: Gegenüberstellung von Ist-Kosten und Sollkosten bzw. Plankosten<br />

Die entstehen<strong>de</strong>n Differenzen sind Über- bzw. Unter<strong>de</strong>ckungen, welche die Schwankungen<br />

<strong>de</strong>r Kosten um einen verrechneten Durchschnittswert ausweisen.<br />

Für die Kostenkontrolle ist auf <strong>de</strong>n einzelnen KST eine Aufglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Gesamtabweichung<br />

in Preis-, Beschäftigungs- und Verbrauchsabweichungen erfor<strong>de</strong>rlich. Allerdings müssen vor<br />

<strong>de</strong>r Kostenkontrolle die Kosten in fixe und variable Bestandteile aufgelöst wer<strong>de</strong>n.<br />

Verfahren <strong>de</strong>r Kostenauflösung<br />

‣Buchtechnische Analyse<br />

Der Fixkostenanteil wird dadurch bestimmt, in<strong>de</strong>m man überprüft, welcher Anteil <strong>de</strong>r<br />

Kostenart in <strong>de</strong>r KST bei Rückgang <strong>de</strong>r Beschäftigung gegen null anfällt.<br />

Mischkostenarten<br />

Abschreibungen wer<strong>de</strong>n in Gebrauchsverschleiß (K v ) und Zeitverschleiß (K f ) bestimmt.<br />

Abschreibungsrate = AK / Zeitverschleiß + (AK / Gebrauchsverschleiß - AK/<br />

Zeitverschleiß)<br />

Weitere Mischkostenarten sind Energiekosten, Reparaturen und Betriebsstoffe.<br />

‣Hoch-Tiefpunkt-Verfahren<br />

Die variablen Kosten erhält man durch das Hoch-Tiefpunkt-Verfahren:<br />

K v = (KG2 - KG1) / (x2 - x1).<br />

‣Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Reihenhälften<br />

Vorgehensweise wie beim Hoch-Tiefpunkt-Verfahren. Aber vorher Durchschnittsbildung<br />

aus <strong>de</strong>n Werten eines gesamten Jahres durch die Bildung von zwei Reihenhälften, d.h. <strong>de</strong>n<br />

Durchschnitt <strong>de</strong>r sechs Monaten mit <strong>de</strong>n höchsten Kosten und <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>n niedrigsten<br />

Kosten bil<strong>de</strong>n.<br />

‣Streupunktdiagramme<br />

‣Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r kleinsten Quadrate

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

31<br />

Ermittlung <strong>de</strong>r Herstellkosten <strong>de</strong>s Umsatzes<br />

Herstellkosten <strong>de</strong>r Fertigung<br />

./. Son<strong>de</strong>reinzelkosten <strong>de</strong>r Fertigung<br />

./. aktivierte Eigenleistung<br />

./. Bestandszugang <strong>de</strong>r unfertigen Erzeugnisse<br />

+ Bestandsabgang <strong>de</strong>r UE<br />

= Herstellkosten <strong>de</strong>r Fertigerzeugnisse<br />

./. Bestandszugang <strong>de</strong>r Fertigerzeugnisse<br />

+ Bestandsabgang <strong>de</strong>r FE<br />

= Herstellkosten <strong>de</strong>s Umsatzes<br />

Kostenträgerrechnung<br />

Aufgaben <strong>de</strong>r Kostenträgerrechnung<br />

• Bewertung <strong>de</strong>r Bestän<strong>de</strong><br />

• Ermittlung relevanter Daten für Entscheidungen<br />

• Ermittlung <strong>de</strong>r Ausgangsdaten für die Planungsrechnung<br />

• Preisbildung<br />

Merke:<br />

• KSR: Herstellkosten Bil: Herstellungskosten<br />

• Son<strong>de</strong>reinzelkosten kann man nicht einem einzigen Stück, aber einem einzigen Auftrag<br />

zuordnen.<br />

• Verkaufspackung = Materialkosten in <strong>de</strong>r KR, aber nicht im Sinne <strong>de</strong>s HR<br />

• Umsatzprovision wird auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s Barverkaufspreises ermittelt<br />

• bei Massenprodukten: genaue Rechnung mit Kommastellen<br />

bei Auftragsprodukten: run<strong>de</strong>n möglich<br />

• Trotz Kalkulation <strong>de</strong>s Preises habe ich nicht <strong>de</strong>n Verkaufspreis ermittelt, weil diesen<br />

meistens <strong>de</strong>r Markt bestimmt.<br />

Verkaufspreiskalkulation<br />

Selbstkosten<br />

+ kalkulatorischer Gewinn<br />

= Basisverkaufspreis<br />

+ Umsatzprovision<br />

= Barverkaufspreis<br />

+ Kun<strong>de</strong>nskonti<br />

= Zielverkaufspreis<br />

+ Kun<strong>de</strong>nrabatte<br />

= Netto-Angebotspreis

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

32<br />

Preistreppe bei öffentlichen Aufträgen<br />

• Marktpreise (PC-Computer)<br />

• Selbstkostenpreise, verbindlich auf Basis einer Vorkalkulation. Sie sind vorrangig zu<br />

vereinbaren (z.B. Ein Festpreis für olivfarbene Pullover für die Bun<strong>de</strong>swehr wird<br />

vereinbart); Gefahr: Mehrkosten<br />

• Selbstkostenrichtpreise, die auf einer Vorkalkulation basieren. Vor Beendigung <strong>de</strong>s<br />

Auftrages sind sie in einer neuen Verhandlung in einen Fest- o<strong>de</strong>r Erstattungspreis zu<br />

überführen (z.B. Jäger 90 - bei teuren Projekten, die meist eine lange Entwicklungszeit<br />

haben, wer<strong>de</strong>n immer nur Projektstufen freigegeben)<br />

• Selbstkostenerstattungspreise wer<strong>de</strong>n aufgrund einer Nachkalkulation erstattet.<br />

Selbstkosten + Gewinn erhält man. Diese Metho<strong>de</strong> wird nur angewen<strong>de</strong>t, wenn es nicht<br />

an<strong>de</strong>rs möglich (Geräte für <strong>de</strong>n Weltraum)<br />

Bei <strong>de</strong>r Kalkulation <strong>de</strong>r Selbstkosten nach LSP han<strong>de</strong>lt es sich um eine Vollkostenkalkulation<br />

(k f + k v ) Mengen- und Wertansätze (Abschreibungen, Zinsen und kalk. Kosten) sind in <strong>de</strong>n<br />

Richtlinien <strong>de</strong>r LSP festgelegt. Die LSP geht weiterhin meistens von Istkosten aus. Bei<br />

Anwendung einer Normal- o<strong>de</strong>r Plankostenrechnung können Unter<strong>de</strong>ckungen o<strong>de</strong>r<br />

Abweichungen berücksichtigt, wenn diese nachgewiesen wer<strong>de</strong>n kann.<br />

Preisuntergrenzen als Hilfsmittel für die Festlegung von Marktpreisen<br />

Einflussfaktoren bei <strong>de</strong>r Preisbildung<br />

• Selbstkosten<br />

• Wettbewerb<br />

• Nachfrageelastizität<br />

• Transparenz <strong>de</strong>r Märkte<br />

Arten <strong>de</strong>r Preisuntergrenze<br />

• erfolgsbezogene kurzfristige Preisuntergrenze (= Deckung <strong>de</strong>s DBV)<br />

• erfolgsbezogene langfristige Preisuntergrenze (= Deckung <strong>de</strong>r Vollkosten)<br />

• liquiditätsbezogene (kfr, lfr) Preisuntergrenze (= liquitätswirksame Kosten)<br />

Die absolut kurzfristige Preisuntergrenze beinhaltet die Grenzselbstkosten, sofern frei<br />

Kapazitäten vorhan<strong>de</strong>n sind.<br />

Beispiel von S. 44<br />

K f = 13.000 DM/ Monat<br />

k v = 3,50 DM<br />

Kapazität = 43.000 min<br />

Produktart Menge Preis Masch. Beanspruchung<br />

A 5.000 Stk 15,00 DM/ Stk 3 min/ Stk<br />

B 7.000 Stk 16,00 DM/ Stk 4 min/ Stk<br />

a) Zusatzauftrag (C) = 2.000 Stk zu 25 DM/ Stk bei 6 min Maschinenbeanspruchung<br />

DBV A = 15 - 3,50 *3 = 4,50 DM

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

DBV B = 16 - 3,50 * 4 = 2,00 DM<br />

DBV C = 25 - 3,50 * 6 = 4,00 DM<br />

=> bei Annahme <strong>de</strong>s Zusatzauftrages muss ich von <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren weniger produzieren,<br />

wodurch ich keinen wirtschaftlichen Nachteil haben darf.<br />

33<br />

relativer DBV => DM/ Min<br />

Produkt A = 4,50 DM / 3 = 1,50 DM / min<br />

Produkt B = 2,00 DM / 4 = 0,50 DM / min<br />

Produkt C = 4,00 DM / 6 = 0,66 DM / min<br />

=> folglich verzichte ich auf eine Teilproduktion von B. Ich benötige für C 12.000 min,<br />

folglich habe ich noch eine freie Kapazität von 16.000 min (4 * 7000 - 6 * 2000). Das<br />

be<strong>de</strong>utet, dass ich vom Produkt B noch 4.000 Stk herstellen kann.<br />

Der Zusatzauftrag muss also eine Preisuntergrenze haben<br />

k v = 6 min * 3,50 DM = 21,00 DM<br />

+ Opportunitätskosten: 6.000 DM : 2000 Stk = 3,00 DM<br />

=> Preisuntergrenze = 24,00 DM, folglich nehmen wir <strong>de</strong>n Auftrag bei 25,00 DM<br />

Verkaufspreis an.<br />

Opportunitätskosten = DBV B * verzichtete Menge<br />

bei freien Kapazitäten ist je<strong>de</strong>r Auftrag interessant, <strong>de</strong>r einen positiven DB bringt.<br />

bei ausgelasteten Kapazitäten bestimmt <strong>de</strong>r relativer DB meine Entscheidung (die<br />

Opportunitätskosten müssen ge<strong>de</strong>ckt wer<strong>de</strong>n)<br />

Kalkulation und Bestandsbewertung<br />

interne Bewertung: frei von Vorschriften<br />

externe Bewertung: HK<br />

Pflichtbestandteile<br />

Materialeinzelkosten<br />

+ Fertigeinzelkosten<br />

+ Son<strong>de</strong>reinzelkosten <strong>de</strong>r Fertigung<br />

------------------------------------------<br />

= Wertuntergrenze <strong>de</strong>r HK<br />

Kannbestandteile:<br />

+ Materialgemeinkosten<br />

+ Fertigungsgemeinkosten<br />

+ Abschreibungen<br />

+ Allg. Verwaltungskosten<br />

+ Aufw. für soziale Einrichtungen (freiwillige u. soziale Leistungen) und Altersversorgung<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

= Wertobergrenze <strong>de</strong>r HK

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

34<br />

Kalkulationsverfahren<br />

Rechentechnik zur Bestimmung <strong>de</strong>r HK o<strong>de</strong>r SK<br />

1) Divisionskalkulation<br />

• einfache Divisionskalkulation<br />

• mehrstufige Divisionskalkulation<br />

• mehrfache Divisionskalkulation<br />

• Äquivalenzziffernrechnung<br />

2) Zuschlagskalkulation<br />

Massenfertigung:<br />

Sortenfertigung:<br />

Serienfertigung:<br />

Einzelfertigung:<br />

Divisionskalkulation<br />

Divisions-, Äquivalenzziffern-, Zuschlags- und Bezugsgrößenkalkulation<br />

Äquivalenzziffern-, Zuschlags- und Bezugsgrößenkalkulation<br />

Zuschlags- und Bezugsgrößenkalkulation<br />

Einfache Divisionskalkulation<br />

Selbstkosten = gesamte Kosten einer Perio<strong>de</strong> / Ausbringungsmenge <strong>de</strong>r Perio<strong>de</strong><br />

Voraussetzung:<br />

• keine Bestandsverän<strong>de</strong>rung<br />

• Ein-Produktunternehmen<br />

Das Unternehmen Y ist ein Ein-Produktunternehmen, welches ausschließlich <strong>de</strong>n Artikel A<br />

herstellt. Es sind für 12.000 Stk dieses Artikels angefallen:<br />

MK<br />

150.000 DM<br />

FL<br />

225.000 DM<br />

Hilfsmaterial<br />

40.000 DM<br />

div. kalk. Kosten<br />

25.000 DM<br />

Verwaltungskosten 140.000 DM<br />

Vertriebskosten<br />

110.000 DM<br />

Die Herstellmenge entspricht <strong>de</strong>r Absatzmenge. Wie hoch wäre <strong>de</strong>r Angebotspreis für <strong>de</strong>n<br />

Artikel bei einem Gewinnaufschlag von 20 %?<br />

SK = 690.000 DM / 12.000 Stk = 57,50 DM<br />

SK<br />

57,50 DM<br />

+ 20 % Gewinn 11,50 DM<br />

--------------------------------------------------<br />

Angebotspreis<br />

69,00 DM<br />

Einfache, mehrstufige Divisionskalkulation<br />

Absatzmenge ≠ Produktionsmenge<br />

HK / Produktionsmenge und VVGK / Absatzmenge

31.07.01 <strong>Kostenrechnung</strong><br />

WS 98/99<br />

von <strong>Volker</strong> Imhoff<br />

35<br />

Das Unternehmen Z ist ein Ein-Produktunternehmen, welches <strong>de</strong>n Artikel B herstellt.<br />

Folgen<strong>de</strong> Kosten sind angefallen:<br />

Rohmaterial<br />

50.000 DM<br />

Fertigungskosten 1 75.000 DM<br />

Fertigungskosten 2 40.000 DM<br />

Stromkosten für Fertigung 30.000 DM<br />

Verwaltungskosten 45.000 DM<br />

Vertriebskosten<br />

70.000 DM<br />

In <strong>de</strong>r Perio<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n 15.000 Stk produziert, aber nur 11.500 Stk abgesetzt. Es besteht ein<br />