Lesen - Golf Dornseif

Lesen - Golf Dornseif

Lesen - Golf Dornseif

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Kolonialmünzen mit Gegenprägung im Südseehandel<br />

von <strong>Golf</strong> <strong>Dornseif</strong><br />

Im Jahr 1913 kommentierte ein führender deutscher Numismatiker in seiner Fachpresse<br />

unter anderem: „Das Sammeln der deutschen Kolonialmünzen scheint bis jetzt nicht weit<br />

verbreitet zu sein, einmal wohl, weil die Zahl dieser Prägungen mit 23 verschiedenen<br />

Sorten nur gering ist, dann aber auch, weil die numismatische Literatur sich kaum mit<br />

ihnen befasst“.<br />

Er fährt fort: „Die Zahl der deutschen Kolonialprägungen liegt zur Zeit bei 77 unter<br />

Berücksichtigung aller Münzstätten und einzelnen Jahrgänge. Als Münzstätten für die<br />

Kolonialprägungen kommen bis jetzt (1913) nur Berlin (A) und Hamburg (J) in Betracht.<br />

Im einzelnen: Deutsch-Ostafrika 66, Deutsch-Neuguinea neun, Kiautschou-Tsingtau<br />

lediglich zwei Prägungen.“<br />

„Für Deutsch-Südwestafrika, Kamerun, Togo, Samoa, die Palau Inseln, Karolinen,<br />

Marianen und Marschall Inseln sind keine Kolonialmünzen hergestellt worden, denn dort<br />

gilt das Reichsgeld.“<br />

Nicht zu vergessen: die eigenartigen sogenannten Gegenprägungen auf spanischen<br />

Silbermünzen, nachdem das Deutsche Reich in der Südsee die Palau Inseln, Karolinen,<br />

Teile der Salomonen, Neuguineas usw. im Jahr 1899 der spanischen Krone abgekauft<br />

hatte.<br />

Diese Gegenprägungen heben gegenwärtig einen Sammlerwert zwischen 500 und 1.000<br />

Euro, doch zirkulieren auch zahlreiche Fälschungen raffinierter Beschaffenheit.<br />

Die abenteuerliche Geschichte der deutschen Kolonialmünzen im pazifischen Verbreitungsgebiet<br />

begann 1899, als Spanien von den USA in Kolonialkriegen vernichtend geschlagen und finanziell<br />

schwer geschädigt wurde: Unter diesen Umständen folgte ein Ausverkauf lästig gewordener Übersee-<br />

Besitzungen und zwar meistbietend. Das deutsche Kaiserreich übermittelte ein verlockendes<br />

Höchstgebot: 20 Millionen Peseten,damals etwa 16 Millionen Goldmark.<br />

Die Marschall Inseln wurden bald durch chilenische und peruanische Walfänger bekannt, sodass sich<br />

vor allem der chilenische Dollar dort sehr schnell beliebt machte. Das Hamburger<br />

Handelsunternehmen Godeffroy, einst marktbeherrschend in der Südsee, führte später chilenische<br />

Dollarmünzen in rauhen Mengen ein. Um 1870 rechneten die Eingeborenen bereits mit chilenischen<br />

Dollar im Tagesgeschäft: Kurswert zwischen 1.53 und 1.80 Goldmark.<br />

Die Spanier hatten in ihren Südsee-Kolonien eigene Münzen in Umlauf gebracht. Unter spanischen<br />

Münzen müssen dabei stets die Prägungen der Münzstätte in Manila auf den Philippinen verstanden<br />

werden. Dort wurde der Geldbedarf des pazifischen spanischen Kolonialreichs gedeckt (bis zum<br />

Verlust der Philippinen durch die nordamerikanischen Sieger).<br />

Nachdem die Marianen Inseln 1899 in deutsche Hände übergegangen waren, kursierten die<br />

spanischen Münzen weiter (der Einfachkeit halber). Weil jedoch zahlreiche abgegriffene Stücke im<br />

Umlauf blieben, verbot der deutsche Bezirksamtmann, zuständig für die Marianen, am 9. Januar 1900<br />

in einer Verordnung die Nutzung abgegriffener spanischer Silber- und Kupfermünzen im<br />

Zahlungsverkehr und untersagte gleichzeitig die Einfuhr sämtlicher fremden Geldsorten (mit<br />

Ausnahme von Goldmünzen) auf die Marianen.<br />

1

Gegenprägung: Kaiser Wilhelm II. Marianen Inseln 1899<br />

Gegenprägung: Kaiser Wilhelm II. Neu-Guinea 1899<br />

2

Wer diese Regelung missachtete, riskierte eine Geldstrafe bis zu 300 Mark sowie die Beschlagnahme<br />

der Münzen. Daraufhin konnte das Bezirksamt der Marianen ungefähr 10.000 Mark im Gegenwert<br />

spanischer Münzen einziehen und zur Umwechslung in deutsche oder teilweise britische Münzen an<br />

das deutsche Generalkonsulat in Yokohama (Japan) schicken.<br />

Am 20. September 1900 führte der deutsche Gouverneur von Deutsch-Neuguinea, dem die Inselwelt<br />

Deutsch-Mikronesiens administrativ unterstand, durch Verordnung die Reichswährung ein.<br />

Gesetzliche Zahlungsmittel waren damals ab sofort: Deutsche Münzen zu 20, 10, fünf Mark, zu 50,<br />

20, 10, fünf, zwei und einem Pfennig. Hinzu kamen Eintalerstücke, Reichskassenscheine und alle<br />

deutschen Banknoten.<br />

Das britische Goldpfund zum Kurs von 20 Mark erhielt parallel seine Daseinsberechtigung im<br />

deutschen Schutzgebiet. Australische sowie neuseeländische Prägungen nahm man stillschweigend<br />

(unbehindert) zur Kenntnis. Taler spielten insofern eine Aussenseiterrolle, als sie nach Einführung der<br />

Markwährung 1873 Mikronesien „überschwemmten“ und bis zum Ersten Weltkrieg überall akzeptiert<br />

wurden.<br />

Am 1. Oktober 1906 trat die Münzordnung des Gouvernements Deutsch-Neuguinea vom<br />

14.September 1906 in Kraft mit Gültigkeit für die Marianen und Karolinen. Die britische<br />

Parallelwährung akzeptierte: ein Pfund Sterling 20 Mark, ein Zehn-Shilling-Stück 10 Mark, das<br />

nordamerikanische 20 Dollarstück 80 Mark und das 10 Dollarstück 40 Mark. Solche Münzen mussten<br />

nur im Privatverkehr angenommen werden.<br />

Gegenprägung: Kaiser Wilhelm II. Salomonen Inseln 1899<br />

3

Die Insel Kuseie, Teil der Karolinen Gruppe, hatte eine abenteuerliche Münzgeschichte aufzuweisen.<br />

Seit den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts besuchten nordamerikanische Walfänger diese Insel<br />

und brachten den Dollar der USA sowie dessen Teilstücke mit. Die seit 1852 auf Kuseie tätige<br />

Bostoner Missionsgesellschaft verstärkte den Umlauf amerikanischer Währung vor Ort.<br />

1870 tauchte der amerikanische Pirat Bully Hayes auf,der letzte echte Seeräuber im Pazifik, und liess<br />

sich mit einem Stützpunkt auf Kuseie nieder. Hayes wollte allen Ernstes ein „Seeräuber-Imperium“ in<br />

der Südsee aufbauen mit Kuseie als Hauptstadt. Hierzu schien erst einmal reichlich Alkohol vonnöten<br />

und der Pirat richtete auf Kuseie zahlreiche Schnapslokale ein, um die Eingeborenen bei guter Laune<br />

zu halten. Natürlich scheiterte Hayes und es kehrte halbwegs Ordnung ein.<br />

Als die Insel Jap dem Deutschen Reich einverleibt wurde, mussten sich Eingeborene und<br />

Kolonialherren mit dem dort üblichen „Steingeld“ abfinden. 1900 galt ein Stein mit drei Spannen (57<br />

cm) Durchmesser so viel wie sieben Säcke Kopra. Ein Sack wurde mit 3.50 Mark verrechnet. Für<br />

einen Geldstein mit doppeltem Durchmesser mussten 26 Säcke Kopra abgegeben werden. 1910 lag<br />

der Gegenwert eines Geldsteins mit doppeltem Durchmesser (etwa 35 cm) bei etwa 400<br />

Kokosnüssen.<br />

Ein mannshoher Stein stellte den Wert von 30.000 Kokosnüssen dar. Machte der eingeborene<br />

Eigentümer von Geldsteinen erhebliche Schulden, drohte ihm der Besuch des Gerichtsvollziehers in<br />

Gestalt eines Polizeisoldaten. Der barfüssige Vollzugsbeamte schätzte das Wertobjekt. Grosse und<br />

kaum bewegliche Geldsteine blieben am Lagerplatz stehen und wurden mit schwarzer Farbe und<br />

Pinselstrichen markiert: BA bedeutete Pfändung durch das Bezirksamt (vergleichbar mit dem im Reich<br />

üblichen Kuckuck-Aufkleber).<br />

1912 führten die Deutschen einen Wechselkurs ein auf Jap: Ein Stein mit 10 cm Durchmesser gleich<br />

25 Pfennige, bis zu 20 cm etwa 50 Pfennige, 40 cm gleich zwei Mark. Die deutschen<br />

Kolonialbehörden dachten zu keiner Zeit daran, das einzigartige Steingeld abzuschaffen oder gering<br />

zu schätzen.<br />

Gegenprägung: Kaiser Wilhelm II. Palau Inseln 1899<br />

4

Weil auf den Palau Inseln das sogenannte Perlengeld der Eingeborenen üblich war, respektierten die<br />

Deutschen nach ihrer Machtübernahme diese Besonderheit genau so wie das Steingeld auf Jap um<br />

des lieben Friedens willen. Ende 1906 besass die deutsche Stationskasse Palau Perlengeld im<br />

Gegenwert von einigen tausend Mark. Ab 1901 nahmen die Insulaner aber auch deutsche<br />

Silbermünzen in Zahlung, doch bevorzugten die Eingeborenen bis 1914 stets ihr Perlengeld und<br />

beachteten kaum die deutschen Gold- und Silbermünzen.<br />

Die Kopra Nuss als Steuergroschen<br />

Am 25. April 1910 führten die Kolonialherren eine Kopfsteuer ein, die je nach Vermögenslage der<br />

Insulaner fünf, sieben oder 10 Mark jährlich betrug. Auf der kleinen Nebeninsel Goreor erfreuten sich<br />

vor 1914 die deutschen Zweimarkstücke spezieller Beliebtheit, wofür es keine Erklärung gab. Auf den<br />

Marshall Inseln fand das Deutsche Reich bei seinen kolonialen Bestrebungen im Pazifik eine völlig<br />

andere Rechtslage vor. Diese Inselgruppe wurde international als herrenlos betrachtet und konnte<br />

1885 von dem Kanonenboot NAUTILUS okkupiert werden, ohne dass sich irgendwo Widerspruch<br />

regte Man entschied sich deshalb, sofort deutsche Münzen in Umlauf zu bringen.<br />

Ab 1. Juli 1888 verordnete der Kaiserliche Kommissar für das Schutzgebiet Neuguinea, zuständig für<br />

Mikronesien, die Einführung reichsdeutscher Zahlungsmittel mit allen gängigen Geldstücken. Jene<br />

Verordnung war das einzige deutsche Münzgesetz kolonialer Ausrichtung, das im Namen Kaiser<br />

Friedrichs III. veröffentlicht werden konnte. Der an Kehlkopfkrebs unheilbar erkrankte Herrscher, der<br />

nur 99 Tage regierte, starb bereits am 15. Juni. In der Südsee erfuhr man von seinem Ableben erst mit<br />

drei Monaten Verzögerung.<br />

Gegenprägung: Kaiser Wilhelm II. Karolinen Inseln 1899<br />

5

Die fragliche Verordnung erwähnte nichts über die Zulassung ausländischer Münzen auf den Marshall<br />

Inseln. Bis zur Einführung der Münzverordnung des Gouverneurs von Deutsch-Neuguinea zum<br />

20.September 1900 waren die Marshall Inseln der einzige Teil aller deutschen Pazifikinseln, in denen<br />

die Reichsmünzen gesetzliche Zahlungsmittel darstellten. Die Prägungen der Neuguinea Compagnie,<br />

einer Handelsgesellschaft, entsprachen zwar in Stückelung und Feingehalt den Reichsmünzen, waren<br />

aber in ihrer Gültigkeit auf das Gebiet der Compagnie beschränkt (ohne Ausnahme).<br />

Es fällt auf, dass die Verordnung von 1888 nicht das Fünfmarkstück erwähnt, jedoch den deutschen<br />

Taler als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennt. Dies beruht auf der weit gestreuten Verbreitung des<br />

chilenischen Dollars in der Südsee zu jener Zeit. Es war demzufolge bequemer, auf den Marshall<br />

Inseln chilenische Dollar statt deutscher Fünfmarkstücke zu gebrauchen.<br />

Neu-Guinea<br />

Prägungen der Neu-Guinea-Kompagnie<br />

6

Die Marshall Inselgruppe blieb der einzige Teil des deutschen Kolonialbesitzes, in dem das<br />

Steueraufkommen der Eingeborenen in Naturalien beglichen werden musste, ohne dass jemals<br />

versucht wurde, eine modernere Form der Steuererhebung einzuführen. Eine weitere Verordnung des<br />

Kaiserlichen Kommissars (später Landeshauptmann und ab 1899 Gouverneur) vom 17. April 1890<br />

setzte die von den Marshall Inseln aufzubringende Summe für Steuern jährlich auf 300.000 Pfund<br />

Kopra fest, wonach ab 29. August 1898 eine Erhöhung auf 330.000 Pfund Kopra folgte.<br />

Auch das Geschwader des Vize-Admirals Graf Spee übernahm eine originelle Rolle auf dem<br />

finanziellen Sektor beim Kriegsausbruch 1914 in der Südsee. Als Chef des deutschen Ostasiatischen<br />

Kreuzergeschwaders wollte der Graf die weit verstreuten sogenannten Stationskreuzer (durchweg<br />

kleine Kanonenboote älterer Konstruktion) zusammenführen und über den Kurs Südamerika ins Reich<br />

heimwärts geleiten.<br />

Die Panzerkreuzer SCHARNHORST und GNEISENAU liefen mit dem Kleinen Kreuzer NÜRNBERG<br />

von Ponape in Richtung Marianen-Insel Pagan aus, wo Frachter mit Hilfslieferungen (Kohle, Proviant,<br />

Arzneimittel usw.) verabredungsgemäss (durch Funkverkehr) erwartet wurden. Es war der deutschen<br />

Marine-Etappenstation in Japan fast über Nacht geglückt, Bunkerkohle, Lebensmittel, Konserven und<br />

Bargeld aufzutreiben und mit deutschen Frachtschiffen, die zufällig in japanischen Häfen festgemacht<br />

hatten, auf die Reise Kurs Pagan zu schicken, bevor Japan sich den Alliierten anschloss und<br />

Deutschland eine Kriegserklärung übermittelte.<br />

Die Dampfer YORCK und MARK überbrachten dem Geschwader jeweils Bargeld in Höhe von 50.000<br />

Yen in Goldmünzen, die Graf Spee später in Valparaiso gute Dienste leisteten. Beide Schiffe<br />

erreichten Pagan am 11. August 1914 und das Geschwader lichtete seine Anker bereits am<br />

13. August Kurs Eniwetok, um sich im Gewirr der zahllosen Atolle bis zum 30. August zu verbergen.<br />

Prägungen der Reichsregierung<br />

7

(Anmerkung: In der Region Eniwetok und Bikini fanden nach dem Zweiten Weltkrieg die<br />

folgenschweren Tests der Amerikaner mit Atombomben statt, sodass alle Inseln nach wie vor<br />

hochgradig vergiftet und unbewohnbar (geworden) sind. Hunderte von Eingeborenen erlitten schwere<br />

Strahlenschäden, erkrankten unheilbar an Krebs und übertrugen ihr Leid auf zahlreiche (verkrüppelte)<br />

Nachkommen bis in die Gegenwart.)<br />

Das Geschwader trat seine letzte Fahrt mit Kurs auf die Falkland Inseln an und ging dort wegen der<br />

gegnerischen Übermacht zugrunde. Damit endete die Geldgeschichte Deutsch-Mikronesiens.<br />

Auf Deutsch-Samoa wurden die deutschen Reichsmünzen durch Verordnung vom 15. Juni 1901<br />

gesetzliche Zahlungsmittel: 20, 10, zwei, eine Mark. Daneben 50 Pfennige, 10 Pfennige, fünf<br />

Pfennige, zwei Pfennige, ein Pfennig. Britische und nordamerikanische Goldmünzen blieben<br />

anerkannt. Das Pfund Sterling kostete 20,42 Mark im Exchange, das Zehn-Shilling-Stück die Hälfte,<br />

20 US Dollar gleich 83,80 Mark, kleinere Stück entsprechend weniger (10,5 und 2,5 Dollar).<br />

Das Wirtschaftsgebiet der Marshall Inseln erlebte eine beachtliche Blüte, weil zwischen 1871 und<br />

1914 der „Siegeslauf der Margarine“ einsetzte. Kopra als Rohstoff erzielte Höchstpreise zur<br />

Erzeugung von Speisefetten. Mit anderen Worten: die Marshall Inseln standen vor einem<br />

Wirtschaftswunder wie nie zuvor! Deutsche Handelshäuser pflanzten überall Kokospalmen und<br />

liessen sie von Eingeborenen ernten, die von Atoll zu Atoll auf Tour gingen mit ihren Kanus.<br />

Solche Arbeit gefiel den Insulanern, denn damit war keine grosse Mühe verbunden. Um 1893 gab es<br />

einzelne Häuptlinge, die über ein Barvermögen in Höhe von 20.000 bis 30.000 Mark verfügten. Man<br />

kann feststellen, dass die Marshall Inseln bis 1914 das reichste Kolonialgebiet des Kaisers waren mit<br />

weitem Abstand zu sonstigen Schutzgebieten!<br />

Eine ungewöhnliche Rolle spielte in diesem Zusammenhang die deutsche Kriegsmarine. Sogenannte<br />

Reichskassenscheine wurden im Pazifik ausschliesslich von deutschen Kriegsschiffen in Umlauf<br />

gebracht, vor allem auf Ponape, Jaluit und Nauru. Dort ankerten die Kanonenboote.<br />

Prägungen der ehemaligen<br />

Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft<br />

8

Gingen die Mannschaften und Offiziere an Land, herrschte Knappheit an kleinen Münzen, weil die<br />

Matrosen für kräftigen Umsatz sorgten und allerlei Souvenirs erwarben. In dieser Zwangslage<br />

eigneten sich Postwertzeichen vorzüglich als Wechselgeld. In der Heimat lohnte der Weiterverkauf an<br />

Sammler. So entwickelten die deutschen Kolonien in der Südsee. „Hochburgen des deutschen<br />

Briefmarken-Notgelds“.<br />

Die deutschen Kriegsschiffe führten ausserdem ein Kantinengeld ein, um in Mikronesien nicht von<br />

Engpässen im Zahlungsverkehr betroffen zu werden. Die erwähnten Briefmarken hatten im tropischfeuchtheissen<br />

Klima keine lange Lebensdauer. Vermessungsschiffe zahlten sogar den Sold der<br />

Besatzung in Kantinengeld aus.<br />

Als nach Kriegsausbruch japanische Kriegsschiffe die deutschen Inseln Mikronesiens besetzten,<br />

gelang es dem Bezirksamtmann der Westlichen Karolinen, Dr. Kohl, die Amtskasse mit 15.000 Mark<br />

in Silbermünzen sowie die Kasse des Vermessungsschiffs PLANET mit 30.000 Mark in Goldmünzen<br />

auf einem Segelschiff von Jap über Guam und Hawaii nach den USA und zuletzt in die Heimat bis<br />

Berlin zu schleusen! Ein Bravourstück sondergleichen! Keine anderen deutschen Kolonialkassen<br />

ausser diesen beiden konnte in Sicherheit gebracht werden nach 1914.<br />

Es gab eine verstärkte Einfuhr deutscher Münzen aus der Heimat. Zwischen 1901 und 1912 flossen<br />

deutsche Gold- und Silbermünzen im Wert von 2.240.194 Mark nach Samoa (fast nur Silbermünzen).<br />

Reichlich deutsches Münzgeld trat überdies die Reise zu den Tonga Inseln an, wo es ab Mai 1905<br />

ausser Kurs gesetzt wurde von der britischen Kolonialmacht.<br />

Danach kehrten 220.000 Mark nach Samoa zurück. Nachdem 1910 grosse Teile der samoanischen<br />

Kopra-Ernte in britische Besitzungen verkauft worden waren, erreichten wiederum 264.439 Mark im<br />

Rückfluss aus englischen Pazifik Schutzgebieten die Kassen Deutsch-Samoas.<br />

Umtausch von Gold- und Silbermünzen in Nickel- und Kupfermünzen nach Belieben bis zum Wert von<br />

jeweils 100 Mark war in allen deutschen Kolonien erlaubt. Als nach dem Kriegsausbruch<br />

neuseeländisches Militär Samoa besetzte, sollte die deutsche Währung fortbestehen. Erst im Mai<br />

1915 tauchten britische Münzen und neuseeländische Banknoten als Ersatz auf. Deutsches Geld ging<br />

nicht unter, sondern wurde zum Kurs 1:1 grosszügig umgetauscht.<br />

Spanische Dollar mit australischem Gegenstempel 1813<br />

(Währung NSW)<br />

9

Deutsch-Neuguinea im Aufwind<br />

Nachdem der Neuguinea Compagnie durch einen Kaiserlichen Schutzbrief vom 17.Mai 1885 das<br />

Recht verliehen worden war, unter der Hoheit des Kaisers im Schutzgebiet eine Art Kolonialherrschaft<br />

auf Gesellschafterbasis zu praktizieren, führte man durch Verordnung vom 10. Januar 1887 die<br />

Reichsmünzen ein (mit Ausnahme des Fünfmarkstücks und Zwanzigpfennigstücks). Bereits 1885 bat<br />

die Handelsgesellschaft das Reich um die Gunst, eine Münze prägen zu dürfen, die im Feingehalt<br />

entweder mit dem Trade Dollar der USA oder dem Mexikanischen Dollar übereinstimmen sollte.<br />

Erst am 21. Mai 1894 und nach langwierigen Verhandlungen kam aus Berlin die Erlaubnis, Neuguinea<br />

Münzen eigenmächtig prägen zu lassen, allerdings ohne das Bild des Kaisers und ohne den<br />

Reichsadler als Kennzeichen. Eine Verordnung vom 1. August 1894 regelte im einzelnen:<br />

1. Goldmünzen: Zwanzig- und Zehnmarkstücke.<br />

2. Silbermünzen: Fünf-, Zwei-, Eine- sowie Einehalbemarkstücke.<br />

3. Bronzemünzen: Zehnpfennigstücke.<br />

4. Kupfermünzen: Zwei- und Einpfennigstücke.<br />

Diese Goldmünzen zeigen auf einer Seite den landestypischen Paradiesvogel auf einem Zweig<br />

sitzend. Auf der anderen Seite findet man die Wertangabe mit der Jahreszahl. Jene Inschrift wird von<br />

einer aus zwei Palmenzweigen gebildeten Verzierung umgeben, über der die Umschrift NEU-GUINEA<br />

COMPAGNIE mit dem Münzzeichen A steht. Der Innenrand wird auf beiden Seiten von einem<br />

Stäbchen mit Perlenkreis gebildet. Der Aussenrand ist gerippt. (Abbildungen Seite 6)<br />

Silbermünzen zeigen die gleiche Ausstattung wie die Goldmünzen.<br />

Das Zehnpfennigstück ist im wesentlichen auf beiden Seiten wie Gold- und Silbermünzen<br />

ausgestattet. Auf der Paradiesvogelseite wird jedoch der Innenrand durch ein Stäbchen mit einem<br />

Perlenkreis (ähnlich einem Eierstab) und einer sich an diesen Perlenkreis eng anlegenden glatten<br />

Linie, auf der anderen Seite durch ein Stäbchen, das nach innen von einer Schnureinfassung<br />

begleitet ist, gebildet. Die Münze ist im glatten Ring geprägt und trägt das Münzzeichen A.<br />

Die Zwei- und Einpfennigstücke haben auf einer Seite die Inschrift NEU-GUINEA COMPAGNIE und<br />

darunter zwei gekreuzte Palmenzweige aufzuweisen. Auf der anderen Seite findet man die<br />

Wertangabe sowie die Umschrift „Zwei (Ein) Neu-Guinea Pfennig 1894 A“ Der Innenrand wird durch<br />

ein Stäbchen mit Schnureinfassung gekennzeichnet. Alle diese Münzen sind im glatten Ring geprägt.<br />

In der Verordnung vom 1. August 1894 war vorgesehen, die Prägung von Goldmünzen bis zu 100.000<br />

Mark, Silbermünzen bis zu 400.000 Mark, von Bronzemünzen bis zu 50.000 Mark vorzunehmen.<br />

Angeblich sind ausgeliefert worden: Goldmünzen für 50.000 Mark, Silbermünzen für 200.000 Mark,<br />

Bronzemünzen für 20.000 Mark.<br />

Das Schutzgebiet Deutsch-Neuguinea erreichten nachweisbar aber nur: nahezu alle Goldmünzen,<br />

164.000 Mark Silbermünzen, Bronzemünzen 6.500 Mark. Silbermünzen im Wert von 36.000 Mark und<br />

Bronzemünzen im Wert von 13.500 Mark, die bei der Compagnie lagerten, wurden im Jahr 1900<br />

wieder eingeschmolzen. Auch 1904 hat man weitere 3.068 Mark Bronzemünzen einschmelzen<br />

lassen.<br />

Die Goldmünzen waren bereits um 1900 so selten geworden, dass sie mit einem hohen Aufpreis<br />

„gehandelt“ wurden innerhalb der Kolonie. Lediglich Silbergeld hatte eine grössere Bedeutung im<br />

Umlauf.<br />

Weil im Küstengebiet die indische Silber-Rupie grossflächig verbreitet war, diente diese Münze als<br />

Vorbild für die deutschen Prägungen: zwei Rupien, eine Rupie, eine halbe Rupie und eine Viertel-<br />

Rupie wahlweise. Dies waren Silbermünzen, während Pesa in Kupfer hinzu kamen. Von den Pesa-<br />

Stücken wurden durch Verordnung des Gouvernements vom 17. November 1896 jeweils 64 einer<br />

Rupie gleichgesetzt, das heisst aus reinem Kupfer geschlagen.<br />

10

Die Silbermünzen zeigen auf der Vorderseite ein Brustbild von Kaiser Wilhelm II. in der Uniform der<br />

Gardes du Corps (Leibgarde Berlin) und folgende lateinische Umschrift: „Guilelmus II - Imperator“. Ein<br />

sonst übliches Münzzeichen fehlt hier (mit dem Hinweis auf die Prägung in der Reichshauptstadt). Die<br />

lateinische Umschrift wählte man, um die erforderliche „Symmetrie der Worte“ zu sichern.<br />

Auf der Rückseite befindet sich das Wappen der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft mit der<br />

Jahreszahl der Prägung. Die Umschrift lautet: „Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft + Wertangabe“.<br />

Der Innenrand wird auf beiden Seiten durch Stäbchen mit Perlenkreis gebildet. Der Aussenrand ist<br />

gerippt.<br />

Der Kupfer-Pesa präsentiert auf der Vorderseite den Reichsadler und die Umschrift „Deutsch-<br />

Ostafrikanische Gesellschaft + Jahreszahl“. Zwischen Reichsadler und Umschrift verläuft eine glatte<br />

Linie. Die Rückseite zeigt in arabischer Schrift die Inschrift „Gesellschaft Deutschlands“ und darunter<br />

die Jahreszahl nach islamischer Zeitrechnung. Im einzelnen: 1307 - 1890 oder 1308 - 1891 oder 1309<br />

- 1892. Die arabische Schrift ist von einer glatten Linie und einem Lorbeerkranz umgeben ohne<br />

Münzzeichen.<br />

Nach dem Vertrag vom 15. November 1902 zwischen der Reichsregierung und der DOAG verzichtete<br />

die Gesellschaft auf künftige Münzprägungen und das Reich übernahm endgültig die Münzhoheit in<br />

der Kolonie. Eine Allerhöchste Ordre vom 28.Februar 1904 regelte die Einzelheiten zur Prägung<br />

neuer Reichsmünzen (Silbermünzen, Rupien, Kupfermünzen, Heller usw.)<br />

Feste Kurse folgten bald: 15 Rupien gleich 20 Mark, eine Rupie gleich 1,333 Mark. Die Silbermünzen<br />

der DOAG behielten bis auf weiteres ihre Gültigkeit, während die Kupfer-Pesa eingezogen wurden. An<br />

Silbermünzen sind auf Kosten der Gesellschaft insgesamt für 2.711.607 Rupien geprägt worden.<br />

Am 7. Oktober 1898 schlossen das Reich und die Compagnie einen Vertrag, in dem die Gesellschaft<br />

auf die Prägung weiterer Münzen in eigener Regie verzichtete. Eine neue Verordnung vom 5.<br />

September 1908 durch den Gouverneur in DNG setzte einfach sämtliche Geldstücke der Compagnie<br />

ausser Kurs. Ab 15. April 1911 sollten diese Münzen ihre Gültigkeit verlieren (während einer<br />

Übergangsperiode). Tatsächlich nahm man solche Anordnungen nicht allzu wörtlich, sodass bis zum<br />

15.April 1914 umgetauscht werden durfte gegen Reichsmark.<br />

Bis zum 31.Dezember 1909 ist amtlich folgende Menge an Reichsmünzen nach Deutsch-Neuguinea<br />

geliefert worden:<br />

Maria Theresa Taler der Spanier: portugiesischer Gegenstempel Mosambik<br />

11

Goldmünzen für 140.000 Reichsmark.<br />

Silbermünzen für 827.544,50 Reichsmark.<br />

Nickelmünzen für 3080 Reichsmark.<br />

Kupfermünzen für 520 Reichsmark.<br />

Als Scheine wurden eingeführt: Reichsbanknoten für 494.960 Reichsmark und Reichskassenscheine<br />

für 10.665 Reichsmark.<br />

Wie war die Lage in Ostafrika?<br />

Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, ein Handelsunternehmen, hatte sich in ihrem Vertrag mit<br />

dem Sultan von Zanzibar vom 28. April 1888 nicht von vornherein das Recht gesichert, für das<br />

neuartige Schutzgebiet eigene Münzen prägen zu lassen. Im Jahr 1890 teilte der Reichskanzler mit,<br />

dass es keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine Münzprägung gebe, falls die Gesellschaft<br />

eigene Kupfermünzen schlagen lasse, die an Metall, Gewicht und Umfang den damals in Ostafrika<br />

kursierenden Kupfer-Pesa entsprechen und auf die Abbildung des Kaisers verzichten.<br />

Im gleichen Jahr durften auch Silbermünzen geprägt werden, sogar mit dem Bildnis des Herrschers.<br />

Eine Allerhöchste Kabinettsordre regelte am 14. April 1890, dass in der staatlichen Münzanstalt zu<br />

Berlin für die ostafrikanische Gesellschaft Silbermünzen mit dem Bildnis des Kaisers sowie<br />

Kupfermünzen mit dem Reichsadler hergestellt werden sollten.<br />

Die in diesem Beitrag veröffentlichten Farbfotos zeigen spanische Kolonialmünzen, die in ihrer<br />

Originalprägung bis 1899 auf den Palau Inseln, den Karolinen Inseln, den Salomonen Inseln, den<br />

Marianen Inseln, ausserdem in Neu-Guinea in Umlauf waren. Plötzlich endete die Herrschaft der<br />

spanischen Krone, denn das wilhelminische Reich kaufte sich günstig ein. (Seiten 2 bis 5)<br />

Was lag unter solchen Umständen näher als der Gedanke an eine Gegenprägung in kreisrunder<br />

Form: W. II. KAISER NG 1899 (für Neu-Guinea), SLN für die Salomonen, PLS für die Palau Inseln,<br />

KRLS für die Karolinen und MRS für die Marianen Inseln. (Alle Abkürzungen in spanischer Sprache).<br />

Auf den Philippinen ging es ebenfalls viele Jahre drunter und drüber als Folge der Revolutionen und<br />

Wechsel des Machthabers. 1762 eroberten die Briten Manila und zogen sich 1764 wieder zurück.<br />

1872 flammte eine Revolution auf und die amerikanische Kriegsmarine nutzte die Gelegenheit zum<br />

Eingreifen. Der Spanisch-Amerikanische Krieg endete mit der Vernichtung der spanischen Flotte im<br />

Hafen Manila. Erst 1901 kehrten friedliche Zustände zurück.<br />

Einige abgebildete Gegenstempel (Gegenprägungen genannt) entstanden 1828. König Ferdinand VII.<br />

von Spanien regierte von 1808 bis 1833. Geprägt sind Münzen im Wert von acht Reales, die 1828<br />

und 1830 ihre Gegenstempel erhielten. Text: HABILITADO POR EL REY N.S.D. FERN. VII.<br />

In Australien begann die Besiedelung 1788 durch England, das in Port Jackson eine Sträflingskolonie<br />

gründete. 1851 kam es zu einem Goldrausch. Im Jahr 1860 vereinigten sich fünf Provinzen zu einer<br />

Staatengemeinschaft: New South Wales, Victoria, South Australia, Queensland, Western Australia<br />

und Tasmania. Nun sprach man vom Commonwealth of Australia. 1927 wurde Canberra zur<br />

Hauptstadt bestimmt.<br />

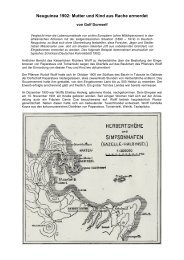

Die Abbildung zeigt eine Münze im Wert fünf Shilling aus dem Jahr 1813, geprägt bzw. geschnitten<br />

aus einem spanischen Dollar und mit einem Gegenstempel versehen, der am inneren Rand sichtbar<br />

ist. Schrift: NEW SOUTH WALES 1813. - Ursprüngliche Schrift: CAROLUS IIII. 1798 DEI GRATIA (auf<br />

dem äusseren Rand erkennbar). (Abbildungen Seite 9)<br />

Nach dem Stand von 1913 zirkulierten in Deutsch-Ostafrika nur Goldmünzen als Reichsgeld. Bis zum<br />

31.Dezember 1909 waren davon auf amtlichem Weg (nach Abzug der zurück gesandten Summen) für<br />

158.000 Mark Goldmünzen eingeführt worden. An Reichsbanknoten liefen zu dieser Zeit für 192.000<br />

Mark, an Reichskassenscheinen für 10.000 Mark um. Von Noten der Ostafrikanischen Bank waren<br />

rund 1.300.000 Mark ausgegeben und im Verkehr.<br />

12

Spanisch-amerikanische Münze<br />

im Wert von acht Reales mit<br />

Gegenstempelung (Krone) F.7.0.<br />

Im Umlauf von 1832 bis 1834<br />

laut Dekret von 1832.<br />

Gegenstempelung oval<br />

oder rund wahlweise<br />

bei der Nachprägung.<br />

Prägung Isabella II. (1833-1868):<br />

Spanisch-amerikanische Münze<br />

im Wert von acht Reales oder<br />

S.A. Republik Pesos gemäss<br />

Gegenstempelung. Ausgabe<br />

von 1834 bis 1837 beschränkt.<br />

Gegenstempel im Wandel der Jahrhunderte<br />

Zu den Kuriositäten der internationalen Münzprägung gehören die sogenannten Gegenstempel, die<br />

hier anhand einiger Beispiele vorgestellt werden sollen. Natürlich fragt sich der ahnungslose Laie<br />

zuerst einmal, was man unter einem Gegenstempel verstehen soll. Das ist gar nicht so einfach wie es<br />

ausschaut:<br />

Vor vielen Jahren kritzelten Schulkinder als ABC-Schützen mit Bleistiften in ihren Heften herum,<br />

vermurksten einen Text oder die Zahlen und nahmen den Radiergummi, um ihre Fehler auszumerzen<br />

und zu korrigieren. Später schmierte dann der Kugelschreiber und man griff zu einer Flüssigkeit, oft<br />

TINTENTOD genannt. Und zuletzt - im Zeitalter der mechanischen Schreibmaschine - half die kleine<br />

Flasche mit TIPPEX beim Korrigieren!<br />

Mit anderen Worten: in sämtlichen Fällen kam es darauf an, das geduldige Schreibpapier von Fehlern<br />

zu befreien und den Schaden wieder gut zu machen (so weit wie irgend möglich). Natürlich hätte der<br />

Schreiberling auch zu einem funkelnagelneuen Heft, Papierbogen usw. greifen können, um alles noch<br />

einmal von vorn aufzuschreiben, aber wer tut sich sowas an?<br />

Nun machen wir einen Gedankensprung zu den Münzen vergangener Zeiten, vielleicht 150 oder 300<br />

oder noch mehr Jahre alt, verziert mit Bildern und Kennzeichen damaliger Kaiser, Könige, Sultane,<br />

Grosswesire, Fürsten usw. Alles ist schön anzuschauen, glänzend poliert in Gold und Silber.<br />

13

Plötzlich - eines schönen Tages - stirbt der Herrscher, wird ermordet, ergreift die Flucht, fällt bei<br />

seinen engsten Verwandten in Ungnade. Zurück bleiben die kostspieligen Münzen mit seinem Bildnis,<br />

das jetzt schleunigst „ausgewechselt“ werden müsste zugunsten des Nachfolgers. Was tun? Alle alten<br />

Münzen einschmelzen, neue prägen mit hohen Kosten? Rettung naht in Form der sparsamen<br />

Gegenprägung, also der Korrekturhandlung, mit knappen Tips, wer jetzt das Kommando übernommen<br />

hat!<br />

Etwas verwirrender sind aber die überlieferten Gegenprägungen, die sich auf portugiesische<br />

Inselbesitzungen (Kolonien) vor der Küste Afrikas beziehen. In diesem Zusammenhang erscheinen<br />

Maria-Theresien-Taler bedeutsam. Diesen Münzen hat man als neue Prägung eine Krone<br />

„aufgedrückt“.<br />

Inschrift: M. THERESIA. D.G. - R.IMP.HU.BO.REG.-- Entstehung um 1811 und 1887. Verbreitung<br />

(vermutlich) auf den Inseln St. Thomas und Prince Islands. Der Gegenstempel mit Krone und den<br />

Buchstaben G.P. symbolisiert GOVERNO PORTOGUES. Die Münzen sollen auch auf den Azoren<br />

Inseln im Umlauf gewesen sein.<br />

Österreichische Maria-Theresien-Taler mit den Gegenstempeln LM und einer Krone verweisen auf die<br />

Kolonie Portugiesisch-Mosambik und Lourenco Marques im Süden Mosambiks. Auch französische<br />

Münzen wie LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE erhielten einen portugiesischen Kronenstempel mit<br />

den Versalien PM.<br />

Notgeld der Niederländischen<br />

Ostindischen Compagnie mit<br />

schlechten Prägungen in Batavia<br />

zwischen 1645 und 1687.<br />

Eine Münze weist Gegenprägungen<br />

auf (links oben).<br />

Die Währung nannte man Stivers,<br />

Dukaten, Rixdollars.<br />

VOC bedeutete symbolisch<br />

VEREENIDGE OOSTINDISCHE<br />

COMPAGNIE:<br />

14

Die Portugiesen verwendeten in ihren afrikanischen Kolonien österreichische, französische und<br />

spanisch-amerikanische Münzen mit den Gegenstempeln in einem wirren Durcheinander. Die<br />

Zusatzprägung MR sollte wahrscheinlich MOZAMBIQUE Y RIO kennzeichnen (ursprünglicher Name<br />

von Mozambique als Kolonie der Krone). Die endgültigen Grenzen von Portugiesisch-Mosambik<br />

kamen erst nach langwierigen Verhandlungen mit Grossbritannien zwischen 1887 und 1891 zustande.<br />

Einige dieser Kolonialmünzen lassen sogar mehrere unterschiedliche Gegenstempel (in miserabler<br />

Primitivität) erkennen. Ihre damalige Bedeutung ist unbekannt geblieben.<br />

Die Kolonie Niederländisch-Ostindien (Dutch East Indies) mit Java, Sumatra, Celebes, Borneo und<br />

(teilweise) Neuguinea entwickelte sich ab dem Ende des 16. Jahrhunderts. 1602 entstand die United<br />

East India Company, der vielfältige Münzprägungen zu verdanken sind. 1799 musste die Gesellschaft<br />

aufgeben.<br />

VOC bedeutete VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE. Alle Kolonialmünzen hat man in den<br />

Niederlanden geprägt bzw. bestellt und zwar unter Aufsicht der sogenannten GENERALSTAATEN,<br />

vergleichbar mit einem Parlament oder einer Ratsherren-Versammlung jener Epoche.<br />

Die Abbildungen zeigen „Dollar im Wert von acht Reales 1601“ mit Prägung INSIGNIA HOLLANDIAE<br />

1601. Schwerter mit Krone, Provinz Holland, IIII auf beiden Seiten (was acht Reales bedeutet).<br />

Weitere Inschrift: ET. CIVITATIS. AMSTELREDAMENSIS (mit Wappen von Amsterdam). Die Prägung<br />

erfolgte in Dordrecht im Auftrag der United Amsterdam Company.<br />

DUTCH EAST INDIES<br />

15

Ostafrikanische Notmünzen aus Tabora Gold<br />

Tabora war die zweitgrösste Stadt im Schutzgebiet Deutsch-Ostafrika und liegt etwa 800 Kilometer<br />

nordwestlich von Dar-es-Salaam in 1200 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Mitte des 19.<br />

Jahrhunderts stellte dieser Ort den Mittelpunkt des Sklaven- und Elfenbeinhandels dar.<br />

Als während des Ersten Weltkriegs das Gouvernement mit allen Beamten fluchtartig Dar-es-Salaam<br />

aufgeben musste und vorübergehend in Tabora Fuss fasste, war dieser Rückzug nicht von Erfolg<br />

gekrönt, denn bereits im September 1916 rückten belgische Trupppn ein.<br />

Das kriegerische Durcheinander in der Kolonie sorgte für Chaos in der Geldwirtschaft, denn aus der<br />

alten Heimat konnten ja weder Hartgeld noch frische Banknoten nachgeliefert werden. Man<br />

improvisierte mit sogenannten Interims-Banknoten, landläufig Buschgeld genannt.<br />

Im Dezember 1915 beauftragte der Gouverneur Dr. Schnee zunächst den Geologen Dr. A. Krenkel<br />

und bald darauf den Bergwerk-Ingenieur Dr. Schumacher, Vorstand der Kironda Minengesellschaft, in<br />

Tabora eine Münzstätte einzurichten und den Betrieb zu überwachen.<br />

Die technische Leitung wurde dem Leiter (Werkmeister) der örtlichen Eisenbahn-Betriebsgesellschaft<br />

übertragen. In seinem Gelände, wo Lokomotiven und Waggons repariert wurden, sollten mit Hilfe der<br />

dort eingesetzten Maschinen improvisiert Münzen geprägt werden.<br />

Der Gouverneur drückte Dr. Schumacher einige umfangreiche Lexika in die Hände und erklärte ihm<br />

zuversichtlich: „Hier finden Sie alle nötigen Anleitungen zum Kunsthandwerk der Münzprägung, nur<br />

Mut!“ Und der optimistische Gouverneur fuhr fort: „Wir brauchen dringend Goldmünzen zur<br />

Entlohnung unserer Leute. Silber ist nirgendwo greifbar, aber Gold haben wir ja reichlich auf Lager...“<br />

Dr. Schumacher brachte das Kunststück fertig, mit Hilfe talentierter Eingeborener und deutscher<br />

Mechaniker der Eisenbahn, sich in einen Dukaten-Esel wie im Märchen zu verwandeln:<br />

Für die Fünf- und Zwanzig-Heller-Stücke fertigten geschickte indische Goldschmiede nach einem<br />

Probestempel des deutschen Beamten Wolf die erforderlichen Prägestempel, doch nutzten sich die<br />

kaum gehärteten Stahlstempel rasch ab und mussten häufig neu geschnitten werden. So kamen viele<br />

Varianten zustande.<br />

Das Schmelzgut wies vielfältige Unterschiede auf bedingt durch die Notlage. Eine Mischung aus<br />

Kupfer und Messing musste „nach Augenmass“ vorgenommen werden. Stücke aus reinem Kupfer<br />

kamen nur selten zustande. In den meisten Fällen produzierte man Bronze- oder Messingmünzen als<br />

„Massenware“.<br />

Goldmünzen im Wert von 15 Rupien (Notprägung Tabora). Vorderseite Elefant mit<br />

erhobenem Rüssel vor dem Kilimandjaro. Rückseite Reichsadler. Entwurf des<br />

Kolonialbeamten R. Vogt. Geprägt wurden 6395 Exemplare. Gegenwärtiger<br />

Sammlerwert zwischen 1.700 Euro und 3.300 Euro schwankend je nach Zustand.<br />

16

Hervorragende goldene Fünfzehn-Rupien-Stücke lieferte ein singhalesischer Goldschmied aus<br />

Zanzibar unter ständigem Einfluss von hochprozentigem Alkohol: ebenso amüsant wie historisch<br />

belegt! Der Suff verlieh ihm nahezu geniale Energie. Alle Stempel des Singhalesen entstanden nach<br />

einem Entwurf des Beamten Vogt.<br />

Das für die Prägung benötigte Gold beschaffte Dr. Schumacher aus dem Bergwerk Sekenke, 170<br />

Kilometer nordöstlich von Tabora gelegen. Mit Hilfe einer Safari, die sich über 10 Tage erstreckte,<br />

transportierten 200 afrikanische Träger und 20 Deutsche als Bewacher die Goldbarren im Wert von<br />

etwa einer Million Mark bis nach Tabora.<br />

Die Prägung der Goldmünzen erschien aus zwei Gründen vordringlich: Einmal sollte sie den<br />

Bargeldmangel beheben und zu Lohnzahlungen genutzt werden. Zweitens gab es 1916 keine<br />

Möglichkeit, das gewonnene Gold nach Deutschland zu liefern.<br />

Es war zu befürchten, dass Briten und Belgier alles Gold im Eigentum des Gouvernements sofort<br />

konfiszieren würden. Goldmünzen in privaten Händen tastete aber niemand an. Als schliesslich<br />

belgische Soldaten in Tabora einmarschierten, erwarben geschäftstüchtige indische Händler alle<br />

erreichbaren Goldmünzen und zahlten für jedes Stück 200 Rupien als Kapitalanlage.<br />

Die Fünfzehn-Rupien-Stücke bestanden aus Rohgold und Elektrolyt-Kupfer. Jenes Rohgold aus dem<br />

Sekenke Bergwerk enthielt viel Silber. An ein Scheiden in Gold und Silber (Scheidemünzen) war in<br />

Tabora nicht zu denken,weil dazu alle technischen Voraussetzungen fehlten, sodass die Goldstücke<br />

einen erheblichen Silberanteil hatten. Wegen der primitiven Präge-Methoden existierten kaum<br />

tadellose Ränder.<br />

Tabora Messingmünze<br />

im Wert von 20 Heller als<br />

Notprägung. Abbildung<br />

der Rückseite mit Krone.<br />

Auflage326.000.<br />

Sammlerwert zur Zeit<br />

100 bis 200 Euro.<br />

Tabora Messingmünze<br />

im Wert von fünf Heller<br />

als Notprägung.<br />

Auflage 200.000.<br />

Sammlerwert zur Zeit<br />

20 bis 40 Euro je nach<br />

Zustand.<br />

17

Quellen<br />

Meinhardt, H.: Geldgeschichte von Deutsch-Mikronesien und Deutsch-Samoa<br />

(Rundschau der Geldzeichensammler)<br />

Davenport, J.: The Dollars of America, Asia and Oceana<br />

Brunk, G.: Countermarks on Old and Modern Coins<br />

Lawrence 1976<br />

18

Erstveröffentlichung: Juni 2013<br />

Dieser Artikel wird bereitgestellt auf: http://www.golf-dornseif.de<br />

Dieser Artikel kann gerne – unter Nennung der Quelle – zu wissenschaftlichen und privaten Zwecken<br />

verwendet werden. Die kommerzielle Veröffentlichung des Artikels - auch auszugsweise - ist nur mit<br />

Einverständnis des Autors in Schrift- oder Textform erlaubt.<br />

Der Artikel ist nach besten Wissen und Gewissen ohne die Verletzung der Rechte Dritter erstellt<br />

worden. Wird eine solche Rechtsverletzung trotzdem vermutet, bittet der Autor um Kontaktaufnahme.