A. Lerndaten 2. Teil: Vorsätzliches Bege- hungsdelikt B ...

A. Lerndaten 2. Teil: Vorsätzliches Bege- hungsdelikt B ...

A. Lerndaten 2. Teil: Vorsätzliches Bege- hungsdelikt B ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

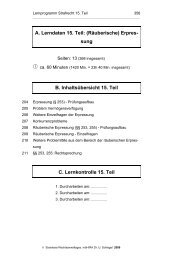

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

11<br />

______________________________________________________________________________<br />

A. <strong>Lerndaten</strong> <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong>: <strong>Vorsätzliches</strong> <strong>Bege</strong><strong>hungsdelikt</strong><br />

Seiten: 22 (32 insgesamt)<br />

! 80 Minuten (125 Min. = 2h 5 Min. insgesamt)<br />

B. Inhaltsübersicht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

8 Aufbau des vorsätzlichen <strong>Bege</strong><strong>hungsdelikt</strong>es<br />

9 Merkmale des Unrechtstatbestandes<br />

10 Fragen der Kausalität<br />

11 Die Lehre von den Voraussetzungen der objektiven Zurechnung<br />

12 Die Risikoerhöhungslehre<br />

13 Objektive Zurechnung: Risikoverringerung<br />

14 Objektive Bedingungen der Strafbarkeit<br />

15 Rechtswidrigkeit<br />

16 Schuldfähigkeit<br />

17 Spezielle Schuldmerkmale<br />

18 Erscheinungsformen des Tatbestandsvorsatzes<br />

19 Problem Alternativvorsatz<br />

20 Das Wissenselement des Tatbestandsvorsatzes<br />

21 RN bleibt unbesetzt<br />

C. Lernkontrolle<br />

1. Durcharbeiten am: ...............<br />

<strong>2.</strong> Durcharbeiten am: ...............<br />

3. Durcharbeiten am: ...............<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

12<br />

______________________________________________________________________________<br />

<strong>2.</strong> <strong>Teil</strong>: Prüfung des vorsätzlichen <strong>Bege</strong><strong>hungsdelikt</strong>s<br />

8 Das vorsätzliche <strong>Bege</strong><strong>hungsdelikt</strong> (Prüfschema 1)<br />

υ Klausur - und Lernhinweis: Das nachfolgende Schema müssen Sie<br />

(mit Verstand) auswendig lernen!<br />

Vorsicht: Wie bei den meisten Schemata ist auch hier in der Klausur/Hausarbeit<br />

kein stures Abprüfen der einzelnen Punkte gefordert.<br />

Sie müssen bei jedem Straftatbestand überlegen, ob und wie weitgehend<br />

der Sachverhalt Anlass bietet, zu dem jeweiligen einen Prüfungspunkt<br />

umfassend Ausführungen zu machen!<br />

Prüfungsschema 1: Das vorsätzliche <strong>Bege</strong><strong>hungsdelikt</strong> (h.M.)<br />

I. Tatbestandsmäßigkeit<br />

(u.U. Vorprüfung Handlungsqualität - s.o. RN 7)<br />

1. Objektiver Tatbestand<br />

a) Besondere Merkmale des Handlungssubjekts<br />

b) Ausführungshandlung (einschließlich besondere <strong>Bege</strong>hungsweise<br />

und Tatmittel)<br />

c) Handlungsobjekt<br />

d) Eintritt, Verursachung und objektive Zurechnung des Erfolges bei<br />

Erfolgsdelikten<br />

<strong>2.</strong> Subjektiver Tatbestand<br />

a) Tatbestandsvorsatz<br />

b) Sonstige subj. Tatbestandsmerkmale (insbesondere Absichten)<br />

3. Tatbestandsannex (objektive Bedingungen der Strafbarkeit) - kein<br />

entsprechender Vorsatz notwendig!<br />

II. Rechtswidrigkeit – Rechtfertigungsgrund?<br />

III. Schuld<br />

1. Schuldfähigkeit<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

13<br />

______________________________________________________________________________<br />

<strong>2.</strong> Spezielle Schuldmerkmale<br />

3. Persönliche Vorwerfbarkeit:<br />

a) Vorsatz-Schuldvorwurf (str.), nicht gegeben bei dem sog. Erlaubnistatbestandsirrtum<br />

(vgl. u. 2<strong>2.</strong> <strong>Teil</strong>, RN 282)<br />

b) Unrechtsbewusstsein - Verbotsirrtums (§ 17)?<br />

c) Entschuldigungsgründe (z.B. § 35)<br />

9 Merkmale des Unrechtstatbestandes (Unterscheidung)<br />

a) Deskriptive (= beschreibende) Merkmale = solche Merkmale, die durch<br />

einfache Beschreibung zum Ausdruck bringen, was sachlichgegenständlich<br />

zum tatbestandlichen Verbot oder Gebot gehört (z.B.<br />

"Sache", "beweglich" und „wegnehmen“ in § 242; s. auch u. RN 20).<br />

b) Normative (= wertausfüllungsbedürftige) Merkmale (z.B. „fremd“ und<br />

„Zueignungsabsicht“ in § 242)<br />

10 Fragen der Kausalität (s.o. RN 8 I 1 d - "Verursachung")<br />

a) Vorbemerkung: Wo das Strafgesetz neben der reinen Tathandlung<br />

auch einen bestimmten Erfolg voraussetzt, ist der objektive Tatbestand<br />

nur dann erfüllt, wenn<br />

(1.) zwischen der Handlung und dem Erfolg ein ursächlicher Zusammenhang<br />

(causa) besteht,<br />

(<strong>2.</strong>) dieser Erfolg objektiv voraussehbar und vermeidbar war und<br />

(3.) dem Verursacher der konkrete Erfolg als sein Werk zuzurechnen ist<br />

(letzteres wird nachfolgend unter RN 11 ff. - "objektive Zurechenbarkeit"<br />

- abgehandelt).<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

14<br />

______________________________________________________________________________<br />

b) Grundsatz und Sonderfälle<br />

aa)<br />

Grundsatz: conditio-sine-qua-non-Formel:<br />

υ Ursache im Sinne des Strafrechts ist jede Bedingung eines Erfolges,<br />

die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner<br />

konkreten Gestalt entfiele (Karteikarte 1 1 ).<br />

bb)<br />

Sonderfälle<br />

(1) Überholende Kausalität<br />

Beispiel: Vergifteter stirbt vor Wirksamwerden des Giftes an einem<br />

Verkehrsunfall<br />

Hier ist die Giftbeibringung nicht mehr ursächlich für den Tod - anders<br />

aber, wenn etwa ein Verkehrsunfall durch die einsetzende Giftwirkung<br />

verursacht wurde, denn es reicht, dass die Handlung des Täters eine<br />

(= mitursächliche) Bedingung für den Erfolg war oder dessen Eintritt<br />

beschleunigt hat.<br />

(2) Atypischer Kausalverlauf<br />

Für die Ursächlichkeit ist es ohne Bedeutung, wenn der Eintritt des<br />

Erfolges durch eine außergewöhnliche Konstitution des Verletzten begünstigt<br />

worden ist oder in sonstiger Weise auf einem atypischen Kausalverlauf<br />

beruht. Insbesondere wird der ursächliche Zusammenhang<br />

nicht durch ein mitwirkendes Verschulden des Verletzten oder dadurch<br />

unterbrochen, dass ein Dritter fahrlässig oder vorsätzlich in das Kausalgeschehen<br />

eingreift. Voraussetzung ist insoweit allein ein Fortwirken<br />

der früher gesetzten Bedingung bis zum Eintritt des Erfolges<br />

(nach a.A. - Adäquanztheorie - ist Ursache im Rechtssinne nur die tatbestandsadäquate<br />

Bedingung).<br />

1<br />

Schlegel, Definitionen des Rechts, Strafrecht, 7. Aufl. 2004<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

15<br />

______________________________________________________________________________<br />

υ Achtung: Denkbar ist in diesen Fällen aber eine Unterbrechung des<br />

Zurechnungszusammenhangs - dazu s.u. RN 11 ff.<br />

BGH NStZ 2001, 29: Ursächlich bleibt das Täterverhalten selbst dann,<br />

wenn ein später handelnder Dritter durch ein auf dem selben Erfolg gerichtetes<br />

Tun vorsätzlich zu dessen Herbeiführung beiträgt, sofern er<br />

nur dabei an das Handeln des Täters anknüpft, dieses also die Bedingung<br />

des eigenen Eingreifens ist. Abweichungen vom vorgestellten<br />

Kausalverlauf sind rechtlich bedeutungslos, wenn sie sich innerhalb<br />

der Grenzen des nach allgemeiner Lebenserfahrung Voraussehbaren<br />

halten und keine andere Bewertung der Tat rechtfertigen.<br />

BGH NJW 2002, 1057: Bewirkt der Täter, der nach seiner Vorstellung<br />

vom Tatablauf den Taterfolg erst durch eine spätere Handlung herbeiführen<br />

will, diesen tatsächlich bereits durch eine frühere, so kommt eine<br />

Verurteilung wegen vorsätzlicher Herbeiführung des Taterfolges<br />

über die Rechtsfigur der unerheblichen Abweichung des tatsächlichen<br />

vom vorgestellten Kausalverlauf nur in Betracht, wenn der Täter bereits<br />

vor der Handlung, die den Taterfolg verursacht, die Schwelle zum Versuch<br />

überschritten hat oder sie zumindest mit dieser Handlung überschreitet.<br />

S. auch BGH NStZ 2002, 475, 476 (im dort entschiedenen<br />

Fall wird auf vollendete Tötung erkannt).<br />

(3) Unbeachtlichkeit von Reserveursachen<br />

Eine Giftbeibringung, die tatsächlich zum Tod geführt hat, bleibt auch<br />

dann ursächlich, wenn derselbe Erfolg zum gleichen Zeitpunkt infolge<br />

einer tatsächlich nicht wirksam gewordenen Reserveursache eingetreten<br />

wäre (Unbeachtlichkeit entgegen der conditio-sine-qua-non-<br />

Formel!).<br />

(4) Alternative Kausalität<br />

Von mehreren Bedingungen ist jede für sich allein ursächlich, wenn sie<br />

zwar alternativ, nicht aber kumulativ hinweggedacht werden kann, ohne<br />

dass der Erfolg entfiele (Karteikarte 2).<br />

BGHSt 39, 195: Stirbt das Opfer am Zusammentreffen der Verletzungsfolgen<br />

zweier Schüsse [abgegeben durch eine Person], von denen<br />

ein jeder auch allein zum Tod geführt hätte, so sind beide Schüsse<br />

ursächlich für den Erfolg. Wurde dabei nur der erste Schuss mit Tötungsvorsatz<br />

abgegeben, so tritt die im zweiten Schuss liegende fahrlässige<br />

Tötung als subsidiär zurück.<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

16<br />

______________________________________________________________________________<br />

ABER: Haben zwei Täter unabhängig voneinander jeweils dem Opfer<br />

eine tödliche Dosis Gift beigebracht, so kann jeder der beiden nur dann<br />

wegen vollendeter Tötung bestraft werden, soweit die Wirkung der Gifte<br />

im gleichen Zeitpunkt eingetreten ist. Steht dagegen fest, dass ein<br />

Gift vor dem anderen gewirkt hat, so liegt eine vollendete und eine versuchte<br />

Tötung vor. Kann nicht festgestellt werden, welche Giftbeibringung<br />

tatsächlich für den Tod ursächlich war, so kann jeder Beteiligte<br />

nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" nur wegen Versuchs bestraft<br />

werden!<br />

(5) Kumulative Kausalität = von mehreren Handlungen kann keine hinweggedacht<br />

werden, ohne dass der Erfolg entfiele<br />

BGHSt 37, 106, 131 [Ledersprayfall]: Ursächlichkeit ist zu bejahen,<br />

wenn zwei voneinander unabhängige Handlungen erst durch ihr Zusammenwirken<br />

zum Taterfolg führen.<br />

(6) Generelle Kausalität<br />

In den Fällen der Produkthaftung kann für die Ursächlichkeit zwischen<br />

der Beschaffenheit des Produkts und der Gesundheitsbeschädigung<br />

des Verbrauchers offen bleiben, welche Substanz den Schaden verursacht<br />

hat, solange andere in Betracht kommende Schadensursachen<br />

ausgeschlossen werden können (Karteikarte 2).<br />

BGHSt 37, 106 [Ledersprayfall]: Es genügt festzustellen, dass die -<br />

wenn auch nicht näher aufzuklärende - inhaltliche Beschaffenheit des<br />

Produkts schadensursächlich war.<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

17<br />

______________________________________________________________________________<br />

Übersicht 3: Fragen der Erfolgsverursachung<br />

I. Grundsatz: Conditio-sine-qua-non-Formel<br />

II. Sonderfälle der Erfolgsverursachung:<br />

Überholende Kausalität (selbständige, „schnellere“<br />

Ursache) – grds. beachtlich<br />

Atypischer Kausalverlauf (unschädlich, wenn früher<br />

gesetzte Bedingung fortwirkt); u.U. ein Zurechnungsproblem<br />

(dazu s.u.)<br />

Reserveursachen (Unbeachtlichkeit)<br />

Doppelkausalität (grds. beide Bedingungen ursächlich,<br />

u.U. aber auch lediglich Versuchsstrafbarkeit)<br />

Generelle Kausalität (ausreichend)<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

18<br />

______________________________________________________________________________<br />

11 Die Lehre von den Voraussetzungen der objektiven<br />

Zurechnung (Grundlagen)<br />

a) Vorbemerkungen: Die Lehre von den Voraussetzungen der objektiven<br />

Zurechnung begrenzt die strafrechtliche Haftung bei regelwidrigen<br />

Kausalverläufen und atypischen Schadensfolgen schon im Bereich des<br />

objektiven Unrechtstatbestandes (W/B, AT, RN 176 ff.).<br />

υ Achtung: Die Rechtsprechung hat eine Haftungsbegrenzung durch<br />

objektive Zurechnungskriterien bisher nur in Einzelfällen vorgenommen<br />

(z.B. in Fällen eigenverantwortlicher Selbstgefährdung - s.u. c)). Bei<br />

den Vorsatzdelikten verlegt sie die Lösung der Zurechnungsprobleme<br />

zumeist auf die Vorsatzebene (= Irrtum über den Kausalverlauf).<br />

b) Prüfungsreihenfolge: Prüfschema 2 (s. auch schon o. RN 10 a))<br />

Prüfschema 2: Erfolgsverursachung und -zurechnung<br />

1. Erfolg zumindest mitverursacht? (= Feststellung des ursächl.<br />

Zusammenhangs) - Äquivalenztheorie (s.o. RN 10 b) aa))<br />

<strong>2.</strong> Erfolg objektiv voraussehbar und vermeidbar? = obj.-nachträgl.<br />

Prognose unter Einbeziehung des besonderen Täterwissens<br />

3. Hat sich aufgrund eines tatbestandsadäquaten Kausalverlaufs<br />

im Schadenserfolg gerade diejenige Gefahr verwirklicht, die durch<br />

die Verletzungshandlung oder eine Überschreitung des erlaubten<br />

Risikos vom Täter geschaffen worden ist und deren Eintritt nach<br />

dem Schutzzweck der einschlägigen Norm vermieden werden sollte?<br />

= obj. Zurechnung (Karteikarte 5)<br />

c) An der objektiven Zurechnung fehlt es bei<br />

• mangelnder Risikoverwirklichung;<br />

• atypischen Schadensfolgen;<br />

• Geschehensabläufen außerhalb der Lebenserfahrung;<br />

• Schadenseintritt außerhalb des menschlichen Beherrschungsvermögens<br />

oder<br />

• außerhalb des Schutzbereichs der Norm;<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

19<br />

______________________________________________________________________________<br />

• wo auch pflichtgemäßes Verhalten zum gleichen Erfolg geführt hätte<br />

(BGHSt 11, 1)<br />

BGHSt 11, 1 [sog. Radfahrer-Fall]: Als ursächlich für einen schädlichen<br />

Erfolg darf ein verkehrswidriges Verhalten nur dann angenommen<br />

werden, wenn sicher ist, dass es bei verkehrsgerechtem Verhalten<br />

nicht zu dem Erfolg gekommen wäre. Allerdings steht der Bejahung<br />

der Ursächlichkeit die bloße gedankliche Möglichkeit eines gleichen<br />

Erfolges nicht entgegen; vielmehr muss sich eine solche Möglichkeit<br />

auf Grund bestimmter Tatsachen so verdichten, dass sie die<br />

Überzeugung von der an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit<br />

des Gegenteils vernünftigerweise ausschließt.<br />

• u.U. bei Beteiligung Dritter an einer freiverantwortlichen Selbstschädigung<br />

oder Selbstgefährdung: Einschränkungen der Erfolgszurechnung<br />

aus dem Schutzzweck der Norm, dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit<br />

und aus der normativ gebotenen Abschichtung von Verantwortungsbereichen<br />

(vgl. W/B, AT, RN 187 ff.)<br />

d) Weiterführende Rechtsprechung zur objektiven Zurechnung<br />

BGHSt 32, 262 [Heroinspritzen-Fall ]: Eigenverantwortlich gewollte und<br />

verwirklichte Selbstgefährdungen unterfallen nicht dem Tatbestand eines<br />

Körperverletzungs- oder Tötungsdelikts, wenn das mit der Gefährdung<br />

bewusst eingegangene Risiko sich realisiert. Wer lediglich eine<br />

solche Selbstgefährdung veranlasst, ermöglicht oder fördert, macht<br />

sich insoweit nicht strafbar.<br />

BGH NJW 2000, 2286: Wer durch die Abgabe von Heroin die Selbstgefährdung<br />

eines Konsumenten ermöglicht, kann sich wegen eines<br />

Körperverletzungs-/Tötungsdelikts erst dann strafbar machen, wenn er<br />

kraft überlegenen Sachwissens das Risiko besser erfasst als der sich<br />

selbst Gefährdende.<br />

BayObLG NStZ 1997, 341 [straflose Veranlassung zur Selbstgefährdung<br />

oder fahrlässige Tötung bei Verordnung von Drogensubstitutionsmitteln<br />

durch Arzt]: Das Gericht äußert Zweifel an einem überlegenen<br />

Sachwissen des Arztes, das sich auf das Risiko des Todeseintritts<br />

beziehen müsse, da sich das Opfer möglicherweise in voller Kenntnis<br />

des Risikos und der Tragweite seiner Entscheidung in die Gefahrensituation<br />

begeben habe.<br />

S. aber auch BGHSt 37, 179: Der Schutzzweck des Betäubungsmittelstrafrechts<br />

verlangt eine Einschränkung des Prinzips der Selbstverantwortung<br />

und der Grundsätze zur bewussten Selbstgefährdung.<br />

BGH NStZ 1984, 452: Der Fall behandelt die Frage nach der Strafbarkeit<br />

des Unterlassens der Hinzuziehung eines Notarztes nach Eintritt<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

20<br />

______________________________________________________________________________<br />

der Bewusstlosigkeit des Drogenkonsumenten. Der BGH vertritt hier<br />

die Auffassung, dass derjenige, der einem anderen Heroin überlassen<br />

hat, als Garant nach § 13 zu Rettungsmaßnahmen verpflichtet ist,<br />

wenn der eigenverantwortlich handelnde Drogensüchtige das Bewusstsein<br />

verliert und Gefahr für sein Leben besteht (sehr umstr.!)<br />

OLG Düsseldorf NStZ-RR 1997, 325 [Autosurfen]: Das Gericht geht<br />

auf die Frage der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung nicht näher<br />

ein und behandelt lediglich die Frage nach dem Vorliegen der Voraussetzungen<br />

des § 228.<br />

BGHSt 39, 322 [Zur Zurechenbarkeit einer fahrlässigen Tötung bei<br />

Brandstiftung]: Unternimmt bei einer Brandstiftung ein Dritter Rettungshandlungen<br />

und kommt dabei zu Tode, so kann dieser Erfolg<br />

dem Täter der Brandstiftung als fahrlässige Tötung zugerechnet werden.<br />

Der BGH führt in den Entscheidungsgründen zur Frage der Zurechenbarkeit<br />

aus: "Einer Einschränkung des Grundsatzes der Straffreiheit<br />

wegen bewusster Selbstgefährdung des Opfers bedarf es insbesondere<br />

dann, wenn der Täter durch seine deliktische Handlung die naheliegende<br />

Möglichkeit einer bewussten Selbstgefährdung dadurch schafft,<br />

dass er ohne Mitwirkung und ohne Einverständnis des Opfers eine erhebliche<br />

Gefahr für ein Rechtsgut des Opfers oder ihm nahestehende<br />

Personen begründet und damit für dieses ein einsichtiges Motiv für gefährliche<br />

Rettungsmaßnahmen schafft."<br />

BGH NStZ 2001, 416, 417: „Im Übrigen will es der Senat aber dabei<br />

belassen, dass der Angekl. C die Folgen in ihrem Gewicht im Wesentlichen<br />

voraussehen konnte, weil aufgrund der von ihm erkannten<br />

Gefährlichkeit des Opfers die Annahme naheliegend war, dass sich<br />

dieser zur Wehr setzen würde und daraus eine Notwehrlage entstehen<br />

könnte. Zutreffend wäre freilich die Annahme gewesen, dass in solche<br />

Konstellationen dem Provokateur der Erfolg nicht objektiv zurechenbar<br />

ist, weil der Angreifer eigenverantwortlich handelt.“<br />

OLG Rostock, NStZ 2001, 199, 200: Die Zurechnung [hier: einer<br />

Brandstiftung] scheitert an dem Umstand, dass der Schaden von voll<br />

verantwortlichen fremden, mit direktem Vorsatz handelnden Tätern<br />

ausgeführt worden ist (der Zurechnung steht das „Verantwortungsprinzip“<br />

entgegen!).<br />

OLG Celle, StV 2002, 366 [fehlende Zurechnung bei Verweigerung<br />

des Verletzten, in Operation einzuwilligen?]: Das OLG Celle befasst<br />

sich mit der Frage einer Strafbarkeit nach § 22<strong>2.</strong> Das Opfer eines Unfalles<br />

im Straßenverkehr hatte sich mit Blick auf eine Mortalitätsrate<br />

von 5 – 15 % nicht mit einem operativen Eingriff einverstanden erklärt<br />

und war ca. 2 Monate nach dem Unfallereignis verstorben.<br />

Das OLG Celle bejaht die Vorhersehbarkeit des (konkreten) Todeseintritts.<br />

Für die Voraussehbarkeit komme es entscheidend darauf an,<br />

dass der tödliche Erfolg im Rahmen der möglichen Wirkungen einer<br />

verkehrswidrigen Handlung liege und sich innerhalb des durch die<br />

pflichtwidrige Erstverletzung geschaffenen Ausgangsrisikos bewege.<br />

Mit Blick auf die Zurechenbarkeit des (Todes-)Erfolges verneint das<br />

OLG einen möglichen Zurechnungsausschluss unter dem Gesichts-<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

21<br />

______________________________________________________________________________<br />

punkt der bewussten Selbstgefährdung. Zwar sei das Opfer im vorliegend<br />

entschiedenen Falle durch das deliktische Verhalten des Täters<br />

zu einer sich selbst gefährdenden Handlung (Operationsverweigerung)<br />

veranlasst worden. Es bedürften die Grundsätze der Straffreiheit des<br />

Täters unter dem Blickwinkel bewusster Selbstschädigung des Opfers<br />

allerdings dann einer Einschränkung, wenn der Täter durch die deliktische<br />

Handlung die naheliegende Möglichkeit einer bewussten<br />

Selbstgefährdung dadurch schafft, dass er ohne Mitwirkung und<br />

ohne Einverständnis des Opfers eine erhebliche Gefahr für ein<br />

Rechtsgut des Opfers begründet und damit ein einsichtiges Motiv<br />

für sich anschließende gefährliche Maßnahmen des Opfers<br />

schafft. Obwohl das Opfer eigenverantwortlich die weitere Behandlung<br />

(Operation und damit verbundene Diagnose) abgelehnt hatte, sei dies<br />

– so das OLG – unter Berücksichtigung der Mortalitätsrate für die Operation<br />

nicht als „offenkundig unvernünftig“ anzusehen.<br />

12 Die Risikoerhöhungslehre<br />

υ Klausurhinweis: Der geschilderte Meinungsstreit darf in einer Examensklausur<br />

nicht allzu breit behandelt werden. Nach h.M. ist die Risikoerhöhungslehre<br />

mit Grundgedanken der Rechtsordnung unvereinbar<br />

und daher abzulehnen.<br />

Der Streit um die Risikoerhöhungslehre ist "einzubauen" bei der Prüfung<br />

der objektiven Zurechnung (s.o. Prüfungsschema 2, Prüfungspunkt<br />

3).<br />

a) Mindermeinung (Risikoerhöhungslehre): erblickt das maßgebliche<br />

Zurechnungskriterium darin, die Erfolgszurechnung ganz allgemein<br />

davon abhängig zu machen, ob sich ein vom Täter geschaffenes oder<br />

gesteigertes Risiko im Schadenserfolg realisiert - Bejahung der objektiven<br />

Zurechenbarkeit des Erfolges im Zweifelsfalle bereits dann, wenn<br />

die Wahrscheinlichkeit seines Eintritts bei pflichtgemäßem Täterverhalten<br />

geringer gewesen wäre.<br />

b) Kritik der h.M. (z.B. BGHSt 37, 106, 127 – zum Ursachenzusammenhang<br />

zwischen der Beschaffenheit eines Produkts und Gesundheitsbeeinträchtigungen<br />

seiner Verbraucher): Verstoß gegen den Grundsatz<br />

in dubio pro reo; Umdeutung von Verletzungsdelikten contra legem<br />

in konkrete Gefährdungsdelikte.<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

22<br />

______________________________________________________________________________<br />

BGH, a.a.O.: „Ursächlichkeit liegt bei den (unechten) Unterlassungsdelikten<br />

vor, wenn bei Vornahme der pflichtgemäßen Handlung der tatbestandsmäßige<br />

Schadenserfolg ausgeblieben wäre, dieser also entfiele,<br />

wenn jene hinzugedacht würde (…). Der im Schrifttum weithin<br />

vertretenen Auffassung, es genüge bereits, dass die Vornahme der unterlassenen<br />

Handlung das Risiko des Erfolgseintritts (erheblich) vermindert<br />

hätte (dies entspricht der sog. Risikoerhöhungstheorie …), ist<br />

die Rechtsprechung bisher nicht gefolgt. Soweit sie [die Rechtsprechung]<br />

verlangt, dass durch die gebotene Handlung der Schadenserfolg<br />

›mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit‹ vermieden worden<br />

wäre (…), ist damit nicht gemeint, dass der Zusammenhang zwischen<br />

Ursache und Erfolg hier weniger eng zu sein brauche, als er<br />

sonst – bei der Ursächlichkeit positiven Tuns – vorausgesetzt wird;<br />

vielmehr liegt darin nur die überkommene Beschreibung des für die<br />

richterliche Überzeugung erforderlichen Beweismaßes.“<br />

13 Obj. Zurechnung: Kriterium Risikoverringerung<br />

Unterscheiden Sie bitte die folgenden Fallkonstellationen (s. W/B, AT,<br />

RN 193 ff.):<br />

a) 1. Fall: Bei einem bereits angelegten Kausalverlauf wird das Verletzungsrisiko<br />

für den Betroffenen oder der Umfang des drohenden<br />

Schadens gemindert durch Abschwächung nachteiliger Wirkungen<br />

ohne Begründung einer eigenständigen Gefahr - hier fehlt es an der<br />

objektiven Zurechnung: Dem "Täter" als "Risikoverringerer" darf der<br />

Verletzungserfolg (trotz der Mitursächlichkeit seines Eingreifens) schon<br />

objektiv nicht zugerechnet werden, weil sein Verhalten für den Betroffenen<br />

keine rechtlich missbilligte Gefahr geschaffen hat.<br />

b) <strong>2.</strong> Fall: Rettungswilliger begründet eine neue, eigenständige Gefahr,<br />

die sich in dem von ihm verursachten Verletzungserfolg widerspiegelt:<br />

• objektive Zurechnung (+)<br />

• u.U. Rechtfertigungsgrund (mutmaßliche Einwilligung, § 34)<br />

• u.U. fehlender Vorsatz - je nach Fallgestaltung<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

23<br />

______________________________________________________________________________<br />

14 Obj. Bedingungen der Strafbarkeit (s.o. Prüfschema 1, I.<br />

3.)<br />

Abschließende Aufzählung (h.M.):<br />

• § 186 (Nichterweislichkeit)<br />

• § 231 (schwere Folge)<br />

• § 323 a (rechtswidrige Tat)<br />

• §§ 283 VI, 283 d IV (Zahlungseinstellung usw.)<br />

• § 113 III (Rechtmäßigkeit der Diensthandlung) - str.<br />

15 Rechtswidrigkeit (vgl. o. RN 8 II)<br />

Es ist wie folgt zu unterscheiden:<br />

a) Einwilligung i.w.S.<br />

• Einverständnis: wirkt tatbestandsausschließend (z.B. §§ 177, 239,<br />

249)<br />

• Einwilligung i.e.S.: wirkt rechtfertigend (z.B. § 303)<br />

υ Merke: Die Einwilligung als Einverständnis schließt schon den Tatbestand<br />

aus, wo dieser die Überwindung des Willens eines anderen<br />

voraussetzt.<br />

b) Sog. offene Tatbestände - diese erfordern eine gesonderte Prüfung<br />

der Rechtswidrigkeit: §§ 240 II, 253 II<br />

16 Schuldfähigkeit (vgl. o. RN 8 III 1)<br />

• 0 –13: § 19 StGB – Straffreiheit<br />

• 14 -17 : § 3 JGG (i.V.m. § 1 II JGG) = Jugendlicher<br />

• 18 – 20: § 105 JGG (i.V.m. § 1 II JGG) = Heranwachsender<br />

Daneben sind zu beachten: §§ 20, 21<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

24<br />

______________________________________________________________________________<br />

17 Spezielle Schuldmerkmale (vgl. o. RN 8 III 2)<br />

a) Grundsätze<br />

• Ihre Eigenschaft besteht nach Auffassung der h.L. darin, dass sie unmittelbar<br />

und ausschließlich den in der Tat zum Ausdruck kommenden<br />

Gesinnungsunwert näher charakterisieren (z.B. "Böswilligkeit" in § 225<br />

I; "Rücksichtslosigkeit" in § 315 c); die Rechtsprechung sieht in den<br />

Schuldmerkmalen sog. subj. Unrechtselemente - zu den Konsequenzen<br />

für den Klausuraufbau s.u. b)!<br />

• Im <strong>Teil</strong>nahmebereich ist § 29 zu beachten!<br />

b) Klausuraufbau<br />

- Rspr.: Nach dem Vorsatz prüfen (innerhalb Tatentschluss)<br />

- h.L.: Nach der Schuldfähigkeit prüfen<br />

18 Erscheinungsformen des Tatbestandsvorsatzes<br />

a) Übersicht 4: Erscheinungsformen des Tatbestandsvorsatzes<br />

Tatbestandsvorsatz<br />

Absicht (d.d. 1.<br />

Grades)<br />

Direkter Vorsatz<br />

(d.d. <strong>2.</strong> Grades)<br />

Eventualvorsatz<br />

Erläuterungen zur Übersicht 4:<br />

• Absicht (= dolus directus 1. Grades): Wenn es dem Täter gerade darauf<br />

ankommt, den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges herbeizuführen<br />

(zielgerichteter Erfolgswille).<br />

• Direkter Vorsatz (= d.d. <strong>2.</strong> Grades): Wenn der Täter weiß oder als sicher<br />

voraussieht, dass sein Handeln zur Verwirklichung des gesetzlichen<br />

Tatbestandes führt.<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

25<br />

______________________________________________________________________________<br />

• Eventualvorsatz (= bedingter Vorsatz): Wenn der Täter es ernstlich<br />

für möglich hält und sich damit abfindet, dass sein Verhalten zur<br />

Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes führt.<br />

b) Problem: Abgrenzung Eventualvorsatz und bewusste Fahrlässigkeit<br />

υ Klausurhinweis: Zahlreiche Examensklausuren verlangen von Ihnen<br />

eine exakte Begründung der jeweiligen Erscheinungsform des Tatbestandsvorsatzes,<br />

insbesondere soweit es die Formen Eventualvorsatz<br />

und bewusste Fahrlässigkeit betrifft. Bitte beachten Sie: Allein eine<br />

strikte Orientierung an den im Sachverhalt geschilderten Fallumständen<br />

garantiert eine zumindest vertretbare Begründung und sichert so<br />

den Klausurerfolg. Um Ihnen die Arbeit am Fall zu erleichtern, habe ist<br />

nachfolgend unter c) eine breit gefächerte Kasuistik aufgezeigt, deren<br />

Einzelheiten Sie keineswegs auswendig beherrschen müssen; Sie sollten<br />

aber auf diesem Weg ein Gefühl für die "richtige" Entscheidung im<br />

Einzelfall entwickeln lernen!<br />

aa)<br />

Nach Auffassung der Rspr. und der h.L. sind drei Elemente des Eventualvorsatzes<br />

zu berücksichtigen -<br />

Prüfungsschema 3: Vorliegen von Eventualvorsatz<br />

1. Erkennen der konkret drohenden Gefahr einer Rechtsgutsverletzung<br />

<strong>2.</strong> Ernstnehmen der Gefahr<br />

3. Abfinden mit dem Risiko der Tatbestandsverwirklichung ("billigen"/<br />

"billigendes in Kauf nehmen")<br />

Für die Rechtsprechung spricht man auch von der sog. Einwilligungs-<br />

oder Billigungstheorie (s. BGHSt 36, 1, 9 f. - bitte nachlesen!). Der<br />

Vorsatz verfügt danach über ein Wissens- u n d ein Willenselement.<br />

bb) Mindermeinungen: Möglichkeitstheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie,<br />

Gleichgültigkeitstheorie (Auffassungen verzichten auf das Willenselement<br />

des Vorsatzes, vgl. W/B, AT, RN 217 f.)<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

26<br />

______________________________________________________________________________<br />

c) Die Rechtsprechung in Einzelfällen<br />

υ Klausurhinweis: Rechtsprechungsfälle sind stets Beispielsfälle. Man<br />

darf nicht auf vermeintliche Ähnlichkeiten des Klausurfalles mit einer<br />

Rechtsprechungsentscheidung "hereinfallen"!<br />

(1) Grundprinzip: Möglichkeit des Erfolges erkennen und billigen<br />

ausreichend<br />

Messerstichfall (BGH MDR 1980, 812), Beilwurffall (BGH JZ 1981, 35):<br />

"Möglichkeit des Erfolgs erkennen und billigen" - Eventualvorsatz<br />

liegt vor, wenn der Täter den Eintritt des Erfolges als möglich und nicht<br />

ganz fernliegend erkennt und billigt.<br />

(2) Grundsatz: Vorsatz auch, wenn Erfolg unerwünscht<br />

BGHSt 7, 363 [Lederriemen-Fall]: Der Täter kann auch einen solchen<br />

Erfolg billigen, der ihm an sich unerwünscht ist.<br />

(3) Grundsatz: Hohe Hemmschwelle hindert u.U. Vorsatz<br />

Der BGH verneint bei Tötungsdelikten dolus eventualis mit Hinweis auf<br />

die hohe Hemmschwelle vor dem Tötungsvorsatz (s. aber auch u.<br />

(6)!) –<br />

BGH NStZ 1988, 361: Bei Tötungshandlungen ist der Schluss von der<br />

Lebensgefährlichkeit des Handelns auf bedingten Tötungsvorsatz<br />

grundsätzlich möglich. Da vor dem Tötungsvorsatz eine viel höhere<br />

Hemmschwelle steht als vor dem Gefährdungs- oder Verletzungsvorsatz<br />

bedarf dieser Schluss jedoch besonders sorgfältiger Prüfung.<br />

Denn auch bei objektiv gefährlichem Verhalten kann es im Einzelfall so<br />

liegen, dass der Täter die Gefahr der Tötung überhaupt nicht erkennt<br />

oder jedenfalls ernsthaft, nicht nur vage, darauf vertraut, ein solcher<br />

Erfolg werde nicht eintreten.<br />

BGH NStZ 2003, 259: Soweit die Vorinstanz von einem bedingten Tötungsvorsatz<br />

ausgegangen war, ist der BGH der Auffassung, dass die<br />

Ausführungen des Landgerichts zum Willenselement des bedingten<br />

Vorsatzes durchgreifenden rechtlichen Bedenken begegnen. Die Erkenntnis,<br />

dass der Transport eines bis zur Regungslosigkeit schwerverletzten,<br />

dringend ärztliche Hilfe bedürftigen Menschen unter den<br />

konkreten Umständen des Falles dessen Tod zur Folge haben kann,<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

27<br />

______________________________________________________________________________<br />

ist nach Einschätzung des BGH nicht derart grundlegend, dass die Angeklagten<br />

nicht darauf vertrauen durften, dass der Geschädigte diese<br />

Handlung überleben werde; demzufolge sei nur der Vorwurf der (bewussten)<br />

Fahrlässigkeit begründet. Im Grenzbereich zur bewussten<br />

Fahrlässigkeit bedürfe jedoch die Feststellung des Willenselements einer<br />

umfassenden Gesamtschau aller objektiven und subjektiven Tatumstände.<br />

Erhöhte Anforderungen seien insbesondere dann zu stellen,<br />

wenn ein risikobehaftetes Handeln erkennbar auch von dem Ziel<br />

der Rettung eines von Dritten geschädigten Opfers bestimmt ist.<br />

BGH NStZ-RR 1996, 97 [Polizeisperren-Fall]: Der BGH führt aus, dass<br />

er bereits wiederholt auf die Erfahrung hingewiesen habe, dass es in<br />

den Fällen, in denen Kraftfahrer eine Polizeisperre durchbrechen, um<br />

zu fliehen, den bedrohten Polizeibeamten meist gelinge, sich außer<br />

Gefahr zu bringen, und dass die Täter im allgemeinen mit einer derartigen<br />

Reaktion der Beamten rechneten.<br />

BGH NStZ-RR 2000, 328: Bei äußerst gefährlichen Gewalthandlungen<br />

liegt es besonders nahe, dass der Täter auch mit der Möglichkeit, dass<br />

das Opfer zu Tode kommen könne rechnet und, weil er gleichwohl sein<br />

gefährliches Handeln beginnt oder fortsetzt, einen solchen Erfolg billigend<br />

in Kauf nimmt. Andererseits ist angesichts der hohen Hemmschwelle<br />

gegenüber einer Tötung immer die Möglichkeit in Betracht zu<br />

ziehen, dass der Täter die Gefahr der Tötung nicht erkennt oder darauf<br />

vertraut hat, ein solcher Erfolg werde nicht eintreten [hier: Tötungsvorsatz<br />

verneint trotz Zurücklassens des bewusstlosen Opfers auf freiem<br />

Feld bei niedrigen Außentemperaturen von 6° C]. Zum Kriterium „äußerste<br />

Gefährlichkeit s. auch u. (6).<br />

S. auch BGH NStZ 2001, 475, 476 [Stromschlag-Fall - bitte nachlesen!]<br />

S. aber LG Trier NStZ-RR 2001, 271: Für den Angehörigen einer Kultur,<br />

in der – unter bestimmten Voraussetzungen – die Tötung eines<br />

Menschen geradezu zum Gebot werden kann, ist die Hemmschwelle,<br />

den Tod eines Menschen als mögliche Folge einer als Strafe für erlittene<br />

Ehrkränkungen ausgeübten Gewalt in Kauf zu nehmen, niedriger<br />

anzusetzen, als für Angehörige eines anderen Kulturkreises.<br />

BGH NJW 2006, 386 [Tötungsvorsatz bei Misshandlungen, Fall Karolina]:<br />

Die offen zu Tage tretende Lebensgefährlichkeit einer Körperverletzung<br />

indiziert zwar wegen der grundsätzlich anzunehmenden höheren<br />

Hemmschwelle gegenüber der Tötung eines Menschen für sich<br />

genommen noch nicht zwingend ein Handeln mit bedingtem Tötungsvorsatz.<br />

Entsprechende Rückschlüsse auf die subjektive Tatkomponente<br />

kommen aber in Betracht, wenn das Opfer wiederholt in lebensbedrohender<br />

Weise hemmungslos und gleichwohl systematisch misshandelt<br />

wird.<br />

(4) Grundsatz: Keine Hemmschwelle bei Unterlassen<br />

BGH NJW 1992, 583 [Fahrerflucht-Fall]: Im Blick auf die besonders<br />

hohe Hemmschwelle vor dem Tötungsvorsatz gilt dies jedoch vornehmlich<br />

für gefährliche Gewalttätigkeiten ohne nachvollziehbares Tötungsmotiv.<br />

In Fällen des Unterlassens bestehen dagegen generell<br />

keine psychologisch vergleichbaren Hemmschwellen vor einem Tötungsvorsatz<br />

wie bei positivem Tun. Vor allem bei unterlassener Hilfe-<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

28<br />

______________________________________________________________________________<br />

leistung nach schuldhaftem Vorverhalten greift dieses psychologische<br />

Moment wegen der typischen gegenläufigen Selbstschutzmotive nicht<br />

Platz. Für diese Fälle kommt eine bedingt vorsätzliche Tötung durch<br />

Unterlassen auch dann in Betracht, wenn dem Täter der Eintritt des<br />

Todes an sich unerwünscht ist, er ihn aber, um unerkannt zu bleiben<br />

und Unfallflucht begehen zu können, gleichwohl in dem Sinne gebilligt<br />

hat, dass er sich damit bewusst abgefunden hat.<br />

(5) Grundsatz: „Fürmöglichhalten“ nicht ausreichend<br />

BGH NStZ 1988, 175: Das "Inkaufnehmen" darf aber nicht aus dem<br />

bloßen "Fürmöglichhalten" hergeleitet werden.<br />

(6) Grundsatz: „Äußerste“ Gefährlichkeit als Indiz<br />

BGHSt 36, 1, 10 [AIDS-Fall]: Für den Nachweis bedingten Vorsatzes<br />

kann insbesondere an die vom Täter erkannte objektive Größe und<br />

Nähe der Gefahr angeknüpft werden [hier vereint].<br />

BGH NStZ 1994, 483 [Molotowcocktails auf Asylbewerberheim]: Bedingt<br />

vorsätzliches Handeln setzt voraus, dass der Täter den Eintritt<br />

des tatbestandlichen Erfolges als möglich und nicht ganz fernliegend<br />

erkennt, ferner dass er ihn billigt oder sich des erstrebten Zieles willen<br />

mit der Tatbestandsverwirklichung abfindet. Bei äußerst gefährlichen<br />

Gewalthandlungen liegt es nahe, dass der Täter mit der Möglichkeit<br />

eines tödlichen Ausgangs rechnet. Im Einzelfall ist es allerdings denkbar,<br />

dass er alle Umstände kennt, die sein Vorgehen zu einer das Leben<br />

gefährdenden Behandlung machen, sich - infolge einer psychischen<br />

Beeinträchtigung - aber gleichwohl nicht bewusst ist, dass sein<br />

Tun zum Tod des Opfers führen kann [im konkreten Fall bejaht der<br />

BGH bedingten Vorsatz!].<br />

BGH NStZ 1994, 584: Die Entscheidung darüber, ob der vorgestellte<br />

Ablauf des Geschehens einem tödlichen Ausgang so nahe ist, dass<br />

nur noch ein glücklicher Zufall diesen verhindern kann, das Vertrauen<br />

auf ein Ausbleiben des tödlichen Ausgangs mithin kaum vorstellbar ist,<br />

kann bei Brandanschlägen auf ein von Menschen bewohntes Gebäude<br />

nicht allgemein getroffen werden, sondern hängt von den Umständen<br />

des Einzelfalles ab.<br />

BGH NStZ 2006, 169: Äußerst gefährliche Gewalthandlungen (hier:<br />

Messerstiche in Brustkorb und Rumpf) legen bedingten Tötungsvorsatz<br />

derart nahe, dass der Tatrichter seine aus dem objektiven Tatgeschehen<br />

abgeleiteten Schlussfolgerungen auf den Tötungsvorsatz im Urteil<br />

nur dann näher begründen muss, wenn gegenläufige besondere Umstände<br />

(hier: erhebliche Alkoholisierung, affektive Erregung) hieran<br />

Zweifel wecken können.<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

29<br />

______________________________________________________________________________<br />

Ebenso entscheidet BGH NStZ 1997, 434 [gegen Kopf und Körper<br />

eines Kindes angewendete Gewalt] und BGH NStZ 1999, 507 [Gashahn-Fall<br />

- bitte nachlesen!]. S. auch BGH NStZ 2001, 475, 476<br />

[Stromschlag-Fall]<br />

Wie sehr es auf den Einzelfall ankommt, unterstreichen die nachfolgenden<br />

Entscheidungen –<br />

BGH NStZ 2000, 165 [Döner]: Bei äußerst gefährlichen Gewalthandlungen<br />

liegt es nahe, dass der Täter mit der Möglichkeit eines tödlichen<br />

Ausgangs rechnet. Die Billigung des Todeserfolges bedarf jedoch wegen<br />

der hohen Hemmschwelle gegenüber der Tötung der sorgfältigen<br />

Prüfung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles. Auch<br />

insoweit stellt die Lebensbedrohlichkeit gefährlicher Gewalthandlungen<br />

ein gewichtiges Indiz dar. Ferner sind die konkrete Angriffsweise, die<br />

psychische Verfassung des Täters bei der Tatbegehung sowie seine<br />

Motivation bei der Beweiswürdigung mit einzubeziehen.<br />

BGH NStZ 2000, 583 [SM-Fall]: Hält der Täter den Eintritt des tatbestandlichen<br />

Erfolges für möglich und setzt er sein Handeln dennoch<br />

fort, liegt es bei äußerst gefährlichem Tun [hier: Übergießen eines<br />

Menschen mit Benzin und „Spielen“ mit Feuerzeug] nahe, dass er den<br />

Eintritt des Erfolges billigend in Kauf nimmt [hier bejaht].<br />

BGH NStZ-RR 1997, 233 [Schaufel-Fall]: Die Tatsache, dass die Tat<br />

durch eine lebensgefährliche Gewalthandlung begangen wird, zwingt<br />

nicht zu dem Schluss, Tötungsvorsatz habe vorgelegen [hier: Täter<br />

versetzte Opfer mit einer schweren Schaufel Schläge, wobei er die<br />

Schaufel mit beiden Händen im hinteren Stielbereich hielt, einen<br />

Schlag in den Schulterbereich und danach in schneller Folge drei<br />

Schläge auf die Stirn- und Scheitelregion im behaarten Bereich ausführte].<br />

Entscheidend war die Bewertung des Vorgehens des Täters<br />

als situativspontane Eskalation einer harmlos begonnenen Auseinandersetzung,<br />

für die ein einsichtiges Tatmotiv fehlte.<br />

BGH NStZ 2001, 86 [u.a. zu der Frage des bedingten Vorsatzes bei<br />

möglicher Bewussteinsstörung zum Tatzeitpunkt]: Das LG hätte im<br />

Rahmen einer Gesamtabwägung wesentlicher Tatumstände solche<br />

stärker in Rechnung zu stellen gehabt, die gegen die Annahme sprechen,<br />

das Persönlichkeitsgefüge des Angeklagten sei so schwer erschüttert<br />

gewesen, dass eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung eingetreten<br />

sei. Das gilt vor allem für die Gestaltung der eigentlichen Tat<br />

durch den Angeklagten. Er hat seiner vom LG übernommenen Tatschilderung<br />

zufolge nicht spontan gehandelt. Das Beibringen der<br />

Schlaftabletten mit Hilfe der Kaffeezubereitung stellte ein mehraktiges,<br />

länger hingezogenes Geschehen dar, das der Planung und Beherrschung<br />

des verhältnismäßig komplexen Ablaufs bedurfte. Das LG hat<br />

insoweit [zu § 224] sogar das gesetzliche Merkmal des hinterlistigen<br />

Überfalls bejaht, was voraussetzt, dass der Täter in einer auf Verdeckung<br />

seiner wahren Absichten berechneten Weise vorgeht.<br />

LG Rostock NStZ 1997, 391 verneint bedingten Tötungsvorsatz bei<br />

wuchtigem Werfen eines 20 kg schweren Gullydeckels aus Brusthöhe<br />

des Täters nach dem Kopf des Opfers(!).<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

30<br />

______________________________________________________________________________<br />

BGH NStZ-RR 1997, 199: Wenn der Täter sein Opfer in so nachhaltiger<br />

und heftiger Weise immer wieder würgt und danach unter Einsatz<br />

eines zur Tötung geeigneten Werkzeugs massiv drosselt, kann er nicht<br />

darauf vertrauen, dass er das Opfer nur verletzt oder lediglich betäubt,<br />

sondern er nimmt hierbei zumindest billigend in Kauf, dieses auch zu<br />

töten.<br />

BGH NStZ-RR 1997, 35: Hat der Täter mehrfach auf sein Opfer [ungezielt]<br />

eingestochen, so ist die Annahme, er habe dabei zunächst mit<br />

Verletzungs-, dann aber mit Tötungsvorsatz gehandelt, wenig lebensnah.<br />

BGH NStZ-RR 2001, 369 [besonders gefährliche Gewalthandlungen<br />

gegenüber Kleinkind]: „Auch das voluntative Moment des bedingten<br />

Vorsatzes hat das LG letztlich ausreichend festgestellt. Das LG hat auf<br />

die In-Kauf-Nahme des Todeserfolges aus der offensichtlichen Lebensbedrohlichkeit<br />

der Handlung geschlossen. Dies ist hier aus<br />

Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Dem äußeren Tatgeschehen<br />

kam hier ein hoher Indizwert zu ...“<br />

BGH NStZ 2005, 92: Das Vertrauen auf ein Ausbleiben des tödlichen<br />

Erfolgs ist zu verneinen, wenn der vorgestellte Ablauf eines Geschehens<br />

einem tödlichen Ausgang so nah ist, dass nur noch ein glücklicher<br />

Zufall diesen verhindern kann.<br />

(7) Grundsatz: Mögliche Relevanz von Nachtatverhalten<br />

BGH NStZ 1999, 454 [Todesdrohungen nach der Tat]: Grundsätzlich<br />

ist es rechtlich möglich, wenn die Frage des Tötungsvorsatzes aus<br />

dem Nachtatverhalten des Angeklagten hergeleitet und auf dessen<br />

Äußerungen bei oder nach der Festnahme gestützt wird. Da es sich<br />

um spontane Äußerungen handelt, liegt es nicht fern, dass sie subjektive<br />

Seite des Tatgeschehen zutreffend widerspiegeln [bitte nachlesen!].<br />

BGH NStZ 2001, 86 [Schlaftabletten- und Kabel-Fall]: Möglicher<br />

Rückschluss auf Tötungsvorsatz durch anschließendes tatsächlich<br />

todbringendes Verhalten des Täters.<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

31<br />

______________________________________________________________________________<br />

υ Merke: Eventualvorsatz liegt dann vor, wenn der Täter sich auch<br />

durch die naheliegende Möglichkeit des Erfolgseintritts nicht von der<br />

Tatausführung hat abhalten lassen und sein Verhalten den Schluss<br />

rechtfertigt, dass er sich um des von ihm erstrebten Zieles willen mit<br />

dem Risiko der Tatbestandsverwirklichung abgefunden hatte, also eher<br />

zur Hinnahme dieser Folge bereit war als zum Verzicht auf die Vornahme<br />

der Handlung. Bewusste Fahrlässigkeit ist hingegen dann<br />

anzunehmen, wenn der Täter fest darauf vertraut hat, dass "alles gut<br />

gehen" und dass es ihm gelingen werde, den drohenden Erfolgseintritt<br />

und die Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes zu vermeiden<br />

(W/B, AT, RN 223). Bitte lesen Sie in diesem Zusammenhang bei W/B,<br />

a.a.O., RN 216 bis 225!<br />

19 Problem Alternativvorsatz<br />

Beispiel (nach W/B, AT, RN 231): Polizist P schießt auf den Straftäter<br />

S, der mit seinem Hund flüchtet. Dabei nimmt P in Kauf, den S<br />

(§§ 212, 211), mindestens aber dessen Hund zu töten (§ 303).<br />

a) Die h.M. will unter Bejahung von Idealkonkurrenz wegen aller konstruktiv<br />

erfassbaren Delikte bestrafen (= Tateinheit zwischen vollendeter<br />

und versuchter Vorsatztat bzw. dem Versuch beider Delikte).<br />

b) Nach W/B (a.a.O., RN 233 ff.) ist zu differenzieren:<br />

• Eintritt eines der beiden Erfolge: Bestrafung wegen des objektiv verwirklichten<br />

Delikts (Abgeltung der Versuchsstrafbarkeit des anderen<br />

Delikte bei Tatbeständen mit annähernd gleicher Schutzrichtung und<br />

Tatschwere);<br />

• Tateinheit, wenn anderes Delikt im Unrechtsgehalt wesentlich schwerer<br />

wiegt als die vollendete Vorsatztat oder bei höchstpersönlichen<br />

Rechtsgütern verschiedener Rechtsgutsträger);<br />

• Kein Delikt vollendet: Grds. ist wegen Versuchs des schwersten Delikts<br />

zu bestrafen (sonst Tateinheit).<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006

Lernprogramm Strafrecht <strong>2.</strong> <strong>Teil</strong><br />

32<br />

______________________________________________________________________________<br />

20 Das Wissenselement des Tatbestandsvorsatzes (Details)<br />

a) Die Vorstellung des Täters muss umfassen<br />

• die konkrete Tat in ihren Grundzügen<br />

• die tatbestandsrelevanten Besonderheiten der Ausführungshandlung<br />

• den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges<br />

• den Kausalverlauf in seinen wesentlichen Umrissen sowie<br />

• alle sonstigen Merkmale des objektiven Unrechtstatbestandes<br />

b) Nicht zu beziehen braucht sich der Vorsatz auf<br />

• die etwaig objektive Bedingung der Strafbarkeit<br />

• die Rechtswidrigkeit der Tat<br />

Achtung: Das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit ist nach h.M. Bestandteil<br />

der Schuld (dazu später ausführlich).<br />

c) Bei den deskriptiven Merkmalen (s.o. RN 9) muss deren natürlicher<br />

Sinngehalt erfasst worden sein. Bei normativen Merkmalen (s.o. RN 9)<br />

muss der Täter den rechtlich-sozialen Bedeutungsgehalt des Tatumstandes<br />

nach Laienart richtig erfasst haben ("Parallelwertung in der<br />

Laiensphäre").<br />

Durchatmen! Sie haben nunmehr den zweiten <strong>Teil</strong> des Lernprogramms<br />

bearbeitet. Damit wollen wir zunächst den allgemeinen<br />

<strong>Teil</strong> des Strafrechts verlassen und uns einigen<br />

sehr klausurrelevanten Straftatbeständen des Besonderen<br />

<strong>Teil</strong>s zuwenden. Bevor Sie weiterarbeiten, lesen Sie bitte<br />

unbedingt noch einmal das Prüfungsschema 1 (Aufbau des<br />

vorsätzlichen <strong>Bege</strong><strong>hungsdelikt</strong>s - RN 8) durch.<br />

21 RN bleibt unbesetzt!<br />

© Eisenbeis Rechtsanwaltsges. mbH/RA Dr. U. Schlegel 2006