Diplomarbeit als pdf

Diplomarbeit als pdf

Diplomarbeit als pdf

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

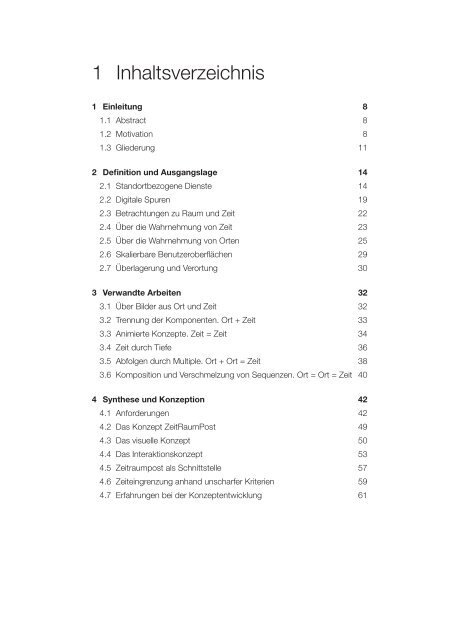

1 Inhaltsverzeichnis<br />

1 Einleitung 8<br />

1.1 Abstract 8<br />

1.2 Motivation 8<br />

1.3 Gliederung 11<br />

2 Definition und Ausgangslage 14<br />

2.1 Standortbezogene Dienste 14<br />

2.2 Digitale Spuren 19<br />

2.3 Betrachtungen zu Raum und Zeit 22<br />

2.4 Über die Wahrnehmung von Zeit 23<br />

2.5 Über die Wahrnehmung von Orten 25<br />

2.6 Skalierbare Benutzeroberflächen 29<br />

2.7 Überlagerung und Verortung 30<br />

3 Verwandte Arbeiten 32<br />

3.1 Über Bilder aus Ort und Zeit 32<br />

3.2 Trennung der Komponenten. Ort + Zeit 33<br />

3.3 Animierte Konzepte. Zeit = Zeit 34<br />

3.4 Zeit durch Tiefe 36<br />

3.5 Abfolgen durch Multiple. Ort + Ort = Zeit 38<br />

3.6 Komposition und Verschmelzung von Sequenzen. Ort = Ort = Zeit 40<br />

4 Synthese und Konzeption 42<br />

4.1 Anforderungen 42<br />

4.2 Das Konzept ZeitRaumPost 49<br />

4.3 Das visuelle Konzept 50<br />

4.4 Das Interaktionskonzept 53<br />

4.5 Zeitraumpost <strong>als</strong> Schnittstelle 57<br />

4.6 Zeiteingrenzung anhand unscharfer Kriterien 59<br />

4.7 Erfahrungen bei der Konzeptentwicklung 61

5 Umsetzung 64<br />

5.1 Grundlage 64<br />

5.2 Extraktion digitaler Spuren 64<br />

5.3 Entwicklungsschritte 65<br />

5.4 Algorithmen zur Implantation von Zeit 67<br />

5.5 Algorithmen zur Formalisierung des Raums 69<br />

5.6 Demonstrator 73<br />

6 Zusammenfassung 80<br />

6.1 Überblick 80<br />

6.2 Fazit 82<br />

6.3 Ausblick 83<br />

7 Anhang 86

–<br />

7

1 Einleitung<br />

1.1 Abstract<br />

Viele täglich entstehende persönliche Daten, etwa Browserhistorien,<br />

Kommunikationsprotokolle aus Chat & Email, Fotos, Notizen, Projektstände<br />

und Aufgabenlisten haben einen starken Zeitbezug und lassen<br />

sich chronologisch ordnen. Da Zeit <strong>als</strong> abstraktes ,Ding‘ jedoch nicht<br />

erkannt werden kann, muss sie an eine wahrnehmbare ,Erscheinung‘<br />

gebunden werden [vgl. Baumgartner 94].<br />

ZeitRaumPost bindet Zeit an Orte und visualisiert Zeiträume durch Ortswechsel.<br />

Anders <strong>als</strong> gegenwärtig verbreitete Ansätze der Informationsvisualisierung<br />

und der Zeitgeographie (vgl. [Hägerstrand 70]), welche<br />

Zeit einer Karte <strong>als</strong> dritte Dimension oder durch Animation hinzufügen,<br />

kombiniert dieser Ansatz Zeit und geographische Information in einem<br />

interaktiven zweidimensional ruhenden Bild.<br />

Ziel dieser Arbeit ist es, die dabei entstehenden Muster auf räumliche<br />

und zeitliche Vergleichsfähigkeit zu untersuchen und in demonstratorische<br />

Anwendungsszenarien einzubinden.<br />

1.2 Motivation<br />

Die Frage nach der Darstellbarkeit von Zeit wirft per se viele weitere<br />

Fragen auf. Zeit <strong>als</strong> physikalische Größe gilt <strong>als</strong> abstrakt, ihre Beschreibung<br />

durch ein gerichtetes, eindimensionales System mit äquidistanten<br />

Abständen <strong>als</strong> fragwürdig und die biologische und kognitionspsychologische<br />

Funktionsweise ihrer Rezeption <strong>als</strong> offen. Der Chirurg Nidal Toman<br />

bemerkt: „Obwohl der Mensch über kein spezifisches Sinnesorgan<br />

verfügt, das ihm Auskunft über diejenige Zeit gibt, die man <strong>als</strong> physikalische<br />

oder Newton’sche Zeit (Weltzeit) bezeichnet, ist dennoch unbestritten,<br />

dass der Mensch über einen Zeitsinn verfügt, der es ihm ermöglicht,<br />

die Dauer von Ereignissen, die Intervalle und die zeitliche Sequenz<br />

von Ereignissen, die ihm die Sinnesorgane vermitteln, wahrzunehmen<br />

und in Erinnerung zu behalten ([Toman 04]).“<br />

8

Einleitung – Motivation<br />

Doch welche Aspekte von zeitbeschreibenden Ereignissen stimulieren<br />

den Zeitsinn? Wie kann etwas aussehen, das „ohne wirklichen Gegenstand<br />

dennoch wirklich“ 1 ist? Welche Erscheinungsformen können die<br />

Zeit zum wahrnehmbaren Gegenstand werden lassen? Wie werden diese<br />

erinnert und wie lässt sich ein derartiges Konstrukt verbildlichen und für<br />

den Entwurf von Benutzeroberflächen nutzen?<br />

Skizzierung eines Beispielszenarios<br />

Zur Verdeutlichung der Thematik sei ein verallgemeinerbarer beispielhafter<br />

Problemfall skizziert. Ein junger freier Journalist arbeitet für<br />

verschiedene wöchentlich und monatlich erscheinende Zeitungen und<br />

Zeitschriften. Für diese verfasst er Artikel, Kolumnen und Kommentare,<br />

er schreibt Beiträge für ein Onlineportal, pflegt einen persönlichen Blog<br />

und hält in unregelmäßigen Abständen Vorträge. Derzeit recherchiert er<br />

unter anderem zu den Auswirkungen des demographischen Wandels<br />

auf Fahrradmanufakturen. Dazu reist er häufig durch Deutschland um<br />

Originaltöne einzufangen, Szenegrößen zu interviewen, die Entwicklung<br />

ausgewählter Manufakturen zu verfolgen, Trends auf Radsportereignissen<br />

zu beobachten oder um in Bibliotheken und Stadtarchiven zu<br />

recherchieren. Manchmal fährt er ins Ausland um Zulieferer aufzusuchen,<br />

Rechercheergebnisse mit ausländischen Kollegen abzugleichen oder<br />

am Mittelmeer Urlaub zu machen und Erlebtes niederzuschreiben. Die<br />

Ergebnisse dieser Recherche sollen am Ende des Jahres <strong>als</strong> mehrseitiger<br />

Artikel an eine Fachzeitschrift verkauft werden, vorher aber auch für<br />

kleine Beiträge lokaler Onlineportale und für Katalogwerbetexte genutzt<br />

werden. Es wird deutlich, dass eine abgelegte Notiz unter Umständen<br />

zwar a priori einen dezidierten Verwendungszweck besitzt, aber tatsächlich<br />

in verschiedensten thematisch divergierenden Szenarien abgerufen<br />

wird, denen die ursprüngliche Zweckbestimmung nicht per se bekannt<br />

ist.<br />

Um seine Freunde und Familie auf dem Laufenden über seinen aktuellen<br />

Aufenthaltsort und seine persönlichen Eindrücke zu halten, nutzt er<br />

ausgiebig standortbezogene Dienste sozialer Netzwerke. Notizen hält er<br />

unterwegs meist in digitaler Form fest und nutzt einen Synchronisierungsdienst<br />

wie Evernote um geräte- und ortsunabhängig Notizen<br />

erstellen, bearbeiten und lesen zu können. Je nach Situation und verfügbaren<br />

Arbeitsutensilien schießt er ein Foto, tippt oder spricht er kurze<br />

Notizen ins Telefon, verfasst detaillierte Aufzeichnungen auf einem Tablet<br />

oder schreibt ganze Sätze in ein Notebook.<br />

1 Kant 98, S. 108.<br />

Evernote<br />

Software mit Dienst zum Speichern,<br />

Verwalten und Synchronisieren<br />

von Notizen mit Unterstützung<br />

vielfältiger Endgeräte<br />

Tablet<br />

Kurzform für Tablet-PC. Tragbarer<br />

Computer zur Bedienung mit<br />

Finger oder Stift, seit 2010 durch<br />

Einführung des iPads wieder<br />

beachtete Produktokategorie<br />

9

Coworking Space<br />

Offene Bürogemeinschaft. Stellt<br />

technische Infrastruktur und organisiert<br />

Veranstaltungen. Beliebt<br />

bei Startups und Freiberuflern.<br />

Information Retrieval<br />

Technik zur computergestützten<br />

Extraktion komplexer<br />

Inhalte, etwa aus Bildern.<br />

Zu bestimmten Zeitpunkten formuliert der Journalist auf den Notizen<br />

basierende Artikel, etwa wenn der Redaktionsschluss einer der Zeitungen<br />

naht oder um gegen Ende der Woche seine Erlebnisse in einem Blog-<br />

Eintrag zu reflektieren. Am Monatsende verfasst er einen Kommentar für<br />

einen seiner Kunden, und nach besonders einprägsamen Situationen<br />

schreibt er seine Kolumne. Für diese Aufgaben besitzt der Journalist<br />

einen Arbeitsplatz in einem Coworking-Space. Dort kann er auf sein<br />

Archiv und die notwendige Infrastruktur zurückgreifen, sich mit Kollegen<br />

kritisch austauschen und sich auf das Schreiben seiner Artikel konzentrieren.<br />

Informationsadressierung<br />

Von besonderer Bedeutung für die vorliegende wissenschaftliche Arbeit<br />

ist die Frage, wie der Journalist sich in seinen Notizen orientiert und wie<br />

er beim Schreiben die gesuchten Informationen findet; kurz, mit welchen<br />

Fragen er gesuchte Informationen bisher adressiert hat, welche Nachteile<br />

sich dabei offenbaren und wie diesen begegnet werden kann.<br />

Zum einen ist ein Zugang über den textbasierten Inhalt denkbar. Die<br />

Fragen könnten lauten: „Ich suche die Aufzeichnungen zum Austausch<br />

mit dem Geschäftsführer der Manufaktur A“ oder „Ich suche die Wachstumszahlen<br />

des Zulieferers B“. Antworten auf Fragen dieser Kategorie<br />

finden sich im Regelfall mithilfe einer Volltextsuche. Doch wie verhält es<br />

sich, wenn der Geschäftsführer im Wochenrhythmus befragt wurde und<br />

zu viele Protokolle mit ähnlichem Inhalt existieren, die Wachstumszahlen<br />

<strong>als</strong> Foto ohne treffenden Dateinamen gespeichert wurden, ein Hintergrundgeräusch<br />

gesucht wird, das in einer tschechischen Fabrik aufgenommen<br />

wurde oder einfach alle Notizen gewünscht sind, die kurz nach<br />

einem der letzten Treffen mit Kollege B im Lokal C entstanden? Auch<br />

wenn die textuelle Fragekategorie durch moderne Information Retrieval<br />

Methoden stark erweitert werden kann, zeigt sich dennoch in der Breite<br />

potenzieller Frageformulierungen die Notwendigkeit, ihr eine unterstützende<br />

Kategorie zur Seite zu stellen.<br />

Informationsbeschreibung über äußere Eigenschaften<br />

Da die Ausrichtung der Fragen auf das Inhaltliche in den zuletzt aufgeworfenen<br />

Beispielformulierungen keine erschöpfenden Antworten liefern<br />

kann, liegt es nahe, eine Ausrichtung auf die beschreibenden Eigenschaften,<br />

auf das Äußerliche hinzuzuziehen: die Information des Inhalts<br />

um Informationen der äußeren Beschreibung zu erweitern. Beschreibungen,<br />

die über den äußeren Umstand der Informationsentstehung<br />

10

Einleitung – Gliederung<br />

Auskunft geben, etwa den Zeitpunkt der Niederschrift. Somit entsteht<br />

eine Kategorie, die es dem Journalisten ermöglicht, Notizen mit Fragen<br />

der Form „erstellt zum Zeitpunkt t1,“ „ erstellt zwischen Zeitpunkt t1 und<br />

t2“ oder „erstellt nach Zeitpunkt t2“ zu adressieren.<br />

Kausale Verhältnis von Ort und Zeit<br />

Unter dieser Ausgangslage stellt sich wieder die eingangs formulierte<br />

Frage nach der Wahrnehmung, Erinnerung und Verbildlichung von Zeit.<br />

Im Laufe dieser <strong>Diplomarbeit</strong> wird gezeigt, dass ein kausales Verhältnis<br />

zwischen Zeit und Ort existiert, welches im skizzierten Beispiel ermöglicht,<br />

Fragen der äußeren Kategorie folgendermaßen zu konkretisieren:<br />

„erstellt nach Treffen in A“, „gespeichert vor Reise nach B“, „überarbeitet<br />

während längerem Aufenthalt in C“ oder „aufgenommen bei Pause von<br />

regelmäßigen Recherchen in D“.<br />

Das soeben beschriebene Beispiel wird die Arbeit begleiten, um die<br />

Thematik greifbar und verständlich zu gestalten. Dennoch sei darauf<br />

hingewiesen, dass das Konzept ZeitRaumPost keineswegs auf einen<br />

derartigen Anwendungsfall zu beschränken ist, sondern sich vielmehr<br />

<strong>als</strong> allgemein gültiger Ansatz versteht, der seinen Nutzerkreis im Kontext<br />

eines Arbeitslebens sucht, das zum Beispiel von Holm Friebe und Sascha<br />

Lobo in dem Buch Wir nennen es Arbeit [Friebe 06] oder durch Schlagworte<br />

wie Open Innovation, Bar Camps, digitaler Boheme, Coworking<br />

und Entrepreneurship beschrieben wird.<br />

1.3 Gliederung<br />

Das Kapitel 2 steckt die Betrachtungsdomäne ab, indem es der Untersuchung<br />

zugrunde liegende Themengebiete und Begriffe herleitet und<br />

definiert. So analysiert Kapitel 2.1 die Entwicklung und Bedeutung von<br />

standortbezogenen Diensten, vor allem in sozialen Netzwerken. Den<br />

dabei entstehenden Spuren von Ortsinformationen widmet sich Kapitel<br />

2.2 und stellt eine Typisierung von Spuren auf. Basierend auf der Begriffsklärung<br />

zu Ort, Raum und Zeit im Kapitel 2.3, beschreiben die Kapitel 2.4<br />

und 2.5 soziologische und kognitionspsychologische Erkenntnisse zur<br />

Wahrnehmung von Zeit und Raum. Unter praktischen Gesichtspunkten<br />

weist Kapitel 2.7 abschließend auf den Ansatz skalierbarer Benutzeroberflächen<br />

hin.<br />

11

Verwandte Arbeiten werden im Kapitel 3 vorgestellt, wobei die klassische<br />

Trennung von Ort und Zeit in verschiedene Bildelemente im Kapitel 3.2<br />

thematisiert wird, um im darauf folgenden Kapitel 3.3 Beispiele mit einer<br />

Zeitdarstellung beruhend auf Repetition vorzustellen. Kapitel 3.3 befasst<br />

sich mit den durch die Technik ermöglichten Abbildungen von erlebter<br />

Zeit auf animierte Zeit und Kapitel 3.4 präsentiert resümierend Ansätze<br />

der komplexen Verwebung von Ort und Zeit in einen integrierten bildnerischen<br />

Gesamtzusammenhang.<br />

Schlussfolgerungen der Betrachtungen aus den Kapiteln 2 und 3 zieht<br />

Kapitel 4. Aus den in Kapitel 4.1 synthetisierten Anforderungen wird im<br />

Kapitel 4.2 das Konzept ZeitRaumPost erarbeitet, wobei Betrachtungsschwerpunkte<br />

auf das visuelle Konzept und das Interaktionskonzept<br />

gelegt werden.<br />

Die Umsetzung des Demonstrators erläutert Kapitel 5. Dabei wird nach<br />

allgemeinen technologischen Überlegungen aus dem Kapitel 5.1 die<br />

Webschnittstelle zur Datenabfrage der standortbezogenen Dienste in<br />

Kapitel 5.2 beschrieben, woraufhin die Entwicklung vom Mock-up bis<br />

zum Demonstrator und die genutzten Technologien aufgezeigt werden.<br />

Die eingesetzten Darstellungsalgorithmen werden in den darauf folgenden<br />

Abschnitten dargestellt, indem Kapitel 5.3 auf die Implantation von Zeit<br />

und Kapitel 5.4 auf die Formalisierung des Raumes eingehen.<br />

Abschließend erfolgt in Kapitel 6.1 die Auswertung und Zusammenfassung<br />

der Arbeit, deren mitunter zuvor schon aufgeworfenen Möglichkeiten<br />

der Weiterentwicklung Kapitel 6.2 aufgreift und vertieft.<br />

12

Einleitung – Gliederung<br />

13

2 Definition und Ausgangslage<br />

2.1 Standortbezogene Dienste<br />

Point of Interest<br />

georeferenzierte Sehenswürdigkeit<br />

oder Ort von allgem. Interesse(<br />

Bank, Tankstelle, Restaurant, …)<br />

soziale Netzwerke<br />

Dienste, in denen virtuelle<br />

Gemeinschaften gemeinsam<br />

Inhalte erstellen und untereinander<br />

kommunizieren<br />

Unter standortbezogenen Diensten (häufig mit dem englischen Begriff<br />

,Location Based Services‘ bezeichnet) werden Dienste verstanden, die<br />

dem Nutzer abhängig vom aktuellen Aufenthaltsort bestimmte Informationen<br />

bieten. Dazu gehören unter anderem Navigationssysteme, die auf<br />

nahegelegene Orte von Interesse (engl.: Point of Interest) verweisen,<br />

Lösungen zur mobilen Arbeitszeiterfassung oder automatisierte Mautsysteme.<br />

In letzter Zeit wurden standortbezogene Dienste zunehmend<br />

mit der Funktionalität von sozialen Netzwerken und Microblogs verknüpft.<br />

Trotz begrifflicher Unschärfe werden diese Hybriddienste entgegen der<br />

englischen Bezeichnung ,location based social networks‘ auf deutsch<br />

weitgehend vereinfacht <strong>als</strong> standortbezogene Dienste bezeichnet, wenngleich<br />

Soziale Netzwerke mit standortbezogenen Diensten korrekt ist. Da<br />

für diese Betrachtung nur letzte Gattung relevant ist, wird in dieser Arbeit<br />

diese Vereinfachung übernommen.<br />

Nutzergruppen<br />

Carlo Ratti stellt in dem Paper ,Mobile Landscapes: Using Location<br />

Data from Cell Phones for Urban Analysis‘ [Ratti et al. 07] drei Kreise<br />

von Vorteilsnehmern standortbezogener Dienste auf: Individuelle Nutzer,<br />

Nutzergruppen und Dritte 2 . Für individuelle Nutzer ergeben sich Vorteile<br />

nach Ratti bei der „(a) Navigationsunterstützung […] etwa <strong>als</strong> mobiler<br />

Reiseführer mit fortlaufend an des Nutzers Ortswechsel angepasstem<br />

Inhalt“ 3 , <strong>als</strong> „(b) lokalisiertes Branchenbuch […] ,Wo ist das nächstgelegene<br />

vegetarische Restaurant?‘“ 4 und in „(c) bildungsbasierten Diensten<br />

[…] mit Anwendungen zum Vereinfachen des Bereisens historischer<br />

Stätten“ 5 . Sofern eine Gruppe von Nutzern auf standortbezogene Dienste<br />

zugreifen kann, ersinnt Ratti Szenerien für „(d) verteilte Chats und das<br />

2 Ratti et al 07, S. 5-6. Im englischen Original <strong>als</strong> ,Individual users as beneficiaries‘,<br />

,Groups of users as beneficiaries‘ und ,Third parties as beneficiaries‘ bezeichnet<br />

3 ebenda, S. 5. Im englischen Original: ,Navigation aids […] for example, a mobile guide<br />

with content continuously keyed to a user’s changing location‘<br />

4 ebenda. Im englischen Original: ,Geographically distributed yellow pages […] “Where is<br />

the nearest vegetarian restaurant?”‘<br />

5 ebenda. Im englischen Original: ,Educational services […] applications to ease the touring<br />

of historic sitesand other community-based environments‘<br />

14

Definition und Ausgangslage – Standortbezogene Dienste<br />

Auffinden von Freunden […] oder Leuten mit ähnlichen Profilen, welche<br />

die nähere Umgebung betreten oder sich in dieser bewegen“ 6 , „(e) ortsbezogene<br />

Spiele […], die die geographische Position der verschiedenen<br />

Nutzer berücksichtigen und auf Telefonen gespielt werden können“ 7<br />

und „(f) Verkehrs-Dienste [, die] Informationen hinsichtlich einer Gruppe<br />

von Nutzern mit Verkehrsaufzeichnungen koppelt, um Hinweise über<br />

Ballungen und Vorschläge für alternative Routen ausliefern zu können“ 8 .<br />

Er stellt „(g) Digitale Wandteppiche […], ein virtuelles Schaufenster [mit<br />

vom Nutzer hinzugefügten Nachrichten, Kommentaren und Fotos], das<br />

die Stadt überlagert“ 9 vor sowie „(h) koordinierte Aktionen [… bei denen],<br />

Nutzergruppen sich an sich ändernde Gegebenheiten anpassen können<br />

– etwa Protestierende während öffentlicher Demonstrationen“ 10 . Für die<br />

Gruppe der Dritten <strong>als</strong> Vorteilsnehmer sieht Ratti vor allem die Erfüllung<br />

sicherheitsrelevanter, kommerzieller und sozial-analytischer Interessen.<br />

Neben „(i) öffentliche Sicherheit und Schutz [… , wobei] der Ort des<br />

Anrufes von Notfalldiensten wie 110 und 112 genutzt werden kann“ 11 ,<br />

„(j) Familienschutz […] zum Auffinden von jugendlichen Söhnen, alten<br />

Menschen und behinderten Angehörigen“ 12 und „(k) Katastrophenhilfe<br />

[…, zur] Verteilung von Warnmeldungen abhängig von der geographischen<br />

Position“ 13 werden „(l) Geschäftssicherheit und Effizienz“ 14 , „(m)<br />

werbende und informative Dienste“ 15 und „(n) ortsabhängige Abrechnungen“<br />

angepriesen, die sensible Themen wie Nachverfolgung von<br />

Angestellten, mobile Arbeitszeiterfassung und profilbasierte ortsbezo-<br />

6 ebenda. Im englischen Original: ,Distributed chats and friend tracking […] or people<br />

with similar profiles, entering and moving in their region of proximity‘<br />

7 ebenda. Im englischen Original: ,Location-based gaming […] that take into account the<br />

geographic position of different users can be played on cell phones‘<br />

8 ebenda. Im englischen Original: ,Traffic services. Information concerning the position of<br />

a group of users can be interfaced with traffic monitoring in order to deliver news about<br />

congestion and suggestions for alternative routes‘<br />

9 ebenda S. 6. Im englischen Original: ,Digital tapistries […] a virtual showcase overlaid<br />

onto the city, where virtual messages are posted‘<br />

10 ebenda. Im englischen Original: ,Coordinated actions. Groups of users can coordinate<br />

and adapt to changing environmental conditions – such as protesters during public demonstrations‘<br />

11 ebenda. Im englischen Original: ,Public safety and security […] call location can be<br />

used for emergency services such as e_911 and e_112‘<br />

12 ebenda. Im englischen Original: ,Family security […] keep track of teenage sons, elderly<br />

people, disabled members‘<br />

13 ebenda. Im englischen Original: ,Emergency relief […] broadcast alerts that vary with<br />

geographic location‘<br />

14 ebenda. Im englischen Original: ,Business safety and efficiency‘<br />

15 ebenda. Im englischen Original: ,Commercial and information services‘<br />

15

gene Sonderangebote 16 berühren. Für die „(o) Abbildung des urbanen<br />

Systems“ sieht Ratti durch die Verfügbarkeit umfassender, anonymer,<br />

ortsbezogener Datenmengen erstm<strong>als</strong> die Möglichkeit der „Visualisierung<br />

,lebender Städte‘, komplexer Systeme deren Dynamik durch die<br />

Aktivitäten und Raumbewegungen der Leute beschrieben ist“ 17 , woraus<br />

er „mächtige Werkzeuge zum Verstehen und Kontrollieren vieler in<br />

urbanen Gegenden auftretender Phänomene“ 18 extrahiert.<br />

Soziale Netzwerke und standortbezogene Dienste<br />

Erste kommerziellen Anfänge<br />

wagten im Jahr 2000 die Studenten<br />

Dennis Crowley und Alex Rainert<br />

mit einem Dienst namens dodgeball,<br />

der in einigen US-amerikanischen<br />

Städten verfügbar war und<br />

mittlerweile von Google aufgekauft<br />

und in dessen Produkt Latitude<br />

aufgegangen ist. Crowley gründete<br />

2009 nach seinem Abgang von<br />

Google zusammen mit Naveen<br />

Selvadurai foursquare, der heute<br />

mit 5 Millionen Nutzern (vgl. [@fs<br />

penetration]) vor vergleichbaren<br />

Angeboten von brightkite, loopt<br />

und Gowalla (siehe [@brightkite], [@<br />

Abb. 1: Nutzerzahlen gängiger geosozialer loopt], [@gowalla]) den populärsten<br />

Netzwerke<br />

standortbezogenen Dienst darstellt.<br />

Seit 2010 bieten auch verbreitete<br />

soziale Netzwerke wie Twitter (190 Millionen Nutzer, vergleiche [@twitter<br />

16 ebenda. Im englischen Original <strong>als</strong> ,employee tracking‘, ,delivering leisure‘ und ,based<br />

on his/her profile […] the user could receive highlights about points of interest or special<br />

de<strong>als</strong> at commercial establishments within a radius of proximity‘ bezeichnet<br />

17 ebenda, S. 7. Im englischen Original: ,visualize ‘living cities’, complex systems whose<br />

dynamics are described based on people’s activities and movements in space‘<br />

18 ebenda. Im englischen Original: ,powerful tool to understand and control many phenomena<br />

occurring in urban areas‘<br />

16

Definition und Ausgangslage – Standortbezogene Dienste<br />

penetration]) und Facebook (500 Millionen Nutzer, vergleiche [@fb penetration])<br />

die Möglichkeit, eine publizierte Statusmeldung mit einem<br />

Standort zu verknüpfen. Relevante Kernaspekte der standortbezogenen<br />

Dienste bilden<br />

- Venues,<br />

- Check-in,<br />

- Shout und<br />

- Friends<br />

(vgl. [Humphreys08]).<br />

Venues bezeichnen ganz allgemein physische Orte, etwa Arbeitsstätten,<br />

Häuser, Wohnungen, Geschäfte, Cafés, Bildungseinrichtungen, Attraktionen<br />

oder Parks, an denen sich Nutzer standortbezogener Dienste<br />

aufhalten können. Venues werden sowohl durch einen menschenlesbaren<br />

Titel, <strong>als</strong> auch durch konkrete GPS-Koordinaten beschrieben,<br />

wobei sie unterschiedlich feine Granularität besitzen und verschachtelt<br />

sein können. In einer Venue Bibliothek können auch die Venues Bibliothekscafé,<br />

Bibliotheksrestaurant und ein zweiter Lesesaal enthalten sein.<br />

Diese Venues können mitunter dieselben GPS-Koordinaten besitzen,<br />

beziffern aber die vom Nutzer aktive Entscheidung, denjenigen Titel<br />

auszuwählen, welcher seiner Wahrnehmung zufolge am besten zutrifft.<br />

Ist dem standortbezogenen Dienst ein Ort unbekannt oder entspricht die<br />

Beschreibung nicht dem Mitteilungswerten, können vom Nutzer neue<br />

Venues erstellt werden. Wenn sich ein Nutzer in einer Venue befindet<br />

und dieses mitteilen möchte, kann er dort einen Check-in vollziehen.<br />

Namensgebend für diesen Vorgang sind vergleichbare Verfahren bei der<br />

Abfertigung eines Reisenden, etwa im Flughafen, oder dem Speichern<br />

in einer Versionsverwaltung. Der Check-in ist dadurch gekennzeichnet,<br />

dass die persönliche Ortshistorie einen neuen Eintrag mit detaillierten<br />

Angaben zum aktuellen Datum, der Uhrzeit und der Venue enthält. Dieser<br />

Eintrag wird per Broadcast an die Allgemeinheit oder eine eingegrenzte<br />

Zielgruppe versandt. Möchte der Nutzer neben Angaben zur Venue noch<br />

weitere Informationen veröffentlichen, etwa wie lange er sich voraussichtlich<br />

an einem Ort befinden wird oder welches Buch er entdeckt hat<br />

und für besonders empfehlenswert hält, kann der Check-in um entsprechenden<br />

Microcontent angereichert werden. Diese Kombination wird <strong>als</strong><br />

Shout bezeichnet; er befindet sich an einem bestimmten Ort und ruft.<br />

17

Als Freunde (meist im englischen ,friend‘, auch ,follower‘) einer Person<br />

werden die Nutzer bezeichnet, die Teil der eingegrenzten Zielgruppe<br />

sind, die über Check-ins aktiv informiert werden. Werden Check-ins oder<br />

ganze Historien <strong>als</strong> privat deklariert, erhalten nur diese exklusive Einsicht.<br />

Neben dem eigenen<br />

Mitteilungswunsch<br />

werden Nutzer von<br />

standortbezogenen<br />

Diensten zur aktiven<br />

Nutzung durch spielerische<br />

Ansätze und<br />

Abb. 2: Foursquare Badges Last Degree und Pizzaiolo<br />

Prämiensysteme motiviert.<br />

So vergibt Foursquare<br />

Abzeichen (engl.<br />

,Badges’, siehe auch<br />

[Badges]) bei Check-ins, die mehrfach an dem gleichen Ort oder an<br />

einem herausragenden Ort stattfinden, etwa das ,Pizzaiolo‘-Abzeichen<br />

für 25 Check-ins in Pizzerien oder das ,Last Degree‘-Abzeichen für einen<br />

Check-in am Nordpol (siehe Abb. 2). Der Nutzer, der in den vergangenen<br />

60 Tagen am häufigsten in einer bestimmten Venue eingecheckt hat, wird<br />

dort zum Mayor (deutsch: ,Bürgermeister‘) erklärt und zeigt dies jedem<br />

mit seinem Portrait auf der Venue-Beschreibung.<br />

Die virale Werbewirkung von Kampagnen unter Nutzung standortbezogener<br />

Dienste ruft vermehrt Unternehmen hervor, deren Filialen besondere<br />

Angebote für den Mayor oder auch für einfache Check-ins offerieren.<br />

Die US-amerikanische Café-Kette Starbucks bietet in den USA<br />

landesweit wechselnde Preisnachlässe auf Kaffee für diejenigen an, die<br />

in einer ihrer Filialen Mayor sind (siehe [@Starbucks]). Der Bekleidungshändler<br />

GAP verschenkte am 5. November 2010 an Nutzer des Dienstes<br />

Facebook Places insgesamt 10.000 Jeans, wenn diese mit dem eben<br />

gestarteten standortbezogenen Dienst von Facebook in einer GAP Filiale<br />

eincheckten (vgl. [@Facebook Jeans]).<br />

Geolocation-API<br />

Schnittstelle, die dem Browser<br />

Zugriff auf den Standort<br />

des Nutzers ermöglicht<br />

Mashup<br />

Erstellung neuer, medialer Inhalte<br />

durch Verknüpfung vorhandener<br />

Dienste und Informationen<br />

Anwendung und Vezahnung<br />

Nutzen lassen sich standortbezogene Dienste sozialer Netzwerke per<br />

Webinterface in aktuellen Browsern, die das Geolocation-API unterstützen.<br />

Des Weiteren existieren von den genannten Anbietern Applikationen<br />

für mobile Endgeräte, die einen größeren Funktionsumfang und<br />

komfortablere Nutzerführung <strong>als</strong> Webinterfaces bieten. Zwischen den<br />

Anbietern sind verschiedene Mashups entstanden. So müssen Personen<br />

18

Definition und Ausgangslage – Digitale Spuren<br />

nicht zwangsläufig ein neues Konto anlegen, sondern können zur Anmeldung<br />

bei Foursquare auf die Registrierungsinformationen von Facebook<br />

zugreifen; Microcontent von brightkite kann an das eigene Twitterkonto<br />

weitergeleitet und derart einer weiteren Zielgruppe zugänglich gemacht<br />

werden. Die so entstehende Subsumierung ermöglicht eine schnelle<br />

Entwicklung und ein breites Einsatzfeld für standortbezogene Dienste,<br />

da es die Einschränkungen einzelner Insellösungen lockert.<br />

Aus datenschutzrechtlicher Sicht stellen sich Fragen an den Umgang<br />

und die Zurschaustellung derartiger personenbezogenen Daten, wie sie<br />

etwa von Jerome Dobson und Peter Fisher in dem Beitrag Geoslavery<br />

[Dobson03] thematisiert werden.<br />

2.2 Digitale Spuren<br />

„knuper, knuper, kneischen,<br />

wer knupert an meinem Häuschen?“ 19<br />

heisst es in dem 1812 erstmalig in Schriftform erschienenen Märchen<br />

Hänsel und Gretel [Grimm 12]. Zwei Kinder, die im Wald ausgesetzt<br />

werden sollen, hinterlassen auf ihrem Weg eine Spur aus Brotkrumen,<br />

um den Weg nach Hause zu finden. Doch während in dieser Geschichte<br />

die Brotkrumen von Vögeln aufgefressen werden, was die Orientierung<br />

erfolglos werden lässt, erfreuen sich deren heutige Namensvetter<br />

Breadcrumbs einer zunehmend erfolgreichen Verbreitung. In der Interface-Gestaltung<br />

bezeichnet die Brotkrumen-Navigation (meist englisch<br />

,breadcrumbs navigation‘ genannt) eine Textzeile, welche die Tiefe der<br />

Durchdringung des Applikationskontextes beschreibt. Im Umfeld standortbezogener<br />

Dienste beschreiben ,digital breadcrumbs‘ eine Ansammlung<br />

meist nebenläufig generierter digitaler Informationsspuren.<br />

Entstehung und Klassifikation von digitalen Spuren<br />

Diese Informationen, hier <strong>als</strong> digitale Spuren bezeichnet, können auf<br />

unterschiedliche Art entstehen. Seien es auf den Moment bezogene<br />

absichtlich abgelegte Informationen bei der Nutzung reaktiver standortbezogener<br />

Dienste mit digitalen mobilen Endgeräten oder seien es<br />

beiläufig generierte Protokolle bei der Durchführung elektronischer<br />

Buchungen und Transaktionen. So vielseitig und unüberschaubar ihre<br />

Quellen und Entstehungsmöglichkeiten ausfallen, so breit gestaltet sich<br />

19 Grimm 12, S. 54<br />

19

die Staffelung der Qualitätskategorien, auf die sie abbilden. Für diese<br />

Arbeit lässt sich der Betrachtungskreis auf Spuren beschränken, die bei<br />

beliebiger Entstehungsart einen Ortsbezug besitzen. Die Entstehungsoffenheit<br />

durch Nichteingrenzung erweist sich <strong>als</strong> unumgänglich, sofern<br />

der Ansatz ein in dem Sinne offener ist, dass er Raum für die Adaptionen<br />

seiner Grundidee in andere Anwendungsszenerien anbietet und<br />

sich nicht durch eine zu eng gefasste Domäne künstlich einschränken<br />

darf. Jedoch erfordert diese Beliebigkeit auch eine gesonderte Betrachtung<br />

hinsichtlich der Einordnungsmöglichkeiten und Verwertbarkeit der<br />

digitalen Spuren. Zunächst ergibt sich die Frage nach der Bedeutung<br />

des Ortes für den Spuren Hinterlassenden. Auf welche Bezugsqualität<br />

von Person zu Ort lässt die Natur der Spuren schließen? Die Qualitäten<br />

sollen <strong>als</strong><br />

- Spuren mit aktivem Ortsbezug,<br />

- Spuren mit passivem Ortsbezug und<br />

- Spuren mit potenziellem Ortsbezug<br />

bezeichnet werden. Weiter ergibt sich neben dieser qualitativen Frage<br />

auch eine Frage quantitativer Natur, die auf die Akkuratesse bezüglich<br />

der Orts- und Zeitinformation zielt. Sie fragt zunächst nach der Genauigkeit<br />

hinsichtlich der Rastereinheiten der Zeit- und Ortsbeschreibung, um<br />

sich weitergehend mit der Relevanz dieser Genauigkeit für die Ort-Zeit-<br />

Rezeption zu befassen.<br />

Passiver Ortsbezug<br />

Spuren etwa, die ein digitales Flugticket hinterlassen kann, das Informationen<br />

zu Orten und Uhrzeiten von Start-, Lande- und Eincheckvorgängen<br />

enthält, sind in ihrer Auflösung zwar sehr genau, erlauben aber<br />

keine Rückschlüsse auf die Aufmerksamkeit und die Auseinandersetzung<br />

des Reisenden mit dem jeweiligen Ort. Dieser wird schnell von Ort<br />

zu Ort gebracht, wird aufgefordert, in einem von Beliebigkeit geprägten<br />

Verweilambiente zu warten, wodurch ihn vermutlich eine passive Ortsvergegenwärtigung<br />

prägt. Auch Daten, die ein automatisiertes Mautsystem,<br />

etwa das von Toll Collect (siehe [@toll collect]) speichert, bieten<br />

einen hohen Auflösungsgrad hinsichtlich dem Zeitpunkt und der Position<br />

eines Lastkraftwagens, erlauben aber ebenso wenig Rückschlüsse auf<br />

die Ortswahrnehmung des Kraftfahrers. Derart gesammelte Informationen<br />

gehören den Spuren mit passivem Ortsbezug an.<br />

20

Aktiver Ortsbezug<br />

Definition und Ausgangslage – Digitale Spuren<br />

Standortbezogene Dienste sozialer Netzwerke werden <strong>als</strong> reaktive<br />

Dienste bezeichnet. Anders <strong>als</strong> bei proaktiven Diensten, die auf beliebige<br />

Ereignisse – etwa dem Erreichen einer bestimmten Gegend oder dem<br />

Eintreten einer Uhrzeit – reagieren, müssen reaktive Dienste explizit vom<br />

Nutzer angefordert werden. Sie reagieren einzig auf den Nutzer. Da die<br />

Verwendung sozialer Netzwerke mit standortbezogenen Diensten aus der<br />

Motivation heraus entsteht, den eigenen Verbleib mitzuteilen, kann somit<br />

von einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Ort ausgegangen werden.<br />

Der Nutzer teilt bewusst mit, dass er sich an einem Ort mit einem Namen<br />

befindet. Diese Bewusstseinsvoraussetzung schmälert die zu erwartende<br />

Akkuratesse hinsichtlich der Ort-Zeit Information. Zum einen ist<br />

die namentliche Beschreibung eines Ortes weniger genau <strong>als</strong> die Angabe<br />

in geographischen Koordinaten 20 . Zum anderen entspricht der Zeitpunkt<br />

der Mitteilung durch den Handlungsaufwand nicht zwangsläufig dem der<br />

Vergegenwärtigung, so dass eine zeitliche Nähe angenommen, eine zeitliche<br />

Genauigkeit jedoch ausgeschlossen werden kann. Derartige Spuren<br />

seien <strong>als</strong> Spuren mit aktivem Ortsbezug bezeichnet.<br />

potenzieller Ortsbezug<br />

Eine Mischform dieser beiden Qualitäten bilden die Spuren mit passivem<br />

Ortsbezug. Aktuelle Fotokameras und Fotohandys besitzen digitale<br />

Uhren und mitunter GPS-Empfänger, so dass aufgenommene Bilder<br />

mit EXIF-Daten zum Ort und Zeitpunkt der Aufnahme versehen werden<br />

können. Bei Landschafts- und Architekturfotografie wird der Fotograf<br />

absichtlich sein Motiv wählen, er entscheidet aktiv dass er den Eiffelturm<br />

oder den Blick vom Schönfelder Hochland festhalten wird. Gleiches gilt<br />

für Aufnahmen von Dingen vor entsprechenden Motiven. Ist das Foto<br />

jedoch nur auf eine Person, ein Licht- und Schattenspiel, eine Wolkenkonstellation<br />

bezogen, kann nicht mehr davon ausgegangen werden,<br />

dass diese Spur aus einem aktiven Bekenntnis zum Ort entstanden ist.<br />

Der Ort ist vielmehr Nebenprodukt. Derartige Spuren sollen im Folgenden<br />

<strong>als</strong> Spuren mit potenziellem Ortsbezug bezeichnet werden.<br />

20 „Bibliothek TU Dresden“ beschreibt eine Fläche von knapp 100 x 100 m aus. GPS erhobene<br />

Informationen einen auf unter 10 m genauen Punkt.<br />

21

2.3 Betrachtungen zu Raum und Zeit<br />

Im Zusammenhang mit dem Begriff Zeit wird häufig der Begriff des<br />

Raumes verwendet. Umgangssprachlich beschreibt das „Hier und Jetzt“<br />

die absolute Vergegenwärtigung, das Raum-Zeit-Kontinuum entspringt<br />

der Relativitätstheorie und schildert das Bestreben, die drei erfahrbaren<br />

physischen Dimensionen des Raums um eine zeitliche Dimension<br />

zu erweitern. Das Raumverständnis beruht hierbei auf dem mathematischen<br />

euklidischen Raum. Er bildet auch die Grundlage für weitere<br />

mathematische Raumkonstrukte, etwa den normierten oder den affinen<br />

Raum, und wurde bis zur Verfeinerung des physikalischen Raumbegriffs<br />

aufgrund der ihm innewohnenden physikalischen Tragweite umfassend<br />

<strong>als</strong> Anschauungsraum bezeichnet. Da dieser mathematische Ur-Raum<br />

zunächst durch seine n Dimensionen definiert ist, wird er schlicht anhand<br />

dieser beschrieben: n<br />

Raum und Ort<br />

Doch der Begriff Raum ist so vielseitig wie unscharf. Der mathematisch-physikalischen<br />

Sichtweise stellt sich etwa die architektonische<br />

Anschauung gegenüber. Dort gehört die Definition und Gliederung eines<br />

Raumes zu den grundlegenden Aufgaben des Entwerfens (vgl. [Löw 07]<br />

und [Krusche 08]).<br />

Für den Verlauf dieser Arbeit muss somit geklärt werden, wo in dem heterogenen<br />

Feld des Raum-Begriffes die relevanteste Bedeutung verortet<br />

ist, zumal sich die Frage stellt, welcher Maßstab dem Begriff Raum zugeordnet<br />

werden kann. Ist der Raum das kleinste Element, das sich an<br />

einem Ort befindet, das Zimmer <strong>als</strong> Arbeitsraum, der Begegnungsraum<br />

vor dem Kaffeeautomaten oder gar der Innenraum eines beweglichen<br />

Autos? Oder ist der Raum Synonym für die Menge aller Elemente, der<br />

Raum, der alle weiteren Betrachtungen umschließt?<br />

Wenn im Fortlauf dieser Arbeit der Begriff Raum genutzt wird, ist der<br />

Ort gemeint, dem neben der geographischen Beschreibung weitere<br />

kontextabhängige, sinnliche Qualitäten zugeschrieben werden.<br />

Zeit wird in der Mathematik mit t beschrieben, hat eine zunehmende,<br />

vorgeschriebene Richtung und entstammt dem althochdeutschen ,zît‘,<br />

welches ,Abgeteiltes‘ bedeutet (vgl. [Duden 03]). Doch was zerteilt Zeit<br />

und wie kann Zeit selbst unterteilt werden?<br />

22

Naturzeit, Erlebniszeit und Personenzeit<br />

Definition und Ausgangslage – Über die Wahrnehmung von Zeit<br />

Hans Michael Baumgartner beschreibt in seinem Beitrag zum Buch<br />

Zeit und Zeiterfahrung [Baumgartner 94] drei fundamentale Typen von<br />

Zeiterfahrung. Unter der Naturzeit versteht er die physikalisch-objektive<br />

Beschreibung von Zeit, die durch den Rhythmus der Natur, etwa durch<br />

die circadianen Tages- und Jahresrhythmen, die Rhythmen der Jahreszeiten<br />

oder Jahreswechseln vorgegeben wird: „Sie ist messbar, wobei sie<br />

nicht an sich selber, sondern an Bewegungen gemessen wird, die konstant<br />

sind bzw. in gewissem Sinne konstante Perioden haben“ 21 . Er nennt<br />

das Prinzip der Uhr die Bedingung zur Messung der Naturzeit, welche<br />

exakte Naturwissenschaft erst ermögliche. Sich auf Kants Kritik der<br />

reinen Vernunft stützend bemerkt er jedoch, „daß [der Naturzeit] nicht<br />

eigentlich objektive Realität zukommt, sondern nur eine Realität empirischer<br />

Art“ 22 .<br />

Demgegenüber positioniert Baumgartner die Erlebniszeit <strong>als</strong> subjektive<br />

„Perspektive der Zeit des erlebenden Bewußtseins [… und ] der Zeit<br />

einer handelnden Person“ 23 . Aus dieser Erlebniszeit wiederum entstehe<br />

Personenzeit, die „aus der Erfahrung des Sich-entscheiden-Müssens<br />

und des faktischen Sich-Entscheidens“ 24 erwächst, worin Baumgartner<br />

die Entstehung von qualitativer Zeitbestimmung erkennt, denn „Entscheidungen<br />

bilden die markanten Punkte, die die Geschichtlichkeit des<br />

Subjekts konstituieren“ 25 .<br />

2.4 Über die Wahrnehmung von Zeit<br />

„Tatsache ist, dass wir Zeit messen können, doch das gibt keine Garantie, dass<br />

wir verstehen, was Zeit ist oder ob es angemessen ist sie metrisch zu erfassen.“ 26<br />

So schreibt Umberto Eco in der Einleitung zu dem Buch The Story of Time<br />

und fragt, wie aus dem harten metrischen System ein sich permanent<br />

wandelndes Gefüge aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft extrahiert<br />

werden kann. Sich auf ein Zitat Aristoteles‘ „Die Zeit ist das, worin<br />

21 Baumgartner 94, S. 192<br />

22 ebenda, S. 192<br />

23 ebenda, S. 194<br />

24 ebenda, S. 194<br />

25 ebenda, S. 194<br />

26 Eco 99, S. 11. Im englischen Original: ,The fact is that we can measure time, but this<br />

gives us no guarantee that we understand what time is or whether it is proper to measure<br />

it metrically.‘<br />

23

sich Ereignisse abspielen“ [Aristoteles 87] stützend und aufbauend auf der<br />

bereits in der Einleitung angedeuteten Tatsache, dass „der Mensch kein<br />

Sinnesorgan zur Messung der physikalischen Zeit“ 27 besitze, schlussfolgert<br />

die Kunsthistorikerin Ursula Maria Probst: „Psychologisch lässt sich<br />

Zeit <strong>als</strong> eine Dimension der Wahrnehmung des Erlebens beschreiben,<br />

das an Ereignisse gekoppelt ist“ 28 . Sie beschreibt ein Konstrukt namens<br />

Gehirnuhr, deren ausgesandte Impulse zur Repräsentation von Dauer<br />

genutzt würden. Pulsgeber und Zähler arbeiten nach einem bestimmten<br />

Takt, das Speichern der Impulse, welche die „Empfindung der Geschwindigkeit<br />

des Zeitablaufs“ 29 steuert, sei aufmerksamkeitsbasiert. „Von<br />

einer Tätigkeit abschweifen“ 30 führe dazu, dass „subjektiv die Zeitdauer<br />

<strong>als</strong> kürzer eingeschätzt [wird], <strong>als</strong> in der Situation, in der wir uns auf die<br />

Zeit konzentrieren“ 31 . Anders ausgedrückt lässt sich Probst auch derart<br />

zusammenfassen, dass die Auseinandersetzung mit neuen Situationen,<br />

die <strong>als</strong> Abschweifen von verinnerlichten Strukturen zu verstehen ist, zu<br />

einer Vielzahl wahrzunehmender Ereignisse führt, und dass sich Zeitverarbeitung<br />

und Geschwindigkeitsempfindung nach der Aufmerksamkeit<br />

hinsichtlich Zeit und Ereignis richtet.<br />

Ereignisse<br />

Etymologisch betrachtet entstammt das Wort Ereignis – ein Ding, das<br />

sich ereignet – dem mittelhochdeutschen ,(er)öugen‘, welches ,vor Augen<br />

stellen‘ bedeutet (siehe [Duden 03]). Abhängig von der Person, der etwas<br />

vor Augen geführt wird, nehmen Ereignisse verschiedene Formen an, so<br />

dass unterschiedliche von Situation und Persönlichkeit geprägte Details<br />

gesehen, verarbeitet und erinnert werden. So erlebt ein Angestellter im<br />

Außendienst, der viel Zeit im Auto verbringt, häufig mit dem Verkehr<br />

verknüpfte Ereignisse. Ein Musikliebhaber verbindet Ereignisse hingegen<br />

häufiger mit dem Hören von Geräuschen und Klängen und ein Botaniker<br />

mit Wetterbedingungen und Pflanzenwuchs. Gemein ist diesen sehr<br />

unterschiedlichen Ereignistypen jedoch ein jeweils assoziierter Ort. Der<br />

Stau des Außendienst-Angestellten ereignete sich auf einem bestimmten<br />

Streckenabschnitt, die Klänge wurde in einem bestimmen Rahmen und<br />

Raum gehört, die Pflanzen auf einem bestimmten Beet gepflanzt.<br />

27 Probst 09, S. 13<br />

28 ebenda<br />

29 ebenda<br />

30 ebenda<br />

31 ebenda<br />

24

Definition und Ausgangslage – Über die Wahrnehmung von Orten<br />

Wird die zuvor aufgestellte kausale Kette wieder aufgenommen, lässt<br />

sich feststellen, dass das Zeitkonstrukt, welches durch Erlebniszeit und<br />

individuelle Zeit beschrieben wird, aus Ereignissen besteht, welche an<br />

einem Ort stattfanden und in der Errinerung mit diesem verknüpft sind.<br />

2.5 Über die Wahrnehmung von Orten<br />

Auf der Suche nach einer „Umwelt, die nicht nur gut geordnet, sondern<br />

auch mit Poesie und Symbolgehalt gefüllt ist“ 32 , legte der Städtebauer<br />

Kevin A. Lynch mit dem Buch Das Bild der Stadt [Lynch 89] einen der<br />

Grundsteine für einen Forschungszweig, der im sozialgeographischen<br />

Kontext <strong>als</strong> Wahrnehmungsgeographie bezeichnet wird und sich der<br />

Untersuchung der Perzeption von Raum widmet. 33<br />

allgemeine Vorstellungen von Raum<br />

Lynch untersucht gestützt durch Feldstudien die mentale Repräsentation<br />

geographischer Räume und Landschaften. Diese sind „das strategische<br />

Hilfsmittel [, die] Vorstellung von der Umgebung in dem allgemein geistigen<br />

Bild, das sich eine Person von der äußeren Welt der Erscheinung<br />

macht“ 34 . Die diesbezügliche Einprägsamkeit von Umgebung wird von<br />

Lynch auch <strong>als</strong> „– in einem höheren Sinn – Greifbarkeit“ 35 verstanden:<br />

„Gegenstände [, die] sich den Sinnen klar umrissen und intensiv<br />

darstellen“ 36 werden – in einem höheren Sinn – greifbar. Bedeutsam<br />

für den Einzelnen werden Elemente aus der Umwelt, indem sie von<br />

diesem ausgesucht und zusammengefügt werden, wodurch „das Bild<br />

einer gegebenen Wirklichkeit für verschiedene Wahrnehmende je ein<br />

ganz verschiedenes sein“ 37 kann. Die sich daraus ergebende Annahme,<br />

mit einer stark fragmentierten Beschreibung konfrontiert zu sein, relativiert<br />

Lynch jedoch umgehend, da durch eine Einteilung der Betrachter<br />

in möglichst gleichmäßige Gruppen, basierend auf den Variablen Alter,<br />

Geschlecht, Erziehung, Beschäftigung, Temperament und Bekanntschaft<br />

mit dem Gegenstand, die „Bedeutsamkeitswahrscheinlichkeit“ 38 präzise<br />

vorhergesagt werden könne. Diese ,Gruppenvorstellungen‘ werden im<br />

32 Lynch 89, S. 141<br />

33 Ähnliche Ansätze verfolgte auch der Geograph Torsten Hägerstrand, vergleiche [Hägerstrand<br />

70] und Kapitel 3.4 – Zeit durch Tiefe.<br />

34 ebenda, S. 13<br />

35 ebenda, S. 20<br />

36 ebenda<br />

37 ebenda<br />

38 ebenda<br />

25

folgenden zu dem Konzept der ,allgemeinen Vorstellungen‘ generalisiert,<br />

die „in den Wechselbeziehungen einer einzigen physischen Realität, einer<br />

gemeinsamen Kultur und einer die Grundlage bildenden physiologischen<br />

Natur in Erscheinung treten“ 39 können.<br />

Lynch stellt die fünf „wesentlichen Vorstellungselemente“ 40 Wege, Grenzlinien,<br />

Bereiche, Brennpunkte und Merk-/ Wahrzeichen auf, so dass „die<br />

Welt […] rings um eine Anzahl von Brennpunkten angeordnet […, sie] in<br />

benannte Bezirke zerstückelt oder durch in Erinnerung behaltene Strecken<br />

zusammengefügt werden“ 41 könne. Diese Elemente sind wie folgt<br />

definiert:<br />

1. Wege: „Wege sind die Kanäle, durch die sich der Beobachter gewohnheitsmäßig,<br />

gelegentlich oder möglicherweise bewegt. Es kann sich<br />

dabei um Straßen, Spazierwege, Verbindungswege, Wasserwege,<br />

Eisenbahnen handeln. Für viele Leute stellen diese Wege die vorherrschenden<br />

Elemente in ihrem Umgebungsbild dar. […] Längs dieser<br />

Bewegungslinien sind – auf sie bezüglich – die anderen Umgebungselemente<br />

angeordnet.“ 42<br />

2. Grenzlinien: „Grenzlinien oder Ränder sind diejenigen Linearelemente,<br />

die vom Beobachter nicht <strong>als</strong> Wege benutzt oder gewertet werden. […]<br />

Sie stellen eher seitliche Richtmarken <strong>als</strong> Koordinatenachsen dar [ ,<br />

die ] für viele Leute […] nicht so eine wesentliche Rolle spielen, wie die<br />

Wege.“ 43<br />

3. Bereiche: „Bereiche sind die mittleren bis großen Abschnitte einer<br />

Stadt – und zwar werden sie <strong>als</strong> zweidimensionale Gebiete [… wahrgenommen,<br />

wobei ] jedes aufgrund seines irgendwie individuellen<br />

Charakters erkennbar ist. Von innen stets zu identifizieren, werden sie<br />

auch von außen <strong>als</strong> Referenz benutzt […]. Die meisten Leute gliedern<br />

ihre Stadt auf diese Weise – mit dem Unterschied, daß hier Wege, dort<br />

Bereiche die vorherrschenden Elemente sind.“ 44<br />

4. Brennpunkte: „Brennpunkte sind die strategischen Punkte einer<br />

Stadt, die einem Beobachter zugänglich sind; sie sind intensiv genutzte<br />

Zentralpunkte, Ziel und Ausgangspunkt seiner Wanderungen. In der<br />

Hauptachse können sie <strong>als</strong> Knotenpunkte gelten, <strong>als</strong> Verkehrsunterbrechungen,<br />

<strong>als</strong> Kreuzungen oder Treffpunkte der Straßen […]. Viele<br />

39 ebenda<br />

40 ebenda, S. 175<br />

41 ebenda, S. 18<br />

42 ebenda, S. 60 - 61<br />

43 ebenda, S. 61<br />

44 ebenda<br />

26

Definition und Ausgangslage – Über die Wahrnehmung von Orten<br />

Brennpunkte sind Knoten- und Konzentrationspunkte zugleich. Der<br />

Begriff ,Knotenpunkt‘ ist eng mit dem Begriff ,Weg‘ verknüpft, da in<br />

einem solchen Punkt Wege zusammenlaufen […]. Sie stehen auch in<br />

Zusammenhang mit dem Begriff ,Bereich‘, da sie deren Mittelpunkte,<br />

ihre Polarisationszentren bilden. […] Mitunter nehmen sie in dem Bild<br />

sogar eine vorherrschende Stellung ein.“ 45<br />

5. Merk- oder Wahrzeichen: „Merkzeichen stellen eine andere Art von<br />

optischen Bezugspunkten dar. – In sie kann der Beobachter nicht<br />

eintreten, sie sind äußere Merkmale. […] Ihre Benutzung fordert das<br />

Aussondern eines einzelnen Elementes aus einer Unmenge von<br />

Möglichkeiten. […] Zu solchen Merkzeichen gehören einzelne Türme,<br />

goldene Kuppeln, einzelstehende Repräsentationsbauten.“ 46<br />

Es fällt auf, dass, anders <strong>als</strong> zunächst vermutet, das mentale Abbild der<br />

Umwelt nicht vordergründig auf Merkzeichen basiert, sondern auf Wegen<br />

und Bereichen. Die Bedeutung der Wege unterstreicht Lynch durch eine<br />

Testreihe, bei der Probanden verschiedene Image genannte Planskizzen<br />

zeichneten. „Ziemlich häufig wurde das Image entlang gewohnter Bewegungslinien<br />

und von diesen ausgehend entwickelt“ 47 , während nur „in<br />

seltenen Fällen […] der Ausgangspunkt eine Gruppe einander benachbarter<br />

Gebäude“ 48 war. „So ging der Zeichner z.B. zweigartig von einem<br />

Ausgangspunkt aus oder begann mit einer Grundlinie […]. Wieder andere,<br />

besonders in Los Angeles, fingen mit der zugrunde liegenden Struktur<br />

(dem Straßenraster) an und fügten das Detail hinzu“ 49 .<br />

Die Tatsache, dass Merkzeichen aus einer Unmenge von Möglichkeiten<br />

auszuwählen sind, stellt in Frage, ob die Bedeutsamkeit für deren Auswahl<br />

tatsächlich einer Gruppenvorstellung, respektive allgemeinen Vorstellung<br />

entsprechen kann, oder ob es sich dabei vielmehr um individuelle und<br />

situative Entscheidungsmechanismen handelt. Die Klärung dieser Frage<br />

wäre auch für die Berücksichtigung von Merkstellen in generischen<br />

Kontexten von Interesse.<br />

45 ebenda<br />

46 ebenda, S. 62<br />

47 ebenda, S. 106<br />

48 ebenda<br />

49 ebenda<br />

27

Verbildlichung <strong>als</strong> kognitive Karte<br />

Kognitive Karten bringen das mentale Abbild dieser wesentlichen Vorstellungselemente<br />

in ein Bild (vgl. [Barkowsky 02]: „räumliches Wissen im<br />

Geist wird in Psychologie, Anthropologie und Geographie metaphorisch<br />

gewöhnlich <strong>als</strong> kognitive Karte bezeichnet. Ursprünglich <strong>als</strong> Analogie zu<br />

äußeren kartenartigen Abbildung gedacht, wurde die Metapher mehr und<br />

mehr in einem figürlichen Sinn verstanden.“ 50 ), wobei „zahlreiche empirische<br />

Untersuchungen der Kognitionspsychologie deutlich machten, dass<br />

die Kartenmetapher für mentale Abbildungen von räumlichem Wissen<br />

nicht wörtlich übersetzt werden darf. Anstatt kohärent, wahrheitsgetreu<br />

und vollständig zu sein, müssen mentale Abbildungen von räumlichem<br />

Wissen <strong>als</strong> fragmentiert, verzerrt und unvollständig betrachtet werden.“ 51<br />

Barkowsky konstatiert, dass diese Verzerrungen einem System folgen,<br />

welches sich durch<br />

- Winkelvereinfachung,<br />

- Linienbegradigung,<br />

- Objektverschiebung und<br />

- hierarchische Gruppierung<br />

beschreiben lasse. Er erklärt, dass „Winkel zwischen linearen Merkmalen<br />

mental verändert werden, um in idealisierte Formen zu passen (Linien<br />

werden begradigt, Winkel annähernd an rechte Winkel idealisiert)“ 52 und<br />

um dieses zu erreichen, würden „Objekte versetzt und rotiert so dass<br />

sie eine schematische Konfiguration formieren.“ 53 , wobei die Bezugssysteme<br />

„nicht eine einfache homogene Struktur formen, sondern auf hier-<br />

50 Barkowsky 02, S. 1. Im englischen Original: “spatial knowledge in mind is usually referred<br />

to metaphorically as cognitive mpas in psychology, anthropology, and geography.<br />

Initially meant as an analogy to external map-like representations, the metaphor became<br />

more and more understood in a figurative sense“<br />

51 ebenda, S. 2. Im englischen Original: „Numerous empirical investigations in cognitive<br />

psychology have revealed, that the map metaphor for mental representations of spatial<br />

knowledge must not be interpreted in a literal sense. Instead of being coherent, veridical,<br />

and complete, mental representations of spatial knowledge must be conceived as<br />

fragmentary, distorted and incomplete.“<br />

52 ebenda. Im englischen Original: „[…] angles between linear features are mentally modified<br />

to fit more ideal forms (lines are straightened, angles are idealised toward right angles)“<br />

53 ebenda. Im englischen Original: „objects are displaced and rotated to form more schematic<br />

configurations“<br />

28

Definition und Ausgangslage – Skalierbare Benutzeroberflächen<br />

archische Art und Weise organisiert sind (zum Beispiel wird die räumliche<br />

Beziehung zwischen einem Gebäude in Stadt A und einem Gebäude in<br />

Stadt B durch die räumliche Beziehung zwischen den beiden Städten<br />

vorgegeben)“ 54 .<br />

2.6 Skalierbare Benutzeroberflächen<br />

Eine Möglichkeit, Ben Schneidermans Credo „Overview first, zoom and<br />

filter, then details-on-demand“ 55 umzusetzen, ist die Nutzung von skalierbaren<br />

Benutzeroberflächen (meist englisch ,Zoomable User Interface‘,<br />

kurz ZUI genannt). Während klassische Benutzeroberflächen verschiedene<br />

Ansichten auf dieselbe Information durch Schnitte trennen, ermöglichen<br />

ZUIs das Anpassen der dargestellten Information durch Eintauchen.<br />

Semantische Skalierung<br />

Mittels semantischer Skalierung kann das Verhältnis zwischen Übersicht<br />

und Detailgrad der dargestellten Informationen durch Anpassung<br />

der Betrachternähe gesteuert werden. In der Übersicht stellt jedes ZUI-<br />

Objekt eine kleine abstrahierte Informationseinheit dar, während das<br />

Eintauchen die nähere Betrachtung darunterliegender Details offeriert.<br />

Fischaugen Zoom<br />

Die Fischaugen-Zoom-Technik stellt eine weitere Möglichkeit zur Navigation<br />

in skalierbaren Benutzeroberflächen dar. Anders <strong>als</strong> der semantische<br />

Zoom, der den gesamten Betrachtungsbereich skaliert, vergrößert<br />

der Fischaugen-Zoom ähnlich der namengebenden Kameraobjektive<br />

nur einen kleinen Bereich rings um das Betrachtungszentrum. Zu den<br />

Rändern der Fischaugendarstellung wird das Bild derart verzerrt – <strong>als</strong>o<br />

auch verkleinert–, dass ein nahtloses Anknüpfen an nicht transformierte<br />

Interfacebereiche möglich ist (vergleiche auch [Schaffer 96]).<br />

Da die Koppelung von Nähe an Detail und Abstand an Übersicht der<br />

gängigen Erfahrung und somit der Erwartungshaltung von Nutzern<br />

entspricht, gelten ZUIs <strong>als</strong> besonders leicht erlern- und bedienbar und<br />

performant bei der Lösung interaktiver Probleme (vgl. [Benderson 95]).<br />

54 ebenda. Im englischen Original: „mental representations of spatial knowledge do not<br />

form a single homogenous structure, but are organized in a hierarchical manner. (for<br />

example the spatial relationship between a building in city A and a building in city B is<br />

given by the spatial relationship between the two cities“<br />

55 Shneiderman 03, S. 376<br />

29

Benderson ermittelte in Untersuchungen eine hohe Performanz bei dem<br />

Lösen vorgegebener Aufgaben. Die daraus resultierende niedere Hemmschwelle<br />

und die assoziative Gewissheit der Rückmeldung empfehlen<br />

skalierbare Benutzeroberflächen für Szenarien mit explorativem<br />

Charakter, deren dargestellte Information und potenzielle Interaktion in<br />

einem sich gegenseitig adaptierenden Verhältnis stehen.<br />

Da skalierbare Benutzeroberflächen sich vorwiegend durch das Zooming<br />

und die direkte Rückmeldung auszeichnen und Multitouch-Gesten auf<br />

direkt manipulierbaren Interfaces effektive Ergebnisse erzielen, werden<br />

skalierbare Benutzeroberflächen häufig mit Multitouch-Interaktion<br />

gekoppelt (vergleiche [Marinos 10])<br />

2.7 Überlagerung und Verortung<br />

Sollen Zeit und Raum in einen gemeinsamen Kontext gebracht werden,<br />

so dass der Raum zur beschreibenden Komponente einer Ausformulierung<br />

von Zeit entwickelt werden kann, stellt sich auch die Frage nach<br />

dem Motivationsgrund. Der Raum wird zur Zeit und verwebt die räumliche<br />

Physis mit zeitlichen Gerichtetheit in einem integrierten Ganzen,<br />

doch mit welcher Absicht?<br />

Indem etwas derart Allgegenwärtiges und dennoch Flüchtiges wie die<br />

Zeit in dem Maße formulierbar wird, dass sie auf kognitionspsychologischem<br />

Fundament still stehend greifbar wird, eröffnet sie eine eigene<br />

Wertemenge, die <strong>als</strong> Abbildungszielbereich genutzt werden kann. Erfolgt<br />

die Ausgestaltung der Zeit in dem Bewusstsein ein Zielbereich zu sein,<br />

bietet sie Verankerungsmöglichkeiten für Objekte, die sich nicht nur mit<br />

einer Raumbeschreibung, sondern auch für Objekte, die sich mit einer<br />

Zeitbeschreibung adressieren lassen. Ein Objekt, welches über eine zeitliche<br />

Komponente verfügt, kann folglich in einer übergreifenden Raum-<br />

Zeit Systematik verortet werden.<br />

Ortsbezug digitaler Informationen<br />

Bilder von Digitalkameras können einen Ortsbezug inhaltlicher Art haben,<br />

indem sie etwa den Eiffelturm abbilden. Sie können aber auch einen<br />

beschreibenden Ortsbezug haben, indem sie um EXIF-Daten angereichert<br />

werden, welche die geographische Position maschinenlesbar mit<br />

dem Bild speichert. Eine digitale Notiz hingegen, sofern sie sich nicht<br />

dezidiert mit einem lokalen oder räumlichen Thema befasst, hat im Regelfall<br />

über die Ereignisbedingungen hinaus keinen räumlichen Bezug (vgl.<br />

30

Definition und Ausgangslage – Überlagerung und Verortung<br />

Kapitel 2.2 – Digitale Spuren). Dadurch, dass die Notiz jedoch über einen<br />

Zeitaspekt verfügt, kann die kausale Kette aus Kapitel 2.4 eingebracht<br />

werden und ihre Zeitinformation mit einer Rauminformation verknüpft<br />

werden, die auf der persönlichen Ortshistorie des Verfassers beruht.<br />

Dadurch fällt bei identischem Information-Zeit-Tupel die hinzugefügte<br />

Ortskomponente je nach Verfasser unterschiedlich aus.<br />

Raum durch Zeit<br />

Da digitale Informationen immer einen Zeitbezug besitzen, lässt sich<br />

feststellen: Indem die raumlose Information in einem Raumkontext<br />

verortet werden kann, kann die raumbasierte Zeitformulierung mit einer<br />

beliebigen Information überlagert werden. Und anders herum, kann der<br />

Nutzer auch eine beliebige raumlose Information in einer raumbasierten<br />

Zeitformulierung wiederfinden.<br />

{Beispiel???}<br />

31

3 Verwandte Arbeiten<br />

3.1 Über Bilder aus Ort und Zeit<br />

Die Spezifikation des Feldes, in dem verwandte Arbeiten zu suchen sind,<br />

wirft die Notwendigkeit auf, die Verwandtschaft und somit die Vergleichskomponenten<br />

zu definieren. Besonders spannend erweist sich dabei,<br />

die Betrachtung auf jene Felder zu lenken, in denen entweder versucht<br />

wurde, Zeit und Raum in einen bildnerischen Kontext zu bringen, oder in<br />

denen der Ansatz gewagt wurde, durch Dehnung der Ebene die Abbildungssmöglichkeiten<br />

zu erweitern.<br />

Verallgemeinernd lässt sich die Auswahl auf Formulierungen kartografischer<br />

Natur eingrenzen. Dort finden sich viele Ansätze, die auf den auch<br />

von Jacques Bertin formulierten Abbildungsvorschriften basieren und<br />

je eine Informationsgröße auf eine visuelle Variable projizieren. Somit<br />

kann sich die Darstellungsarbeit auf Erkenntnisse stützen, welche etwa<br />

die Eigenschaften Position, Größe, Helligkeit, Muster, Farbe, Richtung<br />

und Form zielgerichtet zur Vermittlung von Assoziativität, Selektivität,<br />

Ordnung und Quantität einsetzen (vgl. [Bertin 74]). In diesem Geist existieren<br />

viele Arbeiten unter Nutzung von Heatmaps über Scatterplots bis<br />

hin zu Sparklines. Doch gerade im Umfeld der experimentellen Kartographie<br />

und nicht zuletzt unter Ausnutzung von Animationstechniken und<br />

interaktiven dreidimensionalen Darstellungsmöglichkeiten zeigen sich<br />

Ansätze, welche die klassischen Methoden erweitern und neue Anwendungsfelder<br />

erschließen. Diese Ansätze sind nicht zwangsläufig auf die<br />

Nutzung moderner Rechentechnik angewiesen; ein Blick etwa in die<br />

Analysen Tuftes (vgl. Kapitel Kapitel 3.5 – Abfolgen durch Multiple. Ort<br />

+ Ort = Zeit und Kapitel Kapitel 3.6 – Komposition und Verschmelzung<br />

von Sequenzen. Ort = Ort = Zeit) offenbart eine lange Tradition bei der<br />

Entwicklung situativ integrierender Implantationen.<br />

Im folgenden wird zunächst der gängige Ansatz geschildert, Ort und<br />

Zeit in verschiedenen Teilbereichen des Gesamtschaubildes zu trennen.<br />

Daraufhin werden Arbeiten vorgestellt, die sich mit der visuellen Abbildung<br />

von Erlebniszeit in dargestellte Zeit auseinandersetzen. Aus den<br />

32

Verwandte Arbeiten – Trennung der Komponenten. Ort + Zeit<br />

Regionalwissenschaften entspringt der Ansatz, Zeit durch die Nutzung<br />

von Tiefe darzustellen. Den Abschluss des Kapitels bildet eine Betrachtung<br />

von Arbeiten, die sich Wiederholungen und deren Verwebung zu<br />

Nutzen machen, um eine zeitliche Dimension aufzuspannen.<br />

3.2 Trennung der Komponenten. Ort + Zeit<br />

Eine verbreitete Vorgehensweise zur Darstellung von Informationen im<br />

Ort-Zeit-Kontext ist die Trennung der Komponenten Ort und Zeit in zwei<br />

separate visuelle Elemente.<br />

Abb. 3:<br />

Visualisierung von weltweitem Waffenhandel mittels ARMSFLOW<br />

Das Projekt Armsflow [@armsflow] vom Stockholm International Peace<br />

Research Institute setzt sich mit dem weltweiten Waffenhandel im Verlauf<br />

des letzten halben Jahrhunderts auseinander (siehe Abb. 3). Eine webbasierte<br />

interaktive Informationsgrafik bietet Aufschluss über die Waffengeschäfte<br />

zwischen den einzelnen Ländern. Der große Hauptbereich der<br />

Grafik besteht aus einer schematischen Weltkarte. Diese ist mit Kurven<br />

überlagert, welche die jeweils miteinander handelnden Länder verbinden<br />

und deren Breite das Handelsvolumen zwischen den beiden widerspiegelt.<br />

Dieser Grafik ist ein weiter unten liegender Bereich angegliedert, der<br />

aus einer horizontalen Aufreihung von Kreisen besteht. Jeder einzelne<br />

Kreis symbolisiert ein Jahr, sein Durchmesser beziffert das Gesamt-<br />

33

volumen an Waffengeschäften im entsprechenden Zeitraum. In dieser<br />

Ausgangsansicht lässt sich aus der Karte ablesen, welche Länder im<br />

aktuell fokussierten Jahr mit besonders vielen, besonders wenigen oder<br />

gar keinen Waffen gehandelt haben. Aus der Kreisaufreihung der Zeitleiste<br />

wird ersichtlich, in welchen Epochen die Welt von starkem oder<br />

weniger starkem Waffenhandel betroffen war. Als Interaktionsangebot<br />

stehen dem Nutzer Möglichkeiten zur Fokussierung auf ein einzelnes<br />

Land oder ein einzelnes Jahr zur Verfügung. Durch das Anklicken eines<br />

Kreises in der Zeitleiste stellt die Weltkarte nur die Waffenverkäufe des<br />

dem Kreis zugeordneten Jahres dar, durch das Anklicken eines Landes<br />

nur den Waffenhandel unter dessen Beteiligung. Durch Nacheinanderausführung<br />

der beiden unterschiedlichen Fokussierungsarten kann der<br />

Darstellungskontext auf ein bestimmtes Land in einem bestimmten Jahr<br />

eingegrenzt werden. Dieser Ansatz ermöglicht ein gezieltes Eintauchen in<br />

die zugrunde liegenden Informationen und stellt anschauliche und leicht<br />

durchdringbare Suchergebnisse bereit. Sollen komplexe Zusammenhänge<br />

in der globalen Entwicklung erkannt und verglichen werden – etwa<br />

die Entwicklung des Waffenverkaufs des Sowjetblocks während und<br />

nach dem Ende des Kalten Krieges – sind aufgrund der eingeschränkten<br />

zeitlichen Vergleichbarkeit viele Interaktionsschritte vonnöten, was auch<br />

einen nicht zielgerichteten stöbernden Zugang erschwert.<br />

3.3 Animierte Konzepte. Zeit = Zeit<br />

Abb. 4: Screenshots aus Multiplicity, The Road Map. Israelischer<br />

Reisender<br />

Das Projekt ,The Road<br />

Map‘ der Mailänder<br />

Agentur für Territorialforschung<br />

Multiplicity<br />

thematisiert die unterschiedlichen<br />

Lebensbedingungen<br />

von Israelis<br />

und Palästinensern.<br />

In einer Videoinstallation<br />

mit zwei Leinwänden und vier Fernsehern laufen Ausschnitte der<br />

Reise eines Israeli, der von Kiriat Arba nach Kudmin, und eines Palästinensers,<br />

der von Hebron nach Nablus fährt. Start und Ziel der beiden<br />

Reisen liegen auf dem gleichen Breitengrad und in unmittelbarer Nähe<br />

zueinander, je eine Leinwand ist einem Reisenden gewidmet. Während<br />

34

Verwandte Arbeiten – Animierte Konzepte. Zeit = Zeit<br />

der Israeli das Ziel in einer Stunde und fünf Minuten auf direktem Weg<br />

auch durch Sonderzonen erreicht, benötigt der Palästinenser fünf<br />

Stunden und 20 Minuten, wobei er viele Umwege und wechselnde<br />

Verkehrsmittel nutzen muss (via [Thompson] 08, S. 70-71).<br />

Das Mashup<br />

Weeplaces [@<br />

weeplaces] visualisiert<br />

den zeitlichen Ablauf<br />

der Check-ins von<br />

Nutzern der standortbezogenen<br />

Dienste<br />

Abb. 5: Weeplaces. Der aktuell dargestellte Check-in befindet<br />

Foursquare, Facebook<br />

Places und Gowalla.<br />

Auf einer abstrahierten<br />

sich am dicken Ende des gelben Strahls. Die Verjün-<br />

Karte heben kleine<br />

gung des Strahls hebt den zeitlichen Abstand hervor<br />

blaue Kreise diejenigen<br />

Orte hervor, an denen der Nutzer eingecheckt hat. Sofern er dieses an<br />

einem Ort öfter getan hat, weist eine Ziffer im vergrößerten Kreis auf die<br />

genaue Anzahl hin. Verbunden werden die Kreise in chronologischer<br />

Reihenfolge durch eine animierte, gelbe Linie, wobei die Linienbreite über<br />

die vergangene Zeit seit dem Ortswechsel informiert. Ergänzt wird das<br />

Schaubild durch ein Liniendiagramm, aus dem die Anzahl der Check-ins<br />

eines jeweiligen Tages hervorgehen (siehe Abb. 5).<br />

The Road Map und Weeplaces haben bei allen konzeptionellen und<br />

thematischen Unterschieden gemeinsam, dass sie zu der Kategorie von<br />

Visualisierungen gehören, die Erlebniszeit auf dargestellte Zeit abbilden.<br />

Die Videoinstallation entwickelt den Reisepfad auf der Karte abwechselnd<br />

mit Videoeinspielungen in geraffter Reisegeschwindigkeit und<br />

ermöglicht somit einen direkten Vergleich des Reisefortschritts und<br />

der emotional behafteten Reiseumstände beider Parteien. Weeplaces<br />

lässt die Linien-Enden mit fortlaufender Zeit pfeilartig von Check-in zu<br />

Check-in springen. So bekommt der Betrachter durch schnelle, dynamisch<br />

anmutende Ortswechsel Bewegungsmuster und vom Nutzer<br />

stark frequentierte Gegenden vermittelt. Durch das Liniendiagramm am<br />

unteren Bildrand, welches <strong>als</strong> Zeitleiste fungiert und die Einschränkung<br />

des zu betrachtenden Zeitraums ermöglicht, nimmt Weeplaces hybride<br />

Anleihen bei den im vorausgegangen Abschnitt vorgestellten Arbeiten,<br />

die auf einer Trennung von Zeit und Ort basieren.<br />

35

{http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten<br />

Tilly???}<br />

3.4 Zeit durch Tiefe<br />

Abb. 6: Space-Time Path nach Hägerstrand<br />

Einen anderen Weg schlägt Torsten<br />

Hägerstrand mit dem Aufsatz What<br />

about people in regional<br />

science [Hägerstrand 70] ein. Auf<br />

der Suche nach einer Möglichkeit,<br />

die „Lebensbedingungen in<br />

verschiedenen Teilen des Landes<br />

[Schweden] zu vergleichen und<br />

Wege zu entdecken, diese Bedingungen<br />

bezogen auf Zugang zu<br />

Arbeit, Bildung, Gesundheitswesen,<br />

kulturelle Ressourcen und<br />

Erholung anzupassen,“ 56 und mit<br />

dem „Gefühl, dass Regionalwissenschaften<br />

[…] eine zu starke Ausrichtung auf Studien mit rein ökonomischen<br />

Gesichtspunkten haben, die andere Positionen missachten,<br />

welche eine lebenswerte Welt ausmachen“ 57 , konstatiert er, dass die<br />

„Spezialisierung von Forschung, Technologie und Verwaltung ein vereinendes<br />

Gegengewicht“ brauche. Dazu schlägt Hägerstrand ein Rahmenmodell<br />

zur Untersuchung von Möglichkeiten und Einschränkungen<br />

menschlicher Aktivitäten im integrierten Raum-Zeit-System vor, das auf<br />

den Visualisierungsformen Raum-Zeit-Pfad und dem Raum-Zeit-Prisma 58<br />

beruht.<br />

Der Raum-Zeit Pfad stellt die Ortshistorie eines Menschen dar, indem<br />

er seine geographische Aufenthaltsposition auf die x- und y- Koordinaten<br />

des Darstellungssystems abbildet, während der Zeitpunkt des<br />

Aufenthalts in die z-Achse projiziert wird. Der so entstehende dreidimen-<br />

56 Hägerstrand 89, S. 1. Im englischen Original: ,to compare living conditions in various<br />

parts of the country and find out ways of equalising these conditions with respect to<br />

access to jobs, education, health care, cultural resources and recreation‘<br />

57 ebenda. Im englischen Original: ,feeling, that regional science […] had too strong a bias<br />

towards studies of the purely economic landscape, neglecting other items which make<br />

up a livable world‘<br />

58 im englischen Original <strong>als</strong> space-time path und space-time prism bezeichnet<br />

36

Verwandte Arbeiten – Zeit durch Tiefe<br />

sionale Pfad ermöglicht eine lückenlose und gleichzeitige Darstellung<br />

sämtlicher aufgesuchter Orte in zeitlichem Kontext. Das Verweilen ergibt<br />

somit vertikale Linien über den entsprechenden Orten, die durch schräge<br />

Ortswechsel-Linien miteinander verbunden sind. Aus dem Gefälle der<br />

Ortswechsel-Linien lässt sich die Geschwindigkeit des Ortswechsels<br />

ablesen.<br />

Das Raum-Zeit Prisma erweitert den Raum-Zeit Pfad um einen Interpretationsspielraum.<br />

Anstatt eine gerade Linie zwischen zwei Aufenthaltsorten<br />

einzuzeichnen, wird der Unschärfe der Information Rechnung<br />

getragen, indem jeder Ortswechsel durch ein Prisma dargestellt wird,<br />

das ein eigenes orthogonales Raum-Zeit Koordinatensystem enthält.<br />

Somit lassen sich aus dem Innenraum des Prismas sämtliche potenziellen<br />

Reiseverläufe ablesen.<br />

37

3.5 Abfolgen durch Multiple. Ort + Ort = Zeit<br />

Abb. 7: ,The Horse in Motion‘ von Eadweard Muybridge, 1878.<br />

„Multiple Bilder legen Wiederholung und Änderung, Muster und Überraschung<br />

offen – die grundlegenden Elemente der Idee von Information. Multiple schildern<br />

direkt Vergleiche, die Essenz statistischen Denkens.<br />

Multiple erweitern die Dimension des Flachlands von Papier und Bildschirmen,<br />

der Sicht Tiefe gebend durch Ordnen von Feldern und Informationsstücken.<br />

Multiple erstellen visuelle Listen von Objekten und Aktivitäten, Nomina und<br />

Verben, die dem Nutzer helfen zu analysieren, zu vergleichen, zu differenzieren,<br />

zu entscheiden […].<br />

Multiple repräsentieren und erzählen Sequenzen von Bewegung.<br />

Multiple verstärken, intensivieren und verfestigen den Sinngehalt von<br />

Bildern.“ 59<br />

59 Tufte 97, S. 105. Im englischen Original: ,Multiple images reveal repetition and change,<br />

pattern and surprise – the defining elements in the idea of information. Multiples directly<br />

depict comparisons, the essence of statistical thinking. Multiples enhance the<br />

dimensionality of the flatlands of paper and computer screenm giving depth to vision<br />

by arranging panels and slices of information. Multiples create visual lists of objects and<br />

activities, nouns and verbs, helping viewers to analyze, compare, differentiate, decide<br />

[…]. Multiples represent and narrate sequences of motion. Multiples amplify, intensify<br />

and reinforce the meaning of images.‘<br />

38

Verwandte Arbeiten – Abfolgen durch Multiple. Ort + Ort = Zeit<br />

Mit diesem Credo eröffnet der Informationswissenschaftler Edwart R.<br />

Tufte die Untersuchungen zu Multiples in Space and Time denen er sich<br />

in dem Buch Visual Explanations widmet. Drei Beispiele zu Hilfe nehmend<br />

analysiert er, wie durch die Konstruktion von Bildsequenzen Zeit in das<br />

statische Bild implantiert werden kann, und konstatiert, dass „basierend<br />

auf der Verbindung durch Parallelität, gut gefertigte Multiple hoch auflösende<br />

Ansichten auf komplexes Material liefern“ 60 könnten. Tufte zeigt,<br />

dass bereits Aufzeichnungen von Christiaan Huygens aus dem Jahr 1659<br />

zur Untersuchung der Bewegung des Saturns und seiner Satelliten auf<br />

Multiplen beruhten (vgl. [Tufte 97], S. 106).<br />

Am Beispiel des Bildes The Horse in Motion wird gezeigt, dass zur<br />

Darstellung von Bewegung in stillen Bildern Zeit durch Fläche in ihrer<br />

segmentierenden Dimension ersetzt werden kann, da sich Änderungen<br />

zwischen angrenzenden Bildfragmenten abschätzen ließen. Der Benutzer<br />

müsse dafür zwischen den Bildfragmenten interpolieren, so dass die<br />

Lücken mental geschlossen würden. Allerdings wird auch festgestellt,<br />