Boden des Jahres 2013 - Plaggenesch - Geologischer Dienst NRW

Boden des Jahres 2013 - Plaggenesch - Geologischer Dienst NRW

Boden des Jahres 2013 - Plaggenesch - Geologischer Dienst NRW

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

wurden dort flache Stücke <strong>des</strong> humushaltigen Oberbodens einschließlich der darauf wachsenden<br />

Vegetation und der Pflanzenwurzeln gewonnen. Nach einer - meist viel zu kurzen - Regenerationsphase<br />

von oft nur 10 bis 20 Jahren wurden auf den Flächen erneut Plaggen gestochen.<br />

Die Plaggengewinnung war Schwerstarbeit, eine "Plackerei", die in der Landwirtschaft einen wesentlichen<br />

Anteil der Arbeitszeit einnahm. Oberhausen-Königshardt und auch Augustdorf in der<br />

Senne haben der Plaggenwirtschaft ein Denkmal gesetzt, indem sie Plaggenhacken in ihre Ortswappen<br />

aufnahmen.<br />

6 Der Abtransport der Plaggen in die Ställe erfolgte mit dem Pferdefuhrwerk (Senne,<br />

Ostwestfalen)<br />

Mit Pferdefuhrwerken brachte man die Plaggen in die Ställe, wo sie als Einstreu für das Vieh<br />

dienten. Danach wurde das mit dem Kot und Urin der Tiere, teils auch mit häuslichen Abfällen und<br />

Kompost vermischte Plaggenmaterial auf den Ackerflächen verteilt. Die <strong>Boden</strong>verbesserung bestand<br />

zum einen in der Zufuhr von Nährstoffen aus dem Tierdung und in der Nährstofffreisetzung<br />

bei der langsamen Zersetzung <strong>des</strong> Humus (organische Substanz), zum anderen auch in dem<br />

durch den Humus leicht erhöhten Wasserspeichervermögen <strong>des</strong> Plaggenmaterials.<br />

Die Plaggenwirtschaft schuf die Voraussetzung dafür, dass auf den kleinen, plaggengedüngten<br />

Ackerflächen dauerhafter, "ewiger" Roggenbau betrieben werden konnte. Denn durch das Plaggen<br />

wurden die Nährstoffe <strong>des</strong> umliegenden Ödlands auf die wenigen kleinen Flächen für den Getreideanbau<br />

kontinuierlich konzentriert.<br />

7 Die Plaggenentnahme-Flächen verarmten und verheideten, der Sand wurde vom Wind<br />

erodiert<br />

Durch wiederholtes Plaggenstechen entzog man den Entnahmegebieten nachhaltig die Nährstoffe,<br />

insbesondere Stickstoff. Die Böden verarmten dort vollständig und versauerten sehr stark. Häufig<br />

entwickelten sich Podsole, säuregebleichte Sandböden. Heidevegetation breitete sich aus und die<br />

Flächen wurden nur noch als Schafweiden genutzt, was auch die Entwicklung von Wald dauerhaft<br />

verhinderte. Da bei der Plaggenentnahme die schützende Vegetationsdecke entfernt wurde, war<br />

der sandige Mineralboden der Winderosion ausgeliefert. Noch bis in das 19. Jahrhundert wurde in<br />

einigen Teilen Nordrhein-Westfalens Sand zu mehrere Meter hohen Dünen aufgeweht, zum Beispiel<br />

im westlichen Münsterland bei Rhede, in der Senne und am Niederrhein bei Wesel.<br />

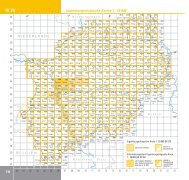

8 Die <strong>Boden</strong>karte zeigt <strong>Plaggenesch</strong>e verstärkt in Ortsnähe, hier zum Beispiel bei<br />

Metelen (Münsterland)<br />

Die <strong>Boden</strong>karte 1 : 50 000 <strong>des</strong> Geologischen <strong>Dienst</strong>es weist auf 3,5 % der Lan<strong>des</strong>fläche Nordrhein-Westfalens<br />

<strong>Plaggenesch</strong>e aus. Schwerpunkte der Verbreitung sind die flachen Bereiche <strong>des</strong><br />

Münsterlan<strong>des</strong> und Ostwestfalens. Lokal können die <strong>Plaggenesch</strong>e weit größere Anteile erreichen,<br />

insbesondere in der engeren Umgebung von Siedlungen, teils auch rund um einzelne Bauernhöfe.<br />

Heute werden die <strong>Plaggenesch</strong>e überwiegend ackerbaulich genutzt. Durch die übliche Mineraldüngung<br />

sind sie - wie alle Ackerböden - in bodenchemischer Sicht deutlich verändert und das<br />

Befahren mit schweren landwirtschaftlichen Maschinen birgt die Gefahr der <strong>Boden</strong>verdichtung. Da<br />

<strong>Plaggenesch</strong>e häufig in Ortsnähe liegen, sind sie durch den Flächenverbrauch für Neubaugebiete,<br />

Industrie- und Verkehrsflächen besonders bedroht. Kleinere <strong>Plaggenesch</strong>-Flächen wurden nach<br />

Beendigung der landwirtschaftlichen Nutzung aufgeforstet; sie sind damit konserviert.<br />

Da die <strong>Plaggenesch</strong>e durch eine Agrarnutzung geprägt wurden, die lange zurück liegt, bilden sie<br />

heute Archive der kulturhistorischen Entwicklung unserer Landschaft. Aus diesem Grund sind sie<br />

besonders schutzwürdig.<br />

Kontakt:<br />

<strong>Geologischer</strong> <strong>Dienst</strong> Nordrhein-Westfalen - Lan<strong>des</strong>betrieb<br />

De-Greiff-Str. 195 * D-47803 Krefeld<br />

Fon +49 (0) 2151 897-0 * Fax +49 (0) 2151 897-505<br />

E-Mail poststelle@gd.nrw.de * www.gd.nrw.de