Extensionprojekte ACW 2013: Freiland - Agroscope

Extensionprojekte ACW 2013: Freiland - Agroscope

Extensionprojekte ACW 2013: Freiland - Agroscope

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Forschungsgruppe Extension Gemüsebau<br />

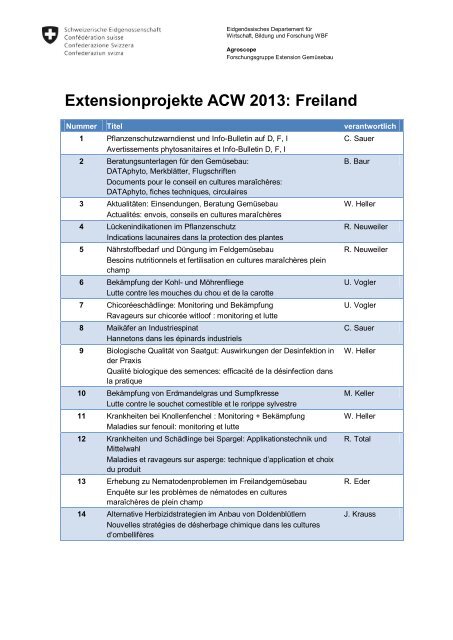

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>ACW</strong> <strong>2013</strong>: <strong>Freiland</strong><br />

Nummer Titel verantwortlich<br />

1 Pflanzenschutzwarndienst und Info-Bulletin auf D, F, I<br />

Avertissements phytosanitaires et Info-Bulletin D, F, I<br />

2 Beratungsunterlagen für den Gemüsebau:<br />

DATAphyto, Merkblätter, Flugschriften<br />

Documents pour le conseil en cultures maraîchères:<br />

DATAphyto, fiches techniques, circulaires<br />

3 Aktualitäten: Einsendungen, Beratung Gemüsebau<br />

Actualités: envois, conseils en cultures maraîchères<br />

4 Lückenindikationen im Pflanzenschutz<br />

Indications lacunaires dans la protection des plantes<br />

5 Nährstoffbedarf und Düngung im Feldgemüsebau<br />

Besoins nutritionnels et fertilisation en cultures maraîchères plein<br />

champ<br />

6 Bekämpfung der Kohl- und Möhrenfliege<br />

Lutte contre les mouches du chou et de la carotte<br />

7 Chicoréeschädlinge: Monitoring und Bekämpfung<br />

Ravageurs sur chicorée witloof : monitoring et lutte<br />

8 Maikäfer an Industriespinat<br />

Hannetons dans les épinards industriels<br />

9 Biologische Qualität von Saatgut: Auswirkungen der Desinfektion in<br />

der Praxis<br />

Qualité biologique des semences: efficacité de la désinfection dans<br />

la pratique<br />

10 Bekämpfung von Erdmandelgras und Sumpfkresse<br />

Lutte contre le souchet comestible et le rorippe sylvestre<br />

11 Krankheiten bei Knollenfenchel : Monitoring + Bekämpfung<br />

Maladies sur fenouil: monitoring et lutte<br />

12 Krankheiten und Schädlinge bei Spargel: Applikationstechnik und<br />

Mittelwahl<br />

Maladies et ravageurs sur asperge: technique d’application et choix<br />

du produit<br />

13 Erhebung zu Nematodenproblemen im <strong>Freiland</strong>gemüsebau<br />

Enquête sur les problèmes de nématodes en cultures<br />

maraîchères de plein champ<br />

14 Alternative Herbizidstrategien im Anbau von Doldenblütlern<br />

Nouvelles stratégies de désherbage chimique dans les cultures<br />

d‘ombellifères<br />

C. Sauer<br />

B. Baur<br />

W. Heller<br />

R. Neuweiler<br />

R. Neuweiler<br />

U. Vogler<br />

U. Vogler<br />

C. Sauer<br />

W. Heller<br />

M. Keller<br />

W. Heller<br />

R. Total<br />

R. Eder<br />

J. Krauss

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Kontaktperson : Sauer Cornelia<br />

Wädenswil<br />

Projektnummer: <strong>2013</strong> / 1 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />

permanent<br />

Pflanzenschutzwarndienst und Info-Bulletin auf D, F, I<br />

Problemstellung<br />

Der Gemüsebauwarndienst wird in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger. Es verschiebt sich die<br />

Hauptaktivität bestimmter Schadorganismen zeitlich innerhalb der Sai son, einzelne Arten dehnen sich<br />

auf neue Kulturen aus und es etablieren sich vermehrt wärmeliebendere Schaderreger bei uns.<br />

Ziele <strong>2013</strong><br />

Das Informationsangebot soll in der Romandie und im Tessin durch Feldbeobachtungen und Fallenkontrollen<br />

aufrecht erhalten und nach Möglichkeit weiter ausgebaut werden. <strong>Agroscope</strong> schult und<br />

unterstützt die Partner bei der Überwachung und Bestimmung von Schaderregern. Damit wird die<br />

Erhaltung eines akutellen Netzwerkes angestrebt.<br />

Die Bulletins liefern während der Anbausaison wöchentlich Informationen zum aktuellen Stand der<br />

Schädlings- und Krankheitssituation in den Kulturen, insbesondere zum Erstauftreten von Schlüssel -<br />

organismen in den drei Landesteilen. Regelmässige Informationen über Änderungen bei der<br />

Zulassungssituation von Pflanzenschutzmitteln sind integriert.<br />

Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />

Basis für die Arbeiten <strong>2013</strong> sind die Gemüsebau Infos des Jahres 2012. Das Monitoring des<br />

Möhrenblattflohs wird fortgesetzt. Neu wird in der Deutschschweiz die Spargelfliege überwacht.<br />

Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 180<br />

Externe Zusammenarbeit:<br />

Kantonale Fachstellen für Gemüsebau und weitere Partner, FiBL, 2 -3 Gemüsebaubetriebe im Raum<br />

Zürich-Aargau (Feldkontrollen durch <strong>Agroscope</strong>), Betriebe im Tessin und in der Romandie<br />

Bemerkungen zum Arbeitsvorgang:<br />

Die Gemüsebauinfo erscheint vorausssichtlich im üblichen Rhythmus mit bewährtem Informationsgehalt.<br />

Der Arbeitsaufwand ergibt sich durch die Ausweitung der Überwachung auf drei Landesteile<br />

und die Übersetzungsarbeiten, die zur Hälfte durch das <strong>Agroscope</strong>-Team intern geleistet werden.<br />

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Kontaktperson : Baur Brigitte<br />

Wädenswil<br />

Projektnummer: <strong>2013</strong> / 2 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />

permanent<br />

Beratungsunterlagen für den Gemüsebau:<br />

DATAphyto, Merkblätter, Flugschriften<br />

Problemstellung<br />

<strong>ACW</strong> publiziert regelmässig Empfehlungen und Beratungsunterlagen in Form von Merkblättern und<br />

Broschüren. Sie werden an Veranstaltungen in Papierform, ansonsten als pdf auf der Website von<br />

<strong>Agroscope</strong> zur Verfügung gestellt. Diese Informationen werden von Gemüseproduzenten, Beratern<br />

und Ausbildnern verwendet.<br />

Die Bewilligungssituation für die Pflanzenschutzmittel im Gemüsebau verändert sich laufend. Deshalb<br />

ist es wichtig, dass der Praxis aktuelle Informationen zu diesem Thema zur Verfügung stehen.<br />

DATAphyto (www.dataphyto.agroscope.ch), die Datenbank für Pflanzenschutzmittel im Gemüsebau,<br />

bietet die Möglichkeit, sich über die aktuelle Bewilligungsituation ins Bild zu setzen. Sowohl online-<br />

Suchen als auch der Ausdruck der jeweils aktuellen Bewilligungssituation für einzelne Gemüsearten<br />

ist möglich.<br />

Ziele <strong>2013</strong><br />

Der Gemüsebaupraxis stehen weiterhin aktuelle Beratungsunterlagen zur Verfügung, wenn immer<br />

möglich in deutsch und französisch, teilweise auch in italienisch. Die existierenden Pflanzenschutzempfehlungen<br />

für Herbizide werden aktualisiert. Geplant sind neue Informationsschriften zu Themen<br />

wie Dreschstaubschäden auf Salat, Bekämpfung von Erdmandelgras, Schwefel- und Phosphordüngung<br />

und Mäusebekämpfung.<br />

Mindestens 2mal jährlich wird in „der Gemüsebau“ auf neue und aktuelle Beratungsunterlagen hingewiesen.<br />

DATAphyto wird laufend aktualisiert (Erfassung neuer, Löschung zurückgezogener und Anpassung<br />

bestehender Bewilligungen). Daneben wird in der GBI periodisch über Änderungen in der Bewilligungssituation<br />

informiert.<br />

Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />

DATAphyto ist als praxisorientierte Informationsquelle für den Pflanzenschutzmitteleinsatz im<br />

Gemüsebau etabliert.<br />

Unter http://www.gemuesebau.agroscope.ch resp. http://www.cultures-maraicheres.agroscope.ch werden die<br />

Beratungsunterlagen für Gemüsebauern übersichtlich angeboten. Entsprechend der Bedürfnisse der<br />

Praxis wurden laufend neue Informationsschriften herausgegeben und in der GBI und in „Der<br />

Gemüsebau“ darauf aufmerksam gemacht.<br />

Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 80<br />

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Kontaktperson : Heller Werner<br />

Wädenswil<br />

Projektnummer: <strong>2013</strong> / 3 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />

permanent<br />

Aktualitäten: Einsendungen, Beratung Gemüsebau<br />

Problemstellung<br />

Berater und Produzenten sind darauf angewiesen, auftretende Schaderreger und Pathogene zuverlässig<br />

erkennen zu können, um die Rahmenbedingungen der PSM-Gesetzgebung nicht zu verletzen.<br />

Wenn die Eigendiagnose nicht möglich ist, namentlich bei seltenen oder neuen Schaderregern, muss<br />

die Möglichkeit bestehen, eine unabhängige, zuverlässige Diagnose erstellen zu lassen.<br />

Korrekterweise nehmen Produzenten oder Berater bei Problemen zuerst mit den regionalen oder<br />

kantonalen Fachstellen Kontakt auf. Bei Bedarf empfehlen diese, Material zur Diagnose an die<br />

<strong>Agroscope</strong> <strong>ACW</strong> zu senden, oder sie tun dies gleich selbst.<br />

Ziele <strong>2013</strong><br />

1. Die Schweizer Gemüsebranche erhält beim Auftreten von unbekannten Schaderregern frist -<br />

gerecht Diagnosen und Empfehlungen zur Lösung der Probleme.<br />

2. Entsprechend der notwendigen Diagnosemethoden werden in mindestens 80% der Fälle innerhalb<br />

von 24 bis 48 Stunden nach dem Eingang von Mustern an der <strong>ACW</strong> die Untersuchungsberichte<br />

inkl. Interpretation an die Einsender übermittelt.<br />

3. Probleme, Diagnosen, Einsender und Aufwand werden bei <strong>ACW</strong> datenbankmässig erfasst und so<br />

ausgewertet, dass Rückschlüsse auf wichtige neu auftretende Probleme gezogen werden können.<br />

4. Das Monitoring der Verbreitung des Echten Mehltaus von Paprika (Leveillula taurica) in<br />

Zusammenarbeit mit den regionalen Beratungsstellen wird weitergeführt. Der Pilz ist in der<br />

Schweiz bereits aufgetreten. Er kann neben Paprika auch Tomaten befallen. Die Verantwortung<br />

für dieses Monitoring liegt bei <strong>ACW</strong> Conthey.<br />

Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />

Die Diagnostik-Dienstleistung des Extension-Teams Gemüsebau und der Fachleute in Conthey wird<br />

jährlich in über 200 Fällen beansprucht. Erkenntnisse aus der Diagnostik über das Auftreten von<br />

Schlüsselschädlingen oder -krankheiten fliessen in den Warndienst ein.<br />

Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 85<br />

Externe Zusammenarbeit:<br />

Kantonale und regionale Fachstellen Gemüsebau, Firmenberatung<br />

Bemerkungen zum Arbeitsvorgang:<br />

Diagnosen zu Schaderregern bei den Fruchtgemüsekulturen im Gewächshaus werden im <strong>ACW</strong><br />

Zentrum Conthey erstellt,Clavibacter Diagnosen im Speziallabor in Wädenswil.<br />

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Kontaktperson : Neuweiler Reto<br />

Wädenswil<br />

Projektnummer: <strong>2013</strong> / 4 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />

permanent<br />

Lückenindikationen im Pflanzenschutz<br />

Problemstellung<br />

Bei einigen Gemüsearten fehlen nach wie vor bewilligte Pflanzenschutzmittel zur Entschärfung von<br />

auftretenden Pflanzenschutzproblemen. Für Kleinkulturen (minor crops) sieht die Pflanzenschutzmittelverordnung<br />

grundsätzlich ein erleichtertes Zulassungsverfahren vor, falls in der EU eine<br />

entsprechende Bewilligung bereits besteht und das betreffende Pflanzenschutzmittel in der Schweiz<br />

bei anderen Kulturen zugelassen ist. <strong>ACW</strong> trägt bei Bedarf mit eigenen Resultaten aus den mit den<br />

zuständigen Firmen abgesprochenen Versuchen aktiv zur Schliessung von Indikationslücken bei.<br />

Im Rahmen der Umfrage 2012 des Forum Forschung Gemüse wurden wieder diverse Pflanzenschutzprobleme<br />

zusammengetragen. Die Zusammenlegung ähnlich gelagerter Anträge ergibt für <strong>2013</strong> 54<br />

bearbeitbare Indikationslücken. Bei 29 kann auf rein administrativem Wege auf eine Lösung<br />

hingearbeitet werden. In 25 Fällen sind ergänzende Wirksamkeitsversuche erforderlich, wovon in 17<br />

Fällen zusätzlich noch Rückstandsstudien erarbeitet werden müssten.<br />

Ziele <strong>2013</strong><br />

1.) Bei Lücken, die sich rein administrativ schliessen lassen, werden zuhanden des VSGP<br />

Informationen und Unterlagen zur aktuellen Situation im In- und Ausland beschafft. Der VSGP<br />

kontaktiert die betreffenden Schweizer Firmen und versucht diese zur Einreichung der Bewilligungsgesuche<br />

zu motivieren.<br />

2.) Zu den von <strong>ACW</strong> in eigenen Versuchen bearbeiteten Indikationslücken werden dem BLW bzw. den<br />

betreffenden PSM-Firmen die ausformulierten Anträge sowie die Versuchsberichte zur Verfügung<br />

gestellt.<br />

3.) Zu Lücken, bei denen die Wirksamkeit bereits abgeklärt ist, jedoch noch Rückstandsstudien<br />

erforderlich sind, wird eine Abschätzung der damit verbundenen Kosten vorgenommen. Bei Lückenindikationen,<br />

die von der SAGÖL als prioritär eingestuft werden, können die erforderlichen<br />

Rückstandsanalysen ab <strong>2013</strong> neu aus dem vom VSGP geäufneten Fonds mitfinanziert werden.<br />

4.)Wo auch noch Versuchsdaten zur Wirkung erforderlich sind, wird abgeklärt, wie weit diese von<br />

ausländischen Versuchsanlegern übernommen werden können. Im übrigen sind bei hoch priorisierten<br />

Lückenindikationen <strong>ACW</strong>-eigene Wirksamkeitsversuche anzulegen. Es werden prioritär Wirkstoffe<br />

geprüft, bei denen sich der Kostenaufwand für Rückstandsanalysen in Grenzen hält.<br />

Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, der im Einzelfall unter Umständen eine mehrjäh -<br />

rige Bearbeitung erfordert. 2012 konnten 10 Indikationslücken erfolgreich geschlossen werden. In 9<br />

Fällen erfolgten die notwendigen Abklärungen und Absprachen mit den Produkteinhaberfirmen, so<br />

dass diese ein Bewilligungsgesuch einreichen konnten.<br />

Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 180<br />

Externe Zusammenarbeit:<br />

BLW (Sektion Pflanzenschutzmittel)<br />

Arbeitskreis Lückenindikationen Deutschland (I. Koch, DLR Rheinpfalz)<br />

Bemerkungen zum Arbeitsvorgang:<br />

Zu verschiedenen offenen Pflanzenschutzproblemen, die eine vertiefte Bearbeitung erfordern werden,<br />

wurden eigenstädnige <strong>Extensionprojekte</strong> ausformuliert.<br />

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Kontaktperson : Neuweiler Reto<br />

Wädenswil<br />

Projektnummer: <strong>2013</strong> / 5 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />

permanent<br />

Nährstoffbedarf und Düngung im Feldgemüsebau<br />

Problemstellung<br />

a.) Im Gemüsebau steht der Komposteinsatz zur Verbesserung der Bodenstruktur und zur Fördung<br />

von allfälligen Antagonisten gegen bodenbürtige Krankheitserreger zur Diskussion. In den beiden<br />

2011 von <strong>ACW</strong> am Standort Wädenswil angelegten Langzeitversuchen zu diesem Thema sollen <strong>2013</strong><br />

auf den entsprechenden Flächen erstmals gemüsebauliche Versuchskulturen zur Beurteilung der<br />

Wirkung des wiederholten Komposteinsatzes nachgebaut werden.<br />

b.) Bei schwefelbedürftigen Gemüsearten treten insbesondere im Frühanbau häufig Mangelsymptome<br />

auf. Auch Phosphor ist bei nasskalten Bodenbedingung bei einzelnen Gemüsearten in ungenügendem<br />

Masse pflanzenverfügbar, obwohl in den meisten Böden beachtliche P -Reserven vorhanden sind.<br />

c.) Der erwerbsmässige Anbau von Knoblauch hat in der Schweiz flächenmässig zugenommen. Aus<br />

diesem Grund stellt sich im Zuammenhang mit Suisse-Bilanz die Frage nach der einzusetzenden<br />

Düngernorm. Im Anbau von Salaten für die Convenience-Produktion werden deutlich höhere Erträge<br />

erzielt, als sie den bestehden Düngungsrichtlinien zugrunde liegen. Es ist abzuklären, ob für Salatkulturen<br />

mit hoher Ertragsleistung eine Anpassung der Düngungsnorm vertretbar ist.<br />

Ziele <strong>2013</strong><br />

a.) Am Beispiel von Zwiebeln und Kohlarten wird untersucht, wie weit sich der wiederholte Einsatz<br />

von gut verrottetem Kompost positiv auf die Kulturentwicklung und vorbeugend gegen das Auftreten<br />

von bodenbürtigen Krankheitserregern auswirkt. Der dafür betriebene Aufwand wird in Grenzen<br />

gehalten.<br />

b.) Für die Gemüsebaupraxis soll auf der Basis der Versuchserfahrungen von <strong>ACW</strong> ein Merkblatt zu m<br />

Thema Schwefel- und Phosphordüngung erstellt werden, welches Massnahmen zur Optimierung der<br />

Versorgung von Gemüsekulturen mit diesen Nährstoffen aufzeigt.<br />

c.) Bei Knoblauch werden Tastversuche zur Grobabklärung der Nährstoffbedürfnisse angelegt.<br />

Aufgrund der von <strong>ACW</strong> gesammelten Fachliteratur und von ausländischen Düngungsempfehlungen<br />

entscheidet das Bundesamt für Landwirtschaft, ob eine Anpassung der N-Norm für Salatkulturen mit<br />

erhöhten Ertragsleistungen realistisch ist.<br />

Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />

Bisher bei Salat durchgeführte Untersuchungen zur N-Düngung zeigen, dass je nach Salattyp bei<br />

höheren, über die bestehende Düngungsnorm hinaus gehende N-Stufen tendenziell höhere<br />

Frischerträge erzielt werden. Dabei nimmt das Risiko des Auftretens von Innenbrand zu.<br />

Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 40<br />

Externe Zusammenarbeit:<br />

VSGP, diverse kantonale Fachstellen<br />

Bemerkungen zum Arbeitsvorgang:<br />

Der für dieses Projekt erbrachte Arbeitsaufwand wird <strong>2013</strong> zugunsten von <strong>Extensionprojekte</strong>n mit<br />

erhöhter Praxisrelevanz (Bsp. Lückenindikationen) bewusst in Grenz en gehalten.<br />

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Kontaktperson : Vogler Ute<br />

<strong>ACW</strong> Wädenswil<br />

Projektnummer: <strong>2013</strong> / 6 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />

2005 offen<br />

Bekämpfung der Kohl- und Möhrenfliege<br />

Problemstellung<br />

Die auf Grund ihres Entwicklungszyklus schwer bekämpfbaren Schädlinge Kohlfliege Delia radicum<br />

und Möhrenfliege Psila rosae gehören im Schweizer Gemüsebau zu den wichtigsten Schädlingen.<br />

Durch Änderungen in der Bewilligungssituation von Insektiziden sind diverse Wirkstoffe weggefallen,<br />

die bisher in der Bekämpfung eingesetzt werden konnten. Die Möglichkeit verschiedene Wirkstoffe in<br />

Versuchen zu testen, wird geprüft.<br />

Ziele <strong>2013</strong><br />

1. Kohlfliege: In rauhblättrigen Kohlarten wie Chinakohl sollen Wirkstoffe zur Blattapplikation im<br />

Kampf gegen die Kohlfliege getestet werden. Die Versuche werden im Rahmen einer Bachelorarbeit<br />

durchgeführt. Die Ergebnisse sollen wegweisend sein für weitere mögliche Feldversuche<br />

und, je nach Möglichkeit und Realisierbarkeit, den Bewilligungsprozess unterstützen.<br />

Möglichkeiten zur administrativen Schliessung allfälliger Indikationslücken zur Bekämpfung der<br />

Kohlfliege werden geprüft.<br />

2. Möhrenfliege: Abklärungen von weiteren Möglichkeiten zur Bekämpfung der Möhrenfliege.<br />

Möglichkeiten zur administrativen Schliessung allfälliger Indikationslücken zur Bekämpfung der<br />

Möhrenfliege werden geprüft.<br />

Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />

2012 wurde der aktuelle Kenntnisstand aus Versuchstätigkeit und Literaturrecherche zu Kohl - und<br />

Möhrenfliege zusammengefasst und schriftlich in der GBI publiziert und an Tagungen kommuniziert .<br />

Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 80<br />

Externe Zusammenarbeit:<br />

Versorgung mit Kohlfliegenpuppen zur künstlichen Infektion durch das Julius Kühn Institut<br />

(Deutschland) / Dr. Martin Hommes.<br />

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Kontaktperson : Vogler Ute<br />

Wädenswil<br />

Projektnummer: <strong>2013</strong> / 7 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />

<strong>2013</strong><br />

Chicoréeschädlinge: Monitoring und Bekämpfung<br />

Problemstellung<br />

Auftreten verschiedener Arthropoden in der Chicoréekultur und auf dem Erntegut.<br />

1. In der Chicorée-Treiberei treten sowohl in der Deutsch- wie auch in der Westschweiz bodenbürtige<br />

Raubmilben an den Chicorée-Zapfen auf.<br />

2. In der Chicorée-Wurzelproduktion treten in der deutschen Schweiz vermehrt Chicorée-Minierfliegen<br />

auf.<br />

Aktuell gibt es weder für bodenbürtige Raubmilben auf den Chicorée-Zapfen in der Treiberei, noch für<br />

Chicoréeminierfliegen im Feld bei der Wurzelproduktion geeignete und bewilligte Bekämpfungs -<br />

massnahmen.<br />

Ziele <strong>2013</strong><br />

1. Chicorée in der Treiberei / bodenbürtige Raubmilben auf Chicorée-Zapfen: In Absprache mit<br />

Produzenten und den kantonalen Fachstellen für Gemüsebau werden Wirksamkeitsversuche und<br />

Rückstandsanalysen durchgeführt.<br />

2. Chicorée-Wurzelproduktion / Chicoréeminierfliege: In der deutschen Schweiz wird ein Monitoringnetz<br />

aufgebaut, basierend auf den Erfahrungen in der Westschweiz. Abklärung möglicher<br />

Bekämpfungsmassnahmen.<br />

Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />

1. Mit den Produzenten wurde die Problematik und die aktuelle Situation diskutiert. 2011/12 wurden<br />

die Milben durch C. Linder (<strong>ACW</strong>, Changins) identifiziert. Es erfolgten Feldbegehungen und<br />

Probennahmen im Feld, um den Ausgangsbefall und die Herkunft der bodenbürtigen Raubmilben<br />

abzuklären.<br />

Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 40<br />

(ohne Berücksichtigung der Leistung der Mitarbeiter der kant. Fachstellen für Gemüsebau und <strong>ACW</strong>-<br />

Changins)<br />

Zusammenarbeit<br />

Zusammenarbeit mit Serge Fischer und Einbezug weiterer Kollegen von <strong>ACW</strong> .<br />

Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen für Gemüsebau Thurgau (Arenenberg) und OTM (Kt. VD) sowie<br />

mit von den kantonalen Fachstellen für Gemüsebau empfohlenen Betrieben.<br />

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Kontaktperson : Sauer Cornelia<br />

<strong>ACW</strong> Wädenswil<br />

Projektnummer: <strong>2013</strong> / 8 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />

3 Jahre 2011 <strong>2013</strong><br />

Maikäfer an Industriespinat<br />

Problemstellung<br />

Maikäfer halten sich im Spinat auf. Sie werden mit dem Erntegut in die Fabrik transportiert. In der<br />

Verarbeitung können sie ungenügend lokalisiert und entfernt werden. Dies führt zu Fremdbesatz im<br />

Endprodukt und zu Kundenreklamationen.<br />

Ziele <strong>2013</strong><br />

Weiterführen des Projektes über die Dauer der Käfergeneration.<br />

Warnprognosen entwickeln.<br />

Käfer von Spinatkulturen fernhalten oder aus dem Erntegut entfernen .<br />

Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 40<br />

Externe Zusammenarbeit:<br />

Firmen der SCFA, Produzentenvereinigung/ Fachstelle St. Galler Rheintal<br />

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Kontaktperson : Heller Werner<br />

Wädenswil<br />

Projektnummer: <strong>2013</strong> / 9 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />

5 Jahre 2009 <strong>2013</strong><br />

Biologische Qualität von Saatgut:<br />

Auswirkungen der Desinfektion in der Praxis<br />

Problemstellung<br />

Es ist bekannt, dass die biologische Qualität von Gemüse-Saatgut den Anforderungen der Praxis oft<br />

nicht genügt. Immer wieder treten grosse Verluste verursacht durch samenbürtige Krankheitserreger<br />

auf. Sie müssen mit hohem Aufwand an Arbeit, Applikationstechnik und Pflanzenschutzmitteln<br />

bekämpft werden, um eine qualitativ und quantitativ genügende Produktion zu sichern. In der Swiss -<br />

Garantie Produktion und vor allem auch in der Bio-Produktion kommt der Pathogen-Freiheit des<br />

Saatgutes höchste Priorität zu.<br />

Ziele <strong>2013</strong><br />

1. Prüfung der Desinfektion von Gemüsesaatgut mit belüftetem Dampf unter Gewächshausbedingungen<br />

an Petersilie und Fenchel, wobei der Falsche Mehltau (Plasmopara spp.) bei beiden<br />

Kulturen im Zentrum des Interesses steht.<br />

2. <strong>Agroscope</strong>-Feldversuch mit desinfiziertem und nicht desinfiziertem Zwiebelsaatgut ausgesuchter<br />

Sorten.<br />

3. An den Tagen der Offenen Tür <strong>2013</strong> von <strong>Agroscope</strong> soll die Desinfektion von Küchenkräuter-<br />

Samen demonstriert werden. Die Demonstration der Wirkung in vitro und in vivo ist vorgesehen .<br />

Fälle von verseuchten Saatgutposten aus der Praxis und daraus resultierende Schäden sollen<br />

dokumentiert und an die Saatgutlieferanten geleitet werden, um Druck zu erzeugen, damit in der<br />

Saatgutproduktion bessere Qualitätsstandards eingeführt werden.<br />

Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />

Untersuchungen bei Saatgut von Karotten, Nüsslisalat und Basilikum haben gezeigt, dass bei<br />

unbehandelten Samen durch eine Desinfektion mit belüftetem Dampf die Verseuchung durch<br />

Pathogene um über 99 % reduziert werden kann. Es wurden optimale Desinfektionsbedingungen für<br />

Saatgut von Karotten, Spinat, Kresse, Zwiebeln, Spargel, Lauch, Basilikum, Krautstiel und Nüsslisalat<br />

mit belüftetem Dampf entwickelt und erfolgreich in der Feldprüfung getestet. Der Desinfektionserfolg<br />

bei Spinat und Krautstiel war stark sortenabhängig.<br />

Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 80<br />

Externe Zusammenarbeit:<br />

Sativa, Hilcona, Samen Schweizer<br />

Bemerkungen zum Arbeitsvorgang:<br />

Die Desinfektion des Saatgutes wird von <strong>ACW</strong> durchgeführt und dokumentiert. Der Anbau der<br />

Kulturen erfolgt durch <strong>ACW</strong> im <strong>Freiland</strong> und im Gewächshaus.<br />

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Kontaktperson : Keller Martina<br />

Wädenswil<br />

Projektnummer: <strong>2013</strong> / 10 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />

langfristig 2011 offen<br />

Bekämpfung von Erdmandelgras und Sumpfkresse<br />

Problemstellung<br />

Das Erdmandelgras hat sich in jüngster Zeit auch auf Flächen, auf denen Gemüsekulturen im Frucht -<br />

wechsel mit Ackerfrüchten angebaut werden, weiter ausgebreitet. Die Früherkennung und vollständige<br />

Eliminierung von neuen Primärherden sind von grosser Bedeutung, damit dieses Problemunkraut<br />

nicht ausser Kontrolle gerät.<br />

Eine direkte Bekämpfung ist in Gemüsekulturen aufgrund ihrer geringen Konkurrenzkraft und des<br />

Fehlens von ausreichend wirksamen, kulturverträglichen Herbiziden kaum realistisch. Nach den<br />

bisherigen Erfahrungen ist eine Sanierung von befallenen Flächen bei häufigerem Anbau der relativ<br />

herbizidtoleranten Kultur Mais bzw. durch das vorübergehende Brachlegen der Flächen am ehesten<br />

möglich. Verschiedene im Maisanbau bereits bewilligte Herbizide weisen eine recht gute Wirkung<br />

gegen das Erdmandelgras auf. Dabei ist entscheidend, dass der Herbzideinsatz in frühen<br />

Entwicklungsstadien des Erdmandelgrases und im Split-Verfahren erfolgt. Ziel ist nicht nur eine<br />

ausreichende Unkrautkontrolle im Mais, sondern vor allem die Unterbindung der Knöllchenbildung des<br />

Ermandelgrases.<br />

In Versuchen von <strong>Agroscope</strong> wurde eine Wirkstoffkombination gefunden, welche Sumpfkressebestände<br />

nachhaltig bekämpft. Es muss auf eine entsprechende Bewilligung hin gearbeitet werden.<br />

Ziele <strong>2013</strong><br />

Beratungsunterlagen zur Erkennung, Verhinderung der Ausbreitung und Bekämpfung des Erdmandel -<br />

grases sollen möglichst breit gestreut werden. Die aktuellen Versuchserfahrungen zur Bekämpfung<br />

werden in Form von Praxisbeiträgen in landwirtschaftlichen und gemüsebaulichen Zeitschriften<br />

bekannt gemacht.<br />

In weiteren Versuchen sollen die erfolgreichsten Bekämpfungsmassnahmen in Mais der Versuchsjahre<br />

2011 und 2012 optimiert werden mit dem Endziel eine Strategie zur Sanierung von stark<br />

befallenen Flächen zu erarbeiten.<br />

Prüfung von weiteren, in der Schweiz noch neuen Herbiziden auf ihre Wirksamkeit gegenüber dem<br />

Erdmandelgras. Dabei soll auf die offizielle Bewilligung von zusätzlichen wirksamen Herbiziden hin<br />

gearbeitet werden.<br />

Fortführung der Versuche mit Bodendämpfung zur Entseuchung von Flächen mit Primärherden.<br />

Neubewilligung eines gegen die Sumpfkresse wirksamen Herbizides für gemüsebauliche Bracheflächen.<br />

Ergänzende Untersuchungen zur Beantwortung der Frage des Nachbaus.<br />

Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />

Merkblatt zur Erkennung, Verhinderung der Ausbreitung und Bekämpfung des Erdmandelgrases.<br />

Zahlreiche Praxisbeiträge in Fachzeitschriften. Zweijährige Versuchserfahrungen zur Sanierung von<br />

stark mit Erdmandelgras befallenen Flächen. Einjährige Versuchserfahrung zur Bekämpfung von<br />

Primärherden mit Bodendämpfung.<br />

Die Wirksamkeit von verschiedenen Herbiziden gegen die Waldsumpfkresse wurde geprüft.<br />

Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 85<br />

Externe Zusammenarbeit:<br />

Enge Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Fachgruppe „Herbologie im Feldbau“ von <strong>ACW</strong> (Judith<br />

Wirth und Christian Bohren) sowie mit diversen kantonalen Fachstellen und Agridea.<br />

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Kontaktperson : Heller Werner<br />

Wädenswil<br />

Projektnummer: <strong>2013</strong> / 11 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />

1 Jahr <strong>2013</strong> 2014<br />

Krankheiten bei Knollenfenchel: Monitoring und Bekämpfung<br />

Problemstellung<br />

Bis vor relativ kurzer Zeit konnte in der Schweiz Fenchel ohne Fungizide produziert werden, die Kultur<br />

galt als unproblematisch. 2005/06 wurden erstmals in grösserem Stil Krankheiten an unverletzten<br />

oberirdischen Teilen von Fenchel festgestellt: Ramularia spp und Plasmopara spp..<br />

Azoxystrobin wurde damals zur Bekämpfung der beiden Krankheiten zugelassen. Der Wirkstoff baut<br />

nach der Applikation sehr schnell ab, muss protektiv appliziert werden und wirkt nicht systemisch.<br />

Weitere Wirkstoffe wären in der Praxis sehr willkommen.<br />

Ziele <strong>2013</strong><br />

Bisher konnte Plasmopara auf Fenchelsamen nicht nachgewiesen werden. Gemäss Literatur ist die<br />

samenbürtige Übertragung des Falschen Mehltaus bei Petersilie bekannt.<br />

Untersuchung von Samen glatter und krauser Petersilien-Sorten um die samenbürtige Übertragung<br />

von Falschen Mehltau (Plasmopara umbelliferarum) bei Petersilie und die Möglichkeit der<br />

Übertragung der Krankheit von Petersilie auf Fenchel zu belegen.<br />

In einem zweiten Schritt soll untersucht werden, ob durch eine Desinfektion der kontaminierten<br />

Petersilien-Samen mit belüftetem Dampf die Übertragung der Krankheit auf beide Kulturen verhindert<br />

werden kann.<br />

Ein Feldversuch zur Prüfung ausgesuchter Fungizide mit systemischer Wirkung zur Bekämpfung des<br />

Falschen Mehltaus bei Fenchel ist vorgesehen.<br />

Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />

Seit 2006 treten die Krankheiten sporadisch hin und wieder auf. 2012 konnte die Übertragung des<br />

Falschen Mehltaus von Petersilie auf Fenchel in benachbartem Anbau im Feld beobachtet werden.<br />

Gemäss unseren Nachforschungen ist der Falsche Mehltau des Fenchels in Europa ausserhalb der<br />

Schweiz und der Pfalz praktisch nicht bekannt.<br />

Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 60<br />

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Kontaktperson : Total René<br />

Wädenswil<br />

Projektnummer: <strong>2013</strong> / 12 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />

<strong>2013</strong><br />

Krankheiten und Schädlinge bei Spargel: Applikationstechnik und Mittelwahl<br />

Problemstellung<br />

Spargelkulturen können mit konventioneller Applikationstechnik oft nicht ausreichend gegen Pilz -<br />

krankheiten geschützt werden. In voll entwickelten Beständen gelangt häufig zu wenig Spritzbrühe ins<br />

Bestandesinnere, so dass die Pflanzenteile im unteren Bereich nicht genügend benetzt werden. Eine<br />

verbesserte Applikationstechnik könnte wesentlich zu einer gesteigerten Wirkung von Pflanzenschutzbehandlungen<br />

beitragen. Zur Diskussion steht die Dropleg-Spritztechnik sowie allenfalls der Einsatz<br />

geeigneter luftunterstützter Geräte. Dauerkulturen wie Spargeln werden oft auch von ausdauernden<br />

Problemunkräutern besiedelt. Die spezielle Situation der Spargelkultur macht eine Bekämpfung von<br />

Spätverunkrautung fast unmöglich (hoher, dichter Krautbestand)!<br />

Die Auswahl von bewilligten wirksamen Fungiziden zur Bekämpfung von Blattkrankheiten ist im<br />

Schweizer Spargelanbau eng. Auch gegen den Hauptschädling „Spargelfliege“ stehen nur noch<br />

begrenzt wirksame Insektizide zur Verfügung.<br />

Ziele <strong>2013</strong><br />

a.) Wirkungsverbesserung der eingesetzten Fungizide, Wirkungsgrade über 80% werden angestrebt.<br />

Die Unterblattspritztechnik könnte massgeblich zur Verhinderung einer Spätverunkrautung<br />

beitragen. Auf diese Weise könnten auch Problemunkräut er besser unter Kontrolle gehalten<br />

werden.<br />

b.) Im Rahmen des Projektes Lückenindikationen wird abgeklärt, welche Pflanzenschutzmittel zur<br />

Verbesserung der Bewilligungssituation imSpargelanbau in Frage kommen. Nach Möglichkeit<br />

werden prüfenswerte Mittel bei den vorgesehenen applikationstechnischen Untersuchungen<br />

mitberücksichtigt.<br />

c.) Aufbau und Unterhalt eines Monitoringnetzwerk zur Überwachung der Spargelfliege durch U.<br />

Vogler.<br />

Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />

Erfahrungen aus anderen Kulturen mit Droplegtechnik liegen bereits vor. Diese zeigen, dass vor allem<br />

in dichten Beständen oder hohen Kulturen wie Rosenkohl, Mais und Sonnenblumen gute<br />

Anlagerungswerte auch in den unteren Bereichen der Pflanze möglich sind. Daraus lässt sich<br />

schliessen, dass in der Spargelkultur ähnliche Resultate möglich sein sollten. Erste gute Erfahrungen<br />

in Spargeln wurden bereits 2012 in Vorversuchen gemacht.<br />

Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden):<br />

80 + Tage J. Rüegg<br />

Bemerkungen zum Arbeitsvorgang:<br />

Praxisversuche in Spargelkulturen auf geeigneten Betrieben. Droplegtechnik auf konventionellen<br />

Spritzbalken montiert, evtl. auch Einsatz einer selbstfahrenden Spritze eines Lohnunternehmers, der<br />

mit dieser Technik ausgerüstet ist.<br />

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Kontaktperson : Eder Reinhard (Nematologie)<br />

Wädenswil<br />

Projektnummer: <strong>2013</strong> / 13 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />

2 Jahre 2012 <strong>2013</strong><br />

Erhebung zu Nematodenproblemen im <strong>Freiland</strong>gemüsebau<br />

Problemstellung<br />

In Gemüsekulturen im <strong>Freiland</strong> treten immer wieder Schäden durch Nematoden (z.B. Pratylenchus<br />

spp. oder Meloidogyne hapla) auf. Tendenz laut Beobachtungen in der Praxis steigend.<br />

Ziele <strong>2013</strong><br />

Ausmass der Nematodenprobleme im Gemüsebau feststellen (Bestandesaufnahme in einzelnen<br />

ausgewählten Regionen).<br />

Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />

Die Erhebung 2012 wurde in drei Kantonen (VD, GE und BE) zusamm en mit der kantonalen Beratung<br />

durchgeführt. Insgesamt wurden neun Flächen auf sieben Betrieb intensiv beprobt und 23 Boden -<br />

proben untersucht.Hauptsächlich wurden Nematoden der Gattungen Pratylenchus spp. und<br />

Ditylenchus spp. gefunden. In mehreren Flächen wurde Pratylenchus spp. und Meloidogyne hapla<br />

festgestellt.<br />

Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 10<br />

Externe Zusammenarbeit:<br />

Kantonale Fachstellen (Bestandesaufnahme der Schäden) , Produzenten<br />

Bemerkungen zum Arbeitsvorgang:<br />

Die Arbeiten finden im Rahmen des AP12-13 im Projekt „Kompetenzzentrum für Nematologie“ statt.<br />

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>

Eidgenössisches Departement für<br />

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF<br />

<strong>Agroscope</strong><br />

Kontaktperson : Krauss Jürgen<br />

Wädenswil<br />

Projektnummer: <strong>2013</strong> / 14 Projektdauer Projektbeginn Projektende<br />

<strong>2013</strong><br />

Alternative Herbizidstrategien im Anbau von Doldenblütlern<br />

Problemstellung<br />

In Deutschland ist der Wirkstoff Linuron (Afalon) seit dem Jahr 2003 nicht mehr zugelassen. Seither<br />

ist der Einsatz nur noch mit Sondergenehmigung möglich.<br />

Dadurch, dass der Wirkstoff europaweit von einer kleineren Firma vertrieben wird, ist nicht damit zu<br />

rechnen, dass es eine Folgezulassung geben wird. Weiterhin bestehen für eine Grundzulassung in<br />

der EU noch Lücken bezüglich der Ökotoxikologie (neue Wasserrahmenrichtlinie).<br />

Auch in den anderen Mitgliedsstaaten der EU wird der Wirkstoff bis Ende 2015 verboten sein.<br />

Deshalb ist es dringend notwendig, Alternativlösungen für die verschiedenen Kulturen zu suchen, da<br />

nicht davon ausgegangen werden kann, dass der W irkstoff speziell für die Schweiz hergestellt werden<br />

wird. Entsprechende Anträge wurden in das Projekt Lückenindikationen eingegeben.<br />

Ziele <strong>2013</strong><br />

Finden von Alternativlösungen und -strategien zum Wirkstoff Linuron für Doldenblütler (Karotten,<br />

Fenchel, Knollensellerie, Petersilie) sowie Nüsslisalat. Dies ist besonders wichtig für humusreiche<br />

Böden und Moosböden, da hier die Basisherbizide wie z.B. Stomp gravierende Lücken aufweisen.<br />

Information an Fachtagungen über erste Versuchsergebnisse.<br />

Bisher in Projekt erarbeitet (falls mehrjähriges Projekt)<br />

Arbeitsbesprechungen mit dem Arbeitskreis Lückenindikation (D) und intensiver Austausch der<br />

Versuchsergebnisse.<br />

Schätzung Arbeitszeiten <strong>2013</strong> (in Arbeitstagen aller Projekt Mitarbeitenden): 50<br />

<strong>Extensionprojekte</strong> <strong>2013</strong> Gemüsebau <strong>Freiland</strong>