Kurs 1: Montag 10-14 Uhr B702 Erzählen im Mittelalter Dozent: I.P. ...

Kurs 1: Montag 10-14 Uhr B702 Erzählen im Mittelalter Dozent: I.P. ...

Kurs 1: Montag 10-14 Uhr B702 Erzählen im Mittelalter Dozent: I.P. ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

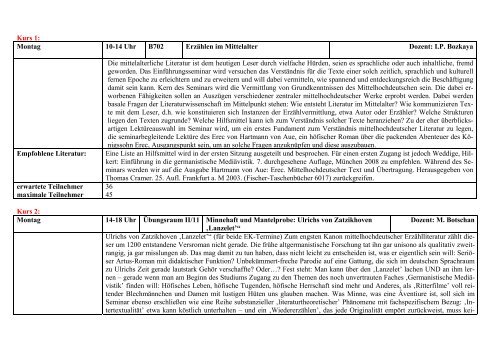

<strong>Kurs</strong> 1:<br />

<strong>Montag</strong> <strong>10</strong>-<strong>14</strong> <strong>Uhr</strong> <strong>B702</strong> <strong>Erzählen</strong> <strong>im</strong> <strong>Mittelalter</strong> <strong>Dozent</strong>: I.P. Bozkaya<br />

Empfohlene Literatur:<br />

erwartete Teilnehmer<br />

max<strong>im</strong>ale Teilnehmer<br />

Die mittelalterliche Literatur ist dem heutigen Leser durch vielfache Hürden, seien es sprachliche oder auch inhaltliche, fremd<br />

geworden. Das Einführungsseminar wird versuchen das Verständnis für die Texte einer solch zeitlich, sprachlich und kulturell<br />

fernen Epoche zu erleichtern und zu erweitern und will dabei vermitteln, wie spannend und entdeckungsreich die Beschäftigung<br />

damit sein kann. Kern des Seminars wird die Vermittlung von Grundkenntnissen des Mittelhochdeutschen sein. Die dabei erworbenen<br />

Fähigkeiten sollen an Auszügen verschiedener zentraler mittelhochdeutscher Werke erprobt werden. Dabei werden<br />

basale Fragen der Literaturwissenschaft <strong>im</strong> Mittelpunkt stehen: Wie entsteht Literatur <strong>im</strong> <strong>Mittelalter</strong>? Wie kommunizieren Texte<br />

mit dem Leser, d.h. wie konstituieren sich Instanzen der Erzählvermittlung, etwa Autor oder Erzähler? Welche Strukturen<br />

liegen den Texten zugrunde? Welche Hilfsmittel kann ich zum Verständnis solcher Texte heranziehen? Zu der eher überblicksartigen<br />

Lektüreauswahl <strong>im</strong> Seminar wird, um ein erstes Fundament zum Verständnis mittelhochdeutscher Literatur zu legen,<br />

die seminarbegleitende Lektüre des Erec von Hartmann von Aue, ein höfischer Roman über die packenden Abenteuer des Königssohn<br />

Erec, Ausgangspunkt sein, um an solche Fragen anzuknüpfen und diese auszubauen.<br />

Eine Liste an Hilfsmittel wird in der ersten Sitzung ausgeteilt und besprochen. Für einen ersten Zugang ist jedoch Weddige, Hilkert:<br />

Einführung in die germanistische Mediävistik. 7. durchgesehene Auflage, München 2008 zu empfehlen. Während des Seminars<br />

werden wir auf die Ausgabe Hartmann von Aue: Erec. Mittelhochdeutscher Text und Übertragung. Herausgegeben von<br />

Thomas Cramer. 25. Aufl. Frankfurt a. M 2003. (Fischer-Taschenbücher 6017) zurückgreifen.<br />

36<br />

45<br />

<strong>Kurs</strong> 2:<br />

<strong>Montag</strong> <strong>14</strong>-18 <strong>Uhr</strong> Übungsraum II/11 Minnehaft und Mantelprobe: Ulrichs von Zatzikhoven<br />

<strong>Dozent</strong>: M. Botschan<br />

‚Lanzelet’“<br />

Ulrichs von Zatzikhoven ‚Lanzelet’“ (für beide EK-Termine) Zum engsten Kanon mittelhochdeutscher Erzählliteratur zählt dieser<br />

um 1200 entstandene Versroman nicht gerade. Die frühe altgermanistische Forschung tat ihn gar unisono als qualitativ zweitrangig,<br />

ja gar misslungen ab. Das mag damit zu tun haben, dass nicht leicht zu entscheiden ist, was er eigentlich sein will: Seriöser<br />

Artus-Roman mit didaktischer Funktion? Unbekümmert-freche Parodie auf eine Gattung, die sich <strong>im</strong> deutschen Sprachraum<br />

zu Ulrichs Zeit gerade lautstark Gehör verschaffte? Oder…? Fest steht: Man kann über den ‚Lanzelet’ lachen UND an ihm lernen<br />

– gerade wenn man am Beginn des Studiums Zugang zu den Themen des noch unvertrauten Faches ‚Germanistische Mediävistik’<br />

finden will: Höfisches Leben, höfische Tugenden, höfische Herrschaft sind mehr und Anderes, als ‚Ritterfilme’ voll reitender<br />

Blechmännchen und Damen mit lustigen Hüten uns glauben machen. Was Minne, was eine Âventiure ist, soll sich <strong>im</strong><br />

Seminar ebenso erschließen wie eine Reihe substanzieller ‚literaturtheoretischer’ Phänomene mit fachspezifischem Bezug: ‚Intertextualität’<br />

etwa kann köstlich unterhalten – und ein ‚Wiedererzählen’, das jede Originalität empört zurückweist, muss kei-

neswegs langweilig sein. Am wenigsten, wenn die erzählte Welt von eigentümlicheren ‚Fabelwesen’ bevölkert wird als die Kino-Leinwände;<br />

oder wenn ein tückisches Kleidungsstück die Verfehlungen der feinen Hofdamen schonungslos, nun ja – aufdeckt…<br />

.<br />

Empfohlene Literatur: Literatur: Ulrich von Zatzikhoven, „Lanzelet“, hrsg. v. Florian Kragl, Studienausgabe, Berlin et al. 2009.<br />

erwartete Teilnehmer<br />

max<strong>im</strong>ale Teilnehmer<br />

50<br />

60<br />

<strong>Kurs</strong> 3:<br />

Mittwoch <strong>14</strong>-18 <strong>Uhr</strong> KH 1.013 Titel: Minneerzählungen <strong>Dozent</strong>: S. Glauch<br />

Empfohlene Literatur:<br />

erwartete Teilnehmer:<br />

max<strong>im</strong>ale Teilnehmer:<br />

Ausgestochene Augen und gegessene Herzen: Die Liebe wurde <strong>im</strong> <strong>Mittelalter</strong> literarisch oft als eine zerstörerische Macht gestaltet.<br />

In einigen kurzen Erzählungen, die zwischen Tragik, Pathos und Komik schwanken, werden wir verschiedene Spielarten der<br />

Minne kennenlernen. Ein weiterer Schwerpunkt des <strong>Kurs</strong>es ist die Einführung in die mittelhochdeutsche Sprache.<br />

Zu Semesterbeginn werden ein Reader und eine Kurzgrammatik ‚Einführung in das Mittelhochdeutsche’ verteilt. Sie brauchen<br />

außerdem ein mittelhochdeutsches Wörterbuch (Empfehlung: Matthias Lexer, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, 38.<br />

Aufl. Stuttgart 1992).<br />

45<br />

50<br />

<strong>Kurs</strong> 4:<br />

Donnerstag 8:30-12 <strong>Uhr</strong> SR 2 Hartmann von Aue: Erec <strong>Dozent</strong>: F. M. D<strong>im</strong>pel<br />

Mit dem ‚Erec’ hat Hartmann von Aue erstmals einen Artusroman aus dem Altfranzösischen ins Deutsche übertragen: Erec gewinnt<br />

eine junge Frau und verbringt zuviel Zeit mir ihr in der Kemenate. Als sein Ruf dahin ist, muß er versuchen, seinen Namen<br />

wiederherzustellen. Dieses Basismodul will am Beispiel des ‚Erec’ in die literarische Welt des <strong>Mittelalter</strong>s einführen, dabei werden<br />

wir auch Seitenblicke auf andere Gattungen werfen. Zudem lernen Sie Mittelhochdeutsch.<br />

Empfohlene Literatur: Zur Anschaffung: Hartmann von Aue: Erec. Mittelhochdeutscher Text u. Übertragung v. Thomas Cramer. Frankfurt a.M. 1972<br />

(=Fischer Taschenbuch 6017). Außerdem benötigen Sie ein mittelhochdeutsches Wörterbuch, z.B. das Taschenwörterbuch von<br />

Matthias Lexer. Beide Bücher können Sie antiquarisch billig erwerben, ältere Auflagen sind hier kein Problem. Als Handbuch ist<br />

zu empfehlen: Christoph Cormeau / Wilhelm Störmer: Hartmann von Aue: Epoche - Werk - Wirkung. München 1993<br />

(=Arbeitsbücher zur Literaturgeschichte. Zu Semesterbeginn wird eine mhd. Kurzgrammatik verteilt.<br />

erwartete Teilnehmer:<br />

max<strong>im</strong>ale Teilnehmer:<br />

42<br />

50

<strong>Kurs</strong> 5:<br />

Donnerstag 12-15:30 <strong>Uhr</strong> SR 2 Hartmann von Aue: Erec <strong>Dozent</strong>: F. M. D<strong>im</strong>pel<br />

Mit dem ‚Erec’ hat Hartmann von Aue erstmals einen Artusroman aus dem Altfranzösischen ins Deutsche übertragen: Erec gewinnt<br />

eine junge Frau und verbringt zuviel Zeit mir ihr in der Kemenate. Als sein Ruf dahin ist, muß er versuchen, seinen Namen<br />

wiederherzustellen. Dieses Basismodul will am Beispiel des ‚Erec’ in die literarische Welt des <strong>Mittelalter</strong>s einführen, dabei werden<br />

wir auch Seitenblicke auf andere Gattungen werfen. Zudem lernen Sie Mittelhochdeutsch.<br />

Empfohlene Literatur: Zur Anschaffung: Hartmann von Aue: Erec. Mittelhochdeutscher Text u. Übertragung v. Thomas Cramer. Frankfurt a.M. 1972<br />

(=Fischer Taschenbuch 6017). Außerdem benötigen Sie ein mittelhochdeutsches Wörterbuch, z.B. das Taschenwörterbuch von<br />

Matthias Lexer. Beide Bücher können Sie antiquarisch billig erwerben, ältere Auflagen sind hier kein Problem. Als Handbuch ist<br />

zu empfehlen: Christoph Cormeau / Wilhelm Störmer: Hartmann von Aue: Epoche - Werk - Wirkung. München 1993<br />

(=Arbeitsbücher zur Literaturgeschichte. Zu Semesterbeginn wird eine mhd. Kurzgrammatik verteilt.<br />

erwartete Teilnehmer:<br />

max<strong>im</strong>ale Teilnehmer:<br />

42<br />

50<br />

<strong>Kurs</strong> 6:<br />

Donnerstag <strong>14</strong>-18 <strong>Uhr</strong> B302 Hartmann von Aue: Der arme Heinrich <strong>Dozent</strong>: K. Philipowski<br />

Empfohlene Literatur:<br />

erwartete Teilnehmer:<br />

max<strong>im</strong>ale Teilnehmer:<br />

40<br />

40<br />

<strong>Kurs</strong> 7:<br />

Donnerstag <strong>14</strong>-18 <strong>Uhr</strong> <strong>B702</strong> <strong>Dozent</strong>: F. Kragl<br />

Wichtigstes Ziel des <strong>Kurs</strong>es ist die passive Beherrschung des Mittelhochdeutschen (der Sprache <strong>im</strong> süddeutschen Sprachgebiet,<br />

ca. <strong>10</strong>50-1350). Ganz konkret bedeutet dies, dass man am Ende des Semesters mittelhochdeutsche Texte ohne größere Probleme<br />

selbständig lesen oder zumindest übersetzen können soll. Außerdem wird der <strong>Kurs</strong> in die Grundzüge der Germanistischen Medi-

ävistik einführen, Ihnen das Fach, seine wichtigsten Texte und einige aktuelle Forschungsfragen vorstellen und so hoffentlich<br />

auch zeigen können, warum die Mühe, die das Erlernen der alten Sprachstufe kostet, doch auch lohnt. Der Schwerpunkt der<br />

Lehrveranstaltung liegt also auf der gemeinsamen Lektüre und Interpretation mittelhochdeutscher Texte. Natürlich geht es auch<br />

nicht ganz ohne Grammatik, wobei es mir vor allem wichtig ist, dass die Grammatik synchron beherrscht wird; soweit man sie<br />

eben für die Textlektüre benötigt. Sprachgeschichtliche Erläuterungen (Unterschiede Mittelhochdeutsch - früheren Sprachstufen)<br />

sollen dazu dienen, die Besonderheiten des Mittelhochdeutschen besser "verständlich" zu machen und Andockstellen für Ihre<br />

sprachhistorischen <strong>Kurs</strong>e zu schaffen.<br />

Arbeitsmaterialien:<br />

erwartete Teilnehmer:<br />

max<strong>im</strong>ale Teilnehmer:<br />

1. Als Wörterbuch sollten Sie sich das "Mittelhochdeutsche Taschenwörterbuch" von M. Lexer kaufen (unbedingt mit den Nachträgen<br />

von U. Pretzel!). Es ist zwar mitunter ein bisschen unübersichtlich, dafür aber umfangreicher als das Konkurrenzprodukt<br />

von B. Hennig (das aber natürlich auch möglich ist). Zuhause können Sie die freien Online-Versionen der "großen" Wörterbücher<br />

benützen (http://www.mwv.uni-trier.de/).<br />

2. Anstelle einer Grammatik verwenden wir einen kurz gefassten Grammatik-Reader, der zu Semesterbeginn (elektronisch) zur<br />

Verfügung gestellt wird. Wenn Sie das Mittelhochdeutsche bzw. die Grammatik des Mittelhochdeutschen näher interessiert, können<br />

Sie auch mit der "großen", <strong>im</strong>mer wieder neu aufgelegten Mittelhochdeutschen Grammatik von H. Paul arbeiten (die Auflage<br />

ist ab 1969 egal), die unter allen verfügbaren Grammatiken die beste ist.<br />

3. Textgrundlage für die Lehrveranstaltung wird ein Text-Reader sein, der ebenfalls elektronisch verfügbar gemacht wird. Wir<br />

werden nicht nur einen einzigen längeren Text lesen, sondern kürzere Ausschnitte aus verschiedenen epischen Texten (Artusroman,<br />

Nibelungenlied etc.), auch etwas Lyrik (Minnesang), damit Sie möglichst viele verschiedene Facetten der mittelhochdeutschen<br />

Literatur und Sprache kennen lernen können.<br />

36<br />

45<br />

<strong>Kurs</strong> 8:<br />

Freitag 8-12 <strong>Uhr</strong> B302 Gebrochenes Herz, gegessenes Herz – Konrads von Würzburg »Herzmaere« <strong>Dozent</strong>: A. Bußmann<br />

Das Seminar beginnt bereits in der ersten Vorlesungswoche. Die Voraussetzungen für den Scheinerwerb werden in der ersten<br />

Seminarsitzung bekanntgegeben. Inhalt: Trotz des Ekels, den sie notwendig herausfordern, sind Geschichten von edlen Damen,<br />

die unwissentlich das Herz ihres toten Geliebten essen und ihm dann in Treue und Liebe nachsterben, in der Literatur der Vormoderne<br />

ausgesprochen weit verbreitet. Sie spielen mit einer metonymisch-mythischen Logik der Einverlebung dessen, was man<br />

liebt, um ihm auch künftig nahe sein zu können und an ihm teilzuhaben. Denn das tote Herz ist nichts anderes als der Geliebte<br />

selbst, ebenso wie das Essen des Herzens die ins Absolute gesteigerte körperliche Vereinigung der Liebenden ist; Liebe, Tod und<br />

Erotik werden so in eins verschmolzen. Konrads von Würzburg Versnovelle »Das Herzmaere« ist der ersten Text, der diesen<br />

Stoff in der deutschen Literatur des <strong>Mittelalter</strong>s erzählt; nicht überraschend werden wir in vor allem darauf befragen, was er über

Empfohlene Literatur:<br />

erwartete Teilnehmer:<br />

max<strong>im</strong>ale Teilnehmer:<br />

die Allmacht der Liebe erzählt. Dabei soll es um die Verbindung von Liebe und Tod gehen; um Distanz, die durch die Einverleibung<br />

in max<strong>im</strong>ale Nähe und Präsenz umgewandet wird; um das Herz, das als Organ, als reales Fleisch, gedacht ist, und doch<br />

<strong>im</strong>mer wieder umschlägt in eine Metapher, ein materielles Symbol transzendenter Begebenheiten. – Die intensive gemeinsame<br />

Lektüre wird ergänzt durch ein Tutorium (insbesondere zur Vertiefung von Übersetzungs- und Grammatikkenntnissen), das in<br />

den Einführungskurs integriert ist.<br />

Als Leseausgabe besorgen Sie sich bitte rechtzeitig die zweisprachige Reclam-Ausgabe: Konrad von Würzburg: Heinrich von<br />

Kempten – Der Welt Lohn – Das Herzmaere. Mhdt. Text nach der Ausg. von Edward Schröder. Übers., mit Anmerkungen und<br />

einem Nachwort versehen von Heinz Rölleke. Stuttgart 2000 (RUB 2855). – Einsteigerinformationen zu Autor und Werk bieten<br />

die Ausgabe sowie der entsprechende Artikel in: Die deutsche Literatur des <strong>Mittelalter</strong>s. Verfasserlexikon. Auch zu empfehlen:<br />

Rüdiger Brandt: Konrad von Würzburg. Kleine epische Werke 2000 (Klassiker-Lektüren 2) [mit einer detaillierten Inhaltsangabe].<br />

– Sie benötigen außerdem ein mittelhochdeutsches Wörterbuch (am besten: Matthias Lexer: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch,<br />

38. Aufl. Stuttgart 1992).<br />

40<br />

40<br />

<strong>Kurs</strong> 9:<br />

Freitag <strong>10</strong>-<strong>14</strong> <strong>Uhr</strong> SR2 Minnehaft und Mantelprobe: Ulrichs von Zatzikhoven ‚Lanzelet’“ <strong>Dozent</strong>: M.Botschan<br />

Zum engsten Kanon mittelhochdeutscher Erzählliteratur zählt dieser um 1200 entstandene Versroman nicht gerade. Die frühe<br />

altgermanistische Forschung tat ihn gar unisono als qualitativ zweitrangig, ja gar misslungen ab. Das mag damit zu tun haben,<br />

dass nicht leicht zu entscheiden ist, was er eigentlich sein will: Seriöser Artus-Roman mit didaktischer Funktion? Unbekümmertfreche<br />

Parodie auf eine Gattung, die sich <strong>im</strong> deutschen Sprachraum zu Ulrichs Zeit gerade lautstark Gehör verschaffte? Oder…?<br />

Fest steht: Man kann über den ‚Lanzelet’ lachen UND an ihm lernen – gerade wenn man am Beginn des Studiums Zugang zu<br />

den Themen des noch unvertrauten Faches ‚Germanistische Mediävistik’ finden will: Höfisches Leben, höfische Tugenden, höfische<br />

Herrschaft sind mehr und Anderes, als ‚Ritterfilme’ voll reitender Blechmännchen und Damen mit lustigen Hüten uns glauben<br />

machen. Was Minne, was eine Âventiure ist, soll sich <strong>im</strong> Seminar ebenso erschließen wie eine Reihe substanzieller ‚literaturtheoretischer’<br />

Phänomene mit fachspezifischem Bezug: ‚Intertextualität’ etwa kann köstlich unterhalten – und ein ‚Wiedererzählen’,<br />

das jede Originalität empört zurückweist, muss keineswegs langweilig sein. Am wenigsten, wenn die erzählte Welt von<br />

eigentümlicheren ‚Fabelwesen’ bevölkert wird als die Kino-Leinwände; oder wenn ein tückisches Kleidungsstück die Verfehlungen<br />

der feinen Hofdamen schonungslos, nun ja – aufdeckt…<br />

Empfohlene Literatur: Literatur: Ulrich von Zatzikhoven, „Lanzelet“, hrsg. v. Florian Kragl, Studienausgabe, Berlin et al. 2009<br />

erwartete Teilnehmer:<br />

max<strong>im</strong>ale Teilnehmer:<br />

42<br />

50