16. Sprachentwicklung

16. Sprachentwicklung

16. Sprachentwicklung

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

62 <strong>Sprachentwicklung</strong><br />

Zvi Penner, Jürgen Weissenborn, Angela D. Friederici<br />

62<br />

62.1 Die Entwicklung der Sprachwahrnehmung – 632<br />

62.2 Sprachproduktion: Die Entwicklung der Phonologie,<br />

des Lexikons und der Syntax – 635<br />

62.3 Läsions-Verhaltens-Studien bei Kindern – 637<br />

))<br />

Die Muttersprache zu erwerben bedeutet für das Kind jene<br />

Regeln zu erlernen, die das sprach liche Wissen der Erwachsenen<br />

ausmachen. Es gilt 2 Ebenen diese Wissens zu unterscheiden:<br />

1. das sprachliche Wissen in engerem Sinne,<br />

nämlich Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexikon und<br />

Semantik, und 2. das kommunikative Wissen. Im Folgenden<br />

fokussieren wir auf eine Darstellung des Erwerbs des<br />

sprachlichen Wissens im engeren Sinne. Beschrieben wird<br />

die Entwicklung des Sprachverstehens und der Sprachproduktion<br />

in den ersten 3 Lebensjahren sowie deren<br />

mögliche neuronale Grundlage.<br />

Unabhängig von dem jeweiligen theoretischen Ansatz legen<br />

zahlreiche Untersuchungen zum Erwerb der unterschiedlichsten<br />

Sprachen in den letzten Jahren nahe, dass das Kind<br />

über spezifische Veranlagungen verfügt, die es ihm ermöglichen,<br />

seine Muttersprache schnell und auch unter sehr<br />

wechselnden und eingeschränkten Wahrnehmungsbedingungen<br />

(Blindheit, Taubheit) erfolgreich zu erwerben. Das<br />

heißt, bei ungestörtem Verlauf des Spracherwerbs werden<br />

die wichtigsten Regeln von Phonologie, Morphologie, Syntax<br />

und Lexikon bis zum Alter von 2 1 / 2 Jahren erworben<br />

und zwar unabhängig davon, wie komplex einem Erwachsenen<br />

die Struktur einer Sprache erscheinen mag. Bemerkenswert<br />

ist die zu beobachtende Kontinuität im frühen<br />

Spracherwerb. Auch wenn das Kind zunächst noch unvollständige<br />

sprachliche Strukturen verwendet, so befolgt es<br />

doch die syntaktischen, phonologischen und lexikalischen<br />

Regeln und vermeidet Abweichungen von der Zielsprache.<br />

Welche Prinzipien diesem Erwerbsprozess zugrunde liegen<br />

und was die neurale Basis dieses Erwerbsprozesses ist, ist<br />

bislang nur zum Teil verstanden. Neuropsychologische<br />

Studien geben jedoch erste Hinweise.<br />

62.1 Die Entwicklung der<br />

Sprachwahrnehmung<br />

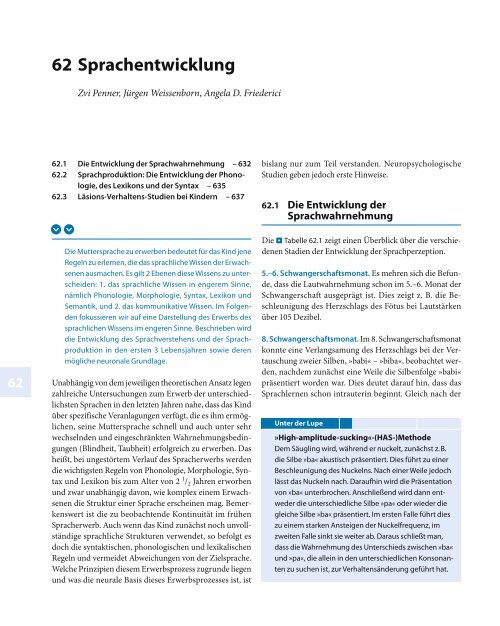

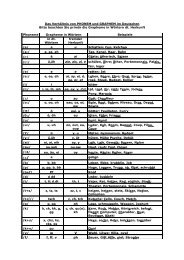

Die . Tabelle 62.1 zeigt einen Überblick über die verschiedenen<br />

Stadien der Entwicklung der Sprachperzeption.<br />

5.–6. Schwangerschaftsmonat. Es mehren sich die Befunde,<br />

dass die Lautwahrnehmung schon im 5.–6. Monat der<br />

Schwangerschaft ausgeprägt ist. Dies zeigt z. B. die Beschleunigung<br />

des Herzschlags des Fötus bei Lautstärken<br />

über 105 De zibel.<br />

8. Schwangerschaftsmonat. Im 8. Schwangerschaftsmonat<br />

konnte eine Verlangsamung des Herzschlags bei der Vertauschung<br />

zweier Silben, »babi« – »biba«, beobachtet werden,<br />

nachdem zunächst eine Weile die Silbenfolge »babi«<br />

präsentiert worden war. Dies deutet darauf hin, dass das<br />

Sprachlernen schon intrauterin beginnt. Gleich nach der<br />

Unter der Lupe<br />

»High-amplitude-sucking«-(HAS-)Methode<br />

Dem Säugling wird, während er nuckelt, zunächst z.B.<br />

die Silbe »ba« akustisch präsentiert. Dies führt zu einer<br />

Beschleunigung des Nuckelns. Nach einer Weile jedoch<br />

lässt das Nuckeln nach. Daraufhin wird die Präsentation<br />

von »ba« unterbrochen. Anschließend wird dann entweder<br />

die unterschied liche Silbe »pa« oder wieder die<br />

gleiche Silbe »ba« präsentiert. Im ersten Falle führt dies<br />

zu einem starken Ansteigen der Nuckelfrequenz, im<br />

zweiten Falle sinkt sie weiter ab. Daraus schließt man,<br />

dass die Wahrnehmung des Unterschieds zwischen »ba«<br />

und »pa«, die allein in den unterschiedlichen Konsonanten<br />

zu suchen ist, zur Verhaltensänderung geführt hat.

62.1 · Die Entwicklung der Sprachwahrnehmung<br />

633<br />

62<br />

. Tabelle 62.1. Überblick über die Entwicklung der Sprachperzeption<br />

Alter<br />

Fähigkeit<br />

5.-6. Schwangerschaftsmonat Lautwahrnehmung<br />

8. Schwangerschaftsmonat Lautunterscheidung<br />

0.–3. Monat a) Erkennen der mütterlichen Stimme<br />

b) Kategoriale, universelle Lautunterscheidung<br />

c) Erkennen des vorherrschenden Betonungsmusters der Zielsprache<br />

4.–6. Monat a) Erkennen des eigenen Namens im Redefluss<br />

b) Verstehen von Papa und Mama<br />

c) Präferenz für zielsprachliche Laute<br />

d) Präferenz für das trochäische Betonungsmuster des Deutschen<br />

e) Erkennen von Satzgrenzen aufgrund prosodisch-rhythmischer Merkmale wie Intonation und Pausen<br />

7.–8. Monat a) Erkennen von Wörtern mit dem vorherrschenden zielsprachlichen Betonungsmuster, d. h. im<br />

Deutschen betont-unbetont, z. B. Eímer<br />

b) Erkennen einsilbiger, unbetonter Funktionswörter wie Artikel (das) und Präpositionen (von)<br />

9.–12. Monat a) Erkennen von syntaktischen Grenzen innerhalb eines Satzes, z. B. Der starke Mann / trägt den<br />

großen Koffer<br />

b) Verlieren der Fähigkeit, alle Laute zu unterscheiden. Es werden nur noch Laute unterschieden, die zur<br />

Differenzierung von Wörtern in der Zielsprache dienen<br />

c) Erkennen von Wörtern mit atypischem Rhythmusmuster wie Alárm<br />

d) Erkennen der Regeln für die Kombination von Konsonanten in der Zielsprache<br />

14. Monat Erkennen, dass »She kisses the ball ‚ kisses the ball’« eine syntaktische Einheit bildet<br />

17. Monat Erkennen von Wortstellungsregeln, wie z. B., dass im Englischen das Subjekt dem Objekt vorangeht<br />

Geburt erkennt und präferiert der Säugling die mütterliche<br />

Stimme. Ebenfalls in den ersten Tagen und Wochen nach<br />

der Geburt ist das Neugeborene in der Lage, Laute wie »b«<br />

und »p« in den Silben »ba« und »pa« zu diskriminieren.<br />

Das heißt, praktisch von Anfang an verfügt das Kind über<br />

die Fähigkeit zur kategorialen Lautwahrnehmung. Dies<br />

wurde mit Hilfe der »High-amplitude-sucking«-Methode<br />

(HAS) festgestellt (7 Unter der Lupe).<br />

0.–3. Monat. Mit Hilfe der gleichen Technik sowie mittels<br />

elek tro enzep halo graphischer Untersuchungen (EEG) hat<br />

man auch nachweisen können, dass die Kinder offensichtlich<br />

von Geburt an in der Lage sind, rhythmisch-intonatorische<br />

Regelmäßigkeiten der Sprache, wie die Abfolge von<br />

betonten und unbetonten Silben zu erkennen und damit<br />

auch schon imstande sind, den sprachrhythmischen Typus<br />

ihrer Muttersprache zu erkennen. Dies lässt auch die Annahme<br />

plausibel erscheinen, dass rhythmische Informationen,<br />

etwa die prosodische Prominenz innerhalb einer<br />

syntak tischen Phrase vom Kind schon sehr früh zur Erkennung<br />

der wichtigsten Wortstellungsregeln der Muttersprache<br />

benutzt werden können, d.h., etwa um herauszufinden,<br />

ob das Objekt dem Hauptverb vorausgeht oder<br />

folgt: man vgl. Deutsch »Hans hat Kuchen gegessen« mit<br />

Englisch »John has eaten cake« (für einen Überblick über<br />

die Entwicklung der Sprachwahrnehmung vgl. Höhle u.<br />

Weissenborn 1999; Jusczyk 1997).<br />

4.–6. Monat. Zwischen dem 4. und 6. Lebensmonat lässt<br />

sich schon eine klare Präferenz für zielsprachliche Laute<br />

(»Segmente«) feststellen. So haben EEG-Untersuchungen<br />

ergeben, dass finnisch lernende Kinder die Vokale ihrer<br />

Muttersprache von denen des eng verwandten Estnischen<br />

unterscheiden können. Es wird generell angenommen,<br />

dass Kinder ihre universelle Diskriminierungsfähigkeit<br />

von Segmenten im Alter von ca. 12 Monaten verlieren und<br />

nur noch sprachspezifische Unterschiede diskriminieren.<br />

So sind z.B. japanische Säuglinge sehr wohl in der Lage<br />

zwischen »l« und »r« zu unterscheiden, während dies<br />

12 Mo nate alte Kinder nicht mehr können. Dies bedeutet,<br />

dass die lautlichen Diskriminierungsfähigkeiten der<br />

Kinder anfänglich universell sind, sich im Laufe der Entwicklung<br />

jedoch mehr und mehr auf die muttersprachlichen<br />

Gegebenheiten verengen. In diesem Falle besteht<br />

also Lernen im Verlust bzw. dem Verlernen früherer Fähigkeiten.

634<br />

Kapitel 62 · <strong>Sprachentwicklung</strong><br />

62<br />

Etwa mit 4 Monaten erkennt das Kind seinen Namen<br />

im Redefluss. Wenige Wochen später versteht es auch<br />

»Mama« und »Papa«. Wenn auch das Kind sonst noch<br />

keine weiteren Wörter erkennen kann, zeigt doch das frühe<br />

Erkennen des eigenen Namens und der zweisilbigen<br />

Verwandtschaftsbegriffe, dass Kinder besonders sensibel<br />

sein müssen für die lautlichen Eigenschaften dieser<br />

Wörter.<br />

Im Alter von 6 Monaten können Kinder anhand von<br />

prosodisch-rhythmischen Eigenschaften von Äußerungen,<br />

wie Intonation (Tonhöhenverlauf), Betonung (Energieverlauf),<br />

Vokallänge und Pausen, Satzgrenzen identifizieren.<br />

Wenig später, mit 9 Monaten, sind sie in der Lage, aufgrund<br />

von prosodischen Eigenschaften die Hauptkonstituenten<br />

von Sätzen, z.B. das Subjekt einerseits und das Verb mit<br />

dem direkten Objekt andererseits, zu identifizieren. So<br />

ziehen Kinder dieses Alters etwa einen Satz wie »Der starke<br />

Mann # trägt den großen Koffer« mit einer Pause (#) nach<br />

dem Subjekt, dem gleichen Satz mit einer unnatürlichen<br />

Pause nach dem Verb »Der starke Mann trägt # den großen<br />

Koffer«, die die prosodisch-syntaktische Einheit Verb +<br />

Objekt zerstört, vor.<br />

7.–8. Monat. Mit 7–8 Monaten sind die Kinder generell, in<br />

der Lage unter Ausnutzung der vorherrschenden Wortbetonungsmuster<br />

der Zielsprache, wie der Abfolge einer betonten<br />

und unbetonten Silbe (»Trochäus«) im Deutschen,<br />

z.B. »Éimer«, Wortgrenzen zu identifizieren und somit<br />

Äußerungen in einzelne Wörter zu zerlegen. Die Worterkennung<br />

ist zunächst allerdings auf trochäische Einheiten<br />

beschränkt. Abfolgen von einer unbetonten und einer betonten<br />

Silbe (»Jambus«), z.B. »Alárm«, werden noch nicht<br />

als Einheit erkannt.<br />

Die rapide Entwicklung der Segmentierungsfähigkeiten<br />

des Kindes ermöglicht nun eine schnelle Zunahme des<br />

Wortverstehens, da das Kind dadurch in die Lage versetzt<br />

wird, sein konzeptuelles Wissen, d.h. konzeptuelle Einheiten<br />

mit spezifischen lautlichen Einheiten zu verbinden.<br />

Gegen den 10. Monat umfasst so der rezeptive Wortschatz<br />

des Kindes etwa 60 Wörter. Diese Abbildung von perzeptuell-konzeptuellen<br />

Repräsentationen des Kindes auf lautliche<br />

Einheiten unterliegt dabei offensichtlich bestimmten<br />

Beschränkungen, die sicherstellen, dass das Kind nicht,<br />

wenn es zum ersten Mal in Gegenwart eines Hasen das<br />

Wort »Hase« hört, meint, es würde sich z.B. nur auf die<br />

Ohren beziehen. Vielmehr ist es so, dass es die Lautfolge<br />

regelmäßig auf den ganzen Ge gen stand bezieht. Man<br />

spricht deshalb in diesem Zusammenhang von der »Ganzheitannahme«<br />

(»whole object constraint«) (vgl. Markman<br />

1994).<br />

! Sprachwahrnehmung beginnt bereits vor der Geburt<br />

(intrauterin) und das Kleinkind erwirbt bis zum<br />

9. Lebensmo nat das Lautvokabular und die Betonungsmuster<br />

seiner Sprache.<br />

Es gibt Hinweise darauf, dass das erste Lebensjahr für den<br />

Spracherwerb von kritischer Bedeutung ist. So zeigten<br />

Untersuchungen der Hörbahnreizleitung mit Brainstem<br />

Evoked Response Audiometry (BERA) im 6. Lebensmonat,<br />

dass Kinder mit verlangsamter Reizleitung ein erhöhtes<br />

Risiko für eine verzögerte <strong>Sprachentwicklung</strong> mit 24 Monaten<br />

aufwiesen, obwohl sich mit 14 Monaten die Reizleitung<br />

normalisiert hatte (vgl. hierzu Penner et al. eingereicht).<br />

9.–12. Monat. Mit 9–12 Monaten erweitert sich das Wissen<br />

des Kindes über die Lautstruktur der Muttersprache in<br />

2 zentralen Bereichen. Einerseits berücksichtigt das Kind in<br />

dieser Phase nur noch Laute, die für die Unterscheidung<br />

von Wörtern in seiner Muttersprache wichtig sind und verlernt<br />

die universelle Diskriminierungsfähigkeit von Lauten.<br />

Andererseits geht das Kind bei der Worterkennung über<br />

die rein rhythmischen Segmentierungsstrategien hinaus<br />

und benutzt nun für diese Aufgabe auch andere Informationsquellen,<br />

so unter anderem die segmentale Struktur<br />

des Wortes, d.h. die darin vorkommenden Konsonanten<br />

und Vokale sowie auch die sprachspe zifischen Kombinationsregeln<br />

für Konsonanten, etwa dass »dl-« im Wortanlaut<br />

im Deutschen nicht vorkommen kann. Diese Entwicklung<br />

erleichtert dem Kind die Analyse von unbetontem Sprachmaterial<br />

im Gehörten. Sie hat zur Folge, dass das Kind nun<br />

auch Wörter mit atypischem Betonungsmuster, wie unbetont<br />

– betont, vgl. »Alárm« im sprachlichen Input identifizieren<br />

kann.<br />

Darüber hinaus legen weitere Untersuchungen nahe,<br />

dass das Erkennen von Wörtern schon viel früher als zunächst<br />

vermutet, nicht auf die sog. Inhaltswörter wie Substantive,<br />

Verben und Adjektive beschränkt ist, die normalerweise<br />

betont sind, sondern dass z.B. deutsche Kinder<br />

schon im Alter von 7 Monaten unbetonte Wörter, sog.<br />

Funktionswörter, wie Artikel und Präpositionen im Lautstrom<br />

identifizieren können. Dies ist um so erstaunlicher,<br />

als man bisher angenommen hatte, dass das Fehlen dieser<br />

Wörter in den ersten kindlichen Äußerungen, vgl. »Ball<br />

Kiste holen« (= »(den) Ball (aus der) Kiste holen«), gerade<br />

darauf zurückzuführen sei, dass die Kinder diese Wörter<br />

aufgrund ihrer Unbetontheit anfänglich im Redefluss nicht

62.2 · Sprachproduktion: Die Entwicklung der Phonologie, des Lexikons und der Syntax<br />

635<br />

62<br />

wahrnehmen können. Dies bedeutet zwar, dass wir eine Erklärung<br />

für das anfängliche Fehlen in der kindlichen<br />

Sprachproduktion finden müssen. Andererseits hilft es jedoch<br />

zu verstehen, wie das Kind schon so früh und praktisch<br />

fehlerlos die grammatischen Regeln der Elternsprache<br />

erwerben kann. Funktionswörter zeigen nämlich charakteristische,<br />

sehr eingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten<br />

mit anderen Wörtern und nehmen eine feste Stellung im<br />

Satz ein. Diese Eigenschaften können dem Kind, sobald es<br />

Funktionswörter wahrnimmt, dabei helfen, etwas über die<br />

grammatische Struktur der Sprache, die es hört, herauszufinden.<br />

So signalisiert ein Artikel, dass das, was darauf folgt,<br />

ein nominaler Ausdruck, (z.B. ein Substantiv), sein muss<br />

und Konjunktionen zeigen die Grenzen und die Art von<br />

Sätzen (Nebensatz ge genüber Hauptsatz) an (vgl. hierzu<br />

Höhle u. Weissenborn 2000, 2003; Höhle et al. 2004).<br />

Kinder sind in der Einwortphase u.a. schon sensibel<br />

für die Konstituentenstruktur von Sätzen und die Wortstellung.<br />

Die entsprechenden Untersuchungen wurden mit<br />

der sog. Blickpräferenzmethode (7 Unter der Lupe) durchgeführt<br />

(vgl. zum Folgenden Hirsh-Pasek u. Golinkoff<br />

1996).<br />

14. Monat. Diese Untersuchungen zeigen, dass 14 Monate<br />

alte Kinder von 2 Bildern, von denen das eine eine Frau<br />

zeigt, die einen Ball küsst, und das andere eine Frau, die<br />

Schlüssel küsst, das erstere präferieren, wenn der sprachliche<br />

Stimulus lautete: »Look, she is kissing the ball«. Die<br />

korrekte Interpretation dieses Satzes setzt voraus, dass das<br />

Kind die Verbalphrase »is kissing the ball« als Einheit analysiert<br />

hat. Die korrekte Zuordnung von Satz und Bild ist<br />

nicht aufgrund des Ver stehens des Wortes »ball« allein<br />

möglich, da ein Ball auch auf dem nicht passenden Bild<br />

abgebildet ist.<br />

17. Monat. In einem weiteren Experiment mit der gleichen<br />

Methode wurde das Verständnis von 17 Monate alten Kindern<br />

für die Wortstellungsregeln des Englischen getestet.<br />

Auch diese Kinder befanden sich mehr heitlich noch in der<br />

Einwortphase. Getestet wurde das Verständnis von Sätzen<br />

wie »See? Big Bird (BB) is washing Cookie Monster (CM)«<br />

(BB and CM sind Charaktere aus der Fernsehserie Sesamstraße),<br />

wobei dem Kind gleichzeitig 2 Bilder präsentiert<br />

wurden, auf denen einmal BB CM wäscht und einmal<br />

CM BB.<br />

Auch hier präferierten die Kinder das korrekte Bild, was<br />

darauf hinweist, dass sie in diesem Alter schon mit den<br />

Wortstellungsregeln des Englischen vertraut sind.<br />

Unter der Lupe<br />

Blickpräferenzmethode<br />

Bei der Blickpräferenzmethode werden dem Kind gleichzeitig<br />

mit dem sprachlichen Testmaterial 2 unterschiedliche<br />

Bilder/Handlungen auf 2 Fernsehschirmen angeboten.<br />

Eines dieser Bilder stimmt mit der Bedeutung des<br />

sprachlichen Materials überein, während das andere Bild<br />

inhaltlich nicht dazu passt. Gemessen wird, wie lange das<br />

Kind jeweils jedes einzelne der Bilder fixiert, wobei davon<br />

ausgegangen wird, dass das Kind das zum sprachlichen<br />

Teststimulus passende Bild länger fixiert als das nicht<br />

passende, wenn es in der Lage ist, den sprachlichen Stimulus<br />

korrekt zu analysieren und zu interpretieren.<br />

Mit 22–24 Monaten verfügt das Kind also schon über<br />

ein umfangreiches rezeptives Sprachwissen in allen grammatischen<br />

Bereichen. Dabei ist es vor allem die anfängliche<br />

Sensibilität des sprachlernenden Kindes für die rhythmisch-prosodischen<br />

Eigenschaften, sowie für die funktionalen<br />

Einheiten (»Funktionswörter«) von Sprache, auf der<br />

die erstaunlich schnelle Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten<br />

während der ersten beiden Lebensjahre beruht<br />

(vgl. auch Weissenborn 2000).<br />

! Im Alter von 22 Monaten verfügt das Kind bereits<br />

über ein umfangreiches rezeptives grammatisches<br />

Wissen.<br />

62.2 Sprachproduktion:<br />

Die Entwicklung der Phonologie,<br />

des Lexikons und der Syntax<br />

Parallel zur extrem frühen Entwicklung der Sprachwahrnehmung<br />

mehrt sich die Evidenz auch für eine starke Kontinuität<br />

in der Sprachproduktion. Schon in den Schreivokalisationen<br />

in den ersten Lebensmonaten sind wichtige<br />

Regelmäßigkeiten der Lautgebung erkennbar (Wermke et<br />

al. 1996). Dies betrifft in erster Linie die Kontrolle der<br />

Grundfrequenz und der Lautlänge sowie die Entwicklung<br />

der sog. Stabilitätsparameter (»pitch perturbation quotient«).<br />

Besonders relevant für den Erwerb der zielsprachlichen<br />

Pho nologie scheinen in der Schreiphase die Relation<br />

zwischen dem Verlauf (z.B. Energiekurve) und der Länge<br />

der einzelnen Melodiebögen sowie das Prominenzverhältnis<br />

(»Rhythmus«) zwischen den einzelnen Melodiebögen<br />

innerhalb einer Schreiäußerung zu sein. Neue Untersu-

636<br />

Kapitel 62 · <strong>Sprachentwicklung</strong><br />

62<br />

chungen zu beiden Faktoren legen die Vermutung nahe,<br />

dass das Schreirepertoire Vorläufer der prosodischen Einheiten<br />

»Silbe« und »trochäischer« Fuß enthält.<br />

Auf die Schreiphase folgt die Lallphase (»babbling«),<br />

die sich primär durch die Etablierung der zielsprachlichen<br />

Silbenbildung auszeichnet und gewöhnlich die Zeit vom<br />

6.–12. Lebensmonat umfasst. Im Mittelpunkt der Lallphase<br />

steht das »kanonische Lallen«, das sich durch die Bildung<br />

von Silben charakterisiert, die bezüglich der Parameter<br />

Formantenübergangsdauer, Silbenlänge, Grundfrequenz<br />

und Intensität zielsprachlich konform sind (Oller 1986). In<br />

der Phase des kanonischen Lallens werden 2 Stadien unterschieden,<br />

nämlich das reduplizierende und das bunte Lallen.<br />

Das reduplizierende Lallen (7.–10. Monat) zeichnet<br />

sich durch die Wiederholung derselben Silbe aus (z.B.<br />

[dada]). Im Stadium des bunten Lallens (10.–12. Monat)<br />

werden hingegen mehrsilbige Lautketten mit unterschiedlichen<br />

Konsonanten produziert (z.B. [daba]). In dieser<br />

Phase ist der segmentale Bestand an das spezifische Lautinventar<br />

der Muttersprache angepasst.<br />

In Anbetracht der hohen Sensitivität bezüglich der<br />

rhythmischen Regularitäten der Zielsprache in der 2. Hälfte<br />

des 1. Lebensjahres stellt sich die Frage, welche prosodischen<br />

Parameter die Kinder schon während der Lallphase<br />

korrekt setzen (Jusczyk 1997). Eine Pilotstudie von Penner<br />

u. Fischer (2000) zeigt, dass mehr als 80% aller kanonischen<br />

Lalläußerungen mit den sprachspezifischen Regeln der zielsprachlichen<br />

Wortprosodie übereinstimmen. Dies betrifft<br />

in erster Linie die Parameter des Minimalwortformats sowie<br />

der Prominenz auf Fuß- und Wortebene. Feinere prosodische<br />

Regeln werden hingegen erst später in der lexikalischen<br />

Phase erworben (mit ca. 2 1 / 2 Jahren). Diese Lücken<br />

im Regel system führen dazu, dass die Sprachproduktion<br />

nach Sprechbeginn (mit 12 Monaten) sowohl segmentalen<br />

als auch prosodischen Restrik tionen unterliegt. Diese Beschränkungen<br />

sind für die typischen segmentalen und prosodischen<br />

Prozesse wie beispielsweise Harmoni sierung<br />

(»bop« statt »Brot«) oder Silbenauslassung (»nane« statt<br />

»Banane«) verantwortlich, die den frühen Wortschatz kennzeichnen.<br />

! Auf die anfängliche Schreiphase folgt die Lallphase,<br />

in der Laute und Lautkombinationen produziert werden.<br />

Zwischen dem 6. und 12. Monat werden bereits<br />

die Wortbetonungsmuster der Zielsprache systematisch<br />

produziert.<br />

Untersuchungen zur Wortschatzentwicklung (Fenson et al.<br />

1993) belegen die erstaunliche Effizienz der Kinder im<br />

Erwerb des Lexikons. Die Befunde lassen sich folgenden<br />

Stadien zuordnen:<br />

1. 11.–13. Monat: Produktion der ersten Wörter;<br />

2. <strong>16.</strong> Monat: 50–75 Items;<br />

3. 18.–24. Monat: Wortschatzexplosion (»vocabulary<br />

spurt« – 186–436 Items);<br />

4. 6 Jahre: (14.000 Items).<br />

Dies bedeutet, dass Kinder nach der Wortschatz explosion<br />

durchschnittlich 9–10 neue Items pro Tag lernen. Um diese<br />

erstaunliche Lernleistung, die das Kind trotz notorischer<br />

Mehrdeutigkeit des Eingangs erbringt, erklären zu können,<br />

ist eine Reihe von Modellen entwickelt worden, die dem<br />

sprachlernenden Kind bestimmte Strategien zuschreiben.<br />

In diesem Zusammenhang spricht man primär von »Präferenzen«<br />

(»biases« oder »assumptions« bei Markman<br />

1994 oder Landau 1994), die die Aufmerksamkeit des<br />

Kindes auf eine kleine Untermenge von eindeutigen Objektmerkmalen<br />

(z.B. Objektganzheit oder Form bei ri giden<br />

Objekten) beschränken und somit den induktiven Suchraum<br />

einengen. Aufgrund dieser anfänglichen Beschränkungen<br />

entstehen die typischen Übergeneralisierungen<br />

des frühen Wortschatzes wie z.B. »Ball« als Bezeichnung<br />

aller kugelförmigen Ge genstände. Irreversible, falsche Verallgemeinerungen<br />

(wie beispielsweise »Pferd« für »Gras«)<br />

werden hingegen durch diese Lernprinzipien ausgeschlossen.<br />

Zu Beginn des Verblexikonerwerbs steht die sog. »Ereignisstruktur«<br />

im Mittelpunkt des Lernprozesses. In<br />

diesem Bereich lernt das Kind, welchen Ereignistypus ein<br />

gegebenes Verb bezeichnet: [Zustand], [Vorgang ohne<br />

Endzustand], [Vorgang mit Endzustand] etc. Die anderen<br />

Bedeutungskomponenten des Verbs, nämlich die Kern -<br />

bedeutung und die Argumentselektion, werden erst<br />

später für den Erwerbsprozess aktuell. Untersuchungen<br />

in diesem Bereich (Penner et al. 1998; Schulz et al. 2001)<br />

legen die Vermutung nahe, dass die Kinder schon ca. im<br />

13. Monat über eine explizite Repräsentation der Ereignisstruktur<br />

verfügen. Dabei lässt sich das Kind von einer<br />

starken Prä ferenz für komplexe, end zustandsorientierte<br />

Verben wie »auf machen«, »weg machen« oder (das Licht)<br />

»anmachen« »leiten«. Aus beiden semantischen Bestandteilen<br />

solcher resulta tiven Ereignisse [Endzustand und<br />

Vorgang] kon zentrieren sich die Kinder anfänglich auf<br />

den Endzustand als das prominentere Teilereignis, der als<br />

isoliertes Präfix ausbuchstabiert wird (z.B. »auf« für das<br />

Zielwort »auf machen«). Die Realisierung des untergeordneten<br />

Teiler eignisses erfolgt erst, wenn das Kind die

62.3 · Läsions-Verhaltens-Studien bei Kindern<br />

637<br />

62<br />

Reprä sentation des Endzustandes semantisch korrekt etabliert<br />

hat.<br />

! Zwischen dem 18. und 24. Monat kommt es zu einer<br />

massiven Erweiterung des Wortschatzes.<br />

Der Syntaxerwerb umfasst verschiedene Phasen. Für den<br />

Erwerb der Satzstrukturebene unterscheiden wir bis zum<br />

3. Lebensjahr 2 Hauptstadien:<br />

1. Erwerb der Wortstellung, d.h. der Regeln der Subjektund<br />

Objektplatzierung und Endposition des flektierten<br />

Verbs (Penner et al. 2000).<br />

2. Erwerb der funktionalen »Satzschale«, d.h. der Verb-<br />

Zweit-Regel in deklarativen und Fragesät zen sowie der<br />

Grundregel der Nebensatzbildung (Clahsen 1988).<br />

Analog verläuft der Erwerb der Nominalphrase mit dem<br />

Artikel als »funktionaler Schale« (Penner u. Weissenborn<br />

1996). Auf dem im Alter 2 1 / 2 Jah ren etablierten syntaktischen<br />

Wissen aufbauend vervollständigt das Kind bis zur<br />

Einschulung die Syn tax- Semantik-Schnittstelle. In diesen<br />

Bereich ge hö ren vor allem die Mechanismen der »logischen<br />

Form« wie beispielsweise die Diskurssemantik, durch die<br />

die Referenz eines Nomens determiniert wird und die<br />

Skopusregeln, die die Geltungsbereiche von Operatoren<br />

bestimmen (Fragepronomina, Quantoren etc.).<br />

Der Syntaxerwerb zeichnet sich durch seine Kontinuität<br />

aus. Wie Weissenborn (1994) argumentiert, ist die Syntaxentwicklung<br />

eine durch sukzessive Merkmalsspezifizierung<br />

gesteuerte inkrementelle Erweiterung der Struktur,<br />

die der sog. »local well formedness condition« unterliegt.<br />

Dieses Prinzip ver langt, dass jede Interimsrepräsentation<br />

der syntaktischen Struktur in der nächst höheren Phase in<br />

wohlgeformter Weise enthalten ist. Auf diese Weise entstehen<br />

im Verlauf des Syntaxerwerbs keine Interimsrepräsentationen,<br />

die zielsprachlich-inkonsistente Merkmalsspezifizierungen<br />

enthalten.<br />

! Syntaktische Regeln werden kontinuierlich bis zum<br />

3. Lebensjahr erworben.<br />

62.3 Läsions-Verhaltens-Studien<br />

bei Kindern<br />

Läsions-Verhaltens-Studien bei Kindern mit frühen unilateralen<br />

Läsionen zeigen überraschenderweise kaum Unterschiede<br />

zwischen jenen mit linkshemisphärischen Läsionen<br />

und jenen mit rechtshemis phärischen Läsionen. Kinder<br />

mit früher linkshemisphärischer Läsion erlernen häufig<br />

Sprache bis zu einem fast normalen Performanzkriterium,<br />

was da rauf hinweist, dass die linke Hemisphäre in der<br />

frühen <strong>Sprachentwicklung</strong> noch nicht jene Dominanz hat,<br />

die bei Erwachsenen festzustellen ist. Auch zeigt sich, dass<br />

Kinder mit linkshemisphärischen anterioren und linkshemisphärischen<br />

posterioren Läsionen sich nicht in der<br />

gleichen Art und Weise in ihrem sprachlichen Verhalten<br />

unterscheiden, wie wir dies bei Erwachsenen beobachten<br />

können.<br />

Bezüglich der interhemisphärischen Organisation bzw.<br />

Reorganisation der Sprache ergeben die Läsionsstudien für<br />

die <strong>Sprachentwicklung</strong> jedoch kein ganz einheitliches Bild<br />

bezüglich der frühen In volvierung von linker und rechter<br />

Hemisphäre ab. Woods und Kollegen (Woods 1980; Woods<br />

u. Carey 1979; Woods u. Teuber 1978) fanden, dass Störungen<br />

von Sprach- und Sprechfunktionen nach linkshemisphärischer<br />

Läsion größer waren als nach rechtshemisphärischer<br />

Läsion. Dennis und Kollegen (Dennis 1980; Dennis u.<br />

Whitaker 1976) berichteten über Kinder mit durch Tumore<br />

bedingten Hemisphäreektomien der linken oder der rechten<br />

Seite. Sie fanden, dass Kinder nach Entfernung der linken<br />

Hemisphäre in grammatischen und phonologischen<br />

Tests hinter der Performanz einer Kontrollgruppe zurückblieben,<br />

während ein vergleichbares Muster bei Kindern mit<br />

Entfernung der rechten Hemisphäre nicht beobachtet wurde.<br />

Riva und Kollegen (Riva 1995) stellten fest, dass Kinder<br />

mit linkshemisphärischer Läsion vor allem bezüglich grammatischer<br />

Aspekte während des Sprachverstehens größere<br />

Störungen zeigen, links hemisphärische und rechtshemisphärische<br />

Läsionen jedoch das expressive und rezeptive<br />

Vokabular in gleicher Weise beeinträchtigen. Aram und<br />

Mitarbeiter (1986, 1987) fanden, dass Kinder mit linkshemisphärischen<br />

Läsionen in ihrer Performanz schlechter<br />

als Kontrollpersonen waren und zwar in einer Reihe von<br />

verschiedenen Tests, die sowohl grammatisches Sprachverstehen,<br />

Produktion, phonologische Dis krimination,<br />

Benennungsfähigkeit und lexikalische Zugriffsfähigkeit<br />

testeten. Ein ähnlicher Unterschied wurde für die rechtshemisphärisch<br />

geschädigten Kinder in Bezug auf ihre Kontrollgruppe<br />

nicht gefunden. Bates und Kollegen (Thal et al.<br />

1991; Bates et al. 1997) untersuchten Kleinkinder mit unilateralen<br />

Hirnläsionen und beobachteten, dass linkshemisphärische<br />

Läsionen vor allem <strong>Sprachentwicklung</strong>sstörungen<br />

im Bereich der expressiven Grammatik und des<br />

Vokabulars zur Folge hatten. Rechtshemisphärische Läsionen<br />

führten dagegen zu <strong>Sprachentwicklung</strong>sverzögerungen<br />

im rezeptiven Bereich und im Bereich der kommunikativen<br />

Gesten.

638<br />

Kapitel 62 · <strong>Sprachentwicklung</strong><br />

62<br />

Die uneinheitlichen Ergebnisse der aufgeführten Studien<br />

können durch eine Reihe verschiedener Faktoren bedingt<br />

sein. Wesentliche Faktoren hierbei sind:<br />

1. die Ätiologie der Schädigung,<br />

2. die Größe der Hirnläsion und<br />

3. der Zeitpunkt der Hirnschädigung.<br />

Alle diese Faktoren variieren bei den verschiedenen Studien<br />

und dies erschwert einen direkten Vergleich zwischen<br />

ihnen.<br />

! Die bei Erwachsenen feststellbare Sprachdominanz<br />

der linken Hemisphäre scheint im frühen Kindesalter<br />

weniger ausgeprägt.<br />

Die Frage nach der intrahemisphärischen Organisation<br />

bzw. Reorganisation, also der Frage, inwieweit Läsionen in<br />

anterioren und posterioren Arealen zu unterschiedlichen<br />

Sprachstörungsmustern führen, lässt sich anhand von einigen<br />

systematischen Übersichtsartikeln diskutieren. In einem<br />

Überblick von insgesamt 36 in der Literatur berichteten<br />

Fällen kindlicher Aphasie zeigt sich ein interessantes<br />

Muster (Friederici 1994). Betrachtet man diejenigen 14 Fälle<br />

von kindlicher Aphasie, die jünger als 8 Jahre waren, so<br />

hatten 6 von 14 eine linkshemisphärische Läsion ohne<br />

Einschluss anteriorer Areale. Keines der Kinder mit Läsion<br />

vor dem Alter von 8 Jahren zeigte eine flüssige Aphasie<br />

(Wernicke-Aphasie oder amnestische Aphasie) und zwar<br />

unabhängig von dem Ort der Läsion. Eine Ausnahme bildete<br />

der Fall eines 5-jäh rigen Jungen, der eine flüssige Aphasie<br />

hatte, die als phonemischer Jargon beschrieben wurde<br />

(Visch-Brink u. van de Sandt-Koendermann 1984). Posteriore<br />

Läsionen im Alter von 3–8 Jahren führen nicht wie in<br />

späteren Lebensjahren zu einer Wernicke-Aphasie, sondern<br />

zu nichtflüssigen Aphasieformen. Dies deutet darauf hin,<br />

dass ein selektiv erhaltener anteriorer Anteil der linken Hemisphäre<br />

bis zum Alter von ca. 8 Jahren noch nicht in der<br />

Lage ist, syntaktische Prozeduren automatisch und unabhängig,<br />

d.h. ohne den Rückgriff auf grammatisches Wissen,<br />

das im Tem porallappen lokalisiert werden kann, zu verwenden.<br />

Erwachsene und ältere Kinder mit Läsionen im<br />

posterioren Anteil der linken Hemisphäre und gleich zeitig<br />

intakten anterioren Anteilen scheinen im Ge gensatz dazu<br />

in der Lage zu sein, syntaktische Prozeduren zur Basis ihrer<br />

Sprachproduktion zu machen. Die Folge ist eine flüssige,<br />

phonologisch und pro sodisch korrekte, wenngleich oft paragrammatische<br />

und inhaltsleere Spontansprache. Diese<br />

Ergebnisse weisen auf eine funktionale intrahemisphäre<br />

Reorganisation der Sprache im Gehirn während des Spracherwerbs<br />

hin (s. auch Basso et al. 1985, 1987a; Basso u.<br />

Scarpa 1990).<br />

Insgesamt legen die Daten der frühkindlichen Hirnschädigung<br />

von pränatal bis 6 Monaten (Thal et al. 1991)<br />

und den Aphasiestudien im Alter zwischen 3 und 8 Jahren<br />

folgendes Muster der Reorganisation nahe (Friederici<br />

1994): Es scheint als sei die rechte Hemisphäre gerade während<br />

der frühen Periode der <strong>Sprachentwicklung</strong>, d. h. im<br />

1. Lebensjahr, von besonderer Bedeutung. Kleinkinder mit<br />

früher rechtshemisphärischer Läsion im Alter vor 9 Monaten<br />

zeigen im Laufe ihrer späteren <strong>Sprachentwicklung</strong><br />

eher Probleme im Sprachverstehen als Kinder mit linkshemisphärischen<br />

Läsionen. Innerhalb der linken Hemisphäre<br />

scheinen vor allem Läsionen im posterioren Kortex<br />

zu Problemen beim Spracherwerb zu führen. Interessant<br />

ist, dass Kinder mit Läsionen in diesem Bereich Funktionswörter,<br />

die für die Erstellung syntaktischer Strukturen notwendig<br />

sind, we niger häufig verwenden, als Kinder mit<br />

Läsionen im anterioren Bereich der linken Hemisphäre.<br />

Dieses Ergebnismuster steht im Gegensatz zu der bei<br />

Erwachsenen beobachteten Relation zwischen Ort der<br />

Hirnläsion und behavioralem Defizit. Die Daten deuten<br />

darauf hin, dass bis zum Alter von etwa 1 Jahr die rechte<br />

Hemisphäre von besonderer Bedeutung für die <strong>Sprachentwicklung</strong><br />

ist, während danach die linke Hemisphäre von<br />

stärkerer Bedeutung ist als die rechte (vgl. auch Locke<br />

1994). Insbesondere die poste rioren Anteile der linken Hemisphäre<br />

unterstützen dann zunächst den Spracherwerb.<br />

Erst nach dem Alter von 5 Jahren scheinen links anteriore<br />

Gebiete für die Verarbeitung von Informationen ins Spiel<br />

zu kommen.<br />

! Läsionsstudien deuten darauf hin, dass im frühen<br />

Kindesalter sowohl die rechte Hemisphäre als auch<br />

der posteriore Kortex der linken Hemisphäre eine<br />

wichtige Rolle bei der Sprachverarbeitung spielt.

62.3 · Läsions-Verhaltens-Studien bei Kindern<br />

639<br />

62<br />

Zusammenfassung<br />

Noch ist das Bild einer möglichen Organisation und Reorganisation<br />

der Sprachfunktionen im sich entwickelnden<br />

Gehirn ungenau. Die vorhandenen Daten ermöglichen jedoch<br />

die Formulierung einiger Hypothesen.<br />

Es scheint, als sei die rechte Hemisphäre für die frühe<br />

Phase der <strong>Sprachentwicklung</strong> besonders relevant. Bei<br />

Kleinkindern mit frühkindlichen unilateralen Läsionen<br />

haben rechtshemisphärische Läsionen einen größeren negativen<br />

Einfluss auf den Verlauf des Spracherwerbs als<br />

linkshemisphärische Läsionen. Während der ersten 2 Monate<br />

lernen Säuglinge die prosodischen Aspekte ihrer<br />

Muttersprache zu identifizieren, mit 9 Monaten haben sie<br />

bereits ihr Wissen über prosodische Phrasierungsregeln<br />

ihrer Sprache. Diese Informationen werden beim Erwachsenen<br />

eher rechtshemisphärisch ver arbeitet und es ist zu<br />

vermuten, dass dies auch bei Kleinkindern so ist. Prosodische<br />

Aspekte auf der Silben- und Wortebene könnten beim<br />

Kleinkind ebenfalls zunächst rechtshemisphärisch verarbeitet<br />

werden und erst zu dem Zeitpunkt, an dem diese Information<br />

lexikalisch gebunden ist, zu vornehmlich linkshemisphärischen<br />

Aktivationen führen. Phonemische Information<br />

wird dagegen zunächst bilateral und später primär linkshemisphärisch<br />

verarbeitet.<br />

Die linke Hemisphäre gewinnt an Relevanz während<br />

des Erwerbs von Wörtern mit ihren morpho logischen Strukturen<br />

und Bedeutungen sowie mit dem Erwerb der Syntax.<br />

Hier scheinen zunächst links temporale Regionen von größter<br />

Wichtigkeit. Erst zu einem späteren Zeitpunkt kommen<br />

links frontale Regionen, vor allem für schnelle syntaktische<br />

Prozesse ins Spiel.