Brunnenbau - Wilo EMU Anlagenbau

Brunnenbau - Wilo EMU Anlagenbau

Brunnenbau - Wilo EMU Anlagenbau

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Brunnenbau</strong><br />

Moderne Anlagentechnik für eine<br />

energieeffizientere Wasserversorgung<br />

Pumpentechnik n Auch wenn in Industrieländern wie Deutschland sauberes Trinkwasser jederzeit<br />

verfügbar ist, besteht auch hierzulande oftmals Optimierungspotenzial bei der Versorgungstechnik.<br />

Um auch in Zukunft eine zuverlässige und vor allem ressourcenschonende Wasserversorgung<br />

zu gewährleisten, ist es wichtig, die Anlagentechnik in der Trinkwasser gewinnung so<br />

effizient wie möglich zu gestalten. Der folgende Beitrag zeigt, welche Faktoren die Ergiebigkeit<br />

von Anlagen zur Trinkwassergewinnung beeinflussen und welche Entwicklungen in der Unterwassermotor-Pumpentechnik<br />

die Effizienz von Brunnenanlagen steigern können.<br />

Die Versorgung mit Trinkwasser<br />

gehört nicht nur in den Ländern<br />

der Dritten Welt zu den<br />

großen Herausforderungen infrastruktureller<br />

Planung. Im Jahr 1741 hat der<br />

preußische Gelehrte Johann Peter Süßmilch<br />

die Zahl der Menschen errechnet,<br />

die seiner Ansicht nach maximal auf der<br />

Erde leben könnten; sieben Milliarden,<br />

damals belächelt – heute überprüfbar.<br />

Seit Oktober 2011 haben wir diese magische<br />

Zahl erreicht. Als die Thesen veröffentlicht<br />

wurden – 1741 – lebten 700<br />

Millionen Menschen, 63 Jahre später<br />

war die erste Milliarde erreicht. Es dauerte<br />

123 Jahre bis zur zweiten, 33 Jahre<br />

bis zur dritten und nur noch 14 Jahre<br />

bis zur vierten Milliarde, jährlich kommen<br />

inzwischen so viele Menschen<br />

auf die Welt, wie heute in Deutschland<br />

leben und am Ende dieses Jahrhunderts<br />

werden wir ca. zehn Milliarden Menschen<br />

sein.<br />

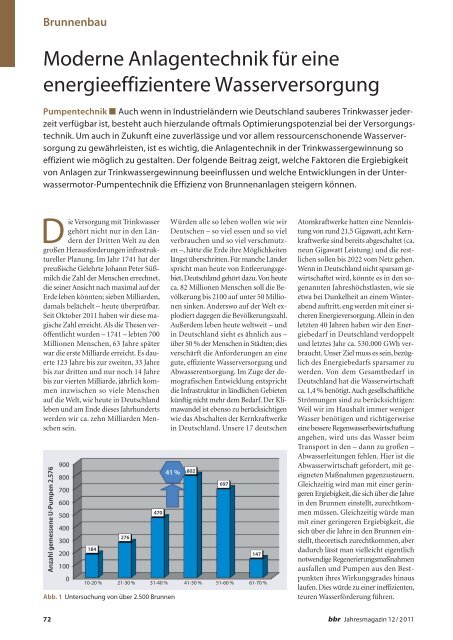

Anzahl gemessene U-Pumpen 2.576<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

0<br />

184<br />

10-20 %<br />

276<br />

21-30 %<br />

470<br />

31-40 %<br />

Abb. 1 Untersuchung von über 2.500 Brunnen<br />

Würden alle so leben wollen wie wir<br />

Deu tschen – so viel essen und so viel<br />

ver brauchen und so viel verschmutzen<br />

–, hätte die Erde ihre Möglichkeiten<br />

längst überschritten. Für manche Länder<br />

spricht man heute von Entleerungsgebiet,<br />

Deutschland gehört dazu. Von heute<br />

ca. 82 Millionen Menschen soll die Bevölkerung<br />

bis 2100 auf unter 50 Millionen<br />

sinken. Anderswo auf der Welt explodiert<br />

dagegen die Bevölkerungszahl.<br />

Außerdem leben heute weltweit – und<br />

in Deutschland sieht es ähnlich aus –<br />

über 50 % der Menschen in Städten; dies<br />

verschärft die Anforderungen an eine<br />

gute, effiziente Wasserversorgung und<br />

Abwasserentsorgung. Im Zuge der demografischen<br />

Entwicklung entspricht<br />

die Infrastruktur in ländlichen Gebieten<br />

künftig nicht mehr dem Bedarf. Der Klimawandel<br />

ist ebenso zu berücksichtigen<br />

wie das Abschalten der Kernkraftwerke<br />

in Deutschland. Unsere 17 deutschen<br />

41 %<br />

802<br />

41-50 %<br />

697<br />

147<br />

51-60 % 61-70 %<br />

Atomkraftwerke hatten eine Nennleistung<br />

von rund 21,5 Gigawatt, acht Kernkraftwerke<br />

sind bereits abgeschaltet (ca.<br />

neun Gigawatt Leistung) und die restlichen<br />

sollen bis 2022 vom Netz gehen.<br />

Wenn in Deutschland nicht sparsam gewirtschaftet<br />

wird, könnte es in den sogenannten<br />

Jahreshöchstlasten, wie sie<br />

etwa bei Dunkelheit an einem Winterabend<br />

auftritt, eng werden mit einer sicheren<br />

Energieversorgung. Allein in den<br />

letzten 40 Jahren haben wir den Energiebedarf<br />

in Deutschland verdoppelt<br />

und letztes Jahr ca. 530.000 GWh verbraucht.<br />

Unser Ziel muss es sein, bezüglich<br />

des Energiebedarfs sparsamer zu<br />

werden. Von dem Gesamt bedarf in<br />

Deutschland hat die Wasserwirtschaft<br />

ca. 1,4 % benötigt. Auch gesellschaftliche<br />

Strömungen sind zu berücksichtigen:<br />

Weil wir im Haushalt immer weniger<br />

Wasser benötigen und richtigerweise<br />

eine bessere Regen wasserbewirtschaftung<br />

angehen, wird uns das Wasser beim<br />

Transport in den – dann zu großen –<br />

Abwasserleitungen fehlen. Hier ist die<br />

Abwasserwirtschaft gefordert, mit geeigneten<br />

Maßnahmen gegenzusteuern.<br />

Gleichzeitig wird man mit einer geringeren<br />

Ergiebigkeit, die sich über die Jahre<br />

in den Brunnen einstellt, zurechtkommen<br />

müssen. Gleichzeitig würde man<br />

mit einer geringeren Ergiebigkeit, die<br />

sich über die Jahre in den Brunnen einstellt,<br />

theoretisch zurechtkommen, aber<br />

dadurch lässt man vielleicht eigentlich<br />

notwendige Regenerierungsmaßnahmen<br />

ausfallen und Pumpen aus den Bestpunkten<br />

ihres Wirkungsgrades hinaus<br />

laufen. Dies würde zu einer ineffi zienten,<br />

teuren Wasserförderung führen.<br />

72 Jahresmagazin 12/ 2011

Regenwasser:<br />

wenig Mineralien<br />

aber viel Sauerstoff,<br />

realtiv sauer und<br />

aggressiv<br />

0.50 Mutterboden<br />

9.50<br />

12.00<br />

Sand<br />

Sandstein,<br />

teilw. verwittert,<br />

grobkörnig<br />

junges Wasser:<br />

Aquifer<br />

sauerstoffreich,<br />

mineralienarm, m,<br />

aggressiv<br />

23.00<br />

25.00<br />

35.00<br />

36.00<br />

47.00<br />

Eisen + Mangan<br />

Wasser löst die Metalle<br />

Schluffig, tonig,<br />

schwach sandig, steinig<br />

(Lehm)<br />

Tonstein, sehr fest, dicht<br />

Trennschicht<br />

Sandstein, klüftig<br />

mittel- bis grobkörnig<br />

Ton, fest<br />

Sandstein, schwach<br />

klüftig, teils brüchig<br />

mittelkörnig<br />

altes Wasser:<br />

sauerstoffarm,<br />

reduziert,<br />

mineralreich<br />

Ton, sehr zäh, plastisch<br />

Unterschiedliche Grundwasserleiter<br />

AQUIFER<br />

Brunnenstube<br />

9.30<br />

Versuche einer Effizienzsteigerung und<br />

Regenerierung einer vorhandenen Anlage<br />

scheitern oftmals daran, dass die<br />

Gesamtzusammenhänge aller Einflussgrößen<br />

auf den Betrieb einer Brunnenanlage<br />

nicht hinreichend bekannt sind.<br />

Damit die technische Planung und Realisierung<br />

effizienterer und langlebigerer<br />

Brunnenanlagen gelingt, ist es erforderlich,<br />

das System in seiner Gesamtheit zu<br />

erfassen.<br />

Optimierungsbedarf<br />

im Pumpenbestand<br />

Eine Untersuchung von über 2.500<br />

Brunnenanlagen, die über mehrere Jahre<br />

im Auftrag der Pumpenwirtschaft<br />

in Deutschland durchgeführt wurde,<br />

Oberwasserabdichtung<br />

abdichtung<br />

Nitrat u.<br />

Umwelteinflüsse<br />

Dämmer<br />

Filterrohr<br />

Vollrohre in der<br />

Trennschicht<br />

da kostengünstiger<br />

Abb. 2 Unterschiedliche Grundwasserleiter (Aquifere)<br />

Grundwasseraustausch<br />

austausch<br />

Grundwassertourismus<br />

GW 1 GW 2 GW 3<br />

11.80<br />

Messstellen<br />

21.10<br />

6.70<br />

ergab, dass der durchschnittliche Gesamtwirkungsgrad<br />

von Pumpen in der<br />

Trink wasserförderung bei lediglich<br />

41 % liegt. Würden alle Pumpen im Optimum<br />

laufen, könnte ein Gesamtwirkungsgrad<br />

von über 70 % erreicht werden<br />

(Abb. 1).<br />

In den rund 25.000 Vertikalfilter- und<br />

360 Horizontalbrunnen, die deutschlandweit<br />

die Trinkwasserversorgung<br />

sichern, sowie zahlreichen weiteren<br />

Brunnen, die zur Grundwasserabsenkung,<br />

Versickerung, Betriebswasser-,<br />

Feuerlösch- oder Notwassergewinnung<br />

genutzt werden, sind zusammen etwa<br />

40.000 Unterwassermotor-Pumpen im<br />

Einsatz. Angesichts der Ergebnisse der<br />

o. g. Studie wird deutlich, dass hier noch<br />

erhebliches Energiesparpotenzial besteht,<br />

indem man den Gesamtwirkungsgrad<br />

der eingesetzten Pumpentechnik<br />

verbessert.<br />

Wirkungsgradverluste<br />

durch Brunnenalterung<br />

Dabei sind die Gründe für die nur mäßigen<br />

Wirkungsgrade von Unterwassermotor-Pumpen<br />

in der Wassergewinnung<br />

vielfältig. Einer der Hauptfaktoren<br />

für unterdurchschnittliche Wirkungsgrade<br />

und Förderraten ist die Brunnenalterung.<br />

Mit der Zeit kommt es zur Anbzw.<br />

Ablagerung von Stoffen an den Anlagenkomponenten<br />

eines Brunnens als<br />

Folge chemischer Ausfällung, mechanischer<br />

Einschwemmung oder biologischer<br />

Stoffwechselprodukte. Ursache<br />

dafür sind physikalische, chemische und<br />

biologische Prozesse. Sie können zu einer<br />

Versandung, Versinterung und Verockerung,<br />

aber auch zur Korrosion der Brunnenkomponenten<br />

wie den Unterwassermotor-Pumpen<br />

führen.<br />

Am häufigsten kommt es zu einer biologischen<br />

Verockerung, der Bildung von<br />

Eisenmanganoxid. Man findet dieses im<br />

Innenbereich des Filterrohres, in den<br />

Filterschlitzen und im Porenraum der<br />

Kiesschüttung, sodass sich während des<br />

Brunnenbetriebs nach und nach der Zulauf<br />

verändert. In der Folge beeinträchtigt<br />

dies den Wirkungsgrad der eingesetzten<br />

Pumpentechnik und die Er -<br />

giebigkeit des Brunnens, sodass eine<br />

Brunnenregenerierung und Optimierung<br />

des Pumpenbestands erforderlich<br />

sein kann. Durch das Zusetzen von z. B.<br />

Filterstrecke und Steigleitung können<br />

selbst korrekt ausgelegte und funktionierende<br />

Pumpen nicht mehr im Bestpunkt<br />

arbeiten. Die Pumpen laufen in<br />

den Teillastbereich und arbeiten dadurch<br />

länger bei schlechterem Wirkungsgrad<br />

mit erheblichen Auswirkungen auf die<br />

Betriebskosten.<br />

Dass es zu diesen Verockerungen kommt,<br />

liegt oft daran, dass sich durch die Verfilterung<br />

von unterschiedlichen Aqui -<br />

feren das frische Wasser aus oberen<br />

Stockwerken, welches sauerstoffhaltig<br />

ist, mit dem Wasser aus unteren Stockwerken,<br />

welches mineralhaltig ist, austauscht.<br />

Treffen sich das sauerstoffhaltige<br />

Wasser mit dem Mangan und dem Eisen,<br />

Jahresmagazin 12/ 2011 73

<strong>Brunnenbau</strong><br />

entstehen, vereinfacht gesagt, diese Verockerungen<br />

(Abb. 2).<br />

Für die Bestimmung des Betriebswasserspiegels,<br />

der zur Berechnung der statischen<br />

Höhe notwendig ist, gilt es, viele<br />

Parameter zu überprüfen. Bezüglich verschiedener<br />

Faktoren und über die Jahre<br />

verändert sich der Absenkungstrichter;<br />

somit addiert sich die Gesamtabsenkung<br />

aus der Absenkung im Aquifer, dem Einfluss<br />

der Bohraureole, der Filterkiesschüttung<br />

und der Filterschlitze. Diese<br />

Parameter ändern sich also im Laufe der<br />

Zeit.<br />

Abb. 3 Unterschiedliche Kiesschüttungen/Glaskugeln;<br />

Links: Zunehmende Verockerung<br />

in den Porenräumen der Kiesschüttung<br />

Brunnenregenerierung zeitlich<br />

richtig abstimmen<br />

Ein hoher Stellenwert bei allen Regenerierungsverfahren<br />

kommt dem rich -<br />

tigen Zeitpunkt zu, denn entsprechende<br />

Maßnahmen sollten initiiert werden,<br />

noch bevor eine signifikante Verminderung<br />

bei der Ergiebigkeit eines Brunnens<br />

feststellbar ist. Spätestens bei Leistungsrückgängen<br />

von über 15 % gegenüber<br />

dem Neubauzustand ist dringender<br />

Handlungsbedarf gegeben, um die Energiekosten<br />

für den Brunnenbetrieb nicht<br />

ausufern zu lassen und die Betriebsfähigkeit<br />

des Gesamtsystems nicht zu gefährden.<br />

Daher ist unter anderem eine<br />

regelmäßige Brunnenüberwachung zu<br />

empfehlen, z. B. durch kameratechnische<br />

Erfassung oder sogenannte Pumpversuche.<br />

Solche Verfahren können zur Klärung<br />

der Frage herangezogen werden,<br />

ob eine Brunnenregenerierung erforderlich<br />

ist. Wichtige Beurteilungskriterien<br />

dabei sind unter anderem die hydraulische<br />

Leistungsfähigkeit der Pumpe,<br />

der Filtereintrittswiderstand, der<br />

Restsandgehalt und die Rohwasserbeschaffenheit.<br />

Abb. 4 Verockertes Laufrad<br />

Mithilfe fest installierter Überwachungstechnik<br />

lassen sich Daten zum Brunnenzustand<br />

auch regelmäßig erfassen.<br />

Eine geeignete Lösung hierfür stellt der<br />

Einsatz von Peilrohren zur Messung der<br />

Wasserspiegellage im Ringraum der<br />

Brunnen und zur Überwachung des Zuflusswiderstandes<br />

(Delta-H-Wert) dar.<br />

Um Letzteren zu ermitteln, empfiehlt<br />

sich der Einsatz jeweils zweier Peilrohre<br />

pro Brunnenschacht. Eines sollte mit<br />

Rohrschellen direkt an der Steigleitung<br />

befestigt, ein zweites in die Ringraumverfüllung<br />

eingebracht werden. Eine<br />

74 Jahresmagazin 12/ 2011

Abb. 5 Links verockertes, rechts neues Saugsieb<br />

weitere bewährte Technologie zur Brunnenüberwachung<br />

sind sogenannte<br />

Druckaufnehmer. Diese können individuell<br />

für das Brunnensystem konfiguriert<br />

werden und z. B. den Ruhe- sowie<br />

den Betriebswasserspiegel erfassen<br />

und somit auch als Trockenlaufschutz<br />

der Pumpe fungieren. Die so erfassten<br />

Daten lassen sich mittels Datenlogger<br />

speichern, um Langzeitbeobachtungen<br />

zu ermöglichen. Zeigen entsprechende<br />

Überwachungssysteme Veränderungen<br />

an und kommt es zu Abweichungen bei<br />

den Förderraten der Pumpe, ist dies ein<br />

deutlicher Indikator dafür, dass die<br />

Brunnenanlage nicht optimal arbeitet<br />

und gegebenenfalls eine Regenerierungsmaßnahme<br />

erforderlich ist.<br />

Zusammenhänge von Filterarten<br />

und Verockerung<br />

Einen grundlegenden Einfluss auf die<br />

Anfälligkeit von Brunnenanlagen für<br />

An- und Ablagerungen hat die Wahl des<br />

Filterkieses. Üblicherweise werden zur<br />

Ringraumverfüllung Quarzsande und<br />

Kiese gemäß DIN 4924 verwendet. Je<br />

nach Qualität des Filterkieses kann dieser<br />

einen mehr oder weniger großen Anteil<br />

von Unterkorn aufweisen. Dabei handelt<br />

es sich um Partikel, die kleiner als die<br />

gewünschte Körnung des Filterkieses<br />

sind. Diese werden strömungsbedingt<br />

in Richtung Brunnenverrohrung gespült,<br />

wodurch die Filterschlitze zuset -<br />

zen (mechanische Kolmation). Die<br />

Hocheffiziente Lösungen<br />

in allen Anwendungen.<br />

Water Management von <strong>Wilo</strong>.<br />

<strong>Wilo</strong>PumpenundSystemefürWaterManagementsetzenweltweitMaßstäbehinsichtlichHocheffizienzundtechnischerLeistung.<br />

Dank unseres langjährigen Know-hows und unserer herausragenden Planungsunterstützung erhalten Sie jederzeit optimale<br />

Lösungen für alle Ihre Anwendungen: in der Wasserversorgung, Druckerhöhung, Abwasserentsorgung und Abwasserbehandlung.<br />

Alles aus einer Hand – und auf Herz und Nieren getestet. Kompetent? Wir nennen das Pumpen Intelligenz.<br />

www.wilo.de

<strong>Brunnenbau</strong><br />

Durchlässigkeit der Filterstrecke wird<br />

dadurch negativ beeinträchtigt, die veränderten<br />

Strömungsverhältnisse führen<br />

zu einer schnelleren Verockerung der<br />

Filter strecke.<br />

Eine optimale und gleichbleibende Körnung<br />

lässt sich demgegenüber mit Glaskugeln<br />

erzielen, weshalb sich deren Einsatz<br />

in der Praxis immer mehr durchsetzt.<br />

Durch Glaskugeln erreicht man<br />

einen gleichmäßigen Porenzwischenraum<br />

mit glatten Oberflächen. Da es<br />

hier keine Verstopfung der Wasserwege<br />

durch Unterkorn gibt, weist die Filterstrecke<br />

über einen längeren Zeitraum<br />

hinweg eine geringere Anfälligkeit für<br />

Verockerungen auf (Abb. 3). Die statische<br />

Förderhöhe bleibt länger konstant,<br />

die Pumpe kann prinzipiell längere Zeit<br />

im Bestpunkt arbeiten. Damit ist eine<br />

komplizierte und aufwendige Brunnenregenerierung<br />

in den bis zu 300 m tiefen<br />

Anlagen seltener erforderlich, was eine<br />

deutliche Kosteneinsparung zur Folge<br />

hat. Erspart man sich durch den Einsatz<br />

von Glaskugeln im Laufe eines Brunnenlebens<br />

eine Regenerierung, haben<br />

sich in der Regel die Mehrkosten für<br />

Glaskugeln amortisiert.<br />

Wirkungsgradverluste<br />

durch Verockerung<br />

Die besseren hydraulischen Eigenschaften<br />

der Glaskugelschüttungen führen<br />

jedoch auch dazu, dass das im Wasser<br />

gelöste Manganoxid leichter zur<br />

Pumpe gelangt und sich dort vermehrt<br />

ablagert. Besonders Laufräder und Leitgehäuse<br />

sind davon betroffen. So treten<br />

hydraulische Leistungseinbußen durch<br />

Fehl anströmung auf und das Förder -<br />

volumen verringert sich. In Abbildung<br />

4 sind die dadurch auftretenden<br />

Kavita tionserscheinungen deutlich zu<br />

sehen. Auch das Zusetzen des Saug -<br />

siebes kann dazu beitragen, dass nicht<br />

mehr ausreichend Wasser in die Pumpe<br />

fließt (Abb. 5). Die möglichen Folgen:<br />

Kavitationserscheinungen, unruhiger<br />

Lauf der Maschine, Verlassen des guten<br />

Betriebspunktes, höhere Belastungen<br />

auf Dichtungen und Lager und letzt -<br />

lich deutlich kürzere Standzeit des<br />

Aggregats.<br />

Aufgrund des verschlechterten Pumpenwirkungsgrades<br />

nimmt der spezifische<br />

Stromverbrauch deutlich zu. Die<br />

aufgenommene Leistung des Motors<br />

muss neben der im Laufrad an die<br />

Flüssigkeit übertragene Energie, der so -<br />

genannten Schaufelleistung, die Leistungsverluste<br />

kompensieren, die durch<br />

Flüssigkeitsreibung an den äußeren<br />

Ober flächen des Laufrades entstehen.<br />

Es ist wichtig, die Strömungsverhältnisse<br />

in der Pumpe zu verstehen, damit vom<br />

geförderten Volumenstrom, der ersten<br />

Stufe, ein optimaler Zustrom in die weiteren<br />

Stufen gewährleistet ist. Hier gilt<br />

es auf den Spalt zwischen Laufrad und<br />

Spaltring zu achten (Abb. 6), aber auch<br />

darauf, dass die Pumpen nicht im Teillast-<br />

oder Überlastbereich arbeiten, dass<br />

dadurch entstehende Rezirkulationsströmungen<br />

den Volumenstrom beeinflussen,<br />

was zu Druckimpulsen im Laufrad<br />

führt.<br />

Abb. 6 Rezirkulationsströmung<br />

Beschichtung als Schutz<br />

für Pumpen<br />

Eine wirtschaftliche Maßnahme gegen<br />

die Verockerung kann die Beschichtung<br />

der Pumpe sein. Moderne Beschichtungen<br />

sind nicht nur zur Ertüchtigung bereits<br />

beschädigter Pumpen geeignet, sondern<br />

dienen auch dem präventiven<br />

Schutz der Aggregate. Die Beschichtung<br />

„Ceram“ beispielsweise bietet einen wirkungsvollen<br />

Schutz vor korrosiven oder<br />

abrasiven Einflüssen der zu fördernden<br />

Medien. Pumpengehäuse sowie Laufräder,<br />

die mit dem Zwei-Komponenten-Korrosionsschutz<br />

mit Aluminiumoxidanteilen<br />

beschichtet sind, weisen<br />

eine erheblich verlängerte Standzeit auf.<br />

Durch ihre hohe Oberflächenspannung<br />

ist die Beschichtung deutlich glatter als<br />

die Oberfläche von Neubauteilen. Damit<br />

sind beschichtete Pumpen auch weniger<br />

anfällig für Ablagerungen von Eisenmanganoxid.<br />

Das Ergebnis sind verringerte<br />

Strömungswiderstände und -verluste,<br />

der Wirkungsgrad der Pumpe<br />

steigt im Vergleich zu einem unbeschichteten<br />

Aggregat. Über den gesamten Lebenszyklus<br />

ergibt sich hieraus zusätzlich<br />

eine erheblich verbesserte Gesamtwirtschaftlichkeit.<br />

Durch ihre besonderen<br />

Eigenschaften trägt diese Beschichtung<br />

sogar dazu bei, den Pumpenwirkungsgrad<br />

neuer Aggregate zu verbessern. In<br />

einer Versuchsreihe des Herstellers konnten<br />

durch Messungen vor und nach der<br />

Applikation Wirkungsgradsteigerungen<br />

von rund zwei Prozent pro Pumpe festgestellt<br />

werden. Die Kosten für die Beschichtung<br />

amortisieren sich daher meist<br />

binnen kürzester Zeit. Möglich ist die<br />

Anwendung des Beschichtungsverfahrens<br />

bei allen Pumpen ab acht Zoll. In<br />

der Variante „Ceram CT“ erfüllt die Beschichtung<br />

die Anforderungen der<br />

„KTW-Leitlinie“ des Umweltbundesamtes<br />

und eignet sich daher ideal für<br />

den Einsatz im Trinkwasserbereich.<br />

Im Ausland sind bereits Teflonbeschichtungen<br />

im Einsatz, welche bezüglich<br />

Absetzen von Ablagerungen noch effektiver<br />

sind. In Deutschland sind diese<br />

Beschichtungen aber nicht KTW-zu -<br />

gelassen, sondern nur für den Lebensmittelbereich.<br />

Teflonbeschichtung wird<br />

im Abwasserbereich als Innenbeschichtung<br />

bei Pumpen, z. b. in MAP-Prozessen,<br />

seit ca. fünf Jahren erfolgreich eingesetzt.<br />

Steigleitung im Brunnen und<br />

erdverlegte Rohrleitungen<br />

Neben der Pumpe ist die Steigleitung<br />

zu beachten und die anschließende Erdverlegung.<br />

Neue Steigleitungen werden<br />

heute sehr oft als ZSM-Leitungen ausgeführt<br />

(zugfeste Steckmuffenverbindung).<br />

Kommen Steigleitungen mit<br />

Flanschverbindungen zum Einsatz, wer-<br />

76 Jahresmagazin 12/ 2011

Neue Steigleitung Verockerte Steigleitung Alte Erdrohrverlegung<br />

Abb. 7 Steigleitung und Erdrohrverlegung<br />

den die Flansche sehr oft ausgefräst, um<br />

die Kabel bei kleinen Brunnen eng an<br />

der Steigleitung befestigen zu können.<br />

Aber auch in diesen Leitungen kommt<br />

es zum Absetzen von Verockerungen,<br />

welche schnell eine 100er-Leitung zu<br />

einer 80er-Leitung verkleinern können<br />

(Abb. 7). Die dadurch veränderten<br />

hydraulischen Verhältnisse lassen die<br />

dynamische Kennlinie auch dynamischer<br />

werden und der Schnittpunkt der<br />

Anlagenkennlinie mit dem Schnittpunkt<br />

der Q-H-Linie wandert nach<br />

links. Die Pumpen verlassen den Bestpunkt.<br />

In vielen Anlagen ist dies über<br />

vorhandene Frequenzumformer teilweise<br />

zu kompensieren, auf den Betrieb<br />

mit Frequenzumformer wird in diesem<br />

Beitrag nicht näher eingegangen.<br />

Sorgfältige Auslegung reduziert<br />

Folgekosten<br />

Ein Faktor, der hinsichtlich der Effizienz<br />

von Brunnenanlagen nicht zu unterschätzen<br />

ist, ist die richtige Auslegung<br />

der Pumpentechnik beim Neubau des<br />

Brunnens oder auch beim Austausch<br />

des Pumpenbestandes. Hier liegt es zunächst<br />

im Interesse der Betreiber, dass<br />

die eingeplanten Pumpen nicht zu groß<br />

dimensioniert werden. Wo dies in der<br />

Praxis der Fall ist, arbeiten die Pumpen<br />

nicht im optimalen Betriebspunkt<br />

und verbrauchen damit unnötig viel<br />

Energie.<br />

Eine sorgfältige Auslegung ist in der<br />

Regel unkompliziert. Mithilfe von Pumpenauswahlprogrammen<br />

lassen sich die<br />

richtig dimensionierten Pumpen anhand<br />

der Betriebsparameter der Brunnenanlage<br />

schnell ermitteln. Hier besteht<br />

darüber hinaus auch die Möglichkeit<br />

zur Durchführung einer Amortisationsrechnung<br />

nach betriebswirtschaftlichen<br />

Maßstäben. Für die Betreiber bestehender<br />

Wassergewinnungsanlagen ist es zudem<br />

empfehlenswert, den Pumpenbestand<br />

präventiv daraufhin zu kontrollieren,<br />

ob die eingesetzten Pumpen<br />

wirtschaftlich arbeiten. Ist dies nicht der<br />

Fall, kann sogar ein vorfristiger Austausch<br />

des Pumpenbestandes eine sinnvolle<br />

Investition sein.<br />

Berechnungsbeispiel einer<br />

durchgeführten Optimierung<br />

Aggregatsdaten:<br />

Pumpe: K 126-2 (2 stufige Pumpe)<br />

Unterwassermotor: NU 801T-260<br />

(Motor mit reiner Trinkwasserfüllung)<br />

Q: 56 l/s<br />

H: 67 m<br />

Eta Pumpe: 78,3 %<br />

P 2 : 47,5 kW<br />

P 1 : 55 kW<br />

Eta Gesamt: 68 %<br />

Laufzeit: 20 h/Tag<br />

Zeitraum: 10 Jahre<br />

Preis pro kWh: 15 ct<br />

Es wurde eine Regenerierung der gesamten<br />

Anlage durchgeführt. Zum Einsatz<br />

gebracht wurde eine neue Pumpe<br />

mit Ceram CT-Beschichtung und mit<br />

einem größer ausgelegten Kabelquerschnitt<br />

(Kabellänge 95 m, Mehrpreis<br />

580 Euro für das Kabel). Die Energieeinsparung<br />

durch das größer ausgelegte<br />

Kabel beträgt 735 Euro/Jahr, das Kabel<br />

hatte sich also bereits im ersten Jahr<br />

amortisiert. Die aufgebrachte Ceram<br />

Jahresmagazin 12/ 2011 77

<strong>Brunnenbau</strong><br />

1.000.000<br />

900.000<br />

800.000<br />

700.000<br />

894.620 €<br />

Einsparung<br />

296.750 €<br />

Einsparung<br />

315.360 €<br />

Kosten in €<br />

600.000<br />

500.000<br />

400.000<br />

597.870 €<br />

579.260 €<br />

300.000<br />

200.000<br />

100.000<br />

Abb. 8 Verlauf<br />

der Energiekosten<br />

im Laufe<br />

von zehn Jahren<br />

0<br />

16.700 €<br />

Neupreis<br />

Aggregat<br />

Energiekosten bei<br />

eta Gesamt 45 %<br />

Energiekosten bei<br />

eta Gesamt 68 %<br />

6.770 €<br />

Energiekosten<br />

Kabel<br />

Energiekosten mit<br />

Beschichtung eta<br />

Gesamt 69,5 %<br />

CT-Beschichtung kostete 850 Euro und<br />

bringt eine jährliche Einsparung von<br />

1.860 Euro; somit erfolgte die Amortisation<br />

in unter sechs Monaten. Die Pumpe<br />

selbst hatte einen Preis von 16.700<br />

Euro, die Gesamtkosten der kompletten<br />

Überarbeitung lagen bei ca. 65.000 Euro.<br />

Die theoretische Einsparung beläuft sich<br />

auf 315.360 Euro, ausgelegt auf zehn<br />

Jahre. Von diesem Betrag sind die entstanden<br />

Überarbeitungskosten und<br />

Neuanschaffungen abzuziehen. Es ist<br />

zudem zu beachten, dass es sich um einen<br />

rein theoretischen Wert handelt, da<br />

sich die Gesamtanlage im Laufe der Zeit<br />

wieder verschlechtert und die Pumpen<br />

wieder aus ihren Bestpunkten heraus<br />

fahren. Dass aber unter dem Strich ein<br />

großes Plus übrig bleibt, ist hier ersichtlich<br />

und eine Überarbeitung der Anlage<br />

war dringend notwendig (Abb. 8).<br />

Entscheidungsgrundlage<br />

Lebenszykluskosten-Analyse<br />

Im Vergleich zu den Anschaffungskosten,<br />

die einen verhältnismäßig geringen<br />

Anteil an den sogenannten Lebenszykluskosten<br />

(Life-Cycle-Costs oder LCC)<br />

einer Pumpe ausmachen – im Trinkwasserbereich<br />

beispielsweise im Durchschnitt<br />

lediglich 5 % –, schlagen die<br />

Energiekosten mit 84 % und die Instandhaltungskosten<br />

mit 10 % deutlich<br />

stärker zu Buche. Betreibt man also<br />

falsch dimensionierte, beschädigte oder<br />

schlecht laufende Pumpen weiter, können<br />

sich die Mehrkosten binnen kürzester<br />

Zeit auf ein nicht zu tolerierendes<br />

Maß summieren.<br />

Das in den USA entwickelte LCC-Verfahren<br />

wurde vom Herstellerverband<br />

Europump und dem herstellerübergreifenden<br />

Hydraulic Institute für die Berechnung<br />

und Auslegung von Pumpen<br />

und Pumpensystemen nutzbar gemacht.<br />

Es kann sowohl bei Neuanlagen als auch<br />

zur Optimierung von Bestandsanlagen<br />

eingesetzt werden. Bezogen auf den Lebenszyklus<br />

einer Pumpe werden dabei<br />

verschiedene Kostenblöcke ermittelt.<br />

Bei Pumpen für die Wasserversorgung<br />

sollte eine LCC-orientierte Planung<br />

besonders auf die Verringerung der Leistungsaufnahme<br />

und auf die Verlängerung<br />

der Pumpenlebensdauer aus ge -<br />

richtet sein, da hier die größten Einsparpotenziale<br />

bestehen. So rechnet sich der<br />

etwas größere Planungsaufwand, indem<br />

über den gesamten Lebenszyklus ein<br />

kostengünstiger und somit besonders<br />

wirtschaftlicher Betrieb der Anlage erreicht<br />

wird.<br />

Fazit<br />

Brunnen zählen zum wichtigsten Anlagevermögen<br />

von Unternehmen aus dem<br />

Bereich der Wasserversorgung. Für die<br />

Betreiber von Wassergewinnungsanlagen<br />

ist es äußerst wichtig, dass die Ergiebigkeit<br />

der Anlage und die Wirtschaftlichkeit<br />

der Anlagentechnik möglichst<br />

lange erhalten bleiben. Bei Neubau und<br />

Betrieb eines Brunnens gilt es daher immer,<br />

das Gesamtsystem im Blick zu haben.<br />

Einzelne Maßnahmen im Rahmen<br />

von Beschaffung oder Regenerierung<br />

können sich – ohne die Zusammenhänge<br />

aller Anlagenkomponenten zu überblicken<br />

– im schlechtesten Fall als Fehlinvestition<br />

erweisen. Von der Filterstrecke<br />

über die Diagnosetechnik bis hin zu<br />

den Pumpen und ihrer Regelung sollten<br />

im Idealfall alle Anlagenkomponenten<br />

optimal auf den Einsatzbereich abgestimmt<br />

sein. Ein erhöhter Planungsaufwand<br />

rechnet sich daher fast immer.<br />

Nicht geringe Investitionskosten, sondern<br />

die Betrachtung der Gesamtkosten<br />

über die Lebensdauer der Anlagentechnik,<br />

die Lebenszykluskosten (LCC), sollten<br />

die Basis für Entscheidungen bei<br />

Neubau und Erneuerung sein.<br />

Bildquelle: WILO SE<br />

Autor:<br />

Mario Hübner<br />

WILO SE<br />

Nortkirchenstr. 100<br />

44263 Dortmund<br />

Tel.: 0231 4102-0<br />

Fax: 0231 4102-7575<br />

E-Mail: wilo@wilo.com<br />

Internet: www.wilo.de<br />

78 Jahresmagazin 12/ 2011