Vorlesung Sozialstrukturanalyse - Lehrstuhl Brüderl

Vorlesung Sozialstrukturanalyse - Lehrstuhl Brüderl

Vorlesung Sozialstrukturanalyse - Lehrstuhl Brüderl

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

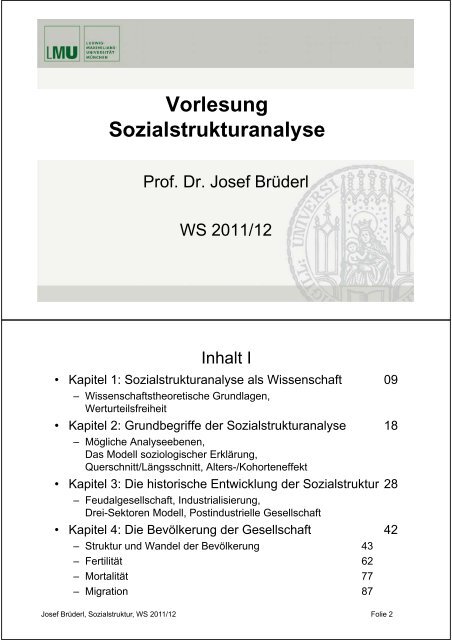

<strong>Vorlesung</strong><br />

<strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />

Prof. Dr. Josef <strong>Brüderl</strong><br />

WS 2011/12<br />

Inhalt I<br />

• Kapitel 1: <strong>Sozialstrukturanalyse</strong> als Wissenschaft 09<br />

– Wissenschaftstheoretische Grundlagen,<br />

Werturteilsfreiheit<br />

• Kapitel 2: Grundbegriffe der <strong>Sozialstrukturanalyse</strong> 18<br />

– Mögliche Analyseebenen,<br />

Das Modell soziologischer Erklärung,<br />

Querschnitt/Längsschnitt, Alters-/Kohorteneffekt<br />

• Kapitel 3: Die historische Entwicklung der Sozialstruktur 28<br />

– Feudalgesellschaft, Industrialisierung,<br />

Drei-Sektoren Modell, Postindustrielle Gesellschaft<br />

• Kapitel 4: Die Bevölkerung der Gesellschaft 42<br />

– Struktur und Wandel der Bevölkerung 43<br />

– Fertilität 62<br />

– Mortalität 77<br />

– Migration 87<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 2

Inhalt II<br />

• Kapitel 5: Private Lebensformen 101<br />

– Verteilung und Wandel der Lebensformen 102<br />

– Partnerwahl, Heirat, Scheidung 115<br />

• Kapitel 6: Soziale Ungleichheit 132<br />

– Grundlegendes 134<br />

– Dimensionen und Ursachen sozialer Ungleichheit 139<br />

- Bildung 140<br />

- Beschäftigung und Beruf 155<br />

- Einkommen und Vermögen 162<br />

- Gesundheit 174<br />

- Soziale Beziehungen 177<br />

- Die Kumulation sozialer Ungleichheit 178<br />

– Theorien sozialer Ungleichheit 179<br />

– Strukturen sozialer Ungleichheit 183<br />

– Soziale Mobilität 189<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 3<br />

Was ist <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>?<br />

• Analyse sozialer Strukturen<br />

– Aufbau der deutschen Gesellschaft<br />

– Internationaler Vergleich<br />

• Analyse sozialer Prozesse<br />

– Wandel der deutschen Gesellschaft (sozialer Wandel)<br />

– Historischer Vergleich<br />

Statt einer länglichen Definition:<br />

Was macht <strong>Sozialstrukturanalyse</strong> konkret?<br />

• Verteilung von Sozialkategorien und deren Wandel<br />

– Alter, Bildung, Erwerbstätigkeit, Einkommen, …<br />

• Unterschiede zwischen Gruppen (soziale Ungleichheit)<br />

– Männer/Frauen, soziale Herkunft, ethnische Herkunft<br />

• Zusammenhänge der Sozialkategorien<br />

– Armut und Bildung, Bildungsexpansion und Frauenerwerbstätigkeit<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 4

• Faktenwissen<br />

Lernziele<br />

– Kenntnisse zur Sozialstruktur Deutschlands<br />

• Analysekompetenz<br />

– „Die Kompetenz, soziale Strukturen und Prozesse moderner<br />

Gesellschaften zu analysieren“ (Anlage 1 zur PO BA Soziologie)<br />

• Kritische Beurteilung<br />

– Fakten zur Sozialstruktur werden oft in der Forschung bzw. der<br />

Öffentlichkeit präsentiert<br />

– Häufig beruhend auf problematischen Methoden<br />

– Sie sollen zumindest ein Gespür dafür bekommen, welche Fakten<br />

vertrauenswürdig sind und welche nicht<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 5<br />

Kritische Beurteilung ist wichtig!<br />

• Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen<br />

und Jugend (2005) berichtet:<br />

– Zukunft Familie: Ergebnisse aus dem 7. Familienbericht<br />

„Deutsche Akademikerinnen nehmen sich nach<br />

Ausbildungsabschluss und Berufseinstieg etwa<br />

5 Jahre Zeit, um sich für oder gegen Kinder zu<br />

entscheiden.<br />

Das macht bei einer Lebenserwartung von fast 100<br />

Jahren für Frauen des Jahrgangs 1970 einen<br />

Lebensanteil von 2 % aus!“<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 6

Organisatorisches und Programm<br />

• s. die verteilte Veranstaltungsbeschreibung<br />

der <strong>Vorlesung</strong> „<strong>Sozialstrukturanalyse</strong>“<br />

• Aktuelle Infos: Sozialstruktur-Homepage<br />

– Gehen Sie auf die <strong>Lehrstuhl</strong>-Homepage<br />

www.ls3.soziologie.uni-muenchen.de<br />

– wählen sie > LEHRE<br />

– und dann > <strong>Vorlesung</strong> Sozialstruktur<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 7<br />

Hinweise für Hausarbeiten und Referate<br />

• Ausführliche Hinweise zum Verfassen von Hausarbeiten<br />

bzw. dem Halten von Referaten finden Sie hier:<br />

– Gehen Sie auf die <strong>Lehrstuhl</strong>-Homepage<br />

www.ls3.soziologie.uni-muenchen.de<br />

– wählen sie > INFORMATIONEN FÜR STUDIERENDE<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 8

KAPITEL 1<br />

<strong>Sozialstrukturanalyse</strong> als Wissenschaft<br />

Josef <strong>Brüderl</strong><br />

<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />

<strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />

• <strong>Sozialstrukturanalyse</strong> ist eine empirische Wissenschaft<br />

– Wissen über soziale Strukturen und Prozesse wird mit empirischen<br />

Methoden erlangt<br />

– Sie ist eine Erfahrungswissenschaft<br />

– Und folgt dem Leitbild des Empirismus<br />

• Alternativen<br />

– Erkennen durch Autorität (Scholastik)<br />

- Uni Paris 13. Jhd.: Gefriert Öl in einer kalten Winternacht?<br />

Antwort: Was schreibt Aristoteles dazu?<br />

- Klassiker-Exegese<br />

– Erkennen durch Vernunft (Rationalismus)<br />

- „Lehnstuhl“-Soziologie<br />

- Welt als Konstruktion des Geistes (Konstruktivismus)<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 10

Ziele empirischer <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />

• Beschreibung (Deskription)<br />

Deskriptive Studien, wenn man genaue Beschreibung sozialer<br />

Strukturen und Prozesse beabsichtigt.<br />

Sozialberichterstattung in einer komplexen Welt.<br />

• Erklärung<br />

Verstehen von Zusammenhängen und Prozessen.<br />

Theorien werden empirisch überprüft.<br />

• Politikberatung<br />

Empirisch fundierte Beschreibungen und Erklärungen sind<br />

(sollten) die Grundlage politischer Entscheidungen sein.<br />

- Kenntnis über den Ist-Zustand<br />

- Verständnis der Zusammenhänge und Prozesse<br />

- Vorstellung über den Soll-Zustand (politisches Ziel)<br />

- Entwicklung einer politischen Maßnahme, um vom Ist-Zustand zum<br />

Soll-Zustand zu kommen<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 11<br />

Was ist die wissenschaftliche Methode?<br />

• Anstatt einer längeren Einführung in die<br />

Wissenschaftstheorie, der Kern:<br />

• Konsequentes Anzweifeln aller Ergebnisse<br />

(aus: Richtlinien der LMU München zur Selbstkontrolle in der Wissenschaft)<br />

• Ergebnisse werden erst akzeptiert, wenn sie unabhängig<br />

wiederholt (repliziert) werden konnten<br />

• Wissenschaft, die aufhört zu zweifeln, die glaubt im Besitz<br />

der Wahrheit zu sein, wird Glaube bzw. Ideologie<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 12

• Analytische Sätze<br />

Satzarten<br />

– Wahr bzw. falsch unabhängig vom Zustand der Welt<br />

- Definitionen, Tautologien, Kontradiktionen<br />

– Tautologien und Kontradiktionen liefern keinen Erkenntnisgewinn, deshalb<br />

in den Erfahrungswissenschaften unbrauchbar<br />

• Normative Sätze<br />

– Werturteile, Normen, Soll-Sätze<br />

– Haben keinen empirischen Gehalt und können deshalb durch empirische<br />

Forschung nicht begründet werden. Also auch sie sind für die<br />

Erfahrungswissenschaften nicht brauchbar.<br />

• Empirische Sätze<br />

– Stellen Behauptungen über prinzipiell beobachtbare Sachverhalte auf, die<br />

wahr oder falsch sein können<br />

„Wenn jemand heiratet, dann steigt seine Zufriedenheit“<br />

„Je höher der Anteil der Katholiken, desto mehr % für die CDU“<br />

– Die logische und empirische Überprüfung der Gültigkeit (Wahrheit)<br />

empirischer Sätze ist die Hauptaufgabe der Erfahrungswissenschaften<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 13<br />

Werturteilsfreiheit<br />

• Max Weber im Verein für Socialpolitik 1909:<br />

Wissenschaft muss wertfrei sein!<br />

• Wertbeladene Wissenschaft<br />

– Ist empirisch nicht begründbar<br />

– Führt häufig zu falschen Ergebnissen<br />

- Durch selektive Wahrnehmung (Bestätigungsbias)<br />

- Durch Manipulation/Fälschung<br />

-> Konsequenz: Wissenschaftler sollten bei ihrer Arbeit ihre Werte so gut<br />

es geht ausblenden<br />

-> Konsequenz: normative Sätze und wertbeladene Begriffe haben nichts<br />

verloren in wissenschaftlichen Arbeiten<br />

-> Konsequenz: Offenlegung von Methoden, Daten und Analysen<br />

(Möglichkeit der Replikation). Prinzip: intersubjektive Nachprüfbarkeit<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 14

Alltagswissen und Sozialforschung<br />

• Jeder Mensch ist ein „Sozialstrukturforscher“<br />

– Aber: geleitet von seinen Werten (Vorurteile)<br />

– Statt systematischer Beobachtung stützt er sich auf selektive<br />

Wahrnehmung<br />

• Selektive Wahrnehmung<br />

– Nur vorurteilskonforme Fälle werden registriert<br />

– Folge ist eine selektive Stichprobe, die das Vorurteil stützt<br />

– Folge ist, dass sich Vorurteile kaum widerlegen lassen<br />

• Selektive Wahrnehmung ist der größte „Feind“ der<br />

Wissenschaft<br />

• Selektive Wahrnehmung ist „menschlich“<br />

– Selbstbildbewahrung<br />

– Vermeidung kognitiver Dissonanzen<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 15<br />

Folgerungen für die <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />

• <strong>Sozialstrukturanalyse</strong> sollte stets<br />

– kritisch gegenüber den Fakten sein (methodenkritisch)<br />

– wertfrei sein<br />

• Diese Forderung halten viele Forscher nicht ein<br />

– <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>n oft wertgeleitet<br />

- Armutsbericht vom paritätischen Wohlfahrtsverband<br />

– Selbst viele Sozialstrukturlehrbücher sind weder methodenkritisch<br />

noch wertfrei<br />

– Z.B.: Hradil, S. (2006) Die Sozialstruktur Deutschlands<br />

im internationalen Vergleich.<br />

- „Unberücksichtigt bleiben insbesondere methodische Fragen.“ (S. 11)<br />

- „Im Grunde wird in diesem Buch also danach gefragt, ‚wie weit‘ die<br />

Modernisierung in den den einzelnen Ländern ‚fortgeschritten‘ ist.“<br />

(S. 12)<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 16

Lehrbücher der <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />

• Diese VL stützt sich deshalb auf zwei eher unbekannte<br />

Lehrbücher, die aber den Vorzug haben<br />

– methodenkritisch zu sein<br />

– und empirische und normative Aussagen trennen<br />

• Klein, Thomas (2005) <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>. Rowohlt.<br />

– Abgekürzt: „K“<br />

• Huinink, Johannes und Torsten Schröder (2008)<br />

Sozialstruktur Deutschlands. UVK.<br />

– Abgekürzt: „HS“<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 17<br />

KAPITEL 2<br />

Grundbegriffe der <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />

Josef <strong>Brüderl</strong><br />

<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>

• Mikroebene<br />

Mögliche Analyseebenen<br />

– Analyse der Merkmale von Individuen<br />

• Mesoebene<br />

– Analyse der Merkmale von Haushalten, Organisationen, etc.<br />

• Makroebene<br />

– Analyse der Merkmale von Gesellschaften<br />

- Analyse sozialer Strukturen (synonym: kollektiver Phänomene)<br />

• <strong>Sozialstrukturanalyse</strong> beschäftigt sich primär mit der<br />

Makroebene<br />

– Man will soziale Strukturen beschreiben und erklären<br />

– Man will die Veränderung sozialer Strukturen beschreiben und<br />

erklären<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 19<br />

Achte auf die Analyseebene!<br />

• Oft macht man Analysen auf der Mesoebene des<br />

Haushalts<br />

– Daraus darf man nicht ohne weiteres auf Individuen schließen!<br />

– Dies wird aber oft in den Medien (und auch der Literatur) gemacht:<br />

„Tickende Zeitbombe<br />

Traurig, aber wahr: In den deutschen Großstädten lebt schon fast<br />

jeder Zweite allein. … Hamburg ist die Single-Hochburg<br />

Deutschlands. Nach jüngsten Zahlen vom April 1998 lebt fast jeder<br />

zweite Hamburger (48 Prozent) allein.“ (Spiegel-online, 1999)<br />

– Die Daten wurden auf Haushaltsebene analysiert (nächste Folie)<br />

- Tatsächlich sind 48% der HH Single-Haushalte<br />

– Aber auf Personenebene ist der Anteil der Singles deutlich kleiner<br />

- Nur 26% der Hamburger leben in einem Single-Haushalt<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 20

Haushaltsgrößenverteilung<br />

Quelle: Thomas Klein: <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 23 (Tab. 1.2.2)<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 21<br />

Erklärung<br />

• Erklärungen sind Antworten auf „Warum-Fragen“<br />

• Durkheims „Regeln der soziologischen Methode“ (1895)<br />

– „Soziales soll mit Sozialem erklärt werden“<br />

- Makro-Makro Erklärung<br />

– Beispiel einer Makro-Makro Erklärung:<br />

„Die Frauenerwerbsquote ist in den letzten Jahrzehnten<br />

angestiegen, weil im Rahmen der Bildungsexpansion das<br />

Bildungsniveau der Frauen angestiegen ist“<br />

Bildungsexpansion<br />

• Makro-Makro Erklärungen sind unvollständig<br />

+<br />

Frauenerwerbsquote<br />

– Wieso soll mehr Bildung mehr Erwerbstätigkeit bewirken?<br />

– Es fehlt ein Mikromodell der individuellen Handlungen<br />

(Handlungstheorie)<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 22

Das Modell soziologischer Erklärung<br />

• Deshalb heute:<br />

Mikrofundierung soziologischer Erklärung<br />

– Makro-Mikro-Makro Erklärung<br />

– Synonyme nach den „Erfindern“: Coleman-Wanne, Esser-Modell<br />

– Differenzierter bei: HS, Kap. 3.1<br />

Makro<br />

Soziale Struktur 1 Soziale Struktur 2<br />

Brückenhypothese<br />

Aggregation<br />

Mikro<br />

Opportunitätsstruktur<br />

und Präferenzen<br />

des Individuums<br />

Handlungstheorie<br />

Individuelles<br />

Handeln<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 23<br />

Bildungsexpansion und Frauenerwerbstätigkeit<br />

• Makro-Mikro-Makro Erklärung<br />

– Brückenhypothese: hier Hintergrundwissen aus vielen empirischen Studien<br />

– Handlungstheorie: den Zusammenhang zwischen Bildung und Erwerbsarbeit<br />

hat insbesondere die Humankapitaltheorie (Gary S. Becker) herausgearbeitet<br />

– Aggregation: hier einfach eine statistische Definition<br />

Makro<br />

Bildungsexpansion<br />

Frauenerwerbsquote<br />

Hintergrundwissen<br />

+<br />

+<br />

Statistische<br />

Aggregation<br />

Mikro<br />

Bildungsniveau<br />

Karriereorientierung<br />

+<br />

Humankapitaltheorie<br />

Erwerbsarbeit<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 24

Querschnitt- und Längsschnitt<br />

• Querschnittbetrachtung<br />

– Zeitpunktbezogenes Bild sozialer Strukturen<br />

- Zeitraumbezogenes Bild sozialer Strukturen (Periodenbetrachtung)<br />

– Vorteil: die meisten Daten fallen querschnittlich an<br />

– Nachteile: immer unvollständig, oft irreführend<br />

• Längsschnittbetrachtung<br />

– Makroebene<br />

- Zeitreihen geben den sozialen Wandel wider (Trends)<br />

– Mikroebene<br />

- Paneldaten erlauben die Untersuchung individueller Dynamik<br />

• Längsschnittanalyse auf Mikroebene ist am informativsten<br />

– Lebenslaufanalyse als die „Krone“ der Sozialforschung<br />

- Zeitreihe: 10% Armutsquote über die Jahre konstant in einem Land<br />

- 10% der Personen sind ihr ganzes Leben arm, oder alle Personen sind<br />

10% ihrer Lebenszeit arm? Paneldaten können die Antwort liefern!<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 25<br />

Alters- und Kohorteneffekt<br />

• Erst eine Längsschnittanalyse erlaubt es, Alters- und<br />

Kohorteneffekte zu trennen<br />

– Alterseffekt<br />

- Durch das Altern ändert sich ein Merkmal des Individuums<br />

- Bsp.: Gewicht, Einkommen, politische Einstellung<br />

– Kohorteneffekt<br />

- (Geburts-) Kohorten unterscheiden sich in einem Merkmal<br />

- Bsp.: Gewicht, Einkommen, politische Einstellung<br />

– Mittels Paneldaten kann man feststellen, ob man mit dem Alter<br />

- schwerer wird, immer mehr verdient und konservativer wird<br />

– Daneben: Periodeneffekt<br />

- Ein Merkmal wird durch ein historisches Ereignis beeinflusst<br />

- Bsp.: Konjunkturzyklus-Effekt, Gesetzesänderung<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 26

Die Konzeption dieser <strong>Vorlesung</strong><br />

• Die wichtigsten Fakten<br />

– Beschränkung, um nicht den Überblick zu verlieren<br />

– Methodenkritisch, damit die Fakten möglichst richtig sind<br />

– Längsschnittperspektive, wo möglich<br />

– Graphiken zur Präsentation der Daten<br />

• Erklärungen der Prozesse<br />

– Makro-Mikro-Makro Erklärung<br />

• Implikationen und Konsequenzen<br />

– Werturteilsfrei<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 27<br />

KAPITEL 3<br />

Die historische Entwicklung der Sozialstruktur<br />

Josef <strong>Brüderl</strong><br />

<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>

Frühgeschichte<br />

• Jäger- und Sammlergesellschaften<br />

– Kleine verwandtschaftliche Clans (20-40 Personen)<br />

– Soziale Ungleichheit gering<br />

• Entstehung agrarischer Gesellschaften<br />

– Neolithische Revolution (ca. 10.000 v. Chr.)<br />

– Seßhaftwerdung und Stammesbildung<br />

– Erfindung von Ackerbau und Weidewirtschaft<br />

- Damit wird Kapitalbildung (caput = Haupt) möglich<br />

- Vererbung von Kapital (Land und Vieh) wird möglich<br />

- Beginn sozialer Differenzierung und Ungleichheit<br />

• Staatenbildung<br />

– In Mesopotamien (ca. 5.000 v. Chr.)<br />

– Herausbildung nicht arbeitender Herrschaftsschichten (Adel, Klerus)<br />

- Entstehung der Feudalgesellschaft<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 29<br />

Statusaufbau der Feudalgesellschaft<br />

Soziale Schichtung im Sinne von<br />

„Höher/Niedriger“ (Status).<br />

Flächen proportional zum Anteil.<br />

Quelle: Bolte/Hradil, 1984, Soziale Ungleichheit, S. 84<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 30

Ständegesellschaft<br />

• „Weiterentwicklung“ der Feudalgesellschaft<br />

– Adel, Klerus, Bauern, unterbäuerliche Schichten (Arme,<br />

Nichtsesshafte)<br />

– Neu: Bürger (Kaufleute und Handwerker)<br />

• Stand<br />

– Durch Tradition, Sitte und Recht festgelegte soziale Gruppierungen<br />

– „Standesgemäßer“ Lebensstil<br />

– Standeszugehörigkeit durch Geburt festgelegt<br />

• Keine Klare Abgrenzung zur Feudalgesellschaft<br />

– Kaufleute und Handwerker gab es immer!<br />

– In ländlich geprägten Kulturen: Feudalgesellschaft<br />

– In städtisch geprägten Kulturen: Ständegesellschaft<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 31<br />

Der Prozess der Industrialisierung<br />

• Die ideelle Revolution<br />

– Englischer Empirismus: die Entzauberung der Welt (Wissenschaft)<br />

– Französische Aufklärung: Naturrechte des Individuums (Gleichheit)<br />

– Englischer Liberalismus: freie Entfaltung der Marktkräfte (Freiheit)<br />

• Die technische Revolution<br />

– 1769: Dampfmaschine (James Watt)<br />

– 1840: Stickstoffdüngung (Justus von Liebig)<br />

• Hatten eine industrielle Revolution zur Folge<br />

– Freie Märkte<br />

– Produktion durch Maschinen<br />

– In arbeitsteilig organisierten Großbetrieben (Fabriken)<br />

– Nach unternehmerischem Rationalitätsprinzip geführt<br />

Enorme Steigerung der Produktivität<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 32

Entstehung der Industriegesellschaft<br />

• Wohlstandssteigerung<br />

– Seit der Antike nur marginal, ab ca. 1870 merkbar<br />

• Bevölkerungswachstum<br />

– Massenwanderung in die industriellen Zentren<br />

– Die rasante Urbanisierung führte zu „Slums“<br />

• Von der Stände- zur Klassengesellschaft?<br />

– Klassen definiert über Besitz an Produktionsmitteln (Kapital)<br />

- Bei Marx: Kapitalisten, Kleinbürger, Proletarier<br />

- In dieser Reinform hat die Klassengesellschaft nie existiert:<br />

alte Stände existierten fort (Adel), das Bildungsbürgertum kam hinzu (Beamte,<br />

freie Berufe), Manager (Angestellte) passen überhaupt nicht in das Schema,<br />

schließlich wurden Arbeiter gar Kapitalisten (Aktionäre)<br />

• Bildungsexpansion<br />

– Verschwinden des Analphabetismus, ab ca. 1880 zu 100% Schulbesuch<br />

• Strukturwandel der Familie<br />

– Ganzes Haus: Wohn- und Arbeitsort identisch (erweiterte Großfamilie)<br />

– Trennung von Wohn- und Arbeitsort, hin zur Kernfamilie<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 33<br />

Steigerung des Wohlstandes<br />

(in Deutschland)<br />

Quelle: Miegel et al., 1983, Die verkannte Revolution<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 34

Bevölkerungswachstum<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 35<br />

Drei-Sektoren Modell<br />

• Jean Fourastié (1949): drei Sektoren<br />

– Primärer Sektor: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei<br />

– Sekundärer Sektor: Industrie, Handwerk, Bergbau<br />

– Tertiärer Sektor: Dienstleistungen<br />

• Je nachdem welcher Sektor dominiert:<br />

– Primärer Sektor: Agrargesellschaft<br />

– Sekundärer Sektor: Industriegesellschaft<br />

– Tertiärer Sektor: Dienstleistungsgesellschaft<br />

• Entstehung der Dienstleistungsgesellschaft<br />

– Produktivität im primären/sekundären Sektor steigt so weit, dass<br />

die Mehrheit der Erwerbstätigen Dienstleistungen erbringen kann<br />

– Bei den Dienstleistungen gibt es aber nur geringe<br />

Produktivitätssteigerung<br />

- Kein „Ende der Arbeit“<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 36

Von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft<br />

• Anteil an der Wertschöpfung in Deutschland 1850 bis 2004<br />

– Ab 1890 Industriegesellschaft<br />

– Ab 1975 Dienstleistungsgesellschaft<br />

Quelle: Geißler, Sozialstruktur Deutschlands, S. 25<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 37<br />

Von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft<br />

• Anteil an der Beschäftigung in Deutschland 1850 bis 2004<br />

– Ab 1890 Industriegesellschaft<br />

– Ab 1975 Dienstleistungsgesellschaft<br />

Quelle: Geißler, Sozialstruktur Deutschlands, S. 26<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 38

Postindustrielle Gesellschaft?<br />

• Verschiedene Gesellschaftsmodelle werden propagiert<br />

– Dienstleistungsgesellschaft<br />

– Wissensgesellschaft<br />

- „Wissen“ wird der entscheidende Produktionsfaktor<br />

- IT als Schlüsseltechnologie (Informationsgesellschaft)<br />

– Risikogesellschaft<br />

- Entgrenzung technischer Risiken (Atomenergie)<br />

– Erlebnisgesellschaft<br />

- Zunahme der Freizeit mit entsprechender Freizeitindustrie<br />

– Single-Gesellschaft<br />

- Vereinzelung der Menschen<br />

– Weltgesellschaft<br />

- Nationale Grenzen verlieren im Zuge der Globalisierung an Bedeutung<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 39<br />

Kritik der Gesellschaftsmodelle<br />

• Meist auf fragwürdiger empirischer Basis<br />

– Oft bloße feuilletonistische Zeitdiagnose<br />

– Trends werden oft linear fortgeschrieben<br />

• Handelt es sich wirklich um einschneidende<br />

Veränderungen der Sozialstruktur?<br />

Oder leben wir nach wie vor in einer (modernen)<br />

Industriegesellschaft?<br />

– Einzelne Änderungen werden überstilisiert<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 40

Modernisierung?<br />

• (Westliche) Industriegesellschaften werden oft mit dem<br />

Attribut „modern“ belegt. Merkmale:<br />

– Marktwirtschaft und wirtschaftlicher Wohlstand<br />

– Menschenrechte und Rechtsstaat<br />

– Freie Meinungsäußerung und Demokratie<br />

– Individuelle Freiheit und Zivilisierung der Affekte<br />

• Oft verbunden mit Bewertungen oder Forderungen<br />

– „Modern“ ist „besser“, oder gar „am besten“<br />

– Alle Gesellschaften sollten sich „modernisieren“<br />

Als normative Aussagen wissenschaftlich nicht begründbar<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 41<br />

KAPITEL 4<br />

Die Bevölkerung der Gesellschaft<br />

Josef <strong>Brüderl</strong><br />

<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>

Bevölkerung<br />

• Die Bevölkerung ist die Basis der Gesellschaft<br />

– Wissenschaftl. Disziplinen: Demographie, Bevölkerungssoziologie<br />

• Wohnbevölkerung in Deutschland (2009)<br />

– 82 Mio.<br />

– Bevölkerungsstruktur<br />

- 51% Frauen („Sex Ratio“ = 0,96; 96 Männer auf 100 Frauen)<br />

- Ca. 9% Ausländeranteil<br />

– Bevölkerungsdichte: 230 Einwohner pro km²<br />

• Demographische Grundgleichung<br />

– Bev t = Bev t-1 + Geburten – Sterbefälle + Zuzüge – Fortzüge<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 43<br />

Die Entwicklung der Bevölkerung in D<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 44

Bilanz der Geburten und Sterbefälle<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 45<br />

Bilanz der Zu- und Fortzüge<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 46

Gesamtbilanz in Ostdeutschland<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 47<br />

Exkurs: Wie viele Deutsche gibt es wirklich?<br />

• Die tatsächliche Bevölkerungszahl ist unklar<br />

– UN Empfehlung: Volkszählung alle 10 Jahre<br />

– Letzte Volkszählung in BRD 1987 (DDR 1981)<br />

- Und die war sehr ungenau wegen Boykott vieler Bürger<br />

– Seitdem Fortschreibung anhand der Einwohnermelderegister<br />

- Melderegister sind ungenau, in manchen Städten 20% „Karteileichen“<br />

– Vermutlich ist die Einwohnerzahl um einige Mio. überschätzt<br />

- Evtl. ungerechtfertigte Steueraufteilung<br />

- Evtl. ungleiches Stimmengewicht bei Wahlen<br />

• Zensus 2011<br />

– Keine „echte“ Volkszählung, sondern „registergestützt“<br />

- Melderegister, Arbeitnehmerregister der BA<br />

- Gebäude und Wohnungszählung<br />

- 10% Stichprobe ( Korrektur der Register)<br />

– Die Register sind fehlerbehaftet, ob Korrektur gelingt ist unklar<br />

- Aber auch eine Vollerhebung produziert Fehler<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 48

Entwicklung der Weltbevölkerung<br />

Quelle: BiB, 2008, Broschüre Bevölkerung<br />

• 1500: ca. 450 Mio. (bis ca. 1900 sind dies Schätzungen)<br />

– Bis 1800 geringes Wachstum (ca. 0,2% pro Jahr)<br />

– Dann beschleunigt sich das Wachstum (auf bis 2,1% pro Jahr, 1970)<br />

– Dann begann es zu sinken auf 1,2% 2009<br />

• Demographisches Momentum<br />

– Trotz sinkender Geburtenziffern wird Weltbevölkerung weiter wachsen<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 49<br />

Wie viele Menschen verträgt die Erde?<br />

• Vorsicht: oft wertbeladene Diskussion!<br />

– Bevölkerungsexplosion, Paul Ehrlich (1968) The Population Bomb<br />

• Zwei Standpunkte<br />

– Bevölkerungspessimisten<br />

- Geringes Wirtschaftswachstum (da die meisten Investitionen in Kinder)<br />

– Bevölkerungsoptimisten<br />

- Hohes Wirtschaftswachstum (da viel Innovation und Nachfrage)<br />

• Bisher scheint eher die optimistische Sichtweise zuzutreffen<br />

– Thomas Malthus (1798) sagte Hungerkrisen voraus<br />

- Widerlegt durch Agrarrevolution<br />

- Seit 1950 Zunahme der pro Kopf Nahrungsmittel um 20%<br />

– Ehrlichs (1968) Teufelskreis: Fertilität Armut Fertilität<br />

- Das Gegenteil passierte, wachsende Bevölkerungen erleben einen<br />

Wirtschaftsaufschwung, der zu niedrigerer Fertilität führt<br />

• Aber: Grenzen des Wachstums?<br />

– Wachstum basiert auf nicht-nachwachsenden Rohstoffen<br />

– Ökosystem könnte kippen (Klimawandel)<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 50

Altersstruktur der Bevölkerung<br />

• Makroeffekt der demographischen Prozesse<br />

der letzten 100 Jahre<br />

– Geburten, Sterbefälle und Wanderungen<br />

• Drei Grundtypen der Altersstruktur<br />

– Wachsende Bevölkerung (Pyramide)<br />

- Es werden mehr Kinder geboren, als für die<br />

Reproduktion erforderlich<br />

- Bei geringer Säuglingssterblichkeit,<br />

sonst „Pagodenform“<br />

– Stationäre Bevölkerung (Bienenstock, Glocke)<br />

- Jeder Jahrgang reproduziert sich gerade selbst<br />

- Bevölkerungszahl bleibt gleich<br />

– Schrumpfende Bevölkerung (Pilz, Urne)<br />

- Es werden weniger Kinder geboren, als für die<br />

Reproduktion erforderlich<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 51<br />

Altersstruktur der Bevölkerung Deutschlands 1910<br />

Quelle: Thomas Klein: <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 45<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 52

Altersstruktur der<br />

Bevölkerung<br />

Deutschlands 2009<br />

• Das wechselvolle 20.<br />

Jhd. spiegelt sich in der<br />

Altersstruktur wider!<br />

• Typ<br />

– Tannenbaum (wg. Baby-<br />

Boom) auf dem Weg zur<br />

Urne<br />

• Sex-Ratio bei Geburt<br />

– 1,05<br />

– 105 Buben auf 100 Mädls<br />

Effekte der Altersstruktur<br />

• „Echo-Effekte“ eine Generation später<br />

– Baby-Boomer erzeugten ca. 1990 einen zweiten (kleineren) Boom<br />

• Effekt der Kohortengröße<br />

– Stark besetzte Kohorten (Baby-Boomer) haben in Schule,<br />

Ausbildung und Arbeitsmarkt „crowding“ Probleme<br />

- Schrumpfende Kohorten haben Vorteile<br />

– Easterlin (1973) Hypothese<br />

- Kleine Kohorten profitieren auf dem Arbeitsmarkt und können sich<br />

wieder mehr Kinder leisten (Folge: Baby Boom), und vice versa<br />

- Allerdings empirisch falsch<br />

• Partnermarktungleichgewichte<br />

– Bereits bei Geburt Männerüberschuss<br />

– Altersabstand bei Paaren: Frau im Schnitt 2-3 Jahre jünger<br />

– Bei schrumpfender Bevölkerung gibt es deshalb noch mal weniger<br />

Frauen in den relevanten Altersjahrgängen („marriage squeeze“)<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 54

Alterung der<br />

Gesellschaft<br />

• Altersstruktur 2060<br />

– Anhaltend niedrige<br />

Geburtenrate<br />

– Steigende<br />

Lebenserwartung<br />

– 100 -200 Tsd.<br />

Immigration<br />

„perfekte“ Urne<br />

Weniger Junge,<br />

mehr Alte<br />

Unterstützungsquotienten<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 56

Folgen der Alterung<br />

• Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte wird sinken und<br />

Alterung der verfügbaren Erwerbspersonen<br />

– Ältere sind weniger innovativ und mobil<br />

Alterung bremst technischen und wirtschaftlichen Fortschritt<br />

• Anstieg des Altenquotienten gefährdet Finanzierbarkeit der<br />

Sozialsysteme<br />

– Leistungen der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung an die<br />

Alten werden von den gegenwärtig Erwerbstätigen finanziert<br />

- Dies gilt nicht nur für umlagefinanzierte sondern auch für<br />

kapitalgedeckte Systeme! („Kapital kann man nicht essen“)<br />

– Steigt die Produktivität synchron mit dem Altenquotient,<br />

dann bleibt alles wie es ist<br />

– Steigt die Produktivität langsamer, dann<br />

- Anstieg der Beiträge und/oder<br />

- Senkung der Sozialleistungen (Anstieg des Rentenalters)<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 57<br />

• Eine „exotische“<br />

Konsequenz<br />

– Anstieg des CO²<br />

Ausstoßes durch die<br />

Alterung<br />

– Bei weiterer Alterung<br />

evtl. leichter Rückgang<br />

Folgen der Alterung<br />

Quelle: E. Zagheni (2011) Dem. Forschung, 8 (3).<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 58

Bewertung der Folgerung der Alterung<br />

• Achtung: wissenschaftlich nicht begründbar!<br />

– Üblicherweise wird die Alterung als problematisch bewertet<br />

- Oft aus einem mehr oder wenig chauvinistischem Standpunkt<br />

– Man kann sie aber auch optimistischer sehen<br />

• Ein optimistischer Blick auf die Alterung<br />

– D ist ein dicht besiedeltes Land<br />

- Ökologisch ist ein Bevölkerungsrückgang von Vorteil<br />

– Eine schrumpfende Bevölkerung benötigt weniger Arbeitskräfte<br />

- Der Rückgang der verfügbaren Erwerbspersonen ist kein Problem<br />

– Der Rückgang der Wirtschafts- und Innovationskraft eröffnet den<br />

noch „jungen“, aber nicht-entwickelten Weltregionen neue Chancen<br />

- Dies ist eine positive Seite der zunehmenden Globalisierung<br />

- Der Wohlstand in D wird sinken, dafür in ärmeren Regionen steigen<br />

– Durch längere Lebensarbeitszeit gelingt auch eine solidarische (?)<br />

Finanzierung der Sozialversicherungen<br />

- „Überlange“ Studienzeiten und viel Frühverrentung der 70er bis 90er<br />

Jahre (Reaktion auf die „Baby Boomer“) wird abgebaut<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 59<br />

Modell des demographischen Übergangs<br />

Quelle: Rostocker Zentrum (2005) „Deutschland im Demografischen Wandel“<br />

• Frank Notestein (1945); ursprünglich nur drei Phasen<br />

• Postulat: Rückgang der Sterblichkeit verursacht Rückgang der Fertilität<br />

• Das ist zu einfach (s. Abschnitt „Fertilität“)<br />

• Auf die Phase 5 folgt der 2. demographische Übergang (schrumpfende Bev.)<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 60

Die demographischen Übergänge in Deutschland<br />

Quelle: BiB, 2004, Broschüre Bevölkerung<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 61<br />

KAPITEL 4: Bevölkerung<br />

Abschnitt: Fertilität<br />

Josef <strong>Brüderl</strong><br />

<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>

Fertilität: Die Veränderung der Geburtenrate<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 63<br />

Fertilität: Die Veränderung der Geburtenrate<br />

• Zusammengefasste Geburtenziffer (total fertility rate, TFR)<br />

– Perioden-Kennziffer:<br />

Summe der altersspezifischen Geburtenziffern eines Jahres<br />

– Durchschnittliche Kinderzahl einer fiktiven Frauenkohorte,<br />

wenn sie sich so verhielte, wie die Frauen des aktuellen Jahres<br />

• Der Geburtenrückgang<br />

– Einige leicht erklärbare Periodeneffekte<br />

- Die beiden Weltkriege mit anschließenden Nachholeffekten<br />

- Die Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er<br />

- Die Baby-Booms im Dritten-Reich und um 1960<br />

– Persistenter Geburtenrückgang (Erklärung folgt)<br />

- 1. Demographischer Übergang Anfang des 20. Jhd.: von 5 auf 2<br />

- 2. Demographischer Übergang in den 1970ern: von 2 auf 1,4<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 64

Die Veränderung der endgültigen Kinderzahl<br />

• TFR ist eine Perioden-Kennziffer<br />

– Reagiert auf „Tempo-Effekte“: Wenn sich z.B. das Alter bei Geburt<br />

erhöht, wird die „wahre“ Geburtenziffer unterschätzt<br />

– In den meisten Industrienationen stieg das Geburtsalter abrupt an<br />

(s. nächste Folie) TFR fällt, obwohl evtl. nur Timing-Änderung<br />

– TFR ist ein „unbrauchbare“ Kennziffer, die in die Irre führen kann<br />

• Besser ist die Kohorten-Kennziffer „endgültige Kinderzahl“<br />

(completed fertility rate, CFR)<br />

– Summe der altersspezifischen Geburtenziffern einer Kohorte bis 45<br />

– Durchschnittliche Kinderzahl, die die Kohorte tatsächlich bekommen<br />

hat<br />

– Nachteil: Erst bekannt, wenn Kohorte 45 ist<br />

– Wichtigste Ergebnisse (s. übernächste Folie)<br />

- 1. Demographischer Übergang : von 5 auf 2<br />

- 2. Demographischer Übergang : von 2 auf 1,6<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 65<br />

Timing der Geburten in Deutschland<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 66

Die Veränderung der endgültigen Kinderzahl<br />

• Kinderlosigkeit heute hoch: ca. 21 % bleiben ohne Kinder<br />

• Geburten höherer Parität heute selten: ca. 15% haben 3+ Kinder<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 67<br />

Kohortenfertilität in Europa<br />

Quelle: Rostocker Zentrum (2005) „Deutschland im Demografischen Wandel“<br />

TFR links, CFR rechts. Man beachte, wie irreführend die TFR oft ist!<br />

z.B. im Falle Polens: TFR = 1,2; CFR = 2,2<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 68

West-Ost Vergleich<br />

• Entwicklung TFR<br />

– Bis 1970 recht ähnlich (trotz Mauer!)<br />

– Baby-Boom 1975-1990 („Honecker-Berg“)<br />

– Geburteneinbruch 1990 („Wende-Schock“)<br />

• Entwicklung CFR<br />

– „Honecker-Berg“ ist real, nicht nur Timing-Effekt (Erklärung folgt)<br />

– „Wende-Schock“ nur Periodeneffekt, vermutlich Anpassung an West-Verhalten<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 69<br />

Eine familienökonomische Handlungstheorie:<br />

Nutzen und Kosten von Kindern<br />

• Systematik von Harvey Leibenstein (1957)<br />

– Nutzen<br />

- Konsumnutzen<br />

- Affektiver Nutzen von Kindern (Kinderliebe)<br />

- Einkommensnutzen<br />

- Wert von Kindern als Arbeitskraft<br />

- Versicherungsnutzen<br />

- Alterssicherung durch die eigenen Kinder<br />

– Kosten<br />

- Direkte Kosten<br />

- Monetäre Kosten für Nahrung, Kleidung, Ausbildung, etc.<br />

- Opportunitätskosten<br />

- für Frau: Einschränkung der Erwerbstätigkeit<br />

- für Frau und Mann: Kinder kosten Zeit (Konsum- und<br />

Freizeitverzicht)<br />

[„Konkurrenz der Genüsse“, Lujo Brentano 1909]<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 70

Erklärungen der Trends<br />

• 1. demographischer Übergang<br />

– Von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft<br />

- Bauern wurden zu Arbeitern und Angestellten<br />

- Einführung von Sozialversicherung, insb. Rentenversicherung<br />

– Der Nutzen von Kindern sank, weil Arbeits- und Versicherungsnutzen<br />

aufgrund der strukturellen Änderungen zurückgingen<br />

– Analoge Erklärung: Türkische Migrantinnen in Deutschland<br />

• 2. demographischer Übergang<br />

– Von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungs-, Freizeit-,<br />

Konsumgesellschaft<br />

- Frauen haben auch „tolle“ Jobs<br />

- Männer und Frauen haben Konsum- und Freizeitmöglichkeiten<br />

– Die Opportunitätskosten steigen<br />

- Frauen: Kinder nur schwer mit Karriere vereinbar<br />

- Männer und Frauen: Kinder schränken die Konsum- und<br />

Freizeitmöglichkeiten stark ein<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 71<br />

Die Struktur des Arguments<br />

Makro<br />

Steigender Wohlstand<br />

Geburtenrückgang<br />

Plausibilitäts<br />

Argument<br />

Aggregation<br />

Mikro<br />

Steigende<br />

Opportunitätskosten<br />

Leibenstein Modell<br />

Weniger Kinder<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 72

Was kann das Leibenstein-Modell noch erklären?<br />

• Den niedrigen Kinderwunsch von Männern<br />

– Kinderwunsch Männer: 26% wollen keine Kinder (PPAS 2003)<br />

– Erklärung: Auch Männer haben heute hohe Opportunitätskosten<br />

• Den Honecker-Berg in der DDR<br />

– Pronatalistische Sozialpolitik (1971/76): Ausbau des Kinder-<br />

Betreuungssystem, Bevorzugung bei Wohnungsvergabe<br />

- Betreuung: Opportunitätskosten niedriger höhere CFR<br />

- Wohnungsvergabe: materielle Anreize früheres Timing<br />

• Sozial differentielle Fertilität (s. nächste Folie)<br />

– Sozial besser Gestellte haben heute weniger Kinder (früher anders!)<br />

– Erklärung: höhere Opportunitätskosten (Konkurrenz der Genüsse)<br />

- Offensichtlich sind direkte Kosten nicht der Grund für niedrige Fertilität!<br />

• Diese Fakten kann das Modell wohl nicht erklären (Kultur?)<br />

– Hartnäckige West-Ost Unterschiede insbesondere bei der<br />

Nichtehelichen-Quote (s. übernächste Folie)<br />

– Länderunterschiede: Das Land ohne jegliche pronatalistische<br />

Familienpolitik (USA) hat hohe Geburtenziffern<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 73<br />

• Frauen mit höherer<br />

Bildung sind häufiger<br />

kinderlos<br />

– Opportunitätskosten<br />

steigen mit Bildung<br />

• In Ostdeutschland ist<br />

kein Zusammenhang<br />

zu sehen!<br />

– Opportunitätskosten<br />

gering durch<br />

Kinderbetreuung<br />

– Oder weil keine<br />

attraktiven Jobs?<br />

Sozial differentielle Fertilität<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 74

Nichteheliche Geburten<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 75<br />

Familienpolitik<br />

• Die Deutschen sollten wieder mehr Kinder bekommen?<br />

– Normative Forderung: wissenschaftlich nicht begründbar<br />

– Alles eine Frage des persönlichen Standpunktes<br />

- Nationalist: Deutschland sollte nicht schrumpfen/altern<br />

- Öko: Die Umweltbelastung ist durch weniger Bevölkerung geringer<br />

• Wissenschaft kann allerdings die Wirksamkeit von<br />

Maßnahmen – gegeben ein Ziel – beurteilen<br />

– Elterngeld<br />

- Finanzielle Anreize sind heutzutage wohl eher nicht wirksam<br />

– Kinderkrippenausbau<br />

- Senkt Opportunitätskosten von Frauen und sollte zielführend sein<br />

- Aber: Opportunitätskosten der Männer unverändert<br />

- Aber: in einer 24/7 Ökonomie (Karriere-Jobs) hilft Krippe auch nicht<br />

- Der „Turbo-Kapitalismus“ „frisst seine Kinder“<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 76

KAPITEL 4: Bevölkerung<br />

Abschnitt: Mortalität<br />

Josef <strong>Brüderl</strong><br />

<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />

Mortalität: Sterbewahrscheinlichkeit<br />

• Sterbewahrscheinlichkeit<br />

verläuft<br />

U-förmig<br />

– Whs. im nächsten<br />

Jahr zu sterben<br />

– Logarithmierte Skala!<br />

– Säuglingssterblichkeit<br />

heute 0,4 %<br />

– „Motorradgipfel“ ab 18<br />

• Mortalität sinkt mit<br />

Kalenderzeit<br />

• Frauen haben<br />

geringere Mortalität<br />

(s. Abb. beim BiB)<br />

– „Motorradgipfel“<br />

weniger ausgeprägt<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 78

Lebenserwartung<br />

• Aus den Sterbewahrscheinlichkeiten (q t ) ergibt sich die<br />

Überlebenswahrscheinlichkeit (l x ) bis Alter x<br />

x<br />

1<br />

t0<br />

l x<br />

(1 q t<br />

)<br />

• l x nach Alter aufgetragen: Überlebenskurve<br />

– s. nächste Folie: „Rektangularisierung“ der Überlebenskurve<br />

– Whs. mind. 50 zu werden heute: 97% (Frauen), 95% (Männer)<br />

- Hohe Planbarkeit des Lebens (keine „Risikogesellschaft“!)<br />

• Lebenserwartung e x (erwartete, noch zu lebende Jahre)<br />

– e 0 (Lebenserwartung bei Geburt): Fläche unter Überlebenskurve<br />

– e x (fernere Lebenserwartung im Alter x): Fläche unter<br />

Überlebenskurve rechts von x, geteilt durch l x<br />

• q x , l x und e x : Sterbetafel<br />

– Edmund Halley (1693) für Breslau<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 79<br />

Rektangularisierung der Überlebenskurven<br />

Quelle: Rostocker Zentrum (2007) „Deutschland im Demografischen Wandel“<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 80

Trend: steigende Lebenserwartung<br />

Lebenserwartung deutscher Männer<br />

(bis 1932 D, danach Westdeutschland)<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

1871 1881 1891 1901 1910 1924 1932 1949 1960 1970 1980 1990 2000<br />

Lebenserwartung bei Geburt<br />

Säuglingssterblichkeit (pro 100)<br />

Lebenserwartung nach 1. Lebensjahr<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 81<br />

Lebenserwartung: Achtung Irrtum!<br />

• Lebenserwartung bei Geburt<br />

– 1871: Jungen 36, Mädchen 39<br />

– 2007: Jungen 77, Mädchen 82<br />

• Achtung: Lebenserwartung ist ein Mittelwert<br />

– 1871 bimodale Verteilung der Sterbefälle<br />

- 40% starben vor 10, 40% nach 60 (s. näherungsweise nächste Folie)<br />

- Die Lebenserwartung führt hier in die Irre!!<br />

(Allgemein: bei bimodalen Verteilungen sind Mittelwerte nicht sinnvoll)<br />

- Es ist falsch, zu denken, 1871 wurde der mittlere Deutsche nur 36<br />

- Richtig: Wer 10 Jahre alt wurde, hatte gute Chancen, noch 60 zu<br />

werden. Es gab also auch früher viele alte Menschen!<br />

– Heute unimodale Verteilung der Sterbefälle<br />

- Lebenserwartung als Maßzahl sinnvoll<br />

• Achtung: Sterbetafel beruht auf Periodendaten (3 Jahre)<br />

– Bei sinkender Mortalität wird die Lebenserwartung unterschätzt<br />

– Kohorten-Lebenserwartung 2000 geborener Kinder<br />

- 50% werden ihren 100. Geburtstag erleben! (Prognose RZ)<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 82

Altersstruktur der Sterbefälle<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 83<br />

Gründe für steigende Lebenserwartung<br />

• Anstieg ab Ende des 19. Jahrhunderts: ca. 40 Jahre<br />

– Hauptgrund: Reduktion der Säuglings- und Kindersterblichkeit<br />

(bis etwa 1950)<br />

- Bessere Ernährung, bessere Hygiene (Hauptfaktor)<br />

– Medizinisch-technischer Fortschritt (seit Mitte 20. Jhd.)<br />

• Epidemiologischer Übergang<br />

– Früher starben hauptsächlich Kinder an Infektionen,<br />

heute Ältere an Herzinfarkt, Krebs und Alzheimer<br />

Todesursachen<br />

Anteil in %<br />

Quelle: BiB, 2008, Broschüre Bevölkerung<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 84

Länderunterschiede<br />

Quelle: Rostocker Zentrum (2007)<br />

„Deutschland im Demografischen<br />

Wandel“<br />

• Ausnahmen vom globalen Anstieg der Lebenserwartung<br />

– Afrika wegen AIDS<br />

– In Osteuropa sank die Lebenserwartung ab ca. 1970<br />

- Ungesündere Lebensweise (Wodka, Thüringer Rostbratwurst)<br />

- Schlechtere medizinische Versorgung<br />

- „Gute Risiken“ starben im 2. Weltkrieg<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 85<br />

Die Segnungen der Wiedervereinigung<br />

Quelle: Rostocker Zentrum (2007)<br />

„Deutschland im Demografischen<br />

Wandel“<br />

• In der DDR stagnierte die Lebenserwartung seit 1975!<br />

– Aufwendige medizinische Versorgung der Alten zu teuer<br />

– Selektive Migration „guter Risiken“ in den Westen („healthy migrant effect“)<br />

– Seit der Wiedervereinigung findet eine Angleichung statt<br />

- Die Ossis haben 6 Lebensjahre gewonnen!<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 86

KAPITEL 4: Bevölkerung<br />

Abschnitt: Migration<br />

Josef <strong>Brüderl</strong><br />

<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />

Außenwanderung<br />

Quelle: BiB, 2008,<br />

Broschüre Bevölkerung<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 88

Die deutsche Migrationsgeschichte<br />

• Vertriebene nach dem 2. Weltkrieg<br />

– 1944 - 50 ca. 8 Millionen in die Westzone/BRD, 4 Mio. in DDR<br />

• DDR-Flüchtlinge bis zum Mauerbau 1961<br />

– 1949 - 61 ca. 3 Millionen (aber auch ca. 500 Tsd. nach DDR)<br />

• „Gastarbeiter“ bis Anwerbestopp 1973<br />

– 1961 – 74 ca. 14 Millionen kamen, 11 Millionen gingen wieder<br />

– Danach überwiegend Familiennachzug: Saldo insg. ca. 8 Mio.<br />

• „Wohlstandsmigration“ ab ca. 1990<br />

– Deutschland wird Einwanderungsland: ca. 600 Tsd. pro Jahr<br />

- EU-Bürger (ca. 50%), Asylsuchende, „Green-Card“<br />

– Aber auch Fortzug in etwa gleicher Höhe<br />

• Migration von Deutschen<br />

– Emigration nach Übersee nach dem 2. Weltkrieg (ca. 2 Mio.)<br />

– Immigration von Spätaussiedlern seit Zusammenbruch UdSSR<br />

- Bisher ca. 4 Millionen<br />

– Steigender Trend bei Fortzügen Deutscher (ca. 200 Tsd. pro Jahr)<br />

- „Auswanderungsland“ oder Folge der Globalisierung?<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 89<br />

• Umfang<br />

Binnenwanderung<br />

– Etwa 5% verlassen jährlich ihre<br />

Gemeinde<br />

– Etwa 1,5% ihr Bundesland<br />

• Trends der Binnenwanderung<br />

– Ost nach West<br />

- Saldo seit 1991 ca. -1,5 Mio.<br />

- Inzwischen aber auch viele<br />

Zuzüge<br />

– Nord nach Süd<br />

- Saldo Bayern seit 1991<br />

ca. 600 Tsd.<br />

– Urbanisierung<br />

- Vom Land in die Stadt<br />

– Suburbanisierung<br />

- Aus der Stadt ins Umland<br />

Binnenwanderungssaldo 2006-08<br />

(je 1000 Einwohner)<br />

Quelle: Rostocker Zentrum (2011)<br />

„Deutschland im Demografischen Wandel“<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 90

Ausländeranteil<br />

• Ausländeranteil<br />

– Heute ca. 9%<br />

- Ost 2%, West 10%,<br />

Stadtstaaten 14%<br />

– Sinkt, da<br />

- Zuwanderungssaldo<br />

fast Null<br />

- Zunehmende<br />

Einbürgerung<br />

• Migrationshintergrund<br />

– Definition:<br />

Ausländer<br />

+<br />

Deutsche<br />

Mit eigener Zuwanderung<br />

Oder Zuwanderung mind.<br />

eines Elternteils<br />

– Heute ca. 20%<br />

- Bei den unter<br />

5-Jährigen ca. ein<br />

Drittel<br />

Quelle: BiB, 2008, Broschüre Bevölkerung<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 91<br />

Theorien der Migration<br />

• Gravitationsmodell der Migration<br />

– Die Häufigkeit der Migration sinkt mit der Entfernung<br />

– Makrogesetz: es fehlt eine Erklärung<br />

• Mikromodell: Migration folgt den Arbeitsmarktchancen<br />

– P(Migration A→B) = f(W B –W A , p(W B ))<br />

- W B –W A : Lohngefälle; p(W B ): Whs. in B Job zu finden<br />

– Dieses Modell kann im Großen und Ganzen die beobachtbaren<br />

Migrationsströme erklären<br />

– Zusätzlich: „Push-Faktoren“ (Krieg, Verfolgung, etc.)<br />

• Warum wandern dennoch nur Wenige?<br />

– Arbeitsmarktchancen individuell unterschiedlich<br />

- Oft gibt es gar Migrationsströme in beide Richtungen<br />

– Hohe Migrationskosten für die meisten<br />

- Aufgabe Status Quo (materiell und sozial), Reisekosten<br />

– Hohe Unsicherheit über Chancen am Zielort<br />

- Risikofreudige wandern eher<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 92

Internationale Migrationsströme<br />

Sind gut mit dem Mikromodell erklärbar<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 93<br />

Einige empirische Phänomene<br />

• Warum eher kurze Distanzen?<br />

– Zunehmende Kosten und Unsicherheit<br />

– „Intervening opportunities“ bei großen Distanzen (über Land)<br />

• Warum gibt es bevorzugte Zielorte?<br />

– Hohe Unsicherheit über Zielort kann durch „Migrationspioniere“<br />

abgebaut werden<br />

– Folge: Kettenmigration über soziale Netzwerk<br />

• Warum wandern eher Junge (s. nächste Folie)?<br />

– Junge (Männer) sind risikofreudiger<br />

– Geringeres materielles und soziales Kapital, das zurückgelassen<br />

werden müsste<br />

– Humankapitalinvestitionen lohnen eher am Beginn des<br />

Erwerbslebens<br />

- Verlust des spezifischen Humankapitals am Herkunftsort<br />

- Aufbau neuen Humankapitals am Zielort (Sprache, Kultur, etc.)<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 94

Migranten sind jung und männlich<br />

Quelle: Rostocker Zentrum (2007) „Deutschland im Demografischen Wandel“<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 95<br />

Folgen der Migration<br />

• Demographische Folgen (bei positivem Wanderungssaldo)<br />

– Abbremsen des Bevölkerungsrückgangs<br />

- + 500 Tsd. pro Jahr, dann gäbe es keinen Rückgang<br />

– „Verjüngung“ der Zielländer, aber „Vergreisung“ der Herkunftsländer<br />

(s. nächste Folie)<br />

• Wirtschaftliche Folgen: hängt vom Bedarf ab<br />

– Zuwanderung bei Arbeitskräftemangel fördert das Wachstum<br />

- Bremst es im Herkunftsland, falls Hochqualifizierte abwandern<br />

(„brain drain“)<br />

– Zuwanderung bei schlechter Konjunktur führt leicht zu „Migration in<br />

die Sozialhilfe“ (s. übernächste Folie)<br />

• Sozialstrukturelle Folgen<br />

– Zuwanderung Geringqualifizierter (Unterschichtung): Fahrstuhleffekt<br />

- Ethnische Ungleichheit durch selektive Migration<br />

– Zuwanderung Hochqualifizierter (Überschichtung):<br />

Verdrängungswettbewerb<br />

– Evtl. Integrationsprobleme im Zielland<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 96

Verjüngung der Altersstruktur<br />

Quelle: BiB, 2008, Broschüre Bevölkerung<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 97<br />

Wanderung und Beschäftigung<br />

Quelle: Klein, <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 126<br />

Quelle: Thomas Klein: <strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 126 (Abb. 2.5.3)<br />

• Achtung: dies ist ein Makrozusammenhang<br />

– Es ist nicht sicher, dass dieser Zusammenhang auch auf der Mikroebene existiert!<br />

– Aber es ist plausibel: Bis 1975 Gastarbeiter als Arbeitskräfte, um 1980<br />

Familiennachzug, um 1990 viele Asylsuchende und Spätaussiedler<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 98

Bewertung der Migration<br />

• Achtung: wissenschaftlich nicht begründbar<br />

• Leitbilder<br />

– Christliches (liberales) Weltbild<br />

- Der reiche Westen soll den Armen und Verfolgten helfen<br />

– Wirtschaftliche Interessen<br />

- Deutschland braucht junge Arbeitskräfte<br />

– Fremdenfeindlichkeit<br />

- Anthropologische Konstante: der Mensch fühlt sich vom „Fremden“<br />

bedroht zumindest unwohl<br />

- Ethnische Homogenität wird deshalb bevorzugt<br />

• Aufnahmepolitiken<br />

– Abwehr: Beschränkung Asylrecht und keine Aufnahmequoten<br />

– Assimilation: Annahme deutscher Sprache und Kultur<br />

– Multikulturell: sprachliche Assimilation und Akzeptanz der<br />

Grundwerte, aber keine kulturelle Assimilation fordern<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 99<br />

Sarrazin-Debatte<br />

• Deutschland schafft sich ab?<br />

– Die besser Gebildeten haben weniger<br />

Kinder (s. Folie 76)<br />

- Deshalb wird D dümmer<br />

– Muslimische Migranten haben höhere<br />

Fertilität (s. rechts)<br />

- Deshalb wird D in 2100 mehrheitlich<br />

muslimisch sein<br />

• Diese Fakten sind nicht zu bestreiten<br />

– Aber die Prognosen sind übertrieben<br />

- Bisher kein Indiz für fallende Intelligenz<br />

- TFT von Türkinnen ist unter 2,1!<br />

Integrationsbereitschaft wird geleugnet<br />

– Und über die Bewertung kann man<br />

sowieso diskutieren<br />

- Sarrazin nimmt einen chauvinistischen<br />

Standpunkt ein<br />

- Man kann aber auch einen<br />

weltbürgerlichen Standpunkt<br />

einnehmen, dann ist D nicht so wichtig<br />

Quelle: Rostocker Zentrum (2011)<br />

„Deutschland im Demografischen Wandel“<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 100

KAPITEL 5<br />

Private Lebensformen<br />

Josef <strong>Brüderl</strong><br />

<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />

Geschichte der Familie<br />

• Agrargesellschaft: „Ganzes Haus“<br />

– Drei-Generationen, plus Geschwister, plus Gesinde<br />

– Aber auch: viele Menschen ohne Familie, Stieffamilien<br />

• Erster Demographischer Übergang<br />

– Rückgang der Fertilität, Schrumpfung der Familien<br />

• Golden Age of Marriage<br />

– Höhepunkt der Institutionalisierung der Kernfamilie in den 1950ern<br />

- 95% heirateten, 90% bekamen Kinder, nur 10% Scheidungen, 90% der<br />

Kinder unter 6 wachsen mit beiden Eltern auf, nur 5% unehelich<br />

– Institution der „Normalfamilie“: Heirat Anfang/Mitte 20, 2 Kinder<br />

• Zweiter Demographischer Übergang<br />

– Rapider weiterer demographischen Wandel seit den 1970ern<br />

– Weiterer Geburtenrückgang, zunehmende Vielfalt der Lebensformen<br />

• Zerfall der Familie?<br />

– Frage ist unpräzise und normativ<br />

– Besser: Findet eine Deinstitutionalisierung der Normalfamilie statt?<br />

- Abnahme der Häufigkeit, Destandardisierung der Lebensverläufe, etc.?<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 102

Veränderung der Struktur der Haushalte<br />

• Von der Großfamilie, zur Kernfamilie, zum Single<br />

• Gegenwärtig (2005) ca. 40 Mio. HH<br />

– Durchschnittliche Größe 2,11<br />

– Ein-Personen HH: 38% (europäische Spitze)<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 103<br />

• (Privater) Haushalt<br />

Lebensformen<br />

– Personen, die zusammenleben und gemeinsam wirtschaften<br />

• Lebensform<br />

– Beziehungsmuster des alltäglichen Zusammenlebens<br />

– Verschiedene Unterscheidungsmerkmale möglich:<br />

- Haushaltsgröße<br />

- Ein- bzw. Mehr-Personen Haushalte<br />

- Familienstand<br />

- Ledig, verheiratet (verpartnert), geschieden, verwitwet<br />

- Institutionalisierungsgrad des Zusammenlebens<br />

- Partnerlos, Living-Apart-Together (LAT), Nichteheliche<br />

Lebensgemeinschaft (NEL), Lebenspartnerschaft, Ehe<br />

- Vorhandensein von Kindern<br />

- Partnerlos/Lebensgemeinschaft ohne Kinder, Familie<br />

- Zahl der Generationen<br />

- Ein-, Zwei-, Drei-Generationen Haushalt<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 104

Wandel der Lebensformen<br />

• Lebensformkonzept Statistisches Bundesamt<br />

– Ehe ja/nein, Kinder ja/nein<br />

– 6 Lebensformen: Alleinstehende oder Alleinerziehende,<br />

NEL mit oder ohne Kinder, Ehepaare mit oder ohne Kinder<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 105<br />

Wandel der Lebensformen<br />

• Trends für Westdeutschland (Huinink/Schröder, S. 88)<br />

– Rückgang der traditionellen Familie (Ehe mit Kindern)<br />

- 1972: 71%, 2003: 52% (36-55 Jährige)<br />

– Mehr Alleinlebende (auch bei den Jungen!)<br />

- 1972: 8%, 2003: 20% (18-35 Jährige)<br />

– Mehr NEL<br />

- 1972:

Pluralisierung der Lebensformen?<br />

• Ulrich Beck (1983): Individualisierung<br />

– Unpräzise Begrifflichkeit<br />

- Wachsende Optionsvielfalt und damit Entscheidungsmöglichkeiten<br />

- Weniger soziale und normative Einbindung des Einzelnen<br />

– Statt Fakten: Beispiele (feuilletonistische Zeitdiagnose)<br />

– Statt Theorie: Trend Behauptungen (z.B. Individualisierungsschub)<br />

• Eine Folge der Individualisierung<br />

– Pluralisierung der Lebensformen<br />

– Auch hier: unpräzise Begrifflichkeit, Beispiele statt Fakten<br />

• Präzisierung: Was ist Pluralisierung?<br />

– Zunahme der Vielfalt der Lebensformen. Zwei Varianten:<br />

- Auftauchen historisch neuer Lebensformen (strukturelle Vielfalt)<br />

- Zunehmende Heterogenität der Lebensformen (distributive Vielfalt)<br />

- Messung mit qualitativer Varianz (Entropiemaß):<br />

Maximale Pluralisierung bei Gleichverteilung auf Lebensformen<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 107<br />

Strukturelle Pluralisierung: neue Lebensformen?<br />

• Zwei-Karriere Partnerschaften<br />

– Ohne Kinder, „Double Income no Kids“ (DINKS)<br />

- Oft als LAT (bei großen Distanzen: „Commuter-Partnerschaften“)<br />

• Scheidungsfamilie<br />

– Familie über zwei Haushalte verteilt<br />

• Entkoppelung von biologischer und sozialer Elternschaft<br />

– Adoptivfamilien (auch früher häufig)<br />

– Stieffamilien (auch früher häufig)<br />

– Komplexe Stieffamilien (Patchwork-Familie, s. nächste Folie)<br />

– Inseminationsfamilien<br />

- Mann nicht biologisch, aber sozialer Vater<br />

• Gleichgeschlechtliche Paare<br />

– Auch mit Kindern (Regenbogenfamilien)<br />

• Datenlage schlecht, deshalb quantitatives Ausmaß unklar<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 108

Die Patchwork-Familie<br />

Quelle: Maxeiner/Kuhl (2010)<br />

Alles Familie. Klett.<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 109<br />

Distributive Pluralisierung: steigende Heterogenität?<br />

• Meist mit amtlichen Daten<br />

– Wagner (2008) findet mit Mikrozensus<br />

- Leichter Anstieg der Entropie von 1972 (0,69) auf 2000 (0,71)<br />

- Eher schwacher Trend!<br />

– Probleme<br />

- Nur „amtliche“ Lebensformen (8)<br />

- Analyseebene Haushalte<br />

- Querschnittsvergleich: dominiert von älteren Kohorten<br />

• Mit Umfragedaten differenzierter möglich<br />

– Wagner (2008) findet mit ALLBUS<br />

- Nun 26 Lebensformen (Familienstand, Kind, Erwerbstätigkeit)<br />

- Anstieg der Entropie von 1980 (0,72) auf 2005 (0,79)<br />

- Monotoner (schwacher) Trend!<br />

– Problem<br />

- Querschnittsvergleich: dominiert von älteren Kohorten<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 110

Zunehmende Vielfalt der Lebensverläufe?<br />

• Nicht nur querschnittliche Verteilung der Lebensformen<br />

– Interessanter und wichtiger ist, ob auch bei individuellen<br />

Lebensverläufen die Vielfalt zunimmt<br />

• Dazu nötig: Umfrage-Längsschnittdaten<br />

– Familiensurveys 1988, 2000<br />

– Beziehungs- und Familienpanel (pairfam)<br />

• Distributive Pluralisierung? (s. nächste Folie)<br />

– Familiensurvey 2000<br />

- Westdeutschland, Geburtskohorten 1944-82<br />

- Vergleich der typischen Lebensläufe (bis 35) von Geburtskohorten<br />

– Ergebnis: die distributive Vielfalt (Entropie) ist angestiegen<br />

- Aber kein monotoner Trend!<br />

- Durch die zunehmende Dominanz der „Ledigen“ Abnahme am Ende<br />

– Probleme<br />

- Eingeschränkte Zahl an Lebensformen (keine LAT, keine Kinder)<br />

- Lebensverläufe nur bis zum Alter 35<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 111<br />

Verteilung der Lebenslauftypen über die Kohorten<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

2,0<br />

1,8<br />

70%<br />

1,6<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

44-49 50-53 54-57 58-61 62-65<br />

Entropiemaß<br />

1,4<br />

1,2<br />

1,0<br />

0,8<br />

0,6<br />

0,4<br />

0,2<br />

0,0<br />

44-49 50-53 54-57 58-61 62-65<br />

Geburtskohorte<br />

Geburtskohorte<br />

überwiegend ledig<br />

ledig mit kurzen NELs<br />

längere NEL<br />

voreheliche NEL<br />

Heirat mit 20 Heirat mit 25<br />

Heirat mit 30<br />

nacheheliche Lebensformen<br />

Quelle: <strong>Brüderl</strong> (2004) Die Pluralisierung<br />

partnerschaftlicher Lebensformen in<br />

Westdeutschland und Europa. Aus<br />

Politik und Zeitgeschichte B 19: 3-10.<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 112

Erklärungen des Wandels der Lebensformen I<br />

• Funktionalismus: Theorie funktionaler Differenzierung<br />

– Lebensformen sind ein Teilsystem der Gesellschaft<br />

- Sie haben Funktionen: Integration (Sozialisation) und Reproduktion<br />

- Es herrschen die Lebensformen vor, die am besten die Bestandserhaltung<br />

des Systems Gesellschaft sichern<br />

– Agrargesellschaft<br />

- Produktion und Reproduktion vereint<br />

- Das „Ganze Haus“ war am besten für die agrarische Produktionsweise<br />

– Industriegesellschaft<br />

- Durkheims Kontraktionsgesetz: es kommt zu funktionaler Differenzierung<br />

(Trennung von Produktion und Reproduktion), weshalb sich die<br />

„Großfamilie“ reduziert auf die Kernfamilie<br />

– Dienstleistungsgesellschaft (Turbo-Kapitalismus)<br />

- Weiter steigende Flexibilitäts- und Mobilitätszumutungen erfordern eine<br />

weitere Differenzierung/Reduktion der Familie: NEL, DINK, LAT, Single<br />

• Kritik<br />

– Erklärung immer nur „ex-post“, funktionale Äquivalente aus dem Blick<br />

– Makroansatz: Menschen als „Marionetten“ des Systems<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 113<br />

Erklärungen des Wandels der Lebensformen II<br />

• Individualisierungstheorie<br />

– Durch zunehmende Individualisierung kommt es zur Pluralisierung<br />

– Die „Theorie“ ist so unpräzise, dass unklar ist, was gemeint ist<br />

- Funktionalistisches Argument: Anforderung des modernen Kapitalismus<br />

- Problematisches Makro-Argument (s.o.)<br />

- Wertewandel Argument: Individualisierung als Wertewandel<br />

- Informationsgehalt gering: Die Leute wollen nicht mehr heiraten<br />

- Unvollständig: Warum haben sich die Werte geändert?<br />

- Kaum überprüfbar: Was sind das genau für Werte?<br />

- Sozialstrukturelle Erklärung: Die Umstände haben sich geändert<br />

- Prinzipiell ein Makro-Mikro-Makro Argument<br />

- Aber die Handlungstheorie, die hier verwendet wird, ist nicht explizit<br />

• Skizze einer Makro-Mikro-Makro Erklärung<br />

– Steigender Wohlstand: Wohnraum und soziale Absicherung<br />

– Steigende Arbeitsmarktintegration<br />

– Abnehmende normative Verbindlichkeit (endogen?)<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 114

KAPITEL 5: Private Lebensformen<br />

Abschnitt: Partnerwahl, Heirat, Scheidung<br />

Josef <strong>Brüderl</strong><br />

<strong>Vorlesung</strong> <strong>Sozialstrukturanalyse</strong><br />

Partnerwahl: Wer mit wem?<br />

• Liebe ist unberechenbar, dennoch gibt es Regelmäßigkeiten<br />

– „Gleich und Gleich gesellt sich gern“ (Homogamie)<br />

oder<br />

– „Gegensätze ziehen sich an“ (Heterogamie)<br />

• Ergebnisse der Familienforschung<br />

– Altersabstand: Männer im Schnitt 3 Jahre älter<br />

– Meist aber Homogamie: Größe, Attraktivität, Persönlichkeit, etc.<br />

– Konfession<br />

- Früher homogam (90%), heute abnehmende Homogamie (eher bei 50%)<br />

– Bildung<br />

- Früher oft heterogam (Aufwärtsheirat der Frauen), heute eher homogam<br />

– Nationalität<br />

- Binationale Ehen zunehmend (heute ca. 10%)<br />

- Männer: Polinnen, Asiatinnen, Frauen: Jugoslawen, Türken<br />

• Folgen der Homogamie<br />

– Verstärkt soziale Ungleichheit; Stärkt die Konfessionen;<br />

Schwächt die Integration von Migranten<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 116

Erklärungen der Homogamie<br />

• Familienökonomische Erklärung<br />

– Wähle den besten verfügbaren (!) Partner<br />

– Vollkommener Partnermarkt (Wettbewerb bei voller Information)<br />

• Verhaltensmaxime abhängig von Art des Merkmals<br />

– „The more the better“: Maximierungsprinzip (Bsp. Attraktivität)<br />

- Verteilung M und F gleich: perfekte Homogamie<br />

- Verteilung M und F unterschiedlich: nur perfekte Korrelation (a)<br />

– Gleich und Gleich am Besten: Homogamieprinzip (Bsp. kulturelle Herkunft)<br />

- Verteilung M und F gleich: perfekte Homogamie<br />

- Verteilung M und F unterschiedlich: Partnermarktungleichgewicht (b)<br />

Quelle: Thomas Klein:<br />

<strong>Sozialstrukturanalyse</strong>, S. 197<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 117<br />

Erklärungen der Homogamie<br />

• Meeting-and-Mating These<br />

– „Who does not meet, does not mate“<br />

- Menschen, die sich treffen, bilden eher ein Paar<br />

- Treffpunkte (Foki) sind sozial strukturiert (nach Bildung, Herkunft,<br />

Religion, Ethnizität, etc.)<br />

- Foki: Arbeitsplätze, Schulen, Clubs, Vereine, Wohngebiete, etc.<br />

- Deshalb sind Partnerschaften eher homogam<br />

– Nicht Präferenzen (familienök. Ansatz), sondern Gelegenheitsstrukturen<br />

erzeugen Homogamie<br />

• Bedeutung des Internet-Partnermarktes<br />

– Sozial nicht strukturiert<br />

weniger Homogamie<br />

– Bessere Transparenz des Partnermarktes<br />

– Matching-Algorithmen der Partneragenturen<br />

mehr Homogamie<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 118

• Die Sex-Ratio ist<br />

eine bedeutsame<br />

Randbedingung des<br />

Partnermarktes<br />

– Im Osten deutlicher<br />

Männerüberschuss<br />

– Im Großraum<br />

München deutlicher<br />

Frauenüberschuss<br />

Quelle: Kröhnert, van Olst<br />

und Klingholz (2005: 13)<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 119<br />

Veränderungen beim Heiratsverhalten<br />

• Vorverlagerung und häufigeres Heiraten bis in die 1960er<br />

– „Golden Age of Marriage“<br />

– Rückgang des Erstheiratsalters<br />

- 1970: Frauen 23, Männer 26<br />

– Dauerhafte Ledigenquote sinkt<br />

- Kohorte 1950: Frauen 5%, Männer 10%<br />

• Rückgang der Heiratsneigung seit ca. 1970<br />

– Anstieg des Erstheiratsalters<br />

- Heute: Frauen 29, Männer 32<br />

– Dauerhafte Ledigenquote steigt<br />

- Prognosen Kohorte 1970: Frauen 25%, Männer 33%<br />

• Rapider Wandel in Ostdeutschland<br />

– Frühes und häufiges Heiraten in DDR (Wohnungen!)<br />

- Erstheiratsalter: Frauen 21, Männer 23<br />

– Seit der Wende rapide Angleichung an das Westverhalten<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 120

Altersspezifische Erstheiratsraten<br />

1980<br />

1910<br />

1950<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 121<br />

Erst-Heiratstafel<br />

Quelle: Statistisches Bundesamt, Datenreport 2004<br />

Daten: ALLBUS 1980-2000 (kumuliert)<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 122

Rapider Wandel in Ostdeutschland<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 123<br />

Erstheiratsalter in Deutschland<br />

Mittleres Heiratsalter zuvor Lediger (vor 1945 Deutsches Reich)<br />

32<br />

31<br />

30<br />

29<br />

28<br />

Männer BRD<br />

Frauen BRD<br />

Männer DDR<br />

Frauen DDR<br />

27<br />

26<br />

25<br />

24<br />

23<br />

22<br />

21<br />

20<br />

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000<br />

Eigene Darstellung Quelle: Rothenbacher, The European Population, 2004<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 124

Erklärung des Rückgangs der Heiratsneigung<br />

• Handlungstheorie der Lebensformwahl: Familienökonomie<br />

– Paarbildung: warum LAT?<br />

- Anthropologische Naturkonstante (kein Rückgang, s. Folie davor)<br />

– Haushaltsbildung: warum NEL?<br />

- Kostenersparnis aus Produktionsgemeinschaft<br />

- Nutzen aus Interaktionsverdichtung<br />

- Man spart Kosten der Organisation der Zweisamkeit<br />

- Aber: Verlust an Flexibilität<br />

– Heiraten: warum Ehe?<br />

- Vorteile der Arbeitsteilung realisierbar (Spezialisierungsgewinne), da<br />

die Hausfrau (-mann) über Unterhaltsregelungen abgesichert ist<br />

- Aber: hohe Trennungskosten<br />

• Warum weg von der Ehe, hin zur NEL?<br />

– Arbeitsteilung wird unprofitabel (rechtliche Absicherung unnötig)<br />

- Zunahme qualifizierter Frauenerwerbstätigkeit<br />

- Rückgang der Fertilität<br />

– Anstieg der Scheidungsraten: höhere Kosten der Ehe<br />

Josef <strong>Brüderl</strong>, Sozialstruktur, WS 2011/12 Folie 125<br />

Anteil mit Partner (%)<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

Zunehmende Partnerlosigkeit?<br />