DER SPIEGEL 48_2013.pdf

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

ABCDCEE<br />

<br />

<strong>48</strong><br />

ABC<br />

FEE<br />

2013<br />

<br />

• CE<br />

DCEFDCFFCBFCDFCCBCFFEF<br />

FFFCFCBCDFCFFBCCBFC<br />

FF<br />

• CFBCBFCFBBFBFCBCC<br />

BC<br />

• DECCCCCFDFBFCFFCECBC<br />

BF<br />

• DFDCFBCCBFFFCB<br />

CFBFCFFCDFFBCFFCBFCFCC<br />

FCFCCFFFFCBBCCCB<br />

<br />

• E<br />

E<br />

FFECCEFFCFFCFF<br />

• E<br />

FFEC<br />

• E<br />

FFECFBCBF<br />

• E<br />

FFECF<br />

• E<br />

ECFFCCFCDCCF<br />

FBCCBFFB<br />

• E<br />

ECFEFBFFCCFBCFFBCFC<br />

CC<br />

• E<br />

ECFEFCFBBCFDCFB<br />

CEFCBC<br />

• E<br />

ECFCFFBCCFFABC<br />

FFCCFBCCFF<br />

• E<br />

ECFCCC<br />

• E

ECFBCFBFBCFCFECFC<br />

<br />

• E<br />

FCDCFF<br />

• E<br />

FCCCEC<br />

• E<br />

FCACF<br />

• E<br />

FCCCFC<br />

• E<br />

CFBBFB<br />

• E<br />

CFBEB<br />

• E<br />

CFCFFFC<br />

• E<br />

CFCBC<br />

• E<br />

CFAB<br />

• E<br />

CFFC<br />

• E<br />

CFAB<br />

• E<br />

CFBCFFC<br />

• E<br />

FDCCFB<br />

• E<br />

BFBF<br />

• E<br />

FF<br />

• DE<br />

E<br />

FCFF<br />

• E<br />

DEFFCCCCCB<br />

• E

FCB<br />

• E<br />

EEFB<br />

• E<br />

FFC<br />

• E<br />

EDF<br />

• E<br />

CDC<br />

• E<br />

DCFFCE<br />

• E<br />

CFCCF<br />

• E<br />

BCC<br />

• E<br />

BCBFFBCBBBFC<br />

FCFBBCFFCBFBCBC<br />

• E<br />

CCCFCFCFBF<br />

FFCBFFCCFCCCCF<br />

CB<br />

• E<br />

FCCFBFABCBFBF<br />

ECFDCCFFCFF<br />

CCFBC<br />

• E<br />

BFCCCFCBC<br />

CCBCCBCFBBCCC<br />

• E<br />

CFBCFFBC<br />

BABCFBCFBCCBCC<br />

BCBC<br />

• E<br />

EBCCCBFBCB<br />

FBFFDCBFDCCFFC<br />

C<br />

• E<br />

EBCFBDBEFBCEDC<br />

CFBCFBBFCFBCFBCBDFBFF<br />

FFC<br />

• E

EDFACFCBCBFBC<br />

CDBCBFCBCFB<br />

CFFBCC<br />

• E<br />

FCBDCFFCBFBBA<br />

FFBBCCCFFCFFBC<br />

• E<br />

DCFBDFDCFFBCD<br />

FCBFFFFFCFEC<br />

CFCCFFC<br />

• DE<br />

E<br />

CFCFCC<br />

• E<br />

CC<br />

• E<br />

CCDDFFCFBC<br />

CCFFB<br />

• E<br />

DFCCCFCCFFDBF<br />

FCCFCECCDFFCCC<br />

FCFFCFCBCC<br />

• E<br />

DCFBFCFBCFB<br />

CFBFFC<br />

• CADE<br />

E<br />

D<br />

• E<br />

CCBF<br />

• E<br />

ECFCBCCEB<br />

• E<br />

DDFFBCB<br />

• E<br />

CFCF<br />

• E<br />

FCF<br />

• E

ECCFCBDFCCC<br />

FFCFCFCCBCFFCBCB<br />

FFCBFBCFFCCBBB<br />

CF<br />

• E<br />

CFCCEFFCCFBCC<br />

FCDCFFCCCBDCBFDBCB<br />

FBCFC<br />

• E<br />

DCFCECCFABCBBEFFFCBC<br />

FBFCFBFCDFCCFBCFBFBC<br />

BFCBCCBFABC<br />

• E<br />

CBDFBFFFBC<br />

CFFFFECFFFBFB<br />

FCCFFCFFCFFC<br />

• E<br />

FCEFBCFBFCFBFCFBCF<br />

CCFFFBFCCECBC<br />

• E<br />

BFCFFCCFCBCCF<br />

CFBDBFCBCFEB<br />

CFF<br />

• CE<br />

E<br />

DBC<br />

• E<br />

CB<br />

• E<br />

CBC<br />

• E<br />

CCCCCAFBEFFFB<br />

FBCCBCABC<br />

ECBCCACDB<br />

• E<br />

E<br />

FCCBCFBC<br />

• E<br />

DDCFCCC<br />

• E<br />

CACECC

• E<br />

CDB<br />

• E<br />

CF<br />

• E<br />

CFDCBFFCCCBB<br />

FFCFFFCFB<br />

DBFCFFCBCFFBCCB<br />

• E<br />

EDEFCCCFBCCCBABC<br />

ECFBCCFFCFCBFB<br />

FBCFC<br />

• E<br />

DCCCFCBCBCFC<br />

CCFBCDFCFFBCFBCFBF<br />

CCBCCCBBCECCB<br />

• E<br />

BFCFBCBFDCFFCCC<br />

FFCFCFFCCCC<br />

BFFFCFCCFF<br />

BABCCB<br />

• E<br />

FCBCECFCCFCC<br />

C<br />

• ACE<br />

E<br />

FFBFCFCFFBB<br />

C<br />

• AE<br />

E<br />

DBFCF<br />

• E<br />

FBF<br />

• E<br />

CFCECCFCCCC<br />

FBFCABCFFAFBFCBCDFCF<br />

CFFBFCFBFF<br />

• E<br />

EFCFDFBCCBCCFBFCCFF<br />

FBFCBCDBFCCFCFBCF<br />

CFFC

• CDDCE<br />

E<br />

BFCFC<br />

• E<br />

DDFFFB<br />

• E<br />

EFB<br />

• E<br />

BCF<br />

• E<br />

B<br />

• E<br />

EDFCFFFBBCCBBCFF<br />

CBCFCBCFDCCFBFFC<br />

FBBBCCBCBFCFFFFBCCCCB<br />

• E<br />

CCFCFFCFBCFCBCFBF<br />

FDFBBCFCFFDCCCFFBFFBFF<br />

CCFFC<br />

• E<br />

ECFCFBCCDFCBEFC<br />

CFFCCBCFFCFCFCC<br />

• E<br />

DCFBFFFBCCFCBFC<br />

FCCCCCFCDBCFFCC<br />

CFCBFC<br />

• E<br />

CFFCFCFBFCFBFF<br />

FCFFFCECFCCB<br />

• E<br />

FBFEFCCFDFBFCF<br />

CFDFFCCBCFBC<br />

• AE<br />

E<br />

CBC<br />

• E<br />

BC<br />

• E<br />

C<br />

• E

CC<br />

• E<br />

DBC<br />

• E<br />

FFCCCCFFC<br />

FFBFBABCCFCCC<br />

FCDEBFCFFBC<br />

<br />

• E<br />

ECFF<br />

• E<br />

BBC<br />

• E<br />

DFCCBDFCFCFFFECFFF<br />

FCBFC<br />

• E<br />

FBFBDCBFCECFCBF<br />

ABCABCFBFCFC<br />

• E<br />

DCCFFFFDCFCFFECC<br />

ECFFCCCFBFFFABCFCF<br />

BCBCFC<br />

• E<br />

DFCFC<br />

• E<br />

DBFFBFFBFCDCCFBAFFFC<br />

FCFECFFFCFEBBCEFCCCF<br />

CF<br />

• E<br />

BBCCECCCFFCFFCC<br />

EFCCCFCEBC<br />

• E<br />

<br />

BFBCDCFBCCFBCBFFCCBF<br />

FCBCBCCFCF

WERNER SCHUERING / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />

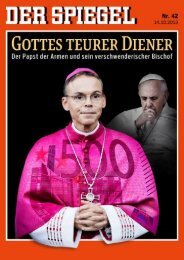

Hausmitteilung<br />

25. November 2013 Betr.: Titel, Gleichberechtigung, <strong>SPIEGEL</strong> GESCHICHTE<br />

Vor gut einer Woche auf dem SPD-Parteitag in Leipzig beobachteten die<br />

<strong>SPIEGEL</strong>-Redakteure Horand Knaup und Gordon Repinski eine tief verun -<br />

sicherte Partei. Sie sprachen daraufhin mit Dutzenden Genossen, der Eindruck<br />

verfestigte sich: Ganz gleich, wie der Koalitionsvertrag ausfällt, der Mitte dieser<br />

Woche zwischen Union und SPD aufgesetzt werden soll – die Parteispitze fürchtet<br />

eine Niederlage beim Mitgliederentscheid. Acht <strong>SPIEGEL</strong>-Kollegen befragten nun<br />

überall in Deutschland Vorsitzende von Ortsvereinen, Kreisverbänden und Landes -<br />

vorständen. Der Tenor war stets derselbe, in Ostholstein und in Bochum, in Erfurt<br />

ebenso wie in Oberfranken: Kaum ein Sozialdemokrat kann sich für eine Große<br />

Koalition begeistern, die Parteispitze fürchtet sich offenbar zu Recht. „Die Genossen<br />

an der Basis haben ihren Wahlkampf gegen die Kanzlerin geführt“, sagt <strong>SPIEGEL</strong>-<br />

Redakteur Matthias Bartsch, „sie haben keine Lust, Angela Merkel zu einer weiteren<br />

Amtszeit zu verhelfen“ (Seite 20).<br />

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist ein wichtiges<br />

Thema der Koalitionsverhandlungen – weil sie noch immer<br />

ein wichtiges Thema in Deutschland ist. Vor einer Woche, immerhin,<br />

haben sich die Unterhändler von Union und SPD auf eine gesetzliche<br />

Frauenquote geeinigt, zum ersten Mal überhaupt. Sie löst<br />

die „freiwillige Selbstverpflichtung“ ab und soll für die Aufsichtsräte<br />

börsennotierter Firmen gelten. Das Gesetz, sagt <strong>SPIEGEL</strong>-<br />

Redakteurin Susanne Amann, sei ein „Paradigmenwechsel für<br />

die deutsche Industrie“. Gemeinsam mit den Kollegen Nicola Abé,<br />

Markus Dettmer, Frank Dohmen, Dietmar Hawranek und Simone<br />

Salden hat Amann recherchiert, wie die Unternehmen es umsetzen wollen. Um<br />

Gleichberechtigung geht es auch in zwei weiteren Geschichten: Die <strong>SPIEGEL</strong>-<br />

Redakteurin Claudia Voigt untersucht in einem Essay, wie schwer es für Frauen ist,<br />

Familie und Beruf zu vereinbaren (in einer<br />

Umfrage gaben erst kürzlich 60 Prozent<br />

der Männer an, Frauen besäßen<br />

für Hausarbeit ein besonderes Talent);<br />

Ann-Katrin Müller und Ralf Neukirch<br />

interviewten zwei Frauen, die für sich<br />

persönlich eine Lösung gefunden haben:<br />

die Bundestagsabgeordneten Sylvia Pantel<br />

(CDU) und Ursula Schulte (SPD), die<br />

beiden einzigen Frauen im Deutschen<br />

Müller, Pantel, Schulte, Neukirch<br />

Die Renaissance, die Zeit zwischen dem 14. und dem<br />

16. Jahrhundert, gilt als Epoche der Genies und Ent -<br />

decker: Botticelli, Dürer und Leonardo da Vinci verehrten die<br />

Antike, zugleich richtete sich ihr Blick auf den Menschen, auf<br />

seine Gefühle. Die von Italien ausgehenden Umwälzungen in<br />

Gesellschaft und Kultur veränderten Europa. Diese Ära, die<br />

heute wie ein Laboratorium der Neuzeit erscheint, wird in der<br />

neuen Ausgabe von <strong>SPIEGEL</strong> GESCHICHTE, „Die Renaissance<br />

– Aufbruch aus dem Mittelalter“, beschrieben. Das Heft<br />

ist, auch als digitale Ausgabe, von Dienstag an erhältlich.<br />

Voigt<br />

Bundestag, die im Bundestagshandbuch<br />

als Beruf „Hausfrau“ angegeben haben<br />

(Seiten 54, 72, 156).<br />

CHRISTIAN WERNER / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />

Im Internet: www.spiegel.de<br />

D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 5

<strong>SPIEGEL</strong>-Titel 47/2013<br />

Briefe<br />

„Für die Beschlagnahme der Bilder gibt es<br />

keine rechtlichen Gründe. Sollte jemand<br />

Besitzansprüche stellen, so kann er dies mit<br />

einer Klage vor Gericht tun. Käme man<br />

dort auf den Gedanken, keine Verjährungsfristen<br />

anzuerkennen, müsste wohl<br />

auch die Nofretete ihre Heimreise antreten.“<br />

KLAUS FISCHER, DITZINGEN (BAD.-WÜRTT.)<br />

Ich bin tief berührt von Frau Gezers außergewöhnlichem<br />

Artikel. Es gelingt ihr,<br />

ohne jeden Anflug falscher Sentimentalität,<br />

diesem so sympathisch aus der Zeit<br />

gefallenen Herrn eine Stimme zu geben.<br />

Eine Stimme, die mir schlagartig zu Bewusstsein<br />

geführt hat, wie sehr ich bereits<br />

das System des Stärkeren, der breiten<br />

Mehrheit, verinnerlicht hatte.<br />

JÖRG HOLZWARTH, FELDAFING (BAYERN)<br />

Lasst uns für Gurlitt und seine Sammlung<br />

ein Museum bauen. Dies wäre der würdigste<br />

Umgang mit seiner Geschichte.<br />

PETER BLASIUS ERK, GSTADT AM CHIEMSEE<br />

Nr. 46/2013, Das Rätsel und der Streit<br />

um den Sensationsfund von<br />

München; Nr. 47/2013, Gespräche mit<br />

einem Phantom<br />

Ein Museum für Gurlitt!<br />

Die Person Cornelius Gurlitt eignet sich<br />

nicht als Täterfigur. Eher ist er ein Sonderling,<br />

dem die ihn umgebende Gesellschaft,<br />

leistungsbetont und hedonistisch,<br />

den Beitritt unmöglich macht. Wo ist da<br />

Schuld? Wo sind Staatsanwalt und Richter,<br />

die über eine erst noch zu findende<br />

Anklage und eine zu ermittelnde Schuld<br />

befinden müssen? Ist ihm bewusst, dass<br />

er auf einem beachtlichen Hügel aus Geld<br />

sitzt, von dem er glaubt, dass sein Vater<br />

ihn nach den Gesetzen der Nazis rechtmäßig<br />

erworben hat?<br />

WOLF P. PRANGE, BERLIN<br />

Wie Sie Ihre Recherchen zum „Fall Gurlitt“<br />

ausbreiten und dem Leser ermög -<br />

lichen, sich ein Bild von den vielen widersprüchlichen<br />

Grautönen zu machen,<br />

ist einfach vorbildlich. Die Reportage<br />

von Özlem Gezer über Cornelius Gurlitt<br />

ist ein großes Stück Journalismus: Einfühlsam<br />

und fair kommt sie dem Menschen<br />

hinter dem „Phantom“ nahe und<br />

zeigt zugleich den zeitgeschichtlichen<br />

Hintergrund. Großartig und preisverdächtig.<br />

PETER SÖTJE, BERLIN<br />

Özlem Gezer ist gelungen, was der Generalstaatsanwalt<br />

und seine Behörde versäumt<br />

haben: Sie hat Licht in diesen<br />

„Kunstskandal“ gebracht. Trotz der hysterischen<br />

Reaktion der Behörde und der<br />

Öffentlichkeit sollte weiter so verfahren<br />

werden – im Interesse aller Beteiligten.<br />

HARM VON LINTIG, ROTTWEIL (BAD.-WÜRTT.)<br />

8<br />

Hier enthüllt sich ein menschliches Drama.<br />

Es zeigt sehr sensibel das Bild eines<br />

alten Mannes und die große Liebe zu seinen<br />

Bildern. Er hat den Zugang zur realen<br />

Welt verloren. Es scheint aber, er verschließe<br />

sich nicht vor der Erkenntnis,<br />

Geraubtes, Unrechtmäßiges zurückzugeben.<br />

Es sei ihm zu gönnen, dass die Justiz<br />

nun korrekt und ohne Einflussnahme den<br />

Besitz überprüft und dem alten Mann<br />

lässt, was ihm gehört, damit er weiterhin<br />

sein Leben leben kann.<br />

SILKE GOEVERT, GÜTERSLOH<br />

Raubkunst ein zweites Mal vom Staat geraubt.<br />

Peinlich. Und wieder einmal ist es<br />

der <strong>SPIEGEL</strong>, der Licht ins Dunkel bringt<br />

und Fakten zutage fördert, um das zu<br />

korrigieren, was uns offiziell verkauft<br />

werden soll.<br />

DR. ECKHARD KUHN, ROSENGARTEN (NIE<strong>DER</strong>S.)<br />

Bild von Hans Christoph aus Gurlitt-Sammlung<br />

Nachdem die Öffentlichkeit von den Ermittlungsbehörden<br />

und der Presse ausgiebig<br />

darüber informiert wurde, nicht etwa<br />

wie schön diese Bilder sind, sondern vor<br />

allem dass sie so viel wert sind, kann der<br />

alte Herr seine Lieblinge, falls er sie zurückbekommt,<br />

wohl nur noch im kuscheligen<br />

Tresorraum einer Bank bewundern.<br />

PETER HEINRICHS, GERMERING (BAYERN)<br />

Cornelius Gurlitt besitzt die Bilder seines<br />

Vaters genauso rechtmäßig, wie das Kind<br />

eines Siedlers das Land besitzen wird,<br />

welches von seinen Vorbesitzern 19<strong>48</strong><br />

oder 1967 in Panik vor Gewalt und Vertreibung<br />

aufgegeben wurde. Jede Gesellschaft<br />

muss eine justitiable Grenze ziehen,<br />

vor der sie sich in Diskussionen, wer<br />

Täter oder Opfer war, im Interesse der<br />

Rechtssicherheit nicht mehr einlässt. Die<br />

Ansprüche der Alteigentümer an den Privatmann<br />

Gurlitt sind verjährt.<br />

JOSEF RIGA, CELLE<br />

D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />

PUBLIC PROSECUTOR OFFICE'S AUGSBURG / DPA<br />

Was bis jetzt an Gemälden und so weiter<br />

veröffentlicht wurde, ist kaum mehr als<br />

Ateliermüll, bestenfalls Mittelmaß – abgesehen<br />

von einer Arbeit von Franz Marc.<br />

Mit etwas Zynismus könnte man sagen,<br />

wenn nicht noch was Besseres kommt,<br />

gebt das ganze Zeug an Gurlitt zurück.<br />

DR. LASZLO KENYERI, IMPERIA (ITALIEN)<br />

Eine einfühlsam und behutsam geschriebene<br />

Reportage, die trotzdem nichts<br />

verschweigt. Und ein Beispiel dafür, wie<br />

lange maßlose Despotie und staatlich organisierte<br />

Verbrechen nachwirken auf<br />

Menschen und Gemüter. Hier werden<br />

Wunden aufgerissen, die längst abgeheilt<br />

schienen. Schon sind die Bataillone aufgestellt,<br />

sie melden sich, die Juristen und<br />

Interessenvertreter. Gerechtigkeit, so viel<br />

steht fest, wird es nicht geben und nicht<br />

geben können, dazu ist es längst zu spät.<br />

Was sicher kommen wird, ist jahrzehntelange<br />

Juristerei. Was vielleicht bleiben<br />

wird, ist ein Momentblick auf einen Menschen,<br />

der in seiner weltentrückten Hilflosigkeit<br />

geradezu kafkaesk daherkommt,<br />

der sich fast 70 Jahre lang in einer skurril<br />

anmutenden Welt bewegt hat. Und, auch<br />

das scheint sicher, dessen Bürgerrechte<br />

eineinhalb Jahre lang in geradezu unglaublicher<br />

Weise missachtet wurden.<br />

MANFRED NOLTING, LENNESTADT (NRW)<br />

Unsäglich, wie hier auf der Asche der ermordeten<br />

Besitzer über echte und falsche<br />

oder ersessene Rechte und über die Frage<br />

diskutiert wird, ob jüdische Deutsche<br />

nach 1933 mit den Satrapen von Goebbels<br />

auf Augenhöhe diskutieren konnten. Wo<br />

bleibt der Aufschrei?<br />

WOLF THIEME, BAD BELZIG (BRANDENB.)<br />

Ohne jeden Zweifel muss jüdisches<br />

Eigentum, das die rechtmäßigen Besitzer<br />

verfolgungsbedingt verloren haben, den<br />

Erben zurückgegeben oder eine Entschädigung<br />

gefunden werden. Doch der Wertzuwachs<br />

der Bilder ist nicht das Verdienst<br />

der jüdischen Erben, sondern von Hildebrand<br />

und Cornelius Gurlitt. Das sollte<br />

eine faire Lösung bei jeder Restitution berücksichtigen.<br />

PROF. DR. DR. HANS E. MÜLLER, BRAUNSCHWEIG

Briefe<br />

Nr. 46/2013, Union und SPD<br />

verteilen Geschenke zu Lasten der<br />

jungen Beitragszahler<br />

Bitter nötiges Wahlgeschenk<br />

Dringenden Reformbedarf der Rentenanpassungen<br />

aus der schröderschen Regierungszeit<br />

als „Rentengeschenke“ zu diffamieren<br />

ist unzulässig. Rente muss – will<br />

sie gesellschaftlich legitimiert sein – zurückkehren<br />

zur Zielvorgabe der Absicherung<br />

des vorherigen Lebensstandards.<br />

DR. HARALD GROTH, DELMENHORST<br />

Wenn jemand 15-jährig begonnen hat und<br />

ohne Unterbrechung erwerbstätig war,<br />

hat er als 63-Jähriger <strong>48</strong> Jahre lang gearbeitet.<br />

Dann ist es doch nicht mehr als<br />

recht und billig, wenn dieser Mensch<br />

ohne Abzüge in Rente gehen kann. Eine<br />

Bevorzugung wie Sie in Ihrem absolut<br />

unausgewogenen Beitrag unterstellen, ist<br />

nicht gegeben. Die beabsichtigte Änderung<br />

ist überfällig und gerecht.<br />

BRUNO FISCHER, HOMBURG<br />

Der durch die kommende Altersarmut erforderliche<br />

zukünftige Finanzbedarf wird<br />

die prognostizierten 20 Milliarden Euro<br />

pro Jahr für die „Rentner-Geschenke“<br />

noch weit übertreffen. Dazu addieren sich<br />

die Milliardenzinsverluste durch die aktuelle<br />

Leitzinssenkung, die die Altersvorsorge<br />

der Bürger drastisch entwertet und<br />

die Sparer weiter massiv enteignet. Wie<br />

wäre es denn, wenn man mit der geplanten<br />

Finanztransaktionsteuer ausschließlich<br />

die Altersarmut bekämpfen würde?<br />

Da diese dank Bankenrettung ein gesamteuropäisches<br />

Problem zu werden verspricht,<br />

müsste dieser Vorschlag unter den<br />

europäischen Politikern doch konsens -<br />

fähig sein. Zudem würde er die jüngere<br />

Generation kaum belasten.<br />

PETER KLEINE, HOMBURG<br />

Recht und Gleichheit gilt für alle Mütter,<br />

und das wären drei Rentenpunkte pro<br />

Kind. Falls eine Umsetzung finanziell<br />

nicht möglich sein sollte, müsste eine allgemeine<br />

Angleichung auf zwei Rentenpunkte<br />

pro Kind für die „alten“ und die<br />

„jungen“ Mütter angestrebt werden.<br />

IDA DIETZ, MELLRICHSTADT (BAYERN)<br />

Mütter sollen sich aufopfern, bis ins hohe<br />

Alter, und ihren Anspruch auf Gleichbehandlung<br />

dem Gemeinwohl opfern – so<br />

die Tendenz Ihres Artikels. Die Basis für<br />

unser Rentensystem ist der Generationenvertrag,<br />

und der besteht aus der generativen<br />

Leistung, der Aufzucht des Nachwuchses,<br />

der dann die Alten mitversorgt.<br />

Meine drei Kinder erarbeiten die Pensionen<br />

und die guten Renten der Kinderlosen.<br />

Die eigenen Mütter gehen weitgehend<br />

leer aus.<br />

ULRIKE ADLER, GARMISCH-PARTENKIRCHEN<br />

Käme es zu der geplanten Mütterrente,<br />

stünde vielen geschiedenen Paaren neuer<br />

Streit ins Haus. Für Hunderttausende<br />

könnte der Versorgungsausgleich neu berechnet<br />

werden.<br />

HANS-JOACHIM BUCHHOLZ, KASSEL<br />

Mein Vorschlag als Mutter dreier Kinder,<br />

die vor 1992 geboren wurden, aber noch<br />

heute auf unsere Unterstützung angewiesen<br />

sind: Wenn die Erziehungsarbeit der<br />

älteren Mütter, die im Westen der Republik<br />

mangels Kinderbetreuungsmöglichkeiten<br />

auf Berufstätigkeit und eigenes Einkommen<br />

verzichten mussten, keine gleichwertige<br />

Anerkennung finden kann, dann<br />

sollte man doch für die nach 1992 geborenen<br />

Kinder auch nur einen Rentenpunkt<br />

pro Kind gutschreiben – das wäre eine andere<br />

Möglichkeit der Gerechtigkeit.<br />

Rentenempfängerin Lengies<br />

EVA-MARIA MÜLLER,<br />

MU<strong>DER</strong>SHAUSEN (RHLD.-PF.)<br />

Die Erziehungsjahre der älteren Mütter<br />

dürfen als versicherungsfremde Leistung<br />

nicht aus Beiträgen der Rentenversicherten<br />

finanziert werden. Das hat gefälligst<br />

der Staat zu tun – und zwar aus Steuern.<br />

WELF DICKFELD, BONN<br />

Wer sind die großen Verlierer der deutschen<br />

Vereinigung? Westdeutsche Mütter.<br />

Wenn man den Wert ihrer Dienstleistungen<br />

aufrechnen würde, hätten die über<br />

65-jährigen Mütter eine schöne Altersrente.<br />

Aber das wird wohl wieder nichts:<br />

Die armen Mütter haben ja keine Lobby.<br />

MARJA-LEENA SCHMÄDICKE, ECKENTAL (BAYERN)<br />

Nr. 46/2013, Ein deutscher Pazifist führt<br />

die erste Kampftruppe der Uno<br />

Bedenkliche Inflationierung<br />

Es ist schon eine merkwürdige Zuschreibung,<br />

die Sie vornehmen, wenn Sie Martin<br />

Kobler als Pazifisten bezeichnen, obwohl<br />

er die Kriege im Kosovo und in<br />

Afghanistan wohl befürwortet hat. Das<br />

passt nicht zu der Definition von Pazifismus<br />

und kommt einer bedenklichen Inflationierung<br />

dieses Begriffs gleich.<br />

THOMAS CARL SCHWOERER, FRANKFURT AM MAIN<br />

DEUTSCHE FRIEDENSGESELLSCHAFT<br />

CARSTEN KOALL / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />

10<br />

D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3

Briefe<br />

Nr. 46/2013, Soll man Kinder im Berliner<br />

Stelenfeld toben lassen?<br />

Es gehört sich nicht<br />

Wir waren erschüttert, als wir vor kurzem<br />

sahen, dass Jugendliche (wohl aus England)<br />

dort ein Picknick abhielten und nirgendwo<br />

eine Aufsicht bat, dies bitte an<br />

diesem Ort zu unterlassen. Wie sollten<br />

wir von den Jugendlichen ein anderes<br />

Verhalten erwarten können, wenn nirgendwo<br />

ein Schild in mehreren Sprachen<br />

darauf hinweist, dass es sich hier um ein<br />

Mahnmal für ermordete Juden handelt?<br />

HELGA JAKOBS, OTTOBRUNN (BAYERN)<br />

Die Aussage „Wer ein Mahnmal baut, das<br />

für Kinder aussieht wie ein Spielplatz,<br />

muss damit leben, dass Kinder hier spielen.<br />

Hätte er das verhindern wollen, hätte er<br />

das Mahnmal anders angelegt“, zeigt das<br />

oft zu hörende Verleugnen der eigenen Inkompetenz<br />

hochmoderner Eltern. Ein einfaches<br />

„Nein“ hätte genügt. Aber so haben<br />

alle anderen Schuld. In Zukunft werden<br />

wir dies wohl noch öfter hören: „Wer einen<br />

Friedhof baut, der für Kinder aussieht<br />

wie ein Spielplatz, muss damit leben, dass<br />

Kinder hier Fußball spielen.“<br />

BERTHOLD WENDLER, BERLIN<br />

Hauke Goos entlarvt unfreiwillig die<br />

Unsicherheit und Seelenpein gebildeter<br />

Eltern bei der Erziehung. Anstatt einfach<br />

ihrem – richtigen – Bauchgefühl zu folgen,<br />

dass sich Toben im Stelenfeld schlicht<br />

nicht gehört, wird geistreich schwabuliert,<br />

was gegen ein Eingreifen spricht.<br />

STEPHAN BEZ, OEDHEIM (BAD.-WÜRTT.)<br />

Was soll das, neun und fünf (!) Jahre alte<br />

Kinder in diese Gedenkstätte zu schleppen<br />

und sich dann angeblich „unwohl“<br />

zu fühlen, wenn die dort Fangen spielen?<br />

Hätte nicht ein Elternteil mit den Kleinen<br />

woanders hingehen können? Für so eine<br />

Entscheidung genügt der gesunde Menschenverstand,<br />

dazu braucht man nicht<br />

verquaste Überlegungen zum Aura-Begriff<br />

bei Walter Benjamin anzustellen.<br />

MARGRIT STIER, MÜNCHEN<br />

Korrektur<br />

zu Heft 47/2013<br />

Seite 124, „Die haben auch noch<br />

mehr Geld“: Die bei Christie’s am 12.<br />

November für 57,3 Millionen Dollar<br />

versteigerte Abbildung einer Cola -<br />

flasche ist nicht der teuerste Andy<br />

Warhol aller Zeiten. Tags darauf erzielte<br />

Warhols „Silver Car Crash<br />

(Double Disaster)“ bei Sotheby’s in<br />

New York die Rekordsumme von<br />

mehr als 105 Millionen Dollar.<br />

Filmszene aus „Jung & Schön“<br />

Nr. 46/2013, François Ozons Film „Jung &<br />

Schön“ befeuert die Auseinandersetzung<br />

über die Abschaffung der Prostitution<br />

Warum so lustfeindlich?<br />

Wenn Sie schreiben: „Darauf muss man<br />

erst mal kommen, beim Thema Prostitution<br />

die Sorge um die männliche Lust in<br />

den Mittelpunkt zu rücken, eine eigenwillige<br />

Perspektive“, klingt das doch arg anmaßend.<br />

Glauben Sie denn, die männliche<br />

Lust sei nur so eine Laune, die man genauso<br />

gut auch lassen könnte? Sie ist eine<br />

biologische Triebkraft, die nicht so ohne<br />

weiteres durch die Ratio steuerbar ist und<br />

die ein Quell von Lebensfreude, aber auch<br />

eine verdammte Last sein kann.<br />

HOLGER MARZEWSKI, DÜSSELDORF<br />

Die Ursachen für die Prostitution sind<br />

weniger in den etwaigen Perversionen<br />

der Männer zu suchen als in der Tatsache,<br />

dass die meisten Frauen Sex mit dem Partner<br />

in etwa so betrachten, wie sie die<br />

Margarine auf den Abendbrottisch stellen.<br />

Prostitution zu verbieten würde bedeuten,<br />

dass man künstlich Kriminalität<br />

schafft, die dann im Verborgenen wühlt.<br />

HANS MAYER, DOSSENHEIM (BAD.-WÜRTT.)<br />

Warum geben Sie sich so lustfeindlich?<br />

Was sollte denn im Zentrum der Prostitutionsfrage<br />

stehen, wenn nicht die männliche<br />

Lust? Um die geht es doch dabei.<br />

DR. OLIVER BÜHRLE, STUTTGART<br />

Die Filmprotagonistin hat sich freiwillig<br />

für diese Arbeit entschieden, so wie die<br />

meisten Sexarbeiterinnen – auch wenn es<br />

viele gibt, die diese Arbeit nicht gern tun.<br />

Aber so ist das in jedem anderen Beruf<br />

auch, und für viele ist es das kleinere Übel.<br />

Warum maßen sich Frau Schwarzer und<br />

Co. an, Sexarbeit verbieten zu wollen. Gerechte<br />

Regelungen dafür: ja gern.<br />

BARBARA RUF, AUGSBURG<br />

Die Prostitution wird und muss es immer<br />

geben! Indes – die Zuhälterei muss unbedingt<br />

abgeschafft werden, und da kann das<br />

Strafmaß nicht hoch genug sein.<br />

FRIEDEL VOLLMER, ARNSBERG (NRW)<br />

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit<br />

Anschrift und Telefonnummer – gekürzt und auch elektronisch<br />

zu veröffentlichen. Mail an: leserbriefe@spiegel.de<br />

WELTKINO FILMVERLEIH<br />

D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 13

Panorama<br />

Deutschland<br />

McAllister<br />

PETER STEFFEN<br />

E U R O PAWA H L<br />

McAllister soll an<br />

die Spitze<br />

Die CDU plant, mit David McAllister als deutschem Spitzenkandidaten<br />

in die Europawahl im Mai 2014 zu ziehen. Zwar<br />

ist eine offizielle Entscheidung noch nicht gefallen, führende<br />

CDU-Politiker haben sich jedoch im Grundsatz verständigt.<br />

Auch Parteichefin Angela Merkel hat sich in einem Gespräch<br />

mit McAllister offen gezeigt. Die Frage der Spitzenkandi -<br />

datur ist in der CDU komplizierter als in anderen Parteien,<br />

da CDU und CSU bei der Europawahl nicht mit einer<br />

deutschlandweiten Liste, sondern mit Landeslisten antreten.<br />

McAllister, der gemeinsam mit CDU-Politikern um Generalsekretär<br />

Hermann Gröhe das Europawahlprogramm der<br />

Partei ausarbeitet, soll zunächst am Samstag zum Spitzenmann<br />

der Niedersachsen-CDU gewählt werden. Wie<br />

bei den Europawahlen 2004 und 2009 soll es aber auch einen<br />

deutschlandweit plakatierten Spitzenkandidaten geben.<br />

So soll McAllister der deutsche Hauptgegner von EU-Parlamentspräsident<br />

Martin Schulz von der SPD werden, der<br />

Anfang November zum Spitzenkandidaten der europäischen<br />

Sozialdemokraten gekürt wurde. Außerdem soll McAllister<br />

die europakritischen Töne aus der Schwesterpartei CSU<br />

ausgleichen. Diese dürften deutlich anschwellen, nachdem<br />

Parteichef Horst Seehofer den Anti-Euro-Rebellen Peter<br />

Gauweiler für die CSU-Spitze vorgeschlagen hat.<br />

K I N D E S M I S S B R A U C H<br />

Union will Vertreter der<br />

Opfer abschaffen<br />

Familienpolitiker der Union wollen<br />

die erst 2010 geschaffene unabhängige<br />

Stelle gegen Kindesmissbrauch in dieser<br />

Form offenbar nicht erhalten.<br />

In den Verhandlungen<br />

über eine Große Koalition<br />

überraschten CDU-Unterhändler<br />

die SPD mit dem Vorschlag,<br />

nur noch einen „Kinderrechtebeauftragten“<br />

ein -<br />

zusetzen, der unter anderem<br />

für das Thema Missbrauch zuständig<br />

wäre. Die SPD lehnt<br />

das ab. Am vorigen Donnerstag<br />

konnten sich die Parteien<br />

in der Arbeitsgruppe Familie Rörig<br />

nicht einigen. Intern heißt es, womöglich<br />

müsse Kanzlerin Angela Merkel<br />

am Ende den Streit entscheiden, wenn<br />

es zu einer Koalition kommt. Nach<br />

den Missbrauchsskandalen in der katholischen<br />

Kirche und der Odenwaldschule<br />

war die Stelle des Missbrauchsbeauftragten<br />

2010 von Union und FDP<br />

gegründet worden. Er entwickelte sich<br />

zum Bündnispartner für Betroffeneninitiativen<br />

und warf der Bundesregierung<br />

wiederholt Untätigkeit<br />

vor.<br />

Nun soll die Stelle womöglich<br />

wieder unter stärkere politische<br />

Aufsicht kommen. Der<br />

Unabhängige Beauftragte Johannes-Wilhelm<br />

Rörig spricht<br />

von einem „unverantwortlichen<br />

Signal“. Eine Abwertung<br />

der Stelle würde bedeuten,<br />

dass die Belange der Betroffenen<br />

„wieder entsorgt werden“.<br />

ROLF ZÖLLNER / EPD<br />

A T O M K R A F T<br />

Mängel bei der Kühlung<br />

Ein Gutachten von Wiener Risikoforschern<br />

stellt den Betrieb des Atomkraftwerks<br />

im schwäbischen Gundremmingen<br />

in Frage. Die Experten um den<br />

früheren Abteilungsleiter im Bundesumweltministerium<br />

Wolfgang Renneberg<br />

bemängeln die Sicherheit des Nachkühlsystems.<br />

Im Fall eines Erdbebens verfüge<br />

es nicht über genügend Notfall-Wasserkreisläufe,<br />

die eine Kernschmelze<br />

verhindern sollen. Nach dem Atomgesetz<br />

„kommt der Widerruf der Anlagengenehmigung<br />

in Betracht“, urteilen die<br />

Gutachter. Sie halten selbst eine „einstweilige<br />

Stilllegung“ für angemessen, bis<br />

der Betreiber RWE Sicherheitsnachweise<br />

vorlegen könne. Das Gutachten hatte<br />

eine Bürgerinitiative in Auftrag gegeben.<br />

D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 15

Panorama<br />

AUSSENMINISTERIUM<br />

Comeback Steinmeier<br />

MAURIZIO GAMBARINI / DPA<br />

Kommt die Große Koalition zustande,<br />

soll Frank-Walter Steinmeier<br />

(SPD) Außenminister werden.<br />

In den Führungen von SPD<br />

und Union gibt es daran keinen<br />

nennenswerten Zweifel mehr.<br />

„Steinmeier ist gesetzt“, heißt es<br />

in hochrangigen Parteikreisen.<br />

Auch Steinmeier ließ gegenüber<br />

Vertrauten mehrfach deutlich<br />

werden, dass er sich auf eine<br />

Rückkehr ins Auswärtige Amt<br />

eingestellt hat. Dort sind seine<br />

vier Jahre (2005 bis 2009) als Minister<br />

in überwiegend guter Erinnerung.<br />

Enge Mitarbeiter Steinmeiers<br />

sind bereits auf Vorbereitungstour<br />

im Haus unterwegs.<br />

Ein Grund: Mehrere Personalien<br />

sind dringend zu klären. Dazu<br />

zählt mindestens ein Staatssekretärsposten,<br />

der Abteilungsleiter<br />

Europa und die vakanten Botschafterstellen<br />

in Tokio, Moskau<br />

und London. Wie es in einem<br />

Wahljahr üblich ist, hat Noch-<br />

Amtsinhaber Guido Westerwelle<br />

die Besetzungen im Sommer<br />

nicht mehr vollzogen, sondern<br />

überlässt sie seinem Nach -<br />

folger – der, wenn es so kommt,<br />

auch sein Vorgänger war.<br />

Die vergangene Woche war eine wichtige für die Emanzipationsbewegung<br />

in Deutschland. Bei den Koali -<br />

tionsverhandlungen kam die Arbeitsgruppe „Familie,<br />

Frauen und Gleichstellungspolitik“ überein, das Wahlrecht<br />

für weibliche Mitbürger beizubehalten. Auch das Recht, ein<br />

Fahrzeug zu lenken, soll nicht angetastet werden. Offen ist<br />

lediglich, ob ausländische Frauen für die Benutzung deutscher<br />

Autobahnen künftig eine Mautgebühr<br />

TREIBHAUS BERLIN<br />

Quote und<br />

Peitsche<br />

entrichten müssen. Ansonsten aber sehen<br />

die Beschlüsse eine Verbesserung der Entfaltungsmöglichkeiten<br />

von Frauen vor. So<br />

wird es eine Quote von 30 Prozent für Aufsichtsräte<br />

geben. Zudem wird die unterschiedliche<br />

Bezahlung von Männern und<br />

Frauen abgeschafft. Unterm Strich geht es<br />

für die deutsche Frau also voran.<br />

Etwas anders stellt sich die Lage in unserem<br />

Partnerland Saudi-Arabien dar, wo die<br />

Gleichstellung eher behutsam vorangetrieben<br />

wird. Immerhin: In Fachgeschäften für<br />

Damenunterwäsche dürfen seit neuestem<br />

nur noch Frauen die weibliche Kundschaft<br />

beraten. Das war bisher weithin Männer -<br />

sache. Saudi-arabischen Frauen ist es jedoch<br />

weiterhin verboten, Auto zu fahren. Wer dennoch fährt,<br />

kann ausgepeitscht werden. An den ohnehin nicht demokratischen<br />

Wahlen dürfen Frauen bislang nicht teilnehmen.<br />

Auch interessant: Wenn sie reisen, heiraten, zur Schule gehen,<br />

studieren oder das Gesundheitssystem nutzen wollen,<br />

benötigen saudische Frauen die Zustimmung eines männlichen<br />

Vormunds. Dieser wird, wie es sich in diesem hochtechnologisierten<br />

Mittelalterstaat gehört, bequem per SMS<br />

gewarnt, wenn seine Frau das Land verlassen möchte. Wird<br />

eine Frau vergewaltigt, muss sie vier männliche Zeugen benennen,<br />

die ihre Version bestätigen, damit der Täter verurteilt<br />

werden kann.<br />

Kurz nachdem die Arbeitsgruppe „Gleichstellung“ in Berlin<br />

ihre Erfolge verkündete, wurde im Bundeskabinett der Rüstungsexportbericht<br />

verabschiedet. Spitzenreiter<br />

bei den genehmigten Exporten deutscher<br />

Rüstungsgüter war vergangenes Jahr<br />

Saudi-Arabien, das bei einer Studie über die<br />

Situation von Frauen in der islamisch geprägten<br />

Welt gerade erst den drittschlechtesten<br />

Platz belegte – hinter dem Irak, der<br />

in der Rangliste deutscher Waffenexporte<br />

auf einen beachtlichen zweiten Platz kam.<br />

Im Gegensatz zur Gleichstellung der<br />

deutschen Frau ist eine wesentliche Begrenzung<br />

deutscher Rüstungsexporte im Koalitionsvertrag<br />

übrigens nicht vorgesehen.<br />

Man könnte jetzt fragen, warum die emanzipatorisch<br />

so fortschrittliche Bundesrepublik<br />

mit ihren Rüstungsprodukten Regime<br />

wie Saudi-Arabien bei der Kontrolle ihrer<br />

Grenzen, ihrer weiblichen Bevölkerung und damit beim Erhalt<br />

ihrer Macht unterstützt. Man könnte fragen, warum bei<br />

den Koalitionsverhandlungen keine Quote für Rüstungs -<br />

exporte festgeschrieben wird. Und warum die Rechte nichtdeutscher<br />

Frauen weiter so viel weniger zählen. Aber das<br />

wäre womöglich naiv, wenig patriotisch und insgesamt zu<br />

idealistisch gedacht.<br />

Markus Feldenkirchen<br />

16<br />

D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3

Deutschland<br />

B U N D E S W E H R<br />

Neue Rüstungspleite?<br />

Die letzte Hoffnung von Verteidigungsminister<br />

Thomas de Maizière<br />

(CDU), dem Debakel um die Auf -<br />

klärungsdrohne „Euro Hawk“ etwas<br />

Positives abzugewinnen, schwindet.<br />

Die Bundeswehr lässt auch den Verzicht<br />

auf die 360 Millionen Euro teure<br />

Si gnaltechnik Isis prüfen, die ein Teil<br />

des gescheiterten Rüstungsprojekts war.<br />

Bislang hatte man nach neuen Trägerplattformen<br />

für Isis gesucht. Nun wies<br />

Generalinspekteur Volker Wieker<br />

das Beschaffungsamt am 4. November<br />

nach Angaben des Verteidigungs -<br />

ministeriums an, „mindestens einen<br />

Lösungsvorschlag ohne die Nutzung<br />

von Isis zu erarbeiten“. Geprüft<br />

würden jetzt „marktverfügbare Produkte“,<br />

etwa ein mit einem israelischen<br />

Aufklärungssystem ausgerüsteter<br />

Gulf stream-Jet. Bis Jahresende<br />

sollen die Ergebnisse der Prüfung vorliegen.<br />

De Maizière hatte sich in der<br />

„Euro Hawk“-Affäre im Sommer mit<br />

dem Hinweis verteidigt, das Geld für<br />

Isis sei „sinnvoll investiert“, weil<br />

diese Technik auch ohne die Drohne<br />

nutzbar sei. Aber die Beschaffung<br />

einer neuen Komplettlösung könnte<br />

günstiger sein als das Festhalten<br />

an Isis.<br />

Drohne „Euro Hawk“<br />

CHAD SLATTERY<br />

A F F Ä R E N<br />

„Teures CDU-Erbe“<br />

Der Stuttgarter<br />

Abgeordnete Sascha<br />

Binder, 30<br />

(SPD), über das<br />

neue Gutachten<br />

zum EnBW-Deal<br />

<strong>SPIEGEL</strong>: Der Münchner Wirtschafts -<br />

wissenschaftler Wolfgang Ballwieser<br />

hat in seinem Gutachten im Auftrag<br />

der Staatsanwaltschaft Stuttgart<br />

errechnet, dass der damalige CDU-<br />

Ministerpräsident Stefan Mappus<br />

780 Millionen Euro zu viel für den<br />

Rückkauf von Anteilen am Energie -<br />

riesen EnBW vom französischen<br />

Konzern EdF gezahlt hat. Hat das<br />

Gutachten Auswirkungen auf die<br />

Schiedsklage, die das Land gegen die<br />

EdF eingereicht hat?<br />

Binder: Es zeigt auf jeden Fall, dass wir<br />

mit unserer Rückforderung von rund<br />

800 Millionen Euro richtig liegen. Die<br />

CDU muss jetzt endlich ihre Blockadehaltung<br />

in dieser Frage aufgeben.<br />

Im Untersuchungsausschuss sollten wir<br />

prüfen, ob wir erneut Zeugen befragen<br />

müssen. Weitere Akten, die bei<br />

PICTURE ALLIANCE / DPA<br />

der EdF beschlagnahmt wurden, sind<br />

angeblich schon seit zwei Wochen auf<br />

dem Weg nach Stuttgart.<br />

<strong>SPIEGEL</strong>: Stefan Mappus war nur<br />

15 Monate lang im Amt, die<br />

Aufarbeitung seiner Amtszeit dauert<br />

nun schon zweieinhalb Jahre.<br />

Binder: Das ist in der Geschichte von<br />

Baden-Württemberg wirklich ein<br />

einmaliger Vorgang. Die CDU hat uns<br />

da ein teures Erbe hinterlassen. Der<br />

Wahlkampf-Gag von Mappus hat den<br />

Steuerzahler viel Geld gekostet: Für<br />

die von Ballwieser errechnete Summe<br />

könnte man gut 14000 Lehrer ein Jahr<br />

lang beschäftigen. Die von Mappus so<br />

gern zitierte schwäbische Hausfrau<br />

wäre entsetzt über diesen unprofessionellen<br />

Deal.<br />

<strong>SPIEGEL</strong>: Das Gutachten war in der vergangenen<br />

Woche kaum veröffentlicht,<br />

da haben die Anwälte von Stefan<br />

Mappus und dem damaligen Morgan-<br />

Stanley-Banker Dirk Notheis es als<br />

parteiisch kritisiert.<br />

Binder: Diese Haltung überrascht mich<br />

nicht, man sieht daran, wie sehr die<br />

beiden mit dem Rücken zur Wand stehen.<br />

Einem Gutachten der Staats -<br />

anwaltschaft mangelnde Neutralität<br />

vorzuwerfen und selbstfinanzierte<br />

Gegengutachten ins Feld zu führen ist<br />

geradezu lächerlich.<br />

D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 17

Deutschland<br />

Panorama<br />

GLADYS CHAI VON <strong>DER</strong> LAAGE / ACTION PRESS<br />

BRITTA PE<strong>DER</strong>SEN / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />

AMIN AKHTAR / LAIF<br />

Mertesacker Loos Biolek Liefers Wenders<br />

MAURICE WEISS / OSTKREUZ<br />

HUBERT BOESL / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />

E N T W I C K L U N G S H I L F E<br />

Mehr Geld gegen Armut<br />

Zahlreiche Prominente haben sich in<br />

einem Brief an die Parteivorsitzenden<br />

Angela Merkel, Horst Seehofer und<br />

Sigmar Gabriel gewandt, um für höhere<br />

Entwicklungshilfeausgaben zu werben.<br />

„Wir bitten Sie, sich in den laufen -<br />

den Verhandlungen zwischen CDU,<br />

CSU und SPD dafür einzusetzen, dass<br />

der Koalitionsvertrag einen starken<br />

deutschen Beitrag für den Kampf gegen<br />

extreme Armut festschreibt“,<br />

heißt es in dem Brief, „unsere Generation<br />

hat die Chance, extreme Armut<br />

praktisch zu beenden.“ Zu den Unterzeichnern<br />

zählen der Talkmaster Alfred<br />

Biolek, die Schauspieler Jan Josef<br />

Liefers und Anna Loos, der Regisseur<br />

Wim Wenders und der Fußballer Per<br />

Mertesacker. Sie verweisen in dem<br />

Schreiben auf die Wahlprogramme von<br />

Union und SPD, in denen sich die<br />

Parteien auf Mehrausgaben von bis zu<br />

einer Milliarde Euro jährlich festgelegt<br />

haben. Bisher konnten sich Union und<br />

SPD in den Koalitionsverhandlungen<br />

zwar darauf verständigen, ihre Verpflichtungen<br />

in der Entwicklungshilfe<br />

ernst zu nehmen. Spürbare Mehrausgaben<br />

für Entwicklungsländer werden<br />

jedoch eher nicht erwartet.<br />

18<br />

V E R F A S S U N G S S C H U T Z<br />

Freiraum für Scientology<br />

Das Bundesamt für Verfassungsschutz plant, die Beobachtung<br />

der Scientology-Organisation praktisch einzustellen –<br />

und verärgert damit mehrere Länder. Das Bundesamt wolle<br />

seine Prioritäten neu ordnen und daher die Beschäftigung<br />

mit Scientology „auf ein Minimum reduzieren“, heißt es in<br />

einem Schreiben an die Landesbehörden für Verfassungsschutz<br />

vom 19. Oktober. Die Bedeutung des Konzerns, der<br />

sich als Kirche ausgibt, nehme ohnehin ab. Bundesweit soll<br />

die Organisation, der im aktuellen Verfassungsschutzbericht<br />

ein „totalitärer Charakter“ attestiert wird, noch rund<br />

4000 Mitglieder haben, besonders in Großstädten. Der Ver -<br />

fassungsschutz versucht, seine Kräfte derzeit in Richtung<br />

Spionageabwehr zu bündeln;<br />

nach dem Auffliegen des<br />

Terrortrios NSU war bereits<br />

die Abteilung Rechtsextre -<br />

mismus deutlich gestärkt worden.<br />

Der Plan, Scientology<br />

aus der Beobachtung zu entlassen,<br />

trifft aber auf Gegenwehr.<br />

Niedersachsen hat<br />

Bedenken geäußert, auch<br />

Hamburg und andere Länder<br />

wollen nicht mitziehen. Scientology-Zentrale in Berlin<br />

JOCHEN ZICK / ACTION PRESS<br />

D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />

F Ö D E R A L I S M U S<br />

Länder wollen 20 Milliarden vom Bund<br />

Die Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund und<br />

Ländern könnte für den künftigen Bundesfinanzminister sehr<br />

teuer werden. Das geht aus einem bislang unter Verschluss<br />

gehaltenen „Meinungsbild“ der Länderfinanzminister hervor.<br />

Darin fordern sie, dass der Bund ihnen ab 2020 mindestens<br />

20 Milliarden Euro pro Jahr mehr zur Verfügung stellt,<br />

als eigentlich vorgesehen war. Hintergrund: Der Solidarpakt<br />

für Ostdeutschland und andere Finanzhilfen für die Länder<br />

laufen Ende 2019 aus. Der Solidaritätszuschlag, der allein<br />

dem Bundeshaushalt zufließt, soll aber wohl bleiben.<br />

Nach Rechnung der Länder entlasten diese Effekte den<br />

Bundeshaushalt um jene 20 Milliarden Euro pro Jahr. Das<br />

wollen die Finanzminister der Länder nicht akzeptieren.<br />

„Für die Zeit ab 2020 sind Anschlussregelungen erforderlich,<br />

um den Ländern auch künftig entsprechende Mittel in Höhe<br />

von 20 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung zu stellen“,<br />

schreiben sie in ihrer vertraulichen Stellungnahme an die<br />

Ministerpräsidenten. Nur so könne gewährleistet werden, dass<br />

sie über eine „ausreichende, den Aufgaben angemessene<br />

Finanzausstattung“ verfügten. Zusätzlich fordern die Länder<br />

eine „Lastenverschiebung“ bei den Sozialausgaben, die vor<br />

allem die Haushalte von Städten und Gemeinden belasten.<br />

Bislang beteiligt sich der Bund nur zum Teil an den insgesamt<br />

45 Milliarden Euro Sozialausgaben der Kommunen.

Titel<br />

Der Basis-Effekt<br />

Der Mitgliederentscheid der SPD wird zum unberechen -<br />

baren Risiko. Bundesweit mobilisieren die Gegner<br />

von Schwarz-Rot. Die Große Koalition kann noch vor dem<br />

Start scheitern – an einigen tausend wütenden Genossen.<br />

Dass er einen schweren Stand haben<br />

würde, hatte Michael Roth<br />

gewusst. Doch damit hatte der<br />

Generalsekretär des hessischen SPD-Landesverbands<br />

nicht gerechnet: nicht mit<br />

blanker Wut, nicht mit kaum verhohlenem<br />

Hass, nicht mit einer solchen Mauer<br />

der Ablehnung gegen das, was die SPD<br />

in Berlin plant und in Hessen gern gehabt<br />

hätte, die Große Koalition.<br />

Mehr als 300 Genossen haben sich vorigen<br />

Mittwoch in einem Frankfurter Stadtteil-Bürgerhaus<br />

versammelt. Kaum wagt<br />

Roth einen zaghaften Versuch, um für das<br />

Regierungsbündnis mit der Union zu werben,<br />

da geht es hoch her. „Das ist doch<br />

absurd, was du da sagst!“, ruft ein ergrauter<br />

Sozialdemokrat aus der Mitte des Saals.<br />

„Echt daneben!“, verstärkt dessen Sitznachbar,<br />

„Lüge!“, ruft jemand von hinten.<br />

Die Basis kocht: „Bei uns“, so der Vorsitzende<br />

eines Frankfurter SPD-Ortsvereins,<br />

„wird keiner für die Große Koalition<br />

stimmen.“ Generalsekretär Roth sinkt auf<br />

der Bühne immer mehr in sich zusammen.<br />

Und wenn einer ans Mikrofon tritt<br />

und ankündigt, der Großen Koalition<br />

nicht zuzustimmen, erhebt sich immer<br />

wieder tosender Applaus.<br />

Wie in Frankfurt geht es in diesen Tagen<br />

überall im Land auf vielen Regionalversammlungen<br />

und Ortsvereinstreffen der<br />

SPD zu. Der Mitgliederentscheid, den Parteichef<br />

Sigmar Gabriel im Sommer vorgeschlagen<br />

hatte, um der SPD den Weg in<br />

die ungeliebte Große Koalition zu ebnen,<br />

ist zum unkalkulierbaren Risiko geworden<br />

– mit weitreichenden Folgen für die<br />

Partei, für Deutschland und für Europa.<br />

Was anfangs wie eine gute Idee ausgesehen<br />

hatte, um die unwillige Basis einzubinden<br />

und die Union in den Koali -<br />

tionsverhandlungen unter Druck zu setzen,<br />

ist zum Alptraum für die Parteiführung<br />

geworden. Je näher das Ende der<br />

Koalitionsverhandlungen rückt, desto größer<br />

wird die Sorge der SPD-Spitze, dass<br />

die rund 470000 SPD-Mitglieder am Ende<br />

mehrheitlich die Zustimmung verweigern.<br />

Wenn sich 40 Prozent der Mitglieder am<br />

Votum beteiligen, reichen 100000 Neinstimmen,<br />

um in Deutschland etwas auszulösen,<br />

was man eine Staatskrise nennen<br />

müsste. Das Schicksal der Führungsmacht<br />

Europas liegt in der Hand der SPD-Basis,<br />

der es vielleicht gar nicht nur um den<br />

Koalitionsvertrag geht, sondern auch um<br />

alte Rechnungen mit ihrer Führung.<br />

Eine Prognose, wie es ausgeht, traut sich<br />

niemand mehr zu. „Unsere Mitglieder stellen<br />

eine Menge Fragen zur Großen Koalition.<br />

Das ist vollkommen berechtigt“,<br />

warnt EU-Parlamentspräsident Martin<br />

Schulz. „Wir müssen uns alle zusammen<br />

noch sehr anstrengen, die Partei mitzunehmen.<br />

Die Sache ist noch nicht gelaufen.“<br />

Er will kämpfen. Deutlicher wird SPD-Generalsekretärin<br />

Andrea Nahles bei der ersten<br />

Regionalkonferenz vergangenen Freitag<br />

in der Nähe von Stuttgart: „Wir können<br />

noch nicht sagen, ob der Koalitionsvertrag<br />

zustande kommt. Ich bin total angespannt.“<br />

Täglich erreichen die SPD-Parteizentrale<br />

schlechte Nachrichten von der Basis. Eine<br />

<strong>SPIEGEL</strong>-Recherche in 18 Bezirks- und<br />

Kreisverbänden sowie 26 Ortsvereinen von<br />

Ostholstein bis Oberfranken ergab, dass<br />

die Große Koalition in zahlreichen Parteizellen<br />

keine Mehrheit bekommen könnte.<br />

Manche sind noch unentschieden, aber viele<br />

Mitglieder sind entschlossen, ihrer Parteiführung<br />

die Gefolgschaft zu verweigern.<br />

Auch die Jusos wollen sich gegen den<br />

Koalitionsvertrag stellen. „Meine der -<br />

MARCUS SIMAITIS / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />

SPD-Ortsverein Bochum Langendreer: Mauer der<br />

zeitige Einschätzung ist, dass es keine<br />

Mehrheit der Jusos für ein Ja zum Koalitionsvertrag<br />

geben wird“, sagt Johanna<br />

Ueker mann, die sich in zwei Wochen zur<br />

Juso-Chefin wählen lassen will. Und<br />

Klaus Barthel, Chef der Arbeitnehmer<br />

in der SPD, weigert sich, seinen Mitgliedern<br />

die Zustimmung zu empfehlen.<br />

Irritiert schauen die Nachbarn auf das<br />

Land, von dem sie Führung in Europa er-<br />

20<br />

„Unsere Funktionäre,<br />

die wochenlang Straßenwahlkampf<br />

gemacht<br />

haben, sind eher dagegen.<br />

Sie haben Angst, dass<br />

wir als SPD jetzt unter<br />

die Räder kommen.“<br />

Andreas Müller, stellv. Geschäftsführer<br />

„Unser Landesvorstand<br />

hat sich schon am<br />

25. September gegen<br />

eine Große Koalition<br />

ausgesprochen.<br />

Dieser Beschluss<br />

steht nach wie vor.“<br />

Dirk Panter, Generalsekretär<br />

D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />

„Bei uns an der Basis<br />

herrscht große Skepsis.<br />

Außerdem: So wie die CSU<br />

auftritt, kann ich nur sagen:<br />

Das Gesprächsklima in Bayern<br />

ist derzeit sehr vergiftet.“<br />

Gabriele Fograscher, MdB<br />

und kommissarische Vorsitzende

Ablehnung gegen die Große Koalition<br />

warten. Seit mehr als zwei Monaten ist<br />

Berlin ohne neue Regierung. Wichtige<br />

Entscheidungen werden vertagt. Und sollten<br />

die SPD-Mitglieder den Koalitionsvertrag<br />

ablehnen, würde die Ungewissheit<br />

weitere Wochen, vielleicht Monate<br />

andauern. Am Ende stünden womöglich<br />

sogar Neuwahlen.<br />

Noch ist es nicht so weit. Aber das Erwartungsmanagement<br />

ist schwierig geworden.<br />

Für Gabriel wird es nicht leicht, die<br />

Koalitionsverhandlungen zu einem Abschluss<br />

zu bringen, den die Basis akzeptieren<br />

kann. Mindestlohn und doppelte<br />

Staatsbürgerschaft waren im Grunde<br />

schon vor Beginn der Verhandlungen eingepreist.<br />

Sie haben den Unmut nicht besänftigt,<br />

aber weitere große Trophäen werden<br />

die Sozialdemokraten nicht heimtragen.<br />

Eine zunehmend verärgerte Union<br />

ist nicht mehr zu Zugeständnissen bereit,<br />

vor allem, wenn sie Geld kosten. „Angesichts<br />

des klaren Wahlergebnisses und der<br />

damit verbundenen klaren Erwartungen<br />

unserer Wähler darf die SPD ihre Forderungen<br />

nicht überdrehen“, warnt Finanzminister<br />

Wolfgang Schäuble im <strong>SPIEGEL</strong>-<br />

Gespräch (siehe Seite 30).<br />

Wenn die SPD-Mitglieder Anfang Dezember<br />

per Briefwahl ihr Kreuz bei Ja<br />

„Die Partei ist nur für einen<br />

Politikwechsel zu haben:<br />

Flächendeckender Mindestlohn,<br />

Rentenangleichung in Ost und<br />

West, Abschaffung des Betreuungsgeldes,<br />

Bürgerversicherung, Anhebung<br />

des Spitzensteuersatzes.“<br />

Aus einem Brief an die Mitglieder<br />

„Mitregieren<br />

heißt mitgestalten,<br />

nicht regieren<br />

heißt nicht<br />

gestalten.“<br />

Roger Lewentz,<br />

Landesparteichef<br />

„Einige sind skeptisch,<br />

aber die meisten sagen<br />

doch: Wenn die Kernthemen<br />

der SPD drin<br />

sind, stimme ich dem<br />

Koalitionsvertrag zu.“<br />

Bodo Wiechmann,<br />

Vorsitzender<br />

D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 21

Titel<br />

oder Nein machen, entscheiden sie nicht<br />

nur über das Schicksal der künftigen Regierung,<br />

sondern auch über das Schicksal<br />

ihres Vorsitzenden. Scheitert der Mitgliederentscheid,<br />

dann scheitert Parteichef<br />

Gabriel. Ein Nein der Mitglieder würde<br />

die Parteiführung hinwegfegen und die<br />

SPD in die schwerste Krise der Nachkriegsgeschichte<br />

stürzen.<br />

Aber denken die Mitglieder so weit?<br />

Entscheiden sie rational – oder sind sie<br />

einfach nur sauer, nutzen sie den Entscheid<br />

aus, ihren über Jahre angestauten<br />

Frust über die Parteiführung Luft zu machen?<br />

Die Kluft zwischen „denen da<br />

oben“ und „uns hier unten“ wurde auf<br />

dem misslungenen Parteitag in Leipzig<br />

greifbar, als die anderthalbstündige Rede<br />

des Parteivorsitzenden weitgehend ohne<br />

Applaus blieb. Beklatscht wurden nur<br />

jene Passagen, in denen Gabriel die schrödersche<br />

Basta-Politik geißelte.<br />

Im Mai noch hatten die Sozialdemokraten<br />

mit Stolz und Pomp den 150. Geburtstag<br />

ihrer Partei gefeiert. Wenige Monate<br />

später hat sie ihr altes Dilemma wieder<br />

eingeholt, ihr ewiger Konflikt zwischen<br />

Anspruch und Wirklichkeit, das Dilemma<br />

einer Partei, deren Utopie einer<br />

gerechten Gesellschaft so oft an der Wirklichkeit<br />

zerbricht. Für die Sozialdemokraten<br />

ist deshalb nicht sicher, was – frei<br />

nach Franz Müntefering – mehr Mist ist –<br />

Kompromiss oder Opposition.<br />

Die fürs Regieren notwendigen Kompromisse<br />

haben die Partei schon oft belastet.<br />

Immer wieder strafte sie dafür ihr<br />

Führungspersonal ab. Helmut Schmidt<br />

lernte diese Lektion, als er den Sozial -<br />

demokraten den Nato-Doppelbeschluss<br />

aufzwang. Gerhard Schröder versagte die<br />

Partei die Gefolgschaft, nachdem er die<br />

Agenda 2010 durchgepaukt hatte. Doch<br />

dieses Mal ist es schlimmer: Dieses Mal<br />

droht die SPD schon am Regieren zu<br />

scheitern, bevor sie überhaupt damit begonnen<br />

hat.<br />

Spätestens beim Bundesparteitag Mitte<br />

November in Leipzig wurde vielen Genossen<br />

klar, wie knapp es mit einer Zustimmung<br />

werden dürfte. Die gesamte<br />

Führung wurde bei den Vorstandswahlen<br />

abgestraft, neue Gräben brachen auf. „Es<br />

sind alle fröhlich gekommen – und sehr<br />

verunsichert nach Hause gefahren“, berichtet<br />

ein Landesvorsitzender aus Westdeutschland.<br />

Kurz vor dem Parteiabend trafen sich<br />

in den Messehallen mehrere Jusos zum<br />

Gedankenaustausch. Eigentlich sollte es<br />

um die Vorbereitung des Bundeskongresses<br />

gehen, in zwei Wochen wählen die<br />

Jusos eine neue Spitze. Doch als sich die<br />

sozialdemokratischen Nachwuchskräfte<br />

in den Konferenzräumen im ersten Stock<br />

über dem Eingangsbereich einfanden,<br />

ging es bald nicht mehr um Anträge für<br />

den Kongress. Es wurde grundsätzlich.<br />

Seit Monaten sind die Jusos auf Ablehnungskurs<br />

gegen die Große Koalition.<br />

Doch auf dem Parteitag brach sich die<br />

Unzufriedenheit bahn. Hinter verschlossenen<br />

Türen kamen sie zu einem eindeutigen<br />

Ergebnis: Große Koalition? Ohne<br />

uns. Zu wenig sei erreicht worden, zu mager<br />

die bisherigen Ergebnisse der Koali -<br />

tionsverhandlungen. „Das ist alles nicht<br />

das, was wir uns vorgestellt haben“, sagt<br />

der nordrhein-westfälische Juso-Chef<br />

Denken die SPD-Mitglieder rational? Oder wollen sie jetzt<br />

den ganzen Frust des vergangenen Jahrzehnts ablassen?<br />

Veith Lemmen, „es ist möglich, dass wir<br />

für Ablehnung plädieren.“<br />

Wie weit das die Stimmung in der ganzen<br />

Partei widerspiegelt, ist unklar. Denn<br />

eine Umfrage unter SPD-Mitgliedern hat<br />

es nicht gegeben. Vor jeder Landtagswahl<br />

ermitteln Wahlforscher zwar im Wochenoder<br />

Tagestakt das aktuelle Stimmungsbild.<br />

Doch vor dem Mitgliederentscheid,<br />

der über das Schicksal der künftigen Regierung<br />

entscheiden wird, tappen Partei<br />

und Nation im Dunkeln. Niemand weiß,<br />

ob sich in diesen Tagen nur die Gegner<br />

lautstark zu Wort melden, oder ob tatsächlich<br />

eine Mehrheit der Genossen den<br />

Koalitionsvertrag ablehnen wird.<br />

Noch nie sei er so unsicher in der Bewertung<br />

seiner Partei gewesen, sagt der<br />

Freiburger Bundestagsabgeordnete Gernot<br />

Erler, einer der erfahrensten SPD-Parlamentarier.<br />

„Wir verlassen uns auf die<br />

wohltuende Wirkung des Koalitionsentwurfs“,<br />

warnt er. „Das ist ein sehr rationales<br />

Kalkül.“ Nicht alle Mitglieder werden<br />

der Vernunft folgen.<br />

Die Nachrichten aus den Regionen, aus<br />

dem „Bauch“ der Partei, sind niederschmetternd.<br />

So hat sich beispielsweise<br />

die komplette SPD Vorderpfalz, mit Städten<br />

wie Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal,<br />

mit einem Beschluss „eindeutig<br />

und einstimmig gegen eine Große Koalition<br />

im Bund“ ausgesprochen. Und die<br />

SPD-Bürgermeister und Landräte im<br />

Saarland ließen Gabriel in einem offenen<br />

Brief wissen, dass sie dem Koalitionsvertrag<br />

nur zustimmen würden, wenn es<br />

deutlich mehr Geld für die Kommunen<br />

gebe.<br />

In Thüringen gab der SPD-Kreisparteitag<br />

in der Landeshauptstadt Erfurt die<br />

Richtung für die Mitgliederbefragung vor:<br />

„Die Erfurter Sozialdemokratie lehnt eine<br />

Große Koalition mit der CDU/CSU ab.“<br />

Das schlechte Ergebnis der Bundestagswahl<br />

sei „kein Auftrag zur Regierungsbildung,<br />

sondern ein Auftrag zur personellen<br />

und programmatischen Erneuerung<br />

der SPD“, heißt es in der Begründung.<br />

René Lindenberg, Landesgeschäftsführer<br />

der Thüringer SPD, bezeichnet die<br />

Stimmung im ganzen Landesverband als<br />

„flächendeckend kritisch“. So hat sich der<br />

SPD-Kreisvorstand Gotha gegen eine<br />

Koalition ausgesprochen, ebenso die eher<br />

konservative SPD im Kyffhäuserkreis.<br />

Längst geht der Widerstand gegen die<br />

Große Koalition weit über den Unmut in<br />

einzelnen Ortsvereinen hinaus. Selbst<br />

Pragmatiker wie der sächsische Landesvorsitzende<br />

Martin Dulig wollen der Partei<br />

keine klare Zustimmung für den<br />

Koalitionsvertrag empfehlen. „Ich werde<br />

den Mitgliedern raten, sich mit den inhaltlichen<br />

Ergebnissen auseinanderzusetzen“,<br />

sagt Dulig. Er wolle aber nicht damit<br />

drohen, dass ein Nein Neuwahlen zur<br />

Folge habe. „Das entwertet den Mitgliederentscheid.“<br />

Noch klarer äußert sich der Vorsitzende<br />

der Arbeitnehmer-AG in der SPD<br />

(AfA), der bayerische Bundestagsabgeordnete<br />

Barthel. „Bisher lösen die Ergebnisse<br />

keine Begeisterung aus“, sagt Barthel,<br />

„selbst diejenigen, die einer Großen<br />

Koalition aufgeschlossen gegenüberstanden,<br />

sind bisher enttäuscht.“ Deshalb<br />

wird auch Barthel den AfA-Mitgliedern<br />

keine Zustimmung empfehlen.<br />

Als erster Intellektueller aus der SPD<br />

meldet sich jetzt schon Bestsellerautor<br />

Bernhard Schlink zu Wort, fordert die<br />

Genossen zum Nein gegen die Große<br />

Koalition auf und plädiert stattdessen für<br />

Rot-Rot-Grün (siehe Seite 28).<br />

Der Widerstand zeigt, wie tief die Identitätskrise<br />

der SPD inzwischen geht. Nach<br />

der knappen Wahlniederlage 2005 konnte<br />

sie mit der Union noch auf Augenhöhe<br />

22<br />

„Für die Themen<br />

Mindestlohn,<br />

Wohnungsbaupolitik<br />

und Programm der<br />

sozialen Stadt<br />

erwarten wir eine<br />

Kursänderung.“<br />

Jürgen Pohlmann, Vorsitzender<br />

„Wenn es nachher heißt,<br />

wir haben für ein paar<br />

Posten die Schwarzen<br />

an der Macht gehalten,<br />

dann ist auch noch der<br />

letzte Rest unserer Glaubwürdigkeit<br />

verspielt.“<br />

Michael Dehl, Vorsitzender<br />

D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />

„Je höher die Funktion der Genossen<br />

im Land, desto stärker sind die Vorbehalte<br />

gegen eine Große Koalition abgeschliffen,<br />

aber schon auf der mittleren Funktionärsebene<br />

wandelt sich das. Auf kommunaler<br />

Ebene gibt es häufig eine gute Zusammenarbeit<br />

mit der Linkspartei.“<br />

Philipp Weis, Vorsitzender

SPD-Chef Gabriel (M.), Spitzengenossen: Prekäre Lage<br />

CDU-Chefin Merkel, Unions-Verhandlungsführer: Auch für die Kanzlerin ein Risiko<br />

Möglicher Unions-Partner Grüne: Am 6. Januar könnten die Verhandlungen beginnen<br />

STEFFI LOOS / DDP IMAGES / COMMONLENS<br />

WOLFGANG KUMM / DPA<br />

CHRISTIAN THIEL / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />

verhandeln. Auch für die Wahlschlappe<br />

von 2009 fanden sich Gründe. Für die<br />

Niederlage am 22. September jedoch haben<br />

viele Genossen keine schlüssige Erklärung<br />

mehr. Das Wahlprogramm war<br />

eher links, und die Mitglieder wurden einbezogen.<br />

Ausgezahlt hat sich der Aufwand<br />

nicht.<br />

Stattdessen versetzte das Wahlergebnis<br />

der Partei einen Schock. „Aus einer potentiell<br />

großen Partei wurde eine halbgroße<br />

Partei ohne erkennbare Perspektive“,<br />

sagt der Parteienforscher Gerd Mielke<br />

von der Universität Mainz. Hinzu<br />

kommt, dass die einstmals enge Bindung<br />

der Mitglieder an die Partei gelitten hat.<br />

Zu viele Genossen sind unzufrieden mit<br />

ihrer politischen Heimat. Ein Großteil<br />

von ihnen ist in den siebziger und acht -<br />

ziger Jahren eingetreten, wegen Willy<br />

Brandt, Helmut Schmidt und weil sie an<br />

die großen universellen Ideen glaubten:<br />

an Frieden, Gerechtigkeit und Emanzipation.<br />

Über die Hälfte der Genossen ist<br />

mittlerweile 60 Jahre und älter.<br />

Heute neigen diese in die Jahre gekommenen<br />

Kohorten zur Rebellion. „Je älter,<br />

desto weiter links verortet sich ein SPD-<br />

Mitglied in der Selbsteinschätzung“, sagt<br />

Tim Spier, Professor an der Universität<br />

Siegen, der sich seit Jahren mit der<br />

Sozialstruktur deutscher Parteien beschäftigt.<br />

Spier spricht von einer „Radikalität<br />

des Alters“, die den Mitgliederentscheid<br />

zu einem Verdikt mit unkalkulierbarem<br />

Ausgang macht. Zumal insbesondere in<br />

den höheren Altersgruppen die Wahlbeteiligung<br />

hoch sein werde: „Die in Rente<br />

sind, werden in jedem Fall ihre Stimme<br />

abgeben.“<br />

Unberechenbar wird der Entscheid<br />

auch durch viele aktuelle Neueintritte in<br />

die Partei. Generalsekretärin Nahles hat<br />

sich in einem Schreiben an die Mitglieder<br />

noch erfreut über die Eintrittswelle gezeigt.<br />

Doch niemand weiß, wer in den<br />

vergangenen Wochen das Parteibuch erworben<br />

hat. In Wahrheit muss die Partei<br />

befürchten, dass viele Neumitglieder nur<br />

Genossen werden, um die Große Koali -<br />

tion zu verhindern.<br />

Rolf Jürgen Schmidt ist einer von ihnen.<br />

80 Jahre alt, graues Haar, grauer<br />

Strickpulli. Er ist zur Krisensitzung des<br />

Ortsvereins Schwerin-Paulsstadt im Gasthof<br />

„Das Martins“ gekommen. Vor ihm<br />

auf dem Tisch, neben der Deko aus<br />

Kunstblumen, liegt sein Parteibuch,<br />

brandneu und leuchtend rot, darauf die<br />

drei Buchstaben: SPD. Schmidt holt tief<br />

„Wir haben aus der<br />

letzten Großen Koalition<br />

gelernt. Regieren heißt,<br />

dass man vier Jahre lang<br />

Politik gestalten kann.<br />

Opposition dagegen<br />

wäre Stillstand.“<br />

Bodo Seidenthal, Vorsitzender<br />

„Wir Sozis stimmen immer<br />

mit dem Herzen ab. Nicht<br />

nur mit dem Verstand.<br />

Es gibt klare Vorbehalte<br />

gegen die Große Koalition<br />

bei uns Nürnberger SPDlern.<br />

Angela Merkel muss weg!“<br />

Olaf Schreglmann, Bezirksgeschäftsführer<br />

„Der Wechsel kam viel zu<br />

abrupt. Man kann nicht<br />

jahrelang einen politischen<br />

Gegner bekämpfen und<br />

dann von einem Tag auf den<br />

anderen auf große Freundschaft<br />

machen.“<br />

Klaus Oesterling, Vorsitzender<br />

D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3 23

Bundespräsident Gauck: Den Bundestag auflösen, bevor er die Arbeit aufgenommen hat?<br />

Luft und erklärt: „Ich bin seit ein paar<br />

Minuten Mitglied dieser Partei. Weil wir<br />

das, was da in Berlin läuft, nicht hinnehmen<br />

können.“<br />

Vor einigen Wochen sah er Gabriel im<br />

Fernsehen: Wer in die Partei eintritt,<br />

kann mitstimmen, habe der Vorsitzende<br />

erklärt. Schmidt ließ sich das nicht zweimal<br />

sagen. Den Mitgliedsantrag lud er<br />

sich gleich am folgenden Tag aus dem Internet<br />

herunter. „Eine schwarz-rote Diktatur,<br />

das geht gar nicht“, meint der Rentner.<br />

Für ihn ist klar: „Ich stimme auf jeden<br />

Fall dagegen.“ Die Große Koalition<br />

soll scheitern.<br />

Rächen könnte sich nun, dass sich der<br />

Parteivorstand für eine Briefwahl entschieden<br />

hat. Die Alternative wäre eine Stimmabgabe<br />

in den Ortsvereinen gewesen. Da<br />

hätte man noch im direkten Gespräch<br />

Überzeugungsarbeit leisten können. Doch<br />

das wollte die Parteispitze nicht. Den Ergebnissen<br />

hätte man am Ende entnehmen<br />

können, wo die besonders kritischen Genossen<br />

zu Hause sind. Und wo die Freunde<br />

der Großen Koalition.<br />

Mit einer breiten Informationskam -<br />

pagne versucht die Parteiführung nun, die<br />

Genossen zu gewinnen. Alle zwei bis drei<br />

Tage unterrichten Nahles und Gabriel in<br />

einem „Mitgliederbrief“ über den Stand<br />

der Gespräche. Doch weil das die Stimmung<br />

bisher nicht gewendet hat, erhöhte<br />

die Parteispitze ihren Einsatz für den Mitgliederentscheid.<br />

Überall im Land gibt es Regionalkonferenzen,<br />

allein Parteichef Gabriel will<br />

bundesweit an zehn Orten auftreten.<br />

Mehr noch: Die Kreisverbände und Unterbezirke<br />

laden ein, die Bundestags -<br />

abgeordneten sollen durch ihre Wahlkreise<br />

ziehen und für den Koalitionsvertrag<br />

werben. Kein Ortsverein darf unbearbeitet<br />

bleiben.<br />

Falls sich Union und SPD, wie geplant,<br />

bis zum kommenden Mittwoch auf einen<br />

Koalitionsvertrag einigen, würde spätestens<br />

am Freitag an sämtliche Mitglieder<br />

eine Sonderausgabe des „Vorwärts“ verschickt.<br />

Einziger Text: Der Koalitionsvertrag<br />

im Wortlaut. Ab 1. Dezember sollen<br />

dann die Abstimmungsunterlagen in die<br />

Post gehen. Bis Donnerstag, den 12. Dezember,<br />

muss das Antwortkuvert wieder<br />

in Berlin sein.<br />

In der Nacht von Freitag auf Samstag<br />

soll das Zählkommando, rund 400 Freiwillige<br />

stark, in einer eigens angemieteten<br />

Halle in Berlin-Kreuzberg die Arbeit<br />

aufnehmen. Das Endergebnis soll zunächst<br />

dem Parteivorstand zugehen, und<br />

dann noch am Sonntag oder Montag der<br />

Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.<br />

Auch wenn die Stimmung aufgeheizt<br />

ist – viele Mitglieder werden ihre endgültige<br />

Entscheidung davon abhängig machen,<br />

was am Ende im Koalitionsvertrag<br />

steht. Doch die Hoffnung, dass Gabriel<br />

die Genossen mit einem satten Verhandlungserfolg<br />

überzeugen kann, ist gering.<br />

Die bisherige Ausbeute der Sozialdemokraten<br />

ist eher mager.<br />

In der Arbeitsgruppe Finanzen ließ die<br />

Union ihren potentiellen Partner fast<br />

komplett auflaufen. Jeden Vorstoß zu Änderungen<br />

des Steuerrechts wehrten Verhandlungsführer<br />

Schäuble und CSU-<br />

Wortführer Markus Söder mit dem Hinweis<br />

ab, dafür sei die Union nicht gewählt<br />

worden. Statt eine Steuertrophäe<br />

CHRISTIAN THIEL / <strong>DER</strong> <strong>SPIEGEL</strong><br />

24<br />

„In Ostholstein werden<br />

wir eine Mehrheit gegen<br />

den Koalitionsvertrag<br />

haben. Lasst uns in die<br />

Opposition gehen,<br />

denn mit dem Ergebnis<br />

gehören wir dorthin.“<br />

Lars Winter, Landtagsabgeordneter<br />

„Bei uns melden<br />

sich nur die,<br />

die kritisch zum<br />

Koalitionsvertrag<br />

stehen. Ob das die<br />

Mehrheit ist, kann<br />

ich nicht sagen.“<br />

Stefan Mix, Geschäftsführer<br />

D E R S P I E G E L 4 8 / 2 0 1 3<br />

„Wir haben gegen Merkel gekämpft<br />

und sollen jetzt Federn lassen, damit<br />

sie weiter regieren kann. Nicht mit<br />

uns! Die SPD-Führung will doch nur<br />

an den Trog ran. Dabei hätte sich<br />

Gabriel besser mal mit den Grünen<br />

und den Linken an einen Tisch gesetzt.“<br />

Rudolf Malzahn, Vorsitzender

Titel<br />

erhielt die SPD nur eine blumige Formulierung<br />

im Entwurf des Koalitionsvertrags.<br />

„Unser Gemeinwesen ist auf verlässliche<br />

Steuereinnahmen angewiesen“,<br />

heißt es dort. Und: „Der dafür erforderliche<br />

gesellschaftliche Konsens beruht auf<br />

einem gerechten Steuerrecht.“<br />

Nicht viel besser sieht es in der Gesundheitspolitik<br />

aus. Hier hat die SPD<br />

gleich zwei große Ziele zur Befriedung<br />

der Basis verfehlt: wenigstens Reste ihrer<br />

Bürgerversicherung zu retten und zur paritätischen<br />

Finanzierung der Kassen zurückzukehren.<br />

Der Kompromiss, den<br />

Merkel, Seehofer und Gabriel am vergangenen<br />

Donnerstag mit CDU-Verhandlungsführer<br />

Jens Spahn und SPD-Pendant<br />

Karl Lauterbach aushandelten, lässt sich<br />

schwerlich als Erfolg der Sozialdemokraten<br />

verkaufen: Der Zusatzbeitrag wird<br />

nicht abgeschafft, sondern nur verändert.<br />

Außerdem hat die Union durchgesetzt,<br />

dass der Arbeitgeberanteil bei 7,3 Prozent<br />

eingefroren bleibt. „Gäbe es eine Mitgliederbefragung<br />

der CDU/CDU, könnte ich<br />

die Annahme gut empfehlen“, frotzelt<br />

Spahn. Selbst die SPD-Linke Hilde Mattheis<br />

bezeichnet den Kompromiss als<br />

„Pyrrhussieg“.<br />

Ernüchternd ist auch die Bilanz in der<br />

Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales – ein<br />

Bereich, der für die Sozialdemokraten<br />

noch immer das Herzstück der Regierung<br />

ist. Hier hat die Partei vieles verhandelt,<br />

aber wenig erreicht. Zwar wird ein gesetzlicher<br />

Mindestlohn kommen, und<br />

auch die geforderten 8,50 Euro werden<br />

im Koalitionsvertrag auftauchen. Doch<br />

ab wann der Mindestlohn gilt, ob es Übergangsfristen<br />

und Differenzierungen geben<br />

wird, ist offen. Und auch bei seinem<br />

Prestigeprojekt, dem vorzeitigen Ruhestand<br />

mit 63, wird Gabriel Abschläge hinnehmen<br />

müssen.<br />

Und selbst dort, wo die SPD zumindest<br />

in der öffentlichen Wahrnehmung triumphierte,<br />

setzte sich im Kleingedruckten<br />

die Union durch. Zum Beispiel bei der<br />

Frauenquote. Anders als gemeinhin wahrgenommen,<br />

müssen 2016 keineswegs 30<br />

Prozent der Aufsichtsräte weiblich besetzt<br />

sein. Vielmehr gilt ab dann nur bei<br />

Neubesetzungen eine entsprechende<br />

Quote. Angesichts der Wahlzyklen dürfte<br />

erst 2020 das angestrebte Ziel erreicht<br />

sein. So wie es im Unionswahlprogramm<br />

steht.<br />

Nicht umsonst wächst in der SPD der<br />

Unmut, dass Gabriel öffentlich nur Themen<br />

zur Bedingung für die Koalition<br />

machte, „die nichts kosten“: Mindestlohn<br />

und doppelte Staatsbürgerschaft. Es sei<br />

ein zentraler Fehler gewesen, nicht bis<br />

zum Schluss auf Steuererhöhungen bestanden<br />

zu haben.<br />

Und auf der Zielgeraden der Verhandlungen<br />

ist die Bereitschaft der Union gering,<br />

Gabriel durch neue Zugeständnisse<br />