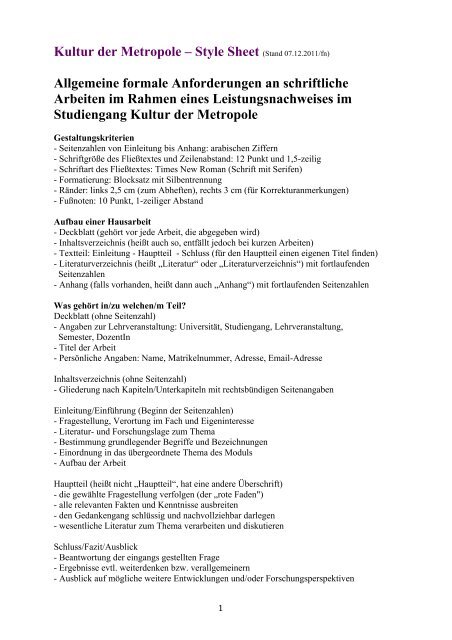

Kultur der Metropole – Style Sheet - HafenCity Universität Hamburg

Kultur der Metropole – Style Sheet - HafenCity Universität Hamburg

Kultur der Metropole – Style Sheet - HafenCity Universität Hamburg

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Kultur</strong> <strong>der</strong> <strong>Metropole</strong> <strong>–</strong> <strong>Style</strong> <strong>Sheet</strong> (Stand 07.12.2011/fn)<br />

Allgemeine formale Anfor<strong>der</strong>ungen an schriftliche<br />

Arbeiten im Rahmen eines Leistungsnachweises im<br />

Studiengang <strong>Kultur</strong> <strong>der</strong> <strong>Metropole</strong><br />

Gestaltungskriterien<br />

- Seitenzahlen von Einleitung bis Anhang: arabischen Ziffern<br />

- Schriftgröße des Fließtextes und Zeilenabstand: 12 Punkt und 1,5-zeilig<br />

- Schriftart des Fließtextes: Times New Roman (Schrift mit Serifen)<br />

- Formatierung: Blocksatz mit Silbentrennung<br />

- Rän<strong>der</strong>: links 2,5 cm (zum Abheften), rechts 3 cm (für Korrekturanmerkungen)<br />

- Fußnoten: 10 Punkt, 1-zeiliger Abstand<br />

Aufbau einer Hausarbeit<br />

- Deckblatt (gehört vor jede Arbeit, die abgegeben wird)<br />

- Inhaltsverzeichnis (heißt auch so, entfällt jedoch bei kurzen Arbeiten)<br />

- Textteil: Einleitung - Hauptteil - Schluss (für den Hauptteil einen eigenen Titel finden)<br />

- Literaturverzeichnis (heißt „Literatur“ o<strong>der</strong> „Literaturverzeichnis“) mit fortlaufenden<br />

Seitenzahlen<br />

- Anhang (falls vorhanden, heißt dann auch „Anhang“) mit fortlaufenden Seitenzahlen<br />

Was gehört in/zu welchen/m Teil?<br />

Deckblatt (ohne Seitenzahl)<br />

- Angaben zur Lehrveranstaltung: <strong>Universität</strong>, Studiengang, Lehrveranstaltung,<br />

Semester, DozentIn<br />

- Titel <strong>der</strong> Arbeit<br />

- Persönliche Angaben: Name, Matrikelnummer, Adresse, Email-Adresse<br />

Inhaltsverzeichnis (ohne Seitenzahl)<br />

- Glie<strong>der</strong>ung nach Kapiteln/Unterkapiteln mit rechtsbündigen Seitenangaben<br />

Einleitung/Einführung (Beginn <strong>der</strong> Seitenzahlen)<br />

- Fragestellung, Verortung im Fach und Eigeninteresse<br />

- Literatur- und Forschungslage zum Thema<br />

- Bestimmung grundlegen<strong>der</strong> Begriffe und Bezeichnungen<br />

- Einordnung in das übergeordnete Thema des Moduls<br />

- Aufbau <strong>der</strong> Arbeit<br />

Hauptteil (heißt nicht „Hauptteil“, hat eine an<strong>der</strong>e Überschrift)<br />

- die gewählte Fragestellung verfolgen (<strong>der</strong> „rote Faden")<br />

- alle relevanten Fakten und Kenntnisse ausbreiten<br />

- den Gedankengang schlüssig und nachvollziehbar darlegen<br />

- wesentliche Literatur zum Thema verarbeiten und diskutieren<br />

Schluss/Fazit/Ausblick<br />

- Beantwortung <strong>der</strong> eingangs gestellten Frage<br />

- Ergebnisse evtl. weiterdenken bzw. verallgemeinern<br />

- Ausblick auf mögliche weitere Entwicklungen und/o<strong>der</strong> Forschungsperspektiven<br />

<br />

1

Seitenzahlen beginnen auf <strong>der</strong> ersten Textseite mit <strong>der</strong> Gesamtseitenzahl (D.h. bei<br />

beispielsweise einseitigem Inhaltsverzeichnis und Deckblatt mit Seite 3)<br />

Zitieren, verweisen und Literaturlisten erstellen<br />

Es gibt zwei Arten, wie zitiert werden kann: die amerikanische und die traditionelle Form<br />

mit Fußnoten. In allen Arbeiten im Studiengang <strong>Kultur</strong> <strong>der</strong> <strong>Metropole</strong> wird<br />

ausschließlich die amerikanische Zitierweise verwandt.<br />

Amerikanisches Zitiersystem<strong>–</strong> Verweis innerhalb des Fließtextes:<br />

Der Verweis auf die/den AutorIn erfolgt im Fließtext durch Kurzangaben in Klammern. In<br />

<strong>der</strong> Klammer werden <strong>der</strong> jeweilige Nachname, die Jahreszahl des Erscheinungsdatums des<br />

zitierten Textes und die Seitenzahl genannt. Beide Angaben sind durch einen Doppelpunkt<br />

getrennt.<br />

Verschiedene Autorinnen und Autoren haben bereits vor einigen Jahren darauf hingewiesen,<br />

dass Regeln „Handlungsspielraum [...] klar begrenzen und fokussieren.“ (Ziemer 2007: 46)<br />

Die vollständigen Angaben zu diesem Verweis finden sich dann im Literaturverzeichnis<br />

am Ende <strong>der</strong> Arbeit:<br />

Ziemer, Gesa (2007): 11 Regeln <strong>der</strong> Komplizenschaft. In: Notroff, Andrea; Oberhänsli, Erwin;<br />

Ziemer, Gesa (Hg.): Komplizenschaft <strong>–</strong> an<strong>der</strong>e Arbeitsformen. (K)ein Leitfaden. Zürich, S. 46-<br />

47.<br />

Wenn in <strong>der</strong> Arbeit von einem Autor mehrere Veröffentlichungen aus demselben Jahr<br />

zitiert werden, müssen diese mit Buchstaben gekennzeichnet werden:<br />

Verschiedene Autorinnen und Autoren haben bereits vor einigen Jahren darauf hingewiesen,<br />

dass Regeln „Handlungsspielraum [...] klar begrenzen und fokussieren.“ (Ziemer 2007a: 46)<br />

Diese regulative Begrenzung von Handlungsspielräumen tritt beson<strong>der</strong>s deutlich an <strong>der</strong><br />

Schnittstelle von Kunst und Forschung zu Tage. „Die Nähe zwischen Kunst und Forschung, vor<br />

allem in Bezug auf ihre jeweiligen Verfahren, ist in großen Teilen <strong>der</strong> Forschungswelt alles<br />

an<strong>der</strong>e als anerkannt. Forscher wollen in <strong>der</strong> Regel klar definierte Zwischen- und Endresultate,<br />

sie arbeiten heute mehr denn je mit <strong>der</strong> Wirtschaft zusammen, für die ihre Resultate brauchbar<br />

sein müssen.“ (Ziemer 2007b: 12)<br />

Die Buchstaben zur Unterscheidung <strong>der</strong> Veröffentlichungen werden dann auch im<br />

Literaturverzeichnis wie<strong>der</strong>holt:<br />

Ziemer, Gesa (2007a): 11 Regeln <strong>der</strong> Komplizenschaft. In: Notroff, Andrea; Oberhänsli, Erwin;<br />

Ziemer, Gesa (Hg.): Komplizenschaft <strong>–</strong> an<strong>der</strong>e Arbeitsformen. (K)ein Leitfaden. Zürich, S.<br />

46-47.<br />

Ziemer, Gesa (2007b): Mit (anstatt über) Theater forschen. Verletzbarkeit als Denk- und<br />

Bühnenfigur. In: dramaturgie. Zeitschrift <strong>der</strong> Dramaturgischen Gesellschaft 01/2007, S. 12-<br />

14.<br />

Auslassungen werden in eckigen Klammern [...] angegeben. Nach Auslassungen am<br />

Zitatanfang wird klein weitergeschrieben:<br />

„Handlungsspielraum [...] klar begrenzen und fokussieren.“ (Ziemer 2007: 46)<br />

<br />

2

Aus dem zitierten Text übernommene Fehler werden im Zitat mit [sic] gekennzeichnet.<br />

Bei Zitaten, die nicht dem Originaltext entnommen sind, wird zunächst <strong>der</strong> Autor des<br />

Originaltextes angegeben und dann die Quelle, <strong>der</strong> man das Zitat entnommen hat:<br />

(Bausinger, zit. nach Neumeyer 1992: 26)<br />

Sinngemäße Literaturwie<strong>der</strong>gaben, die im Gegensatz zum Zitat ohne Anführungszeichen<br />

geschrieben werden, werden am Ende des Satzes o<strong>der</strong> Absatzes in einer normalen<br />

Zitierklammer angegeben:<br />

Die regulative Begrenzung von Handlungsspielräumen wird beson<strong>der</strong>s deutlich an <strong>der</strong><br />

Schnittstelle von Kunst und Forschung, die aufgrund <strong>der</strong> Fokussierung <strong>der</strong> Forschungswelt auf<br />

klar verwertbare Ergebnisse für die Wirtschaft von dieser kaum anerkannt ist. (Ziemer 2007:<br />

12)<br />

Namen mit Adelstitel werden in <strong>der</strong> Zitierklammer mit dem Namenszusatz angegeben:<br />

(von Nachname Jahr: Seitenzahl)<br />

Im Literaturverzeichnis bestimmt <strong>der</strong> Hauptname die Stelle des Alphabets, an <strong>der</strong> die<br />

Literaturangabe einsortiert wird und wird folgen<strong>der</strong>maßen angegeben (Bsp.):<br />

Name, Vorname von (Jahr): Titel. Ggf. Untertitel. Stadt.<br />

Zusätzlich zu den Literaturangaben im Fließtext können (wenige) Fußnoten gesetzt<br />

werden. Sie dienen dann jedoch nicht <strong>der</strong> Kennzeichnung fremden Gedankenguts, son<strong>der</strong>n<br />

bieten zusätzliche Informationen für die LeserInnen, die sich nicht stimmig in den<br />

Fließtext einfügen ließen. Z. B. wenn im Text von Stahlskelettbauten die Rede ist und in<br />

<strong>der</strong> Fußnote kurz erklärt wird, seit wann es diese Art von Gebäude gibt o<strong>der</strong> was unter<br />

Stahl in jener Zeit verstanden wurde.<br />

Texte aus dem Internet<br />

Für Texte aus dem Internet gilt: Es sollten als wissenschaftliche Belege ausschließlich<br />

Texte zitiert werden, bei denen ein/e Autor/in genannt wird. Onlineenzyklopädien, wie<br />

insbeson<strong>der</strong>e Wikipedia, dienen einem ersten Einstieg in das Thema. Sie gelten aber nicht<br />

als wissenschaftliche Quellen und sind damit nicht zitierfähig.<br />

Im Fließtext wird ein Text aus dem Internet, ebenso wie eine Monographie, mit einer<br />

Kurzangabe in Klammern belegt: (Knapp 2011). Auf die Angabe <strong>der</strong> Seitenzahl wird bei<br />

Internetquellen verzichtet. Die Quelle ist im Literaturverzeichnis ausführlich anzugeben<br />

inkl. des Datums des Zugriffs auf die Quelle:<br />

Knapp, Gottfried (2011): Dimension des Erbärmlichen. Architektur und Deutsche Bahn,<br />

www.sueddeutsche.de/kultur/architektur-und-deutsche-bahn-dimensionen-deserbaermlichen-1.1102114<br />

(27.05.2011)<br />

Eine Ausnahme stellen Internetquellen dar, die als visuelle Beispiele für ein Thema<br />

herangezogen werden (wie z. B. Filme, Fotos, Illustrationen etc.). Hier kann <strong>der</strong> Beleg<br />

über eine Fußnote erfolgen. Genannt wird die vollständige URL und das Datum des letzten<br />

Abrufs.<br />

<br />

3

Literaturverzeichnis<br />

Aufgeführt werden alle Angaben, die gebraucht werden, um das Zitat zu finden: Vor- und<br />

Nachname <strong>der</strong>/des Autors/Autorin, Titel und Untertitel des Aufsatzes o<strong>der</strong> Buches, evtl.<br />

Reihentitel, Erscheinungsort und Erscheinungsjahr, evtl. Auflage (nur dann, wenn es<br />

bereits mehrere gibt), Seitenzahl des Kapitels (von bis).<br />

Am Ende <strong>der</strong> Literaturangabe steht immer ein Punkt.<br />

Monographie:<br />

Barthes, Roland (1989): Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie. Frankfurt/Main.<br />

Angabe einer Reihe und/o<strong>der</strong> eines Bandes:<br />

Gerndt, Helge (1990): Studienskript Volkskunde. Eine Handreichung für Studierende.<br />

Münchner Beiträge zur Volkskunde, Band 1, München.<br />

Monographie mit mehreren Autoren/Herausgebern:<br />

Bei mehr als drei Autoren kürzt man die Angabe durch et al. (ausgeschrieben et alii, lateinisch für<br />

„und an<strong>der</strong>e“) ab, <strong>der</strong>/die Erste wird genannt, die an<strong>der</strong>en nicht.<br />

Mühlhausen, Walter et al. (Hg.) (1998): Grenzgänger. Persönlichkeiten des deutschnie<strong>der</strong>ländischen<br />

Verhältnisses. Münster.<br />

Werden spätere Auflagen verwendet, werden diese auch so im Literaturverzeichnis angegeben:<br />

Klein, Armin (2008): Projektmanagement für <strong>Kultur</strong>manager. 3. Auflage, Wiesbaden.<br />

Wird ein Nachdruck verwendet, bezieht sich die Literaturangabe auch auf diesen, hat aber einen<br />

Verweis auf das ursprüngliche Erscheinungsjahr.<br />

Kracauer, Siegfried (1971): Die Angestellten. Erstdruck 1929, Frankfurt am Main.<br />

Aufsatz aus einem Sammelband:<br />

Schenk, Annemarie (1988): Interethnische Forschung. In: Brednich, Rolf W. (Hg.): Grundriss<br />

<strong>der</strong> Volkskunde. Einführung in die Forschungsfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Europäischen Ethnologie. Berlin, S.<br />

273-289.<br />

Zeitschrift:<br />

Bausinger, Hermann (1985): Traditionale Welten. Kontinuität und Wandel in <strong>der</strong> Volkskultur.<br />

In: Zeitschrift für Volkskunde 81, S. 173-191.<br />

Internetquelle:<br />

Knapp, Gottfried (2011): Dimension des Erbärmlichen. Architektur und Deutsche Bahn,<br />

www.sueddeutsche.de/kultur/architektur-und-deutsche-bahn-dimensionen-des-erbaermlichen-<br />

1.1102114 (27.05.2011).<br />

<br />

4

Beson<strong>der</strong>heiten:<br />

Lässt sich <strong>der</strong>/die Autor/in, das Jahr und/o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Ort einer Publikation nicht ermitteln,<br />

benutzt man folgende Abkürzungen:<br />

AutorIn: o.V. (steht für: ohne Verfasser)<br />

Jahr: o.J.<br />

Ort: o.O.<br />

Abgabe<br />

Alle schriftlichen Arbeiten müssen zweifach in gedruckter Form und einmal digital als<br />

pdf-Dokument abgegeben werden. Die Einzelheiten, wie zum z. B. die Abgabetermine<br />

klärt <strong>der</strong>/die DozentIn.<br />

<br />

5