Muskelspindeln und ihre Funktion - BGB Schweiz

Muskelspindeln und ihre Funktion - BGB Schweiz

Muskelspindeln und ihre Funktion - BGB Schweiz

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Muskelspindeln</strong> <strong>und</strong> <strong>ihre</strong> <strong>Funktion</strong><br />

von Dr. med. Bruno Baviera<br />

Dehnungsrezeptoren<br />

Um für eine Handlung die entsprechenden motorischen Einheiten<br />

zeitgerecht <strong>und</strong> in genügender Menge zu rekrutieren, ist das<br />

zentrale Nervensystem auf Informationen aus der Umwelt <strong>und</strong><br />

aus dem Körper selbst angewiesen. Nur schon beim Heben eines<br />

Armes ändern sich dauernd die Hebelverhältnisse <strong>und</strong> somit<br />

auch die benötigte momentane Kraft <strong>und</strong> somit auch die Anzahl<br />

der zu rekrutierenden motorischen Einheiten.<br />

Das ZNS ist somit immer auf einen kontinuierlichen Fluss von<br />

Informationen, auch aus den Gelenken, aus der Haut <strong>und</strong> aus<br />

der Muskulatur, angewiesen. Diesen Input nennen wir Sensorik.<br />

Der Begriff der Sensomotorik umschreibt die Tatsache, dass<br />

motorische Aktivität immer auf der Basis von sensorischem Input<br />

<strong>und</strong> sensorischer Verarbeitung stattfindet.<br />

So werden auch die eher motorischen Areale des Telenzephalons<br />

mit Informationen aus der Muskulatur versorgt (primärmotorischer,<br />

prämotorischer <strong>und</strong> supplementärer motorischer Cortex).<br />

Die wichtigsten Mechanorezeptoren in der Muskulatur sind die<br />

<strong>Muskelspindeln</strong>. Es handelt sich bei ihnen um hochdynamische<br />

Rezeptoren mit einem grossen Adaptationsverhalten. Das Spezielle<br />

an ihnen ist, dass sie selbst feine Muskelfasern enthalten,<br />

die <strong>ihre</strong>rseits vom zentralen Nervensystem her innerviert werden.<br />

Somit handelt es sich bei den <strong>Muskelspindeln</strong> um aktive Sensoren<br />

oder Rezeptoren.<br />

Die in der Folge stark vereinfacht dargestellte Arbeitsweise dieser<br />

Rezeptoren bildet eine wichtige Basis, um Elemente des motorischen<br />

Lernens, wie etwa in der Gymnastik, aber auch Wirkungsweisen<br />

von Kälteeinwirkungen <strong>und</strong> Massagen zu verstehen.<br />

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich in der folgenden<br />

Darstellung um eine starke Vereinfachung handelt.<br />

Die <strong>Muskelspindeln</strong> sind durch eine elastische bindegewebige<br />

Kapsel umschlossen. Ihre Länge misst zwischen 5 <strong>und</strong> 7 mm.<br />

Grobbau der Muskelspindel<br />

In der bindegewebigen Hülle der Muskelspindel liegen mehrere<br />

sogenannte Muskelspindel-Fasern. Wir unterscheiden zwei diverse<br />

Arten von Muskelspindel-Fasern:<br />

– Bag Fibres (Sack-Fasern)<br />

– Chain Fibres (Ketten-Fasern)<br />

Im Folgenden werden nur die Bag Fibres besprochen.<br />

Bei den Bag Fibres handelt es sich um drei in Serie geschaltete<br />

Bauelemente:<br />

– intrafusaler Muskelfaseranteil<br />

– elastischer Bag<br />

– intrafusaler Muskelfaseranteil<br />

Eine feine, quergestreifte Muskelfaser ist in Serie geschaltet mit<br />

einem elastischen Zwischenstück, dem wiederum eine intrafusale<br />

quergestreifte Muskelfaser folgt.<br />

Das Zwischenstück besteht aus Bindegewebe, ist sackartig aufgewölbt<br />

<strong>und</strong> beinhaltet viele Zellkerne. Die mechanische Eigenschaft<br />

ist Elastizität.<br />

Wird dieser elastische, sogenannte Bag gedehnt, kann er, wenn<br />

die Zugkraft nachlässt, wieder in seine Ursprungslänge zurückkehren.<br />

Dieser Aspekt ist ausserordentlich wichtig, um die Generierung<br />

der Aktionspotenziale zu verstehen.<br />

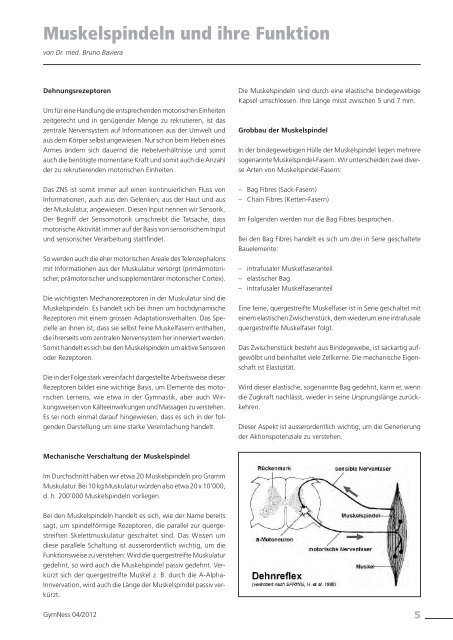

Mechanische Verschaltung der Muskelspindel<br />

Im Durchschnitt haben wir etwa 20 <strong>Muskelspindeln</strong> pro Gramm<br />

Muskulatur. Bei 10 kg Muskulatur würden also etwa 20 x 10'000,<br />

d. h. 200'000 <strong>Muskelspindeln</strong> vorliegen.<br />

Bei den <strong>Muskelspindeln</strong> handelt es sich, wie der Name bereits<br />

sagt, um spindelförmige Rezeptoren, die parallel zur quergestreiften<br />

Skelettmuskulatur geschaltet sind. Das Wissen um<br />

diese parallele Schaltung ist ausserordentlich wichtig, um die<br />

<strong>Funktion</strong>sweise zu verstehen: Wird die quergestreifte Muskulatur<br />

gedehnt, so wird auch die Muskelspindel passiv gedehnt. Verkürzt<br />

sich der quergestreifte Muskel z. B. durch die A-Alpha-<br />

Innvervation, wird auch die Länge der Muskelspindel passiv verkürzt.<br />

GymNess 04/2012 5

Es scheint, dass vor allem die Kettenfasern über <strong>ihre</strong> nervösen<br />

Afferenzen (Informationen zum zentralen Nervensystem hin)<br />

Informationen über den momentanen Längenzustand vermitteln.<br />

Die Bag-Fasern (Sack-Fasern) dienen vor allem dazu, das zentrale<br />

Nervensystem über Muskellängenveränderungen zu informieren.<br />

Je schneller ein Muskel seine Länge verändert, umso mehr reagiert<br />

die Muskelspindel auf diesen Reiz. Bei einer schnellen Muskeldehnung<br />

<strong>und</strong> somit auch Muskelspindeldehnung werden viele<br />

Aktionspotenziale generiert. Verkürzt sich die Skelettmuskulatur,<br />

d. h. die extrafusalen Muskelfasern, nimmt die Erregungsfrequenz<br />

aus der Muskelspindel ab.<br />

Je schneller der Muskel seine Länge verändert, umso grösser<br />

sind die Differenzen der Aktionspotenzialmuster.<br />

Gamma-Schlaufe<br />

Bei den intrafusalen Teilstücken handelt es sich um quergestreifte<br />

feine Muskelfaseranteile. Sie sind kontraktil <strong>und</strong> etwas plastisch.<br />

Plastizität in diesem Zusammenhang bedeutet, dass sie etwas<br />

länger werden, wenn dauernd an ihnen gezogen wird. Zudem<br />

sind sie als Muskelfasern kontraktil, d. h., sie können auf die<br />

Veranlassung einer entsprechenden Innervation Kraft erzeugen.<br />

Diese Kraft können sie entwickeln, indem sie länger werden,<br />

gleich lang bleiben oder sich verkürzen.<br />

Es sei jetzt schon darauf hingewiesen, dass bei einer passiven<br />

Dehnung der Muskelspindel sämtliche Faseranteile gedehnt werden,<br />

also die beiden intrafusalen Muskelfaserstücke sowie der<br />

Bag.<br />

Zusatzinformation für Interessierte<br />

Neben den Bag-Fasern (Sack-Fasern) enthält die Muskelspindel<br />

auch sogenannte Chain-Fasern (Kettenfasern). Diese Kettenfasern<br />

bestehen nur aus intrafusaler Muskulatur <strong>und</strong> enthalten keinen<br />

elastischen Bag. Es wird angenommen, dass <strong>ihre</strong> <strong>Funktion</strong>sweise<br />

dazu dient, das zentrale Nervensystem über den Längenzustand<br />

des Muskels zu informieren (statische <strong>Funktion</strong>).<br />

Informationen aus der Muskelspindel<br />

Höchstwahrscheinlich informieren die <strong>Muskelspindeln</strong> das zentrale<br />

Nervensystem über drei Phänomene:<br />

– Längenzustand der Muskulatur<br />

– Längenveränderung der Muskulatur<br />

– Geschwindigkeit der Längenveränderung der Muskulatur<br />

Der funktionelle Sinn der Muskelspindel wird erst klar, wenn wir<br />

den Einbau der Muskelspindel im Muskel <strong>und</strong> seine nervösen<br />

Verbindungen mit dem zentralen Nervensystem verstehen.<br />

Im Vorderhorn des Rückenmarks befinden sich viele kleine Motoneuronen.<br />

Ihre efferenten Axone innervieren die intrafusalen<br />

quergestreiften Muskelfaseranteile. Diese Motoneuronen werden<br />

Gamma-Motoneuronen genannt. Die <strong>Muskelspindeln</strong> werden<br />

durch zwei verschiedene Arten von Gamma-Motoneuronen<br />

innerviert. Die eine Art führt zu einer Verkürzung der intrafusalen<br />

Muskulatur, die andere Art führt zu einer Tonuserhöhung ohne<br />

Verkürzung.<br />

Diese Art der Innervation wird Gamma-Innervation genannt.<br />

Um den Bag (Sack) der Muskelspindel winden sich feine Nervenfasern.<br />

Sie werden Іa-Fasern genannt. Sie gehören zu den<br />

schnellsten Nervenfaserntypen, die wir besitzen.<br />

Wird aus irgendeinem Gr<strong>und</strong> der Bag gedehnt, <strong>und</strong> das ist die<br />

wichtigste Feststellung in diesem Zusammenhang, entstehen im<br />

la-System Aktionspotenziale. Diese werden über die Іa-Fasern<br />

über das Hinterhorn auf die A-Alpha-Motoneuronen des entsprechenden<br />

Muskels umgeschaltet.<br />

Es ist wichtig festzuhalten, dass die la-afferenten Fasern auf<br />

sämtliche A-Alpha-Motoneuronen des entsprechenden Muskels<br />

projizieren. Zudem gibt es auch noch Verschaltungen zu den<br />

sogenannten Synergisten des Ursprungmuskels.<br />

Hier zeichnen sich bereits die ersten Glieder eines sogenannten<br />

Eigenreflexes ab.<br />

Die Axone der A-Alpha-Motoneuronen verlassen das Vorderhorn.<br />

Ihre Fasern verlaufen in der vorderen Wurzel, münden in den<br />

Spinalnerv ein <strong>und</strong> innervieren die entsprechenden Muskelfasern<br />

entsprechend <strong>ihre</strong>r Kollateralisierung (motorische Einheit).<br />

6 GymNess 04/2012

Mit dem Begriff der Gamma-Schlaufe wird folgende physiologische<br />

Verschaltung umschrieben:<br />

– Efferente A-Gamma<br />

– Afferente la<br />

– Efferente A-Alpha<br />

Diese Gamma-Schlaufe wird in der Motorik-Literatur auch kurze<br />

Schlaufe oder Short-Loop genannt. Short-Loop bezieht sich auf<br />

die Long-Loop, d. h. die Verbindungen zwischen dem Rückenmark<br />

mit den aufsteigenden Bahnen, der zentralnervösen höheren<br />

Verarbeitung <strong>und</strong> den deszendierenden Systemen wieder auf<br />

das Rückenmark zurück. Nebenbei sei bemerkt, dass die Long-<br />

Loops nicht immer länger sein müssen als die Short-Loops.<br />

Aktivität der Muskelspindel bei passiver Dehnung des<br />

Muskels<br />

Wird durch die Gravitation oder die Kraft des Antagonisten ein<br />

Muskel gedehnt, werden die zu ihm parallel geschalteten <strong>Muskelspindeln</strong><br />

ebenfalls gedehnt. Im Innern der Muskelspindel führt<br />

das zu einer Dehnung der zwei intrafusalen Muskelfaseranteile<br />

sowie des Bags.<br />

Die Dehnung des Bags ist der adäquate Reiz für das Generieren<br />

von Aktionspotenzialen im la-System. Je schneller der Muskel<br />

gedehnt wird, umso mehr Aktivität entsteht im la-System. Dieses<br />

Verhalten nennen wir dynamisches Rezeptorverhalten. Wird der<br />

Muskel ganz langsam gedehnt, erfolgt nur eine leichte Zunahme<br />

von Aktionspotenzialen.<br />

Bleibt der Muskel nach der Dehnung in der gedehnten Stellung,<br />

verändert sich das Innere der Muskelspindel. Bei anhaltendem<br />

Dehnreiz zieht sich der elastische Bag etwas zusammen, <strong>und</strong> die<br />

intrafusalen Muskelfasern werden etwas länger. Dadurch nimmt<br />

bei gleichbleibender Muskellänge die Länge des intrafusalen<br />

Bags ab. Diese Längenabnahme des Bags führt zu einer Abnahme<br />

der Aktionspotenzialfrequenz im la-System. Diese Abnahme der<br />

Erregungsfrequenz bei gleichbleibendem Reiz nennt man Adaptation.<br />

Im gedehnten Zustand adaptieren die <strong>Muskelspindeln</strong>.<br />

Wird die Muskelspindel sehr schnell gedehnt, <strong>und</strong> somit auch<br />

der Bag, entsteht ein Schwall (Burst) von Erregungen im la-<br />

System. Diese Afferenzen projizieren auf den A-Alpha-Motoneuronen-Pool<br />

im Vorderhorn. Diese schwallartige Aktivierung<br />

(EPSP's) des A-Alpha-Motoneuronen-Pools führt zu einer kurzfristigen<br />

Aktivierung des gedehnten Muskels. Eine Muskelzuckung<br />

entsteht. Das ist das Bild, das entsteht, wenn der Arzt<br />

einen kurzen Schlag mit dem Reflexhammer auf die entsprechende<br />

Sehne oder die entsprechenden Bänder ausübt (Monosynaptischer<br />

Reflex).<br />

Zusatzinformation für Interessierte<br />

Die Muskelspindelfasern sind neben der la-Innervation noch mit<br />

einem zweiten Nervenfasertyp innerviert. Diese Nervenfasern<br />

sind II-Fasern <strong>und</strong> haben eine etwas langsamere Erregungsfortpflanzungs-Geschwindigkeit.<br />

Die II-Fasern beginnen an der intrafusalen<br />

Muskulatur. Es scheint, dass <strong>ihre</strong> Information eher eine<br />

statische ist, d. h. dass sie über die effektive Muskellänge Auskunft<br />

gibt <strong>und</strong> weniger über die Muskellängen-Veränderung.<br />

Die II-Fasern endigen ebenfalls auf Rückenmarksebene <strong>und</strong> projizieren<br />

auf den A-Alpha-Motoneuronen-Pool.<br />

Wichtige Verbindungen auf Rückenmark-Ebene<br />

Es ist ausserordentlich wichtig festzuhalten, dass die Ia- <strong>und</strong> II-<br />

Fasern über Interneuronen auf Rückenmarksebene noch eine<br />

Vielzahl von weiteren Verbindungen eingehen. So werden sämtliche<br />

Informationen aus den <strong>Muskelspindeln</strong> über nachgeschaltete<br />

Zellen der aufsteigenden Systeme den höheren ZNS-Ebenen vermittelt.<br />

Die Ia-Afferenzen hemmen auf den entsprechenden Rückenmarkssegmenten<br />

über Interneurone die Aktivität der antagonistischen<br />

Muskulatur.<br />

Über noch komplexere Verschaltungen werden die Alpha-Motoneuronen<br />

der gegenüberliegenden Körperseiten reziprok aktiviert.<br />

Aktivität aus den <strong>Muskelspindeln</strong> der Flexoren aktivieren in einem<br />

gewissen Mass die Extensoren der Gegenseite. Diese antagonistischen<br />

Verknüpfungen führen auf einer höheren Ebene zum<br />

sogenannten Lokomotionsmuster. Lokomotion bedeutet ja<br />

gegenseitiges gekreuztes Bewegen der oberen Extremitäten <strong>und</strong><br />

wiederum nach unten gekreuztes Aktivieren der unteren Extremitäten.<br />

Eine weitere Verknüpfung der Ia-Afferenzen führt zu einer Verbindung<br />

mit dem spinalen (Rückenmark) Schmerzsystem. Die<br />

Erregungsmuster aus dem Ia-System können die Aktivität von<br />

Schmerzafferenzen auf die nachgeschalteten Rückenmarksneurone<br />

hemmend beeinflussen. Dieser Einfluss findet auf den sogenannten<br />

WDR (Wide Dynamic Range Neuronen) statt. Diese<br />

Hemmung von Schmerzwahrnehmungen auslösenden Systemen<br />

ist unter dem Namen der Gate-Control bekannt geworden.<br />

Bleibt die Muskelspindel eine gewisse Zeit in <strong>ihre</strong>r Länge unverändert,<br />

pendelt sich das Afferenzmuster im la-System auf einem<br />

gewissen Niveau ein. Die resultierende Erregungsfrequenz gibt<br />

nun eine Information über die effektive momentane Länge des<br />

Muskels (Statischer Zustand).<br />

GymNess 04/2012<br />

7

Aktivität der <strong>Muskelspindeln</strong> in Bewegungssituationen<br />

Bis anhin haben wir die <strong>Funktion</strong>sweise der sogenannten passiven<br />

Muskelspindelfunktion besprochen. Im Verlaufe von Bewegungen,<br />

Handlungen, insbesondere aber während dem motorischen<br />

Lernen oder aber der motorischen Auseinandersetzung mit einer<br />

nicht antizipierbaren Umgebung hat die aktive Muskelspindel<br />

eine grosse Bedeutung.<br />

Handlungen setzen immer eine Antizipation des eigenen Körperzustandes<br />

sowie der Umgebung voraus. Diese Antizipation<br />

findet auch über den sensorischen Input aus dem Ia- <strong>und</strong> II-<br />

System statt. Auf der Gr<strong>und</strong>lage der sensorischen Verarbeitung<br />

werden dann in den motorischen Arealen unseres Gehirns die<br />

deszendierenden Systeme so aktiviert, dass die beabsichtigte<br />

Handlung stattfinden kann.<br />

In diesem Sinn können modellartig drei verschiedene motorische<br />

Situationen unterschieden werden:<br />

– Widerstände grösser als erwartet<br />

– Widerstände kleiner als erwartet<br />

– Widerstände gleich gross wie erwartet<br />

Widerstand grösser als erwartet<br />

Stellen wir uns eine motorische Situation vor, in der wir ein<br />

Gewicht anheben wollen. Unsere motorischen Programme führen<br />

zur Aktivierung einer gewissen Anzahl von motorischen Einheiten.<br />

Da der Widerstand durch das Gewicht jedoch grösser ist als<br />

erwartet, werden vorerst zu wenig motorische Einheiten rekrutiert.<br />

Da über die deszendierenden Programme aber auch die<br />

Gamma-Motoneuronen aktiviert werden, findet in der intrafusalen<br />

Muskulatur eine Muskelverkürzung statt. Diese Muskelverkürzung<br />

bei gleichbleibender Muskelspindellänge führt nun<br />

zu einer Dehnung des elastischen Bags. Diese Bag-Dehnung<br />

führt <strong>ihre</strong>rseits nun wieder zu einer Zunahme der Aktionspotenziale<br />

im Ia-System. Über diese Ia-Afferenzen auf dem Alpha-<br />

Motoneuronen-Pool werden nun zusätzliche A-Alpha-Motoneuronen<br />

aktiviert. So kann durch die zunehmende Rekrutierung<br />

von motorischen Einheiten quasi auf spinaler Ebene eine Nachregulierung<br />

der Kraftentwicklung stattfinden.<br />

Widerstand kleiner als erwartet<br />

Erfolgt über die absteigenden Systeme ein Informationsmuster, das<br />

mehr motorische Einheiten erregt als eigentlich benötig würden,<br />

führt das zu einer plötzlichen Muskelverkürzung. Durch die plötzliche<br />

Verkürzung wird die zum Muskel parallel geschaltete Muskelspindel<br />

plötzlich verkürzt. In der Muskelspindel drin führt das zu einer Verkürzung<br />

des elastischen Bags mit einer konsekutiven Abnahme der<br />

Erregungsfrequenz im Ia-System. Da nun aktivitätsfördernde Einflüsse<br />

auf den Alpha-Motoneuronen-Pool wegfallen (weniger EPSP's) werden<br />

nun auch weniger motorische Einheiten überschwellig erregt.<br />

Die Folge ist eine Kraftabnahme. Auch hier wiederum ein Nachstelleffekt<br />

auf der Gr<strong>und</strong>lage eines sensorischen Inputs.<br />

8<br />

Es sei festgehalten, dass in Ruhezuständen die <strong>Muskelspindeln</strong><br />

eine gewisse Ruheaktivität im Ia-System generieren. Findet nun<br />

eine plötzliche Muskelspindelentlastung, d. h. eine Muskelspindelverkürzung<br />

statt, kann es sein, dass die Erregungsfrequenz<br />

im Ia-System unter die Ruhefrequenz oder sogar auf Null abfällt.<br />

Diese kurz dauernde Pause an Erregungen wird Spindelpause<br />

genannt. Während der Spindelpause erhalten die A-Alpha-Motoneuronen<br />

auf Rückenmarksebene keine fördernden Einflüsse<br />

aus der Muskelspindel. In diesem Zustand der geringsten Innervation<br />

sind die Muskelfasern wenig aktiv <strong>und</strong> können in dieser<br />

Phase gut gedehnt werden. Von diesem Prinzip macht die Methode<br />

der postisometrischen Relaxation Gebrauch.<br />

Widerstand gleich gross wie erwartet<br />

Wurden Handlungen mehrere Tausend Male geübt <strong>und</strong> sind<br />

sozusagen automatisiert, gelingt es, den oberen Ebenen des<br />

Nervensystems über <strong>ihre</strong> deszendierende Beeinflussung dem A-<br />

Alpha- <strong>und</strong> Gamma-Motoneuronen-Pool eine situationsgerechte<br />

Aktivierung zuzuführen.<br />

Alpha-Motoneuronen <strong>und</strong> Gamma-Motoneuronen werden so<br />

weit aktiviert, dass die extrafusale Muskelverkürzung parallel<br />

mit der intrafusalen Muskelverkürzung abläuft. Verkürzt sich<br />

nun die Muskelspindellänge als Ganzes <strong>und</strong> verkürzen sich in<br />

ihr die intrafusalen Muskelfasern, bleibt der Längenzustand des<br />

Bags gleich gross. Eine gleichbleibende Länge des Bags führt<br />

aber zu keiner Veränderung des Afferenzflusses im Ia-System.<br />

Weder eine Zunahme noch eine Abnahme dieses Afferenzflusses<br />

ist aber nötig, da die übergeordneten Systeme zu einer korrekten<br />

Aktivierung von motorischen Einheiten geführt haben.<br />

Während des motorischen Lernens ist ein wichtiges Ziel, dass<br />

die deszendierende Aktivierung von A-Gamma- <strong>und</strong> A-Alpha-<br />

Motoneuronen parallel verläuft. So sind in der Folge keine<br />

peripheren Nachstellungsanforderungen mehr nötig. Solche<br />

Bewegungsabläufe sind auch schnell möglich, da die Bewegungs -<br />

programme nicht immer wieder nachgestellt werden müssen.<br />

Das Rückführen der Ia-Muster über die aufsteigenden Systeme<br />

bis in die motorischen Areale des Gehirns, die entsprechende<br />

Generierung der adäquaten Aktivitätsmuster <strong>und</strong> deren Übermittlung<br />

über die deszendierenden Systeme bis zum A-Alpha-<br />

Motoneuronen-Pool dauert etwas weniger als 1 Sek<strong>und</strong>e. Deshalb<br />

sind Menschen, die neue Bewegungen lernen müssen, oder<br />

Menschen mit Hirnschädigungen in <strong>ihre</strong>r motorischen Performance<br />

verlangsamt.<br />

Muskelspindel <strong>und</strong> Massage<br />

Während den klassischen Massagen werden mechanische Kräfte<br />

von aussen über die Haut auch auf die Muskelgewebe appliziert.<br />

Seit urdenklichen Zeiten wird die Massage auch zur Tonus- (Spannungs-)<br />

Beeinflussung der Skelettmuskulatur verwendet. Die<br />

Physiologie der Muskelspannung ist komplex <strong>und</strong> vielschichtig.<br />

In diesem Zusammenhang muss dennoch zwischen einem visko -<br />

GymNess 04/2012

elastischen Tonus <strong>und</strong> einem Innervationstonus unterschieden<br />

werden. Der Innervationstonus wird gelegentlich auch als kontraktile<br />

Aktivität bezeichnet. Der viskoelastische Tonus setzt sich aus<br />

den Materialeigenschaften der Strukturen des Muskelgewebes<br />

zusammen. So enthält der Muskel viele bindegewebige Anteile<br />

(kollagene Fasern), die durch <strong>ihre</strong> räumliche Anordnung eine<br />

gewisse Elastizität aufweisen. Sind diese bindegewebigen Anteile<br />

<strong>und</strong> auch die elastischen Anteile der Sarkomere nicht genügend<br />

gleitfähig, resultiert eine übermässige Muskelsteifigkeit. Diese<br />

Muskelsteifigkeit kann auch als passive Muskelsteifigkeit bezeichnet<br />

werden, da sie nicht die Folge einer Aktivierung von motorischen<br />

Einheiten ist.<br />

Der kontraktile Tonus, der Innervationstonus oder der aktive<br />

Tonus ist das Resultat einer Aktivität der motorischen Einheiten.<br />

Tonisierende Massage<br />

Ist ein Muskel aus irgendwelchen Gründen zu schlaff, d. h. zu<br />

wenig aktiviert, d. h. zu wenig tonisch, kann eine tonisierende<br />

Massage angezeigt sein. Auf der Gr<strong>und</strong>lage der Kenntnisse der<br />

<strong>Funktion</strong>sweise der passiven Muskelspindel kann nun eine kräftige<br />

<strong>und</strong> schnelle Dehnung durch die entsprechenden Massagegriffe<br />

zu einer Aktivierung der <strong>Muskelspindeln</strong> führen. Durch die Dehnung<br />

der Bag-Abschnitte entstehen vermehrt Afferenzen im Ia-<br />

System <strong>und</strong> somit eine zusätzliche Aktivierung des A-Alpha-<br />

Motoneuronen-Pools. Inwieweit diese Massage jedoch zu einer<br />

anhaltenden Tonisierung führen kann, ist fragwürdig.<br />

Durch die entsprechende Massage kann jedoch über die Afferenzen<br />

aus der Muskelspindel auch eine verbesserte Repräsentation des<br />

entsprechenden Muskelgebietes im Nervensystem stattfinden.<br />

Diese verbesserte Repräsentation kann möglicherweise die Ursache<br />

einer besseren willkürlichen Tonusgenerierung sein.<br />

Kälteeinwirkung <strong>und</strong> Tonusbeeinflussung<br />

Kälteeinwirkung <strong>und</strong> Tonussenkung<br />

Möglicherweise werden die A-Gamma-Motoneuronen über die<br />

Kältefasern (A-Delta-Fasern) gehemmt. Über die Hemmung des<br />

A-Gamma-Systems wäre eine Entlastung der intrafusalen Muskelfasern<br />

die Folge, was konsekutiv zu einer Entdehnung der Bag-<br />

Anteile führen würde. So entstünde weniger Aktivität im<br />

Ia-System <strong>und</strong> somit eine geringere Aktivierung des A- Al pha-<br />

Motoneuronen-Pools. Eine Tonusabnahme wäre die Folge. Allerdings<br />

kann solch ein Prozedere nur Erfolg haben, wenn der<br />

gesamte Organismus in einer positiven Wärmebilanz ist. Die<br />

hypothalamischen <strong>und</strong> spinalen thermoregulatorisch aktiven<br />

Strukturen müssten durch eine vorgängige Wärmeapplikation<br />

ruhig gestellt werden. So würden die thermoregulatorischen<br />

Einflüsse zur Wärmeproduktion auf die A-Alpha-Motoneuronen<br />

wegfallen.<br />

Kälteeinwirkung <strong>und</strong> Tonuserhöhung<br />

Bei nachhaltiger <strong>und</strong> grossflächiger Kälteeinwirkung überwiegt<br />

aber der Muskeltonus erhöhende Effekt. Die Kältefasern (A-Delta-Fasern)<br />

haben einen aktivitätsfördernden Einfluss (EPSP's) auf<br />

die Alpha-Motoneuronen.<br />

Muskeltonus steigernd wäre somit eine schnelle <strong>und</strong> kräftige<br />

Massage mit einer zusätzlichen Kälteeinwirkung. Detonisierend<br />

wären eher langsame feinere Massagen unter Beihilfe einer vorangehenden<br />

Wärmeapplikation.<br />

Detonisierende Massagen<br />

Da die Massageeinwirkung immer das ganze Muskelgewebe<br />

betrifft, werden zur Lockerung der viskoelastischen Steifigkeit<br />

immer auch die <strong>Muskelspindeln</strong> aktiviert. Soll nun ein Muskel<br />

mit erhöhtem Tonus detonisiert werden, müssen die Massagegriffe<br />

den Aktivitätszustand der <strong>Muskelspindeln</strong> berücksichtigen.<br />

Da jede Dehnung zu einer Aktivitätszunahme auf den Alpha-<br />

Motoneuronen-Pool führt, muss diese Aktivitätszunahme so<br />

gering wie möglich gehalten werden. Somit sind langsame <strong>und</strong><br />

anhaltende Massagegriffe zur Detonisierung notwendig.<br />

Hypothetisch wäre analog zur postisometrischen Relaxation auch<br />

eine starke Aktivierung durch kräftige <strong>und</strong> schnelle Massagegriffe<br />

denkbar. Dadurch würde nach einer maximalen Aktivierung der<br />

<strong>Muskelspindeln</strong> (passiv) <strong>und</strong> nach einer kurzen Dehnpause eine<br />

Muskelspindelpause einsetzen. In dieser Muskelspindelpause ist<br />

der kontraktile Aktivitätszustand der Muskulatur verringert. In<br />

dieser kurzen Zeitspanne ist eine zusätzliche Dehnung <strong>und</strong> Mobilisation<br />

der bindegewebigen Anteile des Muskels möglich.<br />

GymNess 04/2012 9