Musterseiten RWE Bau-Handbuch

Musterseiten RWE Bau-Handbuch

Musterseiten RWE Bau-Handbuch

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

20 Innenraumbeleuchtung<br />

Inhaltsübersicht<br />

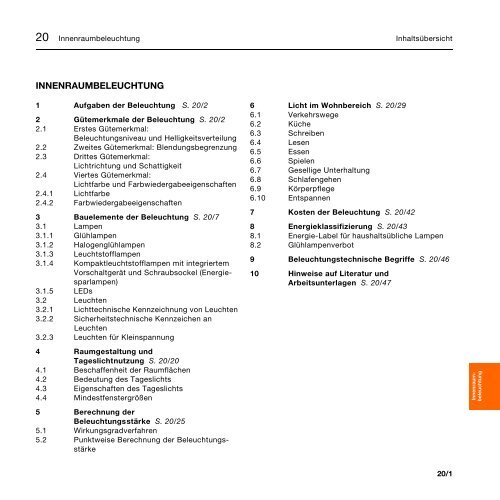

INNENRAUMBELEUCHTUNG<br />

1 Aufgaben der Beleuchtung S. 20/2<br />

2 Gütemerkmale der Beleuchtung S. 20/2<br />

2.1 Erstes Gütemerkmal:<br />

Beleuchtungsniveau und Helligkeitsverteilung<br />

2.2 Zweites Gütemerkmal: Blendungsbegrenzung<br />

2.3 Drittes Gütemerkmal:<br />

Lichtrichtung und Schattigkeit<br />

2.4 Viertes Gütemerkmal:<br />

Lichtfarbe und Farbwiedergabeeigenschaften<br />

2.4.1 Lichtfarbe<br />

2.4.2 Farbwiedergabeeigenschaften<br />

3 <strong>Bau</strong>elemente der Beleuchtung S. 20/7<br />

3.1 Lampen<br />

3.1.1 Glühlampen<br />

3.1.2 Halogenglühlampen<br />

3.1.3 Leuchtstofflampen<br />

3.1.4 Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem<br />

Vorschaltgerät und Schraubsockel (Energiesparlampen)<br />

3.1.5 LEDs<br />

3.2 Leuchten<br />

3.2.1 Lichttechnische Kennzeichnung von Leuchten<br />

3.2.2 Sicherheitstechnische Kennzeichen an<br />

Leuchten<br />

3.2.3 Leuchten für Kleinspannung<br />

4 Raumgestaltung und<br />

Tageslichtnutzung S. 20/20<br />

4.1 Beschaffenheit der Raumflächen<br />

4.2 Bedeutung des Tageslichts<br />

4.3 Eigenschaften des Tageslichts<br />

4.4 Mindestfenstergrößen<br />

5 Berechnung der<br />

Beleuchtungsstärke S. 20/25<br />

5.1 Wirkungsgradverfahren<br />

5.2 Punktweise Berechnung der Beleuchtungsstärke<br />

6 Licht im Wohnbereich S. 20/29<br />

6.1 Verkehrswege<br />

6.2 Küche<br />

6.3 Schreiben<br />

6.4 Lesen<br />

6.5 Essen<br />

6.6 Spielen<br />

6.7 Gesellige Unterhaltung<br />

6.8 Schlafengehen<br />

6.9 Körperpflege<br />

6.10 Entspannen<br />

7 Kosten der Beleuchtung S. 20/42<br />

8 Energieklassifizierung S. 20/43<br />

8.1 Energie-Label für haushaltsübliche Lampen<br />

8.2 Glühlampenverbot<br />

9 Beleuchtungstechnische Begriffe S. 20/46<br />

10 Hinweise auf Literatur und<br />

Arbeitsunterlagen S. 20/47<br />

Innenraumbeleuchtung<br />

20/1

20 Innenraumbeleuchtung<br />

Gütemerkmale<br />

INNENRAUMBELEUCHTUNG<br />

1 Aufgaben der Beleuchtung<br />

Die Beleuchtung soll gute Sehbedingungen schaffen, zum<br />

physischen und psychischen Wohlbefinden des Menschen<br />

beitragen, und sie soll helfen, Unfälle zu verhüten.<br />

In stimmungsbetonten Räumen, im Wohnbereich sowie<br />

in Räumen für kulturelle und repräsentative Zwecke hat<br />

die Beleuchtung in besonderem Maße Fragen der Ästhetik<br />

und Behaglichkeit zu berücksichtigen.<br />

In Arbeitsräumen ist gute Beleuchtung die Voraussetzung<br />

für eine einwandfreie, sichere und leichte Erledigung<br />

der gestellten Aufgaben. Sie entwickelt die volle<br />

Leistungsbereitschaft und wirkt vorzeitiger Ermüdung<br />

entgegen. Damit beeinflusst sie das Arbeitsergebnis.<br />

In Eingängen, Fluren und Treppenhäusern muss die Beleuchtung<br />

vor allem zum gefahrlosen und sicheren Verkehrsablauf<br />

beitragen.<br />

Die Beleuchtung muss diese zweckbestimmten Aufgaben<br />

erfüllen und sich gleichzeitig in ein gestalterisches<br />

Konzept einfügen. Es ist vorteilhaft, dies bereits im frühen<br />

Planungsstadium zu berücksichtigen, da zu späte<br />

Bemühungen um eine bessere Beleuchtung gewöhnlich<br />

mit erheblichen baulichen Änderungen und finanziellem<br />

Aufwand verbunden sind.<br />

Viel Licht bedeutet noch keine gute Beleuchtung. Es<br />

gibt mehrere Gütemerkmale, die abhängig vom Anwendungsgebiet<br />

gleich wichtig oder sogar noch<br />

wichtiger sind.<br />

2 Gütemerkmale der Beleuchtung<br />

In Anlehnung an die Norm DIN EN 12464 [1] sind allgemein<br />

vier Hauptgesichtspunkte aufzuführen, nach denen<br />

die Güte einer Beleuchtung zu beurteilen ist.<br />

2.1 Erstes Gütemerkmal:<br />

Beleuchtungsniveau und Helligkeitsverteilung<br />

Das Niveau der Beleuchtung wird durch die mittlere,<br />

vorzugsweise horizontale Beleuchtungsstärke *) im<br />

beurteilten Raumbereich und durch ihre Gleichmäßigkeit<br />

beschrieben. Während im gewerblichen Bereich die<br />

Norm, die Arbeitsstättenregel sowie Schriften der Berufsgenossenschaften<br />

bestimmten Tätigkeiten konkrete<br />

Beleuchtungsstärken verbindlich zuordnen, können für<br />

den Wohnbereich lediglich Erfahrungswerte empfohlen<br />

werden, häufig in Analogie zu den Normwerten für vergleichbare<br />

Tätigkeiten, Bild 20-1.<br />

Empfohlene<br />

Beleuchtungsstärke<br />

in Lux<br />

Charakterisierung<br />

der<br />

Sehaufgabe<br />

Zuordnung von<br />

Räumen und<br />

Tätigkeiten im<br />

Wohnbereich<br />

10 – 50 Orientierung Garderobe, Diele,<br />

Flure und Treppen<br />

300 – 1000 Normale Sehaufgaben;<br />

kleine Details<br />

mit mittleren<br />

Kontrasten<br />

1000 – 2000 Schwierige<br />

Sehaufgaben;<br />

kleine Details<br />

mit geringen<br />

Kontrasten<br />

50 – 300 Leichte<br />

Sehaufgaben;<br />

große Details<br />

mit hohen Kontrasten<br />

Allgemeinbeleuchtung,<br />

Schlafraum,<br />

Wohnraum, Kinderzimmer,<br />

Bad<br />

Küche, Hausarbeiten,<br />

Körper-,<br />

Wäschepflege,<br />

Schreiben, Lesen,<br />

Basteln<br />

Nähen, feine<br />

Hand- und Bastelarbeiten,<br />

Zeichnen<br />

Größe der<br />

beleuchteten<br />

Fläche<br />

Ganzer<br />

Raum<br />

Ganzer<br />

Raum<br />

Arbeits-<br />

Bereich/<br />

-Tisch<br />

Kleiner<br />

Arbeitsbereich<br />

20-1 Empfohlene Beleuchtungsstärken im Wohnbereich<br />

*) Definition der beleuchtungstechnischen Begriffe siehe Abschnitt 9.<br />

20/2

20 Innenraumbeleuchtung<br />

Gütemerkmale<br />

Da unser Auge nicht unmittelbar die Beleuchtungsstärke,<br />

sondern nur das von den Gegenständen reflektierte Licht<br />

bewerten kann, spielt das Reflexionsverhalten der beleuchteten<br />

Flächen eine große Rolle. Dunkle Flächen erfordern<br />

höhere Beleuchtungsstärken als helle Flächen,<br />

damit das Auge den gleichen Helligkeitseindruck<br />

(Leuchtdichte *) ) wahrnimmt.<br />

100%<br />

90%<br />

Sehschärfe<br />

70%<br />

50%<br />

Die erforderliche Leuchtdichte steigt mit der Schwierigkeit<br />

der Sehaufgabe. Diese ist von der Größe des betrachteten<br />

Details, des Kontrastes (Leuchtdichteunterschied)<br />

und der Geschwindigkeit des Sehvorgangs<br />

abhängig. Zu berücksichtigen sind außerdem die Dauer<br />

der Seharbeit, das Alter der beteiligten Personen, die Tageslichtverhältnisse<br />

sowie der Einfluss auf die Leistung<br />

und Leistungsbereitschaft, auch bei sehunabhängigen<br />

Tätigkeiten, Bilder 20-2 bis 20-4.<br />

Große Leuchtdichteunterschiede im Gesichtsfeld infolge<br />

schlecht abgeschirmter Lampen, heller Fensterflächen,<br />

Spiegelungen, ungleichmäßiger Ausleuchtung und stark<br />

unterschiedlicher Reflexionsverhältnisse von Mobiliar,<br />

Von der Schwierigkeit der Sehaufgabe<br />

hängen die Anforderungen<br />

an die Güte der Beleuchtung ab,<br />

insbesonders auch das Beleuchtungsniveau.<br />

Die Sehaufgabe ist desto schwieriger,<br />

je geringer der Kontrast ist, je kleiner<br />

das Sehobjekt ist und je schneller<br />

das Sehobjekt wahrgenommen<br />

werden muß.<br />

So ist eine schwarze Schrift auf<br />

weißem Papier leichter lesbar als<br />

eine gleiche Schrift auf grauem<br />

Untergrund. Mit höherem Beleuchtungsniveau<br />

kann man nachhelfen.<br />

Von der Schwierigkeit der Sehaufgabe<br />

hängen die Anforderungen<br />

an die Güte der Beleuchtung ab,<br />

insbesonders auch das Beleuchtungsniveau.<br />

Die Sehaufgabe ist desto schwieriger,<br />

je geringer der Kontrast ist, je kleiner<br />

das Sehobjekt ist und je schneller<br />

das Sehobjekt wahrgenommen<br />

werden muß.<br />

So ist eine schwarze Schrift auf<br />

weißem Papier leichter lesbar als<br />

eine gleiche Schrift auf grauem<br />

Untergrund. Mit höherem Beleuchtungsniveau<br />

kann man nachhelfen.<br />

20-2 Auf weißem Grund ist die Schrift leichter zu lesen als<br />

auf grauem. Ein geringerer Kontrast erfordert daher<br />

eine höhere Beleuchtungsstärke<br />

20-3 Die Schriftgröße beeinflusst<br />

die Schwierigkeit<br />

der Sehaufgabe.<br />

Kleine Details verlangen<br />

eine besonders gute<br />

Beleuchtung<br />

20J. 40J. 60J. 80J.<br />

20-4 Ältere Menschen<br />

brauchen eine bessere<br />

Beleuchtung als<br />

jüngere, da die<br />

Sehschärfe mit dem<br />

Alter nachlässt<br />

Decke und Wänden können störend und ermüdend wirken.<br />

Im ungünstigsten Fall vermindern sie das Sehvermögen.<br />

Andererseits erzeugt eine völlig gleichmäßige<br />

Leuchtdichteverteilung einen monotonen Raumeindruck.<br />

Eine zweckmäßige Allgemeinbeleuchtung ermöglicht<br />

gleich gute Sehverhältnisse und eine ausgeglichene<br />

Leuchtdichteverteilung im gesamten Raum. Selbstverständlich<br />

können besondere Sehaufgaben in einzelnen<br />

Raumzonen oder auch Akzente, die der Gestaltung des<br />

Raumes dienen, eine separate Beleuchtungsart erfordern.<br />

Die Anpassung des Sehsinns an stark abweichende<br />

Leuchtdichte-Niveaus benötigt Zeit und Energie. Für<br />

abwechselnd betretbare, benachbarte Räume (wie Arbeitsraum<br />

und angrenzenden Flur) und für solche, die ins<br />

Freie führen, ist daher eine geeignete Anpassung der<br />

Leuchtdichteverhältnisse zu empfehlen.<br />

2.2 Zweites Gütemerkmal: Blendungsbegrenzung<br />

Innenraumbeleuchtung<br />

*) Definition der beleuchtungstechnischen Begriffe siehe Abschnitt 9.<br />

Blendung kann die Sehfunktion deutlich messbar herabsetzen<br />

(physiologische Blendung). Dieses Phänomen ist<br />

20/3

20 Innenraumbeleuchtung<br />

Gütemerkmale<br />

bei fehlendem Sonnenschutz allgemein bekannt. Schon<br />

geringe Blendung kann als störende Ablenkung empfunden<br />

werden, die Konzentrationsfähigkeit vermindern und<br />

so das Wohlbefinden herabsetzen (psychologische Blendung).<br />

Nach Art ihrer Ursache unterscheidet man zwischen Direktblendung<br />

und Reflexblendung.<br />

Beim unmittelbaren Blick auf selbstleuchtende Flächen,<br />

z. B. unzureichend abgeschirmte Lampen, kann eine Direktblendung<br />

auftreten. Die Blendungsempfindlichkeit<br />

steigt mit den Leuchtdichten und der Größe der im Blickfeld<br />

befindlichen leuchtenden Flächen. Sind deren Hintergrund<br />

und die Umgebung dunkel, wird die Blendwirkung<br />

verstärkt. Außerdem ist die Lage der leuchtenden<br />

Flächen im Gesichtsfeld von Bedeutung. Bei der üblichen<br />

horizontalen Blickrichtung liegt der kritische Blickwinkelbereich<br />

zwischen 0 und 55 Grad, Bild 20-5.<br />

In besonderen Fällen, z. B. bei der Beleuchtung festlicher<br />

Räume oder Eingangsbereiche, können höhere Leuchtdichten<br />

und Kontraste zur Umgebung auch akzeptiert<br />

oder erwünscht sein, wenn sie nicht von einer Aufgabe<br />

ablenken, sondern als brillantes und belebendes Element<br />

dienen (z. B. beim Kronleuchter).<br />

Reflexblendung wird durch störende Reflexe auf<br />

blanken Oberflächen verursacht, z. B. auf Tischplatten,<br />

Bildern, Glasscheiben oder anderen glänzenden Materialien.<br />

Sie lässt sich oftmals durch Festlegen einer geeigneten<br />

Lichteinfallsrichtung vermeiden, Bild 20-6.<br />

45°<br />

20-5 Beispiel für Direktblendung<br />

richtig<br />

falsch<br />

Arbeitsflächen, Papier, Schriften, Bildschirme, Tastaturen<br />

von Schreibmaschinen oder Computern und dergleichen<br />

sollen möglichst matte Oberflächen haben. Sind Leuchten<br />

so angeordnet, dass sie störende Lichtreflexe erzeugen<br />

können, sollen sie in den betreffenden Ausstrahlungsbereichen<br />

möglichst geringe Leuchtdichten haben.<br />

Häufig wird unbewusst versucht, die Reflexblendung<br />

durch Änderung der Blickrichtung und der Körperhaltung<br />

zu vermeiden. Kurzfristig kann dies zu Verspannungen<br />

und Kopfschmerzen, langfristig zu Haltungsschäden führen.<br />

20-6 Beispiel für Reflexblendung und ihr Vermeiden durch<br />

richtiges Anordnen der Leuchte<br />

20/4

20 Innenraumbeleuchtung<br />

Gütemerkmale<br />

2.3 Drittes Gütemerkmal:<br />

Lichtrichtung und Schattigkeit<br />

Die Oberflächenbeschaffenheit und die körperlichen Formen<br />

von Gegenständen lassen sich meist nur mit Hilfe<br />

von Schattenbildung erkennen. Eine gleichförmige Beleuchtung<br />

von allen Seiten oder eine sehr gleichmäßige<br />

Indirektbeleuchtung lassen keine oder nur geringe Schattenbildung<br />

zu. Die Oberflächen wirken dann glatt und<br />

strukturlos; Gegenstände und auch der gesamte Raum<br />

werden als flach und eintönig erlebt. Um dies zu vermeiden<br />

ist eine Hauptlichtrichtung anzustreben, Bild 20-7.<br />

2.4 Viertes Gütemerkmal:<br />

Lichtfarbe und Farbwiedergabeeigenschaften<br />

Die Farbe des Lichts und die Farben der Körper und Flächen<br />

im Raum tragen zum Erkennen unserer Umwelt bei.<br />

Sie haben aber zugleich psychophysische Wirkungen<br />

und beeinflussen die Stimmung des Menschen. Es sind<br />

die beiden Merkmale Lichtfarbe und Farbwiedergabeeigenschaft,<br />

deren richtige Beurteilung Voraussetzung<br />

für Behaglichkeit und einwandfreies Farberkennen ist.<br />

2.4.1 Lichtfarbe<br />

Die Lichtfarbe lässt sich als Sinneseindruck beschreiben,<br />

mit dem ein weißes Objekt vom Betrachter wahrgenommen<br />

wird. Die für allgemeine Beleuchtungszwecke verwendeten<br />

Lichtfarben lassen sich in drei nicht scharf<br />

voneinander trennbare Gruppen einteilen. Jeder Lichtfarbe<br />

wird eine sogenannte „ähnlichste Farbtemperatur“<br />

zugeordnet, die jedoch allgemein nicht mit der tatsächlichen<br />

Temperatur der Lichtquelle identisch ist.<br />

Warmweiße zu Gelb/Rot tendierende Lichtfarben, ww<br />

(ähnlichste Farbtemperatur < 3300 K)<br />

20-7 Erkennbarkeit der Kugelform unter schattenloser und<br />

gerichteter Beleuchtung<br />

Neutralweiße Lichtfarben, nw<br />

(ähnlichste Farbtemperatur im Bereich 3300 K bis 5300 K)<br />

Tageslichtweiße zu Blau tendierende Lichtfarben, tw<br />

(ähnlichste Farbtemperatur > 5300 K)<br />

Der Verlauf der Schattenränder soll in der Regel weich<br />

sein. Die Qualität der Schattenränder wird wesentlich<br />

durch die Größe der Lampe bzw. der leuchtenden Teile<br />

der Lampe und Leuchte bestimmt. Bei gleichem Beleuchtungsabstand<br />

erzeugt die Wendel einer klaren<br />

Glühlampe einen sehr harten Schatten, die leuchtende<br />

Oberfläche einer Kompaktleuchtstofflampe einen weicheren<br />

Schatten und eine opale Kugelleuchte einen sehr<br />

weichen Schatten, der u. U. nicht mehr erkennbar ist.Tiefe<br />

und harte Schlagschatten beeinträchtigen die Erkennbarkeit<br />

und Sicherheit, z. B. in Gängen und auf Treppen.<br />

Die Lichtfarbe der Lichtquellen ist für den jeweiligen Anwendungsbereich<br />

nach verschiedenen Gesichtspunkten<br />

wählbar. Es wird jedoch empfohlen, folgende Beziehung<br />

zu beachten:<br />

Warmweiße Lichtfarben sind vorzugsweise am Abend<br />

und bei niedrigen Beleuchtungsstärken (bis 300 lx) angebracht.<br />

Sie gehören vorwiegend in Räume, die der Entspannung<br />

dienen oder festlichen Charakter haben. Entsprechend<br />

der Lichtfarbe von Glühlampen werden sie im<br />

Wohnbereich bevorzugt.<br />

Innenraumbeleuchtung<br />

20/5

20 Innenraumbeleuchtung<br />

Gütemerkmale<br />

Neutralweiße Lichtfarben sind für höhere Beleuchtungsstärken<br />

vornehmlich zur Unterstützung von Arbeiten<br />

geeignet (ab etwa 300 lx). Sie sollten in Arbeitsräumen<br />

verwendet werden und lassen sich auch besser mit<br />

Tageslicht kombinieren als warmweiß.<br />

Tageslichtweiße Lichtfarben sollten in erster Linie zur<br />

Ergänzung des Tageslichtes bei hohen Beleuchtungsstärken<br />

(mehr als 500 lx) eingesetzt werden. Sie unterstreichen<br />

eine kühle Arbeitsatmosphäre. Nach dem momentanen<br />

Stand der Erkenntnis wirken Lichtfarben mit hohem<br />

Blauanteil aktivierend und sind geeignet, unsere innere<br />

Uhr zu beeinflussen. Tageslichtweiße aber auch neutralweiße<br />

Lichtfarben sollten daher nicht leichtfertig in<br />

Räumen eingesetzt werden, die am Abend und in der<br />

Nacht genutzt werden – z. B. Bad, Flure und Schlafräume.<br />

Allein die Wahl der Lichtfarbe reicht nicht aus für „gutes“<br />

Licht. Das Licht muss zusätzlich über angemessene<br />

Farbwiedergabeeigenschaften verfügen.<br />

2.4.2 Farbwiedergabeeigenschaften<br />

Die Farbwiedergabeeigenschaften einer Lichtquelle beschreiben<br />

deren Fähigkeit, Farben möglichst „natürlich“<br />

erscheinen zu lassen. Das farbige Aussehen beleuchteter<br />

Objekte wird nicht allein durch deren Materialeigenschaften,<br />

sondern in gleicher Weise durch die spektrale Strahlungsverteilung<br />

der beleuchtenden Lichtart beeinflusst.<br />

Farbanteile, die im Spektrum des Lichts nicht enthalten<br />

sind, können auch die entsprechende Körperfarbe nicht<br />

zur Geltung bringen. Die Farbe eines Objektes wirkt dann<br />

unnatürlich oder ungewohnt.<br />

Tageslicht und Glühlampen haben von Natur aus sehr gute<br />

Farbwiedergabeeigenschaften, weil in ihnen nahezu alle<br />

Farbkomponenten vertreten sind. Andere künstliche Lichtquellen<br />

wie Leuchtstofflampen oder LEDs haben zumeist<br />

etwas schlechtere Farbwiedergabeeigenschaften, da einzelne<br />

Farbanteile überproportional vertreten sind und andere<br />

fast fehlen. Man spricht in diesem Zusammenhang<br />

von einem „diskontinuierlichem Spektrum“, Bild 20-8.<br />

a)<br />

b)<br />

20-8 Beispiel für Lichtquellen (Leuchtstofflampen)<br />

gleicher Lichtfarbe, aber unterschiedlicher<br />

Farbwiedergabeeigenschaft infolge der<br />

Strahlungsverteilung:<br />

a) warmweiß, Dreibandenleuchtstoff,<br />

Farbwiedergabeindex R a > 80<br />

b) warmweiß de luxe, Farbwiedergabeindex R a > 90c<br />

Die Farbwiedergabeeigenschaften von Lichtquellen werden<br />

auf der Basis von acht Testfarben durch einen Farbwiedergabe-Index<br />

R a gekennzeichnet und in Stufen eingeteilt,<br />

Bild 20-9.<br />

R a Anspruch Anwendung Lampenbeispiel<br />

> 90 Sehr hoch Esstisch,<br />

Anstrahlung<br />

von Gemälden<br />

Glühlampe, Halogenlampe,<br />

(R a = 100) deLuxe Leuchtstofflampe<br />

(R a 93)<br />

> 80 Hoch Arbeiten Leuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe<br />

> 70 mittel Flur, Lesen LED<br />

20-9 Kennzeichnung von Farbwiedergabeeigenschaften<br />

durch den Farbwiedergabe-Index<br />

20/6

20 Innenraumbeleuchtung<br />

Lampen<br />

Brennlage abhängt, Bild 20-21. Beim Einsatz in Fluren,<br />

Treppenhäusern oder anderen Räumen, in denen die Beleuchtung<br />

häufig ein- und ausgeschaltet wird, sollten<br />

ausschließlich EVGs mit Warmstart eingesetzt werden.<br />

3.1.4 Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem<br />

Vorschaltgerät und Schraubsockel<br />

(Energiesparlampen)<br />

Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem Vorschaltgerät<br />

und Schraubsockel wurden als energiesparender<br />

Ersatz für Glühlampen entwickelt und werden daher oft<br />

als „Energiesparlampen“ bezeichnet. Bei vergleichbarem<br />

Lichtstrom benötigen sie nur etwa ein Viertel der Glühlampenleistung.<br />

Die höheren Anschaffungskosten können<br />

durch die reduzierten Energiekosten und eine längere<br />

Lampenlebensdauer ausgeglichen werden [5].<br />

Funktionsweise: Das Funktionsprinzip der Kompaktleuchtstofflampen<br />

ist das Gleiche wie bei den stabförmigen<br />

Leuchtstofflampen.<br />

Lichttechnische Daten: Lichtausbeute 40 bis 65 lm/W;<br />

Lichtfarbe extra warmweiß; bedingt gute Farbwiedergabeeigenschaften.<br />

Die Temperaturabhängigkeit des Lichtstroms<br />

ist vergleichbar mit Kompaktleuchtstofflampen.<br />

Elektrotechnische Daten: Die Anschlussleistungen liegen<br />

– mit geringfügigen Ausnahmen – unter 25 W und<br />

entsprechen dem auf der Lampe angegebenen Wert. Die<br />

Lampen enthalten üblicherweise eine elektronische<br />

Schaltung als Vorschalt- und Zündgerät. Es werden aber<br />

auch Lampen mit konventionellem Vorschaltgerät und<br />

Glimmzünder angeboten. In der Regel können Kompaktleuchtstofflampen<br />

mit integriertem Vorschaltgerät nicht<br />

gedimmt werden.<br />

<strong>Bau</strong>formen: Kompaktleuchtstofflampen mit E14- oder<br />

E27-Schraubsockel sind in sehr unterschiedlichen <strong>Bau</strong>formen<br />

und Leistungsstufen verfügbar. Ring- oder kugelförmige<br />

Lampen können beleuchtungstechnische bzw.<br />

gestalterische Vorteile bieten. Auswahl einiger Daten siehe<br />

Bild 20-22.<br />

Lichtstrom<br />

100<br />

%<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

Kompakt-Leuchtstofflampe<br />

z.B. 7W, 9W, 11W<br />

0<br />

-10 0 10 20 30 40 50 °C 60<br />

Umgebungstemperatur der Lampe<br />

Lampen Nennleistung<br />

in Watt<br />

Lichtstrom<br />

in Lumen<br />

Lichtausbeute<br />

in lm /W<br />

5 240 48,0<br />

7 400 57,1<br />

11 600 54,5<br />

15 900 60,0<br />

20 1200 60,0<br />

23 1500 65,2<br />

27 1800 66,7<br />

33 2250 68,2<br />

Innenraumbeleuchtung<br />

20-21 Lichtstrom von Kompaktleuchtstofflampen in<br />

Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur<br />

und der Brennlage<br />

20-22 Daten für Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem<br />

elektronischen Vorschaltgerät und E27-Schraubsockel.<br />

Länge und Durchmesser variierten mit Hersteller<br />

20/15

20 Innenraumbeleuchtung<br />

Lampen<br />

Mittlere Lebensdauer: etwa 8000 Stunden. Bei Lampen<br />

mit konventionellem Vorschaltgerät und Glimmzünder<br />

verkürzt sich die Lebensdauer mit zunehmender Schalthäufigkeit<br />

erheblich; Lampen mit elektronischem Vorschaltgerät<br />

zeigen je nach Ausführung ein günstigeres<br />

Verhalten. Für den Einsatz in Treppenhäusern eignen sich<br />

jedoch ausschließlich entsprechend gekennzeichnete Typen<br />

(Warmstart). Die Spannungsabhängigkeit der Lebensdauer<br />

ist gering.<br />

Anwendungsbereich: Jegliche Art der Allgemeinbeleuchtung,<br />

in Arbeitsräumen, eingeschränkt auch in<br />

Wohnräumen (nicht dimmbar!). Wirtschaftlich sinnvoll ist<br />

der Einsatz besonders dort, wo die Lampen jährlich hohe<br />

Betriebsdauern mit mehr als etwa 500 Stunden erreichen.<br />

Anwendungshinweise: Zum erfolgreichen Einsatz müssen<br />

die besonderen, z. T. von der Glühlampe abweichenden<br />

Eigenschaften bekannt sein. Empfehlenswert ist das<br />

Testen verschiedener Lampen.<br />

Aufgrund des Größen- und Gewichtsunterschieds passt<br />

nicht jede Lampe in jede Leuchte; damit verbunden kann<br />

die direkte Sicht auf das Leuchtmittel aufgrund unvollständiger<br />

Abschirmung im Substitutionsfall zu störender<br />

Blendung führen.<br />

Die Lichtstärkeverteilung ist anders als bei der Glühlampe,<br />

sodass sich in wichtigen Raumbereichen eventuell<br />

eine geringere Beleuchtungsstärke ergibt. Als Ersatz für<br />

weitgehend frei strahlende klare Glühlampen, z. B. in<br />

Kronleuchtern, ist die Kompaktleuchtstofflampe aus gestalterischen<br />

Gründen ungeeignet.<br />

Die Farbwiedergabeeigenschaften sind – trotz ähnlicher<br />

Lichtfarbe – weniger gut als die der Glühlampe, Bild<br />

20-23.<br />

Reflektorglühlampen lassen sich beleuchtungstechnisch<br />

nur stark eingeschränkt durch Kompaktleuchtstofflampen<br />

mit Reflektor ersetzen, da diese ausschließlich für<br />

sehr breite Lichtverteilungen zur Verfügung stehen.<br />

a)<br />

b)<br />

20-23 Lichtspektrum einer Glühlampe (a) und einer<br />

Kompaktleuchtstofflampe (b) mit integriertem<br />

Vorschaltgerät und Schraubsockel<br />

3.1.5 LEDs<br />

Licht emittierende Dioden, sogenannte LEDs sind seit<br />

gut 50 Jahren als farbige Anzeige- und Signallampen von<br />

Haushaltsgeräten, Radios und Fernsehern vertraut. Seit<br />

gut 10 Jahren haben sie auch als Quellen für weißes Licht<br />

Ihren Einzug in die Beleuchtungstechnik angetreten. Hier<br />

eröffnen Sie aufgrund ihres sehr kleinen und sehr hellen<br />

Lichtpunktes neue Möglichkeiten in der Gestaltung von<br />

Licht und Leuchten. Ständige Verbesserungen der Effizienz,<br />

Farbwiedergabe und die fast unbegrenzte Farbwahl<br />

ließ die LED zur „Lichtquelle der Zukunft“ avancieren.<br />

Funktionsweise: Die LED besteht aus einem Halbleiterkristall<br />

mit zwei unterschiedlich leitenden Bereichen. Legt<br />

man zwischen dem n-leitenden Bereich mit Elektronen-<br />

Überschuss und dem p-leitenden Bereich mit Elektronen-<br />

Mangel eine Gleichspannung an, so kommt es an der<br />

Trennschicht zwischen den beiden Bereichen zu einem<br />

Ausgleich. Bei diesem Rekombinationsprozess wird elektromagnetische<br />

Strahlung im sichtbaren Bereich erzeugt.<br />

Diese Strahlung wird nur in einem schmalen Wellenlän-<br />

20/16

20 Innenraumbeleuchtung<br />

Lampen<br />

genbereich abgegeben; dies bedeutet, dass die LED Licht<br />

in einer intensiven, stark gesättigten Farbe abgibt. Hierbei<br />

bestimmt das verwandte Halbleitermaterial den Farbton:<br />

rot, grün, blau, gelb oder orange. Alle anderen Farben,<br />

auch weiß, lassen sich durch die Kombination mehrerer<br />

LEDs erzeugen. Die unterschiedlichen Weißtöne können<br />

aus RGB (Rot, Grün, Blau) oder RGBY (Rot, Grün, Blau,<br />

Gelb) erzeugt werden. Da jedoch die einzelnen LED-Typen<br />

während ihrer Lebensdauer einen unterschiedlichen Rückgang<br />

ihrer Lichtausbeute aufweisen, bleibt der einmal eingestellte<br />

Farbton nicht stabil und muss unter Umständen<br />

aufwendig nachgeregelt werden. Als Alternative zur Erzeugung<br />

von weißem Licht mit LEDs hat sich die Konversionsmethode<br />

etabliert. Ähnlich wie bei der Leuchtstofflampe<br />

wird hier ein Teil des Lichtes einer blauen LED mit<br />

einem Leuchtstoff in breitbandiges gelbrötliches Licht umgewandelt.<br />

Zusammen mit der restlichen blauen Ausgangsstrahlung<br />

ergibt sich weißes Licht, Bild 20-24. Je<br />

mehr blaue Ausgangsstrahlung mit dem Leuchtstoff umgewandelt<br />

wird, umso rötlicher ist der Weißton und umso<br />

geringer ist die Lichtausbeute.<br />

Der LED-Halbleiterkristall ist aufgrund seiner geringen<br />

Größe nur in der Lage, eine sehr kleine elektrische Leistung<br />

aufzunehmen. Begrenzend wirkt hierbei u. a. die<br />

Wärme. Da mit steigender Temperatur an der Sperrschicht<br />

sowohl die Lichtausbeute wie auch die Lebensdauer<br />

sinkt, ist gerade bei LEDs im oberen Leistungssegment<br />

eine sehr schnelle Ableitung der Wärme wichtig.<br />

weißes Licht<br />

Reflektor<br />

LED-Chip<br />

Innenraumbeleuchtung<br />

Konversionsschicht<br />

blaues Licht<br />

Lichttechnische Daten: Die Lichtausbeute ist eines der<br />

ständigen Optimierungsziele. Bei Drucklegung sind Werte<br />

von 50 lm/W im Betriebzustand typisch. Es ist aber zu<br />

erwarten, dass sich die Lichtausbeute in absehbarer Zeit<br />

bis in den Bereich der Leuchtstofflampe (100 lm/W) steigern<br />

lässt – abhängig von Lichtfarbe und Farbwiedergabeeigenschaft.<br />

Elektrotechnische Daten: Für den Betrieb von LEDs ist<br />

eine Gleichstromversorgung über Konverter nötig. Diese<br />

sind in der Regel auf die zugehörige LED-Leuchte oder<br />

das LED-Modul-System abgestimmt. Prinzipiell wird zwischen<br />

Konstantstrom- und Konstantspannungs-Versorgung<br />

unterschieden. LED-Lampen als Glühlampen-Ersatz<br />

und LED-Leuchten verfügen in der Regel bereits<br />

über einen integrierten Konverter, sodass der Netzbetrieb<br />

möglich ist. LEDs lassen sich gut dimmen. Hierfür<br />

sind allerdings spezielle, auf das jeweilige System abgestimmte<br />

Steuermodule nötig.<br />

<strong>Bau</strong>formen: Da die Entwicklung der LED als Quelle weißen<br />

Lichtes noch relativ jung ist, haben sich typische<br />

<strong>Bau</strong>formen noch nicht etablieren können. Allen LED-<br />

Lichtquellen ist aber gemeinsam, dass der Licht abstrahlende<br />

LED-Halbleiterkristall sehr klein ist, der zugehörige<br />

<strong>Bau</strong>körper mitsamt des Kühlkörpers aber einen relativ<br />

hohen Platzbedarf hat.<br />

Anwendungsbereich: Da die einzelne LED nur mit einer<br />

relativ geringen Leistung (0,5 – 3 W) betrieben werden<br />

darf, ist sie kostengünstig überall dort einsetzbar, wo<br />

eine relativ kleine Fläche beleuchtet werden soll (z. B.<br />

Arbeitsplatz- oder Lese-Leuchte). Aufgrund ihres kleinen<br />

Lichtpunktes lässt sich die LED leicht mit effektiven Linsen<br />

versehen und so in der Akzentbeleuchtung für Bilder,<br />

Skulpturen und Vitrinen einsetzen. Gegen den Einsatz in<br />

der Allgemeinbeleuchtung von Arbeits- und Wohnräumen<br />

sprechen zz. noch die große Anzahl der hierfür benötigten<br />

LEDs und der damit verbundene Preis.<br />

20-24 Blaue LED mit Konversionsschicht für weißes Licht<br />

Anwendungshinweise: Sollen LEDs als Ersatz für andere<br />

Lampen/Leuchten eingesetzt werden, so sollten sie<br />

20/17

20 Innenraumbeleuchtung<br />

Tageslicht<br />

P 1,2<br />

a<br />

2<br />

a<br />

0,85m<br />

Schnitt A-A<br />

b=2-8m<br />

b F<br />

1,35m<br />

a<br />

0,85m 2,50m<br />

1m<br />

A<br />

P 1<br />

A<br />

P 2<br />

20-32 Beispiel für Mindestfensterbreiten nach DIN 5034<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8m<br />

1m<br />

Grundriss<br />

20-31 Lage der Bezugspunkte in DIN 5034 Teil 1<br />

Verbauungswinkel = 0°<br />

15°<br />

30°<br />

45°<br />

b F/b=<br />

55%<br />

55-100%<br />

n.a.<br />

ten Verbauungswinkel (Bezugspunkt Fenstermitte) berücksichtigt.<br />

Noch nicht vorhandene, aber baurechtlich<br />

mögliche Gebäude sollten vorausschauend in die Planung<br />

einbezogen werden. Die Brüstungshöhe beträgt<br />

0,85 m, die Oberkante des Fensters liegt 0,30 m unter<br />

der Raumhöhe aber mindestens 2,20 m über dem Fußboden.<br />

Eine Fensterposition in Wandmitte erhöht die<br />

Gleichmäßigkeit der Beleuchtung. Lichtschwächend wird<br />

Doppelverglasung mit hellem Flachglas angenommen.<br />

Um eine angemessene Sichtverbindung ins Freie zu gewährleisten,<br />

soll der prozentuale Anteil der Fensterbreite<br />

an der Raumbreite nicht weniger als 55 % betragen. Dabei<br />

wird praxisgerecht angenommen, dass nach Einbau der<br />

Fensterrahmen und -flügel einschließlich Versprossung eine<br />

durchsichtige Fläche von 70 % verbleibt. Die Maße für<br />

Fensterhöhe und -breite beziehen sich auf den Rohbau.<br />

Im Folgenden wird ein Überblick für eine typische Wohnraumsituation<br />

bei einer Raumhöhe von 2,50 m und einer<br />

Teil 4. Die prozentuale Mindestfensterbreite für<br />

Wohnräume soll im Rohbau nicht weniger als 55 %<br />

der Raumbreite betragen. Bei großer Raumtiefe und<br />

hohem Verbauungswinkel kann gegebenenfalls sogar<br />

eine Fensterbreite von 100 % nicht mehr ausreichend<br />

(n. a.) sein.<br />

Fensterhöhe von 1,35 m gegeben. Die Angaben der<br />

relativen Mindestfensterbreite sind vereinfacht dargestellt;<br />

die exakten Werte sind der Norm zu entnehmen,<br />

Bild 20-32.<br />

Beispiel 1: Bei 0° Verbauungswinkel ist bis zu einer<br />

Raumtiefe von a = 6 m eine relative Fensterbreite von<br />

55 % ausreichend.<br />

Beispiel 2: Bei 30° Verbauungswinkel genügt eine relative<br />

Mindestfensterbreite von 55 % nur, wenn der Raum nicht<br />

tiefer als 4,5 m ist. Bei Raumtiefen oberhalb von 6,5 m<br />

wäre sogar eine Fensterbreite von 100 % nicht mehr<br />

20/24

20 Innenraumbeleuchtung<br />

Berechnung der Beleuchtungsstärke<br />

ausreichend. Die Mindestfensterbreiten für Raumtiefen<br />

zwischen 4,5 m und 6,5 m sind der Norm zu entnehmen.<br />

5 Berechnung der Beleuchtungsstärke<br />

Lichtplaner können auf Berechnungsverfahren zurückgreifen,<br />

wenn in einem bestimmten Raumbereich eine<br />

vorgegebene Beleuchtungsstärke (Definition siehe Abschnitt<br />

9) eingehalten werden soll. Die Lampen- und<br />

Leuchtenhersteller stellen für ihre Produkte die dazu erforderlichen<br />

Angaben zur Verfügung. Für die Wohnraumbeleuchtung<br />

werden solche Berechnungen in aller Regel<br />

nicht durchgeführt; für Zweckbauten, z. B. Bürogebäude,<br />

sind sie häufig unumgänglich.<br />

Die beiden nachfolgend für den Einsatz von Leuchten<br />

vorgestellten Rechenverfahren sollen lediglich einen<br />

Einblick in die beleuchtungstechnische Planung geben.<br />

Dem professionell tätigen Planer stehen hierfür Rechenprogramme<br />

zur Verfügung.<br />

5.1 Wirkungsgradverfahren<br />

xionsgraden von Decke, Wänden und Boden sowie der<br />

Lichtstärkeverteilung der Leuchte ab.<br />

Für häufig vorkommende Leuchten sind η LB und η R tabelliert.<br />

In diesen Tabellen ist der Raumindex<br />

mit a = Raumtiefe, b = Raumbreite, h = Leuchtenhöhe<br />

über Arbeitsebene, Bild 20-33.<br />

Schließlich ergibt sich für eine gewählte Beleuchtungsstärke<br />

die erforderliche Lampenzahl zu<br />

n =<br />

η B = η LB · η R<br />

k =<br />

a · b<br />

h(a + b)<br />

A · E<br />

Φ La · η R · η LB ·<br />

oder – bei bekannter Lampenzahl – die mittlere Beleuchtungsstärke<br />

zu<br />

n · Φ<br />

E = La · η R · η LB ·<br />

A<br />

Das Wirkungsgradverfahren ist eine Methode, mit der<br />

sich Anzahl und Watttage der einzusetzenden Lampen<br />

bzw. Leuchten überschlägig ermitteln lassen. Die Berechnung<br />

der mittleren Beleuchtungsstärke E in einem<br />

Raum erfolgt hierbei für eine waagrechte, den gesamten<br />

Raum ausfüllende Fläche A (Nutzfläche) in 0,75 m Höhe<br />

über dem Boden. Auch andere Höhen können eingesetzt<br />

werden. Die Fläche A erhält direktes Licht von den im<br />

Raum verteilten Lichtquellen, aber auch durch Mehrfachreflexion<br />

an Wänden, Decke und Fußboden.<br />

Der Beleuchtungswirkungsgrad η B gibt an, wie viel von<br />

der Lichtleistung der Lampen die Leuchte verlässt und<br />

insgesamt auf die Nutzfläche fällt. Er setzt sich aus dem<br />

Leuchtenbetriebswirkungsgrad η LB sowie dem Raumwirkungsgrad<br />

η R zusammen. Der Raumwirkungsgrad η R<br />

hängt von der Raumgeometrie (Raumindex k), den Refle-<br />

E : mittlere Beleuchtungsstärke in lx<br />

A: Raumgrundfläche in m 2<br />

Φ La : Lichtstrom einer Lampe in lm<br />

n: Zahl der Lampen im Raum<br />

WF Wartungs-Faktor – berücksichtigt Lichtverlust<br />

durch Alterungs- und Verschmutzung<br />

von Lampe, Leuchte und Raum und kann im<br />

Wohnhaus mit 0,75 angenommen werden<br />

η LB : Leuchtenbetriebswirkungsgrad, tabelliert<br />

η R : Raumwirkungsgrad, tabelliert<br />

Beispiel: In einem Bastel- und Hobbyraum soll mit Spiegelrasterleuchten<br />

(engstrahlend) eine mittlere Beleuchtungstärke<br />

von 500 lx (normale Sehaufgaben) realisiert<br />

werden. Jede Leuchte ist mit zwei stabförmigen 28 W<br />

Leuchtstofflampen, Durchmesser 16 mm, Lichtfarbe<br />

Innenraumbeleuchtung<br />

20/25

20 Innenraumbeleuchtung<br />

Berechnung der Beleuchtungsstärke<br />

Lichtstärkeverteilungskurven<br />

direkt;<br />

stark gerichtet<br />

90°<br />

Reflexionsgrade<br />

Beispiele für Leuchten<br />

Decke 0,8 0,5 0,3 0 Darstellunbetriebs-<br />

Leuchtentyp Leuchten-<br />

Wände 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0<br />

wirkungs-<br />

grad η Boden 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0<br />

LB<br />

Raumindex<br />

k Raumwirkungsgrad η R in %<br />

Spiegelraster<br />

eng strahlend<br />

60<br />

direkt;<br />

tief strahlend<br />

60°<br />

30°<br />

0,6<br />

1,0<br />

1,5<br />

61<br />

80<br />

95<br />

58<br />

75<br />

86<br />

54<br />

73<br />

88<br />

52<br />

69<br />

82<br />

59<br />

76<br />

90<br />

57<br />

73<br />

84<br />

53<br />

70<br />

84<br />

51<br />

68<br />

80<br />

51<br />

67<br />

79<br />

46<br />

62<br />

75<br />

Spiegelreflektor<br />

einlampig<br />

2,0 102 91 96 87 95 89 91 86 84 80<br />

Rundreflektor<br />

3,0 111 97 106 95 103 95 99 92 91 87<br />

eng strahlend<br />

5,0 119 102 115 100 109 98 106 97 96 92<br />

Raumindex<br />

k Raumwirkungsgrad η R in %<br />

Wanne<br />

prismatisch<br />

80<br />

75<br />

65<br />

90°<br />

60°<br />

30°<br />

direkt;<br />

breit strahlend<br />

90°<br />

60°<br />

30°<br />

0,6<br />

1,0<br />

1,5<br />

52<br />

73<br />

89<br />

49<br />

67<br />

81<br />

43<br />

64<br />

81<br />

42<br />

60<br />

75<br />

49<br />

69<br />

83<br />

48<br />

65<br />

78<br />

42<br />

61<br />

77<br />

41<br />

59<br />

73<br />

41<br />

58<br />

72<br />

35<br />

52<br />

66<br />

Grobraster<br />

weiß,<br />

Spiegelraster<br />

2,0 97 86 89 81 90 83 84 79 78 73 Spiegelreflektor,<br />

3,0 107 94 101 90 99 91 94 88 86 81<br />

5,0 116 100 111 97 106 96 102 94 93 88<br />

mehrlampig<br />

Raumindex<br />

k Raumwirkungsgrad η R in %<br />

Wanne<br />

opal<br />

0,6 47 45 38 37 45 43 37 36 36 29<br />

Reflektor<br />

1,0 67 62 58 54 63 60 55 53 52 45<br />

weiß<br />

1,5 84 76 75 69 78 73 71 68 66 60<br />

2,0 93 83 84 77 86 80 79 75 73 67 Opalglasscheibe,<br />

3,0 104 91 98 87 96 88 91 84 83 77<br />

5,0 114 98 109 95 104 94 100 92 90 86<br />

Glühlampe<br />

60<br />

70<br />

50<br />

70<br />

50<br />

20-33 Raumwirkungsgrade für verschiedene Leuchten<br />

warmweiß 830, Lichtstrom jeweils 2600 lm, bestückt. Die<br />

Reflexionsgrade der Raumbegrenzungsflächen werden<br />

abgeschätzt auf: Decke 0,8, Wände 0,3 und Boden 0,3.<br />

Die Raummaße sind: Raumtiefe a = 4 m, Raumbreite<br />

b = 4 m, Raumhöhe 2,75 m. Die Leuchtenhöhe über der<br />

Nutzebene beträgt h = 2 m.<br />

Der Raumindex berechnet sich zu k ≈ 1, entsprechend<br />

entnimmt man den Tabellen einen Raumwirkungsgrad<br />

von 73 %; der Betriebswirkungsgrad der Leuchten beträgt<br />

70 %. Der Wartungsfaktor lässt sich für im Wohnhaus<br />

typische Lampen, Leuchten und Wartungsintervalle<br />

durch den Wert 0,75 abschätzen. Für den kommerziellen<br />

20/26