Wie alt sind die nordafrikanischen Megalithen? - Universität Tübingen

Wie alt sind die nordafrikanischen Megalithen? - Universität Tübingen

Wie alt sind die nordafrikanischen Megalithen? - Universität Tübingen

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

BUFM 56, Monumente im Raum, Krauß, <strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?, 153-159 153<br />

Raiko Krauß<br />

<strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?<br />

Das maghrebinische Neolithikum<br />

Über weite Strecken der Urgeschichte lässt sich eine parallele<br />

Kulturentwicklung im Norden Marokkos mit der Iberischen<br />

Halbinsel verfolgen (hier wie im Folgenden: Kuper/<br />

Gabriel 1979; Nehren 1992). Grundlage dafür <strong>sind</strong> <strong>die</strong> naturräumlichen<br />

Ähnlichkeiten zwischen den Landschaften<br />

nördlich des Atlasgebirges und der iberischen Atlantikküste.<br />

Der Norden Marokkos ist dem Ozean zugewandt und<br />

wird durch den Gebirgszug des Atlas vom trockenheißen<br />

Klima im Landesinneren abgeschirmt. In gleicher Weise<br />

wie nördlich des Mittelmeeres ist das Auftreten von Cardialkeramik<br />

dort ein sicheres Anzeichen für den Beginn<br />

des Neolithikums. Gleichwohl haben wir es nur im äußersten<br />

Nordwesten Marokkos mit einem Neolithikum im wirtschaftlichen<br />

Sinne zu tun, da <strong>die</strong> Gebiete im Landesinneren<br />

zwar <strong>die</strong> Keramikproduktion übernommen haben,<br />

aber in ihrer Lebensweise offenbar auf der Stufe von Wildbeutern<br />

und Sammlern verharrten. Die Gründe dafür <strong>sind</strong><br />

im Naturraum zu suchen, der, anders als in Europa, am<br />

Übergang vom Pleistozän zum Holozän keinen nennenswerten<br />

Landschaftswandel erkennen lässt und damit ein<br />

Beibeh<strong>alt</strong>en der auf Großwildjagd beruhenden Subsistenzwirtschaft<br />

ermöglichte.<br />

Die Kulturentwicklung lässt sich anschließend bis zum<br />

Aufkommen von Glockenbecherkeramik mit spezifischem<br />

Begleitmaterial weiterverfolgen (Balout 1955, 437-484;<br />

Camps 1974, 342-343) und es ist einzig dem Forschungsstand<br />

geschuldet, dass wir über <strong>die</strong> Details der Entwicklung<br />

vom Neolithikum zur Kupferzeit so wenig wissen.<br />

Nach der Glockenbecherzeit geht <strong>die</strong> Kulturentwicklung im<br />

äußersten Nordwesten Afrikas offenbar eigene Wege, <strong>die</strong><br />

nun, da sie nicht mehr mit der europäischen vergleichbar<br />

ist, sich noch weitgehend unserem Verständnis entzieht.<br />

Insbesondere <strong>die</strong> Entwicklung parallel zur andalusischen<br />

Bronzezeit erscheint in Nordwestafrika weitgehend rätselhaft<br />

(vgl. Camps 1961, 420-456; Kuper/Gabriel 1979).<br />

Angesichts des gleichartigen Fundmaterials vom Neolithikum<br />

bis zur Kupferzeit verwundert es nicht, im Norden<br />

Marokkos megalithische Monumente anzutreffen, <strong>die</strong> sich<br />

ohne Schwierigkeiten in eine Reihe mit den Anlagen entlang<br />

der atlantischen Fassade in Europa stellen lassen.<br />

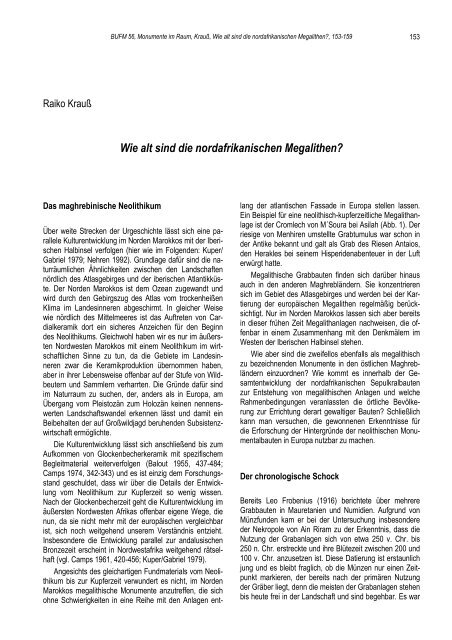

Ein Beispiel für eine neolithisch-kupferzeitliche Megalithanlage<br />

ist der Cromlech von M´Soura bei Asilah (Abb. 1). Der<br />

riesige von Menhiren umstellte Grabtumulus war schon in<br />

der Antike bekannt und g<strong>alt</strong> als Grab des Riesen Antaios,<br />

den Herakles bei seinem Hisperidenabenteuer in der Luft<br />

erwürgt hatte.<br />

Megalithische Grabbauten finden sich darüber hinaus<br />

auch in den anderen Maghrebländern. Sie konzentrieren<br />

sich im Gebiet des Atlasgebirges und werden bei der Kartierung<br />

der europäischen <strong>Megalithen</strong> regelmäßig berücksichtigt.<br />

Nur im Norden Marokkos lassen sich aber bereits<br />

in <strong>die</strong>ser frühen Zeit Megalithanlagen nachweisen, <strong>die</strong> offenbar<br />

in einem Zusammenhang mit den Denkmälern im<br />

Westen der Iberischen Halbinsel stehen.<br />

<strong>Wie</strong> aber <strong>sind</strong> <strong>die</strong> zweifellos ebenfalls als megalithisch<br />

zu bezeichnenden Monumente in den östlichen Maghrebländern<br />

einzuordnen? <strong>Wie</strong> kommt es innerhalb der Gesamtentwicklung<br />

der <strong>nordafrikanischen</strong> Sepulkralbauten<br />

zur Entstehung von megalithischen Anlagen und welche<br />

Rahmenbedingungen veranlassten <strong>die</strong> örtliche Bevölkerung<br />

zur Errichtung derart gew<strong>alt</strong>iger Bauten? Schließlich<br />

kann man versuchen, <strong>die</strong> gewonnenen Erkenntnisse für<br />

<strong>die</strong> Erforschung der Hintergründe der neolithischen Monumentalbauten<br />

in Europa nutzbar zu machen.<br />

Der chronologische Schock<br />

Bereits Leo Frobenius (1916) berichtete über mehrere<br />

Grabbauten in Mauretanien und Numi<strong>die</strong>n. Aufgrund von<br />

Münzfunden kam er bei der Untersuchung insbesondere<br />

der Nekropole von Ain Riram zu der Erkenntnis, dass <strong>die</strong><br />

Nutzung der Grabanlagen sich von etwa 250 v. Chr. bis<br />

250 n. Chr. erstreckte und ihre Blütezeit zwischen 200 und<br />

100 v. Chr. anzusetzen ist. Diese Datierung ist erstaunlich<br />

jung und es bleibt fraglich, ob <strong>die</strong> Münzen nur einen Zeitpunkt<br />

markieren, der bereits nach der primären Nutzung<br />

der Gräber liegt, denn <strong>die</strong> meisten der Grabanlagen stehen<br />

bis heute frei in der Landschaft und <strong>sind</strong> begehbar. Es war

154<br />

BUFM 56, Monumente im Raum, Krauß, <strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?, 153-159<br />

Abb. 1: Der Cromlech von M´Soura bei Asilah (Marokko). Luftbildaufnahme von M. Tarradell aus: Camps 1961, Pl. I.2.<br />

dann erst wieder Gabriel Camps, der 1961 mit seinem<br />

Buch über <strong>die</strong> frühgeschichtlichen Grabmonumente der<br />

Berber den Blick auf <strong>die</strong>se faszinierende Denkmälergattung<br />

richtete. Ihm verdanken wir eine großflächige Kartierung<br />

der Monumente (Abb. 2). Seine Klassifikation konnte<br />

vor allem Unterschiede zu den europäischen <strong>Megalithen</strong><br />

aufzeigen. Die Gräber zeigen eine deutliche Konzentration<br />

im Gebiet des östlichen Sahara-Atlas, beiderseits der<br />

Grenze zwischen Algerien und Tunesien. Schon geografisch<br />

bilden <strong>die</strong>se Anlagen eine eigene Gruppe, <strong>die</strong> sich<br />

nicht ohne weiteres mit den neolithischen Anlagen im<br />

Nordwesten Marokkos und in Europa verbinden lassen.<br />

Zur Datierung der Monumente bemerkte Camps „Les<br />

dolmens nord-africains sont postnéolithiques et antépuniques“<br />

(Camps 1961, 146), wobei er <strong>die</strong> gesamte Entwicklung<br />

der monumentalen Grabarchitektur Nordafrikas<br />

von einfachen Grabtumuli bis zu den Megalithgräbern in<br />

den Blick nahm. Üblicherweise werden <strong>die</strong>se Grabbauten<br />

mit den Numidern verbunden, <strong>die</strong> von den antiken Autoren<br />

als autochthone Bevölkerung Nordafrikas angesehen wurden<br />

und als Vorfahren der heutigen Berber gelten (Camps<br />

1980, 53-89.).<br />

Ellès und Makthar<br />

Etwa im Zentrum Nordtunesiens befindet sich am südlichen<br />

Rand der weiten Plain du Sers, bei der Ortschaft<br />

Ellès (Dep. El Kef), eine ausgedehnte Nekropole mit etwa<br />

100 sehr großen Grabbauten. Die Größe der monolithischen<br />

Felsplatten, aus denen <strong>die</strong> Anlagen errichtet worden<br />

<strong>sind</strong>, ist ohne weiteres mit den europäischen <strong>Megalithen</strong><br />

vergleichbar. Betrachtet man ihre Konstruktion jedoch genauer,<br />

offenbart sich eine Komplexität, wie sie bei den<br />

Megalithgräbern der europäischen Urgeschichte nur selten<br />

anzutreffen ist (Abb. 3). Das Grundelement aller Bauten ist<br />

der Dolmen. Diese Konstruktion eines Raumes aus drei<br />

Elementen ist geradezu ein universelles Charakteristikum<br />

der Megalithik. Ausgehend von <strong>die</strong>ser Grundform lassen<br />

sich durch einfache Aneinanderreihung komplexere Räume<br />

erzeugen, <strong>die</strong> immer wieder dem Konzept des Dolmens<br />

folgen. In Ellès <strong>sind</strong> in <strong>die</strong>ser Art regelrechte Totenhäuser<br />

mit einzelnen Grabkammern errichtet worden, <strong>die</strong><br />

durch einen lang gezogenen Korridor erschlossen werden<br />

(Abb. 4). Der Eingang zum Grab liegt jeweils seitlich, an<br />

einer der Schmalseiten. Die Zurichtung der Platten erfolgte<br />

sehr sorgfältig und alle Bauteile <strong>sind</strong> passgenau zugearbeitet<br />

worden. In der Regel <strong>sind</strong> <strong>die</strong> Anlagen an den Hang<br />

gebaut, sodass der rückwärtige Teil ganz im Erdboden<br />

verschwindet. Gegliedert <strong>sind</strong> <strong>die</strong> Fassaden durch vorgeblendete,<br />

vertikale Pfeilerplatten, welche <strong>die</strong> überragenden<br />

Deckplatten der Gräber abstützen. Dadurch ist <strong>die</strong> Front<br />

der Bauten von der eigentlichen Grabkammer abgerückt.<br />

Die durch <strong>die</strong> Pfeilergliederung in der Fassade gebildeten<br />

Joche haben allerdings keine praktische Funktion, da sich<br />

hinter ihnen nur <strong>die</strong> Wand, aber kein Eingang befindet. Es<br />

handelt sich demnach lediglich um Scheinzugänge. Wenn<br />

<strong>die</strong>se aufwändige Gest<strong>alt</strong>ung der Fassade nicht religiös<br />

motiviert ist, wie man <strong>die</strong>s etwa aus der <strong>alt</strong>ägyptischen

BUFM 56, Monumente im Raum, Krauß, <strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?, 153-159 155<br />

Abb. 2: Verbreitung der Megalithanlagen im östlichen Atlas nach: Camps 1961, 123, Fig. 2.<br />

Abb. 3: Grab 23 der Megalithnekropole von Ellès, Dep. El Kef (Tunesien). Foto R. Krauß 2004.

156<br />

BUFM 56, Monumente im Raum, Krauß, <strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?, 153-159<br />

Architektur kennt, könnte es sich auch um ein Relikt handeln,<br />

das auf einen vormals tatsächlich vorhandenen, direkten<br />

Zugang von der Fassade her anspielt. Diese Deutung<br />

drängt sich umso mehr auf, wenn man zwei ebenfalls<br />

megalithische Grabanlagen im ca. 15 km südwestlich von<br />

Ellès gelegenen Makthar (Dep. Siliana), dem römischen<br />

Mactaris, betrachtet, <strong>die</strong> rein äußerlich den Anlagen von<br />

Ellès sehr ähnlich sehen (Abb. 5). Auch <strong>die</strong>se Gräber bestehen<br />

aus aneinander gereihten Grabkammern, allerdings<br />

erfolgt ihre Erschließung ausschließlich über <strong>die</strong> Fassadenseite,<br />

sodass <strong>die</strong> gesamte Raumorganisation in Makthar<br />

eine andere ist als in Ellès. Blickt man frontal auf <strong>die</strong><br />

Grabfassaden von Makthar, gewinnt man zunächst ebenfalls<br />

den Eindruck von Scheinzugängen, aber vier der<br />

sechs Nischen haben tatsächlich unmittelbar vor der rückwärtigen<br />

Wand am Boden eine Öffnung (Abb. 6). Der Zugang<br />

ist hier möglich, weil das gesamte Grab leicht in den<br />

Boden eingetieft ist. Die Idee der Scheintür ist auch in<br />

Makthar insofern gewahrt, als der Blick auf <strong>die</strong> Fassade<br />

den eigentlichen Zugang zum Grab nicht erkennen lässt.<br />

Von der Front gesehen gewinnt man den Eindruck von<br />

sechs Grabkammern. Erst im Grundriss offenbart sich <strong>die</strong><br />

tatsächliche Anzahl von nur vier Kammern, <strong>die</strong> über <strong>die</strong><br />

Eingänge an der Frontseite zu erreichen <strong>sind</strong>. Zwei der Nischen<br />

<strong>sind</strong> leer und bilden somit wieder Scheintüren. Auch<br />

markieren <strong>die</strong>se Nischen keine dahinter liegende Kammer,<br />

wie in Ellès, denn hinter ihnen befindet sich lediglich <strong>die</strong><br />

Trennwand zwischen zwei Kammern.<br />

In Makthar wie in Ellès haben wir damit Fassaden vorliegen,<br />

<strong>die</strong> zwar in irgendeiner Weise auf <strong>die</strong> dahinter liegenden<br />

Kammern Bezug nehmen, aber gleichzeitig <strong>die</strong> tatsächliche<br />

Eingangssituation kaschieren. Während in Makthar<br />

der Zugang zwar über <strong>die</strong> Frontseite erfolgt, indem<br />

man in <strong>die</strong> Fassade hinein tritt und vor der Wand der Grabkammer<br />

in ein Loch hinabsteigen muss, handelt es sich in<br />

Ellès um wirkliche Scheintüren – <strong>die</strong> dahinter liegenden<br />

Kammern <strong>sind</strong> über seitliche Zugänge erreichbar.<br />

Die zeitliche Stellung beider Nekropolen zueinander ist<br />

noch weitgehend unklar (vgl. Pauphilet 1953; Camps 1961,<br />

193-194). Wollte man angesichts der beschriebenen Konstruktionsprinzipien<br />

eine Abhängigkeit voneinander erkennen,<br />

so scheint in Makthar ein früherer Typus vorzuliegen.<br />

Ein Argument dafür wäre der tatsächlich noch über <strong>die</strong><br />

Frontseite gegebene Zugang, der in Ellès auf ein Rudiment<br />

reduziert ist.<br />

Abb. 4: Grundriß und Frontalansicht von Grab 29 der Nekropole<br />

von Ellès. Zeichnung J. Haberkorn 2004.<br />

Abb. 5: Megalithgrab in Makthar, Dep. Siliana (Tunesien).<br />

Foto R. Krauß 2004.<br />

Abb. 6: Grundriß und Querschnitt durch das Megalithgrab<br />

von Makthar aus Camps 1961, 192, Fig. 78.

BUFM 56, Monumente im Raum, Krauß, <strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?, 153-159 157<br />

Die Bazinas<br />

Das ausgefeilte Konstruktionsprinzip, wie es an Gräbern<br />

beider Nekropolen zu beobachten ist, setzt eine längere<br />

Entwicklungsphase voraus, wenn nicht <strong>die</strong> gesamte Konstruktion<br />

von Gebieten außerhalb Numi<strong>die</strong>ns übernommen<br />

worden ist. Auf der Suche nach Vorläufern der Megalithanlagen<br />

verwies bereits Camps (1961, 158-170.) auf einen<br />

Grabtypus, der im gesamten Maghreb, nördlich des Atlasgebirges<br />

verbreitet ist. Es handelt sich um <strong>die</strong> so genannten<br />

Bazinas, einfache Steinkreise oder von Steinkreisen<br />

umkränzte Grabhügel, <strong>die</strong> im Zentrum eine Grabkonstruktion<br />

aufweisen, <strong>die</strong> als Dolmen ausgeführt sein kann. Mitunter<br />

nehmen <strong>die</strong>se Anlagen megalithische Ausmaße an,<br />

wie etwa in der Nekropole beim Djebel Mazela in Nordostalgerien<br />

(Camps/Camps 1963). Es wurde vermutet,<br />

dass <strong>die</strong> Bazinas in einer Tradition mit den neolithischen<br />

Steinkreisen, wie etwa dem Cromlech de M´Soura stehen<br />

(Camps 1974, 345-346). Eine Fortschreibung der <strong>nordafrikanischen</strong><br />

Megalithtradition vom Neolithikum bis zu den<br />

Bazinas bleibt allerdings problematisch. Es erscheint m. E.<br />

sicher, dass in nachneolithischer Zeit <strong>die</strong> Tradition des<br />

Bauens mit monolithischen Blöcken für längere Zeit zum<br />

Erliegen kam und <strong>die</strong> Bazinas eine eigenständige Entwicklung<br />

der nachneolithischen Zeit darstellen.<br />

Punische Felskammergräber<br />

Auf der Suche nach äußeren Impulsen für <strong>die</strong> Entwicklung<br />

der <strong>Megalithen</strong> lohnt es sich einen weiteren Grabtypus in<br />

den Blick zu nehmen, der außerhalb Afrikas entwickelt<br />

worden ist. Es <strong>sind</strong> <strong>die</strong>s <strong>die</strong> Felskammergräber, deren Verbreitung<br />

sich auf das nördliche Tunesien und den äußersten<br />

Nordosten Algeriens, also <strong>die</strong> unmittelbare Küstenzone<br />

des Sahara-Atlas beschränkt (Parrot u. a. 1977, 276). Verbunden<br />

werden <strong>die</strong> Felskammergräber mit den Puniern,<br />

<strong>die</strong> <strong>die</strong>se Bauform aus ihrer phönizischen Heimatregion in<br />

der Levante mitgebracht haben sollen. Der ursprüngliche<br />

Typus des punischen Felskammergrabes tritt vor allem<br />

zwischen dem Cap Blanc und der Cap Bon-Halbinsel auf,<br />

also dem Kernland der punischen Herrschaft. Es handelt<br />

sich um vollständig unterirdisch angelegte Felskammergräber<br />

mit rechteckigen Kammern, <strong>die</strong> über aus dem Fels geschlagene<br />

Treppen zu erreichen <strong>sind</strong>. Einfachere Gräber<br />

verfügen über keinen solchen Zugang, sondern bestehen<br />

lediglich aus einem längsrechteckigen Schacht, der senkrecht<br />

in den Fels abgetieft worden ist. In <strong>die</strong>sen Gräbern<br />

wurden <strong>die</strong> Verstorbenen in Sarkophagen beigesetzt, ein<br />

weiteres phönizisch/punisches Charakteristikum.<br />

Die Haouanet<br />

Im Grenzbereich des punischen Kernlandes konnte<br />

sich ein anderer Typ des Felskammergrabes entwickeln,<br />

der offenbar eine Weiterentwicklung des punischen Typus<br />

darstellt (Abb. 7). Die Datierung <strong>die</strong>ser Anlagen ist allerdings<br />

noch völlig offen. Auch <strong>die</strong>se Gräber <strong>sind</strong> vollständig<br />

aus dem Fels herausgearbeitet, wobei aus dem Gelände<br />

ragende Felsnasen und Vorsprünge derart ausgenutzt<br />

wurden, dass ein horizontaler Zugang zur Grabkammer<br />

möglich war. Dieser eigenständige Typus des Felskammergrabes<br />

wird mit dem arabischen Wort für einen Laden<br />

als Hanout (Plural Haouanet) bezeichnet, und in der Tat<br />

erinnert <strong>die</strong> Form an einen kleinen Kiosk, der aus dem Fels<br />

geschlagen wurde (Camps 1961, 91-110.).<br />

Der numidische Grabbau zwischen Tradition und<br />

punischem Einfluss<br />

Es ist nun gut vorstellbar, dass sich auch <strong>die</strong> traditionellen<br />

Grabbauten unter dem Einfluss der punischen Kammergräber<br />

veränderten. Für <strong>die</strong>se Annahme spricht <strong>die</strong> Verbreitung<br />

der Megalithanlagen in Nachbarschaft des punischen<br />

Herrschaftsgebietes. Ihre Konzentration lässt mit<br />

zunehmender Entfernung vom punischen Kernland nach.<br />

Sie rahmen regelrecht das punische Herrschaftsgebiet ein<br />

(vgl. Camps 1961, Fig. 14). Eine Beeinflussung durch <strong>die</strong><br />

punischen Felskammergräber scheint mir zumindest bei<br />

den <strong>Megalithen</strong> von Makthar klar gegeben, da dort hinter<br />

dem baulich gest<strong>alt</strong>eten Zugang ganz offensichtlich <strong>die</strong><br />

Idee des Felskammergrabes steht, in das man hinabsteigt.<br />

Auch bei den Haouanet findet sich in einigen Fällen ein der<br />

Kammer vorgelagerter Bereich, dem möglicherweise eine<br />

ähnliche Funktion zukam. An den maghrebinischen Megalithanlagen<br />

ist also ein Eklektizismus zu beobachten, der<br />

<strong>die</strong> traditionelle Bauart der Bazina mit dem punischen<br />

Felskammergrab verbindet. Es <strong>sind</strong> gleichsam an <strong>die</strong><br />

Oberfläche verlegte, monumentalisierte Felskammergräber.<br />

Wir erfassen damit ein kulturhistorisches Phänomen,<br />

das in gewisser Weise auch bei der Herausbildung der<br />

europäischen Megalithik zu beobachten ist. Es ist <strong>die</strong> Verbindung<br />

der gegensätzlichen Elemente des „Chthonischen“<br />

und des „Sphärischen“ in der neolithischen Architektur,<br />

<strong>die</strong> der Architekturhistoriker Spiro Kostof als<br />

einander ergänzende Impulse formulierte: „Ehrfurcht vor<br />

der Höhle mit ihren Erinnerungen an <strong>die</strong> Vorfahren einerseits<br />

und <strong>die</strong> neugefundene Ordnung des Himmels andererseits“<br />

(Kostof 1993, 36). Jenseits einer theologischen<br />

Erklärung, <strong>die</strong> sich uns ohnehin aufgrund fehlender Quellen<br />

entzieht, können wir <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong><br />

als pragmatische Versuche begreifen, zwei von unterschiedlichen<br />

Traditionen vorgegebene Maßgaben zu erfüllen:<br />

Die Bestattung der Verstorbenen in einer unterirdischen<br />

Felskammer bei gleichzeitiger Sichtbarkeit der<br />

Grabstätte in der Landschaft. Das Ergebnis führt beinahe<br />

zwangsläufig zur Monumentalität. Es ist <strong>die</strong>se spezifische

158<br />

BUFM 56, Monumente im Raum, Krauß, <strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?, 153-159<br />

Abb. 7: Haouanet von Séjenane, Dep. Bizerte (Tunesien). Foto: D. Gobert aus Camps 1961, Pl. III.<br />

Konstellation, <strong>die</strong> auch begründet, warum <strong>die</strong> nordafrikanische<br />

Grabarchitektur nur für einen beschränkten<br />

Zeitraum „megalithisch“ wird. Die Übernahme bestimmter<br />

punischer Bestattungspraktiken durch <strong>die</strong> einheimische<br />

Bevölkerung und der Versuch, ihre indigene Bautradition<br />

zu wahren, konnte sich nur in dem Zeitraum der direkten<br />

Auseinandersetzung beider Volksgruppen miteinander vollziehen,<br />

wo das einheimische Element immerhin noch stark<br />

genug war, sich gegen <strong>die</strong> vollständige Übernahme einer<br />

fremden Kultur zu behaupten. Im Moment der totalen Anpassung<br />

oder im Extremfall der Unterwerfung der Gebiete<br />

durch Karthago wäre <strong>die</strong> Weiterentwicklung der Megalithanlagen<br />

wohl beendet gewesen.<br />

Zu einem grundlegenden Wandel im Grabbau kam es<br />

erst etwas später, als wir auch aus den Schriftquellen<br />

erstmalig von einheimischen Herrschern im Hinterland Karthagos<br />

erfahren. Den Numidern kam im Verlauf der Punischen<br />

Kriege um <strong>die</strong> Vorherrschaft im westlichen Mittelmeer<br />

große Bedeutung als Verbündete Roms zu (Alföldi<br />

1979). Und so verwundert es nicht, dass spätestens mit<br />

dem berühmtesten numidischen Herrscher, Masinissa,<br />

auch in Nordafrika eine hellenistisch inspirierte Architektur<br />

auftaucht, <strong>die</strong> <strong>die</strong> megalithische Tradition besiegelt (Rakob<br />

1979). Eines der ältesten Beispiele für einen hellenistischen<br />

Grabbau ist der Madracen, am Nordrand des Aurès-Gebirges<br />

im Osten Algeriens, der von Rakob (1979,<br />

132) in das 2. Jahrhundert v. Chr. datiert wird.<br />

Fazit<br />

Ausgehend von den historischen Eckdaten wird sich <strong>die</strong><br />

Entwicklung der monumentalen Megalithgräber etwa zwischen<br />

der Etablierung der punischen Herrschaft im 8. Jh.<br />

v. Chr. bis zur historischen Überlieferung der ersten numidischen<br />

Könige am Ende des 3. Jh.s v. Chr. vollzogen haben.<br />

Umreißen lässt sich zusammenfassend eine dreiphasige<br />

Entwicklung der numidischen Grabbauten:<br />

1. Eine weit in der Urgeschichte verwurzelte Tradition im<br />

Errichten von Grabbauten, <strong>die</strong> meist in Form von künstlichen<br />

Erdhügeln oder Steinkreisen mit kleineren Dolmen<br />

als so genannte Bazinas <strong>die</strong> Landschaft markieren.<br />

2. Die Phase der punischen Präsenz in Nordafrika, <strong>die</strong> mit<br />

dem Aufkommen von Felskammergräbern verbunden<br />

ist. Möglicherweise beeinflusst <strong>die</strong>ser punische Grabtypus<br />

<strong>die</strong> Herausbildung eines eigenständigen, <strong>nordafrikanischen</strong><br />

Typus von Felskammergräbern, den<br />

Haouanet. Im Hinterland der punischen Einfluss-<br />

Sphäre kommt es zu einer Monumentalisierung der

BUFM 56, Monumente im Raum, Krauß, <strong>Wie</strong> <strong>alt</strong> <strong>sind</strong> <strong>die</strong> <strong>nordafrikanischen</strong> <strong>Megalithen</strong>?, 153-159 159<br />

Grabanlagen. Für eine beschränkte Zeit entsteht eine<br />

megalithische Architektur im östlichen Atlasgebiet. Mit<br />

einer Nutzung der Anlagen ist allerdings noch lange<br />

nach ihrer Errichtungszeit zu rechnen.<br />

3. Eine Phase des wieder Aufgreifens der traditionellen<br />

Grabarchitektur und deren Anpassung an den hellenistischen<br />

Zeitgeist. Dieses erstmalige Aufscheinen einer<br />

„internationalen“ Formensprache ist Ausdruck eines<br />

neuen numidischen Selbstbewusstseins im Ergebnis<br />

der neuen Machtverhältnisse in Nordafrika. Der punisch-römische<br />

Konflikt erhebt Numi<strong>die</strong>n zum Partner<br />

der römischen Weltmacht. Nach der endgültigen Vernichtung<br />

Karthagos verbleibt Numi<strong>die</strong>n sogar <strong>die</strong> einzige<br />

stabile Herrschaft in der Region. Diese neu errungene<br />

Stellung innerhalb des antiken Machtgefüges<br />

bringt einen großen Bedarf an genealogischer Legitimation<br />

mit sich, in dessen Folge eine numidisch-hellenistische<br />

Architektursprache entwickelt wird.<br />

Die Herausbildung einer megalithischen Architektur ist innerhalb<br />

<strong>die</strong>ser Entwicklung eine Sackgasse, da <strong>die</strong> politischen<br />

Rahmenbedingungen, <strong>die</strong> den Antrieb zu ihrer Errichtung<br />

gaben, nur für kurze Zeit Bestand hatten.<br />

Literatur<br />

Alföldi 1979: M. Alföldi, Die Geschichte des numidischen<br />

Königreiches und seiner Nachfolger. In: H. G. Horn,<br />

Chr. B. Rüger (Hrsg.), Die Numider. Reiter und Könige<br />

nördlich der Sahara (Bonn 1979) 43-74.<br />

Balout 1955 : L. Balout, Préhistoire de l´Afrique du Nord<br />

(Paris 1955).<br />

Camps 1961 : G. Camps, Aux origines de la Berbérie. Monuments<br />

et rites funéraires protohistoriques (Paris<br />

1961).<br />

Camps 1974 : G. Camps, Les civilisations préhistoriques<br />

de l´Afrique du Nord et du Sahara (Paris 1974).<br />

Camps 1980 : G. Camps, Les Berbères. Mémoire et identité<br />

(Paris 1980).<br />

Camps/Camps 1963: G. Camps, H. Camps, La nécropole<br />

mégalithique du Djebel Mazela a Bou Nouara (Paris<br />

1963).<br />

Frobenius 1916: L. Frobenius, Der kleinafrikanische Grabbau.<br />

Einzelbericht aus dem Arbeitskreis der IV. Reiseperiode<br />

der Deutschen Inner-Afrikanischen Forschungs-Expedition.<br />

Prähist. Zeitschr. 8, 1916, 1-84.<br />

Kostof 1993: S. Kostof, Geschichte der Architektur. Bd. 1.<br />

Von den Anfängen bis zum Römischen Reich (Stuttgart<br />

1993).<br />

Kuper/Gabriel 1979: R. Kuper, B. Gabriel, Zur Urgeschichte<br />

des Maghreb. In: H. G. Horn, Chr. B. Rüger (Hrsg.),<br />

Die Numider. Reiter und Könige nördlich der Sahara<br />

(Bonn 1979) 23-42.<br />

Nehren 1992: R. Nehren, Zur Prähistorie der Maghrebländer<br />

(Marokko – Algerien – Tunesien). AVA-Materialien<br />

49 (Mainz 1992).<br />

Parrot u. a. 1977: A. Parrot, M.H. Chéhab, S. Moscati, Die<br />

Phönizier. Die Entwicklung der phönizischen Kunst von<br />

den Anfängen bis zum Ende des Dritten Punischen<br />

Krieges (München 1977).<br />

Pauphilet 1953: D. Pauphilet, Monument mégalithique à<br />

Maktar. Karthago IV, 1953, 49-83.<br />

Rakob 1979: F. Rakob, Numidische Königsarchitektur in<br />

Nordafrika. In: H. G. Horn, Chr. B. Rüger (Hrsg.), Die<br />

Numider. Reiter und Könige nördlich der Sahara (Bonn<br />

1979) 119-171.<br />

Anschrift:<br />

Dr. Raiko Krauß<br />

Institut für Ur- und Frühgeschichte<br />

und Archäologie des Mittel<strong>alt</strong>ers<br />

der Eberhard Karls Universität<br />

Schloß Hohentübingen<br />

Burgsteige 11<br />

72070 Tübingen<br />

raiko.krauss@uni-tuebingen.de