Intranet: Geplatzte Träume â neue Chancen

Intranet: Geplatzte Träume â neue Chancen

Intranet: Geplatzte Träume â neue Chancen

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Geplatzte</strong> Träume – <strong>neue</strong> <strong>Chancen</strong><br />

Realistische Zielsetzungen für das <strong>Intranet</strong> in der Unternehmenskommunikation<br />

von Jörg Pfannenberg und Jessica Durst<br />

Für die Hälfte der DAX100-Unternehmen ist das <strong>Intranet</strong> laut eigener Einschätzung<br />

heute das wichtigste Medium der Mitarbeiterkommunikation. Am Anfang der<br />

<strong>neue</strong>n Medien stand das Versprechen von Partizipation und Transparenz. In der<br />

betrieblichen Kommunikation lauteten die Zielsetzungen Effizienz durch PR nach<br />

innen, Steigerung von Integration und Motivation der Mitarbeiter sowie Verbesserung<br />

der Arbeitsleistung.<br />

Inzwischen haben fast alle Mitarbeiter Zugang zu dem <strong>neue</strong>n Medium: 59 % der<br />

Beschäftigten in deutschen Unternehmen konnten bereits Ende 2001 das <strong>Intranet</strong><br />

direkt am Arbeitsplatz-PC nutzen, 21 % hatten Zugang über Terminals, PC-Kioske<br />

oder Internetcafés (vgl. Mast 2002, S. 15) 1 .<br />

Doch nicht alle Blütenträume reiften. Das <strong>Intranet</strong> hat in der internen Kommunikation<br />

keinen qualitativen Sprung bewirkt. Die Mediengeschichte des <strong>Intranet</strong>s und<br />

die Analyse seiner spezifischen Eigenschaften verdeutlichen, was dieses Medium<br />

tatsächlich leisten kann und was nicht. Aktuelle Trends deuten an, welche Möglichkeiten<br />

zusätzlich freigesetzt werden können.<br />

Das trügerische Versprechen: Partizipation und Effizienz<br />

Das Demokratisierungsversprechen ist eine Konstante der Medienevolution, so<br />

der Medientheoretiker Siegfried J. Schmidt: „Bei der Durchsetzung jedes <strong>neue</strong>n<br />

Mediums erhoffen sich (beziehungsweise verheißen) die Befürworter einen <strong>neue</strong>n<br />

Demokratisierungsschub im Sinne einer gerechteren Teilhabe an den <strong>neue</strong>n<br />

kognitiven und kommunikativen (weniger an den <strong>neue</strong>n ökonomischen) Möglichkeiten<br />

des jeweiligen Mediums“ (Schmidt 2000, S. 188).<br />

Demokratisierung und Partizipation waren Ende der 80er Jahre die Versprechen,<br />

mit denen die Internet-Technologie vorangetrieben wurde. „Das Internet […] wurde<br />

von einflussreichen Politikern wie Al Gore […] als Wiederbelebung der athenischen<br />

Agora gefeiert. Weltweite und zeitgleiche Kommunikation aller mit allen,<br />

kostenloser Zugang zu allen verfügbaren Informationsbeständen, Kreativität durch<br />

Interaktivität, freie Wahl von temporär begrenzbaren Sozialverbindungen waren<br />

die verlockenden Perspektiven für Net-User weltweit“ (Schmidt 2000, S. 189).<br />

1 Unter Leitung von Prof. Claudia Mast werden die Leiter Unternehmenskommunikation von<br />

DAX100-Unternehmen jährlich zur Entwicklung der internen Kommunikation befragt. Im Jahr 2001<br />

nahmen 51, 2002 39 Unternehmen an der Befragung teil.

Diesem Impetus folgten in den 90er Jahren mit der Einführung des <strong>Intranet</strong>s auch<br />

die Unternehmen. Es sollte die offene Kommunikation über alle Abteilungs- und<br />

Hierarchiegrenzen hinweg ermöglichen. L. Nikolaus Guntrum und Friedmar<br />

Nusch, ehemaliger Leiter Unternehmenskommunikation bei Hoechst, lobten 1998:<br />

„Wie im Internet nehmen die Informationen ihren eigenen Weg, abseits traditioneller<br />

Hierarchien der Informationsvermittlung und außerhalb der Informationskaskade“<br />

(Guntrum/Nusch 1998, S. 199). Auch Banken begeisterten sich plötzlich für<br />

die Idee des „hierarchiefreien“ Unternehmens: Die Dresdner Bank beispielsweise<br />

proklamierte 1999 den „offenen, konstruktiven Dialog über alle Hierarchien, Bereichs-,<br />

Abteilungs- und Ländergrenzen“ (Dresdner Bank, zit. in: Mast 2002, S. 8)<br />

hinweg.<br />

Diese Zielsetzungen folgten den sich wandelnden Ansprüchen der Mitarbeiter<br />

an ihren Arbeitsplatz, „die Arbeit auf sich und nicht sich auf die Arbeit zu beziehen“.<br />

Der Arbeitssoziologe Martin Baethge beschreibt bereits 1990 in seinem Aufsatz<br />

„Arbeit, Vergesellschaftung, Identität – zur zunehmenden Subjektivierung der<br />

Arbeit“ die Verbreitung dieses subjektzentrierten Arbeitsverständnisses – weg von<br />

der Orientierung an hohem Einkommen hin zur besonderen Wertschätzung interessanter<br />

Arbeit, zur gesellschaftlichen Legitimierbarkeit beruflichen Handelns und<br />

zur Verwirklichung eigener Ideen. Zum ersten Mal beharrten nicht nur wenige<br />

Kreative, sondern alle Beschäftigten darauf, dieses Arbeitsverständnis in der betrieblichen<br />

Umwelt zu verwirklichen (vgl. Baethge 1990, S. 260ff). Glaubt man Befragungen<br />

von Universitätsabsolventen, so sind die Auswahlkriterien bei der Arbeitgeberwahl<br />

ein gutes Arbeitsklima, klare Karrierechancen und die Identifikation<br />

mit Unternehmen und Produkt. Hohes Gehalt spielt demnach die geringste Rolle<br />

(vgl. Kienbaum, zit. in: Kaufmann 2003).<br />

In der aktuellen Diskussion um das <strong>Intranet</strong> ist das Demokratisierungsversprechen<br />

zu einem Effizienzversprechen ermäßigt. In einer umfassenden Untersuchung<br />

zum <strong>Intranet</strong>, durchgeführt von Claus Hoffmann im Jahre 1999 2 , bezeichnen<br />

Kommunikationsverantwortliche als Zielsetzungen des Mediums vor allem die<br />

Befriedigung der Kommunikationsbedürfnisse der Mitarbeiter und PR nach innen.<br />

Verständnis, Transparenz, Partizipation an Entscheidungen und zwischenmenschliche<br />

Beziehungen erscheinen weniger wichtig.<br />

2 Auf der Basis von Ergebnissen aus Expertengesprächen mit zwölf Entscheidungsträgern befragte<br />

Hoffmann 136 Kommunikationsverantwortliche der umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland<br />

schriftlich zum Einsatz des <strong>Intranet</strong>s als Medium der Mitarbeiterkommunikation.<br />

2

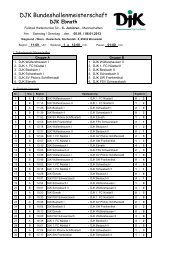

Bedeutung einzelner Ziele der Mitarbeiterkommunikation im <strong>Intranet</strong><br />

Kommunikationsbedürfnisse Mitarbeiter<br />

PR nach innen<br />

Integration der Mitarbeiter<br />

Motivation der Mitarbeiter<br />

Aufgabenerfüllung und Arbeitsleistung<br />

Meinungsbildung der Mitarbeiter<br />

Verständnis, Transparenz<br />

Unternehmenskultur, Betriebsklima<br />

Entwicklung, Qualifizierung der Mitarbeiter<br />

Vertrauensbildung und Sicherheitsgefühl<br />

Partizipation an Entscheidungen<br />

Konfliktmanagement<br />

Zwischenmenschl. Beziehungen Mitarbeiter<br />

(Hoffmann 2001)<br />

Das <strong>Intranet</strong> ist zu einem Tool geworden, das die Leistungsfähigkeit fast aller<br />

Funktionen steigern soll.<br />

Einsatzfelder des <strong>Intranet</strong>s in Organisationen<br />

Verwaltung<br />

Archive<br />

Data-Warehouse<br />

Projektkalkulation<br />

Projektüberwachung<br />

Adress- und Telefonlisten<br />

F & E<br />

CAD-Daten<br />

Entwicklungsbibliotheken<br />

Simultaneous Engineering<br />

(Hoffmann 2001)<br />

Beschaffung<br />

Bestellformulare und<br />

Bestellüberwachung<br />

Lieferanten- und<br />

Produktkataloge<br />

Elektronische Ausschreibungen<br />

Kommunikation<br />

Mitarbeiterkommunikation<br />

PR nach innen<br />

Krisenkommunikation<br />

<strong>Intranet</strong>-<br />

Anwendungen<br />

Produktion<br />

Arbeitsplanung<br />

Lagerverwaltung<br />

Qualitätsmanagement<br />

Fertigungssteuerung<br />

Auftrags- und<br />

Terminverfolgung<br />

4,40<br />

4,19<br />

4,12<br />

4,09<br />

3,99<br />

3,80<br />

3,80<br />

3,71<br />

3,57<br />

3,48<br />

3,13<br />

3,02<br />

2,98<br />

n = 95<br />

1 2 3 4 5<br />

völlig<br />

unwichtig<br />

unwichtig mittel wichtig sehr<br />

wichtig<br />

Personalwesen<br />

Online-Stelleninformation<br />

und -bewerbung<br />

Elektronische Personalakte<br />

Aus- und Weiterbildung<br />

Vorschlagswesen<br />

Arbeitszeitkonten<br />

Marketing &<br />

Vertrieb<br />

Produktinformationen<br />

Online-Store<br />

Schulung<br />

Kundendienst<br />

Software-Updates<br />

Problemmeldung<br />

Fehlerbeseitigung<br />

Wartung und Diagnose<br />

Die wirtschaftlichen Vorteile des <strong>Intranet</strong>-Einsatzes sehen die meisten Kommunikationsverantwortlichen<br />

dabei vor allem in der verringerten Suchzeit, dem<br />

Wissensaustausch, der Prozessoptimierung und dem verringerten Papierverbrauch<br />

(vgl. add-all 2003, S. 26). Argumente wie die Ersparnis an Briefmarken,<br />

3

weniger Geschäftsreisen etc. finden sich in der Literatur immer wieder. Glaubt<br />

man der Rechnung von Netscape, beträgt der Return on Investment für die Informationsbereitstellung<br />

im <strong>Intranet</strong> bis zu 2.063 % (vgl. Netscape, zit. in: Schelian<br />

2003). Im Alltag sind diese Rechnungen jedoch wenig belastbar: Keineswegs<br />

werden Brief, Fax und Telefon durch <strong>Intranet</strong> und E-Mail ersetzt. Sie werden vielmehr<br />

zusätzlich zu den „alten“ Medien eingesetzt, dies zeigt die Entwicklung der<br />

Porto- und Netzkosten.<br />

Die Vorstellung, dass die <strong>neue</strong>n Medien zu mehr Partizipation führen, hat sich als<br />

illusionär erwiesen. Zwar steht den Partizipationswünschen der Mitarbeiter in der<br />

Kommunikation zumindest technisch gesehen nichts mehr im Wege: Laut einer<br />

Studie der add-all AG unterstützten bereits Anfang 2003 rund 43 % der 125 befragten<br />

Unternehmen ihr <strong>Intranet</strong> durch ein Content-Management-System (vgl.<br />

add-all 2003, S. 29). Mit ihm kann theoretisch jeder Mitarbeiter ohne HTML-<br />

Kenntnisse eigene Inhalte in das <strong>Intranet</strong> einstellen. Doch nur in 16 % der Unternehmen<br />

wird dies genutzt. In der Regel werden die Daten zentral von einer Stelle<br />

oder einem Verantwortlichen der Abteilung gepflegt (vgl. add-all 2003, S. 17).<br />

Und auch das Versprechen effizienter Kommunikation hat sich nicht erfüllt.<br />

Die Kommunikationsverantwortlichen in deutschen Unternehmen sehen beim<br />

<strong>Intranet</strong>-Einsatz Probleme in den Bereichen Informationsüberlastung und Informationsholschuld.<br />

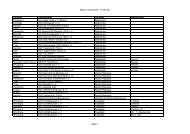

Probleme der <strong>Intranet</strong>-Nutzung (Mehrfachnennungen möglich)<br />

(Hoffmann 2001)<br />

Informationsüberlastung<br />

Informationsholschuld<br />

Ausschluss von Mitarbeitern<br />

Bereitschaft der Wissensweitergabe<br />

Strukturierung, Überschaubarkeit,<br />

Auffinden Informationen<br />

Qualifikation der Mitarbeiter,<br />

Medienkompetenz<br />

Technologische Barrieren<br />

Nennungen:<br />

0 10 20 30 40 50 60 70 80<br />

57<br />

56<br />

55<br />

60<br />

63<br />

71<br />

71<br />

n = 95<br />

4

Die Medieneigenschaften des <strong>Intranet</strong>s und die sozialen Kontexte<br />

seiner Nutzung<br />

Der Rekurs auf die Medientheorie und Studien zur Mediennutzung verdeutlichen,<br />

was das <strong>Intranet</strong> in der Unternehmenskommunikation leisten kann – und was<br />

nicht.<br />

Der IT-Einsatz senkt oft Produktivität anstatt sie zu steigern. Die Arbeitsmaschine<br />

Computer soll primär Komplexität reduzieren und Vorgänge im Büro beschleunigen.<br />

„Computer heutiger Bauart sind jedoch komplexe Maschinen. Mit der<br />

immer schneller voranschreitenden Technologie explodiert die Komplexität regelmäßig.<br />

[…] Service-, Wartungs- und Beratungskosten steigen steil an“ (Accenture/Horx<br />

2003, S. 18). Hinzu kommt, dass immer mehr Daten ausgewählt, interpretiert<br />

und in Wissen transformiert werden müssen. Die Folge dieses Informations-<br />

Wissens-Paradoxon: „Der wachsende Computereinsatz führt nicht zu Rationalisierungseffekten,<br />

sondern zu massiven Investitionsanforderungen bei teuren Humanressourcen!“<br />

(Accenture/Horx 2003, S. 18).<br />

Die geringe Media Richness der <strong>neue</strong>n Medien schränkt die Möglichkeiten<br />

von Orientierung und Emotionalisierung ein. Im Gegensatz zur Face-to-face-<br />

Kommunikation ist technisch vermittelte Kommunikation (Telefon, Teletext,<br />

Computer) vermittlungsarm. D. h. es fehlen medial verfügbare soziale Hinweise<br />

(„social cues“), die die Kommunikation erleichtern. Die Wahrnehmung des<br />

Kommunikationspartners ist eingeschränkt, der soziale Kontext und der Status<br />

der Personen werden weitgehend ausgeblendet. So fehlen Vertrauenssignale wie<br />

Augenkontakt, Händeschütteln etc. „Cues-filtered-out“-Studien in den 90er Jahren<br />

belegen, dass computervermittelte Kommunikation „depersonalisiert“, stärker<br />

aufgabenorientiert und strukturiert verläuft. Durch die wegfallenden Kontrollmechanismen<br />

können sich Kommunikationsabläufe jedoch auch freier und sozial<br />

unkontrollierter entfalten. Dies birgt allerdings die Gefahr der ungehemmten Mediennutzung<br />

(„Flaming“). Man neigt dazu, auf „böse“ E-Mails viel schneller zu reagieren<br />

als dies in der direkten Kommunikation der Fall wäre (vgl. Hoffmann 2001,<br />

S. 122ff). Für den Einsatz in der internen Kommunikation folgt daraus, dass das<br />

<strong>Intranet</strong> nicht in allen Kommunikationssituationen Vorteile bietet. „Insbesondere<br />

bei Themen mit hoher persönlicher Betroffenheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit oder<br />

Ungewissheit ist die <strong>Intranet</strong>-Kommunikation hinsichtlich des Kommunikationserfolgs<br />

der Face-to-face-Kommunikation meist unterlegen“ (Hoffmann 2001, S. 272f).<br />

Die Entpersonalisierung der Kommunikation reduziert die Kooperationsbereitschaft.<br />

Unternehmen sind keine idealen Kommunikationsgemeinschaften,<br />

daran kann auch das <strong>Intranet</strong> nichts ändern: „Unternehmensmitglieder operieren<br />

als beobachtete Beobachter. Jeder dieser Beobachter agiert im Unternehmen in<br />

einer bestimmten Rolle – soll heißen, es gibt auch noch ein Leben außerhalb des<br />

Unternehmens“ (Schmidt 2003, S. 369). Demnach stimmen Mitarbeiter ihren<br />

Kommunikationspartnern immer nur strategisch im Sinne ihrer Rolle zu. Kommt es<br />

zu Meinungsverschiedenheiten, ist das <strong>Intranet</strong> nicht der ideale Austragungsort,<br />

denn ohne visuellen Kontakt benötigen die Kommunikationsteilnehmer mehr Zeit<br />

5

und erreichen seltener eine Übereinstimmung als in der Face-to-face-Kommunikation<br />

– dies belegt bereits eine Studie zur Audio- und Videokommunikation von<br />

Short/Williams/Christie aus den 70er Jahren (vgl. Hoffmann 2001, S. 133).<br />

Im <strong>Intranet</strong> entstehen <strong>neue</strong> medienspezifische Hierarchie-Signale. Thomas<br />

Mickeleit, ehemaliger Leiter Unternehmenskommunikation von IBM, beschwor<br />

noch 2002 den Geist der hierarchiefreien Kommunikation: „Im letzten Jahr hat das<br />

<strong>Intranet</strong> den Vorgesetzten abgelöst“ (zit. in: Mast 2002, S. 12). In der Tat bestätigen<br />

Mitarbeiterbefragungen, dass das <strong>Intranet</strong> nach dem Kollegen die wichtigste<br />

Informationsquelle geworden ist (vgl. Mast 2002, S. 12). Da sich die Mitarbeiter<br />

alle für sie relevanten Informationen ohne Filterung durch das Management nun<br />

aus dem <strong>Intranet</strong> ziehen können, sind die Vorgesetzten nicht mehr zwangsläufig<br />

Kommunikationsquelle Nr. 1. Laut Mast können sie diesen Ruf nur behalten,<br />

„wenn sie im persönlichen Gespräch überzeugen“ (Mast 2001).<br />

Doch die Kommunikationsverantwortlichen der deutschen Unternehmen sind<br />

skeptisch, ob das <strong>Intranet</strong> den Kontakt zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeitern<br />

intensiviert hat: Für 68 % der Befragten trifft dies nicht oder nur teilweise zu,<br />

lediglich 24 % meinen, dass sich die Kommunikation verbessert hat. Dies hängt<br />

eng zusammen mit der mangelnden Dialogorientierung des Mediums: Nur 15 %<br />

der befragten Kommunikationsverantwortlichen sind der Ansicht, dass die Prozesse<br />

der Mitarbeiterinformation im <strong>Intranet</strong> dialogorientiert verlaufen. Nur noch<br />

ein Drittel der Befragten geht davon aus, dass <strong>Intranet</strong>-Kommunikation weniger<br />

durch Hierarchien beeinflusst wird als andere Formen der Mitarbeiterkommunikation<br />

(vgl. Hoffmann 2001, S. 227ff). Das <strong>Intranet</strong> und andere moderne Kommunikationsmittel<br />

wie das Handy erzeugen eine „Illusion der Erreichbarkeit“. Tatsächlich<br />

aber rufen die parallel angewandten Kommunikationsmittel „Strategien des<br />

Verbergens“ hervor. Hierdurch ergeben sich <strong>neue</strong> Hierarchieprobleme und die<br />

Tatsache, dass wir immer mehr Zeit mit sinnlosen Kontaktversuchen verbringen<br />

(vgl. Accenture/Horx 2003, S. 18).<br />

Bei den elektronischen Medien ist die Medienkompetenz zu einem <strong>neue</strong>n sozialen<br />

Selektionsmechanismus geworden. Laut der ARD/ZDF-Online-Studie<br />

2003 nutzt rund die Hälfte der Deutschen das Internet zumindest gelegentlich (vgl.<br />

van Eimeren/Gerhard/Frees 2003, S. 339). Die Medienkompetenz der Mitarbeiter<br />

in Unternehmen ist Spiegelbild einer <strong>neue</strong>n Zweiklassengesellschaft mit dem distinktiven<br />

Merkmal Nutzung der modernen Medien. Viele Unternehmen haben daher<br />

nachhaltig mit „Soft Wiring“-Blockaden, d. h. „Techno-Analphabetismus“ und<br />

allgemeiner Technophobie, zu kämpfen (vgl. Hoffmann 2001, S. 77).<br />

6

Optimale Nutzung des <strong>Intranet</strong>s als Leitmedium der internen Kommunikation<br />

Ausdifferenzierung des Medien-Portfolios und klare Zuweisungen von Funktionalitäten.<br />

Seit Wolfgang Riepl (1913) ist bekannt: Die Evolution <strong>neue</strong>r Medien<br />

führt zu keiner Verdrängung der alten Medien, sondern zu einer funktionalen<br />

Ausdifferenzierung des Mediensystems. Dieses Gesetz bestätigt sich auch beim<br />

Medien-Portfolio von Unternehmen. Bei 55 % der DAX 100 Unternehmen hat das<br />

<strong>Intranet</strong> nur geringe Auswirkungen auf die Printmedien und erfüllt eine eher<br />

ergänzende Funktion (vgl. Mast 2003, S. 19). Vor allem die direkte Kommunikation<br />

kann nicht ersetzt werden: Nach wie vor werden Beziehungen in Unternehmen<br />

primär durch die Face-to-face-Kommunikation geprägt. Je mehr virtuelle Kommunikation<br />

in einem Unternehmen stattfindet, desto größer wird das Bedürfnis der<br />

Mitarbeiter nach personeller Kommunikation.<br />

Kommunikationsmanagement. Das Management muss für eine Balance<br />

zwischen virtueller und persönlicher Kommunikation sorgen (vgl. Mickeleit 2000).<br />

Die geringe Media Richness des <strong>Intranet</strong>s muss durch andere Kommunikationskanäle<br />

kompensiert werden: Medien zur Vermittlung von Hintergrundinformationen<br />

bleiben nach wie vor die Mitarbeiterzeitschrift, Face-to-face-Kommunikation und<br />

schriftliche Mitteilungen.<br />

Modell der Informationsüberflutung und Effektivität: Medienmanagement<br />

Medium<br />

» Face-to-face<br />

» Videokonferenz/Business TV<br />

» Internet/<strong>Intranet</strong><br />

» Telefon/Telefonkonferenz<br />

» Voice Mail<br />

» E-Mail Kolloboration/Chat<br />

» E-Mail<br />

» Brief, Flyer, Broschüre<br />

(Bachmann 2002)<br />

Media Richness<br />

hoch » überkompliziert<br />

» zu viele Kanäle<br />

mittel<br />

niedrig<br />

» nichtssagend<br />

» unpersönlich<br />

niedrig mittel hoch<br />

Komplexität<br />

Mit dem Vermittlungsreichtum eines Mediums hängt auch dessen „soziale<br />

Präsenz“ zusammen, d. h. die Fähigkeit, sozial-psychische Nähe zu vermitteln<br />

(vgl. Höflich 1998, S. 77). Direkte Kommunikation kann nur dann ohne Effizienzverluste<br />

ersetzt werden, wenn die „soziale Präsenz“ des Mediums den kommunikativen<br />

Anforderungen angemessen ist. „Je mehr persönliche Bezüge Aufgabensituationen<br />

fordern oder wenn diese mehrdeutig sind, um so weniger lohnt sich die<br />

Verwendung eines Mediums, zumal eines mit geringer ‚sozialer Präsenz’“ (Höflich<br />

1998, S. 78).<br />

7

Media Richness des <strong>Intranet</strong>s erhöhen. Die Vermittlungsarmut des <strong>Intranet</strong>s<br />

kann durch die Aufbereitung der Inhalte teilweise gemildert werden – damit erweitern<br />

sich die Einsatzmöglichkeiten. Das <strong>Intranet</strong>-Design hat erheblichen Einfluss<br />

auf die Möglichkeiten zu emotionalisieren und zu orientieren. Die Einstellung der<br />

Inhalte in Datenbankstrukturen mit entsprechender technischer Navigation bietet<br />

wenig emotionale Anreize und kaum inhaltliche Orientierung. Die Annäherung an<br />

journalistische Darstellungsformen und der Einsatz von Multimedialität können die<br />

Media Richness dagegen erhöhen. Publikumsmedien wie z. B. Spiegel Online<br />

machen vor, welche Emotionalisierungs- und Orientierungsmöglichkeiten journalistische<br />

Online-Medien bieten.<br />

Media Richness in journalistischen Online-Medien: Spiegel Online<br />

8

Die von JP:PR entwickelte GKN infoline, die <strong>Intranet</strong>-Tageszeitung der EnBW<br />

Kernkraft GmbH Kernkraftwerk Neckarwestheim, ist in Design und Navigation an<br />

hochwertigen Publikumsmedien orientiert. Sie wurde 2001 als bisher einziges<br />

Medium dieser Art mit dem „Goldenen Pfeiler“ der Deutschen Public Relations<br />

Gesellschaft (DPRG) ausgezeichnet.<br />

Preisträger des „Goldenen Pfeilers“: GKN infoline<br />

Kooperationsbereitschaft. Foren und Fachdialoge können die mangelnde<br />

Kooperationsbereitschaft der Mitarbeiter im <strong>Intranet</strong> erhöhen. 45 % der Unternehmen<br />

schlugen bereits 2002 den Weg geschlossener Nutzergruppen ein,<br />

jeweils 14 % der Unternehmen bieten Zugangsberechtigungen für einzelne<br />

Geschäftsbereiche bzw. im Projektmanagement an (vgl. Mast 2002, S. 17).<br />

Medienkompetenz. Soziale Unterschiede im Medienverhalten von Mitarbeitern<br />

können nur eingeschränkt bearbeitet werden. Mögliche Wege Medienkompetenz<br />

aufzubauen sind:<br />

• Exklusivität. Schnelle, wichtige Informationen werden nur über das <strong>Intranet</strong><br />

zugänglich gemacht. Die Mitarbeiter werden so gezwungen, ihre <strong>Intranet</strong>-<br />

Nutzung zu intensivieren.<br />

• Attraktion. Das <strong>Intranet</strong> enthält attraktive Features und Services, z. B.<br />

Kantinenplan, Gewinnspiele.<br />

• Schulungen. Gezieltes Medientraining in Seminaren.<br />

• Subventionierung. Der Arbeitgeber bezuschusst die Heim-PCs und Internetanschlüsse<br />

seiner Mitarbeiter.<br />

9

• Privates Surfen. Effizientes Arbeiten mit Internet und <strong>Intranet</strong> lernen die Mitarbeiter<br />

nur über den täglichen, eigenmotivierten Umgang mit den Medien. Es<br />

ist jedoch immer noch umstritten, ob den Mitarbeitern der freie, unbegrenzte<br />

Zugang zum Internet am Arbeitsplatz auch für private Zwecke gewährt werden<br />

soll. Nur 4 % der Unternehmen sehen dies als selbstverständlich an, bei einem<br />

Viertel dürfen die Mitarbeiter offensichtlich aus Angst vor Produktivitätsverlusten<br />

unter keinen Umständen privat surfen (vgl. Cap Gemini/Ernst & Young<br />

2003, S. 7) 3 .<br />

Die Funktionen des <strong>Intranet</strong>s: Umfassende Arbeitsplattform und Tool des<br />

Issue Managements<br />

In Anschluss an Rommert (2002, S. 101ff) kann das <strong>Intranet</strong> folgende Funktionen<br />

erfüllen:<br />

1. Umfassende Arbeitsplattform – Workplace on demand. Das <strong>Intranet</strong> ermöglicht<br />

weltweit verfügbare elektronische Arbeitsplätze: Sämtliche Informationen,<br />

Arbeitsmittel und Online-Tools, die Mitarbeiter brauchen, um ihre Aufgaben erfolgreich<br />

und effizient erledigen zu können, sind auf jedem Arbeitsplatz-PC und zu<br />

jeder Zeit verfügbar. Hierzu gehören E-Mail, News, Foren, Personalmanagement,<br />

Expertise-Suche, Marktdaten, Zusammenarbeit, CRM, Kostenmanagement,<br />

Fortbildung, Communities, Software-Installation, Reisemanagement, IT-Tools,<br />

Präsentationen u. a..<br />

2. Wirklichkeitskonstruktion managen. Zu den Aufgaben des Managements<br />

gehört es, „für akzeptierte, gemeinsame Interpretationen und Erklärungen einer<br />

widersprüchlichen Wirklichkeit zu sorgen, die als Basis für das produktive Handeln<br />

dienen können“ (Kieser/Woywode 1999, S. 278). Über das <strong>Intranet</strong> erhalten die<br />

Mitarbeiter Anschlüsse an die Wirklichkeitskonstruktionen des Unternehmens, sie<br />

fühlen sich an diesen Prozessen der Wirklichkeitskonstruktion beteiligt (vgl. Rommert<br />

2002, S. 103ff). Sie können abgleichen, ob ihre Interpretation vom Unternehmen<br />

mit der des Managements übereinstimmt.<br />

3. Issue Management. Bisher war das Themenmanagement in der Mitarbeiterkommunikation<br />

themenzentriert. Gefragt wurde primär, welche Themen für das<br />

Mitarbeitermedium geeignet sind, und dann, wie sie aufbereitet werden. Durch die<br />

Erweiterung des Medien-Portfolios hat sich das Redaktionsmanagement verändert:<br />

Am Anfang steht nun das Thema (Issue). Aus einem systematisch gemanagten<br />

Issue-Pool werden die Themen den verschiedenen Medien zugeordnet,<br />

die crossmediale Verknüpfung wird geplant. Erst dann folgt die medienspezifische<br />

Bearbeitung.<br />

3 Von April bis August 2002 wurden 83 Human-Resources-Manager, Vorstände bzw. Geschäftsführer<br />

von deutschen Unternehmen verschiedener Größen und Branchen befragt.<br />

10

Crossmedia: Redaktionelle Produktionsprozesse<br />

Themenmanagement<br />

Ereignisse und<br />

Nachrichtenlage<br />

Aktive Themenplanung<br />

Redaktionsstrategien<br />

(Mast 2003)<br />

Speicherung<br />

von Zusatzmaterial<br />

Codierung<br />

der Inhalte<br />

Situation der<br />

Rechte<br />

Zielgruppen Ansprechpartner<br />

Content-Pool Auswahl und<br />

Vernetzung<br />

Themenselektion<br />

Medienspezifische<br />

Bearbeitung<br />

Optimierung Anreicherung<br />

Anreicherung Format Wiederverwertung<br />

Nachrecherchen Darstellungsformen<br />

Dokumentation<br />

Archiv<br />

Verlinkung Anmutung Entsorgung:<br />

Was soll<br />

gelöscht<br />

werden?<br />

Gemeinsam mit dem Kunden Cognis hat JP:PR hierfür ein elektronisches Tool<br />

entwickelt, das Issue Management und Redaktionsmanagement verknüpft.<br />

Elektronisches Tool zur Verknüpfung von Issue Management und Redaktionsmanagement<br />

11

4. Veränderungskommunikation. Das <strong>Intranet</strong> kann Strukturentwicklungen<br />

fördern und Prozessmodifikationen unterstützen (vgl. Rommert 2002, S. 110).<br />

Für die Steuerung von Veränderungsprozessen in Unternehmen hat die Unternehmensberatung<br />

Strasser & Strasser ein browsergestütztes IT-Tool („Change-<br />

Portal“) entwickelt, das Projektmanagement, Projektkommunikation, Befragungsinstrument<br />

und Interaktion integriert. Die Implementierung erfolgt innerhalb<br />

von zwei Tagen, Menüstruktur und Design können flexibel an das bestehende<br />

<strong>Intranet</strong> des Unternehmens angepasst werden. Das Tool erfüllt folgende<br />

Funktionen:<br />

• Content-Management- und Redaktionssystem. Tagesaktuelle zielgruppengerechte<br />

Information<br />

• Projektmanagement-Tool. Task- und Projektmanagement zur Planung, Dokumentation<br />

und Kontrolle aller Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse<br />

• Integrierte Umfrage-Software. Einholen von Mitarbeitermeinungen durch beliebig<br />

gestaltbare Stimmungsbarometer und umfassende Mitarbeiterbefragungen,<br />

echtzeitige Auswertung<br />

• Themenspezifische Diskussionsforen. Austausch von Erfahrung und Wissen<br />

sowie Verbreitung von Best Practices<br />

• Suchmaschine. Auffinden und Austauschen problemrelevanter Informationen.<br />

Change-Portal der Stadtsparkasse Oberhausen<br />

12

5. Gestaltung der Beziehungen zwischen Unternehmen und Umwelt.<br />

Die Bezeichnung „firmeninternes Netzwerk“ ist irreführend: Das <strong>Intranet</strong> ist das<br />

ideale Tool für den Umgang mit Informationen, die das Unternehmen aus Interaktionen<br />

mit seiner Umwelt, d. h. Kunden, Wettbewerbern, Lieferanten etc., erzeugt.<br />

Auch unternehmensrelevante Informationen aus Politik und Wirtschaft sowie zu<br />

Markt und Standort sollten einfließen. Dies gibt der Unternehmenstätigkeit Kontext,<br />

generiert Sinn und erhöht in Veränderungsprozessen den Sense of Urgency.<br />

Acht Zukunftstrends im <strong>Intranet</strong><br />

Wie wird sich das <strong>Intranet</strong> weiter entwickeln? Aus heutiger Sicht lassen sich acht<br />

Zukunftstrends ausmachen:<br />

• Hybridstrukturen. Das <strong>Intranet</strong> wird in Zukunft noch stärker als bisher Plattform<br />

für andere Medien werden – z. B. für das Business-TV. Treiber für die<br />

Hybridisierung sind vor allem die sinkenden Speicherkosten für Daten. Nach<br />

dem Moor’schen Gesetz verdoppeln sich jeweils innerhalb von 18 Monaten die<br />

Speicher-Kapazitäten, und damit sinken die Kosten: z. B. lag 1988 der Preis für<br />

die Speicherung von 20 Filmen bei 5.400.000 Euro, 2000 bei 648 Euro; 2005<br />

werden es voraussichtlich nur noch 5 Euro sein (vgl. Mercer Management<br />

Consulting/HypoVereinsbank 2002). Derzeit setzt bereits rund ein Viertel der<br />

DAX100-Unternehmen vorproduzierte Sendungen via <strong>Intranet</strong> ein bzw. überträgt<br />

live Veranstaltungen über <strong>Intranet</strong> und Internet (vgl. Mast 2003, S. 17).<br />

Anders als beim herkömmlichen Business-TV können alle Mitarbeiter einfach<br />

vom Arbeitsplatz auf Sendungen zugreifen, die Kosten sind gering und die<br />

Qualität ist mittlerweile annehmbar. Durch die Integration des Business-TV im<br />

<strong>Intranet</strong> werden mediale Brüche weitestgehend aufgehoben (vgl. Rommert<br />

2002, S. 89): Der Mitarbeiter kann sich durch vorbereitete Links direkt mehr<br />

Wissen zu dem Thema der Sendung erschließen oder im selben Medium<br />

Feedback geben, statt wie bisher zum Telefon greifen zu müssen.<br />

• Vernetzung von Beruf und Privatem. Mit dem Handy hat der Einzug des<br />

Berufslebens ins Private begonnen, mit dem Laptop als mobilem Arbeitsplatz<br />

dringen weitere Funktionalitäten der Office-Welt ins Private ein. Heimarbeitsplätze<br />

sind weiter auf dem Vormarsch, um Mitarbeiter nicht zu verlieren (vor<br />

allem Frauen), aber auch, um zusätzliche Arbeitsleistungen in der Freizeit<br />

einzufordern.<br />

• Neue Web-Darstellungsformen. Eng mit der Hybridisierung der <strong>neue</strong>n Medien<br />

hängt der Trend zum multimedialen und emotionalen Erzählen zusammen –<br />

wie es in den Publikumsmedien geschieht. Was im Online-Journalismus<br />

bereits häufig zu finden ist, wird sich auch in den <strong>Intranet</strong>s der Unternehmen<br />

etablieren (vgl. Heijnk 2002, S. 142ff):<br />

− Integration von Audio- und Videosequenzen<br />

− Animation/Grafimation<br />

− Interaktive Services (personalisierte Anrede, Anwender-Rechner etc.)<br />

− Slideshows<br />

− Hypermedia Patchworks<br />

13

− Web-Specials<br />

− Virtual Reality<br />

− Infoseek-Sites.<br />

• Outsourcing von standardisierbaren Leistungen. JP:PR realisiert seit<br />

mehreren Jahren online-journalistische Leistungen für mehrere seiner Kunden.<br />

Bisher ist Outsourcing in der Kommunikation allerdings der Ausnahmefall: Nur<br />

2 % der von der add-all AG befragten Unternehmen lassen von einer externen<br />

Agentur Inhalte in ihr <strong>Intranet</strong> einstellen (vgl. add-all 2003, S. 17). Doch werden<br />

immer mehr Geschäftsprozesse in deutschen Unternehmen mit Erfolg ausgelagert,<br />

Spezialisten arbeiten oft schneller und preiswerter (vgl. Kuhn 2003,<br />

S. 59f). Der Trend geht dahin, alle Commodities an externe Dienstleister zu<br />

vergeben, nur Management und Steuerung der Zentralfunktionen bleiben im<br />

Unternehmen. Das Unternehmen kann sich auf das Kerngeschäft fokussieren<br />

und die Arbeitsprozesse beschleunigen.<br />

Zusammenarbeit von Kunde und JP:PR bei der Erstellung von<br />

Mitarbeitermedien<br />

Kunde<br />

Agentur<br />

Monitoring, Recherche<br />

(Themenfindung)<br />

»Laufend<br />

Intern<br />

» Management<br />

» Aktivitäten<br />

der Bereiche<br />

» Rubriken<br />

im <strong>Intranet</strong><br />

Unternehmensstrategie<br />

» Unternehmensinterne<br />

Projekte<br />

des Kunden<br />

Extern<br />

» Branchen/Märkte<br />

» Kunden<br />

» Pressebeobachtung<br />

» Sonstiges<br />

Info +<br />

Material<br />

an Agentur<br />

Vorschlag<br />

Thema,<br />

inkl. Aufbereitung,Interviewpartner,<br />

etc.<br />

Redaktionskonferenz,<br />

Themenfindung<br />

» Alle 6-8 Wochen<br />

Auf Basis des<br />

Redaktionsplans:<br />

» Verbindliche<br />

Festlegung<br />

Themen<br />

» Vorl. Festlegung<br />

für übernächste<br />

Ausgabe des<br />

Printmediums<br />

inkl.<br />

» Benennung<br />

Ansprech- und<br />

Interviewpartner<br />

» Festlegung<br />

Berichtsform<br />

Vorschläge<br />

von Agentur<br />

» Verknüpfung<br />

aktueller Themen<br />

mit U-Strategie<br />

» Aktueller Aufhänger<br />

für<br />

U-strategische<br />

Themen/Projekte<br />

<strong>Intranet</strong><br />

Text/Produktion<br />

» Laufend<br />

Kontaktherstellung<br />

Ansprech- und<br />

Interviewpartner<br />

beim Kunden<br />

Aktualisierung<br />

Red.-plan<br />

Entscheidung: Welche<br />

Themen sollen in das<br />

Printmedium, welche<br />

in das <strong>Intranet</strong><br />

Gespräche,<br />

Interviews,<br />

ergänzende<br />

Recherchen<br />

Texten<br />

Freigabe durch<br />

Kommunikationsabteilung<br />

Freigabe d.<br />

Fachverantwortlichen<br />

Satz,<br />

Layout<br />

Parallel: Pflege/Aktualisierung langfristiger Themenpool<br />

Endgültige<br />

Freigabe<br />

durch den<br />

Vorstand<br />

Übergabe<br />

Druckdaten<br />

an Kommunikationsabteilung<br />

14

• Wissensmanagement als Weitergabe von Erfahrungen. Nicht nur die Erzeugung<br />

von Wissen, sondern auch die Frage, wie Wissen über hierarchische<br />

und funktionale Barrieren hinweg gemanagt und verteilt werden kann, gewinnt<br />

zunehmend an Bedeutung. So genannte Wissensmanagement-Datenbanken<br />

helfen, Wissen konzernweit zugänglich zu machen. Allerdings geht es dabei<br />

nicht um die Anhäufung von nicht interpretierten Produktinformationen und ihre<br />

Ablage in Datenbanken, sondern um die Aufbereitung, das Verfügbarmachen<br />

und die Promotion von Erfahrung:<br />

− Mittels strukturierter Interviews („Team Debriefings und Customer Debriefings“)<br />

wird das Wissen gesammelt. So werden unterschiedliche Blickwinkel<br />

erfasst, es entsteht ein komplettes Bild auch über Funktionsgrenzen hinweg<br />

und aus der Kundenperspektive.<br />

− Die Wissens-Bausteine („Knowledge Pieces“) sind als Fallstudien in Form<br />

von Erfahrungsberichten aufbereitet. Sie beantworten die wichtigsten Fragen:<br />

Was war beabsichtigt?, Was haben wir wirklich erreicht?, Was sind die<br />

Gründe für die Zielabweichung?, Was wollen wir beibehalten? und Was<br />

wollen wir ändern?<br />

− Der Aufbau der Datenbank orientiert sich an der Struktur des Geschäftsprozesses.<br />

− Ein eigenes Portal im <strong>Intranet</strong> bewirbt die Leistungen des Wissensmanagements<br />

durch Meldungen, Berichte, journalistische Features und Interviews.<br />

Wettbewerbe und Auszeichnungen incentivieren das Verfügbarmachen<br />

wie auch die Nutzung von Wissen durch die Mitarbeiter.<br />

• Individualisierung. Die Mitarbeiter werden durch „Mitarbeiterportale“ wie<br />

Kunden behandelt, ihnen werden je nach individuellen Bedürfnissen/Interessen<br />

verschiedene Services geboten (vgl. Cap Gemini/Ernst & Young 2003, S. 4).<br />

In einigen Unternehmen können sich die Mitarbeiter bereits ihre <strong>Intranet</strong>-<br />

Eingangsseite gemäß ihrer Bedürfnisse selbst konfigurieren. So erhält jeder<br />

Mitarbeiter auf Anhieb nur die Informationen, die er zu seiner Aufgabenerfüllung<br />

benötigt bzw. die er persönlich wünscht. Die Informationsprozesse<br />

beschleunigen sich. Barrieren bei der Einführung bzw. dem Ausbau von Mit-<br />

arbeiterportalen sind derzeit noch die hohen Kosten und teilweise auch die<br />

befürchtete mangelnde Akzeptanz durch die Mitarbeiter (vgl. Cap Gemini/<br />

Ernst & Young 2003, S. 10).<br />

• Internationalisierung. In der klassischen Matrixstruktur sind Geschäftsbereiche<br />

und Funktionen zu managen. Die Navigation im <strong>Intranet</strong> kann hier bequem<br />

über zwei Listen erfolgen. In internationalen Unternehmen kommt eine dritte<br />

Ebene hinzu: Regionen/Länder. Diese dreidimensionale Struktur lässt sich<br />

durch die Navigation kaum noch abbilden, es besteht die Gefahr von Redundanz<br />

durch mehrfaches Einstellen von Informationen, Informationen sind nur<br />

noch schwer auffindbar.<br />

• Smart Gadgets. Auch in der professionellen Kommunikation sind „Kommunikations-Tools,<br />

deren Gebrauch instinktiv erlernt werden kann und deren<br />

Einfachheit klare Antworten auf die digitale Alltagsverwirrung bietet“ (Accenture/Horx<br />

2003, S. 17), auf dem Vormarsch: Das Handy als Internet-Device und<br />

der Laptop als mobiles Büro mit allen Funktionen sind dabei erst der Anfang.<br />

15

Literaturverzeichnis<br />

Accenture/Horx, Matthias: Accent on the Future. Die Zukunftsstudie von<br />

Accenture und Matthias Horx. Wien 2003<br />

add-all AG: <strong>Intranet</strong> Studie 2003. Eine Studie der add-all AG. Friedrichsdorf 2003<br />

Baethge, Martin: Arbeit, Vergesellschaftung, Identität – zur zunehmenden<br />

normativen Subjektivierung der Arbeit. In: Zapf, W. (Hrsg.): Die Modernisierung<br />

moderner Gesellschaften. Verhandlungen des 25. Deutschen Soziologentages<br />

in Frankfurt a. M. 1990, S. 260-278<br />

Bachmann, Bernhard: Von der Mitarbeiterkommunikation zur effektiven Unternehmenskommunikation.<br />

Veranstaltung der Wirtschaftsjunioren. Präsentation<br />

Frankfurt a. M., 29.10.2002<br />

Bruhn, Manfred: Kommunikationspolitik. Bedeutung, Strategien, Instrumente.<br />

München 1997<br />

Cap Gemini/Ernst & Young: Business-to-Employee-Studie. Neue Möglichkeiten<br />

durch Mitarbeiterportale. Berlin 2003<br />

van Eimeren, Birgit/Gerhard, Heinz/Frees, Beate: ARD/ZDF-Online-Studie 2003.<br />

Internetverbreitung in Deutschland: Unerwartet hoher Zuwachs. In: Media<br />

Perspektiven 8/2003, S. 338-358<br />

Guntrum, L. Nikolaus/Nusch, Friedmar: Hoechst Online Relations – Digitalisierung<br />

der Konzernkommunikation und veränderte interne Kommunikation.<br />

In: Krzeminski, Michael/Zerfaß, Ansgar (Hrsg.): Interaktive Unternehmenskommunikation.<br />

Internet, <strong>Intranet</strong>, Datenbanken, Online-Dienste und Business-TV<br />

als Bausteine erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit. Frankfurt a. M. 1998, S.193-208<br />

Heijnk, Stefan: Texten fürs Web. Grundlagen und Praxiswissen für Online-<br />

Redakteure. Heidelberg 2002<br />

Höflich, Joachim R.: Interaktive Medien und organisationsinterne Kommunikation.<br />

Erkenntnisse und Perspektiven. In: Krzeminski, Michael/Zerfaß, Ansgar (Hrsg.):<br />

Interaktive Unternehmenskommunikation. Internet, <strong>Intranet</strong>, Datenbanken, Online-<br />

Dienste und Business-TV als Bausteine erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit.<br />

Frankfurt a. M. 1998, S. 73-92<br />

Hoffmann, Claus: Das <strong>Intranet</strong>. Ein Medium der Mitarbeiterkommunikation.<br />

Konstanz 2001<br />

Kaufmann, Matthias: Jungmanager. Wird schon werden (2). 2003. Online:<br />

http://www.manager-magazin.de/koepfe/artikel/0,2828,261035-2,00.html.<br />

Abgerufen: 22.09.2003.<br />

Kieser, Alfred/Woywode, Michael: Evolutionstheoretische Ansätze. In: Kieser,<br />

Alfred (Hrsg.): Organisationstheorien. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage.<br />

Stuttgart/Berlin/Köln 1999, S. 253-285<br />

Kuhn, Thomas: Fit machen. In: Wirtschaftswoche Nr. 34. 14.08.2003, S. 59-61<br />

16

Mast, Claudia: Crossmedia in der internen Unternehmenskommunikation. Ergebnisse<br />

der DAX-KOM-Umfragen und Schlussfolgerungen. Stuttgart 2003<br />

Mast, Claudia: Kommunikation in Unternehmen. Siegeszug des <strong>Intranet</strong>. Stuttgart<br />

2002<br />

Mast, Claudia: Die Geister, die sie riefen… 2001. Online: http://www.media.unihohenheim.de/html/projekte/puplikationen/aufsaetze_und_beitraege/<br />

dax_100.html. Abgerufen: 23.03.2004.<br />

Mast, Claudia: Löst das <strong>Intranet</strong> den Chef ab? 2000. Online:<br />

http://www.media.uni-hohenheim.de/html/projekte/puplikationen/<br />

aufsaetze_und_beitraege/loest_das_intranet_den_chef_ab.html.<br />

Abgerufen: 08.03.2004.<br />

Mercer Management Consulting/HypoVereinsbank: Medien-Studie 2006. Entwicklung<br />

der Speicherkosten. 2002. Online: http://www.wuv.de/daten/studien/<br />

022002/490/1507.html. Abgerufen: 28.04.2004.<br />

Mickeleit, Thomas: Face-to-Face in virtualisierten Unternehmen. 2000. Online:<br />

http://www.media.uni-hohenheim.de/html/akademie/wissenstransfer/<br />

face_to_face.html. Abgerufen: 28.04.2004.<br />

Pfannenberg, Jörg: Veränderungskommunikation – Den Change-Prozess<br />

wirkungsvoll unterstützen. Grundlagen, Projekte, Praxisbeispiele.<br />

Frankfurt a. M. 2003<br />

Rommert, Frank-Michael: Hoffnungsträger <strong>Intranet</strong>: Charakteristika und Aufgaben<br />

eines <strong>neue</strong>n Mediums der internen Kommunikation. München 2002<br />

Schelian IT-Beratung: <strong>Intranet</strong> unter der Lupe – Zahlen, Fakten und<br />

statistische Daten 2002. 2002. Online: http://www.schelian.de/<br />

DesktopDefault.aspx?tabid=103. Abgerufen: 07.08.2003.<br />

Schmidt, Siegfried J.: Unternehmenskultur als Grundlage jeder Integration von<br />

Unternehmenskommunikation. In: Bergmann, G./Meurer G. (Hrsg.): Best Patterns<br />

Erfolgsmuster für zukunftsfähiges Management. Neuwied 2003, S. 360-373<br />

Schmidt, Siegfried J.: Kalte Faszination: Medien, Kultur, Wissenschaft in der<br />

Mediengesellschaft. Weilerswist 2000<br />

Anschriften der Autoren:<br />

Jörg Pfannenberg, JP:PR PR-Beratung, Grafenberger Allee 115, 40237 Düsseldorf<br />

Jessica Durst, Apffelstaedtstraße 19, 48149 Münster<br />

17