Niederfrequenz-Reizstromtherapie

Niederfrequenz-Reizstromtherapie

Niederfrequenz-Reizstromtherapie

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Niederfrequenz</strong>-<strong>Reizstromtherapie</strong><br />

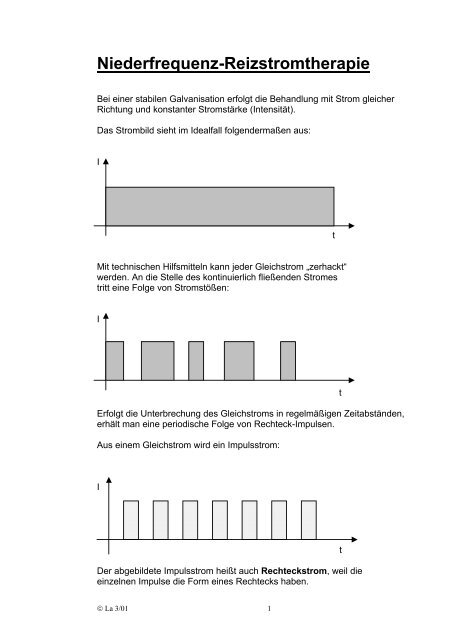

Bei einer stabilen Galvanisation erfolgt die Behandlung mit Strom gleicher<br />

Richtung und konstanter Stromstärke (Intensität).<br />

Das Strombild sieht im Idealfall folgendermaßen aus:<br />

I<br />

Mit technischen Hilfsmitteln kann jeder Gleichstrom „zerhackt“<br />

werden. An die Stelle des kontinuierlich fließenden Stromes<br />

tritt eine Folge von Stromstößen:<br />

I<br />

Erfolgt die Unterbrechung des Gleichstroms in regelmäßigen Zeitabständen,<br />

erhält man eine periodische Folge von Rechteck-Impulsen.<br />

Aus einem Gleichstrom wird ein Impulsstrom:<br />

I<br />

Der abgebildete Impulsstrom heißt auch Rechteckstrom, weil die<br />

einzelnen Impulse die Form eines Rechtecks haben.<br />

© La 3/01 1<br />

t<br />

t<br />

t

• Jeder einzelne Impuls ist ein elektrischer Stromstoß, der in<br />

seiner Grundform beliebig verändert werden kann.<br />

Die wichtigsten Impulsformen heißen:<br />

I<br />

I<br />

I<br />

© La 3/01 2<br />

t<br />

t<br />

t<br />

Rechteck-Impuls<br />

mit steilem, sprunghaftem<br />

Anstieg<br />

Dreieck-Impuls<br />

mit linearem Anstieg<br />

Dreieck-Impuls<br />

mit exponetiellem Anstieg<br />

(= Exponential-Impuls)<br />

Definition von Rechteck-, Dreieck- und Exponentialstrom<br />

Die bei einer Strombehandlung erzielte Wirkung auf die Muskulatur hängt unter<br />

anderem von der Frequenz der verabreichten Impulse und der Impulsform ab.<br />

Kommen die Stromstöße mehr als 20mal pro Sekunde, handelt es sich um eine<br />

Impulsserie oder um Serienimpulse.<br />

Entscheidend bei einer Serienimpulsstrombehandlung ist nicht die Grundform<br />

des einzelnen Impulses, sondern die Frequenz der Serienimpulse.<br />

Serienimpulse lösen am gesunden, quergestreiften Muskel<br />

bei genügend hoher Stromstärke eine Dauerkontraktion aus.

Definition:<br />

I<br />

Ein Rechteckstrom ist eine durch Pausen unterbrochene<br />

Serienimpulsfolge. Jeder Impuls der Serie hat eine rechteckige<br />

Grundform.<br />

Rechteckstrom<br />

τ R<br />

Τ<br />

T = Periodendauer in Millisekunden (ms), setzt sich zusammen aus T u. R.<br />

Aus der Periodendauer T kann man die Impulsfolgefrequenz f<br />

berechnen.<br />

Impulsfolgefrequenz f = 1 / T in Hertz (Hz) oder Kilohertz (kHz)<br />

τ = Dauer eines Einzelimpulses (sprich: „tau“; griech. Buchstabe)<br />

R = Pausendauer (R = Refraktärzeit) in Millisekunden (ms)<br />

I = Stromstärke (Intensität) in Milliampere (mA)<br />

Definition:<br />

I<br />

Ein Dreieckstrom ist eine periodische Folge von dreiecksförmigen<br />

Serienimpulsen. Jeder Impuls der Serie hat entweder einen<br />

linearen Anstieg (= Sägezahnform) oder einen verzögerten<br />

Anstieg (= Exponentialform).<br />

Dreieckstrom<br />

© La 3/01 3<br />

t<br />

t

• Bei den bisher besprochenen dreiecks- oder rechtecksförmigen<br />

Stromstößen, die auch unter der Bezeichnung „faradischer Strom“ dem<br />

Patienten verabreicht werden, ist wegen der relativ kurzen Impulszeit die<br />

Form des Impulsanstiegs nicht besonders entscheidend.<br />

• Anders verhält es sich beim Exponentialstrom.<br />

• Bei dieser Strombehandlung steht die Form des Einzelimpulses im<br />

Vordergrund.<br />

Einzelimpulsbehandlung<br />

Definition:<br />

Kennzeichen der Einzelimpulsbehandlung sind Stromstöße von<br />

längerer Dauer und einer so niederen Impulsfolgefrequenz, dass<br />

nach der jeweils ausgelösten Muskelkontraktion eine ausreichende<br />

Entspannungszeit folgt.<br />

Ein Exponentialstrom ist eine durch längere Pausen unterbrochene<br />

Folge dreiecksförmiger Impulse mit verzögertem Anstieg gemäß<br />

einer Exponentialform.<br />

Der einzelne Impuls besitzt eine relativ lange Impulsdauer.<br />

A = Stromstärke (Intensität) in Milliampere (mA)<br />

B = Anstiegssteilheit in Milliampere pro Millisekunden (mA/ms)<br />

C = Impulsdauer in Millisekunden (ms)<br />

D = Pausendauer in Millisekunden (ms)<br />

Universalreizstromgeräte verfügen über Drehknöpfe und Tasten, um die 4<br />

Reizstromkenngrößen (Intensität, Impulsdauer, Impulsform und Pausendauer)<br />

unabhängig voneinander einstellen zu können.<br />

© La 3/01 4

Durch Drehen an den entsprechenden Knöpfen kann der im obigen Beispiel<br />

gezeigte Exponentialstrom mit dreiecksförmigen Impulsen in einen<br />

Exponentialstrom mit trapezförmigen Impulsen umgewandelt werden:<br />

Wirkungen des niederfrequenten Reizstromes (Impulsstromes)<br />

Die wichtigsten therapeutischen Wirkungen des NF-Stromes (NF =<br />

<strong>Niederfrequenz</strong>) sind:<br />

Reizwirkung auf die Muskulatur<br />

Bei genügend hoher Stromstärke, bei bestimmter Impulsdauer und geeigneter<br />

Impulsfolgefrequenz werden Substrate - das sind z.B. Substanzen, die Tröger<br />

bestimmter chemischer, elektrischer Vorgänge sind -, wie Nerven und Muskeln,<br />

gereizt.<br />

Jeder gesunde Muskel antwortet nach überschreiten der Reizschwelle auf<br />

einen Einzelimpuls mit einer einmaligen Zuckung.<br />

Reizt man den gesunden Muskel jedoch mit einer ganzen Serie von rasch<br />

aufeinanderfolgenden Impulsen (Serienimpulse oder Impulsserien), kommt es<br />

zu einer Muskeldauerkontraktion – auch Muskeltetanus - die so lange anhält,<br />

wie der Strom fließt.<br />

Diese tetanisierenden Ströme hießen früher „faradische Ströme“. Unter dem<br />

Oberbegriff „faradischer Strom“ versteht man in der Elektrotherapie alle Serienimpulse,<br />

die aufgrund ihres günstigen Verhältnisses Impulsdauer / Impulsperiodendauer<br />

(= Tastverhältnis τ : T ) am gesunden Muskel eine Kontraktion<br />

herbeiführen.<br />

Analgetische (schmerzstillende) Wirkung<br />

Besonders schmerzlindernd wirken die verschiedenen „diadynamischen“<br />

Stromformen nach BERNARD.<br />

Hyperämisierende (durchblutungsfördernde) Wirkung<br />

Die analgetisch wirksamen Reizströme beeinflussen auch die vasomotorischen,<br />

vegetativen Nervenfasern. Durch diese direkte Reizung kommt es im<br />

Behandlungsgebiet zu einer Vasodilatation (Gefäßerweiterung) und somit zu<br />

einer besseren Durchblutung.<br />

Muskeldetonisierende (entspannende) Wirkung<br />

Reflektorisch verspannte Muskeln lassen sich durch direkte Reizstromeinwirkung<br />

- besonders wenn die Impulsfrequenz zwischen 75 Hz und 200 Hz<br />

liegt - entspannen.<br />

© La 3/01 5

Suggestivwirkungen<br />

Reizstrombehandlungen<br />

Faradisation - Schwellstromtherapie - Elektrogymnastik<br />

Unter Faradisation versteht der Arzt die Anwendung von niederfrequenten<br />

tetanisierenden (faradischen) Reizströmen zu Heilzwecken.<br />

Der dem Patienten verabreichte Strom ist gekennzeichnet durch:<br />

• Intensität = die Stromstärke<br />

• Impulsdauer = die Stromflussdauer des Einzelimpulses<br />

• Impulsform = die Anstiegssteilheit (Anstiegszeit) und<br />

die Abstiegszeit (Abfallzeit) des Einzelimpulses<br />

• Pausendauer = die Zeitdauer zwischen zwei Impulsen<br />

Die Serienimpulse haben eine Frequenz von 40 Hz bis 80 Hz.<br />

Die Impulsdauer reicht von 0,5 ms bis 5 ms.<br />

Oft wird der neofaradische Strom eingesetzt. Seine Kenngrößen<br />

sind:<br />

Frequenz f = 50 Hz<br />

Impulsdauer τ = 1 ms<br />

Pausendauer R = 19 ms<br />

Die Impulsperiodendauer beträgt somit T = 20 ms<br />

(f = 1/T = 50 Hz = 1/20 ms)<br />

I<br />

τ R t<br />

© La 3/01 6<br />

T

I<br />

Vom ungeschwellten Impulsstrom zum Schwellstrom<br />

I<br />

Nachteile des oben abgebildeten „ungeschwellten“ Impulsstromes:<br />

� belästigt sensible Nerven (Schmerzrezeptoren)<br />

� verursacht „unphysiologische“ Dauerkontraktion der Skelettmuskulatur<br />

Um diese „Nachteile“ auszuschalten haben die handelsüblichen <strong>Reizstromtherapie</strong>geräte<br />

entsprechende Bedienungseinheiten, die aus dem ungeschwellten<br />

Reizstrom einen „therapiefreundlichen“ Schwellstrom machen.<br />

� Die Schwellimpulsdauer liegt normalerweise bei 1 s.<br />

� Die Schwellfrequenz kann über einen Regler von 6 - 45 Schwellungen<br />

pro Minute variiert werden.<br />

� Die Schwellstrombehandlung heißt auch Elektrogymnastik.<br />

Behandlungstechnik und Dosierung<br />

Die Reizung des Muskels erfolgt bei der (Neo)-Faradisation und Schwellstrombehandlung<br />

normalerweise nicht direkt an der Muskelfaser.<br />

Der zu behandelnde Muskel wird indirekt über den gesunden, intakten motorischen<br />

Nerv gereizt und zur Kontraktion gebracht.<br />

Der verabreichte Schwellstrom ahmt auf diesem Wege die natürlichen physiologischen<br />

Verhältnisse einer Willkürinnervation des Muskels nach.<br />

Das Anlegen der Elektroden geschieht ähnlich wie bei der Galvanisation. Ein<br />

feuchter Viskoseschwamm oder Stoffunterlagen verhindern den direkten<br />

Kontakt zwischen der Metallelektrode und der Haut!<br />

© La 3/01 7<br />

t<br />

t

Bi- und unipolare Elektrodentechnik<br />

� Bei der bipolaren Elektrodentechnik arbeitet man mit zwei<br />

großflächigen Plattenelektroden. Die Anode (+) wird in der Regel<br />

proximal (nächstliegend), die Kathode (-) distal (entfernt liegend) von der<br />

Muskelgruppe angesetzt.<br />

� Bei der monopolaren (unipolaren) Elektrodentechnik hat man zwei<br />

verschieden große Elektroden:<br />

Die großflächige Elektrode ist, wird proximal befestigt und heißt auch<br />

indifferente Elektrode.<br />

Die kleinere Elektrode wird distal, als aktive, differente Reizelektrode<br />

am Nerven- oder Muskelreizpunkt angesetzt.<br />

Besondere Bedeutung kommt der monopolaren Elektrodentechnik<br />

hauptsächlich bei den verschiedenen Formen der niederfrequenten<br />

Elektrodiagnostik (galvanischer und faradischer Test) zu.<br />

� Bei der Elektrogymnastik wird soviel Stromstärke gegeben, bis die<br />

erwünschten Muskelkontraktionen kräftig auftreten.<br />

� Bei einer Schwellstrombehandlung bevorzugt man für kleine Muskeln<br />

eine hohe Schwellfrequenz, für größere Muskeln wählt man eine niedere<br />

Schwellfrequenz und passt die Pausendauer der Ermüdbarkeit der<br />

Muskeln an.<br />

� Bei schweren Schädigungen werden zwischen den Schwellungen<br />

längere Pausen eingelegt.<br />

� Die Behandlungsdauer pro Sitzung liegt bei etwa 20 Minuten.<br />

� Tägliche Behandlungen sind in der Regel erforderlich.<br />

� Die Behandlungsserie ist zu Ende, wenn das Behandlungsziel erreicht<br />

ist.<br />

Die elektrische Übungsbehandlung kann eine echte, aktive<br />

Übungsbehandlung nur ergänzen, fast niemals aber ersetzen!<br />

Indikationsbeispiele<br />

Die Anwendung von (neo)-faradischen Strömen ist angezeigt bei folgenden<br />

Fällen:<br />

• Behandlung von Inaktivitätsatrophien (Muskelschwund infolge Untätigkeit<br />

oder Nichtbeanspruchung)<br />

• Unterstützung anderer Therapiemaßnahmen, die auf eine Kräftigung geschwächter<br />

Muskulatur hinzielen<br />

• Durchführung von Intentionsübungen (Anspannungsübungen) bei<br />

Gewohnheitsübungen und funktionellen Restlähmungen<br />

• chronische habituelle Obstipation (gewohnheitsmäßige Stuhlverstopfung)<br />

• Atemgymnastik bei Asthma<br />

• Elektrogymnastik der Wadenmuskulatur als vorbeugende Maßnahme<br />

• einer Blutgefäßverstopfung<br />

• Hypalgesie (verminderte Schmerzempfindlichkeit)<br />

• Hypästhesie (verminderte Berührungsempfindlichkeit)<br />

© La 3/01 8

Exponentialstrombehandlung<br />

Eine niederfrequente <strong>Reizstromtherapie</strong> mittels dosierbarer einzelner dreiecksförmiger<br />

Stromimpulse mit verzögertem Anstieg (= Exponentialstrom) und<br />

relativ langer Impulsdauer kommt für folgende Behandlungsfälle in Frage:<br />

a) Total denervierte Muskulatur<br />

Bei total denervierter Muskulatur ist aus irgendwelchen Gründen die Verbindung<br />

zwischen dem motorischen Nerv und seinem Erfolgsorgan, dem<br />

Muskel, ausgeschaltet. Es besteht die Gefahr einer Muskelatrophie<br />

(Muskelschwund). Nach einiger Zeit entarten die Muskelfasern und an die Stelle<br />

von Muskelgewebe tritt Fett und Bindegewebe.<br />

Bestehen echte Chancen, dass die gestörte Nervenbahn wieder eines Tages<br />

voll funktionsfähig wird (Reinnervation des Muskels), lohnt sich der Einsatz von<br />

Exponentialstrom. Die langwierige und zeitintensive elektrische Übungsbehandlung<br />

kann dann die Muskelatrophie wesentlich hinauszögern.<br />

Oszilloskopbild eines Exponentialstromimpulses<br />

Behandlungsweise:<br />

Der Therapieerfolg hängt von der richtigen Wahl folgender Faktoren ab:<br />

Impulsdauer<br />

Bei schwerer Schädigung etwa 400 ms - 800 ms; bei zunehmender<br />

Heilung kurzer, etwa 100 ms - 300 ms; zum Schluss Reizung mit<br />

Neofaradischem Strom oder Schwellstrom.<br />

Pausendauer<br />

Faustregel: etwa 3- bis 5mal länger als Impulsdauer.<br />

Einzelreizungen<br />

Am Anfang etwa 10mal; später 20- bis 30mal und mehr pro Sitzung.<br />

Anzahl der Sitzungen<br />

Täglich oder mindestens 3mal pro Woche bis zum Wiedereintritt der<br />

Reinnervation.<br />

© La 3/01 9

Stromstärke (Intensität)<br />

Der Stromimpuls besitzt eine geringe Steilheit, aber eine relativ hohe Intensität.<br />

Stromstärke steigern, bis kräftige Muskelzuckung auftritt.<br />

Bei schwächer werdenden Muskelkontraktionen während der Übungsbehandlung<br />

die Ermüdungszeichen nicht durch weiteres Steigern der<br />

Stromstärke beseitigen, sondern durch größere Pausen zwischen den<br />

Einzelimpulsen!<br />

b) Glatte Muskulatur<br />

Bei chronisch habitueller Obstipation sowie bei Blasen- und Wehenschwäche<br />

ist unter Umständen ebenfalls eine Reizstrombehandlung mit Exponentialstromimpulsen<br />

sinnvoll.<br />

Die glatte Muskulatur des Darmes, der Blase und der Gebärmutter wird durch<br />

die Bauchdecke hindurch gereizt. Glatte Muskulatur ist ein iteratives Gewebe<br />

(Iteration = Wiederholung). Sie kann daher nicht durch einen Einzelimpuls zur<br />

Kontraktion gebracht werden.<br />

Bei einer elektrischen Übungsbehandlung von glatter Muskulatur verwendet<br />

man Exponentialimpulsfolgen mit einer Frequenz von 1 Hz bis 0,5 Hz.<br />

Die Impulsdauer variiert von 150 ms bis 300 ms.<br />

Bei bestimmten Obstipationsformen beträgt die Behandlungsdauer 30 min. bis<br />

45 min. Die Behandlung erfolgt täglich oder mindestens 3mal wöchentlich.<br />

Die Stromstärke soll subjektiv noch gut erträglich sein.<br />

Zum Einsatz kommen große Plattenelektroden (etwa 200 cm2), die über dem<br />

Colon ascendens (aufsteigender Ast des Grimmdarms) und über dem Colon<br />

descendens (absteigender Teil des Grimmdarms) auf der Bauchdecke<br />

angebracht werden.<br />

Es ist auf eine gute Unterpolsterung zu achten!<br />

© La 3/01 10

I<br />

Diadynamische Strombehandlung<br />

Der haushaltsübliche Wechselstrom aus der Steckdose hat sinusförmiges<br />

Aussehen und besitzt eine Frequenz von 50 Hertz (Hz). Zeichnet man den<br />

Stromverlauf eine Sekunde lang auf, so erhält man 50 positive und 50 negative<br />

Sinushalbwellen.<br />

50 Hz-Wechselstrom<br />

Ein Schwingungsvorgang (eine Periode) setzt sich aus einer positiven und einer<br />

negativen Sinushalbwelle zusammen.<br />

Die Periodendauer T für eine Schwingung ergibt sich aus der Formel.<br />

T = 1 / f = 1 / 50 Hz = 1 Sekunde/ 50 = 20 Millisekunden (ms)<br />

Jede einzelne Sinushalbwelle dauert demnach 10 ms.<br />

Der franz. Zahnarzt BERNARD hat im Jahre 1950 herausgefunden, dass eine<br />

Kombination von Sinushalbwellen und Gleichstrom beim Patienten schmerzlindernde<br />

und durchblutungsfördernde Effekte hervorruft.<br />

Unter der Bezeichnung diadynamische Ströme oder Bernardsche Ströme<br />

werden diese galvano-faradischen Impulsstromfolgen heute in der Praxis<br />

eingesetzt.<br />

Definition:<br />

Eine diadynamische Strombehandlung erfolgt mit einem Bernardschen<br />

Strom, der sich aus 2 Stromanteilen zusammensetzt:<br />

1. ein Gleichstromanteil als Basisstrom (etwa 2 mA)<br />

2. eine gleichgerichtete Sinushalbwelle vom 50 Hz-Wechselstrom<br />

als Impulsstrom.<br />

Die gleichgerichteten Sinushalbwellen von 10 ms Impulsdauer werden<br />

„frequenzmoduliert“ verabreicht. Allgemein versteht man unter der Modulation<br />

eines Stromes die Veränderung seiner Grundform.<br />

© La 3/01 11<br />

T<br />

T<br />

t

Bei der Frequenzmodulation der Bernardschen Ströme wird der verabreichte<br />

Impulsstrom bezüglich der Zahl der Impulse pro Zeiteinheit variiert.<br />

Man erhält dadurch insgesamt folgende 5 diadynamische Ströme nach<br />

Bernard:<br />

1. monophase fixe (MF)<br />

Die Impulsstromkomponente besteht aus einweggleichgerichtetem<br />

50 Hz-Wechselstrom. Die negative Sinushalbwellen fehlen daher.<br />

2. diphase fixe (DF)<br />

Die Impulsstromkomponente besteht aus vollweggleichgerichtetem<br />

50 Hz-Wechselstrom. Die ursprünglich negativen Sinushalbwellen<br />

werden zu positiven Halbwellen geformt und den anderen<br />

Sinushalbwellen hinzugefügt.<br />

© La 3/01 12

3. module en courtes periodes (CP)<br />

Die Stromform CP besteht im Prinzip aus den beiden Stromformen<br />

MF und DF.<br />

Diese beiden Stromformen werden jeweils eine Sekunde lang<br />

abwechselnd geschaltet.<br />

4. module en longue periodes (LP)<br />

Die Stromform LP ist eine Mischung zwischen der Stromform MF und<br />

einer weiteren Form MF, die um eine Phase verschoben an- und<br />

abschwellend dazwischen geschaltet wird.<br />

5. rhytme syncope (RS)<br />

Bei der Stromform RS dauert die Stromform MF ein Sekunde,<br />

danach tritt eine Pause von einer Sekunde ein, bevor die Stromform<br />

MF erneut einsetzt.<br />

© La 3/01 13

Wirkungen und Indikationsbeispiele diadynamischer Ströme<br />

Eine diadynamische Strombehandlung wirkt hauptsächlich<br />

� analgetisch (schmerzlindernd) und<br />

� hyperämisierend (durchblutungssteigernd)<br />

in der behandelten Körperregion.<br />

Stromform Wirkung Indikationsbeispiel<br />

DF schmerzstillend<br />

durchblutungsfördernd<br />

sympathikusdämpfend<br />

MF schmerzstillend<br />

CP schmerzstillend<br />

resorptionsfördernd<br />

muskeldetonisierend<br />

LP schmerzstillend<br />

RS tetanisierend auf<br />

nicht denervierte<br />

Muskeln<br />

© La 3/01 14<br />

- Behandlung von vegetativen<br />

Störungen<br />

- Behandlung von funktionellen und<br />

organischen<br />

Durchblutungsstörungen<br />

- Behandlung von peripheren<br />

sympa-thisch bedingten<br />

Schmerzzuständen, oft<br />

Anfangsbehandlung vor anderen<br />

Stromformen<br />

- Behandlung von spastischen<br />

Schmerz-zuständen<br />

- Folgebehandlung nach einer DF-<br />

Behandlung<br />

- Distorsion (Gelenkverstauchung)<br />

- Kontusion (Quetschung)<br />

- Arthralgien (Gelenkschmerzen)<br />

- Neuralgien (Nervenschmerzen)<br />

- Varizen (Krampfadern)<br />

- Myalgien (Muskelschmerzen)<br />

- Arthralgien (Gelenkschmerzen)<br />

- Neuralgien (Nervenschmerzen)<br />

- Inaktivitätsatrophie (Muskelschwund<br />

auf Grund von Nichtbeanspruchung)<br />

- Elektrogymnastik<br />

Behandlungstechnik und Dosierung diadynamischer Ströme<br />

Voraussetzungen für einen optimalen Heilerfolg bei einer diadynamischen<br />

Strombehandlung sind<br />

1. eine dem Krankheitsbild angepasste Stromform<br />

2. die richtige Wahl der Elektroden und ihre Positionierung<br />

3. die richtige Stromdosierung.

Die Art der Krankheit bestimmt in der Regel den Applikationsort. Daher können<br />

die diadynamischen Ströme auf unterschiedliche Art und Weise verabreicht<br />

werden.<br />

Wichtige Applikationsformen sind beispielsweise:<br />

a) die Schmerzpunkt-Applikation<br />

Hierbei wird direkt am Ort des größten Schmerzes eine kleine Schalenelektrode<br />

aufgesetzt. Manchmal ist es günstig, wenn diese Elektrode negativ gepolt ist.<br />

Die andere Elektrode wird in unmittelbarer Nachbarschaft angelegt.<br />

b) die Nervenstamm-Applikation<br />

Bei bestimmten Nervenerkrankungen werden die beiden Elektroden an<br />

derjenigen Stelle, wo der Nerv oberflächennah verläuft, in Längsrichtung<br />

angelegt.<br />

c) die paravertebrale (neben dem Wirbel liegend) Applikation<br />

Hierbei werden zu beiden Seiten der Wirbelsäule die Elektroden angelegt. Im<br />

Halsbereich arbeitet man mit kleinen Elektrodenschalen, im Lendenbereich<br />

nimmt man große Elektrodenschalen.<br />

d) die vasotrope (auf die Gefäße einwirkende) Applikation<br />

Bei dieser Behandlungsform werden die Elektroden längs der Gefäßstrombahn<br />

angelegt. Es werden damit periphere Durchblutungsstörungen behandelt.<br />

e) Applikation zur Durchführung einer Elektrogymnastik<br />

Die Elektroden werden im betreffenden Muskelbereich so angelegt, dass die<br />

Muskel von einem Strom durchflossen und zur Kontraktion gebracht werden.<br />

Behandlungshinweise:<br />

o Im Normalfall erfolgt die Behandlung täglich.<br />

o Eine Behandlungsserie dauert etwa 6- bis 10mal.<br />

o Zu Beginn der Behandlung wird der galvanische Stromanteil<br />

(= Basisstrom) sensibel unterschwellig auf 1 - 2 mA eingestellt.<br />

Danach wird langsam - etwa 20 bis 40 Sekunden lang - die<br />

Intensität des diadynamischen Stromanteils soweit erhöht, bis der<br />

Patient angibt, dass er den Strom nach anfänglichem Kribbeln als<br />

deutliches Prickeln empfindet. Bei auftretender Gewöhnung kann<br />

der Strom etwas nachgeregelt werden.<br />

o Eine optimale Behandlung dauert mit einer Stromart etwa 3 – 6<br />

Minuten.<br />

© La 3/01 15

Prinzipieller Aufbau eines NF- Reizstrom-<br />

Therapiegerätes<br />

Es gibt einfache Geräte mit großer Bedienungsvereinfachung, die nur eine<br />

Behandlung mit konstantem Gleichstrom (Galvanisation) und faradischem<br />

Strom (Faradisation) ermöglichen.<br />

Daneben sind aber auch Reizstromgeräte auf dem Markt, die universell fur<br />

diagnostische und elektrotherapeutische Zwecke einsetzbar sind. Diese<br />

größeren Reizstromgeräte ermöglichen beispielsweise die Aufnahme von<br />

Reizstärke-Reizzeit-Charakteristiken (I/t-Kurven).<br />

Man ermittelt auf einfache Weise damit die Rheobase (= geringste Stromstörke,<br />

die eben noch eine Muskelzuckung hervorruft) und die Chronaxie (= Zeit,<br />

innerhalb der ein elektrischer Strom mit doppelter Rheobasenstromstärke auf<br />

einen Muskel einwirken muss, um ihn zur Kontraktion zu bringen).<br />

Das Reizstromgerät eignet sich somit zur Beurteilung von Entartungsgrad eines<br />

schlaffen Muskels und zur Beurteilung des Heilungsverlaufs schlaffer<br />

Lähmungen.<br />

Zur elektrischen Übungsbehandlung liefern universell einsetzbare NF-<br />

Reizstromgeräte die wichtigsten Stromformen, wie zum Beispiel Gleichstrom,<br />

faradischer und neofaradischer Strom, Exponentialstromimpulse,<br />

diadynamische Ströme nach Bernard usw.<br />

Jedes Reizstromgerät besteht aus dem Geräteteil und verschiedenen<br />

Applikationselektroden als Zubehör.<br />

Das Geräteteil enthält die Stromversorgung, das Netzteil, Impulserzeuger,<br />

Impulsformer, Schwellstromerzeuger, den Endverstärker und eine Vielzahl von<br />

Drucktasten und Reglern zum Einstellen von Impulszeiten, Impulsfrequenzen,<br />

Stromstärke, Schwellfrequenzen usw .<br />

Es gibt auch kleinere Elektrotherapiegeräte, die aufgrund moderner<br />

elektronischer Bauelemente fast alle Stromformen liefern können.<br />

© La 3/01 16

Allgemeine Hinweise und Behandlungsregeln für das<br />

Arbeiten mit Gleichstrom und mit niederfrequentem<br />

Impulsstrom<br />

⇒ Vor Beginn der Behandlung muss der Stromstärkeregler<br />

(Intensitätsregler) auf NULL stehen!<br />

⇒ Zum Schluss der Behandlung die Elektroden erst abnehmen,<br />

wenn kein Strom mehr fließt!<br />

⇒ Grundsätzlich die Elektroden so befestigen, dass sie während<br />

der Behandlung nicht vom Patienten abfallen oder sonst wie<br />

entfernt werden.<br />

⇒ Die Patienten dürfen die elektrische Behandlung unter keinen<br />

Umständen als unangenehm empfinden!<br />

⇒ Es darf daher während der elektrischen Übungsbehandlung<br />

nicht zu Schmerzen, Brennen und anderen Missempfindungen<br />

kommen!<br />

⇒ Der Behandler sollte in Sicht- und Rufweite des Patienten<br />

bleiben. Nur so können Strombelästigungen beim<br />

Behandelnden vermieden werden.<br />

⇒ Bei einer längeren Behandlungsdauer muss auf eine<br />

vernünftige physiologisch korrekte Lagerung des Patienten<br />

geachtet werden. Vernachlässigt man diesen Gesichtspunkt,<br />

können Patienten, die beispielsweise einen Bandscheibenschaden<br />

haben, durch eine schlechte Lagerung mehr Schaden<br />

als Nutzen von der Behandlung haben.<br />

⇒ Vor dem Anlegen der Elektroden wird die Beschaffenheit der<br />

Haut überprüft!<br />

⇒ Auf Hautwunden und Schrunden dürfen die Elektroden nicht<br />

aufgelegt werden!<br />

⇒ Beim Einstecken der Elektrodenkabel auch auf die vorgeschriebene<br />

Polung achten. Im Normalfall gilt: rot = Anode und<br />

blau = Kathode<br />

⇒ Behandlungszeit an einer Behandlungsuhr einstellen!<br />

⇒ Elektroden mit feuchtem Schwamm unterpolstern! Darauf<br />

achten, dass auch während der Behandlung bei Bewegungen<br />

des Patienten an keiner Stelle ein direkter Kontakt zwischen<br />

blankem Elektrodenblech und der Haut des Patienten zustande<br />

kommen kann!<br />

⇒ Die elektrische Behandlung ist kontraindiziert bei<br />

Schwangerschaft sowie bei hochentzündlichen, akuten oder<br />

fieberhaften Erkrankungen.<br />

⇒ Auch Patienten, die einen Herzschrittmacher tragen oder zu<br />

Blutungen neigen, sollen nicht elektrotherapeutisch behandelt<br />

werden.<br />

© La 3/01 17