PRA beim Toller

PRA beim Toller

PRA beim Toller

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>PRA</strong> <strong>beim</strong> <strong>Toller</strong><br />

Informationen zum neuen Gen-Marker-Test der Forschungsgruppe von Gustavo Aguirre an<br />

Cornell-Universität Ithaca N.Y., USA<br />

H.U. Marelli-Simon, im Februar 2002<br />

„<strong>PRA</strong> has had its day - <strong>PRA</strong> hat seinen Schrecken verloren" schrieb der Canadische <strong>Toller</strong><br />

Anfang Februar im Internet. Professor Aguirre und seinen MitarbeiterInnen in Ithaca/USA is<br />

gelungen, nach sieben Jahren Forschung nun auch für den <strong>Toller</strong> einen Gentest auf diese<br />

tückische Augenkrankheit zu entwickeln. Viele <strong>Toller</strong>züchter und -clubs haben die Arbeit<br />

unterstützt und mitgetragen, ihre Reaktionen jetzt sind voller Begeisterung, Erleichterung<br />

Aktivität. Der Test steht ab sofort zur Verfügung <strong>beim</strong> Institut OptiGen, das mit der Cornell<br />

Universität zusammenarbeitet.<br />

<strong>PRA</strong> (progressive Retina-Atrophie - zu deutsch etwa: fortschreitendes Absterben der Netzhaut) ist<br />

eine Augenkrankheit, die zu Einschränkungen des Sehvermögens bis hin zur Erblindung führen<br />

kann. Es handelt sich um eine rein erblich bedingte Erkrankung, von der viele Hunderassen wie<br />

auch andere Säugetierarten betroffen sind (auch <strong>beim</strong> Menschen kommt sie vor, dort nennt man<br />

sie meistens Retinitis Pigmentosa/RP). Wie andere Retriever zählt der <strong>Toller</strong> dazu. Bei ihm bricht<br />

die Krankheit bei den betroffenen Tieren eher spät aus, wenn sie erwachsen oder schon alt sind.<br />

Nicht alle Tiere, die im genetischen Sinne krank sind, bekommen jedoch diese Symptome. Das<br />

entscheidende Problem bei der <strong>PRA</strong> ist, dass aller Voraussicht nach ein relativ hoher Prozentsatz<br />

unserer Hunde weltweit die Krankheit in sich tragen. Aus diesem Grund ist es wichtig, diese<br />

Krankheit ernst zu nehmen und systematisch zu bekämpfen.<br />

Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es eine gut überlegte und breit mitgetragene Strategie.<br />

Punktuelle Tests als Einzelaktionen nützen nur wenig. Deshalb ist auch wichtig, dass wir<br />

möglichst alle die wichtigsten Eigenschaften dieser Erkrankung verstehen. Es gibt mehrere<br />

Informationen über <strong>PRA</strong> und über Erbkrankheiten generell, sie sind aber recht verstreut und<br />

zumeist in Englisch geschrieben. Im folgenden soll versucht werden, einige dieser<br />

Grundinformationen speziell für unsere Situation zusammenzutragen. Der Text ist nicht<br />

abschliessend und enthält möglicherweise hier und dort Fehler. Ich bin deshalb dankbar für<br />

Hinweise, Kritik und weiterführende Ergänzungen.<br />

Im folgenden soll nach einem allgemeinen Hinweis ein Überblick zu drei Themen gegeben<br />

werden:<br />

- spezifische Eigenschaften der <strong>PRA</strong> <strong>beim</strong> <strong>Toller</strong>,<br />

- die Merkmale des neuen Tests, und<br />

- die Durchführung der einzelnen Untersuchung.

Allgemeines:<br />

<strong>PRA</strong> ist eine degenerative Erkrankung des Augenhintergrundes, vielleicht auch eine Gruppe sehr<br />

ähnlicher Erkrankungen, deren Symptome ziemlich gleichbleibend sind und in zwei Varianten<br />

unterteilt werden: eine frühe Form und eine späte. Die <strong>beim</strong> <strong>Toller</strong> auftretende zweite Variante wird<br />

genauer als prcd-<strong>PRA</strong> bezeichnet. Dabei steht prcd für „progressive rod cone degeneration"<br />

(fortschreitende Zerstörung der Stäbchen und Zapfen, welches die Namen sind für die beiden<br />

Arten von lichtaufnehmenden Zellen, die wir im Augenhintergrund haben).<br />

Diese Krankheit ist seit langem bekannt, ihre Symptome sind erforscht und ihre Heredität wurde<br />

erwiesen. Jedoch war es bisher nur möglich, die Krankheit immer erst nach ihrem Ausbruch zu<br />

diagnostizieren. Die hierfür eingesetzten Tests sind dank des von A. Wild 1987 gegründeten Fonds<br />

im Rahmen des RCS auch allgemein bekannt geworden. Der Nachteil der beiden Testverfahren<br />

(der Opthalmoskopie sowie des Elektroretinogramms/ERG, das frühere Symptome erfasst, aber<br />

aufwendiger ist) gerade bei der prcd-<strong>PRA</strong> liegen auf der Hand: der genetische Verlauf der<br />

Krankheit bei der Vererbung bleibt im Dunkeln, die Diagnosestellung kommt meist erst nach der<br />

Zuchtverwendung.<br />

Mit dem neuen Test wird nun erstmals die genetische Wurzel der Krankheit diagnostizierbar. Für<br />

die Zucht und die Rasse insgesamt ist das ein Meilenstein im Bemühen um Gesundheit und<br />

Bestand. Jetzt können auch völlig symptomfreie Hunde, prinzipiell ab ihrem ersten Lebenstag, auf<br />

ihre <strong>PRA</strong>-Krankheitsgefährdung hin untersucht werden.<br />

Der neue Test zwingt uns aber auch, unseren Umgang mit der <strong>PRA</strong> neu zu überlegen:<br />

Für den einzelnen Hund sind die bisherigen Augenuntersuchungen weiterhin wichtig: für jeden<br />

Hund wegen anderer möglicher Augenkrankheiten als der <strong>PRA</strong>, und doppelt für denjenigen Hund,<br />

der nicht in einem Gentest als definitiv <strong>PRA</strong>-frei getestet wurde. Der befallene Hund muss<br />

verantwortungsvoll behandelt und geführt werden, und dazu gehört die genaue und aktuelle<br />

Kenntnis seiner Symptome<br />

Für die Rasse der <strong>Toller</strong> insgesamt ist der Gentest eine wesentliche Hilfe für die<br />

verantwortungsvolle Zucht.<br />

Wir brauchen Regeln und ein entsprechendes Selbstverständnis, dürfen aber nicht einfach <strong>PRA</strong>-<br />

Freiheit für sich gesehen anstreben, sondern müssen die Gesundheit gesamthaft im Auge haben.<br />

Zu Besonderheiten der prcd-<strong>PRA</strong>:<br />

„Erbkrankheit" heisst: die Krankheitsursache ist eine Mutation von Genen, die geerbt wurde. Die<br />

Krankheitssymptome, die bei der <strong>PRA</strong> aus dieser Mutation folgen können, sind im Wesentlichen<br />

immer gleich. Jedoch sind die beteiligten Gene von Rasse zu Rasse verschieden. Deshalb ist die<br />

genetische Forschung so langwierig und muss bei jeder Rasse neu beginnen. Die klare<br />

Unterscheidung zwischen dem jeweiligen genetischen Vererbungsprozess (als der<br />

Krankheitsgrundlage) und den klinischen Symptomen ( als den Krankheitsfolgen) ist für das<br />

Verständnis der <strong>PRA</strong> essentiell. Ob ein Tier mutierte Gene hat, ermittelt der neue Test. Ob und wie<br />

sehr ein bestimmtes Tier manifeste Krankheitssymptome hat, diagnostiziert man mit den<br />

Augenuntersuchungen. Die Ergebnisse können sehr unterschiedlich sein, und dies gehört zum<br />

Wesen einer Erbkrankheit.

Zunächst also zum Erbgang der genetischen Mutation bei der prdc-<strong>PRA</strong>: er folgt im grossen und<br />

ganzen ziemlich klaren und logischen Regeln, v.a. den sog. Mendel´schen Gesetzen, die wohl<br />

weitgehend bekannt sind. Es gibt einige unterschiedliche Erbgänge bei Mutationen, die prdc-<strong>PRA</strong><br />

des <strong>Toller</strong>s ist eine autosomal rezessive Vererbungsform.<br />

Das bedeutet zweierlei:<br />

a) das betreffende Gen gehört zu denjenigen, von denen man jeweils ein Paar hat. Von jedem<br />

Elternteil erbt man immer eine „Hälfte" (ein Allel) dieses Paars, die andere vom anderen Elternteil.<br />

Hat ein Elternteil zwei gleiche (sei es gesunde, sei es mutierte) Gene, so ist eindeutig, was man<br />

von ihm vererbt bekommt. Hat er zwei verschiedene (ein gesundes und ein mutiertes Allel), so<br />

steht es für jeden Nachkommen 50 zu 50%, welches von den beiden in seinem Fall<br />

weitergegeben wurde.<br />

b), die Ausbildung klinischer Symptome setzt ferner voraus, dass zwei mutierte Gene<br />

zusammentreffen, dass also von beiden Eltern her die Krankheit vererbt worden ist. Wer nur ein<br />

mutiertes Gen geerbt hat, kann nicht klinisch krank werden. Er kann sein krankes Gen aber<br />

wiederum weitervererben. Deshalb nennt man ihn (Vererbungs-)Träger. Man unterscheidet<br />

deshalb die drei Typen A, B und C.<br />

Typ A: beide geerbten Gene sind unmutiert, man ist genetisch gesund<br />

Typ B: ein geerbtes Gen ist gesund, eins ist mutiert, man ist selbst gesund, aber „Träger"<br />

Typ C: beide geerbten Gene sind mutiert, man ist genetisch gesehen krank in doppeltem Sinne<br />

Träger).<br />

Aus den sechs möglichen Paarungen dieser drei Typen ergeben sich nun gewisse<br />

Vererbungssituationen, und es ist üblich, an dieser Stelle die recht eindrücklichen Mendel´schen<br />

Prozentzahlen dafür zu referieren. Diese sind jedoch in unserem Fall nicht ganz richtig, und sie<br />

sind irreführend. Nicht ganz richtig, weil der mögliche Fehler des neuen Gentests mitberücksichtigt<br />

werden muss. Hierzu unten mehr. Irreführend deshalb, weil es sich nicht um Prozente im<br />

eigentlichen Sinne handelt, sondern um Wahrscheinlichkeiten. Liest man beispielsweise, dass<br />

ein Typ, verpaart mit einem anderen, soundsoviel % Typ-B-Welpen ergibt, kann einem in den Sinn<br />

kommen: 7.6% Mehrwertsteuer von 93sFr ergeben genau 6.57sFr. So ist es hier gerade nicht,<br />

beispielsweise besteht der 10-Welpen-Wurf einer A-Hündin und eines B-Rüden eben nicht<br />

fünf A- und fünf B-Welpen, und zwar auch nicht „voraussichtlich" oder „ungefähr".<br />

Vielmehr besteht er aus entweder A- oder B- oder A- und B-Welpen und die Zahlen weiss m<br />

nicht.<br />

Anders ist es nur bei sehr grossen Mengen, so grossen, wie wir sie bei einer einzelnen<br />

Hunderasse gar nicht haben.<br />

Damit wir für Zuchtstrategien nicht von falschen Annahmen aufbauen, plädiere ich dafür, diese<br />

Mendel´schen Prozente zu vergessen. Solide Voraussagen aufgrund des Erbganges bei der prcd-<br />

<strong>PRA</strong> lassen sich etwa wie folgt formulieren:

Reine A-Verpaarungen und reine C-Verpaarungen führen, mit an Sicherheit grenzender<br />

Wahrscheinlichkeit, zu ausschliesslich A- bzw. C-Nachkommen.<br />

Verpaarungen zwischen A und B führen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit<br />

keinen C-Nachkommen, alles andere ist möglich<br />

Verpaarungen zwischen A und C führt mit der genannten Sicherheit nur zu B-Welpen<br />

Verpaarungen zwischen B und B führen mit gleicher Sicherheit zu allen Möglichkeiten: nur<br />

nur B; nur C; A und B; A und C; B und C; sowie A und B und C<br />

Verpaarungen zwischen B und C führen mit der genannten Sicherheit nicht zu A, alles and<br />

ist möglich.<br />

Für praktische Schlüsse müssen ausserdem mögliche Fehler <strong>beim</strong> verwendeten Gentest<br />

berücksichtigt werden. Hierzu später mehr.<br />

Was die Krankheit im klinischen Sinne betrifft, stellen sich drei Fragen:<br />

- wer wird krank?<br />

- wie sind die Symptome?<br />

- wie homogen sind die Krankheitsverläufe?<br />

Wer krank werden kann, ist bereits gesagt: nur Typ-C-Hunde. Nach jetzigem Wissen haben Träger<br />

keinerlei Anzeichen, die auf die Krankheit hindeuten („Mikrosymptome") , sie sind klinisch<br />

unauffällig. Alles weitere in diesem Teil gilt also nur für Hunde vom Typ C.<br />

Die Symptomatik der Krankheit hier nur kurz in Stichworten: immer beide Augen sind betroffen, es<br />

gibt keine Schmerzen, der Beginn ist spät, der Verlauf ist schleichend (wie spät und wie langsam<br />

ist wenig gesichert). Der zugrundeliegende Mechanismus ist eine Unterversorgung der Retina mit<br />

Blut, von ihren Rändern her beginnen die Photorezeptoren abzusterben und nehmen kein Licht<br />

mehr auf. Da am Netzhautrand v.a. die Stäbchen sind für das (schwarzweisse) Dämmerungs- und<br />

das Bewegungssehen, ist ein erstes Symptom die Nachtblindheit. Auch mit nur wenigen intakten<br />

Rezeptoren (röhrenförmiges Gesichtsfeld) ist Sehen möglich, die optische Orientierung im Raum<br />

(Bewegungskoordination) ist jedoch stark eingeschränkt. Das Endstadium ist vollständige<br />

Blindheit, muss aber nicht zwingend eintreten. Möglichkeiten zur Vorbeugung oder<br />

Linderung/Verlangsamung der Krankheit bestehen, zumindest nach wissenschaftlich gesicherten<br />

Erkenntnissen, zur Zeit nicht.<br />

Die Homogenität der Krankheitsverläufe ist gering. Erbkrankheiten unterscheiden sich stark darin,<br />

wie gleichartig, gleichstark und gleichschnell die genetisch kranken Tiere auch wirklich klinisch<br />

krank werden. OptiGen berichtet, dass nach den Forschungen von Aguirre die prcd-<strong>PRA</strong> klinisch<br />

sehr unterschiedlich verläuft (in der Fachsprache: die „Penetranz" ist unvollständig und die<br />

„Expressivität" ist unterschiedlich). Das bedeutet: zwei gleich belastete Hunde (Typ C) können,<br />

auch unter gleichen Lebensumständen, völlig verschiedene Schicksale haben, einer erkrankt<br />

meinetwegen mit 15 Monaten und wird blind (der früheste und ganz seltene Fall, von dem ich bei<br />

A. Strang las), der andere wird vielleicht mit 10 Jahren leicht nachtblind. Diese grosse Varianz ist<br />

Teil der Krankheit selbst, sie lässt sich zur Zeit auch nicht durch andere Einflüsse erklären. Auch<br />

bei anderen Erbkrankheiten ist sie bekannt, selbst genetisch eindeutig kranke Individuen können<br />

dann klinisch vollständig gesund bleiben.<br />

Zu den Merkmalen des neuen Tests<br />

Im Folgenden soll nur ein Aspekt des neuen Tests erläutert werden, nämlich seine Treffsicherheit.<br />

Dabei geht es um die Frage: wenn ein Test zu einem bestimmten Ergebnis kommt, wie sicher ist

es, dass das auch stimmt und nicht doch ein anderer Fall vorliegt? Wissenschaftliche Forschung<br />

versucht, gerade darüber möglichst genaue Angaben zu machen, wie zuverlässig ein<br />

Testergebnis auch den Tatsachen entspicht.<br />

Ein „echter" Gentest prüft, ob ein ganz bestimmtes Gen mutiert ist oder nicht. Seine Sicherheit ist<br />

meines Wissens sehr hoch, man muss sich um sie praktisch keine Gedanken machen.<br />

In unserem Fall liegt jedoch ein sogenannter Markertest vor, und der hat eine<br />

Irrtumswahrscheinlichkeit, über den man sich Klarheit verschaffen muss. Ein Marker ist nicht das<br />

krankheitsauslösende Gen selbst, sondern ein anderes, benachbartes, das sich ebenfalls<br />

unterschiedlich ausprägt. Dabei hat man festgestellt, dass diese Unterschiede „im Takt" mit<br />

prcd<strong>PRA</strong>-Krankheitssymptomen auftreten. Deshalb ist dieses Nachbargen, ohne selbst<br />

verursachend zu sein, ein Indiz oder Indikator dafür, dass das krankheitsauslösende Gen mutiert<br />

ist Es heisst deshalb Marker oder Fingerabdruck dieses Gens.<br />

Ein Markertest wird benutzt, weil man das verursachende Gen selbst noch nicht gefunden hat, Das<br />

ist (zur Zeit) so schwierig wie die Suche einer Stecknadel im Heuhaufen. Man muss sich mit dem<br />

Marker begnügen, auf den man glücklicherweise gestossen ist. Nun misst der Test den Zustand<br />

des Markers auch wieder mit sehr hoher Gewissheit. Aber die Varianz „im Takt" zwischen Marker<br />

und Krankheitsgen ist nicht absolut und für immer gesichert. Die Möglichkeit einer unerwarteten<br />

„Eigenwilligkeit" der Genänderungen führt zu mehreren möglichen Fehlern. Jedoch: je näher<br />

Marker und gesuchtes Gen beieinander liegen, umso weniger muss man solche Fehler fürchten.<br />

Beim Test für den <strong>Toller</strong> ist diese Distanz offenbar klein, die Fehlerquote also gering. OptiGen<br />

zitiert Aguirre hierzu mit dem Satz: „Der Test ist so perfekt, wie ein Test nur sein kann, der kein<br />

echter Gentest ist"(www.optigen.com, News & Updates, S. 2). Anders als bei dem ersten Test bei<br />

Labrador Retrievern haben wir mit dem <strong>Toller</strong>test offenbar grosses Glück.<br />

Zum Vorgehen bei einem Test<br />

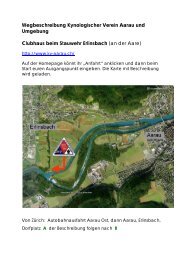

Die Lizenz für den Test hat das Labor Optigen, das mit der Cornell-Universität zusammenarbeitet<br />

und sich ebenfalls in Ithaca befindet. Alle Testproben müssen dorthin gesandt werden. Von<br />

Europa aus gibt es hierfür zwei Wege: man kann die Probe direkt nach Ithaca schicken und erfährt<br />

von dort auch das Ergebnis, oder über das holländische Labor VHL, das dann die weitere Arbeit<br />

macht und ihre Auftraggeber auch direkt benachrichtigt.<br />

Der ganze Ablauf <strong>beim</strong> Test ist detailliert beschrieben auf der Webseite von OptiGen in dem<br />

Informationspapier „Ship Sample". Grundlage für den Test ist eine Blutprobe, und man muss<br />

zusammen mit dem Tierarzt ein detailliertes Auftragsformular („Test Request Form", in zwei<br />

Versionen für Post/Fax und für e-mail) ausfüllen und unterschreiben. Es sind einige medizinische<br />

Erfordernisse zu beachten, ferner Zollbestimungen und Postvorschriften.<br />

Wir haben eine für unsere Situation angepasste deutsche Fassung der Informationsschrift<br />

zusammen mit der Post-/Fax-Version der Test Request Form auf der <strong>Toller</strong>-Website zur Verfügung<br />

gestellt, unter der Überschrift:<br />

"Gen-Test auf <strong>PRA</strong> <strong>beim</strong> <strong>Toller</strong>: Blutentnahme und Versand von Proben an OptiGen".<br />

Das Testergebnis wird in einer standardisierten Form schriftlich mitgeteilt. OptiGen ergänzt dabei<br />

das Testergebnis mit dezidierten Zuchtempfehlungen. Sie sind nachzulesen auf der Seite „More

from Optigen, Testing for prcd-<strong>PRA</strong> in <strong>Toller</strong>s", unter Nr. 14. Diese Zuchtempfehlungen gehen<br />

ausschliesslich von der Belastung des getesteten Tieres mit <strong>PRA</strong> aus, sie sind in der<br />

allgemeingültigen Formulierung von OptiGen nicht haltbar. Eine Zuchtentscheidung kann nicht nur<br />

im Hinblick auf diese Augenkrankheit gefällt werden, sie muss die betreffenden Hunde in ihrer<br />

gesamten Veranlagung und Beschaffenheit mit einbeziehen.<br />

H.U.Marelli-Simon<br />

Holderweg 11<br />

CH-4118 Rodersdorf<br />

Tel. 061 731 27 00<br />

Fax 061 731 27 25<br />

marelli.simon@mydiax.ch<br />

Literatur<br />

Keller, Charlotte: <strong>PRA</strong>. In Strang, Alison, MacMillan, Gail: The Nova Scotia Duck Tolling Retriever,<br />

Loveland, Colorado: Alpine, 1996, S. 181 ff<br />

RCS (Hrsg.): Year Book 1996/97: drei Artikel von N.N. (S. 287), Dr. Susi Arnold (S. 301) und Prof.<br />

Dr. Bernhard Spiess (S. 315)<br />

Stengel, Hans: Erbkrankheiten. Stuttgart: Schattauer, 1987