Kranich 3-06_14 - Friedensbüro Salzburg

Kranich 3-06_14 - Friedensbüro Salzburg

Kranich 3-06_14 - Friedensbüro Salzburg

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

2013<br />

FRÜHLING<br />

Zeitung<br />

ERINNERN<br />

I N T E R V I E W<br />

„Vielleicht spürt er’s ja“ S. 04<br />

T H E M A<br />

Späte Ehre für die Deserteure S. <strong>06</strong><br />

T H E M A<br />

Erzählcafés S. 08<br />

I N T E R V I E W<br />

„Selbst Bayern hat sich<br />

schneller bewegt“ S. 10<br />

ERINNERUNGEN. Jeder und jede von uns trägt eine Vielzahl davon spazieren. Manche<br />

sind schön, andere weniger. Aber nichts desto trotz prägen sie unser Leben - nichts<br />

ist schlimmer, als sich an nichts mehr erinnern zu können. In Österreich durfte und<br />

wollte man sich lange Zeit an bestimmte Teile der Geschichte nicht erinnern. Und jene,<br />

die es dennoch taten, wurden im besten Fall belächelt. In dieser Ausgabe des KRANICH<br />

versuchen wir, uns aus den unterschiedlichsten Winkeln dem Begriff „Erinnerung“ zu<br />

nähern. So einfach dieses Wort, dieser Satz „Ich erinnere mich“ auch scheinen mag, so<br />

schnell wird klar, dass es DIE EINE, allumfassende Erinnerung nicht gibt. Sie ist etwas<br />

durch und durch Subjektives, geprägt von der eigenen Biografie. Zudem kann ERIN-<br />

NERUNG auch anders, als Prozess des Gedenkens, des Innehaltens verstanden werden<br />

- Erinnerung als Teil unserer kulturellen Identität, die verbinden und zugleich trennen<br />

kann.<br />

Die Redaktion<br />

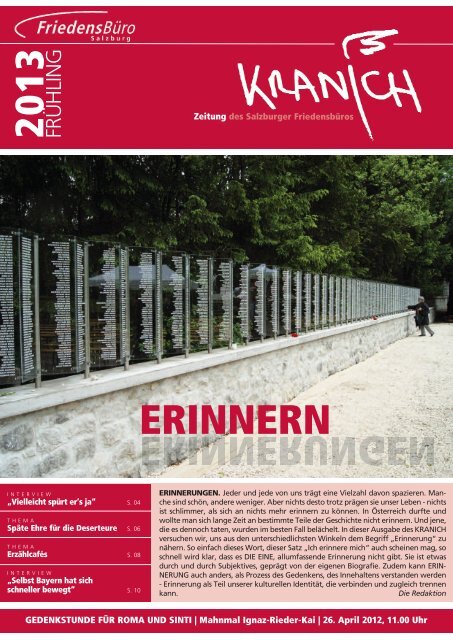

GEDENKSTUNDE FÜR ROMA UND SINTI | Mahnmal Ignaz-Rieder-Kai | 26. April 2012, 11.00 Uhr

INTERVIEW<br />

Christine Czuma, Obfrau des<br />

Friedensbüros <strong>Salzburg</strong><br />

I N H A L T<br />

02 Kommentar<br />

KONTAKTBOX<br />

IMPRESSUM<br />

03 Kurz&Bündig<br />

04 „Vielleicht spürt er’s ja“<br />

<strong>06</strong> Späte Ehre für die Deserteure<br />

08 Erzählcafés<br />

10 „Selbst Bayern hat sich<br />

schneller bewegt“<br />

12 Biografische Erinnerungen<br />

als Quellen der Erkenntnis<br />

13 „Ich wollte nicht mehr<br />

Teil dieses Krieges sein“<br />

<strong>14</strong> Veranstaltungen<br />

So können Sie uns erreichen:<br />

Friedensbüro <strong>Salzburg</strong><br />

Franz-Josef-Str. 3, 5020 <strong>Salzburg</strong><br />

tel/fax: <strong>06</strong>62/87 39 31<br />

e-mail: office@friedensbuero.at<br />

www.friedensbuero.at<br />

Bankverbindung: <strong>Salzburg</strong>er Sparkasse,<br />

BLZ 20404, Konto-Nr. 17434<br />

Öffnungszeiten:<br />

Mo&Mi: 9–11 Uhr • Di&Do: 15–18 Uhr<br />

DER KRANICH<br />

Nr. 01/2013<br />

An der Erstellung dieser Ausgabe<br />

haben mitgewirkt: Ingo Bieringer, Christine<br />

Czuma, Hans Peter Graß, Daniela Köck, Eva<br />

Navran, Kathrin Quatember, Desirée Summerer<br />

Layout: Kathrin Quatember<br />

Grafisches Grundkonzept: Eric Pratter<br />

Titelbild: Kathrin Quatember<br />

Gedächtnis ist ein<br />

dynamisches Konzept<br />

An einem sonnigen Herbsttag Anfang November gehe ich über den Kommunalfriedhof.<br />

Die Allerheiligenblumen leuchten noch frisch farbig. Auch die<br />

Kranzschleifen von Parteien und Institutionen auf Gedenkkränzen leuchten<br />

noch kräftig rot-weiß-rot und blau; etwa zehn Kränze, auf Metallständern<br />

befestigt, stehen vor dem Kriegerdenkmal. Auf der untersten Stufe des Denkmals<br />

lehnt noch ein Kranz, auf dessen weißer Schleife steht: „Wir gedenken<br />

der Deserteure und Widerstandskämpfer, ermordet von der SS“. Einige Tage<br />

später sehe ich den Kranz am selben Ort, unversehrt. – Ich erinnere mich: Im<br />

Jahr 1997 wurde die Niederlegung eines Kranzes an derselben Stelle mit derselben<br />

Aufschrift verboten; es wurde trotzdem versucht; einer der Beteiligten,<br />

W. Kastner, erhielt eine Geldstrafe von 2000 Schilling<br />

Gedächtnis – die Entscheidung, was öffentlich erinnert wird und aus welcher<br />

Perspektive – hängt von den jeweiligen sozialen und politischen Bedingungen<br />

ab; davon, zu welchen Ereignissen der Vergangenheit ein Bezug in der<br />

Gegenwart hergestellt werden kann (oder soll, darf, muss).<br />

Was eine Gesellschaft in ihr kollektives Gedächtnis aufnimmt, wird Teil des<br />

Selbstbildes, mit dem sich diese Gesellschaft, also die Bevölkerung identifiziert.<br />

Denkmäler für im Krieg getötete Soldaten gibt es viele; man nennt die Männer<br />

Helden, sie gehören „zu uns“. Diejenigen, die diesen (oder jeden?) Krieg<br />

ablehnten, waren lange Zeit „die anderen“, die Nicht-Helden. – Erst nach langen<br />

Debatten scheint es nun sicher, dass in Wien ein Mahnmal für Deserteure<br />

errichtet wird.<br />

In <strong>Salzburg</strong> werden in diesem Jahr einige deutliche Zeichen gesetzt, die die<br />

Chance haben, das kollektive Gedächtnis zu erweitern:<br />

Neue Stolpersteine für viele Opfergruppen, erstmals auch für einen Deserteur,<br />

werden verlegt.<br />

Nach der sehr vorsichtigen Zeichensetzung – eine Tafel an der St. Michaels-<br />

Kirche nennt das Ereignis – finden in Erinnerung an die <strong>Salzburg</strong>er Bücherverbrennung<br />

vor 75 Jahren mehrere Veranstaltungen in diesem April statt.<br />

„Freies Wort“ ist der Name der Initiativgruppe; der Name nennt die leitende<br />

Perspektive dieses Gedenkens: Es geht um den Bezug zur Gegenwart. Der<br />

damaligen Vernichtung von Literatur und Kunst zu gedenken und dieses Feuerwerk<br />

mit Entsetzen abzulehnen hat Konsequenzen für die Gegenwart. Aufmerksam<br />

sein und mutig werden, freies Wort/freies Denken, insbesondere in<br />

Kunst und Literatur, zu schützen und zu verteidigen.<br />

Erst die Erinnerung, die öffentlich zugelassen wird, kann das Vergangene zur<br />

eigenen Geschichte werden lassen, sodass Bezug zur Gegenwart möglich<br />

wird; darin besteht die Notwendigkeit von Gedenkkultur.<br />

Christine Czuma<br />

02 KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg

KURZ & BÜNDIG<br />

Kurz&Bündig<br />

Wer bezahlt?<br />

Die Nachrichten über Falschangaben in der<br />

Lebensmittelindustrie, ausgebeutete LeiharbeiterInnen,<br />

giftige Weg-werf-Kleidungsmittel,<br />

usw. häufen sich. Die breiten Medien<br />

berichten schockiert von den „Skandalen“,<br />

KonsumentInnen geben sich betrogen und<br />

man ist verunsichert, welcher Umgang nun<br />

bspw. mit den falsch etikettierten Waren<br />

ethisch korrekt wäre – Wegwerfen? Weitergabe<br />

an „sozial Schwächere“? Dabei bleibt<br />

es weitgehend bei der Diskussion um dieses<br />

Dilemma. Die Hintergründe, die mit der Massenproduktion<br />

einhergehen, was bspw.<br />

Masttierhaltung, Ausbeutung von Arbeitskräften<br />

und die schlechte Qualität der verwendeten<br />

Materialien betrifft, sind wohl<br />

bekannt. Wir wissen, dass für unsere<br />

Schnäppchen andere bitter zahlen müssen.<br />

Doch die Scheuklappen sitzen noch bequem<br />

und so begnügen wir uns mit oberflächlichen<br />

Verbesserungs-Versprechen der Konzerne<br />

und sind froh, dass wir nicht dazu angehalten<br />

werden, jetzt endlich über das eigene „Börsal“<br />

hinauszudenken.<br />

DS<br />

mit der Familie und so. Es gibt einen Schalter,<br />

und den lege ich um, wenn es nötig<br />

wird.“ Er könne deshalb auch so gut zielen,<br />

weil er so gerne Computerspiele spiele. God<br />

save the prince!<br />

IB<br />

Rollenspiele<br />

Rollenspiele sind ein wesentlicher Bestandteil<br />

von Seminaren zur Politischen Bildung. Sie<br />

sind persönliche Türöffner, ermöglichen Perspektivenwechsel,<br />

fördern die Fähigkeit, sich<br />

in andere hineinzudenken, sind meist lustbetont<br />

und lockern eingefahrene Muster auf.<br />

Bei der Positionierung der einzelnen Parteien<br />

im Vorfeld der Volksbefragung am 20.1.<br />

dürfte es sich um das Ergebnis eines geglükkten<br />

Rollentausch-Seminars gehandelt haben<br />

– mit unterschiedlichen herausfordernden<br />

Aufgabenstellungen:<br />

Den SPÖ-Funktionären, seit den Arbeiteraufständen<br />

in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts<br />

auf die Ablehnung eines Berufsheeres<br />

getrimmt, wurde auferlegt, die geliebte<br />

Wehrpflicht mit Schmutz zu bewerfen und<br />

auf Professionalität und Effizienz zu setzen.<br />

Dass dies die schwerste Aufgabe gewesen<br />

ist, zeigt das Ergebnis der Befragung. Die<br />

breite Lust an der Verkleidung war endenwollend.<br />

Geglaubt haben das die SchauspielerInnen<br />

nicht einmal selber.<br />

Nicht einfacher, aber offensichtlich wirkungs-<br />

Das Zitat<br />

voller, die Aufgabe für die ÖVP: Zu Schüssels<br />

Zeiten noch voll auf Profi-Armee, NATO-Beitritt<br />

und Abschaffung der Neutralität eingeschworen,<br />

war es trotzdem kein großes Verbiegen,<br />

patriotisch auf die Wehrpflicht zu setzen.<br />

Wer Vizekanzler und Innenministerin<br />

jedoch bei der auferlegen Heiligsprechung<br />

der Zivildiener beobachtet hat, kam nicht<br />

umhin, Ihnen aus Mitleid das Ende dieses<br />

Selbstverleugnungsprozesses zu wünschen.<br />

Gelohnt hat sich die unmenschliche Aufgabe<br />

dann wenigstens doch.<br />

Die antimilitaristischen und pazifistischen<br />

Grünen hatten es auch nicht leicht. Sie mussten<br />

radikale sicherheitspolitische Visionen<br />

hintanhalten und durch die Unterstützung<br />

eines Berufsheer-Modells verhindern, dass wir<br />

„in ein paar Jahren eine Abschaffungsdiskussion<br />

haben“. (Zitat Peter Pilz).<br />

Am Schlimmsten dürfte es aber für die FPÖ-<br />

Funktionäre gewesen sein. Gewohnt, sich auf<br />

jede Gelegenheit zu polarisieren, zu vereinfachen<br />

und zu nivellieren zu stürzen, hatten sie<br />

offensichtlich die Aufgabe, diesmal den<br />

Populismus den anderen Parteien zu überlassen.<br />

Trotz der unterhaltsamen und entspannenden<br />

Wirkung von Rollenspielen dürften alle<br />

AkteurInnen – aber auch das Publikum – froh<br />

darüber sein, dass das Schauspiel ein Ende<br />

gefunden hat und sich alle wieder in ihren<br />

gewohnten Rollen niederlassen und wiederfinden<br />

können.<br />

HPG<br />

Der kleine Prinz<br />

Er ist ein Liebling auf der Insel, smart und ein<br />

wenig frech, blaublütig und wagemutig. Prinz<br />

Harry (28) ist mittlerweile ein bisschen groß<br />

und Hubschrauber-Co-Pilot bei der britischen<br />

Armee und war auch endlich im Krieg. Während<br />

sein Bruder zu Hause zielstrebig auf<br />

Juniorkönig macht, verteidigte Harry in<br />

Afghanistan das Königsreich gegen die Taliban.<br />

Nun ist er in den Palast zurückgekehrt<br />

und gibt Interviews. Wie die SN berichteten<br />

(23.1.), dürfte er das Kämpfen dort ziemlich<br />

cool gefunden haben. Sein Motto ist prägnant:<br />

„Leben zu nehmen um Leben zu retten.<br />

Darum dreht es sich bei uns“. “Wenn da<br />

Leute sind, die unseren Jungs etwas Böses<br />

wollen, dann ziehen wir sie aus dem Verkehr“.<br />

Hilfreich ist ihm dabei, dass es eigentlich<br />

drei Harrys gibt, „einen in der Armee, ein<br />

soziales Ich in meinem Privatleben und dann<br />

FOTO: „LOTSE“<br />

„Die Menschen sind mittlerweile schon<br />

so angefressen auf das politische<br />

System, dass sie jede Vogelscheuche<br />

wählen würden, nur um es denen da<br />

oben zu zeigen.“<br />

Andreas Mölzer, Chefideologe der<br />

FPÖ, im SN-Interview vom <strong>14</strong>. März<br />

2013 auf die Frage, ob Frank Stronach<br />

eine Systemalternative präsentiert.<br />

KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg 03

INTERVIEW<br />

„Vielleicht spürt er’s ja“<br />

Brigitte Höfert, Tochter des Deserteurs Karl Rupitsch, über ihren Vater und i<br />

hre Motivation, ihn in die Gegenwart zu holen.<br />

Das Gespräch führte Kathrin Quatember.<br />

im Himmel oben“. Irgendwie hab ich offenbar<br />

davon gewusst. In der Familie wurde ab<br />

und zu darüber gesprochen. Da hörte ich<br />

immer wieder Begriffe wie „KZ“ und „Deserteur“.<br />

Später, wenn jemand nach meinem<br />

Vater gefragt hat, hab ich nur gesagt, er sei<br />

vom Krieg nicht zurückgekommen. Nachdem<br />

ich mich schon einige Jahre intensiv mit seinem<br />

Leben und der Zeit des Nationalsozialismus<br />

befasse, fällt es mir heute leicht zu<br />

sagen, dass er in Mauthausen ermordet<br />

wurde.<br />

Brigitte Höfert mit ihrem Vater Karl Rupitsch vor dem „Mitterbichl“, dem Geburtshaus von Brigitte<br />

Höfert und Brigitte Höfert heute.<br />

<strong>Kranich</strong>: Unsere LeserInnen sind neugierig<br />

und möchten gerne mehr zu Ihrer<br />

Biografie erfahren.<br />

Brigitte Höfert: Ich wurde 1941 in Goldegg<br />

geboren. Ich war ein uneheliches Kind und<br />

bin im Alter von fünf Wochen zu Zieheltern<br />

nach Bischofshofen gekommen. Ich habe das<br />

immer als sehr großzügig empfunden und<br />

ich bin zwar bescheiden, aber gut aufgewachsen.<br />

Mein leiblicher Vater Karl Rupitsch<br />

hatte schon zwei Kinder, war verwitwet und<br />

war von Beginn eigentlich gegen das NS-<br />

Regime eingestellt. Er ist im November 1943<br />

– ob wegen Mithilfe bei einer Schwarzschlachtung<br />

oder bei einem Wilddiebstahl –<br />

nach St. Johann gekommen, wo ihn zwei<br />

Männer aus St. Johann, die im Widerstand<br />

waren, befreit haben. Ab diesem Zeitpunkt<br />

ist er untergetaucht. Er hatte einige Männer<br />

als Anhänger. Gemeinsam mit ihnen hat er<br />

auf Almen und Bauernhöfen übernachtet<br />

und sich mit Wilddiebstählen über Wasser<br />

gehalten. Von der örtlichen Bevölkerung wurden<br />

sie eigentlich gut unterstützt. Wenn wieder<br />

mal eine Razzia angesagt war, konnte die<br />

Gruppe zudem auf die Unterstützung der<br />

örtlichen Gendarmerie zählen. Am 2. Juli<br />

1944 fand dann der so genannte „Sturm in<br />

Goldegg/Weng“ statt, wo 1000 Mann von<br />

der SS und 60 Gestapo-Männer das Gebiet<br />

durchkämmten und meinen Vater gefangen<br />

nahmen. An dem Tag sind auch einige Mitläufer<br />

an Ort und Stelle erschossen worden.<br />

Nach den Gestapo-Verhören in <strong>Salzburg</strong><br />

wurde mein Vater zwischenzeitlich in drei<br />

verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert<br />

und schließlich am 28. Oktober 1944 mit seinem<br />

besten Freund und den zwei Männern<br />

aus St. Johann laut Quelle auf Befehl des<br />

Reichsführers SS gehängt. Bei meinem Schuleintritt<br />

bin ich draufgekommen, dass ich<br />

mich anders schreib als meine Zieheltern,<br />

hatte aber vermutlich schon früher vom Tod<br />

meines Vaters erfahren. Auf die Frage während<br />

einer Zugfahrt „Wo ist denn dein<br />

Papa?“ muss ich geantwortet haben „Der ist<br />

FOTO: BRIGITTE HÖFERT<br />

<strong>Kranich</strong>: Wie lange recherchieren Sie<br />

schon und was war der Grund dafür,<br />

sich mit der Geschichte Ihres Vaters<br />

intensiv auseinanderzusetzen?<br />

Brigitte Höfert: Es gibt ein Buch des Historikers<br />

Michael Mooslechner, der zu St. Johann<br />

recherchiert hat, hauptsächlich zu diesem so<br />

genannten „Russenlager“. Bei den Dokumenten<br />

auf der Gemeinde fiel ihm auf, dass<br />

auch verschiedenes aus Goldegg erwähnt<br />

wurde. Daraufhin hat er mit einem Studienkollegen<br />

auch zum „Sturm in Goldegg“<br />

recherchiert. Das Buch erschien 1986 und<br />

meine ältere Schwester väterlicherseits bat<br />

mich damals, das Buch nicht zu lesen, weil<br />

dort die ganzen Gräueltaten zu den Verhören<br />

angeführt waren. Ich hab’s trotzdem<br />

gelesen.<br />

Im Jahr 2005 haben die Trachtenmusikkapellen<br />

Goldegg und Taxenbach das Auftragswerk<br />

„Symphonie der Hoffnung“ über die<br />

Tragödie in Goldegg am Böndlsee aufgeführt.<br />

Bei der ersten Aufführung in der Stadt<br />

<strong>Salzburg</strong> stand Herr Mooslechner vor mir an<br />

der Kassa. Da hab ich ihn gleich angesprochen.<br />

Er war erstaunt, dass Karl Rupitsch<br />

Kinder hatte. Zwischen uns ist eine lockere<br />

Verbindung entstanden und 2008 hat der<br />

ORF eine Filmserie über den Zweiten Weltkrieg<br />

vorbereitet mit einem Teil über die<br />

Deserteure mit dem Titel „Die Ungehorsamen“.<br />

Da bekam ich einen Anruf von Herrn<br />

Mooslechner, dass der ORF-Redakteur Peter<br />

Liska nach <strong>Salzburg</strong> kommt. Er kannte das<br />

Schicksal von meinem Vater schon recht gut.<br />

Wir trafen uns in <strong>Salzburg</strong> und ich erklärte<br />

mich bereit, den Film zu unterstützen. Da bin<br />

ich dann sozusagen „infiziert“ worden.<br />

04 KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg

INTERVIEW<br />

<strong>Kranich</strong>: Wie ist die Stimmung in Goldegg,<br />

was Ihren Vater betrifft? Wie<br />

nehmen Sie das wahr?<br />

Brigitte Höfert: Meine Erfahrungen in Goldegg<br />

sind nicht so schlecht. Beim schon<br />

erwähnten Film „Die Ungehorsamen“ hat<br />

ein Brüderpaar mitgewirkt, die zwei Brüder<br />

durch die Hand von Gestapo-Beamten verloren<br />

haben. Es hat mich gefreut, dass die<br />

beiden nicht meinem Vater die Schuld<br />

gegeben haben, dass ihre Brüder so<br />

unschuldig durch die Gestapo, die auf der<br />

Suche nach meinem Vater war, zu Tode<br />

gekommen sind. Es gibt unter den Alten<br />

sicher noch Ressentiments. Beim Annafest<br />

in Goldegg/Weng hab ich immer wieder<br />

vom Stammtisch gehört, wie die Geschichte<br />

aufgewärmt wurde und mein Vater und<br />

seine Anhänger diffamiert wurden. Als die<br />

Doku im ORF lief, habe ich einen Bekannten<br />

angestiftet, der immer zu den Stammtischen<br />

geht, er soll sich umhören, ob darüber<br />

gesprochen wird und er erzählte mir,<br />

dass einige der älteren Männer meinten,<br />

mein Vater hätte sich erschießen sollen. Der<br />

Hintergrund ist, dass mein Vater gesagt<br />

haben soll, lieber würde er sich erschießen,<br />

bevor er sich schnappen lässt. Das hat er<br />

dann offenbar doch nicht über’s Herz<br />

gebracht.<br />

<strong>Kranich</strong>: Wenn Sie solche Dinge hören,<br />

wie geht’s Ihnen damit?<br />

Brigitte Höfert: Ich denke mir, die Leute, die<br />

noch negativ darüber sprechen, waren<br />

wahrscheinlich selbst im Krieg und sagen<br />

sich „Wir haben auch unseren Kopf hingehalten<br />

und der oder die haben sich dem<br />

entzogen“. Der Goldegger Bürgermeister<br />

hat auf mehrmaliges Drängen wegen eines<br />

Denkmals geäußert, für ihn seien das keine<br />

Helden gewesen. Das Kapitel über meinen<br />

Vater wurde beinahe wortwörtlich – und<br />

ohne Kommentar oder Quellennachweise –<br />

im NS-Jargon vom Gendarmerieprotokoll<br />

übernommen. Der ORF hat den Altbürgermeister<br />

und jetzigen Bürgermeister von Goldegg<br />

zu dieser Chronik interviewt. Sie meinten,<br />

man würde das bei einer Neuauflage<br />

der Chronik berichtigen, das sei in der ganzen<br />

Arbeit untergegangen. Im Interview<br />

wies der jetzige Bürgermeister zudem darauf<br />

hin, dass es in Goldegg ein Friedensmahnmal<br />

geben sollte. Leider ist bis jetzt in<br />

diese Richtung noch nichts geschehen.<br />

<strong>Kranich</strong>: Am 7. Oktober 2009 beschloss<br />

der Justizausschuss des Nationalrats<br />

einen Gesetzesentwurf, der die pauschale<br />

Aufhebung aller Urteile der NS-<br />

Militärgerichtsbarkeit durch die Republik<br />

Österreich vorsieht. Inwieweit<br />

betrifft das die Rehabilitierung Ihres<br />

Vaters?<br />

Brigitte Höfert: In den Medien las ich, dass<br />

Angehörige in direkter Linie beim Landesgericht<br />

Wien um Rehabilitation ansuchen<br />

können. Und das hab ich dann auch<br />

gemacht – mit allen Unterlagen, die mir zur<br />

Verfügung standen als Beilage. Der Kontakt<br />

zwischen mir, dem Gericht und dem Justizministerium<br />

lief mehrmals hin und her. Leider<br />

war das Todesurteil nicht auffindbar.<br />

Nach einigen Monaten der Korrespondenz<br />

erhielt ich ein Schreiben vom Oberlandesgericht,<br />

dass die Goldegger Gruppe ex lege<br />

rehabilitiert sein. Auch mein Vater, allerdings<br />

nur nach § 4, nicht aber nach § 1,<br />

weil kein Todesurteil vorliege. Man weiß,<br />

dass gegen Ende des Krieges viele Unterlagen<br />

vernichtet wurden und jetzt sollte mein<br />

Vater – obwohl es dieses Gesetz gab –<br />

nicht vollständig rehabilitiert werden. Das<br />

hat mich sehr gewurmt. Mit Bestärkung<br />

und Mitwirkung durch Herrn Mooslechner<br />

schrieb ich einen Brief an Nationalratspräsidentin<br />

Barbara Prammer. Herr Mooslechner<br />

erwähnte zudem in einem Gespräch mit<br />

dem NRAbg. Johann Maier die Causa, der<br />

dies wiederum im Parlament vorbrachte.<br />

Justizministerin Karl meinte, was ich denn<br />

noch wolle, mein Vater sei doch ex lege<br />

rehabilitiert. Ich hatte schon einen Schlussstrich<br />

gezogen. Im Oktober 2012 erhielt ich<br />

dann von Frau Prammer einen Brief, dass<br />

die Justizministerin einen Ausschuss<br />

gegründet hatte. Dieser Ausschuss hätte<br />

einen Erlass herausgegeben, wonach auch<br />

jene Opfer, deren Todesurteil nicht auffindbar<br />

ist, als rehabilitiert gelten. Im Erlass auf<br />

Seite sechs – am liebsten würd ich’s ja einrahmen<br />

– steht geschrieben: „Aufgrund<br />

eines konkreten Falles wurde dieses Gesetz<br />

ergänzt“. Das war ein riesen Erfolgserlebnis.<br />

<strong>Kranich</strong>: Wie sehen Sie ihren Vater<br />

heute? Sie haben ihn ja so gut wie<br />

nicht gekannt. Haben Sie das Gefühl,<br />

im durch das, was Sie erreicht haben,<br />

näher zu kommen?<br />

Brigitte Höfert: Definitiv. Ich hatte von Kindheit<br />

an ein gutes Vaterbild. Meine Zieheltern<br />

erzählten, dass mein Vater sich darum<br />

gekümmert hat, dass ich einen Platz bei<br />

ihnen bekomme. Er kam auch des Öfteren.<br />

Ich habe einige Fotos, wo ich mit ihm zu<br />

sehen bin. Er hat in der Familie auch mitgearbeitet.<br />

Als mein Vater schon in Mauthausen<br />

war, schrieb er meinen Zieheltern und<br />

bat um ein Foto von mir. Das kam allerdings<br />

wieder zurück, weil er zu diesem Zeitpunkt<br />

schon nicht mehr lebte.<br />

Im Mai 2012 fand in Mühlbach im Pausgut,<br />

wo er früher Bauer war, eine Baumpflanzung<br />

statt, wo unter anderem mein Bruder<br />

väterlicherseits und Herr Mooslechner dabei<br />

waren.<br />

<strong>Kranich</strong>: Wie ist Ihre Perspektive für die<br />

Zukunft? Wie geht’s weiter?<br />

Brigitte Höfert: Das Denkmal ist ein sehr<br />

aufwändiges Projekt. Ich brauche das Einverständnis<br />

der Gemeinde Goldegg. Ich<br />

werde nicht mehr ewig leben und möchte<br />

die Gemeinde verpflichten, dass das Denkmal<br />

unter Schutz der Gemeinde gestellt<br />

wird, auch, wenn ich nicht mehr da bin. Der<br />

nächste Punkt ist die Suche nach Sponsoren<br />

und möglichen Förderungen, was alleine<br />

schwer zu schaffen ist.<br />

Was mir eine große Freude macht, ist die<br />

Begegnung. Vor einiger Zeit organisierte das<br />

Bewohnerservice in der Caritas-Schule St.<br />

Ursula eine Begegnung zwischen der<br />

„alten“ Generation und den Schülerinnen.<br />

Dort hab ich dann auch von meinem Vater<br />

erzählt. Sie merken, überall, wo ich meinen<br />

Vater durch ein Gespräch oder visuell in die<br />

Gegenwart bringen kann, bin ich zufrieden.<br />

Vielleicht spürt er’s ja.<br />

Komplettfassung des Interviews unter<br />

www.friedensbuero.at<br />

Kontaktaufnahme mit Brigitte Höfert<br />

über das Friedensbüro unter<br />

quatember@friedensbuero.at<br />

oder <strong>06</strong>62 873931<br />

BUCHTIPP<br />

Sönke Neitzel,<br />

Harald<br />

Welzer: Soldaten:<br />

Protokolle<br />

vom Kämpfen,<br />

Töten und<br />

Sterben. S.<br />

Fischer 2011.<br />

KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg 05

THEMA<br />

Späte Ehre für die Deserteure<br />

Ein Denkmal am Ballhausplatz.<br />

Von Magnus Koch.<br />

„Dass der Ballhausplatz Standort des künftigen Standortes geworden ist, war nicht von vornherein abzusehen. Zunächst wurden auch eine Reihe<br />

anderer Orte, meist Stätten historischer Verfolgung der Deserteure oder Wehrkraftzersetzer in Wien in den Blick genommen.“ berichtet Magnus<br />

Koch, wissenschaftlicher Berater der Stadt Wien.<br />

FOTO: XAVAX<br />

Am 12. Oktober vergangenen Jahres verkündeten<br />

der Wiener Kulturstadtrat<br />

Andreas Mailath-Pokorny und Grünen-<br />

Klubchef David Ellensohn die Entscheidung:<br />

Das Denkmal für die Verfolgten<br />

der NS-Militärjustiz wird am Ballhausplatz<br />

entstehen – nur einen Steinwurf entfernt<br />

von den Eingängen zu Bundeskanzleramt<br />

und Präsidentschaftskanzlei. Knapp zwei<br />

Jahre nach der rot-grünen Regierungsübereinkunft<br />

in der Hauptstadt bedeutet<br />

diese Entscheidung das bundesweit erste<br />

Denkmal für die Deserteure der Wehrmacht<br />

in Österreich – sieht man einmal<br />

von einigen wenigen Denkzeichen an verschiedenen<br />

Orten ab, die die Deserteure<br />

zwar zum Teil meinen, das Wort allerdings<br />

auf Texttafeln oder in den Widmungstexten<br />

nicht auftaucht. (1)<br />

Die Wiener Entscheidung – übrigens zeitgleich<br />

mit einem Denkmalbeschluss in der<br />

Stadt Bregenz – bedeutet einen Meilenstein<br />

in der geschichtspolitischen Entwikklung<br />

der Zweiten Republik. Dies gilt insbesondere,<br />

wenn man auf die Gedenkpraxis<br />

der ersten Nachkriegsjahrzehnte<br />

zurückschaut. Anschließend an den<br />

Totenkult um die „Gefallenen“ des<br />

Ersten Weltkrieges wurden auf österreichischen<br />

Friedhöfen unzählige Denkmäler<br />

für die „Pflichterfüller“ errichtet. Einmal<br />

abgesehen von einem schmalen Zeitkorridor<br />

unmittelbar nach 1945 galten diejenigen<br />

Österreicher, die als Wehrmachtsoldaten<br />

mithalfen, einen verbrecherischen<br />

Angriffskrieg zu führen, pauschal als tapfer<br />

und anständig. Der Kameradschaftsbund<br />

und sein großes gesellschaftliches<br />

Umfeld war ein WählerInnenpotenzial,<br />

das die Nachkriegsregierungen aller Couleur<br />

hofierten. Dies bedeutete auf der<br />

Kehrseite, dass die Verfolgten einer<br />

bedingungslos im Sinne der NS-Führung<br />

arbeitenden Wehrmachtjustiz ausgegrenzt<br />

wurden. Richard Wadani, Wehrmachtsdeserteur<br />

und Ehrenobmann des<br />

Personenkomitees Gerechtigkeit für die<br />

Opfer der NS-Militärjustiz erinnert sich bis<br />

heute an diese Zeit – für ihn die Erfahrung<br />

doppelt verfolgt worden zu sein:<br />

während des Krieges als Deserteur und<br />

nach dem Krieg als „Kameradenmörder“<br />

und Verräter.<br />

Nachdem im Zuge von Waldheim-Affäre<br />

und später wohl insbesondere der beiden<br />

Wehrmachtsausstellungen in Österreich<br />

ein Wandel in der Bewertung von Kriegserfahrungen,<br />

ein eine Diskussion von Verantwortung<br />

und Schuld im Kontext Soldatischen<br />

Handelns während des Zweiten<br />

Weltkrieges einsetzte, erwachte auch ein<br />

neues Interesse an den Deserteuren der<br />

Wehrmacht. Ausgehend oft von regionalen<br />

Geschichtsinitiativen fragten ForscherInnen<br />

nach Widerstand und Verfolgung<br />

<strong>06</strong> KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg

THEMA<br />

in den Reihen der Wehrmacht – und sie<br />

fanden, etwa in Vorarlberg oder Tirol<br />

Soldaten und Zivilisten, die sich dem<br />

Zwangssystem verweigerten, die sich in<br />

den Bergen versteckten, oder zu den Partisanen<br />

überliefen, unterstützt durch Teile<br />

der lokalen Bevölkerung. (2)<br />

Im Windschatten einer sich international<br />

konstituierenden politics of regret dauerte<br />

es bis in die 1990er Jahre, bevor das<br />

Thema auf die bundespolitische Agenda<br />

kam. Die Initiative dafür ging von einer<br />

Gruppe Studierender an der Universität<br />

Wien aus, HistorikerInnen, PolitikwissenschaftlerInnen,<br />

JuristInnen, die sich<br />

schließlich im Auftrag des Nationalrates<br />

der österreichischen Verfolgten der NS-<br />

Militärjustiz annahmen. Es entstand die<br />

erste übergreifende Studie, die auf einer<br />

breiten Quellenbasis nicht nur die Verfolgungsgeschichte<br />

während des Krieges<br />

sondern auch die Nachkriegsgeschichte<br />

einer nicht erfolgten Rehabilitierung<br />

nachzeichnete. (3) Dieses wissenschaftliche<br />

Fundament trägt bis heute. Es war<br />

die zentrale Grundlage für die im Jahre<br />

2009 erfolgte Rehabilitierung der Opfer<br />

der Wehrmachtgerichte. (4) Angehörige<br />

der Forschungsgruppe von 1999 bildeten<br />

gleichzeitig den Kern eines Teams, das<br />

eine 2007 in Berlin eröffnete und zwei<br />

Jahre später für Österreich adaptierte<br />

Version der Wanderausstellung „Was<br />

damals Recht war. Soldaten und Zivilisten<br />

vor Gerichten der Wehrmacht“ nach<br />

Wien holten. (5)<br />

Bereits im Jahre 2002, also im Umfeld<br />

der Veröffentlichung der grundlegenden<br />

Studie über die Wehrmachtgerichtsbarkeit<br />

in Österreich, gründeten AktivistInnen<br />

das Personenkomitee Gerechtigkeit<br />

für die Opfer der NS-Militärjustiz.<br />

Gemeinsam mit den GRÜNEN, grundlegend<br />

unterstützt durch die neu gewonnenen<br />

wissenschaftlichen Erkenntnisse<br />

setzt sich das Personenkomitee seither<br />

auch für ein zentrales Denkmal ein, das<br />

die Leistungen und die Leiden der über<br />

30.000 nach kriegsgerichtlichen Urteilen<br />

hingerichteten Soldaten und Zivilisten<br />

würdigt – in der öffentlichen Diskussion<br />

in der Regel bekannt als „Deserteursdenkmal“.<br />

Dies scheint allein von daher<br />

berechtigt, da wegen Fahnenflucht rund<br />

dreiviertel aller Todesurteile ergingen.<br />

Äußerst geringe Überlebensaussichten<br />

hatten allerdings auch diejenigen Soldaten,<br />

die wegen kleinerer Delikte (etwa<br />

Diebstahl oder Ungehorsam) in die Mühlen<br />

eines gnadenlosen Strafvollzugs<br />

gerieten.<br />

Dass der Ballhausplatz Standort des künftigen<br />

Standortes geworden ist, war nicht<br />

von vornherein abzusehen. Zunächst wurden<br />

auch eine Reihe anderer Orte, meist<br />

Stätten historischer Verfolgung der<br />

Deserteure oder Wehrkraftzersetzer in<br />

Wien in den Blick genommen. (6) In der<br />

Kommission, die seit Dezember 2011 in<br />

der Wiener Magistratsabteilung 7 (Kultur)<br />

tagte, setzte sich zunächst – aufgrund<br />

der Fürsprache von Grünen und Personenkomitee<br />

– der Standort Heldenplatz<br />

durch; dieser schien allerdings allein aus<br />

pragmatischen Gründen nicht durchsetzbar:<br />

zu viele verschiedene Kompetenzen,<br />

zu viele Anrainer, zu viele noch schwebende<br />

Projektplanungen von Seiten der<br />

Burghaupmannschaft und anderen<br />

Akteuren. Der Ballhausplatz bot sich<br />

schließlich als in jeder Hinsicht glücklicher<br />

Kompromiss an: Der künftige Standort´,<br />

unmittelbar angrenzend an den Heldenplatz<br />

steht in Sichtbeziehung zum so<br />

genannten Hitler-Balkon, von dem aus<br />

der deutsche „Führer“ und Reichskanzler<br />

die Selbstaufgabe österreichischer Staatlichkeit<br />

verkündete. Ungehorsame Handlungen<br />

und Entziehungen der von Wehrmachtgerichten<br />

Verurteilten sind zumindest<br />

auf symbolischer Ebene als Akte der<br />

Auflehnung gegen das NS-Regime zu<br />

sehen, das im Namen „Großdeutschlands“<br />

die Welt mit einem mörderischen<br />

Krieg überzog, der rund 50 Millionen<br />

Menschen das Leben kostete. Die Wehrmachtjustiz<br />

konnte jede widersetzliche<br />

Handlung als „Wehrkraftzersetzung“<br />

ahnden, insbesondere Desertion war aus<br />

Sicht des NS-Regimes ein überaus politisches<br />

Verbrechen. Das Ensemble aus Heldenplatz<br />

und Ballhausplatz, in seiner langen<br />

Geschichte, die mit Krieg, Heldentum<br />

und Opfergedenken verknüpft, eignet<br />

sich also exzellent als Standort des neuen<br />

Denkmals für Deserteure, »Wehrkraftzersetzer«<br />

und »Kriegsverräter«. Gleichzeitig<br />

befindet es sich nahe genug am zentralen<br />

Denkzeichen der Republik für die Österreichischen<br />

Freiheitskämpfer, dem Weiheraum<br />

– denn in ihre Reihen gehören die<br />

Verfolgten der Wehrmachtgerichte.<br />

Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass dies<br />

im Jahre 1965, als der Stein dort eingeweiht<br />

wurde, im öffentlichen Bewusstsein<br />

noch längst nicht verankert war.<br />

Gegenwärtig läuft nun der zweite Schritt<br />

des Verfahrens rund um das Denkmal<br />

am Ballhausplatz: ein internationaler<br />

KünstlerInnenwettbewerb. Ende des Jahres<br />

soll das Denkmal dann eingeweiht<br />

werden. Welche Gestalt es haben wird,<br />

und vor allem, wie sich die weiteren<br />

Auseinandersetzungen um das Thema<br />

gestalten werden, bleibt abzuwarten.<br />

Das Personenkomitee erarbeitet unterdessen<br />

ein Konzept zur Nachnutzung<br />

des Denkmals. Schließlich soll es nicht<br />

End-, sondern Ausgangspunkt dafür<br />

sein, die Erinnerung an die Deserteure<br />

und andere Verfolgte der NS-Militärjustiz<br />

wach zu halten.<br />

Dr. Magnus Koch, Ausstellungsmacher<br />

und freier Historiker, zur Zeit berät er<br />

die Stadt Wien in inhaltlich-wissenschaftlichen<br />

Belangen des am Ballhausplatz<br />

geplanten Deserteursdenkmals.<br />

Nachweise<br />

1) Vgl. die Zusammenstellung auf www.deserteure.at,<br />

wo ebenfalls Denkmalinitiativen in der Bundesrepublik<br />

Deutschland vorgestellt werden.<br />

2) Vgl. Meinrad Pichler, Widerstand und Widersetzlichkeit<br />

in der Wehrmacht. In: Johnan-August-Malingesellschaft<br />

(Hg.): Von Herren und Menschen. Verfolgung<br />

und Widerstand in Vorarlberg 1939-1945, Bregenz<br />

1985, S. <strong>14</strong>3-152.<br />

3) Vgl. Walter Manoschek, Hg., Opfer der NS-Militärjustiz.<br />

Urteilspraxis – Strafvollzug – Entschädigungspolitik<br />

in Österreich, Wien 2003.<br />

4) Vgl. das am 21. Oktober 2009 mit den Stimmen von<br />

SPÖ, ÖVP und Grünen im Nationalrat verabschiedete<br />

Aufhebungs- und Rehabilitierungsgesetz. Dagegen hatten<br />

FPÖ und BZÖ gestimmt, vgl. Bundesgesetzblatt I Nr.<br />

110/2009. Die Republik hat damit anerkannt, dass alle<br />

Deserteure im Sinne der Moskauer Deklaration über die<br />

Wiedererrichtung eines unabhängigen und demokratischen<br />

Österreich zur Schwächung des nationalsozialistischen<br />

Unrechtsregimes, zu seiner Überwindung und<br />

somit zur Befreiung Österreichs beigetragen haben. Das<br />

Gesetz von 2009 nimmt seinerseits Bezug auf das Aufhebungs-<br />

und Einstellungsgesetz vom Juli 1945 (Staatsgesetzblatt<br />

Nr. 48) nach dem alle Urteile, die nach der<br />

sogenannten Kriegssonderstrafrechtsverordnung vom<br />

17. August 1938 ergangen sind, als nicht erfolgt gelten,<br />

zur juristischen Dimension der Debatte vgl. Reinhard<br />

Moos, Das Anerkennungsgesetz 2005 und die Vergangenheitsbewältigung<br />

der NS-Militärjustiz in Österreich,<br />

in: Journal für Rechtspolitik 3 (20<strong>06</strong>), S. 182-196.<br />

5) Vgl. das Begleitbuch zur Ausstellung: auch die<br />

Begleitpublikation Thomas Geldmacher/Magnus<br />

Koch/Hannes Metzler/Peter Pirker, Hg., »Da machen wir<br />

nicht mehr mit«. Österreichische Soldaten und Zivilisten<br />

vor Gerichten der Wehrmacht, Wien 2010. Seither ist<br />

die Ausstellung zudem in Klagenfurt und Dornbirn<br />

gezeigt worden, vgl. wiederum die homepage des Personenkomitees<br />

www.deserteure.at.<br />

6) Vgl. die preisgekrönte, jüngst im Mandelbaumverlag<br />

erschienene Studie des Wiener Politikwissenschaftlers<br />

Mathias Lichtenwagner, Leerstellen. Zur Topografie der<br />

Wehrmachtsjustiz in Wien vor und nach 1945, Wien<br />

2012.<br />

KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg 07

THEMA<br />

Erzählcafés<br />

Biografische Gespräche als Beitrag zu Erinnerungskultur<br />

und politischer Bildung.<br />

Von Hans Peter Graß.<br />

Hans Peter Graß, Geschäftsführer des<br />

Friedensbüros <strong>Salzburg</strong><br />

FOTO: EDIN SMAJILBASIC<br />

„Wie alle Methoden zur biografischen Arbeit forcierten auch diese Erzählcafes eine sehr subjektbezogene und exemplarische Sicht auf politische<br />

Ereignisse, die allerdings durch die größere Anzahl an Gesprächen objektivierbarer und gleich einem Puzzle leichter einzuordnen waren.“<br />

beschreibt Hans Peter Graß die methodische Herangehensweise an das gemeinsame Gespräch.<br />

Wenn wir an biografische Interviews denken,<br />

fallen uns in der Regel Gespräche mit Menschen<br />

ein, die als Zeitzeugen aus einem reichen<br />

Erfahrungsschatz mit weit zurückliegendem<br />

historischem Hintergrund berichten können.<br />

In unserem Projekt WhyWar.at haben wir die<br />

Form eines Erzählcafes gewählt, um jungen<br />

Erwachsenen mit biografischen Bezügen zu<br />

den Kriegen in Ex-Jugoslawien einen Rahmen<br />

zu geben, über ihre Geschichte zu sprechen<br />

und ihre Erfahrungen an andere weiterzugeben.<br />

Wir haben dabei Gespräche geführt mit<br />

Männer und Frauen zwischen 20 und 30 Jahren,<br />

die aus Kroatien, Bosnien-Herzegowina,<br />

Serbien und dem Kosovo stammen, orthodox,<br />

katholisch, muslimisch oder ohne<br />

Bekenntnis sind, entweder in <strong>Salzburg</strong> als<br />

Gastabeiterkind geboren wurden, als Flüchtlingskind<br />

in den 90er-Jahren oder in den letzen<br />

Jahren als Bildungs- oder ArbeitsmigrantInnen<br />

nach <strong>Salzburg</strong> gekommen sind.<br />

Die Erzählcafes<br />

grund, bereits durch die Wahl des Ortes<br />

Grundaussagen über die eigene Geschichte<br />

zu machen. Die biografischen Interviews wurden<br />

halböffentlich geführt. Eingeladen waren<br />

FreundInnen und Familienangehörige, sowie<br />

dem Friedensbüro <strong>Salzburg</strong> nahestehende<br />

Personen. Mit dieser eingeschränkten Auswahl<br />

wurde eine gewisse Intimität und emotionale<br />

Sicherheit gewährleistet, die insbesondere<br />

für das Ansprechen heikler persönlicher<br />

oder politischer Themen von großes Bedeutung<br />

war. Die Interviews wurden mit Zustimmung<br />

der Befragten mit einer Videokamera<br />

dokumentiert. Das gesammelte Material<br />

kann für die pädagogische Arbeit verwendet<br />

werden und ermöglicht eine künftige systematische<br />

Aufarbeitung. Den etwa 45minütigen<br />

Gesprächen folgte jeweils eine Diskussion<br />

mit den ZuhörerInnen. In der Regel<br />

waren jedoch die anschließenden Gespräche<br />

bei Buffet und Musik von größerer informativer<br />

Bedeutung.<br />

Moderation<br />

Die Gespräche wurden moderiert, in einem<br />

Vorgespräch die Leitlinien der Gesprächsinhalte<br />

vorbesprochen und gleichzeitig sichergestellt,<br />

welche Themen von den Befragen<br />

Die acht Erzählcafes fanden in unterschiedlichen<br />

Räumen statt, die sich die Befragten<br />

selber aussuchen konnten - mit dem Hintervon<br />

besonderer Bedeutung waren, jedoch<br />

auch, welche – aus welchen Gründen auch<br />

immer - ausgespart werden sollten. Diese<br />

Erstgespräche dienten der Moderation zur<br />

inhaltlichen Klärung persönlicher aber auch<br />

politische Fragen und gab gleichzeitig den<br />

Befragten Planungs-Sicherheit. Anderseits<br />

war es jedoch auch wichtig, Inhalte und<br />

Erzählstränge im Vorgespräche nicht zu<br />

detailliert vorzugeben, um das freie Interview<br />

nicht zu behindern. Ein Gesprächsleitfaden<br />

ermöglichte, die einzelnen Gespräche vergleichbar<br />

und auswertbar zu machen. Trotzdem<br />

wurde versucht, das Interview sehr assoziativ<br />

zu gestalten, offene Fragen zu stellen<br />

und nicht durch rhetorische, geschlossene<br />

Interventionen den Erzählfluss zu behindern.<br />

Methoden<br />

Die Gespräch wurden immer wieder auf<br />

konkrete Ereignisse, benennbare Personen<br />

aber auch auf sinnliche (Klänge, Gerüche,<br />

Bilder) und emotionale Eindrücke hinbezogen.<br />

Unterstrichen wurde das zusätzlich<br />

durch die Bitte an die Befragten, zu den<br />

Begriffen „Krieg“ bzw. „Frieden“ persönliche<br />

Symbole, Accessoires, Bilder, Texte oder<br />

Musik mitzunehmen und ins Gespräch ein-<br />

08 KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg

THEMA<br />

zubauen. Wie alle Methoden zur biografischen<br />

Arbeit forcierten auch diese Erzählcafes<br />

eine sehr subjektbezogene und exemplarische<br />

Sicht auf politische Ereignisse, die<br />

allerdings durch die größere Anzahl an<br />

Gesprächen objektivierbarer und gleich<br />

einem Puzzle leichter einzuordnen waren.<br />

Inhalte<br />

Inhaltlich wurden den Gesprächen zwei<br />

unterschiedliche Stränge untergelegt: Einen<br />

Biografischen, den von der Kindheit ausgehend<br />

über Kriegserfahrungen, Flucht bzw.<br />

Migration, Integration bzw. Inklusion zur<br />

persönlichen Perspektive führtn. Ein zweiter<br />

inhaltlicher Strang thematisierte Fragenblökke<br />

von Identität/Loyalität/Heimat,<br />

Opfer/Täter/Heldentum, Gewalt/Widerstand/Krieg<br />

sowie Erinnerungskultur/<br />

Geschichtsschreibung und Versöhnung<br />

Chancen<br />

Diese Form des sehr persönlichen Erzählens<br />

birgt große Chancen sowohl für die Erzählenden<br />

als auch für die ZuhörerInnen. Von<br />

Seiten der Befragten war die Erfahrung der<br />

öffentlichen und wertschätzenden Wahrnehmung<br />

der eigenen Geschichte von prioritärer<br />

Bedeutung. Auch das Bewusstmachen<br />

und die Auseinandersetzung mit der<br />

eigenen aber auch der kollektiven<br />

Geschichtsschreibung waren Akte, die nicht<br />

selbstverständlich waren und für viele erst<br />

durch diesen Anstoß in dieser Form verwirklicht<br />

wurde.<br />

Für die RezipientInnen galt die Möglichkeit,<br />

die Geschichte der Jugoslawien-Kriege<br />

durch biografische Zugänge kennenzulernen<br />

als wichtiger Beitrag zur politischen Bildung.<br />

Die Identifikation und die Konfrontation mit<br />

der präsentierten Erzählung gaben auch<br />

Impulse für die Auseinandersetzung mit<br />

eigenen biografischen Hintergründen.<br />

Gefahren<br />

Biografisches Erzählen birgt natürlich auch<br />

Gefahren und Risiken in sich. Insbesondere<br />

in derart sensiblen Feldern, wie es Kriegsund<br />

Migrationserfahrungen darstellen, ist es<br />

notwendig, durch kritische und gleichzeitig<br />

sensible Fragestellung Erhärtungen von Klischees<br />

und Stereotypen vorzubeugen. Um<br />

zu vermeiden, die befragten Personen durch<br />

die permanente Identifizierung mit ihrer<br />

Kriegsgeschichte zu stigmatisieren und zu<br />

missbrauchen, war es von großer Bedeutung,<br />

Handlungs- und Partizipationsfähgkeit,<br />

Autonomie, sowie persönliche Perspektiven<br />

der ErzählerInnen in den Vordergrund<br />

zu stellen.<br />

Besonderes Augenmerk wurde darauf<br />

gelegt, zu verhindern, dass durch die Erzählungen<br />

traumatisierende Erlebnisse von<br />

ErzählerInnen aber auch von ZuhörerInnen<br />

wiederbelebt würden. Dies wurde beim Vorbereitungsgespräch<br />

thematisiert. Gleichzeitig<br />

wurde durch die Praxis, Menschen aus<br />

dem persönlichen Umwelt einzuladen, versucht,<br />

dieses Risiko zu minimieren.<br />

Dipl. Päd. Hans Peter Graß ist Geschäftsführer<br />

des Friedensbüros <strong>Salzburg</strong>, ausgebildeter<br />

Sonderschul- und Religionslehrer, dipl.<br />

Erwachsenenbildner, Leitung des Projektes<br />

"WhyWar.at., Workshops und Seminare zu<br />

den Themenschwerpunkten: Krieg und Frieden,<br />

Vorurteile, Feindbilder, Rassismus,<br />

Interkulturalität;<br />

FOTO: BEZAHLTE ANZEIGE<br />

KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg 09

INTERVIEW<br />

„Selbst Bayern hat sich schneller bewegt“<br />

Der Historiker Gert Kerschbaumer über das Projekt „Stolpersteine“, Erinnerungspolitik<br />

und den Umgang Österreichs mit der NS-Vergangenheit.<br />

Das Gespräch führte Daniela Köck.<br />

Was macht ihrer Meinung nach die<br />

Besonderheit der Stolpersteine als<br />

Gedenk- und Erinnerungskultur aus?<br />

Abgesehen davon, dass die Stolpersteine ein<br />

Kunstprojekt sind, die von Gunter Demnig<br />

initiiert worden sind, findet die Verlegung in<br />

einer besonderen Form statt. Es gibt einen<br />

bestimmten Termin, an dem Vertreter der<br />

unterschiedlichen Opfergruppen teilnehmen,<br />

der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde,<br />

Marko Feingold, ist regelmäßig<br />

dabei und hin und wieder ist auch die Presse<br />

dabei anwesend. Ich kann mich an die<br />

erste Verlegung der Stolpersteine in <strong>Salzburg</strong><br />

erinnern, diese hat natürlich besonderes<br />

Aufsehen erregt. Was schlussendlich<br />

nach der Verlegung übrig bleibt, ist dann<br />

bloß ein Stein, der nicht von allen als Kunstprodukt<br />

angesehen wird, aber das ist bei<br />

moderner Kunst ebenso. Das ist das eine,<br />

das andere ist, dass wir schon genug Mahnmäler<br />

haben, deren Nachteil ist es, dass sie<br />

zentrale Erinnerungsorte sind, die zwar<br />

unterschiedliche Opfergruppen nennen, wie<br />

etwa das Antifa- Mahnmal am Bahnhof, das<br />

zum ersten Mal Homosexuelle nennt, dennoch<br />

bleiben die Opfer dort namenlos.<br />

Diese Mahnmäler sind alle anonym und mit<br />

diesem Projekt der Stolpersteine bekommen<br />

die Opfer ihren Namen wieder zurück und<br />

werden auch in Beziehung gesetzt zur<br />

ihrem letzten Wohnsitz, ihrem Lebensmittelpunkt<br />

und werden dadurch für uns lebensnäher.<br />

Das scheint für mich der wichtigste<br />

Punkt an diesem Projekt der Stolpersteine zu<br />

sein, dass man den Namen der ermordeten<br />

Menschen, die keinen Grabstein, kein Grab<br />

erhalten haben, damit wieder ins Leben und<br />

in die Erinnerung zurück ruft. Gunter Demnig<br />

geht in seinem Projekt Stolpersteine von<br />

dem Prinzip aus, dass der einzelne Mensch<br />

erst vergessen ist, wenn sein Name vergessen<br />

ist und mit den Stolpersteinen soll den<br />

Opfern der Nationalsozialisten ihr Name<br />

wieder zurückgegeben werden. Ein weiteres<br />

Ziel, das die Verlegung der Stolpersteine<br />

bewirken sollte, nach Gunter Deming, wäre<br />

eine Familienzusammenführung. Dies<br />

bezieht sich in erster Linie auf die jüdischen<br />

Opfer, wie zum Beispiel auf die Familie<br />

Löwy, die in der Linzergasse 5 wohnhaft<br />

war. Alle drei Familienmitglieder, Herbert,<br />

Ida und Ernst Löwy, wurden in Lublin-Majdanek<br />

ermordet. Heute liegen dort in<br />

Gedenken an sie drei Stolpersteine. Das<br />

wäre ein weiterer Sinn dieses Projektes, der<br />

aber sehr schwer zu realisieren ist, vor allem<br />

für andere Opfergruppen.<br />

Sie recherchieren ehrenamtlich für das<br />

Personenkomitee Stolpersteine die Biografien<br />

der ermordeten Menschen. Wie<br />

gehen Sie dabei vor?<br />

Das ist sehr unterschiedlich und es hängt<br />

von der jeweiligen Opfergruppe ab. Ich<br />

habe mich schon früher mit den jüdischen<br />

Opfern beschäftigt und sehr intensiv recherchiert,<br />

vor allem mit der Hilfe der Kultusgemeinde<br />

in Wien, die noch viele Unterlagen<br />

hat. In <strong>Salzburg</strong> ist im Gegensatz dazu sehr<br />

vieles geraubt worden. Die Biografienarbeit<br />

kann man allgemein umschreiben als ein<br />

working process. Im Laufe der Zeit kommen<br />

immer mehr neue Informationen hinzu, so<br />

dass einige der Biografien völlig neu<br />

geschrieben werden müssen oder es melden<br />

sich Nachkommen, wie z.B. aus den USA<br />

und einmal haben sich bei mir auch Nachkommen<br />

aus Kolumbien gemeldet.<br />

Ein weiteres Beispiel für diesen working pro-<br />

cess, ist der Stolperstein, den wir am 18.<br />

April für ein einjähriges Mädchen verlegen.<br />

Von Leah haben wir bis jetzt den richtigen<br />

Namen und das Geburtsdatum nicht<br />

gekannt haben. Es hat sich dann, aber eine<br />

Nachfahrin gemeldet und nach gefragt<br />

warum neben der Großmutter und der<br />

Mutter, Berta und Paula Eisenberg, kein<br />

Stolperstein für das einjährige Mädchen<br />

Leah in der Rainerstrasse 17 liegt. Leah war<br />

erst ein Jahr alt als sie zusammen mit ihrer<br />

Großmutter und Mutter deportiert und<br />

ermordet worden ist.<br />

Das Friedensbüro <strong>Salzburg</strong> übernimmt<br />

bei der Stolpersteinverlegung am 18.<br />

und 19. April die Patenschaft für den<br />

Stolperstein eines Deserteurs, Georg<br />

Prodinger. Wie sind sie auf seine Biografie<br />

gestoßen?<br />

Georg Prodinger steht nicht dem zweibändigen<br />

Band Widerstand und Verfolgung in<br />

<strong>Salzburg</strong> 1934 – 1945. In diesem stehen<br />

viele Opfer der Militärjustiz, wie ich aber<br />

feststellen musste, im Zuge meiner Recherche,<br />

steht Georg Prodinger nicht darin. Wie<br />

bin ich eigentlich auf Prodinger gekommen?<br />

Ich habe zuerst nachgeschaut wer in Glanegg<br />

(heutigen Bundesheer Schießplatz in<br />

Glanegg (Grödig) wurden zur Zeit der Nationalsozialisten<br />

Hinrichtungen durchgeführt.<br />

Heute befindet sich an dieser Stelle das<br />

Mahnmal NS-Opfer Schießplatz Glanegg)<br />

erschossen worden ist, aber nicht nur in<br />

Glanegg. Auf Prodinger bin ich jedoch<br />

durch Zufall gestoßen. Ich habe mir die Polizeimeldekartei<br />

angesehen und da habe ich<br />

plötzlich eine Karte in meiner Hand gehabt<br />

mit seinem Namen darauf. Es wurde darauf<br />

vermerkt, dass er in München- Stadelheim<br />

„verstorben“ sei und das kam mir sehr verdächtig<br />

vor. Die Nationalsozialisten haben in<br />

ihren Akten natürlich nicht hingerichtet<br />

geschrieben und daraufhin habe ich begonnen<br />

nachzuforschen. So bin ich auf die Biografie<br />

des 19 jährigen Georg Prodinger<br />

gestoßen. Wenn ich keinen Zugang zur Polizeimeldekartei<br />

gehabt hätte und diese nicht<br />

im Stadtarchiv gelandet wäre, wüssten wir<br />

vermutlich nichts über Georg Prodinger.<br />

10 KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg

INTERVIEW<br />

Grundsätzlich benötigt man, aber irgendwelche<br />

Quellen und Spuren, die man zurükkverfolgen<br />

kann. Die Suche wird dadurch<br />

erschwert, dass die Polizei weitgehend die<br />

Quellen vernichtet hat und die Polizeiakte<br />

weitgehen nicht mehr vorhanden sind. Ich<br />

hab bis jetzt leider auch vergeblich nach den<br />

Justizakten gesucht und so bleibt einem<br />

eigentlich Glück und Glück darüber, dass<br />

wir die Polizeimeldekartei haben. Bei den<br />

jüdischen Opfern ist es häufig umgekehrt.<br />

Man findet zum Beispiel in der Shoa- Datenbank<br />

den Namen eines Opfers und daneben<br />

den Vermerk <strong>Salzburg</strong> und dem gehe ich<br />

dann nach.<br />

Bei welcher Opfergruppe gestaltet sich<br />

die Recherche für Sie am schwierigsten?<br />

Bleiben wir gleich bei Georg Prodinger. Er<br />

war ein junger Mann, 19 Jahre alt oder der<br />

kleinen Leah, dem einjährigen Mädchen.<br />

Diese jungen Menschen haben noch fast<br />

keine Spuren im Leben zurück gelassen und<br />

das erschwert die Recherche.<br />

Darüber hinaus sind es vor allem jene Opfergruppen,<br />

die über das Jahr 1945 hinaus diskriminiert<br />

wurden und nicht als Opfer anerkannt<br />

wurden. Nicht als opferwürdig galten<br />

und damit gibt es über sie auch keine<br />

Opferfürsorgeakte. Wir können zum Beispiel<br />

ganz umfassende Biografien z.B. über die<br />

aktiven Gegner des NS- Regime schreiben,<br />

weil wir in diesem Bereich zum Größtenteils<br />

über die Opferfürsorgeakte verfügen.<br />

Dadurch werden die Biografien plastischer<br />

und nachvollziehbarer für Außenstehende.<br />

Bei vielen ist es, aber nicht so. Da haben wir<br />

nur ihre Lebenseckdaten, wie z.B. über die<br />

Zwangsarbeiter.<br />

Ein Schüler hat einmal auf die Frage, ob<br />

Stolpersteine nicht gefährlich seien,<br />

weil man dabei ja hinfallen könne,<br />

geantwortet, dass man nicht fällt, sondern<br />

nur mit dem Kopf und mit dem<br />

Herzen stolpert. Ist das nicht eigentlich<br />

der Anspruch, den man an Erinnerungsorte<br />

und Denkmäler haben sollte?<br />

Es ist ein Glücksfall, wenn jemand so seine<br />

Meinung kundgetan hat. Ich habe jedoch<br />

den Eindruck, dass die meisten Menschen<br />

mehrheitlich darüber eilen, insbesondere die<br />

Einheimischen.<br />

Der Nachtteil von Mahnmälern, wie etwa<br />

dem Antifa- Mahnmal am Bahnhof, ist es,<br />

dass sie auch nicht von allen Opfergruppen<br />

angenommen werden. Wir haben uns von<br />

Anfang darauf geeinigt, dass wir uns nicht<br />

auf eine oder zwei Opfergruppen beschränken,<br />

sondern unser Respekt gilt allen Opfern<br />

und daher ist es auch wichtig, dass viele<br />

Vertreter der Opfergruppen bei den Verlegungen<br />

der Stolpersteine anwesend sind. Es<br />

ist zwar nicht immer gelungen, aber einmal<br />

bei der Verlegung von zwei Stolpersteinen<br />

für zwei Mönche im Stiftshof St. Peter.<br />

Aktuell ist Debatte der Mahnmäler auch in<br />

Bezug um ein Denkmal für Deserteure. Ich<br />

bin jedoch mittlerweile der Meinung, dass<br />

es besser wäre die neuen Medien wie das<br />

Internet dafür zu nützten, um die Biografien<br />

der einzelnen Deserteure in das Netz zu stellen<br />

als ein separates Mahnmal aufzustellen,<br />

das den Deserteuren gewidmet ist. Diese<br />

wäre wieder namenlos. Neben der Verlegung<br />

von Stolpersteinen könnte ich mir<br />

noch etwas Zusätzliches vorstellen, nämlich<br />

ähnlich wie für e Roma und Sinti, wo wir<br />

auch nicht für alle Stolpersteine verlegt<br />

haben, sondern Namenverzeichnisse und<br />

zwar für alle jene, die in Strafeinheiten<br />

gekommen sind, den Gefallenen, die<br />

Zwangsrekrutierten aus den Gefängnissen,<br />

Deserteure, jene, die verurteilt worden sind<br />

wegen unerlaubter Entfernung oder auch<br />

jene, die sich selbstverstümmelt haben.<br />

Wichtig wäre es gewesen den Opfern ihren<br />

Namen wieder zurück zugeben.<br />

Welche Erfahrungen haben sie mit dem<br />

Projekt der Stolpersteine gemacht?<br />

Wir haben grundsätzlich nur positive Erfahrungen<br />

mit dem Kunstprojekt der Stolpersteine<br />

gemacht. Es kommt schon einmal<br />

vor, dass die Steine verletzt werden, dann<br />

werden sie ausgetauscht und im Frühjahr<br />

werden sie geputzt, damit sie wieder sauber<br />

sind.<br />

Warum glauben Sie hat es in Österreich<br />

so lange gebraucht die nationalsozialistische<br />

Vergangenheit aufzuarbeiten?<br />

Das sind die Geheimnisse der Geschichte.<br />

Wir sind ein katholisches, gegenreformatorisches,<br />

gegenaufklärerisches Land und das<br />

wirft eben einen lange Schatten. Auch<br />

wenn die Kirche heute selbst dahinter steht.<br />

Wir habe eine große Redekultur, aber es<br />

fehlt uns eigentlich diese jüdische und auch<br />

teils protestantische Kultur des Buches.<br />

Auch wenn das auf den ersten Blick wenig<br />

zu tun hat mit Aufarbeitung, hängt es meines<br />

Erachtens aber schließlich und endlich<br />

zusammen. Selbst Bayern, das mehrheitlich<br />

katholisch geprägt ist, hat sich schneller<br />

bewegt.<br />

Dr. Gert Kerschbaumer, geb. 1945 in Spital<br />

am Semmering, Kulturpublizist, <strong>Salzburg</strong>,<br />

Publikationen über Kultur unter NS-Herrschaft,<br />

Kunstraub, Literatur, speziell über<br />

Stefan Zweig; derzeit Arbeit an Biografien<br />

über Verfolgte und Holocaustopfer.<br />

STOLPERSTEIN FÜR GEORG PRODINGER<br />

Georg PRODINGER, geboren am 24. Juni 1924 in Leopoldskron, war katholisch, ledig<br />

und wie sein Vater Hilfsarbeiter. Er wohnte bei seinen Eltern im <strong>Salzburg</strong>er Stadtteil<br />

Riedenburg. Über das Leben des jungen Mannes ist wenig bekannt. Er wurde als 19-<br />

jähriger im Lauf des Kriegsjahres 1943 zur Deutschen Wehrmacht in <strong>Salzburg</strong> (Wehrkreis<br />

XVIII) einberufen und war Angehöriger des Ersatz-Bataillons Nr. I des Gebirgsjäger-Ersatz-Regiments<br />

137, das der Division Nr. 418 unterstand. Aus der Kriegssterbefallanzeige<br />

geht hervor, dass Georg PRODINGER am 18. November 1943 vom Kriegsgericht<br />

der Division Nr. 418 wegen Fahnenflucht zum Tode und Verlust der Wehrwürdigkeit<br />

verurteilt und am 25. Jänner 1944 im Zuchthaus München-Stadelheim geköpft<br />

wurde. Motive für seine Desertion sind mangels Kriegsgerichtsakten unbekannt. Seine<br />

Eltern, die als Hinterbliebene keine Opferfürsorge beanspruchen konnten, starben nach<br />

der Befreiung <strong>Salzburg</strong>s. Bemerkenswert ist noch, dass der in München geköpfte<br />

Georg PRODINGER und die auf dem Militärschießplatz in Glanegg bei <strong>Salzburg</strong><br />

erschossenen Deserteure Karl REITMAIER und Walter BRAUNWIESER in der 1991 publizierten<br />

Dokumentation Widerstand und Verfolgung in <strong>Salzburg</strong> 1934 – Recherche:<br />

Gert Kerschbaumer<br />

Das Friedensbüro übernimmt die Patenschaft über den Stolperstein für Georg Prodinger.<br />

Wenn Sie diese Patenschaft finanziell unterstützen möchten, bitten wir um die<br />

Überweisung des Unterstützungsbetrags unter dem Kennwort „Stolperstein“ auf folgendes<br />

Konto bei der Sparkasse <strong>Salzburg</strong>:<br />

Kontonummer: 17434 | BLZ: 20404 | IBAN: AT102040400000017434 | BIC: SBGSAT2SXXX<br />

KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg 11

THEMA<br />

Johannes Hofinger, Historiker und Mitarbeiter<br />

des Projekts „MenschenLeben“<br />

Biografische Erinnerungen<br />

als Quellen der Erkenntnis<br />

Zur Arbeit mit Oral History Interviews<br />

Von Johannes Hofinger.<br />

bu<br />

Die Sammlung und wissenschaftliche Nutzbarmachung<br />

von Erfahrungen und Erlebnissen<br />

der Menschen mit und in der Zeit des<br />

Nationalsozialismus, seiner Vorgeschichte<br />

und den Nachwirkungen verhalfen in den<br />

1980er Jahren hierzulande der Methode der<br />

Oral History, damals als „mündliche<br />

Geschichte“ bezeichnet, zum Durchbruch.<br />

Die historiografische Rekonstruktion der NS-<br />

Jahre erfolgt seither nicht mehr ausschließlich<br />

anhand erhaltener Aktenbestände, sondern<br />

vermehrt unter Einbeziehung von<br />

Erkenntnissen, die in der Befragung und<br />

inhaltlichen Auseinandersetzung mit Zeitzeuginnen<br />

und Zeitzeugen gewonnen werden.<br />

Wissenschafterinnen und Wissenschafter<br />

stellen das Individuum und damit die Auswirkungen<br />

staatlicher Politik auf den Einzelnen<br />

gleichberechtigt neben das klassische<br />

„Aktenwissen“ und geben so einen subjektiv-plastischen<br />

Eindruck jener Zeit wieder.<br />

Die biografische Arbeit in Form von Interviews<br />

erlebte in den vergangenen dreißig<br />

Jahren einen wahren Boom, sodass publikumsorientierte<br />

Formate wie Fernsehdokumentationen,<br />

Ausstellungen und Buchpro-<br />

jekte kaum mehr ohne diese Ebene der<br />

Ego-Dokumente bzw. Ego-Aussagen auskommen.<br />

Dabei gewinnt die faktische und<br />

thematische Relevanz dieser Erzählungen<br />

durch die penible Kontextualisierung und<br />

Gegenüberstellung mit anderen Quellenbeständen<br />

ihre spezifische Aussagekraft.<br />

Gleichzeitig ermöglicht dieses Verweben<br />

von Erkenntnissen über die „große<br />

Geschichte“ mit den Lebenswelten der<br />

betroffenen Individuen die anschauliche<br />

Darstellung historischer Prozesse. Der Kritik,<br />

die Oral History vertraue zu stark auf soft<br />

facts, die sich im Erinnerungsprozess im<br />

Laufe der Jahrzehnte verändern, die überschrieben,<br />

unterdrückt oder vergessen werden,<br />

begegnen Befürworterinnen und<br />

Befürworter der Methode mit dem Hinweis<br />

auf die Subjektivität und Selektivität sämtlicher<br />

historischer Quellen. Die objektive<br />

„Wahrheit“ der Geschichte ist niemals<br />

rekonstruier- und darstellbar, lediglich eine<br />

Annäherung unter Einbeziehung möglichst<br />

vielfältiger Perspektiven, wozu notwendigerweise<br />

die in Interviews geäußerten subjektiven<br />

Erfahrungen gehören, ist möglich.<br />

FOTO: WWW.MENSCHENLEBEN.AT | JOHANNES HOFINGER<br />

Unter dem Titel MenschenLeben sammelt<br />

das Technische Museum Wien mit Österreichischer<br />

Mediathek seit 2009 biografische<br />

Erzählungen von Österreicherinnen und<br />

Österreichern bzw. in Österreich lebenden<br />

Menschen, um Erlebnisse und Erinnerungen<br />

der Interviewten an das 20. und 21. Jahrhundert<br />

für kommende Generationen zu<br />

erhalten und zugänglich zu machen. Die<br />

bislang knapp 800 lebensgeschichtlichen<br />

Interviews aus dem von Univ.-Prof. Dr. Gerhard<br />

Jagschitz geleiteten Projekt stehen Wissenschafterinnen<br />

und Wissenschaftern<br />

sowie der interessierten Öffentlichkeit ohne<br />

Einschränkungen in den Benutzerräumen<br />

der Österreichischen Mediathek zur Verfügung<br />

und werden sukzessive über die Plattform<br />

www.oesterreich-am-wort.at für einen<br />

dezentralen und globalen Zugriff bereitgestellt.<br />

Das Aufwachsen in der Zwischenkriegszeit,<br />

die individuellen und gesamtgesellschaftlichen<br />

Herausforderungen nach<br />

den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs,<br />

die sich eröffnenden Möglichkeiten durch<br />

den zunehmenden Wohlstand und die<br />

finanzielle Unabhängigkeit sowie die beinahe<br />

uneingeschränkte Mobilität infolge des<br />

Wegfalls der Grenzen im vereinten Europa<br />

sind nur einige Eckpfeiler der österreichischen<br />

und europäischen Geschichte, denen<br />

anhand dieser individuellen Erzählungen<br />

nachgespürt werden kann und die uns<br />

somit einen Schritt näher zu Erkenntnissen<br />

über kollektive Erscheinungen und Verhaltensweisen<br />

bringen können.<br />

Mag. Johannes Hofinger, geb. 1978 in<br />

Grieskirchen, Zeithistoriker, Projektmitarbeiter<br />

des Technischen Museums Wien im Oral<br />

History Projekt MenschenLeben, Forschungsschwerpunkte:<br />

Jüdische Geschichte,<br />

Geschichte und Audiovision.<br />

INFOS ZUM PROJEKT UNTER<br />

www.menschenleben.at<br />

12 KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg

THEMA<br />

„Ich wollte nicht mehr Teil dieses Krieges sein“<br />

Kriegsdienstverweigerung heute.<br />

Text stammt von Connection e.V. unter Mitarbeit von Daniela Köck<br />

André Shepherd ging im Jahre 2004 zur US-<br />

Armee und war nach seiner Ausbildung<br />

sechs Monate als Mechaniker für den Apache-<br />

Hubschrauber im Irak eingesetzt. Nachdem<br />

er zurück zu seiner Einheit nach Ansbach-Katterbach<br />

(Bayern) gekommen war,<br />

setzte er sich intensiv damit auseinander, wie<br />

das US-Militär im Irak gegen die Zivilbevölkerung<br />

vorgeht. Als er im April 2007 erneut in<br />

den Irak gehen sollte, desertierte er und<br />

beantragte schließlich im November 2008<br />

Asyl in Deutschland. Seit dem Einmarsch im<br />

Irak sind mehr als 25.000 Soldat/Innen desertiert.<br />

Über 150 Verweigerer/Innen haben sich<br />

öffentlich gegen die Kriege im Irak und<br />

Afghanistan ausgesprochen, wie auch André<br />

Shepherd. „Wir haben Nationen zerstört,<br />

führende Persönlichkeiten getötet, Häuser<br />

geplündert, gefoltert, entführt, gelogen und<br />

nicht nur die Bürger und führenden Politiker<br />

der feindlichen Staaten, sondern auch die<br />

unserer Verbündeten manipuliert“- so André<br />

Shepherd. Sein Asylverfahren wird nun vor<br />

dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg<br />

verhandelt.<br />

Zu allen Zeiten und an allen Orten der Welt<br />

haben Menschen aus unterschiedlichsten<br />

Gründen entschieden trotz Repressionen und<br />

Verfolgung ihren Kriegsdienst zu verweigern.<br />

Im Folgenden werden einige Fälle dargestellt.<br />

„I refuse because I want to<br />

make a difference”<br />

Israel ist ein Staat mit rund 7,2 Millionen<br />

Einwohnern und unterhält eine Armee mit<br />

rund 170.000 Soldaten und fast eine halbe<br />

Million Reservisten. Israel gehört zu den<br />

wenigen Staaten mit einer Wehrpflicht für<br />

Männer und Frauen. Nur ausgesprochen<br />

religiöse Juden können sich freistellen lassen.<br />

Direkt nach der Schule gehen junge<br />

Männer 36 Monate in die Armee, Frauen<br />

müssen knapp zwei Jahre dienen und der<br />

Gang in eine Kampfeinheit steht ihnen<br />

nicht unmittelbar offen. Jedes Jahr veröffentlichen<br />

einige Shministim (Schulabsolventen<br />

der Gymnasien) einen Brief an das<br />

Verteidigungsministerium, in diesem legen<br />

die Gymnasiasten/Innen dar, warum sie<br />

nicht in der Armee dienen wollen.<br />

Or Ben David hat 12 Wochen im Militärarrest<br />

verbracht, weil sie sich als Protest<br />

gegen die Besatzungspolitik des israelischen<br />

Militärs geweigert hat den Kriegsdienst zu<br />

leisten. „Die Gründe für meine Verweigerung?<br />

Zunächst einmal beschützt uns die<br />

israelische Armee nicht wirklich. Sie ist vielmehr<br />

eine Besatzungsarmee. Und dann ist<br />

die Armee ein patriarchaler Ort. Dort herrschen<br />

Männer, Mädchen werden vergewaltigt<br />

oder zumindest sexuell belästigt. Als<br />

Feministin will ich kein Teil eines so patriarchalen<br />

und gewalttätigen Systems sein.“<br />

Finnland: 180 Tage Arrest<br />

Jesse Kamila, ein 24-jähriger Kriegsdienstverweigerer<br />

aus Joensuu wurde am 12.<br />

Februar 2013 von einem Bezirksgericht<br />

wegen Zivildienstverweigerung zu 180<br />

Tagen Hausarrest verurteilt. Seit November<br />

2011 können Totalverweigerer in Finnland<br />

mit Hausarrest bestraft werden. Der Gefangene<br />

muss eine elektronische Fußfessel tragen<br />

und darf während der Strafe nur zum<br />

Studium oder zur Arbeit das Haus verlassen.<br />

Seit der Einführung des Hausarrests<br />

wurde diese Maßnahme häufig bei Totalverweigerern<br />

angewendet, auch wenn einige<br />

von ihnen weiter im Gefängnis inhaftiert<br />

wurden. Jesse Kamila hat den Zivildienst<br />

verweigert, weil er ihn als Strafe für die<br />

Verweigerung von Gewalt sieht. Der Zivildienst<br />

dauert 347 Tage, während der kürzeste<br />

Militärdienst 165 Tage dauert. Die<br />

UN-Menschenrechtskommission hatte in<br />

der Resolution 1998/77 erklärt, dass ein<br />

alternativer Dienst für Kriegsdienstverweigerer<br />

mit den Gründen der Kriegsdienstverweigerung<br />

vereinbar sein, einen zivilen oder<br />

waffenlosen Charakter besitzen und im<br />

öffentlichen Interesse liegen soll sowie keinen<br />

Strafcharakter, z.B. durch seine Dauer,<br />

haben darf.<br />

„Ich habe mein Leben Gott<br />

geweiht“ – Karen Smbatyan<br />

In Armenien dauert der Militärdienst zwei<br />

Jahre. Vor einigen Jahren wurde auf Druck<br />

des Europarates ein alternativer Dienst für<br />

Kriegsdienstverweigerung eingeführt. Dieser<br />

umfasst jedoch 42 Monate und steht unter<br />

der rigiden Aufsicht des Militärs. Die ersten<br />

Absolventen verließen diesen so genannten<br />

Zivildienst nach wenigen Tagen wieder und<br />

kritisierten ihn als „unwürdig“ und „nicht<br />

zivil“. Die meisten armenischen Kriegsdienstverweigerer<br />

sind Mitglied der Religionsgemeinschaft<br />

der Zeugen Jehovas, so wie Karen<br />

Smbatyan: „Jesaja sagt in Kapitel 2,4, alle<br />

Menschen sollen Schwerter und Waffen<br />

niederlegen und sie zu Pflugscharen machen.<br />

Gott fordert alle Nationen auf, keine Kriege<br />

zu führen. Ich folge dem und will nicht an<br />

Waffen ausgebildet werden.“ Da der Zivildienst<br />

der Kontrolle des Militärs untersteht,<br />

verweigern sie auch diesen. Sie werden meist<br />

mit Haft zwischen zwei und drei Jahren<br />

bestraft. Karen Smbatyan wurde wegen seiner<br />

Kriegsdienstverweigerung zu einem Jahr<br />

und 10 Monaten Haft verurteilt.<br />

Mag. Daniela Köck, Historikerin, tätig in der<br />

Museumsvermittlung, seit September 2012<br />

Praktikantin im Friedensbüro, Mitarbeit u.a.<br />

am Schwerpunktprojekt zum Thema Desertion.<br />

Quellen:<br />

▪ Broschüre Connection e.V. „US- Deserteur Andre Shepherd<br />

braucht Asyl“<br />

▪ http://december18th.org/2009/12/09/or-bendavid-<br />

2010/<br />

▪ Film "...aber hat nicht gedient" Junge Menschen verweigern<br />

den Krieg<br />

▪ www.connection-ev.de<br />

DVDTIPP<br />

Timo Vogt:<br />

...aber hat nicht<br />

gedient. DVD -<br />

Audioslideshow,<br />

45 min, mit 48<br />

Seiten Booklet,<br />

Trotzdem Verlag.<br />

KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg 13

VERANSTALTUNGEN<br />

GEDENKSTUNDE<br />

FÜR SINTI UND ROMA<br />

ROMA UND SINTI IN SALZBURG<br />

EINE SPURENSUCHE<br />

Freitag, 26. April 2013, 11.00 Uhr Am Mahnmal, Ignaz Rieder Kai 21, 5020 <strong>Salzburg</strong><br />

(beim Spielplatz, 500 m salzachaufwärts ab Volksgarten)<br />

Während der nationalsozialistischen Herrschaft wurden am ehemaligen Trabrennplatz Sinti<br />

und Roma zusammengesperrt und von dort in das „Zigeunerlager“ Maxglan gebracht.<br />

Auf Grund des Auschwitz-Erlasses wurde das Lager Maxglan Ende März / Anfang April<br />

1943 aufgelassen. Der Großteil der Sinti und Roma wurde nach Auschwitz deportiert, eine<br />

kleinere Gruppe kam nach Lackenbach. Nur wenige überlebten. Heuer sind es 20 Jahre<br />

seit der Anerkennung der Roma als österreichische Volksgruppe. Bis heute halten sich alte<br />

antiziganistische Vorurteile und Projektionen. Auch heute werden Menschen in Europa<br />

verachtet, diskriminiert, abgeschoben, verfolgt, angegriffen und ermordet.<br />

Begrüßung: Prof. Rudolf Sarközi, Wien, Vorsitzender des Volksgruppenbeirats der österreichischen<br />

Roma<br />

Prolog: Tülin Pektas und Andreas Plank, Schauspielschule Schauspielhaus <strong>Salzburg</strong>;<br />

Johanna von Bibra, Studentin Mozarteum<br />

Ansprachen:<br />

Frau Rosa Gitta Martl und Frau Nicole Sevik – Verein Ketani für Sinti und Roma, Linz<br />

Bürgermeister Dr. Heinz Schaden<br />

Landtagsabgeordnete Gudrun Mosler -Törnström<br />

Kranzniederlegung<br />

Mit Unterstützung von Stadt und Land <strong>Salzburg</strong>.<br />

Kritischer Stadtrundgang<br />

Start: Schwarzgrabenweg/Maxglan (ehemaliges<br />

„Zigeunerlager“), 09:15 Uhr<br />

Ende: Mahnmal für die Roma & Sinti, Ignaz-Rieder-<br />

Kai, 11:00 Uhr<br />

Bis heute halten sich die Jahrhunderte alten antiziganistischen<br />

Vorurteile und Mythen und auch in der<br />

Gegenwart werden Sinti und Roma in Europa diffamiert,<br />

diskriminiert, verjagt und massiv angegriffen,<br />

wenn nicht sogar ermordet. Ausgehend vom Schikksal<br />

und individueller Lebensgeschichten jener Sinti<br />

und Roma, die im sog. „Zigeunerlager Maxglan" bis<br />

1943 von den Nationalsozialisten inhaftiert waren<br />

und von dort ins Vernichtungslager Auschwitz und<br />

andere Lager deportiert wurden, gehen wir auf eine<br />

Spurensuche: wie gestaltete und gestaltet sich das<br />

Leben der Sinti und Roma konkret in und um <strong>Salzburg</strong>?<br />

Woher kommen die weiterhin so starken<br />

antiziganistischen Tendenzen und Ausgrenzungsmechanismen?<br />

Eine Kooperation von: ÖH <strong>Salzburg</strong> und<br />

Friedensbüro <strong>Salzburg</strong><br />

BEZAHLTE ANZEIGE<br />

<strong>14</strong> KRANICH 01/2013 – friedensbüro salzburg

VERANSTALTUNGEN<br />

STOLPERSTEINVERLEGUNG<br />

19. APRIL 2013, 8.30 UHR, LEOPOLDSKRONSTRASSE 35<br />