Gemeinschaftsinitiativen

Gemeinschaftsinitiativen

Gemeinschaftsinitiativen

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />

Strukturwandel in Sachsen-Anhalt<br />

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT<br />

Europäischer Fonds<br />

für Regionale Entwicklung<br />

RESIDER II<br />

RECHAR II<br />

KONVER II<br />

KMU<br />

Ministerium für Wirtschaft und Technologie

INHALT<br />

INTERVIEW IM GESPRÄCH MIT DER WIRTSCHAFTSMINISTERIN SACHSEN-ANHALTS KATRIN BUDDE 3<br />

RESIDER II EIN NEUER WIND WEHT DURCH DEN OSTHARZ 6<br />

NEUBAU DER MEHRZWECKHALLE „HARZLANDHALLE“ IN ILSENBURG 8<br />

SANIERUNG DES BAROCKEN ANBAUS DES WENDHUSENTURMS IN THALE 10<br />

SPORTPLÄTZE IN BLANKENBURG UND KÖNIGSHÜTTE 12<br />

RECHAR II AUFWÄRTS STATT ABWÄRTS 14<br />

DER HANDWERKERHOF IN VÖLPKE 16<br />

BAU EINER ZUFAHRTSSTRASSE VON DER B 91 ZUM GEWERBEGEBIET DEUBEN 18<br />

MASTERPLAN FÜR DIE REGION RUND UM DEN TAGEBAU GOLPA-NORD 20<br />

KONVER II KULTIVIERUNG EINES SCHWEREN ERBES 22<br />

ENTWICKLUNGSGEBIET HEIDE-SÜD IN DER SAALESTADT HALLE 24<br />

ALTLASTENSANIERUNG KASERNENGELÄNDE SCHÖNBURGER STRASSE IN NAUMBURG 26<br />

KMU EINTRITTSKARTE IN DEN EUROPÄISCHEN WETTBEWERB 28<br />

ZERTIFIZIERTES QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM IN DER BURGER KNÄCKE AG 30

INTERVIEW IM GESPRÄCH MIT WIRTSCHAFTSMINISTERIN KATRIN BUDDE<br />

Die <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />

in der Förderperiode 1994 -1999<br />

„Die Strukturfondsförderung der EU<br />

ist somit eine wichtige und notwendige<br />

Ergänzung der Wirtschaftsförderung<br />

aus Bundes- und Landesmitteln.“<br />

Warum gibt es überhaupt eine europäische<br />

Struktur- und Regionalpolitik? Was steckt<br />

dahinter?<br />

In einem gemeinsamen Wirtschaftsraum<br />

muss es Solidarität geben zwischen reichen<br />

und weniger gut entwickelten Regionen,<br />

denn es ist kein Vorankommen möglich,<br />

wenn reiche und arme Regionen weit auseinander<br />

klaffen. Das wäre nicht nur sozial<br />

unverträglich, sondern auch ökonomisch<br />

nicht zu vertreten.<br />

Wenn strukturschwache Regionen aufholen,<br />

schafft das neue Märkte und wirtschaftliche<br />

Stabilität im EU-Binnenmarkt. Somit besteht<br />

kein Widerspruch zur Globalisierung der<br />

Weltwirtschaft, denn für die Wirtschaft unseres<br />

Landes müssen wir alle Möglichkeiten<br />

ausschöpfen, um auf den weltweiten<br />

Wachstumsmärkten mitbestimmen zu können.<br />

In der öffentlichen Debatte hört man noch<br />

oft die Auffassung: „Die größten Nettozahler<br />

sind die Deutschen“. Was hat<br />

Deutschland von der Strukturpolitik?<br />

Es ist viel zu wenig bekannt, dass die Bundesrepublik<br />

Deutschland als Empfängerland<br />

in den Jahren 1994 bis 1999 bei der Förderung<br />

aus den Strukturfonds auf Platz zwei<br />

Katrin Budde<br />

von allen Mitgliedsstaaten lag, nach Spanien<br />

und vor Italien. Die neuen Bundesländer<br />

befanden sich in der gleichen<br />

Förderstufe wie ärmere südliche Regionen.<br />

Als Region, deren Bruttoinlandsprodukt<br />

weniger als 75 Prozent des Gemeinschaftsdurchschnitts<br />

erreicht, zählt Sachsen-<br />

Anhalt zu den sogenannten Ziel 1-Regionen.<br />

Das sind die Regionen mit der höchsten<br />

Förderung. Die Strukturfondsförderung der<br />

EU ist somit eine wichtige und notwendige<br />

Ergänzung der Wirtschaftsförderung aus<br />

Bundes- und Landesmitteln.<br />

Trotz dieser Argumente gibt es in Sachsen-<br />

Anhalt immer noch eine gewisse „Europa-<br />

Skepsis“. Was hat nun konkret Sachsen-<br />

Anhalt von Europa, was von den Strukturfonds?<br />

Sachsen-Anhalt erhielt in der vergangenen<br />

Förderperiode mehr als fünf Milliarden DM<br />

aus den Strukturfonds. Mit Hilfe dieser Gelder<br />

ist unsere Wirtschaft ein ganzes Stück<br />

vorangekommen. Besonders kleine und<br />

mittlere Unternehmen profitieren von der<br />

Förderung aus EU-Strukturfondsmitteln.<br />

Europa trägt dazu bei, die Wohlstandsschere<br />

zwischen Ost und West abzubauen.<br />

Um nur einige Schwerpunkte zu nennen:<br />

3

4<br />

INTERVIEW IM GESPRÄCH MIT WIRTSCHAFTSMINISTERIN KATRIN BUDDE<br />

Wenn strukturschwache<br />

Regionen aufholen,<br />

schafft das<br />

neue Märkte<br />

und wirtschaftliche<br />

Stabilität<br />

im EU-Binnenmarkt.<br />

Der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung<br />

(EFRE) stellt Mittel für die Errichtung<br />

von Gründer- und Gewerbezentren<br />

zur Verfügung. Jungen, zukunftsfähigen<br />

Unternehmen wird hier die Infrastruktur<br />

zur Verfügung gestellt, um erfolgreich<br />

wachsen zu können. In der gegenwärtigen<br />

Förderperiode stehen 1,8 Milliarden DM für<br />

die Förderung der gewerblichen Wirtschaft<br />

zur Verfügung. In die Forschung und Entwicklung<br />

fließen allein in diesem Jahr mehr<br />

als 40 Millionen DM aus dem EFRE.<br />

Des Weiteren wurden mit Hilfe der europäischen<br />

Strukturpolitik wichtige Infrastrukturprojekte<br />

finanziert, so beispielsweise die<br />

Bundesstraße B 6 n. Auch haben die Fördermittel<br />

erheblichen Anteil an der Qualifizierung<br />

von Arbeitnehmern und Arbeitslosen<br />

für neue Aufgaben. Nicht zu vergessen<br />

natürlich: die <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong> …<br />

Europäische <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong> – Was<br />

versteht man darunter, was haben speziell<br />

die <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong> gebracht?<br />

Welche <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong> gab es in<br />

Sachsen-Anhalt?<br />

Die Mittel der Strukturfonds wurden durch<br />

13 Europäische <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />

ergänzt. Europagelder und Mittel der Landesregierung<br />

flossen in gemeinsam vorbereitete<br />

Projekte ein. Hinsichtlich ihrer Wirkung<br />

waren die <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />

somit sehr effektiv, denn direkt vor Ort<br />

können die Probleme am besten eingeschätzt<br />

werden. Bei der Vorbereitung und<br />

Realisierung der Projekte haben wir deshalb<br />

eng mit den regionalen und lokalen Behörden<br />

sowie mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern<br />

zusammengearbeitet.<br />

Sie sprachen von 13 <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong>.<br />

Welche davon waren in Sachsen-Anhalt<br />

wirksam?<br />

In Sachsen-Anhalt kamen acht <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />

zum Einsatz:<br />

KMU – Förderung kleiner und mittlerer<br />

Unternehmen; KONVER II – Förderung der<br />

Rüstungs- und Standortkonversion militärischer<br />

Liegenschaften; LEADER II – Förderung<br />

der ländlichen Entwicklung; RECHAR<br />

II – Förderung der Umstellung von Kohlerevieren;<br />

RESIDER II – Förderung der Umstellung<br />

von Stahlregionen; URBAN II –<br />

Förderung der Entwicklung stark benach-<br />

teiligter Stadtviertel; ADAPT – Förderung<br />

der Anpassung an den industriellen Wandel;<br />

BESCHÄFTIGUNG – Förderung der<br />

wirtschaftlichen, beruflichen und sozialen<br />

Eingliederung von Frauen und Jugendlichen.<br />

Der Großteil der <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />

wurde beendet. Wie geht’s weiter?<br />

Die <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong> haben sich als<br />

zusätzliches Förderinstrument der europäischen<br />

Strukturpolitik besonders dort<br />

bewährt, wo die klassischen Förderinstrumentarien<br />

nicht greifen. Das hat die Landesregierung<br />

frühzeitig erkannt. In die Operationellen<br />

Programme der Strukturfonds für<br />

die Jahre 2000 bis 2006 haben wir deshalb<br />

Förderschwerpunkte der bisherigen <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />

integriert. Das war<br />

auch deshalb möglich, weil es in der laufenden<br />

Förderperiode den Ländern selbst überlassen<br />

bleibt, spezielle Schwerpunktthemen,<br />

so beispielsweise Bergbauregionen und<br />

Konversionsstandorte, selbstständig zu fördern.<br />

Um nur ein Beispiel zu nennen – die Gemeinschaftsinitiative<br />

RECHAR. Diese gibt es<br />

nicht mehr in dieser Form, die Strukturprobleme<br />

in ehemaligen Bergbauregionen jedoch<br />

immer noch.<br />

Die Landesregierung knüpft deshalb mit<br />

der „Richtlinie über die Gewährung von<br />

Zuwendungen im Rahmen der Bergbausanierung<br />

im Land Sachsen-Anhalt“ nahtlos<br />

an RECHAR an.<br />

Weitere Förderrichtlinien gibt es bei der<br />

Altlastensanierung, so bei den Konversionsstandorten<br />

und in der Förderung von wasserwirtschaftlichen<br />

Vorhaben, die ehemals<br />

über RECHAR gefördert wurden.<br />

Was ist sonst noch neu in der jetzigen<br />

Förderperiode?<br />

Neu ist der integrative Ansatz der Europäischen<br />

Kommission. So konnten in der<br />

vorangegangenen Förderperiode komplexe<br />

Projektverbünde nur schwer gefördert werden.<br />

Im jetzigen Förderzeitraum bis 2006<br />

wird eine enge Verzahnung der Strukturfonds<br />

ermöglicht. Es handelt sich dabei –<br />

neben dem EFRE – um den Europäischen<br />

Sozialfonds (ESF) und den Europäischen<br />

Ausrichtungs- und Garantiefonds für die<br />

Landwirtschaft (EAGFL).

Der integrierte Einsatz dieser Fonds erlaubt<br />

es uns, noch mehr als bisher nachhaltig<br />

Wachstum und Beschäftigung zu fördern,<br />

denn die Schaffung von Arbeitsplätzen<br />

steht für die Landesregierung an vorderer<br />

Stelle. Darüber hinaus wacht die Europäische<br />

Kommission streng darüber, dass<br />

die Nachhaltigkeit der Förderung auch auf<br />

die Belange von Umwelt- und Naturschutz<br />

und auf die Chancengleichheit von Frauen<br />

und Männern ausgerichtet ist. Das liegt<br />

auch in unserem Interesse.<br />

Besonders deutlich wird der integrierte Ansatz<br />

in den fünf Landesinitiativen, die wir<br />

innerhalb der Landesregierung ressortübergreifend<br />

ausgerichtet haben:<br />

PAKTE FÜR ARBEIT – Förderung lokaler<br />

Beschäftigungsinitiativen; URBAN 21 –<br />

nachhaltige Entwicklung von Stadtteilen;<br />

REGIO – gezielte Unterstützung von regionalen<br />

Projekten; LOCALE – Projektförderung<br />

im ländlichen Raum; LIST – Landesinnovationsstrategie<br />

für Forschung und<br />

Entwicklung.<br />

Für diese Landesinitiativen steht etwa ein<br />

Fünftel der Strukturfondsmittel zur Verfügung,<br />

die dann – wie bei den <strong>Gemeinschaftsinitiativen</strong><br />

– durch Landesmittel kofinanziert<br />

werden.<br />

Wer bestimmt über die Mittelvergabe?<br />

Welche Instanz koordiniert und steuert den<br />

Einsatz der Fondsmittel?<br />

Dem Wirtschaftsministerium kommt die<br />

Aufgabe der Koordinierung des Strukturfondseinsatzes<br />

zu. Als Ministerin bin ich<br />

deshalb gegenüber der Europäischen Kommission<br />

für die Verwendung der Mittel<br />

rechenschaftspflichtig.<br />

Da die Strukturfonds jedoch die Arbeit aller<br />

Ministerien tangieren, haben wir einen interministeriellen<br />

Arbeitskreis eingerichtet,<br />

um unsere Aktivitäten aufeinander abzustimmen.<br />

Hieran beteiligen sich auch jeweils<br />

die Fondsverwalter aus dem Wirtschaftsministerium<br />

für den EFRE, aus dem Sozialministerium<br />

für den ESF und aus dem Landwirtschaftsministerium<br />

für den EAGFL.<br />

Darüber hinaus ist es uns sehr wichtig,<br />

ständig mit den Kammern, Wirtschaftsverbänden<br />

und Gewerkschaften, vor allem<br />

auch mit den Menschen vor Ort, über den<br />

effektiven Einsatz der Strukturfonds zu<br />

sprechen.<br />

Wie kann die EU den Bürgern näher gebracht<br />

werden? Wie beurteilen Sie in diesem<br />

Zusammenhang Veranstaltungen wie<br />

den „Europäischen Erfahrungsaustausch<br />

zur Gemeinschaftsinitiative RECHAR II“, an<br />

dem der Generaldirektor der Europäischen<br />

Kommission, Guy Crauser, teilnahm?<br />

Das europäische Haus entsteht nicht von<br />

selbst. Wir müssen einen Stein auf den<br />

anderen setzen, damit es wächst. Als unverzichtbares<br />

Fundament brauchen wir dazu<br />

die Akzeptanz bei den Menschen. Nicht<br />

jede kritische Stimme ist dabei als Ablehnung<br />

gegenüber der Europaidee zu verstehen.<br />

Die Menschen machen sich eben Gedanken<br />

über ihre eigene Zukunft. Oft sind<br />

es auch existenzielle Sorgen. Wenn wir klar<br />

verständlich machen, dass die EU Lösungswege<br />

aufzeigt, wird auch die Europa-<br />

Akzeptanz steigen. Dazu gehören auch<br />

Informationsveranstaltungen wie der Erfahrungsaustausch<br />

zu RECHAR II. Das Wirtschaftsministerium<br />

hatte im vergangenen<br />

Jahr europaweit zu dieser Veranstaltung<br />

eingeladen. Ziel war es, Bilanz über die<br />

Umstrukturierung der Bergbauregionen zu<br />

ziehen und gleichzeitig Perspektiven aufzuzeigen.<br />

Wirtschaftsförderer, Bergbausanierer<br />

und Umweltexperten aus RECHAR-Regionen<br />

sowie Vertreter mittel- und osteuropäischer<br />

Bergbauregionen diskutierten über<br />

ihre Erfahrungen. Dabei wurde deutlich:<br />

Viele der Probleme in den ehemaligen Bergbauregionen<br />

in Europa ähneln sich. Der Erfahrungsaustausch<br />

ermöglichte den Teilnehmern,<br />

ihr Know-how im Strukturwandel<br />

auszutauschen und voneinander zu lernen.<br />

Sachsen-Anhalt kann auf wertvolle<br />

Erfahrungen verweisen?<br />

In der Tat ist das so. Sachsen-Anhalt hat in<br />

den vergangenen Jahren nicht nur von den<br />

Strukturfonds profitiert, indem die Wirtschaft<br />

den Strukturwandel gemeistert hat.<br />

Auch können wir auf viele wichtige Erfahrungen<br />

bei der Verwendung der europäischen<br />

Gelder verweisen. Den Erfahrungsschatz<br />

Sachsen-Anhalts im Zusammenhang<br />

mit der deutschen Vereinigung, mit dem<br />

Einsatz der Strukturfonds, besonders mit<br />

Blick auf die Osterweiterung der EU zu aktivieren,<br />

darin liegt unsere spezielle Verantwortung.<br />

Dieser wollen wir in der gegenwärtigen<br />

Förderperiode auch gerecht werden.<br />

5

RESIDER II<br />

FÖRDERPERIODE 1994 – 1999<br />

B E W I L L I G U N G S S T A N D P E R 3 1 . 1 2 . 1 9 9 9<br />

PROJEKTE: 7<br />

FÖRDERFÄHIGES INVESTITIONSVOLUMEN: 17.276.702,48 DM<br />

ZUSCHUSS: 12.664.915,08 DM<br />

DAVON AUS EU-MITTELN: 10.289.931,44 DM<br />

DAVON AUS LANDES-MITTELN: 2.374.983,64 DM

Ein neuer Wind<br />

weht durch den Ostharz<br />

In der DDR hatte die Eisen- und Stahlindustrie in zwei Landkreisen des heutigen Landes Sachsen-Anhalt überragende<br />

Bedeutung: in den zur Harzregion gehörenden Landkreisen Wernigerode und Quedlinburg.<br />

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands ging der Abbau alter Strukturen schneller vonstatten als der beschäftigungswirksame<br />

Aufbau einer neuen Wirtschaft. Im Landkreis Quedlinburg verloren in den Jahren 1990 bis 1994<br />

rund 6 000 Personen ihren Arbeitsplatz in der Eisen- und Stahlindustrie, im Landkreis Wernigerode waren es 3 200<br />

Menschen. Andere, von dieser Branche abhängige Wirtschaftszweige wurden mit in den Strudel gerissen – Schätzungen<br />

zufolge wurden in den Landkreisen etwa 5 250 Arbeitsplätze in diesen angrenzenden Bereichen abgebaut.<br />

Wo aber liegen heute die Perspektiven der traditionellen Eisen- und Stahlindustrie? Die Landkreise Wernigerode<br />

und Quedlinburg sind landschaftlich reizvoll im Vor- und Hochharz gelegen. Der Harz – das nördlichste<br />

Mittelgebirge Deutschlands – ist ein beliebter Anlaufpunkt für Urlauber. Mehrere Landkreise aus Niedersachsen,<br />

Thüringen und Sachsen-Anhalt schlossen sich nach der politischen Wende in dem Pilotprojekt „Harz“ zusammen,<br />

um die regional verantwortlichen Träger bei der Erstellung einer Gesamtentwicklungskonzeption für den Harz zu<br />

unterstützen. Heute nimmt der Fremdenverkehrsverband Harzer Verkehrsverband e.V. Marketingaufgaben für die<br />

gesamte Harzregion wahr. Der Fremdenverkehr kann den Strukturwandel in der Region weit voran bringen.<br />

Deshalb war es von großer Dringlichkeit, die Standards der touristischen Angebote im Ostharz an jene des<br />

Westharzes anzugleichen und auf veränderte Nachfragestrukturen auszurichten.<br />

Die Gemeinschaftsinitiative RESIDER II – als zusätzliches Förderinstrument der europäischen Strukturpolitik –<br />

konzentrierte sich daher in Sachsen-Anhalt auf die nachhaltige Verbesserung der touristischen Infrastruktur in<br />

den Landkreisen Wernigerode und Quedlinburg.<br />

7

8<br />

RESIDER II NEUBAU DER MEHRZWECKHALLE „HARZLANDHALLE“ IN ILSENBURG<br />

Die Attraktivität der Region nimmt zu<br />

Für die kleine, von der Stahlindustrie geprägte Stadt Ilsenburg ein gigantisches Projekt – der<br />

Bau der Harzlandhalle Ilsenburg. Mit Glasflächen zur Eingangsfront und einem lichtdurchlässigen<br />

freischwebenden Dach präsentiert sie sich nach außen hin. Innen bietet eine geräumige<br />

Teleskopbühne, die sich je nach Bedarf vergrößern lässt, Platz für etwa 2 000 Menschen. Zwölf<br />

KONTAKT: ILSENBURGER FREIZEIT-BAU GMBH<br />

AUF DER SEE 40<br />

38871 ILSENBURG<br />

TEL. 03 94 52. 81 81<br />

FAX 03 94 52. 81 82<br />

Erkennbares im Herbst 1999. Der Hallenbereich der Harzlandhalle.<br />

Über Jahrhunderte prägte die Eisen- und<br />

Stahlindustrie die Stadt Ilsenburg und<br />

ihre angrenzenden Regionen. Nach dem<br />

Zusammenbruch der sozialistischen Planwirtschaft<br />

mussten sich die hiesigen Erzeugnisse<br />

mit einem Mal gegen die Konkurrenz<br />

auf dem Weltmarkt behaupten.<br />

Vergebens. Die Hütten wurden entweder<br />

geschlossen oder drastisch reduziert. Allein<br />

in der Eisen- und Stahlindustrie Ilsenburgs<br />

gingen mehr als 1 800 Arbeitsplätze<br />

verloren.<br />

Für die Kleinstadt Ilsenburg mit ihren<br />

rund 6 500 Bewohnern hatte der enorme<br />

Arbeitsplatzabbau gravierende Auswirkungen.<br />

Mit dem Niedergang der Eisenund<br />

Stahlindustrie gerieten auch die Umsätze<br />

in allen anderen Wirtschaftsbereichen<br />

der Region in einen Abwärtsstrudel.<br />

Viele Einwohner verließen ihre Heimat.<br />

Dabei weist die kleine Stadt an der Ilse<br />

eine Vielzahl von Vorzügen auf. Die wun-<br />

derschöne Landschaft liegt in unmittelbarer<br />

Nähe zum Nationalpark „Hochharz“<br />

mit seinem Touristenmagneten, dem<br />

Brocken. Ilsenburg erfüllt nahezu alle<br />

Voraussetzungen für das Prädikat<br />

„Luftkurort“ und eignet sich somit sehr<br />

gut für den Ausbau des Gesundheitstourismus.<br />

Auch die Wandermöglichkeiten<br />

bieten hierfür hervorragende Voraussetzungen<br />

– mehr als 200 Kilometer Wanderweg<br />

sind ausgeschildert.<br />

Aufbauend auf diesen Standortbedingungen<br />

wird seit Anfang der 90er Jahre die<br />

touristische Infrastruktur Ilsenburgs weiterentwickelt.<br />

Erste Erfolge waren bald zu<br />

verzeichnen: Hotels und Pensionen wurden<br />

modernisiert und auf einen zeitgemäßen<br />

Standard gebracht.<br />

Was fehlte, war die Möglichkeit, größere<br />

kulturelle Veranstaltungen oder Sportereignisse<br />

auszutragen. Viele Veranstaltungen<br />

mussten deshalb nach Wernigerode<br />

ausgelagert werden.<br />

Der Bau der Harzlandhalle war ein ehrgeiziges<br />

Projekt für die Kleinstadt Ilsenburg,<br />

handelt es sich hierbei doch um die größte<br />

Mehrzweckhalle zwischen Börde und

Millionen Mark hat das ehrgeizige Projekt gekostet – den Löwenanteil von rund 8,5 Millionen<br />

Mark stellten die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung<br />

und das Land Sachsen-Anhalts aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative RESIDER II zur Verfügung.<br />

Neuer regionaler Anziehungspunkt: Die Harzlandhalle nach der Fertigstellung.<br />

Harz. Unter ihrem Dach finden heute<br />

überregional bedeutsame Veranstaltungen<br />

statt, wobei das Spektrum von kulturellen<br />

Höhepunkten und sportlichen Events über<br />

Messen, Tagungen und Ausstellungen bis<br />

hin zum Schul- und Vereinssport reicht.<br />

Insgesamt finden etwa 2 000 Personen in<br />

der Mehrzweckhalle mit ihren rund 3 400<br />

Quadratmetern Platz. Der Hallenbereich<br />

lässt sich mittels mobilen Trennsystemen<br />

in drei Teile gliedern, was insbesondere<br />

für den Schul- und Vereinssport von Bedeutung<br />

ist. Eine geräumige Teleskopbühne,<br />

die sich je nach Bedarf vergrößern<br />

lässt, wird ergänzt durch eine Bühne auf<br />

der rückwärtigen Seite der Halle. Auch<br />

das Aufstellen von Podestbühnen ist realisierbar.<br />

Die Errichtung der Harzlandhalle bereichert<br />

das Freizeit-, Kultur- und Tourismusangebot<br />

der Stadt Ilsenburg wesentlich;<br />

die Attraktivität der ganzen Region ist erheblich<br />

gestiegen. Überdies erhöht sich<br />

die Anzahl der Arbeitsplätze durch den<br />

Bau der Harzlandhalle. Einerseits sind im<br />

Bereich ihrer Bewirtschaftung und Vermarktung<br />

direkt Arbeitsplätze entstanden,<br />

andererseits wird die Attraktivität und<br />

Wirtschaftskraft der Anlage den touristi-<br />

schen Standort Ilsenburg nachhaltig sichern,<br />

den Beherbergungsbetrieben in der<br />

Region zusätzliche Gäste bringen und bei<br />

Zuliefer- oder Dienstleistungsunternehmen<br />

Arbeitsplätze sichern bzw. schaffen. Nicht<br />

zuletzt verbessern sich die sozialen Strukturen<br />

– die kulturelle und sportliche Betätigung<br />

der Ilsenburger nimmt zu, Vereine<br />

und Gruppen können ihre Angebote<br />

ausbauen, neue Gemeinschaften finden in<br />

der Harzlandhalle eine Heimat.<br />

Kinder-Sportveranstaltung im Sommer 2000.<br />

ILSENBURG<br />

9

10<br />

RESIDER II SANIERUNG DES BAROCKEN ANBAUS DES WENDHUSENTURMS IN THALE<br />

Ein touristisches Kleinod mehr<br />

An den nördlichen Harzrand, wo die Bode aus ihrem beeindruckenden Felsental in die Norddeutsche<br />

Tiefebene austritt, schmiegt sich die kleine Stadt Thale. Abseits vom heutigen Stadtgebiet,<br />

in der Nähe des noch immer sprudelnden Weiberborns, erfolgte um 825 die Gründung<br />

des geschichtsträchtigen Klosters Wendhusen. Um 1193 /1194 wurde auf diesem Gelände ein<br />

fünfgeschossiger Wohnturm, der Wendhusenturm, errichtet.<br />

KONTAKT: STADT THALE<br />

RATHAUSSTRASSE 1<br />

06502 THALE<br />

TEL. 0 39 47. 47 00<br />

FAX 03947.2410<br />

Der Wendhusenturm mit<br />

barockem Fachwerkanbau.<br />

Die Geschichte des Wendhusenklosters ist<br />

von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Um<br />

825 als Kloster gegründet, wurde es im<br />

späten 12. Jahrhundert im Verwüstungskrieg<br />

von Herzog Heinrich dem Löwen<br />

gegen Kaiser Friedrich I. überfallen und<br />

ausgeplündert. Im Zuge der Wiederherstellungsarbeiten<br />

wurde auch der Wendhusenturm<br />

errichtet. Lange galt er als Refektorium<br />

des Klosters oder als Westteil der<br />

Klosterkirche. Inzwischen sind Fachleute<br />

der Überzeugung, dass er zu einer karolingischen<br />

Burganlage gehörte. Damit wäre er<br />

der vermutlich älteste Profanbau in den<br />

neuen Bundesländern.<br />

Das anarchistische 14. Jahrhundert bewirkte<br />

den erneuten Niedergang des nunmehrigen<br />

Stifts. Nach Aufhebung des<br />

Stifts im Jahre 1540 verwandelte Graf<br />

Ulrich XI. von Regenstein das Kloster in<br />

ein Rittergut.<br />

Im Zuge der Enteignungen 1945/46 wurde<br />

das geschichtsträchtige Kloster- bzw. Rittergut<br />

schließlich zum Volkseigentum<br />

erklärt. Durch die darauffolgende unangemessene<br />

Nutzung – bis 1990 war hier<br />

zweckentfremdet eine LPG untergebracht –<br />

wurde das Gut verändert und verschlissen.<br />

Seit 1993 bemüht sich die Stadt Thale um<br />

die Wiederherstellung des Wendhusenkomplexes<br />

zu einem kulturell-touristischen<br />

Zentrum, das einen neuen gesellschaftlichen<br />

Mittelpunkt der Stadt bilden und<br />

dem geschichtsträchtigen Ort einen Abglanz<br />

seiner einstigen Bedeutung zurückbringen<br />

soll.<br />

Der Wendhusenturm wurde in fünfjähriger<br />

Bauzeit saniert. Er kann jedoch ausschließlich<br />

durch seinen barocken Anbau betreten<br />

werden. Auch dieser war stark sanierungsbedürftig<br />

und aus bautechnischen<br />

Gründen nicht mehr begehbar. An der Sanierung<br />

dieses Anbaus beteiligten sich die<br />

Europäische Union und das Land Sachsen-<br />

Das rustikale Café ist Schmuckstück im<br />

sanierten Herrenhaus.

Zusammen mit der nahegelegenen Andreaskirche kennzeichnet er noch immer den alten Ortskern<br />

Thales. Für die Sanierung des barocken Anbaus des Wendhusenturms stellten die Europäische<br />

Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und das Land Sachsen-<br />

Anhalt aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative RESIDER II insgesamt mehr als 1,1 Millionen Mark<br />

zur Verfügung.<br />

Neuer Blick hinter die Klostermauern: Der sanierte Wendhusenturm.<br />

Anhalt mit Fördermitteln aus der Gemeinschaftsinitiative<br />

RESIDER II.<br />

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ist<br />

der Wendhusenturm wieder zugänglich<br />

für Besucher aus aller Welt. Die Stadt<br />

Thale hat den Touristen ein historisches<br />

Kleinod mehr anzubieten und trägt damit<br />

dem immer stärker werdenden Kulturtourismus<br />

in der Region Rechnung.<br />

Auch andere Projekte der Gemeinschaftsinitiative<br />

RESIDER II trugen dazu bei, die<br />

Stadt Thale als Ausflugs- und Ferienziel<br />

noch attraktiver zu gestalten.<br />

Fast 800.000 DM wurden zum Beispiel aus<br />

RESIDER II-Mitteln für den Neubau der<br />

Hubertusbrücke zur Verfügung gestellt.<br />

Um in das Bodetal mit seiner einzigartigen<br />

Flora und Fauna zu gelangen, ist diese<br />

Brücke für Fußgänger und Radfahrer unverzichtbar.<br />

Ihr desolater Zustand machte<br />

jedoch einen Brückenneubau unumgänglich.<br />

Die Dimensionierung der neuen<br />

Hubertusbrücke erfolgte so, dass im Bedarfsfall<br />

auch der Zugang für Ver- und<br />

Entsorgungsfahrzeuge gewährleistet ist.<br />

Nach Abschluss der Bauarbeiten steht die<br />

Brücke seit Sommer 1997 den Wanderern<br />

wieder als Zugang in das seit 1937 unter<br />

Naturschutz stehende Bodetal zur Verfügung.<br />

Vom schroffen, einst kaum begehbaren<br />

Bodetal aus gelangt man seit 1970 mit<br />

einer Personenschwebebahn in wenigen<br />

Minuten zum Hexentanzplatz mit seinem<br />

Heimattiergarten, der fast 200 heimische<br />

Tierarten beherbergt. Die Felsen des<br />

Hexentanzplatzes überragen Bodetal und<br />

Harzvorland um 239 m. Den Besuchern<br />

ermöglicht dies einen unvergleichlichen<br />

Blick auf das flachwellige Harzvorland.<br />

Nahe dem Hexentanzplatz befindet sich<br />

auch das Harzer Bergtheater Thale.<br />

Deutschlands älteste und traditionsreichste<br />

Naturbühne wurde 1903 – damals unter<br />

dem Namen „Grüne Bühne“ – eröffnet.<br />

Die Trinkwasserversorgung des Hexentanzplatzes<br />

wurde als infrastrukturelle<br />

Voraussetzung für seine weitere touristische<br />

Erschließung ebenfalls aus Mitteln<br />

der Gemeinschaftsinitiative RESIDER II<br />

gefördert.<br />

THALE<br />

11

12<br />

RESIDER II SPORTPLÄTZE IN BLANKENBURG UND KÖNIGSHÜTTE<br />

Neue Sportplätze runden Tourismusangebot ab<br />

Ein Tourismuszentrum kann sich durch eine Vielzahl von Erlebnismöglichkeiten auszeichnen:<br />

idyllische Landschaft, interessante Historie, außergewöhnliche Architektur, gut ausgestattete<br />

Hotels und Pensionen oder ein modernes Kur- und Kulturangebot. Vielfältige Sport- und<br />

Freizeitmöglichkeiten runden das touristische Potential in jedem Falle ab. Um die Entwicklung<br />

KONTAKT: STADT BLANKENBURG<br />

POSTFACH 1234<br />

38883 BLANKENBURG<br />

TEL. 0 39 44 . 90 31 40<br />

FAX03944.903139 GEMEINDE KÖNIGSHÜTTE<br />

C/O VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT „BODFELD/HARZ“<br />

POSTFACH 1125<br />

38872 ELBINGERODE<br />

TEL. 03 94 54.45261<br />

FAX039454.42210 Tiefbaumaßnahmen während<br />

der Bauphase am Sportplatz<br />

Königshütte.<br />

Der Harz – eine der schönsten und abwechslungsreichsten<br />

deutschen Landschaften<br />

– bildet eine außergewöhnliche<br />

Naturkulisse, die viele Touristen in die<br />

Harzlandkreise zieht. Zwischen der „bunten<br />

Stadt“ Wernigerode und der Stadt des<br />

UNESCO-Weltkulturerbes Quedlinburg<br />

liegt die Blütenstadt Blankenburg.<br />

Mittelalterliche Baukunst, eindrucksvolle<br />

Schloss- und Gartenarchitektur und die<br />

Heilkräfte der Natur machen Blankenburg<br />

zu einem beliebtem Urlaubsort.<br />

Um Urlaubsgästen, aber auch Geschäftsreisenden<br />

und einheimischen Sportlern<br />

attraktive Sportmöglichkeiten anbieten zu<br />

können, entschied sich die Stadt Blankenburg<br />

zur Errichtung eines modernen<br />

Sportforums auf dem Gelände der ehemaligen<br />

Gießerei „Harzer Werke“. Nach der<br />

Sanierung der brachliegenden Flächen<br />

wurde dort bereits Mitte der 90er Jahre<br />

ein Sportkomplex mit Sporthotel und<br />

Gaststätte, einem Stadion mit sechs Rundbahnen<br />

aus einem Kunststoffbelag, mit<br />

Tennisplätzen und Volleyballfeldern, Kraftraum<br />

und Turnhalle gebaut. Sämtliche Geräte<br />

zur Durchführung aller technischen<br />

und Laufdisziplinen der Leichtathletik finden<br />

die Sportler hier vor.<br />

Um das Angebot von „Allwetter“ – Aussensportflächen<br />

für Urlaubergruppen des<br />

Sporthotels, des Jugendgästehauses und<br />

von Kurgästen zu verbessern, wurde das<br />

Sportforum Ende der 90er Jahre um einen<br />

modernen Kunstrasensportplatz erweitert.<br />

Dieser wurde mit Flutlichtanlage, einem<br />

Groß- und einem Kleinspielfeld sowie<br />

einer Tribüne für etwa 400 bis 500 Zuschauer<br />

ebenfalls auf einer Fläche des<br />

früheren Gießereigeländes, das sowohl an<br />

die Stadionfläche als auch an die Tennisplätze<br />

angrenzt, erbaut.<br />

Mit einem „Promifußballspiel“ weihten<br />

u. a. die Bundesliga-Handballer des SC<br />

Magdeburg im Juni 1998 das neue Großspielfeld<br />

ein. Der sehr strapazierfähige<br />

Kunstbelag des Platzes kann mit allen<br />

Schuhen bespielt werden und benötigt<br />

wenig Pflege. Etwa 1,5 Millionen Mark hat<br />

der neue Kunstrasensportplatz gekostet –<br />

rund 80 % davon stellten die Europäische<br />

Union aus dem Europäischen Fonds für<br />

regionale Entwicklung und das Land<br />

Sachsen-Anhalt aus Mitteln der<br />

Gemeinschaftsinitiative RESIDER II zur<br />

Verfügung. Diese Investition hat sich nach<br />

Einschätzung aller Beteiligten gelohnt –<br />

wurde durch sie doch das Freizeitangebot

des Fremdenverkehrs im Landkreis Wernigerode – einst Zentrum der Eisen- und Stahlindustrie<br />

– zu unterstützen, förderten die Europäische Union sowie das Land Sachsen-Anhalt den Bau<br />

von Sportanlagen in den Harzgemeinden Blankenburg und Königshütte aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative<br />

RESIDER II.<br />

Der Sportplatz macht das Tourismusangebot der Harzstadt Blankenburg noch attraktiver.<br />

der Stadt Blankenburg sinnvoll abgerundet<br />

und die Stadt für Touristen und<br />

Einheimische noch attraktiver gemacht.<br />

Für die in Blankenburg regelmäßig stattfindenden<br />

Trainingslager, die vom<br />

Städtischen Kurbetrieb und den ortsansässigen<br />

Vereinen organisiert werden und<br />

an denen Sportler aus dem europäischen<br />

Ausland teilnehmen, kann der Sportplatz<br />

nun optimal genutzt werden.<br />

Wie die Stadt Blankenburg war auch die<br />

Gemeinde Königshütte in der früheren<br />

DDR Zentrum der Eisen- und Stahlindustrie.<br />

Die fast 700-jährige Tradition des<br />

Harzer Eisengusses wird in begrenztem<br />

Umfang heute noch durch einen Gießereiund<br />

Ofenbaubetrieb fortgesetzt. Der drastische<br />

Abbau von Arbeitsplätzen in diesem<br />

Bereich konnte jedoch nicht durch die<br />

heimische Wirtschaft kompensiert werden.<br />

Aufgrund ihrer bevorzugten Lage in der<br />

Natur- und Kulturlandschaft des Harzes<br />

sieht auch die Gemeinde Königshütte ihre<br />

Perspektiven in der Entwicklung des<br />

Fremdenverkehrs und investierte in die<br />

Bereiche Infrastruktur und Freizeitmöglichkeiten.<br />

Auf brachliegenden Flächen des<br />

ehemaligen „VEB Gießerei- und Ofenbau-<br />

kombinates“ Königshütte errichtete die<br />

Gemeinde einen Großfeldsportplatz mit<br />

Rasenfläche, Toren, Ballfangzaun sowie<br />

Spieler- und Betreuerkabinen. Auch PKW-<br />

Stellplätze und Lärmschutzdämme waren<br />

in der etwa 900.000 DM teuren Investition,<br />

von denen etwa 80 % die Europäische<br />

Union und das Land trugen, enthalten.<br />

Mit dem neuen Sportplatz hat die Gemeinde<br />

das Freizeitangebot für ihre Touristen<br />

erweitert und die Stadt für Aktivurlauber<br />

noch attraktiver gemacht. Dies macht insbesondere<br />

vor dem Hintergrund Sinn, dass<br />

in Königshütte durch die reizvollen Seen,<br />

die als Hochwasserschutz- und Überleitungsbecken<br />

im Zusammenhang mit dem<br />

Bau der Rappbodetalsperre angelegt wurden,<br />

bereits Wassersportmöglichkeiten<br />

bestehen und die Harzgemeinde für den<br />

Aktiv- und Gesundheitsurlaub prädestiniert<br />

ist.<br />

Fügt sich dem sportlichen Ambiente an:<br />

Der neue Sportplatz von Blankenburg.<br />

BLANKENBURG<br />

KÖNIGSHÜTTE<br />

13

RECHAR II<br />

FÖRDERPERIODE 1994 – 1999<br />

B E W I L L I G U N G S S T A N D P E R 3 1 . 1 2 . 1 9 9 9<br />

PROJEKTE: 46<br />

FÖRDERFÄHIGES INVESTITIONSVOLUMEN: 81.361.286,42 DM<br />

ZUSCHUSS: 50.160.741,01 DM<br />

DAVON AUS EU-MITTELN: 40.869.080,76 DM<br />

DAVON AUS LANDES-MITTELN: 9.291.660,25 DM

Aufwärts statt abwärts<br />

Viele europäische Bergbauregionen kämpfen mit dem Wegbrechen einer über Generationen durch den Bergbau<br />

geprägten Wirtschaftsstruktur. Die Auslöser dieser Entwicklungen sind vielgestaltig: Erschöpfung der<br />

Rohstoffvorkommen, Konkurrenz durch billigere Importprodukte oder auch die Substitution von Kohle durch<br />

emissionsärmere Brennstoffe wie Erdöl und Erdgas.<br />

Unterschiedlich ist der zeitliche Rahmen dieses Veränderungsprozesses. Während insbesondere Bergbauregionen in<br />

Westeuropa sich sukzessive auf den Wandel einstellen konnten, kam es in ostdeutschen Bergbaugebieten nach der<br />

Wiedervereinigung Deutschlands zu einem branchenübergreifenden, dramatischen Arbeitsplatzabbau.<br />

Auf diese besondere Problemlage reagierte die Europäische Union mit der Auflegung der Gemeinschaftsinitiative<br />

RECHAR II, die als zusätzliches Förderinstrument der europäischen Strukturpolitik besonders in den Bereichen<br />

eingesetzt wurde, in denen die klassischen Förderinstrumentarien nicht greifen konnten.<br />

Vordringliche Ziele waren die Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner sowie die Erhöhung<br />

der Attraktivität der Standortbedingungen für Investitionen der gewerblichen Wirtschaft, um die ökonomische<br />

Umstellung in den ehemaligen Braunkohlentagebaugebieten zu beschleunigen. Ein wesentlicher Aspekt der<br />

Gemeinschaftsinitiative RECHAR II war die überregionale Zusammenarbeit. Schließlich standen die vom Bergbau<br />

geprägten Gemeinden in Sachsen-Anhalt vor ähnlichen Problemen. Es galt zu verhindern, dass sie mit gleichartigen<br />

Investitionen gegenseitig in Konkurrenz traten. Das Verständnis der Nachbargemeinden untereinander wurde<br />

während der Förderperiode verbessert, ein starker Solidarisierungs- und Identifikationseffekt erzielt sowie ein<br />

echtes Interesse geweckt, die Gemeinden als Gemeinschaft, als Region, zu vermarkten.<br />

15

16<br />

RECHAR II DER HANDWERKERHOF IN VÖLPKE<br />

Historischer Hof – Domizil für Handwerksbetriebe<br />

In der Chronik des Ortes Völpke wird die Hofstelle „Nessauischer Hof“ im Jahr 1570 zum ersten Mal<br />

erwähnt. Nach mehr als 200 Jahren bäuerlicher Bewirtschaftung brannte der Hof – und mit ihm mehr<br />

als die Hälfte des Dorfes – vollständig ab. An seiner Stelle wurden die heute noch vorhandenen<br />

Wohn- und Wirtschaftsgebäude sowie eine Stallung errichtet, die im Laufe der Jahre lediglich durch<br />

kleinere Um- und Ausbauten verändert wurden. Heute sind die Räumlichkeiten des letzten erhalte-<br />

KONTAKT: GEMEINDE VÖLPKE<br />

C/O VWG OST-LAPPWALD<br />

HARBKER WEG 7<br />

39365 SOMMERSDORF<br />

TEL. 03 94 02.224<br />

FAX 039402.224<br />

Hofcharakter vor der Sanierung.<br />

Der Bördelandkreis, in dessen Nordwesten<br />

die Gemeinde Völpke liegt, verdankt seinen<br />

Namen der „Magdeburger Börde“.<br />

Aufgrund deren landwirtschaftlich ausgezeichnet<br />

nutzbarer Lößböden war die<br />

Landwirtschaft über Jahrhunderte hinweg<br />

der Haupterwerbszweig der Bevölkerung.<br />

Unter dem Bördeboden liegt jedoch auch<br />

ein beträchtliches Braunkohlevorkommen.<br />

Es erstreckt sich vom Staßfurter Raum aus<br />

über Oschersleben bis in den Raum Völpke<br />

/ Harbke. Obwohl bereits seit Beginn<br />

des 19. Jahrhunderts untertage Braunkohle<br />

abgebaut wurde, erfolgte der industrielle<br />

Aufschwung der Region erst nach Freigabe<br />

des Privilegs zum Kohleabbau, das bis<br />

1847 beim König lag.<br />

Im Jahr 1898 wurde das erste Brikettwerk<br />

gegründet; um 1900 die erste Wachsfabrik<br />

errichtet. Ein wesentlicher Meilenstein in<br />

der industriellen Entwicklung der Region<br />

war der Eisenbahnanschluss, der den<br />

Transport der geförderten Kohle in fernere<br />

Gebiete ermöglichte. Die Wirtschaft in der<br />

Region florierte; auch das Handwerk blühte<br />

auf. Eng verbunden mit dem industriellen<br />

Aufschwung kam es zu einem enormen<br />

Anstieg der Bevölkerungsanzahl.<br />

Nach der Wiedervereinigung der beiden<br />

deutschen Staaten blieb von der Braunkohleindustrie<br />

fast nichts erhalten. Der<br />

letzte Braunkohlentagebau in der Region –<br />

der Tagebau Wulfersdorf - ist seit 1989<br />

geschlossen. Im Jahr 1991 wurde der<br />

Kraftwerksbetrieb in Harbke eingestellt;<br />

ein Jahr später schloss die Brikettfabrik<br />

ihre Tore. Ein dramatischer Arbeitsplatzabbau<br />

war die Folge.<br />

Die Völpker Montanwachs GmbH wurde<br />

1992 privatisiert und konnte nur einen<br />

geringen Teil der Arbeitnehmer weiterbeschäftigen<br />

– etwa 230 Menschen verloren<br />

ihre Arbeit.<br />

Diesen Arbeitsplatzverlusten und den daraus<br />

resultierenden sozialen Konsequenzen<br />

versucht die Gemeinde Völpke, durch<br />

Neuansiedlungen von Unternehmen auf<br />

neuen Gewerbe- und Industriegebieten<br />

entgegenzuwirken. Darüber hinaus ist es<br />

ihr Anliegen, die bisher ortsansässigen<br />

Unternehmen und die damit verbundenen<br />

Arbeitsplätze zu erhalten. Problematisch<br />

ist hierbei, dass aufgrund der Eigentumsverhältnisse<br />

einige Grundstücke in Völpke<br />

dem Alteigentümer rückübertragen werden.<br />

Die Existenz der auf diesen Grund-

nen Vierseitenhofes der Gemeinde Völpke preiswertes Domizil für mehrere Unternehmen. Etwa 50<br />

Arbeitnehmer finden Beschäftigung in den alten, schonend sanierten Gemäuern. Fast 900.000 DM<br />

kostete der Umbau der Büro- und Wirtschaftsgebäude – etwa 80 % davon gewährten die Europäische<br />

Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und das Land Sachsen-Anhalt als<br />

Zuschuss aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative RECHAR II.<br />

Idyllischer Anblick der Rückseite des Handwerkerhofes Völpke vom Park aus.<br />

stücken angesiedelten Handwerksbetriebe<br />

steht auf dem Spiel – stellt sich für sie<br />

doch die Frage nach dem Finden und nach<br />

der Finanzierung der Herrichtung alternativer<br />

Räumlichkeiten.<br />

Um ortsansässigen Handwerksbetrieben<br />

mit diesem Verlagerungsdruck finanzierbare<br />

Werkstätten anbieten zu können, erwarb<br />

die Gemeinde Völpke im Herbst 1995<br />

die ursprüngliche landwirtschaftliche Hofstelle<br />

„Nessauischer Hof“. Der Hof wurde<br />

in den letzten Jahrhunderten durchgängig<br />

genutzt und ist so gut erhalten, dass eine<br />

vollständige Grundsanierung nicht notwendig<br />

war. Für die Dachsanierung wurden<br />

bereits 1995 Mittel im Rahmen des<br />

Dorferneuerungsprogrammes bewilligt.<br />

Die Gemeinde Völpke baute den letzten in<br />

Völpke erhaltenen Vierseitenhof für fast<br />

900.000 DM zu einem Handwerkerhof um.<br />

An dieser Investition beteiligten sich die<br />

Europäische Union und das Land Sachsen-<br />

Anhalt mit Fördermitteln der Gemeinschaftsinitiative<br />

RECHAR II. Bei der schonenden<br />

Sanierung wurde viel Wert darauf<br />

gelegt, dass die orts- und regionstypische<br />

Bauweise des Hofes erhalten blieb. Inzwischen<br />

sind die Instandsetzungs- und<br />

Modernisierungsarbeiten abgeschlossen.<br />

Auch die Außenanlagen wurden ausgebessert.<br />

Lediglich die Gestaltung der farbigen<br />

Außenfassade muss – finanziert aus Mitteln<br />

des Gemeindehaushaltes – noch erfolgen.<br />

VÖLPKE<br />

Handwerkerhof Völpke mit alter Fassade, Eingang Malerbetrieb.<br />

Die Neugestaltung findet nach Fertigstellung der Straßenbaumaßnahmen<br />

2001 statt.<br />

17

18<br />

RECHAR II BAU EINER ZUFAHRTSSTRASSE VON DER B 91 ZUM GEWERBEGEBIET DEUBEN<br />

Eine neue Straße zu den „Wolkenmachern“<br />

Eindrucksvoll ragen die qualmenden Schornsteine des Deubener Braunkohlenwerkes, der Mitteldeutschen<br />

Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG), in den Himmel. Zu Füßen der „Wolkenmacher“<br />

windet sich seit Oktober 1998 die neue Erschließungsstraße, die das Gewerbegebiet Deuben direkt<br />

an die Bundesstraße 91 anbindet und dieses damit für potentielle Investoren wesentlich aufwertet.<br />

KONTAKT: GEMEINDE DEUBEN<br />

C/O VWG MAIBACH-NÖDLITZTAL<br />

SCHULSTRASSE 9<br />

06727 THEISSEN<br />

TEL. 0 34 41. 68 60 - 0<br />

FAX 03441.6860-40<br />

Einbau des Krötentunnels.<br />

Das Zeitz-Weißenfelser Braunkohlenrevier<br />

gehört zu den ältesten Revieren Mitteldeutschlands.<br />

Die Anfänge der Kohlegewinnung<br />

lassen sich hier bis in die Mitte<br />

des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen. Seit<br />

Mitte des 19. Jahrhunderts nahm der<br />

Braunkohlenbergbau durch die aufkommende<br />

Industrialisierung und den stetigen<br />

Anstieg des Bedarfes an Brennstoffen seinen<br />

eigentlichen Aufschwung.<br />

Die wirtschaftliche Lage des Zeitz-Weißenfelser<br />

Reviers war zu diesen Zeiten durch<br />

hohe Selbstkosten der Tiefbaugruben und<br />

kleine, wenig leistungsfähige Tagebaue<br />

geprägt. Um zu überleben, war es unumgänglich,<br />

einen zentralen Veredlungsstandort<br />

zu projektieren und effiziente Großtagebaue<br />

für die Förderung von Braunkohle<br />

zu erschließen. Die Großraumförderung<br />

und zentralisierte Verarbeitung der Braunkohle<br />

erfolgte seit 1927 in Deuben.<br />

Zahlreiche Neuaufschlüsse, die Verkippung<br />

von Restlöchern und Aufhaldung veränderten<br />

und prägten das Landschaftsbild<br />

der Region entscheidend.<br />

Der Bergbau war über Jahrzehnte hinweg<br />

der größte Arbeitgeber der Region – mehr<br />

als die Hälfte der Bevölkerung der Gemein-<br />

de Deuben und der umliegenden Ortschaften<br />

waren in dieser Branche beschäftigt.<br />

Mit der Wiedervereinigung Deutschlands<br />

vollzogen sich im Revier einschneidende<br />

wirtschaftliche Veränderungen. Eine Vielzahl<br />

der Produktionsstätten des ehemaligen<br />

Braunkohlenwerkes wurden stillgelegt<br />

und abgerissen. Für einen großen Teil der<br />

Belegschaft bedeutete dies den Verlust des<br />

Arbeitsplatzes. Mit dem starken Anstieg<br />

der Arbeitslosigkeit ging ein Rückgang in<br />

der Bevölkerungszahl der Gemeinde Deuben<br />

einher – insbesondere junge Leute<br />

versuchten in anderen Landesteilen einen<br />

Neuanfang.<br />

Im Januar des Jahres 1994 übernahm die<br />

MIBRAG Teile des ehemaligen Braunkohlenwerkes<br />

– eine Neuorientierung für die<br />

Abzweig Siedlungsstraße.

Etwa 1,9 Millionen Mark hat der Bau der 541 Meter langen Straße gekostet – das Gros von mehr<br />

als 1,3 Millionen Mark stellten die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale<br />

Entwicklung und das Land Sachsen-Anhalt aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative RECHAR II zur<br />

Verfügung.<br />

Verbreiterte B 91 aus Richtung Naundorf kommend.<br />

Gemeinde Deuben war dadurch in Sicht.<br />

Das Kraftwerk, die Brikett- und die Staubfabrik<br />

sind erhalten geblieben und wurden<br />

mit hohem finanziellen Aufwand saniert.<br />

Die MIBRAG ist mit diesen Betriebsbereichen<br />

auf einem Teil der Gewerbefläche<br />

tätig. Das an die MIBRAG angrenzende<br />

ehemalige Schwelereigelände steht zur<br />

Ansiedlung weiterer Unternehmen zur<br />

Verfügung. Die unzureichende verkehrstechnische<br />

Erschließung der Gewerbefläche<br />

führte in der Vergangenheit dazu,<br />

dass potentielle Investoren von einer Ansiedlung<br />

Abstand nahmen.<br />

Der Bau einer Zufahrtsstraße von der Bundesstraße<br />

91 bis zum Gewerbegebiet Deuben<br />

war also die entscheidende Voraussetzung<br />

zur dauerhaften Sicherung und<br />

Erweiterung des Industrie- und Gewerbestandortes<br />

Deuben und damit zur Belebung<br />

der Wirtschaft in der Kommune.<br />

Aufgrund fehlender Steuereinnahmen war<br />

die finanzielle Situation der Gemeinde<br />

Deuben angespannt – eine Finanzierung<br />

des Straßenneubaus allein aus Gemeindemitteln<br />

war nicht realisierbar. In dieser<br />

Lage stellte die Aussicht auf Fördermittel<br />

der Europäischen Union und des Landes<br />

Sachsen-Anhalt über die Gemeinschafts-<br />

initiative RECHAR II eine Hoffnung für<br />

die Gemeinde Deuben dar.<br />

Diese Hoffnung wurde nicht enttäuscht.<br />

Der aufwendigste und teuerste Bauabschnitt<br />

der insgesamt 541 Meter langen<br />

Straße war der Knotenpunkt zur Bundesstraße<br />

91. Diese musste verbreitert werden,<br />

um Links- und Rechtsabbiegespuren<br />

zu schaffen. Erschwerend kam hinzu, dass<br />

zwischen der Erschließungsstraße und den<br />

angrenzenden Flächen ein beträchtlicher<br />

Höhenunterschied überwunden werden<br />

musste. Im Bauvorhaben waren auch Ausgleichsmaßnahmen<br />

inbegriffen - so wurden<br />

heimische Laubbäume gepflanzt und<br />

sogar an einen Krötentunnel gedacht.<br />

Mit der neuen Straße erfüllte sich ein lang<br />

gehegter Wunsch der Deubener. Einerseits<br />

wurde das Gewerbegebiet mit Fertigstellung<br />

der Zufahrt wesentlich attraktiver.<br />

Elf Unternehmen sind hier inzwischen auf<br />

einer Fläche von 37 Hektar tätig und beschäftigen<br />

insgesamt über 300 Mitarbeiter.<br />

Andererseits wird seit dem Bau der neuen<br />

Erschließungsstraße die Hauptstraße<br />

Deubens – bisher einzige Zufahrtsmöglichkeit<br />

zum Gewerbegebiet – vom Schwerlastverkehr<br />

entlastet.<br />

DEUBEN<br />

19

20<br />

RECHAR II MASTERPLAN FÜR DIE REGION RUND UM DEN TAGEBAU GOLPA-NORD<br />

Die Eisenstadt FERROPOLIS<br />

Als künstlerisch anspruchsvoll gestaltete Landmarke ist FERROPOLIS weit über das Land sichtbar. Die fünf<br />

gigantischen Tagebaugroßgeräte setzen dem Bergbau ein originelles Denkmal. Gleichzeitig steht<br />

FERROPOLIS inmitten einer vom Bergbau geprägten Landschaft, in der die verheerenden Folgen rücksichtsloser<br />

Ausbeutung der Natur unübersehbar sind. Die Baggerstadt ist der überregional und international<br />

wirksame touristische Anziehungspunkt der Region. Maßgeblich für ihren dauerhaften Erfolg ist jedoch<br />

KONTAKT: FERROPOLIS GMBH<br />

KARL-LIEBKNECHT-STRASSE 12<br />

06773 GRÄFENHAINICHEN<br />

TEL. 03 49 53.35121<br />

FAX 034953.35120<br />

Gigantische Schaufelräder<br />

prägen das Bild von der<br />

Eisenstadt FERROPOLIS.<br />

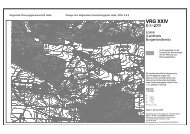

Zwischen Bitterfeld, Wittenberg und Torgau<br />

liegt ein als „Hochfläche von Gräfenhainichen-Schmiedeberg“<br />

bekanntes Endmoränengebiet.<br />

Unter dessen pleistozäner<br />

Bedeckung lagerten braunkohleführende<br />

Schichten, die im Tagebaubetrieb in mehreren<br />

Baufeldern um die Ortslage Gräfenhainichen<br />

gewonnen wurden. Der Tagebau<br />

Golpa-Nord liegt nordwestlich von Gräfenhainichen.<br />

Im Jahre 1958 begannen hier<br />

die Aufschlussarbeiten, seit 1964 wurde<br />

Braunkohle im Tagebau gefördert. Zwei<br />

Jahre später wurde Golpa-Nord zum Leistungstagebau<br />

erweitert und schließlich bis<br />

1991 ausgekohlt.<br />

Im Zuge der seit 1989 geführten Debatte<br />

zum Umgang mit dieser Industriefolgelandschaft<br />

entstand – ausgehend vom Bauhaus<br />

Dessau – die Idee des „Industriellen<br />

Gartenreichs“. Der Tagebau Golpa-Nord<br />

sollte nicht vollständig verschwinden bzw.<br />

ausschließlich zu einer Seenlandschaft renaturiert<br />

werden. Vielmehr sah ein Konzept<br />

eines Bauhaus-Studenten die Vision<br />

einer „Stadt aus Eisen“ vor. Aufbauend<br />

auf dieser Vision wurden fünf Tagebaugroßgeräte<br />

nicht verschrottet, sondern<br />

nach einer Idee des englischen Bühnendesigners<br />

Jonathan Park um eine Arena<br />

gruppiert, die insgesamt 25 000 Besuchern<br />

Platz bietet. Jonathan Park war es auch,<br />

der anstelle der üblichen Herstellerbezeichnungen<br />

Namen für die Tagebaugeräte<br />

kreierte: MOSQUITO, MEDUSA, GEMINI,<br />

MAD MAX und BIG WHEEL bilden das<br />

deutschlandweit einzigartige Ambiente der<br />

Ende 1995 symbolisch eröffneten Stadt<br />

FERROPOLIS.<br />

Die unterschiedlichsten Events wurden inzwischen<br />

in der Baggerstadt ausgetragen<br />

und begeistert aufgenommen. FERROPOLIS<br />

ist jedoch nicht nur als Veranstaltungsstätte<br />

unter kulturellen Aspekten zu sehen,<br />

sondern auch als Wirtschaftsplattform in<br />

einer strukturschwachen Region.<br />

Weil für die Entwicklung und den Erfolg<br />

des Standortes FERROPOLIS die Gestaltung<br />

des gesamten Gebietes rund um den<br />

Tagebau Golpa-Nord maßgeblich ist, beschlossen<br />

die Anrainerkommunen gemeinsam<br />

mit den Gesellschaftern der 1997 gegründeten<br />

FERROPOLIS GmbH, einen<br />

Masterplan für die Region zu erstellen.<br />

Bei diesem über die Gemeinschaftsinitiative<br />

RECHAR II geförderten Vorhaben ging<br />

es keinesfalls nur um die weitere Gestaltung<br />

und Vermarktung des Veranstaltungs-

auch die Entwicklung des gesamten Areals rund um den Tagebau Golpa-Nord. Um wirtschaftliche Perspektiven<br />

für dieses Gebiet aufzuzeigen, beschlossen die Anrainerkommunen gemeinsam mit den Gesellschaftern<br />

der FERROPOLIS GmbH, einen Masterplan für die Region zu erstellen. Etwa 200.000 DM kostete<br />

dieses Projekt – 80 % davon stellten die EU aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und<br />

das Land Sachsen-Anhalt aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative RECHAR II zur Verfügung.<br />

Die Arena mit Platz für 25 000 Besucher füllt sich bei Konzertveranstaltungen.<br />

ortes FERROPOLIS, sondern vielmehr um<br />

das Aufzeigen von wirtschaftlichen Perspektiven<br />

für das gesamte etwa 155 Quadratkilometer<br />

umfassende Gebiet mit den<br />

Landschaftsräumen „Dübener Heide“ und<br />

„Muldeaue“.<br />

Ziel des Masterplanes war es, unter Berücksichtigung<br />

sowohl ökologischer als<br />

auch ökonomischer Aspekte, ein Leitbild<br />

für die Entwicklung der Region aus verkehrstechnischer,<br />

touristischer, wirtschaftlicher<br />

und kultureller Sicht zu entwickeln.<br />

Am Wichtigsten war zunächst, die verschiedenen<br />

Gemeinden an einen Tisch zu<br />

bringen und zu verhindern, dass sie mit<br />

gleichartigen Investitionen gegenseitig in<br />

Konkurrenz treten. Ein erster bedeutsamer<br />

Erfolg des Masterplan-Projektes war vor<br />

diesem Hintergrund, dass ein starker<br />

Solidarisierungs- und Identifikationseffekt<br />

der vom Bergbau geprägten Gemeinden<br />

eintrat. Einerseits wurde das Verständnis<br />

der Nachbargemeinden untereinander verbessert,<br />

andererseits ein echtes Interesse<br />

geweckt, die Gemeinden als Gemeinschaft,<br />

als Region, zu vermarkten.<br />

Erste Denkansätze im Rahmen des Masterplans<br />

gehen in die Richtung „Naturpark<br />

des 21. Jahrhunderts“. Ein Brückenschlag<br />

zwischen dem Kerngebiet Dübener Heide,<br />

den Bergbaufolgelandschaften und dem<br />

Wörlitzer Gartenreich gehören dazu.<br />

Einig sind sich die beteiligten Gemeinden<br />

auch in diesem Punkt: der Masterplan mit<br />

seinen vielen pfiffigen Ideen wird nicht<br />

nur ein Stück Papier bleiben, sondern von<br />

den darin fixierten Vorhaben werden einige<br />

kurz-, andere mittelfristig umgesetzt<br />

werden.<br />

FERROPOLIS<br />

Fünf ehemalige Tagebau-Kolosse gruppieren sich um die Arena.<br />

21

KONVER II<br />

FÖRDERPERIODE 1995 – 1999<br />

B E W I L L I G U N G S S T A N D P E R 3 1 . 1 2 . 1 9 9 9<br />

PROJEKTE: 25<br />

FÖRDERFÄHIGES INVESTITIONSVOLUMEN: 52.452.103,76 DM<br />

ZUSCHUSS: 41.489.599,76 DM<br />

DAVON AUS EU-MITTELN: 33.709.139,09 DM<br />

DAVON AUS LANDES-MITTELN: 7.780.460,67 DM

Kultivierung<br />

eines schweren Erbes<br />

Zwischen 1990 und 1994 kehrten die Westgruppen der sowjetischen Streitkräfte aus den neuen Ländern in ihre Heimat<br />

zurück – ein Viertel von ihnen war in Sachsen-Anhalt stationiert.<br />

Die Wirtschaftsstruktur vieler Orte war einseitig darauf ausgerichtet, das Militär zu versorgen – sowohl mit kommunalen<br />

Dienstleistungen, wie Wasser und Strom, als auch mit sonstiger regionaler Infrastruktur. Nach dem Truppenabzug entstand<br />

in diesen Gebieten eine erhebliche Nachfragelücke. Dies hatte zur Folge, dass immer mehr Menschen im Umkreis<br />

ehemaliger Militärstandorte ihre Arbeit verloren. Allein in Sachsen-Anhalt wurden Anfang der neunziger Jahre etwa<br />

122 000 Arbeitsplätze im Militär- und Rüstungsbereich abgebaut.<br />

Schwer lastete das Erbe der militärisch genutzten Flächen auch auf den Kommunen. Riesige, bis dato für Zivilpersonen<br />

unzugängliche Areale der Sowjetarmee – in Sachsen-Anhalt waren das 72 981 Hektar – fielen an den Bund. Hinzu kamen<br />

Kasernen und Truppenübungsplätze der NVA sowie von DDR-Behörden genutztes Terrain. Kontaminierte Böden, große<br />

Mengen zurückgelassener Munition und zahlreiche verfallene Gebäude zählten zu den Relikten der DDR-Mitgliedschaft<br />

im Warschauer Pakt. Kostenträchtige Sanierungen waren auf diesen Arealen notwendig, um sie einer zivilen Nutzung<br />

zuführen zu können. In den ohnehin strukturschwachen Konversionsgebieten der Neuen Bundesländer überforderte dies<br />

die kommunalen Haushalte bei weitem.<br />

Als zusätzliches Förderinstrument der europäischen Strukturpolitik hatte die Europäische Union die Gemeinschaftsinitiative<br />

KONVER II eingesetzt. Die aus diesem Programm geflossenen Gelder wurden konzentriert verwendet, um die<br />

Renaturierung und Erschließung der Militärliegenschaften zu fördern. Insbesondere wurden neue gewerbliche<br />

Tätigkeiten aktiviert, um dadurch die Voraussetzungen für das Entstehen zukunftsfähiger Arbeitsplätze zu schaffen.<br />

23

24<br />

KONVER II ENTWICKLUNGSGEBIET HEIDE-SÜD IN DER SAALESTADT HALLE<br />

Ein Ort mit Zukunft<br />

„w i p: quality network“ – der Name steht für den Wissenschafts- und Innovationspark Halle, steht<br />

für die Idee des Nebeneinanders und Miteinanders verschiedener Forschungseinrichtungen und junger,<br />

zukunftsfähiger Unternehmen. „w i p“ steht für Know-how, Kreativität und Innovation in einem<br />

ganz besonderen Netzwerk – auf einem einzigartigen Standort, dem ehemaligen Militärgelände<br />

Heide-Süd.<br />

KONTAKT: STADT HALLE<br />

MARKTPLATZ 1<br />

06108 HALLE<br />

TEL. 03 45 . 2 11 - 47 51<br />

FAX 0345.211-4869<br />

Wie alle Wirtschaftsregionen der ehemaligen<br />

DDR war auch die Stadt Halle im Zuge<br />

des Übergangs von der Planwirtschaft zur<br />

sozialen Marktwirtschaft von erheblichen<br />

Produktionseinbrüchen ihrer Industrie<br />

betroffen. Zahlreiche Menschen verloren<br />

ihren Arbeitsplatz.<br />

Zusätzlich steht Halle nach dem Abzug der<br />

sowjetischen Streitkräfte vor dem Problem,<br />

enorme militärische Altlasten entsorgen zu<br />

müssen. So gilt das Areal Heide-Süd mit<br />

einer Fläche von etwa 220 Hektar als das<br />

größte innerstädtische Konversionsgebiet<br />

in den neuen Bundesländern.<br />

Die Geschichte des Areals begründet seine<br />

Probleme. Von 1935 an nutzte die Deutsche<br />

Wehrmacht das Gelände für eine Heeresund<br />

Luftwaffennachrichtenschule. Nach<br />

Ende des Zweiten Weltkrieges zogen zunächst<br />

amerikanische, 1946 dann sowjetische<br />

Truppen in die Wehrmachtsgebäude<br />

ein.<br />

Nach Abzug der sowjetischen Truppen<br />

wurde die Hinterlassenschaft der drei Militärstreitkräfte<br />

erstmals in ihrem ganzen<br />

Umfang deutlich. Die Liegenschaft Heide-<br />

Süd bot ein verheerendes Bild: viele Bereiche<br />

waren mit Schutt und Abfällen übersät,<br />

tausende von Altreifen im Gelände<br />

verteilt. Überall fanden sich Behälter mit<br />

Öl und Chemikalien. Der Flugplatz, der<br />

vor und während des Zweiten Weltkrieges<br />

auf dem Gelände betrieben wurde, trug<br />

wesentlich zur Kontamination bei. Munitionsfunde<br />

– insgesamt etwa 20 Tonnen –<br />

erforderten einen schnellen Einsatz des<br />

Kampfmittelräumdienstes.<br />

Auch die bisher militärisch genutzten Gebäude<br />

bereiteten große Probleme. Für die<br />

historische Aufarbeitung war es erforderlich,<br />

alle Bauwerke fotografisch festzuhalten.<br />

Die zum Teil stark beschädigten<br />

Gebäude mussten auf Anordnung des Gewerbeaufsichtsamtes<br />

eingebaut und unter<br />

Vakuum bei Vollschutz der Arbeitskräfte<br />

abgebrochen werden, um das Freiwerden<br />

von Asbestfasern in die Außenluft zu vermeiden.<br />

Wegeverbindung im Bau: Granitkleinsteinpflaster<br />

vom ehemaligen Kasernengelände<br />

in Wiederverwendung.

Für die Erschließung und die Renaturierung von rund 31 Hektar Fläche auf diesem Areal haben die<br />

Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und das Land Sachsen-<br />

Anhalt aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative KONVER II rund 27 Millionen Mark zur Verfügung<br />

gestellt.<br />

Das Gelände Heide-Süd.<br />

Trotz aller Probleme: Die Stadt Halle liegt<br />

inmitten einer Wirtschaftsregion der<br />

neuen Länder mit besonders guten<br />

Entwicklungsaussichten. Aufgewertet wird<br />

die Lage durch eine gute Verkehrsinfrastruktur,<br />

deren Standard mit dem Ausbau<br />

der A 14 weiter gestiegen ist. Hallesche<br />

Strategie war es – aufbauend auf den<br />

grundsätzlich guten Standortbedingungen<br />

– individuelle, exzellente Rahmenbedingungen<br />

für ansiedlungswillige Unternehmen<br />

zu schaffen.<br />

Der Lösungsansatz der Stadt Halle lehnte<br />

sich an Science-Parks englischer und amerikanischer<br />

Universitäten an. Deren Idee:<br />

Weltkonzerne bevorzugen Standorte, die<br />

über ein – in jeder Hinsicht – intaktes und<br />

komplettes Umfeld verfügen. Ein derartiges<br />

Angebot wollte auch Halle „schneidern“:<br />

einen Wissenschaftspark, dessen<br />

herausragendes Format eine Symbiose aus<br />

einmaligem Ambiente, der baulichen Situation,<br />

günstigen Preisen, Forschungsinfrastruktur<br />

und qualifiziertem Personal<br />

ist.<br />

Die Kommune entwickelte das gemeinsame<br />

Dach, unter dem Synergien zwischen<br />

Wissenschaft, Forschung und Produktion<br />

entstehen können.<br />

Auf dem Konversionsgelände Heide-Süd<br />

entwickelt sich seit mehreren Jahren der<br />

„w i p“. Eine hervorragende überregionale<br />

infrastrukturelle Anbindung sowie eine<br />

Infrastruktur auf höchstem technischen<br />

Niveau innerhalb des Parks kennzeichnen<br />

den Standort.<br />

Bereits heute gibt es im „w i p“ einen leistungsfähigen,<br />

synergetisch zusammenarbeitenden<br />

Kreis von Start-up-Unternehmen,<br />

Partnern der Global Player sowie<br />

universitärer und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen.<br />

Der Wissenschafts- und Innovationspark<br />

ist jedoch noch offen für weitere Interessenten.<br />

Besonders junge Unternehmen finden<br />

hier sehr gute Start- und Entfaltungsmöglichkeiten.<br />

Die über die Gemeinschaftsinitiative<br />

KONVER II geförderte Renaturierung war<br />

neben der Erschließung des ehemaligen<br />

Militärgeländes Heide-Süd ein unverzichtbarer<br />

Bestandteil des Konversionskonzeptes<br />

der Stadt Halle. Die Renaturierungsmaßnahmen<br />

fügen sich nahtlos in den Plan<br />

ein, den Standort Heide-Süd für Menschen<br />

ebenso attraktiv zu machen wie für Unternehmen<br />

und leisten einen erheblichen Beitrag<br />

zur Akzeptanz des Standortes.<br />

HALLE<br />

25

26<br />

KONVER II ALTLASTENSANIERUNG KASERNENGELÄNDE SCHÖNBURGER STRASSE<br />

Kasernengelände ziviler Nutzung zugeführt<br />

Großflächige, ehemals vom Militär genutzte Areale mit kontaminierten Böden und verfallenen Gebäuden<br />

schmälern den positiven Eindruck, den der Burgenlandkreis mit seinen Flußniederungen,<br />

Weinbergen und Sandsteinfelsen, mit seinen kulturgeschichtlich bedeutsamen Sehenswürdigkeiten<br />

hinterläßt.<br />

KONTAKT: BURGENLANDKREIS<br />

SCHÖNBURGER STRASSE 41<br />

06618 NAUMBURG<br />

TEL. 0 34 45 . 73 21 03<br />

FAX 03445.731199<br />

Attraktiv: Das Kasernengelände nach der Altlasten-Sanierung und Beräumung.<br />

Der Burgenlandkreis bildet die südliche<br />

Spitze des Landes Sachsen-Anhalt. Durch<br />

die reizvolle Verbindung zwischen dem<br />

landschaftlich schönen Saale-Unstrut-Tal<br />

und zahlreichen kulturhistorischen<br />

Sehenswürdigkeiten ist die Region aus<br />

touristischer Sicht attraktiv.<br />

Vor allem aber gehört der Burgenlandkreis<br />

zum infrastrukturell gut erschlossenen<br />

mitteldeutschen Wirtschaftsraum Halle-<br />

Leipzig-Dessau, einer Region mit hervorragenden<br />

Entwicklungschancen.<br />

Indes – wie in zahlreichen anderen Landkreisen<br />

der neuen Länder gibt es auch im<br />

Burgenlandkreis großflächige Konversionsstandorte.<br />

Zu diesen gehört das ehemals<br />

durch die Westgruppen der sowjetischen<br />

Streitkräfte genutzte Kasernengelände<br />

„Schönburger Straße“ in Naumburg<br />

(Saale). Insgesamt umfasst dieses Areal<br />

37.675 Quadratmeter, auf dem sich fünf<br />

Kasernenblöcke, zwei Garagenkomplexe<br />

sowie ein ehemals als Reithalle genutztes<br />

Gebäude befinden. Große Mengen an<br />

Schutt und Abfall, kontaminierte Böden,<br />

verfallene Kasernengebäude – eine kostenaufwendige<br />

Beräumung und Altlastensanierung<br />

war notwendig, um dieses Areal<br />

wieder einer zivilen Nutzung zuführen zu<br />

können.<br />

Zwei der fünf Kasernenblöcke wurden<br />

durch den Burgenlandkreis bereits komplett,<br />

ein dritter Kasernenblock, das sogenannte<br />

„Haus 3“, teilweise saniert. Mit<br />

Hilfe von Fördermitteln der Gemeinschaftsinitiative<br />

KONVER II gelang es, den<br />

Ausbau dieses „Hauses 3“ fertig zu stellen<br />

sowie die Außenanlagen und die Verkehrsfläche<br />

des Kasernengeländes herzurichten.<br />

Im Einzelnen umfasste das Vorhaben die<br />

Sanierung und den Ausbau des ersten<br />

Obergeschosses und des Dachgeschosses<br />

sowie die Verlängerung der vorhandenen<br />

Erschließungsstraße innerhalb des Kasernengeländes.<br />

Darüber hinaus wurde das<br />

Grundstück vor dem „Haus 3“ rekultiviert.<br />

Das Gelände wurde begradigt, eine<br />

Deckschicht aufgebracht, Rasen gesät und<br />

ein Parkplatz mit 50 PKW-Stellplätzen<br />

errichtet. Nach den Sanierungsarbeiten

Mit Mitteln der Gemeinschaftsinitiative KONVER II unterstützten die Europäische Union sowie<br />

das Land Sachsen-Anhalt den Burgenlandkreis dabei, die ehemaligen Militärliegenschaften von<br />

Altlasten zu befreien und sie zu renaturieren, um Gewerbeflächen zu schaffen und damit neue<br />

Beschäftigungsmöglichkeiten zu lancieren.<br />

Der Altbestand vor der Sanierung.<br />

wird das ehemalige Kasernengebäude<br />

„Haus 3“ als Verwaltungssitz für die<br />

Kreisverwaltung des Burgenlandkreises<br />

genutzt.<br />

Um eine Nutzung des Gesamtareals zu<br />

gewährleisten, erfolgten im Rahmen eines<br />

zweiten KONVER-Vorhabens eine aufwendige<br />

Altlastensanierung, der Abriss sowie<br />

die Beräumung von nicht mehr nutzbarer<br />

Gebäudesubstanz auf dem gesamten<br />

Kasernengelände „Schönburger Straße“.<br />

So wurden z. B. eine alte Einfriedungsmauer<br />

und 52 Heiztrassenfundamente<br />

abgerissen, die Fundamentlöcher verfüllt<br />

und eine 44 Meter lange Heizrohrleitung<br />

einschließlich Stahlkonstruktion abgebrochen.<br />

Zwei weitere Kasernenblöcke, die ehemalige<br />

Reithalle, fünf Garagen eines Garagenkomplexes<br />

sowie zwei Pförtnerhäuschen<br />

wurden abgerissen, das Gelände beräumt,<br />

die Fundamente verfüllt und die Geländeoberflächen<br />

hergerichtet.<br />

Insgesamt kosteten die im Rahmen der<br />

beiden KONVER-Vorhaben realisierten<br />

Abriss-, Beräumungs- und Sanierungsarbeiten<br />

ca. 3,4 Millionen DM. Etwa 2,5<br />

Millionen DM gewährten die Europäische<br />

Union aus dem Europäischen Fonds für<br />

regionale Entwicklung und das Land<br />

Sachsen-Anhalt als Zuschuss aus Mitteln<br />

der Gemeinschaftsinitiative KONVER II.<br />

Haus 3 nach der Sanierung.<br />

NAUMBURG<br />

27

KMU<br />

FÖRDERPERIODE 1994 – 1999<br />

B E W I L L I G U N G S S T A N D P E R 3 1 . 1 2 . 1 9 9 9<br />

PROJEKTE: 1737<br />

FÖRDERFÄHIGES INVESTITIONSVOLUMEN: 106.726.986 DM<br />

ZUSCHUSS: 75.710.244 DM<br />

DAVON AUS EU-MITTELN: 56.782.683 DM<br />

DAVON AUS LANDES-MITTELN: 18.927.561 DM

Eintrittskarte in den<br />

Europäischen Wettbewerb<br />

Die im Jahr 1990 in den neu gegründeten Ländern vorhandene, stark planwirtschaftlich geprägte Wirtschaftsstruktur<br />

war vorwiegend im osteuropäischen Wirtschaftsverband eingebunden und bestand weitgehend aus<br />

Großbetrieben oder Kombinaten. Ein leistungsstarker Mittelstand existierte praktisch nicht.<br />

Nach den Erfahrungen in den alten Ländern wird etwa die Hälfte des Bruttosozialproduktes in mittelständischen<br />

Unternehmen erzeugt. Sie bieten 66 % aller Arbeitsplätze und 80 % aller Ausbildungsplätze. Dies begründet den<br />

hohen Stellenwert der kleinen und mittleren Unternehmen. Daher lag eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen<br />

Aufgaben im Wiederaufbau eines leistungsstarken Mittelstandes und dessen Anpassung an die nationale und internationale<br />

Wettbewerbsfähigkeit.<br />

Zur Unterstützung des Mittelstandes initiierte die Europäische Kommission die Gemeinschaftsinitiative kleine und<br />

mittlere Unternehmen. Diese wurde über das Operationelle Programm KMU mit EU- und Landesmitteln umgesetzt.<br />

Dieser Mitteleinsatz soll die Anpassung der Wettbewerbsverhältnisse an den europäischen Binnenmarkt ermöglichen,<br />

um damit die Grundlagen für eine sich langfristig selbsttragende und ökologisch verträgliche Wirtschaftsentwicklung<br />

zu schaffen. Dies ist die grundlegende Voraussetzung des Erhaltes von vorhandenen sowie der langfristigen<br />

Schaffung von Arbeitsplätzen.<br />

29

30<br />

KMU ZERTIFIZIERTES QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM IN DER BURGER KNÄCKE AG<br />

Ein knackiges Stück Heimat<br />

Die Burger Knäcke AG, eine Fabrik mit Tradition. „Die erste Knäckebrot - Fabrik Deutschlands“ – so<br />

wirbt das Firmenlogo. Gegenwärtig werden in der Burger Knäcke AG mit 120 Mitarbeitern überaus<br />

erfolgreich Dauerbackwaren entwickelt, hergestellt und vertrieben.<br />

KONTAKT: BURGER KNÄCKE AG<br />

NIEGRIPPER CHAUSSEE 7<br />

39288 BURG<br />

TEL. 0 39 21. 9 23 - 0<br />

FAX 03921.923-160<br />

Burger Knäcke – eine Fabrik<br />

mit langer Tradition.<br />

25 km östlich der Landeshauptstadt<br />

Sachsen-Anhalts Magdeburg liegt die<br />

Kreisstadt des Jerichower Landes Burg.<br />

Hierher wurde 1931 der Firmenstandort<br />

der durch Dr. Wilhelm Kraft 1927 in<br />

Berlin-Lichtenfelde gegründeten „Ersten<br />

Deutschen Knäckebrotwerke“ verlegt. Er<br />

wusste, dass die Magdeburger Börde nicht<br />

nur eine der größten Kornkammern<br />

Deutschlands war, sondern hier auch der<br />

beste Roggen angebaut wurde. Es boten<br />

sich also ideale Voraussetzungen für den<br />

Aufbau des Unternehmens.<br />

Nach der Enteignung 1945 wurde aus dem<br />

Unternehmen der „VEB Erste Deutsche<br />

Knäckebrotwerke Burg“. Während der 40jährigen<br />

Planwirtschaft steigerte sich die<br />

Produktionskapazität kontinuierlich auf<br />

bis zu 40 Mio. Packungen im Jahr. Die<br />

durch den Gründer Dr. Kraft initiierte<br />

Unternehmensstrategie, nämlich eine gesunde<br />

Alternative zum herkömmlichen<br />

Brot anzubieten, hatte auch in der sozialistischen<br />

Planwirtschaft ihren Erfolg.<br />

1990 – das Jahr der Wiedervereinigung<br />

Deutschlands. Mit der politischen Wende<br />

kam der wirtschaftliche Einbruch. Die vorhandenen<br />

Absatzmärkte brachen weg, und<br />

die starke Konkurrenz hatte 45 Jahre Vorlauf<br />

im Konsolidierungsprozess eines national<br />

und international wettbewerbsfähigen<br />

Standards.<br />

Zunächst kam es 1990 sogar zum Stillstand<br />

der Produktion. Die Belegschaft musste<br />

von 750 auf 112 Mitarbeiter reduziert werden.<br />

Die bereits von hoher Arbeitslosigkeit<br />

bedrohte Region schien einen ihrer traditionsreichsten<br />

Arbeitgeber zu verlieren.<br />

Jetzt hieß es kämpfen, die Ärmel hochkrempeln<br />

und nach Alternativen und Möglichkeiten<br />

suchen, um das Unternehmen<br />

aus der Talsohle zu führen. Schließlich<br />

waren alle Betroffenen von den Produkten<br />

überzeugt, und die früheren Verkaufszahlen<br />

untermauerten diese Einstellung.<br />

Deshalb setzte ein neues Marketingkonzept<br />

auf alt bewährte Traditionen. Qualitativ<br />

höherwertige und optisch ansprechendere<br />

Verpackungen wurden entwickelt. Mit<br />

dem Motto „Ein knackiges Stück Heimat“<br />

wurde der Werbefeldzug angetreten – und<br />

das mit Erfolg.<br />

Schnell wurde dem Unternehmen bewusst:<br />

Wer sich langfristig auf dem nationalen sowie<br />

internationalen Markt behaupten will<br />

und den immer stärker wehenden Markt-

Doch beschäftigt man sich etwas genauer mit der Firmengeschichte, so war es nach der politischen<br />

Wiedervereinigung Deutschlands 1990 ein steiniger Weg für das Unternehmen bis zur Erreichung<br />

des heutigen Standes.<br />

Die Burger Knäcke AG – erste deutsche Knäckebrotfabrik.<br />

wind für sich zu nutzen weiß, kommt an<br />

dem Thema Qualitätsmanagementsystem<br />

nicht mehr vorbei.<br />

Einerseits war das Unternehmen von der<br />

Notwendigkeit der Durchführung eines<br />

Qualitätsmanagementsystems überzeugt,<br />

andererseits stellte sich die Frage nach<br />

der Finanzierung. Zudem wurden im Unternehmen<br />

mit Hilfe des Landes Sachsen-<br />

Anhalt im Vorfeld bereits nötige Investitionen<br />

in Millionenhöhe realisiert.<br />

Naheliegend war daher, durch monetäre<br />

Zuwendungen, auch dieses Vorhaben zu<br />

verwirklichen. Das Unternehmen führte<br />

Ende 1999 mit einem Gesamtausgabevolumen<br />

von DM 24.630,00 die Zertifizierung<br />

nach DIN ISO 9 001 erfolgreich durch.<br />

Dies war möglich durch die finanzielle Unterstützung<br />

der Europäischen Union und<br />

des Landes Sachsen-Anhalt, die dieses Projekt<br />