Umweltethik und naturschutzfachliche Praxis. Mit einer ethischen ...

Umweltethik und naturschutzfachliche Praxis. Mit einer ethischen ...

Umweltethik und naturschutzfachliche Praxis. Mit einer ethischen ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Schwerpunkt: <strong>Umweltethik</strong><br />

<strong>Umweltethik</strong> <strong>und</strong> <strong>naturschutzfachliche</strong> <strong>Praxis</strong><br />

<strong>Mit</strong> <strong>einer</strong> <strong>ethischen</strong> Analyse am Beispiel „Prozessschutz“<br />

Ethische Fragen <strong>und</strong> Entscheidungen sind in jeder Handlung angelegt. Ähnlich wie Medizinethik <strong>und</strong><br />

Wirtschaftsethik in ihren jeweiligen <strong>Praxis</strong>feldern hilft die <strong>Umweltethik</strong> dabei, diese Fragen in unserem<br />

Umgang mit der Natur zu benennen. Und ähnlich wie in anderen <strong>Praxis</strong>feldern muss sich auch<br />

derjenige, der sich ausschließlich als Naturwissenschaftler oder umsetzender Praktiker versteht, den<br />

<strong>ethischen</strong> Implikationen s<strong>einer</strong> Tätigkeit stellen – die letztlich tief in die Philosophie führen.<br />

Von Philipp P. Thapa, Greifswald<br />

V<br />

or wenigen Jahren wohnte<br />

ich dem Vortrag eines Ökologen<br />

<strong>und</strong> berufsmäßigen Naturschützers<br />

bei, der erfolgreich dabei<br />

mitgewirkt hatte, süddeutsche<br />

Ackerflächen in arten- <strong>und</strong> blütenreiche<br />

Magerrasen zu verwandeln.<br />

Er zeigte Bilder, auf denen so ein<br />

zukünftiges Rote-Liste-Biotop als<br />

Baustelle zu sehen war: Der Boden<br />

war auf der ganzen Fläche bis in<br />

mehrere Dezimeter Tiefe entfernt<br />

worden. Später füllten die <strong>Mit</strong>arbeiter<br />

nährstoffarmen Oberboden nach<br />

<strong>und</strong> säten darauf die erwünschten<br />

Pflanzenarten aus. All dies geschah<br />

in Übereinstimmung mit den Zielvorgaben<br />

der Arten- <strong>und</strong> Biotopschutzgesetze.<br />

In der anschließenden Diskussion<br />

fragte ein Zuhörer, ob – <strong>und</strong> falls ja,<br />

warum – der Naturschutzfachmann<br />

dieses künstliche Anlegen von<br />

Schutz-Biotopen für richtig halte.<br />

Inwiefern sei das noch als Natur-<br />

Schutz zu bezeichnen? Halte er es<br />

für angemessen, zur kleinräumigen<br />

Erhaltung einiger Pflanzenarten, die<br />

in ihren Verbreitungsschwerpunkten<br />

keineswegs bedroht seien, Kosten<br />

aufzuwenden, die in anderen Naturschutzformen<br />

einen deutlich größeren<br />

Nutzen entfalten könnten? Der<br />

Naturschutzfachmann antwortete<br />

knapp: Ob solche Maßnahmen erwünscht<br />

seien oder nicht, müsse die<br />

Politik entscheiden. Er sei nur für<br />

die Umsetzung zuständig.<br />

Pflicht zur Begründung<br />

Wie die Geläufigkeit der Wörter<br />

„Wirtschaftsethik“, „Medizinethik“<br />

<strong>und</strong> „Bioethik“ belegt, ist heute in<br />

wichtigen <strong>Praxis</strong>feldern anerkannt,<br />

dass sich Fachleute nicht hinter <strong>einer</strong><br />

technischen Durchführungslogik<br />

verstecken dürfen. (Sogar die Soldaten<br />

der B<strong>und</strong>eswehr sind dazu verpflichtet,<br />

Befehle zu hinterfragen.)<br />

Auch ein r<strong>einer</strong> Praktiker des Naturschutzes,<br />

falls es den gibt, kann sich<br />

also der Frage nach Zweck <strong>und</strong><br />

Rechtfertigung s<strong>einer</strong> Arbeit nicht<br />

dauerhaft entziehen. Spätestens<br />

aber, wenn Ökologen <strong>und</strong> Naturschützer<br />

durch Öffentlichkeitsarbeit,<br />

Lobbyismus oder Politikberatung<br />

Einfluss auf die öffentliche Meinung<br />

<strong>und</strong> die Gesetzgebung nehmen,<br />

müssen sie bereit sein, ihre Positionen<br />

<strong>und</strong> Handlungsvorschläge mit<br />

Argumenten zu begründen.<br />

<strong>Umweltethik</strong> darf dabei nicht als<br />

Argumente-Steinbruch für die PR-<br />

Arbeit missverstanden werden, <strong>und</strong><br />

die Vielfalt der umwelt<strong>ethischen</strong> Positionen<br />

(siehe den Beitrag von<br />

Schlüns & Voget auf Seite 12) sollte<br />

Naturschützer nicht dazu verleiten,<br />

ihre Agenda opportunistisch-beliebig<br />

mal mit dem einen, mal mit dem<br />

anderen <strong>ethischen</strong> Feigenblatt zu<br />

bekleiden. Schon gar nicht können<br />

sie sich unter Berufung auf „die“<br />

<strong>Umweltethik</strong> im Besitz letzter moralischer<br />

Wahrheit wähnen.<br />

Der praktische Nutzen der <strong>Umweltethik</strong><br />

liegt vielmehr zu einem großen<br />

Teil darin, präzise zu benennen,<br />

vor welche ethisch-moralischen Entscheidungen<br />

uns eine bestimmte<br />

Situation im Umgang mit der Natur<br />

stellt <strong>und</strong> welche logischen Voraussetzungen<br />

<strong>und</strong> Konsequenzen wir<br />

uns mit der jeweiligen Entscheidung<br />

einhandeln. Das will ich am Beispiel<br />

von „Prozessschutz“ einmal in groben<br />

Zügen erläutern.<br />

Was bedeutet<br />

„Prozessschutz“?<br />

An diesem Stichwort kristallisiert<br />

sich seit Jahren ein Wandel von<br />

Leitbildern <strong>und</strong> Strategien des Naturschutzes,<br />

der einem Wandel des<br />

Naturbildes entspricht. Stärker als<br />

etwa noch in den 1980er Jahren<br />

nehmen wir heute wahr, dass Natur<br />

dynamisch ist, sich in dauernder<br />

Veränderung <strong>und</strong> Entwicklung befindet.<br />

Ganz grob gesagt, bedeutet<br />

Prozessschutz die Anwendung des<br />

dynamischen Naturbildes im Naturschutz.<br />

Schon der Versuch <strong>einer</strong> genaueren<br />

Begriffsbestimmung führt<br />

in die ethisch-philosophische Analyse,<br />

die mit der Frage einsetzen könnte:<br />

Was ist eigentlich der Gegenstand,<br />

der hier geschützt (erhalten,<br />

geschont, berücksichtigt) werden<br />

soll? Bedeutet „Prozessschutz“, ver-<br />

FORUM GEOÖKOL. 19 (1), 2008 21

mittels Prozessen etwas anderes zu<br />

schützen, oder zielt er auf die Prozesse<br />

selbst? Und was sind das für<br />

Prozesse?<br />

Der Forstökologe Knut Sturm<br />

(1993), der den Ausdruck „Prozessschutz“<br />

prägte, bezeichnet damit<br />

„ein Naturschutzkonzept für den<br />

Wald, das den Schutz ökologischer<br />

Prozesse als Oberziel formuliert“<br />

(meine Hervorhebung), <strong>und</strong> betont,<br />

dass dabei „klassische Naturschutzziele<br />

wie Vielfalt <strong>und</strong> Stabilität nicht<br />

mehr primäre Ziele“ seien (auch<br />

wenn sie „als Ergebnis <strong>einer</strong> natürlichen<br />

Dynamik raum-zeitlich befristet<br />

als ‚Sek<strong>und</strong>ärziele‘ auftreten“<br />

können). Ihm geht es dabei um vom<br />

Menschen ungelenkte Naturprozesse,<br />

in erster Linie um die spontane<br />

Waldsukzession. (Der <strong>Umweltethik</strong>er<br />

stellt hier die Ohren auf. Spricht<br />

Sturm natürlichen ökologischen Prozessen<br />

einen moralischen Eigenwert<br />

zu? Aus Sicht der traditionellen<br />

Ethik gilt eine solche Position als<br />

extrem. Ich komme im übernächsten<br />

Abschnitt auf diese Frage zurück.)<br />

Später führte Eckhard Jedicke<br />

(1998) seine vielzitierte Prozessschutz-Definition<br />

ein. Er unterscheidet<br />

darin zwischen „segregativem“<br />

<strong>und</strong> „integrativem“ Prozessschutz.<br />

Der segregative Prozessschutz („Prozessschutz<br />

in engerem Sinne“), der<br />

dem Prozessschutz-Begriff von Knut<br />

Sturm nahe steht, lässt Entwicklungen<br />

zu, die nicht vom Menschen gesteuert<br />

sind. Der integrative Prozessschutz<br />

hat hingegen Prozesse<br />

menschlicher Nutzung zum Gegenstand,<br />

„welche eine Kulturlandschafts-Dynamik<br />

mit positiven Auswirkungen<br />

auf Naturschutzziele (des<br />

Arten-, Biozönosen-, Biotop-, abiotischen<br />

Ressourcen- <strong>und</strong> Kulturlandschaftsschutzes)<br />

als Nebeneffekt bedingen“;<br />

die Vorstellung von Natürlichkeit,<br />

Naturnähe oder Wildnis<br />

spielt hier, anders als bei Sturm, keine<br />

wichtige Rolle (vgl. Bild).<br />

Die konkreten Inhalte von Jedickes<br />

(1998) Prozessschutz-Begriff insgesamt<br />

werden nur noch durch die<br />

Schwerpunkt: <strong>Umweltethik</strong><br />

Prozess-Sichtweise zusammengehalten.<br />

Diese ließe sich jedoch auf so<br />

ziemlich alles ausdehnen. Auch beim<br />

gartenbaulichen Anlegen eines Magerrasens<br />

zum Beispiel sind ja allerhand<br />

Prozesse im Spiel – vom Ausbaggern<br />

des Oberbodens über das<br />

Keimen der Saat bis zur anschließenden<br />

Biozönosenentwicklung –,<br />

<strong>und</strong> „positive Auswirkungen“ auf die<br />

genannten Naturschutzziele hat die<br />

Maßnahme allemal. Wo Sturm hellsichtig<br />

eine Wertediskussion fordert,<br />

um die Rangfolge unterschiedlicher<br />

Naturschutzziele zu klären, verwischt<br />

Jedicke durch seine überdehnte<br />

Prozessschutz-Definition<br />

schon die begriffliche Unterscheidung<br />

dieser Ziele.<br />

Ich folge daher dem schlichteren,<br />

genaueren Prozessschutz-Begriff<br />

nach Sturm (1993), der sich im Kern<br />

mit Wildnisschutz deckt. Dabei setze<br />

ich voraus, dass sich der Begriff von<br />

natürlichen Prozessen <strong>und</strong> Wildnis<br />

nicht auf vollkommen unberührte,<br />

vom Menschen gänzlich unbeeinflusste<br />

Ur-Natur beschränkt – die<br />

gibt es zumal in <strong>Mit</strong>teleuropa nicht<br />

mehr –, sondern eine möglichst<br />

weitgehende Annäherung an diesen<br />

Pol meint, auch (wie bei Sturm) in<br />

der Landnutzung (vgl. Gorke 2006:<br />

90f.).<br />

Praktische Auswirkungen<br />

Macht es überhaupt einen nennenswerten<br />

Unterschied, welches „Oberziel“<br />

wir im Naturschutz verfolgen?<br />

Es ist richtig, dass ein <strong>und</strong> dieselbe<br />

Maßnahme häufig mehreren unterschiedlichen<br />

Naturschutzzielen zuträglich<br />

ist. Doch spätestens wenn<br />

diese Ziele in Konflikt geraten, müssen<br />

wir einem von ihnen Vorrang<br />

einräumen <strong>und</strong> diese Entscheidung<br />

gegenüber Vertretern anderer Meinungen<br />

mit Argumenten verteidigen<br />

können.<br />

Zum Beispiel kann die Einrichtung<br />

eines Wald-Totalreservats der Entstehung<br />

neuer Wildnis zunächst<br />

ebenso nutzen wie dem Erhalt heimischer<br />

Biotope, dem Überleben<br />

gefährdeter Arten <strong>und</strong> dem Ressourcenschutz.<br />

Was aber, wenn sich<br />

nach einigen Jahren herausstellt,<br />

dass im Zuge der ungelenkten Sukzession<br />

im Schutzgebiet der Lebensraum<br />

<strong>einer</strong> gefährdeten Art verschwindet?<br />

Oder wenn eine Schädlingsplage<br />

den Baumbestand drastisch<br />

zu dezimieren droht (so geschehen<br />

mit dem Borkenkäfer im<br />

Bayerischen Wald)? Dient „Prozessschutz“<br />

als <strong>Mit</strong>tel für andere Zwecke<br />

– als Alternative zu Pflegemaßnahmen<br />

–, darf die Verwaltung jederzeit<br />

eingreifen, wenn die spontane Entwicklung<br />

im Schutzgebiet nicht<br />

mehr ihren Vorstellungen entspricht.<br />

Ist das ungelenkte Spiel ökologischer<br />

Prozesse hingegen „Oberziel“ der<br />

Unterschutzstellung, müssten wir es<br />

jedenfalls in erster Näherung vorziehen,<br />

die gefährdete Art lokal aussterben<br />

bzw. den Baumbestand absterben<br />

zu lassen.<br />

Der Praktiker Sturm (1993) ist sich<br />

bewusst, dass angesichts möglicher<br />

Zielkonflikte zwischen Arten-, Biotop-<br />

<strong>und</strong> Prozessschutz „eine umfassende<br />

Zieldiskussion“ notwendig ist,<br />

„die vor allem Wertpositionen bei<br />

der Festlegung des Oberziels offenlegt“;<br />

er führt diese Wertediskussion<br />

aber nicht weiter aus. Ich will sie<br />

hier in aller Kürze nachholen.<br />

Wie lässt sich<br />

Prozessschutz begründen?<br />

Wie von Egan-Krieger & Muraca in<br />

ihrem Beitrag zu diesem Heft erläutern<br />

(Seite 16ff.), lässt sich die<br />

Rücksichtnahme auf eine Entität<br />

entweder direkt – mit ihrem Eigenwert<br />

– oder indirekt – mit ihrem<br />

Wert für ein anderes berücksichtigungswürdiges<br />

Wesen – begründen.<br />

Daher gibt es auch aus sentientistischer<br />

<strong>und</strong> anthropozentrischer Sicht<br />

Gründe für das Laufenlassen natürlicher<br />

Prozesse. Die Wildnis, die auf<br />

diese Weise weiterbesteht oder neu<br />

entsteht, kann Tieren einen besonders<br />

guten Lebensraum bieten, <strong>und</strong><br />

in ähnlicher Weise hat sie vielfältigen<br />

Wert für den Menschen. Sie<br />

22 FORUM GEOÖKOL. 19 (1), 2008

Schwerpunkt: <strong>Umweltethik</strong><br />

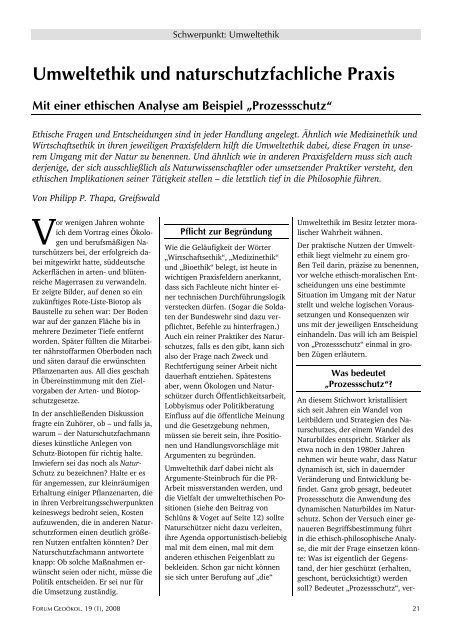

Bild: Nebelmeer im Schweizer <strong>Mit</strong>telland – trotz urtümlicher Atmosphäre eine klassische Kulturlandschaft<br />

(Bild: Fridjof Schmidt)<br />

trägt zur Aufrechterhaltung ökologischer<br />

Systemfunktionen wie der<br />

Luft- <strong>und</strong> Wasserreinigung bei, von<br />

denen das Überleben des Menschen<br />

abhängt; sie bietet einen Vorrat zukünftiger<br />

wissenschaftlicher Erkenntnismöglichkeiten,<br />

etwa als Referenz<br />

für ökologische Vergleichsstudien,<br />

aber auch in Form von bisher<br />

unentdeckten oder unerforschten<br />

Arten, die medizinisches Potenzial<br />

besitzen könnten; <strong>und</strong> sie trägt<br />

als Erlebnisraum <strong>und</strong> geistiger Bezugsort<br />

des Menschen zum guten<br />

Leben bei. Natürliche Prozesse <strong>und</strong><br />

Wildnis sind in diesem Fall jedoch<br />

wohlgemerkt stets <strong>Mit</strong>tel zu anderen<br />

Zwecken, nicht Selbstzweck.<br />

Der holistische <strong>Umweltethik</strong>er Martin<br />

Gorke (2006: 92ff.) erkennt<br />

denn auch fünf Probleme der anthropozentrischen<br />

Begründung.<br />

1. Das Problem des Grenznutzens:<br />

Viele Funktionen von Wildnis<br />

könnten auch maßvoll genutzte<br />

Landschaften erfüllen.<br />

2. Das Problem der Ersetzbarkeit:<br />

„Wenn ein Wildnisgebiet nicht<br />

primär um s<strong>einer</strong> selbst willen,<br />

sondern aufgr<strong>und</strong> von Erfahrungen<br />

geschätzt wird, die prinzipiell<br />

in allen Wildnisgebieten<br />

gemacht werden können, so gibt<br />

es keinen hinreichenden Gr<strong>und</strong>,<br />

gerade dieses Gebiet zu schützen.“<br />

3. Das Problem der verschwindenden<br />

Minderheit: Die sehr geringe<br />

Anzahl von Menschen, die<br />

empfindsam <strong>und</strong> kenntnisreich<br />

genug sind, um die Besonderheiten<br />

von Prozessschutz-Gebieten<br />

zu schätzen, rechtfertige kaum<br />

die hohen Opportunitätskosten<br />

an Gr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Boden, die die<br />

Einrichtung solcher Gebiete in<br />

<strong>Mit</strong>teleuropa mit sich bringt.<br />

4. Das Problem der paradoxen Optimierung:<br />

Prozessschutz sei<br />

umso konsequenter verwirklicht,<br />

je weniger Menschen ein<br />

Schutzgebiet betreten; je weniger<br />

Menschen vom Erlebnis der<br />

Wildnis profitieren, desto weniger<br />

Gr<strong>und</strong> gebe es aber, Wildnis<br />

zu erhalten.<br />

5. Die mangelnde Übereinstimmung<br />

mit naturschützerischen<br />

Intuitionen. Dieses fünfte Problem<br />

nennt Gorke das gravierendste.<br />

Auch der Aufsatz von Sturm (1993),<br />

in dem er vom „Oberziel“ Prozessschutz<br />

ausgeht, ist unverkennbarer<br />

Ausdruck der moralischen Intuition,<br />

die <strong>Umweltethik</strong>en wie den Ökozentrismus<br />

oder den pluralistischen<br />

Holismus nach Martin Gorke inspiriert.<br />

Diese Intuition lautet, dass die<br />

(sich selbst organisierende, wilde)<br />

Natur einen Eigenwert habe <strong>und</strong> der<br />

Mensch sich folglich so weit wie<br />

möglich aus ihr heraushalten solle.<br />

Eine Intuition allein ist zwar kein<br />

Argument; wir können aber versuchen,<br />

sie mit Argumenten „einzuholen“.<br />

Zumal eine weit verbreitete,<br />

hartnäckige Intuition wie die vom<br />

FORUM GEOÖKOL. 19 (1), 2008 23

Eigenwert der Natur deutet auf eine<br />

These hin, deren Begründung man<br />

nicht unerforscht lassen sollte. Martin<br />

Gorkes (2006, 2007) pluralistischer<br />

Holismus ist ein beeindruckender<br />

Versuch <strong>einer</strong> solchen Begründung.<br />

Ein anderer Versuch, der Ökozentrismus,<br />

der sich in der amerikanischen<br />

Wildnis-Bewegung entwickelte, hat<br />

(wie Timo Kaphengst in seinem Beitrag<br />

zu diesem Heft erläutert, siehe<br />

Seite 25) nicht nur mit starken Gegenargumenten,<br />

sondern auch mit<br />

schweren Anfeindungen zu kämpfen.<br />

Da der Ökozentrismus den Wert<br />

der Einzelwesen über ihren Nutzen<br />

für das Gesamt-Ökosystem bemisst<br />

<strong>und</strong> allein diesem moralischen Eigenwert<br />

zuerkennt (monistischer<br />

Holismus), wird diese umweltethische<br />

Position gelegentlich als „Ökofaschismus“<br />

beschimpft. Der Gr<strong>und</strong><br />

dafür liegt bei einem wichtigen Prüfstein<br />

ethischer Normen: Verallgem<strong>einer</strong>barkeit.<br />

Die Argumente, die<br />

ich mit Bezug auf den Naturschutz<br />

vorbringe, können logische Folgen<br />

auch für andere Lebensbereiche<br />

(zum Beispiel das Verhältnis von<br />

Einzelmensch <strong>und</strong> Staat) haben, wo<br />

ich sie vielleicht aus guten Gründen<br />

ablehne <strong>und</strong> damit auch innerhalb<br />

der <strong>Umweltethik</strong> unbrauchbar mache.<br />

Insofern ist es bemerkenswert,<br />

dass laut § 1 B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetz<br />

der Schutz von Natur <strong>und</strong> Landschaft<br />

nicht nur wegen ihrer Funktion<br />

„als Lebensgr<strong>und</strong>lagen des Menschen“,<br />

sondern auch „auf Gr<strong>und</strong><br />

ihres eigenen Wertes“ gefordert ist.<br />

Mut zur Philosophie<br />

Schwerpunkt: <strong>Umweltethik</strong><br />

Wir sprechen zwar spezifisch von<br />

„<strong>Umweltethik</strong>“ (environmental<br />

ethics), <strong>und</strong> unter diesem Namen ist<br />

das Fach fester Bestandteil von natur-<br />

<strong>und</strong> umweltschutzbezogenen<br />

Studiengängen weltweit. <strong>Umweltethik</strong><br />

ist aber kein „Werkzeugkasten“,<br />

aus dem Naturschützer sich je<br />

nach Bedarf bedienen können, um<br />

die Bevölkerung (psychologisch<br />

möglichst geschickt) zu einem umweltfre<strong>und</strong>lichen<br />

Verhalten zu motivieren.<br />

Sie ist auch kein „Laberfach“<br />

(als das die Ethik in der Schule oft<br />

in Verruf gerät), in dem wir einander<br />

unser Herz ausschütten, mit<br />

niedrigen Ansprüchen an die Strenge<br />

der Argumentation. <strong>Umweltethik</strong><br />

bezeichnet vielmehr die philosophische<br />

Reflexion unseres Umgangs mit<br />

der Natur. Wer den Mut zur Philosophie<br />

aufbringt, gewinnt eine Herangehensweise,<br />

die in der Naturschutzpraxis<br />

dabei helfen kann, zum<br />

Beispiel Zielkonflikte zu klären – die<br />

sich aber auch auf jeden anderen<br />

Gegenstand anwenden lässt. <strong>Umweltethik</strong><br />

bietet damit einen reizvollen<br />

Quereinstieg in die allgemeine<br />

Ethik <strong>und</strong> Philosophie <strong>und</strong> kann das<br />

Leben über Fachfragen hinaus bereichern.<br />

Summary<br />

Like professionals in medicine, business<br />

and other fields, ecologists and conservationists<br />

must not hide behind established<br />

technical routines but have to<br />

deal with the ethical implications of<br />

their work. To show how ethical and<br />

broader philosophical questions are ingrained<br />

in conservation practice, I analyse<br />

meanings and consequences of Prozessschutz<br />

(process protection), a buzzword<br />

in German-language conservation<br />

circles since the early 1990s. One important<br />

practical benefit of environmental<br />

ethics is its ability to explicate conflicts<br />

between different conservation objectives,<br />

e.g. species and process protection,<br />

and to precisely identify the moral<br />

choices we face there. As a side-door<br />

into general ethics and philosophy, environmental<br />

ethics can make ecologists’<br />

and conservationists’ lives richer even<br />

beyond professional issues.<br />

Dank<br />

Ich danke Stefan Zerbe für einen<br />

Literaturhinweis <strong>und</strong> Martin Gorke<br />

für ein anregendes Gespräch.<br />

Literatur<br />

• Gorke, M. (2006): Prozessschutz<br />

aus Sicht <strong>einer</strong> holistischen Ethik.<br />

Natur <strong>und</strong> Kultur 7(1): 88–107.<br />

• Gorke, M. (2007): Eigenwert der<br />

Natur. Ethische Begründung <strong>und</strong><br />

Konsequenzen. Habilitationsschrift,<br />

Mathematisch-Naturwissenschaftliche<br />

Fakultät, Ernst-Moritz-Arndt-<br />

Universität Greifswald. 281 S.<br />

• Jedicke, E. (1998): Raum-Zeit-<br />

Dynamik in Ökosystemen <strong>und</strong> Landschaften.<br />

Kenntnisstand der Landschaftsökologie<br />

<strong>und</strong> Formulierung<br />

<strong>einer</strong> Prozeßschutz-Definition. Naturschutz<br />

<strong>und</strong> Landschaftsplanung<br />

30(8/9): 229–236.<br />

http://www.jedicke.de/media/files<br />

/Prozessschutz_NuL.pdf<br />

• Sturm, K. (1993): Prozeßschutz –<br />

ein Konzept für naturschutzgerechte<br />

Waldwirtschaft. Zeitschrift für Ökologie<br />

<strong>und</strong> Naturschutz 2(3): 181–<br />

192.<br />

Philipp P. Thapa<br />

ist <strong>Mit</strong>arbeiter am Lehrstuhl für Geobotanik<br />

& Landschaftsökologie der<br />

Uni Greifswald <strong>und</strong> promoviert zu<br />

Evolution <strong>und</strong> <strong>Umweltethik</strong>. Er war<br />

Entwicklungshelfer beim Deutschen<br />

Entwicklungsdienst (DED) in Nepal<br />

<strong>und</strong> wirkt als Übersetzer <strong>und</strong> Verleger.<br />

Institut für Botanik <strong>und</strong> Landschaftsökologie<br />

der Universität Greifswald<br />

Grimmer Str. 88<br />

D-17487 Greifswald<br />

E-Mail: thapa at uni-greifswald.de<br />

24 FORUM GEOÖKOL. 19 (1), 2008