Studien zur Erhebung studentischer Belastungen im ...

Studien zur Erhebung studentischer Belastungen im ...

Studien zur Erhebung studentischer Belastungen im ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Studien</strong> <strong>zur</strong> <strong>Erhebung</strong> <strong>studentischer</strong> <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong><br />

Lehramtsstudiengang – Projektbericht 2009<br />

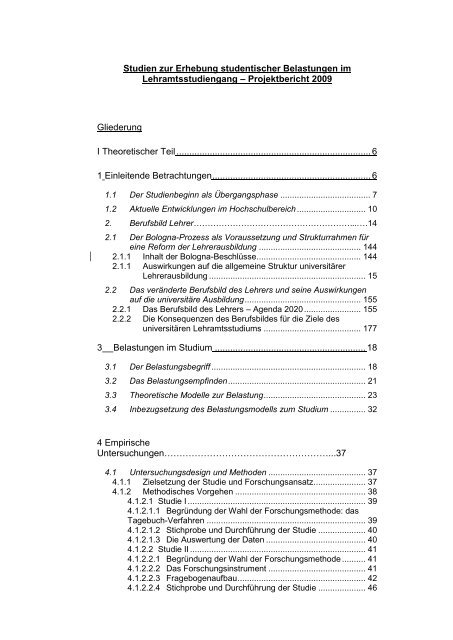

Gliederung<br />

I Theoretischer Teil ............................................................................ 6<br />

1 Einleitende Betrachtungen .............................................................. 6<br />

1.1 Der <strong>Studien</strong>beginn als Übergangsphase ...................................... 7<br />

1.2 Aktuelle Entwicklungen <strong>im</strong> Hochschulbereich ............................. 10<br />

2. Berufsbild Lehrer…………………………………………………...…14<br />

2.1 Der Bologna-Prozess als Voraussetzung und Strukturrahmen für<br />

eine Reform der Lehrerausbildung ........................................... 144<br />

2.1.1 Inhalt der Bologna-Beschlüsse ............................................ 144<br />

2.1.1 Auswirkungen auf die allgemeine Struktur universitärer<br />

Lehrerausbildung .................................................................. 15<br />

2.2 Das veränderte Berufsbild des Lehrers und seine Auswirkungen<br />

auf die universitäre Ausbildung ................................................. 155<br />

2.2.1 Das Berufsbild des Lehrers – Agenda 2020 ........................ 155<br />

2.2.2 Die Konsequenzen des Berufsbildes für die Ziele des<br />

universitären Lehramtsstudiums ......................................... 177<br />

3 <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> Studium ........................................................... 18<br />

3.1 Der Belastungsbegriff ................................................................. 18<br />

3.2 Das Belastungsempfinden .......................................................... 21<br />

3.3 Theoretische Modelle <strong>zur</strong> Belastung ........................................... 23<br />

3.4 Inbezugsetzung des Belastungsmodells zum Studium ............... 32<br />

4 Empirische<br />

Untersuchungen………………………………………………...37<br />

4.1 Untersuchungsdesign und Methoden ......................................... 37<br />

4.1.1 Zielsetzung der Studie und Forschungsansatz ...................... 37<br />

4.1.2 Methodisches Vorgehen ....................................................... 38<br />

4.1.2.1 Studie I ........................................................................... 39<br />

4.1.2.1.1 Begründung der Wahl der Forschungsmethode: das<br />

Tagebuch-Verfahren ................................................................... 39<br />

4.1.2.1.2 Stichprobe und Durchführung der Studie .................... 40<br />

4.1.2.1.3 Die Auswertung der Daten .......................................... 40<br />

4.1.2.2 Studie II .......................................................................... 41<br />

4.1.2.2.1 Begründung der Wahl der Forschungsmethode .......... 41<br />

4.1.2.2.2 Das Forschungsinstrument ......................................... 41<br />

4.1.2.2.3 Fragebogenaufbau ...................................................... 42<br />

4.1.2.2.4 Stichprobe und Durchführung der Studie .................... 46

4.1.2.2.5 Auswertung der Daten ................................................ 48<br />

4.2 Ausgangsfragestellungen ........................................................... 49<br />

4.3 Hypothesen ................................................................................ 51<br />

4.3.1 Zur Gesamtbelastung ........................................................... 51<br />

4.3.2 Zum Lehramtsstudium .......................................................... 52<br />

4.3.3 Zur <strong>Studien</strong>zeit ...................................................................... 53<br />

4.3.4 Zum sozialen Netz und <strong>zur</strong> Unterstützungssituation ............. 53<br />

4.3.4 Zu den Persönlichkeitsvariablen ........................................... 54<br />

4.3.5 Zu den Ressourcen ............................................................... 54<br />

II Empirischer Teil ............................................................................ 55<br />

A Studie <strong>im</strong> WS 2007/08 ............................................................... 55<br />

1 Soziometrische Daten ............................................................... 55<br />

1.1 Geschlecht ................................................................................. 55<br />

1.2 Lehramtsart ................................................................................ 55<br />

1.3 Altersstruktur .............................................................................. 55<br />

1.4 Zeitpunkt der <strong>Studien</strong>aufnahme .................................................. 56<br />

1.5 Wartesemester ........................................................................... 57<br />

1.6 Studierte Fächer ......................................................................... 57<br />

1.7 Entfernung zwischen <strong>Studien</strong>ort und Lebensort .......................... 58<br />

1.8 Erwerbstätigkeit .......................................................................... 59<br />

1.9 Bildungsstand der Eltern ............................................................. 59<br />

1.10 Einkommensverhältnisse ............................................................ 60<br />

1.11 Wohnsituation ............................................................................. 62<br />

1.12 Elternkontakt .............................................................................. 63<br />

1.13 Partnerschaft .............................................................................. 64<br />

1.14 Gesundheitszustand ................................................................... 65<br />

1.15 <strong>Studien</strong>eingangsvoraussetzungen .............................................. 65<br />

2 <strong>Studien</strong>wahlmotive .................................................................... 66<br />

3 Persönliche Sicht des Studiums ................................................ 68<br />

4 Zukunftsperspektiven durch das Studium ................................. 71<br />

5 Soziale Kontakte unter den Studierenden ................................ 73<br />

6 Organisatorische und strukturelle Bedingungen des Studiums 74<br />

6.1 Lehrveranstaltungen und Semesterwochenstunden ................... 74<br />

6.2 Zeitaufwand für das Studium ...................................................... 76<br />

2

6.3 Belegungssituation in den Lehrveranstaltungen ......................... 81<br />

6.4 Modulprüfungen ......................................................................... 83<br />

6.5 <strong>Studien</strong>zufriedenheit ................................................................... 84<br />

6.6 Leistungspunkte ......................................................................... 86<br />

6.7 Beurteilung der Rahmenbedingungen des Studiums .................. 94<br />

6.8 Betreuungssituation .................................................................... 95<br />

7 <strong>Studien</strong>erwartungen ............................................................... 106<br />

8 <strong>Studien</strong>alltag und –realität...................................................... 110<br />

8.1 <strong>Studien</strong>anforderungen .............................................................. 110<br />

8.2 Transparenz der <strong>Studien</strong>bedingungen ...................................... 115<br />

8.3 Strukturierungsgrad des Studiums ............................................ 119<br />

8.4 Selektionsdruck <strong>im</strong> Studium ..................................................... 125<br />

8.5 Zufriedenheit mit der Gestaltung der Lehrveranstaltungen ....... 131<br />

8.6 Zufriedenheit mit den Arbeitsmaterialien ................................... 136<br />

8.7 Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsstil ................................. 142<br />

8.8 Selbstwirksamkeitsüberzeugung .............................................. 143<br />

9 Persönlichkeitsvariablen ...................................................... 14545<br />

9.1 Frustrationstoleranz .................................................................. 145<br />

9.2 Informations- und Wissensbedürfnis ......................................... 147<br />

9.3 Flexibilität ................................................................................. 150<br />

9.4 Anstrengungs- und Entbehrungsbereitschaft ............................ 152<br />

9.5 Erholungs- und Entspannungsfähigkeit .................................... 154<br />

9.6 Fähigkeit zu rationellem Arbeiten .............................................. 156<br />

9.7 Stressresistenz ......................................................................... 158<br />

9.8 Persönlichkeitsmerkmale .......................................................... 160<br />

10 Sorgen und Ängste <strong>im</strong> Studium ............................................... 162<br />

11 Alternativen zum gegenwärtigen Studium ............................... 167<br />

12 Belastungsempfinden .............................................................. 171<br />

12.1 Auswertung der einzelnen Items ............................................... 171<br />

12.2 Skala <strong>zur</strong> Belastung .................................................................. 177<br />

12.3 Belastungsmodell ..................................................................... 179<br />

B Studie <strong>im</strong> WS 2008/09 ............................................................. 185<br />

1 Soziometrische Daten ............................................................. 185<br />

3

1.1 Geschlecht ............................................................................... 185<br />

1.2 Lehramtsart .............................................................................. 185<br />

1.3 Altersstruktur ............................................................................ 185<br />

1.4 Zeitpunkt der <strong>Studien</strong>aufnahme ................................................ 185<br />

1.5 Wartesemester ......................................................................... 186<br />

1.6 Studierte Fächer ....................................................................... 186<br />

1.7 Entfernung zwischen <strong>Studien</strong>ort und Lebensort ........................ 187<br />

1.8 Erwerbstätigkeit ........................................................................ 187<br />

1.9 Bildungsstand der Eltern ........................................................... 187<br />

1.10 Einkommensverhältnisse .......................................................... 188<br />

1.11 Wohnsituation ........................................................................... 189<br />

1.12 Elternkontakt ............................................................................ 190<br />

1.13 Partnerschaft ............................................................................ 191<br />

1.14 Gesundheitszustand ................................................................. 192<br />

1.15 <strong>Studien</strong>eingangsvoraussetzungen ............................................ 192<br />

2 <strong>Studien</strong>wahlmotive .................................................................. 193<br />

3 Persönliche Sicht des Studiums .............................................. 194<br />

4 Zukunftsperspektiven durch das Studium ............................... 197<br />

5 Soziale Kontakte unter den Studierenden .............................. 198<br />

6 Organisatorische und strukturelle Bedingungen des Studiums<br />

199<br />

6.1 Lehrveranstaltungen und Semesterwochenstunden ................. 199<br />

6.2 Zeitaufwand für das Studium .................................................... 199<br />

6.3 Belegungssituation in den Lehrveranstaltungen ....................... 204<br />

6.4 Modulprüfungen ....................................................................... 206<br />

6.5 <strong>Studien</strong>zufriedenheit ................................................................. 207<br />

6.6 Leistungspunkte ....................................................................... 208<br />

6.7 Beurteilung der Rahmenbedingungen des Studiums ................ 213<br />

6.8 Betreuungssituation .................................................................. 214<br />

7 <strong>Studien</strong>erwartungen ................................................................ 220<br />

8 <strong>Studien</strong>alltag und –realität ...................................................... 224<br />

8.1 <strong>Studien</strong>anforderungen .............................................................. 224<br />

8.2 Transparenz der <strong>Studien</strong>bedingungen ...................................... 227<br />

4

8.3 Strukturierungsgrad des Studiums ............................................ 230<br />

8.4 Selektionsdruck <strong>im</strong> Studium ..................................................... 234<br />

8.5 Zufriedenheit mit der Gestaltung der Lehrveranstaltungen ....... 238<br />

8.6 Zufriedenheit mit den Arbeitsmaterialien ................................... 241<br />

8.7 Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsstil ................................. 243<br />

8.8 Selbstwirksamkeitsüberzeugung .............................................. 244<br />

9 Persönlichkeitsvariablen .......................................................... 245<br />

9.1 Frustrationstoleranz .................................................................. 245<br />

9.2 Flexibilität ................................................................................. 247<br />

9.3 Anstrengungs- und Entbehrungsbereitschaft ............................ 249<br />

9.4 Erholungs- und Entspannungsfähigkeit .................................... 251<br />

9.5 Fähigkeit zu rationellem Arbeiten .............................................. 253<br />

9.6 Stressresistenz ......................................................................... 255<br />

9.7 Skalenbildung ........................................................................... 257<br />

10 Sorgen und Ängste <strong>im</strong> Studium ............................................... 257<br />

11 Alternativen zum gegenwärtigen Studium ............................... 263<br />

12 Belastungsempfinden .............................................................. 266<br />

12.1 Auswertung der einzelnen Items ............................................... 266<br />

12.2 Skala <strong>zur</strong> Belastung .................................................................. 272<br />

12.3 Belastungsmodell ..................................................................... 275<br />

Literatur- und Quellenverzeichnis .................................................. 277<br />

5

I Theoretischer Teil<br />

1 Einleitende Betrachtungen<br />

Das Thema <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> Studium und insbesondere in der universitären<br />

Ausbildung von Lehrern ist vor dem Hintergrund zahlreicher <strong>Studien</strong> <strong>zur</strong><br />

Lehrerbelastung (vgl. exemplarisch Schaarschmidt 2004 und 2007, von<br />

Dick 2006, Wendt 2001, Krause 2002, Frey 1996 u.a.m.) und vor dem<br />

Hintergrund der Neustrukturierung des Studiums infolge der Bologna-<br />

Beschlüsse von großer Aktualität. Parallel zu diesen Prozessen wurde,<br />

angeregt durch die internationalen Schulleistungserhebungen, zudem das<br />

Berufsbild des Lehrers neu definiert 1 , was teils erhebliche Auswirkungen<br />

auf die Ausbildung zukünftiger Lehrer hat.<br />

In diesem Sinne versteht sich die vorliegende Studie als eine<br />

hypothesenprüfende Untersuchung der <strong>Belastungen</strong> von Studierenden <strong>im</strong><br />

Lehramtsstudiengang. Sie versucht anwendungs- und praxisorientiert<br />

Antworten und Befunde auf die Fragen zu geben, die <strong>im</strong> Prozess der<br />

aktuellen Umstrukturierung der Lehrerbildung an der Friedrich-Schiller-<br />

Universität aufgeworfen wurden.<br />

Ausgehend von der Projektidee, die eng verknüpft ist mit zentralen<br />

Anliegen des Zentrums für Lehrerbildung und Didaktikforschung der<br />

Friedrich-Schiller-Universität Jena <strong>zur</strong> <strong>im</strong> weitesten Sinne Evaluierung des<br />

neu eingeführten Lehramtsstudiensystems, wird die Forschungsperspektive<br />

sehr frühzeitig durch zentrale Fragen fokussiert, nämlich die nach der<br />

Belastung der Studierenden. Aus dieser Perspektive werden die vom<br />

Individuum als relevant erachteten Erwartungen und Ansprüche der<br />

kognizierten Umwelt als <strong>Belastungen</strong> betrachtet.<br />

Die Studie ist wie folgt gegliedert. In den ersten Kapiteln werden<br />

theoretische Ausführungen gemacht, die einen Einblick in die<br />

Besonderheiten der Situation von Lehramtsstudierenden ermöglichen<br />

sollen und die gegenwärtige <strong>Studien</strong>struktur auf der Makroebene<br />

beschreiben und in ihren Zusammenhängen mit der Megaebene darstellen.<br />

Im Anschluss daran wird die Untersuchung in den bisherigen<br />

Forschungsstand <strong>zur</strong> Thematik eingeordnet und Fragestellung sowie<br />

Hypothesen werden abgeleitet. Im anschließenden empirischen Teil<br />

1 Vergleiche die Erklärung der Kultusministerkonferenz 2000, abrufbar unter<br />

www.kmk.org<br />

6

werden die einzelnen <strong>Studien</strong> sowohl methodisch als auch inhaltlich<br />

dargestellt und ausgewertet. Im abschließenden Kapitel werden die<br />

erhobenen Befunde theorie- und hypothesengeleitet diskutiert und<br />

Entwicklungsperspektiven aufgezeigt.<br />

1.1 Der <strong>Studien</strong>beginn als Übergangsphase<br />

Die Aufnahme eines Studiums stellt einen bedeutsamen Einschnitt in die<br />

Biografie eines Menschen dar und wird dementsprechend oftmals in der<br />

Literatur als Transitionsphase mit teilweise erheblichem Krisenpotenzial<br />

(Seiffge-Krenke 1999, Stewart et al. 1982) bezeichnet. Welche Aspekte<br />

sind für diesen Übergang kennzeichnend? Zunächst können die jungen<br />

Studierenden entwicklungspsychologisch in der Phase der Spätadoleszenz<br />

(Bakmann 1993 S. 5, Graf&Krischke 2004, S. 32ff) <strong>im</strong> Übergang zum<br />

frühen Erwachsenenalter verortet werden. Bildungsbiografisch befinden<br />

sich Studierende <strong>im</strong> Übergang von der sekundären Sozialisation (Schule<br />

und/oder Ausbildung) <strong>zur</strong> tertiären Sozialisation (Berufswahl, Erlernen des<br />

Berufs, berufliche Tätigkeit). Entwicklungspsychologisch ist diese Phase<br />

geprägt von der Aufgabe der jungen Erwachsenen, den Ablösungsprozess<br />

von den Eltern zu vollziehen. Begleitet wird dieser Prozess oftmals durch<br />

das Eingehen neuer und/oder festerer Partnerbeziehungen, die Ausbildung<br />

emotionaler Autonomie und psychologischer Reife sowie durch Prozesse<br />

der Neuorientierung sowie der Identitätsbildung (Krampen/Reichle 2002, S.<br />

319). Dabei ist dieser Prozess nicht notwendigerweise als Krise zu<br />

betrachten. Vielmehr beinhaltet er Chancen und Risiken: Chancen, etwa<br />

das Leben nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen <strong>im</strong> Rahmen der<br />

Möglichkeiten zu gestalten, sich neu zu orientieren, Sinnhaftigkeit des<br />

Lebens zu erleben oder Selbstständigkeit als Entwicklungsaufgabe zu<br />

meistern.<br />

Mit den genannten Entwicklungen gehen jedoch oftmals auch Risiken<br />

einher, die mit den bezeichneten Besonderheiten der Lebenssituation<br />

zusammenhängen. Hier ist beispielsweise an das Risiko des Scheiterns,<br />

der falschen Orientierung oder auch der Überforderung durch die<br />

zunehmende Autonomie in der Lebensgestaltung zu denken. Das<br />

universitäre Studium bietet vielfältige Orientierungen, breite<br />

Entfaltungsmöglichkeiten, große Entscheidungsspielräume und Freiheiten.<br />

VOSGERAU stellt hierzu fest: „Keine andere Lebensphase und keine<br />

andere soziale Umgebung als die Institution der Universität mit ihren<br />

7

esonderen sozialen Situationen, Kommunikationsformen und Kulturen<br />

eröffnet eine derart eigenständige Biografieplanung durch bewusste<br />

Steuerung.“ (Vosgerau 2005, S. 109) Hiermit sind enormen Chancen, aber<br />

eben auch mit diesen einhergehende Risiken verbunden.<br />

Gleichzeitig sei darauf verwiesen, dass sich Lebensläufe stark<br />

unterscheiden (Bakmann 1993, Bachmann et al. 1999, Oerter/Montada<br />

2002) und dass diese Unterschiede einzubetten sind in eine Phase der<br />

Destandardisierung, die nach Untersuchungsergebnissen der<br />

soziologischen Lebenslaufforschung seit den 70er Jahren in der<br />

Bundesrepublik Deutschland eingesetzt hat und bis heute anhält (Mayer<br />

2001).<br />

Im weitesten Sinne orientieren sich Untersuchungen innerhalb der<br />

Entwicklungspsychologie an Ansätzen zu normierten,<br />

altersentsprechenden Entwicklungen und Entwicklungsaufgaben, die auf<br />

ERIKSON <strong>zur</strong>ückgehen. (Erikson 1998) Dabei werden folgende<br />

Entwicklungsaufgaben für das frühe Erwachsenalter als Konstituenten<br />

erachtet: Vollzug der berufliche Bildung und Ausbildung,<br />

Verantwortungsübernahme als Bürger, Lebensstilfindung und<br />

Identitätsentwicklung, soziale Integration und Partnerwahl<br />

(Krampen/Reichle 2002).<br />

Diese Entwicklungsaufgaben sind vor dem Hintergrund des <strong>Studien</strong>beginns<br />

zu betrachten. Zunächst ist der Übergang von der Schule zum Studium ein<br />

Statusübergang. In Anlehnung an das Phasenmodell von STEWART <strong>zur</strong><br />

sozio-emotionalen Anpassung des Individuums be<strong>im</strong> Übergang ins<br />

Studium, kann der <strong>Studien</strong>beginn durch folgende zentrale Momente<br />

charakterisiert werden (Phasenmodell der sozio-emotionalen Anpassung<br />

be<strong>im</strong> <strong>Studien</strong>übergang nach Stewart et al. 1982):<br />

Die beginnende Transitionsphase ist zunächst gekennzeichnet durch<br />

zahlreiche Orientierungsversuche und durch vielfältige oft neuartige Reize.<br />

Hierbei knüpfen die Studierenden neue soziale Kontakte, lernen ihre Rolle<br />

und die dazu gehörigen Rollenerwartungen und sozialen Regeln kennen<br />

und eruieren den für sie zunächst neuen Kontext. Dies bedeutet, die<br />

Studierenden vollziehen eine soziale und inhaltliche Neuorientierung.<br />

Gleichzeitig stehen die Studierenden vor der Aufgabe, sich möglichst<br />

umfassend in dem für sie oftmals ungewohnten und neuen universitären<br />

Kontext <strong>zur</strong>echtzufinden. Als Entwicklungsrisiken bezeichnet STEWART<br />

hier die soziale Isolation, Uninformiertheit oder zu hohen Konformismus.<br />

8

Diese Risiken sind gleichzeitig als mögliche Belastungsfaktoren <strong>im</strong> Studium<br />

anzusehen.<br />

Zweitens ergibt sich die Entwicklungsaufgabe der Autonomieausbildung<br />

und der Selbstbehauptung. Hier müssen Studierende zunächst den<br />

Umgang mit neuen informellen (z.B. durch Mitstudierende) und formellen<br />

sozialen Regeln (z.B. seitens der Universität) kennenlernen und sich mit<br />

ihnen auseinandersetzen. In dieser Hinsicht muss sich die<br />

Identitätsentwicklung vor dem Hintergrund eines einsetzenden<br />

Konformitätsdruckes vollziehen, wobei die Entwicklungsaufgabe hier<br />

vordergründig in der Ausbildung selbstständiger Handlungskompetenzen<br />

und der Integration des Selbst in das System Hochschule zu sehen ist.<br />

Entwicklungsrisiken werden hier benannt mit anhaltendem Konformismus<br />

oder generalisiertem Widerstand gegen die bestehenden Regeln und<br />

Strukturen. Tendenziell könnte dies <strong>zur</strong> Isolation und <strong>zur</strong> mangelnden<br />

Offenheit gegenüber Neuem führen.<br />

Drittens ist durch den Studierenden schließlich eine Integration in die<br />

Gruppe der Studierenden und in das System Hochschule auf sozialer und<br />

emotionaler Ebene zu vollziehen. Gelingt diese sozial-emotionale<br />

Integration, so wird von einer gelungenen Adaption an die neue<br />

Lebensumwelt ausgegangen. Risiken werden hier vor allem in der sozialen<br />

Isolierung, in individuell als mangelhaft wahrgenommenen persönlichen<br />

Ressourcen (Hornung/Gutscher 1994) und einem <strong>Studien</strong>abbruch aus<br />

sozio-emotionalen und inhaltlich-fachlichen Gründen gesehen.<br />

Insgesamt lässt sich die Übergangsphase ins Studium damit als Annahme<br />

der Herausforderung, sich einer neuen, zumindest partiell<br />

krisengefährdeten Lebenssituation zu stellen und diese zu bewältigen,<br />

charakterisieren. Insbesondere von der Bewältigung der Neuorientierung<br />

<strong>im</strong> Studium sind gravierende Effekte für die Belastung der Studierenden<br />

insbesondere <strong>im</strong> ersten Semester zu erwarten.<br />

Neben diesen Faktoren konnte BAKMANN (1993) nachweisen, dass das<br />

Studium als bedeutsame Phase der Identitätsbildung anzusehen und das<br />

Studium hier als eine wirksame Sozialisationsphase zu bezeichnen ist. Es<br />

ist die Zeit eines Moratoriums und individueller Um- oder Neudefinitionen<br />

(Krüger et al. 1986).<br />

9

Insgesamt sind damit die Studierenden als junge Erwachsene innerhalb der<br />

Transitionsphase von der Schule <strong>zur</strong> Universität und von einem von den<br />

Eltern geprägten Leben in eine Phase sich entwickelnder Lebensautonomie<br />

zu betrachten.<br />

1.2 Aktuelle Entwicklungen <strong>im</strong> Hochschulbereich<br />

Da sich <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> Studium aus der Umwelt rekrutieren, ist der<br />

dargestellte individualpsychologische Bereich mit seinen<br />

belastungsrelevanten Besonderheiten zu ergänzen durch Entwicklungen,<br />

die sich auf den Ebenen der privaten und studienbezogenen Umwelt<br />

vollziehen bzw. von ihnen ausgehen. Gerade <strong>im</strong> Hochschulbereich<br />

vollziehen sich aktuell starke strukturelle und inhaltliche Veränderungen.<br />

Von welchen Wandlungsprozessen ist die Hochschule nun aber betroffen<br />

und welchen neuen Herausforderungen muss sie sich stellen? HUBER<br />

stellt 4 zentrale Elemente fest, in denen sich Entwicklungen <strong>im</strong><br />

Hochschulbereich manifestieren (Huber 1991):<br />

Zunächst ist eine stetig steigende Zahl von Studierenden zu verzeichnen,<br />

die ein universitäres Studium aufnehmen wollen. Daraus resultieren, wenn<br />

die universitäre Lehr- und Infrastrukturen nicht in ähnlich hohem Maße<br />

ausgebaut werden, gravierende Veränderungen für die Studierenden und<br />

deren Situation an der Universität. Der Selektionsdruck kann <strong>im</strong> Studium<br />

als erhöht wahrgenommen werden. Zu <strong>Studien</strong>beginn drückt sich dieser in<br />

einem universitätsinternen numerus clausus aus. Gleichzeitig werden<br />

ähnlich hohe universitäre Ressourcen von <strong>im</strong>mer mehr Studierenden<br />

beansprucht, sodass von einer Verschlechterung der Arbeits- und<br />

<strong>Studien</strong>bedingungen ausgegangen werden muss. Ebenso ergeben sich<br />

gravierende Verschlechterungen innerhalb der Betreuungssituation der<br />

Studierenden durch die Lehrenden. Die sich hieraus zwangsläufig<br />

ergebenden Folgen sind wachsende Anonymisierung des Einzelnen <strong>im</strong><br />

universitären „Massenbetrieb“, Strukturverschlechterungen und sinkende<br />

<strong>Studien</strong>zufriedenheit sowie entsprechend sinkende <strong>Studien</strong>motivation<br />

(Huber 1991). Ähnlich argumentieren BACHMANN et al. und gelangen zu<br />

der Aussage, dass, um den steigenden Studierendenzahlen zu begegnen,<br />

die Anforderungen erhöht, die Zeiträume für Leistungsüberprüfungen<br />

vorverlegt und der Leistungsdruck ausgebaut werden müssen, (Bachmann<br />

et al. 1999, S. 105) sodass hieraus eine hohe Beanspruchung der<br />

Studierenden resultieren könnte. Aus den allgemeinen Entwicklungen <strong>im</strong><br />

10

Hochschulbereich sind damit Zeitstress, mangelnde Betreuung,<br />

Überfrequentierung und Anonymisierung des Studiums sowie steigende<br />

<strong>Studien</strong>konkurrenz, erhöhte Anforderungen <strong>im</strong> Studium und entsprechend<br />

selektierende Überprüfungen der Studierenden als potenzielle<br />

Belastungsfaktoren theoretisch abzuleiten.<br />

Zweitens behauptet Huber eine zunehmend ungünstigere Entwicklung auf<br />

dem Arbeitsmarkt. Diese Entwicklung bleibt für die kommenden Jahre<br />

abzuwarten. Erste Indikatoren einer positiven Entwicklung in diesem<br />

Bereich können aber in der steigenden Zahl von Absolventen gesehen<br />

werden, die 2007 in den Vorbereitungsdienst übernommen wurden. 2 Da in<br />

der antizipierten späteren beruflichen Situation, den Einstellungs- und<br />

Karrieremöglichkeiten wichtige Momente für die Sinnfindung <strong>im</strong> Studium<br />

und damit für die <strong>Studien</strong>motivation zu sehen sind, könnten sich die<br />

aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt als motivations- und damit<br />

studienfördernd bei Lehramtsstudierenden auswirken.<br />

Drittens werden von aktuellen <strong>Studien</strong> ein gesellschaftlicher Wertewandel<br />

und damit einhergehend eine Polarisierung der Werthaltungen unter den<br />

Studierenden festgestellt (exemplarisch: 15. Shell-Jugendstudie 2006, 18.<br />

<strong>Erhebung</strong> des deutschen Studentenwerkes 2006/2007). Durch die<br />

weitgehende Strukturierung des Studiums infolge des Bologna-Prozesses<br />

werden die Studierenden mit einer Vielzahl verbindlicher Regeln, Normen<br />

und Prüfungen die Studierenden zu einer weitgehenden Adaption an das<br />

Hochschul- und <strong>Studien</strong>system gezwungen. Demzufolge sind hierbei<br />

sowohl heterogenisierende als auch homogenisierende Effekte zu<br />

erwarten. Der hohe Strukturierungsgrad des Studiums weist in dieser<br />

Hinsicht zum einen zumindest theoretisch belastende Faktoren auf, wenn<br />

damit gleichzeitig eine Einschränkung an Autonomie und Freiheit <strong>im</strong><br />

Studium verbunden ist. Zum anderen kann er als Hilfe <strong>zur</strong> Selbstständigkeit<br />

gesehen werden, da die <strong>Studien</strong>strukturierung erhebliche<br />

Überschneidungspunkte mit schulischen Strukturen aufweist und damit<br />

Probleme der Transitionsphase zu bewältigen hilft und Orientierungshilfen<br />

bietet.<br />

Auf der Ebene der Studierenden ist hervorzuheben, dass Studieren bei<br />

aller Strukturvereinheitlichung <strong>im</strong>mer ein individueller, aktiver Prozess (z.B.<br />

durch die Lernvoraussetzungen, die bisherige Bildungsbiografie, aber auch<br />

durch die Fächer und Fächerkombination <strong>im</strong> Lehramtsstudium) ist, der<br />

2 Vergleiche hierzu: Statistik des Thüringer Kultusministeriums 2008.<br />

11

durch unterschiedliche Ansprüche und Erwartungen der Studierenden und<br />

Lehrenden, unterschiedliche Ressourcen und individuelle<br />

Unterstützungssysteme, verschiedenartige soziale Netze, Lebens- und<br />

Familienstile geprägt wird. Hinzu kommt noch der Umstand, dass vielfach<br />

das Studium nicht mehr als Lebensmittelpunkt gesehen wird, da eine<br />

Vielzahl von Studierenden zu den Teilzeitstudierenden gezählt werden<br />

müssen (Huber 1991, Bachmann et al. 1999). Daneben sind kaum lineare<br />

Bildungsverläufe erkennbar. Häufig kann bei Studierenden beobachtet<br />

werden, dass der Bildungsgang zwischen Abitur und Hochschulstudium<br />

durch eine Phase der Orientierung unterbrochen wird und die Abiturienten<br />

zunächst arbeiten oder ins Ausland gehen. Auch wenn hier eine rückläufige<br />

Tendenz konstatiert wird, gilt für 2006, dass durchschnittlich 17 Monate<br />

zwischen der jeweiligen Schul- und Hochschulausbildung liegen. (18.<br />

<strong>Erhebung</strong> des deutschen Studentenwerkes, S. 2) Daneben sind<br />

zunehmend pluralistische <strong>Studien</strong>wahlmotive zu erkennen. Damit muss in<br />

dieser Hinsicht von einer starken Heterogenität der Studierenden auch<br />

innerhalb eines <strong>Studien</strong>ganges gesprochen werden, die einige Autoren zu<br />

der Aussage veranlasst, dass es eine einheitliche Gruppe von<br />

Studierenden in diesem Sinne nicht mehr gibt. (Bachmann et al. 1999,<br />

Huber 1991)<br />

In der Gesamtschau betrachtet, steht damit das universitäre Studium in<br />

einem Prozess, der letztlich in einer Modernisierung münden, und die<br />

ihrerseits veränderte Organisationsformen der Hochschulen und des<br />

Studiums hervorbringen muss. In den gegenwärtigen Diskussionen<br />

manifestiert sich die Zielvorstellung, dass sich die Hochschulen als relativ<br />

autonome, „standortgerechte, individualisierende und effizienzorientierte<br />

Dienstleistungshochschulen“ (Vosgerau 2005, S. 104) entwickeln müssen,<br />

um den Anforderungen der sich wandelnden Gesellschaft und ihrer<br />

Ansprüche, der Internationalisierung und Globalisierung des Lebens<br />

gerecht werden zu können.<br />

Diese Entwicklungen müssen beachtet werden, wenn ein neuer<br />

<strong>Studien</strong>gang hinsichtlich seiner Effekte untersucht werden soll. Empirisch<br />

gesicherte Daten liegen hierzu noch nicht vor.<br />

Gleichzeitig muss vor diesem Hintergrund die Entwicklung betrachtet<br />

werden, die sich als konstitutiv für die Neustrukturierung der <strong>Studien</strong>gänge<br />

erweist, die Umstrukturierung des universitären Studiums durch und infolge<br />

des Bologna-Prozesses. Die hier angestrebten Reformen sollen den<br />

12

vorgestellten Prozessen Rechnung tragen und insbesondere die<br />

Überwindung der starken nationalen Ausrichtung des Studiums, seiner<br />

Inhalte und Abschlüsse zugunsten einer Vereinheitlichung des<br />

europäischen Hochschulraumes vorantreiben. Prägende Kennzeichen<br />

dieses Prozesses sind die Einführung gestufter akademischer Abschlüsse<br />

des Studiums und des European Credit Transfer Systems (ECTS).<br />

13

2 Berufsbild Lehrer 3<br />

2.1 Der Bologna-Prozess als Voraussetzung und Strukturrahmen<br />

für eine Reform der Lehrerausbildung<br />

2.1.1 Inhalt der Bologna-Beschlüsse<br />

1999 wurde europaweit ein Prozess initiiert, der nach dem ersten<br />

Veranstaltungsort als der Bologna-Prozess in die Geschichte der<br />

Bildungspolitik einging. Hintergrund dieser tiefgreifenden Hochschulreform<br />

war zu dieser Zeit vor allem die Absicht der Politik einerseits die Flexibilität<br />

und Mobilität der Studierenden in Europa länderübergreifend zu erhöhen<br />

und die <strong>Studien</strong>gänge durchlässiger zu gestalten und andererseits die<br />

europaweite Vergleichbarkeit der <strong>Studien</strong>abschlüsse sicherzustellen. Zu<br />

diesem Zweck wurde am 19.6.1999 die „Bologna-Deklaration“<br />

verabschiedet, die als wichtigste Vereinbarung der unterzeichnenden 29<br />

Nationen die Erklärung enthält, bis zum Jahre 2010 einen gemeinsamen<br />

europäischen Hochschulraum zu schaffen. Inhaltlich wurden in Bologna<br />

und auf den Nachfolgekonferenzen folgende Beschlüsse verabschiedet:<br />

Die Universitäten schaffen einheitliche universitäre Abschlüsse, die in<br />

einem zweistufigen <strong>Studien</strong>system zu erreichen sind. Dieses<br />

<strong>Studien</strong>system wird häufig mit dem sogenannten Bachelor- und<br />

Masterstudiensystem gleichgesetzt. Gleichzeitig werden für das Studium in<br />

diesen <strong>Studien</strong>gängen ECTS-Punkte aufgrund von Workloads vergeben,<br />

die studienbegleitend und durch Abschlussprüfungen erworben werden<br />

können. Inhaltlich folgt das Gesamtkonstrukt dem Modell des lebenslangen<br />

Lernens. Die konkrete Ausgestaltung der Vorgaben bleibt jedoch in den<br />

Ländern der Bundesrepublik Deutschland den zuständigen Ministerien und<br />

Hochschulen überlassen.<br />

3 Die Ausführungen hierzu sind zu großen Teilen publiziert in: Jantowski, Andreas:<br />

Berufsbild Lehrer – das Jenaer Modell der Lehrerbildung. In: Praxis Neue Schulleitung Nr.<br />

89 /2007, S. 1-14.<br />

14

2.1.2 Auswirkungen auf die allgemeine Struktur universitärer<br />

Lehrerausbildung<br />

Die Beschlüsse der Bologna-Erklärung und die zugrunde liegende<br />

Konzeption des lebenslangen Lernens haben Konsequenzen für die<br />

universitäre Ausbildung. Zunächst soll die Zweigliedrigkeit der<br />

Lehrerausbildung beibehalten werden. Das bedeutet, dass auch weiterhin<br />

in der ersten, der universitären Ausbildungsphase vorwiegend theoretische<br />

erziehungswissenschaftliche und fachwissenschaftliche Einsichten zu<br />

Inhalten des Studiums werden. Gleichzeitig wird der Praxisanteil jedoch<br />

deutlich gestärkt und ein Modulsystem eingeführt. Dies wiederum soll<br />

innerhalb des universitären Curriculums zu einer deutlichen Straffung des<br />

Studiums mit der Möglichkeit führen, Prüfungen studienbegleitend<br />

abzulegen. Im Anschluss daran müssen Übergangsmodalitäten für die<br />

zweite Phase der Lehrerbildung geschaffen und Konsequenzen für die<br />

Aus- und Fortbildungspraxis der Lehrer gezogen werden.<br />

2.2 Das veränderte Berufsbild des Lehrers und seine<br />

Auswirkungen auf die universitäre Ausbildung<br />

2.2.1 Das Berufsbild des Lehrers – Agenda 2020<br />

Das Berufsbild oder das Leitbild des Lehrerberufes setzt sich zusammen<br />

aus der Gesamtheit aller Anforderungen, die an einen Lehrer gestellt<br />

werden und den Kompetenzen, die er <strong>zur</strong> Bewältigung dieser<br />

Anforderungen erwerben und ausbilden muss. Hierzu wurde <strong>im</strong> Oktober<br />

2000 in einer gemeinsamen Erklärung des Präsidenten der<br />

Kultusministerkonferenz und den Vorsitzenden der Lehrerverbände ein<br />

Kompendium von Beschreibungen der Anforderungen des Lehrerberufs<br />

aufgestellt. 4 Die visionäre Weiterentwicklung dieses Bildes ist die Basis der<br />

nachfolgenden Ausführungen.<br />

Unter Berücksichtigung zentraler Kritikpunkte am Unterricht (Helmke 2004,<br />

Meyer 2000) ergeben sich wesentliche Implikationen für eine veränderte<br />

Rolle des Lehrers und sein Handeln auch in seinen tradierten<br />

Aufgabenfeldern. Der Lehrer wird vom Wissensvermittler zum Lernberater.<br />

Er versteht es, Lernen in vielfältigen Situationen zu initiieren und zu<br />

begleiten, leitet die Schüler zu <strong>im</strong>mer selbstständigeren Lernhandlungen an<br />

und hat letztlich zum Ziel, sich als Lernberater gleichsam zu substituieren.<br />

4 Die Erklärung ist abrufbar unter www.kmk.org<br />

15

Daneben plant der Lehrende und konstruiert gemeinsam mit seinen<br />

Schülern Lernumfelder, die das selbstständige, das selbstgesteuerte<br />

Lernen unterstützen. Der Lehrer ist damit nicht nur Experte seiner Fächer,<br />

sondern und vor allem Experte für Unterricht und damit für<br />

institutionalisierte, zielgerichtete Lehr-Lern-Prozesse. Der Lehrer entwickelt<br />

dabei seine Fachkompetenz in gleichem Maße wie seine didaktischmethodischen,<br />

personalen und sozial-kommunikativen Kompetenzen. Er<br />

verfügt daneben über ein breites Methodenrepertoire, das es ihm<br />

ermöglicht, selbst schwierige Sachverhalte nachvollziehbar und verstehbar<br />

zu erklären. Ergänzt werden diese Kompetenzen durch eine umfassende<br />

Medienkompetenz, die eine medienkritische Perspektive unbedingt<br />

beinhaltet.<br />

Sein Berufsbild wird geprägt durch die Liebe <strong>zur</strong> Arbeit mit Kindern und<br />

Jugendlichen, durch Anerkennung und Wertschätzung der ihm<br />

anvertrauten Schüler und durch Ziele, die sich sowohl auf eine am Kind<br />

orientierte Bildung als auch Erziehung erstrecken.<br />

Der Lehrer entwickelt seinen Unterricht kontinuierlich weiter und bezieht<br />

wissenschaftliche Erkenntnisse der Pädagogik, der Psychologie aber auch<br />

der Fachwissenschaften regelmäßig auf seinen Unterricht, der<br />

gekennzeichnet ist von einer effektiven und zugleich schülerorientierten<br />

Nutzung der <strong>zur</strong> Verfügung stehenden Lernzeit.<br />

Der Lehrer ist selbst motiviert und engagiert und versteht es, die Schüler zu<br />

motivieren und <strong>zur</strong> Ausdauer be<strong>im</strong> Lernen an<strong>zur</strong>egen. Dabei gelingt ihm<br />

eine sinnstiftende Kommunikation mit seinen Schülern, die zu einem<br />

angenehmen und lernförderlichen Kl<strong>im</strong>a innerhalb des Unterrichts und<br />

innerhalb der gesamten Schule beiträgt.<br />

Die diagnostische Kompetenz des Lehrers, der sich an einem pädagogisch<br />

erweiterten Leistungsbegriff orientiert, ist umfassend in dem Sinne<br />

ausgebildet, dass der Lehrer nicht nur Leistungsvielfalt initiiert und<br />

berücksichtigt, sondern auch eine ausgewogene Balance innerhalb seiner<br />

Bezugsnormorientierung aufweist. Auf diese Weise legit<strong>im</strong>iert er seine<br />

schulischen Leistungsansprüche, seine Forderungen durch das Prinzip der<br />

Förderung. Dem Lehrer gelingt es, seine Schüler an ihren Aufgaben<br />

wachsen zu lassen, sie zerbrechen nicht an ihnen.<br />

Gleichfalls ist der Lehrer in der Lage, unterschiedlichen an ihn<br />

herangetragenen Ansprüchen gerecht zu werden. Er orientiert seinen<br />

Unterricht an Bildungsplänen und Standards, fordert und fördert aber<br />

16

individuell. Er beachtet die Ansprüche der Gesellschaft an Schule<br />

(Berechtigungsvergabe) und die individualpsychologische Perspektive. Er<br />

versteht es Lernschwierigkeiten zu erkennen, Defizite zu beheben und<br />

gleichzeitig Stärken und Begabungen gezielt zu fördern.<br />

Zur kontinuierlichen Verbesserung seines professionellen Handelns erhält<br />

er regelmäßig Rückmeldungen von seinen Schülern und Kollegen. Er<br />

evaluiert und reflektiert seinen Unterricht und betrachtet die daraus<br />

resultierenden Ergebnisse als Weichen für die Ausgestaltung seiner<br />

weiteren unterrichtlichen Handlungen.<br />

Der Lehrer versteht es darüber hinaus, alle an der Bildung und Erziehung<br />

Beteiligten (Schule, Elternhaus, kommunale/regionale Partner und<br />

Einrichtungen etc.) an der Ausgestaltung des Lernprozesses seiner Schüler<br />

zu beteiligen und entsprechende Aktivitäten nicht nur an<strong>zur</strong>egen, sondern<br />

auch zu koordinieren und aufrecht zu erhalten.<br />

Diese Liste, die sehr weitreichend und idealisierend ist, ließe sich endlos<br />

fortsetzen, wenn das Idealbild eines zukünftigen Lehrers beschrieben<br />

werden soll. Im Kern bedeuten diese Anregungen aber, dem zukünftigen<br />

Lehrer nicht nur zum Experten für seine studierten Fächer auszubilden,<br />

sondern diese Ausbildung um praktische, methodisch-didaktische, soziale,<br />

kommunikative und personale Kompetenzen zu erweitern.<br />

Zusammen mit der durch den Bologna-Prozess initiierten Reform der<br />

universitären Ausbildung hat diese Vision erhebliche Auswirkungen auf die<br />

Ausgestaltung und damit die Mission (Kaufman et al. 1996) der<br />

universitären Lehrerbildung.<br />

2.2.2 Die Konsequenzen des Berufsbildes für die Ziele des universitären<br />

Lehramtsstudiums<br />

Die universitäre Lehrerbildung wurde und wird noch <strong>im</strong>mer sehr kritisch<br />

gesehen. Oftmals ist von Wissenschaftslastigkeit der Lehrerbildung, von<br />

mangelnder pädagogisch-psychologischer Ausbildung und einer noch<br />

mangelhafteren Vorbereitung der Studierenden auf den künftigen<br />

Lehrerberuf die Rede. Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wird<br />

über die Professionalisierung von Lehrern in unterschiedlicher Intensität,<br />

jedoch kontinuierlich, gestritten. Diese Diskussion kann zusammengefasst<br />

in der Aussage von DORIS AHNEN wiedergegeben werden: „Was die<br />

Lehrerbildung angeht, so ist in den Hochschulen die Organisation und<br />

Ausrichtung auf das <strong>Studien</strong>fach absolut dominant, und Lehrerbildung <strong>im</strong><br />

17

Sinne der Berufsvorbereitung hat eigentlich noch <strong>im</strong>mer keinen festen<br />

Platz.“ (Eckinger, L., Ahnen, D. und Klippert, H. 2005, S. 130.)<br />

Bis heute wird die Diskussion über die Ausrichtung der universitären<br />

Lehrerbildung durch die Fokussierung der wissenschaftlichen Ausbildung<br />

einerseits oder der Ausbildung berufsbezogener Kompetenzen<br />

andererseits geprägt.<br />

Als übergeordnetes Ziel universitärer Lehrerausbildung wird gegenwärtig<br />

eine weitergehende Professionalisierung des Lehrerberufs angesehen, die<br />

sowohl theoretische Kenntnisse als auch praktische Anwendungen<br />

umfasst. Dabei steht nach wie vor die Ausbildung einer umfassenden<br />

Fachkompetenz in den studierten Fächern <strong>im</strong> Fokus des Studiums.<br />

Gleichzeitig soll diese Sachkompetenz entsprechend den Anforderungen<br />

des Lehrerberufs ergänzt werden durch eine entsprechende<br />

fachdidaktische Kompetenz. Hinsichtlich des erziehungswissenschaftlichen<br />

Studiums soll das Ziel darin bestehen, die zukünftigen Lehrer in eine<br />

grundlegende erziehungswissenschaftliche Handlungskompetenz<br />

einzuführen und wesentliche Einsichten in diesem Gebiet zu ermöglichen.<br />

Letztlich muss es Ziel sein, künftigen Lehrern ein entsprechendes<br />

Repertoire zu vermitteln, das es ihnen ermöglicht, ihr eigenes Handeln zu<br />

elaborieren, zu evaluieren und Evaluationsergebnisse für die eigene<br />

Unterrichtsentwicklung zu nutzen. Damit soll die universitäre Ausbildung<br />

der Lehrer letztlich den Grundstein für ein „...wissenschaftlich begründetes<br />

Verständnis der pädagogisch-psychologischen Bedingungen von Lernen,<br />

Unterricht und Schule“ (Eckinger et al., S. 127.) legen. Dies <strong>im</strong>pliziert neben<br />

hohen <strong>Studien</strong>anteilen in den Fächern den Ausbau der Praxisanteile <strong>im</strong><br />

Studium und die Erweiterung des erziehungswissenschaftlich orientierten<br />

Begleitstudiums.<br />

18

3 <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> Studium<br />

3.1 Der Belastungsbegriff<br />

In den vorstehenden Aussagen wurde bereits mehrfach der<br />

Belastungsbegriff verwendet. Um eine präzise Ausrichtung des Begriffs auf<br />

die Untersuchung sowie eine begriffliche Kongruenz zwischen dem Autor<br />

und dem Leser zu ermöglichen, soll das Verständnis des<br />

Belastungsbegriffs zunächst expliziert werden.<br />

Untersucht man die Aussagen zum Belastungsbegriff in der<br />

wissenschaftlichen Literatur, so muss festgestellt werden, dass es eine<br />

einheitliche Begriffsbest<strong>im</strong>mung derzeit nicht gibt. (Faltmaier 1988, Rudow<br />

1994, Kramis-Aebischer 1996, Combe 1996, Krause 2002, von Dick et al.<br />

2007) Viele <strong>Studien</strong> <strong>zur</strong> Belastung verwenden daneben den Begriff, ohne<br />

exakte Definitionen vorzunehmen. (Krause 2002, S. 10)<br />

Nach FALTMAIER ist der Belastungsbegriff zwischenzeitlich ein Begriff<br />

interdisziplinären Charakters geworden. (Faltmaier 1988, S. 46) Dabei<br />

werden die Begriffe Belastung – Beanspruchung – Stress oftmals synonym<br />

verwendet, was eine Konkretisierung weiter erschwert.<br />

Der Begriff selbst geht <strong>im</strong> Wesentlichen <strong>zur</strong>ück auf die Definition von<br />

Belastung, die Hans SELYE 1936 vorgenommen hat. Er sieht in Stress<br />

eine Form von Belastung und hierin eine unspezifische Reaktion des<br />

Individuums auf jede Art von Anforderung. (Faltmaier 1988, S. 48) SELYE,<br />

der weitgehend als Begründer der Stresstheorie angesehen werden darf<br />

(Frey 1996, S. 16), charakterisiert damit Belastung als eine Reaktion des<br />

Organismus, als eine „Reaktionskette physiologischer Anpassung an<br />

unspezifische innere und äußere Reize.“ (Kläsener & Korte 2004, S. 179).<br />

Unter diesen Prämissen stellt der Belastungsbegriff nach FALTMAIER „…<br />

eine Zustandsform des Individuums dar, die auf einen best<strong>im</strong>mten Aspekt<br />

der gesellschaftlichen Umwelt bezogen ist; sie ist somit <strong>im</strong>mer ein Person-<br />

Umwelt-Verhältnis.“ (Faltmaier 1988, S. 57) Belastung ergibt sich demnach<br />

aus der Umwelt, der Person und der Wahrnehmung der Umwelt durch das<br />

Individuum. Außerdem besteht aufgrund des Zustandscharakters von<br />

<strong>Belastungen</strong> die Notwendigkeit, in zeitlichen Abständen Veränderungen<br />

innerhalb dieses Zustands zu überprüfen (Faltmaier 1988).<br />

Auf die subjektive Bewertung von <strong>Belastungen</strong> zielt der Belastungsbegriff<br />

ab, den VAN DICK, WAGNER & PETZEL verwenden. Sie definieren<br />

Belastung als „…die subjektive Wahrnehmung von Beanspruchung durch<br />

19

unterschiedliche Arbeitsbedingungen.“ (1999, S. 270) Diese subjektive<br />

Sicht unterstreicht auch ULICH, der definiert: „<strong>Belastungen</strong> sind<br />

Beeinträchtigungen der individuellen Befindlichkeit und St<strong>im</strong>mung, der<br />

Erlebnis-, Verarbeitungs- und Handlungsmöglichkeiten einer Person in<br />

einer gegebenen Situation, die subjektiven Leidensdruck hervorrufen.“<br />

(1996, S. 64) Beide Begriffsbest<strong>im</strong>mungen heben deutlich auf den<br />

individualisierten Aspekt von Belastung ab und gehen davon aus, dass sich<br />

<strong>Belastungen</strong> als Reflexionen von Umweltanforderungen durch das<br />

Individuum ergeben. ULICH betont die eher beeinträchtigend auf das<br />

Individuum einwirkenden Effekte von Belastung. Hier stellt sich jedoch die<br />

Frage, ob <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong>mer auch, wie von ULICH postuliert, negativ sein<br />

müssen, oder ob <strong>Belastungen</strong> <strong>im</strong> Sinne von bewältigbaren Anforderungen<br />

auch positive Auswirkungen haben können. Dieser Frage gehen besonders<br />

HÜBNER und WERLE nach, die definieren: „…dass der Begriff keine bloß<br />

negativ bewertete Erfahrung bezeichnen sollte, obwohl dies in den<br />

allermeisten Untersuchungen <strong>zur</strong> Lehrerbelastung der Fall zu sein scheint.<br />

Belastung kann und muss auch ebenso gut als Herausforderung…<br />

aufgefasst werden, die Bewältigungswillen und Kreativität freizusetzen<br />

vermag.“ (Hübner & Werle, 1997, S. 218f.) Innerhalb dieser Definition wird<br />

der Belastungsbegriff damit mit neutraler bis positiver Konnotation<br />

verwendet. <strong>Belastungen</strong> können also auch <strong>im</strong> Sinne von Anforderungen<br />

oder Herausforderungen, die das Individuum ann<strong>im</strong>mt, positive<br />

Rückwirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung aufweisen.<br />

Trotz unterschiedlicher Akzentuierungen sind einige grundlegende<br />

Merkmale des Belastungsbegriffs vorerst festzuhalten: <strong>Belastungen</strong><br />

ergeben sich aus Situationen heraus, aus Umweltbedingungen, die auf das<br />

Individuum einwirken und die von dem Individuum als relevant<br />

wahrgenommen werden. Das Individuum selbst setzt sich mit seiner<br />

Umwelt auseinander und n<strong>im</strong>mt die Bedingungen wahr. Relevante<br />

<strong>Belastungen</strong> sind damit als temporär und situativ gebunden anzusehen.<br />

Daneben ergibt sich aus der Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung<br />

gleicher oder ähnlicher Umweltbedingungen ein nächstes Charakteristikum<br />

von <strong>Belastungen</strong>: Sie sind intraindividuell und interindividuell<br />

unterschiedlich.<br />

Damit ergibt sich eine wie folgt erweiterte Definition für Belastung:<br />

Belastung entsteht durch Anforderungen aus der Umwelt, die auf das<br />

Individuum einwirken und zu individuell interpretierten Beanspruchungen<br />

20

des Menschen führen. Die Gesamtheit der Beanspruchungen führt zum<br />

Belastungsempfinden, wobei sowohl der Begriff der Belastung als auch der<br />

Begriff Beanspruchung zunächst wertneutral aufzufassen sind.<br />

Wahrgenommene Beanspruchungen führen dann schließlich durch das<br />

Handeln des Individuums zu Beanspruchungsreaktionen.<br />

Demzufolge wird Belastung <strong>im</strong> vorliegenden Zusammenhang verstanden<br />

als durch das Individuum vor dem Hintergrund individueller<br />

Handlungsmöglichkeiten interpretierte Anforderung aus der kognizierten<br />

Umwelt, die direkt oder indirekt auf das Individuum einwirkt. Durch die<br />

Interpretation wird die Belastung aus der Umwelt zu einer individuellen<br />

Beanspruchung des Individuums. Die Gesamtbelastung der Person ergibt<br />

sich aus dem Zusammenspiel aller interpretierten <strong>Belastungen</strong> unter<br />

Berücksichtigung entlastender Momente und Unterstützungen sowie deren<br />

Interaktion. Die Höhe der Gesamtbelastung wird neben intrapersonellen<br />

Variablen wesentlich durch die Nutzung von vorhandenen Ressourcen<br />

durch das Individuum beeinflusst. Dies <strong>im</strong>pliziert, dass sich Belastung aus<br />

der erfahrbaren Komplexität der Lebensumwelt des Individuums heraus<br />

ergibt. Demzufolge darf diese Komplexität innerhalb von Untersuchungen,<br />

die Belastung thematisieren wollen, nicht durch eine einseitige<br />

Fokussierung auf berufliche Situationen reduziert werden. Vielmehr geht es<br />

darum, sich durch die Erfassung von Variablen aus dem privaten Umfeld<br />

der Personen, individuellen Persönlichkeitsmerkmalen,<br />

Handlungsvoraussetzungen und subjektiven Überzeugungen dieser<br />

Komplexität anzunähern.<br />

3.2 Das Belastungsempfinden<br />

Unter Berücksichtigung dieser Definition stellen Untersuchungen <strong>zur</strong><br />

Belastung die aus der Umwelt einwirkenden Bedingungen in den<br />

Vordergrund. Gleichzeitig darf aber eine Untersuchung hier nicht stehen<br />

bleiben, sondern muss versuchen zu erklären, wie diese aus der Umwelt<br />

einwirkenden Bedingungen von den Individuen wahrgenommen und<br />

interpretiert werden, kurz, in welchem Ausmaß sie als positiv oder negativ<br />

auf die Person einwirkend empfunden werden. Das Empfinden bezeichnet<br />

dabei einen situativ gebundenen physiologischen Erregungszustand des<br />

Individuums, der sich aus der subjektiven Gewichtung von<br />

Beanspruchungen einerseits und Bewältigungsmöglichkeiten andererseits<br />

ergibt. Diese Wahrnehmung mündet in das individuelle<br />

21

Belastungsempfinden, das darin kulminiert, dass gleiche oder ähnliche<br />

<strong>Belastungen</strong> aus der Umwelt zu unterschiedlichen Beanspruchungen des<br />

Individuums und hierüber zu einem interindividuell unterschiedlichem<br />

Belastungsempfinden führen.<br />

Insbesondere <strong>zur</strong> Unterschiedlichkeit des Belastungsempfindens führt<br />

bereits RUDOW aus: „Es liegt auf der Hand, dass die psychische<br />

Belastung in Abhängigkeit von der Art der Widerspiegelung (…) objektiver<br />

Anforderungen oder <strong>Belastungen</strong> von Individuum zu Individuum sehr<br />

variieren kann.“ (Rudow 1994, S. 44).<br />

Damit ergibt sich als Implikation für die vorliegende Studie, nicht nur<br />

<strong>Belastungen</strong>, sondern auch das Belastungsempfinden zu thematisieren.<br />

Die Frage, die sich hier jedoch stellt, ist, durch welche Faktoren das<br />

Belastungsempfinden in welchem Maße geprägt wird. Grundsätzlich kann<br />

davon ausgegangen werden, dass das Individuum über einen erarbeiteten<br />

Grundstock an Ressourcen <strong>im</strong> Sinne von emotionalen, motivationalen und<br />

kognitiven Handlungskompetenzen verfügt, also bereits eine<br />

intrapersonelle Disposition aufweist. Da grundsätzlich von der Person-<br />

Umwelt-Beziehung als Determinante ausgegangen und Verhalten als<br />

Interaktionsprozess zwischen Umwelt und Individuum (Lewin 1951)<br />

aufgefasst wird, sind jedoch diese intrapersonellen Dispositionen um<br />

Umwelteinflüsse und Interaktionen zwischen Person und Umwelt zu<br />

ergänzen.<br />

Das Belastungsempfinden ergibt sich damit aus dem Vergleich der<br />

Umweltanforderungen mit den Handlungsmöglichkeiten des Individuums,<br />

vor dem Hintergrund vorhandener bekannter Ressourcen und den daraus<br />

abgeleiteten Bewertungen der Anforderungen durch das Individuum. Dabei<br />

wirken motivationale, emotionale und volitionale Dispositionen auf das<br />

Belastungsempfinden ein.<br />

Das Belastungsempfinden ergibt sich unter diesem Ansatzpunkt aus<br />

aktuellen individuellen, sozialen und strukturellen Faktoren. Dabei schließt<br />

das Belastungsempfinden zum Einen belastende und zum Anderen<br />

entlastende Aspekte ein. Entlastende Aspekte werden in Anlehnung an<br />

Modelle der Gesundheitspsychologie (Hornung & Gutscher 1994, S. 73ff.,<br />

Beutel 1989) als individuelle Ressourcen aufgefasst, wobei auch dieser<br />

Begriff in der einschlägigen Literatur unscharf bleibt. Nachfolgend sollen<br />

Ressourcen verstanden werden als Potenziale, die <strong>zur</strong> Selbsterhaltung und<br />

Lebensbewältigung beitragen sowie die Entwicklung des Individuums<br />

22

fördern. Individualisiert muss der Ressourcenbegriff nicht nur dadurch<br />

verstanden werden, dass sich die Individuen hinsichtlich ihrer Potenziale<br />

unterscheiden, sondern auch in Bezug auf die Zugriffsmöglichkeiten auf die<br />

vorhandenen Ressourcen und die Bereitschaft zu deren Nutzung<br />

unterschiedlich disponiert sind. Ressourcen als Potenziale sind damit als<br />

situationsabhängig gebrauchte, habitualisierte, wie auch flexible<br />

Handlungsmuster und -möglichkeiten aufzufassen, die ihrerseits mit<br />

kognitiven Überzeugungen in Wechselwirkung stehen. (Hornung &<br />

Gutscher 1994, S. 92) Dabei sind soziale und individuelle Ressourcen zu<br />

unterscheiden.<br />

Insgesamt versucht die vorliegende Studie die drei Belastungsbereiche -<br />

objektive, subjektive und selbst auferlegte Belastung - zu thematisieren und<br />

sieht Belastungsempfinden als komplexes, in wechselnden Kontexten<br />

auftretendes, diskontinuierliches, reales Phänomen aus Belastung,<br />

Beanspruchung und individuellen Bewertungen an. (Fürstenberg 2000, S.<br />

108)<br />

3.3 Theoretische Modelle <strong>zur</strong> Belastung<br />

Auf den unterschiedlichsten Definitionen des Belastungsbegriffs aufbauend<br />

entwickelten sich eine Reihe unterschiedlicher Ansätze von Theorien zu<br />

dieser Thematik, die sich in die Gruppen der reaktionsbezogenen,<br />

reizbezogenen und relationale Ansätze untergliedern lassen. (Faltmaier<br />

1988, Nitsch 1981)<br />

Die in den verschiedenen Wissenschaftsgebieten am häufigsten genutzte<br />

Theorie entstand auf der Grundlage des transaktionalen Stresskonzeptes<br />

von LAZARUS. (Lazarus 1999, Lazarus und Launier 1981) Demgemäß<br />

entsteht Stress infolge einer Transaktionsbeziehung zwischen dem System<br />

Individuum und dem System Umwelt. Das Stressgeschehen äußert sich<br />

dabei in einem Prozess kognitiver Bewertungen des Individuums, der sich<br />

über mehrere Stufen hinweg entwickelt. In einer ersten Stufe bewertet das<br />

Individuum die Situation <strong>im</strong> Hinblick auf ihre Bedeutung für das Leben des<br />

betreffenden Menschen als unwichtig oder relevant und potenziell<br />

belastend. In dieser pr<strong>im</strong>ären Bewertung wird die Situation dann als<br />

potenzieller Belastungsfaktor wahrgenommen, wenn sie das Potenzial<br />

einer Herausforderung, einer Bedrohung, einer Schädigung oder eines<br />

Verlustes in sich birgt. Vor dem Hintergrund dieser pr<strong>im</strong>ären Bewertung<br />

gleicht das Individuum die Belastungssituation dann mit den vorhandenen<br />

23

Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten ab und wählt<br />

Bewältigungsstrategien aus. Dies wird von LAZARUS als sekundäre<br />

Bewertung bezeichnet. Der Unterschied zwischen der pr<strong>im</strong>ären und<br />

sekundären Bewertung darf damit weniger in einer zeitlichen Abfolge als<br />

vielmehr in einer inhaltlichen Beurteilung gesehen werden. Dabei kann<br />

subjektiv ein Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen in einer<br />

Situation und der Anpassungsfähigkeit einer Person an die Situation<br />

konstatiert werden. Wird dieses Ungleichgewicht wahrgenommen, entsteht<br />

als negative Belastung Stress. Das Ausmaß des Stresses hängt wesentlich<br />

davon ab, wie die Person die ihr <strong>zur</strong> Verfügung stehenden Möglichkeiten<br />

einschätzt, um eine Situation erfolgreich bewältigen zu können und welche<br />

Bewältigungsstrategien <strong>zur</strong> Verfügung stehen (coping). Negativer Stress<br />

entsteht dann, wenn die vorhandenen Bewältigungsressourcen die für die<br />

erfolgreiche Bewältigung der jeweiligen Situation notwendigen übersteigen.<br />

Sowohl die pr<strong>im</strong>äre als auch die sekundäre Bewertung stehen in einem<br />

starken Zusammenhang mit der Konfiguration der Anforderungen, mit der<br />

Anforderungssituation selbst und den Persönlichkeitseigenschaften des<br />

Individuums. Emotionen können nach Untersuchungen von Lazarus als<br />

Moderatorvariablen betrachtet werden. (Lazarus 1999)<br />

Im Detail bedeutet dies, dass eine Situation zunächst durch die Person in<br />

Bezug auf das eigene Wohlbefinden pr<strong>im</strong>är bewertet wird. Die Situation<br />

kann als irrelevant, positiv/günstig oder stressend eingeschätzt werden. Bei<br />

einer positiven Einschätzung wird die Situation als Herausforderung<br />

angenommen. Wird die Situation dagegen als negativ-stressend bewertet,<br />

können Erwartungen entstehen, die eine negative Auswirkung der Situation<br />

vorwegnehmen (Bedrohung) oder aber die negativen Auswirkungen als<br />

bereits eingetreten konstatieren. Dann wird die jeweilige Situation als<br />

Schädigung oder Verlust bewertet. Innerhalb der sekundären Bewertung<br />

werden Bewältigungsverhalten und Bewältigungsmöglichkeiten mit der<br />

Situation abgeglichen. Die subjektiven Bewertungen sind damit als<br />

antizipatorisch zu betrachten. Belastung und Stress sind daneben nicht mit<br />

dem Bestehen einer Situation oder einer Person begründbar. Erst in der<br />

Transaktion zwischen Person und Umwelt und zwischen pr<strong>im</strong>ärer und<br />

sekundärer Bewertung kann es fortgesetzt zu Neubewertungen der<br />

Situation und damit zu Beanspruchungen kommen.<br />

Innerhalb dieser Transaktionen setzt die Situationsbewältigung ein. Unter<br />

Bewältigung werden dabei alle Reaktionen eines Individuums subsummiert,<br />

24

die in einer als relevant bewerteten Situation <strong>zur</strong> Problemlösung eingesetzt<br />

werden. Der Bewältigungsprozess besteht dabei aus zwei Komponenten –<br />

einer kognitiven und einer verhaltensbezogenen. Personen können dabei<br />

eine entstandene Belastungssituation entweder problemzentriert oder<br />

emotionszentriert angehen. Problemzentriertes Bewältigen der Situation<br />

mündet in konkrete Verhaltensweisen und Aktionen, d.h., die Beziehung<br />

zwischen dem Individuum und der Umwelt, die <strong>im</strong> aktuellen Geschehen ein<br />

Hindernis oder ein Problem beinhaltet, wird so verändert, dass das<br />

Hindernis oder das Problem gelöst werden kann. Problemzentrierte<br />

Lösungen werden zumeist dann angewandt, wenn die Situation als<br />

bewältigbar vor dem Hintergrund der vorhandenen Ressourcen erscheint.<br />

Im Gegensatz hierzu wird die emotionszentrierte Strategie meist innerhalb<br />

von Situationen eingesetzt, die die eigenen Ressourcen übersteigen und<br />

damit als ungünstig für das Individuum bewertet werden. Hierbei vollzieht<br />

sich die Bewältigung vor allem <strong>im</strong> kognitiven Bereich, d.h., nicht die<br />

Situation wird verändert, sondern die kognitive Bewertung der Situation. In<br />

vielen Situationen sind beide Bewältigungsarten nicht trennscharf und<br />

werden teilweise parallel verwendet. Die entsprechende Anpassung des<br />

Individuums an die Situation der Belastung ist daneben stark<br />

kontextbezogen und die Anpassungsleistung qualitativ stark<br />

unterschiedlich.<br />

Im Zentrum dieses Ansatzes stehen damit vor allem zwei grundlegende<br />

Aspekte – die Transaktion zwischen der Person und der Umwelt sowie die<br />

individuellen Bewertungsprozesse durch das Individuum. Stress wird in<br />

diesem Zusammenhang verstanden als „Beziehung zwischen Person und<br />

Umwelt, die von der Person als ihre eigenen Ressourcen auslastend oder<br />

überschreitend […] bewertet wird.“ (Lazarus & Folkman 1984, S. 19) Im<br />

Zusammenhang mit der in der vorliegenden Untersuchung gewählten<br />

Belastungsdefinition ist Stress damit unter der Bedingung der<br />

Überschreitung der bestehenden Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten<br />

als negative Beanspruchung und entsprechendes Belastungsempfinden zu<br />

kennzeichnen.<br />

In der arbeitspsychologisch orientierten Forschung werden demgegenüber<br />

eher situations-, reaktions- und reizbezogene Konzepte verwendet, die die<br />

objektiven Arbeitsanforderungen (Reize=Stressoren) und die<br />

Arbeitsbedingungen (Situation) in den Mittelpunkt des Untersuchungs- und<br />

Erklärungsinteresses stellen. Dabei werden diese Anforderungen und<br />

25

Bedingungen als auf das Individuum objektiv einwirkende Reize definiert<br />

und gemessen. Individuelle kognitive Bewertungsprozesse durch die<br />

handelnden Personen bleiben dabei oftmals ausgeklammert. (Schönpflug<br />

1987, Kramis-Aebischer 1996, Faltmaier 1988) Außerdem bleiben die<br />

Unterschiedlichkeit der auslösenden Reize, ihre Art und ihre Intensität<br />

innerhalb der reaktionsbezogenen Konzepte außer acht, während innerhalb<br />

der reizbezogenen Ansätze kaum beachtet wird, dass Reaktionen von<br />

Menschen auf gleiche oder ähnliche Reize in ähnlichen Kontexten<br />

vollkommen widersprüchlich verlaufen können. Dennoch richten die<br />

genannten Konzepte die Aufmerksamkeit auf Aspekte, die in ein Modell <strong>zur</strong><br />

Belastung einfließen sollten, nämlich die Merkmale der Arbeitsbelastung,<br />

die Komplexität der Anforderungen sowie die Reaktions- und<br />

Entscheidungsspielräume der Individuen. (Rudow 1995)<br />

In der vorliegenden Arbeit erscheint es deshalb als sinnvoll, beide Ansätze<br />

miteinander zu kombinieren. Der grundlegende Transaktionsansatz wird<br />

beibehalten, jedoch um die Untersuchung konkreter Arbeitsanforderungen<br />

(Reize), der Arbeitshandlungen (Reaktionen), personenbezogener<br />

Faktoren sowie personale, soziale und materielle Ressourcen der<br />

Personen erweitert.<br />

Des Weiteren wird in <strong>Belastungen</strong> als Anforderungen der kognizierten<br />

Umwelt und interpretierte Beanspruchungen unterschieden, die <strong>im</strong> Spiegel<br />

der Handlungsvoraussetzungen und –möglichkeiten durch transaktionale<br />

Bewertungsprozesse in ein subjektiv positives oder negatives<br />

Belastungsempfinden münden. (Belastungs-Beanspruchungsmodell nach<br />

Rudow 1994) Aus der Interpretation der Belastung ergeben sich damit die<br />

Beanspruchungen des Individuums und hieraus die<br />

Beanspruchungsreaktionen und -folgen. (van Dick et al. 2007, S. 36)<br />

Gleichzeitig muss der Faktor, wie eine Person vorhandene Ressourcen zu<br />

beschaffen und nutzen versteht, in diese Überlegungen einfließen. Die<br />

erfolgreiche Bewältigung der Situation ergibt sich dann als Folge einer<br />

kompetenten und adäquaten Reaktion des Individuums auf eine Situation.<br />

Daneben ist das Belastungsempfinden selbst ein Konstrukt, das durch<br />

objektive Parameter, wie beispielsweise Arbeitsaufgaben, Zeitbudget,<br />

Unterstützung, Prüfungsanzahl und deren subjektiven Interpretation,<br />

beeinflusst wird. Durch die Bewertung der objektiven <strong>Belastungen</strong> vor dem<br />

Hintergrund der Handlungsmöglichkeiten des Individuums ergibt sich die<br />

subjektive Belastung für das Individuum. Die so interpretierte Belastung<br />

26

mündet in Reaktionen, die RUDOW mit Beanspruchungsreaktionen<br />

beschreibt und „…kurzfristig auftretende, reversible psychophysische<br />

Phänomene“(Rudow 1994, S. 41) darstellen. Die Belastungsfolgen sollen in<br />

der vorliegenden Untersuchung nicht zum Gegenstand werden. Zum einen<br />

sind hierfür größer angelegte längsschnittliche Untersuchungen notwendig<br />

und zum Anderen konnte CHRIST in einer Studie mit Referendaren<br />

nachweisen, dass hier das gewählte Modell deutliche Defizite aufweist.<br />

Während die individuelle Belastung und das Wohlbefinden der Befragten in<br />

Übereinst<strong>im</strong>mung mit dem allgemeinen Stressmodell aus der subjektiven<br />

Bewertung der Situation durch die Referendare und die hierauf<br />

eingesetzten Bewältigungsverfahren erklärt werden konnten, konnte der<br />

Autor keinen Zusammenhang zwischen diesen Faktoren und den<br />

längerfristigen Belastungsfolgen nachweisen. Daneben blieben auch die<br />

Ressourceneinschätzung und das gewählte Bewältigungsverhalten einer<br />

Person zeitlich konstant. (Christ 2004)<br />

In Hinsicht auf das hier aufgeworfene Untersuchungsanliegen wird ein<br />

transaktional orientierter Ansatz gewählt, auf den sich die weiteren<br />

Ausführungen stützen. Hinsichtlich der arbeitspsychologischen Perspektive<br />

erscheint vor allem das Job Characteristics Model nach HACKMAN und<br />

OLDHAM (1980, nach van Dick 2007, S. 19) von erheblicher Bedeutung.<br />

Dieses Modell umfasst die Tätigkeitsmerkmale, psychologische<br />

Erlebniszustände (Bedeutsamkeit der Arbeit und Verantwortlichkeit für die<br />

Arbeit, Kenntnis der Resultate) und Auswirkungen der Arbeit. Insbesondere<br />

die Tätigkeitsmerkmale sind von zentraler Bedeutung, da hier seitens der<br />

Umwelt Interventionsmöglichkeiten gesehen werden. Dabei werden die<br />

Tätigkeitsmerkmale charakterisiert durch die Vielfalt unterschiedlicher<br />

Anforderungen, die vom Individuum unterschiedliche Kompetenzen<br />

erfordern, die Ganzheitlichkeit der Aufgabe von der Planung bis <strong>zur</strong> Lösung<br />

und Evaluation sowie die Wichtigkeit der Aufgabe. Aus diesen<br />

Tätigkeitsmerkmalen ergibt sich die Wichtigkeit der Arbeit, die ausdrückt,<br />

welchen Stellenwert die jeweilige Arbeit <strong>im</strong> individuellen Wertesystem des<br />

Individuums einn<strong>im</strong>mt. Daneben kommen der erfahrenen Autonomie in den<br />

Arbeitshandlungen und den erhaltenen Rückmeldungen entsprechende<br />

Bedeutungen für die Tätigkeit zu.<br />

Als Auswirkungen der Arbeit werden diesem Modell nach vor allem<br />

intrinsische Motivationsvariablen angenommen, die aus der Arbeit<br />

resultieren und als Bedingungsvariable für folgende Arbeitsprozesse<br />

27

fungieren. Neben personenbezogenen Variablen spielen die Faktoren der<br />

spezifischen Zufriedenheit mit der konkreten Tätigkeit, der globalen<br />

Arbeitszufriedenheit und der Zufriedenheit mit den Möglichkeiten <strong>zur</strong><br />

Selbstverwirklichung eine wichtige Rolle bei der Arbeitsausgestaltung <strong>im</strong><br />

Sinne höherer Arbeitsmotivation.<br />

Methodisch liegt dem Modell das Vorgehen zugrunde, durch Fragebögen<br />

die subjektive Sicht der Individuen auf ihre Arbeit zu erfassen.<br />

28

Transaktional orientiertes Äquilibrationsmodell von Belastung<br />

Beruflich<br />

Objektive <strong>Belastungen</strong><br />

als Anforderungen aus<br />

der Umwelt<br />

Privat<br />

T<br />

R<br />

A<br />

N<br />

S<br />

A<br />

K<br />

T<br />

I<br />

O<br />

N<br />

Auf der Grundlage<br />

von:<br />

- persönlichen<br />

habituellen und<br />

situativen Motiven<br />

und Einstellungen<br />

- Bedürfnissen<br />

- Ressourcen,<br />

verstanden als<br />

Handlungs- und<br />

Bewältigungsvoraussetzungen<br />

und –möglichkeiten<br />

- situative und<br />

habituelle<br />

Persönlichkeitseigenschaften<br />

Individuum<br />

Kognitive Bewertungsprozesse<br />

Subjektive <strong>Belastungen</strong> und<br />

Selbstbelastungen als aufgrund<br />

verfestigter Verhaltensweisen selbst<br />

auferlegte <strong>Belastungen</strong>=<br />

Beanspruchungen<br />

Individuelles Belastungsempfinden<br />

als Gesamtheit aller<br />

Beanspruchungen und als Ergebnis<br />

der Anpassungsbemühungen des<br />

Individuums an die Umwelt =<br />

Stress<br />

I<br />

N<br />

T<br />

E<br />

R<br />

P<br />

R<br />

E<br />

T<br />

A<br />

T<br />

I<br />

O<br />

N<br />

R<br />

E<br />

A<br />

K<br />

T<br />

I<br />

O<br />

N<br />

Negativ-stressende<br />

Belastung aufgrund eines<br />

wahrgenommenen<br />

Ungleichgewichtes<br />

zwischen objektiver<br />

Belastung und<br />

individuellen<br />

Handlungsmöglichkeiten,<br />

Ressourcen ausgelastet<br />

oder überschritten,<br />

Gefühl: Bedrohung,<br />

Verlust, Schädigung<br />

Positive Belastung<br />

aufgrund eines<br />

wahrgenommenen<br />

Gleichgewichts<br />

(Äquilibration) zwischen<br />

objektiver Belastung und<br />

individuellen<br />

Handlungsmöglichkeiten;<br />

Ressourcen noch nicht<br />

ausgelastet,<br />

Gefühl des Gewinns oder<br />

der Herausforderung<br />

F<br />

O<br />

L<br />

G<br />

E<br />

N<br />

29

Unter Berücksichtigung der<br />

entwicklungspsychologischen Perspektive – <strong>Studien</strong>anfänger als junge<br />