Open Access-PDF zum Zitieren - Monitor Versorgungsforschung

Open Access-PDF zum Zitieren - Monitor Versorgungsforschung

Open Access-PDF zum Zitieren - Monitor Versorgungsforschung

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Wissenschaft<br />

MVF 03/2011 4. Jahrgang 06.06.2011<br />

Dr. med. Torsten Kühn MBA<br />

Ranibi<strong>zum</strong>ab oder<br />

Bevaci<strong>zum</strong>ab? Wie viel<br />

Evidenz benötigt die<br />

Augenheilkunde?<br />

Seit Januar 2011 ist Ranibi<strong>zum</strong>ab für die Behandlung des<br />

Visusverlusts als Folge eines diabetischen Makulaödems<br />

zugelassen. Aflibercept (VEGF Trap-Eye, Eylea®) benötigte im<br />

direkten Vergleich zu Ranibi<strong>zum</strong>ab rund 42% weniger Injektionen<br />

pro Patient und Jahr, um eine Nicht-Unterlegenheit in<br />

der Behandlung der neovaskulären AMD zu demonstrieren. Die<br />

Zulassung von Aflibercept für die neovaskuläre AMD wird für<br />

das Jahr 2012 erwartet. Durch die Indikationserweiterungen<br />

und Neuzulassungen sowie dem Umstand, dass es sich bei der<br />

intravitrealen VEGF-Inhibition um eine palliative Behandlung<br />

chronisch Kranker handelt, wird eine zunehmend wachsende<br />

Anzahl an ophthalmologischen Patienten mit VEGF-Inhibitoren<br />

behandelbar sein, woraus ein Ausgabenanstieg für die gesetzliche<br />

und private Krankenversicherung in Deutschland resultiert.<br />

Mit dem Ziel, den ophthalmologischen Anti-VEGF-Markt korrekt<br />

abzubilden und Aussagen über zukünftige Marktentwicklungen<br />

zu ermöglichen, wurde eine bundesweite Versorgungsanalyse<br />

durchgeführt, die eine Vielzahl von operativen Augenärzten in<br />

Klinik und Niederlassung involvierte.<br />

>> 615 augenheilkundliche Zentren (Klinik und Niederlassung) wurden<br />

ausgewählt, um an der Befragung teilzunehmen. Als Einschlusskriterien<br />

wurden operative Tätigkeit und Erfahrung im Umgang mit IVOM<br />

und VEGF-Inhibitoren definiert. Publikationen und Internetpräsenz<br />

waren hilfreich bei der Teilnehmerselektion. Pro Zentrum konnte nur<br />

ein Augenarzt an der Befragung teilnehmen, vorzugsweise der Augenarzt,<br />

dessen Expertise den Bereich der VEGF-Inhibitoren umfasste. Die<br />

Befragung wurde im November und Dezember 2009 durchgeführt, die<br />

Auswertung im ersten Halbjahr 2010.<br />

Ergebnisse<br />

615 Augenärzte in Klinik und Niederlassung mit dem nachweislichen<br />

Schwerpunkt „IVOM“ wurden telefonisch kontaktiert. Von 615 nahmen<br />

253 (41,1%) Augenärzte an der Befragung teil, während 362 (58,9%)<br />

Augenärzte die Teilnahme ablehnten. Von den 253 teilnehmenden Augenärzten<br />

waren <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Datenerhebung 40 (15,8%) in öffentlichen<br />

Kliniken und 213 (84,2%) in Niederlassung tätig. 246 der<br />

253 Teilnehmer gaben an, intravitreale operative Medikamenteneingabe<br />

und Diagnostik selbst durchzuführen.<br />

Die Verteilung und Wirkung der VEGF-Inhibitoren Bevaci<strong>zum</strong>ab, Pegaptanib<br />

und Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />

Auf die Frage der Marktanteile der VEGF-Inhibitoren Ranibi<strong>zum</strong>ab,<br />

Bevaci<strong>zum</strong>ab und Pegaptanib gaben 227 der Teilnehmer die Auskunft,<br />

Abstract<br />

Die VEGF-Antagonisierung ist eine bedeutende Behandlungsoption für Patienten<br />

mit ophthalmologischen Erkrankungsbildern wie der neovaskulären AMD<br />

oder den diabetischen Augenerkrankungen. Für den augenheilkundlichen<br />

Anti-VEGF-Markt stehen kaum Versorgungsdaten zur Verfügung, da die VEGF-<br />

Antagonisten Bevaci<strong>zum</strong>ab und Ranibi<strong>zum</strong>ab als Rezepturen angewendet<br />

(ausgeeinzelt) werden und die intravitreale operative Medikamenteneinbringung<br />

(IVOM) nicht im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) abgebildet ist.<br />

Eine Befragung von Experten in Deutschland wurde mit dem Ziel durchgeführt,<br />

Informationen <strong>zum</strong> Einsatz der VEGF-Antagonisten in augenheilkundlichen<br />

Indikationen zu erheben. Diese Datenerhebung zeigt, dass der ophthalmologische<br />

Anti-VEGF-Markt transparent erfasst und die Versorgungsqualität gesichert<br />

werden kann, wenn aus einer regelmäßigen Evaluation von Versorgungsdaten<br />

nachfolgend Management-Handlungen abgeleitet werden.<br />

Keywords<br />

Bevaci<strong>zum</strong>ab, Avastin, Ranibi<strong>zum</strong>ab, Lucentis, Luzentis, Pegaptanib, Macugen,<br />

Ozurdex, Aflibercept, VEGF Trap-Eye, VEGF Trap, AMD, altersbedingte<br />

Makuladegeneration, DMÖ, DME, diabetisches Makulaödem, RVO, retinaler<br />

Venenverschluss, Muster 16, Selektivverträge, Kostenerstattung, intravitreale<br />

Injektion, IVOM, EBM-Ziffer<br />

Angiogenese<br />

Die Angiogenese gilt als Schlüsselprozess bei der Entstehung der neovaskulären<br />

Form der altersbedingten Makuladegeneration (AMD), eine der Hauptursachen<br />

für Erblindung im Alter. Nach Identifikation von VEGF-A (Vascular Endothelial<br />

Growth Factor) als Hauptmediator von Angiogenese und Leckage bei der Pathogenese<br />

der neovaskulären AMD begann Ende der 1990er Jahre die Entwicklung<br />

dreier Moleküle – Pegaptanib, Aflibercept und Ranibi<strong>zum</strong>ab – mit dem Ziel, das<br />

ophthalmologische Erkrankungsbild erfolgreicher behandelbar zu machen. Am<br />

31. Januar 2006 erfolgte die Zulassung von Pegaptanib (Macugen®) für die<br />

Behandlung der neovaskulären AMD durch die europäische Zulassungsbehörde<br />

EMA (European Medicines Agency). Pegaptanib steht für ein Aptamer, welches<br />

gezielt die VEGF-A-Isoform 165 inhibiert. Ranibi<strong>zum</strong>ab (Lucentis®), ein gegen<br />

alle VEGF-A-Isoformen gerichtetes Antikörperfragment wurde am 22. Januar<br />

2007 für die Behandlung der neovaskulären AMD durch die EMA zugelassen.<br />

Weltweit und auch in Deutschland wurden Patienten mit neovaskulärer AMD<br />

bereits vor der Zulassung von Pegaptanib und Ranibi<strong>zum</strong>ab mit Bevaci<strong>zum</strong>ab<br />

(Avastin®) behandelt. Bevaci<strong>zum</strong>ab steht für einen vollständigen IgG-Antikörper<br />

mit dem identischen Wirkmechanismus wie Ranibi<strong>zum</strong>ab. Nach Zulassung<br />

am 12. Januar 2005 für die Behandlung des metastasierten Kolorektalkarzinoms<br />

stand Bevaci<strong>zum</strong>ab auch für den ophthalmologischen Einsatz in Deutschland<br />

zur Verfügung. Im Jahr 2005 entstanden die ersten Publikationen, welche<br />

die Wirkung von intravitreal verabreichtem Bevaci<strong>zum</strong>ab auf Patienten mit<br />

neovaskulärer AMD und anderen Erkrankungsbildern darstellten.<br />

VEGF-Inhibitoren<br />

VEGF-Inhibitoren, die zur Behandlung von Netzhauterkrankungen eingesetzt<br />

werden, sind in das betroffene Auge durch eine intravitreale operative Medikamenteneingabe<br />

(IVOM) einzubringen. Die IVOM ist nicht im Einheitlichen<br />

Bewertungsmaßstab abgebildet, so dass eine Verordnung von VEGF-Inhibitoren<br />

in der Augenheilkunde nur sehr selten auf einem Kassenrezept (Muster 16)<br />

erfolgt. Zwei Alternativen werden erfolgreich genutzt: Kostenerstattungsprinzip<br />

und Behandlung im Rahmen von (vertraglichen) Kooperationen zwischen<br />

Krankenkassen und ärztlichen Leistungserbringern, jeweils kombiniert mit<br />

einer Arzneimittelverordnung auf Privatrezept.<br />

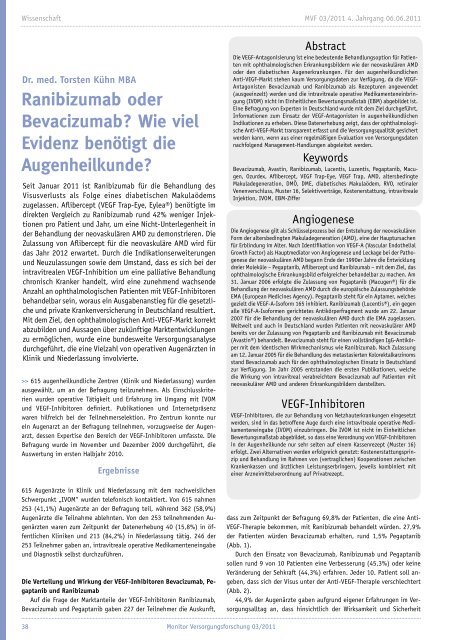

dass <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Befragung 69,8% der Patienten, die eine Anti-<br />

VEGF-Therapie bekommen, mit Ranibi<strong>zum</strong>ab behandelt würden. 27,9%<br />

der Patienten würden Bevaci<strong>zum</strong>ab erhalten, rund 1,5% Pegaptanib<br />

(Abb. 1).<br />

Durch den Einsatz von Bevaci<strong>zum</strong>ab, Ranibi<strong>zum</strong>ab und Pegaptanib<br />

sollen rund 9 von 10 Patienten eine Verbesserung (45,3%) oder keine<br />

Veränderung der Sehkraft (44,3%) erfahren. Jeder 10. Patient soll angeben,<br />

dass sich der Visus unter der Anti-VEGF-Therapie verschlechtert<br />

(Abb. 2).<br />

44,9% der Augenärzte gaben aufgrund eigener Erfahrungen im Versorgungsalltag<br />

an, dass hinsichtlich der Wirksamkeit und Sicherheit<br />

38<br />

<strong>Monitor</strong> <strong>Versorgungsforschung</strong> 03/2011

MVF 03/2011 4. Jahrgang 06.06.2011<br />

Wissenschaft<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

©MVF<br />

Marktanteile der<br />

VEGF-Antagonisten<br />

Avastin<br />

Macugen<br />

1,5<br />

27,9<br />

69,8<br />

Lucentis<br />

Abb. 1: Marktanteile der<br />

VEGF-Inhibitoren Ranibi<strong>zum</strong>ab,<br />

Bevaci<strong>zum</strong>ab & Pegaptanib,<br />

bezogen auf behandelte Patienten<br />

<strong>zum</strong> Zeitpunkt der Befragung<br />

(November und Dezember 2009).<br />

Über alle Indikationen hinweg besitzt<br />

Ranibi<strong>zum</strong>ab mit 69,8% den<br />

größten Marktanteil (n=227)<br />

100%<br />

10%<br />

0%<br />

©MVF<br />

Nutzen-Einschätzung<br />

gleichbleibend<br />

Visusverbesserung<br />

verschlechtert<br />

Abb. 2 : Nach Einschätzung der teilnehmenden<br />

Augenärzte profitieren<br />

89,6% der behandelten Patienten von<br />

der Anti-VEGF-Therapie mit Macugen,<br />

Avastin oder Lucentis (n=201).<br />

Bevaci<strong>zum</strong>ab und Ranibi<strong>zum</strong>ab gleichwertig und beide Arzneimittel<br />

Pegaptanib überlegen seien (n=214).<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10,4<br />

44,3<br />

45,3<br />

Ärzte, die Patienten<br />

mit und ohne<br />

diabetischen Augenerkrankungen<br />

behandeln<br />

Patienten mit diab. Augenerkrankungen<br />

Patienten ohne diab. Augenerkrankungen<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

2,5<br />

97,2<br />

Abb. 3: Anteil der Augenärzte, die<br />

<strong>zum</strong> Zeitpunkt der Befragung Patienten<br />

mit diabetischen Augenerkrankungen<br />

behandeln (n=253).<br />

nach der Lasertherapie positionieren<br />

56,6% der Befragten VEGF-Inhibitoren<br />

(n=214).<br />

Die intravitreale Arzneimitteltherapie<br />

findet bei mehreren Erkrankungsbildern<br />

Anwendung<br />

Die Befragung fand im November<br />

und Dezember 2009 statt. In<br />

Deutschland war bis <strong>zum</strong> Januar<br />

2011 die neovaskuläre AMD das<br />

einzige Erkrankungsbild, für dessen<br />

Behandlung die intravitreale Verabreichung<br />

eines VEGF-Inhibitors zugelassen<br />

war. Vor diesem Hintergrund<br />

wurde den teilnehmenden Ophthalmologen<br />

die Frage gestellt, ob sich<br />

die intravitreale Arzneimitteltherapie<br />

lediglich auf die neovaskuläre<br />

AMD beschränkt oder darüber hinaus<br />

auch andere Anwendungsgebiete<br />

umfasst. 79,5% der Augenärzte gaben<br />

an, weitere Erkrankungsbilder zu<br />

behandeln, während 17,7% mitteilten,<br />

dass sie die intravitreale Arzneimitteltherapie<br />

auf die neovaskuläre<br />

AMD begrenzen. 2,8% der Teilnehmer<br />

machten zu dieser Fragestellung<br />

keine Angabe (Tab. 1).<br />

Die Augenärzte, welche mitteilten,<br />

dass sie die VEGF-Inhibition<br />

nicht auf die neovaskuläre AMD begrenzen,<br />

wurden aufgefordert, spontan<br />

die Erkrankungsbilder zu nennen,<br />

welche sie mit der intravitrealen<br />

Arzneimitteltherapie behandeln. 197<br />

Ophthalmologen nannten spontan neben der neovaskulären AMD 16<br />

weitere Anwendungsgebiete der intravitrealen VEGF-Inhibition. Zu den<br />

Erkrankungsbildern, die in über 50% der Fälle genannt wurden, zählen<br />

das diabetische Makulaödem, das Irvine-Gass-Syndrom, die neovaskuläre<br />

AMD und das Makulaödem als Folge eines Venenverschlusses (Tab. 2).<br />

Anti-VEGF-Therapie für Patienten mit diabetischen Augenerkrankungen<br />

Der Begriff „diabetische Augenerkrankungen“ vereint hier die diabetische<br />

Retinopathie und die diabetische Makulopathie (das diabetische<br />

Makulaödem). 97,2% der befragten Augenärzte gaben an, Patienten<br />

mit diabetischen Augenerkrankungen zu behandeln. 2,8% behandelten<br />

<strong>zum</strong> Zeitpunkt der Befragung nach eigenen Angaben keine Patienten<br />

mit diabetischen Augenerkrankungen (Abb. 3).<br />

Während 26,1% der Augenärzte davon ausgehen, dass weniger als<br />

10% der Patienten mit diabetischen Augenerkrankungen in Behandlung<br />

sind, schätzen 23,4% dass alle behandelbaren Patienten gegenwärtig<br />

in Behandlung sind (Abbildung 4).<br />

89,2% der Augenärzte definieren <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Datenerhebung<br />

die Lasertherapie als ‚First Line‘ für Patienten mit diabetischen<br />

Augenerkrankungen. Dagegen betrachten rund 5,6% der Experten VE-<br />

GF-Inhibitoren als Mittel der ersten Wahl (n=251). Als ‚Second Line‘<br />

in Prozent<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

©MVF<br />

0<br />

26,1<br />

unter<br />

10%<br />

Anteil der Patienten mit diabetischen<br />

Augenerkrankungen in Behandlung<br />

23,9<br />

10 bis<br />

49%<br />

26,6<br />

50 bis<br />

99%<br />

23,4<br />

100%<br />

Abb. 4 : Anteil der Patienten, die von einer diabetischen Augenerkrankung<br />

betroffen und in Behandlung sind (n=188).<br />

<strong>Monitor</strong> <strong>Versorgungsforschung</strong> 03/2011 39

Wissenschaft<br />

MVF 03/2011 4. Jahrgang 06.06.2011<br />

Arzneimittelpreise, Honorare, Selektivverträge und Medikamentenauseinzelung<br />

Über 90% der Augenärzte halten die Arzneimittel Macugen und Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />

für überteuert. Lediglich 8,7% der Augenärzte empfinden<br />

den Apothekenverkaufspreis von Macugen für angemessen, nur 7,9%<br />

halten den Apothekenverkaufspreis von Ranibi<strong>zum</strong>ab für gerechtfertigt<br />

(Tab.3).<br />

60,0% der Augenärzte sind nach eigenen Angaben <strong>zum</strong> Zeitpunkt<br />

der Befragung Vertragspartner von Krankenkassen hinsichtlich der<br />

IVOM. Dabei handele es sich vorwiegend um Verträge gemäß §§140a<br />

ff. SGB V (integrierte Versorgung) und weniger um Verträge gemäß<br />

§73c SGB V (besondere ambulante ärztliche Behandlung). 40,0% der<br />

Befragten gaben an, keiner vertraglichen Krankenkassenkooperation<br />

beigetreten zu sein (Abb. 5).<br />

Die Fragestellung, ob das Honorar für die intravitreale operative Medikamenteneingabe<br />

den ärztlichen Aufwand angemessen widerspiegelt,<br />

bejahten 83,3% der befragten Augenärzte. Dagegen halten 16,7% der<br />

Augenärzte die IVOM für nicht ausreichend honoriert (Tabelle 4). Im<br />

bundesweiten Durchschnitt beträgt das ärztliche Honorar für die IVOM<br />

<strong>zum</strong> Zeitpunkt der Datenerhebung nach Aussagen der Befragten 291,15<br />

Behandeln Sie ausschließlich Patienten mit<br />

neovaskulärer AMD mit intravitrealer Arzneimittelgabe?<br />

Anteil der<br />

Augenärzte<br />

(n=248)<br />

Ja 17,7%<br />

Nein 79,5%<br />

Keine Angabe 2,8%<br />

Tab. 1: Anteil der Augenärzte, welche ausschließlich die neovaskuläre AMD<br />

mit der intravitrealen Verabreichung von Arzneimitteln behandeln oder zudem<br />

weitere Erkrankungsbilder (n=248).<br />

Eur, während die Spannbreite von 150,00 Eur bis 450,00 Eur reicht<br />

(n = 185). Die Implementierung einer EBM-Ziffer für die intravitreale<br />

operative Medikamenteneingabe befürworteten 9,4% der Augenärzte.<br />

Während 62,9% der Augenärzte die EBM-Ziffer für den Fall akzeptieren<br />

würden, dass das Honorar für die IVOM bei mindestens 300,00 Eur liegt,<br />

lehnen 27,7% der Teilnehmer die EBM-Ziffer kategorisch ab (Tab. 4).<br />

Ist die Auseinzelung der VEGF-Inhibitoren bedenklich?<br />

Die Auseinzelung der VEGF-Inhibitoren Bevaci<strong>zum</strong>ab und Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />

halten 66,4% der Augenärzte für bedenklich. Von diesen<br />

66,4% würden 50,7% die Auseinzelung und den nachfolgenden Transport<br />

<strong>zum</strong> Operateur für den Fall befürworten, dass der Nachweis der<br />

Arzneimittelqualität (Wirksamkeit und Sicherheit) erbracht wird und<br />

das ausgeeinzelte Produkt als bedenkenlos eingestuft werden kann.<br />

Dagegen lehnen 49,3% der Augenärzte, welche die Auseinzelung als<br />

bedenklich einstuften, diese Praxis auch unter allen Hypothesen ab.<br />

31,8% der Augenärzte halten die Auseinzelung der VEGF-Inhibitoren<br />

für unbedenklich, während 1,8% keine Angaben zu dieser Fragestellung<br />

machten (n = 220; Abb. 6)<br />

Diskussion<br />

Die Dominanz von Ranibi<strong>zum</strong>ab im Markt der intravitrealen VEGF-<br />

Inhibitoren mit einen Marktanteil von 69,8% basiert auf einer juristischen<br />

Diskussion um Off Label Use und Arzthaftung.<br />

In Bezug auf behandelte Patienten besitzt Ranibi<strong>zum</strong>ab im Markt<br />

Bitte nennen Sie spontan die Erkrankungsbilder,<br />

die Sie regelmäßig mit VEGF-Inhibitoren<br />

behandeln!<br />

Anteriore Ischämische Optikusneuropathie (AION) 1,5%<br />

Arterienverschluss (AAV und ZAV) 25,4%<br />

Chorioretinitis 1,0%<br />

CNV idiopathischer Genese 17,3%<br />

CNV infolge pathologischer Myopie 20,8%<br />

Diabetische Retinopathie 28,4%<br />

Diabetisches Makulaödem 85,8%<br />

Hornhautneovaskularisationen (subkonjunktival) 38,6%<br />

Irvine-Gass-Syndrom 55,8%<br />

Morbus Best (vitelliforme Makuladystrophie) 2,5%<br />

Neovaskuläre AMD (feuchte AMD) 98,0%<br />

Neovaskularisationsglaukom 33,0%<br />

Pseudoexfoliationssyndrom 3,6%<br />

Retinopathia centralis serosa (RCS) 6,1%<br />

Strahlenretinopathie 0,5%<br />

Uveitis 6,6%<br />

Venenverschluss (VAV und ZVV) 55,8%<br />

Anteil der<br />

Augenärzte<br />

(n=197)<br />

Tab.2: Darstellung der Erkrankungsbilder, welche von den teilnehmenden Augenärzten<br />

(n=197) durch die intravitreale Verabreichung von VEGF-Inhibitoren<br />

behandelt werden. Mehrfachnennungen waren möglich und gewünscht.<br />

Halten Sie den Apothekenverkaufspreis von<br />

Macugen in Höhe von 854,15 Euro* für angemessen?<br />

Ja 8,7%<br />

Nein, zu hoch 91,3%<br />

Halten Sie den Apothekenverkaufspreis von<br />

Lucentis in Höhe von 1.296,22 Eur* für angemessen?<br />

Ja 7,9%<br />

Nein, zu hoch 92,1%<br />

Anteil der<br />

Augenärzte<br />

(n=173)<br />

Anteil der<br />

Augenärzte<br />

(n=215)<br />

Tab.3: Anteil der Augenärzte, welche die Apothekenverkaufspreise von Macugen<br />

(n=173) und Lucentis (n=215) für angemessen oder ungerechtfertigt (zu<br />

hoch) halten.<br />

*Apothekenverkaufspreis (AVP) <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Befragung. Zum gegenwärtigen<br />

Zeitpunkt liegt der AVP für Lucentis bei 1.285,90 Eur und der AVP von<br />

Macugen bei 847,36 Eur (Stand: 01.05.2011)<br />

der intravitrealen VEGF-Inhibitoren einen Marktanteil in Höhe von<br />

69,8% und Bevaci<strong>zum</strong>ab einen Marktanteil in Höhe von 27,9%, obwohl<br />

• Ranibi<strong>zum</strong>ab und Bevaci<strong>zum</strong>ab mit der VEGF-A-Inhibition einen identischen<br />

Wirkmechanismus besitzen,<br />

• 44,9% der Augenärzte aufgrund eigener Erfahrung annehmen, dass<br />

Ranibi<strong>zum</strong>ab und Bevaci<strong>zum</strong>ab in Wirksamkeit und Sicherheit für die<br />

Behandlung ophthalmologischer Erkrankungsbilder gleichwertig sind<br />

und der durchschnittliche Apothekenverkaufspreis einer 1,25mg-Bevaci<strong>zum</strong>ab-Spritze<br />

mit rund 59,00 Euro deutlich geringer ist als der<br />

AVP einer 0,5mg-Ranibi<strong>zum</strong>ab-Spritze.<br />

40<br />

<strong>Monitor</strong> <strong>Versorgungsforschung</strong> 03/2011

MVF 03/2011 4. Jahrgang 06.06.2011<br />

Wissenschaft<br />

Ärzte mit und ohne<br />

Selektiv-Vertrag<br />

mit Vertrag<br />

ohne vertrag<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

40,0<br />

Die Dominanz von Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />

ist durchaus nachvollziehbar, da<br />

aus der juristischen Diskussion um<br />

Off-Label-Anwendung und Arzthaftung<br />

Unsicherheit unter den<br />

ärztlichen Leistungserbringern<br />

resultiert. Schließlich wird Bevaci<strong>zum</strong>ab<br />

in der Augenheilkunde weder<br />

durch einen pharmazeutischen<br />

Unternehmer vermarktet noch ist<br />

Bevaci<strong>zum</strong>ab für die Behandlung<br />

augenheilkundlicher Erkrankungen<br />

zugelassen.<br />

Ist das durchschnittliche Honorar für die IVOM<br />

angemessen?<br />

Ja 83,3%<br />

Nein, zu niedrig 16,7%<br />

Befürworten Sie die Implementierung einer<br />

EBM-Ziffer für die IVOM?<br />

Ja 9,4%<br />

Ja, solange das IVOM-Honorar ≥ 300,00 Eur ist 62,9%<br />

Anteil der<br />

Augenärzte<br />

(n=220)<br />

Anteil der<br />

Augenärzte<br />

(n=224)<br />

©MVF<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

60,0<br />

Abb.5: Anteil der Augenärzte, die<br />

keiner oder mindestens einer vertraglichen<br />

Kooperation mit einer Krankenkasse<br />

beigetreten sind (n=210)<br />

Die VEGF-Inhibitoren Bevaci<strong>zum</strong>ab,<br />

Ranibi<strong>zum</strong>ab und Pegaptanib<br />

werden bei einer Vielzahl<br />

an augenheilkundlichen<br />

Erkrankungen gleichermaßen<br />

‚off-label‘ eingesetzt<br />

Gegenwärtig ist Pegaptanib<br />

ausschließlich für die Behandlung<br />

der neovaskulären AMD zugelassen,<br />

während Ranibi<strong>zum</strong>ab eine<br />

Zulassung für die Behandlung der<br />

neovaskulären AMD sowie des Visusverlusts<br />

als Folge eines diabetischen<br />

Makulaödems besitzt. Darüber<br />

hinaus existiert eine Vielzahl an<br />

Erkrankungsbildern, welche mit den<br />

VEGF-Inhibitoren Bevaci<strong>zum</strong>ab, Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />

und Pegaptanib behandelt<br />

werden, obgleich keines der<br />

genannten Arzneimittel für diese<br />

Indikationen zugelassen ist. Insbesondere<br />

die Off-Label-Anwendung<br />

von Bevaci<strong>zum</strong>ab stellt für viele<br />

Erkrankungsbilder in der Augenheilkunde eine sinnvolle, und vom Betroffenen<br />

aus eigener Kraft finanzierbare Behandlungsmöglichkeit dar.<br />

Der Einsatz der VEGF-Inhibitoren für Patienten mit diabetischen<br />

Augenerkrankungen wird zunehmen<br />

97,2% der Augenärzte behandeln <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Befragung Patienten<br />

mit diabetischen Augenerkrankungen. 89,2% der Augenärzte<br />

definieren die Lasertherapie als ‚First Line‘, 56,6% die VEGF-Inhibitoren<br />

als ‚Second Line‘. Erfolgreiche Phase-II-Studien reichten für 5,6%<br />

der Augenärzte aus, um bereits <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Befragung – <strong>zum</strong><br />

Zeitpunkt der Befragung lag für keinen VEGF-Inhibitor eine Zulassung<br />

zur Behandlung von diabetischen Augenerkrankungen vor – die VEGF-<br />

Inhibitoren vor die Laserbehandlung als Mittel der Wahl für Patienten<br />

mit diabetischen Augenerkrankungen zu positionieren. Sehr häufig gaben<br />

Augenärzte an, dass mit Vorliegen positiver Ergebnisse der Phase-<br />

III-Studien die VEGF-Inhibition den Vorzug vor der Laserbehandlung<br />

erhielte. Mittlerweile ist Ranibi<strong>zum</strong>ab für die Behandlung einer Visusbeeinträchtigung<br />

infolge eines diabetischen Makulaödems zugelassen.<br />

Die Ausgaben der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung für<br />

die Behandlung von Patienten mit diabetischen Augenerkrankungen<br />

werden sich erhöhen, indem die Marktanteile der VEGF-Inhibitoren –<br />

insbesondere Ranibi<strong>zum</strong>ab – innerhalb des Marktes „diabetische Au-<br />

Nein 27,7%<br />

Tab.4: Anteil der Augenärzte, welche das IVOM-Honorar für angemessen oder<br />

zu niedrig bewerten (n=220) und die Implementierung einer EBM-Ziffer für die<br />

IVOM befürworten oder ablehnen (n=224).<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

©MVF<br />

unbedenklich<br />

Auseinzelung bedenklich<br />

31,8<br />

66,4<br />

Keine Angabe<br />

Auseinzelung<br />

1,8<br />

Abb.6: Anteil der Augenärzte, welche die Auseinzelung der VEGF-Antagonisten<br />

für bedenklich bzw. unbedenklich einstufen. 66,4% der Augenärzte stufen<br />

das gegenwärtige Verfahren zur Aufteilung von Arzneimitteln als bedenklich<br />

ein, davon fordern 50,7% Nachweise zur Bestätigung der Arzneimittelqualität<br />

(n=220)<br />

49,3<br />

Auseinzelung<br />

der VEGF- Antagonisten<br />

ist<br />

bedenklich<br />

50,7<br />

Auseinzelung der<br />

VEGF- Antagonisten<br />

ist unbedenklich,<br />

wenn<br />

die Bestätigung<br />

der Arzneimittelqualität<br />

erbracht<br />

wird<br />

<strong>Monitor</strong> <strong>Versorgungsforschung</strong> 03/2011 41

Wissenschaft<br />

MVF 03/2011 4. Jahrgang 06.06.2011<br />

generkrankungen“ steigen und sich die Anzahl behandelbarer Patienten<br />

erhöht. Immerhin sind 76,0% der Augenärzte davon überzeugt, dass<br />

nicht alle Patienten mit diabetischen Augenerkrankungen behandelt<br />

werden, während nur 24,0% davon ausgehen, dass sich alle behandelbaren<br />

Patienten auch in Behandlung befinden. Die Kommunikation<br />

von positiven Resultaten klinischer Phase-III-Studien kann die Anzahl<br />

der Patienten in den augenärztlichen Praxen und Kliniken signifikant<br />

steigern.<br />

60% der operativ tätigen Augenärzte nutzen das Instrument „Selektivvertrag“<br />

60,0% der teilnehmenden Ophthalmologen gaben an, dass sie einem<br />

oder mehreren Krankenkassenverträgen beigetreten sind. Kaum eine<br />

andere Fachgruppe wird eine derartige Flächendeckung an Krankenkassenkooperationen<br />

vorweisen können. Die Kombination aus fehlender<br />

EBM-Ziffer und einer für die ärztlichen Leistungserbringer nicht nachvollziehbaren<br />

Preisbildung der pharmazeutischen Hersteller kann als<br />

treibende Kraft für die Vielzahl der Kooperationen angesehen werden.<br />

Vertragliche Krankenkassenkooperationen lassen neben der Kostenbegrenzung<br />

und der Qualitätsbestimmung und -sicherung auch eine Verminderung<br />

des ärztlichen bürokratischen Aufwands zu. Schließlich ist<br />

der bürokratische Aufwand des Kostenerstattungsprinzips für Patient<br />

und behandelnden Arzt hoch.<br />

Durch die Selektivverträge ist für behandlungsbedürftige Patienten<br />

flächendeckend ein Zugang zur notwendigen Anti-VEGF-Therapie gegeben.<br />

Die Schaffung einer EBM-Ziffer brächte hinsichtlich einer zeitnahen<br />

und unbürokratischen Patientenversorgung keinerlei Vorteile.<br />

Die Erfassung des ophthalmologischen Anti-VEGF-Marktes erfordert<br />

eine spezifische Datengewinnung und -verwertung<br />

Die Verordnung der VEGF-Inhibitoren findet nahezu ausschließlich<br />

auf Privatrezepten statt. Dies begründet die Tatsache, dass Versorgungsdaten<br />

über den ophthalmologischen Markt der VEGF-Inhibitoren fehlen.<br />

Regionen-spezifische oder bundesweite Hochrechnungen sind mit den<br />

gebräuchlichen Software-Lösungen, die in der Regel auf abgerechnete<br />

Muster 16 zugreifen, nicht möglich. Die gesetzlichen und privaten Krankenversicherer<br />

können – unter Aufwendung gesteigerter Ressourcen –<br />

den eigenen ophthalmologischen Anti-VEGF-Markt auswerten.<br />

Der Rückschluss von abgerechneten Muster 16 auf die behandelte<br />

Anzahl der Patienten ist jedoch nicht möglich, da Bevaci<strong>zum</strong>ab und Ra-<br />

nibi<strong>zum</strong>ab ausgeeinzelt werden. Aus den Packungen werden Teilmengen<br />

entnommen und zur Patientenbehandlung genutzt. Eine einzelne<br />

abgerechnete Packung von Ranibi<strong>zum</strong>ab und Bevaci<strong>zum</strong>ab steht somit<br />

für mehrere behandelte Patienten. Zudem verbleibt nach Herstellung<br />

der körpergewichtsadaptierten Bevaci<strong>zum</strong>ab-Infusionslösungen für<br />

onkologische Patienten häufig eine Wirkstoffrestmenge, die für die<br />

Behandlung von ophthalmologischen Patienten verwendet werden<br />

kann. Eine einzelne abgerechnete Packung Bevaci<strong>zum</strong>ab kann somit<br />

für einen onkologischen Patienten und mehrere ophthalmologische<br />

Patienten stehen. Das Ziel, die intravitreale Arzneimitteltherapie in<br />

ihrer Quantität und Qualität zu evaluieren und zu sichern, erfordert<br />

die vollständige und transparente Erfassung der Arzneimittelwertschöpfungskette.<br />

Dagegen brächte die Schaffung einer EBM-Ziffer hinsichtlich<br />

der Transparenz des augenheilkundlichen Anti-VEGF-Marktes<br />

keinerlei Vorteile.<br />

Ist Aflibercept der kommende Goldstandard?<br />

Forschung und Entwicklung von Aflibercept werden von dem USamerikanischen<br />

Unternehmen Regeneron in Kooperation mit Sanofi-<br />

Aventis (Onkologie) und Bayer Healthcare (Ophthalmologie) geleistet.<br />

Diese Art der Kooperation erinnert stark an die Konstellation rund um<br />

Ranibi<strong>zum</strong>ab. Genentech entwickelte und vertreibt mit Novartis Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />

und mit Roche Bevaci<strong>zum</strong>ab. Doch während es sich bei Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />

und Bevaci<strong>zum</strong>ab um unterschiedliche Moleküle handelt, wird<br />

hinter der onkologischen Therapieoption VEGF Trap und der ophthalmologischen<br />

Therapieoption VEGF Trap-Eye der identische Wirkstoff<br />

Aflibercept stehen.<br />

Die Zulassung von Aflibercept für die Behandlung von Patienten<br />

mit neovaskulärer AMD wird für das Jahr 2012 erwartet. Der Erfolg<br />

von Eylea® ist abhängig von der Bereitschaft Bayers, innovative Vermarktungsmaßnahmen<br />

in Kooperation mit gesetzlichen und privaten<br />

Krankenkassen sowie den augenheilkundlichen Leistungserbringern zu<br />

verwirklichen.<br />

Bevaci<strong>zum</strong>ab ist in der Phase-III-Studie CATT Ranibi<strong>zum</strong>ab nicht<br />

unterlegen<br />

Ein identischer Wirkmechanismus von Bevaci<strong>zum</strong>ab und Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />

war in der Vergangenheit ausreichend, um die Ergebnisse<br />

der Phase-III-Studien MARINA, ANCHOR und PIER, in welchen die<br />

Literatur<br />

Ferrara N, Damico L, Shams N et al. Development of Ranibi<strong>zum</strong>ab, an anti-vascular endothelial growth factor antigen binding fragment, as therapy or neovascular<br />

age-related macular degeneration. Retina 2006; 26: 859-870<br />

Pfizer Pharma GmbH: Fachinformation Pegaptanib®. In,Pfizer Pharma GmbH (Hrsg). Fachinformation Pegaptanib®. Rote Liste GmbH (Stand: März 2009)<br />

Gragoudas ES, Adamis AP, Cunningham ET Jr, et al. Pegaptanib for neovascular age-related macular degeneration. N Engl J Med 2004; 351: 2805-2816<br />

Ng EW, Sima DT, Calias P, et al. Pegaptanib, a targeted anti-VEGF aptamer for ocular vascular disease. Nat Rev Drug Discov 2006; 5: 123-132<br />

Rosenfeld PJ, Brown DM, Heier JS, et al. Ranibi<strong>zum</strong>ab for neovascular age-related macular degeneration: 2-year results of the MARINA study. N Engl J Med 2006;<br />

355: 1419-31<br />

Brown DM, Kaiser PK, Michels M et al. Ranibi<strong>zum</strong>ab versus Verteporfin for Neovascular Age-Related Macular Degeneration. N Engl J Med 2006; 355: 1432-44<br />

Novartis Pharma GmbH: Fachinformation Ranibi<strong>zum</strong>ab®. In, Novartis Pharma GmbH (Hrsg). Fachinformation Ranibi<strong>zum</strong>ab®. Rote Liste GmbH (Stand: Dezember 2008)<br />

Roche Pharma AG: Fachinformation Bevaci<strong>zum</strong>ab®. In,Roche Pharma AG (Hrsg). Fachinformation Bevaci<strong>zum</strong>ab®. Rote Liste GmbH (Stand: Juli 2009)<br />

Rosenfeld PJ, Moshfeghi AA, Puliafito CA. Optical coherence tomography findings after an intravitreal injection of bevaci<strong>zum</strong>ab (Bevaci<strong>zum</strong>ab) for neovascular agerelated<br />

macular degeneration. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2005 Jul-Aug; 36(4): 331-5<br />

Rosenfeld PJ, Fung AE, Puliafito CA. Optical coherence tomography findings after an intravitreal injection of bevaci<strong>zum</strong>ab (Bevaci<strong>zum</strong>ab) for macular edema from<br />

central retinal vein occlusion. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2005 Jul-Aug;36(4): 336-9<br />

Ahmadieh H, Moradian S, Malihi M. Rapid regression of extensive retinovitreal neovascularization secondary to branch retinal vein occlusion after a single intravitreal<br />

injection of bevaci<strong>zum</strong>ab. Int Ophthalmol. 2005 Aug-Oct; 26(4-5): 191-3<br />

The CATT Research Group. Ranibi<strong>zum</strong>ab and Bevaci<strong>zum</strong>ab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration. N Engl J Med 2011; abgerufen am 08.05.2011 unter:<br />

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1102673<br />

42<br />

<strong>Monitor</strong> <strong>Versorgungsforschung</strong> 03/2011

MVF 03/2011 4. Jahrgang 06.06.2011<br />

Wissenschaft<br />

Wirksamkeit und Sicherheit von Ranibi<strong>zum</strong>ab in der Behandlung der<br />

neovaskulären AMD untersucht wurde, auf Bevaci<strong>zum</strong>ab zu übertragen<br />

und trotz fehlender Zulassung die intravitreale Bevaci<strong>zum</strong>ab-Verabreichung<br />

als Standardbehandlung durchzuführen. Im Februar 2008<br />

wurde die Phase-III-Studie CATT (Comparison of Age-related Macular<br />

Degeneration Treatments Trials: Lucentis-Avastin Trial) durch die nationale<br />

Gesundheitsbehörde (National Eye Institute) der Vereinigten<br />

Staaten von Amerika mit 59 teilnehmenden Zentren gestartet. Rund<br />

1200 Patienten mit neovaskulärer AMD wurden auf vier Studienarme<br />

randomisiert, mit dem Ziel einen direkten Vergleich zwischen Ranibi<strong>zum</strong>ab<br />

und Bevaci<strong>zum</strong>ab bei der AMD-Behandlung herzustellen. Dabei<br />

wurden Bevaci<strong>zum</strong>ab und Ranibi<strong>zum</strong>ab sowohl monatlich als auch<br />

variabel bei Bedarf verabreicht. Die Patienten, welche in die Studienarme<br />

mit monatlicher Ranibi<strong>zum</strong>ab- oder Bevaci<strong>zum</strong>ab-Verabreichung<br />

randomisiert wurden, konnten nach einem Jahr re-randomisiert werden,<br />

um weiterhin monatlich oder nach Bedarf behandelt zu werden<br />

(Abb. 7).<br />

Die Ergebnisse der CATT-Studie liegen seit Ende April 2011 vor und<br />

zeigen, dass Bevaci<strong>zum</strong>ab und Ranibi<strong>zum</strong>ab vergleichbare Ergebnisse<br />

bei der Behandlung der neovaskulären AMD bewirken und die in den<br />

Zulassungsstudien für Ranibi<strong>zum</strong>ab durchgeführten monatlichen Injektionen<br />

bei den meisten Patienten nicht erforderlich sind. Mit monatlichen<br />

Untersuchungen des Augenhintergrundes und Re-Injektionen nach<br />

Bedarf lassen sich Ergebnisse erzielen, welche mit den Ergebnissen monatlicher<br />

Verabreichungen vergleichbar sind.<br />

Ranibi<strong>zum</strong>ab or Bevaci<strong>zum</strong>ab?<br />

What Evidence is needed for<br />

Ophthalmology?<br />

VEGF antagonism is an important treatment option for patients with<br />

eye diseases like wet AMD or diabetic eye diseases. Concerning VEGF<br />

antagonism in Germany`s Ophthalmology there is lack of health care<br />

data. A standardized telephonic survey addressing treating ophthalmologists<br />

in Germany was used to acquire information in terms of<br />

VEGF antagonists in Ophthalmology. To evaluate the ophthalmologic<br />

anti VEGF market in Germany and to identify and secure the treatment<br />

quality a recurring acquisition of health care data with following<br />

management actions is needed.<br />

Keywords<br />

Bevaci<strong>zum</strong>ab, Avastin, Ranibi<strong>zum</strong>ab, Lucentis, Pegaptanib, Macugen,<br />

Ozurdex, Aflibercept, VEGF Trap-Eye, VEGF Trap, AMD, age-related<br />

macular degeneration, DME, diabetic macular edema, RVO, retinal<br />

vein occlusion, reimbursement, intravitreal Injection<br />

Schlussfolgerung<br />

Der ophthalmologische Anti-VEGF-Markt erfordert zwingend eine<br />

regelmäßige Evaluation der Versorgungsdaten mit nachfolgender Ableitung<br />

von Management-Handlungen zur Bestimmung und Sicherung der<br />

Versorgungsqualität.<br />

Neben der Optimierung der Arzneimittelwertschöpfungskette ist<br />

eine dauerhafte und regelmäßig wiederkehrende Evaluation von Versorgungsdaten<br />

zu empfehlen. Schlüsselindikatoren zur Wirksamkeit und<br />

Sicherheit der VEGF-Inhibitoren sind hilfreich, um im Versorgungsalltag<br />

die ophthalmologische Anti-VEGF-Therapie in ihrer Qualität und<br />

Quantität zu bestimmen. Diese Daten eröffnen zudem die Möglichkeit,<br />

Managementhandlungen abzuleiten, um eine Qualitätssicherung der Behandlung<br />

auf höchstem Niveau zu erreichen.