10-Jahresbericht des Instituts (2002-2011) - Medizinische Fakultät ...

10-Jahresbericht des Instituts (2002-2011) - Medizinische Fakultät ...

10-Jahresbericht des Instituts (2002-2011) - Medizinische Fakultät ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

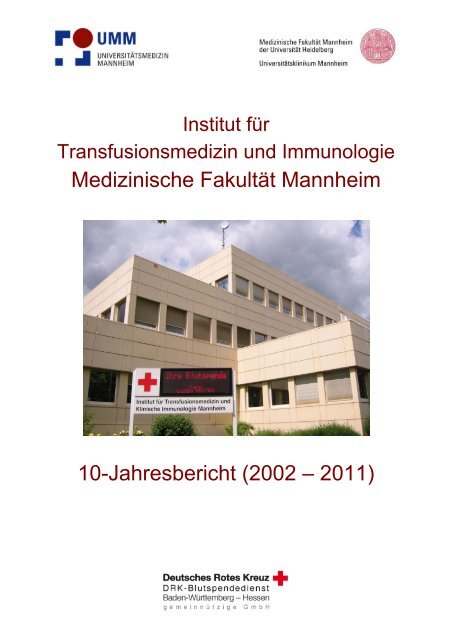

Institut für<br />

Transfusionsmedizin und Immunologie<br />

<strong>Medizinische</strong> Fakultät Mannheim<br />

<strong>10</strong>-<strong>Jahresbericht</strong> (<strong>2002</strong> – <strong>2011</strong>)

1 VORWORT 1<br />

2 DIE STANDORTE 2<br />

2.1 FRIEDRICH-EBERT-STRASSE <strong>10</strong>7: BLUTSPENDEZENTRALE 2<br />

2.2 BLUTBANK 3<br />

2.3 CENTRUM FÜR BIOMEDIZIN UND MEDIZINTECHNIK MANNHEIM (CBTM) 4<br />

2.3.1 FORSCHUNGSLABORE IN DEN RÄUMEN DES CBTM 4<br />

2.3.2 FLOWCORE MANNHEIM : CELL SORTING CORE FACILITY 5<br />

3 FORSCHUNG 7<br />

3.1 DIE FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE 7<br />

3.1.1 ZELL- UND IMMUNTHERAPIE 7<br />

3.1.2 THROMBOZYTENIMMUNOLOGIE 29<br />

3.1.3 SICHERHEIT DER HÄMOTHERAPIE 36<br />

3.2 DRITTMITTEL 55<br />

3.2.1 ÖFFENTLICHE DRITTMITTEL 55<br />

3.2.2 INDUSTRIEMITTEL 56<br />

3.3 AUSGERICHTETE KONGRESSE 57<br />

3.3.1 37. JAHRESKONGRESS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR TRANSFUSIONSMEDIZIN UND<br />

IMMUNHÄMATOLOGIE E.V. 57<br />

3.3.2 3. INTERNATIONALER WORKSHOP: MULTIPOTENT STROMAL CELLS (MSCS) FOR<br />

REGENERATIVE MEDICINE AND IMMUNE REGULATION 59<br />

3.3.3 BSD FORSCHUNGSSEMINAR 2006 61<br />

3.3.4 BSD FORSCHUNGSSEMINAR <strong>2011</strong> 66<br />

3.4 VERÖFFENTLICHUNGEN 69<br />

3.4.1 PUBLIKATIONSTATISTIK 69<br />

3.4.2 VERÖFFENTLICHUNGEN 69<br />

4 LEHRE 84<br />

4.1 LEHRE IN DER KLINISCHEN MEDIZIN (<strong>2002</strong> – 20<strong>10</strong>) 84<br />

4.2 LEHRE IM REFORMSTUDIENGANG MARECUM 85<br />

4.3 LEHRE IM MASTER-STUDIENGANG „TRANSLATIONAL MEDICAL RESEARCH“ 90<br />

4.4 LEHRE IN DER MTA-AUSBILDUNG 91<br />

4.5 TOPLAB - KOMPETENZ IM LABOR 93<br />

4.6 BACHELOR-, MASTER- UND DIPLOMARBEITEN, PROMOTIONEN 94<br />

4.7 HABILITATIONEN 96<br />

4.8 BERUFUNGEN 96<br />

4.9 PREISE/AUSZEICHNUNGEN 97<br />

5 PATIENTENVERSORGUNG 98<br />

5.1 BLUTSPENDE 98<br />

5.1.1 SPENDEABTEILUNG IM INSTITUT 98<br />

5.1.2 ENTNAHMETEAMS UND EXTERNE SPENDETERMINE <strong>10</strong>1<br />

2

5.1.3 BLUTPRÄPARATE UND IHRE HERSTELLUNG <strong>10</strong>5<br />

5.1.4 LAGERUNG UND VERTRIEB VON BLUTPRÄPARATEN <strong>10</strong>6<br />

5.2 STAMMZELLSPENDE- UND TRANSPLANTATION <strong>10</strong>8<br />

5.2.1 KNOCHENMARKSPENDEDATEI RHEIN-NECKAR/DEUTSCHE STAMMZELLSPENDERDATEI <strong>10</strong>8<br />

5.2.2 NABELSCHNURBLUTBANK MANNHEIM 1<strong>10</strong><br />

5.2.3 KNOCHENBANK 114<br />

5.3 LABORDIAGNOSTIK 116<br />

5.3.1 LEISTUNGSKATALOG LABORDIAGNOSTIK 116<br />

5.3.2 BLUTBANK UND IMMUNHÄMATOLOGIE 118<br />

5.3.3 THROMBOZYTENIMMUNOLOGIE 121<br />

5.3.4 HLA-LABOR 124<br />

5.3.5 INFEKTIONSSEROLOGIE 129<br />

5.3.6 QUALITÄTSKONTROLLE 131<br />

5.4 WEITERE LEISTUNGEN DES INSTITUTS 137<br />

5.4.1 REISEMEDIZINISCHE IMPFAMBULANZ 137<br />

5.4.2 EXTERNE TRANSFUSIONSVERANTWORTLICHE 138<br />

5.4.3 FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG ZUR QUALIFIKATION ALS<br />

TRANSFUSIONSVERANTWORTLICHE/R UND TRANSFUSIONSBEAUFTRAGTE/R 140<br />

5.4.4 EXTERNE IMMUNHÄMATOLOGISCHE LABORLEITUNG 141<br />

5.4.5 ABSTAMMUNGSBEGUTACHTUNG 141<br />

6 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 143<br />

3

Vorwort___________________________________________________________________<br />

1 Vorwort<br />

Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />

zum Sommersemester 2012 jährt sich die Gründung <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> für Transfusionsmedizin<br />

und Immunologie an der <strong>Medizinische</strong>n Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg zum<br />

<strong>10</strong>. Male. Aus diesem Anlass wurde dieser Bericht von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />

<strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> erstellt. Die dargelegten Aktivitäten in Forschung, Lehre und Krankenversorgung<br />

unterstreichen die hohe Motivations- und Leistungsbereitschaft aller Kollegen.<br />

Seit mehr als fünf Jahrzehnten versorgt der DRK-<br />

Blutspendedienst die Krankenhäuser und medizinischen<br />

Einrichtungen Baden-Württembergs und Hessen mit<br />

Blutpräparaten. Schon früh suchte der DRK-<br />

Blutspendedienst die Anbindung an universitäre<br />

Einrichtungen zur akademischen Weiterentwicklung der<br />

Transfusionsmedizin in Forschung und Lehre. In den<br />

1980-iger Jahre wurde zur Sicherung der Blutversorgung im<br />

Rhein-Neckar-Gebiet die Blutspendezentrale1 Mannheim<br />

gegründet und damit die bereits 1seit den 1950-iger Jahren<br />

vorhandene Blutbank am Klinikum Mannheim integriert. Ziel<br />

war eine institutionelle Kooperation mit der <strong>Medizinische</strong>n<br />

Fakultät durch Einrichtung eines Lehrstuhls auf dem Gebiet<br />

der Transfusionsmedizin und Immunologie. Dieser wurde<br />

im Jahre 1999 erstmals berufen und in <strong>2002</strong> erfolgte die<br />

Gründung <strong>des</strong> gleichnamigen universitären <strong>Instituts</strong>.<br />

Seither hat sich das Institut in Forschung und Lehre rasant<br />

entwickelt und es erfolgte der Aufbau vielfältiger Kooperationen auf Grundlage einer solide in<br />

der Krankenversorgung verankerten transfusionsmedizinischen Einrichtung. Dieser Erfolg<br />

wäre nicht möglich gewesen ohne den engagierten Einsatz aller Mitarbeiter. Diese haben<br />

sich vorbildlich für eine umfassende, jederzeitige universitäre Transfusionsmedizin auf<br />

höchstem Niveau gemeinsam stark gemacht.<br />

Die Entwicklung wäre jedoch ohne Unterstützung von außen nicht möglich gewesen. Mein<br />

besonderer Dank gilt <strong>des</strong>halb allen Kooperationspartnern an der <strong>Medizinische</strong>n Fakultät<br />

Mannheim, an der Universität Heidelberg, am Deutschen Krebsforschungszentrum, an der<br />

Hochschule Mannheim und an nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen. Die<br />

Vielzahl der Projekte wäre nicht realisierbar gewesen ohne die nachhaltige Unterstützung<br />

durch die Geschäftsführung <strong>des</strong> DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg - Hessen und<br />

durch die Kooperation mit den Instituten in Frankfurt, Ulm und Baden-Baden. Nicht zuletzt<br />

danken wir der Universität Heidelberg, dem Bun<strong>des</strong>ministerium für Bildung und Forschung,<br />

der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Europäischen Union, der Josè-Carreras<br />

Leukämie-Stiftung, der Bill und Melinda Gates-Stiftung und der forschenden Industrie für die<br />

finanzielle Unterstützung im Rahmen der vielfältigen wissenschaftlichen Kooperationen..<br />

Mannheim, im April 2012<br />

Prof. Dr. Harald Klüter<br />

Direktor <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> für<br />

Transfusionsmedizin und Immunologie<br />

1

Die Standorte_______________________________________________________________<br />

2 Die Standorte<br />

2.1 Friedrich-Ebert-Strasse <strong>10</strong>7: Blutspendezentrale<br />

Das Institut in Mannheim versorgt das Universitätsklinikum Mannheim in allen<br />

transfusionsmedizinischen Belangen sowie über 25 Krankenhäuser im Norden Baden-<br />

Württembergs und im Rhein-Neckar-Raum mit Blutprodukten. Der Hauptstandort <strong>des</strong><br />

<strong>Instituts</strong> ist die Blutspendezentrale in der Friedrich-Ebert-Strasse <strong>10</strong>7. Hier werden alle<br />

gängigen Verfahren der Blut- und Plasmaspende, einschließlich Blutstammzellgewinnung<br />

und Eigenblutspende angeboten.<br />

Am Institut wurden ein GMP-Reinraum sowie neue Laborräume eingerichtet. Hier finden sich<br />

aich ein Großteil der Laborräume und der Forschungslabore. Die Forschungsschwerpunkte<br />

umfassen die Zell- und Immuntherapie, die Thrombozytenimmunologie, sowie die Sicherheit<br />

der Hämotherapie.<br />

2

Die Standorte_______________________________________________________________<br />

2.2 Blutbank<br />

Die Blutbank ist zentral im Bereich <strong>des</strong> Gelän<strong>des</strong> der Universitätsmedizin Mannheim<br />

Der Laborbereich der immunhämatologischen Diagnostik befindet sich seit dem Jahr 2001<br />

komplett auf dem Gelände <strong>des</strong> Universitätsklinikums Mannheim, nachdem im genannten<br />

Jahr auch das immunhämatologische Referenzlabor vom Institut Mannheim auf das<br />

Klinikgelände umgezogen ist. Gemeinsam mit dem Bereich der Thrombozytenimmunologie,<br />

der 2004 ins Universitätsklinikum Mannheim verlagert wurde, befinden sich unsere Labore<br />

somit in der unmittelbaren Nähe zu allen Bettenstationen, den Ambulanzbereichen sowie der<br />

Notaufnahme und bilden zusammen eine Einheit.<br />

Im kommenden Jahr steht im Rahmen der Fertigstellung <strong>des</strong> Neubaus <strong>des</strong> OP-Traktes und<br />

<strong>des</strong> anschließenden Umbaus der Notaufnahme in Haus 2 ein vorübergehender Wechsel der<br />

Räumlichkeiten der Blutbank in Haus 26 an. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Blutbank<br />

wieder an ihren ursprünglichen Platz in Haus 2 zurückkehren, so dass sich dann die<br />

Einrichtungen der Notfallversorgung inklusive OP-Trakt und Notaufnahme in enger<br />

räumlicher Nähe befinden werden.<br />

3

Die Standorte_______________________________________________________________<br />

2.3 Centrum für Biomedizin und Medizintechnik Mannheim (CBTM)<br />

2006 erfolgte durch die Einrichtung <strong>des</strong> Reformstudiengangs MaReCuM die Umwandlung in<br />

die Vollfakultät <strong>Medizinische</strong> Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. In diesem Zuge<br />

wurde 2008 das Forschungszentrum „Centrum für Biomedizin und Medizintechnik Mannheim<br />

(CBTM)“ von den ersten Arbeitsgruppen der vorklinischen Professoren, Stiftungsprofessoren<br />

und kooptierten klinikassoziierten Arbeitsgruppen bezogen. Die <strong>Medizinische</strong> Fakultät<br />

Mannheim konzipierte das Novum, die klassischen vorklinischen Disziplinen Anatomie,<br />

Physiologie und Biochemie im CBTM als übergreifende interdisziplinäre Forschungsbereiche<br />

zu organisieren. Entsprechend der Schwerpunkte der Fakultät sind im CBTM für die<br />

biomedizinische Grundlagenforschung die Forschungsbereiche Vaskuläre Biologie,<br />

Molekulare Onkologie, Neurobiologie und Medizintechnik repräsentiert.<br />

Die etwa 20 Forschergruppen werden unterstützt durch ein umfangreiches Netz von Core<br />

Facilities, unter anderem die Flow Core, die durch das Institut für Transfusionsmedizin und<br />

Immunologie etabliert wurde und durch Frau PD Dr. Karen Bieback geleitet wird (siehe<br />

unten).<br />

2.3.1 Forschungslabore in den Räumen <strong>des</strong> CBTM<br />

Dem Forschungsbereich Zell- und Immuntherapie stehen in der Ludolf-Krehl Str. 13- 17 zwei<br />

Forschungslabore zur Verfügung. Während das erste Labor für Zellkulturarbeiten ausgelegt<br />

ist, können im zweiten Labor molekularbiologische Analysen durchgeführt werden. Hierfür<br />

steht neben konventioneller PCR auch ein Light Cycler 480 für die quantitative PCR zur<br />

Verfügung. Weiterhin ist das Labor ausgestattet für die immunhistochemische, immunfluoreszenz-basierte<br />

und Western-Blot Analytik.<br />

4

Die Standorte_______________________________________________________________<br />

Maximilian Nick, Andrea Hecker, Ursula Kraneburg, Dirk Stobbe,<br />

Cora Ecker, Mandy Schwalbe, Sven Kinzebach<br />

2.3.2 FlowCore Mannheim : Cell Sorting Core Facility<br />

Die Core Facility FlowCore Mannheim wurde 2007 mittels<br />

durch das Institut eingeworbener HBFG-Fördermittel (HBFG<br />

125/698-1 in Höhe von 427.000€) initiiert.<br />

Sie ist Teil <strong>des</strong> Zentrums für Biomedizin und Medizintechnik<br />

Mannheim CBTM und bietet WissenschaftlerInnen die<br />

Möglichkeit zur Zellsortierung (Cell Sorting) sowie zur<br />

Durchführung durchflusszytometrischer Analysen. Die Core<br />

Facility ist mit einem Durchflusszytometer, dem BD FACS Canto II für Analysezwecke, und<br />

dem High Speed Cell Sorter BD FACS Aria I ausgestattet.<br />

5

Die Standorte_______________________________________________________________<br />

Der BD FACS Canto II ist ein mit 2 Lasern ausgestattetes Analysegerät, mit welchem<br />

simultan bis zu 6 Fluorochrome in einem Mehrfarbexperiment gemessen werden können.<br />

Nach einer Einführung durch den Operator der FlowCore Mannheim, können die Nutzer<br />

selbstständig am Gerät arbeiten.<br />

BD FACS Canto II<br />

Der Cell Sorter BD FACS Aria I wird durch den Operator bedient, dadurch ist eine<br />

Terminvereinbarung notwendig.<br />

Das Gerät ist mit 3 Lasern ausgestattet, dadurch ist eine Messung von bis zu 9<br />

Fluorochromen gleichzeitig in einem Mehrfarbexperiment möglich. Es können bis zu 20.000<br />

Zellen pro Sekunde sortiert werden. In einem Sortiervorgang können bis zu 4 Populationen<br />

sortiert oder Lochplatten beschickt werden. Cell Sorting dient der Anreicherung von Zellen,<br />

für weitere Experimente oder als Vorbereitung für Klonierung durch Einzelzellablage. Durch<br />

aseptisches Sortieren können die Zellen in Kultur gebracht werden.<br />

BD FACS Aria I<br />

Melanie Grassl, Stefanie Uhlig<br />

Die Core Facility Mannheim hilft bei der Planung und Durchführung von Experimenten sowie<br />

bei der Analyse der erhaltenen Daten.<br />

http://www.ma.uni-heidelberg.de/ag/cf_facs/index.html<br />

6

Forschung_________________________________________________________________<br />

3 Forschung<br />

3.1 Die Forschungsschwerpunkte<br />

Die Forschungsaktivitäten <strong>des</strong> Institutes sind aufgegliedert in drei Schwerpunktthemen:<br />

• Zell- und Immuntherapie<br />

• Thrombozyten-Immunologie<br />

• Sicherheit der Hämotherapie<br />

In den Forschungsschwerpunkt Zell- und Immuntherapie fallen die Aktivitäten der<br />

Arbeitsgruppe um Frau PD Dr. Karen Bieback, die <strong>2002</strong> als PostDoc in der Arbeitsgruppe<br />

von Herrn Professor Dr. Hermann Eichler begonnen und diese 2005 übernommen hat.<br />

Forschungsprojekte von Dr. Nguyen und Dr. Dugrillon fallen ebenfalls in diesen Bereich. Seit<br />

2009 ergänzen auch Projekte von Dr. Gero Hütter diesen Forschungsbreich.<br />

Der Forschungsbereich Thrombozyten-Immunologie wird durch Herrn Professor Dr. Peter<br />

Bugert geleitet.<br />

Der Forschungsbereich Sicherheit der Hämotherapie umfasst Projekte die geleitet werden<br />

durch Frau PD Dr. Karin Janetzko und Herrn PD Dr. Michael Müller-Steinhardt.<br />

3.1.1 Zell- und Immuntherapie<br />

Arbeitsgruppe Karen Bieback<br />

Die Arbeitsgruppe fokussiert sich auf die Untersuchung<br />

von unterschiedlichen humanen Stamm- und<br />

Vorläuferzellpopulationen. Wir untersuchen insbesondere<br />

hämatopoetische, endotheliale und mesenchymale<br />

Stamm- bzw. Vorläuferzellen aus Nabelschnurblut,<br />

Knochenmark und Lipoaspirat.<br />

Mesenchymale Stammzellen (MSC) sind adulte<br />

Stammzellen und können aus unterschiedlichen Geweben<br />

gewonnen werden. Sie sind multipotent, unterstützen die<br />

Hämatopoese, sind nicht immunogen und weisen ausgeprägte immunregulatorische<br />

Aktivitäten auf. Darüber hinaus belegen neuere Daten, dass MSC eine Vielzahl proregenerativer<br />

Faktoren sezernieren.<br />

Die ursprünglichste und am besten charakterisierte Quelle für MSC ist Knochenmark (bone<br />

marrow, BM). Neuere und weniger gut charakterisierte alternative Quellen sind z. B.<br />

Nabelschnurblut (cord blood, CB) und Fettgewebe (adipose tissue, AT). Zentrales Thema<br />

7

Forschung_________________________________________________________________<br />

<strong>des</strong> Projektes ist die vergleichende Analyse der MSC aus den drei unterschiedlichen<br />

Quellen. Hierbei werden z.B. Profile der Gen- und Proteinexpression undifferenzierter MSC<br />

erstellt, um idealerweise einen Marker identifizieren zu können, der die prospektive Isolation<br />

von MSC erlaubt.<br />

Die Sicherheit der Therapie mit MSC ist ein weiterer wichtiger Punkt unserer Analysen.<br />

Daher wurden in den vergangenen Jahren sensitive Testsysteme entwickelt, um z. B. eine<br />

Kontamination mit Mykoplasmen im Verlauf der Expansionskultur zu überprüfen. Darüber<br />

hinaus analysieren wir derzeit, ob die Langzeitkultur negative Effekte auf die Qualität der<br />

MSC hat. Daher überprüfen wir das Seneszenzverhalten, die Verkürzung der Telomerlängen<br />

und die mögliche Expression von Telomerase als Anzeichen einer spontanen<br />

Transformation/Immortalisierung der Zellen in Kultur.<br />

Mesenchymale Stammzellen verfügen über ein weites Differenzierungspotential.<br />

Daher sind sie attraktive Kandidaten für zell-basierte Ansätze insbesondere <strong>des</strong> Tissue Engineerings.<br />

Die Sicherheit der Therapie mit MSC ist ein weiterer wichtiger Punkt unserer Analysen.<br />

Daher wurden in den vergangenen Jahren sensitive Testsysteme entwickelt, um z.B. eine<br />

Kontamination mit Mykoplasmen zu überprüfen. Darüber hinaus analysieren wir derzeit, ob<br />

die Langzeitkultur negative Effekte auf die Qualität der MSC hat.<br />

In den vergangenen Jahren konnten wir feststellen, dass sich MSC aus Knochenmark,<br />

Fettgewebe und Nabelschnurblut funktionell relativ wenig unterscheiden. Sie zeichnen sich<br />

durch Expansions- und Differenzierungsfähigkeit aus. Unterschiedlich sind jedoch die<br />

Frequenzen der MSC in den einzelnen Geweben. Lipoaspirat, basierend auf unseren<br />

Erfahrungen, enthält MSC in höchster Frequenz, gefolgt von Knochenmark und weit<br />

abgeschlagen von Nabelschnurblut. Nabelschnurblut-MSC fallen weiterhin auf durch ein<br />

fehlen<strong>des</strong>, bis stark eingeschränktes adipogenes Differenzierungspotential. Molekulare<br />

8

Forschung_________________________________________________________________<br />

Analysen deuten darauf hin, dass hier ein essentieller Schritt in der Differenzierungskaskade<br />

blockiert scheint und dass das Nabelschnurblutplasma hier eine inhibitorische Funktion<br />

übernimmt.<br />

Unterstützt durch Kooperationspartner (Dr. U. Gößler, HNO-Klinik der <strong>Medizinische</strong>n Fakultät<br />

Mannheim und Dr. C. Götting <strong>des</strong> <strong>Instituts</strong> für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin, Herz<br />

und Diabeteszentrum NRW, Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum, Bad<br />

Oeynhausen) konnten wir Einblicke in der Regulation der chondrogenen<br />

Differenzierungskaskade gewinnen.<br />

In einem Kooperationsprojekt mit der Augenklinik <strong>des</strong> Universitätsklinikums Mannheim (Dr.<br />

S. Kühl, Dr. U. Voßmerbäumer) entwickelten wir Protokolle, die eine gerichtete<br />

Differenzierung humaner MSC aus dem Lipoaspirat in retinales Pigmentepitehl erlauben.<br />

Diese Zellen sind als Folge der altersbedingten Makuladegeneration nicht mehr<br />

funktionsfähig, so dass die Patienten erblinden.<br />

9

Forschung_________________________________________________________________<br />

Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter, Doktoranden, Diplomanden und Masterstudenten<br />

der Arbeitsgruppe Bieback<br />

Andrea Hecker<br />

Anne Klein<br />

Asli Kocaömer<br />

Birthe Lauer<br />

Charlotte Kleinmann<br />

Christian Kessler<br />

Cora Ecker<br />

Dirk Hofmeister<br />

Dirk Stobbe<br />

Florian Lorenz<br />

Irena Brinkmann<br />

Johann Teplygin<br />

Katja Kraushaar<br />

Katrin Ferlik<br />

Lena Dreher<br />

Mandy Schwalbe<br />

Marianna Karagianni<br />

Matheus Cieszynski<br />

Matthias Vogg<br />

Maximilian Nick<br />

Melanie Grassl<br />

Mina Zeinali<br />

Minna Hapalahti<br />

Stephan Gerodez<br />

Stefanie Uhlig<br />

Susanne Elvers-Hornung<br />

Susanne Kern<br />

Sven Kinzebach<br />

Torsten J. Schulze<br />

Ursula Kraneburg<br />

Viet Anh Thu Ha<br />

<strong>10</strong>

Forschung_________________________________________________________________<br />

Susanne Elvers-Hornung, Matthias Vogg, Viet Anh-Thu Ha, Marianna Karagianni, Johann Teplygin,<br />

Mara Vinci, Peter Vajkoczy, Monika Latta, Gabi Rink, Michael Korbus, Birthe Lauer, Sandra Kühl,<br />

Susanne Kern, Karen Bieback, Andrea Hecker, Melanie Grassl, Mandy Schwalbe, Irena Brinkmann,<br />

Sven Kinzebach, Cora Ecker, Stefanie Uhlig<br />

11

Forschung_________________________________________________________________<br />

Asli Kocaömer, Stefan Gerodez, Christian Kessler, Zhenia, Harald Klüter, Peter Bugert, Kathrin Ferlik,<br />

Marie Goldner, Steffi Brechtel<br />

12

Forschung_________________________________________________________________<br />

Forschungsprojekt: Humane Alternativen für die Kultur von mesenchymalen<br />

stromalen Zellen<br />

Im Hinblick auf die therapeutische/klinische Anwendung von MSC spielt der Zusatz<br />

im Medium eine wichtige Rolle. In den meisten Protokollen wird fetales Kälberserum (FCS)<br />

dem Kulturmedium zugesetzt. FCS stellt jedoch ein potentielles Risiko für Infektionen und<br />

immunologische Reaktionen dar und wird daher von den regulatorischen Aufsichtsbehörden<br />

als kritisch eingestuft. Aus diesem Grund entwickelten wir standardisierte Isolations- und<br />

Expansionsprotokolle für MSC aus verschiedenen Quellen/Geweben, welche kein FCS<br />

beinhalten und somit eine Good Manufacturing Practice (GMP) konforme Produktion<br />

ermöglichen.<br />

Als geeignete Alternativen zu FCS haben wir humane, aus Blutspenden gewonnene<br />

Faktoren wie Serum oder Thrombozyten ausgewählt und deren Wirkung auf MSC getestet.<br />

Für MSC aus Lipoaspirat erwies sich gepooltes humanes Serum der Blutgruppe AB (HS) als<br />

beste Alternative zu FCS. Im Gegensatz dazu zeigte sich bei MSC aus Knochenmark<br />

gepooltes humanes Thrombozytenlysat (phPL) als guter Ersatz zu FCS (Bieback/Hecker et<br />

al). Interessanterweise ergaben unterschiedliche Präparationstechniken, um die<br />

Wachstumsfaktoren aus den Thrombozyten frei zu setzen, biologisch sehr unterschiedliche<br />

Ergebnisse: Thrombin-aktiviertes Plättchenreleasat in Plasma (tPRP) hatte deutlich<br />

geringere proliferationsfördernde Wirkung auf MSC aus Knochenmark, als das über<br />

Einfrieren/Auftauen generierte Plättchenlysat pHPL.<br />

Obwohl MSC, die mit alternativen Zusätzen kultiviert wurden, keine veränderten Qualitäten<br />

aufwiesen, zeigten sich dennoch Unterschiede in Bezug auf die Morphologie und Adhäsion.<br />

Eine differentielle Genexpressionsanalyse mit Hilfe der Microarray Technologie ergab, dass<br />

von 34.039 Genen <strong>10</strong>2 Gene differentiell exprimiert<br />

wurden. Davon zeigten allein 90 Gene aus den Gruppen<br />

„Zellentwicklung und Differenzierung“, „Extrazelluläre<br />

Matrix, Adhäsion und Migration“ und<br />

„Signaltransduktion, Zell-Zell-Interaktion“ in FCS eine<br />

höhere Expression im Vergleich zu HS oder tPRP.<br />

Im Hinblick auf die genetische Stabilität der Zellen<br />

konnten wir zeigen, dass eine Langzeitkultur der MSC in<br />

HS keine negativen Effekte auf die Qualität hat, im<br />

Vergleich zu MSC die mit FCS kultiviert wurden. Auch<br />

ein Risiko der malignen Entartung konnten wir in<br />

unseren Versuchen ausschließen.<br />

13

Forschung_________________________________________________________________<br />

Forschungsprojekt: Differenzierung von MSC in Adipozyten, Osteozyten und<br />

Chondrozyten - Etablierung von qualitativen und quantitativen Nachweismethoden<br />

Mesenchymale stromale Zellen zeichnen sich neben der Plastikadhärenz, einem<br />

speziellen Immunphänotyp (Expression von CD73, CD90 und CD<strong>10</strong>5 und fehlender<br />

Expression der hämatopoetischen Marker CD3, CD19, CD45 und HLA-DR) dadurch aus,<br />

dass sie in min<strong>des</strong>tens die drei Linien Knochen, Knorpel und Fett differenzierbar sind.<br />

Lediglich MSC aus Nabelschnurblut scheint die Kapazität in Adipozyten, d.h. Fettgewebe zu<br />

differenzieren zu fehlen.<br />

Da die Fähigkeit der MSC in verschiedene mesoderme Gewebe zu differenzieren als eines<br />

der bedeutendsten Qualitätsmerkmale gilt, haben wir verschiedene Testsysteme entwickelt,<br />

um den Erfolg einer Differenzierung nachzuweisen. Es ist notwendig die Differenzierbarkeit<br />

qualitativ und quantitativ untersuchen zu können. Die Stimulierung der Adipogenese und der<br />

Osteogenese findet durch spezielle Differenzierungsmedien in einer Monolayerkultur statt.<br />

Die chondrogene Differenzierung erfolgt mit Differenzierungsmedium als Mikromassenkultur<br />

im 15ml Falcon-Röhrchen. Standardmäßig wird der Erfolg der Differenzierung mit<br />

histochemischen Färbungen überprüft. Klassisch wird das adipogene Potential von MSC<br />

nach Induktion über das Sichtbarmachen von Fettvakuolen mittels Ölrot nachgewiesen. Die<br />

osteogene Differenzierung wird deutlich, wenn man Calciumphosphat über die von Kossa-<br />

Färbung nachweist. In der sogenannten Micomassenkultur entstehen unter geeigneten<br />

Bedingungen Mini-Knorpel, bei denen der Cryoschnitt eine rot-orange Safranin-O Färbung<br />

zeigt.<br />

A<br />

B<br />

C<br />

A: von Kossa Färbung nach osteogener Differenzierung, Calciumphosphat ist schwarz gefärbt. B:<br />

Ölrot färbt die Fettvakuolen rot an. C: Safranin O färbt die bei der Chondrogenese entstanden<br />

Proteoglykane orange.<br />

Ein Nachteil der histochemischen Färbungen ist die rein qualitative Aussage. Unterschiede<br />

im Differenzierungspotentialzwischen MSC aus versiedenen Quellen oder von<br />

verschiedenen Spendern lassen sich nicht eindeutig erkennen. Ergänzend haben wir daher<br />

quantitative Nachweissysteme etabliert. Osteogen induzierte MSC werden lysiert und mittels<br />

Photometrie der Calciumgehalt bestimmt. Als Nachweis für die Adipogenese lysieren wir<br />

MSC und bestimmen den Triglyzeridgehalt am Photometer.<br />

14

Forschung_________________________________________________________________<br />

A<br />

4,5<br />

4<br />

CALCIUM<br />

LA 22 FCS p1<br />

induced<br />

B<br />

<strong>10</strong>0<br />

90<br />

Triglyzeride<br />

LA22 FCS p1<br />

induced<br />

mg/dl<br />

3,5<br />

3<br />

2,5<br />

2<br />

1,5<br />

1<br />

0,5<br />

0<br />

LA 22 FCS<br />

LA 22 FCS<br />

p1uninduced<br />

LA 22 FCS p4<br />

induced<br />

LA 22 FCS p4<br />

uninduced<br />

LA 22 FCS p7<br />

induced<br />

LA 22 FCS p7<br />

uninduced<br />

mg/dl<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

<strong>10</strong><br />

0<br />

LA22 FCS<br />

LA22 FCS p1<br />

uninduced<br />

LA22 FCS p4<br />

induced<br />

LA22 FCS p4<br />

uninduced<br />

LA22 FCS p7<br />

induced<br />

LA22 FCS p7<br />

uninduced<br />

Grafik A zeigt die Calciumkonzentration in mg/dl, hellblau dargestellt sind die induzierten MSC,<br />

dunkelblau dargestellt sind die entsprechenden nicht differenzierten MSC. Grafik B zeigt den<br />

Triglyzerid-Gehalt in mg/dl, die hellblauen Balken zeigen die TG- Menge adipogen induzierter<br />

Zellen, die dunkelblauen Balken entsprechen den nicht differenzierten MSC.<br />

Das Vorhandensein bedeutender Differenzierungsproteine können wir mit<br />

immunhistochemischen Färbungen zeigen.<br />

A B C<br />

:<br />

A: Färbung zeigt in grün die Perilipin-Expression um die Fettvakuolen von adipogen differenzierten<br />

MSC; Kerne sind in blau gegen gefärbt; B: Aggrecan-Expression in rot zum Nachweis der<br />

chondrogenen Differenzierung, Kerne sind in blau zu sehen; C: Nachweis von Collagen II in<br />

chondrogen induzierten MSC, Kerne in blau dargestellt.<br />

Entsprechend wurde die Expression der Differenzierungsmarker auf mRNA-Ebene mit RTqPCR<br />

nachgewiesen.<br />

A<br />

osteogene Differenzierung<br />

B<br />

adipogene Differenzierung<br />

20<br />

7<br />

18<br />

16<br />

6<br />

relative expression<br />

14<br />

12<br />

<strong>10</strong><br />

8<br />

6<br />

relative Expression<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

4<br />

2<br />

0<br />

OCAL<br />

OPON<br />

1<br />

0<br />

ADFP PPARy ADPQ Perilipin<br />

A: relative Expression osteogener Marker in verschiedenen Spendern, Osteocalcin (OCAL) und<br />

Osteopontin (OPON). B: Adipophillin- (ADFP), PPARy-, Adiponectin- (ADPQ) und Perilipin-Expression<br />

in adipogen induzierten MSC.<br />

15

Forschung_________________________________________________________________<br />

Forschungsprojekt: Genexpressionsprofil und Engraftment-Kapazität kryokonservierter<br />

hämatopoetischer Stammzellen aus GMP-konform prozessierten<br />

Nabelschnurblut-Transplantaten<br />

Gefördert durch die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.<br />

Der klinische Erfolg bei der Anwendung von hämatopoetischen Stammzell-Transplantaten<br />

aus Nabelschnurblut (synonym: Plazentarestblut) wird unter anderem ganz wesentlich von<br />

der Qualität <strong>des</strong> Transplantates beeinflusst. Dabei können sich verschiedenste Faktoren<br />

während der Sammlung, Volumenreduzierung und der nach dem Auftauen erforderlichen<br />

Prozessierung auf die klinische Wirksamkeit <strong>des</strong> Präparates auswirken. Optimierte<br />

Prozessierungstechniken der getauten Zellsuspension stellen daher eine<br />

Grundvoraussetzung für weitergehende Manipulationen der hämatopoetischen Zellen dar,<br />

wie etwa die Durchführung von Protokollen zur ex vivo-Expansion.<br />

Die Entwicklung von Methoden zur Isolierung von CD34+ Zellen aus volumenreduzierten,<br />

kryokonservierten Nabelschnurblut-Transplantaten für eine nachfolgende Weiterverarbeitung<br />

wird aktuell intensiv beforscht. Dennoch sind die bislang publizierten Daten über die<br />

Auswirkungen einer Prozessierung kryokonservierter Stammzell-Präparate aus<br />

Plazentarestblut noch sehr lückenhaft und teilweise widersprüchlich. Da Plazentarestblut<br />

eine limitierte absolute Zahl an transplantierbaren Stammzellen enthält, ist es für die<br />

Anwendung bei erwachsenen Patienten zudem essentiell, ein verbessertes Engraftment-<br />

Verhalten von Plazentarestblut-Transplantaten nach Übertragung auf den Patienten zu<br />

erreichen. Eines der Ziele <strong>des</strong> bearbeiteten Projekts bestand somit darin, ein verbessertes<br />

Engraftment der hämatopoetischen Stammzellen durch die Cotransplantation mit<br />

mesenchymal stromalen Zellen zu untersuchen.<br />

Im ersten Teilprojekt, bearbeitet von Stephan Gerodez, wurden die Auswirkung GMPkonformer<br />

Präparationstechniken auf den Gehalt sehr unreifer Blutstammzellen, der SCIDrepopulierenden<br />

Zellen, bei getauten Nabelschnurblut-Transplantaten quantitativ bestimmt.<br />

Insgesamt wurden die Ergebnisse zwar durch eine nicht voll befriedigende Reinheit der<br />

selektierten CD34+ Zellpopulation beeinflusst; dennoch zeichnet sich ab, dass eine<br />

Immunselektion hämatopoetischer Stammzellen aus getauten Nabelschnurblut-<br />

Transplantaten prinzipiell zu einer Abreicherung SCID-repopulierender Zellen und damit zu<br />

einer Beeinträchtigung <strong>des</strong> Engaftmentpotentials führt.<br />

Im zweiten Teilprojekt wurde von Ayse Günaydin untersucht, ob sich das<br />

Genexpressionsprofil von CD34+ Zellen nach einer ex vivo-Expansionskultur von dem Profil<br />

nicht-expandierter CD34+ Zellen unterscheidet. Eine Expansion zielt darauf ab, den<br />

Gesamtgehalt <strong>des</strong> Transplantats an frühen Vorläuferzellen zu vermehren, um so ein<br />

16

Forschung_________________________________________________________________<br />

schnelleres Anwachsen sowie und eine rasche Rekonstitution <strong>des</strong> hämatopoetischen<br />

Systems zu erreichen. Im Rahmen unserer Experimente<br />

konnte durch die Erstellung eines vergleichenden<br />

Genexpressionsprofils von CD34+ Zellen vor und nach<br />

einer definierten Expansionskultur eine Aktivierung<br />

metabolischer Prozesse in den Zellen nachgewiesen<br />

werden, wobei unter anderem Zellzyklus-assoziierte Gene<br />

unter den Expansionsbedingungen hochreguliert werden.<br />

Zudem zeigte sich die mRNA solcher Gene als verstärkt<br />

exprimiert, die eine Rolle bei der hämatopoetischen Differenzierung der expandierten<br />

Stammzellen spielen. Diese Daten auf der Ebene der Genexpression deuten darauf hin,<br />

dass durch sich mit Hilfe der verwendeten Expansionskultur die Stammzellen tatsächlich in<br />

Vorläuferzellen differenzieren lassen, die bereits einer hämatopoetischen Linie zugeordnet<br />

sind.<br />

Im dritten Teilprojekt, bearbeitet durch Christian Kessler, sind wir der Frage nachgegangen,<br />

ob das Engraftmentpotential hämatopoetischer Stammzellen aus Nabelschnurblut durch eine<br />

Cotransplantation syngener mesenchymal stromaler Zellen positiv beeinflusst werden kann.<br />

Während einige Publikationen zeigen, das MSC aus allogenem Knochenmark oder fetalem<br />

Lungengewebe tatsächlich einen supportiven Einfluss auf das hämatopoetische Engraftment<br />

ausüben, konnten wir dies für aus syngenem Nabelschnurblut isolierte MCSs nicht<br />

bestätigen. Allerdings zeigte sich in den von uns durchgeführten Experimenten eine<br />

erhebliche Streuung der Engraftment-Rate zwischen den einzelnen Experimenten. Daher<br />

müssen weiterführende Untersuchungen klären, ob sich Nabelschnurblut-MSC in dieser<br />

Eigenschaft tatsächlich signifikant von MSC aus humanem Knochenmark unterscheiden.<br />

Forschungsprojekt: OSTEOCORD Bone from Blood: Optimised isolation,<br />

characterisation and osteogenic induction of mesenchymal stem cells from umbilical<br />

cord blood<br />

Gefördert durch das 6. Rahmenprogramm der EU<br />

Für die Heilung ausgedehnter Knochendefekte stellt das Tissue Engineering einen<br />

erfolgversprechenden Ansatz dar. Die für das Tissue Engineering von Knochen<br />

einzusetzenden Zellen sollten neben ihrer Immunkompatibilität einfach und in ausreichenden<br />

Mengen isolierbar, sowie in der Lage sein, den osteogenen Phänotyp auszubilden. Aufgrund<br />

ihres Differenzierungspotenzials sowie der im Gegensatz zu bereits differenzierten Zellen<br />

(Osteoblasten) hohen Proliferationskapazität in vitro sind mesenchymale Stammzellen<br />

(MSC) für diesen Ansatz attraktiver. Ziel <strong>des</strong> von der europäischen Union geförderten<br />

17

Forschung_________________________________________________________________<br />

Verbundprojektes, ist es mesenchymale Stammzellen (MSC) aus dem humanen<br />

Nabelschnurblut zu isolieren, zu expandieren und insbesondere ihr osteogenes<br />

Differenzierungspotential zu evaluieren, um ihre Eignung für den therapeutischen<br />

Knochenersatz zu evaluieren.<br />

Im Rahmen <strong>des</strong> Konsortiums wurden verschiedene Projekte verfolgt: 1. Die Etablierung einer<br />

Nabelschnurblut-MSC Bank, um Zellen in ausreichender und definierter Qualität und<br />

Quantität den Verbundpartner zur Verfügung zu stellen. Der erste Anspruch war hier,<br />

ausreichend MSC-Kulturen aus Nabelschnurblut zu etablieren. Dies wird durch die äußerst<br />

geringe Frequenz von MSC im Nabelschnurblut limitiert. Von etablierten Kulturen wurde eine<br />

Master- und Working Zellbank etabliert, bei der wenige Aliquots der MSC in früher Passage<br />

kryokonserviert wurden. Anschließend erfolgte eine Qualitätskontrolle: Sterilität, Phänotyp,<br />

Immunphänotyp, Expansionspotential und Differenzierungspotential in die adipo- und<br />

osteogene Linie. Zellen der Working Zellbank wurden den Partnern für weiterführende<br />

Experimente zur Verfügung gestellt. Als Kontrollen wurden auch MSC aus Knochenmark und<br />

Lipoaspirat verschickt, die ebenfalls in Form einer Zellbank archiviert vorliegen.<br />

2. Mesenchymale Stammzellen werden als hypoimmunogen und immunsuppressiv<br />

beschrieben. Dies impliziert, dass MSC möglicherweise ohne Immunsuppression allogen<br />

transplantiert werden können. Wir haben Methoden etabliert, um die immunsuppressive<br />

Wirkung von MSC auf die mitogen-stimulierte Proliferation von T-Zellen quantitativ zu<br />

untersuchen. Hierfür wurde die T-Zellproliferation mittels Phytohämagglutinin stimuliert. In<br />

Anwesenheit von MSC ist die Proliferation jedoch dosisabhängig deutlich reduziert, einen<br />

immunsuppressiven Effekt der MSC belegend.<br />

3. Der translationelle Ansatz <strong>des</strong> Projektes beinhaltet auch scale-up Prozeduren und die<br />

Etablierung GMP-konformer Herstellungsprozesse. In einem ersten Schritt wurden SOPs für<br />

die Isolation und Expansion von MSC erstellt. In einem zweiten Schritt erfolgte die<br />

Evaluierung FCS-freier Expansionsmedien supplementiert durch humane alternative<br />

Komponenten (siehe separates Kapitel).<br />

18

Forschung_________________________________________________________________<br />

Forschungsprojekt: Standardisierung für die Regenerative Medizin (START- MSC 1 +<br />

2): Etablierung einer Stammzellbank mesenchymaler Stammzellen aus<br />

Nabelschnurblut und Entwicklung GMP-konformer Prozessierungstechniken<br />

Gefördert durch das Bun<strong>des</strong>ministerium für Bildung und Forschung<br />

H. Klüter, A.D. Ho, H. Lannert, N. Brousos, A.M. Müller, G. Bruder, K. Bieback,<br />

A.Hecker, W. Franke, M. Karagianni, N. Ma, D. Besser, T. Redmer<br />

Das Fehlen international gültiger Standards und Protokollen, die der „Guten<br />

Herstellungspraxis“ (Good Manufacturing Practice, GMP) entsprechen, erscheint als die<br />

größte Hürde bei der Umsetzung experimenteller Ergebnisse in klinische Applikationen.<br />

Daher ist es das Ziel <strong>des</strong> Konsortiums START-MSC Standards und Richtlinien zu definieren,<br />

die erstens eine standardisierte Gewinnung von MSC und daraus abgeleiteter Hepatozyten<br />

und Kardiomyozyten ermöglichen und zweitens eine systematische Charakterisierung dieser<br />

Zellen im Vergleich zu MSC aus Knochenmark und reifen Hepatozyten und Kardiomyozyten<br />

erlauben.<br />

Um diese Ziele zu erreichen, wurde eine Stammzellbank aus Nabelschnurblut (cord blood,<br />

CB) abgeleiteten MSC aufgebaut. Die Grundlage hierfür ist eine standardisierte Isolation,<br />

Expansion und Qualitätskontrolle dieser Zellen. Anschließend wurden sie in Kooperation mit<br />

den Verbundpartnern im Vergleich mit MSC aus Knochenmark und Fettgewebe systematisch<br />

charakterisiert.<br />

19

Forschung_________________________________________________________________<br />

Die klinische Relevanz und die Perspektive einer klinischen Anwendbarkeit erfordert die<br />

Entwicklung standardisierter und validierter Protokolle. Da es derzeit weltweit jedoch kein<br />

etabliertes, validiertes robustes System für die Isolation und Expansion von MSC gibt, das<br />

frei ist von bovinem Serum (FBS), wurde eine Vielzahl humaner Blutprodukt-abgeleiteter<br />

Komponenten auf Ihre Eignung, MSC zu isolieren und zu expandieren, untersucht. Der<br />

Ersatz xenogener Faktoren, insbesondere <strong>des</strong> FBS, sehen wir als eine Grundvoraussetzung<br />

für eine zukünftige klinische Anwendung gemäß internationaler GMP-Standards an.<br />

Basierend auf den Vorarbeiten <strong>des</strong> ersten Verbundprojektes, wird auch in der zweiten<br />

Förderperiode das Ziel verfolgt, Standards und Richtlinien zu definieren, die erstens auf einer<br />

systematischen Charakterisierung dieser Zellen, gewonnen aus unterschiedlichen Geweben,<br />

und Vergleichen mit pluripotenten Stammzellen (iP-MSC) basieren und zweitens eine<br />

standardisierte Produktion von MSC ermöglichen. Wie bereits in der ersten Förderperiode,<br />

werden MSC aus Knochenmark (BM), Lipoaspirat (AT) und Nabelschnurblut (CB) mittels<br />

standardisierter Protokolle isoliert, expandiert und grundlegend charakterisiert. Diese Zellen<br />

werden den Beteiligten zur weiterführenden Charakterisierung zur Verfügung gestellt.<br />

In einem weiteren Projekt werden die molekularen Grundlagen für die beobachteten<br />

Unterschiede im Differenzierungspotential von CB-MSC und AT/BM-MSC näher untersucht.<br />

Die Vorarbeiten zeigten ein verstärktes osteogenes, aber stark reduziertes adipogenes<br />

Differenzierungspotential der CB-MSC. Mitursächlich scheint die Expression <strong>des</strong><br />

Adipogenese inhibierenden Faktors Pref-1 (Preadipocyte Factor 1), der in CB-MSC verstärkt<br />

exprimiert ist.<br />

Aufbauend auf den Vorarbeiten werden im dritten Projekt GMP-konforme<br />

Prozessierungstechniken weiter optimiert. Hier werden auch iP-MSC und MSC-<br />

Untergruppen berücksichtigt. Die Optimierung der Prozessierungsschritte beinhaltet die<br />

Entnahme der Gewebe, die Isolation der MSC, die Expansion der MSC mit alternativen<br />

Supplementen zu fötalem Kälberserum, Kryokonservierung und die Optimierung und<br />

Standardisierung von Qualitätskontrolluntersuchungen.<br />

Für die Stammzellbank wurden MSC unter standardisierten Bedingungen aus humanem<br />

Nabelschnurblut isoliert, expandiert und grundlegend charakterisiert. Im Rahmen der<br />

Qualitätskontrolle erfolgte eine durchflusszytometrische Charakterisierung der<br />

Markerexpression, um eine Kontamination mit hämatopoetischen und/oder endothelialen<br />

Zellen auszuschließen. Das Differenzierungspotential wurde anhand von in vitro<br />

Differenzierungstesten in die osteogene, adipogene und chondrogene Richtung quantifiziert.<br />

Von allen MSC-Chargen erfolgte eine Überprüfung auf Sterilität und Kontrolle auf<br />

Mykoplasmenkontamination. Im Anschluss an die Qualitätsüberprüfung wurden diese Zellen<br />

20

Forschung_________________________________________________________________<br />

kryokonserviert und entsprechende Aliquots wurden den Partnern über den gesamten<br />

Verlauf der Projektphase zur Verfügung gestellt.<br />

Bovines Serum, das derzeit noch als essentielle Komponente von MSC Isolations- und<br />

Expansionsmedien gilt, wurde durch humane alternative Supplemente ersetzt, um<br />

internationalen GMP-Standards konforme Verfahren zur Isolation und Expansion zu<br />

entwickeln. Ergebnisse an MSC aus Lipoaspirat zeigten, dass sowohl humanes Serum als<br />

auch thrombin-aktiviertes plättchenreiches Plasma in der Lage sind, die Isolation und<br />

Expansion von MSC zu gewährleisten. Die Expansion von Lipoaspirat-MSC wurde durch die<br />

alternativen humanen Zusätze gegenüber bovinem Serum als Vergleich sogar signifikant<br />

erhöht, ohne die Differenzierbarkeit zu beeinträchtigen. Im Gegensatz dazu zeigte sich bei<br />

MSC aus Knochenmark keine gesteigerte Proliferation. Hier erwiesen sich humanes AB-<br />

Serum und thrombin-aktiviertes plättchenreiches Plasma als gleichwertig zu FCS. Humanes<br />

Plättchenlysat jedoch hatte einen eindeutig wachstumsstimulierenden Effekt, ohne das<br />

Differenzierungspotential zu beeinträchtigen. Dies deutet darauf hin, dass MSC aus<br />

unterschiedlichen Gewebsquellen unterschiedliche Susceptibilität gegenüber<br />

wachstumsfördernden Faktoren zeigen. Diese zu identifizieren wird das Ziel weiterführender<br />

Studien sein.<br />

Forschungsprojekt: CASCADE - Etablierung GMP-konformer Herstellungsprotokolle<br />

für die Isolation und Expansion Mesenchymal Stromaler Zellen<br />

Gefördert durch das 7. Rahmenprogramm der EU<br />

CASCADE „Cultivated Adult Stem Cells as Alternative for Damaged tissuE“ ist ein<br />

Konsortium, gefördert durch das 7. Rahmenprogramm der Europäischen Union. Es verfolgt<br />

das Ziel, Prozesse zu entwickeln, die der Guten Herstellungspraxis (Good Manufacturing<br />

Practice, GMP) entsprechen, um Mesenchymale Stromale Zellen (MSCs) für klinische<br />

Anwendungen zu generieren. Diese GMP-produzierten MSC, bzw. daraus abgeleitete<br />

Zellprodukte, werden experimentell auf ihre therapeutische Wirkung in Modellen für Haut und<br />

Cornea-Erkrankungen untersucht. Als Konsortium vernetzt CASCADE öffentliche und private<br />

Institutionen mit kleinen/mittleren Unternehmen und vereint so Expertise und Know-how der<br />

Grundlagen mit translationaler und klinischer Forschung im Bereich Stammzellen und<br />

Zelltherapie.<br />

Ausgehend von etablierten Prozessen werden innerhalb <strong>des</strong> Konsortiums, basierend auf der<br />

Expertise der jeweiligen Partner, innovative Technologien entwickelt. Die Frage, ob MSC für<br />

eine individualisierte Therapie oder aber für mehrere Patienten angewendet werden können,<br />

wird untersucht. Humane MSC werden mittels GMP konformer Techniken aus<br />

21

Forschung_________________________________________________________________<br />

unterschiedlichen Geweben isoliert: Knochenmark, Fettgewebe, Nabelschnurblut und<br />

Amnionmembran. In Mannheim fokussieren wir uns auf Zellen aus menschlichem<br />

Fettgewebe und Nabelschnurblut. Die Zellen werden unter Zusatz von humanen<br />

Blutkomponenten (Serum bzw. Plättchenlysat) kultiviert, um so den xenogenen Zusatz<br />

fetales Kälberserum zu ersetzen. Da der Einfluss dieser Zellkulturzusätze auf die Qualität der<br />

Zellen groß ist, vergleichen wir die funktionellen Eigenschaften der Zellen, um sicher zu<br />

stellen, dass es zu keinen qualitativen Einbussen kommt.<br />

Die biologischen Eigenschaften werden anschließend in vitro und in unterschiedlichen<br />

tierexperimentellen Modellen evaluiert, um auch die immunologischen Konsequenzen einer<br />

Transplantation zu untersuchen. Zusätzlich wird der Aspekt der Produktsicherheit zu einem<br />

zentralen und wichtigen Punkt der Analysen. CASCADE fokussiert darauf, Standards zu<br />

etablieren, die alle relevanten Schritte im MSC-Produktionsprozess kontrollieren, um so die<br />

maximal mögliche Sicherheit bei der klinischen Anwendung zu gewährleisten. In direkter<br />

Kooperation mit klinischen Experten, unter Berücksichtigung der in vitro und in vivo<br />

Ergebnisse, werden die Spezifikationen für MSC als Zelltherapeutika optimiert, um klinische<br />

Protokolle für MSC-basierte Therapien, z. B. in der Wundheilung, zu definieren. Darüber<br />

hinaus erfolgt eine kontinuierliche Reflexion der ethischen und rechtlichen<br />

Rahmenbedingungen, die bei einer zelltherapeutischen Anwendung zu berücksichtigen sind.<br />

Unsere Arbeitsgruppe verfolgt in diesem Konsortium vor allem das Ziel, die GMP-konforme<br />

Prozessierungstechniken für Fettgewebs-abgeleitete MSC zu etablieren. In diesem<br />

Zusammenhang wurde in mehreren Studien die Eignung humaner Alternativsupplemente<br />

evaluiert, um das xenogene Supplement Kälberserum zu ersetzen. Humane Blutprodukte<br />

eignen sich hier aufgrund der jahrelangen klinischen Erfahrung und der etablierten<br />

Qualitätskontrolle in den Einrichtungen <strong>des</strong> Blutspendedienstes. Wir konnten zeigen, dass<br />

sich gepooltes humanes AB-Serum und gepooltes humanes Plättchenlysat als Supplement<br />

für die Isolation und Expansion von MSC aus Fettgewebe und Knochenmark eignen. Die<br />

bisherigen Untersuchungen zeigen keine gravierenden Effekte auf die Qualität der MSC.<br />

Dies wird noch in weiterführenden Studien detaillierter untersucht um Risiken zu minimieren.<br />

Neben den Zellkulturmedien optimieren wir Entnahme- und Prozessierungstechniken, um<br />

einen GMP-konformen Herstellungsprozess zu etablieren.<br />

22

Forschung_________________________________________________________________<br />

Forschungsprojekt: Isolation und Charakterisierung endothelialer Vorläuferzellen aus<br />

Nabelschnurblut, Subprojekt <strong>des</strong> Teilprojektes C3 „Analysis of the multistep nature of<br />

homing and incorporation of circulating progenitor cells during tumor angiogenesis“<br />

Gefördert durch die Deutsche Forschungs Gemeinschaft: TR-SFB 23<br />

Das SFB-Projekt startete unter der Leitung von Prof. Dr. med. Peter Vajkcozy und<br />

Prof. Dr. med. Harald Klüter mit dem Titel: „Analysis of the multistep nature of homing and<br />

incorporation of circulating progenitor cells during tumor angiogenesis“<br />

ECFC (Endothelial Colony Forming Cells) entwickeln sich aus Stammzellen, ursprünglich<br />

aus dem Knochenmark, und zirkulieren im peripheren Blut in einer Konzentration von etwa<br />

0,001%. In der Annahme, dass sich größere Mengen dieser Zellen im Nabelschnurblut<br />

finden, haben wir mittels Dichtegradient und anschließender Aufkonzentrierung durch MACS<br />

(Magnetic Cell Sorting) CD34+ Vorläuferzellen aus nicht für die allogene<br />

Nabelschnurblutbank geeigneten Präparaten gewonnen und in Kultur gebracht.<br />

Die daraus gewachsenen jungen Endothelzellen wurden mit durchfluss-zytometrischen<br />

Messungen und Immunfluoreszenzfärbungen charakterisiert und in funktionellen Assays<br />

mit HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cells) als ausgereifte Endothelzellen<br />

verglichen.<br />

In vitro Gefäßbildung (oben) und Nachweis der Expression von von-Willebrand-Faktor (links) und<br />

Bindung von Low Density Lipoprotein (rechts) von Endothelial Colony Forming Cells isoliert aus<br />

dem humanen Nabelschnurblut.<br />

23

Forschung_________________________________________________________________<br />

In den Experimenten wurde das Adhäsions-, Transmigrations- und Gefäßbildungsverhalten<br />

unter Tumorbedingungen verglichen. Obgleich zellmorphologisch keine Unterschiede<br />

zwischen ECFC und HUVEC erkennbar waren, stellten sich die ECFC in den funktionellen<br />

Versuchen als aktiver heraus. Unter Flussbedingungen in vitro zeigten ECFC eine bessere<br />

Anheftung als HUVEC. In diesen Adhäsionsversuchen wurde ein Endothel-Monolayer mit<br />

TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor) stimuliert, um einen Tumor zu simulieren.<br />

In vivo wurden injizierte ECFC von zuvor induzierten Tumoren stärker angelockt als HUVEC<br />

und wir haben nur mit ECFCs einen deutlichen Einbau in dort neu gebildete Gefäße<br />

gefunden. In gesunden Mäusen, denen Gelkissen mit Sphäroiden der jeweiligen Zellart unter<br />

die Haut gespritzt wurden, war kein Unterschied in der Gefäßbildung zwischen ECFCs und<br />

HUVEC zu sehen.<br />

Zusammengefasst sehen wir ECFCs als mögliche Therapiehilfe bei Gefäßneubildung nach<br />

Ischämie oder Infarkt an. In der Tumorbehandlung könnten sie ein Transportmittel für die<br />

Einschleusung von Wirkstoffen sein, welche zum Beispiel die Gefäßneubildung in Tumoren<br />

verhindern.<br />

Susanne Elvers-Hornung, Karen Bieback, Mara Vinci<br />

bei der Verleihung der Doktorwürde an Frau Dr. sc. hum. Mara Vinci<br />

24

Forschung_________________________________________________________________<br />

Arbeitgruppe Gero Huetter<br />

Forschungsprojekt: Genetische Faktoren der GvHD<br />

Der Erfolg einer Stammzelltransplantation kann durch unterschiedliche Faktoren geschmälert<br />

werden. Hierzu gehören in erster Linie die akute und chronische Graft vs. Host Erkrankung<br />

(GvHD), die infektiösen Komplikationen als Folge der Immunsuppression und schließlich<br />

durch das Risiko eines Rezidives der Grunderkrankung. Für das Auftreten eines<br />

therapieassoziierten Ereignisses sind inzwischen verschiedene Faktoren identifiziert worden,<br />

die in erster Linie den Empfänger betreffen. Der Einfluss genetischer Faktoren von Seiten<br />

<strong>des</strong> Spenders im Hinblick auf den Ausgang einer Stammzelltransplantation ist bisher nicht<br />

hinreichend geklärt.<br />

Ziel der Arbeitsgruppe ist es Faktoren auf der Spenderseite zu identifizieren, die einen<br />

(positiven oder negativen) Einfluss auf den Verlauf einer allogenen Stammzelltransplantation<br />

haben können. In diesem Zusammenhang sind in der Vergangenheit immer mehr die<br />

Chemokinen wie etwa die CCR5-delta32 Deletion in den Blickpunkt gerückt. Vor allem auch<br />

<strong>des</strong>wegen, da einige sich bereits medikamentös beeinflussen lassen und somit potentielle<br />

Ziele eine optimierten medikamentösen Begleittherapie während der<br />

Stammzellltransplantation darstellen. Darüber hinaus könnte durch Identifizierung<br />

unabhängiger Risikofaktoren auf der Spenderseite zukünftig die Spenderauswahl über die<br />

derzeit etablierten Parameter hinaus erfolgen, um so den günstigsten Spender für eine<br />

personalisierte Stammzelltherapie zu identifizieren.<br />

Die Auswirkung der CCR5-delta32 Deletion wurde mit Hilfe von Gen Array Chips an<br />

gesunden Probanten untersucht. Ziel war es eine mögliche Koregulation anderer GvHDkritischer<br />

Gene zu detektieren, die eine Erklärung für die Protektion der Mutation bei<br />

Spendern und Empfängern von allogenen Grafts erklären können.<br />

25

Forschung_________________________________________________________________<br />

Differenzielle mRNA Expression in zwei Gruppen von CCR5 Wildtyp (WT) und<br />

heterozygoten CCR5-delta32 Trägern (CCR5-d32).<br />

Dabei konnte gezeigt werden, dass CD30L in der Gruppe heterzygoter CCR5-delta32 träger<br />

vermehrt exprimiert wurde. CD30L ist bereits vorbeschrieben als kritischer Faktor in der<br />

Ausprägung der akuten GvHD und spielt auch eine Rolle in der negativen Regulation für die<br />

für die GvHD kritischen Treg T-Zellen. Im Weiteren sollen potentiell Koregulationen der<br />

CCR5-delat32 Deletion untersucht, quantifiziert und in Bezug zu den immunologischen<br />

Phänomenen gesetzt werden.<br />

Forschungsprojekt: CCR5 Spendersreening<br />

Gefördert durch die Bill & Melinda Gates Stiftung<br />

In zahlreichen Studien konnte ein Zusammenhang zwischen dem Polymorphismus für den<br />

CCR5 Gen-Lokus und der Anfälligkeit für eine HIV-Infektion belegen. Am besten untersucht<br />

ist dabei die 32 Basenpaar lange Deletion im CCR5 Gen (CCR5-delta32) die einen<br />

26

Forschung_________________________________________________________________<br />

vorzeitigen Stopp in der Translation bewirkt. Die Häufigkeit <strong>des</strong> Allels ist geographisch stark<br />

unterschiedlich und beträgt in Mitteleuropa etwa <strong>10</strong>% was zu einer Frequenz von 1% für<br />

homozygote Träger führt. Die regionale Verteilung deutet daher darauf hin, dass die CCR5-<br />

delta32 Mutation einen positiven Selektionsfaktor darstellt.<br />

Individuen die homozygot für die CCR5-delta32 Mutation sind, bilden überhaupt keinen<br />

CCR5 Rezeptor und sind damit im höchsten Maße resistent gegen eine HIV-Infektion.<br />

Ausnahmen sind seltene Infektion durch Virus-Stämme, die den CXCR4 Rezeptor für den<br />

Zelleintritt benutzen. Heterozygote Personen zeigen einer erhöhte Resistenz und im Falle<br />

einer Infektion ist der klinische Verlauf geprägt durch eine geringere Viruslast und ein<br />

langsameres Fortschreiten in Richtung <strong>des</strong> Immundefekt-Syndroms (im Durchschnitt<br />

Verlängerung um 2-3 Jahre).<br />

Am Bespiel der ersten erfolgreichen Stammzelltherapie bei einem HIV infizierten Patienten<br />

mit HIV resistenten hämatopoetischen Stammzellen konnte das Potential einer<br />

individualisierten Therapie gezeigt werden.<br />

Ziel der Arbeitsgruppe ist es präemptiv an einer möglichst großen Zahl von<br />

stammzellspendern bzw. Nabelschnurstammzellpräparate eine CCR5 Genotypisierung<br />

vorzunehmen um zukünftigen potentiellen Stammzellempfängern mit einer HIV-Infektion ein<br />

entsprechen<strong>des</strong> Transplantat anbieten zu können. Derzeit sind bereits über 3200<br />

Genotypisierung durchgeführt worden, Die Allelfrequenz der delta32 Deletion war in diesem<br />

Kollektiv mit 11,5% ungewöhnlich hoch.<br />

Gero Hütter, Susanne Elvers-Hornung<br />

27

Forschung_________________________________________________________________<br />

Arbeitsgruppe Xuan Duc Nguyen<br />

Forschungsprojekt: Dendritische Zellen<br />

Dendritische Zellen sind effektive Antigen-präsentierende Zellen <strong>des</strong> lymphatischen und<br />

nicht-lymphatischen Gewebes. Sie gehören zu den potentesten Initiatoren der adaptiven<br />

Immunantwort, insbesondere bei der Einleitung von primären Antigen-spezifischen<br />

Immunreaktionen, in denen native T-Zellen stimuliert werden. Diese Eigenschaft macht sie<br />

für den Einsatz in der Immuntherapie von Tumorerkrankungen interessant. Es gibt jedoch<br />

auch Subpopulationen von DC, die T-Zellen hemmen oder tolerieren. Ziele <strong>des</strong> Projektes<br />

liegen darin, dendritische Zellen aus Monozyten (CD14-positive Zellen) oder Stammzellen<br />

(CD34-positive Zellen) aus Nabelschnurblut zu generieren und immunphänotypisch,<br />

funktionell und molekularbiologisch zu vergleichen. Zur exakten Quantifizierung der<br />

Stimulation der T-Zell Proliferation wurde ein neues Testsystem basierend auf<br />

durchflußzytometrischer Bestimmung etabliert. Hierbei zeigte sich, dass sich je nach<br />

Ausgangszelle unterschiedliche Dendritische Zellen mit unterschiedlichen Eigenschaften<br />

entwickeln.<br />

Xuan Duc Nguyen, Alex Dugrillon<br />

28

Forschung_________________________________________________________________<br />

3.1.2 Thrombozytenimmunologie<br />

Im Jahr 2000 wurde die Arbeitsgruppe zunächst unter der Bezeichung<br />

und dem Arbeitsschwerpunkt „Thrombozytenimmunologie“ gegründet.<br />

Die Arbeitsgruppe wird von Prof. (apl) Dr. rer. nat. Peter Bugert<br />

geleitet, der sich 2004 über das Thema „Die Rolle der Thrombozyten<br />

bei inflammatorischen Prozessen“ an der <strong>Medizinische</strong>n Fakultät<br />

Mannheim habilitiert hat. Nachdem sich der Arbeitsschwerpunkt<br />

zunehmend in Richtung grundlegender Fragestellungen der<br />

Thrombozytenfunktion gewandelt hat, trägt die Arbeitsgruppe seit<br />

<strong>2011</strong> die Bezeichnung „Thrombozytenbiologie“.<br />

Zur Arbeitsgruppe gehören die technischen Assistentinnen Frau Gabi Rink (MTA,<br />

Gruppenleitung) und Frau Katharina Kemp (BTA). Seit 2006 ist Frau Dr. Angelika Schedel<br />

als Wissenschaftlerin zuständig für die Entwicklung und Koordination der<br />

Forschungsprojekte auf dem Gebiet der neuronalen Rezeptoren bei Thrombozyten. Im<br />

Zeitraum <strong>2002</strong> bis <strong>2011</strong> haben insgesamt zehn Medinizinstudenten eine experimentelle<br />

Doktorarbeit abgeschlossen. Neun weitere Medizinstudenten arbeiteten Ende <strong>2011</strong> noch an<br />

ihren Forschungsprojekten oder waren mit der schriftlichen Ausarbeitung ihrer Doktorarbeit<br />

befasst. Mehrere Studenten verschiedener Fachhochschulen haben bei uns Diplom-,<br />

Bachelor- oder Semesterarbeiten angefertigt. Außerdem waren Wissenschaftler aus anderen<br />

Instituten zur Durchführung von Kooperationsprojekten zu Gast. Einige der<br />

Forschungsprojekte werden im Folgenden kurz dargestellt.<br />

29

Forschung_________________________________________________________________<br />

Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter der AG Thrombozytenbiologie<br />

30

Ausgerichtete<br />

Kongresse_________________________________________________________________<br />

Forschungsprojekt: Molekulare Grundlagen <strong>des</strong> Aspirin-like Defekts<br />

Gefördert durch die Deutsche Forschungs Gemeinschaft: BU 1795/3<br />

Der Aspirin-like Defekt (ALD) ist eine erbliche Funktionsstörung der Thrombozyten. Die<br />

Folgen sind meist milde Blutungsneigungen. In der Labordiagnostik ist der ALD in erster<br />

Linie durch eine gestörte Thrombozytenaggregation nach Arachidonsäure-Induktion zu<br />

erkennen. Aus diesem Grund wird der zugrundeliegende Defekt wird im Bereich <strong>des</strong><br />

thrombozytären Arachidonsäure-Stoffwechsels vermutet, wodurch das Erscheinungsbild <strong>des</strong><br />

ALD der aggregationshemmenden Wirkung von Acetylsalicylsäure (Aspirin ® ) ähnelt. Ziel<br />

dieses Forschungsprojektes in Kooperation mit der Universitätskinderklinik Dresden und mit<br />

finanzieller Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, war die<br />

Charakterisierung der molekularen Grundlagen <strong>des</strong> ALD. Die in Dresden gesammelten und<br />

phänotypisch charakterisierten Patientenproben wurden in der AG Thrombozytenbiologie in<br />

Zusammenarbeit mit Gastwissenschaftlerinnen aus Dresden Nina Rolf und Josephine Tauer<br />

auf DNA-, RNA- und Protein-Ebene analysiert. Einen wesentlichen<br />

Beitrag hat Iris Klaus in ihrer Doktorarbeit durch die DNA-<br />

Sequenzierung der Gene <strong>des</strong> Arachidonsäurestoffwechsels bei ALD-<br />

Patienten und Kontrollen geleistet. Ein Vergleich der Thrombozyten-<br />

Transkriptome von ALD-Patienten und gesunden Familienangehörigen<br />

zeigte eine verminderte Expression <strong>des</strong> Thromboxanrezeptors, der bei<br />

der Thromobzytenaktivierung eine entscheidende Rolle spielt. Die<br />

Ursache <strong>des</strong> ALD könnte also in einer verminderten<br />

Rezeptorexpression liegen.<br />

Forschungsprojekt: Funktionelle und molekulare Charakterisierung von CD40L<br />

Frau Kathrin Stamer hat dieses Projekt im Rahmen ihrer Doktorarbeit<br />

bearbeitet. Ziel <strong>des</strong> Projekts war die Charakterisierung von CD40L in<br />

Patienten mit thromboembolischen Komplikationen oder chronisch<br />

inflammatorischem Zustand (akuter Herzinfarkt, Herzflimmern, KHK,<br />

Schlaganfall, Lupus Anticoagulant) und in gesunden Kontrollen. Dies<br />

beinhaltete: 1) Exon-Resequenzierung der kodierenden Bereiche und<br />

<strong>des</strong> Promotors in ausgewählten Patienten und Kontrollen; 2) PCRbasierte<br />

Typisierung der gefundenen SNPs in allen Patienten und<br />

Kontrollen; 3) Analyse <strong>des</strong> STR-Polymorphismus in der 3’-Region <strong>des</strong> CD40L-Gens; 4)<br />

Messung der aktivierungsabhängigen CD40L Expression bei Thrombozyten von Patienten<br />

und Kontrollen mittels Durchflußzytometrie. Es konnte ein signifikanter Zusammenhang <strong>des</strong><br />

STR-Polymorphismus mit arteriellen Thrombosen bei Lupus Anticoagulant Patienten<br />

gefunden werden.<br />

31

Forschung_________________________________________________________________<br />

Forschungsprojekt: Mutationsanalyse <strong>des</strong> Na + -Kanals SCN5A bei Herzinfarkt-<br />

Patienten<br />

Der plötzliche Herztod verurschat durch Kammerflimmern im Rahmen eines Herzinfarktes ist<br />

die häufigste To<strong>des</strong>ursache in westlichen Gesellschaften. Genetische Risikofaktoren werden<br />

bei den Mechanismen der Arteriosklerose, Entzündung und Thrombozytenaktivierung<br />

vermutet. In Kooperation mit der I. Med. Klinik der Universitätsmedizin Mannheim (UMM)<br />

wurden in der Vergangenheit bereits einige Kandidatengene bei Patienten mit<br />

Kammerflimmern molekular charakterisiert. Im vorliegenden Projekt wurde der Herzmuskelspezifische<br />

Na+-Kanal, der vom SCN5A Gen kodiert wird, bei einer<br />

Auswahl gut charakterisierter Patienten untersucht. Zusätzlich zur<br />

Sequenzierung wurde das sogenannte High Resolution Melting (HRM)<br />

Verfahren am LightCycler 480 System angewendet. Tim Boehringer<br />

hat dieses Projekt im Rahmen seiner medizinischen Doktorarbeit an<br />

Patientenproben aus der I. Med. Klinik und an Kontrollproben<br />

(gesunde Blutspender) aus unserem Institut durchgeführt. Die<br />

experimentellen Arbeiten sind gerade abgeschlossen und die<br />

statistische Auswertung der Ergebnisse steht noch aus.<br />

Forschungsprojekt: Expression der Brain-Type Creatinkinase (CKBE) in<br />

Thrombozyten<br />

Die Creatinkinase (CK) ist ein Enzym, das vor allem in Nerven- (Brain-Type) und in<br />

Muskelgeweben (Muscle-Type) vorkommt und der Regeneration von ATP dient. Das<br />

funktionelle Enzym ist ein Dimer, das je nach Gewebe als Isoenzym vorkommt: CK-BB<br />

(neuronal), CK-MM (muskulär) oder auch als CK-MB im Blutplasma. Bei Zustand nach<br />

Herzinfark stellt eine erhöhte CK-MB Aktivität im Plasma einen wichtigen diagnostischen<br />

Parameter dar. Die ektopische Expression der Brain-Type Creatinkinase (CKBE), also die<br />

genetisch verursachte Expression <strong>des</strong> CKB-Gens in einem dafür untypischen Gewebe,<br />

wurde erstmals 1978 in einer italienischen Familie beschrieben. Bei CKBE-Probanden<br />

werden in erster Linie in Thrombozyten hohe CK-Aktivitäten<br />

beobachtet. In Zusammenarbeit mit Prof. Arnold (Uniklink Freiburg),<br />

der Blutproben von CKBE-Probanden beschaffte, wurde im Rahmen<br />

dieses Projekts durch die Arbeiten von Katharina Kemp gezeigt,<br />

dass Thrombozyten von CKBE-Probanden über eine hohe CK-<br />

Aktivität verfügen, die vom CK-BB Isoenzym herrührt. Diese erhöhte<br />

CK-Aktivität in Thrombozyten resultiert aus einer transkriptionellen<br />

Genaktivierung, deren molekulare Ursache aber bislang noch nicht<br />

geklärt werden konnte.<br />

32

Forschung_________________________________________________________________<br />

Forschungsprojekt: Charakterisierung neuronaler Rezeptoren bei Thrombozyten<br />

RNA- und Protein-Analysen haben gezeigt,<br />

dass Plättchen auch über acetylcholinerge<br />

Rezeptorsysteme (AChR) verfügen. Laut<br />

RNA-Daten sind die Varianten 4, 7, ß1 und<br />

ß2 exprimiert. Ziel <strong>des</strong> Projekts war die<br />

Charakterisierung der AChR Expression bei<br />

Plättchen und deren Vorläuferzellen mittels<br />

Durchflusszytometrie und Westernblot unter<br />

Anwendung spezifischer Antikörper gegen die<br />

Varianten 4, 7, ß1 und ß2. Auf funktioneller Ebene wurde geprüft, wie sich der Ligand<br />

Acetylcholin und andere cholinerge Substanzen auf die Plättchen-Aktivierung bzw. -<br />

Aggregation auswirkt. Durch die Arbeiten von Angelika Schedel (siehe linkes Bild) und<br />

Sophia Thornton (siehe rechtes Bild) konnte erstmals gezeigt werden, dass Thrombozyten<br />

und deren Vorläuferzellen über funktionelle cholinerge Rezeptoren verfügen.<br />

Forschungsprojekt: Cholinergen Signaltransduktionsmechanismen in der<br />

Megakaryopoese<br />

Gefördert durch die Stiftung Transfusionsmedizin und Immunhämatologie<br />

Wie beschrieben konnten Acetylcholinrezeptoren bei Thrombozyten<br />

und deren Vorläuferzellen nachgewiesen werden. Bekanntermaßen<br />

sind die Acetylcholinrezeptoren mit unterschiedlichen<br />

Signaltransduktions-mechanismen verknüpft, an denen Ca 2+ Ionen,<br />

die Proteinkinase C und auch die Januskinase 2 beteiligt sind. Ziel<br />

dieses Projektes ist die Charakterisierung der Ca 2+ - und der<br />

PKC/JAK2-abhängigen Signaltransduktion im verschiedenen<br />

Zellstadien der Megakaryopoese. Sabrina Besenfelder hat im<br />

Rahmen ihrer Masterarbeit (Studiengang „Translational Medical Research“ an der<br />

<strong>Medizinische</strong>n Fakultät Mannheim) zunächst die methodischen Grundlagen zur<br />

Quantifizierung der PKC-Phosphorylierung erarbeitet. Sie konnte bereits erste Hinweise auf<br />

eine PKC-Aktivierung durch cholinerge Substanzen in megakaryozytären Zelllinien erhalten.<br />

Frau Besenfelder wird als medizinische Doktorandin dieses Projekt durch Fragestellungen<br />

hinsichtlich Genregulation ergänzen und weiter bearbeiten.<br />

33

Forschung_________________________________________________________________<br />

Forschungsprojekt: Megakaryopoese aus Nabelschnurblut-Vorläuferzellen<br />

Gefördert durch die Stiftung Transfusionsmedizin und Immunhämatologie<br />

Wesentliche Arbeiten der letzten Jahre in der AG<br />

Thrombozytenbiologie drehen sich um die molekulare und<br />

funktionelle Charakterisierung cholinerger Rezeptoren an<br />

Thrombozyten megakaryozytären Zellen. Die Verwendung<br />

etablierter Zelllinien führte zu ersten wichtigen Erkenntnissen.<br />

Zelllinien sind jedoch in mehrerer Hinsicht nur bedingt mit den<br />

Zellen in vivo vergleichbar. Daher wurde im vorliegenden Projekt die<br />

Megakaryopoese aus Nabelschnurblut-Vorläuferzellen etabliert.<br />

Dies beinhaltete auch die Charakterisierung der Zellen anhand<br />

charakteristischer CD-Marker mittels Durchflusszytometrie. Dazu hat Florian Lorenz im<br />

Rahmen seiner Masterarbeit (Studiengang „Translational Medical Research“ an der<br />

<strong>Medizinische</strong>n Fakultät Mannheim) in Zusammenarbeit mit der Core Facility<br />

„Durchflusszytometrie und Zellsortierung“ ein Marker-Panel ausgearbeitet und validiert, das<br />

eine Messung der Zelldifferenzierung und anderer Charaktersitika mit geringen Zellzahlen<br />

ermöglicht. Mit der Etablierung der Megakaryopoese aus Nabelschnurblut-Vorläuferzellen<br />

hat Herr Lorenz den Grundstein gelegt für seine medizinische Doktorarbeit, in der er die<br />

Einflüsse cholinerger Substanzen auf die Megakaryopoese untersuchen soll.<br />

Forschungsprojekt: Thrombozytenfunktion bei Rauchern und neuropsychiatrischen<br />

Patienten<br />

Wir konnten bereits zeigen, dass Thrombozyten über nikotinische<br />

Acetylcholinrezeptoren verfügen, die für die Thrombozytenfunktion<br />

eine Rolle spielen. Sowohl Nikotin als auch verschiedene<br />

pharmakologische Substanzen, die bei der Pharmakotherapie<br />

neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen eingesetzt werden<br />

und spezifisch auf diese Rezeptoren wirken, könnten eine direkte<br />

oder indirekte Wirkung auf Thrombozyten haben. Die experimentelle<br />

Doktorarbeit von Anip Sarin befasst sich mit der<br />

Thrombozytenfunktion bei Rauchern und bei Patienten mit verschiedenen neuropsychiatrischen<br />

Erkrankungen (Alzheimer, Deppression, Schizophrenie). Durch die Messung<br />

verschiedener Laborparameter, wie z.B. Thrombozytenzahl, MPV und Aggregation im<br />

Vollblut, werden mögliche Veränderungen <strong>des</strong> cholinergen Systems bei Thrombozyten<br />

untersucht. Zusätzlich sollen auch molekulare Analysen zur Expression cholinerger<br />

Rezeptoren durchgeführt werden.<br />

34

Forschung_________________________________________________________________<br />

Forschungsprojekt: Cholinerge Komponenten in Zellen der Megakaryopoese<br />

Der nikotinische Acetylcholinrezeptor 7 (nAChR7) ist als ligandengesteuerter Ca 2+ -Kanal<br />

für die Thrombozytenfunktion von Bedeutung. Des Weiteren fanden wir eindeutige Hinweise,<br />

dass cholinerge Rezeptoren auch in die Bildung von Thrombozyten involviert sind. Neben<br />

der α7 Untereinheit scheinen auch die α4β2-Untereinheiten eine Rolle zu spielen. Das<br />

Vorhandensein der α4- und β2-Untereinheiten wurde bereits mit<br />

Hilfe der quantitativen RealTime PCR bestätigt. Ziel dieses Projekts<br />

ist die funktionelle Bedeutung weiterer Komponenten <strong>des</strong><br />

cholinergen Systems für die Megakaryopoese zu klären. Dazu<br />

sollen die Acetylcholinesterase (AChE), Cholinacetyltransferase<br />

(ChAT), der Cholintransporter (SLC5A7) und das Acetylcholin (ACh)<br />

verschiedenen Zellstadien der Megakaryopoese identifiziert werden.<br />

Ende <strong>2011</strong> hat Kerstin Kaiser in ihrer Doktorarbeit damit<br />

begonnen die entsprechenden experimentellen Arbeiten<br />

durchzuführen. Sie verwendet zunächst etablierte megakaryozytäre<br />

Zelllinien (Meg-01, Dami, M-07, CMK), um die Ergebnisse dann mit Megakaryozyten aus<br />

Nabelschnurblut-Vorläuferzellen zu vergleichen.<br />

Forschungsprojekt: Elektrophysiologische Untersuchungen an megakaryozytären<br />

Zellen<br />

Die nikotinischen Acetylcholinrezeptoren nAChRa7 und nAChRa4b2 konnten an<br />

megakaryozytären Zellen nachgewiesen werden. Diese Rezeptoren stellen ligandengesteuerte<br />

Ionenkanäle dar, die sowohl für den Calcium-Einstrom als<br />

auch für das Membranpotential der Zellen von Bedeutung sein<br />

könnten. Entsprechende elektrophysiologische Untersuchungen<br />

mittels Patch-Clamp und Einzelzell-Calciumimaging sollen Hinweise<br />

über diese Vorgänge liefern. Julian Starigk hat Ende <strong>2011</strong> mit seiner<br />

experimentellen Doktorarbeit begonnen und wird in Kooperation mit<br />

der Arbeitsgruppe von Prof. Schubert (Kardiovaskuläre Physiologie)<br />

am CBTM die elektrophysiologischen Messungen an<br />

megakaryozytären Zellen durchgeführen. Vorgesehen sind Messungen spezifischer<br />

Ionenströme und <strong>des</strong> Membranpotentials unter dem Einfluss von Agonisten und<br />

Antagonisten der cholinergen Rezeptoren.<br />

35

Forschung_________________________________________________________________<br />

3.1.3 Sicherheit der Hämotherapie<br />

Arbeitgruppe Peter Bugert „Molekulare Immunhämatologie“<br />

Im Forschungsschwerpunkt „Sicherheit der Hämotherapie“ befasst sich die Arbeitsgruppe<br />

„Molekulare Immunhämatologie“ unter der Leitung von Prof. (apl) Dr. rer. nat. Peter Bugert<br />

mit der molekulargenetischen Charakterisierung serologisch auffälliger Phänotypen in den<br />

ABO- und RHCE-Blutgruppensystemen. Dabei handelt es sich sowohl um die schwache<br />

Expression der Antigene (Aweak, Bweak, etc.) als auch um seltene Antigene (JAHK, JAL,<br />

etc.). Entsprechende Proben werden in den immunhämatologischen Referenzlaboren der<br />

Kooperationspartner identifiziert und zur molekularen Analyse nach<br />

Mannheim geleitet. Neben der Gensequenzierung werden auf der<br />

Basis der identifizierten Mutationen auch PCR-Systeme zum<br />

gezielten Mutationsnachweis entwickelt. Zweiter Arbeitsschwerpunkt<br />

ist die Etablierung von Genotypisierungsverfahren für seltene und für<br />

hochfrequente Blutgruppenantigene. Diese Verfahren können sowohl<br />

im Bereich Patientendiagnostik als auch zur Spendertypisierung<br />

eingesetzt werden. Die Laborarbeiten im Bereich Molekulare<br />

Immunhämatologie werden hauptverantwortlich von Gabi Rink<br />

durchgeführt.<br />

Forschungsprojekt: Molekulare Grundlage abgeschwächter AB0-Antigene<br />

Neben den Hauptantigenen A1, A2, B und 0 im AB0-Blutgruppensystem können auch<br />