Zwillinge - klein-putz

Zwillinge - klein-putz

Zwillinge - klein-putz

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Zwillinge</strong><br />

Ein Leitfaden für Schwangerschaft, Geburt<br />

und die erste Zeit danach<br />

von:<br />

Dr. Claudio Nedden-Boeger<br />

Dipl. Päd. Sabine Boeger<br />

Stand: 04.01.2008

2a<br />

2b<br />

Inhalt<br />

Vorwort (4)<br />

Erstes Kapitel: Schwangerschaft (4)<br />

1. Entstehung von <strong>Zwillinge</strong>n (5)<br />

Eineiige <strong>Zwillinge</strong> • Zweieiige <strong>Zwillinge</strong> • Polkörperchen-<strong>Zwillinge</strong> und <strong>Zwillinge</strong><br />

aus zweikernigen Eizellen • Wie sind die eigenen <strong>Zwillinge</strong> entstanden • Höhergradige<br />

Mehrlinge • Siamesische <strong>Zwillinge</strong> • Fruchtbarkeitsbehandlung und<br />

künstliche Befruchtung<br />

2. Diagnose der Mehrlingsschwangerschaft (9)<br />

3. Bildung der Eihäute und Einnistung in die Gebärmutter (10)<br />

Eineiige <strong>Zwillinge</strong> • Zweieiige <strong>Zwillinge</strong> • Höhergradige Mehrlingsschwangerschaften<br />

• Bedeutung der Klassifizierung<br />

4. Vorsorgeuntersuchungen, Mutterpass (12)<br />

5. Vorgeburtliche Diagnostik (14)<br />

6. Abtreibung einzelner Mehrlinge (18)<br />

Der Arzt ist kompetent für die Diagnose und Behandlung,<br />

die Patientin ist kompetent für ihr Wertesystem<br />

und verantwortlich für ihre Lebensgestaltung.<br />

Günter Virt<br />

7. Risiken und Komplikationen einer Mehrlingsschwangerschaft (19)<br />

Allgemeine Schwangerschaftsbeschwerden • Unzureichende Mutterkuchenfunktion<br />

(Plazentainsuffizienz) • Vorzeitige Wehen und Muttermundschwäche • Gestose,<br />

hypertensive Schwangerschaftserkrankung • Blasensprung • Besondere Störungen<br />

bei eineiigen <strong>Zwillinge</strong>n • Fehlgeburt, Totgeburt<br />

8. Schwangerschaftsgymnastik und Geburtsvorbereitung (30)<br />

9. Besorgungen während der Schwangerschaft (31)<br />

Anschaffungen • Ein Name für die Kinder • Vorbereitungen für einen vorzeitigen<br />

stationären Klinikaufenthalt • Anmeldung bei der Nachsorgehebamme • Bescheinigungen<br />

für das Mutterschaftsgeld • Arbeitslosengeld II / Sozialhilfe / BAföG •<br />

Bundesstiftung „Mutter und Kind“<br />

10. Endphase der Schwangerschaft (37)<br />

Stationäre Überwachung zum Ende der Schwangerschaft auch ohne besondere<br />

Komplikationen • Künstliche Einleitung der Geburt

3a<br />

3b<br />

Zweites Kapitel: Geburt und Wochenbett (42)<br />

1. Geburt (42)<br />

Geburtsort • Kaiserschnitt oder vaginale Geburt als Standard • Kaiserschnitt<br />

wegen besonderer Risiken oder Komplikationen • Geburtsverlauf bei Kaiserschnitt<br />

• Geburtsverlauf bei vaginaler Geburt • Kaiserschnitt für das zweite Kind<br />

2. Nach der Geburt (50)<br />

Zustand der Mutter • Zustand der Kinder<br />

3. Stillen (55)<br />

Stillen von Mehrlingen • Stillen nach Kaiserschnitt • Milchpumpe<br />

4. Erste Zeit daheim: Hilfe im Haushalt (60)<br />

Gesetzliche Krankenkasse • Jugendamt • Bundesstiftung „Mutter und Kind“ •<br />

Kirchen und Wohlfahrtsverbände • Au-pair • Steuerliche Anerkennung einer privaten<br />

Haushaltshilfe<br />

Fünftes Kapitel: Frühgeburt (80)<br />

1. Neugeborenen-Intensivmedizin (80)<br />

Künstliche Beatmung • „minimal handling“ • Weitere Entwicklung und Überwachung<br />

• Stillen von Frühgeborenen • Elterliche Zuwendung • Nach der Entlassung<br />

• Erfolglose Behandlung • Von vornherein nicht behandelbare Kinder • Einen<br />

Verlust verarbeiten<br />

2. Mögliche Spätfolgen einer Früh- oder Mangelgeburt (87)<br />

Zerebralparesen und psychomotorische Störungen • Lernschwierigkeiten und<br />

Minderbegabung • Seh- und Hörstörungen • Chronische Lungenerkrankung •<br />

Plötzlicher Kindstod<br />

3. Finanzielle Hilfen für Frühgeborene mit Entwicklungsverzögerungen und für behinderte<br />

Kinder (90)<br />

Drittes Kapitel: Säuglingsalter (66)<br />

1. Aktivitäten mit anderen Eltern und Kindern (66)<br />

2. Finanzielles (67)<br />

Elterngeld • Mutterschaftsgeld • Entbindungsgeld • Kindergeld • Weitere Förderungsmöglichkeiten<br />

• Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung • Kinderzuschlag,<br />

Arbeitslosengeld II und andere Sozialleistungen • Krankenversicherung<br />

für die Kinder • Mütter- und Väterkur<br />

3. Weitere Anschaffungen (73)<br />

Tragetuch, Kindertragen • Sportwagen und Buggy<br />

Ausblick (92)<br />

Anhang I: Medizinisches Wörterbuch und Glossar (93)<br />

Anhang II: Berechnung der Schwangerschaftswochen (99)<br />

Anhang III: Schema zur Bestimmung der Ein- oder Zweieiigkeit (100)<br />

Anhang IV: Adressen (101)<br />

Anhang V: Gesetzestexte (104)<br />

Anhang VI: Literaturhinweise (107)<br />

Anhang VII: Mehrlinge in anderen Sprachen (112)<br />

Viertes Kapitel: Familiensituation und weitere Entwicklung der Kinder im Säuglings-<br />

und Kleinkindalter (76)<br />

1. Allgemeine Entwicklungsverzögerung (76)<br />

2. Sprachentwicklung (77)<br />

3. Ältere Geschwister (78)<br />

4. Sozialverhalten der Kinder (79)

4a<br />

4b<br />

Liebe Leserin, lieber Leser,<br />

Vorwort<br />

es freut uns, dass Sie sich für unseren Zwillings-Ratgeber interessieren.<br />

Sie lesen hier ein Buch, das Sie nicht im Buchladen gekauft, sondern als Textdatei<br />

aus dem Internet heruntergeladen haben. Vielleicht haben Sie den Ausdruck oder<br />

die Textdatei auch von einer befreundeten Familie erhalten.<br />

Sie haben dafür bisher nichts bezahlen müssen. Denn wir vertreiben dieses Buch<br />

nach dem Shareware-Prinzip: Wenn Ihnen der Ratgeber gefällt, bitten wir um ein <strong>klein</strong>es<br />

Autorenhonorar. Wenn er Ihnen nicht zusagt, brauchen Sie nichts zu zahlen.<br />

dem individuellen Rat Ihres Frauenarztes, der auch solche, möglicherweise<br />

nicht zwillingstypischen Besonderheiten Ihrer Schwangerschaft berücksichtigen<br />

kann, auf die dieses Buch nicht eingeht. Holen Sie in Zweifelsfällen die<br />

Meinung eines zweiten Arztes ein. Die Darstellungen dieses Buches dürfen<br />

nicht als individuelle Handlungsanweisungen oder -vorschläge missverstanden<br />

werden. Eine rechtliche Haftung hierfür müssen wir deshalb ausschließen.<br />

Dieses Buch wird etwa halbjährlich aktualisiert. Sie können die jeweils aktuelle<br />

Version unter www.zwillingsschwangerschaft.info downloaden.<br />

Und nun wünschen wir Ihnen eine interessante Lektüre!<br />

Dr. Claudio Nedden-Boeger<br />

Dipl.-Päd. Sabine Boeger<br />

Bitte seien Sie so fair und denken an eine angemessene Anerkennung unserer<br />

Mühe, wenn Sie mit unserer Leistung zufrieden sind. Geben Sie soviel, wie Ihnen der<br />

Ratgeber wert ist, und wie es Ihrer Leistungsfähigkeit entspricht. Unsere Empfehlung<br />

liegt bei 5,- bis 10,- EUR pro Leserfamilie; egal ob Sie den Text selbst aus dem Internet<br />

heruntergeladen oder von einer befreundeten Familie erhalten haben. Bitte überweisen<br />

Sie den Betrag an: Dr. Claudio Nedden-Boeger, Konto-Nr. 142921, Bankleitzahl<br />

360 605 91 (Sparda-Bank West eG) – bzw. für den EU-Zahlungsverkehr:<br />

IBAN: DE67 3606 0591 0000 1429 21, BIC: GENODED1SPE.<br />

Bitte beachten Sie außerdem unsere Nutzungsbedingungen:<br />

- Sie dürfen den Text kostenlos an andere Zwillingseltern weitergeben, jedoch<br />

nur in ungekürzter Version und mit unverändertem Inhalt. Auch diese Seite<br />

muss vollständig enthalten sein! Sie dürfen den Text jedoch nicht gegen<br />

Geld an andere Leser verkaufen.<br />

- Sie dürfen den Text nicht gewerblich nutzen oder anderweitig veröffentlichen,<br />

auch nicht auszugsweise. Der Inhalt des Ratgebers bleibt unser geistiges<br />

Eigentum und ist urheberrechtlich geschützt.<br />

- Dieses Buch ist in dem Bemühen verfasst, den aktuellen Stand der medizinischen<br />

Wissenschaft bis in eine bestimmte Tiefe richtig und vollständig und<br />

zugleich in verständlicher Sprache wiederzugeben. Gleichwohl kann dieser<br />

allgemein gehaltene Ratgeber niemals eine fachärztliche Beratung und<br />

Betreuung während der Schwangerschaft ersetzen. Folgen Sie deshalb immer

5a<br />

Erstes Kapitel: Schwangerschaft<br />

1. Entstehung von <strong>Zwillinge</strong>n<br />

Wahrscheinlich haben Sie dieses Buch in der Hand, weil Sie selbst <strong>Zwillinge</strong> erwarten.<br />

Vielleicht sogar Drillinge oder Vierlinge. Wie kam es dazu Warum nicht nur<br />

ein einzelnes Kind, wie es die meisten Frauen bekommen Ganz unterschiedliche<br />

Gründe kommen als Ursache für die Zwillingsentstehung in Betracht. Einige sind<br />

genetisch vorbestimmt, andere hängen von äußeren Einflüssen ab.<br />

Über die Entstehung eines Kindes wissen wir, dass sich nach dem Geschlechtsverkehr<br />

eine herangereifte Eizelle und ein männlicher Samenfaden vereinigen, in die<br />

Gebärmutter einnisten und zu einem Embryo fortentwickeln. Ähnlich beginnt auch die<br />

Zwillingsschwangerschaft, doch nimmt sie an einem bestimmten Punkt der Entwicklung<br />

gleich zu Beginn der Schwangerschaft einen abweichenden Verlauf. An welchem<br />

Punkt sich was genau ändert, hängt von der Art der Zwillingsentstehung ab. Es gibt<br />

vier unterschiedliche Entstehungsarten, von denen die klassischen „eineiigen“ und<br />

„zweieiigen“ <strong>Zwillinge</strong> am bekanntesten und zugleich mit Abstand am häufigsten sind.<br />

Daneben gibt es jedoch auch noch Polkörperchen-<strong>Zwillinge</strong> und solche aus zweikernigen<br />

Eizellen.<br />

a) Eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />

Eineiige <strong>Zwillinge</strong> entstehen zunächst genauso wie einzelne Kinder (Einlinge):<br />

Eine herangereifte Eizelle wird von einem Samen befruchtet. Bei Einlingen würde sich<br />

dann das befruchtete Ei in einem geschlossenen Verband weiterentwickeln. Bei eineiigen<br />

<strong>Zwillinge</strong>n jedoch teilt sich das Ei innerhalb der ersten dreizehn Tage nach der<br />

Befruchtung in zwei Teile, die sich fortan getrennt je zu einem Kind weiterentwickeln.<br />

Da beide Teile aus derselben Eizelle und demselben Samen entstanden sind, sind sie<br />

genetisch gleich, d.h. sie verfügen über dieselben Erbanlagen und haben deshalb immer<br />

auch dasselbe Geschlecht. Man bezeichnet diese <strong>Zwillinge</strong> als „eineiig“, weil sie<br />

aus einer einzigen befruchteten Eizelle hervorgegangen sind.<br />

Der Auslösungsmechanismus für die Zwillingsteilung ist bis heute ungeklärt; als<br />

Ursache vermutet man Normabweichungen im biochemischen Milieu der Gebärmutter.<br />

Es scheint außerdem, als werde die Entstehung eineiiger <strong>Zwillinge</strong> durch besonders<br />

lange Menstruationszyklen und durch eine besonders späte Befruchtung der Eizelle<br />

begünstigt. Man hat nämlich festgestellt, dass eineiige <strong>Zwillinge</strong> häufig bei Paaren auftreten,<br />

die natürliche Verhütungsmethoden anwenden, die also nur in der Zeit um den<br />

Eisprung auf unverhüteten Geschlechtsverkehr verzichten. Falls die Schwangerschaft<br />

dann trotzdem eintritt, findet die Befruchtung in aller Regel nach Beendigung der „Verhütungsphase“<br />

statt und liegt damit sehr spät im Menstruationszyklus.<br />

b) Zweieiige <strong>Zwillinge</strong><br />

Bei zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n findet keine Teilung statt, sondern es reifen von vornherein<br />

zwei anstelle nur einer Eizelle innerhalb desselben Menstruationszyklus heran.<br />

Beide Eizellen entwickeln sich eigenständig, können von je einem männlichen Samenfaden<br />

befruchtet werden, sich in der Gebärmutter einnisten und zu je einem Kind heranreifen.<br />

Es handelt sich um zwei eigenständige Befruchtungsvorgänge, die nicht einmal auf<br />

demselben Geschlechtsakt beruhen müssen. Es ist sogar schon vorgekommen, dass<br />

zweieiige <strong>Zwillinge</strong> von verschiedenen Vätern gezeugt wurden. Der Eisprung beider<br />

Eizellen und deren Befruchtung liegen jedoch immer in demselben Monatszyklus. Es<br />

kann also normalerweise nicht passieren, dass eine bereits schwangere Frau im nächsten<br />

Monatszyklus noch einmal eine Eizelle entwickelt, die wiederum befruchtet wird und<br />

sich ebenfalls einnistet mit einer Entwicklungsverzögerung von vier Wochen gegenüber<br />

dem ersten Embryo 1 .<br />

„Zweieiige“ <strong>Zwillinge</strong> bezeichnet man so, weil sie aus zwei verschiedenen Eizellen<br />

entstanden sind. Ihre Entwicklung verläuft vom ersten Augenblick an unabhängig voneinander.<br />

Obwohl die Kinder zur gleichen Zeit ausgetragen werden, sind sie zueinander<br />

ebenso verschieden wie gewöhnliche, nacheinander ausgetragene Geschwisterkinder.<br />

Die Wahrscheinlichkeit, ein gleich- oder verschiedengeschlechtliches Paar zu bekommen,<br />

ist bei zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n etwa gleich hoch.<br />

1 Eine solche „Überbefruchtung“ (Superfetation) ist im Tierreich allerdings möglich und wird<br />

vor allem bei Schweinen beobachtet sowie bei Raubkatzen. Bei Menschen kommt die Überbefruchtung<br />

normalerweise nicht vor; als extreme Ausnahme wurde allerdings im Jahre 2007 ein<br />

einzelfall in England dokumentiert.<br />

5b

6a<br />

6b<br />

Verschiedene Ursachen können die Entstehung zweieiiger <strong>Zwillinge</strong> begünstigen.<br />

Ein wichtiger Faktor ist die erbliche Veranlagung. Die Neigung zur gleichzeitigen<br />

Heranreifung mehrerer Eizellen wird an Frauen rezessiv vererbt. Die Wahrscheinlichkeit,<br />

<strong>Zwillinge</strong> zu bekommen, ist also größer, wenn in der Familie der Mutter bereits<br />

<strong>Zwillinge</strong> vorgekommen sind. Manche sprechen auch dem werdenden Vater einen<br />

geringen erblichen Einfluss zu, doch geht man heute überwiegend davon aus, dass die<br />

Zwillingsentstehung ausschließlich von der mütterlichen Seite gesteuert wird.<br />

Global betrachtet bestehen erhebliche Unterschiede bei der Zwillingshäufigkeit.<br />

So bekommen Schwarzafrikanerinnen fünfmal häufiger zweieiige <strong>Zwillinge</strong> als ostasiatische<br />

Frauen. Europäerinnen haben im internationalen Vergleich eine mittlere Zwillingswahrscheinlichkeit<br />

– bei einem leichten Nord-Süd-Gefälle innerhalb Europas.<br />

Auch diese regionalen Unterschiede lassen sich mit der weitervererbten Veranlagung<br />

erklären. Die größte Zwillingshäufigkeit findet sich beim Volk der Yoruba in Nigeria.<br />

Bei diesen Frauen findet sich zugleich ein erhöhter Follitropinspiegel, weshalb man<br />

diese Substanz, die man auch als FSH (follikelstimulierendes Hormon) bezeichnet,<br />

bereits seit längerem mit der Zwillingsentstehung in Zusammenhang bringt. Letztlich<br />

geklärt sind die Zusammenhänge jedoch nicht. Eine neuere Untersuchung der Universität<br />

München hat einen Zusammenhang zwischen der Zwillingswahrscheinlichkeit<br />

und einer bestimmten Enzym-Mutation aufgezeigt. Danach soll eine Mutation des<br />

MTHFR 1 -Gens, welche in Asien häufig und in Afrika selten auftritt, die Zwillingsentstehung<br />

verhindern.<br />

Andere Faktoren sind dagegen nicht erblich vorbestimmt. Beispielsweise erhöht<br />

sich die Zwillingswahrscheinlichkeit mit dem Alter der Schwangeren. 35jährige Frauen<br />

bekommen annähernd viermal häufiger zweieiige <strong>Zwillinge</strong> als 18jährige; mit weiter<br />

zunehmendem Alter nimmt die Häufigkeit allerdings wieder ab.<br />

Auch die Anzahl der vorangegangenen Geburten ist von Bedeutung: Bei einer<br />

30jährigen Zweitgebärenden ist die Zwillingswahrscheinlichkeit höher als bei einer<br />

gleichaltrigen Erstgebärenden. Mit jeder weiteren Geburt steigt die Wahrscheinlichkeit<br />

einer Zwillingsschwangerschaft weiter an, bis sie nach sieben Geburten ihr Maximum<br />

erreicht. Auch das Ernährungsverhalten wird neuerdings in Verbindung mit der Zwillingswahrscheinlichkeit<br />

gebracht 2 .<br />

Und schließlich scheint das Absetzen der Verhütungspille einen Einfluss auszuüben:<br />

Im ersten Monat danach wurde eine erhöhte Wahrscheinlichkeit festgestellt, zweieiige<br />

<strong>Zwillinge</strong> zu empfangen. Offenbar begünstigt die hormonelle Veränderung den<br />

Ausstoß mehrerer Eizellen; die ovulationshemmende Wirkung der Verhütungspille verkehrt<br />

sich sozusagen in ihr Gegenteil (sog. Rebound-Effekt). Nicht alle wissenschaftliche<br />

Untersuchungen bestätigen allerdings diesen Zusammenhang und deshalb ist die<br />

Frage unter Medizinern umstritten.<br />

1 Methylentetrahydrofolat-Reduktase<br />

2 Siehe im Einzelnen http://www.aerzteblatt-studieren.de/doc.aspdocId=102986.

7a<br />

c) Polkörperchen-<strong>Zwillinge</strong> und <strong>Zwillinge</strong> aus zweikernigen Eizellen<br />

Neben den klassischen eineiigen und zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n existieren noch Polkörperchen-<strong>Zwillinge</strong><br />

und <strong>Zwillinge</strong> aus zweikernigen Eizellen. Hierbei handelt es<br />

sich um zwei weitere Entstehungsarten von <strong>Zwillinge</strong>n, die jedoch nur selten vorkommen.<br />

Sie wurden erst in den letzten Jahrzehnten entdeckt und sind außerhalb der<br />

medizinischen Forschung kaum bekannt. Selbst in medizinischen Fachkreisen ist das<br />

Interesse an diesen Entstehungsarten nicht sehr groß, weil sich solche <strong>Zwillinge</strong> sowohl<br />

während als auch nach der Schwangerschaft kaum anders verhalten als zweieiige<br />

<strong>Zwillinge</strong>. Die Tatsache, dass es <strong>Zwillinge</strong> aus Polkörperchen und aus zweikernigen<br />

Eizellen überhaupt gibt, gehört eher in die Kategorie der medizinischen Kuriositäten<br />

und wird hier auch nur der Vollständigkeit halber erwähnt.<br />

Zunächst also die Polkörperchen-<strong>Zwillinge</strong>. Um sie zu verstehen, muss man etwas<br />

ausholen. Ursprung des ungeborenen Lebens sind die in den weiblichen Eierstöcken<br />

bevorrateten Ureier (Oogonien). Diese müssen bei dem Eisprung und während ihrer<br />

Wanderung durch den Eileiter zunächst zwei Reifeteilungen vollziehen (Meiosen),<br />

bevor sie zu einer fertigen Eizelle (Oozyte) herangereift sind und von einem Samen<br />

befruchtet werden können. Bei diesen beiden Reifeteilungen wird je ein (wesentlich<br />

<strong>klein</strong>erer) Polar-Körper abgestoßen (sog. „Polkörperchen“), welcher die Erbinformationen<br />

zwar ebenfalls vollständig enthält, jedoch über so gut wie keinen versorgenden<br />

Zellleib verfügt und daher normalerweise nicht entwicklungsfähig ist. Die Polkörperchen<br />

lösen sich in der Gebärmutter auf oder sie werden ausgestoßen. In seltenen Fällen<br />

verteilt sich der Zellleib jedoch gleichmäßiger sowohl um die eigentliche Eizelle als<br />

auch um das Polkörperchen, so dass beide überlebensfähig sind und von je einem<br />

Samen befruchtet werden können. Die daraus entstehenden <strong>Zwillinge</strong> sind dann hinsichtlich<br />

ihrer mütterlichen Merkmale weitgehend erbgleich, da sie aus dem selben<br />

Urei stammen; hinsichtlich ihrer väterlichen Merkmale sind sie jedoch erbverschieden.<br />

Ursachen und Häufigkeit dieser Erscheinung sind noch weitgehend unerforscht.<br />

Während der Schwangerschaft verhalten sich Polkörperchen-<strong>Zwillinge</strong> wie zweieiige<br />

<strong>Zwillinge</strong>. Auch sonst sind sie von zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n äußerlich nicht zu unterscheiden,<br />

weil sie – mit der väterlichen Erbsubstanz – letztlich unterschiedliche Erbmerkmale<br />

besitzen und damit völlig verschieden aussehen und auch verschiedengeschlechtlich<br />

sein können. Wird das Polkörperchen aus der zweiten Reifeteilung befruchtet,<br />

so haben die Kinder etwas mehr Ähnlichkeit, als wenn der Zwilling aus dem<br />

ersten Polkörperchen hervorgeht. Nur ein genetischer Test kann jedoch feststellen,<br />

dass die mütterliche Erbsubstanz tatsächlich aus demselben Urei stammt. Deshalb –<br />

und wegen ihres seltenen Auftretens – blieb diese Möglichkeit der Zwillingsentstehung<br />

lange Zeit unentdeckt. Für die Eltern und die Familie ändert sich durch die besondere<br />

Entstehungsart jedoch nichts: Polkörperchen-<strong>Zwillinge</strong> stehen in ihrer Eigenart und in<br />

ihren Wesensmerkmalen zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n gleich. Deshalb werden wir sie in den<br />

weiteren Kapiteln dieses Buches auch nicht mehr besonders erwähnen, sondern sie wie<br />

zweieiige <strong>Zwillinge</strong> behandeln.<br />

Dasselbe gilt für <strong>Zwillinge</strong> aus zweikernigen Eizellen, der letzten möglichen Entstehungsart.<br />

Hier finden sich innerhalb einer einzigen Eizelle ausnahmsweise zwei Zellkerne,<br />

die je von einem Samen befruchtet werden können. Wie solche Eizellen entstehen,<br />

ist noch nicht abschließend geklärt. Einerseits hält man es für möglich, dass sich<br />

bereits bei der Heranreifung der Eizelle in den Eierstöcken ausnahmsweise zwei Ureier<br />

(Oogonien) zu einem „Zwillingsfollikel“ zusammenfinden und anschließend zu einer<br />

einheitlichen Eizelle gemeinsam fortentwickeln. Andere Wissenschaftler sprechen davon,<br />

dass sich eine zunächst normal entwickelte Eizelle zwischen der ersten und der<br />

zweiten Reifeteilung zusätzlich noch einmal mitotisch teilt (also komplett verdoppelt).<br />

Strenggenommen entstehen also auch diese <strong>Zwillinge</strong> aus nur einem Ei. Der Unterschied<br />

zu den klassischen eineiigen <strong>Zwillinge</strong>n besteht aber darin, dass die Zwillingsteilung<br />

nicht erst nach der Befruchtung stattfindet, sondern bereits vorher. Die beiden entstehenden<br />

Tochter-Eizellen werden von zwei verschiedenen Samen befruchtet und sind<br />

damit genetisch verschieden. Man nennt sie zum Teil „halbidentische <strong>Zwillinge</strong>“. Auch<br />

auf diese spezielle Art von <strong>Zwillinge</strong>n werden wir im Folgenden nicht mehr besonders<br />

eingehen, da sie in ihrer weiteren Entwicklung den zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n gleichen.<br />

d) Wie sind die eigenen <strong>Zwillinge</strong> entstanden<br />

Dass Ihre eigenen <strong>Zwillinge</strong> aus einer zweikernigen Eizelle oder aus einem fortentwickelten<br />

Polkörperchen entstanden sein könnten, ist sehr unwahrscheinlich, da das<br />

nur sehr selten vorkommt. Für eine realitätsnahe Betrachtung sollten Sie davon ausgehen,<br />

dass es sich entweder um eineiige oder um zweieiige <strong>Zwillinge</strong> handelt.<br />

Zweieiige <strong>Zwillinge</strong> kommen in Europa doppelt bis dreimal so häufig vor wie eineiige<br />

<strong>Zwillinge</strong> (regional unterschiedlich). Welche dieser beiden Arten tatsächlich vorliegt,<br />

lässt sich manchmal schnell herausfinden: Verschiedengeschlechtliche <strong>Zwillinge</strong><br />

oder Kinder mit unterschiedlichen Blutgruppen sind zum Beispiel immer zweieiig. Denn<br />

7b

8a<br />

eineiige <strong>Zwillinge</strong> haben aufgrund ihrer genetischen Gleichheit immer dieselbe Blutgruppe<br />

und dasselbe Geschlecht 1 . Oft fehlen aber solche eindeutigen Unterscheidungsmerkmale,<br />

so dass man nach Aussehen, Entwicklungsparallelen und Verhaltensähnlichkeiten<br />

urteilen muss. Eineiige <strong>Zwillinge</strong> sind sich grundsätzlich ähnlicher als<br />

zweieiige <strong>Zwillinge</strong>.<br />

Für diejenigen, die es genau wissen wollen, stehen exakte Untersuchungsmethoden<br />

zur Verfügung, die die Blutgruppen in ihren verschiedenen Systemen (einschließlich<br />

der Untergruppen, Varianten und Rh-Haplotypen) sowie die Erbinformation selbst<br />

(DNA) untersuchen. Wie aufwendig die Untersuchung durchgeführt werden muss,<br />

hängt davon ab, wann sich erstmals ein genetischer Unterschied zeigt, der die Eineiigkeit<br />

ausschließt. Solche Untersuchungen sind inzwischen nicht mehr so teuer (ab ca.<br />

150 EUR), werden von den Krankenkassen jedoch nur bei medizinischer Notwendigkeit<br />

übernommen, z.B. bei festgestellten Erbkrankheiten.<br />

Während der Schwangerschaft gibt es noch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal<br />

ein- und zweieiiger <strong>Zwillinge</strong>, nämlich die Anzahl und Anordnung der Eihäute und der<br />

Mutterkuchen innerhalb der Gebärmutter. <strong>Zwillinge</strong> mit einer gemeinsamen äußeren<br />

Eihaut und gemeinsamem Mutterkuchen sind immer eineiig (s. im Einzelnen Seite 10).<br />

e) Höhergradige Mehrlinge<br />

Bei höhergradigen Mehrlingen 2 kann es sich ebenfalls um eineiige oder um mehreiige<br />

Kinder handeln. Auch eineiige Vierlinge oder Fünflinge sind möglich, wenn<br />

sich die befruchtete Eizelle entsprechend häufig teilt. Außerdem gibt es Mischformen,<br />

bei denen z.B. zwei Kinder aus einer geteilten Eizelle und das dritte aus einer weiteren<br />

befruchteten Eizelle stammen. Dann lag zu Beginn nur eine zweieiige Zwillingsschwangerschaft<br />

vor, bei der sich eines der befruchteten Eier später noch einmal ge-<br />

1 Von dieser Regel gibt es eine einzige, sehr seltene Ausnahme: das sog. „Ullrich-Turner-<br />

Syndrom“, das wir auf Seite 28 behandeln.<br />

2 Unter dem Begriff „höhergradige Mehrlinge“ verstehen wir Drillinge, Vierlinge usw. Die<br />

einfache Bezeichnung „Mehrlinge“ benutzen wir für die Gesamtheit aus <strong>Zwillinge</strong>n und höhergradigen<br />

Mehrlingen.<br />

teilt hat. Es entstehen dadurch zwei erbgleiche (eineiige) Geschwister und ein erbverschiedenes<br />

(mehreiiges) Kind.<br />

f) Siamesische <strong>Zwillinge</strong><br />

Bei Siamesischen <strong>Zwillinge</strong>n handelt es sich um eineiige <strong>Zwillinge</strong>, die sich erst<br />

später als 13 Tage nach der Befruchtung geteilt haben. Zu diesem Zeitpunkt ist die Entwicklung<br />

der embryonalen Anlagen schon so weit fortgeschritten, dass die Teilung der<br />

Zellen nicht mehr vollständig verläuft. Es bilden sich zwei Individuen heraus, die an<br />

bestimmten Körperteilen, meist am Oberkörper, miteinander verwachsen bleiben und<br />

sich oft sogar ein oder mehrere innere Organe teilen – je nachdem, wie spät die Teilung<br />

stattfand und wie vollständig sie noch gelingen konnte. Sind alle lebenswichtigen Organe<br />

doppelt vorhanden, können Siamesische <strong>Zwillinge</strong> durch eine Operation voneinander<br />

getrennt werden und eigenständig weiterleben. Die meisten Siamesischen <strong>Zwillinge</strong><br />

versterben allerdings noch während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt.<br />

Der Begriff „Siamesischer Zwilling“ beruht auf den bekannt gewordenen <strong>Zwillinge</strong>n<br />

Chang und Eng, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Siam (jetziges Thailand)<br />

lebten und über sechzig Jahre alt wurden. Mediziner verwenden eher die Bezeichnung<br />

„Doppelmissbildung“ als „Siamesischer Zwilling“. Mit einer Wahrscheinlichkeit unter<br />

1:50.000 kommen Siamesische <strong>Zwillinge</strong> insgesamt recht selten vor.<br />

Wenn Ihre Frauenärztin oder Ihr Frauenarzt bei der Ultraschalluntersuchung eine<br />

Zwillingsschwangerschaft festgestellt hat, brauchen Sie sich in aller Regel keine Sorgen<br />

zu machen, dass es sich um Siamesische <strong>Zwillinge</strong> handeln könnte. Ihr Frauenarzt wird<br />

nämlich zwei voneinander getrennte Embryos wahrgenommen haben, während Siamesische<br />

<strong>Zwillinge</strong> zu diesem frühen Zeitpunkt noch wie ein einzelnes Kind aussehen würden.<br />

Wenn die Zeitungspresse gelegentlich von Siamesischen <strong>Zwillinge</strong>n berichtet, die<br />

erst im späten Verlauf der Schwangerschaft erkannt wurden, so handelt es sich dabei fast<br />

ausnahmslos um solche Schwangerschaften, von denen man bis zum Erkennen der Fehlbildung<br />

glaubte, es handle sich um eine gewöhnliche Einlingsschwangerschaft. Die<br />

betroffenen Eltern waren bis dahin also noch gar nicht mit der Zwillingssituation konfrontiert.<br />

Nur bei den seltenen monochorialen-monoamnialen Zwillingsschwangerschaften<br />

(s. unten, Seite 11) lässt sich nicht immer sofort ausschließen, dass die Kinder miteinander<br />

verbunden sind. Diese Schwangerschaften müssen aber aus anderen Gründen<br />

ohnehin sehr engmaschig überwacht werden.<br />

8b

9a<br />

g) Fruchtbarkeitsbehandlung und künstliche Befruchtung (Reproduktionstechniken)<br />

Bei einer künstlichen Befruchtung werden aus dem Körper der Frau Eizellen entnommen,<br />

mit Samen befruchtet und zwei Tage später in die Gebärmutter eingesetzt.<br />

Diese Prozedur hat allerdings nur eine etwa 30%ige Erfolgswahrscheinlichkeit, weil<br />

sich rd. 70% der eingesetzten Eizellen nicht in die Gebärmutter einnisten, sondern mit<br />

der nächsten Regelblutung ausgeschieden werden. Um die Erfolgschancen der Behandlung<br />

zu erhöhen, setzt man deshalb nicht nur eine Eizelle ein, sondern gleich mehrere 1 .<br />

Dabei lässt sich natürlich nicht ausschließen, dass sich auch mehrere der eingesetzten<br />

Eizellen in die Gebärmutter einnisten könnten. Es entstehen dann <strong>Zwillinge</strong> oder sogar<br />

höhergradige Mehrlinge. Eine Obergrenze ist dadurch gesetzt, dass nach dem deutschen<br />

Embryonenschutzgesetz pro Eingriff höchstens drei befruchtete Eizellen oder<br />

Embryos eingesetzt werden dürfen. Allerdings können sich die eingesetzten Eizellen –<br />

wie jede gewöhnliche Eizelle – während der folgenden Tage noch einmal innerhalb der<br />

Gebärmutter eineiig teilen, wodurch es zu Vierlingen oder Fünflingen kommen kann.<br />

In vielen anderen Ländern gilt die Beschränkung auf höchstens drei Eizellen von<br />

vornherein nicht, so dass es dort bereits aufgrund der Anzahl der eingesetzten Eizellen<br />

zu hochgradigen Mehrlingsschwangerschaften kommen kann.<br />

schwangerschaften ist in Deutschland bereits auf 1:500 angestiegen; in anderen Ländern<br />

noch darüber hinaus. Vierlinge (natürliche Häufigkeit 1:600.000) und Fünflinge (natürliche<br />

Häufigkeit 1:52 Millionen) beruhen heutzutage ganz überwiegend auf Fruchtbarkeitsbehandlungen.<br />

2. Diagnose der Mehrlingsschwangerschaft<br />

Mit dem Einzug der Ultraschallgeräte in die Frauenarztpraxen haben sich die Möglichkeiten<br />

einer frühzeitigen Erkennung der Zwillingsschwangerschaft entscheidend<br />

verbessert. Bereits bei der ersten Ultraschalluntersuchung, die zwischen dem Beginn der<br />

neunten bis zum Ende der 12. SSW 2 vorgesehen ist, sind alle Embryos und die zugehörigen<br />

Fruchtblasen selbst mit älteren, niedrigauflösendenden Geräten deutlich zu erkennen.<br />

Nur selten „versteckt“ sich ein Zwilling so geschickt, dass er selbst bei aufmerksamer<br />

Untersuchung des gesamten Gebärmutterraumes nicht entdeckt werden kann.<br />

9b<br />

Auch medikamentöse Fruchtbarkeitsbehandlungen bei der Frau (Hormontherapien)<br />

können zu Mehrlingsschwangerschaften führen, indem sie das gleichzeitige<br />

Heranreifen entsprechend vieler Eizellen fördern. Insgesamt führt etwa jede vierte<br />

erfolgreiche Fruchtbarkeitsbehandlung (künstliche Befruchtung oder Hormontherapie)<br />

zu einer Mehrlingsschwangerschaft.<br />

Dadurch hat sich der Anteil der Zwillingsschwangerschaften, der zuvor leicht<br />

rückläufig war, seit den achtziger Jahren wieder deutlich erhöht und wird voraussichtlich<br />

weiter steigen. Von allen derzeitigen Schwangerschaften ist bereits mehr als jede<br />

dreißigste eine Zwillingsschwangerschaft; dagegen betrug die natürliche Häufigkeit<br />

nur 1:85 (siehe Grafik Seite 6). Bei den Drillingsschwangerschaften hat sich deren<br />

Anzahl durch die Fruchtbarkeitsbehandlungen sogar verzwanzigfacht. Der ursprünglich<br />

recht geringe Anteil von circa einer Drillingsschwangerschaft auf 7.000 Einlings-<br />

Ultraschallbild: <strong>Zwillinge</strong> mitgetrennten Fruchtblasen<br />

in der 8. SSW (älteres, niedrigauflösendes Gerät)<br />

1 Zunehmend wird allerdings diskutiert, von der Einsetzung mehrerer Eizellen zur Vermeidung<br />

von Mehrlingsgeburten Abstand zu nehmen.<br />

2 SSW = Schwangerschaftswoche; zur Berechnung der SSW siehe Anhang II, Seite 99

10a<br />

Zu diesem Zeitpunkt ist der Zwillingsbefund aber noch nicht endgültig. Bis zum<br />

Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels wandeln sich viele Zwillingsschwangerschaften<br />

noch in eine Einlingsschwangerschaft um, indem einer der Embryos einfach<br />

„verschwindet“ (sog. spontane Reduktion). Von den Zwillingsschwangerschaften, die<br />

innerhalb der ersten sechs Wochen festgestellt werden, verwandeln sich bis zu drei<br />

Viertel(!) vorzeitig in eine Einlingsschwangerschaft. Die spontane Reduktion gilt als<br />

eine natürliche Abwehrreaktion der Gebärmutter, die vor allem dazu dient, das Überleben<br />

des anderen Embryos zu sichern.<br />

Viele Eltern sind über das Verschwinden des Zwillings traurig, weil sie sich über<br />

das doppelte Glück schon gefreut hatten. Manche haben in der Vorfreude vielleicht<br />

sogar schon die ersten Anschaffungen getätigt. Um beides zu verhindern hat man Ärzten<br />

in der Vergangenheit dazu geraten, den Zwillingsbefund eine Zeit lang vor den<br />

Eltern geheim zu halten. Man wollte bei den Eltern nicht zu früh eine Erwartung aufbauen,<br />

die schon bald widerrufen werden muss. Wir persönlich halten diese Art der<br />

Verheimlichung allerdings für unangebracht und plädieren für ein offenes Patientengespräch,<br />

in dem die werdenden Eltern sowohl über den Zwillingsbefund als auch über<br />

die Möglichkeiten des nachträglichen Verschwindens vollständig und korrekt aufklärt<br />

werden, um ihnen dadurch einen verantwortlichen Umgang mit dieser Situation zu<br />

ermöglichen.<br />

3. Bildung der Eihäute und Einnistung in die Gebärmutter<br />

a) Eineiige <strong>Zwillinge</strong><br />

Sofort nach der Befruchtung der Eizelle beginnt deren unaufhaltsame Vermehrung<br />

durch Zellteilung. Aus einer einzelnen Eizelle werden im Laufe der Schwangerschaft<br />

Abermillionen von Zellen, die schließlich den Menschen ausmachen. Am Ende<br />

der Schwangerschaft hat jede Zelle ihre durch den menschlichen „Bauplan“ festgelegte<br />

Funktion. Zu Beginn der Schwangerschaft sind es aber nach der ersten Teilung nur<br />

zwei, dann vier, dann acht Zellen, die zunächst einmal keinerlei innere Ordnung erkennen<br />

lassen. Erst etwa drei Tage nach der Befruchtung beginnen die Zellen sich zu<br />

spezialisieren und unterschiedliche Funktionen anzunehmen. Man spricht von einer<br />

ersten Zelldifferenzierung. Im Inneren des Gebildes entsteht eine Zellansammlung, die<br />

sich später zum eigentlichen Embryo entwickelt und Embryoblast genannt wird. Am<br />

äußeren Rand sammeln sich Zellen, die später den kindlichen Teil des Mutterkuchens<br />

und die äußere Eihaut ausbilden. Sie übernehmen also die ernährende Funktion und<br />

werden „Trophoblast“ genannt. Beide Zellgruppen bleiben über eine Brücke (sog. „Haftstiel“)<br />

miteinander verbunden, aus dem später die Nabelschnur entsteht. Diese funktionale<br />

Aufteilung in einen embryonalen und einen ernährenden Teil geschieht bei jeder<br />

Schwangerschaft, also auch bei Einlingsschwangerschaften, und hat mit der Zwillingsteilung<br />

zunächst einmal nichts zu tun.<br />

Embryoblast<br />

Trophoblast<br />

Nun besteht bei eineiigen <strong>Zwillinge</strong>n die Besonderheit, dass sich die befruchtete<br />

Eizelle bzw. das aus ihr bereits entstandene Gebilde innerhalb von dreizehn Tagen nach<br />

der Befruchtung in zwei Teile teilt und es dadurch zu einer kompletten Verdopplung der<br />

Anlagen kommt. Es überlagern sich hier also zwei grundverschiedene Teilungsvorgänge:<br />

zum einen die funktionale Aufteilung der befruchteten Eizelle in den Embryo und den<br />

Mutterkuchen (Zelldifferenzierung), zum anderen die Zwillingsteilung als komplette<br />

Verdopplung aller Anlagen.<br />

Da die Zelldifferenzierung hin zu Embryo und Mutterkuchen an einem genau festgelegten<br />

Zeitpunkt stattfindet (drei Tage nach der Befruchtung), die Zwillingsteilung<br />

jedoch irgendwann beliebig zwischen dem ersten und dem dreizehnten Tag der Schwangerschaft,<br />

ist die Reihenfolge der Teilungsvorgänge nicht von vornherein festgelegt: Die<br />

Zwillingsteilung kann entweder vor oder nach der Zelldifferenzierung stattfinden. Von<br />

der Reihenfolge dieser beiden Teilungsereignisse hängt es nun ab, mit welchen Eihautund<br />

Mutterkuchenverhältnissen die <strong>Zwillinge</strong> aufwachsen.<br />

aa) Teilung bis zum dritten Tag: dichoriale <strong>Zwillinge</strong><br />

Findet die Zwillingsteilung vor dem dritten Schwangerschaftstag statt, so verdoppelt<br />

sich die befruchtete Eizelle komplett. Anschließend kommt es dann am dritten Tag<br />

zur Zelldifferenzierung, bei der beide Zwillingsgebilde je einen embryonalen und je<br />

10b

11a<br />

einen ernährenden Teil ausbilden. Jeder Embryo verfügt dann über einen eigenen Mutterkuchen<br />

und eine eigene äußere Eihaut. Man nennt diese Konstellation „dichorial“<br />

(bzw. dichorisch, dichoriatisch), zusammengesetzt aus der griechischen Vorsilbe „di“<br />

= zwei und dem Wort „chorion“ als Bezeichnung für die äußere kindliche Eihaut. Wir<br />

verwenden diesen medizinischen Begriff auch im Weiteren, da es keine prägnante<br />

deutsche Übersetzung gibt 1 .<br />

Plazenta<br />

Chorion<br />

Amnion<br />

dichorial<br />

oblast), jedoch nicht mehr der ernährende Teil (Trophoblast). Daraus folgt, dass für<br />

beide Embryos nur ein einziger Mutterkuchen vorhanden ist und beide <strong>Zwillinge</strong> innerhalb<br />

derselben äußeren Eihaut aufwachsen. Die Schwangerschaft wird deshalb als monochorial<br />

bezeichnet (griechisch „mono“ = eins; „chorion“ wiederum für die äußere<br />

Eihaut).<br />

Der weitere Verlauf der monochorialen Schwangerschaft kann wiederum zwei verschiedene<br />

Formen annehmen, je nachdem ob sich der Embryoblast vor oder nach dem<br />

siebten Tag teilt. Am siebten Tag der Schwangerschaft bildet sich nämlich die Amnionhöhle,<br />

die später um den Embryo herum die innere Eihaut bildet. Dasselbe Spiel wiederholt<br />

sich: Teilt sich der Embryo vor diesem Zeitpunkt, können beide neu entstandenen<br />

Embryos noch je eine eigene Amnionhöhle ausbilden. Teilt sich der Embryo erst später,<br />

was selten vorkommt (weniger als 2%), so wachsen beide <strong>Zwillinge</strong> innerhalb derselben<br />

Amnionhöhle auf. Die monochorialen Schwangerschaften werden daher noch einmal<br />

unterteilt in diamniale und monoamniale Schwangerschaften, je nachdem ob eine oder<br />

zwei innere Eihäute vorhanden sind („di“ = zwei, „mono“ = eins, „amnion“ = innere<br />

Eihaut).<br />

11b<br />

Nicht immer sind beide Mutterkuchen (Plazenten) so deutlich voneinander abgegrenzt<br />

wie in der schematischen Zeichnung; manchmal liegen sie so nah beieinander,<br />

dass sie an den Rändern miteinander verwachsen. Jedoch besteht der dichoriale Mutterkuchen<br />

immer aus zwei unabhängigen Hälften, die jeweils eines der Kinder versorgen.<br />

Der Anteil dichorialer Schwangerschaften unter den eineiigen <strong>Zwillinge</strong>n beträgt<br />

etwa ein Drittel.<br />

bb) Teilung nach dem dritten Tag: monochoriale <strong>Zwillinge</strong><br />

Das Gegenteil zur dichorialen bildet die monochoriale Schwangerschaft: hier teilt<br />

sich das Ei nicht innerhalb der ersten drei Tage, sondern erst später. Die funktionale<br />

Aufteilung in einen embryonalen und einen ernährenden Teil ist dann bereits abgeschlossen.<br />

In diesem Stadium kann sich das Gebilde nicht mehr komplett durch eine<br />

Zwillingsteilung verdoppeln. Es teilt sich nur noch der embryonale Teil (Embry-<br />

1 Der Begriff „chorion“ wird ins Deutsche mit „Zottenhaut“ übersetzt; „dichorial“ bedeutet<br />

also wörtlich: „mit zwei Zottenhäuten“.<br />

monochorial-diamnial<br />

b) zweieiige <strong>Zwillinge</strong><br />

monochorial-monoamnial<br />

Bei zweieiigen <strong>Zwillinge</strong>n stellt sich die Frage der Eihautverhältnisse nicht, da sich<br />

beide befruchteten Eizellen unabhängig voneinander in die Gebärmutter einnisten. Beide<br />

Eizellen sind von Beginn an in der Lage, alle Anlagen für sich gesondert auszubilden.

12a<br />

Jeder Embryo verfügt über eine eigene innere und äußere Eihaut, eigenes Fruchtwasser<br />

und einen eigenen Mutterkuchen. Zweieiige <strong>Zwillinge</strong> sind also immer dichorial.<br />

c) höhergradige Mehrlingsschwangerschaften<br />

Höhergradige Mehrlingsschwangerschaften können ebenfalls tri-, di- oder monochorial,<br />

und innerhalb der jeweiligen Chorien di- oder monoamnial ausgestaltet sein.<br />

Auch Mischformen können vorkommen. Bei Drillingen können beispielsweise zwei<br />

Kinder innerhalb einer gemeinsamen Amnionhöhle aufwachsen (Teilung nach dem<br />

siebten Tag), während das dritte über eine eigenständige äußere Eihaut (Chorion)<br />

verfügen mag und sogar genetisch verschieden sein kann (zweites befruchtetes Ei).<br />

mehr so gut erkennen. Man behilft sich dann, indem man den Übergang der Plazenten<br />

beider Kinder betrachtet 1 .<br />

Außerdem lassen sich aus dem Eihautbefund auch noch Rückschlüsse ziehen, ob es<br />

sich um ein- oder zweieiige <strong>Zwillinge</strong> handelt. Da monochoriale Schwangerschaften nur<br />

bei eineiigen Geschwistern möglich sind, kann man, wenn nur eine äußere Eihaut vorhanden<br />

ist, schon früh den sicheren Rückschluss auf eine eineiige Zwillingsschwangerschaft<br />

ziehen. Umgekehrt bedeutet das Vorliegen getrennter Eihäute, dass es sich zu<br />

90% um zweieiige Geschwister handelt. Sollte in der Frühschwangerschaft versäumt<br />

worden sein, die Eihautverhältnisse festzustellen, können erfahrene Hebammen dies<br />

auch noch aus der Nachgeburt bestimmen.<br />

12b<br />

4. Vorsorgeuntersuchungen, Mutterpass<br />

d) Bedeutung der Klassifizierung<br />

Die Klassifizierung der vorgefundenen Eihautverhältnisse als eine di- oder monochoriale,<br />

gegebenenfalls noch di- oder monoamniale Schwangerschaft ist ein wichtiges<br />

Kriterium für die weitere medizinische Vorsorge. Bestimmte Schwangerschaftskomplikationen<br />

können nämlich überhaupt nur bei monochorialen Eihautverhältnissen<br />

auftreten, einige Komplikationen sogar nur dann, wenn eine monochorialmonoamniale<br />

Schwangerschaft vorliegt. Letztere kommt glücklicherweise nur sehr<br />

selten vor, ist aber mit einem besonders hohen Risiko für die <strong>Zwillinge</strong> verbunden und<br />

muss deshalb in allen Phasen besonders genau überwacht werden. Um solche Risiken<br />

frühzeitig erkennen und gezielt beobachten zu können, sollen die Eihautverhältnisse<br />

möglichst frühzeitig durch den betreuenden Frauenarzt bestimmt und auch im Mutterpass<br />

dokumentiert werden. Bei der frühen ersten Ultraschalluntersuchung sind die<br />

Eihautverhältnisse meist gut zu erkennen. In dem Ultraschallbild auf Seite 9 sieht man<br />

zum Beispiel die deutlich voneinander getrennten Fruchtblasen einer dichorialen Zwillingsschwangerschaft<br />

mit den hell hervortretenden Eihäuten. Bei späteren Ultraschalluntersuchungen,<br />

wenn die Kinder größer geworden sind, lassen sind die Eihäute nicht<br />

Als Zwillingsschwangere werden Sie regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gebeten<br />

– viel häufiger als Einlingsschwangere, für die während der gesamten Schwangerschaft<br />

nur zehn Vorsorgeuntersuchungen mit insgesamt drei Ultraschalluntersuchungen<br />

vorgesehen sind. In welchen Zeitabständen der Frauenarzt Sie sehen will, hängt von<br />

Ihrem Gesundheitszustand, der Entwicklung der Kinder, dem Zustand des Muttermundes<br />

und Gebärmutterhalses sowie von den festgestellten Eihautverhältnissen ab. Vor allem<br />

im letzten Schwangerschaftsdrittel werden Sie in immer kürzeren Abständen untersucht<br />

werden. Die intensivere Betreuung hat ihren Grund darin, dass bei Mehrlingsschwangerschaften<br />

einige spezielle Komplikationen auftreten können, denen man am besten begegnen<br />

kann, wenn sie frühzeitig erkannt werden. Zum Ende der Schwangerschaft prüft<br />

der Frauenarzt vor allem, ob alle Kinder noch ausreichend versorgt sind und die Mutter<br />

nicht unter einer Schwangerschaftserkrankung leidet, da sonst die Geburt eingeleitet<br />

werden muss. Noch engmaschiger werden Drillings- und Vierlingsschwangere untersucht,<br />

denen im letzten Schwangerschaftsdrittel sogar ein stationärer Klinikaufenthalt<br />

empfohlen wird.<br />

1 Eine zipfelige Ausstülpung am Übergang der Mutterkuchen (Plazenten), die wie der griechische<br />

Buchstabe Lambda aussieht (Λ) spricht für dichoriale Eihautverhältnisse. Fehlt die Ausstülpung<br />

und sieht der Übergang eher spitzeckig wie der Buchstabe „T“ aus, so spricht dies für monochoriale<br />

Eihautverhältnisse

13a<br />

Nehmen Sie diese Vorsorgetermine gewissenhaft wahr, auch wenn sie während<br />

Ihrer Arbeitszeit liegen. Ihr Arbeitgeber muss Sie hierfür freistellen. Die Wahrnehmung<br />

der Vorsorgetermine ist unbedingt erforderlich, um die Entwicklung der Kinder<br />

kontinuierlich zu überwachen und im Falle eintretender Besonderheiten und Komplikationen<br />

rechtzeitig eingreifen zu können.<br />

Kinder gesondert dokumentiert, ebenso wie im späteren Verlauf der Schwangerschaft<br />

die CTG 2 - oder Dopplerbefunde 3 .<br />

13b<br />

Im Mutterpass wird die Mehrlingsschwangerschaft dokumentiert. Unter der Rubrik<br />

„Ultraschall-Untersuchungen“ wird bereits nach der ersten Untersuchung der Vermerk<br />

„V.a. Mehrlinge“ angekreuzt sein. Noch handelt es sich nur um einen „Verdacht“ auf<br />

Mehrlinge, da erst nach der 12. SSW mit einiger Gewissheit festgestellt werden kann,<br />

wie viele Embryos sich tatsächlich fortentwickeln. Schon bei der ersten Ultraschalluntersuchung<br />

sollte der Arzt jedoch nach Möglichkeit feststellen, welche Eihautverhältnisse<br />

vorliegen, da einige Schwangerschaftsrisiken hiervon abhängen. Der handschriftliche<br />

Zusatz „Gemini Diamniotisch Dichorial“ in unserem Beispiel bedeutet: <strong>Zwillinge</strong><br />

mit je einer eigenen inneren Eihaut (Amnion) und je einer eigenen äußeren Eihaut<br />

(Chorion) 1 .<br />

Bei den künftigen Ultraschalluntersuchungen findet sich anstelle der Rubrik „V.a.<br />

Mehrlinge“ nunmehr der Punkt „Einling“. Wird dieser Punkt verneint, zeigt das an,<br />

dass endgültig eine Mehrlingsschwangerschaft vorliegt.<br />

Bei den Eintragungen im Gravidogramm wird die Kindslage für jedes Kind gesondert<br />

angegeben. Die Kinder werden mit römischen Ziffern nach der Reihenfolge<br />

bezeichnet, in der sie geboren würden, wenn jetzt die Geburt unmittelbar bevorstünde:<br />

Das Kind, welches am tiefsten im Becken liegt (unmittelbar vor dem Muttermund),<br />

erhält die Ziffer I, das zweite Kind die Ziffer II. Auch die Herztöne werden für beide<br />

In unserem eingekreisten Beispiel liegt also das untere<br />

Kind (I) in „SL“ = Schädellage (Kopf nach unten). Das Kind darüber (II) liegt in<br />

„BE“ = Beckenendlage (Becken nach unten). Die Herztöne beider Kinder sind in Ordnung.<br />

Die übrigen Eintragungen im Gravidogramm enthalten keine zwillingstypischen<br />

Besonderheiten.<br />

Um die jeweiligen Kinder auch in der gesprochenen Sprache eindeutig zu kennzeichnen,<br />

verwendet man eine Kombination aus der hypothetischen Geburtsreihenfolge<br />

und der aktuellen Kindslage. In der Fachsprache würde das untere Kind aus unserem<br />

Beispiel mit „erste Schädellage“ und das darüber liegende Kind mit „zweite Beckenendlage“<br />

bezeichnet. Auch alle schriftlichen Untersuchungen und Befunde (CTG, Biometrie<br />

1 In der demnächst erscheinenden überarbeiteten Fassung des Mutterpasses wird dafür sogar<br />

ein besonderes Ankreuzfeld zur Verfügung stehen.<br />

2 CTG = Herzton-Wehenschreiber<br />

3 „Doppler“ = Doppler-Ultraschall-Untersuchung

14a<br />

etc.) werden durch die Kennzeichen „I SL“ und „II BE“ (bzw. „II BEL“) dem jeweils<br />

untersuchten Kind eindeutig zugeordnet.<br />

5. Vorgeburtliche Diagnostik<br />

Zur kontinuierlichen Überwachung der Schwangerschaft dienen die regelmäßigen<br />

Blutuntersuchungen und Urinproben, das Abtasten des Bauches, die Ultraschalluntersuchung<br />

und später das CTG oder der Doppler-Ultraschall. Diese Maßnahmen informieren<br />

den Frauenarzt über den Verlauf der Schwangerschaft sowie das Gedeihen der<br />

Ungeborenen und ermöglichen es ihm, bedenklichen Entwicklungen rechtzeitig entgegenzuwirken.<br />

Sie dienen damit dem Wohl der Schwangeren und dem Wohl der Kinder.<br />

Bestimmte Krankheitsbilder oder Behinderungen sind jedoch durch Chromosomen-Anomalien<br />

verursacht und liegen deshalb bereits zu Beginn der Schwangerschaft<br />

vor. Sie beruhen auf einer Schädigung des Erbgutes und lassen sich medizinisch nicht<br />

heilen, lediglich die Folgen lassen sich lindern. Zu den bekanntesten Schädigungen<br />

dieser Art gehören das Down-Syndrom (Trisomie 21, sog. „Mongolismus“) und der<br />

Spaltwirbel (spina bifida, sog. „offener Rücken“, eine Rückenmarksfehlbildung). Auch<br />

solche Schädigungen können im späteren Verlauf der Schwangerschaft durch Ultraschalluntersuchungen<br />

erkannt werden, wenn die äußerlich betroffenen Körperstellen<br />

des Kindes hinreichend herausgebildet sind. Mit den dadurch gewonnenen Untersuchungsergebnissen<br />

können die erforderlichen Maßnahmen frühzeitig geplant und unmittelbar<br />

nach der Geburt sofort veranlasst werden (z.B. eine Operation zum Verschluss<br />

des Spaltwirbels).<br />

Viele Eltern machen sich während der Schwangerschaft Gedanken, ob ihr(e)<br />

Kind(er) von einer solchen Behinderung betroffen sein könnten, und sehnen sich nach<br />

einer möglichst frühen Bestätigung, dass dieses nicht eintritt. Oft werden solche Sorgen<br />

auch von außen an die werdenden Eltern herangetragen. Manche Eltern sind von<br />

vornherein nicht bereit, ein behindertes Kind aufzuziehen, und würden die Schwangerschaft<br />

dann lieber abbrechen. Sie sind auf eine möglichst frühe Diagnose angewiesen,<br />

weil die körperliche und psychische Belastung eines Schwangerschaftsabbruchs mit<br />

zunehmender Schwangerschaftsdauer wächst.<br />

Embryos frühzeitig zu erkennen (vorgeburtliche genetische Diagnostik). Die Verfahren<br />

lassen sich methodisch in drei Gruppen unterteilen: (1) Untersuchung der kindlichen<br />

Zellen, (2) Untersuchung der mütterlichen Blutwerte, (3) Betrachtung des Kindes. Einen<br />

medizinischen Nutzen im Sinne besserer Heilungsmöglichkeiten haben diese Untersuchungen<br />

nicht; sie dienen nur der Information der Eltern.<br />

Grundsätzlich versprechen die Methoden der ersten Gruppe das genaueste Ergebnis,<br />

da hier das Erbgut der Ungeborenen unmittelbar untersucht wird. Sie sind allerdings<br />

zugleich auch am gefährlichsten durchzuführen, weil man entweder die Fruchtblase mit<br />

einer Hohlnadel durchstechen muss, um an die kindlichen Zellen heranzukommen, oder<br />

außerhalb der Fruchtblase an der Gebärmutterwand eine embryonale Gewebeprobe entnehmen<br />

muss. Solche Eingriffe bergen ein gewisses Infektionsrisiko und führen mit<br />

einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zur anschließenden Fehlgeburt. Das Fehlgeburtsrisiko<br />

ist der Preis für die frühe genaue Information.<br />

Die Methoden der zweiten Gruppe (Untersuchung der mütterlichen Blutwerte) sind<br />

demgegenüber ungefährlich. Hintergrund dieser Untersuchungsmethoden ist, dass bestimmte<br />

Blutwerte der Mutter sich bei bestimmten genetischen Erkrankungen des Kindes<br />

verändern. Allerdings ist die Methode relativ ungenau, weil es auch noch andere Faktoren<br />

gibt, die dieselben Blutwerte verändern können.<br />

Die dritte Methode (Betrachtung des Kindes) bezieht sich auf die bildgebenden<br />

Verfahren, vor allem den Ultraschall. Ihre Möglichkeiten sind begrenzt, weil in dem<br />

frühen Entwicklungsstadium der ersten Schwangerschaftswochen noch nicht die typischen<br />

äußerlichen Merkmale der Erkrankung ausgebildet sind. So ist bisher auch nur ein<br />

einziger optisch darstellbarer Nachweis anerkannt, nämlich eine vergrößerte Nackenfalte<br />

sowie eine Verzögerung der Nasenbeinverknöcherung bei Vorliegen eines Down-<br />

Syndroms. Da es sich hier jedoch nur um eine minimale Abweichung von nur wenigen<br />

Millimetern handelt, ist die Vermessung schwierig. Ihre Ergebnisse allein gelten als<br />

nicht hinreichend aussagekräftig, weshalb man die Ultraschallmethode in aller Regel<br />

nicht isoliert anwendet, sondern noch mit einer Untersuchung der mütterlichen Blutwerte<br />

kombiniert.<br />

Auf diesen unterschiedlichen Methoden basierend werden folgende fünf Einzelverfahren<br />

derzeit in Deutschland angeboten:<br />

14b<br />

Um dem Bedürfnis nach früher Gewissheit nachzukommen, wurden spezielle Untersuchungstechniken<br />

entwickelt, die dem Zweck dienen, genetische Schädigungen des

15a<br />

- die Chorion(zotten)biopsie (ab ca. 10.-12. SSW 1 )<br />

- der Triple-Test / Quadruple-Test (ca. 15.-18.SSW)<br />

- das Erst-Trimester-Screening (11.-14. SSW)<br />

- die Fruchtwasseruntersuchung (ca. 15.-20. SSW 2 )<br />

- die Nabelschnurpunktion (ab 19. SSW 3 ).<br />

Die frühest mögliche Untersuchung ist also die Chorionzottenbiopsie bzw. Chorionbiopsie.<br />

Hierbei wird entweder ein Kunststoffschlauch durch den Geburtskanal oder<br />

eine Kanüle (Hohlnadel) durch die Bauchdecke eingeführt und mittels Unterdruck eine<br />

Gewebeprobe aus den Zotten der äußeren Eihaut (Chorion) entnommen. Dabei handelt<br />

es sich um das embryonale Nährgewebe, das in die Schleimhaut der Gebärmutter einwächst<br />

und sich zum Mutterkuchen (Plazenta) herausbildet. Einige der möglichen<br />

Chromosomenstörungen (z.B. das Down-Syndrom) sowie bestimmte angeborene Stoffwechselerkrankungen<br />

können mit dieser Methode erkannt werden, nicht aber z.B. der<br />

„offene Rücken“. Die Chorionzottenbiopsie muss für jedes Kind gesondert durchgeführt<br />

werden, es sei denn, aufgrund des Eihautbefundes stünde bereits fest, dass es<br />

sich um eineiige <strong>Zwillinge</strong> handelt. Bei etwa 5% der Entnahmen passiert es dann allerdings,<br />

dass versehentlich zweimal die Zotten desselben Kindes abgesaugt werden,<br />

was eine Wiederholung der Prozedur erforderlich macht. Die Chorionzottenbiopsie ist<br />

insgesamt die gefährlichste aller Untersuchungsmethoden. Die Wahrscheinlichkeit,<br />

dass die Chorionzottenbiopsie zu einer Fehlgeburt führt, wird für Zwillingsschwangerschaften<br />

mit bis zu acht Prozent(!) angegeben.<br />

Der sog. „Triple-Test“ (serum-screening) ist demgegenüber ein harmloser Bluttest,<br />

von dem keinerlei Gefahren für die Schwangerschaft ausgehen. Die gemessenen<br />

Blutwerte begründen oder entkräften den Verdacht einer Chromosomenschädigung.<br />

Geben die Blutwerte Grund zu der Besorgnis, dass eine Schädigung vorliegen könnte,<br />

so muss anschließend noch eine Fruchtwasseruntersuchung durchgeführt werden, um<br />

ein genaues Ergebnis zu erhalten. Da die Blutwerte nämlich außer durch Chromosomenschädigungen<br />

auch noch durch andere, unbedenkliche Faktoren verändert werden<br />

1 Z.T. auch noch früher möglich bei erheblich erhöhtem Schädigungsrisiko durch den Eingriff<br />

selbst.<br />

2 Seit einiger Zeit auch bereits ab der 11. SSW mit erheblich erhöhtem Fehlgeburtsrisiko.<br />

3 In Einzelfällen auch schon früher, ab ca. 15.SSW.<br />

können, schlägt der Triple-Test oft „Fehlalarm“. Vor allem bei Mehrlingen ergeben die<br />

Werte des Triple-Tests ein verfälschtes Bild, da die drei zu untersuchenden Substanzen<br />

aFP (alpha-Fetoprotein), hCG (human-Choriongonadotropin) und uE3 (freies Östriol)<br />

bei Mehrlingsschwangerschaften von vornherein in erhöhter Konzentration vorliegen.<br />

Der Triple-Test wurde daher bei Mehrlingsschwangerschaften lange Zeit als überhaupt<br />

nicht durchführbar angesehen. Erst nach und nach sind in Versuchsreihen aussagekräftige<br />

Vergleichswerte ermittelt worden, die die Durchführung des Triple-Tests zumindest<br />

bei <strong>Zwillinge</strong>n inzwischen möglich machen – wenn auch mit einer noch höheren Fehlerquote<br />

als bei Einlingen. Der Triple-Test führt nie zu einer letztlichen Gewissheit, sondern<br />

er ermittelt nur eine individuelle Wahrscheinlichkeit. Seit einiger Zeit wird sogar<br />

ein „Quadruple-Test“ angeboten, bei dem außer den drei herkömmlichen Substanzen<br />

auch noch die weitere Substanz „Inhibin A“ getestet wird, um die Treffsicherheit weiter<br />

zu erhöhen. Das Problem der höheren Fehlerquote bei Mehrlingsschwangerschaften wird<br />

dadurch jedoch nicht behoben.<br />

Das Erst-Trimester-Screening (Vermessung der Nackentransparenz und des Nasenbeins<br />

per Ultraschall) ist eine erst in der jüngeren Zeit entwickelte, sich jedoch zunehmend<br />

verbreitende Methode. Man hat festgestellt, dass bei Kindern mit Down-Syndrom,<br />

einigen anderen Chromosomenstörungen und einigen strukturellen Anomalien (Herzfehler<br />

u.ä.) in der Zeit zwischen der 11. und etwa der 14. SSW eine vergrößerte Nackenfalte<br />

im Ultraschall erkennbar ist. Sie rührt aus einer vermehrten Flüssigkeitsansammlung, die<br />

dort sonst nicht auftritt. Außerdem verzögert sich bei Kindern mit Down-Syndrom die<br />

Ausbildung des Nasenbeins. In der 10. bis 14. SSW „fehlt“ daher das Nasenbein im<br />

Ultraschall (Hypoplasie der Nase). Um diese minimalen Größenabweichungen messen<br />

zu können, bedarf es jedoch eines hochauflösenden Ultraschallgerätes, spezieller Berechnungssoftware<br />

und einiger Erfahrung. Kombiniert man die Ultraschallmethode mit<br />

einer zusätzlichen Untersuchung der Blutwerte „freies beta-hCG“ (eine Untereinheit des<br />

Hormons hCG), und „papp-A“ (schwangerschaftsassoziiertes Plasmaprotein A), so lässt<br />

sich bei Einlingen eine Trefferquote von über 90% erreichen 4 . Bei Mehrlingen liegt die<br />

4 Soweit jedenfalls die Theorie. In der Praxis mischen sich zu der anfänglichen Euphorie über<br />

diese Methode zunehmend auch kritische Stimmen. Denn selbst für geübte Ärzte ist es nicht einfach,<br />

die Nackenfalte und das Nasenbein im Ultraschallbild korrekt zu bewerten. Um die Verlässlichkeit<br />

bei der Beurteilung einmal zu hinterfragen, wurden in einer Studie der Universität Paris<br />

657 Ultraschallaufnahmen jeweils drei erfahrenen Untersuchern unabhängig voneinander zur<br />

Prüfung vorgelegt. Bei der Frage, ob ein Nasenbein zu erkennen sei, stimmten die Beurteilungen<br />

der Untersucher in jedem vierten Fall nicht überein. Schlimmer noch: Anschließend sollten die<br />

Untersucher 100 Ultraschall-Videos, die sie bereits begutachtet hatten, ein zweites Mal beurteilen.<br />

Hierbei wichen sie in jedem dritten Fall von ihrer eigenen früheren Beurteilung ab! Diese Unsi-<br />

15b

16a<br />

Trefferquote deutlich darunter, einerseits wegen zwillingsspezifischer Besonderheiten<br />

bei der Entwicklung der Nackenfalte, andererseits wegen der weniger eindeutigen<br />

Blutwerte. Erste Auswertungen berichten von einer Trefferquote um die 80%.<br />

Bei der Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese) wird mithilfe einer Punktionsnadel<br />

durch die Bauchdecke hindurch Fruchtwasser aus den jeweiligen Fruchtblasen<br />

entnommen und auf Veränderungen der Erbsubstanz hin untersucht. Bei dichorialen<br />

<strong>Zwillinge</strong>n muss diese Prozedur für jedes Kind gesondert durchgeführt werden.<br />

Das vollständige Ergebnis liegt erst nach etwa zwei Wochen vor, weil zunächst eine<br />

Zellkultur mit kindlichen Zellen herangezüchtet werden muss. Mit einer Schnellmethode<br />

(sog. FISH-Test) kann man jedoch innerhalb von ein oder zwei Tagen bereits ein<br />

erstes Ergebnis erhalten, mit dem 90% der wichtigsten Chromosomenstörungen abgedeckt<br />

werden. Manchmal misslingt der Test allerdings auch komplett (methodische<br />

Versager), weil sich die Zellkultur nicht wie gewünscht heranzüchten lässt.<br />

Wie die Chorionzottenbiopsie bedeutet auch die Fruchtwasseruntersuchung einen<br />

erheblichen Eingriff in die Schwangerschaft. Neben der Gefahr einer Fehlgeburt oder<br />

Infektion, die allerdings nicht so hoch ist wie bei der Chorionzottenbiopsie, tritt hier<br />

noch die zusätzliche Gefahr einer mechanischen Verletzung des Kindes durch die<br />

Punktionsnadel selbst. Dieses Verletzungsrisiko wird zwar durch die gleichzeitige<br />

Ultraschallüberwachung minimiert, doch können bei Mehrlingen zusätzliche Risiken<br />

aus einer ungünstigen Lage der Kinder und durch eine erschwerte Überwachungsmöglichkeit<br />

entstehen, wenn sich verschiedene Kindsteile im Ultraschallbild überlappen.<br />

Ein weiteres Risiko besteht, wenn zur Kennzeichnung der zuerst punktierten Fruchtblase<br />

ein Farbstoff in das Fruchtwasser gespritzt wird, um bei der zweiten Entnahme<br />

feststellen zu können, ob eventuell versehentlich noch einmal dieselbe Fruchtblase<br />

angestochen wurde. Das früher verwendete Einfärbungsmittel Methylenblau ist bereits<br />

nicht mehr in Verwendung, weil seine Giftigkeit zu einer erhöhten Kindssterblichkeit<br />

beigetragen haben soll. Der derzeit gebräuchliche Farbstoff Indigokarmin steht dagegen<br />

im Verdacht, einen Dünndarmverschluss zu begünstigen; wissenschaftlich bewiesen<br />

ist ein solcher Zusammenhang allerdings noch nicht. Insgesamt geben die meisten<br />

Untersuchungen das Fehlgeburtsrisiko einer Fruchtwasseruntersuchung bei Mehrcherheiten<br />

bei der praktischen Durchführung des Verfahrens müssen bei der Verlässlichkeit der<br />

damit zu erzielenden Ergebnisse mit berücksichtigt werden.<br />

lingsschwangerschaften mit zwei bis vier Prozent an gegenüber bis zu einem Prozent bei<br />

Einlingsschwangerschaften 1 .<br />

Die erst ab der 19. SSW mögliche Nabelschnurpunktion (Chordozentese) gehört<br />

schon wegen ihres späten Zeitpunkts nicht mehr zu den Untersuchungsmethoden, die<br />

standardmäßig angeboten werden. Sie dient vor allem der endgültigen Abklärung, wenn<br />

die bereits durchgeführte Fruchtwasseruntersuchung einen unklaren Befund ergeben hat.<br />

Mittels einer Punktionsnadel wird durch die Bauchdecke der Schwangeren hindurch<br />

kindliches Blut aus der Nabelschnur entnommen und anschließend untersucht. Das Fehlgeburtsrisiko<br />

dieser Untersuchung entspricht etwa dem Risiko einer Fruchtwasseruntersuchung.<br />

Während im Ergebnis also der Triple-/Qaudruple-Test mit einer relativ hohen Fehlerquote<br />

behaftet ist, liegt in den genaueren Untersuchungsmethoden, die in den Mutterleib<br />

eingreifen (Chorionzottenbiopsie, Fruchtwasseruntersuchung, Nabelschnurpunktion),<br />

gerade bei Mehrlingen ein besonders hohes Fehlgeburts- und Schädigungsrisiko.<br />

Ungefährlich und einigermaßen treffsicher zugleich ist allein das Erst-Trimester-<br />

Screening, welches zunehmend Verbreitung findet, sich jedoch nur auf einige der möglichen<br />

Schädigungen bezieht, darunter allerdings das Down-Syndrom.<br />

Wegen des hohen Fehlgeburtsrisikos der genaueren Untersuchungsmethoden wird<br />

die vorgeburtliche Diagnostik nicht routinemäßig durchgeführt, sondern nur bei Vorliegen<br />

besonderer Verdachtsmomente nach entsprechendem Anraten des Arztes. Solche<br />

Verdachtsmomente können sich aus familiären Vorerkrankungen, aus dem Alter der<br />

Schwangeren und insbesondere aus den Ergebnissen der Ultraschall- und Blutwertuntersuchung<br />

ergeben. Lange Zeit wurde allen Schwangeren ab einem Alter von 35 Jahren –<br />

Zwillingsschwangeren sogar bereits ab 32 Jahren – routinemäßig eine Fruchtwasserun-<br />

1 Die Zahlen sind allerdings wohl deutlich zu optimistisch, worauf Prof. Kainer (in: Der Gynäkologe,<br />

Band 39 (2006), S. 854-859) hinweist. Denn das Fehlgeburtsrisiko hängt von der individuellen<br />

Erfahrung des Untersuchers ab. Die Daten zur Risikoeinschätzung stammen jedoch meist<br />

aus Zentren mit großer Erfahrung in Fruchtwasseruntersuchungen, wo die Fehlgeburtsrate entsprechend<br />

niedrig ist. Dagegen ist zu erwarten, dass die Fehlgeburtsrate in Zentren mit geringer<br />

Erfahrung deutlich höher liegt. Diese Daten werden aber zumeist nicht veröffentlicht und fließen<br />

deshalb nicht in die allgemeine Risikoabschätzung ein. Eine dieses berücksichtigende Studie der<br />

Alexandraklinik in Athen hat zuletzt Fehlgeburtsraten für Einlinge zwischen 2,5 und 5,1 % ergeben.<br />

Das könnte der Realität – auch in Deutschland – eher entsprechen. Dem gemäß noch höher<br />

anzusetzen wäre das Risiko bei <strong>Zwillinge</strong>n.<br />

16b

17a<br />

tersuchung nahegelegt 1 . Heute gilt das Alter nicht mehr als allein maßgeblich; besser<br />

errechnet man aus den Ergebnissen der ungefährlichen Untersuchungsmethoden im<br />

Zusammenspiel mit dem mütterlichen Alter ein individuelles Risikoprofil, auf das man<br />

die Entscheidung für oder gegen eine weitergehende Untersuchung stützt. Hierfür gibt<br />

es spezielle Berechnungsprogramme, über die entsprechend zertifizierte Frauenärzte<br />

verfügen.<br />

Alle diese Methoden der vorgeburtlichen Diagnostik werfen indes auch Fragen<br />

der ethischen Bewertung auf. Sie hat zu tun mit der Frage nach der Planbarkeit von<br />

Wunschkindern. Mit den Möglichkeiten der Empfängnisverhütung, der Abtreibung<br />

und auch der Reproduktionsmedizin ist es heute wie nie zuvor möglich, Geburten zu<br />

planen oder zu vermeiden. An diese Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten knüpft<br />

sich zunehmend auch eine besondere Erwartungshaltung an die Gesundheit und Entwicklung<br />

der Kinder. Mit den gegebenen Möglichkeiten der Frühdiagnostik und der<br />

Zulässigkeit eines darauffolgenden Schwangerschaftsabbruchs steigt der gesellschaftliche<br />

Druck, nur noch gesunde und leistungsfähige Kinder zur Welt zu bringen. Diese<br />

gesamtgesellschaftliche Entwicklung stellt letztlich den Lebenswert und das Lebensrecht<br />

behinderter Menschen in Frage und wird deshalb nicht nur von den Behindertenverbänden<br />

beargwöhnt. Der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe,<br />

kritisierte diese Tendenzen einmal als eine „Konsumenteneinstellung zum menschlichen<br />

Leben“.<br />

Auf jeden Fall sollte man die Angebote der genetischen Frühdiagnostik nicht als<br />

eine gesellschaftliche Verpflichtung missverstehen, sondern sich möglichst noch vor(!)<br />

1 Die Grenzziehung bei 35 Jahren war allerdings recht willkürlich. Sie hat keinen vernünftig<br />

medizinischen, sondern nur einen statistischen Hintergrund, noch dazu einen historischstatistischen:<br />

Vor 25 Jahren war es nach dem Stand der amerikanischen Geburtsmedizin so, dass<br />

ab der mütterlichen Altersschwelle von 35 Jahren das Risiko eines Down-Syndroms mindestens<br />

genauso hoch war wie das Risiko einer Fehlgeburt durch die Fruchtwasseruntersuchung. Und<br />

wenn die Risiken schon einmal gleich hoch waren, meinte man, der Frau besser das Fehlgeburtsrisiko<br />

als das Behinderungsrisiko zuzumuten. Damit trat ein einfaches statistisches Rechenexempel,<br />

welches zudem ein wenig an den Vergleich von Äpfeln mit Birnen erinnert, an<br />

die Stelle einer inhaltlich nachvollziehbaren oder gar ethisch begründeten Bewertung. Noch<br />

weniger einleuchtend ist die Herabsetzung der Altersschwelle bei Zwillingsschwangerschaften<br />

von 35 auf 32 Jahre: Zwar ist bei <strong>Zwillinge</strong>n das Risiko der Chromosomenerkrankung insofern<br />

verdoppelt, als beide Kinder je für sich das Risiko gesondert tragen. Aber es ist bei <strong>Zwillinge</strong>n<br />

doch auch das Untersuchungsrisiko mehr als verdoppelt! Wollte man die Äquivalenz von Erkrankungsrisiko<br />

und Fehlgeburtsrisiko aufrecht erhalten, so müsste man die Altersgrenze nicht<br />

niedriger, sondern höher ansetzen als bei Einlingen.<br />

einer solchen Untersuchung Gedanken darüber machen, ob man ein behindertes Kind<br />

tatsächlich abtreiben würde. Wenn man einen solchen Eingriff für sich ausschließt und<br />

bereit ist, auch ein behindertes Kind zur Welt zu bringen, sollte man abwägen, ob allein<br />

die beschleunigte Gewissheit es rechtfertigt, die Risiken einer pränatalen Diagnostik<br />

einzugehen. Hierbei darf man nicht übersehen, dass das Fehlgeburtsrisiko nicht nur die<br />

tatsächlich behinderten Kinder trifft, sondern in den allermeisten Fällen solche Kinder,<br />

die völlig gesund zur Welt gekommen wären.<br />

Die Pränatale Diagnostik dient nicht, wie andere Vorsorgeuntersuchungen, dem<br />

Wohl des Kindes. (Thea Vogel)<br />

Sie dient nicht der Vermeidung einer Behinderung, sondern der Vermeidung einer<br />

Geburt. (nach Stephan Krone)<br />

In ihrem selektiven Ansatz liegt die vorgeburtliche Diagnostik jenseits des ärztlichen<br />

Heilauftrages. (Frankfurter Erklärung zur vorgeburtlichen Diagnostik)<br />

Entscheiden sich die Eltern für eine vorgeburtliche Diagnostik und wird dabei tatsächlich<br />

eine genetische Erkrankung des Ungeborenen festgestellt, so ist es für einen<br />

gewöhnlichen Schwangerschaftsabbruch mit Beratungsschein allerdings fast immer<br />

schon zu spät, denn dieser ist nur bis zwölf Wochen nach der Empfängnis (= etwa 14.<br />

SSW 2 ) zulässig. Später darf die Schwangerschaft nur noch abgebrochen werden, wenn<br />

dies „nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um ... die Gefahr einer schwerwiegenden<br />

Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren<br />

abzuwenden“ (§ 218 Abs. 2 des Strafgesetzbuchs [StGB]). Wenn die Erkenntnismöglichkeiten<br />

des Frauenarztes für die erforderlichen Feststellungen nicht ausreichen<br />

(etwa für die Beurteilung des „seelischen Gesundheitszustandes“), muss ein dafür zuständiger<br />

Facharzt hinzugezogen werden, der der Schwangeren bescheinigt, dass ihr das<br />

Austragen eines behinderten Kindes wegen erheblicher psychischer Beeinträchtigungen<br />

nicht zugemutet werden kann. Danach würde dann – sofern alle Mehrlinge betroffen<br />

sind – eine Geburt mit künstlichen Wehen eingeleitet, bei der die Kinder je nach erreichtem<br />

Entwicklungsstand entweder tot oder noch eine kurze Weile lebend geboren würden,<br />

um dann zu versterben. Ein Absaugen oder eine Ausschabung der Gebärmutter ist in<br />

diesem fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft meist nicht mehr gefahrlos möglich.<br />

Ist dagegen nur ein einzelner Mehrling von der Krankheit betroffen, kommt eine<br />

2 zu Fragen der Berechnung von Schwangerschaftswochen siehe Angang II, Seite 99<br />

17b

18a<br />

selektive Abtreibung in Betracht, bei der die Schwangerschaft mit dem/den übrigen<br />

Ungeborenen fortgesetzt wird.<br />

6. Abtreibung einzelner Mehrlinge<br />

(Fetozid; Reduktion der Schwangerschaft)<br />

Medizinische Eingriffe, die die Weiterentwicklung einzelner Ungeborener gezielt<br />

beenden um die Schwangerschaft nur noch mit den übrigen Ungeborenen fortzusetzen,<br />

werden etwa seit den 80er Jahren durchgeführt. Man bezeichnet dies als eine Reduktion<br />

der Schwangerschaft oder auch als Fetozid. Solche Eingriffe werden aus unterschiedlichen<br />

Gründen durchgeführt:<br />

- Der bekannteste und ethisch am meisten umstrittene Grund: In der Gebärmutter<br />

wachsen mehr Embryos auf, als tatsächlich eine realistische<br />

Überlebenschance haben. Dann ist es aus medizinischer Sicht zu erwägen,<br />

die Schwangerschaft auf eine begrenzte Anzahl an Kindern zu reduzieren,<br />

um damit wenigstens einigen das Leben zu ermöglichen. Aufsehen<br />

erregte in 1996 die mit Achtlingen schwangere Mandy Allwood aus<br />

Großbritannien, die den Eingriff ablehnte, obwohl die Ärzte keine Chance<br />

sahen, alle Kinder auszutragen. Die Folge war, dass alle acht Ungeborenen<br />

durch Fehl- oder Totgeburt starben. Im medizinischen Alltag wird<br />

eine Reduktion der Schwangerschaft jedoch nicht erst bei Achtlingen,<br />

sondern bereits bei Fünflingen empfohlen, je nach Einzelfall auch schon<br />

bei Vierlingen. Diese Schwangerschaften werden dann auf eine Drillingsschwangerschaft<br />

hin reduziert. Drillinge selbst werden nur in besonders<br />

gelagerten Ausnahmefällen noch weiter reduziert. In jedem Fall muss hier<br />

eine individuelle Entscheidung getroffen werden, die auch den Körperbau<br />

und die Belastungsfähigkeit der Schwangeren berücksichtigt. Stellt sich<br />

im Laufe einer höhergradigen Mehrlingsschwangerschaft heraus, dass<br />

einzelne Kinder in ihrem Wachstum und ihrer Entwicklung im Vergleich<br />

zu den übrigen Geschwistern deutlich unterentwickelt sind, so kann dieses<br />

Ungleichgewicht ebenfalls einen medizinischen Grund zur gezielten<br />

Reduktion der Schwangerschaft darstellen.<br />

- Eines von mehreren Ungeborenen leidet an einer bestimmten Krankheit,<br />

die durch eine Fruchtwasseruntersuchung o.ä. festgestellt wurde. Das<br />

kranke Kind kann dann isoliert abgetrieben werden.<br />

- Es liegt eine monochorial-monoamniale Zwillingsschwangerschaft vor.<br />

Aufgrund einer Vielzahl von Einzelrisiken, die nur bei diesen Eihautverhältnissen<br />

auftreten, liegt die statistische Wahrscheinlichkeit, beide<br />

Kinder lebend zu gebären, deutlich niedriger als bei allen anderen Schwangerschaften.<br />

Zum Teil wird daher angeraten, solche Schwangerschaften<br />

frühzeitig auf nur ein Kind zu reduzieren, um diesem bessere Entwicklungschancen<br />

einzuräumen.<br />

Wird gezielt ein bestimmtes Kind abgetrieben, weil es an einer Fehlbildung oder<br />

Erkrankung leidet, so bezeichnet man dies als selektive Reduktion. Wird dagegen ein<br />

beliebiges Kind abgetrieben, um die Gesamtanzahl zu verringern, spricht man von einer<br />

unselektiven Reduktion der Schwangerschaft. Zur Durchführung des Eingriffs stehen<br />

mehrere Methoden zur Verfügung.<br />

Nach der herkömmlichen Methode, die ab der 9. SSW möglich ist und auch noch<br />

bis nach der 20. SSW durchgeführt werden kann, wird mit einer Punktionsnadel Kaliumchlorid<br />

in den Blutkreislauf des ausgewählten Kindes gespritzt, woraufhin dieses abstirbt.<br />

Der Eingriff bedeutet allerdings auch für die übrigen Kinder immer eine Gefahr.<br />

Zunächst besteht die allgemeine Gefahr einer eingriffsbedingten Fehlgeburt, ähnlich wie<br />

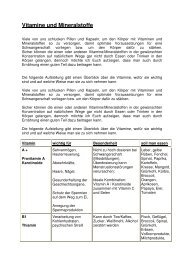

bei der Fruchtwasseruntersuchung. Sodann besteht die Gefahr der gleichzeitigen Mitvergiftung<br />