Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Postille</strong><br />

Nummer 152 · August 2008<br />

Liebe Liebe Leserinnen Leserinnen und und Leser,<br />

Leser,<br />

in unserem nächsten Detmolder Gespräch, der traditionellen Fortbildungsveranstaltung in <strong>OWL</strong>,<br />

die wir gemeinsam mit der Tierärztekammer Westfalen-Lippe durchführen, wollen wir mit Ihnen<br />

das Verfüttern von Arzneimitteln in der Nutztierhaltung diskutieren. Die orale Verabreichung von<br />

Arzneimitteln kann nach rechtlichen Vorgaben nur durch die Gabe von Fütterungsarzneimitteln<br />

oder durch die Beimischung von Arzneimitteln ins das Futter bzw. in das Tränkewasser erfolgen.<br />

Diese beiden Verfahren sollen einander gegenübergestellt und diskutiert werden. Unser Thema<br />

lautet daher: Fütterungsarzneimittel Fütterungsarzneimittel versus versus versus orale orale orale Fertigarzneimittel<br />

Fertigarzneimittel.<br />

Fertigarzneimittel<br />

Was für einen Laien auf den ersten Blick nicht so ohne weiteres als Gegensatz erkennbar ist, wird<br />

gegenwärtig in den Fachkreisen um Tierarzneimittelhersteller, Landwirte, Tierärzte und<br />

Überwachungsbehörden äußerst kontrovers diskutiert. Dabei geht es zum einen um grundsätzliche<br />

Fragen der Arzneimittelsicherheit angesichts bestehender Rückstands- und<br />

Resistenzproblematiken sowie um den akzeptablen Stand von Wissenschaft und Technik bei der<br />

Verabreichung. Andererseits geht es aber auch um bedarfsgerechte, zeitnahe und<br />

betriebswirtschaftlich tragbare Therapiemöglichkeiten in den landwirtschaftlichen Nutztierbeständen.<br />

In unserem Detmolder Gespräch sollen in bewährter Weise die verschiedenen Verfahrensweisen<br />

von allen Seiten dargestellt und erörtert werden: die aktuelle rechtliche Lage (national, EU),<br />

Erkenntnisse seitens der Überwachung, die durchaus unterschiedlichen Positionen der<br />

Fütterungsarzneimittelhersteller und der Landwirtschaft. Das Programm dieses Detmolder<br />

Gespräches ist dieser <strong>Postille</strong> beigefügt. Bitte merken Sie sich schon jetzt den 22. Oktober vor und<br />

kommen Sie zu unserem Detmolder Gespräch. Es lohnt sich!<br />

Die Gründung des <strong>CVUA</strong>-<strong>OWL</strong> als Anstalt des öffentlichen Rechts erforderte eine Überarbeitung<br />

unserer allgemeinen Geschäftsgrundlagen. Unsere neuen allgemeinen Geschäftsgrundlagen<br />

(Stand August 2008) fügen wir dieser <strong>Postille</strong> bei.<br />

Sommerzeit – Hochkonjunktur für Erfrischungsgetränke! Wir nehmen dies zum Anlass, Sie in<br />

dieser <strong>Postille</strong> über Koffein in Erfrischungsgetränken zu informieren. Viel Spaß bei der Lektüre!<br />

Ihr<br />

(Dr. Manfred Stolz)<br />

Postfach: 2754 · 32717 Detmold<br />

Telefon: 0 52 31 | 911 – 9<br />

Telefax: 0 52 31 | 911 503<br />

E-Mail: poststelle@cvua-owl.nrw.de<br />

Internet www.cvua-owl.nrw.de

<strong>Postille</strong> Nr. 152 · August 2008 Seite 2 von 5<br />

Koffein in Erfrischungsgetränken<br />

Die Untersuchung des Koffeingehaltes in Getränken gehört zu den Routineaufgaben des <strong>CVUA</strong>-<br />

<strong>OWL</strong>. Von den 30 Stichproben im Jahr 2007 wurde ein Milchmischgetränk beanstandet, weil es<br />

einen sehr hohen Koffeingehalt von 460 mg/l aufwies und offensichtlich keine<br />

Ausnahmegenehmigung vorlag.<br />

Im Folgenden wird ein kleiner Überblick über die Bedeutung von Koffein und seine<br />

lebensmittelrechtliche Einordnung gegeben.<br />

Koffein wurde 1820 erstmalig vom Apotheker und Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge aus<br />

Kaffeebohnen isoliert und ist chemisch ein Purinalkaloid (1,3,7-Trimethylxanthin), das auch in<br />

schwarzem Tee, Mate-Tee, Kakaokernen und Guarana-Samen (Kletterstrauch aus Brasilien)<br />

vorkommt. Die Struktur konnte 1895 von Emil Fischer durch die erste Vollsynthese bestätigt<br />

werden.<br />

Die Geschichte des Koffeinkonsums begann bereits 2700 v. Chr., als in China erstmals Teeblätter<br />

gekocht wurden. Der erste Kaffee wurde 575 v. Chr. in Afrika hergestellt und 1517 machten die<br />

Azteken spanische Eroberer mit Schokolade bekannt.<br />

Neben seinen geschmacklichen Eigenschaften zeigt Koffein ein großes Wirkspektrum, da es auf<br />

molekularer Ebene in verschiedene Zellvorgänge eingreift. So hemmt es beispielsweise spezifische<br />

Phosphodiesterasen und verlängert die Adrenalinwirkung. Die größte Bedeutung hat aber wohl die<br />

Interaktion mit den Adenosin-Rezeptoren. Als Antagonist zum Adenosin bewirkt Koffein eine<br />

vermehrte Ausschüttung der Neurotransmitter Glutamat und Dopamin, wodurch die<br />

Erregungsweiterleitung von Nervenimpulsen erleichtert wird. Hierauf beruht die zentral erregende<br />

Wirkung und vermutlich auch die unterstützende Wirkung in Schmerzmitteln. Koffein fördert<br />

Kreislauf- und Gehirnfunktionen, verbessert die Konzentrationsfähigkeit und unterdrückt<br />

Müdigkeit. Daher stand es bis 2004 auf der Dopingliste. Ein weiteres Anwendungsgebiet für Koffein<br />

ist der Einsatz in kosmetischen Mitteln, weil es die Haarwurzeln stimulieren und das<br />

Haarwachstum fördern soll.<br />

In Lebensmitteln kommt Koffein als natürlicher Inhaltsstoff und zugesetzter Stoff vor. Das erste<br />

koffeinhaltige Erfrischungsgetränk wurde 1886 nach einem Rezept des Apothekers Pemberton als<br />

Coca-Cola auf den Markt gebracht. Sie ist heute noch weltweit Marktführer, gefolgt von Pepsi Cola<br />

und River Cola. Für die Namensgebung waren die verwendeten Extrakte der Kolanuss (Cola<br />

acuminata, Kolabaum) und der Kokablätter (Erythroxylum coca, Kokastrauch) verantwortlich.<br />

Neben Wasser, Zucker, Phosphorsäure, Zuckerkulör und anderen Aromen ist Koffein ein Wert<br />

gebender Bestandteil.<br />

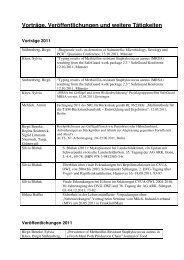

Koffeingehalte<br />

Koffeingehalte<br />

Koffeingehalte<br />

verschiedener<br />

verschiedener<br />

Geträ Getränke Geträ Geträ nke<br />

Filterkaffee<br />

Schwarzer<br />

Tee<br />

Kakao<br />

Colagetränk<br />

Energydrink<br />

in in mg/l<br />

mg/l<br />

350 -<br />

900<br />

250 -<br />

500<br />

20 - 50<br />

65 - 250<br />

320<br />

Guarana – Paullinia<br />

cupana

<strong>Postille</strong> Nr. 152 · August 2008 Seite 3 von 5<br />

Lebensmittelrechtliche Regelungen zur Verwendung von Koffein finden sich an verschiedenen<br />

Stellen.<br />

Im Aromastoffverzeichnis E 1999/217/EWG wird Koffein als Aromastoff aufgeführt und damit für<br />

die Aromatisierung von Lebensmitteln zugelassen. Daher muss zugesetztes Koffein nach der<br />

Lebensmittelkennzeichnungsverordnung im Zutatenverzeichnis als „Aroma Koffein“ angegeben<br />

werden. Außerdem ist der Warnhinweis „erhöhter Koffeingehalt“ und eine Mengenangabe in mg/<br />

100ml anzubringen, wenn der Gehalt in Getränken über 150 mg/l liegt; Getränke auf Basis von<br />

Kaffee oder Tee mit natürlichem Koffeingehalt sind hiervon ausgenommen. Daneben schreibt die<br />

alte Verordnung über koffeinhaltige Erfrischungsgetränke aus dem Jahr 1938 vor, dass bei loser<br />

Abgabe in „klarer und zweideutiger Weise“ auf den Koffeingehalt hinzuweisen ist.<br />

Da Koffein kein Zusatzstoff mit technologischer Zweckbestimmung ist, wird es weder in der<br />

Zusatzstoffzulassungsverordnung aufgeführt noch gibt es eine gesetzliche<br />

Höchstmengenregelung. Nach den Leitsätzen für Erfrischungsgetränke des Deutschen<br />

Lebensmittelbuchs enthalten koffeinhaltige Erfrischungsgetränke üblicherweise 65 bis 250 mg<br />

Koffein pro Liter, wobei der Zusatz zum Zwecke der Aromatisierung und als Genussmittel erfolgt.<br />

Getränke mit mehr als 250 mg/l sind dagegen nur aufgrund von Allgemeinverfügungen<br />

(ausländische Herkunft) und Ausnahmegenehmigungen als sogenannte Energy-Drinks auf dem<br />

deutschen Markt. Neben den Inhaltstoffen Taurin und Glucuronolacton hat Koffein hier<br />

vornehmlich die Aufgabe eines „Muntermachers“, d. h. die physiologische Wirkung steht im<br />

Vordergrund. Koffein wird somit entsprechend § 2 Abs. 3 Nr. 1 Lebensmittel- und<br />

Futtermittelgesetzbuch (LFGB) den Zusatzstoffen gleichgestellt. In diesen Getränken wurde bisher<br />

ein Zusatz von maximal 320 mg Koffein /l zugelassen.<br />

Im Hinblick auf mögliche Interaktionen mit anderen Bestandteilen von Energy-Drinks spricht sich<br />

das Bundesinstitut für Risikobewertung gegen höhere Koffeinzusätze aus. Nach einer Bewertung<br />

des Wissenschaftlichen Ausschusses der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit<br />

(Scientific Committee on Food) sind additive diuretische Wirkungen von Taurin und Koffein als<br />

problematisch zu betrachten. Diese können möglicherweise durch zusätzlichen Alkoholkonsum<br />

weiter verstärkt werden und in Kombination mit starkem Flüssigkeitsverlust durch körperliche<br />

Anstrengung (Sport) zu einer kurzzeitigen Dehydratation führen.<br />

Gerade die Mischung von Energy-Drinks mit Alkohol steht in der Kritik, da negative<br />

Wechselwirkungen zwischen Koffein, Taurin und Alkohol zu befürchten sind. Beantragte<br />

Allgemeinverfügungen für solche Mischgetränke wurden bisher abgelehnt. Mischungen normaler<br />

koffeinhaltiger Erfrischungsgetränke (bis 250 mg/l) mit alkoholischen Getränken wie z. B. Bier sind<br />

jedoch seit längerem auf dem Markt, da keine Allgemeinverfügung oder Ausnahmegenehmigung<br />

erforderlich ist.<br />

Es erscheint sinnvoll, die verschiedenen Regelungen zu Koffein, aus den Leitsätzen, der<br />

Lebensmittelkennzeichnungsverordnung und den Ausnahmegenehmigungen in eine<br />

Rechtsverordnung zusammenzuführen. Sie sollte neben den klassischen Erfrischungsgetränken<br />

und Energy-Drinks auch andere Getränke berücksichtigen und Höchstmengenregelungen und<br />

Kennzeichnungsvorschriften enthalten. Wenn die physiologische Zweckbestimmung in den<br />

Vordergrund tritt, ist Koffein nicht als Aromastoff oder traditionelles Genussmittel sondern als ein<br />

den Zusatzstoffen gleichgestellter Stoff zu bewerten. (Michels)

<strong>Postille</strong> Nr. 152 · August 2008 Seite 4 von 5<br />

Allgemeine Geschäftsgrundlagen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Ostwestfalen-Lippe (<strong>CVUA</strong>-<strong>OWL</strong>)<br />

1. Geltungsbereich<br />

Diese Allgemeinen Geschäftsgrundlagen gelten für alle Aufträge an das <strong>CVUA</strong>-<strong>OWL</strong>.<br />

2. Öffnungszeiten<br />

Das <strong>CVUA</strong>-<strong>OWL</strong> ist von montags bis freitags von 7.30 – 15.30 Uhr geöffnet.<br />

Anlieferungen (Untersuchungsmaterial und Waren) sind grundsätzlich innerhalb der vorgenannten Zeiten vorzunehmen. Die Lieferungen sind den<br />

Mitarbeitern/-innen des <strong>CVUA</strong> persönlich zu übergeben, ansonsten wird keine Haftung für das angelieferte Material übernommen. Zur<br />

Rechtssicherheit sollte der Überbringer sich die ordnungsgemäße Übergabe quittieren lassen. Lebende Tiere werden nur innerhalb der Öffnungszeiten<br />

und nach vorheriger Abstimmung mit Mitarbeitern/-innen des <strong>CVUA</strong> angenommen.<br />

3. Auftragserteilung<br />

Untersuchungsaufträge sind möglichst schriftlich zu erteilen. Ausnahmen sind nur bei den fiskalischen Untersuchungen im Rahmen der<br />

Umweltanalytik möglich. Bei erkennbaren Unklarheiten oder Unstimmigkeiten hinsichtlich des Auftragsumfangs sowie bei außergewöhnlich<br />

aufwändigen Untersuchungen erfolgt eine weitere Abstimmung mit dem Auftraggeber.<br />

4. Vorbehalt<br />

Das <strong>CVUA</strong>-<strong>OWL</strong> behält sich vor, Aufträge, für die es nicht kompetent ist bzw. sich nicht kompetent machen kann, oder für die die rechtlichen,<br />

personellen oder sächlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, abzulehnen. In Fällen höherer Gewalt übernimmt das <strong>CVUA</strong>-<strong>OWL</strong> keine Haftung.<br />

5. Datenspeicherung<br />

Das <strong>CVUA</strong>-<strong>OWL</strong> ist berechtigt, die im Rahmen des Auftrags erhobenen Daten zu speichern und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen<br />

Bestimmungen zu verwenden.<br />

6. Untersuchungsmaterial<br />

Das Untersuchungsmaterial wird nur untersucht, soweit der Zustand des Materials beim Eingang im Amt eine fachgerechte Untersuchung ermöglicht.<br />

Mit der Abgabe des Untersuchungsmaterials verzichtet der Eigentümer auf seine Rechte daran. Im Amt eingegangenes Untersuchungsmaterial<br />

einschließlich Transport- bzw. Verpackungsmaterial, das in den Untersuchungsbereich gelangt ist, wird nicht mehr an den Einsender/Eigentümer<br />

ausgehändigt (Ausnahme: Verpackungen von Lebensmittelproben).<br />

7. Auftragsausführung<br />

Die Untersuchungen werden unter Berücksichtigung der Vorgaben des Auftraggebers, insbes. den Angaben im Vorbericht sowie einschlägiger<br />

Rechtsvorschriften und Normen, nach fachlichem Ermessen des jeweiligen Sachverständigen durchgeführt.<br />

8. Unterauftrag<br />

Das <strong>CVUA</strong>-<strong>OWL</strong> ist berechtigt, die Untersuchungen bzw. Teile davon als Unterauftrag zu vergeben. Das <strong>CVUA</strong>-<strong>OWL</strong> stellt sicher, dass<br />

Unteraufträge nur an kompetente Auftragnehmer vergeben werden.<br />

9. Ergebnismitteilung<br />

Die Mitteilung des Untersuchungsergebnisses erfolgt an den Probeneinsender und ggf. im Rahmen ihrer Zuständigkeiten an Behörden und<br />

Einrichtungen. Sie erfolgt grundsätzlich per Post bzw. per Boten; bei entsprechender Vereinbarung auch per Fax oder per Email. Das <strong>CVUA</strong>-<strong>OWL</strong><br />

behält sich vor, den Umfang der Ergebnismitteilung unter Berücksichtigung fachlicher Gesichtspunkte selbst festzulegen.<br />

10. Qualitätsmanagement<br />

Die wesentlichen Grundlagen für die Auftragserledigung hinsichtlich Qualitätsanforderungen, Ablaufmanagement, Zuständigkeiten und<br />

Verantwortlichkeiten sind im Qualitätsmanagementsystem des Amtes geregelt und können auf Wunsch vom Auftraggeber eingesehen werden.<br />

11. Kosten<br />

Vorbehaltlich weiterer rechtlicher Vorgaben werden in den nachfolgenden Fällen für die Tätigkeiten des Amtes Gebühren bzw. Entgelte erhoben:<br />

a) private Probeneinsendungen<br />

b) amtliche Proben soweit im Einzelfall die Voraussetzungen für die Weitergabe der Kosten gegeben sind (§ 8 Abs. 2 Gebührengesetz NRW)<br />

c) Aufträge der Träger, die über die gesetzlichen Aufgaben des <strong>CVUA</strong>-<strong>OWL</strong> hinausgehen<br />

Der Gebührenbescheid bzw. die Rechnung wird dem Prüfbericht als Anlage beigefügt bzw. in bestimmten Zeitintervallen dem Einsender übersandt.<br />

Bei Monats- oder Quartalsrechnungen im Bereich der Tierseuchendiagnostik werden die anfallenden Gebühren i.d.R. auf dem Prüfbericht vermerkt. In<br />

Fällen mit potentiellem Rechtsverfahren (z.B. Beanstandungen) wird dem Prüfbericht eine vorsorgliche Gebührenrechnung beigefügt. Die<br />

Gebührenberechnung erfolgt nach der jeweils geltenden Fassung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung; die Berechnung der Entgelte für die<br />

privaten Umweltuntersuchungen erfolgt nach dem Entgeltverzeichnis des <strong>CVUA</strong>-<strong>OWL</strong>.<br />

12. Zahlungspflichtiger<br />

Zahlungspflichtig ist jeweils der Probeneinsender als Auftraggeber der Untersuchung. Bei vorsorglichen Gebührenrechnungen verpflichtet sich der<br />

Einsender, den Eintritt der Zahlungspflicht zu prüfen bzw. bei der Weitergabe auf diese Prüfung durch die dann zuständige Behörde hinzuwirken.<br />

13. Zahlung<br />

Die Zahlung der Gebühren/Entgelte hat innerhalb der in dem Gebührenbescheid/der Rechnung angegebenen Frist auf das im Bescheid genannte Konto<br />

des <strong>CVUA</strong>-<strong>OWL</strong> zu erfolgen. Geht die Zahlung dort nicht rechtzeitig ein, werden ein kostenpflichtiger Mahnbescheid erlassen und ggf. weitere<br />

Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.

<strong>Postille</strong> Nr. 152 · August 2008 Seite 5 von 5<br />

Themen und Referenten:<br />

44. Detmolder Gespräch<br />

Fütterungsarzneimittel<br />

versus<br />

orale Fertigarzneimittel<br />

Die derzeitige rechtliche Lage und die weiteren Perspektiven<br />

Dr. Friedhelm Jaeger<br />

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW,<br />

Düsseldorf<br />

Der Einsatz von Fertigarzneimitteln über das Futter aus Sicht der<br />

Futtermittelüberwachung<br />

Karin Bosshammer<br />

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Recklinghausen<br />

Fehlentwicklungen und Konsequenzen der letzten AMG-Novellen<br />

Dr. Hubert Bode<br />

Fa. Dabomed, Ostbevern<br />

Zur Notwendigkeit der oralen Fertigarzneimittelgabe im<br />

landwirtschaftlichen Betrieb<br />

Karl-Heinz Schulze zur Wiesch<br />

Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband, Münster<br />

Moderation: Dr. Manfred Stolz,<br />

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe<br />

Termin: 22. Oktober 2008, 14.00 – 18.00 Uhr<br />

Ort: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe<br />

Industriegebiet West, Westerfeldstraße 1, 32758 Detmold<br />

Veranstalter: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe<br />

Tierärztekammer Westfalen-Lippe<br />

Teilnahmegebühr: 10,00 € (Tageskasse)<br />

Anmeldung: <strong>CVUA</strong>-<strong>OWL</strong><br />

Tel.: 05231 / 911-9<br />

Fax: 05231 / 911-503<br />

e-mail: poststelle@cvua-owl.nrw.de<br />

online: www.cvua-owl.nrw.de<br />

ATF-Anerkennung: 4 Stunden