Regeln für Quellenangaben - der Gesamtschule GieÃen-Ost

Regeln für Quellenangaben - der Gesamtschule GieÃen-Ost

Regeln für Quellenangaben - der Gesamtschule GieÃen-Ost

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

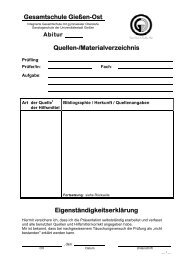

<strong>Gesamtschule</strong> Gießen-<strong>Ost</strong>Integrierte <strong>Gesamtschule</strong> <strong>der</strong> Universitätsstadt Gießenmit gymnasialer OberstufeAbitur<strong>Gesamtschule</strong> Gießen-<strong>Ost</strong><strong>Regeln</strong> für <strong>Quellenangaben</strong>Je nach Art <strong>der</strong> Quelle gibt es unterschiedliche <strong>Regeln</strong> für die erfor<strong>der</strong>lichen Angaben:1. Verfasserschriften (Buch eines Autors)Verfassername, Vorname: Titel. Untertitel. Verlag, Ort Auflage Jahr (bei Buchreihen außerdem inKlammern = Reihe Nummer)Beispiel:Müller, Max: Goethes „Faust“. Eine Interpretation. Klett Verlag, München 3. Aufl. 2001(= Kletts Literaturinterpretationen 123)2. Aufsätze in Herausgeberschriften(Sammelwerk mit Texten mehrerer Autoren)Verfassername, Vorname: Titel. Untertitel. In: Titel. Untertitel. Hg. von Vorname Nachname (desHerausgebers). Verlag, Ort Auflage Jahr, S. xx-yyBeispiel:Müller, Max: Goethes „Faust“. Eine Interpretation. In: Neuere Wege <strong>der</strong> Goethe-Forschung.Interpretationen und Werkanalysen. Hg. von Adalbert Schmidt. Luchterhand Verlag, Frankfurt/M.2. Auflage 1999, S. 76-104 (= Beiträge <strong>der</strong> Goethe-Gesellschaft Nr. 4)3. Aufsätze in Zeitschriften und ZeitungenVerfassername, Vorname: Titel. Untertitel. In: Zeitschriftentitel Nummer (Jahr) / Zeitungsnamevom Erscheinungsdatum, S. xx-yy (nur bei Zeitschriften)Beispiel:Timm, Angelika: Israel - kein Staat wie je<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e. In: Informationen zur politischen Bildung278 (2003), S. 3-5Henkel, Imke: Ölför<strong>der</strong>ung vor dem Scheitelpunkt. In: Süddeutsche Zeitung vom 01.10.20044. InternetquellenVerfassername, Vorname: Titel. Untertitel. (sofern auf <strong>der</strong> Seite angegeben)In: vollständige URL-Adresse <strong>der</strong> Seite vom Abrufdatum (sofern nicht erkennbar: Angabe desBetreibers <strong>der</strong> Seite)Beispiel:Gareis, Sven Bernhard: UN zwischen Verantwortung und Selbstblockade.In: http://www.bpb.de/publikationen/CPL9AU,,0,UN_zwischen_Verantwortung_und_Selbstblockade.htmlvom 23.03.2005 (Bundeszentrale für politische Bildung)5. Allgemeine Hinweise zum ZitierenZitate ersetzen nicht den eigenen Text, son<strong>der</strong>n sie ergänzen, belegen und veranschaulichen eigeneAussagen. Grundsätzlich gilt: Zu jedem Zitat gehört die Quellenangabe (siehe unten), weil mansonst geistigen Diebstahl begehen würde.Man unterscheidet:wörtliche Zitate (Text), sinngemäße Wie<strong>der</strong>gabe,Zitate von Tabellen, Diagrammen, Abbildungen1

Wörtliche ZitateWörtliche Zitate müssen auf jeden Fall angegeben werden, auch bei Vorträgen.Das wörtliche Zitat muss formal und inhaltlich mit dem Original übereinstimmen. Dies giltauch für Hervorhebungen (Unterstreichungen, Fettdruck u.ä.), Zeichensetzung und Rechtschreibung.Eigene Hervorhebungen sind durch einen entsprechenden Hinweis zu kennzeichnen (z.B.:[Hervorhebung des Verf.]), ebenso sind Auslassungen zu kennzeichnen [...].Das wörtliche Zitat ist durch doppelte Anführungsstriche („“) zu kennzeichnen. Will man eigeneBegriffe hervorheben, die keine Zitate sind, nimmt man ,…‘ o<strong>der</strong> Kursivdruck.Zitate in wörtlichen Zitaten werden durch einfache Anführungsstriche (,‘) gekennzeichnet.Kurze Zitate und Begriffe werden grammatisch an den Satzzusammenhang angepasst.Sinngemäße Wie<strong>der</strong>gaben (Paraphrasen)Ein sinngemäßes Zitat o<strong>der</strong> eine inhaltlich aus <strong>der</strong> Literatur übernommene Aussage muss ineiner schriftlichen Arbeit als solches erkennbar werden, und zwar durch eine entsprechendeFormulierung im Text (laut Müller (S. 24) …) o<strong>der</strong> durch Anmerkungen (zitiert sinngemäßnach … o<strong>der</strong> nach Aussage von Müller auf S. ...). Im konkreten Fall ist es nicht immer einfachzu entscheiden, inwieweit es sich um eine aufgrund <strong>der</strong> Vorarbeiten selbst zusammengestellteInformation o<strong>der</strong> um die sinngemäße Übernahme aus einer Quelle handelt. Wenn eine Formulierungsehr ähnlich aus einem Werk übernommen wird o<strong>der</strong> wenn es sich nicht um eineInformation, son<strong>der</strong>n um eine Beurteilung und Wertung durch einen Autor handelt, dannmuss auch die sinngemäße Wie<strong>der</strong>gabe mit Quellenangabe nachgewiesen werden.Im Vortrag reicht hier ein abschließen<strong>der</strong> Hinweis auf die benutzte Literatur, aus <strong>der</strong> manseine Informationen hat.Zitate von Tabellen, Diagrammen, AbbildungenZahlen haben nur dann wissenschaftlichen Wert, wenn sie nachprüfbar sind. Zahlen sind deshalbin <strong>der</strong> Regel mit <strong>Quellenangaben</strong> zu versehen, sofern es sich nicht um allgemein bekannteZahlenangaben (z.B. Einwohnerzahlen, Geschichtsdaten etc.) handelt. Tabellen, Diagrammeund Abbildungen sind wie wörtliche Zitate mit Quellenangabe nachzuweisen.Beleg von Zitaten in schriftlichen ArbeitenÜbernahmen aus an<strong>der</strong>en Texten (wörtlich o<strong>der</strong> sinngemäß) müssen nachgewiesen werden.Der Nachweis kann in verschiedenen Versionen erfolgen, wobei die hier vorgestellte Varianteam praktikabelsten erscheint.Hinter das Zitat in „…“ bzw. die sinngemäß übernommene Textstelle wird einFußnotenzeichen ( 1 o<strong>der</strong> 1)) gesetzt.Im Anmerkungsteil unten auf <strong>der</strong> Seite (o<strong>der</strong> am Ende <strong>der</strong> Arbeit) erscheint die Quelleals Kurztitel mit Angabe <strong>der</strong> Seitenzahl:Blamberger 1990, S. 145f. (eventuell mit <strong>der</strong> Bemerkung: sinngemäß nach)Die vollständige bibliografische Angabe erfolgt im abschließenden Literaturverzeichnis:Blamberger, Günter: Erzählliteratur <strong>der</strong> frühen Nachkriegszeit (1945 – 1952). Beck,München 1990 (= Arbeitsbücher zur Literaturgeschichte Bd. 3)6. LiteraturverzeichnisZu einer schriftlichen Arbeit (z.B. einer beson<strong>der</strong>en Lernleistung) wie auch zu einem Vortrag(z.B. Präsentationsprüfung) gehört ein Literaturverzeichnis, in dem alle benutzten Werke sowieselbst durchgeführte Interviews in alphabetischer Reihenfolge nachgewiesen werden.M. Marek, Schwalmstadt07.05.20051 Dies ist eine Fußnote.2