Standardlehrplan für die Bildung in beruflicher Praxis an ...

Standardlehrplan für die Bildung in beruflicher Praxis an ...

Standardlehrplan für die Bildung in beruflicher Praxis an ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

St<strong>an</strong>dardlehrpläne<br />

Berufsbildung<br />

<strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong><br />

<strong>Praxis</strong> und den schulischen<br />

Unterricht <strong>an</strong> H<strong>an</strong>delsmittelschulen

Impressum<br />

Herausgeber: Bundesamt <strong>für</strong> Berufsbildung und Technologie (BBT), Bern<br />

Version: 1. Auflage, 28. Oktober 2009<br />

Sprachen: d / f / i<br />

2 St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS

Inhaltsverzeichnis<br />

Teil A: E<strong>in</strong>führung .................................................................................................................................. 5<br />

Teil B: <strong>St<strong>an</strong>dardlehrpl<strong>an</strong></strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> <strong>an</strong> H<strong>an</strong>delsmittelschulen<br />

(SLP <strong>Praxis</strong>) .............................................................................................................................. 7<br />

Teil A: E<strong>in</strong>führung ..................................................................................................................................... 5<br />

1 E<strong>in</strong>leitung ....................................................................................................................................... 7<br />

2 <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong>........................................................................................................... 7<br />

2.1 Inhalt, Umsetzung .......................................................................................................................... 7<br />

2.2 Zuständigkeiten und Lernortkooperation ....................................................................................... 7<br />

2.3 Allgeme<strong>in</strong>e Anforderungen............................................................................................................. 8<br />

2.4 Integrierte <strong>Praxis</strong>teile (IPT) ............................................................................................................ 9<br />

2.4.1 Allgeme<strong>in</strong>e Anforderungen............................................................................................................. 9<br />

2.4.2 Spezifische Anforderungen ............................................................................................................ 9<br />

2.4.2 Dokumentation ............................................................................................................................. 10<br />

2.5 Betriebspraktikum (BP) ................................................................................................................ 10<br />

2.5.1 Spezifische Anforderungen .......................................................................................................... 10<br />

2.5.2 Überbetriebliche Kurse ................................................................................................................. 11<br />

2.5.3 Dokumentation ............................................................................................................................. 11<br />

2.6 Problemorientierter Unterricht (POU) ........................................................................................... 11<br />

2.6.1 Anforderungen ............................................................................................................................. 11<br />

2.6.2 Dokumentation ............................................................................................................................. 11<br />

2.7 Prozesse<strong>in</strong>heiten (PE)/Arbeits- und Lernsituationen (ALS) ......................................................... 11<br />

2.8 Konsequenzen <strong>für</strong> den <strong>St<strong>an</strong>dardlehrpl<strong>an</strong></strong> <strong>für</strong> den schulischen Unterricht <strong>an</strong><br />

H<strong>an</strong>delsmittelschulen (SLP Schule) ............................................................................................. 12<br />

2.9 Sicherung der Qualität der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> ............................................................. 12<br />

3 Org<strong>an</strong>isationsstruktur ................................................................................................................... 13<br />

3.1 <strong>Bildung</strong>smodelle ........................................................................................................................... 13<br />

3.2 Umf<strong>an</strong>g der beruflichen Grundbildung ......................................................................................... 13<br />

4 Qualifikationsprofil ........................................................................................................................ 14<br />

5 H<strong>an</strong>dlungskompetenzen und Leistungsziele <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> ..................... 14<br />

5.1 E<strong>in</strong>führung .................................................................................................................................... 14<br />

5.2 Betriebliche LZ nach H<strong>an</strong>dlungskompetenzbereichen ................................................................ 16<br />

5.3 Betriebliche LZ im schulischen Unterricht .................................................................................... 29<br />

6 Qualifikation der Lehrenden <strong>an</strong> H<strong>an</strong>delsmittelschulen ................................................................ 30<br />

7 Qualifikationsverfahren ................................................................................................................ 30<br />

Teil C: <strong>St<strong>an</strong>dardlehrpl<strong>an</strong></strong> <strong>für</strong> den schulischen Unterricht <strong>an</strong> H<strong>an</strong>delsmittelschulen<br />

(SLP Schule) ......................................................................................................................................... 33<br />

1 E<strong>in</strong>leitung ..................................................................................................................................... 31<br />

1.1 Lektionentafel und HMS-spezifische Anforderungen ................................................................... 31<br />

1.2 Anforderungen der Berufsmaturität (BM) ..................................................................................... 32<br />

1.3 Integration der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> und des klassischen schulischen Unterrichts ....... 32<br />

1.4 Abstimmung der drei Konzepte im SL und deren Auswirkungen auf das Qualifikationsverfahren<br />

...................................................................................................................................... 34<br />

St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS 3

2 Fachlehrpl<strong>an</strong> Sprachen: Erste L<strong>an</strong>dessprache, zweite L<strong>an</strong>dessprache, dritte Sprache ............ 35<br />

2.1 Erste L<strong>an</strong>dessprache ................................................................................................................... 35<br />

2.1.1 Lektionentafel ............................................................................................................................... 35<br />

2.1.2 Anforderungen der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> ......................................................................... 35<br />

2.1.3 Inhaltliche Strukturierung ............................................................................................................. 35<br />

2.1.4 Inhalte und Ziele ........................................................................................................................... 36<br />

2.2 Zweite L<strong>an</strong>dessprache und dritte Sprache .................................................................................. 39<br />

2.2.1 Lektionentafel ............................................................................................................................... 39<br />

2.2.2 Anforderungen der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> ......................................................................... 39<br />

2.2.3 Inhaltliche Strukturierung ............................................................................................................. 39<br />

2.2.4 Inhalte und Ziele ........................................................................................................................... 39<br />

2.2.5 Qualifikationsverfahren ................................................................................................................ 43<br />

3 Fachlehrpl<strong>an</strong> Wirtschaft und Gesellschaft (W&G) ....................................................................... 43<br />

3.1 Lektionentafel ............................................................................................................................... 43<br />

3.2 Anforderungen der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> ......................................................................... 43<br />

3.3 Inhaltliche Strukturierung ............................................................................................................. 43<br />

3.4 Inhalte und Ziele ........................................................................................................................... 44<br />

4 Fachlehrpl<strong>an</strong> IKA .......................................................................................................................... 48<br />

4.1 Lektionentafel ............................................................................................................................... 48<br />

4.2 Anforderungen der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> ......................................................................... 48<br />

4.3 Inhaltliche Strukturierung ............................................................................................................. 49<br />

4.4 Inhalte und Ziele ........................................................................................................................... 49<br />

4.5 Qualifikationsverfahren ................................................................................................................ 51<br />

1 Unterlagen zur Umsetzung der St<strong>an</strong>dardlehrpläne ................................................................ 52<br />

2 Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................. 52<br />

4 St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS

Teil A: E<strong>in</strong>führung<br />

Die H<strong>an</strong>delsmittelschulen (HMS) s<strong>in</strong>d mit e<strong>in</strong>er wichtigen Herausforderung konfrontiert. Aufgrund der<br />

gesetzlichen Vorgaben 1 müssen HMS als Vollzeitschulen Gewähr bieten, dass der Unterricht <strong>die</strong> notwendigen<br />

Kompetenzen vermittelt, <strong>die</strong> ihre Absolvent<strong>in</strong>nen und Absolventen zum Erwerb e<strong>in</strong>es Eidgenössischen<br />

Fähigkeitszeugnisses (EFZ) berechtigen. Deshalb wird <strong>die</strong> <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>die</strong> berufliche Grundbildung <strong>in</strong>tegriert. Das EFZ gilt auch als notwendige Bed<strong>in</strong>gung <strong>für</strong> das Erl<strong>an</strong>gen<br />

e<strong>in</strong>er Berufsmaturität (BM) und soll, d<strong>an</strong>k des <strong>an</strong>gestrebten berufspraktischen Mehrwerts, den<br />

Zug<strong>an</strong>g zum Arbeitsmarkt erleichtern.<br />

Die mit den gesetzlichen Vorgaben verbundenen Reformen der HMS bieten sich als Ch<strong>an</strong>ce <strong>an</strong>, e<strong>in</strong>e<br />

neue Sicht der Beziehung zwischen praktisch orientierter Berufsbildung und kulturell fun<strong>die</strong>rter Allgeme<strong>in</strong>bildung<br />

<strong>in</strong> der Schul- und Unterrichtspraxis umzusetzen. Als Hauptziel gilt es, <strong>die</strong> bewährte kulturelle<br />

und pädagogische Identität der HMS mit der Aufnahme von direkt auf <strong>die</strong> berufliche <strong>Praxis</strong> bezogenen<br />

Elementen zu bereichern und zugleich der Vielfalt des kaufmännischen Berufsfeldes besser<br />

gerecht zu werden. Aus den daraus entstehenden Erfahrungen soll e<strong>in</strong>e neue Identität mit e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tegrierenden<br />

Lehr- und Lernkultur hervorgehen.<br />

Will m<strong>an</strong> <strong>die</strong>ses <strong>an</strong>spruchsvolle Ziel erreichen, so müssen e<strong>in</strong>erseits <strong>die</strong> Anforderungen der beruflichen<br />

<strong>Praxis</strong> <strong>an</strong> <strong>die</strong> HMS identifiziert und <strong>an</strong>dererseits <strong>die</strong>se Anforderungen mit den eigenen pädagogischen<br />

und kulturellen Ansprüchen der HMS <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung gebracht werden. Gerade <strong>die</strong>se Aufgaben<br />

haben <strong>die</strong> St<strong>an</strong>dardlehrpläne <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> und den schulischen Unterricht<br />

<strong>an</strong> H<strong>an</strong>delsmittelschulen übernommen. Die Vere<strong>in</strong>igung <strong>die</strong>ser beiden aufe<strong>in</strong><strong>an</strong>der abgestimmten<br />

Umsetzungs<strong>in</strong>strumente im vorliegenden Dokument unterstreicht <strong>die</strong> Notwendigkeit e<strong>in</strong>er g<strong>an</strong>zheitlichen<br />

Betrachtung: <strong>die</strong> beiden St<strong>an</strong>dardlehrpläne bilden sozusagen <strong>die</strong> doppelte Grundlage e<strong>in</strong>es Prozesses,<br />

der mittels Schullehrplänen (SL) <strong>in</strong> der Ausbildungspraxis zu e<strong>in</strong>er Synthese gel<strong>an</strong>gen soll.<br />

Dabei wird vorausgesetzt, dass <strong>die</strong> steuernden Vorgaben zur Gestaltung des Unterrichts <strong>an</strong> den HMS<br />

im Reglement zur kaufmännischen Grundbildung 2 und im Rahmenlehrpl<strong>an</strong> (RLP) <strong>für</strong> <strong>die</strong> BM 3 sowie <strong>in</strong><br />

den HMS-Richtl<strong>in</strong>ien 4 e<strong>in</strong>gehalten s<strong>in</strong>d.<br />

Somit lassen sich drei hierarchisch aufe<strong>in</strong><strong>an</strong>der bezogene Lehrpl<strong>an</strong>ebenen identifizieren:<br />

Ebene 1: <strong>St<strong>an</strong>dardlehrpl<strong>an</strong></strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> <strong>an</strong> H<strong>an</strong>delsmittelschulen (SLP <strong>Praxis</strong>).<br />

In <strong>die</strong>sem Lehrpl<strong>an</strong> werden <strong>die</strong> verb<strong>in</strong>dlichen Anforderungen aus der praktischen Sicht der kaufmännischen<br />

Grundbildung (Reglement 2003) wiedergegeben sowie wichtige org<strong>an</strong>isatorische und didaktische<br />

H<strong>in</strong>weise zu deren Umsetzung im Lehr- und Lernprozess formuliert. Diese verb<strong>in</strong>dlichen Leistungsziele<br />

(LZ) müssen auf der nächsten Ebene konkretisiert werden.<br />

Ebene 2: <strong>St<strong>an</strong>dardlehrpl<strong>an</strong></strong> <strong>für</strong> den schulischen Unterricht <strong>an</strong> H<strong>an</strong>delsmittelschulen (SLP Schule).<br />

Dieser Lehrpl<strong>an</strong> enthält verb<strong>in</strong>dliche schulische LZ gemäss Reglement 2003 und br<strong>in</strong>gt <strong>die</strong> verb<strong>in</strong>dlichen<br />

Vorgaben des SLP <strong>Praxis</strong> mit den eigenen Ansprüchen der HMS auf e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>samen Nenner<br />

und bildet so den Rahmen <strong>für</strong> <strong>die</strong> erwünschte Synthese von praktischen und allgeme<strong>in</strong> bildenden<br />

Komponenten. Inhalte und Ziele des SLP Schule entsprechen grundsätzlichen Anforderungen, <strong>die</strong> <strong>für</strong><br />

alle L<strong>an</strong>desteile gelten. Allfällige spezifische Bedürfnisse und Konkretisierungen werden <strong>in</strong> den SL der<br />

e<strong>in</strong>zelnen <strong>Bildung</strong>sstätten def<strong>in</strong>iert.<br />

Ebene 3: Schullehrpl<strong>an</strong> (SL). Der SL wird <strong>an</strong> jeder Schule unter Beteiligung der Lehrkräfte erstellt<br />

und ist aufgrund se<strong>in</strong>er Nähe zum kulturellen Umfeld und zur beruflichen <strong>Praxis</strong> das wichtigste Instru-<br />

1<br />

Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über <strong>die</strong> Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG; SR 412.10), Verordnung vom<br />

19. November 2003 über <strong>die</strong> Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV; SR 412.101), Verordnung vom 30. November<br />

1998 über <strong>die</strong> Berufsmaturität (Berufsmaturitätsverordnung; SR 412.103.1). Art. 16 Abs. 2 Bst. a BBG hält fest, dass <strong>die</strong><br />

Vermittlung der beruflichen Grundbildung u.a. <strong>in</strong> H<strong>an</strong>delsmittelschulen als Institutionen <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong><br />

erfolgen k<strong>an</strong>n.<br />

2<br />

68200 Kauffrau/Kaufm<strong>an</strong>n – Erweiterte Grundbildung: Reglement vom 24. J<strong>an</strong>uar 2003 über <strong>die</strong> Ausbildung und <strong>die</strong> Lehrabschlussprüfung/Ausbildungsziele<br />

<strong>für</strong> den betrieblichen und schulischen Teil der Lehre/Systematik der Prüfungselemente<br />

(Reglement 2003). Ergebnisse der Arbeiten <strong>an</strong> der neuen <strong>Bildung</strong>sverordnung <strong>für</strong> Kaufleute werden erst später e<strong>in</strong>gebaut.<br />

3<br />

Rahmenlehrpl<strong>an</strong> vom 4. Februar 2003 <strong>für</strong> <strong>die</strong> Berufsmaturität kaufmännischer Richtung (Lektionentafel Kaufleute, <strong>in</strong>tegratives<br />

Modell).<br />

4<br />

Richtl<strong>in</strong>ien vom 26. November 2009 <strong>für</strong> <strong>die</strong> Org<strong>an</strong>isation der beruflichen Grundbildung und des Qualifikationsverfahrens <strong>an</strong><br />

H<strong>an</strong>delsmittelschulen (HMS-Richtl<strong>in</strong>ien).<br />

St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS 5

ment <strong>für</strong> <strong>die</strong> Gestaltung der Ausbildung. De facto k<strong>an</strong>n der SL den spezifischen Bedürfnissen der<br />

Schule und der <strong>Praxis</strong> auf regionaler, k<strong>an</strong>tonaler und lokaler Ebene entsprechen und so wesentlich<br />

zum eigenständigen Profil der e<strong>in</strong>zelnen Schule beitragen. 5<br />

Die zwei vorliegenden St<strong>an</strong>dardlehrpläne s<strong>in</strong>d aufe<strong>in</strong><strong>an</strong>der abgestimmt und ergänzen sich. Für deren<br />

Umsetzung <strong>in</strong> den SL gilt es, <strong>in</strong>sbesondere folgende Eckwerte zu beachten:<br />

Die HMS-Richtl<strong>in</strong>ien sehen zwei <strong>Bildung</strong>smodelle vor:<br />

Modell i:<br />

e<strong>in</strong> Angebot mit <strong>in</strong>tegrierter <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong>, das <strong>in</strong> drei Jahren direkt zum EFZ bzw. <strong>in</strong><br />

vier oder ausnahmsweise <strong>in</strong> drei Jahren zum EFZ und zur BM führt.<br />

Modell 3+1:<br />

e<strong>in</strong> Angebot mit teilweise <strong>in</strong>tegrierter <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> und L<strong>an</strong>gzeitpraktikum, das zum<br />

EFZ und zur BM führt.<br />

Das EFZ und e<strong>in</strong> allfälliges BM-Zeugnis werden am Ende der Gesamtausbildung durch <strong>die</strong> zuständige<br />

k<strong>an</strong>tonale Stelle abgegeben.<br />

Der SLP <strong>Praxis</strong> def<strong>in</strong>iert den Rahmen <strong>für</strong> <strong>die</strong> Struktur der Gesamtausbildung <strong>an</strong> e<strong>in</strong>er HMS, <strong>in</strong>sbesondere<br />

<strong>die</strong> Lektionentafel (Teil B Ziff. 3.2).<br />

Mit der Integration der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> wird e<strong>in</strong> möglichst naher und direkter Bezug zur<br />

Arbeitswelt und zu den Arbeitssituationen hergestellt, der <strong>in</strong> der Form (Dauer und Ausgestaltung von<br />

<strong>Praxis</strong>teilen, Qualifikationsverfahren, Anforderungen <strong>an</strong> <strong>die</strong> Lehrpersonen) mit der zuständigen Org<strong>an</strong>isation<br />

der Arbeitswelt (OdA) abgesprochen ist. Diese Integration erfolgt über verschiedene strukturelle<br />

und didaktische Massnahmen (Teil B Ziff. 2): <strong>die</strong> Intensivierung des problemorientierten Unterrichts<br />

(POU), <strong>die</strong> E<strong>in</strong>führung von <strong>in</strong>tegrierten <strong>Praxis</strong>teilen (IPT) und <strong>die</strong> Integration von Betriebspraktika<br />

(BP).<br />

5<br />

Die Anleitung zur Umsetzung der St<strong>an</strong>dardlehrpläne <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Schullehrpl<strong>an</strong> ist beim Eidgenössischen Hochschul<strong>in</strong>stitut <strong>für</strong><br />

Berufsbildung EHB erhältlich.<br />

6 St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS

Teil B: <strong>St<strong>an</strong>dardlehrpl<strong>an</strong></strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong><br />

<strong>Praxis</strong> <strong>an</strong> H<strong>an</strong>delsmittelschulen (SLP <strong>Praxis</strong>)<br />

1 E<strong>in</strong>leitung<br />

Im vorliegenden SLP <strong>Praxis</strong> werden <strong>die</strong> verb<strong>in</strong>dlichen Anforderungen aus der berufspraktischen Sicht<br />

der kaufmännischen Grundbildung (Reglement 2003) <strong>an</strong> <strong>die</strong> HMS formuliert. Dabei führt <strong>die</strong> Integration<br />

der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> Gesamtausbildung zu e<strong>in</strong>er dreistufigen Hierarchie der betrieblichen<br />

LZ <strong>für</strong> HMS:<br />

• LZ, <strong>die</strong> unabd<strong>in</strong>gbar e<strong>in</strong>er (betriebs-)praktischen Umgebung bedürfen. Sie werden entweder <strong>in</strong><br />

BP und/oder <strong>in</strong> IPT verfolgt;<br />

• LZ, <strong>die</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em schulischen Kontext verfolgt werden können, sofern sich <strong>die</strong>se Lehr-/Lernarr<strong>an</strong>gements<br />

<strong>an</strong> der Betriebspraxis orientieren und nach praktischen Situationen richten<br />

(POU);<br />

• LZ, <strong>die</strong> im schulischen Unterricht vermittelt werden.<br />

2 <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong><br />

2.1 Inhalt, Umsetzung<br />

Mit der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> werden jene (Leistungs-)Ziele verfolgt, <strong>die</strong> e<strong>in</strong>en betrieblichen<br />

bzw. betriebsnahen Kontext erfordern, wie er <strong>in</strong> der dualen <strong>Bildung</strong> im Lernort Betrieb vorh<strong>an</strong>den ist.<br />

An der HMS f<strong>in</strong>det <strong>die</strong>se <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong><br />

• <strong>in</strong> <strong>in</strong>tegrierten <strong>Praxis</strong>teilen (IPT),<br />

• <strong>in</strong> Betriebspraktika (BP) sowie<br />

• im problemorientierten Unterricht (POU) statt.<br />

Diese Ausbildungselemente erfordern somit e<strong>in</strong>en Kontext, wie er <strong>an</strong> e<strong>in</strong>er Vollzeitberufsfachschule<br />

noch nicht überall üblich ist.<br />

Der SLP <strong>Praxis</strong> umschreibt <strong>die</strong> methodisch-didaktischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen <strong>an</strong> <strong>die</strong> <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong><br />

<strong>Praxis</strong>.<br />

Zur Steuerung der Lernprozesse der Lernenden <strong>in</strong> den IPT und den BP wird e<strong>in</strong>e Lern- und Leistungsdokumentation<br />

(LLD) e<strong>in</strong>gesetzt. Inhalt und Funktion <strong>die</strong>ser Dokumentation werden durch <strong>die</strong><br />

OdA, gestützt auf <strong>die</strong> Wegleitung der Schweizerischen Prüfungskommission <strong>für</strong> <strong>die</strong> kaufmännische<br />

Grundbildung (SPK), bestimmt. Sie ist e<strong>in</strong>e Grundlage <strong>für</strong> das Qualifikationsverfahren.<br />

2.2 Zuständigkeiten und Lernortkooperation<br />

Bund, K<strong>an</strong>tone, HMS und OdA arbeiten <strong>in</strong> der beruflichen Grundbildung <strong>an</strong> HMS zusammen. Deren<br />

Aufgaben und Kompetenzen ergeben sich aus den Richtl<strong>in</strong>ien. Im Rahmen der Umsetzung übernehmen<br />

<strong>die</strong> OdA <strong>die</strong> folgenden Aufgaben:<br />

• Herausgabe der LLD,<br />

• Durchführung der überbetrieblichen Kurse (üK) im Modell 3+1,<br />

• Nom<strong>in</strong>ierung von Expert<strong>in</strong>nen und Experten <strong>für</strong> das Qualifikationsverfahren <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong><br />

<strong>für</strong> das Modell i und <strong>für</strong> das Modell 3+1.<br />

Weitergehende Aufgaben im Rahmen der Umsetzung der IPT und der BP (z.B. E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> <strong>die</strong><br />

Führung der LLD, Vermittlung von berufspraktischen Inhalten und E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> <strong>die</strong> Erarbeitung von<br />

St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS 7

Prozesse<strong>in</strong>heiten (PE) bzw. von Arbeits- und Lernsituationen (ALS), Vorbereitung auf <strong>die</strong> betriebliche<br />

Prüfung) s<strong>in</strong>d nicht reglementiert und müssen im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Kooperation zwischen den HMS und den<br />

OdA vor Ort vere<strong>in</strong>bart werden.<br />

2.3 Allgeme<strong>in</strong>e Anforderungen<br />

Die <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> ist <strong>in</strong> den Schulunterricht <strong>in</strong>tegriert bzw. mit <strong>die</strong>sem vernetzt. IPT und<br />

schulischer Unterricht ergänzen sich.<br />

Der Schulunterricht umfasst denjenigen Unterricht, der durch <strong>die</strong> Schule durchgeführt wird (theoretisch-schulischer<br />

Unterricht, POU, IPT). Unter schulischem Unterricht s<strong>in</strong>d <strong>die</strong>jenigen Teile des Schulunterrichts<br />

geme<strong>in</strong>t, <strong>die</strong> nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em betriebsnahen Umfeld vermittelt werden (d.h. Schulunterricht<br />

exkl. IPT).<br />

Die folgende Darstellung zeigt <strong>die</strong>se Zusammenhänge:<br />

In den Fachbereichen IKA, W&G und Sprachen wird e<strong>in</strong>e fachwissenschaftliche Orientierung geschaffen<br />

und es werden wesentliche Grundlagen <strong>für</strong> das Berufsfeld erarbeitet, soweit wie möglich <strong>in</strong> POU.<br />

Die schulischen Fächer bilden e<strong>in</strong>e wichtige Grundlage, auf <strong>die</strong> <strong>in</strong> den IPT und den BP aufgebaut<br />

werden k<strong>an</strong>n.<br />

Alle LZ des SLP <strong>Praxis</strong> s<strong>in</strong>d zu erreichen. E<strong>in</strong> nachhaltiger Lernerfolg stellt sich d<strong>an</strong>n e<strong>in</strong>, wenn <strong>für</strong><br />

den Erwerb der entsprechenden Kompetenzen genügend Zeit zur Verfügung gestellt wird. Bei der<br />

Pl<strong>an</strong>ung und der Durchführung der Ausbildungselemente s<strong>in</strong>d daher genügend Zeitgefässe bereit zu<br />

stellen.<br />

Die Bed<strong>in</strong>gungen der erforderlichen Lehr-/Lernumgebung der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> unterscheiden<br />

sich wesentlich von e<strong>in</strong>er typischen schulischen Lehr-/Lernumgebung. <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong><br />

ist durch das gleichzeitige Vorkommen der folgenden Elemente gekennzeichnet:<br />

• Kaufmännische <strong>Praxis</strong>: Die Lernenden erfüllen Aufgaben, wie sie <strong>in</strong> der kaufmännischen <strong>Praxis</strong><br />

gestellt werden. Inhalte und Arbeitsumgebung lehnen sich stark <strong>an</strong> <strong>die</strong>se <strong>an</strong>.<br />

• Integrale Aufgabenstellungen: Kenntnisse und Fähigkeiten aus verschiedenen Diszipl<strong>in</strong>en bzw.<br />

Schulfächern sowie Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen werden komb<strong>in</strong>iert.<br />

• Def<strong>in</strong>iertes Ergebnis („Produkt“): Die Tätigkeit des/der Lernenden führt zu e<strong>in</strong>em def<strong>in</strong>ierten Ergebnis<br />

mit unmittelbarem Nutzen.<br />

• Verb<strong>in</strong>dung zur Arbeitswelt: Schule und <strong>Praxis</strong> kommunizieren sowohl auf <strong>in</strong>stitutioneller wie auf<br />

der Ebene der Lehrenden gegenseitig <strong>in</strong>tensiv. Wichtig s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere auch regelmässige<br />

Kontakte zwischen Schule und Betrieben.<br />

8 St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS

• Verb<strong>in</strong>dung zur Arbeitswelt: Infrastruktur und Hilfsmittel entsprechen so weit wie möglich der<br />

realen Arbeitswelt. Entsprechend vorbereitete und methodisch-didaktisch genügend ausgebildete<br />

Berufsleute werden beigezogen. Die Lernenden haben Kontakt zur Aussenwelt, wie z. B.<br />

zu Kund<strong>in</strong>nen/Kunden.<br />

• Selbstständiges, eigenver<strong>an</strong>twortliches H<strong>an</strong>deln <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Teams: Der/<strong>die</strong> Lernende erlebt<br />

unmittelbar <strong>die</strong> Konsequenzen des eigenen Tuns im Rahmen der Aufgabe des gesamten<br />

Teams. Er/sie übernimmt da<strong>für</strong> <strong>die</strong> Ver<strong>an</strong>twortung.<br />

• Eigenver<strong>an</strong>twortung und Fehlerkultur: Eigenver<strong>an</strong>twortliches Arbeiten umfasst selbstständige<br />

Pl<strong>an</strong>ung, Durchführung und Evaluation der eigenen Tätigkeit sowie der Tätigkeit der Gruppe.<br />

Die <strong>in</strong>dividuelle Anleitung durch e<strong>in</strong>en Betreuer/e<strong>in</strong>e Betreuer<strong>in</strong> (Coach<strong>in</strong>g) ist unabd<strong>in</strong>gbar. Das<br />

Lerntempo wird zu e<strong>in</strong>em grossen Teil <strong>in</strong>dividuell bestimmt. E<strong>in</strong>e positive Fehlerkultur erlaubt<br />

stetige Lernfortschritte.<br />

• Kont<strong>in</strong>uität und Nachhaltigkeit: Dazu gehören<br />

o <strong>die</strong> Integration der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> Gesamtausbildung (Vor- und Nachbereitung<br />

im theoretisch-schulischen Unterricht);<br />

o genügend Zeitgefässe, um <strong>die</strong> LZ e<strong>in</strong>zuüben;<br />

o <strong>die</strong> Sicherstellung des Coach<strong>in</strong>gs, wobei auf e<strong>in</strong>e <strong>an</strong>gemessene Anzahl Lernender pro<br />

Coach zu achten ist (ideal wären Betreuungst<strong>an</strong>dems mit Lehrpersonen und Berufsleuten;<br />

<strong>in</strong> der Regel k<strong>an</strong>n e<strong>in</strong>e Lehrperson alle<strong>in</strong> nicht e<strong>in</strong>e g<strong>an</strong>ze Klasse coachen).<br />

• Kompetenzen als Ausbildungsschwerpunkt: Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen bilden<br />

den Ausbildungsschwerpunkt <strong>in</strong> der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong>. Sie werden <strong>an</strong> fachlichen Inhalten<br />

systematisch geschult. Selbstreflexion und Feedback im Rahmen des Coach<strong>in</strong>gs ermöglichen<br />

e<strong>in</strong>e gezielte Entwicklung der Lernenden.<br />

2.4 Integrierte <strong>Praxis</strong>teile (IPT)<br />

2.4.1 Allgeme<strong>in</strong>e Anforderungen<br />

Die Schule pl<strong>an</strong>t <strong>die</strong> IPT auf der Grundlage der <strong>in</strong> Teil B Ziff. 5.2 umschriebenen H<strong>an</strong>dlungskompetenzen.<br />

Formen von IPT:<br />

• Juniorfirmen (reale Produkte und Geldströme, reale Aussenkontakte),<br />

• Übungsfirmen (fiktive Produkte und Geldströme, reale Aussenkontakte),<br />

• Lernbüros (fiktive Produkte und Geldströme, fiktive Aussenkontakte),<br />

• Auftragsübernahmen (reale Kundenaufträge oder Teile davon werden <strong>an</strong> <strong>die</strong> Schule delegiert<br />

und durch <strong>die</strong> Lernenden abgewickelt),<br />

• weitere geeignete Formen (z. B. Pl<strong>an</strong>spiele, <strong>die</strong> Betriebsprozesse abbilden 6 , betriebswirtschaftliche<br />

Projekte mit Bezug zur Aussenwelt, Vorbereitung von und Mitwirkung <strong>an</strong> Schul<strong>an</strong>lässen).<br />

Modell i:<br />

Die IPT s<strong>in</strong>d wegen des fehlenden L<strong>an</strong>gzeitpraktikums von besonderer Bedeutung. Deshalb s<strong>in</strong>d reale<br />

Aussenkontakte unabd<strong>in</strong>gbar.<br />

2.4.2 Spezifische Anforderungen<br />

In Ergänzung bzw. als Präzisierung zu den allgeme<strong>in</strong>en Anforderungen gemäss Teil B Ziff. 2.3 gelten<br />

<strong>für</strong> IPT folgende Anforderungen:<br />

• Auflösung des traditionellen Klassenverb<strong>an</strong>des, <strong>in</strong>dividuelles Arbeiten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft;<br />

• Die Aufgabenstellungen werden durch Lehrpersonen der verschiedenen Fächer sowie durch Berufsleute<br />

geme<strong>in</strong>sam erarbeitet. Dabei werden <strong>die</strong> Bedürfnisse der Lernenden berücksichtigt;<br />

6 Pl<strong>an</strong>spiele, <strong>die</strong> Führungsentscheide simulieren, s<strong>in</strong>d als IPT-Formen ungeeignet.<br />

St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS 9

• Vorbereitung auf <strong>die</strong> auszuführende Tätigkeit durch Vermittlung der theoretischen Kenntnisse<br />

und Fähigkeiten im schulischen Unterricht;<br />

• Tr<strong>an</strong>sfer der im <strong>Praxis</strong>teil gewonnenen Erkenntnisse <strong>in</strong> den schulischen Unterricht. Der schulische<br />

Unterricht und <strong>die</strong> Tätigkeit im <strong>Praxis</strong>teil ergänzen sich im Zeitablauf gegenseitig;<br />

• Schülerzentriertes Arbeiten mit e<strong>in</strong>er entsprechenden Didaktik und Methodik.<br />

2.4.3 Dokumentation<br />

Die Lernenden weisen <strong>die</strong> <strong>in</strong> den IPT erworbenen Kompetenzen <strong>in</strong> ihrer LLD nach.<br />

2.5 Betriebspraktikum (BP)<br />

Modell i:<br />

Es ist e<strong>in</strong> externes Kurzzeitpraktikum vorgesehen. Dieses k<strong>an</strong>n <strong>in</strong> begründeten Fällen mit Bewilligung<br />

der k<strong>an</strong>tonalen Behörde durch 115 zusätzliche Lektionen <strong>für</strong> IPT ersetzt werden.<br />

Modell 3+1:<br />

Es ist e<strong>in</strong> externes L<strong>an</strong>gzeitpraktikum vorgesehen. Dieses k<strong>an</strong>n mit Bewilligung der k<strong>an</strong>tonalen Behörde<br />

ausserhalb des St<strong>an</strong>dortk<strong>an</strong>tons der HMS oder im Ausl<strong>an</strong>d absolviert werden, sofern <strong>die</strong><br />

Betreuung, <strong>die</strong> betrieblichen Ausbildungsteile, der Erwerb der im üK vermittelten Kompetenzen und<br />

<strong>die</strong> Vorbereitung auf <strong>die</strong> betriebliche Prüfung <strong>in</strong> geeigneter Weise sichergestellt s<strong>in</strong>d.<br />

2.5.1 Spezifische Anforderungen<br />

Für BP gelten im Übrigen folgende spezifische Anforderungen:<br />

• Die Schule unterstützt <strong>die</strong> Lernenden bei der Suche nach e<strong>in</strong>er Praktikumsstelle und bei der Vorbereitung<br />

auf das Praktikum.<br />

• Jeder/jede Lernende wird während des Praktikums kont<strong>in</strong>uierlich von e<strong>in</strong>em schulischen Betreuer/e<strong>in</strong>er<br />

Betreuer<strong>in</strong> unterstützt. Diese/r begleitet <strong>die</strong> Lernenden während des BP und evaluiert<br />

dessen Verlauf und Resultate.<br />

Im Weiteren ist Art. 15 BBV zu beachten, wonach <strong>die</strong> Anbieter der schulisch org<strong>an</strong>isierten Grundbildung<br />

(= HMS) u.a. <strong>für</strong> e<strong>in</strong> Angebot <strong>an</strong> Praktikumsplätzen sorgen müssen, das der Zahl der Lernenden<br />

entspricht.<br />

Modell i: (Kurzzeitpraktikum):<br />

Erfahrungspotenzial, LZ sowie <strong>die</strong> Bedürfnisse des Praktikumsbetriebs bestimmen <strong>die</strong> Praktikumsdauer.<br />

Sie soll aber vier aufe<strong>in</strong><strong>an</strong>derfolgende Kalenderwochen nicht unterschreiten.<br />

Der Praktikumsbetrieb erhält e<strong>in</strong>e Liste der vorgängig vermittelten Fach-, Sozial- und Selbstkompetenzen<br />

(Wissen, E<strong>in</strong>stellungen, Fertigkeiten). Gestützt darauf erarbeiten <strong>die</strong> Betreuenden aus Schule<br />

und Betrieb <strong>für</strong> das BP geme<strong>in</strong>sam <strong>die</strong> Zielsetzungen.<br />

Modell 3+1 (L<strong>an</strong>gzeitpraktikum):<br />

Für <strong>die</strong> Betreuung im L<strong>an</strong>gzeitpraktikum erlässt <strong>die</strong> Schule <strong>in</strong> Absprache mit der zuständigen OdA e<strong>in</strong><br />

Pflichtenheft. 7 Dar<strong>in</strong> ist <strong>die</strong> Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Praktikumsbetrieb zu regeln,<br />

<strong>in</strong>sbesondere Zuständigkeiten und Ver<strong>an</strong>twortlichkeiten, Struktur und Dauer der BP sowie Art<br />

und Weise der Evaluation des Verlaufs und der Resultate der BP.<br />

Für <strong>die</strong> Aufgaben der schulischen Betreuungsperson im L<strong>an</strong>gzeitpraktikum gemäss Pflichtenheft ist<br />

mit e<strong>in</strong>em Aufw<strong>an</strong>d von m<strong>in</strong>destens 0.2 Wochenlektionen pro lernende Person zu rechnen.<br />

Die LZ <strong>für</strong> das L<strong>an</strong>gzeitpraktikum, <strong>die</strong> Grundlagen <strong>für</strong> <strong>die</strong> Umsetzung der ALS und der PE sowie <strong>für</strong><br />

<strong>die</strong> mündliche und schriftliche Prüfung am Ende der beruflichen Grundbildung ergeben sich aus der<br />

LLD der beteiligten Ausbildungs- und Prüfungsbr<strong>an</strong>chen.<br />

7 Die SBBK und <strong>die</strong> KSHR werden zusammen mit der SKKAB e<strong>in</strong> Musterpflichtenheft ausarbeiten.<br />

10 St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS

Das L<strong>an</strong>gzeitpraktikum basiert auf e<strong>in</strong>er vertraglichen Regelung zwischen Betrieb und lernender Person<br />

oder zwischen Betrieb und Schule. In <strong>die</strong>sem Vertrag müssen <strong>in</strong>sbesondere Zielsetzungen des<br />

BP, Ausbildungs<strong>in</strong>halte, Rechte und Pflichten des Betriebs und der Lernenden geregelt sowie <strong>die</strong><br />

Namen der zuständigen Betreuungspersonen <strong>in</strong> Schule und Betrieb gen<strong>an</strong>nt werden. E<strong>in</strong> entsprechendes<br />

Formular k<strong>an</strong>n über den SDBB bezogen werden.<br />

2.5.2 Überbetriebliche Kurse<br />

Modell 3+1:<br />

Im L<strong>an</strong>gzeitpraktikum f<strong>in</strong>den üK im Umf<strong>an</strong>g von m<strong>in</strong>destens vier Tagen statt. Diese umfassen m<strong>in</strong>destens<br />

vier Arbeitstage und werden durch <strong>die</strong> beteiligten Ausbildungs- und Prüfungsbr<strong>an</strong>chen org<strong>an</strong>isiert.<br />

In den üK werden berufspraktische Inhalte vermittelt, PE bearbeitet sowie <strong>die</strong> Lernenden auf <strong>die</strong><br />

betriebliche Prüfung vorbereitet.<br />

2.5.3 Dokumentation<br />

a) Die Schule führt e<strong>in</strong>e Dokumentation über <strong>die</strong> durchgeführten Praktika. Diese nimmt Bezug auf <strong>die</strong><br />

Anforderungen gemäss Teil B Ziff. 2.3 und 2.5.1, beschreibt <strong>die</strong> Evaluation und nennt <strong>die</strong> Schlussfolgerungen<br />

<strong>für</strong> zukünftige Praktika.<br />

b) Die Lernenden weisen <strong>die</strong> im BP erworbenen Kompetenzen <strong>in</strong> ihrer LLD nach.<br />

2.6 Problemorientierter Unterricht (POU)<br />

2.6.1 Anforderungen<br />

In den Fächern Information/Kommunikation/Adm<strong>in</strong>istration (IKA), <strong>in</strong> den Wirtschaftsfächern und <strong>in</strong> den<br />

Sprachfächern werden zum<strong>in</strong>dest <strong>die</strong> <strong>in</strong> der Lektionentafel (Teil B Ziff. 3.2. Anmerkung 1) aufgeführten<br />

Anteile <strong>in</strong> der Form von POU durchgeführt.<br />

Der POU als didaktisches Pr<strong>in</strong>zip ist e<strong>in</strong>e Anforderung <strong>an</strong> den Unterricht und im SL zu konkretisieren.<br />

Er verfolgt <strong>die</strong> Zielsetzungen des SLP <strong>Praxis</strong> (Teil B Ziff. 5) sowie des SLP Schule (Teil C). Er orientiert<br />

sich dabei <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie <strong>an</strong> Problemstellungen und Situationen aus der betrieblichen <strong>Praxis</strong>, wie<br />

sie e<strong>in</strong> Lernender/e<strong>in</strong>e Lernende nach der Grundbildung <strong>an</strong>treffen könnte. Berufsleute können bei der<br />

Entwicklung der Aufgabenstellungen e<strong>in</strong>en Beitrag leisten.<br />

POU ist schülerzentriert und verwendet erweiterte Lehr- und Lernformen.<br />

Der theoretisch-schulische Unterricht konzentriert sich auf <strong>die</strong> Vermittlung der Instrumente, <strong>die</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />

Lösung der Aufgabenstellungen der praxisorientierten Situationen vorgängig <strong>in</strong>struiert und allenfalls<br />

e<strong>in</strong>geübt werden müssen. Soweit möglich s<strong>in</strong>d neue Instrumente im Rahmen der Aufgabenstellungen<br />

<strong>für</strong> <strong>die</strong> praxisorientierten Situationen zu vermitteln.<br />

2.6.2 Dokumentation<br />

Die Schule verfügt über e<strong>in</strong>en SL, der<br />

• <strong>die</strong> praxisorientierten Situationen beschreibt;<br />

• <strong>die</strong>sen <strong>die</strong> LZ, <strong>die</strong> Selbst-/Sozial- und Methodenkompetenzen zuordnet;<br />

• allenfalls <strong>die</strong> Schnittstellen zum theoretisch-schulischen Unterricht def<strong>in</strong>iert;<br />

• Aussagen über <strong>die</strong> verwendete Didaktik und Methodik sowie über <strong>die</strong> Evaluation des POU<br />

macht.<br />

2.7 Prozesse<strong>in</strong>heiten (PE)/Arbeits- und Lernsituationen (ALS)<br />

Zwei PE und zwei ALS s<strong>in</strong>d Best<strong>an</strong>dteil des Qualifikationsverfahrens <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong><br />

<strong>Praxis</strong>. Sie können ab dem zweiten Ausbildungsjahr im Rahmen e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>tegrierten <strong>Praxis</strong>teils oder<br />

e<strong>in</strong>es Praktikums durchgeführt werden (HMS-Richtl<strong>in</strong>ien, Ziff. 9.1).<br />

St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS 11

Modell 3+1:<br />

Je e<strong>in</strong>e PE wird im Rahmen e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>tegrierten <strong>Praxis</strong>teils und im L<strong>an</strong>gzeitpraktikum bearbeitet. Beide<br />

ALS werden im L<strong>an</strong>gzeitpraktikum bearbeitet.<br />

In e<strong>in</strong>er PE wird <strong>an</strong> e<strong>in</strong>em betrieblichen Arbeitsablauf (Prozess) prozessorientiertes Denken geschult<br />

und durch <strong>die</strong> Lernende/den Lernenden reflektiert. PE fördern das Verständnis <strong>für</strong> den Beitrag, den<br />

e<strong>in</strong> Prozess bzw. e<strong>in</strong>e Prozessphase zum Erfolg e<strong>in</strong>er Unternehmung leistet.<br />

Im Rahmen der ALS werden <strong>die</strong> Leistung (Fachkompetenz) und das Verhalten (Sozial- und Methodenkompetenz)<br />

der Lernenden beurteilt.<br />

PE und ALS orientieren sich <strong>an</strong> den <strong>in</strong> Ziff. 5.2 umschriebenen H<strong>an</strong>dlungskompetenzen.<br />

Die SPK erlässt Ausführungsbestimmungen <strong>für</strong> <strong>die</strong> Pl<strong>an</strong>ung, <strong>die</strong> Durchführung sowie <strong>die</strong> Bewertung<br />

der PE und der ALS.<br />

2.8 Konsequenzen <strong>für</strong> den <strong>St<strong>an</strong>dardlehrpl<strong>an</strong></strong> <strong>für</strong> den schulischen Unterricht<br />

<strong>an</strong> H<strong>an</strong>delsmittelschulen (SLP Schule)<br />

Der Umf<strong>an</strong>g der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> ist <strong>an</strong> e<strong>in</strong>er HMS deutlich ger<strong>in</strong>ger als <strong>in</strong> der dualen<br />

Grundbildung. Damit dennoch e<strong>in</strong> EFZ abgegeben werden k<strong>an</strong>n, s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> theoretisch-schulische <strong>Bildung</strong><br />

und <strong>die</strong> <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> aufe<strong>in</strong><strong>an</strong>der abgestimmt. Diese Abstimmung erfolgt über<br />

<strong>die</strong> St<strong>an</strong>dardlehrpläne sowie über <strong>die</strong> e<strong>in</strong>zelnen SL.<br />

Dies bedeutet <strong>in</strong>sbesondere, dass<br />

• der SLP Schule Aussagen über <strong>die</strong> Vermittlung von Fach-, Methoden, Selbst- und Sozialkompetenzen<br />

enthält;<br />

• der SLP Schule e<strong>in</strong>zelne, ihm zugewiesene LZ der betrieblichen <strong>Praxis</strong> aufnimmt (Teil B Ziff. 5.5<br />

und 5.6);<br />

• der Schulunterricht dort - wo notwendig - auf e<strong>in</strong>er Didaktik und Methodik beruht, wie sie <strong>die</strong> <strong>Bildung</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> verl<strong>an</strong>gt;<br />

• aus den St<strong>an</strong>dardlehrplänen <strong>die</strong> Schnittstellen zu den IPT sowie den BP ersichtlich s<strong>in</strong>d (Vor-<br />

und Nachbereitung);<br />

• <strong>die</strong> SL <strong>die</strong> E<strong>in</strong>zelheiten des POU def<strong>in</strong>ieren;<br />

• <strong>die</strong> Synergien zwischen schulischem Unterricht und <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> genutzt werden.<br />

2.9 Sicherung der Qualität der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong><br />

Die Qualitätssicherung fördert <strong>die</strong> zielorientierte Weiterentwicklung der e<strong>in</strong>zelnen Instrumente <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />

<strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> sowie <strong>die</strong> systematische Weiterbildung der Lehrenden aus Schule und<br />

<strong>Praxis</strong>.<br />

Die Qualitätssicherungskonzepte, <strong>die</strong> im Rahmen der dualen Ausbildung zum EFZ sowie zum Erwerb<br />

der BM entwickelt wurden, gelten auch <strong>für</strong> <strong>die</strong> HMS.<br />

Der SL, <strong>die</strong> Dokumentation der IPT und der BP sowie <strong>die</strong> LLD der Lernenden werden als Qualitätssicherungs<strong>in</strong>strumente<br />

genutzt.<br />

Die Schule führt <strong>die</strong> Qualitätssicherung im Rahmen ihres ordentlichen Qualitätssicherungs-Systems<br />

nach k<strong>an</strong>tonalen Vorgaben durch. 8<br />

8<br />

Die SBBK wird <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> zusammen mit der KSHR und der OdA e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>samen Qualitätsrahmen<br />

entwickeln.<br />

12 St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS

3 Org<strong>an</strong>isationsstruktur<br />

3.1 <strong>Bildung</strong>smodelle<br />

Der Modellentscheid (Modell i und/oder Modell 3+1) wird durch <strong>die</strong> zuständige k<strong>an</strong>tonale Behörde gefällt.<br />

Sofern <strong>die</strong>s <strong>die</strong> org<strong>an</strong>isatorischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen zulassen, k<strong>an</strong>n der Richtungsentscheid<br />

<strong>für</strong> das EFZ alle<strong>in</strong> oder komb<strong>in</strong>iert mit der BM nach dem ersten Ausbildungsjahr gefällt werden. Dies<br />

bed<strong>in</strong>gt <strong>die</strong>selbe Fächerstruktur und <strong>die</strong>selben Lektionenzahlen <strong>für</strong> beide Ausbildungswege im ersten<br />

Ausbildungsjahr.<br />

In beiden Modellen s<strong>in</strong>d <strong>die</strong>selben betrieblichen LZ zu erreichen.<br />

3.2 Umf<strong>an</strong>g der beruflichen Grundbildung<br />

Grundlage <strong>für</strong> den Fächerk<strong>an</strong>on und <strong>für</strong> <strong>die</strong> Lektionenzahlen <strong>an</strong> e<strong>in</strong>er HMS bilden das Reglement<br />

2003 und der RLP <strong>für</strong> <strong>die</strong> kaufmännische BM.<br />

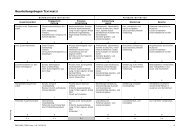

Lektionentafel (Schulunterricht) EFZ EFZ/BM EFZ/BM<br />

Mod. i Mod. i Mod. 3+1<br />

Erste L<strong>an</strong>dessprache a 480 480 480<br />

Zweite L<strong>an</strong>dessprache a 400 400 400<br />

Dritte Sprache a 400 400 400<br />

IKA a<br />

480 480 480<br />

a, b<br />

Wirtschaftsfächer 580 680 640<br />

Fächerübergreifende Projekte und<br />

Arbeitstechniken 160 160 160<br />

IPT 500 500 160<br />

Sport 360 480 360<br />

Geschichte und Staatslehre 160 c 160 160<br />

Mathematik 240 c 240 240<br />

Ergänzungsfächer BM 160 160<br />

Weitere Fächer 80 660 440<br />

Total<br />

Davon <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong><br />

3840 4800 4080<br />

<strong>Praxis</strong> (ohne BP) 1220 1220 880<br />

Lektionen/Woche 32 30 34<br />

Dauer (Jahre) 3 4 d 3<br />

BP<br />

e<br />

e<br />

f<br />

Anmerkungen:<br />

a<br />

POU: Insgesamt s<strong>in</strong>d 720 Lektionen problemorientiert zu unterrichten (m<strong>in</strong>destens 90 % im Fachbereich<br />

IKA und m<strong>in</strong>d. 30 % im Fachbereich W&G).<br />

b<br />

Sammelbegriff <strong>für</strong> Wirtschaft und Gesellschaft (EFZ) bzw. Volkswirtschaft/Betriebswirtschaft/Recht<br />

sowie F<strong>in</strong><strong>an</strong>z- und Rechnungswesen (BM).<br />

c Die LZ Geschichte/Staatslehre bzw. Mathematik EFZ richten sich vorläufig nach dem bisherigen<br />

RLP HMS von 1981. Im Übrigen ist der H<strong>in</strong>weis <strong>in</strong> Teil C Ziff. 1.4 Fussnote 15 zu beachten.<br />

d<br />

Bei e<strong>in</strong>er Konzentration auf drei Jahre s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> Lektionenzahlen <strong>für</strong> Sport und <strong>die</strong>jenigen <strong>in</strong> den<br />

weiteren Fächern <strong>an</strong>zupassen.<br />

e<br />

BP von vier Wochen zu 100%. In begründeten Fällen k<strong>an</strong>n e<strong>in</strong>e Schule mit Bewilligung der k<strong>an</strong>tonalen<br />

Behörde <strong>an</strong> Stelle des BP <strong>die</strong> IPT um 115 Lektionen erweitern.<br />

f BP im Umf<strong>an</strong>g von m<strong>in</strong>d. e<strong>in</strong>em Kalenderjahr zu 100 % (<strong>in</strong>kl. üK von m<strong>in</strong>d. 4 Tagen, <strong>in</strong>kl. Ferien<br />

von 5 Wochen).<br />

St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS 13

4 Qualifikationsprofil<br />

Das Reglement 2003 enthält das Qualifikationsprofil implizit <strong>in</strong> den zu den e<strong>in</strong>zelnen Kernkompetenzen<br />

formulierten Leitideen und Dispositionszielen unter Berücksichtigung der Methoden- und Sozial-/<br />

Selbstkompetenzen. Leitideen und Dispositionsziele s<strong>in</strong>d im Anh<strong>an</strong>g (Dokument 1) ersichtlich.<br />

Die <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> und das entsprechende Qualifikationsverfahren orientieren sich <strong>an</strong><br />

den <strong>in</strong> Ziff. 5.2 umschriebenen H<strong>an</strong>dlungskompetenzen.<br />

5 H<strong>an</strong>dlungskompetenzen und Leistungsziele <strong>für</strong> <strong>die</strong><br />

<strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong><br />

5.1 E<strong>in</strong>führung<br />

Die Lernziele im Reglement 2003 s<strong>in</strong>d nach der Triplexmethode aufgebaut. Die Leitideen bilden <strong>die</strong><br />

oberste Ebene. Sie machen e<strong>in</strong>e – auch normative – Aussage darüber, weshalb e<strong>in</strong> Ziel <strong>für</strong> <strong>die</strong> Ausbildung<br />

wesentlich ist. Auf der zweiten Ebene beschreiben <strong>die</strong> Dispositionsziele Verhaltensweisen,<br />

E<strong>in</strong>stellungen und Haltungen, welche <strong>die</strong> Lernenden bis zum Ende der Ausbildung erwerben sollen.<br />

Die LZ der dritten Ebene konkretisieren Leitideen und Dispositionsziele. Leitideen und Dispositionsziele<br />

s<strong>in</strong>d <strong>für</strong> <strong>die</strong> schulische wie <strong>die</strong> betriebliche (praktische) Grundbildung identisch (Anh<strong>an</strong>g, Dokument<br />

1). Diese Leitideen und Dispositionsziele s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den nachstehenden H<strong>an</strong>dlungskompetenzbereichen<br />

und H<strong>an</strong>dlungskompetenzen <strong>für</strong> <strong>die</strong> Ausbildung <strong>an</strong> e<strong>in</strong>er HMS enthalten.<br />

Die kaufmännische Grundbildung geht von e<strong>in</strong>em h<strong>an</strong>dlungsorientierten Ansatz aus. Fachkompetenzen<br />

s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Ausbildung zw<strong>in</strong>gend mit Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen zu verb<strong>in</strong>den.<br />

Für jedes LZ wird daher <strong>an</strong>gegeben, mit welchen Selbst- bzw. Sozialkompetenzen und mit welcher<br />

Methodenkompetenz es <strong>in</strong> der Ausbildung komb<strong>in</strong>iert werden k<strong>an</strong>n.<br />

Die LZ der <strong>Bildung</strong> <strong>in</strong> <strong>beruflicher</strong> <strong>Praxis</strong> s<strong>in</strong>d im H<strong>in</strong>blick auf <strong>die</strong> Rahmenbed<strong>in</strong>gungen <strong>an</strong> e<strong>in</strong>er Vollzeitschule<br />

<strong>an</strong>gepasst. Sie s<strong>in</strong>d nach H<strong>an</strong>dlungskompetenzbereichen 9<br />

A Material bewirtschaften<br />

B Kunden beraten<br />

C Aufträge abwickeln<br />

D Massnahmen des Market<strong>in</strong>gs und der Öffentlichkeitsarbeit umsetzen<br />

E Aufgaben der Personaladm<strong>in</strong>istration ausführen<br />

F F<strong>in</strong><strong>an</strong>zwirtschaftliche Prozesse ausführen<br />

G Adm<strong>in</strong>istrative und org<strong>an</strong>isatorische Tätigkeiten ausüben<br />

sowie nach Modellen (Modell 3+1 und Modell i) strukturiert und erlauben es den HMS, <strong>die</strong> Zuteilung<br />

der LZ zu den IPT und den BP vorzunehmen. Die zusätzlichen betrieblichen LZ, <strong>die</strong> ausschliesslich im<br />

schulischen Unterricht vermittelt werden, f<strong>in</strong>den sich unter Teil B Ziff. 5.3. Die nachstehenden Tabellen<br />

<strong>die</strong>nen als Empfehlung und als Umsetzungshilfe <strong>für</strong> <strong>die</strong> Arbeit auf SL-Ebene.<br />

Erläuterungen:<br />

Die Beschreibungen der Selbst-/Sozial- und Methodenkompetenzen sowie der Taxonomiestufen f<strong>in</strong>den<br />

sich im Anh<strong>an</strong>g (Dokumente 2 und 3).<br />

Die Nummerierung der LZ folgt folgender Systematik:<br />

Erste Ziffer: Fach<br />

Zweite Ziffer: Leitidee (Kernkompetenz)<br />

9 Die H<strong>an</strong>dlungskompetenzbereiche und <strong>die</strong> H<strong>an</strong>dlungskompetenzen richten sich nach dem Qualifikationsprofil der IGKG<br />

Schweiz vom 11.5.2009 <strong>für</strong> das E-Profil Kauffrau/Kaufm<strong>an</strong>n zur Vali<strong>die</strong>rung von <strong>Bildung</strong>sleistungen.<br />

14 St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS

Dritte Ziffer: Dispositionsziele zur Leitidee<br />

Vierte Ziffer: LZ zum Dispositionsziel<br />

SSK Selbst-/Sozialkompetenz<br />

MK Methodenkompetenz<br />

Tax Taxonomie (K-Stufe) = M<strong>in</strong>destvorgabe<br />

* Die mit * bezeichneten LZ können im L<strong>an</strong>gzeitpraktikum (Modell 3+1) durch br<strong>an</strong>chenspezifische<br />

LZ der beteiligten Ausbildungs- und Prüfungsbr<strong>an</strong>chen ersetzt oder<br />

br<strong>an</strong>chenspezifisch ausformuliert werden. Zusätzliche br<strong>an</strong>chenspezifische LZ im BP<br />

s<strong>in</strong>d möglich.<br />

+ Die mit + bezeichneten LZ müssen vorgängig im schulischen Unterricht e<strong>in</strong>geführt<br />

werden.<br />

St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS 15

5.2 Betriebliche LZ nach H<strong>an</strong>dlungskompetenzbereichen<br />

H<strong>an</strong>dlungs- H<strong>an</strong>dlungs-<br />

LZ HMS Beschreibung SSK MK Tax Modell 3+1 Modell<br />

kompetenz- kompetenz<br />

i<br />

bereich IPT BP */+ IPT<br />

(160 L.)<br />

(500 /<br />

615<br />

A<br />

Material<br />

bewirtschaften<br />

B<br />

Kunden<br />

beraten<br />

A 1 Ist fähig, Material<br />

und Waren gemäss<br />

betrieblichen<br />

und rechtlichen<br />

Vorgaben zu beschaffen.<br />

A 2 Ist fähig, Material<br />

und Waren gemässAnforderungen<br />

fachgerecht<br />

gemäss Vorgaben<br />

zu lagern.<br />

A 3 Ist fähig, <strong>die</strong><br />

Auslieferung von<br />

Material/Waren <strong>an</strong><br />

Kunden auftragsgerecht<br />

zu org<strong>an</strong>isieren.<br />

B 1 Ist fähig,<br />

Kunden<strong>an</strong>fragen<br />

gemäss den<br />

betrieblichen Vorgaben<br />

fachgerecht<br />

zu bearbeiten.<br />

3.3.8.1<br />

Angebote prüfen<br />

3.3.8.2<br />

E<strong>in</strong> Lager oder<br />

e<strong>in</strong>e Materialstelle<br />

verwalten<br />

1.6.1.2<br />

Arbeitsabläufe<br />

beschreiben<br />

1.6.1.3<br />

Arbeitsabläufe<br />

<strong>an</strong>alysieren<br />

1.1.1.1<br />

Kundengespräch<br />

vorbereiten<br />

10 500 Lektionen + 115 Lektionen als Ersatz <strong>für</strong> 4 Wochen Kurzpraktikum.<br />

Kaufleute s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Lage, verschiedene<br />

Offerten <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d folgender Kriterien zu<br />

prüfen: Qualität, Preis, Lieferfrist, Ruf des<br />

Liefer<strong>an</strong>ten, Liefer- und Zahlungsbed<strong>in</strong>gungen.<br />

Sie wählen <strong>die</strong> optimale Offerte<br />

und begründen ihre Entscheidung.<br />

Kaufleute können e<strong>in</strong>e Lagerhaltung autonom<br />

verwalten, z. B. Büromaterial.<br />

Kaufleute können e<strong>in</strong>fache Arbeitsabläufe<br />

mithilfe e<strong>in</strong>es Flussdiagramms vollständig<br />

darstellen.<br />

Kaufleute beschreiben bedeutende Arbeitsabläufe<br />

e<strong>in</strong>es Betriebes. Sie s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />

der Lage, selbst erstellte Abläufe nach<br />

verschiedenen Gesichtspunkten zu <strong>an</strong>alysieren<br />

und Schwachstellen zu erkennen.<br />

Kaufleute bereiten e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>faches Kundengespräch<br />

nach e<strong>in</strong>em selbst erstellten Pl<strong>an</strong><br />

systematisch vor. Der Pl<strong>an</strong> berücksichtigt<br />

alle notwendigen Schritte und Unterlagen<br />

e<strong>in</strong>es Verkaufs- oder Beratungsgesprächs.<br />

Beide<br />

Modelle<br />

schulischer<br />

Unterricht<br />

(Fach)<br />

16 St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS<br />

L. 10<br />

1.5 2.3 K 5 3.3.8.1 3.3.8.1 W&G<br />

1.4 2.2<br />

2.6<br />

1.5<br />

1.6<br />

1.7<br />

1.13<br />

2.6 K 3<br />

2.1<br />

2.4<br />

K 3 3.3.8.2 3.3.8.2 W&G<br />

1.6.1.2 + 1.6.1.2 W&G<br />

K 5 1.6.1.3 1.6.1.3 W&G<br />

1.8 2.1 K 5 1.1.1.1 1.1.1.1 L1 / L2 / S3

B 2 Ist fähig, Kunden-<br />

und Beratungsgespräche<br />

auf<br />

e<strong>in</strong>e freundliche,<br />

überzeugende und<br />

zielorientierte Art<br />

und Weise zu führen.<br />

1.1.1.3<br />

Kundenbedürfnisse<br />

erfragen<br />

2.5.1.1<br />

Die verschiedenen<br />

Schritte e<strong>in</strong>er Geschäftsabwicklung<br />

kennen<br />

2.5.3.2<br />

E<strong>in</strong> Telefongespräch<br />

führen<br />

1.6.1.1<br />

Org<strong>an</strong>igramme<br />

<strong>in</strong>terpretieren<br />

1.1.3.1<br />

Umg<strong>an</strong>gsformen<br />

<strong>an</strong>wenden<br />

1.1.1.2<br />

Kundengespräch<br />

führen, Kunden<br />

überzeugen<br />

Kaufleute erfragen <strong>die</strong> Bedürfnisse der<br />

Kunden mit offenen und geschlossenen<br />

Fragen und fassen <strong>die</strong>se am Schluss <strong>für</strong><br />

den Kunden und <strong>die</strong> Nachbearbeitung richtig<br />

zusammen. Bei Kundengesprächen<br />

sprechen Kaufleute ungezwungen, adressatengerecht<br />

und hören dem Gesprächspartner/der<br />

Gesprächspartner<strong>in</strong> zu.<br />

Kaufleute s<strong>in</strong>d fähig, <strong>die</strong> verschiedenen<br />

zeitlichen Phasen e<strong>in</strong>er Geschäftsabwicklung<br />

zu unterscheiden und umzusetzen<br />

(von der Anfrage bis zur Reklamation).<br />

In e<strong>in</strong>er gegebenen Situation s<strong>in</strong>d Kaufleute<br />

fähig, e<strong>in</strong> Telefongespräch zu führen<br />

(Inserat, Anfrage-Antwort, Mitteilungen).<br />

Sie können Informationen zur Kenntnis<br />

nehmen und schriftlich festhalten. Die<br />

Ausdrucksweise ist zielgerichtet und dem<br />

Gesprächspartner/der Gesprächspartner<strong>in</strong><br />

<strong>an</strong>gepasst.<br />

Kaufleute können selbstständig konkrete<br />

Org<strong>an</strong>igramme, bspw. aus Geschäftsberichten,<br />

<strong>in</strong>terpretieren und Auskunft geben<br />

über <strong>die</strong> Informationswege, <strong>die</strong> Kontrollsp<strong>an</strong>ne<br />

und mögliche Stabs- und L<strong>in</strong>ienstellen.<br />

Kaufleute s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Lage, ihre Umg<strong>an</strong>gsformen<br />

den verschiedenen Situationen im<br />

beruflichen Alltag <strong>an</strong>zupassen.<br />

E<strong>in</strong> Kundengespräch besteht aus offenen<br />

und geschlossenen Fragen. Um <strong>die</strong> Bedürfnisse<br />

e<strong>in</strong>es Kunden genau zu erfassen,<br />

verwenden Kaufleute <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Kundengespräch<br />

offene Fragen. Sie können<br />

<strong>die</strong> Produkte und/oder Dienstleistungen mit<br />

zutreffenden und auf <strong>die</strong> Kundenwünsche<br />

ausgerichteten Argumenten erläutern. Am<br />

Schluss des Gespräches fassen sie <strong>die</strong><br />

vorgebrachten Bedürfnisse richtig zusammen.<br />

1.15 2.9 K 5 1.1.1.3 1.1.1.3 L1 / L2 / S3<br />

K 3 2.5.1.1 * 2.5.1.1 IKA<br />

K 5 2.5.3.2 2.5.3.2 IKA<br />

1.6 2.1 K 4 1.6.1.1 +/* 1.6.1.1 W&G<br />

St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS 17<br />

1.1<br />

1.14<br />

1.5<br />

1.6<br />

2.12 K 5 1.1.3.1<br />

1.1.3.1 L1 / L2 / S3<br />

2.9 K 5 1.1.1.2 1.1.1.2 L1

B 3 Ist fähig, Kunden<strong>in</strong>formationen<br />

und -daten mit den<br />

betrieblichen<br />

Systemen oder<br />

Instrumenten nachvollziehbar<br />

und<br />

übersichtliche zu<br />

verwalten.<br />

B 4 Ist fähig,<br />

Produkte- und<br />

Dienstleistungskenntnisse<br />

<strong>in</strong><br />

der Kundenberatung<br />

überzeugend<br />

e<strong>in</strong>zusetzen.<br />

1.1.2.1<br />

Argumente und<br />

Vorschläge br<strong>in</strong>gen<br />

1.4.1.1<br />

Ziele erreichen<br />

1.1.2.3<br />

Gliederung der<br />

Kunden- resp.<br />

Anspruchsgruppen<br />

1.2.1.2<br />

Kundendatei<br />

erklären und führen<br />

1.2.1.1<br />

Dienstleistungen<br />

kennen<br />

1.2.2.1<br />

Produkte und<br />

Dienstleistungen<br />

vorstellen<br />

1.2.2.2<br />

Nutzen der<br />

Produkte und<br />

Dienstleistungen<br />

aufzeigen<br />

Kaufleute können mit passenden Argumenten<br />

und Vorschlägen auf <strong>die</strong> Kaufmotive<br />

der Kunden e<strong>in</strong>gehen.<br />

Kaufleute wissen, wie umf<strong>an</strong>greiche Aufgaben<br />

zielgerecht erledigt werden können.<br />

Dabei benutzen sie Pl<strong>an</strong>ungsmodelle wie<br />

<strong>die</strong> "Sechs-Stufenmethode": 1. Information,<br />

2. Pl<strong>an</strong>ung, 3. Entscheidung, 4. Realisation,<br />

5. Kontrolle und 6. Auswertung.<br />

Kaufleute erkennen selbstständig Kunden-<br />

und <strong>an</strong>dere Anspruchsgruppen und können<br />

sie so mit eigenen Worten charakterisieren,<br />

dass e<strong>in</strong>e br<strong>an</strong>chenkundige Person<br />

<strong>die</strong> Unterschiede nachvollziehen k<strong>an</strong>n.<br />

Kaufleute begründen <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d e<strong>in</strong>er aktuellen<br />

Situation den Wert unterschiedlicher<br />

Informationen über Kunden <strong>für</strong> <strong>die</strong> Servicequalität<br />

ihres Betriebes. Sie erfassen<br />

<strong>die</strong>se Informationen korrekt und erklären<br />

e<strong>in</strong>er br<strong>an</strong>chenkundigen Fachperson, wie<br />

sie richtig aufbewahrt und verfügbar gemacht<br />

werden.<br />

Kaufleute listen selbstständig e<strong>in</strong>e Auswahl<br />

der wichtigsten Dienstleistungen ihres<br />

Betriebes auf. Die Liste enthält:<br />

• <strong>die</strong> Serviceleistungen,<br />

• <strong>die</strong> genaue Beschreibung des Kundennutzens,<br />

• eventuell mögliche weitere Dienstleistungen.<br />

Kaufleute können selbstständig Produkte<br />

und/oder Dienstleistungen e<strong>in</strong>es frei gewählten<br />

Betriebes oder Geschäftsbereiches<br />

korrekt und kundengerecht vorstellen.<br />

Kaufleute können mit eigenen Worten den<br />

Nutzen und <strong>die</strong> besonderen Eigenschaften<br />

der Produkte und/oder Dienstleistungen<br />

e<strong>in</strong>es Betriebes oder Geschäftsbereiches<br />

adressatengerecht erläutern.<br />

18 St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS<br />

1.5<br />

1.6<br />

1.8 2.1<br />

2.8<br />

2.10 K 5 1.1.2.1 * 1.1.2.1 L1<br />

1.8 2.2 K 4 1.1.2.3<br />

1.3<br />

1.13<br />

1.13 2.2<br />

2.3<br />

K 3 1.4.1.1 + 1.4.1.1 IKA<br />

1.1.2.3<br />

W&G<br />

2.2 K 5 1.2.1.2 * 1.2.1.2 W&G<br />

K 3 1.2.1.1 * 1.2.1.1<br />

W&G<br />

1.6 2.6 K 3 1.2.2.1 1.2.2.1 W&G<br />

1.6<br />

1.11<br />

2.6<br />

2.7<br />

K 5 1.2.2.2 1.2.2.2 W&G

C<br />

Aufträge<br />

abwickeln<br />

C 1 Ist fähig, Arbeiten<br />

bei Kundenaufträgen<br />

und<br />

mit externen<br />

Gesprächspartnern<br />

fachgerecht und<br />

selbstständig<br />

auszuführen.<br />

C 2 Ist fähig, Soll-<br />

Ist-Vergleiche nach<br />

Vorgaben durchzuführen,<br />

Auftrags-<br />

und Projektstände<br />

zu dokumentieren<br />

und Statistiken<br />

korrekt zu führen.<br />

C 3 Ist fähig, Reklamationen<br />

freundlich<br />

und <strong>an</strong>gemessen<br />

entgegenzunehmen<br />

und sachgerechte<br />

Lösungen zu erarbeiten<br />

und umzusetzen.<br />

C 4 Ist fähig, Produkte-<br />

und Dienstleistungskenntnisse<br />

<strong>in</strong> den Arbeitsprozessen<br />

fachgerecht<br />

e<strong>in</strong>zusetzen.<br />

1.7.3.1<br />

Rechnungen<br />

erstellen<br />

1.2.2.3<br />

Verkaufsformen<br />

kennen<br />

2.2.3.3<br />

E<strong>in</strong>e Datenb<strong>an</strong>k-<br />

Software <strong>in</strong> üblichen<br />

Situationen auswerten<br />

1.1.3.2<br />

Beschwerden<br />

entgegennehmen<br />

1.1.3.3<br />

Beschwerden<br />

formulieren<br />

1.2.1.1<br />

Dienstleistungen<br />

kennen<br />

1.2.2.1<br />

Produkte und<br />

Dienstleistungen<br />

vorstellen<br />

Kaufleute können e<strong>in</strong>e mehrwertsteuerkonforme<br />

Rechnung aufstellen und wichtige<br />

Merkmale der Rechnung beschreiben.<br />

Kaufleute zeigen selbstständig bei m<strong>in</strong>destens<br />

drei verschiedenen Verkaufsformen<br />

Vor- und Nachteile auf. Dabei können sie<br />

spont<strong>an</strong> Lösungen <strong>an</strong>bieten, <strong>die</strong> dazu beitragen,<br />

<strong>die</strong> Nachteile zu verm<strong>in</strong>dern.<br />

Kaufleute kennen <strong>die</strong> grundsätzlichen<br />

Funktionsweisen e<strong>in</strong>er Datenb<strong>an</strong>k. Sie<br />

s<strong>in</strong>d fähig, sie zu nutzen, daraus Daten zu<br />

entnehmen und sie auszuwerten.<br />

Kaufleute nehmen Beschwerden, E<strong>in</strong>wände<br />

oder Kritiken sowohl von <strong>in</strong>ternen als<br />

auch von externen Kunden e<strong>in</strong>fühlsam,<br />

ruhig und sachlich entgegen. Sie suchen<br />

nach <strong>für</strong> alle Beteiligten konstruktiven Lösungen.<br />

Kaufleute formulieren Kritik, Bedenken,<br />

Probleme oder Beschwerden <strong>in</strong> konkreten<br />

Situationen sachlich und e<strong>in</strong>fühlsam.<br />

Kaufleute listen selbstständig e<strong>in</strong>e Auswahl<br />

der wichtigsten Dienstleistungen ihres<br />

Betriebes auf. Die Liste enthält:<br />

• <strong>die</strong> Serviceleistungen,<br />

• <strong>die</strong> genaue Beschreibung des Kundennutzens,<br />

• eventuell mögliche weitere Dienstleistungen.<br />

Kaufleute können selbstständig Produkte<br />

und/oder Dienstleistungen e<strong>in</strong>es frei gewählten<br />

Betriebes oder Geschäftsbereiches<br />

korrekt und kundengerecht vorstellen.<br />

1.8 2.1 K 3 1.7.3.1 */+ 1.7.3.1 W&G<br />

1.4 2.7 K 5 1.2.2.3 * 1.2.2.3 W&G<br />

K 4 2.2.3.3 */+ 2.2.3.3 IKA<br />

St<strong>an</strong>dardlehrpläne HMS 19<br />

1.7<br />

1.16<br />

2.7<br />

2.12<br />

K 5 1.1.3.2 * 1.1.3.2 L1 / L2 / S3<br />

1.16 2.12 K 5 1.1.3.3 * 1.1.3.3 L1 / L2 / S3<br />

1.13 2.2<br />

2.3<br />

K 3 1.2.1.1 * 1.2.1.1 W&G<br />

1.6 2.6 K 5 1.2.2.1 * 1.2.2.1 W&G

D<br />

Massnahmen<br />

des Market<strong>in</strong>gs<br />

und der Öffentlichkeitsarbeit<br />

umsetzen<br />

E<br />

Aufgaben der<br />

Personaladm<strong>in</strong>istrationausführen<br />

D 1 Ist fähig, den<br />

Markt und das<br />

Marktumfeld e<strong>in</strong>er<br />

Firma <strong>in</strong> zentralen<br />

Bereichen zu <strong>an</strong>alysieren.<br />

D 2 Ist fähig, Marktbeobachtungen<br />

und<br />

Recherchen zu Informationen<br />

von<br />

Produkten und/oder<br />

Dienstleistungen<br />

durchzuführen.<br />

E 1 Ist fähig, <strong>die</strong><br />

zentralen Aufgaben<br />

bei Personale<strong>in</strong>-<br />

und -austritten zu<br />

bearbeiten.<br />

3.1.1.1<br />

Das Image des<br />

Unternehmens<br />

kennen<br />

1.7.4.2<br />

Ersche<strong>in</strong>ungsbilder<br />

von Unternehmen<br />

vergleichen<br />

1.7.2.1<br />

Market<strong>in</strong>gmix<br />

<strong>an</strong>wenden<br />

3.3.6.1<br />

Den Markt<br />

beschreiben<br />

1.7.1.1<br />

Arbeitsvertrags<strong>in</strong>halte<br />

kennen<br />

1.7.1.2<br />

Arbeitsverträge<br />

unterscheiden<br />

3.3.5.1<br />

E<strong>in</strong>e Arbeitsplatzbeschreibung<br />

verfassen<br />

3.3.5.2<br />

E<strong>in</strong>e Stellenausschreibung<br />

verfassen<br />

3.3.5.3<br />

Die Mittel zur Personalsuche<br />

kennen<br />

Kaufleute kennen das 'Image' ihres Unternehmens,<br />

können zu e<strong>in</strong>em guten Image<br />

beitragen und dessen Konsequenzen auf<br />

das Umfeld des Unternehmens erklären.<br />

Kaufleute können das Ersche<strong>in</strong>ungsbild<br />

zweier Unternehmen vergleichen und<br />

Gründe <strong>für</strong> <strong>die</strong> Unterschiede <strong>an</strong>geben.<br />

Kaufleute können e<strong>in</strong> Produkt oder e<strong>in</strong>e<br />

Dienstleistung <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d des Market<strong>in</strong>gmix<br />

beschreiben.<br />

Kaufleute können auf der Grundlage e<strong>in</strong>er<br />

vorh<strong>an</strong>denen Markt<strong>an</strong>alyse <strong>die</strong> Komponenten<br />

des Marktes beschreiben (z. B. KonsumentInnen,<br />

KonkurrentInnen).<br />

Kaufleute kennen <strong>die</strong> Unterschiede zwischen<br />

E<strong>in</strong>zelarbeitsvertrag und Gesamtarbeitsvertrag<br />

und können <strong>die</strong>se mit eigenen<br />

Worten beschreiben.<br />

Kaufleute können Lehrvertrag, E<strong>in</strong>zelarbeitsvertrag<br />