ankündigung - NTNU

ankündigung - NTNU

ankündigung - NTNU

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Zeit Zeugen Brief<br />

Wir organisieren und vernetzen Erinnerungsarbeit Oktober 2010<br />

Maria Grunwald, Journalistin und Dozentin an der Konrad-Adenauer-Stiftung<br />

Maria Grunwald: Tipps und Tricks<br />

für das Zeitzeugen-Interview<br />

Von Dr. Gertrud Achinger<br />

Am 30. August gab eine junge Journalistin<br />

mit viel Erfahrung in Radio und Fernsehen<br />

den anwesenden Zeitzeugen Gelegenheit,<br />

einmal von der Seite der Journalisten aus zu<br />

sehen, was es bei einem Interview mit Zeitzeugen<br />

zu beachten gibt. Frau Grunwald ist<br />

auch als Ausbilderin junger Journalisten in<br />

der Konrad-Adenauer-Stiftung tätig, und hat<br />

schon häufiger mit Zeitzeugen der ZZB gearbeitet–<br />

diese Begegnungen waren immer ein<br />

Erfolg.<br />

Frau Grunwald erarbeitete ihr Thema zunächst<br />

zusammen mit uns Zuhörern. So<br />

machten wir uns gemeinsam Gedanken, warum<br />

Zeitzeugen für Journalisten in Funk und<br />

Fernsehen wichtig sind – zum Beispiel, weil<br />

die Zeitzeugen Geschichte lebendig machen,<br />

Ereignissen ein individuelles Gesicht geben,<br />

persönliche Empfindungen vermitteln.<br />

Frau Grunwald verriet uns, dass die Beiträge<br />

von Journalisten generell einem bestimmten<br />

Schema folgen: geht es um Personen, wird<br />

zunächst der Protagonist – oder auch Antagonist<br />

vorgestellt – dann wird ein Problem,<br />

eine Herausforderung, eine dramatische Lebenssituation<br />

geschildert, es folgt die Auseinandersetzung<br />

mit der Situation und schließlich<br />

wird die Auflösung, die Veränderung,<br />

geschildert. Das ist am eindrucksvollsten bei<br />

möglichst dramatischen oder außergewöhnlichen<br />

Lebensläufen darzustellen, Frau Grunwald<br />

betonte jedoch, dass jeder Lebenslauf<br />

interessant gemacht werden kann, vor allem<br />

auch durch die Zeitzeugen selbst.<br />

Inhalt<br />

Maria Grunwald: Tipps und Tricks 1<br />

für das Zeitzeugen-Interview<br />

Zeitzeugen im Museum 2<br />

Dokumentation statt Nacherleben 3<br />

Widerständiges Leben 5<br />

Concert of Empowerment 6<br />

Leserbrief 7<br />

Gratulationen / Suchmeldungen 7<br />

Veranstaltungen 8

Für das Gelingen von Interviews verriet uns<br />

Frau Grunwald eine Reihe von Tipps für die<br />

Zeitzeugen, die ich zusammengefasst wiedergebe:<br />

die Zeitzeugen sollten vor Beginn<br />

des Interviews mit den Journalisten klären,<br />

welches Ereignis in ihrem Lebenslauf behandelt<br />

werden soll, und was dabei persönliche<br />

Herausforderung und was Auflösung war.<br />

Die Zeitzeugen sollten sich hinsichtlich allgemeiner<br />

Daten und Fakten auf die Journalisten<br />

verlassen und sich ganz auf ihre persönlichen<br />

Erlebnisse konzentrieren. Beide Ebenen<br />

sind bei einer Geschichte wichtig, die<br />

Zeitzeugen können jedoch besonders authentisch<br />

die emotionalen Aspekte einer Situation<br />

schildern.<br />

Die Zeitzeugen sollten sich das Ereignis, über<br />

das sie sprechen wollen, schon vor dem Interview<br />

möglichst genau vergegenwärtigen<br />

und sich Einzelheiten in Erinnerung rufen. Sie<br />

sollten in der „Sprechsprache“ und nicht in<br />

einem gestelzten Deutsch reden – einfach<br />

und konkret. Sie sollten dabei an die fünf<br />

Sinne denken, sich vergegenwärtigen, was<br />

sie gesehen, gehört, gefühlt, gerochen und<br />

geschmeckt haben.<br />

Zeitzeugen sollten sich überlegen, ob sie ihre<br />

Darlegungen durch authentische Erinnerungsstücke<br />

und Anschauungsmaterial – Fotos,<br />

typische Alltagsgegenstände, Gang mit<br />

dem Interviewer an historische Orte – noch<br />

plastischer machen können.<br />

Die Zeitzeugen sollten Emotionen nicht ausblenden,<br />

aber ihre eigenen Grenzen von Anfang<br />

an deutlich machen.<br />

In der Diskussion wurden einige typische<br />

Kommunikationsprobleme zwischen Zeitzeugen<br />

und Journalisten angesprochen: Diese<br />

betreffen am häufigsten Unklarheit darüber,<br />

was die jeweilige Rolle von Zeitzeuge und<br />

Journalist ist und was das eigentliche Thema<br />

des Interviews sein soll. Die Zeitzeugen sollten<br />

darauf bestehen, dass die Journalisten<br />

ihre Absichten und Motive von vornherein<br />

offen legen. Es wurde außerdem die Kontrolle<br />

des Ergebnisses eines Interviews angesprochen.<br />

Frau Grunwald sagte dazu ganz<br />

klar, dass eine nachträgliche Änderung eine<br />

Interviews durch den Zeitzeugen nicht möglich<br />

und üblich ist, deshalb sei ein Vertrauensverhältnis<br />

zwischen den Beteiligten notwendig.<br />

Schließlich wurde noch angesprochen,<br />

dass Journalisten manchmal feste Vorerwartungen<br />

haben und auf bestimmten Aussagen<br />

der Zeitzeugen bestehen – das ist<br />

nach Frau Grunwald ganz unprofessionell.<br />

Sie betonte, dass alle diese Fragen in der<br />

2<br />

Zeitzeugen im Museum<br />

Schulung junger Journalisten angesprochen<br />

würden. Ingesamt ein aufschlussreicher<br />

Nachmittag mit einer sehr liebenswerten<br />

Vertreterin der Journalistenzunft.<br />

Zeitzeugen im Museum<br />

Von Steffi de Jong, Doktorandin<br />

An einem sehr heißen Tag Anfang Juli traf ich<br />

mich in der Geschäftsstelle der Zeitzeugenbörse<br />

mit Frau Geffers. Ich hatte schon viel<br />

über die Zeitzeugenbörse gelesen und gehört<br />

und war sehr gespannt, sie nun endlich auch<br />

aus erster Hand kennen zu lernen. Ich wurde<br />

sehr nett empfangen und bei Kaffee erzählte<br />

mir Frau Geffers lange, wie alles angefangen<br />

hat und welche Aufgaben die Zeitzeugenbörse<br />

heute wahrnimmt. Die Fragen danach,<br />

welche Funktion Zeitzeugen in der gegenwärtigen<br />

Geschichtskultur übernehmen, beschäftigt<br />

mich schon längere Zeit; genau genommen<br />

seit ich vor ungefähr zwei Jahren mit<br />

meinen Dissertationsprojekt über die Funktion<br />

und Darstellung von Zeitzeugen in Museen<br />

begonnen habe. Wie kam es zu diesem<br />

Thema?<br />

Im Frühling 2008 besuchte ich im Rahmen<br />

der Forschungen für meine Masterarbeit – es<br />

ging darin um die von Museen vermittelten<br />

Europabilder – die Ausstellung Es ist unsere<br />

Geschichte! des Brüsseler Museum of Europe.<br />

Das Thema der Ausstellung, die zum 50.<br />

Jahrestag der Römischen Verträge organisiert<br />

wurde, ist die Geschichte der Europäischen<br />

Integration von 1945 bis heute. Wie<br />

der Titel der Ausstellung schon andeutet, will<br />

das Museum zeigen, dass diese Geschichte<br />

– auch – eine Geschichte der einfachen Bürger<br />

ist. Dargestellt wird die Integrationsgeschichte<br />

deshalb unter anderem durch siebenundzwanzig<br />

Bürger der Europäischen<br />

Union, deren persönliche Geschichten mit<br />

und in Europa die Besucher sich an siebenundzwanzig,<br />

über die ganze Ausstellung verteilten,<br />

Videostationen ansehen und anhören<br />

können.<br />

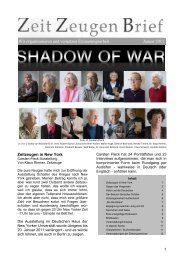

Dort erzählen zum Beispiel die Deutschen<br />

Inge und Klaus Stürmer von ihrer Flucht aus<br />

der DDR im Jahre 1962 oder die Belgierin<br />

Rita Jeusette von ihrer Beteiligung am Streik<br />

in der Nationalen Waffenfabrik im belgischen<br />

Herstal, wo Arbeiterinnen 1966 um Lohngleichstellung<br />

kämpften. Bereits im zweiten<br />

Raum der Ausstellung blicken diese Stellvertreter<br />

der europäischen Integrationsgeschichte<br />

dem Besucher von einem Gruppenfoto<br />

entgegen.

Dieses Foto ist so<br />

konzipiert, dass es<br />

Reminiszenzen mit<br />

den offiziellen Gruppenfotos<br />

von Politikern,<br />

die bei EU-<br />

Gipfeln aufgenommen<br />

werden, hervorruft.<br />

Gleich zu Beginn<br />

der Ausstellung<br />

Foto: Steffi de Jong<br />

wird also ein enge<br />

Verwandtschaft zwischen einer Geschichte<br />

‚von unten’ und der Geschichte der Entscheidungsträger<br />

aufgestellt. Meine Analyse der<br />

Ausstellung Es ist unsere Geschichte! führte<br />

zu der Idee, die Rolle, die Zeitzeugen generell<br />

in zeithistorischen Museen spielen zu<br />

untersuchen. In welchen Museen kommen<br />

Zeitzeugen vor? Auf welche Art und Weise<br />

werden sie dargestellt und in die Ausstellung<br />

integriert? Welcher Stellenwert wird der individuellen<br />

Erinnerung und dem individuellen<br />

Zeitzeugnis in der musealen Geschichtsdarstellung<br />

zugesprochen? Und in welchem<br />

Verhältnis stehen die Zeitzeugnisse zu den<br />

traditionellen Museumsobjekten?<br />

Ich fing an, durch Europa zu reisen, um mir<br />

anzusehen, wie Museen mit persönlicher<br />

Erinnerung umgehen. Tatsächlich setzen<br />

immer mehr Museen in ihren Ausstellungen<br />

Zeitzeugenvideos oder zumindest Audio-<br />

Stationen mit Interviews von Zeitzeugen ein.<br />

Einige Museen benutzen die Interviews lediglich<br />

als Vertiefungsebenen zu einem ansonsten<br />

von Objekten getragenen Narrativ. So<br />

sind zum Beispiel im Haus der Geschichte in<br />

Bonn oder im Königlichen Museum der Armee<br />

und der Militärgeschichte in Brüssel die<br />

wenigen Videointerviews eher hinter einer<br />

Überfülle von Objekten versteckt. Andere<br />

Museen wiederum räumen den Interviews<br />

eine zentrale Position in der musealen Geschichtsdarstellung<br />

ein. Eines der eindrucksvollsten<br />

Beispiele hierfür ist das Museo Diffuso<br />

in Turin, ein kleines Stadtmuseum über<br />

den Zweiten Weltkrieg und die Widerstandsbewegung,<br />

in welchem das Geschichtsnarrativ<br />

fast ausschließlich von Zeitzeugenvideos<br />

getragen wird. Am umfangreichsten kommen<br />

Interviews mit Zeitzeugen aber wohl in den<br />

Dauerausstellungen von KZ-Gedenkstätten<br />

vor. Kaum eine Gedenkstätte in der man sich<br />

nicht wenigstens über Audioguide Auszüge<br />

aus Interviews mit ehemaligen Gefangenen<br />

anhören kann.<br />

Dass der individuellen Erinnerung, der Geschichte<br />

des einfachen Bürgers die Möglich-<br />

Dokumentation statt Nacherleben<br />

keit zuerkannt wird, im Museum stellvertretend<br />

für umfassendere Geschichtsprozesse<br />

zu stehen, ist eine Entwicklung der letzten<br />

zehn Jahre. Zurückzuführen ist sie auf einen<br />

in den 1960er Jahren einsetzenden Prozess,<br />

während dessen Zeitzeugen ein immer höherer<br />

Stellenwert in der populären Kultur zuerkannt<br />

wurde. Dazu beigetragen haben Großereignissen<br />

wie der Eichmannprozess 1961,<br />

Videointerviewprojekten, wie das Fortunoff<br />

Video Archive for Holocaust Testimonies oder<br />

Steven Spielbergs Shoah Visual History<br />

Foundation, aber auch ein verstärktes Auftreten<br />

von Zeitzeugen in Fernsehdokumentation<br />

sowie eine immer umfassendere Geschichtswerkstättenbewegung<br />

und natürlich<br />

die Gründung von Zeitzeugenbörsen.<br />

Dokumentation statt Nacherleben<br />

Wie sich Wissenschaftler eine Ausstellung<br />

zur Vertreibung der Deutschen vorstellen<br />

Von Marius Krohn, Historiker<br />

Professor Schulze Wessel versprach den<br />

etwa 150 Historikern, Journalisten und anderen<br />

Interessierten ein konkretes Konzept für<br />

eine Ausstellung über die Vertreibung der<br />

Deutschen am Ende und nach dem Zweiten<br />

Weltkrieg. Diese Ausstellung sei seit etwa<br />

1999 beschlossene Sache, aber auch nach<br />

der Gründung einer Stiftung „Flucht, Vertreibung,<br />

Versöhnung“ habe man noch nichts<br />

gehört. Die Autoren wollen ihr Konzept als<br />

Anstoß einer internationalen inhaltlichen Diskussion<br />

verstanden wissen.<br />

Im Mittelpunkt stehe die Beantwortung der<br />

„grundlegenden Frage:“ „Was waren die Ursachen,<br />

was die Folgen der Vertreibung?“ Im<br />

Jahre 2005 hatte es mit der Ausstellung „Erzwungene<br />

Wege“, die der Bund der Vertriebenen<br />

maßgeblich gestaltet hatte, einen Versuch<br />

gegeben, die Geschichte der Zwangsmigration<br />

am Ende und nach dem Zweiten<br />

Weltkrieg zu erzählen. Schulze Wessel<br />

sprach dieser Ausstellung allerdings ab, die<br />

grundlegende Frage beantwortet zu haben.<br />

Statt nach konkreten historischen Hintergründen<br />

und Akteuren zu fragen, habe man dort<br />

im Nationalismus und dem Streben nach ethnischer<br />

Einheitlichkeit eine gewissermaßen<br />

übermenschliche Triebfeder ausgemacht, die<br />

alle europäischen Zwangsmigrationen verursacht<br />

habe. Diese Einschätzung wird in der<br />

historischen Wissenschaft allerdings m. E.<br />

weder einhellig noch mehrheitlich geteilt.<br />

Schulze Wessel berief sich auf das Stiftungsgesetz,<br />

nach der die geplante Ausstellung<br />

3

das „Gedenken an Flucht und Vertreibung im<br />

20. Jahrhundert im historischen Kontext des<br />

Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen<br />

Expansions- und Vernichtungspolitik<br />

und ihrer Folgen“ wach halten solle. Die Autoren<br />

der „konzeptionellen Überlegungen“ halten<br />

dafür eine Zweiteilung des Angebots für<br />

am geeignetsten. Grob könnte man sagen,<br />

dass die Ausstellung in Theorie und Wirklichkeit<br />

geteilt werden soll. Hier als „Problemorientierte<br />

Zugänge“ und „Orte von Flucht, Vertreibung<br />

und Integration“ bezeichnet. Als<br />

erstes die vier „problemorientierten Zugänge“.<br />

Im ersten Zugang „Staat – Nation – Rasse“,<br />

soll versucht werden, den Zeitgeist im Europa<br />

des frühen Zwanzigsten Jahrhunderts auf<br />

diese und ähnliche Begriffe einzufangen. Es<br />

soll deutlich werden, dass es zwar in den<br />

Staaten, aus denen später die Deutschen<br />

vertrieben wurden, ein Streben nach ethnischer<br />

Einheitlichkeit gab, dass man aber mit<br />

den Minderheiten lebte und Pläne für deren<br />

Aussiedlung oder gar Vernichtung zumindest<br />

nicht mehrheitsfähig waren. Hierin unterscheide<br />

sich der Nationalismus dieser Staaten<br />

ganz entschieden von dem rassischen<br />

Staatsverständnis der Nationalsozialisten, die<br />

ja nicht nur im eigenen Staat die „rassische“<br />

Einheitlichkeit um den Preis der Ermordung<br />

der „Fremden“ anstrebten, sondern sogar den<br />

„Lebensraum“ anderer Völker für sich beanspruchten<br />

und die dort lebenden Volksgruppen<br />

lediglich als zu versklavende und zu vernichtende<br />

Übergangsbevölkerung betrachteten.<br />

Aus diesen Unterschieden leitet sich auch<br />

der zweite Zugang ab, eine Auseinandersetzung<br />

mit dem Zusammenleben der verschiedenen<br />

Volksgruppen, vor allem in den Staaten<br />

des Ostens und Südostens, in denen die<br />

Nationen keineswegs nur aus jeweils einem<br />

Staatsvolk bestanden. Dabei geht es den<br />

Autoren darum zu zeigen, dass sich zwar das<br />

Zusammenleben vor dem Zweiten Weltkrieg<br />

nicht reibungslos gestaltete, dass es aber<br />

Möglichkeiten des Ausgleichs gegeben habe.<br />

Die Nationalsozialisten hätten aber in den<br />

von der Wehrmacht eroberten Gebieten<br />

durch die Förderung und Ausnutzung der<br />

Nationalitätenkonflikte den Hass zwischen<br />

den Volksgruppen angefacht, der dann,<br />

durch die Jahre der extremen politischrassistischen<br />

und kriegerischen Gewalt verstärkt<br />

und entgrenzt, auf die Deutschen zurückgefallen<br />

sei.<br />

4<br />

Dokumentation statt Nacherleben<br />

Der dritte Zugang soll die Integration der Vertriebenen<br />

in den Ankunftsgesellschaften in<br />

den Blick nehmen. Die Autoren betrachten<br />

hier die Integration als eine Eingliederung der<br />

Zuwanderer in die einheimische Bevölkerung<br />

als einen Vorgang der gegenseitigen kulturellen<br />

und sozialen Anpassung.<br />

Der vierte Zugang, der unter der Überschrift<br />

„Erinnerung und Begegnung“ steht, soll gewissermaßen<br />

der Selbstbespiegelung dienen.<br />

Hier wird nach dem Umgang der Nachkriegsgesellschaften<br />

mit dem Thema Flucht und<br />

Vertreibung gefragt. In dieser Abteilung wäre<br />

dann auch Platz, wie Schulze Wessel auf<br />

eine Nachfrage hin bestätigte, die Geschichte<br />

der Ausstellung selbst zu betrachten.<br />

Der zweite große Teil der Ausstellung soll,<br />

wie die Überschrift „Orte von Flucht, Vertreibung<br />

und Integration“ schon andeutet, mit<br />

Hilfe ausgewählter Städte bzw. Orte der Veranschaulichung<br />

der vergangenen Wirklichkeit<br />

dienen. Auf der Tagung wurden als Beispiele<br />

Breslau, Aussig a.d. Elbe und das litauische<br />

Vilnius genannt. Diesen Beispielen sollen<br />

nach dem Willen der Autoren noch viele weitere<br />

folgen. „Mit dem Prinzip einer topografischen<br />

Modularisierung wird also keine mehr<br />

oder weniger abstrakte 'Großerzählung'<br />

angestrebt, sondern die Verbindung einzelner<br />

mikroregionaler und -lokaler Geschichten.“,<br />

wie es Schulze Wessel in<br />

schönstem Historikerdeutsch ausdrückt. Es<br />

soll kurz gesagt darum gehen, den einzelnen<br />

Menschen mit ihren Schicksalen darzustellen.<br />

Es soll deutlich werden, dass deren Lebensgeschichte<br />

Kapitel hat, die vor und nach der<br />

Vertreibung geschrieben worden sind.<br />

Als Ausstellungsform stellen sich die Autoren<br />

eine Dokumentationsausstellung vor. Das<br />

heißt, dass Ausstellungsobjekte in den Hintergrund<br />

treten und eher veranschaulichenden<br />

Charakter haben sollen. Der Besucher<br />

soll nicht nacherleben, sondern an Hand von<br />

Dokumenten (Interviews, Verordnungen, historische<br />

Selbstzeugnisse wie Tagebücher<br />

und Briefe u.a.m.) Informationen über das<br />

Geschehen erhalten.<br />

Problematisch erscheint mir vor allem der<br />

„theoretische“ Teil des Konzepts. Das Leid<br />

des Einzelnen danach zu unterscheiden,<br />

welchen Plan seine Peiniger verfolgten, mag<br />

für Wissenschaftler eine geistige Herausforderung<br />

sein, dem Opfer oder dessen Angehörigen<br />

wird das aber kaum gerecht. Mir<br />

stellt sich auch die Frage, wie das alles so<br />

ausgestellt werden soll, dass das Publikum<br />

sich überhaupt darauf einlässt. Das ist für

den Kurator einer Ausstellung allen inhaltlichen<br />

Debatten zum Trotz die wichtigste Frage.<br />

Ich kann mir im Augenblick nur Textmassen<br />

vorstellen. Die Überlegungen für den<br />

zweiten Teil halte ich dagegen für gelungen,<br />

nur unterscheiden sie sich nicht wesentlich<br />

von dem Konzept der Ausstellung „Erzwungene<br />

Wege“.<br />

Das Konzeptpapier und die Kommentare<br />

finden Sie unter:<br />

http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/index.asp?pn=texte&id=1350"http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/index.asp?pn=texte&id=1350_<br />

Sie finden auch auf der Hauptseite<br />

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/<br />

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/<br />

auf der rechten Seite eine Weiterleitung zur<br />

Diskussion<br />

Widerständiges Leben?<br />

Von Klaus Schwerk, Zeitzeuge<br />

Eine knappe halbe Stunde, am Dienstag,<br />

dem 14. September, hat sie berichtet, was sie<br />

auf 270 Seiten in einer „politischen Autobiografie“<br />

niedergeschrieben hat – Clara Welten<br />

alias Christiane Zimmerling, 43 Jahre alt.<br />

Eigentlich war es doch gar nicht so neu, was<br />

sie über ihr Leben als Kind und Jugendliche<br />

in der DDR erzählte, möchte man meinen.<br />

Aber als sie endete, konnte ich nicht anders,<br />

als tief durchatmen, um so die aufgelaufene<br />

Spannung abzubauen, die sich in mir entwickelt<br />

hatte. Was für ein Leben!<br />

Kind eines Kirchenmusikers und einer Krankenschwester,<br />

geboren in Zeitz und – ich<br />

konnte nicht schnell genug mitschreiben und<br />

weiß nicht, wo – dort oder andernorts mit<br />

sieben eingeschult – der Anfang eines – ich<br />

kann’s nicht anders benennen – wahnsinnigen<br />

Lebensweges. Ihr Elternhaus, geprägt<br />

durch die konsequente und kompromisslose<br />

Aufrichtigkeit der Bekennenden Kirche während<br />

der Hitlerzeit, „Du sollst nicht andere<br />

Götter haben neben mir.“ Das war das Erste<br />

Gebot für Israel und Christenheit, und nationaler<br />

wie internationaler Sozialismus waren<br />

„Gegengötter“ mit Gegenkonzepten. Auf dieser<br />

Basis lebte ihre Familie und handelte entsprechend.<br />

Die siebenjährige Schülerin war<br />

als einzige nicht „organisiert“ und damit –<br />

vermutlich – für die Schule, zumindest aber<br />

für die Klassenlehrerin ein „Stein des Anstoßes“.<br />

Wir wissen, wie „hundertprozentige<br />

Planerfüllung“ gefordert, belohnt und im<br />

Widerständiges Leben?<br />

Versagensfall sanktioniert wurde. Das Kind<br />

und die Jugendliche blieben hart und konsequent,<br />

wenn’s um den geforderten Kotau<br />

ging: beim Flaggenappell, beim Wehrkundeunterricht,<br />

bei all den vielen „Kleinigkeiten“ ,<br />

mit denen das Leben selbst der Jüngsten<br />

„auf Vordermann“ getrimmt und ihr Vater immer<br />

wieder zum Schulleiter „zitiert“ wurde.<br />

Der Vater – das erzählte sie nicht, aber als<br />

Vater von sechs ungemein „nonkonformen“<br />

Kindern kann ich es mühelos nachempfinden<br />

– hat die Tochter, die ja wirklich ein Kind war<br />

(„strafunmündig“ nach unserem Rechtsverständnis),<br />

nicht etwa mit dem Ausweg, sie sei<br />

eben nur ein bisschen aufmüpfig oder so anbiedernd<br />

mit den Schergen in Schutz genommen.<br />

Kein Wunder, dass sehr bald die<br />

Familie im Fadenkreuz der Staatssicherheit<br />

stand. („Fadenkreuz“ – zum Abschuss freigegeben!)<br />

Kann man so, im dauernden Widerstand<br />

gegen alle Welt, leben?<br />

Vater und Tochter – die Mutter und die andere<br />

Schwester nicht – haben sehr bald nach<br />

der Wende ihre Stasi-Akten eingesehen. Sie<br />

offenbarten die nicht neue und doch immer<br />

wieder entsetzliche Erkenntnis, wie teuflisch<br />

eng das Geflecht der gegenseitigen Bespitzelung<br />

war – Schwärzung der Echtnamen sind<br />

ja nur ein unbeholfener und schließlich vergeblicher<br />

Versuch, einem Daten- und Persönlichkeitsschutz<br />

zu entsprechen. Drei Mitschülerinnen<br />

allein waren auf drei Aspekte ihres<br />

Lebens „angesetzt“ wie Egel, und als „Operativer<br />

Vorgang“ gab die Einsatzleitung die<br />

Weisung: „Zerstörung des Objekts“. – Wer<br />

kann da noch einfach durchatmen?<br />

Man sollte, wenn man den nötigen Mut hat,<br />

sich jene 270 Seiten Bericht in Gänze zumuten.<br />

Es ist nicht möglich, in gebotener Kürze<br />

und Angemessenheit eine Zusammenfassung<br />

zu geben.<br />

Doch eine Frage bleibt nach diesem Bericht,<br />

und einer der Juroren, der ihr den Preis für<br />

ihre Biografie zusprach, hat sie formuliert:<br />

Darf ich meinen Kindern erzieherische Vorstellungen<br />

vermitteln, die sie in Widersprüche<br />

zum herrschenden System führen?<br />

Clara Welten hat ihren Widerstand nicht aus<br />

Abhängigkeit oder Gehorsam dem Vater gegenüber<br />

durchgehalten, sondern aus Überzeugung,<br />

so habe ich sie verstanden - und ist<br />

daran (fast) zerbrochen. Gespräche mit Gesinnungsgenossen<br />

aus jener DDR-Zeit brachte<br />

sie zu Fragen, ob es nicht wirklich auch<br />

Alternativen gegeben hätte, ehrenwerte und<br />

nicht opportunistische. Diese Fragen im Buch<br />

waren es, dass ihr Vater sich von ihr distan-<br />

5

ziert hatte bis zur<br />

Weigerung der Eltern,<br />

sich an dem<br />

Dokumentarfilm zu<br />

beteiligen, „weil sie<br />

nicht noch einmal<br />

alles durchmachen<br />

wollten„. Und sie hat<br />

ihren Namen – um<br />

ihre Familie zu<br />

Foto: Clara Welten<br />

schützen – durch ein<br />

Pseudonym getarnt:<br />

„Welten„ nennt sie sich, weil „Zwei Welten„ ihr<br />

Leben prägten.<br />

Ich hätte gern verhindert, was im nachfolgenden<br />

Gespräch ausführlich zum Ausdruck<br />

kam: die Anklage gegen einen Vater, der<br />

seine Tochter in diese unbeschreibliche Lage<br />

durch seine radikale Sicht gebracht hat. Aber<br />

er ist ihr Vater, und es war keine Frage, dass<br />

sowohl sie wie er tiefe Wunden lebenslang zu<br />

tragen haben und darunter leiden. Aber er ist<br />

und bleibt ihr Vater, und warum haben die<br />

Rückfragenden, die Anklagenden nicht an<br />

dies bei ihren Beiträgen bedenken können?<br />

Waren sie zu unmittelbar angerührt, dass sie<br />

jedes Mitgefühl für eine Tochter verloren hatten,<br />

die als Folge ihres vatergeprägten Lebens<br />

die Solidarität des Vaters verloren hat?<br />

Es wäre unserem Ansatz glaubwürdiger Zeitzeugenschaft<br />

angemessen gewesen, an diesem<br />

Punkt zu schweigen. Aber uns fielen nur<br />

Beispiele und kleinliche Anmerkungen aus<br />

unserem Leben ein, kamen uns nur fade Erklärungen<br />

wie „Aber man muss doch überleben!“<br />

in den Sinn.<br />

Auf dem Weg zur U-Bahn ging mir plötzlich<br />

die Strophe durch den Sinn: „Die Freiheit und<br />

das Himmelreich gewinnen keine Halben...<br />

(Ja, ja, ich weiß: Ernst Moritz Arndt und alles,<br />

was ihm nun angehängt worden ist. Und<br />

trotzdem!)<br />

Concert of Empowerment<br />

Von Wolf Kampmann, Journalist<br />

Berlin – die geschundene Stadt, die immer<br />

wieder am Rande des Untergangs steht und<br />

doch stets aus den Ruinen ihrer wechselnden<br />

Identität aufersteht. Berlin, die zerstörte und<br />

wieder aufgebaute, geteilte und wieder vereinte,<br />

von der Subkultur eroberte und luxussanierte<br />

Stadt.<br />

Berlin, die Stadt, die ihre Erinnerung tilgt wie<br />

das Stadtschloss und den Palast der Republik.<br />

Die scheinbar geschichtslose Stadt, die<br />

längst selbst Fanal der Geschichte ist. Es ist<br />

Concert of Empowerment<br />

leicht, aus Washington geflogen zu kommen,<br />

der Welt zu verkünden: Ich bin ein Berliner,<br />

und sich wieder in den Flieger zu setzen.<br />

Doch was heißt es für die Berliner, Berliner<br />

zu sein?<br />

Berlin ist Veränderung. 1848, 1871, 1918,<br />

1933, 1938, 1945, 1953, 1961, 1989 – die<br />

Stadt sollte und wird niemals zur Ruhe kommen.<br />

Berlin ist eine offene Wunde, die sich<br />

immer wieder schließt. Eine Metropole, die –<br />

mehrfach zur Hauptstadt ausgerufen – doch<br />

niemals zur Residenz erstarrt.<br />

Berlin ist vor allem seine Menschen. Icke,<br />

dette, kieke mah, Herz und Schnauze! Wannsee<br />

und Müggelsee, Alex und Kudamm, Telespargel<br />

und Langer Lulatsch, Neukölln und<br />

Marzahn, Dahlem und Mitte. Türken, Russen,<br />

Araber, Polen, Vietnamesen, Angolaner,<br />

Griechen, Italiener, Amerikaner, Schwaben,<br />

Sachsen, Rheinländer und eine Handvoll<br />

Ureinwohner. Viele sind hinzugekommen, nur<br />

wenige waren schon immer da. Unzählige<br />

Gassenhauer und Moritaten, Operetten und<br />

Musicals sind über Berlin geschrieben worden.<br />

Doch Paul Lincke und Eduard Künneke<br />

treffen heute ebenso wenig den Ton der<br />

Stadt wie Ideal oder Linie 1. Zehn Jahre nach<br />

der Jahrtausendwende und zwei Jahrzehnte<br />

nach Wiedervereinigung hat sich der Moloch<br />

an der Spree abermals gewandelt. Arm aber<br />

sexy ist ein Slogan, der vereint. Nicht nur Ost<br />

und West, sondern auch Jung und Alt, Heute<br />

und Gestern, Migrant und Alteingesessenen.<br />

Dieses Berlin braucht eine neue Stimme,<br />

neue Melodien, einen neuen Ton. Das „Concert<br />

of Empowerment“ ist ein Projekt, das es<br />

in dieser Form noch nie gab. Initiatorin ist die<br />

Sängerin Jocelyn B. Smith. Sie ist Berlinerin<br />

und ist es gleichzeitig auch nicht. Die Amerikanerin<br />

lebt seit 25 Jahren in der deutschen<br />

Hauptstadt, wahrte jedoch stets genug Abstand,<br />

um niemals ihre Liebe und Leidenschaft<br />

für den Berliner Puls zu verlieren. Seit<br />

sie in Berlin ankam, stellt sie sich unentwegt<br />

die Frage, in welcher Stadt sie eigentlich lebt.<br />

Gemeinsam mit dem Saxofonisten und Komponisten<br />

Volker Schlott, einem Urgestein der<br />

Berliner Jazzszene, schenkt sie Berlin ein<br />

einzigartiges Oratorium, das erinnerte Gegenwart<br />

und gegenwärtige Erinnerung vereint.<br />

Getragen wird diese Vision von drei Generationen<br />

von Berlinern, drei Chören, die nur<br />

für diese spezielle Aufführung zusammenkommen.<br />

Ein Chor von Zeitzeugen des Zweiten<br />

Weltkriegs, die Zerstörung und Wiederaufbau<br />

mitgelebt haben, ein Chor mit Obdachlosen,<br />

die wissen, was der Kampf ums<br />

6

7<br />

Leserbrief / Gratulationen / Suchmeldungen<br />

tägliche Überleben in der multikulturellen<br />

Überflussgesellschaft bedeutet, und ein Jugendchor,<br />

der sich seine eigene Problemwelt<br />

gerade erst erkämpft. Einige dieser insgesamt<br />

etwa 70 Stimmen werden bald verhallen,<br />

andere haben ihre Blüte erst noch vor<br />

sich. Hier geht es nicht um Versöhnung oder<br />

Ausgleich, auch nicht um die Aufrechnung<br />

zwischen Opfern und Tätern, sondern um<br />

einen Dialog im allerletzten Augenblick, bevor<br />

er endgültig zum Erliegen kommt und einzigartige<br />

gelebte Erinnerung für immer in die<br />

Grube fährt. Das „Concert of Empowerment“<br />

ist die ebenso starke wie zerbrechliche Vision<br />

einer Künstlerin, die viel mehr zu geben hat,<br />

als sie selbst sagen kann. Das zutiefst<br />

menschliche Konzept des Scheiterns, das<br />

aus der Mitte der modernen Leistungsgesellschaft<br />

genauso verdrängt wurde wie der Ur-<br />

Berliner aus der Mitte der modernen Hauptstadt,<br />

ist ständiger Begleiter des Projektes.<br />

Seine Protagonisten sind vielfach selbst gescheitert,<br />

ohne je unterzugehen. Am 9. und<br />

10. November wird das Konzert an historischer<br />

Stätte, der „Schwangeren Auster“, die<br />

im Wandel der Jahrzehnte ihrerseits zum<br />

steinernen Zeitzeugen wurde, gemeinsam mit<br />

dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin aufgeführt<br />

werden. Das „Concert of Empowerment“<br />

ist eine einmalige Chance. Die Chance,<br />

sich ohne Bezichtigungen gemeinsam zu<br />

erinnern, Erfahrungen auszutauschen, kollektiv<br />

zu träumen von einer imaginären Vergangenheit<br />

und besseren Zukunft. Vor allem ist<br />

es aber auch die unwiederbringliche Möglichkeit,<br />

von innen und außen verstanden zu<br />

werden.<br />

Jocelyn B. Smith & Zeitzeugenchor - "wings<br />

of the dawn" - concert of empowerment"<br />

Text: Jocelyn B Smith / P. Coelho "krieger<br />

des lichts"/ Prof. J. J.Hurtak<br />

Musik : V. Schlott/ JBS<br />

Mitwirkende : Deutsche Sinfonie Orchester<br />

Dirigent : Prof. B. Wefelmeyer<br />

Chor 1 : Gropiusjugendchor<br />

Chor 2 : Different Voices of Berlin<br />

Chor 3 : Zeitzeugen und Kinder aus dem<br />

Projekt " Wir das ich in Dir"<br />

www.wethemeinyou.com<br />

Das Konzert wird am Abend des 10. November<br />

2010 im Haus der Kulturen der Welt stattfinden.<br />

Freie Karten für den Eintritt können<br />

bei der Zeitzeugenbörse e.V. reserviert werden.<br />

Bitte senden Sie uns dazu schriftlich per<br />

Brief, Fax oder E-Mail Ihren Namen, Telefon-<br />

Nr. (ggf. E-Mail Adresse) und Anschrift mit<br />

Angaben der Personenzahl.<br />

Leserbrief<br />

zum Septemberbrief 2010<br />

von Lothar Scholz, Zeitzeuge<br />

Guten Tag, liebe Freunde!<br />

Der Artikel von Klaus-Dieter Pohl trifft den<br />

Nagel auf den Kopf! Zu diesem Thema hat<br />

Horst Schüler (85) im Mai 2010 in Dresden<br />

eine Veranstaltung mit ca. 100 ehemaligen<br />

Gulag-Häftlingen und Dresdner Bürgern<br />

durchgeführt, bei der festgestellt wurde: Es<br />

gibt keine Ossies und Wessies und kein<br />

Westdeutschland, das sich von Ostdeutschland<br />

unterscheidet. Wir fahren nicht mehr<br />

nach drüben, sondern nach Sachsen oder<br />

Brandenburg oder auch nicht in den Westen,<br />

sondern Bayern, Hessen oder Holstein! Die<br />

Mauer in den Köpfen muss weg!<br />

Noch weiter: Wir ehemaligen Häftlinge sind<br />

nicht von den Russen verschleppt worden,<br />

denn die Russen sind Menschen wie Du und<br />

ich! Nein, das waren die Kommunisten<br />

Wir Wir gr gratulieren gr tulieren . . . .<br />

allen im Oktober geborenen Zeitzeugen<br />

01.10. Werner Salomon, 05.10. Inge Lempert,<br />

10.10. Margit Siebner, 15.10. Harri Firchau,<br />

16.10. Hans-Joachim Grimm, 18.10.<br />

Eleonore Eckmann, 28.10. Klaus Schwerk,<br />

28.10. Helga Cent-Velden, 28.10. Saskia von<br />

Brockdorff, 29.10. Brigitte Melchior, 30.10.<br />

Heinrich Polthier<br />

Suchmeldungen<br />

Nr. 127/10 - "Todesspiel" Fußballspiel in<br />

Kiew 1942 zwischen einer ukrainischen<br />

Mannschaft und der deutschen Luftwaffe<br />

Nr. 129/10 - Die Volksgruppe der Sinti und<br />

Roma - Schicksal im Nationalsozialismus und<br />

Leben heute<br />

Nr. 131/10 - Ehemalige Wehrmachtssoldaten,<br />

die als Wachpersonal farbige französische<br />

Kriegsgefangene in den Frontstalags<br />

bewacht haben<br />

Nr. 141/10 - Wehrmachtsangehörige während<br />

der Leningrader Blockade 1941-1944

8<br />

Veranstaltungen der Zeitzeugenbörse<br />

HALBKREIS<br />

Dienstag, den 26.10.2010, 15.00 Uhr<br />

Reife Jahre 1944-45<br />

W. Lindeke (Jg. 28) macht den Versuch, seine Gefühle und Erwartungen vom 15jährigen Kriegsfreiwilligen<br />

über die Einberufung als Hitlers Kindersoldat (Luftwaffenhelfer) und die Wandlung von<br />

jugendlich begeisterter Illusion über als notwendig erachtete Realität bis zur Desillusionierung in<br />

amerikanischer Gefangenschaft in der Normandie deutlich zu machen.<br />

Im 2. Teil des Halbkreises können Zeitzeugen über ihre Aktivitäten im Rahmen der Zeitzeugenbörse<br />

(Gespräche mit Lehrern, Schülern und Journalisten) berichten. Ganz besonders sind hierzu<br />

diejenigen eingeladen, die von Juli bis Oktober vermittelt wurden. Einige Namen seien hier benannt:<br />

Herr Schwerk, Frau Hertlein, Herr Pohl, Frau Naß, Frau Kubitza, Herr Eckert, Herr Wenzel.<br />

Weitere Zeitzeugen sind willkommen!<br />

ANKÜNDIGUNG<br />

Dienstag, 12.Oktober 2010, 17.00 Uhr<br />

Tunnel 57<br />

Vortrag von Winfried Schweitzer<br />

1964! „Tokio“ war das Stichwort, um von Ost nach West durch einen 145 m langen Tunnel unter<br />

der Bernauer Straße zu kommen. Die Aktion „Tunnel 57“ wurde Egon Schulze zum Verhängnis. Er<br />

starb im Kugelhagel seiner eigenen Kameraden.<br />

Der Vortragende Winfried Schweitzer war am Tunnelbau beteiligt und wird aus eigener Erfahrung<br />

berichten.<br />

Moderation: Eva Geffers<br />

Veranstaltungsort: Landeszentrale für politische Bildung, 10787 Berlin, An der Urania 4 - 10<br />

Ecke Kurfürstenstraße<br />

Verkehrsverbindungen: U1, U2, U3 Wittenbergplatz/Nollendorfplatz, Bus 100, M29, 187, Haltestelle Schillstraße,<br />

Bus 106, M19, M46 - Haltestelle An der Urania<br />

Impressum<br />

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder!<br />

V.i.S.d.P.: Eva Geffers. Redaktion: Eva Geffers, Lektor: Dr. Klaus Riemer, Layout: Karin Rölle, ZeitZeugenBörse e.V., Ackerstr. 13,<br />

10115 Berlin, Tel: 030-44046378, Fax: 030-44046379, Mail: info@zeitzeugenboerse.de, web: www.zeitzeugenboerse.de<br />

Büro: Mo, Mi, Fr 10 –13 Uhr, Druck: Typowerkstätten Bodoni, Linienstrasse 71, 10119 Berlin. Tel: 030-2825137, Fax: 030-28387568,<br />

Mail: info@bodoni.org, Redaktionsschluss für die Novemberausgabe ist der 15. Oktober 2010. Kürzungen und redaktionelle Bearbei-<br />

tungen der eingesandten Beiträge bleiben der Redaktion vorbehalten. Den Wunsch nach Kontrolle vor der Veröffentlichung bitte extra<br />

und mit Tel.-Nr. vermerken. Wenn Sie den ZeitZeugenBrief statt per Post per E-Mail erhalten wollen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail!<br />

Über Spenden freuen wir uns sehr: Bank für Sozialwirtschaft BLZ 10020500, Kontonummer: 3340701