(AGV) Studenten-Wallfahrt 2009 - Unitas

(AGV) Studenten-Wallfahrt 2009 - Unitas

(AGV) Studenten-Wallfahrt 2009 - Unitas

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

2<br />

INHALT Dokumentiert: Der Papstbrief an die Bischöfe > 03<br />

Herausgeber und Verlag<br />

Verband der wissenschaftlichen katholischen <strong>Studenten</strong>vereine e.V.,<br />

Aachener Str. 29, 41564 Kaarst (Büttgen), Tel. 02131 / 27 17 25, Fax 0 21 31 / 27 59 60,<br />

Homepage: www.unitas.org, E-Mail: vgs@unitas.org, stiftung@unitas.org<br />

Vorort<br />

W.K.St.V. UNITAS Landshut Köln<br />

Pantaleonswall 32, 50676 Köln, Tel.: 0221 / 92 32 054,<br />

E-Mail: landshut@unitas.org, vop@unitas.org<br />

Vorortspräsident<br />

Benedikt Schwedhelm, Pantaleonswall 32, 50676 Köln, Tel.: 0221 / 92 32 054,<br />

Mobil: 0177 / 7196882, E-Mail: benedikt_schwedhelm@gmx.de; vop@unitas.org<br />

Verbands-Konten<br />

PAX-Bank Köln, Nr. 28 796 013, BLZ 370 601 93<br />

Spendenkonten<br />

Stiftung UNITAS 150plus: Pax-Bank e.G., Köln, Kto.-Nr. 444 555, BLZ 370 601 93,<br />

Bank für Sozialwirtschaft, Kto.-Nr. 80 61 000, BLZ 370 205 00<br />

Soziales Projekt: Spk Bonn, Kto.-Nr. 71 61, BLZ 380 500 00, Verwendungszweck: Osek<br />

Schriftleitung<br />

Dr. Christof M. Beckmann, Hülsmannstr. 74, 45355 Essen-Borbeck,<br />

Tel. 0201 / 66 47 57 (p), 0208 / 46 84 99 61 (d), FAX 0208 / 46 84 99 69,<br />

E-Mail: unitas@unitas.org, kipnrw@aol.com<br />

Hermann-Josef Großimlinghaus (Bonn), Rheinstraße 12, 53179 Bonn,<br />

Tel. 0228 / 21 14 87, 0228 / 10 32 68 (d), E-Mail: H.Grossimlinghaus@DBK.de<br />

Der Bezugspreis der unitas beträgt halbjährlich 2,50 EUR zzgl. Zustellgebühr. Für Mitglieder<br />

des UNITAS-Verbandes ist er im jährlichen Verbandsbeitrag von 60,- EUR enthalten.<br />

Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers<br />

und der Redaktion dar.<br />

Fotos: C. Beckmann, H.-J. Grossimlinghaus, L'Osservatore Romano, Reinhold Reisch,<br />

Reinhold Schönemund, privat.<br />

Druck<br />

DZE Druckzentrum, Essen<br />

Redaktionsschluss für die Ausgabe 2/<strong>2009</strong>: 18.05.<strong>2009</strong><br />

unitas 1/<strong>2009</strong><br />

In memoriam Bbr. Walter Keller > 06<br />

Europa: EU-Parlamentspräsident Prof. Pöttering > 08<br />

60 Jahre Bundesrepublik: Friedrich Nowottny > 10<br />

Die Krise als Chance: Kirche und Wirtschaft > 15<br />

<strong>AGV</strong>: Sozialpolitische Standpunkte & Wahlprüfsteine > 20<br />

AHB-/HDB-Tag: Die Zukunft des Sozialstaats > 27<br />

Aktiventag in Essen: Stammzellforschung > 32<br />

Schönstatt und die UNITAS: P. Josef Kentenich > 46<br />

Bbr. Eduard Müller: Ehrung für „Lübecker Märtyrer“ > 52<br />

Lebendiges Christentum: Denkanstoss zur GV > 56<br />

unitas<br />

Zeitschrift des Verbandes der wissenschaftlichen<br />

katholischen <strong>Studenten</strong>vereine UNITAS<br />

ISSN-Nr.0344-9769<br />

Aus dem Verband > 59<br />

Namen & Nachrichten > 70<br />

In memoriam > 76<br />

FORUM / Leserbriefe > 79<br />

Bücher / Medien > 81<br />

Geburtstage von März bis Juni > 83<br />

Einladung zum AHB-/HDB-Tag in Münster > 88<br />

Liebe Leser,<br />

liebe Bundesschwestern und Bundesbrüder!<br />

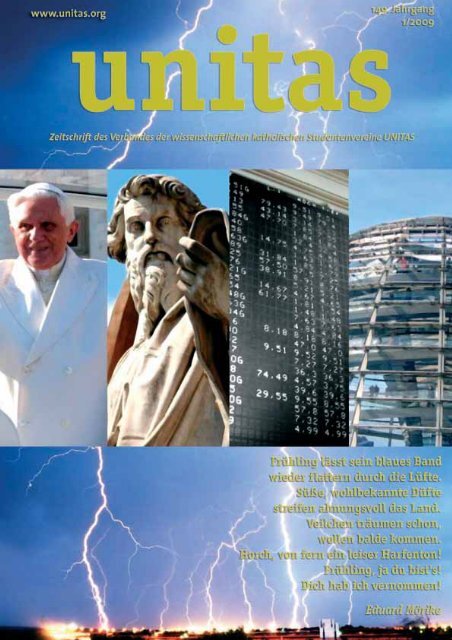

... „Frühling lässt sein blaues Band...“ – oft genug in diesen<br />

Wochen will einem sogar keine naturromantische Ader pulsen.<br />

Eher schwillt einem der Kamm. So scheint es manchen im Verband<br />

zu gehen, die sich im Internet zu den Themen unserer Zeit<br />

heftige Argumenteschlachten lieferten. Was da durch den Wolf<br />

gedreht wurde, nahm Bezug auf so einige „wohlbekannte Düfte“,<br />

die „ahnungsvoll das Land“ streiften. Und viele Veilchen, die sich<br />

anschickten, sich langsam träumend ans Licht zu recken, sind im<br />

Schockverfahren mit Donner und Blitz geweckt worden. Dabei<br />

ging der leise Harfenton des Frühlings im Getrampel einer berittenen<br />

Medienartillerie unter und verstummte im unaufhörlichen<br />

Kartätschenlärm der Nachrichtenlage: „Schwarzer Freitag<br />

reloaded“ hieß es, Börsenkrach und Inflationsgefahr bestimmten<br />

die Debatte, Millionenabfindungen für Versager, Staatsinterventionen<br />

und der drohende Abgrund bestimmten die Debatten.<br />

Säfte treiben, Knospen knallen<br />

Aber längst nicht nur das. Denn wer wollte sich mit Weltuntergangsstimmungen<br />

aufhalten, als das Thema langsam allen<br />

auf den Geist zu gehen drohte und erschöpft behandelt schien?<br />

Dankbar und engagiert von den Meinungsbildnern der Republik<br />

aufgenommen, kam da das Thema um die so genannten „Traditionalisten“<br />

gerade recht: Die hochpeitschenden medialen<br />

Wogen der Erregung schwappten wie ein Tsunami über dem<br />

Vatikan zusammen. Und wer als Normalgläubiger nicht komplett<br />

abtauchte, der kam heftig ins Schwimmen. Bissige Kommentare,<br />

humorig-befriedigte Experten, die es schon immer besser wussten,<br />

Klingelalarm bei Beratungs- und Austrittsstellen – die Papstkirche<br />

mit dem Rücken zur Wand. Und als ob das nicht reichte,<br />

nahm das angeschlagene Kirchenschiff nach kurzer Spielpause<br />

gleich noch mehr Wasser: Während Millionen Afrikaner vor<br />

Freude über päpstlichen Besuch schon auf den Straßen tanzten,<br />

ereiferte man sich in der zweiten Halbzeit öffentlich über ein<br />

offensichtlich gestörtes Verhältnis der Kirche zur sexuellen Aufklärung<br />

– es traf zwar kaum das Thema der Reise, war auch nichts<br />

Neues, aber auf jeden Fall noch weniger stimmungsfördernd.<br />

Denn auch die Politik schiebt derzeit kaum Glücksfaktoren in<br />

Sichtweite: Die Herausforderungen sind gewaltig, aber der Ehrgeiz<br />

der Großen im Stellungsgefecht auch. Im Super-Wahljahr<br />

werden Freund-Feind-Bilder sortiert und reaktiviert, während die<br />

in randständiger Radikalisierung wachsenden Polit-Sekten kaum<br />

zur Beruhigung der Gemüter beitragen. Schon gar nicht entsetzliche<br />

Verbrechen wie die Schulmorde, die zahllose Menschen tief<br />

berührt haben.<br />

Dies alles sollte uns nicht vom Nachdenken abhalten – im<br />

Gegenteil. Darüber, wo wir gefordert sind in allen diesen Fragen.<br />

Auch darüber, was es bedeutet, über alle Zeitthemen hinaus einer<br />

Gemeinschaft mit dem Namen „UNITAS“ anzugehören – ein<br />

hoher Anspruch. Gerade im Gespräch unter vielen Generationen:<br />

Was Begegnung und Austausch von Jung und Alt möglich macht,<br />

lässt sich etwa auf den Seiten des Kondolenzbuches nachspüren,<br />

das zum Tode unseres Ehrenseniors Walter Keller im Internet<br />

eröffnet wurde. Es ist ein Dank, wie er für viele wichtige und gute<br />

Begegnungen in unserem Leben gilt. Und dem wir uns jederzeit<br />

anschließen können.<br />

Wir sehen uns bei der 132. Generalversammlung in Marburg.<br />

semper in unitate,<br />

Dr. Christof M. Beckmann ( M3, B2, M5 )<br />

Editorial

„ER WIRD UNS LEITEN – AUCH IN TURBULENTEN ZEITEN...“<br />

Dokumentiert: Der Papstbrief an die Bischöfe<br />

Auch dem Vatikan können Fehler unterlaufen: Das räumte Papst Benedikt XVI. in einem persönlichen Brief an die Bischöfe weltweit zur<br />

umstrittenen Rücknahme von Exkommunikationen ein. Dabei kündigt er Konsequenzen an. In dem am 12. März <strong>2009</strong> im Vatikan veröffentlichten<br />

Brief bekräftigte der Papst nachdrücklich seinen Willen zur Versöhnung, beklagt aber auch die „Feindseligkeit“, die ihm im<br />

Streit um die Pius-Bruderschaft und den Holocaust-Leugner Richard Williamson entgegengeschlagen sei. Im Folgenden dokumentieren<br />

wir den Wortlaut des Briefes nach der autorisierten Fassung des Pressesaals des Heiligen Stuhls.<br />

„BRIEF SEINER HEILIGKEIT PAPST BENEDIKT XVI.<br />

AN DIE BISCHÖFE DER KATHOLISCHEN KIRCHE<br />

IN SACHEN AUFHEBUNG DER EXKOMMUNIKATION<br />

DER VIER VON ERZBISCHOF LEFEBVRE GEWEIHTEN BISCHÖFE<br />

Liebe Mitbrüder im bischöflichen Dienst!<br />

Die Aufhebung der Exkommunikation für die vier von Erzbischof<br />

Lefebvre im Jahr 1988 ohne Mandat des Heiligen Stuhls geweihten<br />

Bischöfe hat innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche aus<br />

vielfältigen Gründen zu einer Auseinandersetzung von einer Heftigkeit<br />

geführt, wie wir sie seit langem nicht mehr erlebt haben. Viele<br />

Bischöfe fühlten sich ratlos vor einem Ereignis, das unerwartet gekommen<br />

und kaum positiv in die Fragen und Aufgaben der Kirche<br />

von heute einzuordnen war. Auch wenn viele Hirten und Gläubige<br />

den Versöhnungswillen des Papstes grundsätzlich positiv zu werten<br />

bereit waren, so stand dagegen doch die Frage nach der Angemessenheit<br />

einer solchen Gebärde angesichts der wirklichen Dringlichkeiten<br />

gläubigen Lebens in unserer Zeit. Verschiedene Gruppierungen<br />

hingegen beschuldigten den Papst ganz offen, hinter das Konzil<br />

zurückgehen zu wollen: eine Lawine von Protesten setzte sich in<br />

Bewegung, deren Bitterkeit Verletzungen sichtbar machte, die über<br />

den Augenblick hinausreichen. So fühle ich mich gedrängt, an Euch,<br />

liebe Mitbrüder, ein klärendes Wort zu richten, das helfen soll, die<br />

Absichten zu verstehen, die mich und die zuständigen Organe des<br />

Heiligen Stuhls bei diesem Schritt geleitet haben. Ich hoffe, auf<br />

diese Weise zum Frieden in der Kirche beizutragen.<br />

Eine für mich nicht vorhersehbare Panne bestand darin, daß die<br />

Aufhebung der Exkommunikation überlagert wurde von dem Fall<br />

Williamson. Der leise Gestus der Barmherzigkeit gegenüber vier<br />

gültig, aber nicht rechtmäßig geweihten Bischöfen erschien plötzlich<br />

als etwas ganz anderes: als Absage an die christlich-jüdische<br />

Versöhnung, als Rücknahme dessen, was das Konzil in dieser Sache<br />

zum Weg der Kirche erklärt hat. Aus einer Einladung zur Versöhnung<br />

mit einer sich abspaltenden kirchlichen Gruppe war auf diese<br />

Weise das Umgekehrte geworden: ein scheinbarer Rückweg hinter<br />

alle Schritte der Versöhnung von Christen und Juden, die seit dem<br />

Konzil gegangen wurden und die mitzugehen und weiterzubringen<br />

von Anfang an ein Ziel meiner theologischen Arbeit gewesen war.<br />

Daß diese Überlagerung zweier gegensätzlicher Vorgänge eingetreten<br />

ist und den Frieden zwischen Christen und Juden wie auch den<br />

Frieden in der Kirche für einen Augenblick gestört hat, kann ich nur<br />

zutiefst bedauern. Ich höre, daß aufmerksames Verfolgen der im<br />

Internet zugänglichen Nachrichten es ermöglicht hätte, rechtzeitig<br />

von dem Problem Kenntnis zu erhalten. Ich lerne daraus, daß wir<br />

beim Heiligen Stuhl auf diese Nachrichtenquelle in Zukunft aufmerksamer<br />

achten müssen. Betrübt hat mich, daß auch Katholiken,<br />

die es eigentlich besser wissen konnten, mit sprungbereiter Feindseligkeit<br />

auf mich einschlagen zu müssen glaubten. Um so mehr<br />

danke ich den jüdischen Freunden, die geholfen haben, das Mißverständnis<br />

schnell aus der Welt zu schaffen und die Atmosphäre<br />

der Freundschaft und des Vertrauens wiederherzustellen, die – wie<br />

zur Zeit von Papst Johannes Paul II. – auch während der ganzen Zeit<br />

meines Pontifikats bestanden hatte und gottlob weiter besteht.<br />

Eine weitere Panne, die ich ehrlich bedaure, besteht darin, daß<br />

Grenze und Reichweite der Maßnahme vom 21. 1. <strong>2009</strong> bei der<br />

Veröffentlichung des Vorgangs nicht klar genug dargestellt worden<br />

sind. Die Exkommunikation trifft Personen, nicht Institutionen.<br />

Bischofsweihe ohne päpstlichen Auftrag bedeutet die Gefahr eines<br />

Schismas, weil sie die Einheit des Bischofskollegiums mit dem Papst<br />

in Frage stellt. Die Kirche muß deshalb mit der härtesten Strafe, der<br />

Exkommunikation, reagieren, und zwar, um die so Bestraften zur<br />

Reue und in die Einheit zurückzurufen. 20 Jahre nach den Weihen ist<br />

dieses Ziel leider noch immer nicht erreicht worden. Die Rücknahme<br />

der Exkommunikation dient dem gleichen Ziel wie die Strafe selbst:<br />

noch einmal die vier Bischöfe zur Rückkehr einzuladen. Diese Geste<br />

war möglich, nachdem die Betroffenen ihre grundsätzliche Anerkennung<br />

des Papstes und seiner Hirtengewalt ausgesprochen hatten,<br />

wenn auch mit Vorbehalten, was den Gehorsam gegen seine<br />

Lehrautorität und gegen die des Konzils betrifft.<br />

Damit komme ich zur Unterscheidung von Person und Institution<br />

zurück. Die Lösung der Exkommunikation war eine Maßnahme<br />

im Bereich der kirchlichen Disziplin: Die Personen wurden von der<br />

Gewissenslast der schwersten Kirchenstrafe befreit. Von dieser disziplinären<br />

Ebene ist der doktrinelle Bereich zu unterscheiden. Daß<br />

die Bruderschaft Pius’ X. keine kanonische Stellung in der Kirche hat,<br />

beruht nicht eigentlich auf disziplinären, sondern auf doktrinellen<br />

Gründen. Solange die Bruderschaft keine kanonische Stellung in der<br />

Kirche hat, solange üben auch ihre Amtsträger keine rechtmäßigen<br />

Ämter in der Kirche aus. Es ist also zu unterscheiden zwischen der<br />

die Personen als Personen betreffenden disziplinären Ebene und der<br />

doktrinellen Ebene, bei der Amt und Institution in Frage stehen. Um<br />

es noch einmal zu sagen: Solange die doktrinellen Fragen nicht<br />

geklärt sind, hat die Bruderschaft keinen kanonischen Status in der<br />

Kirche und solange üben ihre Amtsträger, auch wenn sie von der<br />

Kirchenstrafe frei sind, keine Ämter rechtmäßig in der Kirche aus.<br />

Angesichts dieser Situation beabsichtige ich, die Päpstliche<br />

Kommission „Ecclesia Dei“, die seit 1988 für diejenigen Gemeinschaften<br />

und Personen zuständig ist, die von der Bruderschaft Pius’<br />

X. oder ähnlichen Gruppierungen kommend in die volle Gemeinschaft<br />

mit dem Papst zurückkehren wollen, in Zukunft mit der<br />

Glaubenskongregation zu verbinden. Damit soll deutlich werden,<br />

daß die jetzt zu behandelnden Probleme wesentlich doktrineller<br />

Natur sind, vor allem die Annahme des II. Vatikanischen Konzils und<br />

des nachkonziliaren Lehramts der Päpste betreffen. Die kollegialen<br />

Organe, mit denen die Kongregation die anfallenden Fragen bearbeitet<br />

(besonders die regelmäßige Kardinalsversammlung an den<br />

Mittwochen und die ein- bis zweijährige Vollversammlung), garantieren<br />

die Einbeziehung der Präfekten verschiedener römischer<br />

Kongregationen und des weltweiten Episkopats in die zu fällenden<br />

Entscheidungen. Man kann die Lehrautorität der Kirche nicht im<br />

Jahr 1962 einfrieren – das muß der Bruderschaft ganz klar sein. >><br />

unitas 1/<strong>2009</strong> 3

Aber manchen von denen, die sich als große Verteidiger des Konzils<br />

hervortun, muß auch in Erinnerung gerufen werden, daß das II.<br />

Vaticanum die ganze Lehrgeschichte der Kirche in sich trägt. Wer<br />

ihm gehorsam sein will, muß den Glauben der Jahrhunderte annehmen<br />

und darf nicht die Wurzeln abschneiden, von denen der<br />

Baum lebt.<br />

Ich hoffe, liebe Mitbrüder, daß damit die positive Bedeutung wie<br />

auch die Grenze der Maßnahme vom 21. 1. <strong>2009</strong> geklärt ist. Aber nun<br />

bleibt die Frage:War das notwendig? War das wirklich eine Priorität?<br />

Gibt es nicht sehr viel Wichtigeres? Natürlich gibt es Wichtigeres<br />

und Vordringlicheres. Ich denke, daß ich die Prioritäten des Pontifikats<br />

in meinen Reden zu dessen Anfang deutlich gemacht habe. Das<br />

damals Gesagte bleibt unverändert meine Leitlinie. Die erste Priorität<br />

für den Petrusnachfolger hat der Herr im Abendmahlssaal unmißverständlich<br />

fixiert: „Du aber stärke deine Brüder“ (Lk 22, 32).<br />

Petrus selber hat in seinem ersten Brief diese Priorität neu formuliert:„Seid<br />

stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach<br />

der Hoffnung fragt, die in euch ist“ (1 Petr 3, 15). In unserer Zeit, in der<br />

der Glaube in weiten Teilen der Welt zu verlöschen droht wie eine<br />

Flamme, die keine Nahrung mehr findet, ist die allererste Priorität,<br />

Gott gegenwärtig zu machen in dieser Welt und den Menschen den<br />

Zugang zu Gott zu öffnen. Nicht zu irgendeinem Gott, sondern zu<br />

dem Gott, der am Sinai gesprochen hat; zu dem Gott, dessen Gesicht<br />

wir in der Liebe bis zum Ende (Joh 13, 1) – im gekreuzigten und<br />

auferstandenen Jesus Christus erkennen. Das eigentliche Problem<br />

unserer Geschichtsstunde ist es, daß Gott aus dem Horizont der<br />

Menschen verschwindet und daß mit dem Erlöschen des von Gott<br />

kommenden Lichts Orientierungslosigkeit in die Menschheit hereinbricht,<br />

deren zerstörerische Wirkungen wir immer mehr zu sehen<br />

bekommen.<br />

Die Menschen zu Gott, dem in der Bibel sprechenden Gott zu<br />

führen, ist die oberste und grundlegende Priorität der Kirche und<br />

des Petrusnachfolgers in dieser Zeit. Aus ihr ergibt sich dann von<br />

selbst, daß es uns um die Einheit der Glaubenden gehen muß. Denn<br />

ihr Streit, ihr innerer Widerspruch, stellt die Rede von Gott in Frage.<br />

Daher ist das Mühen um das gemeinsame Glaubenszeugnis der<br />

Christen – um die Ökumene – in der obersten Priorität mit eingeschlossen.<br />

Dazu kommt die Notwendigkeit, daß alle, die an Gott<br />

glauben, miteinander den Frieden suchen, versuchen einander<br />

näher zu werden, um so in der Unterschiedenheit ihres Gottesbildes<br />

doch gemeinsam auf die Quelle des Lichts zuzugehen – der interreligiöse<br />

Dialog. Wer Gott als Liebe bis ans Ende verkündigt, muß das<br />

Zeugnis der Liebe geben: den Leidenden in Liebe zugewandt sein,<br />

Haß und Feindschaft abwehren – die soziale Dimension des christlichen<br />

Glaubens, von der ich in der Enzyklika „Deus caritas est“<br />

gesprochen habe.<br />

Wenn also das Ringen um den Glauben, um die Hoffnung und<br />

um die Liebe in der Welt die wahre Priorität für die Kirche in dieser<br />

Stunde (und in unterschiedlichen Formen immer) darstellt, so gehören<br />

doch auch die kleinen und mittleren Versöhnungen mit dazu.<br />

Daß die leise Gebärde einer hingehaltenen Hand zu einem großen<br />

Lärm und gerade so zum Gegenteil von Versöhnung geworden ist,<br />

müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber nun frage ich doch: War und<br />

ist es wirklich verkehrt, auch hier dem Bruder entgegenzugehen,„der<br />

etwas gegen dich hat“ und Versöhnung zu versuchen (vgl. Mt 5, 23f)?<br />

Muß nicht auch die zivile Gesellschaft versuchen, Radikalisierungen<br />

zuvorzukommen, ihre möglichen Träger – wenn irgend möglich –<br />

zurückzubinden in die großen gestaltenden Kräfte des gesellschaftlichen<br />

Lebens, um Abkapselung und all ihre Folgen zu vermeiden?<br />

Kann es ganz falsch sein, sich um die Lösung von Verkrampfungen<br />

und Verengungen zu bemühen und dem Raum zu geben, was sich an<br />

Positivem findet und sich ins Ganze einfügen läßt? Ich habe selbst in<br />

den Jahren nach 1988 erlebt, wie sich durch die Heimkehr von vorher<br />

von Rom sich abtrennenden Gemeinschaften dort das innere Klima<br />

verändert hat; wie die Heimkehr in die große, weite und gemeinsame<br />

Kirche Einseitigkeiten überwand und Verkrampfungen löste, so<br />

daß nun daraus positive Kräfte für das Ganze wurden. Kann uns eine<br />

4<br />

unitas 1/<strong>2009</strong><br />

Gemeinschaft ganz gleichgültig sein, in der es 491 Priester, 215<br />

Seminaristen, 6 Seminare, 88 Schulen, 2 Universitäts-Institute, 117<br />

Brüder und 164 Schwestern gibt? Sollen wir sie wirklich beruhigt von<br />

der Kirche wegtreiben lassen? Ich denke zum Beispiel an die 491<br />

Priester. Das Geflecht ihrer Motivationen können wir nicht kennen.<br />

Aber ich denke, daß sie sich nicht für das Priestertum entschieden<br />

hätten, wenn nicht neben manchem Schiefen oder Kranken die Liebe<br />

zu Christus da gewesen wäre und der Wille, ihn und mit ihm den<br />

lebendigen Gott zu verkünden. Sollen wir sie einfach als Vertreter<br />

einer radikalen Randgruppe aus der Suche nach Versöhnung und<br />

Einheit ausschalten? Was wird dann werden?<br />

Gewiß, wir haben seit langem und wieder beim gegebenen Anlaß<br />

viele Mißtöne von Vertretern dieser Gemeinschaft gehört –<br />

Hochmut und Besserwisserei, Fixierung in Einseitigkeiten hinein<br />

usw. Dabei muß ich der Wahrheit wegen anfügen, daß ich auch eine<br />

Reihe bewegender Zeugnisse der Dankbarkeit empfangen habe, in<br />

denen eine Öffnung der Herzen spürbar wurde. Aber sollte die<br />

Großkirche nicht auch großmütig sein können im Wissen um den<br />

langen Atem, den sie hat; im Wissen um die Verheißung, die ihr<br />

gegeben ist? Sollten wir nicht wie rechte Erzieher manches Ungute<br />

auch überhören können und ruhig aus der Enge herauszuführen<br />

uns mühen? Und müssen wir nicht zugeben, daß auch aus kirchlichen<br />

Kreisen Mißtönendes gekommen ist? Manchmal hat man<br />

den Eindruck, daß unsere Gesellschaft wenigstens eine Gruppe<br />

benötigt, der gegenüber es keine Toleranz zu geben braucht; auf die<br />

man ruhig mit Haß losgehen darf. Und wer sie anzurühren wagte –<br />

in diesem Fall der Papst –, ging auch selber des Rechts auf Toleranz<br />

verlustig und durfte ohne Scheu und Zurückhaltung ebenfalls mit<br />

Haß bedacht werden.<br />

Liebe Mitbrüder, in den Tagen, in denen mir in den Sinn kam, diesen<br />

Brief zu schreiben, ergab es sich zufällig, daß ich im Priesterseminar<br />

zu Rom die Stelle aus Gal 5, 13 – 15 auslegen und kommentieren<br />

mußte. Ich war überrascht, wie direkt sie von der Gegenwart<br />

dieser Stunde redet:„Nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das<br />

Fleisch, sondern dient einander in Liebe! Das ganze Gesetz wird in<br />

dem einen Wort zusammengefaßt: Du sollst deinen Nächsten lieben<br />

wie dich selbst! Wenn ihr einander beißt und zerreißt, dann<br />

gebt acht, daß ihr euch nicht gegenseitig umbringt.“ Ich war immer<br />

geneigt, diesen Satz als eine der rhetorischen Übertreibungen anzusehen,<br />

die es gelegentlich beim heiligen Paulus gibt. In gewisser<br />

Hinsicht mag er dies auch sein.<br />

Aber leider gibt es das „Beißen und Zerreißen“ auch heute in der<br />

Kirche als Ausdruck einer schlecht verstandenen Freiheit. Ist es verwunderlich,<br />

daß wir auch nicht besser sind als die Galater? Daß uns<br />

mindestens die gleichen Versuchungen bedrohen? Daß wir den<br />

rechten Gebrauch der Freiheit immer neu lernen müssen? Und daß<br />

wir immer neu die oberste Priorität lernen müssen: die Liebe? An<br />

dem Tag, an dem ich darüber im Priesterseminar zu reden hatte,<br />

wurde in Rom das Fest der Madonna della Fiducia – unserer Lieben<br />

Frau vom Vertrauen – begangen. In der Tat – Maria lehrt uns das<br />

Vertrauen. Sie führt uns zum Sohn, dem wir alle vertrauen dürfen. Er<br />

wird uns leiten – auch in turbulenten Zeiten. So möchte ich am<br />

Schluß all den vielen Bischöfen von Herzen danken, die mir in dieser<br />

Zeit bewegende Zeichen des Vertrauens und der Zuneigung, vor<br />

allem aber ihr Gebet geschenkt haben. Dieser Dank gilt auch allen<br />

Gläubigen, die mir in dieser Zeit ihre unveränderte Treue zum<br />

Nachfolger des heiligen Petrus bezeugt haben. Der Herr behüte uns<br />

alle und führe uns auf den Weg des Friedens. Das ist ein Wunsch, der<br />

spontan aus meinem Herzen aufsteigt, gerade jetzt zu Beginn der<br />

Fastenzeit, einer liturgischen Zeit, die der inneren Läuterung besonders<br />

förderlich ist und die uns alle einlädt, mit neuer Hoffnung auf<br />

das leuchtende Ziel des Osterfestes zu schauen.<br />

Mit einem besonderen Apostolischen Segen<br />

verbleibe ich im Herrn Euer<br />

[Benedictus PP. XVI]<br />

Aus dem Vatikan, am 10. März <strong>2009</strong>

VATIKANSTADT (Fidesdienst) –<br />

„Wenn ihr euch aus Christus<br />

speist und in Ihm lebt, wie der<br />

Apostel Paulus, dann werdet<br />

ihr nicht umhin können, von<br />

Ihm zu sprechen und Ihn<br />

unter vielen eurer Freunde<br />

und Altersgenossen bekannt<br />

zu machen und dafür zu sorgen,<br />

dass sie Ihn lieben. Die<br />

Kirche zählt auf euch, wenn es um diese anspruchsvolle Sendung<br />

geht: lasst euch von den Schwierigkeiten und Prüfungen nicht entmutigen“,<br />

heißt es in der Botschaft des Papstes zum 24. Weltjugendtag,<br />

der am 5. April, dem Palmsonntag, in den Diözesen<br />

gefeiert wird. Er steht unter dem Pauluswort „Denn wir haben unsere<br />

Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt“ (1 Tim 4,10).<br />

„Liebe Freunde, wie Paulus, zeugt vom<br />

Auferstandenen! … Macht ihn allen bekannt,<br />

unter euren Altersgenossen und unter den<br />

Erwachsenen, die auf der Suche nach der<br />

,großen Hoffnung‘ sind, die ihrem Leben<br />

Sinn gibt“, so der Heilige Vater weiter,<br />

„Wenn Jesus eure Hoffung geworden ist,<br />

dann sagt dies auch den anderen mit eurer<br />

Freude und mit eurem geistlichen, apostolischen<br />

und sozialen Engagement.Von Christus<br />

bewohnt, nachdem ihr euren ganzen Glauben<br />

auf ihn setzt und ihm euer ganzes Vertrauen<br />

schenkt, verbreitet diese Hoffnung auch um<br />

euch herum“. Der Papst fordert die Jugendlichen<br />

auf, Entscheidungen zu treffen, die<br />

ihren Glauben zum Ausdruck bringen und<br />

sich nicht von „Trugbildern“ verführen zu<br />

lassen, nicht der „Logik egoistischer Interessen“<br />

zu verfallen: „Der wahre Christ ist nie<br />

traurig, auch wenn er Prüfungen verschiedener<br />

Art gegenüber steht, denn die Gegenwart<br />

Jesu ist das Geheimnis seiner Freude und<br />

seines Friedens“.<br />

Die Frage der Hoffnung<br />

Mit Bezug auf das WJT-Thema <strong>2009</strong> betont Papst Benedikt XVI.,<br />

dass die Frage der Hoffnung in Wirklichkeit im Mittelpunkt unsers<br />

Lebens als Menschen und unserer Sendung als Christen steht, insbesondere<br />

in der heutigen Zeit: „Wir empfinden alle das Bedürfnis<br />

nach Hoffnung, doch nicht nach irgendeiner Hoffnung, sondern<br />

nach einer festen und glaubwürdigen Hoffnung, wie ich es auch in<br />

der Enzyklika „Spe salvi“ betont habe. Vor allem die Jugend ist eine<br />

Zeit der Hoffnung, den sie blickt mit vielen Erwartungen in die<br />

Zukunft“. In diesem Lebensabschnitt träten auch grundlegende existenzielle<br />

Fragen zutage und angesichts von Hindernissen, die<br />

manchmal unüberwindbar erscheinen frage man sich: „Wo soll ich<br />

die Hoffnung hernehmen und wie kann ich im Herzen diese<br />

Flamme am Brennen erhalten?“<br />

Gegen die Orientierungslosigkeit<br />

„Wie ich in der bereits zitierten Enzyklika „Spe salvi“ geschrieben<br />

habe, können Politik,Wissenschaft,Technik,Wirtschaft und jede<br />

andere materielle Ressource allein nicht die große Hoffnung schen-<br />

Botschaft des Papstes an die Jugendlichen<br />

zum Weltjugendtag am Palmsonntag<br />

ken, nach der wir uns sehnen. Diese Hoffnung kann nur Gott sein,<br />

der das Ganze umfasst und der uns geben und schenken kann, was<br />

wir allein nicht vermögen' (Nr. 31)“. Zu den hauptsächlichen Folgen<br />

des Gottvergessens gehöre die Orientierungslosigkeit, die unsere<br />

heutige Gesellschaft kennzeichne, „mit den Folgen der Einsamkeit<br />

und der Gewalt, der Unzufriedenheit und des Verlusts der Zuversicht,<br />

die nicht selten zu Verzweiflung führen“, so der Papst weiter.<br />

Er weist darauf hin, dass „die Hoffnungskrise vor allem die neue<br />

Generationen betrifft, die in einem soziokulturellen Kontext leben,<br />

in dem es keine Gewissheit, keine Werte und keine soliden Bezugspunkte<br />

gibt und die sich mit Schwierigkeiten konfrontiert sehen, die<br />

die eigenen Kräfte übersteigen.“<br />

Hier wendet sich der Papst auch an die vielen Jugendlichen, die<br />

„vom Leben verletzt, von einer persönlichen Unreife eingeschränkt<br />

sind, die oft Folge einer familiären Leere ist, einer permissiven Erziehung<br />

ohne feste Regeln und negativer<br />

oder traumatischer Erfahrungen. „Für<br />

einige – und leider sind es nicht wenige –<br />

ist der fast obligatorische Ausweg die<br />

entfremdende Flucht in gefährliche oder<br />

gewaltsame Verhaltensweisen, in die Abhängigkeit<br />

von Drogen und Alkohol, und<br />

in viele Formen der jugendlichen<br />

Unzufriedenheit“. Damit man diesen<br />

Jugendlichen die Hoffnung verkünden<br />

könne, so der Papst, sei eine Neuevangelisierung<br />

notwendig, „die den<br />

neuen Generationen hilft, zu erkennen,<br />

dass das wahre Gesicht Gottes die Liebe<br />

ist“. An die Jugendlichen „auf der Suche<br />

nach einer festen Hoffnung“ wendet sich<br />

der Papst mit den Worten des heiligen<br />

Paulus, der an die verfolgten Christen im<br />

damaligen Rom schrieb: „Der Gott der<br />

Hoffnung aber erfülle euch mit aller<br />

Freude und mit allem Frieden im<br />

Glauben, damit ihr reich werdet an<br />

Hoffnung in der Kraft des Heiligen<br />

Geistes“ (Röm, 15,13).<br />

Durch die Erfahrung des Glaubens wachsen<br />

Paulus habe sich als „Zeugen der Hoffnung“ inmitten vieler<br />

Schwierigkeiten und vielfältiger Prüfungen befunden und doch nie<br />

die Hoffnung verloren, die in ihm durch die Begegnung mit dem<br />

auferstandenen Christus auf dem Weg nach Damaskus entstanden<br />

war. „Wie er einst dem jungen Paulus begegnetet, so will Jesus<br />

auch jedem von euch begegnen, liebe Jugendliche“, so Papst<br />

Benedikt XVI.:„Wenn wir im Gebet unseren Glauben zum Ausdruck<br />

bringen, dann begegnen wir ihm bereits in der Finsternis, denn er<br />

will sich uns schenken. Das inständige öffnet das Herz, damit wir<br />

ihn empfangen können“. In diesem Zusammenhang erinnert der<br />

Papst auch an die Erfahrung in „Gruppe und Bewegungen, bei<br />

Treffen und gemeinsamen Wegen, bei denen wir lernen, wie wir<br />

beten können und damit wie wir durch die Erfahrung des Glaubens<br />

wachsen“. Maria als Mutter der Hoffnung, sei Beistand auf diesem<br />

Weg: „Sie, die die Hoffnung Israels verkörpert hat, die der Welt den<br />

Erlöser geschenkt hat, und am Fuß des Kreuzes voller Hoffnung<br />

war, ist für uns Vorbild und Beistand. Vor allem möge Maria<br />

Fürsprache für uns halten und uns aus der Finsternis unserer<br />

Schwierigkeiten zur strahlenden Morgenröte der Begegnung mit<br />

dem Auferstandenen leiten“.<br />

unitas 1/<strong>2009</strong> 5

Die Prinzipien in vorbildlicher Weise vorgelebt<br />

DER EHRENSENIOR, BBR. WALTER KELLER, WURDE IN MÜNCHEN ZU GRABE GETRAGEN<br />

Der Ehrensenior des UNITAS-Verbandes,<br />

Bbr. Ltd. Dir. a.D. Walter Keller,<br />

ist am Sonntag, 1. März <strong>2009</strong>, nach<br />

einer Herzoperation, die er zunächst<br />

gut überstanden hatte, im gesegneten<br />

Alter von 91 Jahren verstorben<br />

und zu seinem Schöpfer heimgegangen.<br />

Eine große Trauergemeinde gab<br />

Walter Keller am 5. März in München<br />

das letzte Geleit. Elf Chargenteams<br />

waren zur Messe angetreten und<br />

führten den langen Trauerzug an, der<br />

den verstorbenen Ehrensenior des<br />

Verbandes auf dem Nordfriedhof zur<br />

letzten Ruhe begleitete.<br />

„Dilexit ecclesiam!“<br />

Der Geistliche Beirat des Verbandes, Kpl.<br />

Helmut Wiechmann, sprach als Zelebrant<br />

des Requiems in der Allerheiligen-Kirche in<br />

München-Schwabing in seiner Predigt über<br />

die christliche Auferstehungshoffnung und<br />

nahm die unitarische Gemeinschaft ins<br />

Gebet. Er skizzierte ein erfülltes Leben „in absoluter<br />

Treue und Gradlinigkeit in Welt und<br />

Kirche“: Geprägt vom Glauben seiner Mutter<br />

und der Menschen im Lande der Hl. Hedwig,<br />

Schlesien, habe sich Walter Keller nicht nur<br />

im Beruf, sondern auch in Familie und<br />

UNITAS als präsent und stets bereit gezeigt,<br />

kompetent in der Sache und treu im Kleinen<br />

zu dienen:„Über sein Leben darf man schreiben:<br />

DILEXIT ECCLESIAM – Er liebte die<br />

Kirche! Sein Glaube prägte sein Leben und<br />

das Leben so vieler“, so der Zelebrant.<br />

Besonders erinnerte die Predigt an die<br />

lebenslange Freundschaft, die Walter Keller<br />

in diesem Geist mit Bbr. Ludwig Freibüter<br />

verband. Dabei verwies Bbr. Wiechmann<br />

6<br />

unitas 1/<strong>2009</strong><br />

auf ein „geistiges Testament“ des Verstorbenen,<br />

das dieser anlässlich seines 90. Geburtstags<br />

den Aktiven ans Herz legte: Darin<br />

hatte er deutlich herausgestellt, dass Fragen<br />

nach Organisation und Strukturen nur<br />

sekundär seien.„Wichtig ist nur die geistige<br />

Haltung und das katholische Prinzip. Das<br />

muss uneingeschränkt aufrecht erhalten<br />

bleiben“, erklärte Bbr. Keller damals. Der<br />

Verstorbene lebe nun in der Welt des Friedens<br />

der <strong>Unitas</strong> und der Caritas, so Bbr.<br />

Wiechmann. „Sein letzter Atemzug ist<br />

hineingenommen in den Heiligen Atem<br />

Gottes, den Atem des ewigen Lichtes, dass<br />

die Dunkelheit unseres Lebens erhellt, in<br />

den Atem der göttlichen Liebe und Barmherzigkeit.“<br />

Wer im Kleinen getreu war,<br />

dem werde ER auch im Großen getreu sein.<br />

Nachruf des<br />

Verbandsgeschäftsführers<br />

Auch Verbandsgeschäftsführer Bbr.<br />

Dieter Krüll würdigte in einer Ansprache<br />

nach dem Gottesdienst in der Allerheiligen-Kirche<br />

den Verstorbenen und sein<br />

Leben für die UNITAS. „Der Wissenschaftliche<br />

Katholische <strong>Studenten</strong>verband <strong>Unitas</strong><br />

e.V. und alle Bundesbrüder und Bundesschwestern<br />

trauern um ihren hochverehrten<br />

Ehrensenior Bbr. Ltd. Dir. a. D. Walter<br />

Keller, einen lieben, treuen Freund und<br />

Bundesbruder, der unsere unitarischen<br />

Prinzipien Virtus, Scientia, Amicitia in vorbildlicher<br />

Weise gelebt und vorgelebt hat“,<br />

erklärte der Verbandsgeschäftsführer. „In<br />

tief empfundener Dankbarkeit verneigen<br />

wir uns vor diesem großen Unitarier, dem<br />

der <strong>Unitas</strong>-Verband unendlich viel zu verdanken<br />

hat.“<br />

In seiner biografischen Skizze stellte<br />

Bbr. Krüll insbesondere den „Irrsinns und<br />

die Grausamkeit des Weltkrieges“ heraus,<br />

die Bbr. Walter Keller in Polen, Frankreich<br />

und beim Russlandfeldzug erfahren hatte.<br />

Prägend sei gewesen, dass er in englischer<br />

Kriegsgefangenschaft in Schottland mit<br />

zwei weiteren Unitariern nur dank des<br />

Eingreifens des Lagergeistlichen die Verschwörung<br />

eines Femegerichts unbelehrbarer<br />

Nazis am 20. April 1945 überlebte. Im<br />

Lager hatte er in Bbr. Dr. Ludwig Maria<br />

Freibüter einen gleichgesinnten, aufrech-<br />

ten Katholiken kennengelernt, dem er als<br />

Unitarier und Freund bis zu dessen Tod am<br />

20. August 2004 sein Leben lang verbunden<br />

bleiben sollte. Bbr. Krüll erinnerte an Bbr.<br />

Freibüters Bericht von der gemeinsamen<br />

Kriegsgefangenschaft: „In einer von den<br />

Engländern zugeteilten Baracke findet nun<br />

regelmäßig das heilige Messopfer statt.<br />

Und jeden Morgen wandert Walter Keller<br />

zum Gespött vieler Mitgefangener mit dem<br />

großen Kreuz quer durch das Lager zu dieser<br />

Baracke, um dort den Altar aufzubauen.<br />

Wer versteht heute noch, welch ein Bekennermut<br />

dazu gehörte.“<br />

Sozial, tolerant, frei<br />

Was eine solche Vita der Kriegsgeneration<br />

bedeute, „können wir uns heute überhaupt<br />

nicht mehr vorstellen“, erklärte Bbr.<br />

Krüll. Doch beeindruckende Fakten eines<br />

langen und erfüllten Lebens sagten nur<br />

wenig aus über den Menschen Walter<br />

Keller und die Triebfeder seines Handelns<br />

und seiner Arbeit in und für die <strong>Unitas</strong>, so<br />

der Verbandsgeschäftsführer.<br />

Dazu zitierte er aus einem Interview<br />

mit seinem Amtsvorgänger aus dem Jahr<br />

1992:„Die Motivation für den Eintritt in den<br />

<strong>Unitas</strong>-Verband ist klar und eindeutig.<br />

Bestechend für mich war die eindeutige

Zielsetzung und Aufgabenstellung des<br />

<strong>Unitas</strong>-Verbandes, seine religiöse Einstellung,<br />

seine Stellung zur Kirche, zu Papst<br />

und Bischöfen, sein soziales Engagement,<br />

seine Toleranz, bei der sich jeder so entfalten<br />

kann und angenommen wird, wie er<br />

von Gott geschaffen wurde, und die Ablehnung<br />

jeden Standesdünkels!“ Und an anderer<br />

Stelle sagte Bbr. Keller: „Im <strong>Unitas</strong>-<br />

Verband ist heute noch eine Orientierung<br />

und geistige Auseinandersetzung möglich;<br />

er vermittelt das richtige Menschen- und<br />

Weltbild sowie eine Werteordnung, die das<br />

Leben in Freiheit und in der Bindung an<br />

Gott ermöglicht.“<br />

Loyalität, Mut, Disziplin<br />

Sein Credo habe er in den unitarischen<br />

Prinzipien „virtus, scientia, amicitia“ verwirklicht<br />

gesehen. „Die Botschaft unserer Prinzipien<br />

war seine Mission, der er alles unterordnete.<br />

Walter Keller war im Namen Jesu ein<br />

Menschenfischer in der <strong>Unitas</strong>“, erklärte Bbr.<br />

Dieter Krüll und zitierte aus einer Festrede<br />

von Bbr. Alois Konstantin Fürst zu Löwenstein<br />

zum 80. Geburtstag des Ehrenseniors:<br />

„Walter Keller und <strong>Unitas</strong>, das ist eines. Und<br />

Du warst uns Vorbild. Vorbild, weil Du vieles<br />

von dem, was ich selber als richtig und wegweisend<br />

kannte und annahm, vorgelebt<br />

hast. Du hast ein Vorbild gegeben an Treue,<br />

Treue zu Deiner Kirche, Treue zu Deinem Verband,<br />

Treue zu Deiner Nation, an Loyalität,<br />

der Loyalität gegenüber den Jungen. Du hast<br />

Mut bewiesen und Disziplin.“<br />

„Nein, es ist genug, ich möchte zu<br />

mei-nem Herrgott gehen“, habe Bbr. Walter<br />

Keller bei einem Besuch am 1. Februar <strong>2009</strong><br />

in dem neuen Münchener Heim beim<br />

Scherzen über seinen zu erwartenden 100.<br />

Geburtstag in einigen Jahren erklärt. „Da<br />

war keinerlei Angst oder gar Bitterkeit,<br />

nein, nur tiefes Vertrauen und das Wissen<br />

um das ewige Leben in der Herrlichkeit<br />

seines Gottes“, unterstrich der Verbandsgeschäftsführer<br />

aus einer Ansprache.<br />

„Wir werden sein Vorbild stets in unseren<br />

Herzen bewahren! Wie es sicherlich<br />

sein Wunsch gewesen wäre möchte ich<br />

dem lieben Walter heute nachrufen: Vivat,<br />

floreat, crescat <strong>Unitas</strong> ad multos annos!<br />

Dies ist unser Versprechen, lieber Walter!“,<br />

unterstrich Bbr. Krüll in seinem Nachruf.<br />

Anfang Mai werde die UNITAS bei der<br />

Verbandsmesse anlässlich der 132. Generalversammlung<br />

des Verbandes in Marburg<br />

des Verstorbenen in besonderer Weise im<br />

Gebet gedenken.<br />

Statt Kränzen bat die Familie in Walters Sinne um<br />

eine Spende, entweder an die Stiftung UNITAS 150<br />

PLUS (PAX-Bank Köln, Kto. 32230016, BLZ:<br />

37060193; Spende Walter Keller) oder an das<br />

Soziale Projekt der <strong>Unitas</strong> (<strong>Unitas</strong>-Verband<br />

Soziales Projekt, Sparkasse KölnBonn, Kto. 7161, BLZ<br />

37050198; Stichwort: Osek / Spende Walter Keller).<br />

Die unitarische Trauergemeinde gab ihrem Ehrensenior in München das letzte Geleit.<br />

IN MEMORIAM WALTER KELLER<br />

Der gebürtige Breslauer, am 21. September im Kriegsjahr 1917 geboren und Schüler<br />

am Missionsgymnasium der Oblaten in Striegau, empfing das Sakrament der<br />

Firmung durch Adolf Kardinal Bertram und besuchte das Matthias-Gymnasium in<br />

Breslau bis zum Abitur 1937. Der bekennende Gegner der Nationalsozialisten meldete<br />

sich im zweiten Semester notgedrungen zum Militär, ist ab 1938 Soldat und<br />

Offizier. Bei der Invasion im September 1944 zunächst in belgischer Gefangenschaft,<br />

dann in ein englisches Lager überstellt, studiert er nach der Freilassung 1945 in<br />

München Jura. Dort wird er 1947 in die UNITAS Albertus-Magnus rezipiert, ist<br />

anschließend in Freiburg bei UNITAS Paulus und dann als Gründungssenior bei<br />

UNITAS Rheinfranken in Düsseldorf aktiv.<br />

Sein Beruf führte ihn zur Allianz in Frankfurt, der LVA in Düsseldorf und 1959 nach<br />

Würzburg zur LVA-Unterfranken. Der Direktor in der Rentenversicherungsanstalt wird<br />

auf der 85. GV in Tübingen 1962 als Nachfolger von Dr. Ludwig Florian zum Verbandsgeschäftsführer<br />

gewählt und ist bis 1985 in diesem Amt tätig. 1983 wurde er<br />

nach Ludwig Freibüter sen. (1959) und Dr. Ludwig Florian (1973) dritter Ehrensenior<br />

des Verbandes. Für seine Verdienste bereits 1973 mit der Goldenen UNITAS-Nadel<br />

ausgezeichnet, wurde Bbr. Walter Keller für seine vielfältigen Engagements neben<br />

dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse am Bande auch mit der Lorenz-Werthmann-<br />

Medaille der Caritas und dem Komturkreuz des Päpstlichen Sivesterordens geehrt.<br />

Seine B-Philisterschaften in 16 Altherrenvereinen und seine Ehrenmitgliedschaften<br />

in mehreren Vereinen zeugen von seinem großen Einsatz für die UNITAS. Zu seinem<br />

90. Geburtstag ehrte ihn der UNITAS-Verband mit einem großen Fest (vgl. „Walter<br />

Keller – Ein unitarisches Leben“, in: unitas 3-4/2007).<br />

unitas 1/<strong>2009</strong> 7

„Mehr Lust auf Europa!“ –<br />

EU-PARLAMENTSPRÄSIDENT PROF. DR. HANS-GERT PÖTTERING<br />

APPELLIERT ZUM EINSATZ FÜR EUROPÄISCHE WERTEGEMEINSCHAFT<br />

„Wir wählen in Deutschland am 7. Juni<br />

unsere Abgeordneten des Europäischen<br />

Parlaments. Europa wird immer<br />

bedeutsamer für die Vertretung unserer<br />

Werte und Interessen in der Welt!<br />

Dabei steht das Europäische Parlament<br />

im Mittelpunkt und deswegen<br />

ist es mein Rat an die Bürgerinnen<br />

und Bürger, diese Chance, Europa mitzugestalten,<br />

auch am 7. Juni wahrzunehmen.“<br />

Seinen leidenschaftlichen Appell richtete<br />

Prof. Hans-Gert Pöttering, Präsident des<br />

Europaparlaments, im Gespräch mit der<br />

Verbandszeitschrift vor allem an die Jugend<br />

und motivierte zu aktivem Einsatz für den<br />

europäischen Gedanken: „Die Europäische<br />

Union bedeutet für die junge Generation<br />

Chancen. Sie können überall dort arbeiten,<br />

wo sie möchten, die jungen Menschen kön-<br />

8<br />

unitas 1/<strong>2009</strong><br />

nen studieren, wo sie möchten, Europa gibt<br />

Unterstützung für die Ausbildung in anderen<br />

Ländern der Europäischen Union. Die<br />

Europäische Union ist in sich heute grenzenlos,<br />

wir haben eine gemeinsame europäische<br />

Währung: In vielen Ländern der<br />

Europäischen Union ist dies eine große<br />

Chance für die junge Generation im 21.<br />

Jahrhundert“, so Pöttering und forderte:<br />

„Mehr Lust auf Europa!“<br />

Europa –<br />

eine Wertegemeinschaft<br />

Prof. Pöttering, der seit 1979 dem Europäischen<br />

Parlament angehört, sprach am<br />

25. Februar beim Sozialpolitischen Aschermittwoch<br />

der Kirchen im Ruhrgebiet im<br />

Essener Dom zum Thema „Europa als<br />

Wertegemeinschaft – Die europäische<br />

Perspektive, Werte, Politik, Wirtschaft“ und<br />

betonte, die Europäische Union (EU) sei<br />

nicht nur eine geografische oder wirtschaftliche<br />

Gemeinschaft. „Die Würde des<br />

Menschen muss immer Maßstab<br />

allen Handelns sein, das ist der Kern<br />

unserer europäischen Überzeugung“,<br />

betonte der Vorsitzende des<br />

Parlaments und ehemalige Fraktionsvorsitzende<br />

der Europäischen<br />

Volkspartei (EVP). Aus diesem Selbstverständnis<br />

entsprängen Menschenrechte,<br />

Demokratie, Freiheit und<br />

Frieden genauso wie die christlichen<br />

Prinzipien von Gerechtigkeit und<br />

Solidarität.<br />

Die Entwicklung der Europäischen<br />

Union von den Römischen<br />

Verträgen 1957 bis zur heute 27<br />

Länder und 500 Millionen Menschen<br />

umfassenden Gemeinschaft zeige in<br />

ihrer Ost-Erweiterung, „dass sich das<br />

christliche Menschenbild gegen den<br />

totalitären Kommunismus durchgesetzt<br />

hat“, erklärte Pöttering. Er bedauerte,<br />

dass es nicht gelungen sei,<br />

den Gottesbezug in der Europäischen<br />

Verfassung zu verankern.<br />

„Doch wir sollten uns als Christen<br />

immer für unsere Prinzipien und<br />

Wertvorstellungen einsetzen, ob es<br />

in der Verfassung steht oder nicht“,<br />

unterstrich der Politiker. Europäer<br />

dürften nicht schweigen, wenn<br />

Menschenrechte und die Würde des<br />

Menschen verletzt würden. „Wir<br />

müssen uns öffnen für die Menschen in<br />

Europa und in der Welt, die noch keine<br />

Chance haben, in Freiheit zu leben.“ Hier<br />

nannte Pöttering Tibet genauso wie die<br />

Christen im Sudan und die Notwendigkeit<br />

einer Friedensregelung im Nahen Osten.<br />

Soeben von einem Aufenthalt im Gaza-<br />

Streifen und Israel zurückgekehrt, betonte<br />

er das „Recht auf Frieden“, und zwar auf<br />

beiden Seiten.„Die Würde der Menschen ist<br />

gleich, sowohl die der Israelis als auch die<br />

der Palästinenser“, unterstrich der Parlamentspräsident.<br />

Der Friedensprozess<br />

müsse weitergehen.<br />

Dialog der Kulturen<br />

angemahnt<br />

Nachdrücklich forderte Pöttering einen<br />

Dialog der Kulturen. „Unsere Zukunft wird<br />

in einem großen Maße davon abhängen,<br />

wie wir mit den Kulturen in der Welt zusammenarbeiten,<br />

vor allem mit dem<br />

Islam“, so die Überzeugung des CDU-<br />

Politikers. Er nannte es eine „politische und

moralische Pflicht“, einen Zusammenprall<br />

der Kulturen zu verhindern. Wenn Muslime<br />

in Europa in Moscheen beten könnten,<br />

müsse es auch Christen erlaubt sein, in islamischen<br />

Ländern ihren Glauben zu leben.<br />

Eine „Einbahnstraße“ dürfe es beim Dialog<br />

der Kulturen nicht geben. „Hier ist eine<br />

Toleranz gefordert, die das Respektieren<br />

anderer Kulturen beinhaltet“, so Pöttering.<br />

„Im Vatikan gibt es auch keine Moschee“,<br />

hatten sich Politiker bei seinem jüngsten<br />

Besuch in Saudi-Arabien herausgeredet,<br />

kritisierte Pöttering. Diese Sichtweise<br />

könne allenfalls für Orte wie Mekka oder<br />

Medina gelten, nicht aber für ein ganzes<br />

Land, habe er entgegnet. In vielen muslimischen<br />

Ländern lebten Hunderttausende<br />

christliche Gastarbeiter, die Gottesdienst<br />

feiern wollten, betonte der Parlamentspräsident.<br />

Warnung vor<br />

nationalen Egoismen<br />

Angesichts der Finanzkrise warnte der<br />

Parlamentspräsident vor nationalen Egoismen.<br />

„Der Markt ist kein Selbstzweck, er<br />

muss dem Menschen dienen“, sagte der<br />

Politiker. In der augenblicklichen Finanzund<br />

Wirtschaftskrise dürfe es keinen<br />

„Rückfall in den Nationalismus“ geben.<br />

Alleingänge bei der Unterstützung einzelner<br />

Wirtschaftsbereiche zerstörten den<br />

europäischen Binnenmarkt. Subventionen<br />

für einzelne Unternehmen oder die Errichtung<br />

von Zollschranken müssten unbedingt<br />

auf europäischer Ebene entschieden<br />

werden, um Europas Binnenmarkt zu bewahren.<br />

Hauptleidtragender sei sonst<br />

wegen des hohen Exports Deutschland.<br />

Pöttering warnte vor unbegrenzter Verschuldung,<br />

einer damit verbundenen Inflationsgefahr<br />

und forderte für das Bankensystem<br />

„Transparenz und eine verantwortungsvolle<br />

Kontrolle“:„Diese Gesetzgebung<br />

müssen wir in den nächsten Monaten verabschieden.“<br />

Mit Blick auf die Wirtschaft<br />

unterstrich er die zentrale Rolle der sozialen<br />

Marktwirtschaft. „Wir sind für den Markt,<br />

weil der Markt den Menschen Freiheit ermöglicht,<br />

aber der Markt ist kein Wert an<br />

sich und kein Zweck in sich, sondern er<br />

muss dem Menschen dienen. Und deswegen<br />

treten wir für die Soziale Marktwirtschaft,<br />

die im Übrigen auch in dem Vertrag<br />

von Lissabon, dem Reformvertrag der Europäischen<br />

Union, Eingang gefunden hat.“<br />

Gefragt zur Rolle der Kirchen im europäischen<br />

Einigungsprozess, machte Pöttering<br />

deutlich, dass ihr Beitrag unverzichtbar<br />

sei:„Die Kirchen sollten sich zu allen Fragen<br />

der Gesellschaftspolitik äußern und dazu<br />

gehört auch die europäische Einigung“,<br />

erklärte der Parlamentspräsident. „Die<br />

Kirchen sollten immer positiv-kritisch die<br />

Europapolitik begleiten. Das wäre mein<br />

Wunsch.“<br />

Robert Schuman<br />

ist ein Vorbild<br />

Bereits zu früherer Gelegenheit hatte<br />

sich Hans-Gert Pöttering im Interview mit<br />

der „<strong>Unitas</strong>“ zur Bedeutung des französischen<br />

Politikers und Bundesbruders<br />

Robert Schuman<br />

(1886 bis 1963) geäußert,<br />

für den am 23. Juni<br />

2004 nach 14-jährigen<br />

Vorarbeiten im Bistum<br />

Metz das Verfahren zur<br />

Seligsprechung im Vatikan<br />

aufgenommen worden<br />

war. Nachdrücklich<br />

unterstrich der Nachfolger<br />

des ersten EU-<br />

Parlamentspräsidenten<br />

die große Rolle des „Vaters<br />

Europas“ für die Gegenwart<br />

und Zukunft:„Robert<br />

Schuman ist ein großes<br />

Vorbild, weil er ein Mann<br />

des Friedens, des Ausgleichs<br />

und der Versöhnung<br />

war. Wenn er<br />

heilig gesprochen werden<br />

würde, würde es seinem Leben entsprechen.<br />

Aber dann sollte man nicht<br />

weitere Politiker heiligsprechen. Er sollte<br />

der krönende Abschluss sein“, erklärte<br />

Pöttering.<br />

Gerne erinnerte sich Pöttering im Gespräch<br />

mit der Verbandszeitschrift noch der<br />

125. UNITAS-Generalversammlung 2002 in<br />

Münster. Damals hatte der damalige EVP-<br />

Fraktionsvorsitzende als Festredner beim<br />

Festkommers in der Halle Münsterland<br />

gesprochen.<br />

C. Beckmann<br />

Zur Person<br />

Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering, geboren<br />

am 15. September 1945 in Bersenbrück /<br />

Niedersachsen.<br />

Studium der Rechtswissenschaften,<br />

Politik und Geschichte an den Universitäten<br />

Bonn und Genf sowie am Institut<br />

des Hautes Études Internationales, Genf.<br />

Studienaufenthalt an der Columbia<br />

University, New York, 1976 zweites juristisches<br />

Staatsexamen; 1974 Promotion,<br />

1974 bis 1980 europapolitischer Sprecher<br />

der Jungen Union Niedersachsen. 1976<br />

bis 1979 wissenschaftlicher Angestellter,<br />

zahlreiche Veröffentlichungen zur europäischen<br />

Politik, Berufung zum Honorarprofessor<br />

an der Universität Osnabrück<br />

im September 1995.<br />

Seit 1990 CDU-Kreisvorsitzender im<br />

Landkreis Osnabrück. Mitglied des<br />

Europäischen Parlaments seit 1979; 1981-<br />

1991 Landesvorsitzender der Europa-<br />

Union Niedersachsen, 1984 bis 1994 Vorsitzender<br />

des Unterausschusses „Sicherheit<br />

und Abrüstung“; 1994 bis 1999 stellvertretender<br />

Fraktionsvorsitzender der<br />

Europäischen Volkspartei, 1996-1999<br />

Leitung der Arbeitsgruppe „Erweiterung<br />

der Europäischen Union“. 1997-1999<br />

Präsident der Europa-Union Deutschland.<br />

Mitglied im Ausschuss für auswärtige<br />

Angelegenheiten, Menschenrechte,<br />

gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik,<br />

Fraktionsvorsitzender der<br />

EVP im Europäischen Parlament.<br />

Am 16. Januar 2007 wurde Prof. Hans-<br />

Gert Pöttering zum Präsidenten des<br />

Europäischen Parlaments gewählt.<br />

Weitere Quellen: Bistum Essen,<br />

Foto: Nicole Cronauge<br />

unitas 1/<strong>2009</strong> 9

60 Jahre Bundesrepublik Deutschland<br />

FRIEDRICH NOWOTTNY BEIM NEUJAHRSEMPFANG DER UNITAS-SALIA<br />

VON BBR. HERMANN-JOSEF GROSSIMLINGHAUS<br />

Wie jedes Jahr hatte die UNITAS-Salia Bonn zu ihrem Neujahrsempfang<br />

am 23. Januar wieder einen Ehrengast eingeladen:<br />

Friedrich Nowottny, ehemaliger WDR-Intendant und langjähriger<br />

Moderator des ARD-Fernsehmagazins „Bericht aus Bonn“, blickte<br />

zurück auf die vergangenen 60 Jahre seit der Gründung der Bundesrepublik<br />

Deutschland. Schon lange, bevor der populäre Medienmann<br />

eintraf, war der große Saal des Salia-Hauses bis auf den letzten<br />

Platz gefüllt. Manche konnten das Geschehen nur noch vom<br />

Foyer aus verfolgen. So freute sich Senior Robert Weichselbaum,<br />

rund 100 Gäste begrüßen zu können, darunter den Altherrenbunds-<br />

Vorsitzenden Heinrich Sudmann und Verbandsgeschäftsführer<br />

Dieter Krüll. Anekdotenreich und mit zahlreichen Aperçus ließ<br />

Friedrich Nowottny in Schlaglichtern die ersten 60 Jahre der<br />

Bundesrepublik Revue passieren.<br />

Nowottny lenkte zunächst den Blick auf<br />

die Haltung der Deutschen zu Politik und<br />

Politikern. Er sieht eine „gewisse Skepsis,<br />

wenn sie auf die Akteure der Politik schauen“.<br />

Sie seien oft verdrossen. Sie seien<br />

manchmal interessiert, aber nicht sehr.<br />

Politik werde eher beiläufig wahrgenommen.<br />

Doch dies kann nach Auffassung des<br />

Redners nicht verwundern angesichts der<br />

Kompliziertheit heutiger Probleme und der<br />

vorgeschlagenen Lösungswege. „Kein<br />

Mensch, außer vielleicht im Regierungsviertel<br />

in Berlin-Mitte und früher in Bonn,<br />

beschäftigt sich den ganzen Tag mit<br />

Politik.“ Dafür gebe es die Politiker, und die<br />

Bürger gingen davon aus, „dass Politik<br />

gefälligst funktionieren sollte“. Doch da<br />

bestünden oft Zweifel, ob dies auch tatsächlich<br />

der Fall ist.<br />

Zwischen Politikern<br />

und ihren Wählern habe<br />

es immer eine natürlichkritische<br />

Distanz gegeben,<br />

sagte Nowottny. Und dies<br />

sei auch gut so. Dennoch<br />

hält er die Beteiligung an<br />

den Wahlen zum Deutschen<br />

Bundestag im internationalen<br />

Vergleich für<br />

bemerkenswert hoch.<br />

Zwischen 1953 und 1987<br />

lag sie in den hohen 80er-<br />

Werten, 1972 bei der so<br />

genannten „Willy-Wahl“ –<br />

gemeint ist Willy Brandt –<br />

sogar bei 91 Prozent. Seit<br />

der Wiedervereinigung<br />

bröckeln die hohen Werte<br />

10<br />

unitas 1/<strong>2009</strong><br />

allerdings. „Unsere Brüder und Schwestern<br />

in den neuen Bundesländern wählen weniger<br />

als die Wessis“, so die Feststellung des<br />

Polit-Journalisten. Die ersten gesamtdeutschen<br />

Wahlen am 2.12.1990 kamen auf Beteiligungswerte<br />

von 77,8 Prozent; 2002<br />

waren es 79,1 Prozent und 2005 77,7 Prozent.<br />

Der Redner hob hervor, dass bei der ersten<br />

Bundestagswahl im Jahr 1949 78,5 Prozent<br />

der Deutschen zur Wahlurne gegangen<br />

waren, also mehr als bei der Wahl 2005.<br />

Abgeordnete sind<br />

ganz normale Menschen<br />

Friedrich Nowottny glaubt aber, dass<br />

Politikerverdrossenheit nur eine sehr pau-<br />

Friedrich Nowottny bei seinem lebendigen Rückblick auf die<br />

Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland seit ihrer<br />

Gründung im Jahr 1949<br />

schale und ungenaue Einschätzung ist<br />

für die schwindende Bereitschaft, wählen<br />

zu gehen. Inzwischen habe sich ja auch<br />

herumgesprochen, dass die Abgeordneten,<br />

ganz normale Menschen sind mit sehr<br />

unterschiedlichen Charaktereigenschaften,<br />

mit ganz unterschiedlichen Temperamenten<br />

und Begabungen, zumeist mit einem<br />

ausgeprägten Selbstwertgefühl. „Manche<br />

sollen sogar Machtgelüste haben“, spottete<br />

der ehemalige WDR-Intendant. Natürlich<br />

gebe es auch die Idealisten, „die ehrliche<br />

Haut“, aber ebenso die „skrupellosen Ehrgeizlinge“<br />

und die Abgeordneten, „die<br />

schon mal mit den Versuchungen zu kämpfen<br />

haben, die ihnen in Berlin und anderswo<br />

begegnen. „Allerdings wird es in unserem<br />

medienbestimmten Politikalltag für<br />

Politiker immer schwerer,<br />

ihr Tun im Verborgenen<br />

abzuwickeln“, so der<br />

erfahrene Journalist, der<br />

die bundesdeutsche Medienkultur<br />

maßgeblich<br />

mitgeprägt hat.<br />

Nowottny bedauerte<br />

in diesem Zusammenhang,<br />

dass es heute immer<br />

weniger Stammtische<br />

gebe. Dort habe<br />

man sich früher so richtig<br />

„abarbeiten“ können.<br />

„Also wenn sie einen<br />

haben, schätzen sie sich<br />

glücklich, räsonieren Sie,<br />

schimpfen oder loben<br />

Sie, wenn es um die<br />

Agenda 2010 oder das

Rauchverbot, um die Suche nach Abgaswerten<br />

oder die Verschrottungsprämien für<br />

acht Jahre alte Autos geht“, ermuntere der<br />

Redner die Zuhörer zum politischen Disput<br />

am Stammtisch.<br />

Abgeordnete müssen um geplante Vorhaben<br />

häufig werben und kämpfen – erst<br />

in den Parteien und dann bei den Wählern.<br />

Dabei geraten sie nicht selten intern und<br />

extern unter Druck: „Sie müssen ihr Verhalten<br />

abwägen, gelegentlich rechtfertigen;<br />

sie müssen oft dem Druck der<br />

Lobbyisten-Regimenter widerstehen“, stellte<br />

Nowotny fest. Die Zahl der Lobbyisten<br />

hat sich in Berlin gegenüber der Bonner Zeit<br />

verdreifacht und ist dort inzwischen ein<br />

wichtiger Wirtschaftszweig geworden. Und<br />

Friedrich Nowottny fordert: „Bei allem, was<br />

Abgeordnete tun, sollten sie daran denken,<br />

dass sie Vertreter des ganzen Volkes sind –<br />

gemäß Artikel 38 (1) des Grundgesetzes ‚an<br />

Aufträge und Weisungen nicht gebunden<br />

und nur ihrem Gewissen unterworfen‘.“<br />

Manchmal sei die Frage zu hören: „Verlangt<br />

man heute nicht einfach zu viel von<br />

der Politik?“ Doch das Mitgefühl des Vollblutjournalisten<br />

hält sich in Grenzen. Auch<br />

der erste Kanzler des damals noch geteilten<br />

Landes, Konrad Adenauer, habe seine<br />

Schwierigkeiten gehabt mit der CDU und<br />

der CSU, mit der Opposition, mit den<br />

Ländern und dem Bundesrat, mit Parteifreunden,<br />

mit der Wirtschaft und ihrer<br />

Lobby und mit den Besatzungsmächten, die<br />

die eigentlichen Herren im Lande waren.<br />

„Aber Konrad Adenauer war eine Autorität<br />

und bereit, autoritär und verantwortungsbewusst<br />

ohne Netz und doppelten Boden<br />

zu handeln, wo ihm das notwendig erschien“,<br />

so Nowottnys Antwort auf die Ausgangsfrage.<br />

Die Zahl seiner Freunde habe Adenauer<br />

immer überschaubar gehalten. Er habe<br />

seine ganz spezielle Sicht zum Thema<br />

„Freundschaft und Feindschaft in der Politik“<br />

gehabt. Freund und Feind waren bei<br />

ihm klar definiert in der Steigerung „Feind,<br />

Erzfeind, Parteifreund“. „Warum mir in diesem<br />

Zusammenhang gerade der Name<br />

Ypsilanti einfällt, weiß ich nicht“, spöttelte<br />

Friedrich Nowottny.<br />

Politikergenerationen seit 1949<br />

Dann blickte er zurück auf die verschiedenen<br />

Politikergenerationen seit der Gründung<br />

der Bundesrepublik. Die erste Bundesregierung<br />

sei noch von Persönlichkeiten<br />

dominiert worden, deren Auffassungen<br />

und Verhaltensformen den Werteskalen<br />

des 19. Jahrhunderts entsprochen hätten.<br />

Ihr folgte die „Front- und Kriegsgeneration“<br />

– Überlebende des II. Weltkriegs. „Es war<br />

gestern schon eindrucksvoll zu sehen, wie<br />

der alte Schmidt immer noch aus dieser<br />

Zeit geprägt ist“, bekannte der Redner fast<br />

etwas wehmütig im Blick auf<br />

eine Veranstaltung am<br />

Vortag in Hamburg anlässlich<br />

des 90. Geburtstags von<br />

Alt-Kanzler Helmut Schmidt.<br />

Dann folgten die so<br />

genannten „Flakhelfer“ und<br />

die „Volksstürmer“, zu denen<br />

sich auch Nowottny zählt.<br />

„Wir haben ja Kriegserfahrungen<br />

zu verarbeiten,<br />

die wir mit fünfzehn, sechzehn<br />

Jahren gemacht haben“,<br />

so der fast Achtzigjährige.<br />

Dann hätten sich –<br />

zunächst unmerklich und<br />

dann immer auffälliger – die<br />

68er in die politische Szene<br />

des Landes eingemischt.„Die<br />

Damen und Herren, die<br />

damals in den 70er und 80er<br />

Jahren diesen Staat abschotten<br />

wollten, genießen<br />

ja zumeist heute die staatlichen<br />

Pensionsregelungen<br />

und erinnern sich mit großem<br />

Vergnügen an die Zeiten,<br />

zu denen sie versucht<br />

haben, die Axt an dieses<br />

Staatsgebilde zu legen“, lautete<br />

der ironische Kommentar<br />

des Pioniers des Infotainments<br />

im deutschen Fernsehen.<br />

Es kam zu einer für<br />

Bonn und den Rest der<br />

Republik für die damalige<br />

Zeit neuen „Demonstrationskultur“,<br />

etwa gegen die<br />

Notstandsgesetze und die<br />

Nachrüstung. Die RAF habe<br />

versucht, die Bundesrepublik<br />

zu liquidieren, was ihr Gott<br />

sei Dank nicht gelungen sei.<br />

„Die heute gelegentliche<br />

Beweihräucherung dieser<br />

Terroristenbande kann ich<br />

überhaupt nicht begreifen“,<br />

ärgerte sich Nowottny.<br />

In der Folgezeit versammelten<br />

sich dann die Versprengten<br />

von links, aber<br />

auch das Protestpotenzial<br />

aus den bürgerlichen Lagern bei den<br />

„Grünen“, die 1983 in das Parlament einzogen.<br />

Die heutige Politikergeneration sieht<br />

Friedrich Nowottny als eine Mischung, die<br />

man nach Gutdünken als „Internet-,<br />

Google- oder Globalisierungsgeneration“<br />

bezeichnen könne. Der scharfzüngige Medienmann<br />

konnte sich an dieser Stelle die<br />

spöttische Bemerkung nicht verkneifen,<br />

dass bei manchen jungen, aufstrebenden<br />

Nachwuchspolitikern das Bemühen zu<br />

beobachten sei, „auf möglichst kurzem<br />

Wege an die Schaltstellen der Politik zu<br />

kommen nach dem Karrieremuster ‚Kreis-<br />

saal, Hörsaal, Plenarsaal‘.“<br />

„Wenn wir das heutige<br />

parlamentarische<br />

Getümmel in Bund und<br />

Ländern sehen, dürfen<br />

wir eines nicht vergessen:<br />

In den Bundestagen<br />

der Gründerzeit<br />

wurde auch mit harten<br />

Bandagen um die neue<br />

Staatsordnung gerungen“,<br />

erinnerte Nowottny.<br />

1949 saßen<br />

noch acht Parteien im<br />

Parlament und kämpften<br />

dort um Geltung,<br />

„darunter Kommunisten<br />

und alte Nazis“.<br />

Dies habe sich später<br />

durch die Einführung<br />

der Fünf-Prozent-Klausel<br />

etwas entspannt.<br />

Gerungen wurde in<br />

den ersten Jahren um<br />

grundsätzliche Fragen<br />

des neuen Staatswesens,<br />

etwa um eine<br />

neue Wirtschaftsordnung,<br />

um eine neue<br />

Bündnispolitik angesichts<br />

des heraufziehenden<br />

„Kalten Krieges“,<br />

um eine neue soziale<br />

Ordnung. Zwölf<br />

Millionen Flüchtlinge<br />

mussten in das Land<br />

integriert werden: „Ich<br />

halte das immer noch<br />

für eine der herausragenden<br />

Leistungen dieser<br />

Gesellschaft“, betonte<br />

Nowottny. Dies<br />

sei völlig in Vergessenheit<br />

geraten. „Frieden<br />

auf dem Kontinent erhob<br />

sich nur mühsam<br />

aus den Trümmern<br />

des Krieges, und man<br />

versuchte an neue Ufer<br />

zu kommen.“<br />

Turbulente Zeiten in den ersten<br />

Jahren des Bundestages<br />

Es seien stürmische Zeiten im Bundestag<br />

unten am Rhein gewesen. Der Präsident<br />

habe es dabei äußerst schwer gehabt,<br />

Ordnung zu schaffen, Beleidigungen<br />

zu ahnden und Tumulte zu unterbinden.<br />

Damals sei es ganz normal gewesen, den<br />

gegnerischen Debattenredner als „Verleumder“<br />

oder „Kriegshetzer“ zu beschimpfen.<br />

„Der langjährige Fraktionschef der SPD,<br />

Herbert Wehner, schien gar Ordnungsrufe<br />

zu sammeln wie andere Briefmarken“,<br />

bemerkte Friedrich Nowottny. >><br />

unitas 1/<strong>2009</strong> 11

Der gelernte Journalist konnte natürlich<br />

auch nicht umhin, die Rolle der Medien in<br />

der Politik näher zu beleuchten. Er verwies<br />

auf die Flut von Informationen, mit denen<br />

die Medien von allen Seiten gefüttert werden<br />

und aus denen die wesentlichen Nachrichten<br />

herausgefiltert werden müssen.<br />

Täglich erreichen die Deutsche Presse-<br />

Agentur rund 500 Faxe, 500 E-Mails und<br />

ungezählte Telefonate. Hinzu kommen<br />

Berichte von Korrespondenten aus dem Inund<br />

Ausland, aus Pressekonferenzen und<br />

oft genug auch Indiskretionen.<br />

Politik und Medien sind aufeinander<br />

angewiesen<br />

Dann sind da noch die Netzwerke und<br />

Seilschaften der Politiker, vornehmlich mit<br />

der Wirtschaft und mit Journalisten. „Diese<br />

sind so gut wie unsichtbar, aber sie funktionieren<br />

ganz gut“, stellte Nowottny fest.<br />

Medien und Politik seien aufeinander angewiesen<br />

und die Medienvertreter seien<br />

dankbar für jede Schlagzeile, die ihnen über<br />

die alltäglichen Themen hinaus etwas<br />

Besonderes biete. Als Beispiel nannte er die<br />

Fürther Landrätin Pauli: „Glauben Sie denn,<br />

diese Dame hätte ohne Medienhilfe die<br />

CSU-Szene in München so durcheinander<br />

wirbeln können – mit dem Sturz des Regierungschefs,<br />

mit Wahlen, die die CSU so<br />

schlecht haben aussehen lassen wie nie<br />

zuvor in der Geschichte?“<br />

12<br />

Zur Person<br />

Friedrich Nowottny wurde am 16. Mai<br />

1929 in Hindenburg, Oberschlesien<br />

(heute Zabrze, Polen) geboren. Nach<br />

seinem Schulabschluss arbeitete er<br />

von 1946 bis 1948 bei der britischen<br />

Besatzungsmacht in Bielefeld. Dort<br />

begann er auch 1948 seine Medienkarriere<br />

als freier Mitarbeiter bei der<br />

Tageszeitung Freie Presse, wo er zum<br />

Ressortleiter aufstieg. 1962 wechselte<br />

Nowottny zum Saarländischen Rundfunk<br />

und wurde Leiter der Fernsehabteilung<br />

für Wirtschaft und Soziales.<br />

1967 ging er zum WDR als stellv. Leiter<br />

des Studio-Bonn, dessen Chef er 1973<br />

wurde. Bis 1985 moderierte er genau<br />

1000-mal die Sendung „Bericht aus<br />

Bonn“ und machte das Polit-Magazin<br />

zur Institution. Von 1985 bis 1995 war<br />

Friedrich Nowottny Intendant des<br />

WDR, 1991 und 1992 gleichzeitig<br />

Vorsitzender der ARD. Heute arbeitet<br />

der fast Achtzigjährige noch als freier<br />

Journalist und Medienberater.<br />

unitas 1/<strong>2009</strong><br />

Netzwerke und Seilschaften<br />

funktionieren nach Auffassung<br />

des alt gedienten Medienexperten<br />

überall dort, wo es um<br />

Macht und Einfluss geht – in<br />

der Politik und im Zusammenspiel<br />

von Politik, Medien und<br />

Wirtschaft. „Verlassen Sie sich<br />

darauf: Wer im politischen<br />

Alltag – und nicht nur da –<br />

einen Konkurrenten in ein<br />

schiefes Licht stellen möchte,<br />

der findet jemanden in den<br />

Medien, der ihm dabei hilft“,<br />

betonte Nowottny.<br />

Eher kritisch bewertete er<br />

den starken Einfluss von Voraussagen<br />

und Umfragen in der<br />

heutigen „Prognosegesellschaft“.<br />

So legten viele Wirtschaftsforschungsinstitutejeden<br />

Tag neue Zahlen auf den<br />

Tisch. Sage das Institut A eine<br />

günstige Konjunkturentwicklung<br />

voraus, widerspreche das<br />

Institut B sofort vehement; beides<br />

werde gedruckt mit dem<br />

Anspruch der Seriosität. „Was<br />

diese Institute schon angerichtet<br />

haben im Zusammenwirken<br />

mit den Medien, geht auf keine<br />

Kuhhaut“, empörte sich Nowottny.<br />

Gleiches gelte für die „Zielgenauigkeit“<br />

der Demoskopen,<br />

die uns täglich mit neuen Erkenntnissen<br />

beglückten. Wenn man heute<br />

sage, Angela Merkel strebe die Farbkombination<br />

schwarz/gelb an, würde dies dem<br />

von den Meinungsforschern veröffentlichten<br />

Bild der Gegenwart entsprechen. Aber<br />

niemand wisse, ob die Kanzlerin dies<br />

wirklich wolle. „Denn die große Koalition<br />

hat auch viele Vorteile für sie. Sie kann<br />

an Dingen mitwirken, mit denen sie in<br />

der eigenen Partei nie durchgekommen<br />

ist“, hielt Friedrich Nowottny dem entgegen.<br />

„Es ist nicht ganz einfach, im Wettlauf<br />

um die höchstmögliche Beliebtheit bei den<br />

Wählern immer die vorderen Plätze zu belegen“,<br />

sagte der alte Fahrensmann. Auch in<br />

den eigenen Parteien werde mit Argusaugen<br />

verfolgt, wie es um das Ansehen der<br />

Spitzenleute bestellt sei, denn das eigene<br />

Mandat hänge auch vom Erfolg der Führungspersonen<br />

ab. „Denken Sie nur daran,<br />

wie viele sozialdemokratische Abgeordnete<br />

sich in Hessen eben noch im Landtag<br />

wähnten und nun sauer sind, dass sie durch<br />

das schlechte Abschneiden der SPD nicht<br />

mehr in das Parlament gekommen sind.<br />

Und wie viele bei der CDU vergeblich<br />

gehofft haben, einen Riesensieg ihrer Partei<br />

feiern zu können, und nun feststellen mussten,<br />

dass das Ergebnis für Roland Koch auch<br />

nicht sehr viel besser war als das Resultat,<br />

Nach der Verabschiedung des Grundgesetzes gründet der<br />

Parlamentarische Rat auf seiner letzten Sitzung am 23. Mai<br />

1949 die Bundesrepublik Deutschland • Beurkundungsseite<br />

des Grundgesetzes<br />

das er ein Jahr zuvor hatte“, untermauerte<br />

Nowottny seine These.<br />

Machtspiele gehören<br />

zum Geschäft<br />

Probleme mit dem Führungspersonal<br />

seien in der Geschichte der Bundesrepublik<br />

schon häufig mit offenem oder verstecktem<br />

Mobbing geregelt worden.<br />

„Machtspiele gehören zum politischen<br />

Geschäft dazu“, bemerkte Friedrich Nowottny<br />

und erinnerte an die Art und Weise,<br />

wie die CDU-Vorsitzende Angela Merkel<br />

ihren damaligen Fraktionschef Friedrich<br />

Merz aus seinem Amt „gekegelt“ habe,<br />

ohne dass dieser sich groß dagegen wehren<br />

konnte.<br />

Das Ziel, für die eigene Sache in der<br />

Politik Aufmerksamkeit zu mobilisieren,<br />

war – so die Beobachtung des ehemaligen<br />

Chefs der größten deutschen Fernsehanstalt<br />

– in den Gründerjahren einfacher als<br />

heute. Es war alles etwas behäbiger.<br />

Damals habe noch nicht der Konkurrenzkampf<br />

getobt, den wir in jüngerer Zeit erleben.<br />

„Für einige Sekunden in den TV-Hauptnachrichtensendungen,<br />

für einen Platz in<br />

den Talkshows, gleichgültig in welchem<br />

Programm, für Präsenz in den Radionach-

ichten werden heute ungewöhnlicheAnstrengungen<br />

unternommen.<br />

Wer in den Morgensendungen<br />

des Radios<br />

und des Fernsehens<br />

Interviews gab oder gibt,<br />

dem gehörten die Nachrichten<br />

bis zu den Mittagsstunden“,<br />

hob Nowottny<br />

hervor. Ein „Musterexemplar“<br />

für diese<br />

„Fleiß-Frühaufsteher“ sei<br />

Hans-Dietrich Genscher<br />

gewesen. Er habe um<br />

sechs Uhr Deutschlandfunk<br />

gehört, sei dann<br />

bereits um halb sieben<br />

mit einer Stellungnahme<br />

zu irgendeinem Thema<br />

auf Sendung gewesen<br />

und habe bis zwölf die<br />

Nachrichten beherrscht.<br />

Vom Liebling<br />

zum Prügelknaben<br />

Die Mächtigen der Politik lassen sich<br />

gerne von der Sonne der Öffentlichkeit bescheinen.<br />

Schwindet nämlich die Macht<br />

und verbleicht der Glanz der Erfolge, so<br />

schwindet auch die Anhänglichkeit der<br />

Parteifreunde und der Medien: „Eben noch<br />

hoch gelobt und hoch geschrieben, findet<br />

sich mancher Politiker schon kurze Zeit später<br />

auf der Liste der Absteiger. Vom Liebling<br />

zum Prügelknaben, das ist ein ganz kurzer<br />

Weg“, erklärte Nowottny.<br />

Als Beispiele aus der Vergangenheit<br />

nannte er Ludwig Erhard, den „Vater des<br />

Wirtschaftswunders“. Und Rainer Barzel –<br />

CDU-Vorsitzender und Fraktionschef der<br />

Union im Bundestag, ein aufopferungsvoller<br />

Parteisoldat und Kanzlerkandidat. Sie seien<br />

dem Druck nicht gewachsen gewesen, der<br />