Ausschreibung: Nationaler Messplan Rehabilitation, Datenjahre - ANQ

Ausschreibung: Nationaler Messplan Rehabilitation, Datenjahre - ANQ

Ausschreibung: Nationaler Messplan Rehabilitation, Datenjahre - ANQ

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Ausschreibung</strong>:<br />

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>,<br />

<strong>Datenjahre</strong> 2013 – 2014 (Modul 2 und Modul 3)

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />

Inhalt<br />

1 Ausgangslage ........................................................................................................................ 2<br />

1.1 <strong>Nationaler</strong> Verein für die Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (<strong>ANQ</strong>) ............ 2<br />

1.2 Der Nationale <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> 2013 - 2014 ...................................................... 2<br />

2 Ziel des Mandats und Leistungen des Auftragsnehmers ...................................................... 4<br />

2.1 Ziel des Mandats und Übersicht über die Aufgaben....................................................... 4<br />

2.2 Einordnung des Mandats in die Umsetzungsarbeiten .................................................... 4<br />

2.3 Datenerhebung und Datenlieferung ............................................................................... 5<br />

2.4 Datenbereinigung und Aufbereitung der Datenlieferungen ............................................ 6<br />

2.5 Auswertung .................................................................................................................... 6<br />

2.6 Berichtserstellung ........................................................................................................... 7<br />

2.7 Veröffentlichung der Ergebnisse .................................................................................... 8<br />

3 Rahmenbedingungen und Organisation der <strong>Ausschreibung</strong> ................................................. 9<br />

3.1 Zielgruppe der <strong>Ausschreibung</strong>........................................................................................ 9<br />

3.2 Bewerbungsverfahren und Vertrag ................................................................................. 9<br />

3.3 Offerte .......................................................................................................................... 10<br />

3.4 Zuschlagskriterien ........................................................................................................ 10<br />

3.5 Zeitplan ......................................................................................................................... 10<br />

3.6 Kostendach und Zahlungsmodalitäten ......................................................................... 11<br />

3.7 Kontakt ......................................................................................................................... 11

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />

1 Ausgangslage<br />

1.1 <strong>Nationaler</strong> Verein für die Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (<strong>ANQ</strong>)<br />

Der Zweck des <strong>ANQ</strong> ist die Koordination und Durchführung von Qualitätsmessungen auf nationaler<br />

Ebene in der stationären Akutsomatik, <strong>Rehabilitation</strong> und Psychiatrie: Der <strong>ANQ</strong> gibt den<br />

Kliniken die gesamtschweizerisch durchzuführenden Messungen in Form von Messplänen vor.<br />

Er koordiniert deren Umsetzung von der Datenerhebung über die Auswertung, das Verfassen<br />

der Berichte bis hin zur Veröffentlichung der Ergebnisse für eine breite Öffentlichkeit. Mit der<br />

Dokumentation der Qualität (Vergleich mit nationalen Referenzwerten) wird ein Beitrag zur Weiterentwicklung<br />

und Verbesserung geleistet (Statuten des <strong>ANQ</strong> vom 24. November 2009).<br />

1.2 Der Nationale <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> 2013 - 2014<br />

Der nationale <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> kommt in der stationären <strong>Rehabilitation</strong> zur Anwendung.<br />

In der Schweiz gibt es 53 <strong>Rehabilitation</strong>skliniken, davon 20 in der lateinischen Schweiz (18 in<br />

der Westschweiz und 2 im Tessin). Diese verzeichneten im Jahr 2009 rund 58‘000 Austritte.<br />

Der <strong>Messplan</strong> umfasst insgesamt 10 Instrumente und ist in drei Module gegliedert:<br />

Modul 1: Nationale Patientenzufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong><br />

Modul 2: Muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong><br />

Modul 3: Kardiale und pulmonale <strong>Rehabilitation</strong><br />

Modul 1 ist nicht Gegenstand der <strong>Ausschreibung</strong>.<br />

Bei den Messungen in Modul 2 und Modul 3 handelt es sich um eine Vollerhebung und die Daten<br />

werden bei sämtlichen Patienten der aufgeführten Diagnosegruppen erhoben. Bei der<br />

Mehrheit der eingesetzten Instrumente erfolgen die Messungen bei Ein- und Austritt durch das<br />

medizinische oder therapeutische Personal (Fremdbeurteilung). Bei drei Instrumenten wird der<br />

Fragebogen durch den Patienten ausgefüllt. Ein- und Austrittsmessung gehen in die jeweilige<br />

Score-Berechnung nach Massgabe allfälliger Richtlinien ein (Tabelle 1) 1<br />

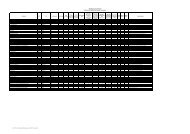

Tabelle 1: <strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> für die <strong>Rehabilitation</strong> 2013 – 2014 (ohne Modul 1)<br />

Module Patienten Zeitpunkt Typ<br />

Modul 2:<br />

Allgemeine Messung, mit Obligatorium<br />

Hauptziele (HZ) und Zielerreichung (ZE)<br />

gemäss ICF-Ansatz<br />

DG-m<br />

DG-n<br />

E / A; ScB FB / SB<br />

Diagnosespezifische Messung, mit Obligatorium bei muskuloskelettalen Patienten und<br />

Wahlpflicht bei neurologischen Patienten<br />

Functional Independence Measurement<br />

(FIM)<br />

1 Die Richtlinien werden im Messhandbuch dargelegt.<br />

DG-n E / A; ScB FB<br />

2

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />

Module Patienten Zeitpunkt Typ<br />

Erweiterter Barthel-Index (EBI) DG-n E / A; ScB FB<br />

Health Assessment Questionnaire<br />

(HAQ)<br />

Modul 3:<br />

DG-m E / A; ScB FB<br />

Allgemeine Messungen, mit Wahlpflicht (Wahl abhängig vom Gesundheitszustand)<br />

6-Minuten-Gehtest DG-k; DG-p E / A; ScB FB<br />

Fahrrad-Ergometrie DG-k; DG-p E / A; ScB FB<br />

Diagnosespezifische Messungen, obligatorisch bei den gegebenen Diagnosen<br />

MacNew Heart DG-k-spez E / A; ScB SB<br />

Chronic Respiratory Questionnaire<br />

(CRQ)<br />

DG-p-spez E / A; ScB SB<br />

Feeling-Thermometer DG-p / DG-p-spez E / A; ScB SB<br />

Legende: DG-m=Diagnosegruppe muskuloskelettale Patienten; DG-n=Diagnosegruppe neurologische<br />

Patienten; DG-k=Diagnosegruppe kardiale Patienten; DG-p=Diagnosegruppe pneumologische Patienten;<br />

DG-k-spez= Patienten mit Bypass & Klappe, Kombinierte kardiovaskuläre Operationen, Herzinsuffizienz<br />

(EF

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />

2 Ziel des Mandats und Leistungen des Auftragsnehmers<br />

2.1 Ziel des Mandats und Übersicht über die Aufgaben<br />

Ziel ist, die nationalen einheitlichen Qualitätsmessungen in der <strong>Rehabilitation</strong> auszuwerten und<br />

die vergleichenden Ergebnisse (Vergleich von klinikspezifischen Ergebnissen mit nationalen<br />

Referenzwerten) im Rahmen von jährlichen Gesamtberichten darzustellen.<br />

Die vom Auftragnehmer erwarteten Leistungen umfassen im Einzelnen:<br />

‐ Erstellung eines Datenhandbuchs mit Vorgaben bezüglich Datenlieferung, Variablen und<br />

der anzuwendenden Prüflogik. Organisation der Datenlieferung von den Kliniken an das<br />

Auswertungsinstitut.<br />

‐ Datenbereinigung und Aufbereitung der elektronisch gelieferten Daten sowie Analyse<br />

der Datenqualität. Erstellen eines Datenqualitätsberichts.<br />

‐ Erarbeitung eines Auswertungskonzepts und Auswertung (inkl. Diskussion der Risikoadjustierung).<br />

‐ Berichterstellung (jährlicher Gesamtbericht).<br />

Der <strong>ANQ</strong> (Projektleitung, Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong>) steht dem Auftragnehmer während<br />

der Projektdauer als Ansprechperson zur Verfügung und begleitet die Arbeiten.<br />

2.2 Einordnung des Mandats in die Umsetzungsarbeiten<br />

Zur Einordnung des Mandats in die Umsetzungsarbeiten des nationalen <strong>Messplan</strong>s folgt an<br />

dieser Stelle eine Auflistung von Arbeiten, welche vom <strong>ANQ</strong> geleistet werden:<br />

‐ Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Kliniken (Klinikleitungen,<br />

Qualitätsbeauftragte) über den <strong>Messplan</strong> in der lateinischen und deutschen<br />

Schweiz (inkl. Erlass von Empfehlungen zur Projektorganisation in den Kliniken).<br />

‐ Organisation und Durchführung von Workshops für Kliniken (Klinikleitungen, Qualitätsbeauftragte,<br />

IT-Verantwortliche) zum Thema IT-Systeme für die elektronische Datenerfassung<br />

in Zusammenarbeit mit IT-Systemanbieter.<br />

‐ Verfassen eines Messhandbuchs: Definition und Handhabung der Instrumente zuhanden<br />

der Kliniken (Klinikleitungen, Qualitätsbeauftragte, medizinisch-therapeutische Personal).<br />

‐ Organisation und Durchführung von Schulungen in Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften<br />

(inkl. Schulungsunterlagen) für die Kliniken (Qualitätsbeauftragte, medizinisch-therapeutisches<br />

Personal) auf Basis eines „Train-the-trainers“-Konzepts.<br />

‐ Projektkoordination mit den Partnern des <strong>ANQ</strong> (H+, Versicherungen und Kantone) inkl.<br />

vertragliche Anpassungen des Qualitätsvertrags (Anhang 5b und Anhang 7).<br />

‐ Projektkoordination mit den Kliniken: Registrierung der Kliniken zu den Messungen aus<br />

Modul 2 und Modul 3 (inkl. Einverständniserklärung zur Datenlieferung an das Auswertungsinstitut)<br />

und Bearbeitung von Dispensgesuchen sowie Information und Unterstützung<br />

der Kliniken bei der Umsetzung des <strong>Messplan</strong>s.<br />

4

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />

2.3 Datenerhebung und Datenlieferung<br />

Der <strong>ANQ</strong> gibt den Kliniken vor, dass die Daten elektronisch erhoben und die Eingaben rudimentär<br />

geprüft werden 3 . Damit soll eine möglichst hohe Datenqualität schon bei der Eingabe sichergestellt<br />

werden. Die Kliniken sind vertraglich verpflichtet (Qualitätsvertrag), die Vorgaben des<br />

<strong>ANQ</strong> zu implementieren; sie sind für die Datenqualität der Datenlieferung verantwortlich. Sie<br />

bestimmen auch den Systemanbieter für die Datenerfassung und Datenprüfung selbst. Der<br />

<strong>ANQ</strong> wird die Kliniken dazu anhalten, eine für die klinikseitige Durchführung des <strong>Messplan</strong>s<br />

geeignete Projektstruktur aufzubauen.<br />

Das für die Auswertung zuständige Institut erstellt in Zusammenarbeit mit dem <strong>ANQ</strong> ein Datenhandbuch,<br />

das sich an die Qualitätsbeauftragten und IT-Verantwortlichen der Kliniken richtet.<br />

Dieses enthält zum einen die Vorgaben bezüglich Datenlieferung (Inhalt, Format und Periodizität).<br />

Hierzu gehört auch die Beachtung einer datenschutzkonformen Übermittlung der Daten.<br />

Im Datenhandbuch festzulegen sind zudem die Spezifikationen der zu erhebenden Daten (Variablenliste,<br />

Wertebereich, Ausprägungen und Definition von fehlenden Werten) zuhanden der<br />

Kliniken bzw. Systemanbieter. Dabei gilt es die entsprechenden Vorgaben laufender Projekte<br />

(ST-Reha-Projekt) und bestehender Datensammlungen (BFS) zu berücksichtigen.<br />

Ausserdem ist im Datenhandbuch eine Prüflogik definiert, welche die Kliniken bei der Eingabe<br />

der Daten vor fehlenden Angaben (Vollständigkeit des Datensatzes) und offensichtlichen Fehlangaben<br />

(Validität der Angaben) schützt. Der Aufwand für die Implementation dieser Prüflogik<br />

durch die Kliniken bzw. Systemanbieter soll in einem günstigen Verhältnis zum erwarteten Nutzen<br />

stehen.<br />

Die Organisation der Datenerhebung und Datenlieferung betrifft sowohl die Daten aus den 9<br />

Instrumenten der Module 2 und 3 des Nationalen <strong>Messplan</strong>s als auch Daten, welche für die<br />

Auswertung benötigt werden:<br />

a) Daten aus der Medizinischen Statistik des BFS: Diese werden von den Kliniken bereits<br />

obligatorisch erhoben und periodisch dem BFS zugestellt. Ein Teil der Daten aus der<br />

Medizinischen Statistik des BFS werden für das ST-Reha-Projekt genutzt.<br />

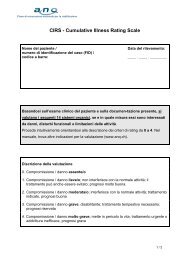

b) Daten zur Komorbidität: Wie im ST-Reha-Projekt werden sie mit der Cumulative Illness<br />

Rating Scale (CIRS) erfasst.<br />

c) Angaben zu den Kontextfaktoren: Im Pilotprojekt wurde das Vorliegen von rehaerschwerenden<br />

persönlichen Faktoren und Umweltfaktoren, inkl. Wohn- und Arbeitssituation<br />

erfasst. 4<br />

d) Angaben zur ätiologischen Zuordnung der Diagnose: in der Medizinischen Statistik des<br />

BFS werden gemäss vorliegenden Informationen lediglich die Hauptdiagnosen dokumentiert.<br />

Im Pilotprojekt wurden die Ätiologie der Haupt- und Nebendiagnosen erfasst. 4<br />

3 Ein besonderes Augenmerk gilt dem Einsatz allfälliger Papierfragebogen bei den Patienten. Bei hohen<br />

Fallzahlen sollten die Kliniken die Erhebung der Patientenantworten direkt in ein elektronisches System<br />

(Computer oder Tablet) bevorzugen; dieses ökonomischere Vorgehen erzielt eine höhere Datenqualität<br />

(höherer Rücklauf, vollständige Angaben).<br />

4 Die Projektleitung <strong>ANQ</strong> und der Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> werden die Liste der zu erfassenden<br />

Variablen im Rahmen der Beschreibung des Instruments der Zieldokumentation für das Messhandbuch<br />

präzisieren.<br />

5

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />

e) Angaben zu den Gründen, welche zum Abbruch der Dateneingabe geführt haben. Im<br />

Pilotprojekt wurden Tod, Verlegung auf andere Station, Ablehnung der Kostengutsprache<br />

als Abbruchgründe erfasst. 4<br />

f) Kennzahlen zur Beschreibung der <strong>Rehabilitation</strong>skliniken: Als Basis dient die Publikation<br />

des BFS zu den Kennzahlen der Schweizer Spitäler, welche 2011 in der fünften<br />

Ausgabe erschienen ist und erstmals Daten von allen Spitälern und Kliniken umfasst.<br />

Vom Auswertungsinstitut ist schliesslich zu prüfen, ob zusätzliche Daten, welche für eine Risikoadjustierung<br />

benötigt werden, erhoben werden. Das Auswertungsinstitut erstellt im Rahmen<br />

des Auswertungskonzepts einen entsprechenden Vorschlag.<br />

2.4 Datenbereinigung und Aufbereitung der Datenlieferungen<br />

Das Auswertungsinstitut ist für die Sicherstellung einer hohen und homogenen Datenqualität<br />

ex-post verantwortlich. Es unterbreitet im Rahmen der Offerte das entsprechende methodische<br />

Vorgehen. Dies beinhaltet auch eine Beschreibung allfälliger Unterstützungsleistungen an die<br />

Kliniken (Schnittstellenmanagement; Empfehlungen zur Verbesserung der Datenqualität).<br />

Zudem verfasst das Institut auf Grundlage der Daten des ersten halben Messjahres (6 Monate)<br />

einen Bericht zur Datenqualität für den <strong>ANQ</strong> (Datenqualitätsbericht). Hier interessiert sowohl<br />

der Anteil der erfassten Patienten (Rücklauf) und die Vollständigkeit der erfassten Fälle (bzw.<br />

Drop-outs) als auch die Validität der Angaben. Neben der Darstellung des methodischen Vorgehens<br />

zur Sicherstellung einer hohen und homogenen Datenqualität, enthält er einen Ergebnisteil<br />

mit Gesamtergebnissen und gegebenenfalls klinikspezifischen Ergebnissen (z.B. beim<br />

Vorliegen von statistisch signifikanten Unterschieden). In Ergänzung umfasst der Datenqualitätsbericht<br />

eine Auflistung von Schlussfolgerungen und allfällige Empfehlungen bezüglich Datenerhebung,<br />

-bereinigung und -aufbereitung und geplanten Auswertungen.<br />

Der Datenqualitätsbericht soll mit Blick auf die Umsetzung von allgemeinen und gegebenenfalls<br />

klinikspezifischen Empfehlungen mit dem Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> besprochen werden.<br />

Die Kliniken werden vom <strong>ANQ</strong> in summarischer Weise über den Datenqualitätsbericht (Ergebnisse<br />

und Empfehlungen) und die allenfalls geplanten Massnahmen informiert. Die Kliniken<br />

können auf Anfrage Einblick in eine pseudonymisierte Version des Datenqualitätsberichts erhalten;<br />

eine formelle Möglichkeit, zum Datenqualitätsbericht Stellung zu nehmen, ist nicht vorgesehen.<br />

2.5 Auswertung<br />

Das Auswertungsinstitut erarbeitet basierend auf dem Datenreglement des <strong>ANQ</strong> (Artikel 8, Artikel<br />

9 und Artikel 11) ein Auswertungskonzept. Für diese Arbeiten soll auch das Grundlagenpapier<br />

„Anforderungen an die Auswertungskonzepte“ berücksichtigt werden.<br />

Ein Entwurf des Auswertungskonzepts ist Teil der Offerte: Es umfasst eine Darstellung des methodischen<br />

Vorgehens bei der Bereinigung und Aufbereitung der Daten (vgl. Abschnitt 2.4).<br />

Darüber hinaus sollen sowohl das methodische Vorgehen als auch die thematischen Schwerpunkte<br />

der Auswertung dargelegt werden. Beispielsweise ist zu überlegen, inwieweit statt einzelner<br />

Items ausgewählte Skalen oder gar nur die Veränderungen von Globalwerten (Scores)<br />

ausgewertet werden. Bei der Beschreibung des thematischen Schwerpunktes können neben<br />

6

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />

der Priorisierung von Fragestellungen auch Vorschläge eingebracht werden. Erwartet wird zudem<br />

eine kritische Diskussion der Risikoadjustierung inklusive der zu verwendenden Variablen<br />

und des Modells (vgl. Ausführungen zu den zusätzlichen Variablen am Ende des Abschnitts<br />

2.3).<br />

Ein besonderer Fokus liegt auf der vergleichenden Darstellung der Ergebnisse. 5 Dabei sollen<br />

die klinikspezifischen Ergebnisse mit nationalen Referenzwerten bzw. Bandbreiten verglichen<br />

werden. Der Auftragnehmer erarbeitet konzeptionelle Vorschläge für die Bestimmung von „nationalen<br />

Referenzwerten“ oder Bandbreiten.<br />

Im Hinblick auf die Erstellung des zweiten Berichts (Datenjahr 2014, siehe Abschnitt 2.6) sollten<br />

im Entwurf des Auswertungskonzepts bereits auch Jahresvergleiche konzeptionell angedacht<br />

werden.<br />

Die Entwürfe des Auswertungskonzepts werden nach Vertragsabschluss mit dem Qualitätsausschuss<br />

<strong>Rehabilitation</strong> besprochen und entsprechend angepasst. Im Anschluss daran werden<br />

sie gestützt auf Artikel 8 des Datenreglements vom <strong>ANQ</strong> den Kliniken zur Stellungnahme unterbreitet.<br />

Das gegebenenfalls angepasste Auswertungskonzept wird dem Vorstand des <strong>ANQ</strong> zur<br />

Genehmigung präsentiert (circa Mitte 2013).<br />

Während der Auswertungsarbeiten wird die Bereitschaft erwartet, den <strong>ANQ</strong> in regelmässigen<br />

Abständen über den Verlauf der Arbeiten und besondere Fragestellungen zu informieren (Koordination,<br />

Absprachen).<br />

2.6 Berichtserstellung<br />

Der Auftragnehmer hat zwei Gesamtberichte zu erstellen: einen für das Datenjahr 2013 sowie<br />

einen für das Datenjahr 2014; letzterer umfasst neben den Klinikvergleichen auch ein Jahresvergleich.<br />

Der Gesamtbericht umfasst Erläuterungen zu den Methoden (inkl. Lesehilfen zu den<br />

Graphiken), Angaben zur Datenqualität (Rücklauf, Gruppenbildung) und einen Ergebnisteil nach<br />

Klinik und Gesamtergebnissen. Für das Datenjahr 2014 enthält er zusätzlich einen Jahresvergleich.<br />

Die Gesamtberichte sollen auf den Praxisnutzen fokussieren und den Kliniken Hinweise<br />

geben für qualitätssichernde und –entwickelnde Massnahmen: Deshalb sollen auch Schlussfolgerungen<br />

und gegebenenfalls Empfehlungen an die Kliniken (Leitung, Qualitätsmanagement)<br />

formuliert werden.<br />

Die Kliniken haben die Möglichkeit, zu den Ergebnissen schriftlich Stellung zu nehmen. Die<br />

Stellungnahmen sollen im Gesamtbericht berücksichtigt werden. Der Auftragnehmer erarbeitet<br />

einen Vorschlag zur Berücksichtigung und allfälligen Integration der Stellungnahmen in den<br />

Gesamtbericht. Dieser beinhaltet die Klärung der inhaltlichen Grundlage für die Stellungnahmen<br />

(klinikspezifische Ergebnisse ohne vergleichende Darstellung versus Entwurf des Gesamtberichts),<br />

die Darstellung der Stellungnahmen (d.h. zitieren versus zusammenfassen), Angaben<br />

über die zur Stellungnahme zugelassenen Autoren (d.h. Klinikleitung versus Qualitätsbeauftragte).<br />

Sollten die Ergebnisse in den Gesamtberichten ohne namentliche Bezeichnung der Kliniken<br />

publiziert werden (pseudonymisierte Darstellung), sind jährliche klinikspezifische Berichte zwin-<br />

5 Aufgrund der Vielzahl an Auswertungen waren die Berichte aus der Pilotphase wenig übersichtlich und<br />

die wichtigen Ergebnisse konnten kaum von weniger wichtigen Ergebnissen unterschieden werden.<br />

7

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />

gend vorzusehen (inkl. Vergleich mit nationalen Referenzwerten). Ihre Erstellung hat mit Blick<br />

auf die Kosten in hohem Masse automatisiert zu erfolgen. Die Erstellung zusätzlicher Berichte<br />

muss separat budgetiert bzw. beim Vorstand des <strong>ANQ</strong> beantragt werden.<br />

Die Gesamtberichte sind in französischer, italienischer und deutscher Sprache vorzulegen. Sie<br />

sind in einer adressatengerechten Sprache zu verfassen (keine wissenschaftliche Publikation).<br />

Adressaten der Gesamtberichte sind die involvierten Mitarbeitenden und Verantwortlichen der<br />

Kliniken, die Partner des <strong>ANQ</strong> sowie der <strong>ANQ</strong> selbst.<br />

Ob die Ergebnisse im Gesamtbericht mit namentlicher Bezeichnung der Kliniken dargestellt<br />

werden, wird in Kenntnis der Datenqualität und der Ergebnisse durch den Vorstand des <strong>ANQ</strong><br />

entschieden. Massgebend für die Beurteilung sind die Empfehlungen der SAMW.<br />

Auch in Zusammenhang mit den Arbeiten zur Berichtserstellung wird die Bereitschaft des Auftragnehmers<br />

erwartet, mit dem <strong>ANQ</strong> zu kooperieren.<br />

2.7 Veröffentlichung der Ergebnisse<br />

Eine Veröffentlichung der Ergebnisse über den <strong>ANQ</strong> und die Kliniken hinaus für eine breitere<br />

Öffentlichkeit ist vorgesehen; aber nicht Gegenstand der vorliegenden <strong>Ausschreibung</strong>. Der <strong>ANQ</strong><br />

entscheidet allein und ausschliesslich über die Form und Art der Publikation der Gesamtbericht<br />

bzw. Auszüge davon. Die Publikation erfolgt unter Nennung der am Auftrag beteiligten Institute<br />

bzw. Autoren. Die Nutzung für allfällige weitere Forschungsarbeiten muss durch den <strong>ANQ</strong> ausdrücklich<br />

bewilligt werden.<br />

8

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />

3 Rahmenbedingungen und Organisation der <strong>Ausschreibung</strong><br />

3.1 Zielgruppe der <strong>Ausschreibung</strong><br />

Die <strong>Ausschreibung</strong> richtet sich an in- und ausländische Organisationen (Unternehmen, Forschungseinrichtungen,<br />

andere Organisationen), welche Kernkompetenzen in der Analyse und<br />

Interpretation von medizinischen Daten (Risikoadjustierung, Vergleich mit nationalen Referenzwerten<br />

und weitere methodische Kompetenzen) und in der Berichtsfassung (Verständlichkeit<br />

und Nachvollziehbarkeit) nachweisen.<br />

Wichtig ist Erfahrung in der Durchführung von komplexen Grossprojekten (insbesondere dezentrale<br />

Datenerfassung, Mehrsprachigkeit, Auswertung). Ausgewiesene adäquate Kommunikationskompetenzen<br />

(Umgang mit Kliniken, Umgang mit <strong>ANQ</strong>) sowie mündliche und schriftliche<br />

Sprachkompetenzen (Landessprachen D, F und I, Verständlichkeit der Berichte) werden vorausgesetzt.<br />

Kenntnisse der Schweizer Spitallandschaft und Schweizer Gesundheitspolitik runden<br />

das Profil des Auftragnehmers bzw. des vorgesehenen Projektteams ab.<br />

Das vorgesehene Projektteam sollte ebenso über wissenschaftliche Kompetenzen auf dem<br />

Gebiet der muskuloskelettalen und neurologischen <strong>Rehabilitation</strong> sowie auf dem Gebiet der<br />

kardiologischen und pneumologischen <strong>Rehabilitation</strong> aufweisen. Die Kompetenzen können beispielsweise<br />

in Form eines externen „wissenschaftlichen Beirats“ eingebunden werden.<br />

Verlangt wird eine termingerechte und exakte Arbeitsweise sowie Sensibilität für und Rücksicht<br />

auf Belange des Datenschutzes.<br />

3.2 Bewerbungsverfahren und Vertrag<br />

Die angeschriebenen Institute sind eingeladen, Ihr Interesse bis Ende April 2012 beim <strong>ANQ</strong> zu<br />

bekunden und dann fristgerecht eine Offerte einzureichen (27. Mai 2012 (24 Uhr)). Weitere Interessenten<br />

werden gebeten mit Vinciane Vouets, Projektleitung <strong>Rehabilitation</strong> <strong>ANQ</strong>, Kontakt<br />

aufzunehmen.<br />

Die Offertsteller reichen ihre Offerte termingerecht bis zum 27. Mai 2012 (24 Uhr) beim <strong>ANQ</strong><br />

ein.<br />

Der <strong>ANQ</strong> trifft eine Vorselektion und lädt die nominierten Offertsteller zu einer kurzen Präsentation<br />

beim Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> ein; diese Kurzpräsentation erfolgt am Morgen des<br />

21. Juni 2012 in Bern. Der Qualitätsausschuss unterbreitet dem Vorstand einen begründeten<br />

Entscheidungsvorschlag.<br />

Eine Information der Mitbewerber erfolgt nach der Vorselektion sowie nach dem Entscheid des<br />

Vorstandes des <strong>ANQ</strong>.<br />

Mit dem designierten Auftragnehmer wird ein Leistungsvertrag abgeschlossen. Der Abschluss<br />

eines Leistungsvertrags ist für August / September 2012 anvisiert. Der Vertrag kann unmittelbar<br />

in Kraft treten; Vertragsende ist voraussichtlich Sommer 2015. Eine Erneuerung des Vertrags<br />

ist möglich (Anschlussvertrag für die <strong>Datenjahre</strong> 2015 und 2016).<br />

Grundsätzlich ist es möglich eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden (z.B. bei der Beteiligung von<br />

ausländischen Instituten). Gegenüber dem <strong>ANQ</strong> und den Spitälern und Kliniken ist jedoch eine<br />

zuständige Organisation zu bestimmen, welche die Koordinationsarbeit mit allfälligen Subkontrakten<br />

übernimmt.<br />

9

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />

3.3 Offerte<br />

In der Offerte sollen der Forschungsansatz (theoretischer Referenzrahmen) sowie die inhaltlichen<br />

und methodischen Bezüge zu früheren Arbeiten kurz dargestellt werden. Zudem ist das<br />

methodische Vorgehen bei der Erfüllung der ausgeschriebenen Leistungen detailliert zu erläutern.<br />

Ebenso sollen die gewählten thematischen Schwerpunkte ausführlich beschreiben. Hinzu<br />

kommt die Darstellung der Kommunikation zwischen dem Auftragnehmer, dem <strong>ANQ</strong> (Projektleitung,<br />

Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong>) und den Kliniken. Die Offerte beinhaltet schliesslich<br />

eine Budgetierung der Kosten (Personalkosten, Materialkosten etc.) und einen Arbeits- und<br />

Zeitplan mit Meilensteinen.<br />

In den Anhang der Offerte gehören eine Beschreibung des Anbieters sowie eine Beschreibung<br />

von ausgewählten Referenzprojekten. Ebenso erwartet wird eine Beschreibung der Organisation<br />

des Projektteams (Rollen und Zuständigkeiten). Des Weiteren sollen im Anhang die CV der<br />

einzelnen Teammitglieder einschliesslich ihrer beruflichen Qualifikationen bzw. Erfahrungen<br />

aufgeführt werden.<br />

Die Offerte kann in Deutsch oder Französisch eingereicht werden. Falls mehrere Dokumente<br />

eingereicht werden, sollen diese zu einer pdf-Datei zusammengefasst werden. Die Offertstellung<br />

erfolgt unentgeltlich.<br />

3.4 Zuschlagskriterien<br />

Den Zuschlag für das Mandat erhält derjenige Offertsteller, welcher den folgenden Punkten am<br />

besten entspricht.<br />

‐ Eigenschaften des Auswertungsinstituts und Kompetenzen des für das Projekt vorgesehenen<br />

Teams (u.a. Unabhängigkeit von der rehabilitativen Leistungserbringung)<br />

‐ Kenntnis der <strong>Rehabilitation</strong> oder Erfahrung in ähnlichen Aufgabenstellungen<br />

‐ Verständnis des Auftrags (Gesamtkonzeption)<br />

‐ Statistische Kenntnisse (insbesondere Risikoadjustierung, Benchmarking)<br />

‐ Qualität der Offerte (Inhalt, Klarheit, Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit, Organisation)<br />

‐ Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Kliniken und dem <strong>ANQ</strong><br />

‐ Preis-/Leistungsverhältnis<br />

‐ Auskünfte über Referenzen<br />

3.5 Zeitplan<br />

Für die einzelnen Arbeitsschritte gelten die folgenden Termine:<br />

‐ Ende April: Frist für die Bekundung des Interesses an einer Offerterstellung<br />

‐ 27. Mai 2012 (24 Uhr): Einreichung der Offerte<br />

‐ 21. Juni 2012: Präsentation der Offerten (Auswahl) beim Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong><br />

‐ Ende Juli 2012 (spätestens Anfang September): Bekanntgabe des Auswertungsinstituts<br />

‐ August / September 2012: Vertragsabschluss zwischen <strong>ANQ</strong> und Auftragnehmer<br />

10

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />

‐ Oktober 2012: Abgabe des Datenhandbuchs<br />

‐ April 2013: Abgabe des Auswertungskonzepts für die Vernehmlassung bei den Kliniken<br />

‐ September 2013: Abgabe und Diskussion des Datenqualitätsberichts<br />

‐ Frühling: 2014: Gesamtbericht für das Datenjahr 2013<br />

‐ Sommer 2015: Gesamtbericht für das Datenjahr 2014 (inkl. Jahresvergleichen)<br />

Wir möchten Sie bitten, sich bereits heute den 21. Juni 2012 für die Präsentation Ihrer Offerte<br />

zu reservieren.<br />

3.6 Kostendach und Zahlungsmodalitäten<br />

Die <strong>Ausschreibung</strong> erfolgt ohne Kostendach.<br />

Die Zahlungsmodalitäten werden bilateral zwischen dem <strong>ANQ</strong> und dem Auftragnehmer im<br />

Rahmen des Leistungsvertrags geregelt.<br />

3.7 Kontakt<br />

Auskunft erhalten Sie bei Vinciane Vouets, Projektleiterin <strong>ANQ</strong> unter der Telefonnummer 031<br />

357 38 40 sowie unter der Email-Adresse vinciane.vouets@anq.ch.<br />

Postanschrift: <strong>Nationaler</strong> Verein für Qualitätssicherung in Spitälern und Kliniken / Association<br />

nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et cliniques, Thunstrasse 17,<br />

Postfach, 3000 Bern 6.<br />

11

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: <strong>Ausschreibung</strong><br />

Anhang:<br />

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>: Umsetzungskonzept<br />

12

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong>:<br />

Umsetzungskonzept<br />

Vom <strong>ANQ</strong>-Vorstand verabschiedete Version

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />

Inhalt<br />

1 Zusammenfassung ................................................................................................................ 1<br />

2 Ausgangslage ........................................................................................................................ 3<br />

2.1 <strong>Nationaler</strong> Verein für die Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (<strong>ANQ</strong>) ............ 3<br />

2.2 Stationäre <strong>Rehabilitation</strong> in der Schweiz ........................................................................ 3<br />

2.3 Qualitätsmessungen in der <strong>Rehabilitation</strong> ...................................................................... 4<br />

2.3.1 Pilotprojekte muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong> ........................ 4<br />

2.3.2 Pilotprojekt kardiologische <strong>Rehabilitation</strong> .............................................................. 5<br />

2.3.3 Qualitätsmanagement pulmonale <strong>Rehabilitation</strong> ................................................... 5<br />

2.3.4 Lessons learned aus den Pilotprojekten ............................................................... 5<br />

3 Auftrag und Vorgehensweise ................................................................................................ 8<br />

3.1 Auftrag des Qualitätsausschusses <strong>Rehabilitation</strong> .......................................................... 8<br />

3.2 Ergebnisse der Arbeitsgruppen ...................................................................................... 9<br />

3.2.1 Arbeitsgruppe 1A .................................................................................................. 9<br />

3.2.2 Arbeitsgruppe 1B ................................................................................................ 11<br />

3.2.3 Arbeitsgruppe 2 ................................................................................................... 12<br />

3.2.4 Begleitgruppe m & n ............................................................................................ 13<br />

3.3 Rahmenbedingungen für den nationalen <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> .............................. 14<br />

3.3.1 Inhaltliche Rahmenbedingungen ......................................................................... 14<br />

3.3.2 Organisatorische Rahmenbedingungen .............................................................. 15<br />

3.3.3 Finanzielle Rahmenbedingungen ........................................................................ 17<br />

3.3.4 Terminliche Rahmenbedingungen ...................................................................... 18<br />

4 <strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> ..................................................................................... 20<br />

4.1 Einleitung ...................................................................................................................... 20<br />

4.2 Modul 1: Nationale Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong> ......................................... 20<br />

4.2.1 Der Fragebogen für die nationale Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong> ......... 21<br />

4.2.2 Erhebung zusätzlicher Variablen für die Auswertung ......................................... 21<br />

4.2.3 Methodische Aspekte .......................................................................................... 21<br />

4.2.4 Organisation der nationalen Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong> ................. 22<br />

4.3 Bereichsspezifische Messpläne ................................................................................... 22<br />

4.3.1 Modul 2: <strong>Messplan</strong> für die muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong> 22<br />

4.3.2 Modul 3: <strong>Messplan</strong> für die kardiale und pulmonale <strong>Rehabilitation</strong> ...................... 24<br />

4.3.3 Erhebung zusätzlicher Variablen für die Auswertung (Modul 2 und Modul 3) .... 26<br />

4.3.4 Methodische Aspekte (Modul 2 und Modul 3) ..................................................... 27<br />

4.3.5 Handbuch zur Messung und Schulungskonzept (Modul 2 und Modul 3) ............ 28

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />

4.3.6 Organisation der bereichsspezifischen Messungen (Modul 2 und Modul 3) ....... 29<br />

4.4 Auswertung, Berichterstattung und Veröffentlichung (Modul 1, Modul 2 und Modul 3) 30<br />

4.4.1 Berichtswesen ..................................................................................................... 30<br />

4.4.2 Veröffentlichung der Ergebnisse ......................................................................... 31<br />

4.5 Kosten, Finanzierung und Taxzuschlag (Modul 1, Modul 2 und Modul 3) .................... 31<br />

4.6 Zeitplan und Meilensteine (Modul 1, Modul 2 und Modul 3) ......................................... 33<br />

4.7 Weiterentwicklung des <strong>Messplan</strong>s <strong>Rehabilitation</strong> ......................................................... 34<br />

5 Anhang ................................................................................................................................ 37<br />

5.1 Personenverzeichnis .................................................................................................... 37<br />

5.1.1 Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> ...................................................................... 37<br />

5.1.2 Arbeitsgruppe 1A ................................................................................................ 37<br />

5.1.3 Arbeitsgruppe 1B ................................................................................................ 37<br />

5.1.4 Arbeitsgruppe 2 ................................................................................................... 37<br />

5.2 Qualitätssicherung in der Krankenversicherung ........................................................... 38<br />

5.2.1 Art. 58 KVG: Qualitätssicherung ......................................................................... 38<br />

5.2.2 Art.77 KVV: Qualitätssicherung ........................................................................... 38<br />

5.3 Qualitätsvertrag ............................................................................................................ 38<br />

5.4 Datenreglement <strong>ANQ</strong> (Version 1.0).............................................................................. 42<br />

5.5 Anforderungen an die Auswertungskonzepte des <strong>ANQ</strong> ............................................... 45<br />

5.6 Pilotprojekt .................................................................................................................... 48<br />

5.6.1 Modul „Muskuloskelettale <strong>Rehabilitation</strong>“ ............................................................ 49<br />

5.6.2 Modul „Neurologische <strong>Rehabilitation</strong>“ ................................................................. 49<br />

5.7 Modul 1: Nationale Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong> ......................................... 50<br />

5.7.1 Ankündigungsschreiben ...................................................................................... 50<br />

5.7.2 Begleitschreiben .................................................................................................. 51<br />

5.7.3 Fragebogen ......................................................................................................... 51<br />

5.8 Modul 2: Messinstrumente ........................................................................................... 52<br />

5.8.1 Zieldokumentation und Zielerreichung ................................................................ 52<br />

5.8.2 Functional Independence Measure (FIM) ........................................................... 53<br />

5.8.3 Erweiterter Barthel-Index (EBI) ........................................................................... 54<br />

5.8.4 Health Assessment Questionnaire (HAQ) ........................................................... 58<br />

5.9 Modul 3: Messinstrumente ........................................................................................... 61<br />

5.9.1 6-Minuten-Gehtest .............................................................................................. 61<br />

5.9.2 Ergometrie ........................................................................................................... 61<br />

5.9.3 MacNew Heart .................................................................................................... 62<br />

5.9.4 Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) .......................................................... 68<br />

ii

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />

5.10 Weitere Instrumente ..................................................................................................... 72<br />

5.10.1 Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) ..................................................... 72<br />

iii

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />

1 Zusammenfassung<br />

Der nationale <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> umfasst insgesamt 10 Instrumente und ist modularisiert:<br />

Modul 1 beinhaltet die Erhebung der Patientenzufriedenheit anhand eines Kurzfragebogens in<br />

allen Fachbereichen der stationären <strong>Rehabilitation</strong>. Der Kurzfragebogen (fünf Fragen) kann in<br />

Kombination mit allfällig bestehenden Patientenzufriedenheitsmessungen eingesetzt werden.<br />

Befragt werden alle erwachsenen Patienten, welche in einer maximal zwei Monate dauernden<br />

Zeitperiode aus der <strong>Rehabilitation</strong>sklinik ausgetreten sind. Die Datenerhebung ist zeitlich mit<br />

der entsprechenden Datenerhebung im Akutbereich koordiniert.<br />

Die Zufriedenheitsbefragung ist eine mit einer Mindeststichprobe kombinierte Periodenmessung.<br />

Basis des Auswertungsberichts sind die während der maximal zweimonatigen Beobachtungsperiode<br />

erhobenen Daten. Organisation, Durchführung und Berichtsfassung erfolgen analog<br />

der entsprechenden Befragung in der Akutmedizin.<br />

Modul 2 des nationalen <strong>Messplan</strong>s <strong>Rehabilitation</strong> beinhaltet die Qualitätsmessungen in der<br />

muskuloskelettalen und neurologischen stationären <strong>Rehabilitation</strong>. Als Instrument vorgesehen<br />

ist die Zieldokumentation in Anlehnung an die ICF-Philosophie (inkl. Beurteilung der Zielerreichung).<br />

Diese wird entweder mit dem EBI oder FIM (Wahlpflicht für neurologische Patienten)<br />

oder mit dem HAQ (muskuloskelettale Patienten) kombiniert.<br />

Modul 3 des nationalen <strong>Messplan</strong>s <strong>Rehabilitation</strong> beinhaltet die Qualitätsmessungen in der kardialen<br />

und pulmonalen stationären <strong>Rehabilitation</strong>. Sowohl in der kardialen als auch pulmonalen<br />

<strong>Rehabilitation</strong> sind der 6-Minuten-Gehtest und eine Ergometrie vorgesehen. Zusätzlich eingesetzt<br />

werden der krankheitsorientierte MacNew Heart bei bestimmten kardiovaskulären Patientengruppen,<br />

ein Feeling-Thermometer bei Patienten mit pneumologischer Problematik sowie<br />

der CRQ-Fragebogen bei COPD-Patienten.<br />

An allen Patienten mit einer muskuloskelettalen, neurologischen, kardialen oder pulmonalen<br />

Problematik werden zwei oder mehr fachbereichsspezifische Messungen (Modul 2 bzw. Modul<br />

3) durchgeführt. Die Messung erfolgt bei Eintritt und Austritt (Vollerhebung).<br />

Die eingesetzten 9 Instrumente des Moduls 2 und 3 1 und ihre Anwendung werden in einem<br />

Handbuch dokumentiert. Die Anwendung der Instrumente durch das medizinische und therapeutische<br />

Personal wird im Rahmen von Veranstaltungen geschult.<br />

Organisation der Datenerhebungen, Auswertung und Berichtsfassung erfolgen unabhängig von<br />

der Patientenzufriedenheitsbefragung (Modul 1). Basis der jährlichen Gesamtberichte für Modul<br />

2 und Modul 3 bilden die Daten eines Jahres (12 Monate).<br />

Die Sicherstellung einer hohen Datenqualität bei der Dateneingabe in den Kliniken bis hin zur<br />

Datenbereinigung durch das Auswertungsinstitut hat einen hohen Stellenwert. Eine hohe Datenqualität<br />

ist unabdingbar für das Gelingen des Projekts und die angestrebte Veröffentlichung<br />

der Ergebnisse mit namentlicher Bezeichnung der Kliniken.<br />

Für die Messungen, die Auswertung und Berichterstellung in allen drei Modulen entstehen Aufwendungen<br />

von insgesamt --------Franken. Die externen Messkosten, die dem <strong>ANQ</strong> belastet<br />

1 Modul 2: Dokumentation der Ziele (inkl. Zielerreichung), Functional Independence Measurement (FIM),<br />

Erweiterter Barthel-Index (EBI), Health Assessment Questionnaire (HAQ); Modul 3: 6-Minuten-Gehtest,<br />

Fahrrad-Ergometrie, MacNew Heart, Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ), Feeling Thermometer.<br />

1

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />

werden, belaufen sich auf ------- Franken. Auf Basis der Verträge und Reglemente wurden<br />

klinikinterne Messkosten in der Höhe von -------- Franken (Referenzjahr 2009) errechnet;<br />

diese dürften deutlich unter die tatsächlich zu erwartenden Umstellungskosten in den Kliniken<br />

liegen.<br />

Es resultiert ein gesamter Taxzuschlag (Kantons- plus Versichereranteil) von ---- Franken<br />

(gerundet). Dieser wird auf die Kantone (----- Franken) und Versicherer (------ Franken) aufgeteilt.<br />

Messbeginn ist Anfang 2013 für das Modul 2 und 3; die Patientenzufriedenheitsmessung soll im<br />

Frühsommer 2013 auf Basis der Austritte in den Monaten April und Mai durchgeführt werden<br />

(die entsprechende Messung im Akutbereich erfolgt auf Basis der Austritte im Monat September).<br />

2

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />

2 Ausgangslage<br />

2.1 <strong>Nationaler</strong> Verein für die Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (<strong>ANQ</strong>)<br />

Das Krankenversicherungsgesetz (KVG Art. 58 „Qualitätssicherung“) und dessen Verordnung<br />

(KVV Art. 77 „Qualitätssicherung“) fordern Massnahmen zur Sicherung und Förderung der Qualität<br />

der Leistungen. Um die Anforderungen des KVG und des KVV umzusetzen, unterzeichneten<br />

die Tarifpartner (H+ „Die Spitäler der Schweiz“ und santésuisse „Die Schweizer Krankenversicherer“)<br />

am 15. Dezember 1997 den sogenannten „Rahmenvertrag“. Diesem sind rund 350<br />

Leistungserbringer beigetreten. Der Rahmenvertrag regelt die Zusammenarbeit bei der Umsetzung<br />

der partnerschaftlich ausgehandelten strategischen Ziele bezüglich des Qualitätsmanagements.<br />

Zur Schaffung von verbindlichen Strukturen und um Projekte national zu koordinieren,<br />

wurde die nationale Koordinations- und Informationsstelle für Qualitätssicherung (KIQ) gegründet.<br />

Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken <strong>ANQ</strong> ist 2009 aus der<br />

Zusammenlegung des KIQ und des interkantonalen Vereins für Qualitätssicherung und -<br />

förderung (IVQ) entstanden. Unter dem Namen „<strong>Nationaler</strong> Verein für Qualitätsentwicklung in<br />

Spitälern und Kliniken“ <strong>ANQ</strong> (<strong>ANQ</strong> = Association nationale pour le développement de qualité<br />

dans les hôpitaux et les cliniques) besteht ein Verein im Sinne vom Artikel 60 ff. ZGB mit Sitz in<br />

Bern. Die Mitglieder des Vereins <strong>ANQ</strong> sind der Spitalverband H+, die Kantone, santésuisse und<br />

die Eidgenössischen Sozialversicherer.<br />

Der Zweck des <strong>ANQ</strong> ist die Koordination, Durchführung und Publikation von Qualitätsmessungen<br />

auf nationaler Ebene im stationären Bereich. Dabei sind Messungen in der Akutsomatik,<br />

<strong>Rehabilitation</strong> und Psychiatrie einheitlich umzusetzen. Der <strong>ANQ</strong> ist auch für die Vorgabe der<br />

gesamtschweizerisch durchzuführenden Messungen verantwortlich. Mit der Dokumentation der<br />

Qualität (Vergleich mit nationalen Referenzwerten) wird ein Beitrag zur Weiterentwicklung und<br />

Verbesserung geleistet (Statuten des <strong>ANQ</strong> vom 24. November 2009).<br />

Die Finanzierung und Umsetzung der Qualitätsmessungen im stationären Bereich gemäss den<br />

Vorgaben des <strong>ANQ</strong> wurde 2011 im Rahmen des nationalen Qualitätsvertrages von dem <strong>ANQ</strong>,<br />

der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und –direktoren<br />

(GDK), H+, santésuisse und den Eidgenössischen Sozialversichern geregelt. Alle Kantone und<br />

fasst alle Leistungserbringer und Versicherer sind diesem Vertrag beigetreten; der Rahmenvertrag<br />

aus dem Jahr 1997 (siehe oben) wird damit hinfällig.<br />

Darüber hinaus wurde 2011 ein Datenreglement in Kraft gesetzt, welches den Umgang mit den<br />

im Rahmen des nationalen Qualitätsvertrages erhobenen Daten der beteiligten Partner regelt.<br />

Es legt zudem die Rahmenbedingungen für die Auswertung und Publikation der Daten fest. Im<br />

selben Jahr noch wurde ein Grundlagenpapier erstellt, das die Anforderungen an die messspezifischen<br />

Auswertungskonzepte formuliert.<br />

2.2 Stationäre <strong>Rehabilitation</strong> in der Schweiz<br />

Aus der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser (BFS 2011) geht hervor, dass die Schweiz<br />

53 <strong>Rehabilitation</strong>skliniken zählt, davon 20 in der lateinischen Schweiz (18 in der Westschweiz<br />

3

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />

und 2 im Tessin). Diese verzeichneten im Jahr 2009 rund 58‘000 Austritte. 2 Durchschnittlich<br />

weisen die Kliniken je rund 1‘000 Austritte jährlich aus (Minimum: rd. 350 Austritte; Maximum:<br />

rd. 2‘000 Austritte; geschätzt auf Basis der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser, Datenjahr<br />

2009). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in einer <strong>Rehabilitation</strong>sklinik beträgt gemäss<br />

Obsan (2011) 25 Tage; die mediane Aufenthaltsdauer 21 Tage (d.h. die Hälfte der Behandlungen<br />

dauert weniger, die andere Hälfte länger als 21 Tage).<br />

2.3 Qualitätsmessungen in der <strong>Rehabilitation</strong><br />

Die Wahl von ergebnisrelevanten Qualitätsindikatoren und die Anforderungen an Klinikvergleiche<br />

werden in der Schweiz seit rund 10 bis 15 Jahren diskutiert. Diese Diskussionen, an denen<br />

sich die verschiedensten Gremien und Arbeitsgruppen seitens der Kranken- und Sozialversicherer<br />

sowie der Leistungserbringer beteiligt haben, bilden die Grundlage für die Entwicklung<br />

und Umsetzung der <strong>ANQ</strong>-Pilotprojekte.<br />

Der <strong>ANQ</strong> (ehemals KIQ) hat zusammen mit Kliniken mehrere Projekte zur Entwicklung und<br />

Umsetzung rehabilitationsspezifischer Ansätze in den verschiedenen Bereichen der <strong>Rehabilitation</strong><br />

im Sinne von Vergleichsmessungen durchgeführt:<br />

2.3.1 Pilotprojekte muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong><br />

Im Fachbereich der neurologischen <strong>Rehabilitation</strong> wurde in den Jahren 2007 bis 2009 ein Pilotprojekt<br />

zur Dokumentation von ICF (International Classification of Functioning, Disability and<br />

Health) basierten Zielsetzungsprozessen (inkl. Zielerreichung) durchgeführt. Dabei wird das<br />

Erreichen der Behandlungsziele als Nachweis für den <strong>Rehabilitation</strong>serfolg (Qualitätsindikator)<br />

erhoben. 12 Kliniken haben dieses auf prozessorientierte Qualitätskriterien basierende Konzept<br />

mitentwickelt und umgesetzt.<br />

Parallel dazu wurde im Fachbereich der muskuloskelettalen <strong>Rehabilitation</strong> ein auf dem Ansatz<br />

der Funktionsfähigkeit basierendes Konzept (ohne Integration des Zielsetzungsprozesses) entwickelt<br />

und umgesetzt. Daran haben sich 13 Kliniken beteiligt. Mit dem ergebnisorientierten<br />

Konzept soll die Erhaltung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit im Alltag und Beruf als<br />

<strong>Rehabilitation</strong>serfolg (Qualitätsindikator) nachgewiesen werden.<br />

Die während der Pilotphase erhobenen Daten wurden den Kliniken zum einen in Form von jährlichen<br />

klinikspezifischen Berichten zur Verfügung gestellt. Zum anderen wurden die Daten klinikvergleichend<br />

ausgewertet und in Form von schriftlichen Berichten präsentiert.<br />

Die beiden Pilotprojekte sowie die Auswertung der Daten wurden in Zusammenarbeit mit der<br />

Firma RehabNET AG durchgeführt.<br />

2 Zwischen 2005 und 2009 ist die Zahl der Kliniken und Austritte kontinuierlich gestiegen. In der aktuellsten<br />

Medizinischen Statistik der Krankenhäuser (BFS 2012) ist jedoch ein deutlicher Rückgang der Klinik-<br />

und Austrittstahlen dokumentiert: danach gibt es in der Schweiz 41 <strong>Rehabilitation</strong>skliniken, welche<br />

im Jahr 2010 rund 45‘000 Austritte verzeichneten. Nach Angaben des Bundesamtes für Statistik (BFS)<br />

füllen Kliniken mit mehreren Aktivitätsbereichen (Akutmedizin, Psychiatrie, <strong>Rehabilitation</strong>, Geriatrie)<br />

bzw. Standorten neu nur einen Fragebogen aus – statt einen pro Aktivitätsbereich bzw. Standort. Ausserdem<br />

wurden 2010 <strong>Rehabilitation</strong>sabteilungen administrativ in die Allgemeinspitäler eingegliedert,<br />

was den Rückgang der Einrichtungen erklärt. Davon vergleichsweise stark betroffen waren die Kantone<br />

Jura, Neuenburg, Solothurn, Tessin, Wallis und Waadt (Mitteilung des BFS vom 23. Dezember 2011<br />

sowie 17. Januar 2012).<br />

4

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />

Im Pilotprojekt muskuloskelettale <strong>Rehabilitation</strong> konnten Erhalt und Verbesserung der Funktionsfähigkeit<br />

und auch statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Kliniken nachgewiesen<br />

werden. Es zeigte sich jedoch, dass klinikvergleichende Darstellungen der Ergebnisse von<br />

Funktionsfähigkeitsmessungen nicht geeignet waren, Verbesserungsprozesse anzustossen.<br />

Ausserdem waren insbesondere ältere Patienten nicht in der Lage die Fragebogen auszufüllen.<br />

Die Experten waren sich einig, dass über den Ansatz der Zieldokumentation (inkl. Beurteilung<br />

der Zielerreichung bei Austritt und Nachhaltigkeit der Zielerreichung) bessere Qualitätsindikatoren<br />

gewonnen werden können – vorausgesetzt, es würden adäquate Ziele gesetzt und die Einschätzung<br />

der Zielerreichung objektiviert (z.B. mit Assessments).<br />

Aufgrund der Erfahrungen aus den beiden Pilotprojekten wurde Ende 2009 die Entwicklung des<br />

ICF basierten Ansatzes weitergeführt: Das Konzept der muskuloskelettalen <strong>Rehabilitation</strong> wurde<br />

an dasjenige der neurologischen <strong>Rehabilitation</strong> angepasst. Im Januar 2010 begann eine<br />

sechsmonatige Testphase mit überarbeiteter Zieldokumentation für die muskuloskelettale und<br />

neurologische <strong>Rehabilitation</strong>. Betreffend Umsetzung und Machbarkeit des gemeinsamen Konzepts<br />

zeigten die Auswertungen ein durchwegs positives Ergebnis. Im Frühjahr 2011 hat der<br />

Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> die flächendeckende Einführung des gemeinsamen Konzepts<br />

für die muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong> empfohlen.<br />

Weiterführende Informationen zu den Pilotprojekten muskuloskelettale und neurologische finden<br />

sich im Anhang (Anhang, Abschnitt 5.6, Seite 48).<br />

2.3.2 Pilotprojekt kardiologische <strong>Rehabilitation</strong><br />

Auf Initiative von Vertretern von kardiologischen <strong>Rehabilitation</strong>skliniken übernahm im Frühjahr<br />

2008 der <strong>ANQ</strong> (bzw. der KIQ) zusammen mit einer breit abgestützten Expertengruppe die Aufgabe,<br />

ein Konzept zur Messung ergebnisrelevanter Qualitätsindikatoren im Bereich der kardialen<br />

<strong>Rehabilitation</strong> im Hinblick auf eine flächendeckende Einführung zu erstellen. 2010 legte der<br />

<strong>ANQ</strong> ein für die Umsetzung taugliches Konzept vor, das aufgrund damaliger finanzieller Unsicherheiten<br />

nicht umgesetzt werden konnte.<br />

2.3.3 Qualitätsmanagement pulmonale <strong>Rehabilitation</strong><br />

Im Sommer 2010 sind Vertreter der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie (SGP) auf<br />

den <strong>ANQ</strong> zugekommen und haben ihr Konzept „Qualitätsmanagement Pulmonale <strong>Rehabilitation</strong>“<br />

zur Erfassung von ergebnisorientierten Qualitätsindikatoren präsentiert.<br />

Mit dem von SGP vorgeschlagenen Konzept sollen einheitliche Indikatoren erfasst werden, um<br />

die Qualität und die Effizienz der pulmonalen <strong>Rehabilitation</strong> abzubilden. In einer ersten Phase<br />

sollten die Erhebungen in der stationären Behandlung und im weiteren Verlauf auch in der ambulanten<br />

<strong>Rehabilitation</strong> erfolgen. Ergänzend sollten die erhobenen Daten für Forschungsprojekte<br />

genutzt werden. Das Konzept wurde am 11. März 2010 von den grossen pulmonalen <strong>Rehabilitation</strong>skliniken<br />

(Berner Reha Zentrum Heiligenschwendi, Luzerner Höhenklinik Montana, Klinik<br />

Barmelweid und Zürcher Höhenklinik Wald) verabschiedet (vgl. Dokument der SGP vom 11.<br />

März 2010).<br />

2.3.4 Lessons learned aus den Pilotprojekten<br />

Die Pilotprojekte haben folgende allgemeinen Erkenntnisse zutage gefördert, welche im Hinblick<br />

auf den nationalen <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong> relevant sind:<br />

5

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />

1. Es ist von Vorteil, mit einem minimalen Set an Messungen zu beginnen, welches<br />

schrittweise weiterentwickelt und ergänzt wird.<br />

2. Die Messlogistik ist einfach zu halten: sie soll für die Kliniken keine unverhältnismässigen<br />

Aufwendungen nach sich ziehen (zum Beispiel für doppelte Datenerfassungen, teure<br />

IT-Schnittstellen).<br />

3. Eine gute Datenqualität ist eine zentrale Voraussetzung für verlässliche Aussagen und<br />

die Akzeptanz einer transparenten Darstellung von vergleichenden und klinikspezifischen<br />

Ergebnissen.<br />

4. Zur Sicherstellung der Datenqualität sind klare Vorgaben für den Erfassungsprozess, die<br />

Kontrolle der Daten bereits bei der Erfassung in der Klinik (Messhandbuch/Manual),<br />

Rückmeldungen an die beteiligten Kliniken über die erzielte Datenqualität durch das<br />

Messinstitut sowie Schulungen notwendig.<br />

5. Ein Bekenntnis zur Qualität sowie zur Notwendigkeit von entsprechenden Massnahmen<br />

– dies schliesst eine Bereitstellung notwendiger Ressourcen mit ein – auf allen Hierarchiestufen<br />

der Klinik unterstützt die Implementierung nachhaltiger Verbesserungsprozesse.<br />

6. Die institutionalisierte regelmässige Diskussion von Prozessoptimierungen und Ergebnissen<br />

und die Teilnahme an klinikübergreifenden Diskussionen (Foren/Workshops) fördert<br />

die Implementierung der Verbesserungen.<br />

7. Das Auswertungs- und Berichtswesen (klinikspezifische und vergleichende Berichte) im<br />

Pilotprojekt muss u.a. bezüglich der Risikoadjustierung und anderen statistischen Auswertungen,<br />

Tabellen und Grafiken, Lesehilfen, Verständlichkeit der Texte, Übersichtlichkeit<br />

und Möglichkeit zur Kommentierung überprüft werden.<br />

In Bezug auf die Wahl der Instrumente kann aus den Pilotprojekten gefolgert werden, dass die<br />

in der muskuloskelettalen <strong>Rehabilitation</strong> eingesetzten Instrumente insgesamt dazu geeignet<br />

waren, Erhalt und Verbesserung der Funktionsfähigkeit nachzuweisen; sie vermochten jedoch<br />

nicht, Verbesserungsprozesse anzustossen. Mit dem ICF-basierten Zielsetzungsprozess (inkl.<br />

Zielerreichung) konnten zum einen die Ergebnisse des medizinischen und therapeutischen Behandlungsprozess<br />

unabhängig von der Diagnose und der spezifischen Patientengruppe abgebildet<br />

werden. Zum anderen wurden in einem vergleichsweise hohen Mass Verbesserungsprozesse<br />

angestossen:<br />

1. Der Zielsetzungsprozess (inkl. Zielerreichung) war als klinikvergleichender Nachweis der<br />

Qualität (Qualitätsindikator) nutzbar.<br />

2. Der Zielsetzungsprozesse (inkl. Zielerreichung) war für die Kliniken hilfreich bei der Analyse<br />

des <strong>Rehabilitation</strong>sprozesses und deren Verbesserung.<br />

3. Für die Durchführung des Zielsetzungsprozesses (inkl. Zielerreichung) brauchte es eine<br />

minimale Standardisierung. Dennoch blieben die Kliniken vergleichsweise frei in der Gestaltung<br />

der Behandlungsprozesse. Eine minimale klinikübergreifende Standardisierung<br />

des Zielsetzungsprozesses (inkl. Zielerreichung) war trotz unterschiedlicher Behandlungsprozesse<br />

möglich.<br />

6

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />

4. Die begleitende regelmässige Diskussion der Zielsetzungs- und Behandlungsprozesse<br />

im Rahmen von Workshops / Foren wurde als wichtige Rahmenbedingung des Qualitätskonzepts<br />

betrachtet.<br />

5. Die Angemessenheit der für die <strong>Rehabilitation</strong>sbehandlung festgelegten Ziele wird sichergestellt<br />

durch<br />

a. die Einbettung des Zielsetzungsprozesses (inkl. Zielerreichung) in ein umfassendes<br />

Hauptziel- und Unterzielkategoriensystem gemäss den ICF-Kategorien der WHO. 3<br />

b. die Festlegung von individuellen Behandlungszielen unter Einbezug des Patienten<br />

(und allenfalls Angehörigen).<br />

c. die Berücksichtigung der Funktionsfähigkeit und Behinderung des Patienten sowie<br />

der Kontextfaktoren (persönliche Merkmale 4 und Umwelt 5 des Patienten).<br />

d. die Untermauerung der Adäquatheit der Ziele durch Funktionsmessungen.<br />

Die unzureichende Überprüfbarkeit der Angemessenheit der festgelegten Ziele sowie das Fehlen<br />

von Richtlinien zur Beurteilung der Zielerreichung sind Schwächen des Konzepts. Richtlinien<br />

zur Überprüfung der Angemessenheit von festgelegten Zielen und zur Beurteilung der Validität<br />

der angegebenen Zielerreichungsgrade (z.B. anhand von Goal Attainment Scaling 6 ) sollen<br />

für das Messhandbuchs und die Schulungen erarbeitet werden (vgl. Abschnitt 4.3.5, Seite<br />

28).<br />

3 Vgl. http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/<br />

4 Als persönliche Merkmale gelten zum Beispiel Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit, Lebensstil,<br />

Gewohnheiten, Erziehung, Bewältigungsstile, sozialer Hintergrund, Beruf, persönliche Erfahrung, charakteristische<br />

Verhaltensmuster (individuelle Bewältigungsstrategien). Gemäss Bucher (2011) sind personenbezogene<br />

Faktoren in der ICF derzeit (noch) nicht klassifiziert. Die Erstellung einer Klassifikation<br />

der persönlichen Kontextfaktoren durch die Arbeitsgruppe „ICF“ der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin<br />

und Prävention DGSP erweitert mit Experten aus Deutschland und der Schweiz ist jedoch in<br />

Gange (vgl. http://www.sar-gsr.ch/jmuffin/upload/Referat_Peter_O_Bucher.pdf).<br />

5 Als Umweltfaktoren gelten zum Beispiel technische Hilfsmittel zum persönlichen Gebrauch im täglichen<br />

Leben, Hilfsmittel zur persönlichen Mobilität drinnen und draussen, bauliche oder technische Massnahmen<br />

für private Nutzung, Unterstützung durch Dienste oder Bezugspersonen, Einstellung und Motivation<br />

von Personen aus dem Umfeld des Patienten.<br />

6 Goal Attainment Scaling (GAS) ist ein Instrument, das dazu dient, die Erreichung gegebener Ziele zu<br />

überprüfen. Es setzt die Festlegung eines oder mehrerer Ziele voraus. Für jedes Ziel werden dann Indikatoren<br />

festgelegt, mit deren Hilfe die Zielerreichung überprüft werden kann. Die Überprüfung der Ziele<br />

erfolgt mittels einer 5-stufigen Antwortskala (1=“viel weniger als erwartet“, 2=“weniger als erwartet“,<br />

3=“erwartet“, 4=“mehr als erwartet“, 5=“viel mehr als erwartet). Vergleiche Literaturverzeichnis.<br />

7

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />

3 Auftrag und Vorgehensweise<br />

3.1 Auftrag des Qualitätsausschusses <strong>Rehabilitation</strong><br />

Der Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> umfasst 9 Vertreterinnen und Vertreter, von Fachgesellschaften,<br />

Versicherern und Kantonen 7 . Im Dezember 2010 wurde er vom Vorstand des <strong>ANQ</strong><br />

beauftragt, bis spätestens Ende 2011 ein Umsetzungskonzept für die flächendeckende Messung<br />

von ergebnisrelevanten Qualitätsindikatoren in der stationären <strong>Rehabilitation</strong> zu erarbeiten,<br />

das mit der Leistungsfinanzierung in der <strong>Rehabilitation</strong> (ST-Reha-Projekt) 8 kompatibel ist.<br />

Der Qualitätsausschuss <strong>Rehabilitation</strong> beschloss, die verschiedenen Konzepte in der <strong>Rehabilitation</strong><br />

aufzugreifen und in die Arbeiten zur Erstellung des Umsetzungskonzepts zu integrieren.<br />

Dazu hat er die Bildung von drei Arbeitsgruppen initiiert: die Arbeitsgruppe 1A, die Arbeitsgruppe<br />

1B sowie die Arbeitsgruppe 2.<br />

‐ Die Arbeitsgruppe 1A hatte den Auftrag, das Konzept „Dokumentation der Zielsetzung<br />

(inkl. Zielerreichung) um einfache und klare Outcome-Indikatoren unter Berücksichtigung<br />

bestehender Ansätze zu ergänzen. Die zusätzlichen Outcome-Indikatoren sollten<br />

die Beurteilung der Zielerreichung untermauern. Ergänzend sollte ein Instrument zur<br />

Überprüfung der Nachhaltigkeit der Partizipationsziele entwickelt werden. Mitglieder die<br />

Arbeitsgruppe 1A sind Experten aus Pilotkliniken mit muskuloskelettaler oder neurologischem<br />

<strong>Rehabilitation</strong>. 7 Die Arbeitsgruppe traf sich zu acht Arbeitssitzungen.<br />

‐ Die Arbeitsgruppe 1B bestehend aus Experten der kardialen und pulmonalen <strong>Rehabilitation</strong><br />

7 wurde beauftragt, bestehende Konzepte mit Blick auf die flächendeckende Einführung<br />

von ergebnisrelevanten Qualitätsindikatoren anzugleichen. Das Qualitätsmanagement-Konzept<br />

der SGP diente zusammen mit dem bestehenden Konzept in der kardiologischen<br />

<strong>Rehabilitation</strong> als Basis für die Angleichung beider Konzepte, welche im Rahmen<br />

von drei Sitzungen erarbeitet wurde.<br />

‐ Arbeitsgruppe 2 hatte den Auftrag, Vorschläge für fachübergreifende Ergebnisindikatoren<br />

in der <strong>Rehabilitation</strong> unter Berücksichtigung bestehender und angewandter Methoden<br />

zu unterbreiten. Mitglieder die Arbeitsgruppe 2 sind Experten aus Pilotkliniken mit<br />

neurologischer oder muskuloskelettaler <strong>Rehabilitation</strong> sowie Experten aus Kliniken mit<br />

kardialer und pulmonaler <strong>Rehabilitation</strong> 7 . Die Arbeitsgruppe 2 erarbeitete ihr Ergebnis im<br />

Rahmen von drei Sitzungen.<br />

Die Geschäftsstelle hat die Sitzungen der drei Arbeitsgruppen organisiert und durchgeführt und<br />

die Vorschläge mit der Begleitgruppe m & n besprochen. Diese war im Rahmen des Pilotprojekts<br />

aus der Zusammenlegung zweier Begleitgruppen zur Begleitgruppe m & n entstanden.<br />

Ihre Aufgabe war es, das Pilotprojekt muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong> über<br />

7 Eine Mitgliederliste befindet sich im Anhang Abschnitt 5.1<br />

8 ST-Reha ist die Kurzbezeichnung des Projekts „Schweizerisches Tarifsystem <strong>Rehabilitation</strong>“. Seit 2004<br />

bearbeiten H+ und die Medizinaltarifkommission UVG (MTK) das Tarifprojekt im Bereich der stationären<br />

<strong>Rehabilitation</strong>. Es bezweckt die Umsetzung der neuen gesetzlichen Grundlagen und der neuen Spitalfinanzierung<br />

(Leistungsfinanzierung). Im Jahr 2009 konnte als Meilenstein ein Patientenklassifikationssystem<br />

(PCS) für die neurologische und muskuloskelettale <strong>Rehabilitation</strong> entwickelt werden, das anhand<br />

des Schweregrads einer Erkrankung die Behandlungskosten schätzt. Gegenwärtig wird im Rahmen<br />

einer Pilotphase das PCS probeweise in Kliniken eingeführt. (vgl.<br />

http://www.hplus.ch/de/tarife_preise/andere_stationaere_tarife/st_reha/).<br />

8

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />

den Abschluss des Pilotprojekts hinaus zu begleiten und weiterzuentwickeln. Die Begleitgruppe<br />

umfasst Vertreter von Pilotkliniken mit neurologischer oder muskuloskelettaler <strong>Rehabilitation</strong> 9 .<br />

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppensitzungen wurden in die erste Version des Umsetzungskonzepts<br />

für die landesweiten Messungen in der <strong>Rehabilitation</strong> eingearbeitet, welches im Juni 2011<br />

dem QA <strong>Rehabilitation</strong> präsentiert wurde. Zusätzlich wurden Grundlagen, insbesondere zum<br />

Datenerfassungs- und Auswertungssystem (Basis dazu bildeten drei Richtofferten), zur geplanten<br />

nationalen Zufriedenheitsbefragung <strong>Rehabilitation</strong> (Basis hierzu bildete die nationale Zufriedenheitsbefragung<br />

im Akutbereich) sowie zur Finanzierung erarbeitet. Die kritische Diskussion<br />

dieser Grundlagen erfolgte an den Sitzungen im September 2011 und November 2011.<br />

3.2 Ergebnisse der Arbeitsgruppen<br />

3.2.1 Arbeitsgruppe 1A<br />

Nach Meinung der Arbeitsgruppe 1A soll die Beurteilung der Zielerreichung durch das medizinische<br />

Personal (vgl. 2.3.4, Seite 5) durch die Anwendung von verschiedenen Assessments objektiviert<br />

werden (Tabelle 1). Darunter befinden sich ebenso Instrumente mit einem breiten Anwendungsspektrum<br />

wie dem FIM, dem EBI und dem HAQ als auch Instrumente, welche diagnosespezifisch<br />

eingesetzt werden, um Boden- und Deckeneffekte von FIM, EBI und HAQ aufzufangen.<br />

Vorgeschlagen wird zudem eine Patientenzufriedenheitsbefragung mit einem kurzen<br />

Fragebogen (vgl. Abschnitt 3.2.3, Seite 12).<br />

Darüber hinaus schlug die Arbeitsgruppe 1A vor, dass die Verwendung von weiteren Assessments<br />

von den Kliniken in einer Liste 10 deklariert werden. Damit will die Arbeitsgruppe 1A<br />

Transparenz gegenüber anderen Leistungserbringern, den Versicherern und Kantonen schaffen<br />

sowie den fachlichen Austausch unter den <strong>Rehabilitation</strong>skliniken fördern.<br />

Die Arbeitsgruppe hatte zudem anfänglich empfohlen, die Zieldokumentation (inkl. Zielerreichung<br />

bei Austritt aus der <strong>Rehabilitation</strong>sklinik) durch eine Befragung der Patienten zur Nachhaltigkeit<br />

der <strong>Rehabilitation</strong>sbehandlung mehrere Wochen nach Austritt aus der <strong>Rehabilitation</strong>sklinik<br />

zu ergänzen. Der QA <strong>Rehabilitation</strong> hat in Rücksprache mit der Arbeitsgruppe die Entwicklung<br />

eines entsprechenden ICF-kompatiblen Patientenfragebogens (abgestimmt auf die<br />

ICF-Partizipationsziele Wohnen, soziokulturelle Aktivitäten und Arbeiten) aus mehreren Gründen<br />

vorzeitig terminiert (vgl. Abschnitt 3.3.1.3). Der Stand der Arbeiten wird von der Arbeitsgruppe<br />

1A in einem Arbeitspapier festgehalten 11 .<br />

Im Pilotprojekt wurden die Daten mittels webbasierten Datenerfassungsmasken mit umfassenden<br />

Prüfroutinen erfasst (RehabNET_MAS©). Die Integration der Datenerfassungsmasken in<br />

das klinikeigene IT-System, das Programmieren von allfälligen Schnittstellen bzw. die doppelte<br />

Dateneingabe wird von den am Pilotprojekt teilnehmenden Kliniken als aufwändig bezeichnet.<br />

Aus Sicht der Mitglieder der Arbeitsgruppe 1A sind Schnittstellen so zu gestalten, dass Daten<br />

aus dem klinikeigenen System einfach exportiert werden können, zum Beispiel in eine Excel-<br />

Tabelle.<br />

9 Ein Teil der Mitglieder waren in der Arbeitsgruppe 1A, 1B oder 2.<br />

10 Erstellung der Liste gestützt auf den Sammelbändern zu Assessments in der <strong>Rehabilitation</strong> (Neurologie,<br />

2009; Bewegungsapparat, 2011; Kardiologie und Pneumologie, 2009) von Stefan Schädler et al.,<br />

Peter Oesch et al. sowie Gilbert Büsching et al.<br />

11 Das Arbeitspapier wird dem <strong>ANQ</strong> voraussichtlich im März 2012 vorgelegt.<br />

9

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />

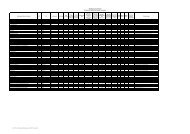

Tabelle 1: Messinstrumente für die muskuloskelettale und neurologische <strong>Rehabilitation</strong> (Vorschlag<br />

Arbeitsgruppe 1A)<br />

Messungen in der muskuloskelettalen<br />

und neurologischen <strong>Rehabilitation</strong><br />

Obligatorische Messungen<br />

Patienten<br />

Patientenzufriedenheitsbefragung DG-m<br />

DG-n<br />

Hauptziele (HZ) und Zielerreichung (ZE)<br />

gemäss ICF-Ansatz<br />

Nachhaltigkeit der Zielerreichung (ZE+)<br />

gemäss ICF-Ansatz a)<br />

Allgemeine Messungen mit Wahlpflicht<br />

Functional Independence Measurement<br />

(FIM)<br />

Diagnosegruppe<br />

DG-m<br />

DG-n<br />

DG-m<br />

DG-n<br />

Zeitpunkt<br />

E=Eintritt<br />

A=Austritt<br />

ScB=Score-<br />

Berechnung<br />

Mehrere Wochen<br />

nach A<br />

HZ bei E; ZE bei<br />

A; ScB<br />

ZE bei A; ZE+;<br />

ScB<br />

Typ<br />

SB=Selbstbeurt.<br />

FB=Fremdbeurt.<br />

SB<br />

[FB / SB]<br />

SB<br />

DG-n E / A; ScB FB<br />

Erweiterter Barthel-Index (EBI) DG-n E / A; ScB FB<br />

Health Assessment Questionnaire<br />

(HAQ)<br />

Diagnosespezifische Messungen mit Wahlpflicht<br />

DG-m E / A SB / FB<br />

Early Functional Abilities (EFA) Früh-Reha b) E / A; ScB FB<br />

Efficiency Pattern Analysis (EPA) Früh-Reha b) E / A; ScB FB<br />

Koma-Remissions-Scale (KRS) Früh-Reha b) E / A; ScB FB<br />

Unified Parkinson Diesease Rating<br />

Scale (UPDRS)<br />

Parkinson E / A; ScB FB<br />

Spinal Cord Independence Measure Paraplegie E / A; ScB FB<br />

(SCIM)<br />

a) Der QA <strong>Rehabilitation</strong> hat die Entwicklung der entsprechenden Befragung in Rücksprache mit der Arbeitsgruppe<br />

vorzeitig terminiert.<br />

b) Zur Früh-<strong>Rehabilitation</strong> ist anzumerken, dass die Abgrenzung zwischen rehabilitativen von DRG abgedeckten<br />

Fällen im Akutbereich und von anderen früh-rehabilitativen Leistungen noch nicht abschliessend<br />

geklärt ist. Das Projekt der SwissDRG zur Leistungsfinanzierung (ST-Reha) wird bezüglich den entsprechenden<br />

Begriffen und Abgrenzungen Klarheit schaffen.<br />

Aus Sicht der Arbeitsgruppe 1A sind aufgrund der Erfahrungen im Pilotprojekt separate Institute<br />

mit einem entsprechenden spezifischen Know-how im Bereich der Datenerfassung bzw. Daten-<br />

10

<strong>Nationaler</strong> <strong>Messplan</strong> <strong>Rehabilitation</strong><br />

auswertung zu beauftragen. Die Auswertung der Daten soll durch Institute bzw. Personen mit<br />