Der Rote Turm zu Weinheim - Tauschring Weinheim

Der Rote Turm zu Weinheim - Tauschring Weinheim

Der Rote Turm zu Weinheim - Tauschring Weinheim

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

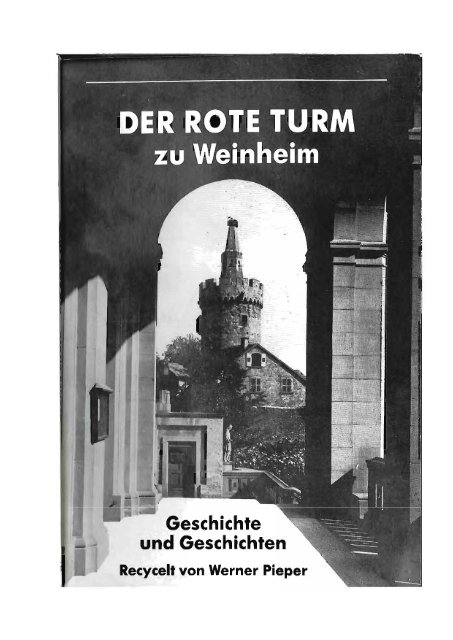

Geschichte<br />

unld Geschichten<br />

Recycelt von Werner Pieper

DER ROTE TURM<br />

<strong>zu</strong> Wein11eim<br />

Geschichte & Geschichten<br />

Recycelt von Werner Pieper

Inhalt<br />

7 Das Steinheim von <strong>Weinheim</strong>: bautechnische Daten<br />

9 Vorwort<br />

12 Zum Namen des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>es<br />

14 Kopf runter, Augen auf: eine <strong>Turm</strong>besteigung<br />

17 <strong>Der</strong> <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> im Laufe der Zeit<br />

27 Um den <strong>Turm</strong> herum:<br />

Wachsen und Werden <strong>Weinheim</strong>s, eine Stadtchronik<br />

31 <strong>Weinheim</strong> als Spielball der Mächte<br />

33 <strong>Weinheim</strong>er <strong>Turm</strong>lied<br />

34 Das Leben im <strong>Turm</strong><br />

39 Jonathan Wolrab und der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong>, erzählt von Micky Remann<br />

56 Zur Geschichte der Gerichte<br />

62 Gauner, Gott und Galgen<br />

65 Flora und Fauna im, am und auf dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong><br />

69 Künstler erobern den <strong>Turm</strong><br />

76 Quellen- und Literaturliste<br />

76 Commercials<br />

78 Lesetips

Bilder - und Faksimile Verzeichnis<br />

Stadtarchiv <strong>Weinheim</strong>: Umschlagfoto, S. 17, 19, 22, 35, 59, 68<br />

Manfred Maser, Fotos S. 1, 67 oben<br />

Norika Nienstedt: S. 2, 43 (mit Bertram Jesdinsky), 71 (Marken), 73<br />

<strong>Der</strong> Rodensteiner, S. 6<br />

Oona Leganovic: S. 8<br />

Werner Pieper: S. 11, 13, 15, 16, 37, 67 unten<br />

Paul Müller: S. 20<br />

Merian Stick: S. 27<br />

R. Rippchen Archiv: S. 30, 63<br />

Weiß: 57<br />

Gästebuch Galerie "<strong>Rote</strong>r <strong>Turm</strong>": Gedicht S. 71,73,74<br />

örtliche Zeitung (?): S. 72<br />

Unbekannt: S. 75 (Montage W. P.)<br />

Faksimile S. 70 von Lothar Griesbach<br />

Faksimile 71- 75, Archiv "Freundeskreis <strong>Rote</strong>r <strong>Turm</strong>"<br />

Impressum<br />

DER ROTE TURM<br />

Redaktion: Werner Pieper<br />

Inhaltliche Mithelfer: siehe Vorwort<br />

Satz: Petra Petzo1d, Heidelberg<br />

Gestaltung Umschlag & Inhalt: Petra Petzold & Werner Pieper<br />

Druck: Maro, Augsburg<br />

Verlegt durch:<br />

Werner Pieper's Medienexperimente<br />

Alte Schmiede<br />

D-6941 Lährbach<br />

AUe Rechte bei den jeweiligen Autoren<br />

ISBN 3 -922708 - 11 - 0

Das Steinheim von <strong>Weinheim</strong>:<br />

Bautechnische Daten<br />

Höhe: 30 m<br />

Umfang unten: 22 m<br />

Umfang oben innerhalb der Zinnen: 21 m<br />

Alter des Urturms: ca. 700 Jahre<br />

Grundriß: kreisfönnig<br />

Durchmesser der Stockwerke innen: ca. 3 m<br />

Gänge: ca. 70 cm breit, 1,57- 2.15 m hoch<br />

Baurnaterial: roter Sandstein, wahrscheinlich aus dem Odenwald<br />

Eigenart: die Wendeltreppe führt innerhalb der dicken Mauern nach oben<br />

Neigung: der <strong>Turm</strong> beugt sich ca. 40 cm gen Westen<br />

7

TUrm m il Taube.

Vorwort<br />

Im Andenken an Wilhelm Fabricius<br />

Wer, wie ich, nicht mehr am Ort seiner Kindheit wohnt, tut gut daran,<br />

<strong>zu</strong>r ltneuen Heimat« einen persönlichen Be<strong>zu</strong>g her<strong>zu</strong>stellen. »The sense of<br />

place«, das Gefühl eines Ortes <strong>zu</strong> erspÜIen, kann eine sehr faszinierende<br />

Angelegenheit werden, wenn man sich da<strong>zu</strong> aufrafft, den ver paßten Heimatlcundeunterricht<br />

auf eigene Faust nach<strong>zu</strong>holen.<br />

Mich hat es vor 25 Jahren in die Gegend zwischen Ulfenbach, Neckar<br />

und Weschnitz verschlagen. Aus meinem Interesse für die Heidelberger<br />

Geschichte wuchsen zwei Bücher (siehe Anzeigenteil des Buches). Nun,<br />

<strong>Turm</strong> sei Dank, ergab sich die Möglichkeit, auch im Fluß der <strong>Weinheim</strong>er<br />

Geschichte fischen <strong>zu</strong> gehen.<br />

Norika Nienstedt und Sharon Levinson vom »Freundeskreis <strong>Rote</strong>r<br />

<strong>Turm</strong>« überließen mir temporär den Schlüssel <strong>zu</strong> selbigem <strong>Turm</strong>, damit ich<br />

mich dort als <strong>Turm</strong>schreiber versuchen könne, so wie es sie auch in anderen<br />

vergleichbaren Türmen gibt, oft gar von der jeweiligen Stadt bezahlt.<br />

Wie es Schreiberlingen so eigen ist, griff ich sofort <strong>zu</strong> und fing an <strong>zu</strong><br />

recherchieren. Schnell wurde mir klar, daß man so ein Bauwerk nicht isoliert<br />

von Stadtgeschichte und Umgebung kennenlernen und verstehen<br />

kann. So befragte ich kundige Freunde und Einheimische, schloß mich<br />

einige Zeit im <strong>Turm</strong> ein, stöberte im Stadtarchiv und im Museum, las mich<br />

durch die Heimatbücher und machte mir einen Reim draus. Das Ergebnis<br />

liegt hiermit vor. Alie Texte des Buches, auch der von Micky Remann, sind<br />

im <strong>Turm</strong> entstanden.<br />

Hauptsächlich richtet sich dieses Buch natürlich an <strong>Weinheim</strong>erinnen<br />

und <strong>Weinheim</strong>er, ist es doch ihr <strong>Turm</strong>, ihr »Liebling«, wie es in der einschlägigen<br />

heimatkundlichen Literatur immer wieder <strong>zu</strong> lesen steht.<br />

Aber auch aUSWärtige Besucher sollen mit dieser Schrift angesprochen<br />

werden, daher hier noch ein paar Worte über <strong>Weinheim</strong> als Ort. <strong>Weinheim</strong><br />

an der Bergstraße ist dank der dünnen Erdschicht der Rheinebene (und<br />

der zeitgenössischen AufheizW1g der Ebene durch die Industrie vor allem<br />

in Mannheim und Ludwigshafen) einer der wärmsten Orte Deutschlands.<br />

Lieblich liegt die Stadt »amphitbeatrisch am Busen eines Berges«, notierte<br />

schon ein Heimatforscher vor vielen Jahren. In einer großen Untersuchung<br />

in den 80er Jahren, welche wohl die attraktivste deutsche Stadt zwischen<br />

40 - 100000 Einwohnern sei, belegte <strong>Weinheim</strong> Platz eins. <strong>Der</strong> Name hat<br />

nichts mit Wein <strong>zu</strong> tun, sondern stammt vom Wortstamm »win« = Freund.<br />

9

Im 17. Jahrhundert, als die Stadt das Salzmonopol und die Universität ihr<br />

eigen nannte, schien <strong>Weinheim</strong> auf dem Weg <strong>zu</strong> einer großen Metropole<br />

<strong>zu</strong> sein; niemand würde heute von Heidelberg und Mannheim reden.<br />

Glücklicherweise ging dieser Kelch an uns vor bei.<br />

So verbauen keine Wolkenkratzer den Blick von und auf den <strong>Rote</strong>n<br />

<strong>Turm</strong>, jenen Tower of Power inmitten der Weinheirner Altstadt (die eigentlich<br />

die Neustadt ist, aber da<strong>zu</strong> mehr weiter hinten im Buch).<br />

Altersschät<strong>zu</strong>ngen den <strong>Turm</strong> betreffend schwanken zwischen 750 und<br />

650 Jahren. Vor ca. 250 Jahren wurde er letztmals als Stadtbefestigungsanlage<br />

genutzt, vor genau 150 Jahren wurde er als Kerker geschlossen. Damals<br />

schrieb der <strong>Weinheim</strong>er Heimatforscher A. L. Grimm folgende, auch<br />

heute noch beherzigenswerte Worte über den <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>:<br />

»Möge nur ein guter Geist die städtische Verwaltung leiten, damit die<br />

unserer Zeit eigene Sucht nach temporärem materiellem Gewinne oder<br />

nichtsachtende Gleichgültigkeit nicht auch in dieses schöne Denkmal der<br />

Vorzeit die zerstörende oder entstellende Hand legen. Denn so, wie er ist,<br />

ist dieser <strong>Turm</strong> die schönste Zierde der Gegend, und der Eingang in die<br />

Stadt gewinnt durch ihn seinen eigentümlichen Reiz, was schon manche<br />

Künstler darum auch veranlaßte, ihr Talent daran <strong>zu</strong> versuchen.« (10)<br />

Seit 1970 versuchen immer wieder Künstler, mit dem düsteren Karma<br />

des ehemaligen Kerkers <strong>zu</strong>recht<strong>zu</strong>kommen. Die <strong>Weinheim</strong>er Bevölkerung<br />

hatte in all den Jahrhunderten selten Gelegenheit, den <strong>Turm</strong> <strong>zu</strong> erklimmen,<br />

ohne Kerkerhaft oder <strong>zu</strong>mindest Kunst ertragen <strong>zu</strong> müssen. Das lag sicherlich<br />

mehr an den fast immer verschlossenen Türen als am guten Willen,<br />

wie es auch 1986 in der »Communale« nachlesbar war:<br />

»Die kommen, wenn die Tür offen steht. Die jungen - und die Alten. Um<br />

den <strong>Turm</strong>, den sie zeitlebens verschlossen vor Augen hatten, jetzt von<br />

innen kennen<strong>zu</strong>lernen. Und welch ein Erlebnis. Notgedrungen wird hier<br />

>Raum< als Wahrnehmungsdimension bewußt. Von außen unübersehbar ein<br />

phallisches Symbol, geht's drinnen in engen, weiß getünchten, leicht gewundenen<br />

Röhren - den Geburtskanal? - rauf und runter. Ein Überblick ist<br />

nicht möglich, die dicken Mauem schirmen fast jedes Geräusch, auch Licht<br />

ab. Sich bis <strong>zu</strong>r nächsten Nische vor tasten, zwischen Neugierde und Platzangst:<br />

spannend. «<br />

Ab sofort wird der Forderung der Bürger und dem Wunsch der Kinder<br />

nachgekommen und der <strong>Turm</strong> <strong>zu</strong>r Sommerszeit an einigen Wochenenden<br />

<strong>zu</strong>gänglich gemacht. Um den immer wiederkehrenden Fragen aus<strong>zu</strong>weichen,<br />

habe ich nun die Ergebnisse meiner Recherche in Buchform darniedergelegt.<br />

Getreu dem Motto von Theo Pinkus »Grab wo du stehst«<br />

habe ich während der Arbeit an dieser Schrift über die <strong>Weinheim</strong>er Stadtgeschichte,<br />

das Leben und Leiden der Bevölkerung durch die jahrhunderte,<br />

schröcldiche Geschichten über die Rechtsbarkeit und die Kerkerzeit<br />

des <strong>Turm</strong>es und vieles andere gelernt. Möge die Lektüre dieses Buches<br />

einiges davon vermitteln.<br />

Micky Remann, der vor jahren schon einmal bei Veranstaltungen des<br />

10

Zum Namen<br />

des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>es<br />

Urkundlich wird der <strong>Turm</strong> erstmals 1504 als »Neuer <strong>Turm</strong>« erwähnt. Nicht<br />

klar allerdings ist, ob mit dem »Alten <strong>Turm</strong>« ein Vorläufer an selber Stelle<br />

oder der Blaue Hut gemeint war.<br />

<strong>Der</strong> Blaue Hut hat seinen Namen nach dem dunklen Schieferdach - das<br />

er mal hatte. Kaum einem <strong>Weinheim</strong>er, den ich darauf ansprach, war bislang<br />

aufgefallen, daß auch dieser <strong>Turm</strong> irgendwann rot gedeckt worden ist.<br />

Da war das Denkmalschutzamt wohl auf Betriebsausflug.<br />

<strong>Der</strong> Volksmund bietet zwei Namenserklärungen <strong>zu</strong>m <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>:<br />

1.: · der <strong>Turm</strong> hatte früher ein rotes Dach (jenes, das 1708 abgedeckt wurde;<br />

2.: der Name bezieht sich auf die roten Sandsteinquader, aus denen der<br />

<strong>Turm</strong> erbaut wurde.<br />

Bemerkenswert eine Parallele <strong>zu</strong> Bensheim, wo es auch einen blauen<br />

und einen roten <strong>Turm</strong> gab:<br />

»Wir gelangen <strong>zu</strong> dem vorhin bereits erwähnten > Bürgerturm< , früher auch<br />

>Rotherturm< genannt. ( ... ) Er befindet sich noch in gutem Zustand. Neben<br />

seinem Verteidigungswert hatte er auch die Aufgabe, Bürger und Bürgerinnen,<br />

die sich gegen das Gesetz vergangen hatten, als Häftlinge in seine<br />

Mauern auf<strong>zu</strong>nehmen. Sie sollten während ihrer <strong>Turm</strong>strafe nicht mit >anderem<br />

Gesindel< <strong>zu</strong>sammenkommen, das anderswo untergebracht war.<br />

Damit ist für die Bezeichnung des 'furrnes eine einwandfreie Erklärung gefunden.«<br />

(4)<br />

Nach allen Unterlagen, die ich einsehen konnte, war die Gefangenenverteilung<br />

in <strong>Weinheim</strong> ebenso: die Bürger in den <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>, »minderes<br />

Volk« in das dumpfe tiefe Loch im Blauen <strong>Turm</strong>.<br />

Da sich nicht mehr eruieren läßt, wann der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> seinen Namen<br />

von wem bekam, müssen wir auf Forschungsergebnisse <strong>zu</strong>rückgreifen, um<br />

einer Wahrheit näher<strong>zu</strong>kommen:<br />

»Wann damit begonnen wurde, Friedhöfe und Gerichtsplätze, aber<br />

auch Spielplätze als >rote Orte< <strong>zu</strong> bezeichnen und durch rote Farbe <strong>zu</strong><br />

kennzeichnen, wissen wir nicht. Die Spuren führen in die vorgeschichtliche<br />

Zeit. Bis <strong>zu</strong>m heutigen Tag wird die rote Farbe mit der RechtsprechWlg in<br />

Zusammenhang gebracht. Ln manchen mittelalterlichen Städten waren Gefängnisse<br />

und Stätten der Gerichtsbarkeit rot bemalt oder wenigstens als<br />

>roter Ort< benannt. In der Schweiz, in Österreich, Bayern und Sachsen gab<br />

es zahlreiche rote Türme oder rote Tore, die mit der Gerichtsbarkeit <strong>zu</strong> tun<br />

hatten." (24)<br />

12

Vormals wurden Gerichtsveranstaltungen im Freien durchgefiihIt, auf<br />

Rothügeln, Rotbergen und in Rotgärten (wortverwandt <strong>zu</strong> »Rosengärten«).<br />

Später, als man in Gerichtsgebäude umzog I übernahmen diese auch den<br />

roten Namen. so z. B. in Wien, wo es noch heute eine <strong>Rote</strong>nturmstraße gibt.<br />

»Im roten <strong>Turm</strong> befand sich auch die Haupt-Mautstelle der Residenzstadt.<br />

Maut und Strafe waren schon immer beisammen. In einem alten<br />

Werk über die historisch bedeutsamen Häuser Wiens lesen wir: ><strong>Der</strong> Rotheturm<br />

hatte etwas Feierliches, weil Roth damals die Farbe der Gerechtigkeit,<br />

<strong>zu</strong>mal der hochnothpeinlichen Straf justiz war.

Kopf runter, Augen auf:<br />

eine <strong>Turm</strong>besteigung<br />

Etwa um 1800 wurde die Tür, durch die man den <strong>Turm</strong> heute ebenerdig<br />

betritt, eingebaut. Vorher war der Eingang rückseitig, also von der Stadtseite<br />

aus, im 1. Stock nur über die Stadtmauer <strong>zu</strong> erreichen. Das Erdgeschoß<br />

war <strong>zu</strong> jener Zeit das Kerkerverlies, in das man nur durch ein Loch<br />

im Boden des 1. Stockwerks am Seil hinunter kam. <strong>Der</strong> alte Eingang ist hinter<br />

dem Hausgiebel der Metzgerei Odenwälder von der Institutsstraße aus<br />

noch sichtbar.<br />

Schon beim Durchschreiten der Eingangstür kann man erkennen, wie<br />

dick die Mauern des <strong>Turm</strong>es sind: 2,30 bis 2,80 m.<br />

Das Erdgeschoß war <strong>zu</strong> Kerkerzeiten wahrscheinlich etwas tiefer ausgehoben.<br />

Licht fiel nur durch eine kleine Schießscharte, die heute mit vier<br />

Glasbausteinen abgedichtet ist, in den Raum. In der Mitte der Gewölbedecke<br />

erkennen wir das ehemalige Einstiegsloch. Eine neunstufige Holztreppe<br />

führt uns in den Wendelgang. Nach weiteren zehn Steinstufen im<br />

Wendelgang erreichen wir den 1. Stock.<br />

Das Fenster im Gang zeigt links nach Norden. Das Zimmer im 1. Stock<br />

ist als einziges im <strong>Turm</strong> kein Durchgangszimmer und hat ein nach Süden<br />

zeigendes Fenster. In eine Wand ist ein Regal eingebaut worden.<br />

Im 22stufigen Gang <strong>zu</strong>m 2. Stock befindet sich ein weiteres Fenster, die<br />

Fenster im Raum selber zeigen nach Westen und nach Osten. Zum weiteren<br />

Aufstieg muß man den Raum durchqueren und kann dabei ein weiteres<br />

ehemaliges Loch in der Decke entdecken. Wo<strong>zu</strong> dieses diente, ist heute<br />

nicht mehr nachvollziehbar.<br />

. Im Aufgang <strong>zu</strong>m 3. Stock wieder eine mit Glasbausteinen <strong>zu</strong>gemauerte<br />

Sichtluke. Auch dieser Abschnitt der Wendeltreppe hat 22 Stufen. Die Fensteranordnung<br />

im 3. Stockwerk ist identisch mit der im 2. Stock, Hier sind<br />

allerdings die Wände seit 1971 mit Holz vertäfelt.<br />

Vor dem Eingang <strong>zu</strong>m Raum befindet sich links der Aborterker, oder im<br />

Volksmund: das Plumpsklo, das man ja auch von außen sehen kann, von wo<br />

es wie ein Schwalbennest an den <strong>Turm</strong> geklatscht erscheint. Nutzbar ist<br />

dieses Klo allerdings nicht mehr, da der früher darunter verlaufende Stadtgraben<br />

<strong>zu</strong>geschüttet wurde und sich der heutige Eingang unter dem Erker<br />

befindet. Im Kloraum befindet sich auch noch ein <strong>zu</strong>zementiertes Ofenrohrloch.<br />

Unklar ist jedoch, wie und von wo aus der <strong>Turm</strong> früher beheizt<br />

wurde.<br />

Auch im Durchgangsraum des 3. Stockwerks können wir drei nachträg-<br />

14

lieh <strong>zu</strong>gemauerte Stellen<br />

erkennen: an der Decke<br />

und rechts vom Eingang<br />

sowohl in der Wand wie<br />

auch am Boden.<br />

Noch zwanzig Stufen,<br />

und man hat den Dachrundgang<br />

erreicht. Man<br />

betritt ihn durch einen<br />

erst im letzten Jahrzehnt<br />

installierten Blechtüraufsatz,<br />

ein potthäßliches<br />

Ding. das einen ungehinderten<br />

Rundgang innerhalb<br />

der Zinnen unmöglich<br />

macht. Zudem setzt<br />

ihm die Taubenscheiße<br />

arg <strong>zu</strong>. Vormals war hier<br />

eine Falltür. Zukünftig bitte<br />

auch wieder, alle<br />

Tunnbesteiger werden<br />

dankbar sein.<br />

OK. Es ist vollbracht.<br />

Wir sind oben angelangt.<br />

und nun eröffnet sich uns<br />

ein wundervoller Rundblick:<br />

von den »neuen Tür<br />

<strong>Der</strong> Aufgang.<br />

men« (Kirche und Schloßturm)<br />

über die ehrwürdige Libanon-Zeder, dann in die Rheinebene. Unter<br />

uns der Staudengarten Hermannshof und die Altstadt. Dann die nördliche<br />

Bergstraße und schließlich. ungewöhnlich nah erscheinend, Hirschkopf,<br />

Wachenberg und die Windeck. Weiter schweift der Blick ins Gorxheimer<br />

Tal. dahinter der Odenwald. Über den Dächern Wipfel des Exotenwaldes<br />

und schließlich wieder die Türme. Vom Marktplatz hört man geschäftiges<br />

Treiben, vom Minigolfplatz schallt ab und an ein Triumphgeschrei.<br />

Man ist von zwölf Zinnen umgeben. die zwischen 1,70 und 1,80 m hoch<br />

sind. Von den vier Wasserspeiern sind drei erst im 19. Jahrhundert angebaut<br />

worden. auf alten Bildern ist nur der in Richtung Osten <strong>zu</strong> erkennen.<br />

Vor wenigen Jahren wurden zwei der Wasserspeier unerklärlicherweise<br />

<strong>zu</strong>zementiert. Da der Boden uneben ist, stehen nach jedem Regen große<br />

Pfützen auf dem Rundgang, deren Feuchtigkeit auch ins Gemäuer übergreift.<br />

<strong>Der</strong> Zinnenumgang ist außen mit einem Fries geschmückter Spitzbogensteine<br />

gefaßt. Als sich 1952 einige der Steine lösten. erneuerte man<br />

den ganzen Umgang, faßte die Tunnspitze mit einem Eisenreifen und<br />

brachte rundum ein neues Fries an.<br />

16

Oben auf dem <strong>Turm</strong> thront eine sechseckige Spitzpyramide, in der Tauben<br />

hausen. Diese Pyramide trug vor l708 das ehemalige Runddach, das<br />

damals verrottete und nie wieder erneuert wurde. Oben auf der Pyramide<br />

ist noch das Storchennest <strong>zu</strong> erkennen, das aber nun seit 40 Jahren verwaist<br />

ist.<br />

Die meisten Tunnbesteiger atmen erst einmal tief durch, wenn sie des<br />

<strong>Turm</strong>es Spitze erklommen haben. Wobei sich nicht immer sagen läßt, ob<br />

dies der schönen Aussicht oder des rotierenden Kreislaufs wegen geschieht.<br />

So manchem scheinen Zivilisationsmoden wie das Rauchen wie ein<br />

Ballast die ungeübte Beinmuskulatur <strong>zu</strong> lähmen. Die Kinder sind immer als<br />

erste oben. Nicht nur mißmutige Besteiger stoßen sich beim Abstieg häufig<br />

den Kopf: der enge und niedrige Gang zwingt vor allem beim Abstieg <strong>zu</strong><br />

einer demütigen Haltung.<br />

Das Gurren der Tauben, die aus den ehemaligen Schießscharten<br />

Scheißscharten gemacht haben, klingt bei jedem Kopfstoß an die Gangdecke<br />

wie ein höhnisches Gelächter. Angesteckt davon reimte der Poet<br />

Ronald Rabchen, <strong>Weinheim</strong> aus der Taubenperspektive der <strong>Turm</strong>spitze<br />

betrachtend, spontan:<br />

<strong>Der</strong> Mensch<br />

vom <strong>Turm</strong><br />

sieht aus<br />

wie'n Wurm.<br />

Daß der <strong>Turm</strong> nicht immer nur als Inspiration genutzt wurde, davon zeugt<br />

das folgende Kapitel.<br />

16<br />

Blick von der Zinne.

Etwa 1800 wurde die ebenerdige Tür eingebaut, die bis heute als Eingang<br />

benutzt wird. Wahrscheinlich war der alte Eingang durch den Abbruch<br />

der Stadtmauer un<strong>zu</strong>gänglich geworden. 1m Jahr 1807 durchbrachen<br />

Napoleons Truppen die Stadtmauer am <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>, um Platz für die heutige<br />

»<strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> Straße« <strong>zu</strong> schaffen.<br />

Wurde der <strong>Turm</strong> nun auch nicht mehr <strong>zu</strong>m Schutz gegen den äußeren<br />

Feind benötigt, so diente er doch noch bis <strong>zu</strong>m Jahr 1841 und darüber hinaus<br />

als Gefängnis für die inneren Feinde.<br />

In der Mitte des 19. Jahrhunderts war der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> als Gefängnis unmodern<br />

geworden. 1841 war deshalb in unmittelbarer Nachbarschaft das<br />

neue Gefängnis gebaut worden, das die <strong>Weinheim</strong>er, wie das alte, »die<br />

Heck« nannten. Den Namen hatten beide Kerker vom Kerkermeister Heck,<br />

der seinen Dienst in beiden Gefängnissen leistete. <strong>Der</strong> Neubau war bei<br />

den <strong>Weinheim</strong>ern nicht wohl gelitten.<br />

}) Über 50 Jahre lang kämpften <strong>Weinheim</strong>s Bürger gegen den rötlichen<br />

Sandstein-Koloß bei der Einmündung der Grabengasse in die <strong>Rote</strong>-<strong>Turm</strong><br />

Straße: Schon 1912 äußerten die Stadtväter in einem Schreiben an das<br />

Großherzogliehe Amtsgericht den Wunsch, daß das Amtsgefängnis, das<br />

mitten in der neu entstehenden Gartenstadt ein Schandfleck sei, >in den<br />

nächsten fünf Jahren beseitigt wirddie Heckdie Heckdie Heck< <strong>zu</strong> kommen, aus der<br />

1927 schon die letzten echten Gefangenen nach Mannheim umgesiedelt<br />

worden waren.« (7)<br />

Zu den »unbequemen Bürgern« gehörte 1945 auch Oberforstmeister<br />

Wilhelm Fabricius, der hier ohne Anklage und ohne Urteil einige Tage und<br />

Nächte verbrachte.<br />

<strong>Der</strong> <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> hingegen wurde vermehrt <strong>zu</strong>m Lieblingsmotiv vieler<br />

Künstler, wie eine kleine Bilderauswahl in diesem Buch und folgende Zeitungsnotiz<br />

aus dem» <strong>Weinheim</strong>er Anzeiger« vom 8.11.1864 beweist:<br />

»November 8. - Wir lesen: Ein Kunstfreund dankt von der ungarischen<br />

Grenze seinen <strong>Weinheim</strong>er Verwandten für die >schönen Kunstprodukte<<br />

die Photographien von W. Den, die sich, lsowohl durch Feinheit der Ausführung<br />

als durch gelungene Wahl der Aufnarunepunkte auszeichnen und<br />

ähnliches in Breslau Angefertigtes in den Hintergrund stellen.< Namentlich<br />

wird die >vielberufene Ansicht des rothen Thurmes< als vollendet bezeichnet.<br />

<strong>Der</strong>selbe schreibt außerdem, daß er die Gesundheit seiner <strong>Weinheim</strong>er<br />

>Leute< dort in Lützelsachsener Rothen, der neben dem Burgunder<br />

18

Gemälde des Heidelberger Malers Philip Fohr. ca. 1820.<br />

servirt wurde, getrunken. habe. Also Pflege auf unseren Rothen verwandt,<br />

beim Bau und der Behandlung!«<br />

Immer wieder mußte die Stadt dafür sorgen, daß die Zähne der Zeit<br />

nicht <strong>zu</strong> arg am <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> nagten:<br />

30. Oktober 1909: <strong>Der</strong> obere Aufbau des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>s wurde renoviert<br />

und neu verputzt. Eventuell sind die drei <strong>zu</strong>sätzlichen Wasserspeier damals<br />

installiert worden. Mit Sicherheit wurden die Holztreppe und die untere<br />

Tür erneuert.<br />

1929: Die Stadt gab nochmals 2.147 Mark für die <strong>Turm</strong>renovierung an<br />

den Gipser Kari Bander aus.<br />

Auch die Denkmalspflege kümmert sich um ihn: 1911 wird von höherer<br />

Stelle um eine Auflistung der Baudenkmäler der Stadt gebeten, unter denen<br />

sich folglich auch der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> befand; 1919 erging die Warnung und<br />

Bitte, auch »in diesen schweren Zeiten« die Baudenkmäler <strong>zu</strong> schützen, <strong>zu</strong><br />

erhalten und nicht etwa die Steine derselben für andere Bauvorhaben alternativ<br />

<strong>zu</strong> benützen.<br />

Aber auch die Bürger trugen Sorge um ihren Liebling. So erregte man<br />

sich schon 1913 über angebrachte Graffitti (»Wände verkritzeln«).<br />

19

Zu Anfang der Nazizeit traf sich die Hitlerjugend im <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>, jedoch nur<br />

für kurze Zeit. Wurden sie <strong>zu</strong> zahlreich oder wollten sie nicht als »<strong>Rote</strong><br />

<strong>Turm</strong> Zelle« gelten? Aber auch in der Braunen Zeit hatte der <strong>Turm</strong> seinen<br />

Stellenwert. Hier zwei Dokumente von 1938 und aus dem Kriegsjahr 1943<br />

mit tröstlichen Formulierungen wie: »Seine dicken Mauern dürften auch im<br />

heutigen Krieg noch mancher Bombe standhalten.«<br />

Die unerschütterliche Wehrhaftigkeit wurde entsprechend genutzt:<br />

»Im 2. Weltlaieg hat der leicht schräge <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> die wertvollsten<br />

Stücke des Heimatmuseums beherbergt, vor allem die Fresken aus der<br />

alten Peterskirche: Sie sollten vor den Luftangriffen bewahrt werden.« (7)<br />

Die nächsten Überlieferungen stammen aus dem Jahr 1952:<br />

Mauerabsturz vom <strong>Rote</strong>n Tunn.<br />

Am Mittwoch abend glaubte man im Odenwäldersehen Anwesen unterhalb<br />

des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>es nicht anders, es sei eine Bombe in das Nebengebäude<br />

gefallen. Es war etwa 19.30 Uhr, also schon bei Dunkelheit, so daß<br />

der Hof glücklicherweise von Kindern frei war, die sonst dort <strong>zu</strong> spielen<br />

pflegen. Als man der Ursache des plötzlichen schweren Schlages und Gepolters<br />

nachging, stellte man fest, daß vom <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> zentnerschwere<br />

Steinbrocken herabgefallen waren. Die Vermutung lag nahe, daß dies im<br />

Zusammenhang mit der Erneuerung des Storchennestes geschehen sein<br />

könnte. Es war jedoch nicht so. Das Mauerwerk war unterhalb des Kranzes,<br />

bis <strong>zu</strong> dem man hinaufsteigen kann, losgebröckelt und hatte das Dach des<br />

darunterstehenden Speichers von Odenwälder durchschlagen. Auch in<br />

den Hof waren Steinbrocken gefallen. Das <strong>Turm</strong>zimmer war früher einmal<br />

für Jugend<strong>zu</strong>sammenkünfte benutzt worden. Möglicherweise hängt der<br />

Gesteinsabsturz damit <strong>zu</strong>sammen. Die Steine lösten sich unmittelbar über<br />

dem Ofenrohr, das vom genannten Raum aus ins Freie geführt wurde. (12)<br />

<strong>Der</strong> <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong>, einer unserer ältesten »Bewohner«'.<br />

Die alarmierende Nachricht vom Absturz schwerer Mauerbrocken des <strong>Rote</strong>n<br />

<strong>Turm</strong>s wird viele veranlaßt haben, sich einmal die Bescherung <strong>zu</strong> betrachten,<br />

die uns dieser fast älteste »Bewohner« unserer Stadt bereitet hat.<br />

Es ist nicht das erste Mal, daß sich Steine losgelöst haben, und es wird wohl<br />

jetzt ganz energisch gegen die Gefahrenquellen vorgegangen werden<br />

müssen. Vor allem wird <strong>zu</strong> untersuchen sein, ob der Mauerkranz unterhalb<br />

der <strong>Turm</strong>byüstung altersschwach geworden ist. Wenn sich die Blicke der<br />

an dem Vorfall Interessierten über das eiserne Hoftor in der Institutsstraße<br />

nach dem Giebel des beschädigten Hauses richten, nimmt man etwas unterhalb<br />

davon in der <strong>Turm</strong>mauer den oberen Teil eines <strong>zu</strong>gemauerten Törchens<br />

wahr, das in früheren Zeiten einmal eine große Rolle gespielt hat. Es<br />

war, so seltsam es auch klingen mag, bis in das letzte Jahrhundert hinein<br />

der einzige Zugang in den <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> gewesen. Von hier aus führte wie<br />

23

auch auf der Windeck eine Brüstung aus Holz, die auf steinernen Konsolen<br />

ruhte, im Halbkreis, um den der Stadt <strong>zu</strong>gewandten Teil des <strong>Turm</strong>es herum.<br />

Um <strong>zu</strong> diesem Törchen und <strong>zu</strong> der einstigen Brüstung <strong>zu</strong> gelangen,<br />

mußte man <strong>zu</strong>erst auf die Brustwehr hinaufsteigen, die oben auf der alten<br />

Stadtmauer um die ganze Stadt herumführte. In alten Ratsakten ist gelegentlich<br />

von einer Staffel die Rede, auf der in diesem Winkel der Stadt der<br />

Aufstieg <strong>zu</strong>r alten Brustwehr möglich war. Bestimmt konnte man auch beim<br />

Niedertor, das zwischen der Engelapotheke und dem Pflaum'schen Hause<br />

stand, die Brustwehr besteigen, die dann zweifellos um den <strong>Rote</strong>n Tunn<br />

herum auf der Stadtmauer <strong>zu</strong>m alten übertor geführt hat. So konnten in der<br />

»guten alten Zeit« die einstigen Stadtsoldaten auf der Mauer, geschützt<br />

durch die Brustwehr herumpatrollieren und von hier oben aus die Stadt bewachen.<br />

Eines ihrer Wach lokale dürfte sich im ersten Stock des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>es<br />

befunden haben, <strong>zu</strong> dem sie ebenen Fußes durch das jetzt <strong>zu</strong>gemauerte<br />

Törchen gelangten. Man könnte annehmen, daß sich der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong><br />

durch seine gewaltsamen Aktionen das vom Giebel des Odenwäldersehen<br />

Hauses verdeckte, einst so wichtige Törchen wieder freikämpfen möchte.<br />

Und es wäre vielleicht <strong>zu</strong> erwägen, ob man dem alten Gesellen den Gefallen<br />

tun und den erneuerungsbedürftigen Giebel etwas vom <strong>Turm</strong> <strong>zu</strong>rückstellen<br />

und den Blick auf das interessante Tor freigeben sollte. (11)<br />

Erstaunlich, daß selbige Hausbewohner, die Metzgerei Odenwälder, heut<strong>zu</strong>tage<br />

keine Geschichte, keine Anekdote über wen steinernen Nachbarn<br />

<strong>zu</strong> erzählen haben.<br />

Einige Jahre war es ruhig um den <strong>Turm</strong>, bis im Herbst 1969 Hans Albrecht<br />

Pflästerer im Auftrag der Deutsch-evangelischen Jungenschaft beim<br />

damaligen Bürgermeister Engelbrecht nachfragte, ob die Jungen den<br />

<strong>Turm</strong> nicht <strong>zu</strong>r Verfügung gestellt bekommen könnten. <strong>Der</strong> Bürgermeister<br />

unternahm mit dem Stadtbaumeister Kleefoot eine <strong>Turm</strong>besichtigung und<br />

antwortete am 28.10.1969 wie folgt<br />

»Es liegt mir nunmehr der Bericht des Herrn Stadtbaumeisters vor, wonach<br />

dann, wenn an eine Überlassung der drei übereinander liegenden<br />

Räumlichkeiten, die durch schmale in der Umfassungsmauer liegende steinerne<br />

Treppen verbunden sind, gedacht ist, nachstehende Arbeiten erforderlich<br />

wären:<br />

1. Wandputz erneuern und weißeln.<br />

2. Fensterinstandset<strong>zu</strong>ng.<br />

3. Elektrische Beleuchtung einschl. Verkabelung (Es sind bis jetzt nur<br />

die Treppenaufgänge notdürftig beleuchtet).<br />

4. Elektr. Bezei<strong>zu</strong>ng, da Kohle- oder Kokshei<strong>zu</strong>ng nicht einbebaut werden<br />

kann.<br />

6. Erneuerung der Fußböden in den einzelnen Räumen.<br />

6. Ausbesserung von Treppenstufen aus Sicherheitsgrunden sowie Anbringung,<br />

auch aus Sicherheitsgründen, eines Handlaufs, was jedoch die<br />

engen Verhältnisse auf den Treppen noch verschlechtern würde.<br />

24

Die gesamten Kosten für alle diese Maßnahmen schätzt das Stadtbauamt<br />

auf DM 5 000.-, insbesondere deshalb, weil die für diese Herstellungsarbeiten<br />

erforderlichen Materialien nur von außen her durch Auf<strong>zu</strong>g in das<br />

Gebäude eingebracht werden können.<br />

Zu meinem großen Bedauern konune ich bei dieser Sachlage da<strong>zu</strong>, daß<br />

leider der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> doch nicht als durchaus geeignet für die Unterbringung<br />

einer Jugendgruppe erscheint und auch die entsprechenden Aufwendungen<br />

als <strong>zu</strong> erheblich angesehen werden müssen.<br />

Ich weiß, daß in einer ganzen Anzahl von Städten alte <strong>Turm</strong>- oder Stadtwehr-<br />

und Stadtmauergebäude für solche Zwecke bereitgestellt wurden<br />

und habe auch volles Verständnis für die darin liegende Romantik. Es ist <strong>zu</strong><br />

schade, daß aber unsere beiden noch einigermaßen erhaltenen Türme,<br />

Blauer Hut und <strong>Rote</strong>r <strong>Turm</strong>, wie die Untersuchung ergibt, sich nicht als geeignet<br />

erweisen.<br />

Ich hoffe, daß Sie und Ihre jungen Freunde Verständnis hierfür zeigen.«<br />

(25)<br />

Die jungen Freunde gaben sich mit des Bürgermeisters Antwort nicht <strong>zu</strong>frieden.<br />

Hans-Albert Pflästerer, heute Chef vom Dienst beim angesehenen<br />

»Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt« da<strong>zu</strong> heute: »Vor dem massiven<br />

Hintergrund dieses historischen Bauwerks sind vier Jahre ja in der Tat<br />

lächerlich. Aber die Akten [des damaligen Briefverkehrs] spiegeln doch<br />

etwas wieder von der Möglichkeit, auch Bürokratie in ihrem Beharrungsvermögen<br />

<strong>zu</strong> erschüttern. wenn man nur dranbleibt.« Er blieb dran. Am<br />

26.1.1961 wurde ein Vertrag geschlossen, in zwei Jahren bauten die jungs<br />

weitgehend mit Eigenmitteln den <strong>Turm</strong> in Hunderten von Arbeitsstunden<br />

gemäß der Erfordernisse und amtlichen Vorgaben um. H. A. Pflästerer in<br />

einem Brief an den Autor:<br />

11 Wir mußten den <strong>Turm</strong> gründlich hernehmen. Die Fenster mußten erneuert<br />

werden, sie fehlten <strong>zu</strong>m Teil. Den Handlauf gab es auch nicht. Es<br />

war keinerlei Elektrizität im <strong>Turm</strong>, wir mußten alle Leitungen neu verlegen.<br />

Die Treppe mußte gefestigt und gesichert werden, ein Handlauf mußte her.<br />

Dann mußte der <strong>Turm</strong> ganz geweißelt werden. die Wände hatten wir teilweise<br />

abriebfest mit Ölfarbe gestrichen. Schließlich war das Dach undicht.<br />

Damals schloß eine Luke den Aufgang ab, ohne diesen häßlichen Aufbau<br />

jetzt. Die Gruppe hat den <strong>Turm</strong> bis . 68 noch beseelt. «<br />

Genutzt wurde der <strong>Turm</strong> <strong>zu</strong> Gruppenabenden der jungenschaft und gelegentlich<br />

auch als Übernachtungsmöglichkeit, wenn auswärtige Gruppen<br />

nach <strong>Weinheim</strong> kamen. Die Einweihung wurde feierlich im Mai 1963 vorgenommen.<br />

Nachmieter waren dann im jahr 1971 die Künstler der Gruppe »Spirale«.<br />

über die mehr im Kapitel »Kunst im <strong>Turm</strong>« <strong>zu</strong> lesen ist. Sie renovierten den<br />

<strong>Turm</strong> und bauten ihn <strong>zu</strong> einer Galerie um. Lange hielt sich die »Spirale« jedoch<br />

nicht im <strong>Turm</strong>, der nach ein paar ungenutzten Jahren schließlich 1980<br />

einer jüngeren Künstlergeneration <strong>zu</strong>r Verfügung gestellt wird. <strong>Weinheim</strong>s<br />

25

Puppenmacherin Norika Nienstedt veranstaltet einige schillernde Ausstellungen<br />

mit aus- und einheimischen Künstlern. Da sie wegen ihrer künstlerischen<br />

Tätigkeiten viel unterwegs ist, übernimmt ein neu gegründeter<br />

Y>Freundeskreis <strong>Rote</strong>r <strong>Turm</strong>« die Aufsicht und Organisation der <strong>Turm</strong>-Veranstaltungen.<br />

Mehr über »Kunst im <strong>Turm</strong>« im entsprechenden Kapitel dieses<br />

Buches.<br />

Eine vorerst letzte Renovierung erlebte der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> Mitte der BOer<br />

Jahre.<br />

Im Jahre 1991 durfte der Chronist <strong>zu</strong> seiner großen Freude und Inspiration<br />

die Räumlichkeiten des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>es <strong>zu</strong>m Verfassen dieses Buches<br />

nutzen, wie auch Micky Remann seine Geschichte innerhalb des alten Gemäuers<br />

dem Freundeskreis erzählte.<br />

Zum Erscheinen des Buches ist geplant, den <strong>Turm</strong> an einigen Wochenenden<br />

für die Öffentlichkeit begehbar <strong>zu</strong> machen, auch ohne die »Pflicht«,<br />

drei Stockwerke Kunst in Kauf nehmen <strong>zu</strong> müssen, um einmal den Rundblick<br />

von den Zinnen genießen <strong>zu</strong> können.<br />

Und ab 1991 müssen Sie, liebe Leserin und lieber Leser, diese <strong>Turm</strong>chronik<br />

eigenhändig fortführen ...<br />

Natürlich freut sich der Autor über jede ihm neue Geschichte über den<br />

<strong>Turm</strong>, die man ihm einfach unter der <strong>Turm</strong>tür durchschieben oder direkt<br />

an den Verlag senden kann.<br />

Danke.<br />

26

Um den <strong>Turm</strong> herum:<br />

Wachsen und Werden <strong>Weinheim</strong>s<br />

Merian-Slich mit noch erhaltener Windeck.<br />

<strong>Der</strong> <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong>, links, trägt noch sein altes Dach.<br />

2000 v. Z. Erste Funde.<br />

1000 v. Z. Die Gallier in der Gegend.<br />

100 n. Z. Römer genießen die Gegend.<br />

? Das Dorf Winenheim entsteht an der Weschnitz, in der Gegend der<br />

Peterskirche.<br />

755 Erste urkundliche Erwähnung <strong>zu</strong>r Zeit Pippins des Kurzen.<br />

1000 <strong>Weinheim</strong> erhält das Marktrecht, hat 660 Einwohner.<br />

1065 Münzrecht.<br />

1100 Bau der Burg Windeck.<br />

1114 Schleifung derselben, da ohne Baugenehmigung erbaut.<br />

1130 Wiederaufbau der Windeck, Grundstückstausch mit dem Probst von<br />

Michelstadt: Windeck-Gebiet gegen Murnbach.<br />

1228 Erste Erwähnung einer jüdischen Gemeinde, die damals auch eine<br />

eigene Gerichtsbarkeit hatte. <strong>Der</strong> ]udenturm war ihr Gefängnis.<br />

27

1232 Die Region wird von den Äbten von Lorsch an den Erzbischof von<br />

Mainz übereignet. Die Pfälzer protestieren und gründen einen zweiten<br />

Ort mit dem Namen <strong>Weinheim</strong>: die heutige Altstadt, um den<br />

Marktplatz. Zwischen den beiden »<strong>Weinheim</strong>« verläuft der Steinweg,<br />

die heutige Hauptstraße.<br />

Damals wurde der Grundstein für den heutigen Ländergrenzenverlauf<br />

Hessen-Baden gelegt.<br />

1264 Neu-<strong>Weinheim</strong> erhält die Stadtrechte und baut im Anschluß daran<br />

die Stadtbefestigung inklusive dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> aus.<br />

1298 Erste ]udenvertreibung.<br />

1364 Vereinigung beider <strong>Weinheim</strong>s <strong>zu</strong>, ahem, <strong>Weinheim</strong>.<br />

1475 Die erste Schule, neben dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> und dem Kloster.<br />

1504 Erste urkundliche Erwähnung des <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>s.<br />

1537 Mit dem Schloßbau wird begonnen.<br />

1547 Die Pest.<br />

1556 Großer Stadtbrand.<br />

1557 Das Kaufhaus und spätere Rathaus am Markt wird gebaut.<br />

1599 Misthaufen vor den Häusern werden verboten.<br />

1600 24 Gerberbetriebe in der Stadt, 2000 Einwohner.<br />

1601 <strong>Der</strong> Stadt wird das Salzmonopol übertragen, das Wirtschaftsleben<br />

steht in voller Blüte.<br />

1620 Merian sticht <strong>Weinheim</strong>.<br />

1622 Tilly erobert <strong>Weinheim</strong>.<br />

1648 Nur noch 1000 Einwohner, der 30jährige Krieg hat die Bevölkerung<br />

halbiert.<br />

1652 Die Stadt wirbt Neubfuger an, es werden Gastarbeiter gesucht, die<br />

mit allen Bürgerrechten geködert werden.<br />

1666 Totale Pest.<br />

1674 Die Franzosen schleifen die Burg Windeck, die tn Aufzeichnungen<br />

aus dem Jahr<br />

1685 als Ruine beschrieben wird.<br />

1719 Betteln wird verstaatlicht. Zwei »Bettelvögte« sammeln -und verteilen<br />

Nahrung für die Armen. Dabei sollen sie aufpassen, daß lIInicht Unwürdige<br />

bedacht« werden.<br />

1748 Einführung der Kartoffel, im Volksmund »Gequollene«.<br />

1760 Das Kaufhaus wird <strong>zu</strong>m Rathaus am Markt.<br />

1775 Goethe schwärmt über <strong>Weinheim</strong>: »Sieh, ein Eckchen, wo sich die<br />

Natur in gedrungener Einfalt uns mit Lieb und Fillie um den Hals<br />

wirft!«<br />

1803 <strong>Weinheim</strong> gehört <strong>zu</strong> Baden.<br />

1806 Durchbruch der Stadtmauer am <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> durch napoleonische<br />

Einheiten. Bau der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> Straße.<br />

1812 Gründung der <strong>Weinheim</strong>er Lesegesellschaft.<br />

Raubüberfälle und Hinrichtung des Hölzerlips und seiner Bande.<br />

Auch Wölfe machen die Gegend unsicher.<br />

28

1816 Mißernte.<br />

1817 »Böses HWlgerjahr, das denen, die es erlebten, Wlauslöschlich im Gedächtnis<br />

bleibt. « Jean Pau! <strong>zu</strong> Gast.<br />

1818 Zar Alexander aus Rußland <strong>zu</strong> Gast.<br />

1829 Die erste Lederfabrik der Stadt wird gegründet.<br />

1832 Das Fest der »Preßfreiheit« wird gefeiert. »Dem freien Wort« ist die<br />

Devise. Hat <strong>Weinheim</strong> deshalb heute so viele Verlage?<br />

183S SOOO Einwohner, Balzac <strong>zu</strong> Besuch.<br />

1836 Die Buchbinderei und Buchhandlung Schäffner wird eröffnet - am<br />

selben Platz, an dem sie heute noch besteht.<br />

1838 Eisenbahnlinie Frankfurt-Heidelberg mit Bahnhof<strong>Weinheim</strong> eröffnet.<br />

1841 Das neue Gefangnis, die »Heck«, wird erbaut. <strong>Der</strong> <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> wird jedoch<br />

auch weiterhin als Knast genutzt.<br />

1843 Hoffmann von Fallersleben Wld sein Freund, der Revoluzzer Hecker,<br />

<strong>zu</strong> Gast.<br />

1844 Gründung des Weinheirner Frauenvereins.<br />

1846 Gründung der Dürre Schule. Am 28.7. wird die Main-Neckar-Eisenbahn<br />

eingeweiht.<br />

1848/49 Ein Schicksalsjahr. Die Revolution hat in <strong>Weinheim</strong> viele tatkräftige<br />

Heller. Marx und Engels kommen gemeinsam <strong>zu</strong> Besuch. <strong>Der</strong><br />

Mühlenbesitzer Fuchs, Friedrich Diesbach und andere einheimische<br />

Terroristen unternehmen Anschläge auf die Bahnlinie und lösen damit<br />

revolutionäre Kämpfe aus. (In jener Keimzelle des Aufruhrs, der<br />

Fuchs'schen Mühle, haben in den vergangenen Jahren die Bundespräsidenten<br />

Heinemann und Carstens, Willy Brandt, Lothar Späth und<br />

viele andere Prominente ihr Haupt <strong>zu</strong>r Ruh' niedergelegt.)<br />

Zurück in die Revolutionsjahre. Es wird berichtet, daß es »viele Tote«<br />

gab. Danach saßen die Reaktionäre fester irn Sattel als <strong>zu</strong>vor ...<br />

1849 Die Firma Freudenberg wird gegründet.<br />

l8S9 Die Straßenbeleuchtung wird eingeführt.<br />

1860 Freiherr von Berckheim legt den Exotenwald an, der später von Wilhelm<br />

Fabricius weiter gehegt und gepflegt wird.<br />

1863 Gründung der Diesbach Medien.<br />

1884 3-Glocken Nudeln werden erfunden.<br />

1887 Einweihung der OEG nach Mannheim (1890 nach Heidelberg).<br />

1888 Diesterwegschule wird gebaut.<br />

1891 Bau der Kanalisation.<br />

1895 Errichtung des legendären Silos der Hildebrandtschen Mühle im Birkenauer<br />

Tal, dern nun arg zerfallenden Zinnenturrn.<br />

1896 Das Telefonnetz hat 13 Anschlüsse.<br />

1900 11.167 Einwohner.<br />

1907 Erste Volksbücherei.<br />

1907 -1913 Bau der Wachenburg durch vereinigte Studentenbünde (WSC).<br />

Pachtgebühren rnüssen jährlich an der Besitzer des Wachenbergs,<br />

die Gemeinde Leutershausen, gezahlt werden: 500 DM, auf 99 Jahre.<br />

29

1910 Bau der OEG-Brücke am Galgenbuckel.<br />

1913 Theodore Bertolini, Vorfahr des Speiseeis- und Gemüsehandels der<br />

Stadt, kommt aus Italien nach <strong>Weinheim</strong> und verkauft im Winter Maroni<br />

und im Sommer Eis aus seinem mobilen Verkaufsstand am Dürreplatz.<br />

(<strong>Der</strong> erste italienische Mitbürger hieß da Plazzo und wird im<br />

Jahr 1613 registriert.)<br />

1914 Das erste Kino, das heutige »Apollo«, wird eröffnet.<br />

1923 Inflationszeit: ein Kalb kostet 810 Milliarden Mark.<br />

1926 Das »Moderne Theater« wird eröffnet.<br />

1926 Erste Schlägereien von Nazis in der Stadt.<br />

1933 <strong>Weinheim</strong> braun.<br />

1939 - 45 2. Weltkrieg. 1168 <strong>Weinheim</strong>er Krieger sterben, plus 7 Zivilisten.<br />

1942 20.000 Einwohner.<br />

1945 Am 28.3. rücken die Amerikaner ein. Im August besucht Ike Eisenhower<br />

seinen Bruder in <strong>Weinheim</strong> (<strong>zu</strong> jener Zeit auch: »Heidelberg <strong>zu</strong>r<br />

Stunde Null«, siehe Anzeigenanhang!)<br />

1963 Die letzten Störche auf dem <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong>.<br />

1964 9,6% der Bevölkerung sind Flüchtlinge aus dem Osten.<br />

1965 Die »Studenten« kaufen das Wachenburg-Gelände von Leutershausen.<br />

1970 Im Zuge des neuen Autobahnbaus Darmstadt-Heidelberg entsteht<br />

der Waidsee.<br />

1988 Wilhelm Fabricius t.<br />

1990 Bayern München wird im Pokalspiel von <strong>Weinheim</strong> 09 geschlagen.<br />

30<br />

Alte Postkarte.

<strong>Weinheim</strong> als<br />

Spielball der Mächte<br />

War der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong> auch als Teil der Befestigungsanlage <strong>Weinheim</strong>s gebaut<br />

worden, so scheint diese ihren Zweck nur selten erfüllt <strong>zu</strong> haben.<br />

Immer wieder gelang es fremden Truppen, die Stadt <strong>zu</strong> erobern und <strong>zu</strong><br />

besetzen.<br />

Ganz extrem waren die Zustände im 17. Jahrhundert, vor allem während<br />

des Dreißigjährigen Krieges. 1621 waren die Pfälzer die Stadtherren, 1622<br />

übernahmen Tilly und die Bayern die Macht, um 1631 von den Schweden<br />

abgelöst <strong>zu</strong> werden. 1632 waren dann die Bayern wieder tonangebend<br />

etc. pp.<br />

Jeder dieser Herrenwechsel bedeutete für die Bevölkerung schwere<br />

Not. Die Besatzer wollten einquartiert und verpflegt werden und sprachen<br />

vor allem dem Wein sehr <strong>zu</strong>. Plünderungen, Vergewaltigungen und ähnliche<br />

Übel waren an der Tagesordnung.<br />

Die Stadt war. wenn der auf uns gekommene Bericht nicht übertreibt, so stark belegt,<br />

daß mancher Bürger eine ganze oder halbe Kompagnie <strong>zu</strong> beherbergen hatte.<br />

Es war Menscherunaterial aus aller Herren Länder; unter allen Truppen sollen aber<br />

Neapolitaner und Kroaten sich mit Gewalttaten jeder An hervorgetan haben. Von<br />

Raub, Brand und Weiberschändung wird uns berichtet. Die Vorräte, die die Einwohnerschaft<br />

vor den Schweden noch <strong>zu</strong> verbergen gewußt, oder seither wieder<br />

eingetan hatte, gingen natürlich in kurzer Zeit auf. Viel wurde auch mutwillig verdorben;<br />

insbesondere Wein, den die Soldaten, wenn sie betrunken waren, im Keller<br />

auslaufen ließen. Leider sind es nur allgemeine Schilderungen, die uns überliefert<br />

sind, und keine Aufzeichnungen über einzelne Fälle, so daß es nicht möglich ist,<br />

über Zahl und Umfang der vorgekommenen Gewalttätigkeiten ein Urteil <strong>zu</strong> gewinnen.<br />

Daß es aber eine sehr schlimme Zeit und alles außer Rand und Band war, ist<br />

auch daraus ersichtlich, daß die ganze Gemeindeverwaltung ins Stocken kam. Das<br />

Ratsprotokoll zeigt eine Lücke vom Spätherbst 1634 bis in den Herbst 1636, und nur<br />

einzelnes aus der fehlenden Zeit ist nachher in Unordnung nachgetragen. ( ... )<br />

Schlimmere Feinde als alle bis jetzt dagewesenen brachte das Jahr 1635. Hunger<br />

und sonstiges Elend aller Art hatten die Bevölkerung aufs äußerste erschöpft und<br />

ihre Widerstandslcraft gebrochen. So konnten sich ansteckende Krankheiten, die<br />

von den Truppen von Ort <strong>zu</strong> Ort geschleppt wurden, überall leicht einnisten, und<br />

auch <strong>Weinheim</strong> entging dem Schicksal nicht. Pest und Ruhr wüteten in der Stadt,<br />

ganze Familien wurden hingerafft; ein großer Teil der Bevölkerung ging <strong>zu</strong>grunde.<br />

Was von der Einwohnerschaft übrig blieb, versank in stumpfe Gleichgültigkeit. Handel<br />

und Wandel stockte, Häuser und Straßen kamen in Verlall. Das Niedertor, das<br />

man einmal <strong>zu</strong>r Abwehr eines Angriffes mit Holz und Mist <strong>zu</strong>gesetzt hatte, ließ man<br />

in diesem Zustande und verzichtete auf seine Benut<strong>zu</strong>ng Jahr und Tag. Man unterließ<br />

31

es, Wächter für die Türme und Tore <strong>zu</strong> bestellen oder sonst etwas für die Sicherheit<br />

von Gut und Leben <strong>zu</strong> tun, denn gegenüber den ab- und <strong>zu</strong>ziehenden feindlichen<br />

Truppen war man ja ohnmächtig, und was sonst Schlimmes <strong>zu</strong> befürchten gewesen<br />

wäre, wog leicht in diesen Zeiten. (1)<br />

Besonders schrecklich waren die Plünderungen der Franzosen unter Turenne<br />

1674. Ab 1676 war Weinheirn wieder pfälzisch, aber 1688 brach<br />

wieder ein für die Bevölkerung verheerender Krieg aus. Die Franzosen<br />

erpreßten große Lieferungen von Wein, Fleisch und Fisch, so daß der Bevölkerung<br />

kaum das »liebe Brot« blieb. Immerhin wurde die Stadt nicht<br />

zerstört, wie all die Ortschaften in der Umgebung. Heidelberg war so abgebrannt<br />

und ausgeblutet, daß 1698 die Universität kurzfristig nach <strong>Weinheim</strong><br />

verlegt wurde.<br />

Zurück <strong>zu</strong> den Franzosen im Jahr 1694, die <strong>zu</strong>r Abwechslung wieder einmal<br />

draußen vor dem Tore standen und Einlaß begehrten.<br />

Sie schickten einen Trompeter vor die Stadt, der den Ab<strong>zu</strong>g der Besat<strong>zu</strong>ng verlangen<br />

sollte, widrigenfalls sie ausgetrieben und die Stadt geplündert werden sollte.<br />

Es war pfälzische Miliz, die derzeit in der Stadt lag, und der Kommandant war ein<br />

Oberst Sandraski. Mit großer Entschiedenheit lehnte dieser das Ansinnen ab und<br />

erklärte, daß er sich bis auf den letzten Mann wehren werde. Bald aber merkte die<br />

Bürgerschaft, daß er seine und seiner Musketiere Bagage heimlich fortschaffen ließ;<br />

sie wurde natürlich unruhig darüber, und manche machten Anstalten <strong>zu</strong>r Flucht.<br />

Sandraski ließ sie festnehmen und verhängte Strafen über sie; <strong>zu</strong>gleich ließ er die<br />

ganze Bürgerschaft auf dem Marktplatz versammeln und forderte sie auf, <strong>zu</strong> den GewehIen<br />

<strong>zu</strong> greifen und sich <strong>zu</strong>r Verteidigung bereit <strong>zu</strong> machen. Jeder, der sich weigere,<br />

werde totgeschossen. Dabei renorrunierte er herzhaft mit den Taten, die er<br />

vorhabe. Aber in der Nacht wich er mit seinen Musketieren heimlich aus der Stadt,<br />

ließ sogar eine Schildwache im Stiche und das Tor, durch das er ausgezogen war,<br />

J>spenweit« offen. Den Schlüssel des Tores fand man im Kaufhause, und der Schlüssel<br />

<strong>zu</strong>r Munition war im Eselsstall einem Esel angehängt. Als man dann nachsah,<br />

fand sich ein reichlicher Vorrat von Granaten, Pechkränzen, Pulver und Kugeln, den<br />

man im ROTEN TURM unterbrachte. Man glaubte, damit hätte die Besat<strong>zu</strong>ng schon<br />

etwas ausrichten können, aber nach ihrer feigen Flucht hielt man einen Widerstand<br />

nicht mehr für möglich. (10)<br />

Kriegsbesatzer kamen <strong>zu</strong>m letzten Mal am 28.3.1945, die US-Armee. Bemerkenswert,<br />

daß <strong>Weinheim</strong> und HeideJberg weitgehend von Bombardierungen<br />

verschont blieben. Verblüffend der Besuch des Chefs der alliierten<br />

Streitkräfte, Ike Eisenhower, in <strong>Weinheim</strong>, wollte er hier doch seinen Bruder<br />

besuchen (der auch bei der US-Armee diente). Warum verblüffend?<br />

Nun, stammten die Eisenhowers doch ursprünglich aus Eiterbach, wo der<br />

Schweinehirt Eisenhauer 1741 seine Siebensachen packte und nach Amerika<br />

auswanderte.<br />

Heut<strong>zu</strong>tage wird die Stadt einmal jährlich von weitgehenst friedlichen<br />

Besatzern beherrscht. Wenn sie am Himmelfahrtstag von ihrer Burg in die<br />

Stadt kommen, gehört diese quasi ihnen. Die Polizeistunde wird aufgehoben,<br />

das Bier wird in männerbündischen Massen verdrückt und so ganz<br />

32

friedlich geht es auch nicht ab, die Polizei vermeldet regelmäßig mehr Keilereien<br />

als sonst. Naja, bei Festen der Einheimischen muß die Polizeistunde<br />

ja auch immer eingehalten werden. Aber das ist ja nichts Neues, schon<br />

früher hatten die Burgherren das Sagen, auch wenn es sich damals noch<br />

um echte Fürsten handelte und nicht um jene fechtbaren Herren mit<br />

Schmiß, farbigem Bändchen und Käppi, die, teils wie im Mittelalter mit<br />

Degen bewaffnet, durch die Stadt gockeln.<br />

<strong>Weinheim</strong>er<br />

<strong>Turm</strong>lied<br />

Aus: »Ein Strauß frischer Heidelberger Liedlein« anno 1624,<br />

verständlicher übertragen von U Freise<br />

<strong>Der</strong> Wächter auf dem <strong>Turm</strong>e saß<br />

Und rief mit heller Stimmen:<br />

»Die Nacht ging voller Fried' fürbaß,<br />

Laßt uns den Tag gewinnen!<br />

Auf Bürgersmann, auf Handwerksknecht,<br />

Die Vöglein tun schon schlagen,<br />

So macht ihrs unserem Herren recht:<br />

Frisch auf und ohn' Verzagen!<br />

Ihr braven Frauen voller Fleiß,<br />

Die Wäsche steht in Kübeln,<br />

Mariens Lächeln ist euch Preis,<br />

Hofart nur ist von Übeln!<br />

<strong>Der</strong> Wingert prangt in vollem Rot,<br />

Laßt uns die Beeren schneiden,<br />

So hat der Winter keine Not:<br />

Wollt nicht im Bette bleiben.<br />

Und wenn die Landsknecht dräuen<br />

Kommt aIl in blanker Wehr,<br />

Wir werden uns nicht beugen,<br />

Sei denn des Kaisers Heer.«<br />

33

Das Leben<br />

im <strong>Turm</strong><br />

Verständlicherweise mangelt es an Berichten über das Leben im <strong>Turm</strong>,<br />

denn <strong>zu</strong> den Zeiten, als er »belebt« war, gab es außerhalb der Kirche und<br />

des Adels kaum des Schreibens und Lesens kundige Menschen - vor allem<br />

nicht unter <strong>Turm</strong>wärtern und Kerkerinsassen. So müssen wir auf Sekundärliteratur<br />

<strong>zu</strong>rückgreifen, um uns aus verschiedenen Puzzleteilchen ein Bild<br />

<strong>zu</strong> machen.<br />

Die Befestigungsanlagen der benachbarten Städte ähnelten sich, so daß<br />

wir davon ausgehen können, daß der folgende Absatz aus der Bensheirner<br />

Geschichte auch für <strong>Weinheim</strong> übertragbar ist:<br />

Die Wächter.<br />

An den Pforten hatten 4 Pförtner das Aus- und Eingehen der Fremden <strong>zu</strong> beobachten,<br />

Bettler ab<strong>zu</strong>weisen und nachts abwechselnd <strong>zu</strong> wachen. Abends, nach dem<br />

Ave-Maria-Läuten, mußten sie die Tore schließen und die Schlüssel beim GemeindebUrgermeister<br />

abliefern, wo sie morgens <strong>zu</strong>m Öffnen der Tore wieder abgeholt<br />

wurden.<br />

Nachts hatten 6, später 8 <strong>Turm</strong>wächter vom Abend- bis <strong>zu</strong>m Frühläuten abwechselnd<br />

die halbe Nacht <strong>zu</strong> wachen, auf ausbrechendes Feuer und in Fehdezeiten auf<br />

anruckende Feinde <strong>zu</strong> achten. Außer dem <strong>Turm</strong>wächtern wachten noch mehrere<br />

Gassenwächter (Nachtwächter). Sie waren durch ihren Eid verpflichtet, jede Nacht<br />

nach dem Ave-Maria-Läuten die Stunden <strong>zu</strong> blasen, den <strong>Turm</strong>wächtern und Pförtnern<br />

<strong>zu</strong><strong>zu</strong>rufen und sie <strong>zu</strong>r Wacht <strong>zu</strong> ermahnen und auf etwa entstehende Feuersbrünste<br />

<strong>zu</strong> achten. Außerdem hatten sie" Junggesellen und andere über gebührende<br />

Zeit auf der Gasse Betroffene heim<strong>zu</strong>weisen«, ebenso in den Wirtshäusern die<br />

Spieler, Trinker und Gotteslästerer und die Widerspenstigen dem Schultheiß oder<br />

BUrgermeister an<strong>zu</strong>zeigen (K. Henkelmann 1920). (4)<br />

Sehr im Vordergrund stund die Sorge für Sicherheit in Stadt und Markung. Jedes<br />

der Tore hatte seinen Pförtner; <strong>zu</strong>r Nachtzeit waren auch Wächter bestellt. Zur Annahme<br />

dieser Dienste, die gleich allen andern jährlich neu besetzt wurden, waren<br />

alle Bürger wechselweise verpflichtet, und wer sich der Annahme entziehen wollte,<br />

mußte sich mit Geld abfmden. Zum Sicherheitsdienst gehörte teilweise auch das<br />

Amt des Glöckners, das mit dem des Pförtners am oberen Tor verbunden war. Denn<br />

der Glöckner hatte bei auftretenden Gefahren, allerdings nur auf Befehl, Sturm <strong>zu</strong><br />

läuten. Auch sollte er die Glocke hüten, daß sie nicht <strong>zu</strong>r Beunruhigung der Bürger<br />

von Unberufenen mißbraucht wurde. Mehr in Anspruch genommen wurde der<br />

Glöckner natürlich durch die sonstigen Zwecke, denen die Glocke diente, und von<br />

denen vielleicht nur das Läuten der "Zeitglocke« und der» Weinglocke« noch ge-<br />

34

Das Gebäude links: die »Heck«, erkennbar noch die Gitter vor dem Fenster.<br />

35

wisse Beziehungen <strong>zu</strong>m Sicherheitsdienst hatte. Die Altstadt hatte, auch nachdem<br />

sie der Neustadt angegliedert war, noch ihren besonderen Glöckner, ebenso wie<br />

ihren besonderen Wachtdienst. Umfangreichere Vorkehrungen als für Friedenszeiten<br />

mußten natürlich für Kriegszeiten getroffen sein. ( ... ) <strong>Der</strong> abwechselnde Wachtdienst<br />

der Bürger wurde Ende des 17. Jahrhunderts abgeschafft, und wir finden von<br />

da ab ständige bezahlte Wächter, <strong>zu</strong> deren Entlohnung die Bürger ein" Wachtgeld«<br />

<strong>zu</strong> entrichten hatten. (1)<br />

An den besonderen Nacht- und Wachdienst in der ehemaligen Altstadt<br />

erinnert heute noch das Nachtwächtergässchen. <strong>Der</strong> <strong>Turm</strong> war vorrangig<br />

Teil der Befestigungsanlage, wobei im Laufe der Zeit aber auch das Verlies<br />

mehr und mehr als Kerker benutzt wurde. Auch wenn es <strong>zu</strong> damaligen<br />

Zeiten eine Freiheitsstrafe wie unter heutigem Recht nicht gab, saßen oftmals<br />

Bürger für Wochen und Monate ein, bis die nächste GerichtsvE:: [handlung<br />

durchgeführt wurde.<br />

Oberhalb des Verliesraums beginnt dann eine in die Außenmauer eingelassene<br />

Wendeltreppe, die die vier Geschosse des <strong>Turm</strong>s miteinander verbindet. In den<br />

Stockwerken sind einzelne Räume vorhanden, in denen in älteren Zeiten <strong>Turm</strong>wächter<br />

und später ebenfalls Gefangene hausten. Beim Emporsteigen kommt man<br />

auch an einem kleinen Erker vorbei, der aus dem <strong>Turm</strong> hinausragt. Nur wenige wissen,<br />

daß er der <strong>Turm</strong>besat<strong>zu</strong>ng als luftiger Abort gedient hat. Unmittelbar darunter<br />

befand sich früher der Stadtgraben. ( ... ) Die Gefangenen, die <strong>zu</strong>m »<strong>Turm</strong>« verurteilt<br />

wurden, wurden an Stricken von oben heruntergelassen. Hier im Verlies wartete<br />

z. B. im Jahre 1662 fünf Wochen lang ein Pferdedieb auf seine Verurteilung. Er rief<br />

mehreremale seinen Wächtern hinauf, er bekomme nicht genug Luft, da über die<br />

Einfahrtluke ein eiserner Deckel gelegt worden war. Er wurde dann mit anderen<br />

Pferdedieben auf der Gerichtsstätte an der heutigen Eisenbahnüberführung beim<br />

Hauptbahnhof gehenkt, während einem anderen das Bild eines Galgens mit glühend<br />

erhitztem Prägestück auf die Stirn gebrannt wurde. (16)<br />

Die Eingekerterten.<br />

Freiheitsstrafen wurden erst <strong>zu</strong>r Zeit des Dreißigjährigen Krieges eingeführt.<br />

Diese wurden aber <strong>zu</strong>meist in den Gefängnissen in Heidelberg und<br />

Mannheim abgesessen. Aus Heppenheim ist uns folgendes überliefert:<br />

In den Stadttürmen und Toren befanden sich sogenannte »Block- oder Stockhäusera<br />

bei den Wachstuben der Wächter, in denen die Gefangenen im Block oder Stock<br />

gefesselt waren, damit sie nicht entweichen konnten. 1751 wurde ein solches Blockhaus,<br />

ein Bretterverschlag, im »Odenwälder Tor« errichtet. Es war 9 Schuh lang,<br />

8 Schuh breit und B 112 Schuh hoch. Daß man nicht durchsehen konnte, wurden die<br />

eichenen Bohlen übereinander gefalzt. ( ... )<br />

Auf Frauen. die in Haft gehalten wurden, nahm man offensichtlich Rücksicht. Sie wurden<br />

bei Bürgern und Handwerkern inhaftiert. Die Zentkostenrechnung von 1772 überliefert<br />

einen solchen Fall: »Specification deren an die Arrestantin, welche bey hiesigem<br />

Bürger und Schuhmachermeister Georg Johann gesessen, abgegebene Medicamente.«<br />

36

Das obere <strong>Turm</strong>zimmer als Arbeitsplatz für d1eses Buch.<br />

37

Die Gefangenen lagen auf Stroh. Hierfür wurden wöchentlich zwei Gebund geliefert.<br />

Um ein Entweichen <strong>zu</strong> verhindern, waren sie mit "Sprengem" , einer Art HandscheUen,<br />

die aber auch für die Füße und den Hals verwendet wurden, gefesselt. Die<br />

Ketten, an denen diese Sprenger hingen, waren entweder in der Wand befestigt<br />

oder mit Gewichten beschwert.<br />

Die Verpflegung der Eingekerkerten erfolgte meist durch den ZentwUt. Sie bestand<br />

aus Wasser und zwei Pfund Brot im Tag. Eine warme Mahlzeit wurde wöchentlich<br />

zweimal verabreicht.<br />

Mit Arrest belegte Frauen, die Kinder hatten, nahmen diese in die Gefängnisse, ja<br />

sogar in das Zuchthaus nach Mainz mit. (5)<br />

In jener Zeit hießen Gefängnisse »fast regelmäßig« Narrenhäuser, was die<br />

Vermutung nahelegt, daß auch Geisteskranke dort weggeschlossen wurden.<br />

Wer Geldstrafen nicht bezahlen konnte oder wollte, mußte Arbeiten verrichten.<br />

1m 2. Quartal 1835 wurden 33 Personen <strong>zu</strong> Straßenarbeiten herangezogen. Und<br />

wer nicht zwn Abarbeiten der Strafe erschien, wurde ins Gefängnis geworfen. Alle<br />

4 Tage gab es dort warme Kost, sonst nur Wasser und Brot.<br />

Grauenhaft mußte eine Zigeunerin für einen Lebensmitteldiebstahl büßen. Sie wurde<br />

1804 am Galgen in Beerlelden gehenkt, weil sie ein Huhn und zwei Laib Brot<br />

gestohlen hatte. (Speis + Trank im Odenwald)<br />

<strong>Der</strong> Um<strong>zu</strong>g des Knasts vom <strong>Turm</strong> in die neuerbaute »Heck« brachte anscheinend<br />

keine grundlegende Änderung für die Inhaftierten. Ja, es<br />

scheint so, als ob der <strong>Turm</strong> auch noch Jahre danach als Knast gedient hat,<br />

wie aus Aufzeichnungen der Familie Diesbach <strong>zu</strong> entnehmen ist:<br />

Gleiches Ungemach Wa1. Friedrich Diesbach widerfahren. Auch ihm starb die Frau,<br />

während er noch in <strong>Weinheim</strong> im <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> in Untersuchungshaft saß. Die »Erinnerungen«<br />

seines Sohnes Wilhelm (geh. 1831) überliefern die unerfreulichen Umstände<br />

dieses Todesfalls und seine Folgen für die Familie; <strong>zu</strong>gleich verraten sie<br />

einiges von der Bitternis, die die Betroffenen angesichts ilu'es doppelten Unglücks<br />

erlüllte.<br />

"Um diese Zeit brach die Revolution aus, wobei mein Vater sich ebenfalls betheiligte;<br />

er mußte in Untersuchungshaft wegen der Eisenbahndemolirung (1848); da<br />

erl:aankle meine liebe Mutter schwer; mein Vater durfte sie mit 4 Mann Wacht besuchen;<br />

es wurden ihm zwei Stunden erlaubt; als diese um waren, wollte man wieder<br />

mit ihm zUlÜck in den >rothen Thurm,; er bat, laßt mich doch hier, bis meine<br />

Frau besser oder bis sie ihrem Leiden erlegen ist; - es half Alles nichts. Befehl. Da<br />

brauste mein Vater auf; er wurde vom Sterbebette meiner lieben Mutter weggerissen;<br />

- eine halbe Stunde später hatte ich keine Mutter mehr! - Es Wa1.en badische<br />

Soldaten, die so grausam handelten; - den Befehl gab ein ebenfalls anwesender Brigadier;<br />

ein Mensch ohne Gefühl, der jedenfalls weiter ging, als die Staatsbehärde<br />

verlangte. ( ... ) Meine Mutter wurde beerdigt; mein Vater konnte von dem oberen<br />

AU8schauloch des rolhen Thurrnes den Leichen<strong>zu</strong>g mit ansehen. - In späteren Jahren<br />

noch, als ich mit ihm allein war, sprach er mir mit gewaltigem Schluchzen und<br />

Seelenschmerz von diesem Tag; - >er war der fürchterlichste in meinem Leben!,« (3)<br />

38

Jonathan Wolrab<br />

und der <strong>Rote</strong> <strong>Turm</strong><br />

Eine erstaunliche Geschichte und wie sie ans Licht kam ...<br />

»Ich bin da auf etwas gestoßen, das euch vielleicht interesssieren wird". «<br />

Mit dieser Bemerkung, die sich bald als Understatement herausstellte,<br />

meldete sich Micky Remann beim Freundeskreis <strong>Rote</strong>r <strong>Turm</strong>, nachdem er<br />

von einer Neuseeland-Reise <strong>zu</strong>rückgekehrt war. Er warnte uns jedoch sogleich,<br />

es handele sich um ein kompliziertes Epos. Am einfachsten wäre<br />

es, sagte er, wenn wir seinen Bericht gleich auf Kassette aufzeichneten, solange<br />

er noch frisch sei. <strong>Der</strong> Bitte kamen wir gerne nach, versammelten<br />

uns aus naheliegenden Gründen im <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> selbst und lauschten mit<br />

großen Ohren und laufendem Tonband der Geschichte vom ungewöhnlichen<br />

Schicksal des <strong>Weinheim</strong>ers Jonathan Wolrab.<br />

Was folgt, ist eine Abschrift von Micky Remanns mündlich vorgetragenem<br />

Bericht:<br />

Unlängst bin ich in Neuseeland auf eine Geschichte gestoßen, von der ich<br />

nicht nur den inneren Drang, sondern auch den expliziten Auftrag habe, sie<br />

mit<strong>zu</strong>teilen. Es trifft sich gut, daß ihr gerade Material über den <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong><br />

sanunelt. Ihr werdet die Zusammenhänge im Lauf der Erzählung schon verstehen,<br />

habt nur etwas Geduld. Eigentlich könnte ich aber auch sagen: die<br />

Sache ist ein echter Hammer.<br />

Meine Reisekasse war knapp, und so entschloß ich mich, mir etwas<br />

Geld bei der Kiwiernte <strong>zu</strong> verdienen Auf der Red Tower Plantation bei<br />

Motoueka wurden für den Ernte-Endspurt noch Leute gesucht, bei guter<br />

Bezahlung versteht sich. Also eine Woche tüchtig ranklotzen und anschließend<br />

mit vollem Geldbeutel die Reise fortsetzen, dachte ich.<br />

Wir waren eine Gruppe von sieben Hilfskräften. Nachdem wir in die<br />

Arbeit eingewiesen waren, und ich mein Zelt aufgestellt hatte, fragte ich<br />

den Besitzer, lohn Barlow, nach dem Hintergrund des Namens seiner Red<br />

Tower Plantation. Schließlich war da weit und breit kein <strong>Turm</strong> <strong>zu</strong> sehen.<br />

Statt einer Antwort fragte er forschend, woher ich denn käme. Ich antwortete:<br />

»Frankfurt, Germany«, wurde dabei aber das Gefühl nicht los, daß ihm<br />

meine Nachfrage irgendwie unangenehm war. Er erzählte mir dann, daß<br />

der Name wohl etwas mit dem Gründer dieser Plantage <strong>zu</strong> tun hätte,<br />

irgend einem europäischen Einwanderer, von dem er aber auch nichts<br />

weiter wisse. Die Plantage sei jetzt seit drei Generationen im Besitz der<br />

39

Barlows. Freundlich aber bestimmt bat er uns dann, an die Arbeit <strong>zu</strong> gehen,<br />

wir seien ja schließlich <strong>zu</strong>m Kiwiernten hier, und damit hatte er zweifellos<br />

recht.<br />

Ich wurde irgendwann in den alten Geräteschuppen geschickt, um<br />

Draht <strong>zu</strong> holen. Ihr wißt, die Kiwis sind solche Windenpflanzen, die wie<br />

Hopfen gezogen werden, und da gab es etwas am Gestänge aus<strong>zu</strong>bessern.<br />

Beim Suchen nach dem Draht bemerkte ich einen verstaubten Koffer, der<br />

fast aus dem Regal <strong>zu</strong> fallen drohte. Als ich ihn näher betrachtete, fiel mir<br />

eine Lederprägung auf dem Kofferdeckel auf: es sah aus wie eine altdeutsche<br />

Stadtansicht mit einem <strong>Turm</strong> im Vordergrund. Das machte mich neugierig<br />

und ich nahm mir die Freiheit, den Koffer <strong>zu</strong> öffnen. Einige Wäschestücke<br />

und Anzüge waren drin, alle schon recht mitgenommen und angeschimmelt,<br />

aber weiter unten stieß ich auf eine Kladde mit handgeschriebenen<br />

Aufzeichnu.ngen. Sie waren in altdeutscher Schrift verfaßt! Glücklicherweise<br />

konnte ich das entziffern, weil mir meine Großmutter so immer<br />

<strong>zu</strong>m Geburtstag gratuliert hat. Ich wollte mich schon in die Lektüre vertiefen,<br />

aber von draußen riefen sie nach dem Draht, also schnell wieder alles<br />

<strong>zu</strong>geklappt und raus an die Arbeit. Mir war aber klar, daß ich da später<br />

nochmal nachforschen würde. Die Gelegenheit da<strong>zu</strong> ergab sich erst<br />

abends. Mir ächzten zwar die Knochen und ich war todmüde von dem harten<br />

Job, aber irgendetwas trieb mich wie von einem Magneten gezogen<br />

wieder in den Schuppen. Das war also meine Lage, als ich, mit einer Taschenlampe<br />

bewaffnet, diese alte Schrift aufschlug. Ich werde euch jetzt<br />

ohne Umschweife und ohne Vorerklärungen einfach vorlesen, was da auf<br />

der ersten Seite stand, denn das habe ich mir abgeschrieben:<br />

Entsetzlicher noch als die körperliche Gefangenschaft sind mir jene Lücken der Sinne<br />

<strong>zu</strong> ertragen, mit welchen ein jeglicher bestraft wird, der in diesem Kerker<br />

schmachtet. In diesen Lücken droht schier alles <strong>zu</strong> verschwinden, was das Leben<br />

als solches kenntlich macht. In ihrem schwarzen Sog verglimmt mein Geist, dem es<br />

doch lieb und gewohnt ist. allseits im Tausch <strong>zu</strong> stehen mit Gottes Natur und den<br />

Menschen. Denn Mensch ist nur. wessen Auge. Ohr. Nase. Zunge und Hände teilhaftig<br />

ist am unendlichen Strom der Empfindungen. aus denen unsere Welt besteht.<br />

Nun lieget dieser Geist brach und lahm, umzingelt von den Lücken, die ein Kerker<br />

innerhalb des Kerkers sind. ein namenloser und unsichtbarer <strong>zu</strong>mal, und daher um<br />

vieles grausamer als der gemauerte.<br />

Diese verzweifelten Zeilen kann ich nur schreiben. da ich mich im alles verschlingenden<br />

Meer der Lücken auf einem seltenen Eiland tummele. Einem Eiland, da mir<br />

die Sinne soweit <strong>zu</strong> Diensten sind. daß ich meine Feder führen und mit meinem<br />

Schreibblock Zoll um Zoll jenem schmalen, mit der Sonne wandernden Lichtschein<br />

folgen kann. der durch die Schießscharte hindurch meine Gruft ein wenig erhellt.<br />

Doch Erbarmen, wenn dieses Eiland wieder versinkt! Wenn die Dunkelheit von<br />

außen sich in mein Inneres gräbt, und eine randlose Schwärze sich gänzlich auf<br />

mich stülpt. Weh mir, es gibt keine Hoffnung auf Entrinnenl <strong>Der</strong> unsichtbaren<br />

Unendlichkeit dieser Lücken bin ich gnadenloser ausgeliefert als jedem weltlichen<br />

Gericht.<br />

Die Torheit meines Bruders. der mich um der Habgier willen, und um in den alleinigen<br />

Genuß des elterlichen Erbes <strong>zu</strong> kommen denunziert hat, diese Torheit offenbart<br />

40

zwaJ. bösen, aber doch menschlichen Charakter<strong>zu</strong>g. Denn so manches wunde Menschenherz<br />

erkennt sich nur in der Grausamkeit gegen andere wieder. Die Lücken<br />

aber, die mich ohne Halt <strong>zu</strong> erwürgen trachten, sind gänzlich unmenschlicher Herkunft<br />

und Natur. Das heillose Gespinst, dem ich <strong>zu</strong>m Opfer fiel - meines Bruders<br />

Niedertracht, die Taubheit der fuchter und das lügnerische Schweigen der Nachbarn<br />

- es kann mich schmerzen, quälen und erzürnen, allein, es zerstört mich nicht.<br />

Zerstören tun mich jene Dämonen, die meine Seele mit ihren namenlosen Lücken<br />

umzingeln, und auch jetzt an mir nagen wollen, da ich meine Pein dem Papier<br />

anvertraue. Schon höre ich ihr bleiernes Wispern: »Bald wird deine Hand wieder<br />

erlahmen", sagen die Dämonen, »bald werden sich deine Gedanken wieder trüben,<br />

bald wird dein Geist wieder nach Eindrücken greifen, die er aus sich selbst nimmer<br />

schaffen kann, bald wird er sich aufgeben müssen und ertrinken in unserem Reich<br />

der sinnes toten Lücke, aus der kein Gott und kein Gebet dich erettet!"<br />

Das schlimmste Entsetzen ist jenes, dessen Form niemand kennt. Mein Gott, hilf mirl<br />

Die schwarze Lücke zwischen allen Formen will sich auf mein letztes Licht, den innigsten<br />

Docht meines Herzens senken. Nun schwinde ich dahin, selbst die fahle<br />

Sonnenuhr hinter der Scharte entzieht mir ihren Schein ... es wird Nacht um mich<br />

her ...<br />

Jetzt müßt ihr euch vorstellen, wie ich völlig überdreht und übermüdet mit<br />

meiner kleinen Taschenlampe in diesem SChuppen sitze und unter großer<br />

Mühe diesen erschütternden Aufschrei lese! Anfangs blickte ich überhaupt<br />

nicht durch über das Wie, Wo, Wer und Was, aber die Sache wurde Blatt<br />

für Blatt immer erstaunlicher. Ich will es Euch jetzt etwas einfacher machen,<br />

als ich es damals hatte, deswegen werde ich Inhalt und Rahmen dieser Geschichte,<br />

so wie ich sie nach und nach begriff, im Überblick erzählen:<br />

<strong>Der</strong> Verfasser dieser Schriften war ein gewisser Jonathan Wolrab, ein<br />

<strong>Weinheim</strong>er Bürger, der im Jahre 1841 als junger Mann im <strong>Rote</strong>n <strong>Turm</strong> <strong>zu</strong><br />

<strong>Weinheim</strong> einsaß. Er war von seinem älteren Bruder, dem Zimmermann<br />

Wilhelm Feter Wolrab beschuldigt worden, dessen zwölf jährige Tochter<br />

Hedwig <strong>zu</strong>r »Blutschande« verführt <strong>zu</strong> haben, was immer damit gemeint<br />

sein soll<br />

Jonathan beteuert im Tagebuch jedoch seine Unschuld und fühlt sich als<br />

Opfer einer Intrige, die ihn als Miterben ausschalten soll. Dieser Jonathan<br />

Wolrab scheint ein feinsinniger Mann gewesen <strong>zu</strong> sein, und obwohl mir, je<br />