freiheit und recht 2010 / 1 - Der BWV-Bayern

freiheit und recht 2010 / 1 - Der BWV-Bayern

freiheit und recht 2010 / 1 - Der BWV-Bayern

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

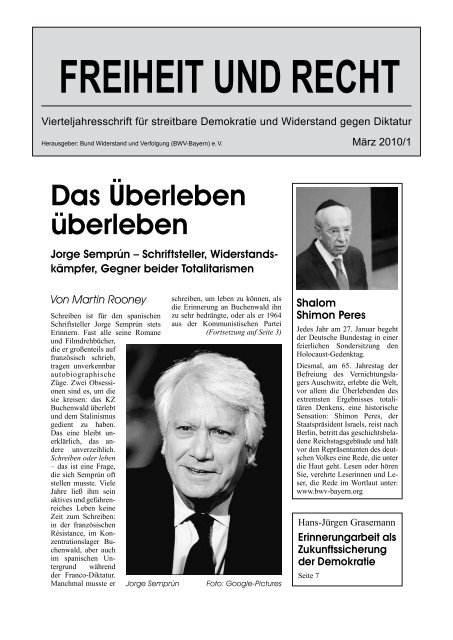

Jorge Semprúnder Leser aus dem Bericht einesErzählers erfährt. Außerdem betätigtesich Semprún als Drehbuchautor<strong>und</strong> leistete somit einen Beitrag zumehreren berühmt gewordenen politischenFilmen, zu Alain Resnais„<strong>Der</strong> Krieg ist vorbei“ (1966), zuCosta Gavras „Z“ (1968) <strong>und</strong> „DasGeständnis“ (1970). Von dieser Zeitdatiert auch seine Zusammenarbeitmit Yves Montand <strong>und</strong> Simone Signoret.Sein nächstes Buch, „<strong>Der</strong>zweite Tod des Ramon Mercader“(1969) bettete die Figur des vonStalin gedungenen Trotzki-Mördersin eine phantastische Geheimdienst<strong>und</strong>Agentengeschichte ein.1977 folgte der erste Band vonSemprúns politischer Autobiographie„Federico Sanchez“, übrigensdas erste Buch, das er auf spanischschrieb. Hier schonte der ExkommunistSemprún, der selbst als gläubigerNomenklaturkader einst Hymnenauf Stalin <strong>und</strong> auf die legendärespanische Kommunistin DoloresIbárruri geschrieben hatte, wederdie Partei noch sich selbst. Wegender schonungslosen Enthüllungen- zumal über den problematischenZustand der spanischen KP <strong>und</strong> überdie dunkle politische Vergangenheitihres Generalsekretärs Santiago Carillo- löste das Buch heftige Polemiken<strong>und</strong> Debatten in der jungenspanischen Demokratie aus. Überdas Gr<strong>und</strong>dilemma seiner ehemaligenGenossen schrieb Semprúntreffend:„Kommunistisches Gedächtnis istim Gr<strong>und</strong>e keins, denn es speichertdie Vergangenheit nicht, sondern eszensiert sie. Das Gedächtnis kommunistischerFunktionäre funktioniertpragmatisch, auf die momentanenpolitischen Interessen <strong>und</strong> Ziele abgestimmt.Es ist kein historisches,kein Zeugengedächtnis, sondern einideologisches Gedächtnis.“<strong>Der</strong> Bestseller trug dem Autor denangesehensten spanischen Literaturpreisein <strong>und</strong> vereitelte nach Überzeugungdes ausgewiesenen Spanien-KennersWalter Haubrich einenWahlsieg der spanischen Kommunistenbei den ersten demokratischenWahlen nach Francos Tod.Prüfstein für jeden Kommunistenist seine Haltung zur Sowjetunion!Dieser ebenso polarisierende wieinquisatorische Satz stammt ausdem Arsenal der Dritten Internationale.Er sollte jeden Nazigegner indie Zwangsgemeinschaft mit demStalinismus treiben. Für den SchriftstellerSemprún galt er weiter, allerdingsin umgekehrter Richtung. Inseinem 1981 veröffentlichten Aufsatz„Links bleiben“ (Freibeuter, H.10) postulierte er, dass links sich nurnennen könne, der in der Kritik derSowjetunion bis zum Ende gehe. Biszum Ende - historisch bis zur Verwerfungder Oktoberrevolution inRussland, politisch bis zur Einsicht,dass jede Reform des sowjetischenZwangssystems von oben vergeblichsei. In seinem Roman „Was fürein schöner Sonntag“(1981) arbeiteteer seine Buchenwald-Erfahrungein zweites Mal auf. Ihm war längstbewusst, nachdem er die Wahrheitüber die stalinistischen Lager ausden Büchern Solschenizyns <strong>und</strong>Schalamows erfahren hatte, dass mitder Gleichzeitigkeit von KZ- <strong>und</strong>Gulag-Erfahrung die Unschuld desGedächtnisses, auf der „Die großeReise“ basierte, nunmehr durchlöchertwar. Wer über Stalin schweigt,soll nicht das Recht haben, über Hitlerzu reden. „Was für ein schönerSonntag“ ist wohl Semprúns wichtigstesBuch <strong>und</strong> gleichzeitig diesehr persönliche, oft ironische <strong>und</strong>bittere Auseinandersetzung mit deneigenen Illusionen <strong>und</strong> Irrtümern.Er hat, den Schlusspassagen desBuches zufolge, zweimal überlebt:zum einen das Nazi-Konzentrationslager,zum anderen den ideologischenTerror des Stalinismus.Auch in seinen folgenden Büchern– „Algarabía“ (1981), „<strong>Der</strong> weißeBerg“(1986) <strong>und</strong> „Netschajew kehrtzurück“ (1987) - bleibt der Schriftstellerseinem Lebensthema treu:der erinnernden Vergegenwärtigungder totalitären Katastrophen des 20.Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>und</strong> der unausweichlichenVerstricktheit der eigenen Biographiein die Zeitläufe.1986 machte Semprún in der B<strong>und</strong>esrepublikauf sich aufmerksam.Er hielt das Eröffnungsreferat zu denRömerberggesprächen in Frankfurtam Main („Stalinismus <strong>und</strong> Faschismus“,in: taz, 14.6.1986) Er plädiertezur allgemeinen Überraschung unterden Anwesenden für eine WiedervereinigungDeutschlands. Dies seinur denkbar, führte er aus, wennes in Europa einen entscheidendenFortschritt der demokratischen gegenüberden totalitären Staatengebe. Er betonte, es dürfe keinenblinden Friedenswillen geben. DieDemokratie sei die Wurzel des Friedens<strong>und</strong> nicht umgekehrt. Semprúnprangerte die vorherrschende Blindheitgegenüber den sozialen Realitätendes Sowjetkommunismus an.Sie sei eines der Haupthindernissefür ein angemessenes historischesBewusstsein der Deutschen. DochSemprúns Versuch, den schwachentwickelten Antitotalitarismus derwestdeutschen Linken herauszufordern,hatte kaum Resonanz, <strong>und</strong> seinAnstoß blieb von der breiten Öffentlichkeitin Deutschland so gut wieunbeachtet.In den Jahren 1988-1991 wirkte er alsparteiloser Kulturminister im Kabinettdes Sozialisten Felipe Gonzálezin Madrid. Nach seinem Abschiedaus der Politik erreichte Semprún1992 die Bitte des deutschen JournalistenPeter Merseburger, ihn dochnach Buchenwald zu begleiten, umihn bei Dreharbeiten eines Fernsehdokumentarfilmszu unterstützen.Nach anfänglichem Zögern willigteSemprún ein. Die Besichtigungdes Lagers – zum ersten Mal seit 47Jahren – ist der Kristallisationspunktseiner dritten Auseinandersetzungmit dem KZ Buchenwald, die in demBuch „Schreiben oder Leben“(1995)– ein Jahr nach seiner Entgegennahmedes Friedenspreises des DeutschenBuchhandels in Frankfurt amMain – ihren Niederschlag findet.<strong>Der</strong> Tod durchzieht dieses Buch, aberes ist nicht düster. Im Gegenteil, inihm steckt ein erstaunlicher, beinaheweiser Gleichmut, eine tiefe Gewissheitüber die Freiheit des Menschen.In Semprúns Perspektive bewahrendie Häftlinge, wiewohl gesch<strong>und</strong>en<strong>und</strong> gepeinigt, ihre Würde. Auf derSeuchenstation des Krankenreviers,ein Ort, den die SS panisch mied,versammelten sich am Sonntagnachmittagwährend der wenigenFreist<strong>und</strong>en politische Häftlinge ausallen Ländern, um über Kant, Hegel,Schelling oder die Romane von AndréMalraux zu diskutieren. Hier, imBlock 56 des Kleinen Lagers, diskutierendie von den Nationalsozialistenaus ganz Europa Verschlepptenüber die These, dass das radikal Böse

Jorge Semprúnnicht das Unmenschliche schlechthinsei, sondern vielmehr einer der möglichenEntwürfe der Menschlichkeitdes Menschen. Gedichte begleitenSemprún während seiner Haft. AmTotenbett des Häftlings MauriceHalbwachs spricht er Verse von Baudelaire,gemeinsam deklamieren dieKameraden Gedichte von Valéry,Vallejo <strong>und</strong> Aragon. Er habe, erinnertsich Semprún, das Glück gehabt, inden entscheidenden Momenten seinesLebens immer auf einen Dichtergestoßen zu sein. „Schreiben oderLeben“ bildet den Schlüssel zu demSchriftsteller Semprún. In diesemWerk lässt er uns Einblick nehmenin den Kern seines Werks, die Wahlder Freiheit aus der Brüderlichkeitdes Todes.In seinem 2002 erschienenen Buch„<strong>Der</strong> Tote mit meinem Namen“ erinnertsich Semprún am genauestenan Buchenwald. Es ist sicherlich dieeindrucksvollste seiner Darstellungendes Lebens im KZ, obwohl esauch in diesem Buch an Umwegen,Sprüngen, Rückblenden, Assoziationen<strong>und</strong> Vergleichen mit anderenGräueltaten der jüngeren Geschichtenicht fehlt. Das Wechselspiel der Erinnerungist zu einem Kennzeichender Schreibtechnik Jorge Semprúnsgeworden. In keinem seiner Bücherhat er die scheußlichen Details deralltäglichen Realität in Buchenwaldso genau <strong>und</strong> nüchtern dargestelltwie jetzt: die sadistische Misshandlung<strong>und</strong> Erniedrigung durch dieSS-Wächter, Fronarbeit, ständigeÜberwachung, völlige Erschöpfung<strong>und</strong> Hungertod. Buchenwald warauch eine Klassengesellschaft. Dieunterste Klasse bestand aus Muselmännern.Es waren Menschen ander Grenze zwischen Leben <strong>und</strong>Tod, die, zur Arbeit nicht mehr fähig,nur noch auf einen qualvollenTod warten konnten. Dort, bei diesenMenschen, findet die kommunistischeLagerorganisation auchden todkranken französischen Studenten,dessen Namen Semprúnannehmen wird. Den Toten brauchensie, um Semprún eine neueIdentität zu geben, nachdem eineAnfrage über ihn gekommen war.Wenn die deutsche Regierung sichfür einen Häftling interessierte, daswussten die kommunistischen Hilfssekretärein der Lagerverwaltung,bedeutete das in der Regel die Über-führung des Betroffenen in ein Vernichtungslager,also den sicherenTod. Die Verantwortlichen der geheimenkommunistischen Zelle inBuchenwald wollten Semprún retten<strong>und</strong> ließen ihn deshalb bürokratischsterben. Sie gaben ihm den Namen<strong>und</strong> die Papiere des Franzosen,der wenige Tage nach der Anfrageaus Berlin starb. Kurze Zeit spätererfuhren sie, dass die Anfrage keineGefahr für Semprún bedeutete.Das deutsche Außenministeriumwar von dem spanischen Botschafterin Paris um Auskunft gebetenworden. Diesen wiederum hatteSemprúns Vater, früher im diplomatischenDienst der Republik, nun imfranzösischen Exil <strong>und</strong> mit demBotschafter Franco-Spaniens bekannt,um Informationen über seinennach Deutschland deportiertenSohn gebeten. Das Interesse desBotschafters Francos für den Häftlingbringt Semprún ein strengesVerhör durch die Verantwortlichender kommunistischen Organisationin Buchenwald ein. Viele Jahre spätererzählt ihm ein Mithäftling <strong>und</strong>Fre<strong>und</strong>, dass die kommunistischenZellenführer, die ihn damals der„Verbindung zum Feind“ verdächtigten<strong>und</strong> in dem Buch mit ihrenwirklichen Namen erschienen, zuOpfern der stalinistischen Säuberungenwurden.Die Rolle des Überlebenden, dieSemprún nie übernehmen wollte,bringt kaum Ansehen, hingegenviel Ärger, auch Gefahren mitsich. In kommunistischen Ländernwurden Überlebende, ob aus demSpanischen Bürgerkrieg oder ausden deutschen Konzentrationslagern,häufig als „Verräter“ verfolgt.Das pure Glück, überlebt zu haben,meint Semprún, werde einem auchin demokratischen Ländern vorgeworfen.Die Historiker <strong>und</strong> Soziologenmisstrauten den überlebendenZeugen, die schließlich nicht bis andas Ende der Erfahrung gegangen,nicht gestorben seien. Die besten,die einzigen wahren Zeugen sinddiesen Experten zufolge die Toten.Doch, fragt Semprún am Ende desBuches, wie sollen sie die wahrenZeugen, das heißt die Toten, zu ihrenKolloquien einladen? Wie sollen siezum Sprechen gebracht werden ?Fazit: <strong>Der</strong> Lebensweg von JorgeSemprún, der 1994 den Friedenspreisdes Deutschen Buchhandelserhielt, ist ungewöhnlich, ja außerordentlich.Er sagte damals: „Ichbin nur eines wirklich im Leben: einehemaliger Deportierter aus Buchenwald.“Mit der Kraft seiner Sprachearbeitet der Schriftsteller JorgeSemprún gegen das Vergessen <strong>und</strong>für die Erinnerung, indem er Einzelheitenin geradezu photographischerGenauigkeit darstellt. Fiktion <strong>und</strong>Realität, philosophisch-politischeReflexion <strong>und</strong> autobiographischeAssoziationen verschmelzen in seinenum die Buchenwald-Erfahrungkreisenden Büchern. Die Art, wieSemprún sich selbst in Literatur umgesetzt<strong>und</strong> damit – für die Öffentlichkeit– verfügbar <strong>und</strong> gebrauchbargemacht hat, ist bedeutsam. InJorge Semprún begegnen wir einemMenschen, der ein Beispiel dafür ist,wie man europäische Geschichte im20. Jahrh<strong>und</strong>ert auch hat durchleben<strong>und</strong> erleiden können. Er spricht zuuns aus einer Vergangenheit, die inihren Opfern bis heute gegenwärtigist.<strong>Der</strong> AutorDr. Martin Rooney, geb. 1948in Manchester. Studium Germanistik,Philosophie <strong>und</strong> Soziologiean den UniversitätenBirmingham, Mainz, FU Berlin<strong>und</strong> Bremen. B.A. (Hons.) <strong>und</strong>Dr. phil. Ab 1978 wissenschaftlicherMitarbeiter an der NorthEast London Polytechnic sowiean der Universität Bremen. Lehrbeauftragteran der HochschuleBremen. 1. Vorsitzender derArmin T. Wegner-Gesellschaft1986 - 1999. Seit 1990 freierAutor, Übersetzer <strong>und</strong> Erwachsenenbildnerin Bremen.

ErinnerungsarbeitPlädoyer für ein neues Denken:Erinnerungsarbeit als Zukunftssicherungder DemokratieVon Hans-JürgenGrasemannDemokratie braucht Demokraten,heißt es zu Recht. Demokratiebraucht aber auch ein Gedächtnis,ein Erinnern an die Diktaturen inDeutschland. Sie braucht Stätten,die Authentizität atmen, <strong>und</strong> Symbole,die im öffentlichen Bewusstseinverankert sind.Von Zeitzeugen, die Auskunft überdie Verbrechen des Nationalsozialismusgeben können, müssenwir zunehmend Abschiednehmen. Gedenkstätten,Museen, Dokumentationszentren- nicht zuletzt auchdie Medien - sind deshalbfür die Erinnerung an dienationalsozialistische Gewaltherrschaftvon zentralerBedeutung. Sie sind zwarim Idealfall „begehbare Geschichtsbücher“.Anders alsZeitzeugen können sie jedochnicht vermitteln, was Hungerheißt. In einer Ausstellungkann man das schrecklicheGefühl, wenn man so unvorstellbarabmagert, dass manzusammenbricht <strong>und</strong> keinenLebensmut mehr hat, ebensowenigdarstellen wie man denGestank einfangen kann, derin einem Lagersaal von 35Metern Länge <strong>und</strong> 15 MeternBreite bei einer Belegung mit400 Gefangenen <strong>und</strong> 5 Primitivtoiletten<strong>und</strong> Blenden vorden Fenstern entsteht.Überlebende von Lagern <strong>und</strong> Haftanstaltenin der NS-Zeit <strong>und</strong> danachin den sowjetischen Speziallagernhaben ihr Martyrium nach ihrerBefreiung als Aufgabe verstanden,Zeugnis abzulegen, zunächst - nichtimmer mit Gehör - gegenüber derMehrheit von Menschen, die nichtgelitten haben, schließlich aber gegenüberden Nachgeborenen, fürdie sie als Kronzeugen gegen Unmenschlichkeit<strong>und</strong> Vernichtung sowichtig sind.Obwohl „Oral History“ seit langemein wesentlicher <strong>und</strong> anerkannterBestandteil der Geschichtswissenschaftist, kommt es immer malwieder zu einer Spannung zwischenZeitzeugen <strong>und</strong> Historikern. Sohaben Geschichtswissenschaftlerschon mal zugespitzt formuliert,dass der Zeitzeuge der ärgste Feinddes Historikers sei. Zwar kann dieser<strong>Der</strong> AutorDr. Hans-Jürgen Grasemann (auf dem Foto imGespräch mit Sigmar Gabriel) ist Oberstaatsanwaltin Braunschweig <strong>und</strong> war von 1988 bis 1994Sprecher <strong>und</strong> stellv. Leiter der Zentralen ErfassungsstelleSalzgitter. Seit Juli 2009 ist er Vorsitzenderdes ZDWV. Foto: Archiv Grasemannin der Regel besser als der ZeitzeugeVorgänge in große Zusammenhänge<strong>und</strong> Entwicklungslinien einordnen,doch berührt dies die Glaubwürdigkeitdes Zeitzeugen nicht. Denn seinZeugnis enthält eine Wahrheit, dieein Historiker kaum erreichen kann.Berichte von Zeitzeugen sind auchnach dem Ende des SED-Regimesgefragt. Den meisten ehemaligen politischenHäftlingen der SBZ/DDRist es ein Anliegen, ihre politischeVerfolgung vor allem der Generationschildern zu können, die die DDR<strong>und</strong> die deutsche Teilung nicht erlebthat. Dabei bedrückt es sie mehr alsandere, dass das Gr<strong>und</strong>wissen vielerjunger (aber auch älterer im Westen)Deutscher wenig ausgeprägt ist. Siebeklagen fehlendes Sachwissen <strong>und</strong>Klischeebilder, die eine völlige Fehleinschätzung<strong>und</strong> sozialromantischeVerklärung des untergegangenenSED-Staates bewirken.Jüngste wissenschaftlichenUntersuchungen haben inder Tat bestätigt, wie wenigjungen Deutschen der menschenverachtendeDiktaturcharakterder DDR präsentist.Wo politische Bildung jetztansetzen muss, zeigen Aussagenvon Jugendlichen,die alarmierend sind. Dawird Erich Mielke für einenSchriftsteller gehalten <strong>und</strong>Helmut Kohl findet sichals DDR-Politiker wieder.Die DDR wird nicht alsDiktatur eingestuft. Sie seieine Demokratie gewesen,weil ihr Name ja „DeutscheDemokratische Republik“gewesen sei. Vielen Schülernist unbekannt, dass esin diesem Staat keine freien<strong>und</strong> demokratischen Wahlengegeben hat.Zu fordern ist deshalb eineaktive, verantwortungsvolle Erinnerungskultur,ein lebendiger Geschichtsunterricht,der Besuch vonGedenkstätten <strong>und</strong> die Einladungvon Zeitzeugen <strong>und</strong> Wissenschaftlern.Dies würde das Unterrichtsangebotenorm bereichern. Es mussunser Beitrag sein, der jungen Generationden Unterschied zwischen

ErinnerungsarbeitDiktatur <strong>und</strong> Demokratie zu verdeutlichen<strong>und</strong> sie für neu aufkommendeextremistische <strong>und</strong> totalitäreEntwicklungen zu sensibilisieren.Dabei dürfen wir uns nicht nur aufdie Stasi-Organe <strong>und</strong> ihr Wirkenbeschränken. Wir müssen auch denAlltag in der Diktatur darstellen.Joachim Gauck <strong>und</strong> Stefan Wollehaben in ihren Publikationen <strong>und</strong>in unzähligen Veranstaltungen unterBeweis gestellt, wie die Schilderungvon Beispielen insbesondere aufMenschen wirkt, die nicht „gelernteDDR-Bürger“ waren.Freya Klier hat treffend gefordert,die Zehn Gebote müssten um ein elftesergänzt werden: „Du sollst nichtvergessen.“ Sie hat damit gewissnicht jene gemeint, die Widerstandgeleistet haben oder auf andere Weisezum Opfer staatlicher Willkür gewordensind, sondern alle Deutschen.Für manchen hat seine Leidensszeitheute den Sinn, seine Erfahrungenweiter zu geben. Vielleicht weckt erbei den unbeschwert aufwachsendenJugendlichen das Bewusstsein, dassdie Vergangenheit sie doch mehr berührt,als sie zuvor gedacht haben.Weil mit jedem Tag die Zahl derergrößer wird, die keine biografischeErfahrung mehr mit der deutschenTeilung <strong>und</strong> der SED-Diktatur haben,müssen die Lehrpläne in denSchulen <strong>und</strong> die Angebote der politischenBildungsarbeit reagieren.Die Erfahrungen zeigen, dass Schülerdurchaus mit Betroffenen gemeinsamtrauern, wenn sie sie <strong>und</strong>ihr Schicksal persönlich kennen lernen.In einer berührenden Fernsehdokumentationhat eine Auschwitz-Überlebende Mädchen <strong>und</strong> Jungenaus mehreren Nationen an jenem Ortim Lager berichtet, wie sie als jungeFrau ein Mädchen geboren hat, dasalsbald als „Objekt medizinischerUntersuchungen“ getötet wurde.Man konnte spüren, dass die Tränender Jugendlichen dieser Frau gutgetan haben. Dass die jungen Menschen,die ihre Enkel sein könnten,ihr zuhören <strong>und</strong> mit ihr fühlen, hatihre Erstarrung erkennbar gelöst.Die Dimension der Unmenschlichkeiteines Un<strong>recht</strong>ssystems erschließtsich für viele erst durchkonkrete Einzelschicksale. Begegnungenin der Schule oder auf Seminarender politischen Bildungsarbeitbedeuten für ehemalige politischeHäftlinge oftmals gesellschaftliche<strong>und</strong> öffentliche Anerkennung, diesie für vieles entschädigt.Wir sollten uns von der abstraktenOpferpädagogik, die mit „Zahlenfriedhöfen“einhergeht, verabschieden,weil der Terror in der Anonymitätdes kollektiven Leidens nichtmehr sichtbar wird. Was gefragt ist,ist „Personalisierung“ von unten,nämlich die Hinwendung zu einzelnenbiografischen Schicksalen,aber auch zur Alltags- <strong>und</strong> Lokalgeschichte.Welche Verstärkerfunktion Spielfilmenzukommen kann, die Opfern<strong>und</strong> Tätern Namen <strong>und</strong> Gesichtergeben, haben die Hollywood-Produktion„Holocaust“ <strong>und</strong> StevenSpielbergs preisgekröntes Werk„Schindlers Liste“ bewiesen. AuchMichael Verhoevens Film „DieWeisse Rose“, Rolf Schübels erschütternderDokumentarspielfilm„Das Heimweh des Walerjan Wrobel“<strong>und</strong> die großen Fernsehproduktionenvon Eberhard Fechner auf derGr<strong>und</strong>lage der Romane von WalterKempowski gehören zu jenen Medienereignissen,die ein hohes Maßan Wirkung bei Zuschauern sowohlim emotionalen wie auch im Einstellungsbereicherzeugt haben.Zuletzt haben die Filme „SophieScholl - Die letzten Tage“, „AufWiedersehen Kinder!“, „Das Lebender Anderen“, „Todesautomatik“,„Die Frau vom Checkpoint Charlie“,„Das W<strong>und</strong>er von Berlin“ <strong>und</strong> dieunterschiedlichsten Darstellungenüber die Verschwörer des 20. Julisowie unzählige Fernsehdokumentationeneine breite Öffentlichkeiterreicht <strong>und</strong> bestimmt manchen zuweiterführender Lektüre veranlasst.Vor begrenzter Öffentlichkeit könnenZeitzeugenauftritte von Opfernpolitischer Gewaltherrschaft eineähnliche Wirkung entfalten. Einsolcher pädagogischer Diskurs mitlebendigen Geschichtsquellen wirddann zu mehr als nur Kurzzeiteffektenführen, wenn bedacht wird, dass„Vergangenheitsaufarbeitung“ ausder Sicht eines Opfers eine andereQualität besitzt als aus der Sicht derheutigen Jugendgeneration.Die Auswertung von Besuchen inGedenkstätten belegt seit langerZeit, mit welch nachhaltigen Eindrückenjunge Menschen diese Orteverlassen. Was sie in den MfS-Haftanstaltenin Hohenschönhausen,Magdeburg, Halle <strong>und</strong> Bautzen,in der Grenzübergangsstelle Marienborn,in den Gedenkstätten imBendlerblock <strong>und</strong> in Plötzensee,in Buchenwald, Sachsenhausen,Dachau <strong>und</strong> Bergen-Belsen, umnur einige zu nennen, gesehen <strong>und</strong>gehört haben, bleibt ihnen lange imGedächtnis.Mit Genugtuung können wir 20Jahre nach der Wiedervereinigungfeststellen, dass trotz vielstimmigerKritik die Geschichte der beidendeutschen Diktaturen kontinuierlich<strong>und</strong> auf vielfältige Weise inDeutschland wach gehalten wird.Zahlreiche Gedenkstätten, Forschungs-<strong>und</strong> Bildungsarbeit <strong>und</strong>die Einbeziehung von Zeitzeugensind Beleg für unser Bemühen um„demokratische Erinnerungskultur“.Geleistet wird dabei nicht alleinGeschichtsarbeit, sondern auch<strong>und</strong> gerade Demokratiebildung.Auch um unser aller selbst <strong>und</strong> umunserer <strong>freiheit</strong>lichen Ordnung willenwerden wir an die Vergangenheit<strong>und</strong> die sie bestimmenden Un<strong>recht</strong>ssystemeerinnert. Wir müssenalles dafür geben, dass die Feindeder Demokratie in Deutschlandnicht wieder die Oberhand bekommen.Wir haben gelernt, dass es zuspät ist, wenn ein totalitäres Systemseine Macht etabliert hat. Schondeshalb bleibt die Aufarbeitung derbeiden Diktaturen auf der Tagesordnung.„Nur jene Erinnerung istfruchtbar, die zugleich daran erinnert,was alles noch zu tun ist“, hatErnst Bloch einst gemahnt.„Alles, was ich tue in diesen Jahrzehntenan Aufklärung, zielt aufdiesen Punkt ab: Passt auf, dasswir das, was wir hier haben, erhalten:dass ich hier angstfrei zueuch sprechen kann <strong>und</strong> ihr angstfreizu mir sprechen könnt. Allen,die das antasten wollen, denen hautauf die Finger“, lautet Ralph GiordanosAppell an seine deutschenMitbürger. Er weiß, dass ErinnerungsarbeitZukunftssicherung derDemokratie ist <strong>und</strong> das Gedenkenan die Diktaturopfer ihr politischesEngagement für Freiheit <strong>und</strong> Rechtfortsetzt.

Macht das Tor aufMacht das Tor aufAugenzeugenbericht über die Erstürmungder Berliner Stasi-Zentralein der Normannenstraße vor 20 JahrenVon Barbara Szkibik„Macht das Tor auf, macht das Torauf!“ riefen wir am Abend des 15.Januar 1990 vor dem Gebäudekomplexdes „Ministeriums für Staatssicherheit“(MfS) in der Ost-BerlinerNormannenstraße. Wir, das warennach unterschiedlichen Schätzungenzwischen 30.000 <strong>und</strong> 50.000 Demonstranten,die einem Aufruf des„Neuen Forum“ gefolgt waren.Nicht, dass wir glaubten, es würdesich dort etwas rühren. Auch hießes in dem Aufruf „Bringt Kalk <strong>und</strong>Mauersteine mit, wir schließen dieTore“, was auch einige befolgt hatten<strong>und</strong> begannen, vor dem Tor in derRuschestraße eine Mauer zu ziehen.Sie wurde kaum 30 cm hoch, denfleißigen Handwerkern fehlte inmittender stetig steigenden Menge derDemonstranten schließlich der Platzzum Arbeiten. Und dann geschahdas Unerwartete – das Tor ging auf.Ich stand keine drei Meter davonentfernt. Nach einer Schrecksek<strong>und</strong>esetze ich mich wie in Trance in Bewegung.Niemand wusste, was unsdort drinnen erwartete. Bestenfallslud man bekanntlich Demonstrantenauf Mannschaftswagen, brachte siein irgendein Lager, um sie für einpaar St<strong>und</strong>en oder Tage zu demütigen,sie die Staatsmacht spüren zulassen - <strong>und</strong> die Spreu vom Weizenzu trennen. Wer Glück hatte <strong>und</strong>bisher noch nicht aktenk<strong>und</strong>ig war,konnte fürs erste gehen. Wer nicht,landete im Knast <strong>und</strong> wartete aufFreikauf in den Westen. Aber einAngriff auf das Allerheiligste, dasZentrum der Stasi? Wie würden siereagieren? Das waren die Gedanken,die mir – <strong>und</strong> sicher auch anderen– in Sek<strong>und</strong>enbruchteilen durchden Kopf schwirrten. Ich dachte sielieber nicht zu Ende. Aber wie heißtes: Wenn nicht wir, wer dann, wennnicht jetzt, wann denn?Wie später bekannt wurde, warenbereits seit dem Morgen Bürger<strong>recht</strong>lerim Hause, um mit den MfS-Oberen zu verhandeln. Es ging umdie endgültige <strong>und</strong> ersatzlose Auflösungder Staatssicherheit, eine bloßeUmbenennung <strong>und</strong> Weißwäschedurfte nicht stattfinden. Noch am 17.November 1989 hatte der Ministerratder DDR das MfS in ein „Amt fürNationale Sicherheit“ umbenannt,aus Stasi wurde Nasi. Es überdauertekeine vier Wochen, am 14. Dezemberwurde formell dessen Auflösungbeschlossen. <strong>Der</strong> Apparat wurde abgespeckt,aufgeteilt <strong>und</strong> sollte unterden Bezeichnungen „Verfassungsschutz“<strong>und</strong> „Nachrichtendienst derDDR“ weiter arbeiten, womöglichmit der weitsichtigen Absicht, mitden formal gleichlautenden b<strong>und</strong>esdeutschenBehörden zu kooperieren(oder später gar zu fusionieren?),was diese freilich dankend abgelehnthätten.Keine Polizeistaffeln mit Maschinengewehren<strong>und</strong> H<strong>und</strong>en, nur eingroßer leerer Platz erwartete uns. Esdauerte keine drei Minuten, bis ervoller Menschen war. Niemand vonuns hatte eine Ahnung davon, dasswir nur auf dem ersten von mehrerenverschachtelten Höfen angekommenwaren. Erst in den folgenden Tagenbegriffen wir nach <strong>und</strong> nach die Dimensiondessen, wogegen wir angetretenwaren. Weit oben in einemGebäude klirrten Scheiben, Gegenständeflogen aus dem Fenster. Bisheute ist nicht völlig geklärt, obsich dort der Volkszorn entlud oderein Trupp von Stasi-Leuten sich alsProvokateur betätigte. Für letzteresspricht mehr. Aus den Fensternim ersten Stock des Wachgebäudesgleich hinter dem Tor in der Ruschestraßeschauten Wehrpflichtige vomWachregiment „Feliks Dzierzynski“heraus. Sie hatten offenbar ebensoAngst vor uns wie wir vor ihnen,<strong>und</strong> – anstatt das MfS zu beschützen– riefen sie zu uns herunter: „Machtbloß keinen Scheiß, wir haben nurnoch elf Tage!“ Wir machten keinen.Alles blieb friedlich. Die Parole„Keine Gewalt“ des Neuen Forumwurde wie bei den vielen Demonstrationen<strong>und</strong> K<strong>und</strong>gebungen zuvorauch hier befolgt. Viele der Demonstranten- so auch ich - hattensich spontan dem in Entstehungbegriffenen Bürgerkomitee angeschlossen.Das Bürgerkomitee organisiertesich <strong>und</strong> richtete sich für dieNacht ein. Die Bastion war gefallen.Mit der etwas ratlosen Volkspolizeivom örtlichen Revier wurde eineSicherheitspartnerschaft vereinbart.Die verbliebenen untätigen Wachsoldatenließen in den folgenden Tagendie hungrigen Bürgerkomitee-Mitglieder an den Mahlzeiten ausihrer Feldküche teilhaben.<strong>Der</strong> Gr<strong>und</strong>stein für diesen spektakulärenVorgang im Januar 1990 wurdebereits am Morgen des 4. Dezember1989 in Erfurt gelegt, die Besetzunganderer Bezirks- <strong>und</strong> Kreisdienststellendes MfS durch Bürgerkomiteesfolgte wenige St<strong>und</strong>en bzw.Tage später. Nur die Zentrale inBerlin stand noch aus. Freilich darfdabei nicht übersehen werden, dassdie SED sehr bewusst <strong>und</strong> gezieltden „Volkszorn“ auf die böse Stasigelenkt hatte, um ihren eigenen Halszu retten. Die eigentlichen Machthaberhatten diese Bastion schlicht <strong>und</strong>einfach aufgegeben <strong>und</strong> waren schonDie AutorinBarbara Szkibik war 1990 im Bürgerkomiteefür das Zentralarchivdes MfS zuständig <strong>und</strong> bautespäter die Gauck-Behörde mitauf. Sie arbeitete dann als Referentinim Innenministerium desLandes Brandenburg, lebt heutebei München <strong>und</strong> ist Mitglied imB<strong>und</strong> Widerstand <strong>und</strong> Verfolgung(<strong>BWV</strong>-<strong>Bayern</strong>) e.V.Foto: Archiv FREIHEIT UND RECHT

Macht das Tor aufmit dem unvermeidlichen Übergangin die neue Zeit beschäftigt – nichtohne Erfolg, wie man leider heutefeststellen muss. Tatsächlich wardieser Schachzug nicht ungeschickt.Während sich alle Welt über die Machenschaftender Staatssicherheiterregte <strong>und</strong> die Bestrafung der Verantwortlichenforderte (was, wie wirerleben mussten, wenig erfolgreichwar), hatten sehr viele vergessen,wo die eigentlichen Urheber <strong>und</strong> damitwahren Schuldigen saßen: DasMinisterium für Staatssicherheitwar „Schild <strong>und</strong> Schwert der Partei“,was sowohl MfS als auch SEDin den Jahrzehnten ihres Wirkensin der DDR einander gar nicht oftgenug versichern konnten. Dort, inder SED-Führung, saßen die wirklichenBefehlsgeber für den Stasi-Terror, <strong>und</strong> das MfS war selbst Teildes gewaltigen Parteiapparats. Dassdas MfS nur ein ausführendes Organkommunistischer Gewaltherrschaftwar, schmälert indes die Schuld derBeteiligten nicht.Frauen mit großen Taschen, aus denenKaffemaschinen ragten, in denHänden Töpfe mit Zimmerpflanzenbalancierend, strömten in Richtungder Ausgänge. Die Sekretärinnenwaren endgültig heim geschicktworden - dies war für mich ein untrüglichesZeichen dafür, dass dieArbeit des MfS beendet war. Wirvom Bürgerkomitee hatten das Ministeriumbesetzt <strong>und</strong> überwachtennun dessen Selbstauflösung. Soglaubten wir zumindest. Natürlichhaben sie uns immer wieder überden Tisch gezogen, uns das Blauevom Himmel herunter erzählt <strong>und</strong>uns Akten unter den Händen weggeklaut. Darüber wird der eine oderandere von ihnen heute noch klammheimlichlachen. Selbst ein Teil vondem, was zur Vordertür im Archivabgeliefert wurde, verschwand vermutlichwieder durch eine der vielenHintertüren, die wir noch gar nichtentdeckt hatten. Natürlich hattensie – gemäß einer Anordnung vonStasi-Chef Erich Mielke vom 6. November1989 - viel Brisantes schonlängst vernichtet, bevor an Bürgerkomiteesüberhaupt zu denken war.Dennoch haben wir den größten Teilbewahren <strong>und</strong> für die Betroffenen,die Justiz, die Wissenschaft <strong>und</strong> dieÖffentlichkeit retten können.Obwohl wir zweifellos die blauäugigstenDilettanten waren, diejemals in die Gefilde <strong>und</strong> Geheimnisseeines Nachrichtendienstes eindrangen,noch dazu eines Dienstes,der als einer der effektivsten weltweitgalt, so haben wir es letztendlichgeschafft, ihn still zu legen.Und es ist uns auch gelungen, seinin Jahrzehnten gesammeltes Wissennicht nur vor der Vernichtungzu bewahren, sondern auch öffentlichzugänglich zu machen. Dabeiist es nicht erheblich, ob am Endeein paar Akten fehlen, die man gernnoch gehabt hätte. Was zählt, ist dieEinmaligkeit des Vorgangs, ist dieTatsache, dass die Demonstrationdes Volkswillens einen solchen Aktermöglicht hat.Das Bürgerkomitee Normannenstraßewar letztendlich die Keimzelleder am 3. Oktober 1990 gegründetenBehörde des „B<strong>und</strong>esbeauftragtenfür die Unterlagen des ehemaligenStaatssicherheitsdienstes der DeutschenDemokratischen Republik“(BStU), die wegen des unaussprechlichlangen Namens nur nach ihremersten Chef „Gauck-Behörde“ genanntwurde. <strong>Der</strong>en erste <strong>und</strong> wichtigsteIntention war, den Opfern, denBetroffenen wieder ihre Würde <strong>und</strong>ihre Selbstbestimmung zurück zugeben. Die juristische Aufarbeitungscheint nicht ganz so geglückt, wasnicht zuletzt auf politischem Unverstandberuhender zweifelhafterRechtsauslegung geschuldet ist,denn der so herbeigeführte Rechtsfriedenbegünstigte die Täter. Wieman von Zeit zu Zeit hören <strong>und</strong> lesenkann, sind die Bestände der BStU(inzwischen „Birthler-Behörde“,weil sich immer noch niemand denlangen Namen merken mag) auchimmer wieder für Überraschungengut. Aber das Wichtige an der Arbeitmit den Stasi-Akten ist nicht wirklichdas Spektakuläre oder Skandalöse,das von Zeit zu Zeit aus denTiefen der Archivbestände an dieOberfläche schwappt; das eigentlichFaszinierende ist vielmehr die Möglichkeit,in akribischer Kleinarbeitdas Funktionieren des komplexenSystems eines perversen Unterdrückungsapparateszu analysieren,eine Möglichkeit, die es wohl keinzweites Mal irgendwo gibt <strong>und</strong> diedeshalb historisch <strong>und</strong> gesellschaftspolitischso wertvoll ist. Und wennman bedenkt, welche Zeiträume dieAufarbeitung der anderen Diktaturin Deutschland einnimmt, dann hatdie Arbeit dieser Behörde - wie immersie auch heißen mag - eigentlichgerade erst begonnen.Wolfgang NatonekStreitbarer Liberaler <strong>und</strong> Opfer beider Diktaturenin DeutschlandVon Gerald WiemersSein Vater Hans war in Leipzig einbekannter Schriftsteller <strong>und</strong> geschätzterJournalist, der u. a. für dieNeue Leipziger Zeitung schrieb. Soreagierte er 1932 auf die Juli-Wahlenin Leipzig, der einzigen Großstadt,in der die Sozialdemokraten1932 mehr Stimmen erhielten als dieNationalsozialisten, mit dem Artikel„Und nun: Freiheit der Kunst! EineForderung aus dem Leipziger Wahlergebnis.“1933 verliert er seine Arbeit<strong>und</strong> ein Jahr später die deutscheStaatsbürgerschaft. 1938 flieht HansNatonek ohne seine Familie nachPrag, erwirbt für sich <strong>und</strong> seine Kinderdie Staatsbürgerschaft der ČSR<strong>und</strong> emigriert in die USA nach Ka-lifornien. In den später angelegtenStasi-Akten wird mit keinem Wortsein politisches Handeln erwähnt,sondern nur indirekt die rassischeVerfolgung bezeichnet. Die Spracheerinnert an die des dritten Reiches:„Vater Hans N. wurde 1933 alsSchriftleiter entlassen (Jude) ... giltseitdem als verschollen“, oder fürWolfgang: „Natonek ist Halbjude<strong>und</strong> wurde am 31.4.1934 laut RatsaktNr. 1786 für staatenlos erklärt.“Wolfgang Natonek kann 1938 nochdas Abitur an der Leipziger Petri-Schule ablegen. Seine Zukunft istungewiss <strong>und</strong> im höchsten Maße gefährdet.Er schlägt sich durch, wird10

Wolfgang Natonekzur Wehrmacht eingezogen <strong>und</strong> kurzeZeit später als „wehrunwürdig“entlassen . 1944 versteckt er in derAutowerkstatt Wigand drei sowjetischeZwangsarbeiter. <strong>Der</strong> ersehnteZusammenbruch 1945 eröffnet ihmeine Perspektive. Für das Wintersemester1945/46 schreibt er sich in denFächern Zeitungswissenschaften,Germanistik <strong>und</strong> Englisch ein. DieUniversität wird aber im letzten Momentnicht wie geplant am 31.Oktober1945 eröffnet, sondern erst am5. Februar 1946. Die sowjetischenMilitärbehörden bemängelten dieangeblich zu schleppende Entnazifizierung<strong>und</strong> machten den noch unterden Amerikanern gewählten <strong>und</strong> bestätigtenRektor Bernhard Schweitzerdafür verantwortlich. <strong>Der</strong> neueRektor Hans-Georg Gadamer solltespäter ihre Erwartungen ebenso wenigerfüllen.Natonek brachte sich vielfach in dasneue politische Leben ein. Er wirdMitglied der LDP <strong>und</strong> gehört 1947,wie Manfred Gerlach, der spätereStaatsratsvorsitzende der DDR,dem Bezirksvorstand Leipzig <strong>und</strong>dem erweiterten LandesvorstandSachsen der liberalen Partei an. Mitgroßer Mehrheit wird er im Februar1946 zum Vorsitzenden des Studentenratesder Universität gewählt. Inseiner klaren, überzeugenden Sprachekonnte er komplizierte Inhaltemühelos vermitteln. Natonek wirdals mitreißender, brillanter Redner,als politisches Urtalent beschrieben,<strong>und</strong> jeder, der ihn zur universitärenImmatrikulationsfeier am 19.Oktober1992 im Leipziger Gewandhausgehört <strong>und</strong> gesehen hat, kann dasbestätigen.Natonek knüpfte an die Traditionender Geschwister Scholl an<strong>und</strong> forderte im Februar 1948 vonder damaligen Universitätsleitungein Fünfjahresgedenken. Im Ergebnisist später ein erhalten gebliebenesBauwerk der Universität in derRitterstraße nach den GeschwisternScholl benannt worden.Die Kommunisten versuchen alles,ihn auf ihre Seite zu bekommen.Als das nicht gelingt, wird systematischgegen ihn <strong>und</strong> seine Anhängergehetzt <strong>und</strong> verleumdet. Natonekbleibt souverän, geht nicht nachdem Westen. Schließlich verschwindetWolfgang Natonek - es war der11. November 1948 - wie so viele,die an einen demokratischen Anfanggeglaubt haben, in der berüchtigtensowjetischen Kommandantur in derLeipziger Windscheidstraße. DieVerhaftung erfolgt heimlich durcheinen sowjetischen Offizier <strong>und</strong> einendeutschen Instrukteur vom KriminalamtLeipzig, KommissariatK5, der Vorgängerorganisation derberüchtigten Staatssicherheit derDDR. Die gemeinsame Wohnungvon ihm <strong>und</strong> seiner Mutter wirddurchsucht <strong>und</strong> „der im ZimmerN.‘s stehende Fernsprechapparat abmontiert<strong>und</strong> dem sowjetischen Offizierübergeben.“ In einem Berichtder K 5 teilt der IM „Stephan“ 1952mit, dass man „in internen Kreisen...Gerlach immer wieder mit der Verhaftungdes Studentenrats-VorsitzendenNatonek in Verbindung“ bringe,„indem man andeutet, dass Gerlachan der Verhaftung <strong>und</strong> Verurteilungdes Natonek nicht unbeteiligt ist.“Wolfgang Natonek wird von einemsowjetischen Militärtribunal zu 25Jahren Zwangsarbeit verurteilt. DieAnklage erstreckt sich auf Spionage,Sabotage <strong>und</strong> Mitwisserschafteines Verbrechens, begangen voneinem Kommilitonen, das er nichtangezeigt habe. Hinter all diesenVorwänden verbargen die Sowjetbehördenden eigentlichen Gr<strong>und</strong> derVerhaftung: Wolfgang Natonek hatteüber den Studentenrat zu viel politischenEinfluss gewonnen. Er warihnen <strong>und</strong> noch mehr ihren kommunistischendeutschen Helfershelferngefährlich geworden. Über die Haftberichtet Natonek später, dass er inverschiedenen Zuchthäusern gewesensei, am längsten in Bautzen. „ImZuge der Souveränität“, schreibtNatonek 1956, „der ‚humanistischenDDR’ gingen von sowjetischen Militärtribunalenverurteilte PersonenEnde 1954 in die Vollmacht derStaatssicherheitsorgane über.“ DieBedingungen werden noch härter.Lediglich die medizinische <strong>und</strong>hygienische Betreuung verbessertsich.Nach über sieben Jahren wird WolfgangNatonek Ende Dezember 1955aus der Haftanstalt Torgau entlassen,begnadigt mit der Auflage, Leipzignicht verlassen zu dürfen. Wie bereits1934 ist er wieder staatenlos.Über Berlin wählt er zusammen mitseiner Frau Christa den Weg in dieFreiheit. In Göttingen vollendet ersein Studium, teilweise bei den gleichenakademischen Lehrern, die eraus Leipzig kannte. Für seinen politischenMitgefangenen, den ehemaligenBerliner Jurastudenten ManfredKlein, wie Natonek gewählterVertreter im Studentenrat <strong>und</strong> CDU-Mitglied, schreibt er Sätze, die auchauf ihn selbst zutreffen: „Von seinemSchicksal erzählen heißt nicht Hasssäen, heißt nur, eine Wirklichkeitwiderspiegeln. Sie zu verschwiegenwäre Wiederholung eines oft an unsgerügten Un<strong>recht</strong>s. Schon einmalgalt die Entscheidung ...’Wir habennichts davon gewusst’, ein zweitesMal wäre sie Lüge des Gewissens<strong>und</strong> Leugnung der Verantwortung.“Am 3.Oktober 2009 jährte sich der90. Geburtstag von Wolfgang Natonek.Dazu ist <strong>recht</strong>zeitig der aufschlussreicheBriefwechsel 1946-1962 zwischen Vater <strong>und</strong> Sohnerschienen. Die Jungliberalen wähltenNatonek 1990 zu ihrem Ehrenpräsidenten.<strong>Der</strong> Freistaat Sachsenhat bei der schon genannten ImmatrikulationsfeierWolfgang Natonek1992 mit dem Professorentitel geehrt.In seiner Dankesrede erinnerteer namentlich an die vielen, allzuvielen Opfer in den beiden deutschenDiktaturen. Wolfgang Natonek starbam 21. Januar 1994 in Göttingen.1995 erfolgte auf Antrag von ChristaNatonek seine Rehabilitationdurch den Militärstaatsanwalt derrussischen Föderation. Eine kleineStraße im Leipziger Norden erinnertan Vater <strong>und</strong> Sohn Natonek.<strong>Der</strong> AutorProfessor Dr. Gerald Wiemersist Historiker <strong>und</strong> Archivwissenschaftler.Seine Spezialgebietesind Jugendwiderstand unterder SED-Diktatur sowie Wirken<strong>und</strong> Verfolgung jüdischer Wissenschaftleran der UniversitätLeipzig. Kürzlich erschien dersechste Band der SächsischenLebensbilder, für den Prof. Wiemersverantwortlich zeichnet.11

Achim BeyerEin Leben für Recht <strong>und</strong>DemokratieZum Tod von Achim Beyer (1932 – 2009)Ein Nachruf von Hans-Jürgen GrasemannPolitischen Widerstand gegendie stalinistische Diktatur, dieideologisch verbrämt mit der Bezeichnung„Diktatur des Proletariats“den Eindruck zu vermittelnsuchte, dem „Wohle des Volkes“zu dienen, hat es zu allen Zeitengegeben. Aktiven Widerstandleisteten meist einzelne Personenoder kleine Gruppen - h<strong>und</strong>erttausendewurden deshalb verfolgt,verhaftet <strong>und</strong> verurteilt. Dem Widerstandgegen das SED-Regimehat auch Achim Beyer ein Gesichtgegeben.In Dresden 1932 geboren <strong>und</strong> inWerdau/Sachsen aufgewachsen,lernte Achim Beyer im „DeutschenJungvolk“ marschieren <strong>und</strong>den Spruch „Führer befiehl, wirfolgen Dir“. Von den Gräueltatender NS-Diktatur erfuhr er erstnach dem Kriegsende von Zeitzeugen,die im KZ überlebt hatten.„Nie wieder Krieg“, „Nie wiederUniform“, „Nie wieder Diktatur“.Diese Auffassung teilte der jungeAchim mit vielen seiner Generation.Als Mitglied der damals nochbedingt überparteilichen FreienDeutschen Jugend wurde er Funktionärin der Werdauer Oberschule.Die FDJ- Lieder sang er mitBegeisterung ebenso wie die derJungen Gemeinde. <strong>Der</strong>en Abzeichen,das sogenannte Kugelkreuz,trug er zusammen mit dem derFDJ am Revers, was Fotos aus jenerZeit belegen.Als 1948 der Werdauer OberbürgermeisterGerhard Weck, der alsSozialdemokrat das KZ Buchenwaldzusammen mit kommunistischenSchicksalsgefährten überlebthat, verhaftet <strong>und</strong> in Bautzeninhaftiert wurde <strong>und</strong> der politischeDrill in der FDJ zunahm, wurdedem Schüler Beyer erstmals bewusst,dass die Politik auf eineneuerliche, eine „kommunistische“Diktatur zusteuerte. Denn der SozialdemokratWeck war einer seinerpolitischen Lehrmeister.Achim Beyerblätter aus dem Jahre 1943 wurdenBeyer <strong>und</strong> einigen seiner Mitschülerinnen<strong>und</strong> Mitschüler die Ähnlichkeitzwischen dem NS-Regime<strong>und</strong> dem Stalinismus von 1950 offenk<strong>und</strong>ig:„Ein Austausch der BegriffeNSDAP gegen SED, „Hitlerjugend“(HJ) gegen FDJ, Gestapogegen Stasi drängte sich geradezuauf. Damit erschien der politischeWiderstand gegen die NS-DiktaturZur „antifaschistischen“ Erziehungin den Schulen der DDR gehörtees, im Unterricht den Widerstandder Geschwister Scholl gegen dieNazi-Diktatur zu behandeln. Beider Lektüre der Münchner Flugfüruns in einem anderen Licht: Esging nicht mehr nur um eine überw<strong>und</strong>eneVergangenheit - es gingauch um die gegenwärtige politischeEntwicklung,“ schrieb Beyerspäter in seinem Buch „Urteil: 130Jahre Zuchthaus. Jugendwiderstandin der DDR <strong>und</strong> der Prozessgegen die `Werdauer Oberschüler`1951“.Zusammen mit Fre<strong>und</strong>en <strong>und</strong>Schulkameraden wurde AchimBeyer Mitbegründer einer Widerstandsgruppe.Ihr Vorbild war die„Weiße Rose“. Ihre erste Aktionwar die Herstellung <strong>und</strong> Verteilungeines Flugblatts gegen dieVolkskammer-Wahl am 15. Oktober1950. <strong>Der</strong> Text dieses erstenFlugblatts, mittels eines primitivenHanddruckkastens hergestellt, lautete:„Wir alle sehnen uns nach Frieden,nach der Einheit Deutschlands inFreiheit. Weg mit den Volksverrätern,wählt mit NEIN!“Weitere Flugblätter folgten:„Fluch den SED-Henkern! Vorwärts!<strong>Der</strong> Freiheit entgegen!“<strong>und</strong>„Freiheit! Feindschaft dem Terror!“Die Gruppe störte politische Veranstaltungenmit „Stinkbomben“<strong>und</strong> beschädigte Plakate, die Stalin,Ulbricht, Pieck <strong>und</strong> Grotewohlzeigten.Während einer Flugblattverteilungim Mai 1951 wurden zweivon Beyers Fre<strong>und</strong>en verhaftet,wenige Tage danach die gesamteWiderstandsgruppe. Mit seiner12

Achim BeyerInhaftierung kurz vor dem Abiturwar der Bildungsweg des 18jährigenAchim Beyer beendet. In derNacht des 4. Oktober 1951, amTag seines 19. Geburtstags, wurdeer wegen „staatsfeindlicher Tätigkeit“zu acht Jahren Zuchthausverurteilt. <strong>Der</strong> 18 Jahre alte „Rädelsführer“Joachim Gäbler erhielt15 Jahre Zuchthaus, der 16jährigeKarl-Heinz Eckardt 14 Jahre, seinFre<strong>und</strong> Gerhard Schneider 13 Jahre.Das unterste Strafmaß lag bei 2Jahren. In dem vorher von Partei<strong>und</strong> Justiz festgelegten Prozessablauf,zu dem auch die Vorgabe derStrafhöhe <strong>und</strong> der gesetzwidrigenNichtanwendung des Jugendstraf<strong>recht</strong>sgehörte, wurden nach nurwenigen St<strong>und</strong>en Verhandlungsdauervom Landgericht Zwickauinsgesamt 130 Jahre Zuchthausverhängt. Staatsanwaltschaft <strong>und</strong>Gericht warfen ihnen vor, sie hätten„klar zu erkennen gegeben,dass sie die Feinde des Friedenslagersder 800 Millionen friedliebenderMenschen sind.“ Sie hätten„Hetzblätter“ <strong>und</strong> „Hetzparolen“benutzt. Die Texte der Flugblätterwurden freilich verschwiegen <strong>und</strong>waren nicht Gegenstand der Beweisaufnahme.Für Achim Beyer begann unter denmenschenverachtenden HaftbedingungenAnfang der 50er Jahre dieeigentliche Leidenszeit. Über seineHaftjahre bis zu seiner Entlassungim Oktober 1956 hat er späterimmer sehr zurückhaltend gesprochen,wohl wissend, dass man dasErlebte jenen, die diese Erfahrungnicht machen mussten, nicht annäherndberichten kann. „Man kannes nicht erzählen, aber man darf esauch nicht verschweigen“, hat einÜberlebender des Holocaust formuliert.Dennoch hat die schwere HaftzeitAchim Beyer nicht gebrochen. Erfloh nach seiner Entlassung in dieB<strong>und</strong>esrepublik, machte in Göttingensein Abitur <strong>und</strong> studierteVolkswirtschaft in Erlangen. Richtungweisendfür sein Leben wurdeder Kontakt zu Professor HansLades, der aus der DDR kommendeStudenten in deutschlandpolitischeBildungsarbeit integrieren wollte.Unter dem Namen „Collegium Politicum“wurde in Erlangen unterMitwirkung Beyers eine politischeStudentengruppe gegründet, dieüber mehrere Jahre sehr aktiv <strong>und</strong>so erfolgreich war, dass sie vomMinisterium für Staatssicherheitder DDR observiert wurde.Die wissenschaftlichen Analysender als „Collegia Politica“ an vielenUniversitäten <strong>und</strong> Hochschulenaktiven jungen Akademiker<strong>und</strong> deren mediales Echo habenHans Lades schließlich zur Gründungdes Instituts Gesellschaft <strong>und</strong>Wissenschaft in MitteldeutschlandWerdauer Oberschüler, Zwickau, 6. 10. 2008(IGW) an der Universität Erlangenveranlasst. Nach seinem Examen1963 wurde Achim Beyer Mitarbeiterdieses neuen Instituts zurwissenschaftlichen Untersuchungder DDR-Gesellschaft, das sichrasch zu einer anerkannten Forschungseinrichtungentwickelte<strong>und</strong> der Deutschland-Politik derB<strong>und</strong>esregierung zuarbeitete.Neben seiner Tätigkeit als Leiterdes Bereichs Information <strong>und</strong> Dokumentationim „Lades-Institut“engagierte sich Achim Beyer zunehmendin der Bildungsarbeit.Über den Politisch AkademischenClub (PAC), in dem sich Mitstreiterdes Collegium Politicum nachihrem Studium zusammenfanden,hielt er b<strong>und</strong>esweit Vorträge,schrieb R<strong>und</strong>funk- <strong>und</strong> Pressebeiträge<strong>und</strong> bereitete Schülerfahrtenin die DDR in Bildungseinrichtungenthematisch vor. Mit demZiel der „Deutschen Einheit inFreiheit“ vor Augen, gehörte er 25Jahre dem Vorstand des KuratoriumsUnteilbares Deutschland inErlangen an, überwiegend als Vorsitzender.In einem Spitzelberichthat ihm das MfS bescheinigt, dasser „flexible antikommunistischeAngriffe gegen die SED-Politik“geführt habe.Nach der Schließung des IGW, daswie viele andere Institutionen, diefür die Deutsche Einheit eingetretensind, nach der Wiedervereinigung„abgewickelt“ wurde, warAchim Beyer 1992 Frührentner.Fortan nutzte er seine Zeit, ummit wissenschaftlicher Akribie dieHintergründe der Verurteilung derWerdauer Oberschüler zu untersuchen,sie zu publizieren <strong>und</strong> alsZeitzeuge aufzutreten. Als 2007B<strong>und</strong>espräsident Horst Köhler imSchloss Bellvue eine Gesprächsr<strong>und</strong>eins Leben rief, um Schülermit Opfern der DDR-Diktatur zukonfrontieren <strong>und</strong> die junge Generationauf den breiten Widerstandgegen die Unterdrückung aufmerksamzu machen, war AchimBeyer als Zeitzeuge dabei. Für ihnwar die Begegnung mit dem B<strong>und</strong>espräsidentenein Höhepunkt inseinem Leben. Er sah sich durchdas Staatsoberhaupt in seinem Anliegenbestätigt <strong>und</strong> hat darüberimmer wieder mit Stolz berichtet.Mit Genugtuung hat Achim Beyerdie Enthüllung einer Gedenktafelfür die „Werdauer Oberschüler“ imAlexander-von-Humboldt-Gym-13

Achim Beyernasium Werdau 1997 erlebt, die imTreppenhaus für alle Schüler sichtbarangebracht worden ist. Die Tafel,deren Blumenschmuck ständigerneuert wird, hat folgenden Wortlaut:„Zum Gedenken an die 19 Jugendlichen,die am 3. Oktober 1951im Prozess gegen `die WerdauerOberschüler` von der SED-Justizzu insgesamt 130 Jahren Zuchthausverurteilt wurden. In selbstgefertigtenFlugblättern traten siefür die Einheit Deutschlands ein<strong>und</strong> protestierten gegen stalinistischenTerror“.Eine weitere Gedenktafel befindetsich seit 2008 im Verhandlungssaaldes Landgerichts Zwickau. ImRahmen einer Feierst<strong>und</strong>e, zu derder Landgerichtspräsident Kränzleindie „Werdauer“ eingeladen hat,hat Achim Beyer mit dem Richtertischim Rücken zu den Fre<strong>und</strong>en<strong>und</strong> Gästen gesprochen.Zuletzt hat sich Achim Beyerals Vorstandsmitglied des <strong>BWV</strong>-<strong>Bayern</strong> im Kampf für Freiheit<strong>und</strong> Demokratie <strong>und</strong> gegen diekommunistische Diktatur engagiert.In FREIHEIT UND RECHT3+4/2008 finden wir sein Vermächtnis:„Freiheit <strong>und</strong> Demokratie sind nichtselbstverständlich, sondern müssenimmer neu errungen <strong>und</strong> neu verteidigtwerden: `Wer in der Demokratieschläft, darf sich nicht w<strong>und</strong>ern,in einer Diktatur aufzuwachen!`Die Aufklärung über Entstehung<strong>und</strong> Charakter diktatorischer Systemedarf nicht nachlassen. Ganzaktuell notwendig ist die Abwehrvon Nostalgie <strong>und</strong> von Lügen, Verharmlosungen,Verklärungen <strong>und</strong>Unwahrheiten über die kommunistisch-stalinistischenDiktaturen...“Wie andere ehemalige politischeHäftlinge der DDR hat sich auchAchim Beyer sein Leben lang alsZeitzeuge zur Verfügung gestellt.Geschont hat er sich nicht. DennZeitzeugen-Vorträge sind mentalungeheuer belastend, weil dietraumatischen Erinnerungen an dieschlimmen Jahre immer wiederaufkommen <strong>und</strong> die Alpträume danachbelasten.<strong>Der</strong> Tod seiner Frau 2007 hat ihmseine Lebenskraft genommen. Am28. September 2009, sechs Tagevor seinem 77. Geburtstag, istAchim Beyer verstorben. Seineengsten Fre<strong>und</strong> Jochaim Gäbler<strong>und</strong> Gerhard Schneider hat er nochempfangen können.Mit dem in der Schriftenreihe desSächsichen Landesbeauftragtenfür die Stasi-Unterlagen erschienenenBuch „Urteil: 130 JahreZuchthaus. Jugendwiderstandin der DDR <strong>und</strong> der Prozess gegendie `Werdauer Oberschüler`1951“, das in 3. Auflage vorliegt,hat Achim Beyer seinen Fre<strong>und</strong>en<strong>und</strong> Schulkameraden ein Denkmalgesetzt. Er bleibt nicht nur in Werdauunvergessen.(Anm.: Achim Beyer kenne ich seit40 Jahren. Wir waren gemeinsamin der deutschlandpolitischen Bildungsarbeitder NiedersächsischenArbeitsgemeinschaft für GesamtdeutscheAufgaben (NAGA) tätig.Am 8./9. Mai 2009 traten wir dasletzte Mal gemeinsam als Referentenauf dem Laufer Forum inLauf a.d. Pegnitz auf. Niemand imSaal hat geahnt, dass er dort dasletzte Mal war.)Die Partisanen der DKPVon Ernst EichengrünWas wir nachträglich aus der Geschichteder DDR erfuhren, konnteuns nicht sonderlich überraschen.Es gab ja vieles, was man diesemRegime zutraute. Die Einzelheitenfreilich schockierten immer wieder.Wer in der DDR partout keinen Un<strong>recht</strong>sstaaterkennen will, will dasmeiste davon natürlich nicht wahrhaben.Auch im Westen war die Stasi aktiv.Vor allem mit Spionage, aberauch durch das Wirken vieler Einfluss-Agentenin manchen Organisationen<strong>und</strong> Redaktionen. Doch esgab noch mehr Aktivitäten: So weißjeder, der es überhaupt wissen will,dass die Stasi vor Entführungennicht zurückschreckte, ja, auch nichtvor Auftragsmorden, wie dem an14dem geflüchteten Fußballer Lutz Eigendorf.Doch was vor ein paar Monatenwieder an die Öffentlichkeit gelangte,nachdem es Jahre zuvorschon zweimal kurz publik gewordenwar, ist doch von neuer Qualität:<strong>Der</strong> Nachweis, dass die Stasi,von höchster Stelle abgesegnet, einePartisanen-Truppe aus Kadern derDKP zusammengestellt <strong>und</strong> gründlichtrainiert hatte. Die „Gruppe RalfForster“ wurde 1969 aufgestellt <strong>und</strong>hatte etwa 200 Mitglieder, die als„Schläfer“ in der B<strong>und</strong>esrepubliklebten. Ihr Auftrag war es, im Ernstfallim Westen Sabotage-Akte zuverüben <strong>und</strong> auch Gegner zu ermorden.Ihre Bewaffnung bestand nichtnur aus Handfeuerwaffen, sondernauch aus MGs, Panzerfäusten <strong>und</strong>Sprengstoff. „ Die Ausbildung warintensiver als 15 Monate B<strong>und</strong>eswehr“gab ein früheres Mitglied zuProtokoll.Diese Militärorganisation der DKP(Vorläufer gab es ja schon in derWeimarer Republik) war also keinIndianerspielen, sondern eine ernsthafteAngelegenheit, die sich dieDDR viele Millionen Westmarkkosten ließ. Die „Gruppe“ bestandbis 1989, auch für 1990 war schonein Haushalt aufgestellt. Die Stasi-Unterlagen darüber zu vernichten,war nach der friedlichen Revolutioneines der Hauptanliegen der bedrängtenMachthaber – alles unterder Ägide des MinisterpräsidentenModrow, des ach so honorigen <strong>und</strong>

Die Partisanen der DKPvon Lafontaine verehrten Aushängeschildsder PDS. Doch einigeskonnte die Stasiunterlagen-Behördewiederherstellen. Man verstehtschon, warum manche heute die Aktenschließen wollen!So erstaunlich schon diese Enthüllungenwaren, die die Rolle der DKPin ein neues Licht rückten, umsomehr muss erstaunen, dass daranheute kaum Schlussfolgerungen geknüpftwerden, z.B. diese:<strong>Der</strong> Radikalen-ErlassAls die B<strong>und</strong>esländer einmütig <strong>und</strong>im ausdrücklichen Einvernehmenmit B<strong>und</strong>eskanzler Willy Brandt1972 den Ministerpräsidentenerlass,besser bekannt als „Radikalen-Erlass“,verabschiedeten, schlugen dieWellen der Diskussion hoch. Dabeiging es nur um eine Selbstverständlichkeit:“Ein Bewerber, der verfassungsfeindlicheAktivitäten entwickelt,wird nicht in den öffentlichenDienst eingestellt“ <strong>und</strong> „ gehört einBewerber einer Organisation an,die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt,so begründet diese MitgliedschaftZweifel daran, ob er jederzeitfür die <strong>freiheit</strong>liche demokratischeGr<strong>und</strong>ordnung eintreten wird.“Neben der umstrittenen Frage der„Regelanfrage“ beim Verfassungsschutz,der Millionen Bewerberunterzogen worden waren <strong>und</strong> dieschon bald abgeschafft wurde, spieltein dieser Diskussion aber auch eineRolle, ob man denn wirklich bei jedemDKP-Mitglied Zweifel habenmusste. Gerne wurde dabei auf dasBeispiel eines „harmlosen“ Eisenbahnersoder eines Briefträgers verwiesen,von denen nun doch wirklichkeine Gefahr ausgehen könne.Dabei übersah man geflissentlich,welche Sabotagemöglichkeiten geradeein Eisenbahner haben konnte:Eine falsch gestellte Weiche oderein provozierter Unfall hätten ganzeHauptstrecken blockiert. Und auchder Briefträger konnte im SpannungsfallGestellungsbefehle unterschlagenoder aus ihnen wichtigeInformationen gewinnen.Doch so etwas trauten viele einemDKP-Mitglied einfach nicht zu,denn das waren für manche ebennur die netten, engagierten Leutevon neben an, die allenfalls einigeeigenartige Ideen hatten. Vielleichtsollten die Verharmloser von damalssich heute nachträglich fragen, ob esdarunter nicht auch Mitglieder derPartisanen-Organisation gab.Die Aktionseinheitmit der DKPDie „eigenartigen Ideen“ dieserKommunisten wurden aber von vielennicht nur unter einem ins Unendlicheerweiterten <strong>und</strong> so ins Absurdeverzerrten Toleranzbegriff hingenommen,sondern es gab leider auchetliche, die diese Ideen als gar nichtso eigenartig empfanden: Sie teiltensie ansatzweise oder sie stellten Unterschiedezurück, um sich auf den<strong>Der</strong> AutorErnst Eichengrün, Königswinter,war u. a. B<strong>und</strong>essekretär derJungsozialisten 1967– 69, späterVizepräsident des GesamtdeutschenInstituts, anschließend Mitarbeiterdes B<strong>und</strong>esarchivs.Kampf für die gemeinsamen Zielezu konzentrieren, seien sie gesellschaftspolitischoder friedenspolitisch.Wenn es um den Primat derErhaltung des Friedens ging, dann- so meinten viele allzu leicht Verführbare- war jeder B<strong>und</strong>esgenosse<strong>recht</strong>.So entstand die Bereitschaft zur Aktionseinheitmit der DKP <strong>und</strong> ihrenFrontorganisationen. Dabei spieltees keine Rolle, ob eine Aktion vonden Kommunisten initiiert oder“nur“ mitgetragen wurde. Vielenmachte es sogar Spaß, das Tabu derZusammenarbeit mit Kommunistenzu brechen. Dass so etwas der Politikder Kommunisten in die Händespielte, dass solche Aktionen bei denMachthabern im Osten die Illusionnährte, der Westen sei von innen herzu schwächen oder gar zu erobern,das wollten diese Bündnisfre<strong>und</strong>enicht wahrhaben.Wer diese Bündnispolitik kritisierte,dem wurde „primitiver Antikommunismus“vorgeworfen, was geradebei herkömmlichen, also unpolitischenSchöngeistern wirkte. Aufähnlicher Linie semantischer Manipulationlag – <strong>und</strong> liegt bis heute– der Vorwurf der „Berührungsängste“– ein völlig unpolitischesArgument, das verschleiern sollte,dass es tatsächlich um die Gewinnung„nützlicher Idioten“ – so derinterne Sprachgebrauch in der für„Westarbeit“ zuständigen Abteilungbeim ZK der SED – ging. Auch diedamals oft aufgestellte <strong>und</strong> vielfachsogar belegte These einer kommunistischenUnterwanderung wurdeals lächerlich abgetan. Nach 1990wurde das ganze Ausmaß dieserUnterwanderung offenk<strong>und</strong>ig. Jederhätte es ahnen <strong>und</strong> teilweise wissenkönnen.Was damals schon allzu offensichtlichwar <strong>und</strong> später aus den DDR-Akten belegt wurde, nämlich, dassviele „Bündnis“-Aktionen von derDDR gefördert <strong>und</strong> teilweise auchgelenkt wurden, weil sie eben imInteresse der SED waren, hat kaumeinen der aktionsbereiten Verharmloserhier im Westen gestört. Jederkonnte es ahnen, wollte es aber nichtwissen. Hauptsache, man kämpftegegen den gemeinsamen Feind <strong>und</strong>für den Frieden!Spätestens heute müsste man esbesser wissen: Vielleicht hatte der,der damals neben einem mitmarschierte,schon seinen geheimenEinsatzbefehl in der Tasche? Dochwer von den damaligen Aktivistenist schon zu dieser späten Einsicht<strong>und</strong> der an sich fälligen öffentlichenSelbstkritik fähig? Nein, es war dochso schön, so aufregend, das romantischeErlebnis der gemeinsamenAktion. Dass dabei die Sicherheitdes eigenen Staates fahrlässig aufsSpiel gesetzt wurde, wollen vieleheute noch nicht zugeben.15

Harro Schulze-BoysenDie Rolle der DKP heuteEs ist kaum anzunehmen, dass diedamalige Führung der DKP nichtsvon der Guerilla-Truppe in ihrenReihen wusste. Irgendwer in derDKP musste ja die Freiwilligen rekrutieren.Und viele andere Kommunistenhätten im Ernstfall nurallzu bereitwillig dieser FünftenKolonne geholfen.Dass sich die Linkspartei (die zutreffenderals „Linksaußenpartei“bezeichnen werden sollte) heuteim Westen auch auf die Kader derDKP stützt, ist offenk<strong>und</strong>ig. Manbraucht nur manche Kandidatenlistedurchzugehen. Das neue Programmder Linksaußenpartei lässt noch aufsich warten. Aus gutem Gr<strong>und</strong>, dennder Klärungsprozess steht noch aus.Wer sich auf eine Koalition mit dieserLinksaußenpartei oder auf Absprachenmit ihr einlässt, kauft dieDKP praktisch gleich mit. Und etlichechaotische linksextremistischeSplittergruppen dazu.Ob sich mancher Koalitionswilligezumindest jetzt daran stört, welchen„Kampfauftrag“ Teile der DKP damalshatten? Ob er sich jetzt fragt,wer von den ersehnten Partnernvielleicht auch zur „Gruppe RalfForster“ gehörte? Ich fürchte nicht,denn das wären ja schon wieder„Berührungsängste“ <strong>und</strong> „primitiverAntikommunismus“! Und:Vermeintlicher Machtzuwachs isteinigen eben wichtiger als Klarheitzugunsten der eigenen Gr<strong>und</strong>werte.Weg nach Harro Schulze-Boysen in Kiel benanntDie Stadt Kiel hat am 26. November 2009 einen Weg nach demMitbegründer der Widerstandsbewegung „Rote Kapelle“ benannt.Harro Schulze-Boysen wurde am2. September 1909 in Kiel geboren.Hier verbrachte er die erstenbeiden Lebensjahre. Seine Jugendverlebte er in Duisburg, studierte inFreiburg <strong>und</strong> Berlin Rechtswissenschaften.In Berlin war er Redakteurder Zeitschrift „Die Gegner“, die1933 von den Nationalsozialistenverboten wurde. Schulze-Boysenwurde daraufhin von der SA verhaftet<strong>und</strong> gefoltert. Auch als er von1934 an in der Nachrichtenabteilungdes Reichsluftfahrtministeriumsin Berlin arbeitete, behielt er seineoppositionelle Haltung zum Naziregimebei. Mitte der Dreißiger Jahrebildeten sich um ihn herum Widerstandskreise,denen sich in den folgendenJahren über h<strong>und</strong>ert Gegnerdes NS-Regimes ganz unterschiedlichersozialer <strong>und</strong> weltanschaulicherHerkunft anschlossen. DieGestapo ermittelte im Sommer 1942unter dem Sammelnamen „Rote Kapelle“gegen sie <strong>und</strong> bezeichnete sieals Spionageorganisation der Sowjetunion.Im August <strong>und</strong> September 1942wurden mehr als 130 Personen verhaftet,die in der Nähe zu den Widerstandskreisenum Schulze-Boysenstanden. Darunter auch HarroSchulze-Boysen <strong>und</strong> seine Ehefrau,die den Widerstand ihres Mannesunterstützte. Am 22. Dezember1942 wurde Harro Schulze-Boysenin Berlin-Plötzensee hingerichtet.Seit 10 Jahren erinnert eine Gedenktafelan seinem Geburtshaus in Kielan ihn.Die Organisation um Schulze-Boysenzählt zu den bedeutendsten Widerstandsgruppengegen den Nationalsozialismus.Mit der BenennungHarro Schulze-Boysen.Foto: Wikimedia / ArchivI. M. BondarenkoFoto: Archiv BVN Schleswig-Holstein.eines Weges nach ihm wurde nunmehrin Kiel die Gr<strong>und</strong>lage dafürgeschaffen, die Erinnerung an HarroSchulze-Boysen wachzuhalten, umauch seinen Mut <strong>und</strong> seinen selbstlosenKampf gegen den Nationalsozialismuszu würdigen.Christel Jansen1. Vorsitzende des BVN-Schleswig-Holstein16

NeuerscheinungIlko-Sascha Kowalczuk:Die 101 wichtigsten Fragen – DDRMünchen (C.H.Beck) 2009, 156 S., 9,95 2Das leitende Motiv:Freiheit versus Un<strong>freiheit</strong>Es scheint zu den schwer ausrottbaren Schwächen demokratischerSysteme zu gehören, dass überw<strong>und</strong>enen Diktaturenin ihnen ein langes mentales Nachleben vergönntist. Dass man es nachher nicht mehr so genau wissen will,liegt nicht nur, aber auch, an den Tätern <strong>und</strong> früherenProtagonisten. Öffentliches Beschweigen fördert derenoft subtil <strong>und</strong> unterschwellig wirkende Legenden. Dagegenhilft in Sachen DDR Basiswissen für jene, „die nichtsonderlich viel von dieser Geschichte wissen, aber wissenwollten <strong>und</strong> einen ersten Einstieg suchen. Zentral istdabei nicht die Frage, ob etwas ‚gut‘ oder ‚schlecht‘ war.Das leitende Motiv ist Freiheit versus Un<strong>freiheit</strong>, ‚frei‘<strong>und</strong> ‚unfrei‘“ (S.12). Wohl nicht zufällig hat der Historiker<strong>und</strong> Mitarbeiter der BStU Ilko-Sascha Kowalczukdie Anwort auf 101 Fragen Karl-Wilhelm Fricke gewidmet.Sein Buch hebt sich angenehm von Produktenab, die über angeblich verpasste Chancen eines verbesserlichenSozialismus oder der vermeintlich guten Ideeglatt die Gr<strong>und</strong>frage Demokratie vs. Diktatur vergessen.Es gab keinen „Dritten Weg“, die DDR konnte nicht einbisschen Diktatur <strong>und</strong> Un<strong>recht</strong>sstaat sein <strong>und</strong> vielleichtein bisschen auch wieder nicht, sondern sie war beides.Das faktenreiche <strong>und</strong> flott geschriebene Bändchen mitden nötigen Basisinformation zur „Fußnote der Geschichte“DDR erteilt zu allen entscheidenden FacettenAuskunft, wie eine „zur Staatsgewalt gewordene Ideologieeine Gesellschaft deformieren“ (S.11) konnte. NeunThemenblöcke gewährleisten den Zugriff: Gründung derDDR (9 Fragen) / Ideologie <strong>und</strong> Herrschaftssystem (15)/ die DDR in Deutschland <strong>und</strong> der Welt (9) / Wirtschafts<strong>und</strong>Sozialpolitik (10) / Alltag (12) / Kunst, Kultur, Sport(12) / Kirchen, Widerstand, Verfolgung (8) / Revolution<strong>und</strong> Wiedervereinigung (11) / Nachleben (6). 20 Jahrenach 1989 ist es ganz augenscheinlich notwendig zu erklären,was „antiimperialistische Solidarität“ bedeutete,wie das Regime die Bevölkerung zumindest teilweise<strong>und</strong> vorübergehend an sich binden konnte, wie es sichmit der „Einheit von Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialpolitik“verhielt, was das „Grau der DDR“ <strong>und</strong> die dazu gehörendeUmweltzerstörung in der täglichen Erfahrungbedeuteten. „Umwelt ist mehr als tote Wälder, marodeAbwassersysteme, verseuchte Böen, gesperrte Badeseen,stinkende Luft – unerträglicher Gestank gehörte invielen Gebieten zur DDR-Duftmarke.“ Das alles kannman zwanzig Jahre danach nicht mehr sinnlich erfahren,die Katastrophe nicht mehr schmecken, riechen <strong>und</strong> fühlen,weshalb sie allmählich in Vergessenheit gerät. Undzu ihr gehört mehr: „Umwelt im weiteren Sinne ist diegesamte Umgebung des Menschen. Und die sah nichtbesser aus: <strong>Der</strong> flächendeckende Zerfall der Altbausubstanz,der raue, harsche Ton in den Amtsstuben, die mannigfachenVersorgungsprobleme“ (S.78). Viel prägendermag so etwas gewesen sein als stete Drohung durch dieStaatssicherheit <strong>und</strong> die penetrante SED-Propaganda.Und gegen das Bild von der Nischengesellschaft, der solidarischenIdylle mit ihren umfassenden Sozialleistungensind die Fakten über die erbärmlichen Renten, das imwörtlichen Sinne bisweilen tödliche Ges<strong>und</strong>heitssystem<strong>und</strong> die Bevorzugung des Nomenklatura-Nachwuchsesim Bildungssystem eindrückliche Lehrstücke. Paradoxien<strong>und</strong> Absurditäten des SED-Regimes hat Kowalczukmit hintergründiger Ironie aufgespießt, so die Jagd nachWestgeld mit der Anzeige: Biete sieben Kilo Aluminiumfür ein Kilo Kupfer als Andeutung für den Wechselkurs.<strong>Der</strong> Preis für die fehlgesteuerten „sozialen Wohltaten“war „eine abgehängte Wirtschaft, weil dringend benötigteInvestitionsmittel in die Sozialpolitik umgeleitetwurden, so dass schließlich die Wirtschaft zugr<strong>und</strong>eging <strong>und</strong> die Sozialpolitik nicht mehr finanziert werdenkonnte“ (S.76). Solche Zusammenhänge sind (leider) bisheute für die politische Bildung mehr als aktuell, wennman die fast gleich konstruierten Versprechungen „sozialerGe<strong>recht</strong>igkeit“ liest, die heute von den Wiedergängernder SED ausgesendet werden. Mit dem handigen<strong>und</strong> plakative Fakten ebenso wie eingängige Beispielevorhaltenden Büchlein kann man DDR-Nostalgiker vorjedem halbwegs neutralen Publikum mühelos entwaffnen.Das dürfte für die alltägliche Auseinandersetzungwichtiger werden, als manchem heute bewusst ist.Rudolf van Hüllen20