Dächer & Gauben

Dächer & Gauben

Dächer & Gauben

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

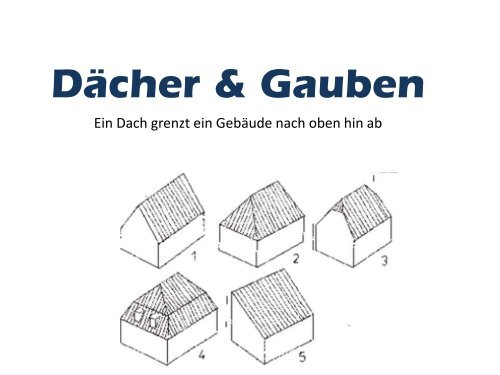

<strong>Dächer</strong> & <strong>Gauben</strong>Ein Dach grenzt ein Gebäude nach oben hin ab

<strong>Dächer</strong> Grundbegriffe<strong>Dächer</strong> bestehen aus Dachflächen …

<strong>Dächer</strong> GrundbegriffeVom First bis zur Traufe<strong>Dächer</strong> bestehen aus Dachflächen, Dachkanten …OrtgangFirst: obere, meist waagerechte Kante der Dachfläche.wetterfesten, beweglichen "Zusammenschluss" der DachflächenOrtgang: Abschluss der Dachkante des geneigten Daches an der GiebelseiteTraufeTraufe: untere Waagerechte Begrenzung der Dachfläche und somit die EntwässerungsundBelüftungsebene.Nach konstruktiver Ausführung unterscheidet man zwischen weitüberstehenden Traufen, Traufen ohne Überstand und in dasGebäude einbezogene Traufen.GratKehleDachbruch: Winkeländerung in der Dachfläche

<strong>Dächer</strong> GrundbegriffeVom First bis zur Traufe<strong>Dächer</strong> bestehen aus Dachflächen, Dachkanten und Dachpunkten.

<strong>Dächer</strong> ProblemstellenEin dichtes und funktionstüchtiges Dach und die dazugehörige Dachentwässerungsind eine Grundvorraussetzung für die Vermeidung von Schäden an der Bausubstanz.Ein Dach weist zusätzlich zu Undichtigkeiten und Leckstellen der Dachhaut (Dachfläche)verschiedenste Problem- und Schadensschwerpunkte auf:• Dachöffnungen (Fenster, <strong>Gauben</strong>)• Kehlen und Grate (Dachlinien)• Dachanschlüsse (Schornstein, aufgehende Wände)• Traufe (defekte Dachentwässerung)• Ortgang

<strong>Dächer</strong> Problemstellen<strong>Dächer</strong> im Altbau sind als Kaltdach (zweischalige, belüftete Dachkonstruktion)konzipiert. Die Belüftung war sichergestellt.Im First war die Entlüftungsebene des "Kaltdaches" angeordnet. Die an der Traufeeingeströmte Luft wird am First abgeleitet . Dabei wird die aus dem Gebäude durch dieDecke diffundierende Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf, Tauwasser, Restwasseretc. abtransportiert.Raumseitig muss die Wärmedämmung nicht unbedingt durch eine Dampfsperregeschützt werden, oft reicht eine Dampfbremse. Dadurch kann die anfallendeFeuchtigkeit über die Dachbelüftung abtransportiert werden.Ein geneigtes Kaltdach hat gegenüber dem Warmdach vor allem zwei Vorteile. Durch dieWärmeabfuhr wird unerwünschte Wärmeeinstrahlung abgeschirmt. Damit verringertsich die Temperaturbelastung der Dachhaut und damit auch die Gefahr vonSpannungsschäden in der Dachkonstruktion und den tragenden Bauteilen unter demDach.

<strong>Dächer</strong> ProblemstellenAus verschiedenen Gründen können sich Modernisierungen und Sanierungennotwendig werden:• Reparatur / Erneuerung der Dacheindeckung• Gesamte oder Teilweise Erneuerung des Dachstuhls• Verbesserung des Wärmeschutzes• Einbau von Dach und Rettungsfenstern• allgemeine Nutzungsänderungen (Dachausbau, Dachterrassen)• Oder der Holzdecken im Traufbereich (?)Fehler bei der Planung und der Ausführung können angrenzende Bauteile und –konstruktionen nachhaltig schädigen. Als Folge können sich ergeben:• Winterliche Wärmeverluste• Sommerliche Überhitzung der Räume• Tauwasserausfall• Spor und Schimmelbildung an den Raumecken• Kondensatbildung in der Aussenwand• Kondensatbildung oberhalb der Dachdämmung

<strong>Dächer</strong> Schutz- und NutzfunktionenEin Dach schützt das Gebäude und dessen Bewohner vor:NiederschlägeDie wichtigste Funktion des Daches ist der Schutz des Hauses undseiner Bewohner vor Feuchtigkeit in Form von Regen, Schnee undHagel.WindOft zu wenig beachtet wird die Funktion des Windschutzes.Wobei hier anzumerken ist, dass nicht nur das Gebäude undseine Bewohner geschützt werden müssen, sondern auch dasDach selbst den Gefahren von Wind und Sturm trotzen muss.

<strong>Dächer</strong> Schutz- und NutzfunktionenEin Dach schützt das Gebäude und dessen Bewohner vor:TemperaturDas Dach ist in besonderer Weise den Temperaturschwankungenausgesetzt. Bei Sonnenschein heizt sich die Dachfläche im Laufe desTages auf und kühlt in der Nacht ab. Diese kurzfristigenTemperaturintervalle werden längerfristig durch die Jahreszeitenbeeinflusst. Die Folge von Temperaturschwankungen sindmaterialabhängige Maßänderungen. Gerade bei schuppenartigverlegten, kleinformatigen Bedachungsmaterialien wird dietemperaturbedingte Dehnung bzw. Schwindung gut abgetragen.Entscheidend für unsere Regionen ist die Frostbeständigkeit derDeckungsmaterialien aufgrund der häufigen Frost-Tauwechsel,denen gerade das Dach ausgesetzt ist.AuflastDie beim Dach in Frage kommenden Auflasten sind durch normierteBelastungsgrößen festgelegt. Schneelasten, Windlasten undMannlasten für Schornsteinfeger und Dachdecker sind zuberücksichtigen. Weitergehende Lasten des Daches, wie Dachreiter,Glockentürme, Schwinglasten von Glocken, Antennen- undKabelbefestigungen, sind weniger für die Dachhaut als vielmehr fürdie Dachkonstruktion von Belang.

<strong>Dächer</strong> Schutz- und NutzfunktionenEin Dach schützt das Gebäude und dessen Bewohner vor:FeuerFeuer war zu Zeiten der mit Stroh, Reet oder Holz gedeckten <strong>Dächer</strong>die stärkste Bedrohung für die Gebäude. Diese Risiken sind geringergeworden, dennoch bedeuten starke Hitze und Funkenflug einenicht zu unterschätzende Gefahr, vor der das Dach und damit dasHaus geschützt sein muss.Tauwasser und Feuer von innenAuch von der Innenseite drohen dem Dach Gefahren, gegenüberwelchen es seine Schutzfunktion erfüllen muss. Dazu gehört derSchutz vor Tauwasser durch einen sorgfältigen Schichtenaufbau.Weiter soll das Dach Feuergefahren von innen entgegenwirkenSchall, innen und außenSo wie ein gutes Dach Außengeräusche dämpft, muss es mitunterauch in umgekehrter Richtung wirken, nämlich Schall, der im Innerndes Gebäudes erzeugt wird, nach außen hin reduzieren.

<strong>Dächer</strong> Schutz- und NutzfunktionenEin Dach schützt das Gebäude und dessen Bewohner vor:AblagerungenDie Ansprüche an das Aussehen der Dachflächen sindunterschiedlich. So wird in vielen Fällen die perfekte, immer wie neuaussehende Dachfläche gewünscht. In anderen Fällen, wie beiDenkmälern, wird die sogenannte Patina bzw. bei Neueindeckungenzumindest die Möglichkeit des Patinierens geschätzt.SchadstoffeDas Dach muss uns heute auch vor Schadstoffen aus der Luft unddem Regen, hervorgerufen z.B. von Abgasen der Industrie, derHaushalte oder dem Verkehr, schützen. Das heißt, dass dieDachdeckungsmaterialien diesen Einflüssen standhalten müssenStrahlungAus der Strahlung ergeben sich Gefahren, die man früher kaum zurKenntnis nahm. Bei heutigen <strong>Dächer</strong>n gehört der wirksame Schutzvor UV-Strahlen, kosmischer Strahlung wie auch Wärmestrahlungdazu.

Dachformen GrundbegriffeAllgemein sind Dachformen in die beidenGruppen der ebenflächigen undkrummflächigen Dachformen zu unterteilen.Folgende Dachgrundformen und Ableitungenkann man unterscheiden:DachformebenflächigkrummflächigeinflächigmehrflächigEckigerQuerschnittRunderQuerschnittmit SteigungswinkelwechselohneSteigungswinkelwechselmit durchgehendenWinkelOhne durchgehendenWinkel

Dachformen Grundbegriffe

Dachformen Flachdachebenflächigen Dachformen - einflächige <strong>Dächer</strong>Anders als beim typischen deutschenEigenheim mit seiner 1 ½-geschossigenBauweise muß der Bewohner desObergeschosses in einem Flachdachhaus seineMöbel nicht der Dachschräge anpassen undseinen Kopf braucht er auch nicht einzuziehen.Diese Bauweise ohne Dachschräge bringterheblichen Raumgewinn. Viele dieserHaustypen verfügen über bodentiefe Fenster

Dachformen Pultdachebenflächigen Dachformen - einflächige <strong>Dächer</strong>Das Pultdach ist meist eineDachfläche mit nur geringemNeigungswinkel. Die untere Kantebildet die Dachtraufe, die obere denDachfirst. Zu beiden Seiten befindensich die Ortgänge. Die Wand am Firstwird "Hohe Wand" genannt. Für dieseDachform ist die einseitige Neigungcharakteristisch.Lange Zeit wurde sie vornehmlich für die <strong>Dächer</strong> von Nebengebäuden, Lagerhallenoder Produktionsbetriebe verwendet, da ihre Form recht einfach herzustellen istund sich an vorhandene Gebäude anschließen lässt. Hat sich seit den 90-er Jahrenin der designbetonten Wohngebäude-Architektur etabliert. Die Dachfläche vonPultdächern liegt meist zur Wetterseite hin, um das Haus vor Wind, Regen undSchnee abzuschirmen. Genau aus diesem Grund kragen Pultdächer häufig über dieHausgiebel hinaus. Pultdächer in der Sonnenseite bieten viel Platz für Solaranlagen.

Dachformen Satteldachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - ohne SteigungswinkelwechselDas Satteldach ist ein weit verbreitete Dachform mit zwei - einanderzugeneigten - Dachflächen, Giebel, Ortgang, Traufe und First. In derGrundform stellt das Satteldach eine unkomplizierte Dachform ohneVerschneidungen dar, bei dem Regenwasser aufgrund der meist steilenDachneigung an die Außenkanten des Gebäudes abgeleitet wird.Das Satteldach wird als Sparrendach und als Pfettendach ausgebildet.Varianten:• Satteldächer mit unterschiedlichen Dachneigungen• Satteldächer mit unterschiedlichen Traufhöhen

Dachformen Satteldachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - ohne SteigungswinkelwechselVariante: SchleppdachDas traditionelle Schwarzwaldhaus hat weit über die seitlichenFassaden hinausgehende Schleppdächer, unter denenlandwirtschaftliches Gerät und Kaminholz gelagert wurde bzw.auch noch gelagert wird. Die Häuser mit ihren Schleppdächernwurden so "gegen den Wind" gebaut, dass Regen- undSchneestürme dem Haus wenig anhaben konnten. Heutewerden unter den Schleppdächern von Neubauten sehr häufigGaragen oder Wintergärten untergebracht.

Dachformen Satteldachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - ohne SteigungswinkelwechselVariante: Doppelpultdach (versetztes Pultdach, versetztes Satteldach)Doppelpultdächer findet man bei sogenannten Designerhäusern.Der durch den versetzten Einbau von Pultdächern entstehendewaagerechte Giebelstreifen wird häufig zum Einbau von Fensterngenutzt. Das Doppelpultdach wird häufig auch als versetztes Pultdachoder gar als versetztes Satteldach bezeichnet.

Dachformen Walmdachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - ohne SteigungswinkelwechselDas Walmdach verfügt nicht nur aufden Traufseiten, sondern auch aufden Giebelseite über geneigteDachflächen. Sie werden als Walmebezeichnet. Ein vollständiger Walmersetzt den Giebel, dadurch weistdas Dach an allen vier SeitenSchrägen auf.Ein Walmdach endet in jedem Falle in einem Dachfirst, andernfallsspricht man von einem Zeltdach.Bei dem Walmdach ist das Verhältnis von Dach- zu Wandfläche einanderes als beim Satteldach, da hier das "beherrschende Moment" dasDach ist. Der Giebel ist hier abgelöst von der gewalmten Dachfläche. Diespezifischen Bezeichnungen des Walmdaches sind: First, Anfallspunkt,Walm und Traufe.

Dachformen Krüppelwalmdachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - ohne SteigungswinkelwechselDachformen |Auch "Satteldach mit Krüppelwalm". Auch das Krüppelwalmdach hat einelange historische Tradition. Es wurde dort eingesetzt, wo ein Steilgiebel ander exponiertesten Stelle, dem First, vor rauer Witterung, geschützt werdenmusste.Hier sind - wie beim Walmdach - die Seitenwände des Hauses durch dieabgeschrägte Dachfläche bestimmt. Der Giebel bleibt jedoch - wie beimSatteldach - erkennbar und kann weiterhin zur Beleuchtung des Dachraumesmit Tageslicht herangezogen werden.

Dachformen Fußwalmdachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> – ohne SteigungswinkelwechselDas Walmdach existiert neben der Sonderform alsKrüppelwalmdach auch noch in einer anderen Variante alsFußwalmdach. Hier ist nur der untere Teil des Daches abgewalmt,sodass der Giebel im oberen Teil bestehen bleibt, bzw. erstdadurch entsteht.

Dachformen Zeltdachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - ohne SteigungswinkelwechselDas Zeltdach (auch Spitzdach)ist einerelativ seltene Dachform, da es praktischnur auf einem quadratischen oderannähernd quadratischen Grundriss(Ausnahme Dreieck) errichtet werdenkann. Es besteht aus mehreren gleich oderunterschiedlich geneigten, voneinanderabgewendeten Dachflächen, die einanderin mehreren Graten schneiden und sich ineinem gemeinsamen Firstpunkt treffen.Bei dieser Dachform ist die Symmetrie nach allen Seiten dasbeherrschende Element: klare und bestimmende Formen und Linien, diein einem Firstpunkt enden. Zeltdächer sind häufig auf Kirchtürmen zufinden.Zeltdächer oder Walmdächer mit geringer Neigung, die dem Wind wenigAngriffsfläche bieten, sind typische Merkmale mediterraner Baustile.

Dachformen Mansarddachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - mit SteigungswinkelwechselBeim Mansarddach (in Österreich auchMansardendach) sind die Dachflächen im unterenBereich abgeknickt, so dass die untere Dachflächeüber eine wesentlich steilere Neigung verfügt alsdie obere. Es kommt als Giebeldach und auch alsWalmdach vor. Durch diese zwei Neigungswinkelweisen die Dachflächen einen Knick auf, der die imunteren Bereich wesentlich steilere Dachfläche vonder flacheren Fläche im oberen Dachbereich trennt.Unter dem Dach entsteht so zusätzlicherWohnraum für eine oder mehrere "Mansarden".Diese Dachform wurde gewissermaßen aus der Not geboren, weil mandamit praktisch ein Vollgeschoss unter einem Mansarddach ausbauenkonnte. Die Dachschrägen werden kürzer, die Abseiten des Dachraumeshöher und dadurch als Stellfläche besser nutzbar.

Dachformen Kreuzdachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> – ohne SteigungswinkelwechselDas Kreuzdach ist eine Dachform mit Quergiebel, der bis zum First hochgezogenist. Dies ist der Unterschied zum Zwerchdach, wo der Giebel nicht bis zum Firstgeht. Wie auch bei <strong>Gauben</strong> wird durch den Quergiebel die Wohnfläche vergrößert.

Dachformen Zwerchdachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> – ohne SteigungswinkelwechselDas Zwerchdach ist eine Dachform miteinem quer zum Hauptdachverlaufenden (meist geschosshohen)Giebel, der allerdings nicht bis zumFirst hochgezogen ist. Dadurchentsteht ein Dachaufbau mitNebendach, der quer zum Hauptdachverläuft. Auch Zwechgiebel, Dacherkeroder Lukarne genannt.Ob ein Dachaufbau „noch“ eine Dachgaube darstellt oderbereits ein Zwerchhaus mit Nebendach bildet, ist umstritten.Einige sprechen allerdings nur dann von einem Zwerchhaus,wenn die Giebelwand in der Flucht der darunterliegendenAußenwand liegt. Dabei ist der Zwerchgiebel meist der obereTeil eines Zwerchhauses mit Satteldach. Ein reinerZwerchgiebel ist in diesem Zusammenhang eine großeSpitzgaube ohne <strong>Gauben</strong>wangen.

Dachformen Sheddachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - ohne SteigungswinkelwechselEin aus mehreren parallelhintereinanderliegenden Pultdächernzusammengesetzes Dach, dessen Urform ausden frühkapitalistischen Zeiten Englands stammt,wobei der senkrechte Teil zur Nordseite zeigtund verglast ist. Das ermöglicht eine guteAusleuchtung des Raumes mit Tageslicht ohneBlendeffekte , so dass diese Dachform oftmalsfür Industriehallen, Museen und Ateliersverwendet wird.Mit Hilfe des Sheddaches gelingt die Überdachung größerer Räume und Flächen beiMinimierung der Dachhöhe. Ein mit Sheddächern versehenes Gebäude wirkt von Ferne,als sei es mit überdimensionalen Sägezähnen bestückt.

Dachformen Paralleldachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - ohne SteigungswinkelwechselDas Parallel- bzw. Muldendach ist ein Satteldach mit zwei oder mehrGiebeln. Ein Paralleldach entsteht beispielsweise bei Reihenhäusern.Das Problem beim Paralleldach ist die Entwässerung, die zwischen deneinzelnen Häusern bzw. in den Tiefpunkten erfolgen muß. Ist das Dachnicht absolut dicht, droht schnell ein Wassereinbruch. Das gleicheProblem tritt auch beim Grabendach auf.

Dachformen Grabendachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - ohne SteigungswinkelwechselEin Grabendach besteht aus zweieinander zugeneigten Flächen, diesich an ihrem tiefsten Punkt, demsogenannten Graben, schneiden.Beim Grabendach fällt das Dachvon den Seitenmauern zurHausmitte ab. Bei Wohnhäusernwird das Grabendach häufig durcheinen Blendgiebel (s.r.) verdeckt.In der Regel überspannen die First- und Fußpfetten frei den Innenraum und liegen auf eventuellvorhandenen Innenwänden auf oder spannen von Außenwand zu Außenwand.Es stellt historisch betrachtet, eine Vorstufe zum Flachdach dar, die etwa am dem 17. Jahrhundert zurBedachung von großen Grundflächen genutzt wurde. In der Regel erfolgt die Entwässerung über dieGräben, welche ihr Regenwasser durch die Blendgiebelwand hindurch abführen.Heute finden Grabendächer vorwiegend bei Fabrikhallen oder anderen großflächigen GebäudenVerwendung, da sie Tragwerke in Leichtbauweise ermöglichen. Problembereiche eines Grabendachesliegen häufig in der nicht ausreichend abgedichteten Entwässerungsführung und in einer - imWartungsfalle - schwer zugänglichen Dachfläche.

Dachformen Schmetterlingsdachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - ohne SteigungswinkelwechselSeltene Dachform, bei der die niedrigeren Dachhälften einesPultdaches gegeneinander laufen. So entsteht der Eindruck einesaufschwingenden Flügels, daher auch der Name. Besonders kritischist bei einem solchen Dach die Dachentwässerung, da sich beistarkem Regen Sturzbäche in der Dachmitte aufstauen und schonkleine Undichtigkeiten zu großen Wasserschäden führen können.

Dachformen Rhombendachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - ohne SteigungswinkelwechselDas Rhomben- bzw. Rautendach ist aus vier rautenförmigen Dachseitenzusammengesetzt. Dementsprechend besitzt es auch vier Giebel. Es eignet sich fürquadratische Umrisse und ist daher bei Türmen zu finden.

Dachformen Faltdachebenflächigen Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - ohne SteigungswinkelwechselDas Faltdach ähnelt dem Rhombendach, mit dem Unterschied, dassbeim Faltdach die rhombische Fläche nach innen gebrochen ist unddadurch eine Kehle entsteht.

Dachformen Tonnendachkrummflächigen Dachformen - mit einem durchgehenden WinkelEin Tonnendach ist ein gewölbtesDach, dessen Querschnitt eine halbeliegende Tonne oder einKreissegment darstellt. Sie verfügensomit über eine zylindrische Flächemit einem nicht ablesbaren First.Tonnendächer werden vor allem auf modernen Gewerbe- undVerwaltungsbauten sowie Kunst- oder Konzerthallen errichtet, siehaben aber auch Einzug gehalten in den designorientierten privatenWohnhaus- und Villenbau. Aus optischen Gründen schließenTonnendächer fast nie in einer Flucht mit den tragendenSeitenwänden ab, sondern kragen beidseitig mehr oder weniger weitüber. Tonnendächer werden ausnahmslos mit Metall gedeckt,insbesondere mit Kupfer und Titanzink.Spitztonnendach

Dachformen Halbtonnendachkrummflächigen Dachformen - mit einem durchgehenden WinkelVarianten: HalbtonnendachHalbtonnendächer werden in der modernen, internationalorientierten und experimentierfreudigen Architektur gebaut, umversetzte Baukörper zu akzentuieren oder Dachlandschaftenaufzulockern.

Dachformen Bogendachkrummflächigen Dachformen - mit einem nicht durchgehenden WinkelDas Bogendach wird fast ausschließlich als Metalldach konstruiert und gebaut und istsozusagen der kleine Bruder des Tonnendachs. Während letzteres halbkreisförmig ist, istdas Bogendach wesentlich weniger gewölbt und damit eine Alternative zum Flachdach,wenn einerseits das Flachdach aus architektonischen Gründen nicht gewünscht wird,andererseits aber ein Dachgeschoß mit Tonnendach oder einer anderen Dachform nichtgebaut werden kann, weil eine bestimmte maximale Bauhöhe nicht überschrittenwerden darf. Bogendächer sieht man insbesondere auch bei Fertiggaragen, um denkistenförmigen Baukörpern eine angenehmere Optik zu verleihen.

Dachformen Kuppeldachkrummflächige Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - ohne Winkelwechsel ?Kuppeldächer ruhen auf acht- bis zwölfeckigen (oder mehr)Auflagern und wölben sich kuppelartig über ein Gebäude bzw. einenGebäudeteil wie beim verglasten Kuppeldach im Reichstagsgebäudein Berlin. Meistens sieht man diese Dachform jedoch aufKirchtürmen. Kuppeldächer sind meistens mit Kupfer, Edelstahl oderTitanzink eingedeckt.

Dachformen Kegeldachkrummflächige Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> - ohne Winkelwechsel ?Kegelförmiges Dach, welches wie das Zeltdach vor allem aufKirchtürmen errichtet wurde und gelegentlich noch errichtet wird.Auch hier kommen, wenn es um die Frage der Eindeckung geht,Schindeln aus Schiefer, Ton oder Metall infrage. AuchGanzmetalllösungen sind möglich.

Dachformen Zwiebeldachkrummflächige Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> – mit WinkelwechselDas Zwiebeldach besteht aus ein- und ausgeschweiften Dachflächen,die in einer Spitze zusammenlaufen. Im Gegensatz zum Glockendachsind die Flächen im oberen Teil konkav und im unteren Teil konvexgeschweift. Das Zwiebeldach findet man hauptsächlich an altenKirchen, insbesondere in Süddeutschland und in Österreich.

Dachformen Glockendachkrummflächige Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> – mit WinkelwechselDas Glockendach besitzt eine haubenförmige Dachform mitgeschweiftem Umriss. Die Dachflächen sind im oberen Teil konvex,im unteren Teil konkav geschweift. Beim Zwiebeldach verhält sichdas genau umgekehrt.

Dachformen Ringpultdachkrummflächige Dachformen - mehrflächige <strong>Dächer</strong> – mit WinkelwechselDas Ringpultdach ist ein Pultdach auf einem kreisförmigen Grundriss.Es ist wie das Zwiebeldach oder Glockendach beispielsweise beirepräsentativen Sakralbauten anzutreffen.

Dachkonstruktion GrundbegriffeDachbalkenlageBinderEin Dachbinder ist das tragende Bauteil eines Dachstuhles. Der einfachste Fall einesDachstuhls mit Dachbindern ist das Sparrendach.RähmWechselStuhlwandKopfbandAndreaskreuzKnagge

Dachkonstruktion Dachtragwerke allgemeinKonstruktionsformen:Die Bautradition der Dachkonstruktionen in Mitteleuropa basieren auf zweiGrundformen: aus dem germanischen Sparrendach und dem römischenPfettendach (Pfette ist ein parallel zum First verlaufender Holzbalken, auf demdie Sparren des Dachstuhls aufliegen). Die aktuell wichtigsten Konstruktionsformen sinddas Sparrendach, das Kehlbalkendach und das Pfettendach.Im statisch-konstruktiven Aufbau sind dabei grob zu unterscheiden:Sparrendächer, bei denen die Sparren zur Dachkonstruktion zählen. Zu diesen gehören:• einfaches Sparrendach ,• Sparrendach mit Kehlbalken,• Einfach oder doppelt stehender Kehlbalkendachstuhl,• doppelt liegender Kehlbalkendachstuhl (B).<strong>Dächer</strong> mit Dachstuhl, bei denen die Sparren zur Dachhaut zählen. Zu diesen gehören:• einfach oder doppelt stehender Pfettendachstuhl,• liegender Pfettendachstuhl,• einfaches oder doppeltes Hängewerk,• einfaches oder doppeltes Sprengewerk

Dachkonstruktion SparrendachKonstruktionDie Vorteile eines Sparrendaches liegen in seinem statischen System: Das unverschiebliche Dreieck aus demSparrenpaar und dem dazugehörigem Deckenbalken bzw. der Massivdecke erlaubt die Ausbildung einesstützenfreien Dachraumes und erleichtert die Nutzung des Dachgeschosses.Jedoch sind größere Öffnungen in der Decke nur mit hohem konstruktiven Aufwand möglich, da die Decke bzw. dieDeckenbalken im System auf Zug beansprucht werden. Gleiches gilt für große Öffnungen in der Dachfläche. Dortmüssen für den Einbau von Dachflächenfenstern o.ä. Wechsel eingebaut werden.DachneigungDie untere Grenze der Dachneigung von Sparrendächern liegt bei ca. 30°, da sich bei flacher werdendenDachneigungen ein überproportionaler Anstieg der Normalkräfte im Sparren ergibt. Massive Decken unterSparrendächern können jedoch über entsprechende Bewehrung auch höhere Zugkräfte aufnehmen, alsHolzbalkendecken, so dass die wirtschaftliche Ausbildung von Sparrendächern auch von den Randbedingungen dergesamten Konstruktion abhängig ist.DachgrößeBei größeren Dachabmessungen ist die Ausbildung eines Kehlbalkendaches zu empfehlen. Bei dieser Konstruktionmindert ein zusätzlicher Balken (Kehlbalken) in der Funktion eines Druckstabes die Durchbiegung der Sparren.ÜberständeDach-/Traufüberstände sind in Verbindung mit Holzbalkendecken statisch ungünstig, da durch die Überständezusätzliche Biegemomente am Traufpunkt entstehen würden. Aufschieblinge ermöglichen die Ausbildung vonTraufüberständen ohne die Konstruktion zu schwächen. In Verbindung mit einer Stahlbetondecke undentsprechender Fußpunktausbildung sind Traufüberstände problemlos möglich.

Dachkonstruktion SparrendachWindrispen oder Sturmstreben stellen die Aussteifung in Längsrichtung dar. Sie wurdendiagonal an der Sparrenunterseite angenagelt und verlaufen von der Traufe bis zum First.

Dachkonstruktion SparrendachDie Sparrenverbindung am First erfolgte mittels Verblattung, einesScherzapfens oder einer Lasche mit FirstlatteVorteile:- Keine Decken(balken) belastung aus dem Dach (bei Dachstuhl anders!)- Geringer Holzverbrauch

Dachkonstruktion SparrendachDer Sparrenfuss wurde mit winkelhalbierendem Versatz und einer Verzapfung amDachbalken befestigt. Ein Aufschiebling glich das Eck zwischen Sparren und Balken aus.

Dachkonstruktion SparrendachEin statisches System (Körper, Tragwerk,Stabtragwerk) ist statisch bestimmt gelagert,wenn die Anzahl seiner Lagerreaktionen(Auflagerbedingungen) der Anzahl seinerFreiheitsgrade entspricht und dieLagerreaktionen allein mit denGleichgewichtsbedingungen aus der äußerenBelastung berechnet werden können. Das giltauch für alle Schnittgrößen an beliebigenTeilsystemen.Alle anderen Systeme sind statischunbestimmt.SparrenStatik

Dachkonstruktion SparrendachSparrendach mit Holzbalkendecke

Dachkonstruktion SparrendachSparrendach mit Stahlbetondecke

Dachkonstruktion Sparrendach mit KehlbalkenSparrendach mit Kehlbalken

Dachkonstruktion Sparrendach mit KehlbalkenDas Kehlbalkendach stellt ein abgeleitetesSparrendach für große Spannweiten dar.KonstruktionBei Sparrenlängen über 4,50 m sind diese gegen Durchbiegung mit zusätzlichen horizontalen Balken, dem sogenanntenKehlbalken, zu sichern. Die Lage der Kehlbalken ergibt sich aus der größten Durchbiegung der Sparren und solltedeshalb auf halber Höhe, in der Sparrenmitte liegen.Die tatsächliche Ausrichtung wird jedoch durch die gewünschte bzw. notwendige Höhe des ausgebautenDachgeschosses festgelegt, wobei die Sparrenenden gegen den First eine maximale Länge von freitragenden 3,50 maufweisen dürfen. Sind größere Abmessungen zu erwarten, kann ein zweiter zusätzlicher Balken der sogenannteHahnenbalken angeordnet werden.LastenDer Kehlbalken wird bei einem unausgebauten Dachraum nur in Faserrichtung also auf Druck beansprucht, bei Nutzungdes darüberliegenden Raumes wird er jedoch durch Verkehrs- und Eigenlasten zusätzlich auch auf Biegungbeansprucht. Die unterschiedlichen Lastfälle sind bei der Dimensionierung zu beachten.AnschlüsseKehlbalkenanschlüsse wurden früher mit Zapfen und Versatz ausgebildet, was jedoch zu einer Schwächung der Sparrenan der am stärksten beanspruchten Stelle führt. Heutzutage wird in der Regel mit Knaggen ein Versatz gebildet und derKehlbalken an sich seitlich über Brettlaschen am Sparren gesichert. Vielfach wird der Kehlbalken auch durch zweizangenartige, gegeneinader mit Futterklötzen ausgesteifte Holzprofile gebildet, die mit dem Sparren durch Dübel oderNägel verbunden sind.Die weiteren Konstruktionspunkte entsprechen denen des Sparrendaches.

Dachkonstruktion Sparrendach mit KehlbalkenSparrendach mit KehlbalkenDurch den Einbau eines horizontal liegenden Balkens wird aus einer Sparrendachkonstruktion einKehlbalkendach. Dadurch ändert sich das statisch bestimmte Dreigelenksystem zu einem statischunbestimmten System.Über die paarweise Verbindung zweier Sparren durch den Kehlbalken entstehen zwei zusätzlicheAuflager, die das Ausknicken der Sparren verhindern. Im Kehlbalkenanschluss treten hauptsächlichDruckkräfte aus den Sparren und vertikale Querkräfte aus der Auflast des Kehlriegels auf. Sinnvoll istvon daher der seitliche Anschluss des Kehlbalkens an den Sparren mit Hilfe von Knaggen.DachgrößeBei gleichmäßiger Druckbelastung durch Eigengewicht und Schnee sind mit Hilfe des Kehlbalkendachesgrößere Spannweiten möglich. Einem Ausknicken des Kehlbalkens muss dabei entgegengewirkt werden.LastenEingeschränkt wird die Tragfähigkeit dieser Konstruktion durch einseitige Belastung, wie sie durchWindkräfte entsteht. Die Horizontalkräfte am Fußpunkt sind aufgrund des Kehlbalkens höher als beimreinen Sparrendach.

Dachkonstruktion Sparrendach mit KehlbalkenDas Kehlbalkendach ist aus dem Sparrendach entstanden. War dieSparrenlänge länger als 4,50 m bewirkt der Kehlbalken eineAussteifung und unterstützung der Sparren. Es konnten nunGebäudebreiten bis 11 Meter bei einer Sparrenlänge von 8 merreicht werden.Bei dieser Dachkonstruktion stützen sich die Sparrenpaare nichtnur am First, sondern auch am Kehlbalken gegenseitig ab. DieKehlbalken verkürzen die Stützweiten der Sparren und mindernsomit die Knick- und Biegebeanspruchung. Neben größerenStützweiten sind somit auch kleinere Sparrenquerschnittemöglich. Die Kehlbalken werden etwa in Raumhöhe zwischenjedes Sparrenpaar eingebaut. Ein balkenfreies Ausbauen ist somitauch beim Kehlbalkendach gewährleistetDie Verbindungen können von den einfachen Sparrendächernübernommen werden – Der Anschluss Kehlbalken – Sparren kanndurch eine einfache Verzapfung, einen versatz mit verzapfungoder in Form weißschwanzblattes ausgeführt werden.Weißschwanzblatt (auch einseitigesschwalbenschwanzförmiges Blatt genannt)

Dachkonstruktion Sparrendach mit KehlbalkenDas Sparrendach und das Kehlbalkendachgelten als die ältesten Formen derDachkonstruktionen in Mittel- undNordeuropa. Im Verlauf des 19. Jahrhundertswurden sie in Deutschland durch dasPfettendach verdrängt. Kehlbalkendächerwurden nur noch mit Unterstützung durcheinen stehenden Stuhl gebaut. Etwa ab 1940gab es Bestrebungen, mithilfe von statischenBerechnungen, eine einfache undholzsparende Bauweise zu ermöglichen. Indiesem Zusammenhang erlangte das SparrenundKehlbalkendach wieder größereBedeutung. Nach dem Zweiten Weltkriegwurden in Deutschland vieleEinfamilienwohnhäuser mit KehlbalkendacherrichtetKehlbalkenstatik

Dachkonstruktion Kehlbalkendach mit StuhlKehlbalkendach mit stehendem Stuhl:Bei Kehlbalken, die eine freie Länge von 4 m überschrittenoder eine große Belastung erhielten,nahm eine Stuhlkonstruktion die Vertikallast auf.Stühle übertragen die Vertikallasten der Kehlbalken auf den Dachbalken undWeiter auf tragende Wände.Die Kehlbalken eines Kehlbalkendaches können durch Stuhlpfosten unterstützt sein.Geschieht dies mittig, entsteht ein einfach stehender Stuhl unterhalb derKehlbalkenlage.Der horizontale Balken (längs zum Haus) oberhalb des Stuhlpfostens und unterhalb derKehlbalken wird Stuhlpfette genannt.Früher wurden bei großer Länge der Kehlbalken auch zwei Stuhlpfetten als doppeltstehenden Stuhl verwendet. Hier dienten die Stühle nicht nur der Lastabtragung aus denKehlbalken, sondern wurden gleichzeitig zur Längsaussteifung des Daches verwendet.Eine derartige Stuhlpfette wird auch als Stuhlrähm bezeichnet.

Dachkonstruktion Kehlbalkendach mit StuhlEine Stuhlwand (in Dachlängsrichtung) besteht auseinem Rähm (Querkehlbalken),Stuhlsäulen und Kopfbändern (schräge Verstärkungen)Die Kopfbänder verkürzen die freie Spannweite des Rähms und sorgen für eine Aussteifungdes Dachstuhles. Je nach Länge richtet sich auch die Anzahl der Stuhlwände. Bei einemDreifach stehendem Stuhl konnte eine Spannweite bis zu 16 m erzielt werden. Wenn dieobere Sparrenlänge über 3,5m war kam noch eine Hahnenbalken zum Einsatz.Rähm

Dachkonstruktion Kehlbalkendach mit StuhlEin stehender Stuhl ist ein Dachstuhl mit lotrechten Stuhlsäulen. Sind diese in einereinzelnen Stuhlwand angeordnet (die sich dann normalerweise in der Mitte, unter demFirst befindet), wird vom einfach stehenden Stuhl gesprochen, bei einer symmetrischzweiseitigen Stellung vom doppelt stehenden Stuhl. Kombinierte Konstruktionen werdenauch als mehrfach stehender Stuhl bezeichnet.

Dachkonstruktion Kehlbalkendach mit StuhlBeim liegenden Stuhl sind die Stuhlsäulen schräg geneigt, ihr Fußpunkt befindet sichin der Nähe der Außenwände. Ein Vorteil dieser Anordnung liegt in einer besserenNutzbarkeit des stützenfreien Dachraumes. Der liegende Stuhl belastet diedarunterliegenden Deckenbalken am Rand, in der Nähe des Auflagers, und nicht inderen Feldmitte. Dies sorgt für ein geringeres Biegemoment. Diese statisch günstigereSituation war bei historischen Bauten insbesondere dann bedeutsam, wenn dieDeckenbalken ohne Zwischenunterstützung auskommen mussten. Dies war der Fallwenn im Geschoss unter der Balkenlage große stützenfreie Räume entstehen sollten,beispielsweise das Mittelschiff einer Kirche.

Dachkonstruktion Kehlbalkendach mit StuhlKehlbalkendach mit liegendem Stuhl ist aus dem zweifach stehendem Stuhl entstanden.-mehr freier DachraumDachbalken nicht mit der Last des stehenden Stuhls belastenEin zusätzlicher Spannriegel nimmt den Druck des nach innen fallenden Stuhles auf.Fünfeckige Schwelle am Säulenfuß für die großen Kräfte.Fünfeckiger RähmKnaggeKopfbänder oder auch Andreaskreuze sorgenin der Stuhlwandebene für eine Aussteifungin Längsrichtung und verkürzen die freie Spannweite des Rähms.

Dachkonstruktion Kehlbalkendach mit StuhlLiegender Stuhl

Dachkonstruktion PfettendachstühleDas Pfettendach ist eine Weiterentwicklung des römischen Daches, das aus einer flachgeneigt liegenden Balkenlage bestand. Beim Pfettendach liegen die Sparren aufwaagerechten Längsträgern, die man Pfetten nennt. Die Sparren werden bei dieserKonstruktion vorwiegend auf Biegung beansprucht. Der Vorteil des Pfettendachs liegtdarin, daß beide Dachhälften getrennte Systeme sind. Die Sparren müssen daher nichtmehr unbedingt direkt gegenüber liegen. Die Auswechslung von Dachgauben undDachflächenfenstern in jeder beliebigen Größe ist somit jederzeit möglich. Auch derSchornstein kann ohne Probleme versetzt werden. Der Nachteil des Pfettendachs sindaber zweifelsohne die störenden Pfosten, die aber auch in eine Wand integriert werdenkönnen. Die Pfosten werden am besten über tragenden Innenwänden aufgestellt, damitkeine Einzellasten auf die Decke wirken. Beispiele für ein Pfettendach sind beispielsweisedas Pfettendach mit einfach stehendem Stuhl oder das Pfettendach mit zweifachstehendem Stuhl.Bei der herkömmlichen handwerklichen Ausbildung von Pfettendächern werden dieSparrenauflager durch den Dachstuhl gebildet. Dieser besteht aus den Pfetten(Sparrenauflager), die mit den Stielen, Streben und Kopfbändern die tragendeKonstruktion und statische Aussteifung der Dachkonstruktion bilden. Da beimPfettendach somit die Giebel nicht in die Konstruktion miteinbezogen sind, müssen siedurch Anker gesichert werden (ist das beim Sparrendach anders?).Bei der Pfettendachkonstruktion wird zunächst ein Stuhlrahmen mit kräftigen Balken inHauslängsrichtung (Pfetten) gebaut. Mehrere Ebenen sind üblich. Auf der Mauerkroneliegen ebenfalls Pfetten. Die Sparren werden auf den Pfetten aufgelegt und werden nurauf Biegung beansprucht.

Dachkonstruktion Pfettendachstühle

Dachkonstruktion PfettendachstühleStatisches SystemDas System des Pfettendaches ist ein statisch unbestimmtes System und beruht auf der Lastabtragungder Sparren auf senkrecht dazu verlaufenden Pfetten und somit auf den gesamten Dachstuhl. Beigleichmäßiger Belastung entspricht dieses System einer Deckenkonstruktion aus Haupt- undNebenträgern.Im Einzelfalle bestimmen jedoch die Auflagerungsbedingungen am Fußpunkt (Einkerbungen oderKonsolen) das statische System, bei dem die äußeren Lasten hauptsächlich aus Vertikallasten bestehenund keine zusätzlichen Kräfte wie beim Sparrendach auftreten.AuflagerDie Einkerbung der Sparren sollte möglichst gering ausfallen, da an diesem Punkt die Stützmomente amhöchsten sind. Bei stark geneigten <strong>Dächer</strong>n besteht jedoch durch geringe Einkerbung die Gefahr derTorsion der Pfette. Von daher sollte hier eine möglichst vollflächige Auflagerung zur Ausführunggelangen.HorizontallastenHorizontalkräfte aus Windlasten erfordern mindestens ein unverschiebliches Auflager. Dabei sollte jederSparren am Auflagerpunkt in beide Richtungen gehalten sein, um eine Einleitung der Windkräfte überdie gesamte Dachfläche zu vermeiden.AnschlüsseDie Steifigkeit der Verbindung bzw. die möglichst genaue Lastübertragung durch Kontakt ist für diesesSystem von entscheidender Bedeutung.

Dachkonstruktion PfettendachstühlePfettendach mit einfach undzweifach stehendem Stuhl - Schema

Dachkonstruktion Pfettendachstühle

Dachkonstruktion PfettendachstühleDie Firstpfette hat ihreBezeichnung nach ihrerLage im First des Daches.Sie ist die höchstgelegenePfette der Konstruktionund trägt ihre Lasten überStützen und Wände ab.Die Fußpfette liegt am Fußende der Sparren. Dies ist inder Regel der Traufbereich einer Dachfläche. Beihölzernen Dachkonstruktionen von Gebäuden liegt dieFußpfette – anders als Mittelpfette und Firstpfette –häufig vollflächig auf, beispielsweise auf einerGeschossdecke oder einem Drempel. In diesem Fall istdie Fußpfette beträchtlich schwächer dimensioniert alsdie anderen Pfetten.

Dachkonstruktion PfettendachstühleDie Mittelpfette, auch Zwischenpfette, liegt zwischen First- und Fußpfette und dient zurZwischenunterstützung der Sparren, insbesondere wenn diese größere Spannweitenüberbrücken müssen. Ihre genaue Lage richtet sich nach entwurflichen und statischenGegebenheiten, zum Beispiel den Möglichkeiten die Lasten über darunterliegende Stützenund Wände abzutragen.Dachflächen, beziehungsweise ihre Sparrenlagen, können von mehreren Mittelpfettenunterstützt werden. In den hölzernen Dachkonstruktionen von üblichen Wohngebäudenexistiert aber in der Regel nur eine Mittelpfette je Dachfläche.

Dachkonstruktion PfettendachstühleDie Sparren in einem Pfettendach…Die Gesamtheit der Sparren eines Daches bildet die Ebenen der Dachflächen und wird alsSparrenlage bezeichnet. Das untere Ende eines Sparrens wird auch als Sparrenfußbezeichnet, ragt es über die Kante der Außenwand hinaus und ist von außen sichtbar, wirddagegen von einem Sparrenkopf gesprochen. Die Kerve ist ein dreiecksförmiger Ausschnittvon einigen Zentimetern in hölzernen Sparren, damit diese eine Auflagerfläche auf einerPfette erhalten

Dachkonstruktion PfettendachstühleFür Spannweiten bis zu 10 m ist das einfach stehende Pfettendach geeignet. Die Sparrenwerden am First durch die Firstpfette, am Fuß durch die Sparrenschwelle bzw. Fußpfettegetragen. Pfettendach mit einfach stehendem Stuhl:Bei einem Pfettendach wurden die Dachlasten über Sparren auf Pfetten und überStuhlkonstruktionen auf die Dachbalken abgetragen.Es war daher mindestens ein einfacher Stuhl in Dachmitte zur Lastabtragung derFirstpfette erforderlich.Bei einem Pfettendach ohne Firstpfette wurden die Sparren durch einen Scherzapfenmiteinander verbunden. Aber durch die Firstpfette konnte die Festigkeit eines Dachgespärreswesentlich erhöht werden. Eine Zange (Querbrett unter Firstpfette) unterstützte den Anschluss.

Dachkonstruktion PfettendachstühleBinderansicht eines Pfettendaches mit einfach sehendem Stuhl

Dachkonstruktion PfettendachstühleDer Anschluss der Sparren am Dachbalken konnte auf unterschiedliche Weisevorgenommen werden. Typisch für ein Pfettendach war die Anordnung einer Fußpfette.

Dachkonstruktion PfettendachstühleDurch die Zange erfolgte eine Festlegung und Stabilisierung der Stuhlwände. Günstig wareine zweiteilige Ausführung der Zange, die bis zum Sparren geführt und verbolzt wurde.

Dachkonstruktion PfettendachstühleBeträgt die Spannweite bis zu 14 m, oder wurde eine Sparrenlänge von 4,50 müberschritten wird ein zusätzlicher Pfosten mit eingebaut. Bei diesem Pfettendach mitzweifach stehendem Stuhl liegen die Sparren am Fuß und auf der Mittelpfette auf undkragen über diese bis zum First aus. Ein dritter Pfosten wird ab Gebäudebreiten von über 14m zweckmäßig.

Dachkonstruktion PfettendachstühleAb 30° Dachneigung wurde der Stuhl abgestrebt, um horizontale Windanteile über dieStreben ins Balkenauflager zu führen.

Dachkonstruktion PfettendachstühleWenn eine starke Mittelmauer da ist, kann auch ein nach aussen fallender Dachstuhlverwendet werden.Binder mit nach aussen fallendem Stuhl:

Dachkonstruktion PfettendachstühlePfettendach mit liegendem Stuhl:Bei einem liegendem Stuhl übernimmt nun eine ´Zange die Festlegung der Stuhlwände undnimmt den Druck von den nach innen fallenden Stuhlwänden auf. Um den Druckaufzunehmen werden die Zangen als Balken ausgeführt und nicht aus Bohlen.Liegende Dachstühle werden dort ausgebildet, wo auf ein Pfettendach nicht verzichtetwerden kann, der Dachraum jedoch stützenfrei ausgebildet bzw. unbelastete Deckenermöglicht werden sollen. Hier werden auch Hängewerke oder Sprengwerke eingesetzt.Binder eines liegenden Pfettendachstuhles

Dachkonstruktion PfettendachstühleWenn allerdings ein seperater Spannriegeleingebaut wird, können die Zangen wieder ausBohlen ausgeführt werden.

Dachkonstruktion VergleichPfettendach gegenüber Sparren- und KehlbalkendächernDas Pfettendach hat gegenüber Sparren- und Kehlbalkendächern sowohl Vor- als auch Nachteile.Als Vorteile gelten:• Kleine Horizontalkräfte, daher keine aufwendigen Drempelkonstruktionen im Traufbereichnotwendig. (drückt nicht nach aussen!)• Die Errichtung großer Dachgauben bereitet keine Schwierigkeiten. (gegenüberliegende Sparrenbilden kein System)• Walmkonstruktionen sind problemlos.• Günstiger Holzverbrauch bei kleinen Dachneigungen.• Einfacher Zuschnitt und einfache Montage.Als Nachteile gelten:• Im Dachraum sind Stiele (und Kopfbänder) oder Mauerauflager notwendig, der Dachraum istinsofern nicht frei.• Stiellasten müssen von der Decke des darunterliegenden Geschosses aufgenommen werden.• Größerer Holzverbrauch bei größerer Dachneigung.

Dachkonstruktion VergleichSparren- und Kehlbalkendächer gegenüber dem PfettendachSparren- und Kehlbalkendächer haben gegenüber dem Pfettendach sowohl Vor- als auch Nachteile.Vorteile sind:• Es gibt keine Stiele im stützenfreien Dachraum, die Lasten aus dem Dach auf die darunterliegendeDecke einleiten, daher sind diese <strong>Dächer</strong> unabhängig vom Geschossgrundriss.• Die Kehlbalken eines Kehlbalkendaches können beim Dachausbau genutzt werden. (BeimPfettendach müssen häufig zusätzliche Hölzer eingebaut werden, um beispielsweise dieUnterkonstruktion einer Gipskarton-Beplankung aufzunehmen)• Bei größeren Dachneigungen ergibt sich ein vergleichsweise geringerer Holzverbrauch.Nachteile sind:• Große Horizontalkräfte machen aufwendige Drempelkonstruktionen im Traufbereich notwendig.• Schwierigkeiten bei Walmkonstruktionen und winkelförmigen Gebäudegrundrissen.• Die Errichtung großer Dachgauben ist problematisch, mehr als zwei Sparrenfelder sollten sie nichteinnehmen.• Der Abbund ist schwieriger. (Abbinden ist das maßgerechte Anreißen, Bearbeiten,Zusammenpassen und Kennzeichnen von Schnitt- und Rundholz für Tragwerke)

Dachkonstruktion besondere KonstruktionenDrempel oder KniestockKniestock nennt sich die an der Traufseite eines Hausesaufgemauerte Außenwandkonstruktion, auf der dieDachkonstruktion aufgelegt wird.Beim Dachgeschoßausbau spielt die Höhe des Kniestocks,häufig auch Drempel genannt, eine besondere Rolle. Jehöher der Kniestock ist, desto mehr Stellfläche steht unterden Dachschrägen als Wohnraum zur Verfügung.Die Drempelhöhe lag in der Regel zwischen 0,6 und 1,5Meter.Oft wird beim nachträglichen Dachgeschoßausbau einezusätzliche Wand weiter nach innen vor die eigentlicheKniestockwand gesetzt, um eine höhere senkrechteZimmerwand als Stellfäche auch im Dachgeschoßraum zuhaben.Diese Wand heißt dann auch eine Drempelwand.

Dachkonstruktion besondere KonstruktionenDrempel oder KniestockDie Festlegung (Arretierung) der Drempelwand beim Pfettendacherfolgte mit einer zweiteiligen Zange, welche Bindersparren und DrempelStuhlsäule unterhalb der Fußpfette umschließt und dann zur Strebe geführtund verbolzt wird.

Dachkonstruktion besondere KonstruktionenDrempel oder KniestockBei einem Kehlbalkendach wurde eine Drempelstichbalkenlage angeordnet, die denHorizontalschub an jedem Sparrenfuß aufnimmt und über Wechsel in die Zange leitet.

Dachkonstruktion besondere KonstruktionenSprengwerkBeim einfachen Sprengwerk wird die Last Füber die Sprengstreben abgefangen und alsDruckkraft auf ein Widerlager übertragen. Dieunterstützende Konstruktion liegt alsounterhalb der aufzunehmenden Last. DerBrückenträger (gelb) wird im wahrsten Sinnedes Wortes unterstützt. Die beiden Streben(grün) sind hier an einem querliegenden Rähmangeschlossen.Ein Sprengwerk wurde angewandt, um eine von oben wirkende Last bei einer fehlendenDachbalkenlage abzufangen. Der auf das Aussenmauerwerk wirkende Seitenschubwurde in vielen Fällen von einer Eisenstange aufgenommen, die beide Widerlagermiteinander verband.Mit Spannriegel

Dachkonstruktion besondere KonstruktionenSprengwerkPolygonal-Sprengwerk.Sprengwerk bei einem Pfettendach

Dachkonstruktion besondere KonstruktionenSprengwerk

Dachkonstruktion besondere KonstruktionenHängewerkSind keine tragenden Wände zur Stützung der Dachbalkenlage vorhanden,Wurde oftmals ein Hängewerk angewandt.Ein Hängewerk dient dazu, die darunter angeordneten Lasten aufzuhängen.Diese Konstruktion konnte bei Kehlbalken und Pfettendach ausgeführt werden.

Dachkonstruktion besondere KonstruktionenHängewerk

Dachkonstruktion besondere KonstruktionenHängewerkKnotenpunkt am HängewerkSind keine tragenden Wände zur Stützungder Dachbalkenlage vorhanden,Wurde oftmals ein Hängewerkangewandt.Ein Hängewerk dient dazu, die darunterangeordneten Lasten aufzuhängen.Diese Konstruktion konnte bei Kehlbalkenund Pfettendach ausgeführt werden.

Dachkonstruktion besondere KonstruktionenMansarddachstuhlDiese Dachform kam bei größeren Grundrissen zur Anwendung.Die untere Dachfläche wurde Steiler(60-80°) und die obereflacher(35-55°) geneigt.Bei Mansarddächern wurden alle Konstruktionsweisen, die beiPfettendach- und Sparrendach aufgetreten sind, angewandt. DerKnick (Dachbruch) in der Dachfläche stellte einen Schwachpunkt darund erfordert präzise Ausführung.War das Dachgeschoss für Ausbauzwecke bestimmt, eignet sich einSparren-Kehlbalkendach. Die Kehlbalken ergaben dann gleichzeitigdie Deckenlage des Unterdaches.Mansarddach mit Kehlbalkenanlage

Dachkonstruktion besondere KonstruktionenMansarddachstuhlMansarddach alsPfettendachkonstruktionZangenanschlussAnschluss mit Kehlbalken und Rähm

Dachkonstruktion besondere KonstruktionenMandardendachstuhlWalmdach-Sparrendachstuhl mit Mansarde?

Dachkonstruktion <strong>Gauben</strong><strong>Gauben</strong>Unter einer Gaube versteht man ein stehendes Fenster in der Dachfläche.Gaupen lassen sich bei allen Sparren- Kehlbalken und Pfettendächern einbauen.z.B entsteht durch eine Schleppgaupe eine größere Fensterfront in derDachfläche und der Dachraum wird in der Dachschräge weiter nutzbar.Bei Sparren und Kehlbalkendächern gestaltet sich der Gaupeneinbau etwasschwieriger. Oftmals wurden nur Gaupen über ein oder zwei Sparrenfeldereingebaut. Schmale Schleppgaupen und Gaupen mit Sattel oder Walmdachkamen hierbei oft zur Anwendung.Ältere <strong>Dächer</strong> wurden viel von geschweiften Dachgaupen in Form einesOchsenauges oder auch eines Fledermausfensters geziert.

Dachöffnungen GrundbegriffeDach-Aufbauten und Dach-EinbautenDachflächen waren bis zum 2. Weltkrieg in der Regel nicht oder nur durch sehrkleine Dachaufbauten/Dachflächenfenster unterbrochen, da Dachräume meistnicht zu Wohnzwecken genutzt wurden.Heute geht der Trend hin zum Ausbau des Dachgeschosses. Ohne den Einbau vonFenstern oder <strong>Gauben</strong> wäre eine Belichtung des Dachraumes nicht oder nur sehr schwermöglich. Dachgauben, Zwerchhäuser und Zwerchgiebel sowie Dachflächenfenster solltensich jedoch hinsichtlich ihrer Größe der Dachfläche unterordnen. Wie auch bei denDachformen gibt es auch hier zahlreiche <strong>Gauben</strong>-Varianten, beispielsweise Spitzgaube,Rundgaube oder Giebelgaube.

Dachöffnungen <strong>Gauben</strong> allgemeinDachgauben besitzen im Allgemeinen ein <strong>Gauben</strong>dach undeinen Giebel, angelehnt an die Form des Hauptdaches, alsozum Beispiel ein Satteldach oder ein Walmdach mit einemDachfirst und zwei waagrechten, seitlichen Dachtraufen. Manspricht dann auch von Sattel(dach)gauben oderWalm(dach)gauben.Charakteristisch für eine Gaube ist, dass keine ihrer Seiten inVerbindung mit dem beispielsweise gemauerten Baukörpersteht, der das eigentliche Haus darstellt. Eine Gaube bautkonstruktiv immer auf dem Dach auf. Im Hinblick aufKonstruktion und Deckung des Daches bedeuten dieverschiedenen <strong>Gauben</strong> unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.

Dachöffnungen | SchleppgaubeDie Stirnseite ist ein Rechteck, Die Dachfläche ist einPultdach mit einer geringeren Neigung als das Hauptdach,die <strong>Gauben</strong>wangen sind Dreiecke, in denen es keinenrechten (90°) Winkel gibt. Die senkrechten Wangen werdenoft mit kleinteiligem Deckmaterial bekleidet.Schleppgauben sind die älteste Form der Dachgaube.Ursprünglich als horizontale Belüftungsschlitze angelegt, umim Dachraum Güter zu trocknen, entwickelten sich allespäteren <strong>Gauben</strong>formen aus der Schleppgaube. Sehr breiteSchleppgauben werden auch Dachhecht, Hechtgaube oderHechtfenster genannt (? zweifel!).

Dachöffnungen | Schleppgaube - Variantengerade Schleppgaubeliegende SchleppgaubeTrapezgaube?schräge Schleppgaube

Dachöffnungen | Flachdachgaubeauch GiebelgaubeKein Text zur FlachdachgaubeVariante: Leseberggaube

Dachöffnungen | Satteldachgaubeauch GiebelgaubeWenn die Giebelwand der Gaube oberhalb desSatteldaches der Gaube endet, redet man auch vonGiebelgauben. Diese häufigsten <strong>Gauben</strong>typen besitzenimmer zwei <strong>Gauben</strong>wangen, auch Dachbacken genannteSeitenwände in der Form von rechtwinkligen Dreiecken.Die seit dem Mittelalter bekannten Giebelgauben stellenbei der Gestaltung der Dachflächen eine interessantearchitektonische Variante dar. Die Deckung ihrerSattelflächen wird in der Regel mit dem gleichen Material,wie dem des gesamten Daches ausgeführt, während fürdie Seitenflächen meist kleinformatige Platten zum Einsatzkommen.

Dachöffnungen | Satteldachgaubeauch Giebelgaube

Dachöffnungen | Fledermausgaubeauch Ochsenauge, FroschmaulDie Oberkante der Stirnseite bildet einegeschwungene Form, ähnlich einer Sinus-Kurve, esgibt keine <strong>Gauben</strong>wangen.Spezielles Fachwissen für Planung und Ausführungsind für Fledermaus- und geschwungene <strong>Gauben</strong>notwendig. Eine entsprechende Dimensionierunglässt eine harmonische Dachaufwölbung entstehenund ermöglicht die fachgerechte Ausführung.

Dachöffnungen | Ochsenaugeauch Ochsenauge, FroschmaulOchsenauge oder auch Oculi steht häufig als Synonym fürFledermausgaube. Genau betrachtet handelt es sich primärum eine abgeschleppte Bogendachgaube derenDachanschlusslinie im Gegensatz zur Fledermausgaube nurleicht angescheift ist. Dazu steht das Fenster (meist) nichtvertikal, sondern mit seiner Oberkante abgekippt RichtungTraufe. Der ganze <strong>Gauben</strong>körper ist meist relativ klein.

Dachöffnungen | WalmdachgaubeBei geringen Dachneigungen kann es vonVorteil sein, für die Gaube ein eigenes Dachauszubilden. Der Dachraum kann dadurchum einiges vergrößert werden. DieWalmdachgaube ist neben derSchleppgaube, Giebelgaube, Flachgaube oderTrapezgaube eine Möglichkeit, dies zu tun.

Dachöffnungen | WalmdachgaubeBeispielSichtdachstuhl mitZellulosedämmung,Dacheindeckung mitTondachziegel

Dachöffnungen | Spitzgaubeauch Dreiecksgaube, reiner ZwerchgiebelDie Stirnseite ist ein Dreieck, die Dachflächeist ein Satteldach, es gibt keine<strong>Gauben</strong>wangen.Spitzgauben, die sich auch schon auf frühenSakral- und Profanbauten finden, erfreuensich in der heutigen Architektur wiedergroßer Beliebtheit.

Dachöffnungen | Rundgaubeauch Tonnendachgaube, Runddachgaube, BogendachgaubeDie Stirnseite ist oben halbrund begrenzt, dieDachfläche ist ein Tonnendach, es gibt nichtin jedem Fall <strong>Gauben</strong>wangen.(Variante der Giebelgaube)meistens in Metall, wie z.B. Kupferausgeführt.

Dachöffnungen | SegmentbogendachgaubeDie Segmentbogendachgaube ist eineVariante der Tonnendachgaube. DasDach der Gaube besteht allerdings nichtaus einem Halbkreis wie beimTonnendach, sondern nur aus einemSegmentbogen (Teil eines Kreises).

Dachöffnungen | TrapezgaubeDie Trapezgaube hat ihre Bezeichnungvon der trapezförmigen <strong>Gauben</strong>form.Wie Walmdachgaube, Schleppgaubeoder Giebelgaube eignet sie sichbesonders für geringe Dachneigungen,um zusätzliche Höhe unter dem Dach zugewinnen.

Dachöffnungen | FlachgaubeEine eher seltene Form der <strong>Gauben</strong>ausbildung ist die Flachgaube. Sie eignet sichwie die Schleppgaube, Trapezgaube oder Walmdachgaube für geringereDachneigungen, um zusätzliche Höhe zu gewinnen. Doch wie bei Flachdächernauch, ist die Dachentwässerung ein besonderes Thema. Damit das Wasser nichtin den Dachraum gelangen kann, muß die Flachgaube besonders sorgfältigabgedichtet werden.In neuerer Zeit werden auch vermehrt Dachgauben mit einem Flachdach gebaut,genau genommen handelt es sich meist um ein sehr flach nach „hinten“geneigtes Dach, oft mit einer Metalleindeckung, welches nach hinten – also zurHauptdachfläche hin – über eine Kehle entwässert wird.

Dachöffnungen | SpezialformenPanoramagaubeDie Walmdach-Panoramagaube ist eineMischung aus Walmdachgaube undPanoramagaube. Sie vereinigt die Optik einerWalmdachgaube und die Funktionalität einerPanoramagaube in sich.Walmdach-PanoramagaubeEine Panoramagaube hat die gleiche Form wieeine Trapezgaube. Den Unterschied macht dieFensterfront. Bei der Trapezgaube sind dieFenster in einer Ebene, bei der Panoramagaubesind die Fenster gewinkelt angeordnet. Dadurchergeben sich Vorteile beim Lichteinfall und manhat einen besseren Ausblick.

Dachöffnungen | SpezialformenDreiecksgaubeHäufig wird die Spitzgaube als Dreiecksgaubebezeichnet. Sie kann aber auch völlig anders undetwas futuristisch aussehen. In diesem Fall istdie Gaube wie eine Pyramide ausgebildet. ZweiSeiten sind verglast und zwei Seiten sindeingedeckt. Dadurch ergeben sich vielfältige undsehr effektvolle Möglichkeiten der Licht- undRaumgestaltung.Dachreiterein auf dem Dachfirst aufsitzendes schlankes,oft hölzernes Türmchen, das häufig alsGlockenstuhl dient. Im Gegensatz zumrichtigen Turm besitzt der Dachreiter keineigenes Fundament, sondern wird inZimmermannsarbeit mittels Pfosten auf denDachstuhl aufgesetzt.

Dachöffnungen | SpezialformenDachgaube eines RadebeulerGründerzeitgebäudes

Dachöffnungen | DachfensterEine einfache und wirtschaftliche Lösungbedeutet der Einbau von Wohnraum-Dachfenstern in die Dachfläche. Mitwenig Aufwand lässt sich ein großerEffekt im Hinblick auf Licht undwohnliche Atmosphäre erreichen,jedoch ohne zusätzlichen Raumgewinn.

Dachöffnungen | SpezialformenDach- LoggiaKeine GaubeDacheinbauten, wie Loggien gebendem Bewohner die Möglichkeit, insFreie zu treten. Aus der Sicht desHandwerkers stellen sie hoheAnforderungen an Abdichtung undWasserableitung.

Dachöffnungen | DachbalkoneHäuser mit Steil- und Gefälledächern können natürlich auch einenBalkon erhalten, der in die Dachkonstruktion eingebaut ist.Insbesondere bei Häusern, in deren Dachgeschosse Appartementsfür die Weitervermietung eingebaut sind, findet man derartige (oftwinzig kleine) Balkone, die dem Mieter ein Plätzchen für'sSonnenbad gewähren. Bautechnisch sind diese Balkone nichtunproblematisch hinsichtlich Dichtigkeit und Entwässerung. UnterDachbalkon versteht der Marktführer unter denDachwohnfensterherstellern jedoch auch ein kombiniertes FensterundTürsystem, das bei schönem Wetter geöffnet wird. Der Balkonwird folglich so lange in den Wohnbereich verlegt, wie Fenster undTüren geöffnet sind.

Dachöffnungen | SpezialformenWiederkehr: Hier dargestellt um den Unterschied zumZwerchgiebel zu verdeutlichen. Sie ist die Wiederkehr(Spiegelung) der Hauptdachgeometrie über einemvorspringendem Gebäudeteil.Wiederkehr – keineGaube

Dachöffnungen | SpezialformenDacherkerDer Dacherker ist ein Dachaufbau, dessen Frontseite senkrechtüber der Außenwand steht, unabhängig davon, ob die Traufe, dieim Allgemeinen vor der Außenwand liegt, unterbrochen wird odernicht. Hat der Dacherker ein Satteldach mit quer zum Hauptfirstliegendem First und liegt dieser First sehr hoch, nahe am Hauptfirst,so wird dies auch Zwerchhaus genannt.Hat der Giebel des Dacherkers eine reich verzierte Giebelkonturund reich verzierte Fensterrahmungen, so wird er auch Lukarnegenannt. Diese Form ist besonders bei französischen Schlössern derSpätgotik und der Renaissance zu finden.

Dachöffnungen | QuergiebelFriesensgiebelDer Friesengiebel ist ein dekorativer Giebel über einem aus der Gebäudefluchthervortretenden Gebäudeteil – einem so genannten Mittelrisalit. Solchevorspringenden Giebel werden auch als Frontispiz beizeichnet.Der Friesengiebel ist ein Dreiecksgiebel mit einem klassischen Satteldach, seineTraufseiten schließen auf einer Höhe mit den Traufseiten des Hauptdaches ab.z.B. Dreigiebelhaus

Dachöffnungen | QuergiebelKapitänsgiebelDer Kapitänsgiebel sitzt wie der Friesengiebel auf einemMittelrisalit. Er trägt ein Satteldach, wobei die Dachflächen desKapitänsgiebels kürzer als die Dachflächen des Hauptdaches sind. Die Wändedes Mittelrisalits reichen über die Traufseite des Hauptdaches hinaus, so dasssich der Kapitänsgiebel deutlich vom Hauptdach abhebt.Um den Giebel witterungsbeständiger zu machen, ragen die Dachflächen desKapitänsgiebels ein Stück über die Seitenwände des Mittelrisalits hinaus.

Dachöffnungen | QuergiebelQuergiebel ist die frühere Bezeichnung für Zwerchgiebel. Die imposanten Quergiebelgeben dem Haus nicht nur einen schönen Anblick sondern schaffen auch viel Licht undWohnfläche im Dachgeschoss.

Dachöffnungen | QuerhausQuerhaus ist die frühere Bezeichnung fürZwerchhaus.

Dachöffnungen | QuerhausDas Zwerchhaus ist ein ein- oder mehrgeschossiger unmittelbar aufder Wand aufsitzenderAufbau eines geneigten Daches. Es hat einen Giebel, ist ein oftmehrgeschossiges, erkerartiges Bauteil mit Dachfenster, dessen Dachquer zum Hauptdach steht. Es findet sich insbesondere in derdeutschen Renaissance-Baukunst.Der Zwerchgiebel steht in der Flucht der Gebäudeaußenwand.Dadurch unterscheidet sich das Zwerchhaus von der Gaube, dieunabhängig von den Außenwänden auf dem Dach positioniert ist.Das Dach des Zwerchhauses ist häufig als Satteldach ausgebildet.Dessen First verläuft quer (zwerch) zum Dachfirst des Hauptdachs.Entsprechend stehen die Traufen von Zwerchdach und Hauptdachrechtwinklig zueinander. Eine Lukarne unterscheidet sich vomZwerchhaus durch das Fehlen größerer Mauerflächen um das in derRegel einzige Fenster. Es handelt sich oft um ein kleineresBauelement, das typisch für die französische Baukunst des 14.-16.Jahrhunderts ist. Jedoch werden beide Begriffe häufig synonymverwendet. Das Zwerchhaus wird von einem Zwerchdach bedeckt,das als Zelt-, Pult-, Sattel- oder Walmdach ausgebildet sein kann.

Dachkonstruktion HolzverbindungenVerzapfenBis zur Jahrhundertwende war man bestrebt möglichst reine Holzkonstruktionenherzustellen. Alle Verbindunger erforderten eine saubere Herstellung.Passgenauigkeit war für die Funktionalität der Verbindungen sehr wichtig.Für die Verbindungen benutzten die Zimmerleute die von Alters her entwickelten5 Grundtypen:1. Verzapfungen wurden in verschiedenen Formen hergestellt. Der einfachegerade Zapfen wurde bei der Verbindung von senkrecht stehenden Balken (Stiel,Stuhlsäule) mit einem waagerechten Bauteil (Dachbalken, Pfette) verwendet.Zur Verbindung zweier am Dachfirst zusammentreffender Sparren diente einScherzapfen. Diese Verbindung wurde durch einen Holznagel gesichert.

Dachkonstruktion HolzverbindungenVerblattungDas einfache Blatt wurde bei Pfettenoder Rähmstoß hergestellt.Der Anschluß eines Kopfbandes erfolgte oftmals mit einemspitzwinkligen Weißschwanzblatt. Diese Verbindungverhinderte ein Herausziehen des Kopfbandes innerhalb dergemeinsamen Ebene (halber Schwalbenschwanz).

Dachkonstruktion HolzverbindungenVersatzungBei der Versatzung setzt sich das endende Holzin das durchgehende ein, Wurde sehr oft beimAnschluss des Sparrenfußes am Dachbalkeneingesetzt (-Sparrendachstuhl).

Dachkonstruktion HolzverbindungenVerkämmungDie Verkämmung wurde eingesetzt, um Hölzer, dienicht in einer Ebene lagen, miteinander zu verbinden.Angewandt bei Kehlbalken / Rähm (die liegen querauf) oder auch Dachbalken / Schwellen –Verbindungen. Also meist Quer!

Dachkonstruktion HolzverbindungenVerklauungVerklauung wurde bei schrägen Verbindungen angewendet – ausschließlich (?)zur Befestigung der Sparren auf den Pfetten – gesichert mit einem Sparrennagel.Evtl. für Streben?

Dachkonstruktion HolzverbindungenEiserne VerbindungsmittelDurch den Einsatz Eiserne Verbindungsmittel konnten Verbindungen schnellerund Kraftschlüssiger Hergestellt werden.Nägel, Schrauben, Bolzen.Auch zum Befestigen von Flacheisen an Hölzern. Flacheisen wurden inunterschiedlichen Formen zum Anschluss , für Verlängerungen und zur Sicherungvon Knotenpunkten verwendet.Klammern zur dauernden Verbindung zweier Hölzer (Pfettenstoß)Die Befestigung des Giebels an der Holzkonstruktion erfolgte mittels Anker.

Dachkonstruktion InstandsetzungSchäden im DachbereichArt und Umfang der zu planenden Sanierungsarbeiten ist abhängig von:• Zustand der Dacheindeckung (einschließlich der Randanschlüsse)• Der Dachkonstruktion• Der zukünftigen Nutzung des Dachgeschosses und den KostenGründe für Erneuerungsarbeiten:• Nicht ausreichende Wärmedämmung• Fehlende Unterspannbahn (?)Umfangreiche Untersuchungen notwendig:• Erfassen der Tragkonstruktion• Bestandsanalyse der Dachdeckung• Das Unterdach (?)• Die Bekleidung an der Innenseite• Ein Holzschutzgutachten

Dachkonstruktion InstandsetzungSchäden im DachbereichDa bei Dachkonstruktionen im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte häufig leichtfertigeinzelne Holzteile herausgenommen und keine oder ungenügendekonstruktive Ersatzmaßnahmen durchgeführt wurden, sind Dachstühle zunächst auf ihrursprüngliches statisches System und anschließend auf Mängel in diesem zu untersuche

Dachkonstruktion InstandsetzungSchäden im DachbereichSchäden am Dach sind meist der Anfang für einen rapiden Verfall. Oft gibt es Altschäden imHolz des Dachstuhles darunter, welche nie richtig repariert wurden. BesondereSchwachpunkte sind alle Anschlüsse wie Kehlen, Gaupen, Wand- undSchornsteinanschlüsse und Ortgänge (Giebel). So genannte Liegerinnen,also Dachrinnen, die nicht davor hängen, sondern in der Dachschrägeeingebaut wurden, bilden sehr oft Schwachstellen. Die Einfach- oder Spließdeckung mitZiegeln hat keine doppelte Überdeckung, deshalb müssen die Holzspäne das Fugenwasserbzw. die Mörtelfuge halten. Weil das Dach in der Regel weich ist, fallen diese beimSturm heraus oder verfaulen. Bei den Dachziegeln kann man je nach Herkunft undBrennverfahren mit Zersetzung durch Auskristallisation der enthaltenen Salze rechnen. Derfrüher verwendete Mörtel hat diesen Prozess noch begünstigt. Das erkennt man an weißenSalzschichten und am Abblättern der Substanz. Sogar die Latten können durch diese Salzeangegriffen werden (chemische Korrosion, erkennbar am Zerfasern des Holzes).Schieferdeckungen haben ihren Schwachpunkt in den Nägeln und an Windangriffspunktenwie Ortgängen (Übergang Giebel zu Dachfläche). Mitunter ist auch minderwertigerSchiefer verwendet worden, der sich - erkennbar an der Unterseite – durch Kohle oderSchwefeleinschlüsse zersetzt und wie Blätterteig zerfällt.

Dachkonstruktion InstandsetzungVerbesserung des TragwerkesSchwerpunkt:Wiederherstellen kraftschlüssiger Windaussteifungen.Vorsicht beim Entfernen von Traggliedern (Kopfbänder, Pfetten).Auch ein zusätzlicher Dachausbau trägt neue Lasten ins Dachtragwerk ein. Diesekönnen die Standsicherheit der Konstruktion gefährden. Für diesen Fall sindVerstärkungen mit Holz- oder Stahllaschen erforderlich. Dabei sollte einausreichender Verbund zwischen alten und neuem Tragglied hergestellt werden.(z.B: Sparrenverstärkung mit seitlichem Beilaschen)Bei Dachgeschossausbau sind als Kriterien zu beachten:- Bautechnische Erfordernisse (Wasser, Winddicht, Belichtung)- Konstruktive Erfordernisse (Tragfähigkeit)- Bauphysikalische Erfordernisse (Dämmstoffdicke)- Gestalterische Erfordernisse (Firsthöhe, Raumhöhe etc.)

Dachkonstruktion InstandsetzungVerbesserung des Wärmeschutzes: ZwischensparrendämmungBei Altbauten geht über das Dach besonders viel Wärme verloren, deshalb wird das Dachmeist als erstes saniert. Es gibt drei Möglichkeiten ein Dach zu dämmen. Die Dämmung auf,zwischen oder unter den Sparren.Die Aufsparrendämmung bietet den Vorteil, dass sie Wärmebrücken vermeidet und hoheDämmstärken zulässt. Ihr Nachteil ist, dass Sie nachträglich nur mit erheblichem Aufwandzu realisieren ist.Die Zwischensparrendämmung hat den Vorteil, dass sie bequem und zeitsparendnachträglich eingebaut werden kann. Sie ist jedoch nicht so effektiv wie dieAufsparrendämmung, da die Sparren zu Wärmebrücken werden.Die Untersparrendämmung bietet beim nachträglichen Einbau ähnliche Vorteile. Sieverkleinert jedoch erheblich den nutzbaren Dachraum.

Dachkonstruktion InstandsetzungVerbesserung des Wärmeschutzes: ZwischensparrendämmungBei der Dämmung von der Innenseite bleibt die vorhandene Dacheindeckung einschließlichder Unterspannbahn erhalten. Sollte keine oder nur eine Diffussionsdichte Unterspannbahnvorhanden sein, ist eine zusätzliche Hinterlüftungsebene erforderlich.Dämmung zwischen den Sparren:20mm bituminierte Unterdachplatte(z.B. Pavatex) auf den Sparren, 2 ×80 mm Hiss Reet Platte extrazwischen den Sparren, 20mm HissReet platte unter den Sparren,LehmputzU-Wert : 0,28 W/(m²K)

Dachkonstruktion InstandsetzungVerbesserung des Wärmeschutzes: UntersparrendämmungDämmung unter Sparren:20 mm bituminierte Unterdachplatte (z.B.Pavatex), 30 mm Schilfdämmung, 80 mmSchilfdämmung, Lehmputz.U-Wert : 0,38 W/(m²K)

Dachkonstruktion InstandsetzungVerbesserung des Wärmeschutzes: UntersparrendämmungEine Dämmung unter Sparren kann angeordnet werden,wenn die Dacheindeckung in einem funktionsfähigem Zustand ist und dieGeschosshöhe ausreicht. Zumeist kommt diese Ausführung auch bei geringer SparrenhöheAls Zusatzdämmung zum Einsatz. Bleibt ein altes Difussionsdichtes Unterdach erhalten,so ist eine Belüftungsebene vorzusehen.Vorteil der Dämmung unter dem Sparren:• Kostenaufwendiges Ab- und Umdecken entfällt• Eine funktionsfähige, luftdichte Ebene wird mit der Erneuerung der inneren• Bekleidung ohne großen Aufwand hergestellt.• Die Sparren werden als ganzes vor der Kondensation eindringender Feuchte geschützt.• Der gesamte Sparrenquerschnitt steht zur Hinterlüftung zur Verfügung• Unebenheiten zur Raumseite hin werden beseitigt

Dachkonstruktion InstandsetzungVerbesserung des Wärmeschutzes: AufsparrendämmungEine Dämmung von der Aussenseite sollte zum Einsatz kommen, wenn eineNeueindeckung erforderlich ist. Hierbei kann die innere Verkleidung erhalten bleiben.Hierbei muss geprüft werden, ob eineDacherhöhung zulässig ist.Ausserdem sind an den GiebelnSparrenaufdopplungen nötig.Gut bei begrenzten Raumhöhen imDachgeschoss.Dämmung auf den Sparren:2 × 80 mm Schilfdämmplatten auf denSparren verlegt, von unten mit Lehmverputzt, darüber Unterspannbahn

Dachkonstruktion InstandsetzungVerbesserung des WärmeschutzesSoll Innenverkleidung und Dachdeckung erhalten bleiben, so kann der Dämmstoff auch inden vorhandenen Hohlraum eingeblasen werden. Problematisch bei Flugschnee oderSpritzwasser bei geneigten <strong>Dächer</strong>n ohne Unterdach.Auswahl der Dämmmatrialien:• Lebensdauer• Flexibilität beim Einbau• Wiederverwendbarkeit• Verfügbarkeit des Rohstoffes• Energieeinsatz für Herstellung, Transport, Einbau, Entsorgung• Umweltbelastung durch Herstellung, Verarbeitung, Entsorgung• Gesundheitsbelastung

Dachkonstruktion InstandsetzungDacheindeckungBei der Sanierung sollte die ursprüngliche Form der Dacheindeckung erhalten bleiben.Vorgenommene Veränderungen bei früheren Instandsetzungen können dabei revidiertwerden, um dem Charakter des Gebäudes Rechnung zu tragen.

Dachkonstruktion InstandsetzungDacheindeckungDachziegel oder Betonpfannen sind aktuell die am häufigsten benutzten Materialien fürdie Dacheindeckung.Sachsen: Von den einstmals typischen Stroh und Holzschindeldeckungen sind nur nochwenige Beispiele erhalten. Ziegeldeckungen in Form von Biberschwanzziegeln oder inmanchen Gegenden auch Pfannen haben diese verdrängt. Im Gebirge, wo vorherHolzschindeln vorherrschten, ist der Schiefer typisch geworden. Als vor 100 Jahren dieFeuerpflichtversicherung eingeführt wurde, waren die Versicherungsbeiträge für eineweiche (brandanfällige) Bedachung erheblich höher als für harte (feuerbeständige). Alsohaben die Leute Schiefer über die Schindeln genagelt. Dies war auch im Gebirgesturmsicherer. So hat sich das Bild der Landschaft geändert. Strohdächer wurden durchBiberschwanzziegel (anfangs handgestrichene, schwach gebrannte) ersetzt. Allerdings wardies schwerer und teurer als Stroh. Deshalb war die sog. Spließ-, Span-, oderEinfachdeckung üblich, bei der es keine Überdeckung der Ziegel gab bzw. deren Fuge miteinem Holzspließ oder Span unterfüttert war. Diese Deckung ist neben dem größerenLattenabstand auch daran zu erkennen, dass die Ziegel nicht oder nur zu einem ¼übereinander versetzt sind. Bei den Holzschindeln wurde eine astfreie Baumscheibe von50 cm Höhe mittels Beil oder einem an einer Wand beweglich befestigtenSpalteisens in gleichmäßige, konische 8 -14 cm breite Holzscheite (Holzart) gespalten, diean der stumpfen Seite eine Nut erhielten. In zwei Lagen auf dem Dach vernagelt war dieseine brauchbare Deckung für ca. 50 Jahre. Strohdeckung ist für die Sanierung inSachsen nahezu bedeutungslos.

Dachkonstruktion