Entwicklung von Kriterien für ein bundesweites ... - BMELV

Entwicklung von Kriterien für ein bundesweites ... - BMELV

Entwicklung von Kriterien für ein bundesweites ... - BMELV

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

GUTACHTEN<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong><br />

<strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums <strong>für</strong><br />

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />

FiBL Deutschland e.V.<br />

MGH GUTES AUS HESSEN<br />

Bietergem<strong>ein</strong>schaft:<br />

FiBL Deutschland/MGH GUTES AUS HESSEN<br />

Kasseler Straße 1a, 60486 Frankfurt am Main<br />

FiBL Deutschland e.V.<br />

Forschungsinstitut <strong>für</strong> biologischen Landbau<br />

Kasseler Straße 1a, 60486 Frankfurt am Main<br />

Tel. +49 69 7137699-0, Fax +49 69 7137699-9<br />

www.fibl.org<br />

MGH GUTES AUS HESSEN GmbH<br />

Homburger Straße 9, 61169 Friedberg<br />

Tel. +49 6031 7323-5, Fax +49 6031 7323-79<br />

www.gutes-aus-hessen.de<br />

Projektleitung: Axel Wirz, Tel. +49 69 7137699-48<br />

E-Mail: axel.wirz@fibl.org<br />

Projektvertretung: Peter Klingmann, Tel. +49 6031 7323-62<br />

E-Mail: pklingmann@gutes-aus-hessen.de<br />

Frankfurt am Main, den 16.01.2012

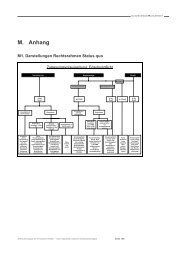

Anbieter<br />

Projektpartner<br />

Unterstützer<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 2

Inhaltsverzeichnis<br />

1 Aufgabenbeschreibung 7<br />

2 Übersicht über die regionalen Vermarktungswege und deren Kennzeichnung 7<br />

2.1 Übersicht Regionalsiegel der Bundesländer 9<br />

2.2 Regionalsiegel/-marken des Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandels 13<br />

2.3 Regionalinitiativen und -marken 18<br />

2.4 Weitere regionale Kennzeichnungsansätze 21<br />

3 Erarbeitung und Darstellung der <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> Regionalität 22<br />

3.1 Regionsdefinitionen in Wissenschaft und Praxis 22<br />

3.1.1 Regionsdefinition in der Literatur 22<br />

3.1.2 Regionalität und regionale Lebensmittel 23<br />

3.1.3 Regionalbewussts<strong>ein</strong> und Heimat 23<br />

3.1.4 Regionsdefinitionen der Regionalinitiativen 24<br />

3.1.4.1 Regionalinitiativen 24<br />

3.1.4.2 Begriffsdefinitionen der Regionalinitiativen 25<br />

3.1.5 Überschneidungen und Transparenz 27<br />

3.2 Regionsdefinition im Hinblick auf Verbrauchererwartungen 27<br />

3.2.1 Konsummotivationen 27<br />

3.2.2 Kaufentscheidungsverhalten 29<br />

3.2.3 Verbraucherstudien zum Thema Regionalität 30<br />

4 Inhaltliche Definition unter Beachtung der Produktionstiefe 33<br />

4.1 Monoprodukte 34<br />

4.2 Zusammengesetzte Produkte 34<br />

4.2.1 Pflanzliche Produkte 35<br />

4.2.2 Tierische Produkte 36<br />

4.3 Wertschöpfungskette 38<br />

4.3.1 Landwirtschaft und deren Vorstufen 38<br />

4.4 Produktion- und naturbedingte Faktoren 41<br />

5 Einbindung weiterer Zusatzkriterien 43<br />

5.1 Bedeutung <strong>von</strong> Zusatzkriterien bei bestehenden Systemen 43<br />

5.1.1 Erwartungen der Verbraucher 43<br />

5.2 Auflistung verschiedener Zusatzkriterien 45<br />

5.2.1 Bio-Siegel 45<br />

5.2.2 Tierschutz 46<br />

5.2.3 Nachhaltigkeitskriterien 47<br />

5.2.4 Soziale <strong>Kriterien</strong>/Fair-Zertifizierung 49<br />

5.2.4.1 Beispiel: fair & regional. Bio Berlin-Brandenburg 49<br />

5.2.4.2 Beispiel: Naturland Fair 51<br />

5.2.4.3 Beispiel: Die faire Milch 52<br />

5.2.5 Ohne Gentechnik 53<br />

6 Realisierungsmodalitäten <strong>ein</strong>es freiwilligen Regionalsiegels 55<br />

6.1 Ausgangslage 55<br />

6.2 Rechtlicher Rahmen 56<br />

6.2.1 Obligatorische- und fakultative Herkunftskennzeichnung 56<br />

6.2.2 Nationale und gem<strong>ein</strong>schaftsrechtliche Schutzsysteme 57<br />

6.2.3 Gem<strong>ein</strong>schaftsrechtliches Schutzsystem 60<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 3

6.2.4 Staatliche Absatzförderung 62<br />

6.3 Zeichenvergabe 64<br />

6.3.1 Vorbemerkung 64<br />

6.3.2 Realisierungsmodalitäten <strong>ein</strong>es freiwilligen Regionalsiegels 65<br />

6.3.3 Anwendungsbereich <strong>ein</strong>es Siegels 65<br />

6.3.4 Zeichenvergabe 66<br />

6.3.5 Kontrollen/Dokumentationen 69<br />

6.3.6 Verifizierung der Herkunftsaussagen 71<br />

7 Erfassung der Wünsche der Akteure 73<br />

8 Szenarienbildung 78<br />

8.1 Szenario „Anpassung/Koordination“ 79<br />

8.2 Szenario „Anerkennung“ 80<br />

8.3 Szenario „Regionalsiegel“ 82<br />

8.4 Szenario „Regionalfenster“ 83<br />

9 Analyse des Potenzials <strong>ein</strong>es bundesweiten Regionalsiegels 86<br />

9.1 Analyse des Absatzpotenzials <strong>für</strong> Regionalprodukte 86<br />

9.2 Absatzpotenziale nach ausgewählten Wirtschaftszweigen der Land- und<br />

Ernährungswirtschaft 89<br />

9.2.1 Absatzpotenziale in ausgewählten Bereichen der Landwirtschaft 89<br />

9.2.1.1 Landwirtschaftliche Direktvermarktung 89<br />

9.2.1.2 Ökobetriebe 89<br />

9.2.1.3 Ackerbaubetriebe - Getreide 90<br />

9.2.1.4 Futterbaubetriebe/Tierhaltung 90<br />

9.2.2 Absatzpotenziale in ausgewählten Bereichen der Ernährungsindustrie 91<br />

9.2.2.1 Fleischwirtschaft 91<br />

9.2.2.2 Mühlenwirtschaft 92<br />

9.2.3 Absatzpotenziale in ausgewählten Bereichen des Ernährungshandwerks 93<br />

9.2.3.1 Fleischereien 93<br />

9.2.3.2 Bäckereien 95<br />

9.2.4 Absatzpotenziale beim Verbraucher 96<br />

9.3 Expertenbefragung: Analyse des Potenzials <strong>ein</strong>es bundesweiten Regionalsiegels 97<br />

9.3.1 Beurteilung der Szenarien 100<br />

9.4 Weitere Perspektiven 100<br />

10 Zusammenfassung 103<br />

11 Literatur 105<br />

12 Anhang 116<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 4

Abbildungsverzeichnis<br />

Abbildung 1: Edeka Minden - die WEZette, 02.01.2012 16<br />

Abbildung 2: REWE-Dortmund, 02.01.2012 16<br />

Abbildung 3: Werbematerial <strong>von</strong> „Die Regionalen“ 16<br />

Abbildung 4: DLG-Medaillen 21<br />

Abbildung 5: Herkunftszeichen: „Aus deutschen Landen frisch auf den Tisch“ 21<br />

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Regionalisierungsprozesses und dessen<br />

Wirkung auf die Produktwahrnehmung 24<br />

Abbildung 7: Gebietskulissen ausgewählter Regionalinitiativen in Süddeutschland 26<br />

Abbildung 8: Theoretisches Konstrukt der möglichen Einflussfaktoren auf die individuelle<br />

Präferenz <strong>für</strong> regionale Lebensmittel (Henseleit et al. 2007, S. 8; nach<br />

Alvensleben 1999, 2001) 28<br />

Abbildung 9: Bandbreite <strong>von</strong> Regionsbezügen (Rutenberg 2011) 29<br />

Abbildung 10: Schematische Darstellung Wertschöpfungskette 39<br />

Abbildung 11: Wertschöpfungskette in der Schw<strong>ein</strong>emast 40<br />

Abbildung 12: Schematische Darstellung der milchwirtschaftlichen Unternehmensstruktur in<br />

Deutschland (nach Wolter, R<strong>ein</strong>hard, 2008. S. 19) 41<br />

Abbildung 13: Logo Biosiegel Rhön 45<br />

Abbildung 14: Logo Beter Leven 46<br />

Abbildung 15: Logo Aktion Tierwohl 47<br />

Abbildung 16: Logo Fairtrade International 49<br />

Abbildung 17: Logo fair & regional. Bio Berlin-Brandenburg 49<br />

Abbildung 18: Logo Naturland Fair 51<br />

Abbildung 19: Die faire Milch 52<br />

Abbildung 20: Logo Ohne Gentechnik 53<br />

Abbildung 21: Internetseiten zur Rückverfolgbarkeit <strong>von</strong> Lebensmitteln 71<br />

Abbildung 22: Konzept Wasserzeichen 72<br />

Abbildung 23: Positionsebenen der Regionalakteure 75<br />

Abbildung 24: Darstellung der Umsetzungswege 78<br />

Abbildung 25: Kontroll- und Vergabemodell <strong>ein</strong>er Akkreditierung 82<br />

Abbildung 26: Kontroll- und Vergabemodell <strong>ein</strong>es Siegels 83<br />

Abbildung 27: Kontroll- und Vergabemodell des Regionalfensters 84<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 5

Tabellenverzeichnis<br />

Tabelle 1: Übersicht der befragten Schlüsselpersonen 7<br />

Tabelle 2: Übersicht Regionalsiegel der Bundesländer 9<br />

Tabelle 3: Übersicht EU-Kennzeichnungen <strong>für</strong> die Regionalität 11<br />

Tabelle 4: Übersicht EU-Kennzeichnungen <strong>für</strong> die Regionalität 13<br />

Tabelle 5: Übersicht Werbung des Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandels mit Regionalität 15<br />

Tabelle 6: Anzahl der betrachteten Initiativen 18<br />

Tabelle 7: Übersicht Vielfalt der Regionalinitiativen 19<br />

Tabelle 8: Abgrenzung <strong>von</strong> Regionen 26<br />

Tabelle 9: Übersicht Verbraucherstudien zum Thema Regionalität 30<br />

Tabelle 10: Verbraucherstudien zum Thema Regionalität unter Beachtung der<br />

Produktionstiefe 33<br />

Tabelle 11: Beispiel Getreide: Weizenbrot 35<br />

Tabelle 12: Beispiel Obst: Erdbeerkonfitüre 36<br />

Tabelle 13: Beispiel Milch: Erdbeerjoghurt (Fruchtjoghurt) 37<br />

Tabelle 14: Beispiel Fleisch: Schinkenwurst 37<br />

Tabelle 15: Überblick Verbrauchererwartungen 43<br />

Tabelle 16: Übersicht Systemzulassungsstellen 68<br />

Tabelle 17: Übersicht Kontrollsystem 69<br />

Tabelle 18: Übersicht <strong>Kriterien</strong>modelle 77<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 6

1 Aufgabenbeschreibung<br />

Erstellung und Vorlage <strong>ein</strong>es Ergebnisberichtes mit Schlussfolgerung zur <strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong><br />

<strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> freiwilliges Regionalsiegel und der Umsetzung unter Berücksichtigung folgender<br />

Punkte:<br />

Tabellarischer Überblick über bestehende regionale Vermarktungswege und deren<br />

Kennzeichnung<br />

Darstellung <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> Regionalität (Definition <strong>von</strong> Regionalität, Produktionstiefe,<br />

Rohstoffherkunft, weitere <strong>Kriterien</strong>, Rechtsrahmen)<br />

Realisierungsmodalitäten<br />

Potenzialanalyse<br />

Der Zuschlag <strong>für</strong> die Bietergem<strong>ein</strong>schaft erfolgte am 12.10.2011. Das erste Kick-off Meeting mit<br />

dem <strong>BMELV</strong> erfolgte am 03.11.2011 in Bonn. Ein erster Zwischenbericht wurde am 05.12.2011<br />

abgegeben. Die Abgabe des Sachberichtes ist <strong>für</strong> den 16.01.2012 festgelegt worden.<br />

2 Übersicht über die regionalen Vermarktungswege<br />

und deren Kennzeichnung<br />

Um <strong>ein</strong>e verlässliche Übersicht über die verschiedenen regionalen Vermarktungswege zu<br />

bekommen, wurden in den nachfolgenden Bundesländern Schlüsselpersonen ausgewählt und<br />

zu ihrem Wissensstand über die regionalen Vermarktungsaktivitäten und -organisationen sowie<br />

deren Adressen befragt. Die so gewonnenen Adressen wurden <strong>für</strong> die nachfolgenden<br />

Übersichten der regionalen Initiativen und Vermarktungswege benutzt.<br />

Tabelle 1: Übersicht der befragten Schlüsselpersonen<br />

Land Geschäftsstelle Ansprechpartner Telefon E-Mail<br />

Baden-<br />

Württemberg<br />

Gem<strong>ein</strong>schaftsmarketing<br />

Baden-<br />

Württemberg<br />

Bayern Bayerisches<br />

Staatsministerium <strong>für</strong><br />

Ernährung,<br />

Landwirtschaft und<br />

Forsten<br />

Brandenburg Landesamt <strong>für</strong> Umwelt,<br />

Gesundheit und<br />

Verbraucherschutz<br />

Brandenburg<br />

Mecklenburg-<br />

Vorpommern<br />

Agrarmarketing<br />

Mecklenburg-<br />

Vorpommern e.V.<br />

Katharina <strong>von</strong><br />

Plocki<br />

Ernst Süß<br />

Dr. Hartmut<br />

Kretschmer<br />

0711 6667061<br />

mbw@mbw-net.de<br />

089 2182-2320 Ernst.suess@stmelf.bayern.de<br />

03334 66-2724 Abt.GR@LUGV.Brandenburg.de<br />

Jarste Weuffen 0381 2523871 Info@MV-Ernaehrung.de<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 7

Niedersachsen<br />

Rh<strong>ein</strong>land-<br />

Pfalz<br />

Ökologischer Landbau,<br />

Förderung, BIO-<br />

Zeichen M-V<br />

Ministerium <strong>für</strong><br />

Landwirtschaft, Umwelt<br />

und Verbraucherschutz<br />

Mecklenburg-<br />

Vorpommern<br />

Marketinggesellschaft<br />

der niedersächsischen<br />

Land- und Ernährungswirtschaft<br />

e.V.<br />

Ministerium <strong>für</strong> Umwelt,<br />

Landwirtschaft,<br />

Ernährung, W<strong>ein</strong>bau<br />

und Forsten<br />

Rhön Dachmarke Rhön<br />

GmbH<br />

Saarland<br />

Ministerium <strong>für</strong><br />

Wirtschaft und<br />

Wissenschaft<br />

Sachsen Agrar-Marketing<br />

Sachsen e.V.<br />

Sachsen-<br />

Anhalt<br />

Schleswig-<br />

Holst<strong>ein</strong><br />

Thüringen<br />

Sächsisches<br />

Landesamt <strong>für</strong> Umwelt,<br />

Landwirtschaft und<br />

Geologie<br />

Sächsisches<br />

Landesamt <strong>für</strong> Umwelt,<br />

Landwirtschaft und<br />

Geologie<br />

Agrarmarketinggesellschaft<br />

Sachsen-<br />

Anhalt<br />

Netzwerk Zukunft<br />

Sachsen-Anhalt<br />

Landwirtschaftskammer<br />

Schleswig-Holst<strong>ein</strong><br />

Agrar-Marketing<br />

Thüringen<br />

Dr. Hartmut<br />

Cziehso<br />

Dr. Kai-Uwe<br />

Kachel<br />

0381 4035-653<br />

0385 5886332<br />

hartmut.cziehso@lallf.mvnet.de<br />

kai-uwe.kachel@lu.mvregierung.de<br />

Jörg Helmsen 0511 34879-60 j.helmsen@mg-niedersachsen.de<br />

Jörg Wagner 06131 165256 Joerg.Wagner@mulewf.rlp.de<br />

Hannelore<br />

Rundell<br />

Dr. Arnold Ludes,<br />

D. Wehlen<br />

09774 9102-16<br />

bzw. -35<br />

0681 501-4166<br />

bzw. -4349<br />

Lutz Krüger 0351 3234657<br />

Catrina Kober<br />

(regionale<br />

Vermarktungsinitiativen)<br />

0351 2612-2404<br />

dmsekretariat@brrhoenbayern.de<br />

a.ludes@wirtschaft.saarland.de<br />

d.wehlen@wirtschaft.saarland.de<br />

ams@agrar-marketingsachsen.de<br />

Catrina.Kober@smul.sachsen.de<br />

Detlev Richter 0351 2612-2401 detlev.richter@smul.sachsen.de<br />

Dr. Thomas<br />

Lange bzw. Herr<br />

Zahn<br />

Anke Schulze-<br />

Fielitz<br />

Frau Sandra van<br />

Hoorn<br />

0391 7379010 thomas.lange@amg-sachsenanhalt.de<br />

0391 5433861 Agenda@kosa21.de<br />

04331 9453401 svanhoorn@lksh.de<br />

Dr. Norbert Stang 03641 683-136 agrarmarketing@tll.thueringen.de<br />

Alle Schlüsselpersonen wurden telefonisch und/oder per E-Mail bis zum 16.12.2011 kontaktiert<br />

und befragt. Auf Basis dieser Befragung sowie durch Rückkopplung durch die verschiedenen<br />

Partner der Bietergem<strong>ein</strong>schaft wurden die nachfolgenden Übersichten erstellt.<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 8

2.1 Übersicht Regionalsiegel der Bundesländer<br />

Für <strong>ein</strong>e Vergleichbarkeit wurden die verschiedenen Ländersiegel (konventionell wie bio) nach<br />

den nachfolgenden <strong>Kriterien</strong> betrachtet: Definition der Region, Anteil der Rohprodukte aus der<br />

Region bei zusammengesetzten Produkten, das Zertifizierungs- und Kontrollsystem sowie<br />

weitere verbindliche Standards.<br />

Tabelle 2: Übersicht Regionalsiegel der Bundesländer<br />

Logo/Zeichen Siegel Definition der<br />

Region<br />

Baden-<br />

Württemberg<br />

Baden-<br />

Württemberg<br />

Anteil Rohprodukte aus<br />

der Region<br />

(zusammengesetzte<br />

Produkte)<br />

100 % der Hauptzutat<br />

(Ausnahmen<br />

produktbezogen)<br />

mind. 90 % der<br />

Hauptzutat<br />

Zertifizierung<br />

und Kontrolle<br />

3-stufiges<br />

Kontrollsystem,<br />

jährliche<br />

Kontrollen<br />

3-stufiges<br />

Kontrollsystem,<br />

jährliche<br />

Kontrollen,<br />

Stichproben<br />

Bayern 100 % der Hauptzutat 3-stufiges<br />

Kontrollsystem<br />

Bayern 80 % des Produkts 3-stufiges<br />

Kontrollsystem,<br />

Stichproben<br />

Biosphärenreservat<br />

Hessen, Bayern,<br />

Thüringen, 5 LKR<br />

100 % der Hauptzutat<br />

(Ausnahmen<br />

produktbezogen)<br />

Hessen 100 % der Hauptzutat<br />

(Ausnahmen<br />

produktbezogen)<br />

Hessen 100 % der Hauptzutat<br />

(Ausnahmen<br />

produktbezogen)<br />

Mecklenburg-<br />

Vorpommern<br />

mind. 90 %<br />

Gewichtsanteil<br />

Rh<strong>ein</strong>land-Pfalz 100 %<br />

(zurzeit nur Obst und<br />

Gemüse)<br />

3-stufiges<br />

Kontrollsystem<br />

(nur<br />

Lizenznehmer)<br />

5-stufiges<br />

Kontrollsystem,<br />

jährliche<br />

Zertifizierung<br />

5-stufiges<br />

Kontrollsystem<br />

jährliche<br />

Zertifizierung<br />

3-stufiges<br />

Kontrollsystem<br />

(nur<br />

Lizenznehmer)<br />

3-stufiges<br />

Kontrollsystem,<br />

jährlich,<br />

Weitere<br />

verbindliche<br />

Standards<br />

integrierte<br />

Produktion<br />

ja, produktbezogen<br />

ja, produktbezogen<br />

ja, produktbezogen<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 9<br />

k<strong>ein</strong>e<br />

ja, produktbezogen<br />

ja, produktbezogen<br />

ja, produktbezogen<br />

k<strong>ein</strong>e

Saarland 100 %<br />

(zurzeit nur Obst und<br />

Gemüse)<br />

Schleswig-Holst<strong>ein</strong> Molkereierzeugnisse:<br />

100 % der Hauptzutat,<br />

Fleischwaren:<br />

mindestens 60 %<br />

Erzeuger,<br />

Lizenznehmer und<br />

Zeichenträger:<br />

jährliche Kontrolle<br />

3-stufiges<br />

Kontrollsystem,<br />

Kontrolle<br />

mehrmals jährlich<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 10<br />

k<strong>ein</strong>e<br />

Thüringen ≥ 50,1 % der Hauptzutat jährliche Kontrolle k<strong>ein</strong>e<br />

ja, produktbezogen<br />

Die zurzeit verwendeten Länderzeichen (konventionell wie bio) unterscheiden sich im<br />

Wesentlichen durch den Anteil der Rohprodukte aus der Region bei zusammengesetzten<br />

Produkten sowie dem Zertifizierungs- und Kontrollsystem. So wird in Hessen vorgeschrieben,<br />

dass der Anteil der Rohstoffe bei zusammengesetzten Produkten <strong>für</strong> die Hauptzutat zu 100<br />

Prozent aus dem Bundesland kommen muss (produktbezogene Ausnahmen sind möglich). In<br />

Thüringen muss der Rohstoffanteil dagegen nur größer als 50,1 Prozent s<strong>ein</strong>. Bei den<br />

Zertifizierungs- und Kontrollsystemen reicht die Bandbreite <strong>von</strong> <strong>ein</strong>em <strong>ein</strong>fachen Kontrollsystem<br />

über <strong>ein</strong> dreistufiges System bis zum fünfstufigen Kontrollsystem in Hessen.<br />

Zudem unterscheiden sich die Zeichen in der Anzahl der Lizenznehmer beziehungsweise ihrer<br />

Marktdurchdringung und Verbreitung. Da die jeweiligen Listungen in den verschiedenen<br />

Bundesländern jedoch nach unterschiedlichen Systematiken gehandhabt werden, kann hier<br />

k<strong>ein</strong>e <strong>ein</strong>heitliche Darstellung erreicht werden. Festzuhalten bleibt, dass in den meisten Fällen<br />

je Bundesland, unabhängig <strong>von</strong> der Anzahl der Zeichennutzungs- oder Lizenzverträge, mehrere<br />

hundert Erzeuger (bzw. in Baden-Württemberg und Bayern jeweils mehrere tausend Erzeuger)<br />

in das Zeichensystem <strong>ein</strong>gebunden sind.<br />

Inaktivierte Zeichen (z. B. Sachsen: „Bewährte Qualität - neutral geprüft“) wurden bei der<br />

Aufstellung nicht berücksichtigt. Auch die Überlegungen beziehungsweise <strong>Entwicklung</strong>en in<br />

verschiedenen Bundesländern wie Nordrh<strong>ein</strong>-Westfalen oder Niedersachsen, die beide die<br />

Einführung <strong>ein</strong>es eigenen Länderzeichens in Erwägung ziehen, fließen noch nicht mit <strong>ein</strong>.<br />

Ebenso wurden die Überlegungen <strong>von</strong> Baden-Württemberg zur Erweiterung des QZ - Baden<br />

Württemberg mit dem Zusatz „Gentechnikfrei“ nicht berücksichtigt.<br />

Zusammenfassung<br />

Die Kennzeichnung <strong>von</strong> Regionalität, besonders die Produktionstiefe und Zertifizierungs- und<br />

Kontrollsysteme betreffend, ist bei den Länderzeichen unterschiedlich. Einen vergleichbaren<br />

Standard haben bisher nur die Bundesländer Hessen, Baden-Württemberg und Bayern.<br />

Rh<strong>ein</strong>land-Pfalz und Saarland haben das Regelwerk aus Baden-Württemberg übernommen.

Eine zusätzliche Bedeutung auf Länder- bzw. EU-Ebene haben die drei EU-Kennzeichnungen<br />

<strong>für</strong> die Regionalität: geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.), geschützte geografische Angabe<br />

(g.g.A.) und garantierte traditionelle Spezialität (g.t.S.) Die Vergabe dieser Kennzeichnung<br />

erfolgt über <strong>ein</strong> mehrstufiges Anerkennungsverfahren auf EU-Ebene.<br />

Tabelle 3: Übersicht EU-Kennzeichnungen <strong>für</strong> die Regionalität<br />

Kürzel Beschreibung<br />

g.U.<br />

g.g.A.<br />

Erzeugung, Verarbeitung und<br />

Herstellung <strong>ein</strong>es Produkts<br />

erfolgen in <strong>ein</strong>em bestimmten<br />

geografischen Gebiet nach <strong>ein</strong>em<br />

anerkannten und festgelegten<br />

Verfahren<br />

Ausreichend, wenn <strong>ein</strong>e der<br />

Herstellungsstufen (Erzeugung,<br />

Verarbeitung oder Herstellung) in<br />

<strong>ein</strong>em bestimmten<br />

Herkunftsgebiet erfolgt<br />

Produktgruppe<br />

Produkte in Deutschland<br />

Käse Allgäuer Bergkäse<br />

Allgäuer Emmentaler<br />

Altenburger Ziegenkäse<br />

Odenwälder Frühstückskäse<br />

Fleisch Diepholzer Moorschnucke<br />

Lüneburger Heidschnucke<br />

Wasser 24 Mineralwasser<br />

4 neue Anträge<br />

Käse Hessischer Handkäse<br />

Nieheimer Käse<br />

Fleisch Ammerländer<br />

Dielenrauchschinken/<br />

Ammerländer Katenschinken<br />

Obst und<br />

Gemüse<br />

Ammerländer Schinken/<br />

Ammerländer Knochenschinken<br />

Bayerisches Rindfleisch<br />

Göttinger Feldkieker<br />

Göttinger Stracke<br />

Greußener Salami<br />

Halberstädter Würstchen<br />

Hofer Rindfleischwurst<br />

Nürnberger Bratwürste/<br />

Nürnberger Rostbratwürste<br />

Schwäbische Maultaschen oder<br />

Schwäbische<br />

Suppenmaultaschen<br />

Schwäbisch-Hällisches<br />

Qualitätsschw<strong>ein</strong>efleisch<br />

Schwarzwälder Schinken<br />

Thüringer Leberwurst, Thüringer<br />

Rostbratwurst, Thüringer<br />

Rotwurst<br />

Bayerischer Kren<br />

Hopfen aus der Hallertau<br />

Lüneburger Heidekartoffeln<br />

Rh<strong>ein</strong>isches Apfelkraut<br />

Salate, Gurken, Feldsalat und<br />

Tomaten <strong>von</strong> der Insel Reichenau<br />

Schrobenhauser Spargel<br />

Spreewälder Gurken,<br />

Spreewälder Meerrettich<br />

Tettnager Hopfen<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 11

g.t.S.<br />

Zusammenfassung<br />

K<strong>ein</strong>e geografische Herkunft,<br />

sondern nur <strong>ein</strong>e traditionelle<br />

Rezeptur oder <strong>ein</strong> traditionelles<br />

Herstellungsverfahren des<br />

Produkts<br />

Backwaren Aachener Printen<br />

Bremer Klaben<br />

Dresdner Stollen<br />

Lübecker Marzipan<br />

Meißner Fummel<br />

Nürnberger Lebkuchen<br />

Salzwedeler Baumkuchen<br />

Fisch Holst<strong>ein</strong>er Karpfen<br />

Bier 11 Biere<br />

Oberpfälzer Karpfen<br />

Schwarzwaldforelle<br />

Öl Lausitzer L<strong>ein</strong>öl<br />

W<strong>ein</strong> Hessischer Apfelw<strong>ein</strong><br />

18 neue Anträge<br />

k<strong>ein</strong>e Meldungen <strong>für</strong> Deutschland<br />

In Deutschland tragen sechs Lebensmittel und 24 Mineralwasser die EU-Kennzeichnung g.U.<br />

Im vergangenen Jahr wurden vier Neuanträge gestellt. Im Vergleich dazu hat all<strong>ein</strong> Italien 162<br />

Produkte in dieser Kategorie registriert oder zur Anmeldung angegeben.<br />

Im Bereich g.g.A. sind 49 Produkte registriert und 18 neu angemeldet worden. Italien hat 102<br />

Produkte mit diesem Zeichen registriert oder angemeldet.<br />

Das Antragsverfahren ist mit hohem zeitlichem und bürokratischem Aufwand versehen,<br />

sodass bisher wenige Organisationen/Antragsteller in Deutschland diesen Weg der Auslobung<br />

der Regionalität gegangen sind.<br />

Gleichzeitig gibt es <strong>ein</strong>e Diskussion um den Wert der g.g.A.-Kennzeichnung, da hier der<br />

Rohstoffbezug nicht berücksichtigt wird, was jedoch aus Verbrauchersicht gefordert wird.<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 12

2.2 Regionalsiegel/-marken des Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandels<br />

Das Thema Regionalität wird beim Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandel auf zwei unterschiedlichen Wegen<br />

angegangen. Auf der <strong>ein</strong>en Seite besitzen <strong>ein</strong>ige Handelsketten <strong>ein</strong>e eigene regionale<br />

Handelsmarke (Privat-Label). Diese regionalen Handelsmarken treten mit eigenem Logo und<br />

Verpackung auf und werden wie klassische Marken durch den Markeninhaber geführt. Es gibt<br />

k<strong>ein</strong>e <strong>ein</strong>heitlichen Regeln beziehungsweise Qualitätsstandards, besonders was den<br />

Rohstoffbezug aus der Region angeht. In den meisten Fällen wird die Definition der Region<br />

gleichgesetzt mit der Vertriebsregion, was selten politisch-administrativen Grenzen oder<br />

geografischen Landschaftsräumen entspricht. Daher findet man bei den Markennamen der<br />

Handelsunternehmen eher Wortfelder mit ungenauer Regionsbeschreibung wie beispielsweise<br />

Heimat, Von Hier, Küstengold, Norden/Nordisch. Denn <strong>ein</strong>e klare Regionsabgrenzung über<br />

<strong>ein</strong>en Markennamen würde <strong>ein</strong>e Einschränkung des Vertriebsgebietes bedeuten.<br />

Bei der Marke „Unser Norden“ ist zum Beispiel nur der Verarbeitungsort ausschlaggebend, der<br />

Rohstoffbezug dagegen zweitrangig. Die EDEKA Südwest hat <strong>ein</strong> anderes Konzept: Bei der<br />

regionalen Handelsmarke „Unsere Heimat“ werden nur Rohwaren und Produkte verarbeitet, die<br />

den Qualitätsregeln der Länderzeichen Hessen, Baden-Württemberg, Rh<strong>ein</strong>land-Pfalz oder<br />

Saarland entsprechen. Damit wird die EDEKA Südwest Marke „Unsere Heimat“ mit <strong>ein</strong>em<br />

externen Qualitäts- und Kontrollsystem zusätzlich aufgewertet, um <strong>ein</strong>e größere<br />

Glaubwürdigkeit zu erlangen.<br />

Bei der Edeka Nord Marke „Unsere Heimat“ wird auf die Qualitätsregeln der oben genannten<br />

Länderzeichen verzichtet, da in dem Vertriebsgebiet der EDEKA Nord k<strong>ein</strong>e vergleichbaren<br />

Länderzeichen vorhanden sind.<br />

Tabelle 4: Übersicht EU-Kennzeichnungen <strong>für</strong> die Regionalität<br />

Unternehmen Eigenmarke Logo Regionsdefinition + ggf.<br />

Qualitätskriterien<br />

Bünting Küstengold<br />

(famila)<br />

NaturWert<br />

regional (Combi)<br />

COOP Unser Norden<br />

(„Aus dem<br />

Norden <strong>für</strong> den<br />

Norden“)<br />

„der gesamte Nordwesten“<br />

alle Aufbereitungen und<br />

Veredelungen in der Region:<br />

SH, MV, NI, BB, gelegentlich<br />

Hamburg, Bremen und<br />

Berlin<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 13

EDEKA<br />

Nord<br />

EDEKA<br />

Rh<strong>ein</strong>-Ruhr<br />

EDEKA<br />

Südwest<br />

„Unsere Heimat –<br />

echt und gut“<br />

M<strong>ein</strong> Land<br />

„Unsere Heimat –<br />

echt und gut“<br />

Feneberg Von Hier<br />

LIDL „Ein gutes Stück<br />

Heimat –<br />

Ursprung ist<br />

Heimat“<br />

LIDL „Ein gutes Stück<br />

Heimat “ …<br />

garantiert aus<br />

Bayerischer<br />

Bauernmilch<br />

Netto Ein Herz <strong>für</strong><br />

Erzeuger<br />

„aus dem Absatzgebiet“:<br />

SH, HH, MV, nördliches NI<br />

„regional angebaut“<br />

(Obst und Gemüse)<br />

„aus der Region“: Länder<br />

BW, HE, RLP, SL, Rohstoffe<br />

müssen die <strong>Kriterien</strong> des<br />

entsprechenden<br />

Länderzeichens verbindlich<br />

erfüllen<br />

100 km um Kempten<br />

Biolinie<br />

„aus deutschen Regionen“<br />

Bayern, Nutzung „Geprüfte<br />

Qualität-Bayern“<br />

„deutsche Erzeuger“<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 14

Penny/REWE<br />

Zentral AG<br />

Echt Bayrisch<br />

Echt Nordisch<br />

real Bauernmilch<br />

k<strong>ein</strong>e Angabe<br />

Deutschland<br />

Viele Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandelsunternehmen werben mit dem Thema Regionalität<br />

ausschließlich am POS, mit Handzetteln oder Anzeigen und besitzen k<strong>ein</strong>e eigne regionale<br />

Handelsmarke. Dabei wird die Definition <strong>von</strong> Region auf das jeweilige Vertriebsgebiet des<br />

Händlers beschränkt, welches jedoch oft bundesländerübergreifend ist. Bei der<br />

Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Direktvermarktern wird oft zusätzlich <strong>ein</strong><br />

Kilometerradius <strong>für</strong> die Regionalauslobung benutzt (z. B., maximal 30 Kilometer um den<br />

Marktstandort).<br />

Tabelle 5: Übersicht Werbung des Lebensmittel<strong>ein</strong>zelhandels mit Regionalität<br />

Unternehmen Werbebotschaft Regionsdefinition (ggf. Qualitätskriterien)<br />

EDEKA<br />

Minden-Hannover<br />

Bestes aus unserer Region max. 30 km Umkreis um den jeweiligen Markt;<br />

ab 30 km: „Bestes aus … [Benennung des<br />

Herstellungsortes]“<br />

REWE Dortmund NRW-Heimatprodukte REWE Erzeuger „vor Ort“<br />

REWE Aus unserer Region Erzeuger „vor Ort“<br />

tegut… Regionale Projekte, bevorzugt<br />

regionaler Einkauf und ausschließlich<br />

regionaler Vertrieb<br />

ca. 150 km um Fulda<br />

Kaufland Regionale Projekte, Naturschutz -<br />

Die Regionalen<br />

(Bio-Fachgroßhandel)<br />

Regional ist erste Wahl Erzeuger „vor Ort“<br />

Alnatura Aus der Region Erzeuger „vor Ort“<br />

Basic Aus der Region Erzeuger „vor Ort“<br />

Nachfolgend <strong>ein</strong>ige Beispiele <strong>für</strong> die Regionalwerbung des Einzelhandels.<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 15

Abbildung 1: Edeka Minden - die WEZette, 02.01.2012<br />

Abbildung 2: REWE-Dortmund, 02.01.2012<br />

Abbildung 3: Werbematerial <strong>von</strong> „Die Regionalen“<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 16

Zusammenfassung<br />

Der Lebensmittelhandel geht das Thema Regionalität auf zwei Arten an: a) mit regionalen<br />

Handelsmarken, wobei der Regionenbegriff dem Vertriebsgebiet entspricht und an erster<br />

Stelle der Verarbeitungsort des Erzeugers/Herstellers steht und b) mit Werbung zum Thema<br />

Regionalität. Die Werbung zum Thema Regionalität kann dabei <strong>für</strong> den Verbraucher zu<br />

Verwirrung führen, da meistens nur der Standort des Verarbeitungsunternehmens ausgelobt<br />

wird, jedoch nicht die Herkunft des Rohstoffes oder die Qualität des regionalen<br />

Verarbeitungsprozesses.<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 17

2.3 Regionalinitiativen und -marken<br />

Für die Erfassung der verschiedenen Regionalinitiativen wurden die durch die oben genannten<br />

Schlüsselpersonen gewonnen Adressen verwendet. Zusätzlich wurden verschiedene<br />

wissenschaftliche Studien, die der Bietergem<strong>ein</strong>schaft zur Verfügung standen, ausgewertet:<br />

zum Beispiel die Studie „Regionalsiegel in Deutschland, Dossier <strong>für</strong> das Jahr 2010“ (Familie<br />

Redlich) oder die Studie der Bayerischen Landesanstalt <strong>für</strong> Landwirtschaft „Regionale<br />

Vermarktung, Projektbericht I, Strukturen und Tätigkeitsfelder, Stand Mai/Juni 2010“ Im<br />

Rahmen dieser bayerischen Studie wurden insgesamt 336 Regionalinitiativen aus ganz Bayern<br />

<strong>von</strong> lokaler bis überregionaler Marktbedeutung erfasst und ihre Ziele und Regeln in <strong>ein</strong>er<br />

gem<strong>ein</strong>samen Datenbank veröffentlicht, siehe auch www.lfl.bayern.de/iem/regionalvermarktung/<br />

38914/. Die in dieser Datenbank aufgeführten Initiativen konnten in der Kürze der Zeit <strong>für</strong> die<br />

geforderte Übersicht nicht alle berücksichtigt werden. Vergleichbare Studien, wie die aus<br />

Bayern, sind unseres Wissens <strong>für</strong> andere Bundesländer nicht durchgeführt worden. Die <strong>von</strong> uns<br />

erfassten und betrachteten Adressen <strong>von</strong> Regionalinitiativen und -marken betragen circa 220.<br />

Die betrachteten Initiativen und -marken wurden in <strong>ein</strong>e Übersichtstabelle mit den folgenden<br />

Rubriken <strong>ein</strong>gefügt: Bundesland, Marke, Gebietskulisse/Transparenz, Standards,<br />

Produktionstiefe, Vergabe/Kontrolle, Zusatzkriterien.<br />

Die nachfolgende Übersicht zeigt die betrachteten Initiativen in den verschiedenen<br />

Bundesländern. Eine ausführliche Auflistung aller Initiativen befindet sich im Anhang (siehe<br />

Anhang 12.1, Übersichtstabelle Regionalinitiativen).<br />

Tabelle 6: Anzahl der betrachteten Initiativen<br />

Bundesland betrachtete Initiativen<br />

Bayern 63<br />

Baden-Württemberg 39<br />

Brandenburg 2<br />

Brandenburg/Berlin 2<br />

Bremen 2<br />

Hamburg 2<br />

Hessen 10<br />

Mecklenburg-Vorpommern 5<br />

Niedersachsen 21<br />

Nordrh<strong>ein</strong>-Westfalen 8<br />

Rh<strong>ein</strong>land-Pfalz 10<br />

Saarland 6<br />

Sachsen 7<br />

Sachsen-Anhalt 1<br />

Schleswig-Holst<strong>ein</strong> 5<br />

Thüringen 2<br />

Gesamt 185<br />

Dabei unterscheiden sich die <strong>ein</strong>zelnen Regionalinitiativen und -marken deutlich in der<br />

Definition der Region, der Produktionstiefe bei verarbeiteten Produkten, dem Kontroll- und<br />

Zertifizierungssystem und den Zusatzkriterien.<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 18

So gibt es Regionsdefinitionen, die als Regionsgrenze Landkreise, Stadtgrenzen,<br />

Regierungsbezirke, Kilometerangaben oder Landschaftsräumen haben. Bei der Regulierung<br />

des Rohstoffbezuges reichen die <strong>Kriterien</strong>vorgaben <strong>von</strong> 10 über 50 Prozent (Spreewald) bis zu<br />

90 bis 100 Prozent Bezug (Soo Nahe) der Hauptrohware aus der Region. Bei dem<br />

Betrachtungspunkt Kontrollen/Zertifizierung findet man bei den betrachteten Regionalinitiativen<br />

die gesamte Bandbreite, <strong>von</strong> der Selbstkontrolle bis zum fünfstufigen Kontrollsystem. Ebenso<br />

findet man bei den Zusatzkriterien Vorgaben wie Fairness, Tierwohl, Umweltschutz bis zum<br />

dualen Modell (Kooperation <strong>von</strong> ideellem Ver<strong>ein</strong> und wirtschaftlichem Träger).<br />

Nachfolgend <strong>ein</strong>e exemplarische Übersicht der Vielfalt der verschiedenen Regionalinitiativen<br />

Tabelle 7: Übersicht Vielfalt der Regionalinitiativen<br />

Marke Regionsgrenze Produktionstiefe<br />

verarbeitete Produkte<br />

Landkreise, Städte<br />

Regierungsbezirke<br />

und angrenzende<br />

Landschaftsräume<br />

km-Radius<br />

Landkreise<br />

Landschaftsraum<br />

Landschaftsraum,<br />

Landkreise<br />

Bundesland<br />

Landschaftsraum<br />

Landschaftsraum<br />

Tierzukauf regional/<strong>von</strong><br />

anerkannten Zulieferern<br />

Kontrollen/<br />

Zertifizierung<br />

je nach<br />

Teilbereich<br />

intern/extern<br />

- 5-stufiges<br />

Kontrollsystem<br />

- eigener<br />

Standard und<br />

Kontrollen<br />

Rohstoffe nach Kapazität,<br />

Hauptwertschöpfung<br />

mind. 10 % der<br />

Verarbeitung/Vermarktung/<br />

Verbrauch<br />

produktspezifisch: 70 bis<br />

100 %<br />

mind. 70 % Gewichtsanteil,<br />

Verarbeitung in der Region<br />

mind. 50 %<br />

90 % der Rohwaren<br />

3-stufiges<br />

Kontrollsystem,<br />

Zeichenvergabe<br />

<strong>für</strong> 3 Jahre<br />

intern: jährliche<br />

Überprüfungen,<br />

terminiert vor<br />

Ort,<br />

Zertifizierung<br />

jährlich<br />

regelmäßige<br />

externe<br />

Kontrollen<br />

mind. 1x<br />

jährlich, extern<br />

3-stufiges<br />

Kontrollsystem,<br />

intern/extern,<br />

Markennutzung<br />

<strong>für</strong> je 1 Jahr;<br />

g.g.A. Kontrollen<br />

3-stufiges<br />

Kontrollsystem<br />

Zusatzkriterien<br />

Duales Modell<br />

Duales Modell<br />

Duales Modell,<br />

Nachhaltigkeit,<br />

Fairness<br />

Artgerechte<br />

Tierhaltung<br />

Duales Modell,<br />

Naturschutz,<br />

Schulungen<br />

gentechnikfrei,<br />

Tierwohl<br />

Duales Modell,<br />

Fortbildungen,<br />

Arbeitsplätze<br />

Umweltschutz,<br />

gentechnikfrei,<br />

Tierwohl<br />

Anbauweise <br />

bio/konventionell <br />

bio/konventionell <br />

konventionell <br />

konventionell <br />

bio/konventionell <br />

bio/konventionell <br />

bio/konventionell <br />

konventionell <br />

bio/konventionell<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 19

Zusammenfassung<br />

Eine allumfassende Übersicht über die existierenden Regionalinitiativen und -marken in ganz<br />

Deutschland ist in der vorgegebenen Projektlaufzeit nicht möglich. Nach Auswertung der<br />

Literatur und nach Aussagen <strong>von</strong> Experten kann man da<strong>von</strong> ausgehen, dass zwischen 120<br />

und 150 Regionalinitiativen <strong>ein</strong>e regionale Marktbedeutung haben, die über dem lokalen<br />

Verkauf auf dem Wochen- oder Bauernmarkt liegt. Diese Initiativen haben k<strong>ein</strong>en<br />

gem<strong>ein</strong>samen oder vergleichbaren <strong>Kriterien</strong>katalog <strong>für</strong> die Auslobung <strong>von</strong> Regionalität. Die<br />

<strong>Kriterien</strong> bei der Regionenabgrenzung haben entweder r<strong>ein</strong> administrativen bzw.<br />

landschaftsräumlichen Charakter oder weisen Mischformen <strong>von</strong> administrativen und<br />

natürlichen Grenzen auf. Gebietskulissen können beispielsweise Kommunen, Landkreise,<br />

Bundesländer oder Naturlandschaftsräume s<strong>ein</strong>. Die <strong>Kriterien</strong> beim Rohstoffbezug reichen <strong>von</strong><br />

10 bis 100 Prozent aus der Region und beim verbindlichen Kontroll-/Zertifizierungssystem<br />

reicht die Bandbreite <strong>von</strong> der Selbstkontrolle bis zum fünfstufigen Kontrollsystem. Auch bei<br />

den Mitgliedern des Bundesverbandes der Regionalbewegung (BRB), welcher circa 55<br />

Mitglieder vertritt, die in der Regel <strong>ein</strong>e regionale Marktbedeutung haben, sind diese<br />

Spannbreiten in der <strong>Kriterien</strong>auswahl in den <strong>ein</strong>zelnen Statuten und Regelwerken vorhanden.<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 20

2.4 Weitere regionale Kennzeichnungsansätze<br />

Bei verschiedenen Organisationen werden ebenfalls Überlegungen hinsichtlich <strong>ein</strong>er Regionalkennzeichnung<br />

angestellt. So wird beispielsweise bei der DLG (Deutsche Landwirtschafts-<br />

Gesellschaft e.V.) über dieses Thema nachgedacht. Heute schon ist <strong>ein</strong>e zusätzliche<br />

Auslobung des Herstellerortes bei der Prämierung mit den DLG-Medaillen möglich.<br />

Abbildung 4: DLG-Medaillen<br />

Die Agrikom GmbH, Tochtergesellschaft des Deutschen Bauernverbands, der<br />

Bundesver<strong>ein</strong>igung der Deutschen Ernährungsindustrie und des Zentralverbands des<br />

Deutschen Handwerks, promotet zurzeit das alte Herkunftszeichen: „Aus deutschen Landen<br />

frisch auf den Tisch“. Markeninhaber ist die GAL (Gesellschaft <strong>für</strong> Absatzförderung der<br />

Deutschen Landwirtschaft e.V.). Das Zeichen wird vergeben, wenn die Produkte zumindest zu<br />

75 Prozent aus deutschen Rohstoffen bestehen.<br />

Abbildung 5: Herkunftszeichen: „Aus deutschen Landen frisch auf den Tisch“<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 21

3 Erarbeitung und Darstellung der <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong><br />

Regionalität<br />

Ausgangspunkt <strong>für</strong> die Erarbeitung <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> die Regionalität ist <strong>ein</strong>e klare Beschreibung<br />

und Definition des Regionenbegriffs. Dabei wurde das Thema <strong>von</strong> zwei Seiten bearbeitet:<br />

a) aus Sicht der wissenschaftlichen Literatur, speziell der Geografie und<br />

b) aus Sicht des Verbrauchers.<br />

3.1 Regionsdefinitionen in Wissenschaft und Praxis<br />

3.1.1 Regionsdefinition in der Literatur<br />

Das Wortfeld Region wird b<strong>ein</strong>ahe inflationär gebraucht; in allen Bereichen <strong>von</strong> Wirtschaft über<br />

Handel hin zur Alltagssprache und Wissenschaft finden der Begriff der Region und s<strong>ein</strong>e<br />

Ableitungen Verwendung, was zu <strong>ein</strong>er großen Unschärfe der Begrifflichkeit führt (Hock 2005,<br />

S. 9). Der Begriff der Region kann sehr unterschiedlich definiert werden, wobei die jeweilige<br />

Definition <strong>von</strong> der Intention der Regionalisierung abhängt (Werlen 1997). In erster Linie geht es<br />

darum, <strong>ein</strong>en konkreten Raum, das heißt <strong>ein</strong>en dreidimensionalen Ausschnitt aus der<br />

Erdoberfläche, abzugrenzen. Eine Region wird als <strong>ein</strong>e gewissermaßen homogene Einheit<br />

wahrgenommen, die sich durch bestimmte Eigenschaften <strong>von</strong> den angrenzenden Gebieten<br />

unterscheidet. Im Folgenden <strong>ein</strong>e pragmatische Grob<strong>ein</strong>teilung:<br />

1. Im weitesten Sinne ist <strong>ein</strong>e Region <strong>ein</strong>e geografisch-räumliche Einheit mittlerer Größe, das<br />

heißt unterhalb der nationalen und oberhalb der kommunalen/lokalen Ebene: zum Beispiel<br />

<strong>ein</strong> Bundesland, Natur-/Landschaftsraum, Landkreis oder Ähnliches, das sich funktional<br />

oder strukturell nach außen abgrenzen lässt (vgl. Blotevogel et al. 1989, S. 70, Hock 2005,<br />

S. 13, Leser 2005).<br />

2. In der Landeskunde versteht man unter Region <strong>ein</strong> meist historisch und/oder administrativ<br />

bedingtes Territorium, das manchmal auch mehr oder weniger mit Naturräumen oder Teilen<br />

<strong>von</strong> diesen identisch s<strong>ein</strong> kann. Die Abgrenzung kann sowohl natur- als auch sozialwissenschaftlich<br />

abgeleitet s<strong>ein</strong> 1 . In Bezug auf Versorgungsstrukturen könnte <strong>ein</strong> Radius <strong>von</strong> 50<br />

bis 100 Kilometern gelten (vgl. Leser 2005 sowie Sauter und Meyer 2003, S. 25).<br />

3. In der Raumplanung sind Regionen die Planungs<strong>ein</strong>heit <strong>für</strong> die Regionalplanung.<br />

Dementsprechend geben Verwaltungsgrenzen die Gliederung vor. Eine Region wird in der<br />

Regel aus mehreren Landkreisen und eventuell kreisfreien Städten gebildet, wobei man sich<br />

heute bei der Einteilung zunehmend an Praxisbedürfnissen orientiert und sozioökonomischpolitische<br />

Handlungsprozesse stärker gewichtet (vgl. Leser 2005).<br />

4. Im Verständnis <strong>von</strong> Region als Handlungs- und Erfahrungsraum stehen „die handelnden<br />

Menschen im Vordergrund, ihr Handlungsfeld wird zur Bemessungsgrenze <strong>für</strong> die Region.<br />

Auf der lokalen Handlungsebene erfolgt <strong>ein</strong>e Orientierung meist an <strong>ein</strong>em selbst<br />

erarbeiteten Verständnis <strong>von</strong> Regionalität“ (Czech et al. 2002, S. 10, zit. nach Sauter und<br />

Meyer 2003, S. 25).<br />

1<br />

D.h. anhand naturräumlicher/landschaftlicher, politisch-administrativer, kulturell-historischer, demographischer<br />

oder wirtschaftlicher Gegebenheiten<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 22

Zusammenfassung<br />

Unter „Region“ versteht man <strong>ein</strong>en Teilraum Deutschlands, größenmäßig zwischen nationaler<br />

und lokaler Ebene, also zum Beispiel <strong>ein</strong> Bundesland, <strong>ein</strong> Natur-/Landschaftsraum oder <strong>ein</strong>e<br />

kl<strong>ein</strong>ere Raum<strong>ein</strong>heit mit kulturell-historischem Hintergrund, die vom Menschen je nach<br />

Intention oder Fragestellung anhand bestimmter Merkmale <strong>von</strong> anderen abgegrenzt wird.<br />

3.1.2 Regionalität und regionale Lebensmittel<br />

In Bezug auf Regionalvermarktung verbindet man mit Regionalität gem<strong>ein</strong>hin regionale<br />

Lebensmittel, das heißt „Erzeugnisse mit geografischer Herkunftsidentität“ und Produkte, deren<br />

Herkunft aus <strong>ein</strong>er bestimmten Region <strong>für</strong> den Konsumenten erkennbar ist. Die Herkunft <strong>ein</strong>es<br />

regionalen Produktes ist also transparent und wird dem Konsumenten kommuniziert. „Die<br />

meisten Konsumenten haben <strong>ein</strong> emotional-assoziatives Verständnis <strong>für</strong> den Begriff<br />

Regionalität.“ (Kaliwoda, 2007, S. 6, zit. nach Fahrner 2010, S. 5).<br />

„Als regionale Lebensmittel werden solche verstanden, deren Herkunft geografisch verortet und<br />

<strong>ein</strong>gegrenzt werden kann.“ (Sauter und Meyer 2003, S. 28). Sauter und Meyer regen an, die<br />

Produkte auch bezüglich ihrer Vermarktung zu unterscheiden: Das heißt aufzuzeigen, ob sich<br />

Herkunftsregion und Absatzregion entsprechen oder die Vermarktung auch überregional<br />

beziehungsweise im Falle regionaler Spezialitäten international geschieht.<br />

3.1.3 Regionalbewussts<strong>ein</strong> und Heimat<br />

Als Grundlage <strong>für</strong> Regionsdefinitionen dient zuweilen auch das jeweilige Regionalbewussts<strong>ein</strong><br />

oder die regionale Identität. Darunter versteht man das Zusammengehörigkeitsgefühl der<br />

Bevölkerung <strong>ein</strong>es bestimmten Teilraums über der lokalen Ebene innerhalb <strong>ein</strong>es Staates. Die<br />

Bevölkerung fühlt sich bewusst als Einwohner des betreffenden Raumes, den sie als ihre<br />

Heimat betrachtet. Regionalbewussts<strong>ein</strong> wurzelt häufig in <strong>ein</strong>er gem<strong>ein</strong>samen, <strong>von</strong> den<br />

anderen Landesteilen unterschiedlichen Geschichte, in gem<strong>ein</strong>samen Sitten und Gebräuchen,<br />

im Dialekt usw. und kann gezielt gefördert oder beworben werden. Dabei ist <strong>ein</strong>e erdräumliche<br />

Abgrenzbarkeit der Region/Raum<strong>ein</strong>heit zur Bildung <strong>von</strong> Identität <strong>von</strong> Vorteil (vgl. Leser 2005<br />

und Hock 2005, S. 13).<br />

Im Zusammenhang mit Regionalität darf auch der Verweis auf die „Heimat“ nicht fehlen. Heimat<br />

bedeutet ursprünglich Heimstätte, also Grundbesitz. Mittlerweile versteht man darunter <strong>ein</strong>e<br />

relativ eng, aber meist unscharf umgrenzte Umwelt, mit der der Einzelne durch Geburt, lange<br />

Wohndauer, Lebensumstände usw. emotional verbunden ist (vgl. Leser 2005). Heimat wird<br />

noch weniger als Region nach administrativen Grenzen definiert. Heimat ist das unmittelbare<br />

Lebensumfeld, das durch vertraute Normen und Konventionen Sicherheit bietet; <strong>ein</strong> Ankerpunkt<br />

innerhalb <strong>ein</strong>er sich immer schneller wandelnden Welt.<br />

Region wird <strong>von</strong> vielen Akteuren mit Heimat gleichgesetzt, entspricht also <strong>ein</strong>em biografisch<br />

definierten Raum. Zur geografischen Lokalisierbarkeit <strong>von</strong> Heimat darf der Aspekt <strong>von</strong> Heimat<br />

als Beziehungsgeflecht nicht vernachlässigt werden. Wichtig sind dabei Identifikation,<br />

Zugehörigkeits- und Zusammengehörigkeitsgefühl. Das Heimatgefühl kann als Voraussetzung<br />

<strong>für</strong> soziales Engagement in der Region sowie <strong>für</strong> regionalen Konsum angesehen werden. Man<br />

kann vermuten, dass Region in gewisser Weise nur Heimat als Begrifflichkeit abgelöst hat,<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 23

denn auch in der Kommunikation wird versucht, die Inhalte <strong>von</strong> Heimat auf Region zu<br />

übertragen (Hock 2005, S. 212ff), was in der Regel positive Auswirkungen auf die<br />

Wahrnehmung <strong>von</strong> Produkten hat (vgl. Alvensleben 1999, 2001). Dies wird in der folgenden<br />

Abbildung schematisch dargestellt.<br />

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Regionalisierungsprozesses und dessen Wirkung<br />

auf die Produktwahrnehmung<br />

Zusammenfassung<br />

Heimat als angeeigneter Raum hat sowohl räumliche als auch soziale Komponenten, die sich<br />

durch ihre Einmaligkeit in der Wahrnehmung des Menschen auszeichnen. Im Bezug auf<br />

Konsum wirkt sich die Verbindung <strong>von</strong> Heimat mit <strong>ein</strong>em Produkt in der Regel positiv auf<br />

dessen Wahrnehmung aus.<br />

3.1.4 Regionsdefinitionen der Regionalinitiativen<br />

Regionalinitiativen sind <strong>ein</strong>e der Hauptakteursgruppen im Themenfeld der Regionalität in Bezug<br />

auf die Vermarktung <strong>von</strong> Lebensmitteln. Im Folgenden wird daher aufgezeigt, wie<br />

Regionalinitiativen ihre jeweilige Region definieren.<br />

3.1.4.1 Regionalinitiativen<br />

Regionalinitiativen sind kl<strong>ein</strong>räumige Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebssysteme, deren<br />

Erzeugung und Produktion, Veredelung und Verbrauch in derselben abgegrenzten Region<br />

(Gebietskulisse) erfolgt, oder Dienstleister, die durch verschiedene Dienstleistungen die<br />

Wertschöpfung in der Region erhöhen (vgl. Bayerische Landesanstalt <strong>für</strong> Landwirtschaft 2011,<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 24

S. 11). Nach Hock (2005, S. 18ff) 2 wollen alle Regionalinitiativen die <strong>Entwicklung</strong> ihrer<br />

jeweiligen Region fördern. Dies betrifft vor allem die nachhaltige Regionalentwicklung, inklusive<br />

Naturschutz und die (wirtschaftliche) Stärkung der ländlichen Strukturen. Prämisse ist es dabei,<br />

gemäß der Agenda 21-Grundsätze, durch lokales Handeln globalen Problemen zu begegnen 3<br />

(vgl. Hock 2005, S. 21, S. 189). Die Regionalbewegung geht auf unterschiedliche soziale<br />

Bewegungen zurück, wobei Regionalisierung als komplementäre <strong>Entwicklung</strong> zur<br />

Globalisierung zu verstehen ist.<br />

Das Voranschreiten der Globalisierung bringt wachsendes Unbehagen hervor. Es steigt die<br />

Sehnsucht nach Rückhalt in überschaubaren Lebenskreisen und „viele Menschen wollen das<br />

Gefühl haben, die Dinge überblicken zu können und nicht <strong>ein</strong>em anonymen Geschehen<br />

ausgeliefert zu s<strong>ein</strong>“ (Göppel 2000, S. 6). Die Auswirkungen der Globalisierung werden als<br />

Bedrohung empfunden, wenngleich die Vorstellungen <strong>von</strong> dem, was Globalisierung genau ist,<br />

aus<strong>ein</strong>andergehen und die damit verbundene marktwirtschaftlich-kapitalistische Gesellschaftsordnung<br />

kaum infrage gestellt wird. Region ist in der Wahrnehmung der <strong>von</strong> Hock befragten<br />

Akteure k<strong>ein</strong> Globalisierungsgegenentwurf, sondern <strong>ein</strong> Rückzugsgebiet <strong>für</strong> <strong>ein</strong>e <strong>von</strong> der<br />

Globalisierung überforderte Gesellschaft. Dabei würde aus der Feststellung „Jeder Mensch hat<br />

Wurzeln“ die Forderung „Jeder Mensch braucht Wurzeln“. Es ist die Region, so wird betont, die<br />

dieses „Wurzeln in <strong>ein</strong>er globalisierten Welt“ ermöglicht (Hock 2005, S. 196).<br />

Die Anzahl <strong>von</strong> Projekten und <strong>Entwicklung</strong>skonzepten mit Bezug zur regionalen Land- und<br />

Ernährungswirtschaft steigt kontinuierlich, wobei <strong>ein</strong>e vollständige Übersicht bislang offiziell<br />

nicht existiert. Die umfassendste Übersicht bietet <strong>ein</strong> Verzeichnis des Deutschen Verbandes <strong>für</strong><br />

Landschaftspflege e.V., worin Regionalinitiativen und -projekte aus dem gesamten<br />

Bundesgebiet gelistet sind (www.reginet.de). Nach der letzten Aktualisierung Ende 2007 waren<br />

darin über 500 Regionalinitiativen gelistet, 2001 waren circa 350 und 1996 erst circa 120<br />

gelistet. Dabei wurden klassische Direktvermarkter und etablierte kooperative<br />

Vermarktungsformen, wie zum Beispiel Bauernmärkte, nicht berücksichtigt. Ein Großteil der<br />

erfassten Projekte und Initiativen befasst sich mit der regionalen Vermarktung<br />

landwirtschaftlicher Produkte. 1996 stammten noch fast 40 Prozent der erfassten Initiativen aus<br />

dem Bundesland Bayern, seitdem nahm auch der Anteil <strong>von</strong> Initiativen aus den östlichen<br />

Bundesländern zu (vgl. Kullmann 2007).<br />

3.1.4.2 Begriffsdefinitionen der Regionalinitiativen<br />

Die Diskussion über genaue <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> die Definition <strong>von</strong> Regionen ersch<strong>ein</strong>t vielen<br />

Mitgliedern <strong>von</strong> Regionalinitiativen müßig und wird als Lähmung der eigentlichen Arbeit<br />

gesehen. Sie wird als wenig zielführend erachtet und birgt das Risiko, pragmatische<br />

Abgrenzungen als gegebene Raum<strong>ein</strong>heiten zu verstehen (vgl. Hock 2005). Klare<br />

Abgrenzungen sind darüber hinaus vor allem <strong>für</strong> Förderanträge sehr wichtig. Zudem stellt die<br />

Zweckmäßigkeit der Gebietskulisse <strong>ein</strong> wichtiges Erfolgskriterium <strong>ein</strong>er Regionalinitiative dar<br />

(Kullmann 2004, S. 6). Dementsprechend heterogen sind die vorliegenden Regions-<br />

2 Hock definiert nicht nach festgelegten <strong>Kriterien</strong>. Stattdessen nutzt sie die eigenen Aussagen der<br />

Regionalinitiativen, die sich als solche bezeichnen und bleibt damit vorurteilsfrei. Nach Radtke, 1992. S. 9, zit.<br />

nach HOCK 2005, S. 18) sind Initiativen der Regionalbewegung bzw. „alle kooperativen Aktivitäten […], die auf<br />

lokaler und regionaler Ebene kontinuierlich und institutionalisiert <strong>ein</strong>e verbesserte Zusammenarbeit und Nutzung<br />

vorhandener wirtschaftlicher, politischer, administrativer, wissenschaftlicher und anderer Potenziale und<br />

Ressourcen zum Ziel haben.“<br />

3 Dies ergibt sich auch aus der Entstehungsgeschichte vieler Regionalinitiativen in Folge der Rio-Nachhaltigkeits-<br />

konferenz 1992.<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 25

abgrenzungen der Initiativen. „Gemessen daran, dass sämtliche Zielsetzungen und<br />

strategischen Orientierungen in der Regionalbewegung untrennbar vom Begriff der Region - vor<br />

allem als <strong>ein</strong>e normative Idee - geknüpft ist, […] wird der Frage, was eigentlich unter Region<br />

und Regionalität zu verstehen ist, jedoch erstaunlich selten nachgegangen“ (Hock 2005,<br />

S. 171).<br />

Hock (2005, S. 258) beobachtet, dass „die meisten Initiativen die Region als etwas objektiv<br />

Gegebenes und Unverrückbares ansehen“. Der Entstehungszusammenhang der Region sei<br />

sehr schnell vergessen und man rede <strong>von</strong> „der Region, als sei diese schon immer vorhanden“.<br />

Dies stelle insofern <strong>ein</strong> Problem dar, als die Regionsabgrenzung selbst Teil der Zielsetzungen<br />

der Initiativen würde, statt am Entwurf <strong>ein</strong>es Gegenmodells zu Leitbildern <strong>ein</strong>er globalisierten<br />

Welt zu arbeiten.<br />

Die gelisteten Regionalinitiativen grenzen ihre jeweilige Region in der Regel pragmatisch<br />

anhand folgender <strong>Kriterien</strong> ab: Administrative Grenzen, Landschaftsräume anhand natürlicher<br />

oder angelehnt an administrative Grenzen, oder Radius. Diese sind im Folgenden tabellarisch<br />

und grafisch dargestellt.<br />

Tabelle 8: Abgrenzung <strong>von</strong> Regionen<br />

Politisch-administrativ Natur-/Landschaftsraum Entfernung<br />

Regierungsbezirk<br />

(z. B. Genussregion Oberfranken)<br />

Einzelner Landkreis<br />

(z. B. Berchtesgadener Land)<br />

Mehrere Landkreise<br />

(z. B. Unser Land)<br />

natürliche Grenzen<br />

(z. B. Eifel, Dachmarke Rhön)<br />

Landkreisgrenzen in Anlehnung an<br />

Landschaftsraum<br />

(z. B. Schwäbische Alb)<br />

km-Radius um landschaftliche<br />

Besonderheit (z. B. Hesselberger: 30<br />

km um den Hesselberg)<br />

km vom Standort<br />

(z. B. Von Hier (Feneberg): 100 km<br />

um Kempten)<br />

Abbildung 7: Gebietskulissen ausgewählter Regionalinitiativen in Süddeutschland<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 26

Zusammenfassung<br />

Die Regionsdefinitionen <strong>von</strong> Regionalinitiativen spiegeln die vorangehend erläuterten<br />

Möglichkeiten, Regionen abzugrenzen, wider. Es handelt sich dabei um pragmatische<br />

Zuschnitte, je nach Intention zumeist unter Zuhilfenahme <strong>von</strong> bereits existenten<br />

Grenzziehungen natur-/landschaftsräumlicher oder politisch-administrativer Art. Alle sind<br />

kl<strong>ein</strong>er als das Bundesland, in dem sie liegen und größer als <strong>ein</strong>zelne Orte.<br />

3.1.5 Überschneidungen und Transparenz<br />

Aus den unterschiedlichen Möglichkeiten, Regionen abzugrenzen, ergeben sich zahlreiche<br />

Überschneidungen <strong>von</strong> Gebietskulissen, wie in Süddeutschland an den Beispielen<br />

Schwäbische Alb, ProNah, Unser Land und Von Hier (Feneberg) deutlich wird. In der<br />

Konsequenz werden manche Gebiete <strong>von</strong> mehr als zwei Regionalinitiativen gleichzeitig<br />

abgedeckt. Damit stehen nach Kullmann (2007, S. 3) die jeweiligen Marken zunehmend<br />

mit<strong>ein</strong>ander im Wettbewerb um Handelspartner und Kunden.<br />

Insofern sind <strong>ein</strong>erseits Forderungen nach <strong>ein</strong>heitlichen <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> die Definition <strong>von</strong><br />

Regionen im Rahmen der Regionalvermarktung verständlich. Andererseits ist dies aufgrund der<br />

Vielzahl der bestehenden und etablierten Initiativen sowie deren unterschiedlichen<br />

Entstehungsgeschichten und Marketingstrategien kaum umsetzbar, ohne die Autonomie der<br />

Initiativen zu beschneiden und ihrer Entstehungsgeschichte unrecht zu tun. Transparenz und<br />

leichte Einsehbarkeit der jeweiligen Regionsdefinition <strong>für</strong> die Kunden ist daher <strong>ein</strong>e Qualität,<br />

durch die sich Regionalinitiativen profilieren können.<br />

3.2 Regionsdefinition im Hinblick auf Verbrauchererwartungen<br />

3.2.1 Konsummotivationen<br />

Der Kauf regionaler Produkte befriedigt sowohl rationale als auch emotionale Bedürfnisse. Zum<br />

<strong>ein</strong>en weiß der Verbraucher, dass er zur wirtschaftlichen Stärkung des ländlichen<br />

Raumes/s<strong>ein</strong>er Region beiträgt und befriedigt damit s<strong>ein</strong> ökologisches Gewissen. Zum Anderen<br />

ist regionaler Konsum als Ausgleichstrend <strong>ein</strong>e Möglichkeit, das Bedürfnis nach Verankerung<br />

zu befriedigen, das durch globalisierungsbedingte Entwurzelung entsteht 4 . Die Unschärfe des<br />

Begriffes Region erlaubt s<strong>ein</strong>e Aufladung mit emotionalen Botschaften wie „Heimat“, „Hier“,<br />

„Gutes“ oder Ähnlichem. Dadurch gelingt es, sowohl rationale als auch emotionale Bedürfnisse<br />

zu befriedigen.<br />

Alvensleben (1999, 2001) unterteilt mögliche Einflussfaktoren auf die individuelle Präferenz <strong>für</strong><br />

regionale Lebensmittel in kognitive, normative und affektive Prozesse, wie folgende Abbildung<br />

visualisiert.<br />

4 Dazu passt auch das Motto der Regionalbewegung: „Wurzeln in <strong>ein</strong>er globalisierten Welt“<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 27

Abbildung 8: Theoretisches Konstrukt der möglichen Einflussfaktoren auf die individuelle<br />

Präferenz <strong>für</strong> regionale Lebensmittel (Henseleit et al. 2007, S. 8; nach Alvensleben<br />

1999, 2001)<br />

Nicht alle Lebensmittel werden gleich stark mit Regionalität assoziiert. So ist die Präferenz der<br />

Verbraucher bei solchen Lebensmitteln am stärksten ausgeprägt, bei denen die<br />

Kaufentscheidung hauptsächlich mit Frische sowie Vertrauen und Sicherheit zusammenhängt.<br />

Diese Lebensmittel sind Fleisch und Fleischwaren, Milch und Milchprodukte, Eier, Obst und<br />

Gemüse sowie Backwaren. Auch bei Mineralwassern existiert <strong>ein</strong> relativ starker Regionalbezug,<br />

teilweise bei alkoholfreien Erfrischungsgetränken sowie bei Bier und W<strong>ein</strong>. Tendenziell nimmt<br />

mit zunehmendem Verarbeitungsgrad die Bedeutung des Kriteriums regionale Herkunft ab<br />

(Sauter und Meyer 2003, S. 29).<br />

Die Definition des jeweiligen Regionalitätsverständnisses ist sehr heterogen und hat <strong>ein</strong>e große<br />

Bandbreite, wie unter anderem die folgende Abbildung aus <strong>ein</strong>er Fokusgruppenerhebung der<br />

tegut… Gutberlet Stiftung <strong>von</strong> 2011 exemplarisch aufzeigt.<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 28

Für Sie als Unternehmen würde ich sagen, ist die<br />

Region das gesamte Verbreitungs-Gebiet der tegut…<br />

Märkte plus 100 Kilometer Umkreis. Das ist die Region,<br />

wo Lebensmittel her kommen können, dann müsste man<br />

auch in Göttingen, Niedersachsen die gleichen Produkte<br />

haben wie in Weimar oder Franken.<br />

(Fulda)<br />

Regional ist Gotha (Gotha)<br />

Für mich ist die Region<br />

auch das Dreiländereck<br />

und die Rhön. (Wiesbaden)<br />

Abbildung 9: Bandbreite <strong>von</strong> Regionsbezügen (Rutenberg 2011)<br />

3.2.2 Kaufentscheidungsverhalten<br />

M<strong>ein</strong>e Region, das ist ganz klar, ist<br />

der Kreis Fulda, Main-Kinzig-Kreis<br />

schon nicht mehr, Vogelsberg erst<br />

recht nicht und Hersfeld oder<br />

Hünfeld sowieso nicht. (Fulda)<br />

Das Bundesland<br />

(Wiesbaden, Gotha)<br />

Für mich ist der <strong>ein</strong>zelne<br />

Landkreis die Region.<br />

(Wiesbaden)<br />

Verbraucher verhalten sich oft ambivalent, das heißt, ihre Kaufentscheidung entspricht nicht<br />

immer ihren eigentlichen Präferenzen beziehungsweise Überzeugungen. So stellen viele<br />

Studien <strong>ein</strong>en deutlichen Unterschied zwischen subjektiver Bedeutung regionaler Produkte und<br />

der tatsächlichen Kaufentscheidung fest. Dies ist auf die enorme Komplexität der Faktoren, die<br />

die Kaufentscheidung be<strong>ein</strong>flussen, zurückzuführen, <strong>von</strong> denen nicht zuletzt die<br />

Mehrpreisbereitschaft und damit die letztendliche Kaufentscheidung abhängen.<br />

Es besteht Einigkeit darüber, dass dem Wunsch nach Regionalität <strong>ein</strong>e jeweils individuelle<br />

Überzeugung zugrunde liegt. Wie weit die Erwartung „Es soll aus m<strong>ein</strong>er Region kommen“<br />

geht, darüber machen sich Verbraucher in aller Regel wenig Gedanken. Selten wird<br />

beispielsweise die Frage gestellt, ob <strong>ein</strong> regionales Schw<strong>ein</strong> auch mit regionalen Futtermitteln<br />

gefüttert wird oder woher Saatgut und Pflanzensetzlinge kommen. Fragt man Verbraucher<br />

jedoch genauer, erwarten sie mit großer Selbstverständlichkeit, dass sowohl landwirtschaftliche<br />

Vorstufen als auch die Verarbeitung regional sind.<br />

Abschlussbericht:<br />

<strong>Entwicklung</strong> <strong>von</strong> <strong>Kriterien</strong> <strong>für</strong> <strong>ein</strong> <strong>bundesweites</strong> Regionalsiegel<br />

FiBL Deutschland e.V. und MGH GUTES AUS HESSEN GmbH Seite 29

3.2.3 Verbraucherstudien zum Thema Regionalität<br />

Tabelle 9: Übersicht Verbraucherstudien zum Thema Regionalität<br />

Studie Jahr Inhaltszusammenfassung<br />

BVE/GfK:<br />

Consumers’<br />

Choice –<br />

Lebensmittelqualität<br />

im<br />

Verbraucherfokus<br />

DLG-Studie:<br />

Regionalität<br />

aus<br />

Verbrauchersicht<br />

(n=ca. 1.500)<br />

Fresenius<br />

Verbraucherstudie:Lebensmittelqualität<br />

und<br />

Verbrauchervertrauen<br />

bzw.<br />

Verbrauchermacht<br />

(n=je ca. 1.800)<br />

Nestlé Studie:<br />

So is(s)t<br />

Deutschland<br />

(n=4.203)<br />

2011 Für ca. 50 % stellt die Herkunft aus der Region <strong>ein</strong> wichtiges Qualitätskriterium dar.<br />

Ein Großteil der Befragten hält es <strong>für</strong> schwierig, die Qualität <strong>von</strong> Lebensmitteln richtig zu<br />

beurteilen und wünscht sich strengere Kontrollen.<br />

Das größte Vertrauen in Bezug auf Qualitätsaussagen wird Testberichten und<br />

Verbraucherschutzorganisationen entgegengebracht, gefolgt <strong>von</strong> Erzeugern, NGOs und<br />

Qualitätssiegeln.<br />

2011 Besonderheit der Studie: Unterscheidung nach innerdeutschen Regionen und drei<br />

sozialen Milieus.<br />

2011<br />

und<br />

2010<br />

Regionalität als langfristiger Trend, Stichwort: sehr bekannt.<br />

Regionalität <strong>für</strong> fast alle Befragten: „Produkte, die aus der eigenen Region kommen“.<br />

Ca. 50 % verstehen darunter den Großraum um die eigene Stadt, ca. 50 % das eigene<br />

Bundesland. Je weiter südlich und je höher das „soziale Milieu“ desto kl<strong>ein</strong>räumlicher<br />

wird definiert und desto stärker ist die Identifikation mit Liebe zur Region ausgeprägt.<br />

Regionalität betrifft vor allem Frischprodukte wie Obst/Gemüse, Eier,<br />

Fleisch/Wurstwaren und Milchprodukte. Zielgruppen <strong>für</strong> die Vermarktung finden sich<br />

eher in höheren Einkommensklassen. Die Sensibilität <strong>für</strong> die eigene Region korreliert oft<br />

mit dem Interesse an Produkten auch aus anderen Regionen.<br />

Siegel zur Zertifizierung regionaler Produkte wenig bekannt. Markenentscheidungen<br />

hauptsächlich emotional getroffen, wobei sich der Verbraucher auch auf Qualitätssiegel<br />

verlässt. Regionalität ist eher Produktthema, k<strong>ein</strong> ethisches Thema. Dies folgt aus der<br />

Kaufmotivation: Frische aus der eigenen Region; rationale Aspekte wie Transportwege<br />

oder Umweltschonung spielen dagegen <strong>ein</strong>e eher untergeordnete Rolle.<br />

Regionalität ist <strong>ein</strong> sehr emotionales Thema. Daher kann bei undifferenziertem<br />

Wissensstand der Verbraucher werblich leicht auf Allgem<strong>ein</strong>plätze, wie <strong>ein</strong> Verständnis<br />

<strong>von</strong> Deutschland als Region, zurückgegriffen werden. Dies stellt den Handel in die<br />

Verantwortung, die eigene Region zu definieren und authentisch zu kommunizieren.<br />

Verbraucher sind <strong>von</strong> Verpackungsangaben verunsichert. Angst vor allem vor<br />

Falschangaben bezüglich der Inhaltsstoffe, daher Bedürfnis nach Transparenz und<br />

Sicherheit in Form glaubwürdiger Orientierungshilfen.<br />

Mehrzahl der Verbraucher wünscht sich frische, qualitativ hochwertige und gleichzeitig<br />

günstige Produkte, wobei knapp die Hälfte beim Einkauf auf Produkte aus der Region<br />

achtet.<br />

Ost- und Süddeutsche achten überproportional stark darauf, dass gekaufte Lebensmittel<br />

aus der unmittelbaren Umgebung kommen.<br />

Für fast 60 % der Verbraucher hängt die Qualität der Lebensmittel <strong>von</strong> deren Herkunft<br />

ab.<br />

2011 37 % der Befragten kaufen regelmäßig, 44 % gelegentlich Produkte aus der Region;<br />

dabei ist <strong>ein</strong>e Diskrepanz zwischen subjektiver Bedeutung und Mehrpreisbereitschaft<br />

feststellbar.<br />

Unter regionalen Produkten verstehen Verbraucher: zu 51 % Produkte aus der näheren<br />

Umgebung, zu 23 % aus dem eigenen Landesteil, zu 25 % aus dem eigenen<br />

Bundesland, zu 5 % auch <strong>von</strong> weiter weg. In Ostdeutschland betrifft die<br />

Regionsdefinition unterproportional die nähere Umgebung, zugunsten des<br />

Bundeslandes (28 % bzw. 43 %).<br />

Vergleich der Konsummotivationen regional und bio: Beim Kauf <strong>von</strong> Bioprodukten folgt<br />

der Verbraucher eher <strong>ein</strong>em selbstbezogenen Motiv (z. B. Gesundheit). „Regional“ steht<br />