e-Magazin 0.99 CASH

Kunstprojekte des Münchner Künstlers Michael Lapper zum Thema Geld und den vordergründig schönen Schein einer Welt mit billigem Geschäftsmodell

Kunstprojekte des Münchner Künstlers Michael Lapper zum Thema Geld und den vordergründig schönen Schein einer Welt mit billigem Geschäftsmodell

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

ASH<br />

.99<br />

Michael Lapper<br />

niverse

Neues vom Willy-Brandt-Platz<br />

Die Investoren kündigen zum wiederholten Mal die baldige Fertigstellung<br />

der seit Jahren unvollständigen Bebauung an. Mit einer Erweiterung der<br />

vorhandenen Shopping-Mall und einem weiteren Hotel einer internationalen<br />

Kette soll der oft wegen seiner mangelnden Aufenthaltsqualität kritisierte<br />

Willy-Brandt-Platz nun vollendet werden.<br />

GLOBALOCAL<br />

Bevor das Areal dann endgültig zur Warenwohlfühlkonsumwelt<br />

wird, könnte GLOBALOCAL den Willy-Brandt-Platz zu einem Ort<br />

der Auseinandersetzung mit der Gegenwart werden lassen. Mit<br />

Containern – den Warenbehältnissen unserer Zeit – wird am Platz<br />

vorab die fehlende Bebauung und der Säulenportikus ergänzt.<br />

Unterstützt wird GLOBALOCAL unter anderem von gesellschaftlich<br />

starken Partnern wie UniCredibility, new ( b ) o r d e r , FAIRU FAIR,<br />

WarTrade, participate management und poorcapital.<br />

Weitere Informationen auch unter www.here-we-are.net<br />

U<br />

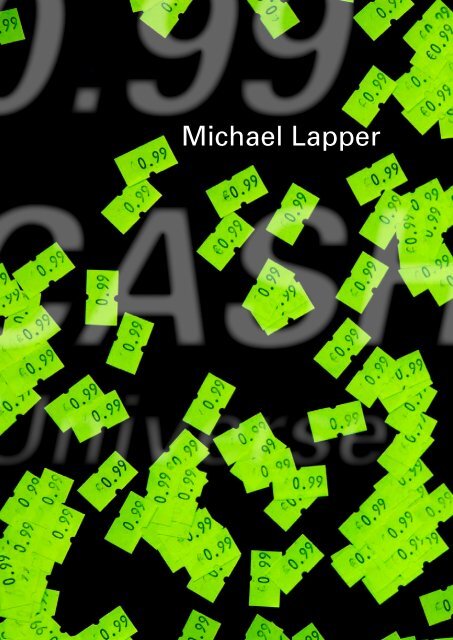

Titelseite: Schräglage<br />

Labels auf Alucobond, 76 x 68 cm<br />

Die nackten Zahlen<br />

<strong>0.99</strong> <strong>CASH</strong> Universe<br />

wird kein<br />

Schuh draus<br />

Mikroprozessorpark<br />

MODUL C<br />

Basel II<br />

TRESOR<br />

UniCredibility<br />

think<br />

big<br />

Neues vom Willy-Brandt-Platz<br />

Unlängst wurde im Bezirksausschuss diskutiert, die unbefriedigende<br />

Situation am Willy-Brandt-Platz in größerem<br />

Maßstab anzugehen. Die bisherigen Maßnahmen hätten<br />

gezeigt, dass mit den bisherigen kleinteiligen Ergänzungen<br />

keine wirklichen Aufenthaltsqualitäten auf dem verwaisten<br />

Platz schafft. (die Stadt hatte 2014 den unwirtlichen Platz<br />

mit quitschbunten Sitzelementen aus Plastik ausgestattet,<br />

die letztlich auch nicht viel bewirkten und zudem wie eine<br />

Art infantiles Playmobil für Erwachsene aussehen).<br />

Nun haben auch die Investoren Union Investment angekünon<br />

Willy-Brandt-Platz at Messestadt-Riem<br />

gut abgehangen<br />

Das muss gut abgehangen sein<br />

wir hier /<br />

here we are<br />

GLOBALOCAL<br />

Messestadt A1 / Nr. 22 eine Plakatreihe vom büro riem buero-riem@t-online.de © 2015 Michael Lapper www.here-we-are.net<br />

BLACK HOLE<br />

Michael Lapper<br />

Heidrun Wanke<br />

Frank Berninger<br />

Ruth Schnurer<br />

Mike Köb<br />

Hier mal was vom Jetzt<br />

Alexis Dworsky<br />

Peter Steinbacher<br />

Groupe Smirage und Künstler des BBK am U Bahnhof Königsplatz

Dieses e - <strong>Magazin</strong> erscheint begleitend zur<br />

Ausstellung <strong>0.99</strong> <strong>CASH</strong>-Universe 2016 in<br />

München Trudering. Dabei geht es um<br />

Geld und den vordergründig schönen<br />

Schein einer Welt mit billigem Geschäftsmodell.<br />

Die nahezu jeden Lebensbereich durchdringende<br />

Kapitalisierung bietet viel Stoff<br />

zur künstlerischen Auseinandersetzung.<br />

Deshalb sind hier noch weitere Entwürfe<br />

und Projekte enthalten, in denen der<br />

Künstler Michael Lapper zum Thema Geld<br />

und zu verwandten Bereichen gearbeitet<br />

hat.<br />

Dazu gehören Entwürfe für variable Glas-<br />

Trennwände und Grünanlagen für Banken,<br />

eine Lichtskulptur an der Universität in<br />

Würzburg und partizipative Projekte über<br />

Umwelt und Stadtgesellschaft im öffentlichen<br />

Raum. Wenn es um Geld geht, geht<br />

es immer auch um Werte, Wertvolles und<br />

Wertloses, und um viele Widersprüchlichkeiten<br />

einer auf Konsum und Wachstum<br />

getrimmten Gesellschaft.

Stellen Sie sich vor, Sie kämen von außerhalb.<br />

Von – sagen wir – wirklich weit außerhalb.<br />

Da ist diese Spiralgalaxie, die Milchstraße.<br />

Schön, wie sie leuchtet, eine Oase des Lichts<br />

im weiten, dunklen All.<br />

Ah, die Erde,<br />

ein Wunder des Lebens und der Schöpfung.<br />

Sie nähern sich und erkennen ernüchtert:<br />

Oh Scheisse –<br />

da dreht sich ständig alles nur um‘s Geld!

<strong>0.99</strong>-Cash-Galaxies No. 2<br />

Estrichplane, Preisetiketten, 3,26 m x 2,85 m, Michael Lapper 2015

Das grob gerasterte Motiv einer Spiralgalaxie.<br />

Die rotierende Sternenmasse besteht aus Zehntausenden<br />

kleiner neongelber Etiketten, wie sie<br />

zur Preisauszeichnung im Einzelhandel verwendet<br />

werden.<br />

Eine ganze Galaxie aus Preisen.<br />

Die Aufkleber sind ausgezeichnet mit <strong>0.99</strong>.<br />

Billig.<br />

Der dunkle Hintergrund des Weltraums besteht<br />

aus der schwarzen Plastikfolie eines Abfallsacks.<br />

Installierte UV-Leuchtstofflampen lassen die neongelben<br />

Etiketten aufleuchten, das Motiv bekommt<br />

einen aus sich heraus strahlenden Charakter: der<br />

schöne Schein des Geldes, dem man als Normalverbraucher<br />

sein Leben lang hinterherjagt. Das bei<br />

Aufgaben für die Allgemeinheit chronisch fehlt.<br />

Und das andererseits Banken aktuell in gewaltigen<br />

Mengen zu günstigsten Konditionen zur Verfügung<br />

gestellt wird, in der Hoffnung, dass sie das<br />

Geld als Kredite in den Wirtschaftskreislauf einspeisen<br />

und diesen ankurbeln.

2016 wird 1 % der Weltbevölkerung mehr als<br />

50 % des gesamten Vermögens besitzen.<br />

Oxfam zum Weltwirtschaftsforum 2015<br />

Sind Sie eine <strong>0.99</strong> %-Person?<br />

Wenn 1% der Bevölkerung über ein Übermaß<br />

an Vermögen und damit verbundenen Möglichkeiten<br />

verfügt, was sind dann die anderen 99%?<br />

Die großformatigen Galaxien und Sternenhaufen<br />

– die nach realen astronomischen Aufnahmen<br />

entstanden sind – könnten auch eine Welt illustrieren,<br />

in der immer mehr Menschen – kleine<br />

<strong>0.99</strong>-Personen – von den Zentrifugalkräften eines<br />

globalisierten Turbokapitalismus herausgeschleudert<br />

werden oder, in Schieflage geraten,<br />

am Rand herunterfallen. Und die Detailaufnahmen<br />

mit umhertreibenden Gruppen grüngelb<br />

leuchtender Preisschilder wirken wie Röntgenaufnahmen<br />

einer zerbröselnden Gesellschaft.

Die meisten Menschen<br />

leben im Treibsand<br />

zwischen Erfolg<br />

und Überflüssigkeit.<br />

Sie kämpfen darum,<br />

nützlich zu bleiben,<br />

wesentlich zu werden –<br />

nicht abzustürzen<br />

in die spätkapitalistischen Müllhalden,<br />

aus denen es keine Rettung gibt.<br />

Ilija Trojanow / der überflüssige Mensch

<strong>0.99</strong>-Cash-Galaxies No. 03 Estrichplane, Preisetiketten, ca. 3,5 x 4,2 m, Michael Lapper 2015

Thomas Steinfeld „So viel Geld“ / Süddeutsche Zeitung, 23. Mai 2014

<strong>0.99</strong>-Cash-Galaxies No. 04 Estrichplane, Preisetiketten, ca. 3,5 x 3,8 m, Michael Lapper 2015

Das ökonomische Gewinnstreben ist von sozialen Rücksichten freigestellt.<br />

Nur so konnte der Kapitalismus zur der historisch beispielllosen Wachstumsgeschichte<br />

werden, die wir kennen. Aber genau deshalb ist auch<br />

die oft beschworene Behauptung, die Wirtschaft sei dazu da, den<br />

Menschen zu dienen und nicht umgekehrt, nur richtig, wenn und<br />

soweit es gelingt, den Kapitaismus zu „domestizieren“ und dem<br />

Gemeinwohl unterzuordnen.<br />

Andreas Zielcke „Institutionell dumm“ /<br />

Süddeutsche Zeitung, 19. März 2015

Messestadt A1 / Nr. 23 eine Plakatreihe vom büro riem buero-riem@t-online.de © 2016 Michael Lapper www.michaellapper.de<br />

<strong>0.99</strong> <strong>CASH</strong> Michael Lapper<br />

Der schöne Schein einer billigen Welt<br />

15. Februar - 18. März 2016<br />

Kulturzentrum Trudering Wasserburger Landstraße 32, 089 - 420 18 911 www . here-we-are. net

Wo wir schon mal beim Geld sind ...

2) Zeitlich konkurrierende Nutzungen:<br />

Bürgerschaftliche und kulturelle Nutzungen haben Vorrang vor privater<br />

und gewerblicher Nutzung. Private und gewerbliche Nutzung sind nur untergeordnet,<br />

zeitlich und räumlich begrenzt zulässig. Sie dürfen bürgerschaftliche<br />

und kulturelle Nutzungen nicht verdrängen oder behindern.<br />

Nutzungsbedingungen des Truderinger Kulturzentrums<br />

Zuallererst: Die freundlichen und aufgeschlossenen Mitarbeiter und Vorstände des Truderinger<br />

Kulturzentrums unterstützten die Ausstellung tatkräftig und waren bei der Einrichtung mit<br />

Equipment behilflich. Aufgrund der verschiedenen Nutzungen erlebt man allerdings im Ausstellungsbetrieb<br />

in Kulturzentren immer wieder Überraschungen. So wurde die zentrale Wand in der<br />

Eingangshalle, auf der über die Ausstellung informiert wird und Exponate hängen, immer wieder<br />

von Ständen und Tischen kommerzieller Anbieter unerreichbar verbaut. Die Vermietung von<br />

Räumlichkeiten bildet bei vielen Kulturzentren eine wesentliche Einnahmequelle, und Regeln und<br />

Vereinbarungen, die kulturellen Nutzungen den Vorrang geben, gelten letztlich wenig. Ob Messe<br />

für Privatenschulen im Ausland, Veranstalter mit Merchandising-Artikeln oder Schuh-Discount-<br />

Verkauf – die Kunst geht dabei immer unter.<br />

Generell kann man sich fragen, ob das Nutzungsmodell „Künstler stellt im Kulturzentrum aus“<br />

der bildenden Kunst einen Dienst erweist. Während der Berufsverband seit langem versucht,<br />

für Künstler eine Ausstellungsvergütung durchzusetzen, verlangt das Truderinger Kulturzentrum<br />

200 Euro Nutzungsgebühr*. Dass Künstler kostenlos die Wände dekorieren, bzw. sogar noch was<br />

dazu zahlen, hat auch nichts mit Förderung des kulturellen„Breitensports“ zu tun (tun sich Hobbykünstler<br />

da leichter?), sondern zementiert nur die prekären und oft selbstausbeuterischen Arbeitsverhältnisse<br />

von Kunstschaffenden. Da wird kein Schuh draus.<br />

Passt nicht nur farblich – sondern hier<br />

auch thematisch ganz gut zueinander

Verbaut, verstellt, verräumt oder gleich ganz gesperrt:<br />

Kunst versus Kommerz, wobei die Kunst auch in eigentlich<br />

kulturellen Institutionen meist den Kürzeren zieht.

Die nackten Zahlen‚<br />

1997 Wettbewerbsentwurf für eine variable Glas-Trennwand in einer Bank<br />

Der mobilen Glaselemente, die außerhalb<br />

der Öffnungszeiten den Schalter- und Officebereich<br />

von dem jederzeit zugänglichen<br />

Eingangsfoyer mit den Selbstbedienungsautomaten<br />

trennt, sollte in der Fläche<br />

großteils mattiert werden. Zugleich würden<br />

grafisch eingearbeitete Zahlenreihen,<br />

die durchsichtig belassen blieben, eine<br />

partielle Durchsicht in die Office-Räume<br />

ermöglichen.<br />

Nichts ist mit einer Bank und der Finanzwelt<br />

eher identifizierbar als Zahlen, da sie<br />

die regulierenden Parameter in den ökonomischen<br />

Prozessen bilden. Zahlen an<br />

sich sind neutral und wertfrei. Erst durch<br />

die Decodierung ihres Inhaltes erhalten sie<br />

eine Bedeutung, ob zum Beispiel jemand<br />

geschäftlich glänzend dasteht oder aber<br />

dem finanziellen Ruin entgegensieht.<br />

Im Zuge der (digitalen) Dienstleistungsgesellschaft<br />

und insbesondere im bargeldlosen<br />

Verkehr lässt sich die Virtualisierung<br />

von Werten besonders gut beobachten.<br />

Die gigantischen Mengen von Kapital, die<br />

täglich an den Börsen der Welt gehandelt<br />

und um den Globus geschickt werden,<br />

sind entmaterialisierte Zahlenkolonnen geworden<br />

(mit freilich sehr realem Werthintergrund<br />

und eventuell drastischen Folgen<br />

für die betroffenen Volkswirtschaften und<br />

deren Bevölkerung).<br />

Dabei ist die Codierung von Inhalten mittels<br />

Zahlen in unserem technischen Zeitalter<br />

mittlerweile in nahezu alle gesellschaftlichen<br />

Bereiche eingezogen.<br />

Die Zusammensetzung der Ziffern in der<br />

Glaswand beruht auf realen Zahlen aus unterschiedlichsten<br />

Bereichen, wie der Nettoneuverschuldung<br />

aller Bundesbürger (inkl.<br />

jedes neugeborenen Babys), das Sparvolumen,<br />

die aktuelle Geldmenge M3, die<br />

Ziehung der Lottozahlen, die statistische<br />

Arbeitslosenzahl, die berechnete DNA-Kette<br />

eines Menschen ...<br />

Im Entwurf dienen diese Zahlen dann als<br />

Gestaltungsfiguren, die sowohl horizontal<br />

als auch vertikal über die Glasfläche verteilt<br />

sind und sich im Zentrum verdichten.<br />

Dabei überschneiden sich die Nummern<br />

und bilden eine eigene, von der Typographie<br />

losgelöste Textur, die sich partiell nicht<br />

mehr unbedingt als Ziffer identifizieren<br />

lässt. Subtil verweist die Textur auf den sich<br />

beschleunigenden Transfer einer wachsenden<br />

Flut von Daten und Kapitalströmen,<br />

deren Überblick und Kontrolle sich zunehmend<br />

schwieriger gestalten.<br />

Die Ziffern, die im Gegensatz zum sandgestrahlten<br />

Hintergrund klar und durchsichtig<br />

belassen und somit wirklich „nackt“<br />

und körperlos sind, spielen dabei auf die<br />

gängige Redewendung „die nackten Zahlen<br />

zeigen, dass ...“ an.

Natürlich kann man ein solches Gestaltungskonzept,<br />

das durchaus auch kritisch<br />

verstanden werden darf, konträr zu einer<br />

werbemäßig entwickelten Corporate Identity<br />

eines Geldinstituts sehen. Welche Bank<br />

möchte schon gern riskieren, dass sich ihre<br />

Kunden als Nummer betrachtet fühlen<br />

(was auf Nachfrage von Bankkunden allerdings<br />

oft bestätigt wird). Nichtsdestotrotz<br />

sind gerade in der Finanzwelt letztendlich<br />

die „nackten Zahlen“ das entscheidende<br />

Kriterium, und eine Bank, die sich nicht<br />

daran halten würde, wäre vermutlich eine<br />

schlechte. Insofern verlangt die Anwendung<br />

dieses Entwurfs vom Institut eine<br />

Portion Mut und Ehrlichkeit, sowie den<br />

Glauben an die Kunden, dass diese in der<br />

Lage sind, die Realitäten zu beurteilen.<br />

Zwar stieß der Entwurf auf positive Resonanz,<br />

doch letztlich entschied sich die Bank für eine dekorativere Gestaltung.<br />

Und wir haben Jahre später in der Finanzkrise 2008 gelernt, dass es die<br />

Banken mit den Zahlen doch nicht so genau nehmen.

Mikroprozessorp<br />

Entwurf für die Grünanlage einer Großbank 2000

park<br />

Die Gestaltung der Außenanlage steht in einem direkten Kontext mit<br />

der digitalen Informationstechnologie. Dabei wird die Form von Platinen<br />

und Mikroprozessoren als Oberflächenstruktur verwendet. Die Form steht<br />

symbolisch für die Vernetzung und Durchdringung der digitalen Technologie<br />

in der gesamten Gesellschaft, die gerade in der Finanzwelt am weitestgehenden<br />

und konsequentesten realisiert wurde.<br />

Durch die Übertragung der Platinenstrukturen auf die Bodenoberfläche in<br />

extrem vergrößertem Maßstab und die Abstraktion einzelner Segmente<br />

in geometrische Körper entsteht eine Parkanlage in Form eines modernen<br />

Ornaments.<br />

Die Vorstellung, dass sich in einer Parklandschaft, die aussieht wie eine<br />

stark vergrößerte Platine, Menschen auf deren Leiterbahnen bewegen,<br />

ist nicht so weit hergeholt, sondern im übertragenen Sinn bereits Realität.

Mikroprozessorpark

MODUL C<br />

Lichtskulptur an der Universität Würzburg, Lehrstuhl für Informatik.<br />

Kunst + Bau-Wettbewerb Realisierung 1999<br />

Der Wettbewerbsbeitrag thematisiert die digitale Informationstechnik.<br />

Die Gestaltung ist in Form eines abstrakten „Moduls“ aus geschichtetem<br />

Glas erarbeitet und symbolisiert diverse Komponenten der<br />

digitalen Informationstechnologie wie Speicherbausteine und Daten-<br />

Transferleitungen. So wie Lichtimpulse als Informationsträger und<br />

Medium in Glasfaserkabeln und CD-Lese- und Schreibgeräten benutzt<br />

werden, spielt das Licht auch bei dem Glas-Modul eine wichtige<br />

gestalterische Rolle.<br />

Beim Blick in das Innere dieser Modulblöcke entwickelt sich durch die<br />

vielfältigen Lichtreflektionen ein starker Eindruck von räumlicher<br />

Tiefe. Der gläserne Kern des Moduls erscheint als immaterieller<br />

Raum, ganz so als könnte man in eine Informationsleitung direkt hineinsehen.<br />

Dabei verändert sich Lichtstruktur je nach Standpunkt und<br />

Blickwinkel des Betrachters, aus Kreisen werden vertikale Linien, in<br />

Anspielung auf die binäre Codierung von 0 und 1.

„Und wenn man die handlich gewordenen Computer<br />

dafür preist, dass sie unsere Möglichkeiten der Kommunikation<br />

erweitert haben, dann war es vor allem die<br />

Finanzwelt, die davon profitiert hat. Die Digitalisierung<br />

hat die Macht des Geldes in unserer Welt erhöht.“<br />

John Wozencroft, Die Grafik-Sprache des Neville Brody, 1994

MODUL C

UniCredibility<br />

wurde nicht realisiert und ist somit ein Schubladenprojekt.<br />

Die Thematik bleibt allerdings nach wie vor aktuell.<br />

Der damalige Kunstraum der Bank wurde<br />

ein Jahr später bereits wieder geschlossen<br />

Vorgeschichte: Eine Bank „fördert“ Kunst<br />

Banken engagieren sich gern im Kunstbereich<br />

und treten dabei als Sponsoren<br />

oder Mäzene auf. Das Enga gement für die<br />

Kunst ehrt die Bank im Sinne eines Engagements<br />

für das kulturelle Gemeinwohl,<br />

zugleich wird die (vermeintlich) eher profane<br />

und trockene Arbeitswelt der Zahlen mit dem Spiritus der (vermeintlich)<br />

hehren freien Kunst aufgeladen. Im Falle des Kunstraum-Engagements der Uni-<br />

Credit / Hypo-Vereinsbank in München sah das allerdings nach billiger PR aus.<br />

Die Künstler sollten dort laut Ausschreibung in Räumen der Bank ohne Honorar<br />

umsonst arbeiten, auch die Endreinigung der Räume wurde ihnen übertragen.<br />

Die proklamierte „Förderung der Kunst“ wirkt so wenig glaubwürdig. Und<br />

auch eine künstlerische Bearbeitung zur derzeit durchaus recht spannenden<br />

Finanzwelt scheint nicht allzusehr erwünscht zu sein, könnten doch damit auch<br />

die Schattenseiten der Branche wie aktuelle Finanzkrisen und ausufernde soziale<br />

Ungleichheit thematisiert werden. Allerdings sind die Banken mittlerweile<br />

ohnehin – auch was das Image angeht – in eine ziemliche Schieflage geraten.<br />

Ursprünglich als kritischer Wettbewerbs-Beitrag für das oben erwähnte Kunstraum-Engagement<br />

der UniCredit entworfen, wird das Projekt UniCredibility<br />

jetzt auf weitere Finanzinstitute ausgedehnt. (Sie haben ja alle Probleme, und<br />

wir damit ebenfalls.) Und auch das Konzept wurde etwas weiterentwickelt.<br />

Statt sich im Rahmen eines „Bank fördert Kunst-Formats“ zu bewegen, gibt die<br />

Kunst der Bank Glaubwürdigkeit zurück (oder zumindest die Möglichkeit, diese<br />

wieder zu erlangen). Im übertragenen Sinn gibt die Kunst also einen „Credit“,<br />

den die Bank trotz hochentwickelter Strukturen und finanztechnischem Knowhow<br />

derzeit nicht zu leisten im Stande ist: Credi bility. Und adäquat unabhängig<br />

und glaubwürdig fängt das Projekt auch eher klein an. Small is beautiful.

Bürger haben keine Ahnung von komplexer Finanzwirtschaft<br />

Banker haben keine Ahnung von den kleinen Leuten<br />

Künstler haben von beiden wenig Ahnung<br />

Interessenslage und Schnittmengen<br />

Künstler<br />

will vor allem seine Gestaltung anbringen<br />

Bank<br />

will eigentlich eher ihre Ruhe<br />

haben, hat Stress<br />

UniCredibility<br />

(Kunst)-Projekt<br />

gehört<br />

auch<br />

irgendwie<br />

dazu<br />

Gesellschaft<br />

will eigentlich auch ihre Ruhe haben,<br />

geht aber nicht mehr so einfach<br />

Finanzkrise

„Wenn Kunde und Berater zus<br />

um die Interessen der Bank.“<br />

UniCredibility Meeting<br />

In einer Stadt werden einige Bankfilialen<br />

für ein Beteiligungsprojekt ausgewählt.<br />

Schritt 1: An der ausgewählten Bank wird<br />

zum Zeichen der Beteiligung ein Aufkleber<br />

mit stilisierter Münze außen oder<br />

im unmittelbaren Umfeld der Bank angebracht.<br />

Das Motiv besteht aus kleinen<br />

neongelben Etiketten, die zur Preismarkierung<br />

von Waren verwendet werden.<br />

Die Bank selbst wird so symbolisch neu<br />

eingepreist, auch als Zeichen der Diskrepanz<br />

zwischen dem Geld „der kleinen<br />

Leute“ und den großen Summen des<br />

Investitions- und Spekulationskapitals.<br />

Schritt 2: Danach geht der/die Aktivist/ in<br />

als Ansprechpartner in die Bank und<br />

übergibt einen Brief an die Geschäftsführung.<br />

Darin wird UniCredibility<br />

vorgestellt und die Angestellten der Bank<br />

zur Teilnahme eingeladen. Dabei geht<br />

es um den Dialog von Bürgern mit der<br />

Bank. Rund um die Frage „Wie stehen wir<br />

dazu?“ und „Und was machen wir jetzt?“<br />

wird die aktuelle Finanzkrise und deren<br />

Auswirkungen aus den jeweiligen Blickwinkeln<br />

diskutiert.<br />

Unter dem Motto „Meeting“ wird<br />

vorgeschlagen, in den Räumen der<br />

Bank zwanglose Gesprächsrunden von<br />

jeweils etwa 1 Stunde Dauer abzuhalten.<br />

Die Bürger lernen die Perspektive<br />

der Bankangestellten kennen, diese<br />

wiederum erfahren etwas über die<br />

Außenwirkung ihrer Branche.<br />

Da im Moment niemand wirklich zu<br />

wissen scheint, wie es langfristig weitergehen<br />

könnte – auch und gerade<br />

die Experten nicht –, könnte zumindest<br />

das Gespräch ein erster Schritt<br />

sein: Weg vom recht eindimensionalen<br />

Bezug zu einem differenzierteren Verhältnis<br />

zumindest auf der unteren Ebene<br />

im Kontakt mit der Bevölkerung.<br />

Und gerade von diesem regionalen<br />

Kontakt leben die Filialen.

ammen sprechen, geht es meist nur<br />

SZ / Wirtschaft vom 19. Okt. 2011<br />

Mal eher etwas unverfänglich miteinander reden.

UniCredibility<br />

urban action<br />

So weit so gut. Wird das Angebot angenommen<br />

werden? Nicht wirklich, siehe<br />

Interessenslage oben.<br />

Selbst wenn sich die Filialleitung aufgeschlossen<br />

zeigt – das Anliegen müsste an<br />

die Zentrale weitergeleitet werden und<br />

dort dürfte die Entscheidung auf sich<br />

warten lassen. (Wenn die Sache dann die<br />

Angsthürden der verschiedenen Abteilungen<br />

von der Geschäftsführung bis zur<br />

PR tatsächlich genommen hätte, würde sie<br />

schließlich aus versicherungstechnischen<br />

Gründen kategorisch abgelehnt. Zumindest,<br />

was Meetings innerhalb der Bank<br />

angeht.)<br />

UniCredibility<br />

Deshalb fangen wir bei Schritt 3 mit dem<br />

Diskurs von Bank und Bürger am besten<br />

gleich draußen an.<br />

Dazu werden einige Merchandising-Artikel<br />

gebraucht. Ausgerüstet mit FlipChart,<br />

UniCredibility-T-Shirts und Anstecknadel,<br />

Info-Material und Bastel-Set für die<br />

Etiketten-Münze stellt sich der/die Aktivist/<br />

in vor die Bank dem Dialog mit der Bevölkerung.<br />

Parallel sorgt professionelle PR-Arbeit<br />

(Foto- und Video-Doku) bei Presse und<br />

Rundfunk für öffentliche Wahrnehmung.<br />

(Welche später dann vielleicht ja doch zu<br />

Meetings auch in der Bank führen könnte.)

Anlage B<br />

UniCredibility<br />

relevante initiative gesellschaft system<br />

niCredibility<br />

Meeting<br />

Anlage B Formblatt zur Anforderung und Durchführung eines kleinen Dialog-Forums<br />

Sie haben Interesse, im Rahmen von UniCredibility ein Meeting zu veranstalten?<br />

Das Dialog-Format dazu besteht aus einer kleineren Runde, in der interessierte Bürger mit Mitarbeitern ihrer<br />

regionalen Bankfiliale vor Ort ins Gespräch kommen. In dem Diskurs geht es um die aktuellen Finanzkrisen<br />

und deren Auswirkungen auf uns alle und unser Selbstverständnis dazu.<br />

Die Gesprächsgruppen sollen aus 5 - 7 Personen bestehen.<br />

Als Zeitdauer ist etwa eine Stunde vorgesehen.<br />

Die Meetings sollten nach Geschäftsschluss stattfinden.<br />

Sie benötigen eine Moderation ja... / nein...<br />

Als Zeitraum für ein Meeting käme ......................................................in Frage.<br />

Als Uhrzeit käme für uns von.........Uhr bis ..........in Frage.<br />

Das Meetings kann... / kann nicht... in den Geschäftsräumen stattfinden.<br />

Sie hätten gerne auch .........Geschäftskunden dabei. Eher nicht so gerne.........<br />

Aufsichtspersonal ist vorhanden... / nicht vorhanden...<br />

Versicherungstechnische Vermerke ....................................................................................<br />

Anmerkungen der Filiale....................................................................................................<br />

..........................................................................................................................................<br />

Sie sind sich noch etwas unsicher und hätten gern persönliche Beratung durch<br />

eine(n) Mitarbeiter(in) von UniCredibility.........<br />

Bitte beachten Sie, dass es bei den Meetings UniCredibility um Glaubwürdigkeit geht:<br />

Die Veranstaltung darf nicht zum Zweck kommerzieller Aktivitäten und Geschäftsanbahnungen<br />

wie etwa Beratungen und Verkauf von Finanzprodukten verwendet werden.<br />

Zum Schluss noch einige Fragen für die Verbesserung unseres Service-Angebots:<br />

Wie haben Sie von UniCredibility erfahren?<br />

Aus der Presse / durch unsere Mitarbeiteraktionen vor Ort / über das örtliche Finanzamt / über das unternehmenseigene<br />

Intranet / Klatsch und Tratsch / von Kunden am Schalter / beim Golfen / aus dem Internet / von<br />

Politik und Gremien / von der Finanzaufsicht BAFIN<br />

Die Beantwortung dieser Fragen geschieht auf freiwiliger Basis.<br />

Die Daten werden nicht zu kommerziellen Zwecken an Dritte weitergegeben.<br />

Ort, Datum ........................ Geschäftsführung ........................ Unternehmensgruppe Filiale .................<br />

büroriem © 2012<br />

buero-riem@t-online.de

noch lacht die Mittelschicht<br />

RESO

R

TRESOR<br />

Verbauboxen sind<br />

große mobile Doppelwände, die<br />

im Tiefbau etwa beim Kanalbau<br />

verwendet werden. Die in den<br />

Boden eingerammten Stahlelemente<br />

verhindern bei tieferen<br />

Gräben, dass das Erdreich<br />

wieder in die Grube zurückfällt<br />

bzw. einstürzt. Durch massive in<br />

den Zwischenraum eingesetzte<br />

Schraubverbindungen lassen<br />

sich die Stahlwände auseinderspreizen<br />

und können so hohen<br />

Druck von außen auffangen.<br />

Tresor ist ein Entwurf für<br />

eine Installation aus vier solchen<br />

Wandelementen, die eng zusammengestellt<br />

einen inneren Raum<br />

bilden, der durch schmale Schlitze<br />

zwar noch einsehbar, aber<br />

nicht zugänglich ist. In diesem<br />

Innenraum sind die Wände mit<br />

Preisetiketten belegt, die mittels<br />

installierter UV-Leuchtstofflampen<br />

neongelb leuchten.

Druck<br />

In den Zwischenraum der jeweiligen<br />

Doppelwände werden<br />

Videoszenen projiziert, in denen<br />

alltägliche´Tätigkeiten und Verrichtungen<br />

zu sehen sind. Bedingt<br />

durch den engen Abstand der<br />

Wände wirken die Bilder verzerrt<br />

und gestaucht.<br />

Ein Werkzeug wie das Verbau-<br />

Element, das konzipiert wurde,<br />

um Druck von außen abzuhalten,<br />

entwickelt nun Druck nach<br />

innen. Die Arbeit greift den alltäglichen<br />

Existenzdruck auf, dem<br />

viele Menschen ausgesetzt sind<br />

und hinterfragt die ökonomischen<br />

Rahmenbedingungen einer<br />

Wirtschaft, die angeblich für<br />

den Menschen da ist und nicht<br />

andersherum. Denkbar ist auch<br />

ein ganzes Feld solcher „Raumtresore“,<br />

die nur über die engen<br />

Zwischenräume zu erreichen und<br />

einsehbar sind.

Basel II<br />

2008. Zweites Abkommen mit Regeln zur Eigenkapitalvorhaltung der Finanzinstitute.<br />

2013 drängen große Kapitalströme auf der Suche nach rentablen Anlageformen verstärkt in<br />

die Immoblilenmärkte, die Preise steigen exorbitant. Städte und ihre Bevölkerungen geraten<br />

unter verstärkten Druck. Das „verflüssigte“ Kapital beginnt die Stadt beschleunigt umzuformen,<br />

die Gussformen der kapitalgebenden Anleger: Rendite.

„Noch nie war soviel Geld in unseren Städten<br />

und nie zuvor waren sie so hässlich.“<br />

Gerhard Matzig, Süddeutsche Zeitung 2016<br />

siehe auch: wir hier / here we are<br />

GLOBALOCAL

think<br />

big<br />

on Willy-Brandt-Platz at Messestadt-Riem<br />

Neues vom Willy-Brandt-Platz<br />

Die Investoren kündigen zum wiederholten Mal die baldige Fertigstellung<br />

der seit Jahren unvollständigen Bebauung an. Mit einer Erweiterung der<br />

vorhandenen Shopping-Mall und einem weiteren Hotel einer internationalen<br />

Kette soll der oft wegen seiner mangelnden Aufenthaltsqualität kritisierte<br />

Willy-Brandt-Platz nun vollendet werden.<br />

GLOBALOCAL<br />

Bevor das Areal dann endgültig zur Warenwohlfühlkonsumwelt<br />

wird, könnte GLOBALOCAL den Willy-Brandt-Platz zu einem Ort<br />

der Auseinandersetzung mit der Gegenwart werden lassen. Mit<br />

Containern – den Warenbehältnissen unserer Zeit – wird am Platz<br />

vorab die fehlende Bebauung und der Säulenportikus ergänzt.<br />

Unterstützt wird GLOBALOCAL unter anderem von gesellschaftlich<br />

starken Partnern wie UniCredibility, new (b)order, FAIRU FAIR,<br />

WarTrade, participate management und poorcapital.<br />

Weitere Informationen auch unter www.here-we-are.net<br />

U<br />

Messestadt A1 / Nr. 22 eine Plakatreihe vom büro riem buero-riem@t-online.de © 2015 Michael Lapper www.here-we-are.net

wir hier / here we are GLOBALOCAL<br />

Kunst über Globalisierung und Migration auf einem ziemlich vermurksten Platz<br />

Öffentlicher Raum.<br />

Echt jetzt? Ja.<br />

Der Willy-Brandt-Platz im Münchner Osten ist einer der größten und zugleich<br />

ungemütlichsten Orte Münchens. Dabei ist der nie richtig fertiggestellte<br />

Platz, bei dem einiges schiefgelaufen ist, mit der angrenzenden<br />

Shopping Mall, der gegenüberliegenden Münchner Messe und dem<br />

benachbarten neuen multikulturell geprägten Stadtteil Messestadt-<br />

Riem auch ein sehr aktueller Spiegel der Gegenwart.<br />

wir hier / here we are 2013 war ein partizipatives Kunstprojekt, in dem<br />

es um Herkunft und Identität unterschiedlichster Menschen in der Stadtgesellschaft<br />

ging. Mit einer großen Installation aus 300 Gurtpfosten<br />

wurde der Platz für einen Monat zu einem Tag und Nacht begehbaren<br />

und lesbaren offenen sozialen Raum. In der Folge entstanden mit<br />

GLOBALOCAL eine Reihe von weiteren Entwürfen, Statements, Berichten<br />

zur Auseinandersetzung mit einem Ort, der nicht zuletzt von einer<br />

auf Konsum und Wachstum getrimmten Gesellschaft geprägt ist.<br />

Mehr unter<br />

wir hier / here we are<br />

GLOBALOCAL

wir hier / here we are<br />

Investoren<br />

ie

Will man wissen, wie es mit dem Willy-Brandt-Platz weitergeht,<br />

kommt man an den Investoren nicht vorbei. Die Projektentwickler<br />

und Kapitalgesellschaften haben entscheidenden Einfluss auf<br />

die weitere Bebauung. Projektiert und finanziert wurde das Areal<br />

des Willy-Brandt-Platzes mit Shopping Mall, Büros und Hotel<br />

von einer großen Fondsgesellschaft, die von Anlegergeldern<br />

regionaler Genossenschaftsbanken gespeist wird. Betreiber des<br />

Komplexes ist eine Unternehmensgruppe, die auf das Management<br />

von Großeinkaufszentren spezialisiert ist und wiederum einer<br />

französischen Holding gehört, die ebenfalls im internationalen<br />

Markt großer Gewerbeimmobilien agiert.<br />

Während des Projekts findet gegenüber mit der Expo Real die<br />

größte Immobilienmesse Europas statt. In der gegenwärtigen<br />

Niedrigzins-Situation ringen Investoren nach sicheren und zugleich<br />

gewinnbringenden Kapitalanlagen, die der deutsche Immobilienmarkt<br />

verspricht. Der Markt ist extrem nachgefragt und<br />

Experten warnen bereits vor einer Immobilien-Blase. Bei Eintrittspreisen<br />

von 450 Euro entsteht leicht der Eindruck, dass<br />

man dort unter sich bleiben möchte. Ich versuche, auf der Messe<br />

mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Ich will<br />

wissen, inwieweit ein gelungener Bürgerplatz auch gut fürs Geschäft,<br />

sprich für die Rentabilität eines Platzes ist und wie<br />

sie die Situation am nahegelegenen Willy-Brandt-Platz beurteilen.<br />

Wenn allerdings klar wird, dass sich hier kein Geschäft<br />

anbahnt, gerät das Gespräch meist schnell ins Stocken, und ich<br />

schaue in verständnislose Gesichter. Später kommt ein Architekt<br />

zu mir an den Kiosk und meint: „Die laufen da alle mit<br />

einem Grinsen im Gesicht rum, weil soviel Anlegergeld da ist.“<br />

Auch bei einem lokalen und selbst hier ansässigen Bauträger<br />

in der Messestadt zeigt man sich wenig begeistert von den<br />

großmaßstäblich agierenden Kollegen.

Zu den Führungen auf dem Willy-Brandt-Platz kamen auch zwei Klassen des nahegelegenen<br />

Berufsbildungszentrums für Finanz- und Immobilienwirtschaft, für mich eine besonders<br />

interessante Zielgruppe, sind die Schüler doch die zukünftigen Agenten des Kapitals für<br />

Gebäude- und Stadtentwicklung.<br />

Frage bei der Diskussion am Kiosk:<br />

„Welche Möglichkeiten habt ihr, in eurem Beruf als Projektentwickler etwas zu gestalten?“<br />

„Im Prinzip läuft es so ab: Man geht rein, wickelt das Projekt nach den Maßgaben ab,<br />

macht seinen Profit und geht wieder raus. Das war's. Also nicht so viel Spielraum.“

wir hier / here we are

PAM<br />

Überträgt man die aktuelle ungleiche Kapitalverteilung z. B. auf<br />

Systeme wie etwa das Wetter und schaut man sich diese Strukturen<br />

an, stellt man fest: genauso sehen instabile Systeme aus!<br />

Harald Lesch / Süddeutsche Zeitung, 2014

Wir der Müll und die Stadt

Das muss gut abgehangen sein<br />

Michael Lapper<br />

Heidrun Wanke<br />

Frank Berninger<br />

Ruth Schnurer<br />

Mike Köb<br />

Alexis Dworsky<br />

Peter Steinbacher<br />

Hier mal was vom Jetzt<br />

Hier mal was vom Jetzt eine Plakatreihe von Michael Lapper und den weiteren beteiligten Künstlern buero-riem@t-online.de © 2016 Michael Lapper www.here-we-are.net<br />

Groupe Smirage und Künstler des BBK am U Bahnhof Königsplatz

alle Plakate unter<br />

gut abgehangen

„Wenn zwei Künstler miteinander sprechen, reden Sie über<br />

Geld. Wenn zwei Banker mitenander sprechen, reden Sie über<br />

Kunst.“ In ihrem Buch „Geld frisst Kunst / Kunst frisst Geld“<br />

kritisieren Markus Metz und Georg Seeßlen die Ökonomisierung<br />

und Banalisierung von Kunst durch den Markt.<br />

Das Verhältnis von Kunst und Geld ist ambivalent. Die Kunst<br />

trägt ein Versprechen von Freiheit in sich: Künstler erschaffen<br />

etwas aus eigenem Antrieb und eigener Motivation, die gängigen<br />

ökonomischen Verwertungsmechanismen spielen dabei<br />

zuvorderst keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Kunst hat<br />

viel Ähnlichkeit mit Spiel, der Verhaltensbiologe Midas Dekker<br />

bezeichnet die Kunst gar als die höchste Form des Spiels.<br />

Demgegenüber der Bankmensch in leitender Position, dessen<br />

Handeln von zweckorientierter ökonomischer Doktrin<br />

bestimmt und begrenzt ist<br />

und dem der Künstler<br />

als (vermeintlich)<br />

freie und unabhängige<br />

Existenz<br />

in der Hierarchie<br />

ebenbürtig gegenübersteht.<br />

Durch den Kauf wird das<br />

Kunstwerk„erobert“ und zum Fetisch und<br />

zugleich eben doch den marktwirtschaftlichen Kriterien einverleibt<br />

und, zur Ware „erniedrigt“, verfügbar gemacht. Im größeren<br />

Stil wird die Kunst dann im Kunstmarkt spartenspezifisch<br />

ins Sortiment integriert.<br />

Durch die zunehmende Hinwendung zum Event und Exklusiven<br />

werden die der Kunst eigenen Inhalte zerstört; geredet wird<br />

jetzt über die ungeheuren Verkaufssummen und den Glamour<br />

einer in exklusiven Zirkeln handelnden reichen Oberschicht. Die<br />

Kunstwerke verschwinden in privaten Depots schwerbewachter<br />

Freihäfen in Genf und Singapur, zu denen nur die Besitzer und<br />

deren ausgewählte Gäste Zutritt haben. Und der für die Kunst<br />

so notwendige lebendige Diskurs verschwindet samt öffentlichem<br />

kulturellen Bewusstsein in einem inhaltsleeren schwarzes<br />

Loch. Was die im wahrsten Sinne des Wortes „Wert-Schätzung“<br />

beim Geld ist, ist bei der Kunst die Bedeutung. Ohne den<br />

Diskurs über die Inhalte eines Kunstwerks erledigt sich seine<br />

Bedeutung als schöpferische Beschreibung der Welt und damit<br />

auch sein ureigener Wert. Dass der Oligarch mit seiner von Jeff<br />

Koons angemalten Yacht zur Biennale in Venedig in den Hafen<br />

einfährt, wirkt dann auch einfach nur billig.

BLACK HOLE<br />

„So what ?“ mag der Betrachter denken, war doch schon immer so.<br />

Aber stimmt das wirklich?