VDRB_Inhalt_Lehrerordner_2012_Nachdruck_2014

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

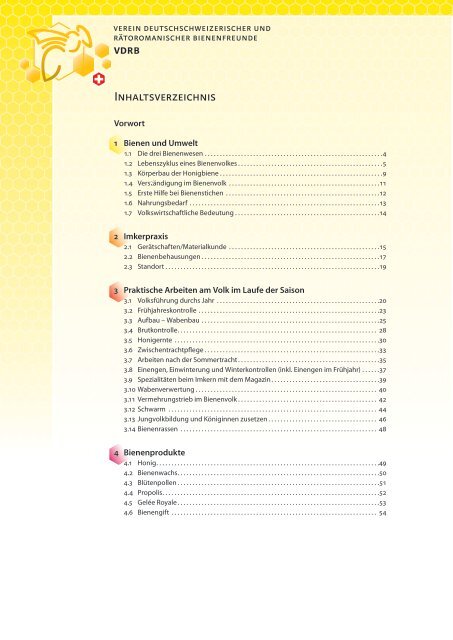

<strong>Inhalt</strong>sverzeichnis<br />

Vorwort<br />

1 Bienen und Umwelt<br />

1.1 Die drei Bienenwesen ...........................................................4<br />

1.2 Lebenszyklus eines Bienenvolkes ................................................5<br />

1.3 Körperbau der Honigbiene ......................................................9<br />

1.4 Verständigung im Bienenvolk ..................................................11<br />

1.5 Erste Hilfe bei Bienenstichen ...................................................12<br />

1.6 Nahrungsbedarf ...............................................................13<br />

1.7 Volkswirtschaftliche Bedeutung ................................................14<br />

2 Imkerpraxis<br />

2.1 Gerätschaften/Materialkunde ..................................................15<br />

2.2 Bienenbehausungen ...........................................................17<br />

2.3 Standort .......................................................................19<br />

3 Praktische Arbeiten am Volk im Laufe der Saison<br />

3.1 Volksführung durchs Jahr ......................................................20<br />

3.2 Frühjahreskontrolle ............................................................23<br />

3.3 Aufbau – Wabenbau ...........................................................25<br />

3.4 Brutkontrolle .................................................................. 28<br />

3.5 Honigernte ....................................................................30<br />

3.6 Zwischentrachtpflege ..........................................................33<br />

3.7 Arbeiten nach der Sommertracht ...............................................35<br />

3.8 Einengen, Einwinterung und Winterkontrollen (inkl. Einengen im Frühjahr) ......37<br />

3.9 Spezialitäten beim Imkern mit dem Magazin ....................................39<br />

3.10 Wabenverwertung ............................................................ 40<br />

3.11 Vermehrungstrieb im Bienenvolk .............................................. 42<br />

3.12 Schwarm ..................................................................... 44<br />

3.13 Jungvolkbildung und Königinnen zusetzen .................................... 46<br />

3.14 Bienenrassen ................................................................. 48<br />

4 Bienenprodukte<br />

4.1 Honig ..........................................................................49<br />

4.2 Bienenwachs ...................................................................50<br />

4.3 Blütenpollen ...................................................................51<br />

4.4 Propolis ........................................................................52<br />

4.5 Gelée Royale ...................................................................53<br />

4.6 Bienengift .................................................................... 54

<strong>Inhalt</strong>sverzeichnis<br />

5 Bienengesundheit/Bienenkrankheit<br />

5.1 Gesundheits-Diagnose auf den ersten Blick ....................................55<br />

5.2 Varroatose .....................................................................57<br />

5.3 Weitere Bienenkrankheiten ................................................... 60<br />

5.4 Brutkrankheiten ...............................................................62<br />

5.5 Wachsmotten .................................................................65<br />

5.6 Andere Mitbewohner ......................................................... 66<br />

6 Imkerwirtschaft<br />

6.1 Imkerorganisationen ..........................................................67<br />

6.2 Rechte und Pflichten des Imkers ............................................... 68<br />

6.3 Gesetze im Bereich der Imkerei .................................................70<br />

6.4 Anhang ........................................................................72<br />

Kalender des Schweizer Imkers<br />

Stockkarten<br />

Bestandeskontrolle<br />

Selbstkontrolle<br />

Links<br />

Glossar<br />

Feedback

Vorwort<br />

Dieser Ausbildungsordner für die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer ist konzipiert<br />

zum Einsetzen als Vorbereitung für die folgende Lektion oder als Nachbereitung nach einem<br />

Kurstag. Im Bienenhaus soll er kaum zum Einsatz kommen.<br />

Die Lösungen zu den Fragen im Schülerordner sind einerseits im <strong>Lehrerordner</strong> eingesetzt,<br />

anderseits können sie als PDF heruntergeladen werden (www.vdrb.ch - Login - interner<br />

Bereich für <strong>VDRB</strong>-Funktionäre). Auf diese Weise hat die Kursleiterin/der Kursleiter die grössten<br />

methodischen Freiheiten. Er kann sie abgeben, daraus Folien erstellen oder auch bearbeiten.<br />

Appenzell, im Februar <strong>2012</strong><br />

Das Autorenteam und der Zentralvorstand<br />

© <strong>VDRB</strong><br />

Einfachheitshalber wird nur die männliche Form verwendet, damit<br />

ist selbstverständlich auch das weibliche Geschlecht gemeint.

1.1 Die drei Bienenwesen<br />

Lernziel<br />

– Sie gewinnen einen Überblick über die drei Bienenwesen, deren Entwicklung, die Arbeitsteilung, die<br />

Lebensdauer.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Zeigt am Bienenvolk die drei Bienenwesen und die verschiedenen Brutstadien. PowerPoint<br />

Präsentation (online im geschützten Bereich auf www.vdrb.ch).<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 2, Seiten 37 – 49. Bestimmen Sie am Bienenvolk die drei<br />

Bienenwesen, beurteilen Sie die Brutstadien.<br />

Königin Arbeiterbiene Drohn<br />

Erkennung<br />

Körperliche Merkmale<br />

Grosser, langer<br />

Hinterleib<br />

Lange Beine,<br />

rötliches Hinterbein<br />

Flügel kürzer als<br />

Hinterleib<br />

Grösser als Arbeiterin,<br />

Massiger Hinterleib<br />

Grosse Augen<br />

Maximales Alter 5 Jahre 6 Wochen im Sommer<br />

8 Monate im Winter<br />

20 – 50 Tage (nur im<br />

Sommer), können<br />

ausnahmsweise<br />

überwintern<br />

Anzahl im Volk 1 8 000 – 40 000 1000 – 2000<br />

(nur im Sommer)<br />

Aufgabe<br />

Fortpflanzung<br />

Führen des Volkes<br />

Brutpflege<br />

Sammeln<br />

Paarung<br />

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Wie viele Bienen braucht es für ein Kilogramm Bienen?<br />

10 000<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

4

1.2 Lebenszyklus eines Bienenvolkes<br />

Lernziele<br />

– Sie wissen um die unterschiedlichen Lebenszyklen von Königin, Arbeiterinnen, Drohnen.<br />

– Sie können daraus wichtige Rückschlüsse für die Völkerführung ableiten (Frühjahrsaufbau zur<br />

Trachtreife, Massenwechsel, Jungvolkbildung, Neu- und Umweiselungsvorgänge).<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Betrachtung von Brutwaben und Weiselzellen direkt im Volk.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 2, Seiten 38 – 44.<br />

Grafik zum Lebensweg der Biene: www.bienenfreund.de/bienenvolk.htm<br />

Die Entwicklung der Biene (Arbeiterin)<br />

1. Tag: Die Königin legt ein Ei in eine sauber<br />

geputzte Zelle.<br />

Nach drei Tagen ist die Larve mit all ihren<br />

Organen fertig ausgebildet.<br />

3. Tag: Das Ei liegt auf dem Zellenboden, die Eihaut<br />

platzt, die Made schlüpft.<br />

4.–6. Tag: Die Made wird sehr häufig gefüttert.<br />

In dieser Zeit häutet sie sich vier mal. Bald füllt sie den<br />

ganzen Zellenboden aus. Man nennt sie jetzt Rundmade.<br />

7. Tag: Die Rundmade ist so dick geworden, dass sie auf<br />

dem Zellenboden nicht mehr genügend Platz hat. Sie richtet<br />

sich in der Zelle auf. Man nennt sie jetzt Streckmade.<br />

8./9. Tag: Die Made ist ausgewachsen.<br />

Die Zelle ist verdeckelt worden.<br />

Die Vorpuppe braucht Ruhe.<br />

Während sie still in der Zelle liegt, häutet sie<br />

sich zum fünften Mal.<br />

Quelle: Honigbienen, Praxishilfe, Naturama Aargau<br />

Während der Verwandlung (=Metamorphose) verändert<br />

sich die Bienenmade in kleinen Entwicklungsschritten<br />

zuerst zur Puppe, dann zur Nymphe, bis sie schliesslich eine<br />

richtige Biene ist.<br />

Nach 20 Tagen ist die Biene fertig entwickelt. Sie ruht noch<br />

etwa einen Tag in der Zelle aus.<br />

Die Biene öffnet am 21. Tag den Zelldeckel und schlüpft.<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

5

Die Entwicklung der drei Bienenwesen<br />

Eigenarbeit: Kennzeichnen Sie die Brutstadien der drei Bienenwesen mit verschiedenen Farben.<br />

befruchtetes Ei<br />

unbefruchtetes Ei<br />

Königin<br />

Arbeiterin<br />

Drohn<br />

1<br />

1<br />

1<br />

Ei<br />

2<br />

2<br />

2<br />

3<br />

3<br />

3<br />

4<br />

4<br />

4<br />

Rundmade<br />

5<br />

5<br />

5<br />

6<br />

6<br />

6<br />

7<br />

7<br />

7<br />

Streckmade<br />

8<br />

8<br />

8<br />

9<br />

9<br />

9<br />

10<br />

10<br />

10<br />

11<br />

11<br />

11<br />

Vorpuppe<br />

12<br />

12<br />

12<br />

13<br />

13<br />

13<br />

14<br />

14<br />

14<br />

15<br />

15<br />

15<br />

16<br />

16<br />

16<br />

17<br />

17<br />

18<br />

18<br />

Puppe<br />

19<br />

19<br />

20<br />

20<br />

21<br />

21<br />

Eizeit<br />

Larvenzeit (offene Brut)<br />

Puppenzeit (geschlossene Brut)<br />

Schlüpftag<br />

22<br />

23<br />

24<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

6

Der Lebenslauf einer Arbeitsbiene<br />

Die Biene schlüpft. In ihrer Zelle bleibt eine feine Haut zurück.<br />

Sofort beginnt sie, ihre eigene Zelle und die Nachbarzellen zu putzen,<br />

denn bevor die Königin das nächste Ei in diese Zelle legt, muss diese<br />

blitzblank sein. Die Putzbienen sind dafür verantwortlich.<br />

Die Futtersaftdrüsen im Kopf der jungen Biene sind nach etwa 5–6<br />

Tagen ausgereift und produzieren einen Futtersaft.Sie ist jetzt eine<br />

Ammenbiene. Mit diesem Futtersaft werden die jungen Maden gefüttert.<br />

Drohnenmaden und Königinnenmaden erhalten einen anderen<br />

Futtersaft als die Bienenmaden. Die Brutpflege ist sehr anstrengend.<br />

Eine Bienenmade wird etwa alle fünf Minuten gefüttert und täglich<br />

etwa 1300 mal besucht.<br />

Wenn die Biene 12 Tage alt ist, entwickeln sich am Bauch ihre Wachsdrüsen.<br />

Darum wird sie als Ammenbiene abgelöst und als Baubiene<br />

eingesetzt. Überall am Bau gibt es etwas zu reparieren oder neu zu<br />

bauen. Zwischendurch unternimmt sie vor dem Flugloch Orientierungsflüge.<br />

Jedesmal wenn sie den Stock verlässt, schleppt sie Abfall weg, der<br />

am Boden des Stockes liegen geblieben ist. So hilft sie, den Bau sauber<br />

zu halten.<br />

In dieser Zeit hilft sie auch, Honig einzulagern und Pollen zu stampfen.<br />

Gefüllte Zellen muss sie verdeckeln.<br />

Bis zum 21. Tag hat sich die Giftblase voll entwickelt und mit Gift gefüllt.<br />

Jetzt wird die Biene als Wächter benötigt. Sie sorgt dafür, dass im Volk<br />

Ruhe herrscht und sich keine Räuber über die Brut oder den Vorrat<br />

hermachen können.<br />

Quelle: Honigbienen, Praxishilfe, Naturama Aargau<br />

Je älter eine Biene wird, um so häufiger lässt sie sich als Wächter<br />

ablösen und fliegt weg. Sie wird zur Sammlerin. Sie schleppt Pollen,<br />

Nektar, Honigtau, Propolis oder Wasser herbei. Bis zu ihrem Tode macht<br />

sie (je nach Wetter) täglich etwa 12 Ausflüge, die jeweils 20 bis 30 Minuten<br />

dauern.<br />

Nach drei bis sechs Wochen stirbt sie. Nur im Winter werden<br />

die Bienen älter. Weil sie weniger arbeiten müssen, können sie<br />

sechs, in strengen Wintern sogar neun Monate alt werden.<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

7

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Was heisst «Metamorphose»?<br />

Die Metamorphose ist die Entwicklung eines Lebewesens, die über ein Larvenstadium führt.<br />

Beispiel der vollständigen Entwicklung:<br />

Biene, Schmetterling<br />

Beispiel der unvollständigen Entwicklung: Heuschrecke<br />

2. Wie viele Tage dauert es, bis Königin und Drohnen geschlechtsreif werden?<br />

Königin: nach 5 – 6 Tagen<br />

Drohne: nach 8 – 12 Tagen<br />

3. Ab welchem Lebenstag findet der Begattungsflug einer Jungkönigin statt?<br />

Ab dem 6. Lebenstag<br />

4. Wann beginnt die Königin normalerweise mit der Eilage?<br />

Ca. 14 Tage nach dem Schlüpfen<br />

5. Die alte Königin stirbt oder ein Jungvolk wird mit Brutwaben ohne Weiselzellen gebildet:<br />

a Wie alt könnte eine Arbeiterinnenlarve sein, damit aus ihr noch eine Königin gezogen<br />

werden kann?<br />

b An welchem Tag ab Beginn der Weisellosigkeit schlüpft frühestens die Nachfolgerin?<br />

c An welchem Tag nach dem Tod der alten Königin oder der Bildung des Jungvolkes schlüpfen<br />

die ersten Arbeiterinnen?<br />

a 2 – 3 Tage alt<br />

b Am 11. Tag<br />

c Nach 46 Tagen, wenn es Nachkommen der neuen Königin sind<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

8

1.3 Körperbau der Honigbiene<br />

Lernziel<br />

– Sie kennen die Biologie der Honigbiene.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Er vertieft das Wissen der Lernenden über die Biologie der Honigbiene. Insbesondere die<br />

Körperteile und die wichtigsten Drüsen, Innenorgane und Körperglieder. Dazu verwendet er wenn<br />

möglich Modelle der Biene.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 2, Seiten 8 – 36.<br />

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Beschriften Sie die folgende Grafik: Körpergliederung der Biene.<br />

Kopf Brust Hinterleib<br />

13<br />

1<br />

2<br />

14<br />

3<br />

15<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

18<br />

16<br />

17<br />

8<br />

12<br />

9<br />

10 11<br />

Kopf 1 Facettenauge 4 Kopfschild 7 Unterkiefer<br />

2 Punktaugen 5 Oberlippe 8 Zunge<br />

3 Fühler 6 Oberkiefer 9 Unterlippe<br />

Brust 10 Vorderbein 13 Vorderflügel<br />

11 Mittelbein 14 Hinterflügel<br />

12 Hinter- (Sammelbein)<br />

Hinterleib 15 Stigma (Atemöffnungen) 17 Stachel<br />

16 Rückenschuppen 18 Bauchschuppen<br />

Quelle: Bienenbuch, Band 2, Seite 8<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

9

2. Beschriften Sie die folgende Grafik: Blutkreislauf und Nervensystem<br />

13<br />

12<br />

14<br />

11<br />

1<br />

10<br />

9<br />

8<br />

4 5<br />

7<br />

3<br />

6<br />

2<br />

1 Gehirn 6 Bauchmark 11 Mitteldarm<br />

2 Unterschlundganglion 7 Unteres Zwerchfell 12 Honigblase<br />

3 Nervenstränge 8 Oberes Zwerchfell 13 Herzschlingen<br />

4 Speiseröhre 9 Herzöffnungen 14 Schlagader<br />

5 Nervenknoten 10 Herzschlauch<br />

Quelle: Bienenbuch, Band 2, Seite 26<br />

3. Beschriften Sie die folgende Grafik: Drüsen der Honigbiene<br />

1<br />

6<br />

5<br />

2<br />

4<br />

3<br />

1 Futtersaftdrüse 3 Brustspeicheldrüse 5 Nassanoffdrüse<br />

2 Oberkieferdrüse 4 Wachsdrüse 6 Kopfspeicheldrüse<br />

Quelle: Bienenbuch, Band 2, Seite 30<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

10

1.4 Verständigung im Bienenvolk<br />

Lernziele<br />

– Sie kennen die Tanzsprache der Bienen und erkennen tanzende Bienen.<br />

– Sie wissen Bescheid über die Verständigung mit Pheromonen.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Er erklärt mit Bildmaterial die Arbeitsteilung und die Orientierung über Trachtquellen.<br />

Er zeigt die tanzenden Bienen und erläutert die Verständigung im Volk durch Pheromone.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 2, Seiten 70, 87 – 88 und 93 – 96. Beobachten Sie die Tanzbewegungen.<br />

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Wie informiert die Spurbiene die Sammlerinnen über die Lage der Trachtquelle?<br />

Durch Tanzbewegungen auf der Wabe sowie über die Orientierung nach dem Sonnenstand.<br />

Gleichzeitig gibt sie eine Kostprobe des Futters ab.<br />

2. Welche verschiedenen Tänze kennen die Bienen?<br />

Rund- und Schwänzeltanz<br />

3. Welchen Zweck erfüllen die Pheromone im Bienenvolk?<br />

Sie wirken als schnelle Kommunikation zwischen den Bienen eines Volkes, zu vergleichen mit den<br />

Hormonen bei Säugetieren. ABER: Hormone steuern nur einen Körper. Pheromone steuern das Verhalten<br />

der verschiedenen Lebewesen im Bienenvolk. Sie steuern unter anderem die Volkszugehörigkeit und das<br />

Verteidigungs verhalten.<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

11

1.5 Erste Hilfe bei Bienenstichen<br />

Lernziele<br />

– Sie reagieren richtig, wenn Besucher oder Imker von Bienen gestochen werden (Risiken, Notarzt).<br />

Stoff<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 4, Seiten 115 – 117, 72 – 76 und Band 1, Seite 151.<br />

Hilfe beim Bienenstich<br />

Stachel entfernen: Wenn die Biene einen Menschen gestochen hat, bleibt ihr Stachel mit der Giftblase<br />

in der Haut stecken. Er muss als erstes entfernt werden. Dazu wird der Stachel seitlich mit dem<br />

Fingernagel herausgekratzt. Nie mit beiden Fingern anfassen, damit sich die Giftblase nichtvollends<br />

ins Gewebe entleert.<br />

Bei einer allergischen Reaktion (Rötung am ganzen Körper, Juckreiz, Erbrechen, Schüttelfrost, Atembeschwerden,<br />

Schwindel, Kollaps) unverzüglich Notarzt aufsuchen. Nr. 144 anrufen.<br />

Besonders gefährlich sind Stiche in die Zunge oder in den Rachen. Wegen der raschen Schwellung<br />

der Schleimhaut droht in kürzester Zeit der Erstickungstod. Hier kann nur der unverzüglich zu rufende<br />

Notarzt helfen. Telefon 144. Mehrere Stiche in kurzer Zeit muss man ernst nehmen. In diesem Fall muss<br />

der Patient beobachtet werden.<br />

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Wie wird der Stachel aus der Haut entfernt?<br />

Den Stachel seitlich mit dem Fingernagel herauskratzen. Nie mit beiden Fingern anfassen, damit sich die<br />

Giftblase nicht vollends ins Gewebe entleert.<br />

2. Welche Reaktionen zeigt eine Bienengiftallergie auf?<br />

Rötung am ganzen Körper, Juckreiz, Schüttelfrost, Erbrechen, Übelkeit oder Atemnot<br />

3. Ab wann besteht die Gefahr bedrohlicher Reaktionen?<br />

Bereits ein Stich kann allergische Reaktionen auslösen. Mehrere Stiche in kurzer Zeit können gefährlich<br />

sein. Darum muss der Patient genau beobachtet werden. Treten Anzeichen einer Allergie auf, muss sofort<br />

der Notarzt gerufen werden.<br />

4. Bei welchen Körperteilen sind Bienenstiche besonders gefährlich?<br />

Zunge, Rachen, Hals und Kopf<br />

5. Diskutieren Sie, wie Sie unter den konkreten Umständen im Kurs reagieren müssen, wenn eine<br />

Teilnehmerin eine allergische Reaktion entwickelt.<br />

Diskussionsleitung durch den Kursleiter<br />

6. Wie behandeln Sie einen Bienenstich?<br />

– Einstichstelle mit Speichel oder Wasser vom «Stechgeruch» reinigen.<br />

– Bei starker Schwellung mit kalten Umschlägen mit Essigwasser (1 Teil Essig auf 2 Teile Wasser),<br />

Eiswürfeln, einem Kältespray oder Alkohol kühlen.<br />

Möglich wären auch:<br />

– Frische Zwiebelscheiben auflegen<br />

– Propolistinktur auftragen<br />

– Insektensalbe auftragen<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

12

1.6 Nahrungsbedarf<br />

Lernziele<br />

– Sie kennen den jährlichen Nahrungsbedarf eines Bienenvolkes und dessen Verwendung im<br />

Bienenvolk.<br />

– Sie wissen Bescheid über das Nahrungsangebot in der Natur.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Zusammen mit den Kursteilnehmenden wird das ganze Nahrungsspektrum erarbeitet.<br />

Er gibt praktischen Anschauungsunterricht am Bienenvolk, am Flugloch und in der Natur.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 2, Seiten 61 – 64. Beurteilen Sie am Flugloch und im Volk<br />

die verschiedenen Pollenarten. Beobachten Sie am Flugloch die Intensität des Pollen-, Nektar- und<br />

Honigtaueintrages.<br />

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Nennen Sie die Herkunft und die Verwendung der verschiedenen Nährstoffe im Bienenvolk.<br />

Nährstoff Benötigte Menge Herkunft Verwendung im<br />

Bienenvolk<br />

Kohlenhydrate<br />

(Zucker) im Nektar<br />

und im Honigtau<br />

60 – 80 kg Von den Blüten (Nektar),<br />

Laub- und Nadelbäumen<br />

(Honigtau)<br />

Eiweiss (Pollen) 30 – 60 kg Von blühenden Pflanzen<br />

(Blütenstaub)<br />

Energieerzeugung,<br />

Futtersaftherstellung,<br />

Wachsproduktion<br />

Hauptaufbaunahrung,<br />

Larvenernährung<br />

Fette – Pollen Futtersaftproduktion<br />

Wachsherstellung<br />

Mineralstoffe – Pollen und Nektar Stoffwechselregulierung<br />

Wasser 30 – 40 l Bienentränke, Wasserläufe,<br />

Kondenswasser im<br />

Volk<br />

Stoffwechsel, Futtersaftherstellung,<br />

Temperaturregulierung<br />

im Volk,<br />

Auflösung von Vorräten<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

13

1.7 Volkswirtschaftliche Bedeutung<br />

Lernziele<br />

– Sie kennen den direkten und den indirekten Nutzen der Bienen für die Volkswirtschaft.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Er erklärt den volkswirtschaftlichen Nutzen der Bienen.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 33– 38.<br />

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Nennen Sie den direkten und den indirekten Nutzen der Bienen auf die Volkswirtschaft.<br />

Direkter Nutzen<br />

Bienenprodukte<br />

Honig, Pollen, Wachs, Propolis,<br />

Gelée Royale<br />

Rund 45 – 75 Mio. Fr. / Jahr<br />

Bestäubungsarbeit<br />

keiner<br />

Indirekter Nutzen keiner Obstbau/Beerenkulturen; ca. 80 %<br />

Mehrertrag und vollentwickelte Früchte,<br />

ca. 200 Mio. Fr./Jahr<br />

Raps; ca. 50 % Mehrertrag, bessere Ausbeute,<br />

ca. 100 Mio. Fr. /Jahr<br />

Gartenbau; bedeutende Mehrerträge<br />

Insgesamt rund 300 Mio. Fr. / Jahr<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

14

2.1 Gerätschaften/Materialkunde<br />

Lernziele<br />

– Sie lernen die Grundausstattung einer Kleinimkerei kennen und können die wichtigsten Werkzeuge<br />

benennen.<br />

– Sie lernen weitere nützliche Utensilien kennen. Sie können zwischen nötig und wünschbar<br />

unterscheiden.<br />

– Sie üben den Umgang mit den wichtigsten Werkzeugen und wissen, wie sie korrekt angewendet<br />

werden.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Gerätschaften aufliegend. Vergleichen verschiedener Ausführungen. «Was gibt es?»: Arbeit<br />

mit Imkerkatalogen. Funktionsweise, Qualitätsmerkmale und Unterhalt von Gerätschaften behandeln<br />

bis hin zur Schleuder. Anwendung der Werkzeuge.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 29 – 32.<br />

Imkergeräte für das Kastensystem «Schweizerkasten»<br />

1. Imkerpfeife/Rauchmaschine: Zum Beruhigen und Vertreiben der Bienen<br />

Brennmaterial:<br />

Tabakabfälle, Nussbaumlaub, Brennwürfel<br />

2. Wabenzange: Zum Herausziehen und Halten der Waben<br />

3. Einlauftrichter: Wird hinten an den Kasten gesteckt, fängt abgeklopfte oder<br />

abgewischte Bienen auf<br />

4. Wabenknecht: Dient als Wabenhalter beim Auspacken eines Volkes<br />

5. Reinigungskrücke: Zum Reinigen der Kastenböden<br />

6. Futtergeschirr: Fütterung für den Wintervorrat<br />

Imkergeräte für das Kastensystem «Magazin»<br />

Rauchmaschine:<br />

Zum Beruhigen der Bienen<br />

Imkergeräte für beide Kastensysteme<br />

1. Stockmeissel: Zum Lösen von angekitteten Bauteilen, zum Auskratzen der Kästen<br />

und Reinigen der Rahmen und Tragleisten<br />

2. Bienenbürste/Gänsefeder: Zum Abwischen der Bienen<br />

3. Wabendraht: Zum Drahten der Rahmen<br />

4. Löttrafo: Zum Einlöten der Mittelwände<br />

5. Schleier: Zum Schutz des Gesichts<br />

6. Handschuhe: Zum Schutz der Hände<br />

7. Wasserzerstäuber: Zum Benetzen trockener Honigwaben, Besprühen der Bienen etc.<br />

8. Bienentrichter: Zum Abwischen der Bienen in die Schwarmkiste<br />

9. Kleiner Gasbrenner: Zum Abflammen, Desinfizieren von Kasten, Wachs schmelzen etc.<br />

10. Allgemeines Werkzeug wie Hammer, Zange, Taschenmesser etc. für allgemeine Arbeiten<br />

11. Schreibzeug, Halterung am Kasten für die Stockkarten<br />

Erntegeräte<br />

1. Entdeckelungsgabel: Zum Entfernen der Wachsschicht auf der Honigwabe<br />

2. Entdeckelungsmesser: Zum Entfernen der Wachsschicht auf der Honigwabe<br />

3. Abdeckelungs-/Auffanggefäss: Auffanggefäss für Abdeckelung und Honig<br />

4. Lager und Abfüllkessel: Edelstahl oder Kunststoff (lebensmittelecht)<br />

5. Honigschleuder, tangential: Die Waben stehen tangential in einem Korb. Moderne Schleudern<br />

sind als Selbstwendeschleudern konzipert, bei alten Modellen<br />

müssen die Waben gewendet werden.<br />

6. Honigschleuder, radial: Die Waben stehen radial zum Kessel. Die Waben müssen nicht<br />

gewendet, jedoch muss während des Schleudervorgangs die<br />

Drehrichtung gewechselt werden.<br />

7. Honigsieb: Schleuderhonig enthält viele Wachspartikel,<br />

die ausgesiebt werden müssen.<br />

8. Gefäss für heisses Wasser, evtl. Heizplatte für Warmwasser<br />

9. Klärsieb: Zum Klären des Honigs<br />

10. Abfüllkessel: Zum Abfüllen des Honigs<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

15

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Erstellen Sie eine Stückliste mit den Geräten für eine Grundausstattung zu Ihrem Beutensystem.<br />

Schweizerkasten:<br />

Imkerpfeife, Wabenzange, Einlauftrichter, Wabenknecht, Reinigungskrücke, Futtergeschirr, Stockmeissel,<br />

Bienenbürste/Gänsefeder, Wabendraht, Löttrafo, Schleier, Handschuhe, Wasserzerstäuber, kleiner<br />

Gasbrenner, allgemeines Werkzeug (Hammer, Zange, Taschenmesser etc.), Entdeckelungsgabel, Lagerund<br />

Abfüllkessel, Honigschleuder, Honigsieb, Klärsieb.<br />

Magazin:<br />

Rauchmaschine, Stockmeissel, Bienenbürste/Gänsefeder, Wabendraht, Löttrafo, Schleier, Handschuhe,<br />

Wasserzerstäuber, kleiner Gasbrenner, allgemeines Werkzeug (Hammer, Zange, Universal-Taschenmesser<br />

etc.), Entdeckelungsgabel, Lager- und Abfüllkessel, Honigschleuder, Honigsieb, Klärsieb.<br />

2. Welches Brennmaterial kann für Imkerpfeife und Rauchmaschine verwendet werden?<br />

Rippentabak, Jute, morsches Holz, Nussbaumlaub, Bienenrauch-Briketts u.a.<br />

3. Aus welchem Material müssen Lager- und Abfüllkessel bestehen?<br />

Sie müssen aus Chromnickelstahl oder Kunststoff (lebensmittelecht) bestehen.<br />

4. Füllen Sie die Tabelle aus.<br />

Name Tangentialschleuder Radialschleuder<br />

Anzahl Waben 2–6 9–36<br />

Antrieb<br />

von Hand oder elektrisch, auch mit<br />

vollautomatischer Steuerung<br />

von Hand oder elektrisch, auch mit<br />

vollautomatischer Steuerung<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

16

2.2 Bienenbehausungen<br />

Lernziele<br />

– Sie kennen gängige Beuten und können diese benennen (Schweizerkasten, Magazinbeute,<br />

Beobachtungskasten).<br />

– Sie wissen Warmbau/Kaltbau zu unterscheiden.<br />

– Vor- und Nachteile der Beutensysteme wissen Sie abzuwägen.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Kasten und Gerätschaften im Kursraum aufstellen, Unterlagen zu Kästen, Imkereikataloge,<br />

Theorie und Praxis im Bienenhaus.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 24 – 29.<br />

Info und Tipps<br />

Typ Eigenschaften Zu beachten<br />

Schweizerkasten<br />

Magazin<br />

Beobachtungskasten<br />

Er fasst 12 bis 16 hochformatige<br />

Brut waben.<br />

Er fasst 2 Honigräume.<br />

Die Waben stehen quer zum Flugloch<br />

(«Warmbau») und werden mit Deckbrettchen<br />

abgedeckt und hinten mit Fensterchen<br />

abgeschlossen.<br />

Das Volk wird von hinten bearbeitet,<br />

jede Wabe wird einzeln aus dem Kasten<br />

gehoben.<br />

Die Schweizerkasten werden üblicherweise<br />

im Bienenhaus gestapelt und eng<br />

aneinander geschoben.<br />

Es fasst pro Zarge (je nach System) 9 bis<br />

12 querformatige Brut- oder Honigwaben.<br />

Pro Volk werden je nach Volksstärke 2 bis<br />

5 Zargen aufeinander gestapelt.<br />

Die Waben stehen längs zum Flugloch<br />

(«Kaltbau»).<br />

Der Boden besteht aus einem Holzrahmen<br />

mit bienendichtem Metall- oder<br />

Kunststoffgitter. Unterhalb des Gitters<br />

kann eine Holzplatte als Schiebeboden<br />

eingeschoben werden.<br />

Magazine werden üblicherweise auf<br />

einem Freistand aufgestellt.<br />

Bewährte Magazintypen sind:<br />

Dadant-Blatt (Westschweiz,<br />

Frankreich, Italien)<br />

Zander (Deutschland, Österreich,<br />

für die Schweiz empfehlenswert)<br />

Langstroth (USA, international)<br />

Mit 1 Brut- und Honigwabe<br />

Beidseitig mit Glas- oder Kunststoffscheibe<br />

zur Beobachtung<br />

Aussendeckel wegnehmbar zur Isolation<br />

und Verdunkelung vom Volk<br />

Oberhalb des Kastens Fütterungseinrichtung<br />

Der Kasten sollte Platz für mindestens<br />

14 Brutwaben und 2 Honigräume<br />

aufweisen.<br />

Der Abstand zwischen Boden und<br />

Brutwaben sollte mindestens 2 cm<br />

betragen.<br />

Die Fluglochgrösse sollte mindestens<br />

30 cm breit und 2 cm hoch sein.<br />

Der lose Beutenboden sollte ein<br />

bienendichtes Gitter aufweisen.<br />

Die Beute sollte nach den Originalmassen<br />

gefertigt sein.<br />

Freistände mit Magazinen lassen sich<br />

schnell auf- und abbauen und eignen<br />

sich für die Wanderimkerei.<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

17

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Welche Vorteile weist der Schweizerkasten auf, welche das Magazin?<br />

Schweizerkasten:<br />

Die Volksentwicklung kann am Kastenfenster gut beobachtet werden. Dank der schmalen, hochformatigen<br />

Brutwaben wird der Honig schnell in die Honigwaben abgelagert; dadurch kann auch in mageren Honigjahren<br />

etwas Honig geschleudert werden. Im Bienenhaus stapelbar und dadurch weniger Platzbedarf.<br />

Magazin:<br />

Preisgünstig, handlich, beweglich, rationelle Beurteilung und Bearbeitung der Völker, günstig für die<br />

Wanderung<br />

2. Welche Nachteile weisen diese beiden Systeme auf?<br />

Schweizerkasten:<br />

Teurer Neupreis, schwer und unhandlich, zeitaufwändig bei Wabenumstellung, Futterkontrolle, Volkskontrolle<br />

Magazin:<br />

Im Bienenhaus nicht stapelbar, schwere Arbeit beim Abheben voller Zargen, dem Wetter ausgesetzt,<br />

Gefahr von Beschädigungen durch Tier und Mensch, Diebstahl<br />

3. Wie nennt man die Wabenanordnung im Schweizerkasten?<br />

Warmbau<br />

4. Wie viele Honigräume sollte der Schweizerkasten aufweisen?<br />

Zwei Honigräume<br />

5. Wie arbeitet man am Volk in den folgenden Kastensystemen?<br />

Schweizerkasten: von hinten<br />

Magazin:<br />

von oben<br />

6. Wie ist die Wabenanordnung im Magazin üblicherweise?<br />

Kaltbau<br />

7. Welche bewährten Magazintypen gibt es?<br />

– Dadant-Blatt<br />

– Langstroth-Flachzarge<br />

– Zander<br />

– Deutsch Normalmass<br />

– CH-Magazin (Warmbau)<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

18

2.3 Standort<br />

Lernziele<br />

– Sie lernen den Einfluss vom Standort der Bienenbeuten auf die Bienen kennen.<br />

– Sie wissen Elementares um die Bedeutung von Trachtgebieten und -bedingungen, Exposition der<br />

Beuten, mikroklimatische Phänomene, umgebende Landwirtschaft, Flugrichtung, Zugänglichkeit,<br />

Zufahrt für Fahrzeuge, Winterbedingungen, Windschutz, Völkerzahl pro Stand und Saisonalität.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Standorte der Kursteilnehmer vergleichen, Analyse Vor-/Nachteile derselben.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 17 – 24.<br />

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Welches ist der sicherste Weg, einen bewährten Standort zu finden?<br />

Die Übernahme eines Standortes, der sich über Jahre bewährt hat.<br />

2. Nach welcher Himmelsrichtung sollen die Fluglöcher ausgerichtet sein?<br />

Südost bis Südwest<br />

3. Wovor soll der Bienenstand im Sommer geschützt werden?<br />

Vor der heissen Mittagssonne<br />

4. Welches sind die Anforderungen ans Trachtgebiet?<br />

Pflanzenvielfalt für Pollen- und Nektarweide<br />

5. Nennen Sie je vier Vor- und Nachteile eines Bienenhauses.<br />

Vorteile: – Ersetzt Lagerraum<br />

– Kann auch bei Regen gearbeitet werden<br />

– Völker und Werkzeug sind vor Wind und Nässe geschützt.<br />

– Schutz vor Diebstahl<br />

Nachteile: – Hohe Anschaffungskosten<br />

– Baubewilligung muss eingeholt werden<br />

– Es bindet den Imker an einen Standort.<br />

– Die Völkerzahl wird durch die Hausgrösse bestimmt.<br />

6. Wie viele Völker sollten an einem Standort platziert werden?<br />

Nicht mehr als 20 Völker<br />

7. Braucht es ein Baugesuch für einen Bienenstand oder Bienenhaus?<br />

Für ein Bienenhaus braucht es ein Baugesuch, Vorschriften gemäss kantonalem und kommunalem Recht.<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

19

3.1 Volksführung durchs Jahr<br />

Lernziele<br />

– Sie verschaffen sich einen Überblick über die wichtigsten Arbeiten der Volksführung im Jahreslauf.<br />

– Sie kennen die Arbeitsspitzen und verstehen, wie Völker in Bezug auf ihre Entwicklungszeiten und<br />

die wichtigsten Trachtzeiten geführt werden.<br />

– Sie lernen ein Journal/Stockkarten zu führen.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: «Volksführung durchs Jahr» stellt einen Überblick dar. Zu den einzelnen Arbeiten beachten<br />

Sie die weiteren Module zur praktischen Arbeit am Volk im Laufe der Saison. Wichtig ist, diese Arbeiten<br />

in den Zusammenhang des Bienenjahres zu stellen. Ein Vorteil ist die Führung eines Journals. Eingriffe<br />

und Ereignisse mit eigenen Völkern sollten ins Kursgeschehen einbezogen werden.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 40 – 53.<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

20

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Nennen Sie die ungefähre Datumsangabe auf dem eigenen Stand.<br />

Hauptsächliche<br />

imkerliche Arbeiten<br />

Ungefähre<br />

Datumsangabe<br />

auf dem eigenen<br />

Stand<br />

Tracht situation<br />

Notwendiges Material,<br />

welches vorbereitet sein muss<br />

Auswinterung mit<br />

Frühjahrskontrolle<br />

Erste Hälfte März<br />

Zur Salweidenblüte<br />

Zeitungen zum Vereinigen von<br />

Völkern<br />

Schwefelschnitten oder<br />

flüssiger Schwefel aus der<br />

Druckgasflasche zur Abtötung<br />

von Schwächlingen<br />

Futterteig zur Notfütterung<br />

Reinigungsutensilien<br />

Aufbau – Wabenbau<br />

Zweite Hälfte<br />

März/Anfang April<br />

Am Besten kurz vor<br />

und beim Einsetzen<br />

der Frühtracht<br />

Drohnenbau an Brutnest<br />

Leitwachsstreifen zum Naturbau<br />

3–5 Mittelwände pro Volk<br />

Aufsatzwaben und Honigwabenmittelwände<br />

evtl. Ergänzungsfütterung<br />

Schwarmzeit<br />

Vermehrungszeit<br />

Mitte April bis<br />

Ende Juni<br />

Beginn: Während<br />

der Frühtracht<br />

Schwarmkisten<br />

Mittelwände für die Schwärme<br />

Zucker und Futtergeschirre für<br />

die Schwarmfütterung<br />

Jungvolkkästen<br />

Frühjahres-Honigernte<br />

Ende April, Mai<br />

und Juni<br />

Beim Einsetzen<br />

einer Läppertracht<br />

oder Beginn der<br />

Trachtpause<br />

Erntegeräte oder Gelegenheit,<br />

diese bei Imkerkollegen mit zu<br />

benutzen<br />

Ordnen des Wabenbaus<br />

Erste Hälfte Juni<br />

bis Ende Juli<br />

Futterwaben (sofern die<br />

verwendete Futterwabe aus<br />

dem betreffenden Volk stammt<br />

und nummeriert ist) und/oder<br />

Futtertaschen für die Zwischentrachtfütterung<br />

Sommer-Honigernte Ende Juli Beim Nachlassen<br />

der Waldtracht<br />

Erntegeräte oder Gelegenheit,<br />

diese bei Imkerkollegen mit zu<br />

benützen<br />

Völkerkontrolle Erste Hälfte August Schwefelschnitten zum Abtöten<br />

von Schwächlingen<br />

Varroabekämpfung Erste Hälfte August Säuren in vorgeschriebener<br />

Menge und Konzentration<br />

zugelassener Applikator gemäss<br />

Empfehlung ZBF<br />

Gittergeschützte Unterlage<br />

Auffütterung<br />

Einwinterung und<br />

Winterarbeiten<br />

Varroa-<br />

Winterbekämpfung<br />

August und erste<br />

Hälfte September<br />

Zweite Hälfte September,<br />

Oktober<br />

November und<br />

Dezember<br />

Kristallzucker 15 kg oder<br />

Flüssigfutter 20 kg<br />

Evtl. einengen<br />

Oxalsäure gemäss<br />

Empfehlung ZBF<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

21

2. Nennen Sie die Zeiten, die Imkerinnen und Imker am meisten herausfordern.<br />

– Aufbau im Frühjahr<br />

– Schwarmzeit<br />

– Honigernte<br />

– Varroabekämpfung<br />

3. Was passiert bei ungenügender Arbeit oder Unterlassung während dieser Zeiten?<br />

Aufbau im Frühjahr:<br />

Schwarmzeit:<br />

Honigernte:<br />

Varroabekämpfung:<br />

Mehr weisellose, schwache oder nicht trachtreife Völker<br />

Verlust eines Teils des Honigs, mehr abgeschwärmte oder weisellose Völker<br />

Finanzieller Verlust<br />

Abgänge von Völkern im Herbst und Winter, schwache Völker im Frühjahr,<br />

Varroafolgekrankheiten: Virenbefall, Sauerbrut. Die Stände der Umgebung werden<br />

in Mitleidenschaft gezogen.<br />

4. Bei welchen Temperaturen im Schatten können Völker (immer möglichst kurz) geöffnet werden?<br />

Wegnahme und Austausch der hintersten Waben oder von Randwaben: 9º C<br />

Blick ins Brutnest: 12º C<br />

Ganzes Volk herausnehmen: 15º C<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

22

3.2 Frühjahreskontrolle<br />

Lernziele<br />

– Sie erkennen, wenn das Volk weisellos ist.<br />

– Sie erkennen, wenn das Volk zu wenig Futter hat.<br />

– Sie erkennen, wenn das Volk Krankheitsanzeichen zeigt.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Praktische Arbeit an den Völkern, besonders Quervergleich der Völker auf einem<br />

Stand. Beurteilung und Auflösung/Vernichtung von drohnenbrütigen Völkern und Serbelvölkern.<br />

Ergänzungs- und Notfütterungsmöglichkeiten praktisch zeigen.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 58 – 62.<br />

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Auf welche Fragen muss die Frühjahreskontrolle Antwort geben?<br />

1. Wie stark ist das Volk?<br />

2. Ist es weiselrichtig?<br />

3. Hat es genug Futter?<br />

4. Ist es gesund?<br />

5. Hat es aus eigener Kraft den Boden gesäubert?<br />

2. Wann ist der ideale Zeitpunkt für die Frühjahreskontrolle, bezogen auf:<br />

a die Temperatur?<br />

b den Trachtkalender?<br />

c das Datum (Halbmonat)?<br />

a Bei mindestens 12º C, an einem Flugtag<br />

b Zur Salweidenblüte<br />

c Zweite Hälfte Februar, erste Hälfte März<br />

3. Woran sehen Sie, dass das Volk eine Königin hat?<br />

An offener Brut<br />

4. Woran erkennen Sie den Futtermangel eines Volkes?<br />

Im Schweizerkasten: Beim Öffnen des Volkes sind die Futterkränze nahezu verschwunden.<br />

Beim Magazin: Blick von oben auf die Waben, es sind keine Futterkränze mehr sichtbar.<br />

5. Wie kann Notfutter gereicht werden?<br />

Futterwaben: An eine mit Bienen besetzte Wabe anschieben, ab 9º C. Nur Futterwaben verwenden,<br />

welche zu einem früheren Zeitpunkt dem betroffenen Volk entnommen wurden und<br />

nummeriert sind.<br />

Zuckerwasser: von oben<br />

Futterteig: von oben<br />

6. Welche Temperaturen müssen bei einer Notfütterung herrschen?<br />

Futterteig ab 5º C<br />

Futterwaben ab 9º C<br />

Zuckerwasser ab 10º C<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

23

7. Was halten Sie von einer Reizfütterung mit Flüssigfutter im frühen Frühling?<br />

Davon ist prinzipiell abzusehen.<br />

8. Nennen Sie die drei Vorteile des Einengens kombiniert mit der Frühjahreskontrolle.<br />

1. Verhinderung verschimmelter Waben: Es sind nur Waben im Volk, die mehr oder weniger mit Bienen<br />

besetzt sind.<br />

2. Wichtig: Es entsteht Raum für neuen Wabenbau, im Schweizerkasten soll der Platz vorbereitet werden<br />

für vier Waben: Eine Drohnenwabe und 3–5 Mittelwände.<br />

3. Entwicklungsfortschritte und -rückschritte sind gut sichtbar.<br />

9. Was tun Sie bei folgenden abnormen Zuständen:<br />

a Keine Eilage, keine Brut?<br />

b Buckelbrut?<br />

c Schwäche, Volk besetzt weniger als vier Waben im Schweizermass?<br />

a Vereinigen oder eine Königin einweiseln, vorausgesetzt, das Volk ist stark genug<br />

(besetzt mindestens 6 Waben).<br />

b Abtöten, oder wenn das Volk noch sehr stark ist, evtl. mit einem anderen starken Volk vereinigen. Nicht<br />

vor dem Stand abwischen (Gefahr von Krankheits- und Parasiten-Verschleppung).<br />

c Abschwefeln<br />

10. Welche Argumente sprechen für oder gegen…<br />

…die Vereinigung mit anderen Völkern?<br />

Pro:<br />

Mit einer Vereinigung kann versucht werden, aus zwei oder drei kleinen, aber gesunden Völkern<br />

ein brauchbares Volk zu machen. Der Erfolg ist aber sehr zweifelhaft.<br />

Achtung: Schwächlinge abschwefeln, nicht vereinigen!<br />

Kontra: Es besteht die Gefahr einer Verschleppung von Krankheiten.<br />

…das Abwischen beim Stand?<br />

Pro: –<br />

Kontra: Es besteht die Gefahr einer Verschleppung von Krankheiten. Die abgewischten, alten Bienen<br />

bringen keine substanzielle Verstärkung der anderen Völker.<br />

…die Abschwefelung?<br />

Pro:<br />

Schwächlinge bringen ausser Arbeit und Kosten nichts. Im Interesse eines gesunden<br />

Bienenbestandes dürfen keine Schwächlinge toleriert werden.<br />

Kontra: Verlust eines Volkes<br />

11. Was tun Sie mit den folgenden Waben, die bei der Frühjahreskontrolle anfallen:<br />

a Futterwaben und Leerwaben gesunder Völker?<br />

b verkotete Waben/graue Waben/Waben aus abgestorbenen oder schwachen Völkern?<br />

c Waben mit Buckelbrut?<br />

a In den Wabenschrank oder in einen Kasten hängen, sortiert nach Alter, immer mit der Volksnummer<br />

angeschrieben. Nur sehr schöne Waben aufbewahren.<br />

b Sofort im Dampfwachsschmelzer oder später im Sonnenwachsschmelzer einschmelzen. Der Dampfwachsschmelzer<br />

verarbeitet auch Waben, die voll mit Futter sind! Achtung: Mit dem Auslecken lassen in<br />

den Völkern oder noch schlimmer im Freien können Krankheiten verbreitet werden. Deshalb wird davor<br />

dringend abgeraten. Zusätzlich kann Räuberei gefördert werden.<br />

c Sofort einschmelzen oder einfrieren, bis der Sonnenwachsschmelzer in Betrieb ist.<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

24

3.3 Aufbau – Wabenbau<br />

Lernziele<br />

– Sie können Ihre Völker dem Entwicklungsrhythmus entsprechend im Frühjahrsaufbau unterstützen.<br />

– Sie können Unterschiede in der Volksstärke beurteilen und wissen, wie in Problemsituationen<br />

verfahren werden kann.<br />

– Sie kennen die praktischen Arbeiten für die Wabenbauerneuerung, insbesondere die Umstellung<br />

des Wabenbaus im Schweizerkasten.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Praktische Arbeit an den Völkern. Arbeit mit Stockkarten; diese dokumentieren die Entwicklung<br />

der Völker seit dem Herbst des Vorjahres (Beispiel einer Stockkarte im geschützten Bereich<br />

auf www.vdrb.ch). Vergleichende Beurteilung der Volksstärke und Vergleich der unterschiedlichen<br />

Entwicklungsrhythmen. Aussagekräftiges Waagvolk betrachten. Völkerführung bei andauerndem<br />

Schlechtwetter besprechen. Blick auf die Qualität des Wabenbaus und praktisches Üben der Wabenbauerneuerung.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 57 – 68 und Band 2, Seiten 51 – 56.<br />

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Füllen Sie die Tabelle zum Volksaufbau aus. *<br />

Name<br />

Drohnenwabe<br />

und Baurahmen<br />

Mittelwände<br />

Honigrahmen<br />

Zeitpunkt Wenn der Bautrieb erwacht Drohnenwabe ausgebaut<br />

und bestiftet<br />

Anzahl 1–2 3–5<br />

Im Magazin, eine Zarge<br />

Bei anstehender Frühtracht.<br />

Wenn bereits Nektar eingetragen<br />

wird<br />

1–2<br />

* Eine bebrütete Honigwabe hat in einem Honigraum nichts zu suchen.<br />

2. Wie viele Mittelwände erhält der 1. Honigraum? Wie ist die Anordnung?<br />

Begründen Sie Ihre Antwort.<br />

Wenn der richtige Zeitpunkt zum Aufsetzen gewährt wird, spielt die Anzahl der Mittelwände und die Anordnung<br />

im Honigraum keine Rolle. Bei guter Tracht ist ein ganzer Aufsatz voll Mittelwände innert Tagen<br />

ausgebaut.<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

25

3. Wie viele Mittelwände erhält der 2. Honigraum? Begründen Sie Ihre Antwort.<br />

In der Regel erhält er keine Mittelwände, denn nur bei starker, anhaltender Tracht würden diese ausgebaut.<br />

4. Was ist eine Drohnenwabe und welche Funktion hat sie?<br />

Auf der Drohnenwabe konzentriert sich die Drohnenbrut. Sie steuert die Bienen, dass diese auf den<br />

Brutwaben weniger Drohnenzellen bauen.<br />

Sie dient auch als Schwarmbarometer. Solange die Bienen bauen, ist das Volk nicht in Schwarmstimmung.<br />

Kann als «Wachsquelle» genutzt werden, d.h. zum Aufbau eines Vorrats an unbelastetem eigenem Wachs.<br />

5. Was ist vom Drohnenschnitt zu halten?<br />

Der Drohnenschnitt gehört zu jeder alternativen Varroabekämpfung.<br />

6. In welcher Anordnung zur Brut und zur Fensterwabe wird die Drohnenwabe gesetzt?<br />

Die Drohnenwabe wird immer anschliessend ans Brutnest gesetzt, nach Möglichkeit nicht als<br />

Fenster wabe, da die Drohnenbrut bei Kälterückschlägen am ehesten vernachlässigt wird und so ein<br />

Krankheitsrisiko darstellen würde. Im Mai kann die Drohnenwabe auch ans Fenster gesetzt werden, wo die<br />

Bautätigkeit leicht sichtbar ist.<br />

7. Warum sollte die Umstellung vor dem längsten Tag erfolgen, d.h. frühestens sobald alle<br />

Mittelwände im Brutraum ausgebaut sind?<br />

Das Volk sollte die Mittelwände nicht nur ausgebaut, sondern an zentralerer Stelle im Brutnest soweit<br />

bebrütet und benutzt haben, dass sie für den Wintersitz in Frage kommen.<br />

Rückt man die ausgebauten noch jungen, ehemaligen Mittelwände erst im Herbst um zwei oder drei<br />

Stellen nach vorne, zertrennen sie den Wintersitz, der teils auch auf die nach hinten gezogenen, alten<br />

Waben zu liegen kommt.<br />

Folge: Das Volk sitzt mit getrenntem Wintersitz weit hinten.<br />

8. Wann müssen Waben aussortiert werden?<br />

Faustregel: Wenn der Schatten einer hinter die Wabe gehaltenen Hand nicht mehr durch den Wabenbau<br />

sichtbar ist, normalerweise nach spätestens drei Jahren.<br />

9. Wie bringt man Waben am besten aus dem Sitz des Volkes heraus?<br />

Einengen im Herbst und Frühjahr: Entfernen alter Futterwaben.<br />

Auslecken lassen alter Waben hinter dem Fenster (im Frühjahr).<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

26

10. Was können die Gründe sein, wenn ein Volk wenig baut und nicht stark genug ist?<br />

– Hungerphasen, schlechte Tracht<br />

– Durch Königin bedingtes Problem, Alter, mangelnde Fruchtbarkeit<br />

– Krankheitsdruck<br />

– Mangelnde Vitalität der Bienen<br />

11. Wie verfahren Sie während der Frühtracht mit einem schwachen Volk?<br />

Abschwefeln<br />

12. Was passiert, wenn Sie mit der Entwicklung des Volkes nicht Schritt halten?<br />

«Ich bin zu langsam»: Entwicklungsbegrenzung, oft recht schneller Ausbruch der Schwarmlust.<br />

«Ich bin zu schnell»: Unterkühlung der Brut, Entwicklungsdämpfer.<br />

Fazit: Ich halte in dieser herausfordernden Zeit Schritt mit meinen Völkern. Ich bereite das erforderliche<br />

Material für den Aufbau vorher vor und halte mir so Zeit frei für eine angepasste Völkerführung.<br />

13. Wie verwenden Sie braune oder nur teilweise ausgebaute Mittelwände?<br />

Einschmelzen<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

27

3.4 Brutkontrolle<br />

Lernziele<br />

– Sie wissen, wie Sie bei jedem Eingriff ins Volk die Brut in ihren Stadien beurteilen können.<br />

– Sie können die Eier und die junge Brut erkennen und wissen, wo sie diese am ehesten finden.<br />

– Sie eignen sich ein Bild an hinsichtlich Brutmenge, Geschlossenheit und Gesundheit der Brut.<br />

– Sie lernen aus dem Brutbild Schlüsse zu ziehen.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Praktische Arbeit an den Völkern. Waben mit Brutbildern und Weiselzellen herumzeigen.<br />

Bilder gesunder, normaler Brut besprechen. Gelegenheit geben, die Brutstadien anzusehen. Gemeinsam<br />

beurteilen.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 69, 141– 142, Band 2, Seite 69 und Band 3, Seite 10.<br />

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Nennen Sie die drei Brutstadien, die Sie bei jedem raschen Blick ins Brutnest prüfen und wie viele<br />

Tage diese Stadien bei der Arbeiterinnenbrut währen.<br />

Eier:<br />

3 Tage<br />

Offene Brut: 5 Tage<br />

Geschlossene Brut: 13 Tage<br />

2. Was können die folgenden Beobachtungen bedeuten?<br />

Keine Eier: Weisellosigkeit, Königin legt (noch) nicht, Hunger, Winter<br />

Keine offene Brut: Hunger (auch Pollenhunger), königinnenbedingter Brutunterbruch, Ende der Brutsaison<br />

Keine verdeckelte Brut: Jungkönigin bei erster Eilage<br />

Kein geschlossenes Brutnest: Sauerbrutverdacht! Alte Königin/Krankheit/verhonigte Brutwaben<br />

3. Welches Brutstadium wird von den Bienen nicht gepflegt und ist auffallend oft wenig von Bienen<br />

besetzt?<br />

Tipp: Wenn Sie nach diesem Stadium suchen, schauen Sie zuerst auf die bienenfreien Flächen inmitten einer<br />

sonst gut mit Bienen besetzter Wabe!<br />

Eier<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

28

4. Was sagen diese Bilder aus?<br />

a Brut einer Afterkönigin<br />

Das Volk ist schon länger weisellos.<br />

b Löchriges Brutnest<br />

Sauerbrutverdacht! Fehlende Balance im Volk,<br />

Krankheitsdruck, Kalkbrut u.a. Inzuchtschädigung.<br />

c Spielnäpfchen<br />

Der Schwarmtrieb erwacht.<br />

d Brut einer drohnenbrütigen Königin<br />

Die Königin hat eine Legestörung oder ihr<br />

Spermavorrat ist erschöpft.<br />

e Schwarmzellen<br />

Wird die Made gefüttert: Das Volk will schwärmen.<br />

f<br />

Nachschaffungszellen<br />

Das Volk hat die alte Königin verloren und zieht<br />

eine neue nach.<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

29

3.5 Honigernte<br />

Lernziele<br />

– Sie können das qualitativ hoch stehende Lebensmittel Honig korrekt ernten.<br />

Stichworte: Reifezustand, verdeckelte Honigwaben, Stossprobe, Honig abdeckeln, schleudern,<br />

sieben, abschäumen, abfüllen, Hygiene.<br />

– Sie erlernen den Gebrauch von Honigerntegeräten und Werkzeugen.<br />

– Sie erarbeiten Basiswissen im Bereich Honigpflege/-verarbeitung (Lagerung, Klärung, Abschäumen,<br />

Cremehonig, Abfüllen), Honigverkauf.<br />

– Sie kennen das Goldsiegelprogramm und wissen um die Qualitätsanforderungen (auch lebensmittelgesetzlich<br />

vorgeschriebene).<br />

– Materialkunde: Gefässe, Kessel und Gebinde.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Schwerpunkt praktische Arbeit im Bienenhaus, auf dem Bienenstand, im Schleuderraum.<br />

Arbeit mit der Checkliste für die Qualitätskontrolle für das Honig-Qualitätssiegel-Programm von<br />

apisuisse.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 83 – 92, 150 und Band 4, Seiten 11 – 21.<br />

Info und Tipps<br />

Ursache<br />

Honigernte während einer Tracht<br />

Unverdeckelte Waben ohne «Stossprobe» oder<br />

Refraktometertest geerntet<br />

Honig zum Abschäumen offen stehen lassen<br />

Honig bei Raumtemperatur und hell lagern<br />

Unhygienischer Schleuderraum mit<br />

Fremdgerüchen<br />

Zu hoher Wassergehalt<br />

Honig beim Schleudern nicht fachgerecht gesiebt<br />

Bei Honigwabenentnahme aus dem Volk zu viel<br />

Rauch verwendet<br />

Auswirkungen<br />

Unreifer Honig mit zu hohem Wassergehalt<br />

beginnt zu gären (Fermentation)<br />

Wassergehalt im Honig steigt rasch<br />

(hygroskopisch) über den empfohlenen Wert<br />

Blütenhonig verfärbt sich bei der Lagerung braun<br />

Honig mit Fremdgeruch (untypischer<br />

Honig geruch)<br />

Honig trennt sich in zwei Schichten,<br />

Gärungs gefahr<br />

Fremd- und Wachsteile im Honig<br />

Honig mit Rauchgeschmack<br />

Info: Honigernte<br />

Vor der Ernte den Wassergehalt prüfen: Stossprobe (Wassergehalt maximal 18,5%).<br />

Behandlung von Honig und die Erhaltung der Qualität:<br />

Je niedriger der Wassergehalt des Honigs ist, desto haltbarer ist er. Qualitätshonig darf höchstens 18,5%<br />

Wasser enthalten. Der Wassergehalt des Honigs wird mit einem geeichten Refraktometer gemessen.<br />

Die Erntefähigkeit kann auch mit Hilfe der Stossprobe abgeschätzt werden.<br />

Der reife Honig wird in einer gereinigten Schleuder ohne zusätzliche Erwärmung geschleudert. Am<br />

besten werden die Waben direkt nach der Entnahme aus den Bienenvölkern geschleudert. Der Honig<br />

fliesst durch ein Sieb in einen sauberen Behälter. Das Sieb hält unerwünschte Fremdpartikel wie<br />

beispielsweise Wachs zurück. Pollen dagegen dürfen nicht entfernt werden. Deshalb darf die Maschenweite<br />

bei mehreren Siebstufen nicht kleiner als 0,2 mm sein.<br />

Info: Richtlinien für das Etikettieren von Honig<br />

www.vdrb.ch – Rubrik Downloads – Honigqualität<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

30

Info: Honig-Qualitätssiegel-Programm<br />

Die Imkerinnen und Imker sind Hersteller von Lebensmitteln. Die Gesetzgebung im<br />

Bereich Lebensmittel überträgt dem Produzenten die Verantwortung für die gute<br />

Herstellungspraxis auf seinem Betrieb und die Qualität seiner Produkte. Um dieser<br />

Verantwortung gerecht zu werden, braucht es eine stetige fachliche Weiterbildung. Die<br />

Selbstkontrolle ist das Qualitätssicherungssystem, das Imkerinnen und Imker auf ihrem<br />

Betrieb durchführen und das hilft, die Herstellung und die Qualität der Erzeugnisse unter<br />

Kontrolle zu halten.<br />

Diese Vorschriften gelten für alle Imker<br />

Was machen Siegelimker mehr?<br />

Honig darf höchstens 21% Wasser enthalten. Wassergehalt des Honigs ist max. 18,5%.<br />

Honig darf nicht übermässig erhitzt werden,<br />

er muss reif gewonnen werden. Die Waben<br />

müssen brutfrei sein. Er muss gesiebt werden,<br />

aber Pollen dürfen nicht entfernt werden<br />

(Sieb > 0,2 mm).<br />

Die «Gute Herstellungs-Praxis» ist ein Begriff<br />

der Produktehaftung und -herstellung.<br />

Produkte sollen nach neuesten Erkenntnissen<br />

hergestellt werden, um die Sicherheit des<br />

Konsumenten sicherzustellen.<br />

Die Pflicht zur Selbstkontrolle ist einer der<br />

wichtigsten Grundsätze des schweizerischen<br />

Lebensmittelrechts. Sie gilt für alle, die<br />

Lebensmittel herstellen, behandeln, abgeben,<br />

einführen oder ausführen.<br />

Die Pflicht zur Selbstkontrolle beinhaltet auch<br />

die Pflicht zur Dokumentation der Herstellung<br />

und der Ernte.<br />

Erlaubt sind nur Arzneimittel, die SwissMedic<br />

zugelassen hat. Das ZBF empfiehlt aber nur<br />

einen Teil der erlaubten Arzneimittel!<br />

Es dürfen nur lebensmittelechte Geräte und<br />

Lagergefässe verwendet werden.<br />

Lagern nur in Chromstahl und spez.<br />

Kunststoffkesseln (oder Gläsern).<br />

Er verpflichtet sich schriftlich, die<br />

Qualitäts vorschriften des Reglements<br />

einzuhalten.<br />

Selbstkontrolle wird mit dem apisuisse-<br />

Formular geführt (www.vdrb.ch –<br />

Rubrik Downloads – Formulare).<br />

Es werden von jedem Warenlos zwei Rückstellmuster<br />

zu 250g bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum<br />

gelagert, wovon eines zur <strong>VDRB</strong><br />

Verbandsanalyse gratis einzogen werden<br />

kann.<br />

Für Siegelimker gilt: NUR vom ZBF empfohlene<br />

Arzneimittel sind erlaubt! Varroa und<br />

Wachsmotten werden nur mit empfohlenen<br />

Mitteln bekämpft (www.vdrb.ch – Rubrik<br />

Links – Gesetze und Verordnungen).<br />

Honig wird dunkel und kühl gelagert.<br />

25% der Brutwaben werden jährlich erneuert,<br />

damit sie hell bleiben. Bebrütete Honigwaben<br />

werden im Folgejahr ersetzt.<br />

Bienen werden nur mit eigenem Honig<br />

gefüttert.<br />

Zwischentrachtfütterung nur mit<br />

Futterwaben, Maische oder Teig<br />

(14 Tage Wartezeit bei Flüssigfütterung)<br />

Mindestens zwei Weiterbildungen pro Jahr<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

31

Info: Honiglagerung<br />

Honig mit einem Wassergehalt zwischen 15 % und 18% kristallisiert optimal aus. Honig mit weniger<br />

als 15% Wasser ist sehr zähflüssig und schlecht streichbar. Er kristallisiert sehr hart aus. Bei der Kristallisation<br />

von Honig mit mehr als 18,5% Wassergehalt bilden sich oft zwei Schichten: Eine kandierte und<br />

eine flüssige. Der Wassergehalt in der flüssigen Schicht ist höher als im kristallisierten Bereich, so dass<br />

die Gefahr einer Gärung besteht. Gärender Honig ist nicht handelsfähig, kann aber je nach Zustand zu<br />

Backzwecken verwendet werden. Er darf nicht den Bienen verfüttert werden.<br />

Quelle: Website Zentrum für Bienenforschung www.agroscope.admin.ch/imkerei<br />

Info: Lagergefässe<br />

Behälter für den Konsum: Glas oder lebensmittelechter Kunststoff<br />

Behälter für Lagerung: Chromnickelstahl oder lebensmittelechter Kunststoff<br />

Die Behälter von Honig müssen vor allem luft- und wasserdicht sein, damit keine Luftfeuchtigkeit<br />

eindringen kann.<br />

Als Behälter für den Konsum eignen sich am besten Gläser mit Twist-off-Deckel, aber auch Behälter<br />

aus lebensmittelechtem Kunststoff sind akzeptabel. Kartondosen mit Paraffinbelag sind vom Lebensmittelgesetz<br />

her verboten, weil Paraffin giftige Substanzen enthält. Für den Handel und die Lagerung<br />

in Grossbehältern sind nur Chromnickelstahl und lebensmittelechter Kunststoff geeignet. Ungeeignet<br />

sind Kessel aus Aluminium, verzinkte Gefässe und solche, die innen mit einer Farbschicht versehen sind.<br />

Die Farbe könnte Giftstoffe abgeben. Behälter aus Weissblech dürfen nur verwendet werden, wenn sie<br />

absolut rostfrei sind. Bei Neuanschaffungen sollten keine Kessel aus Weissblech gekauft werden.<br />

Quelle: Website Zentrum für Bienenforschung www.agroscope.admin.ch/imkerei<br />

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Wann kann in den Flachlandregionen Honig geerntet werden?<br />

Blütenhonig:<br />

Ende Mai bis Mitte Juni<br />

Sommerhonig: Juli bis Anfang August<br />

2. Wann ist Honig reif?<br />

Die Honigwaben sind verdeckelt. Der Honig spritzt bei Stossprobe nicht aus den Waben.<br />

3. Warum darf unreifer Honig nicht geerntet werden?<br />

Unreifer Honig hat zu viel Wasser und gärt schnell.<br />

4. Wann darf kein unverdeckelter Honig geerntet werden?<br />

Während einer guten Tracht, z.B. während der Rapsblüte<br />

5. Nennen Sie geeignete Räume, welche als Schleuderraum benützt werden können.<br />

Raum im Bienenhaus, Waschküche oder ein mit Fliesen ausgekleideter Heizungs- oder Luftschutzraum.<br />

Raum darf keine Fremdgerüche aufweisen.<br />

6. Worauf ist beim Schleuderraum besonders zu achten?<br />

Geruchsfrei, trocken, sauber und bienendicht. Der Raum soll wenn möglich über fliessendes Wasser und<br />

elektrischen Strom verfügen.<br />

7. Wie wird der Honig ohne grosse Qualitätseinbusse mehrere Jahre optimal gelagert?<br />

– Richtiges Gefäss, vorzugsweise Glas, Chromnickelstahl oder lebensmittelechter Kunststoff<br />

(luftdicht verschlossen)<br />

– Kühl: 10° C – max. 16° C, möglichst geringe Temperaturschwankungen während des ganzen Jahres<br />

– Dunkel<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

32

3.6 Zwischentrachtpflege<br />

Wabenbauumstellung – Futtervorrat, Fütterung, Futter- und Brutkontrolle, Räuberei<br />

Lernziele:<br />

– Sie kennen Vor- und Nachteile von Gesamtbauerneuerung oder Umstellung des Wabenbaus.<br />

– Den Futtervorrat eines Volkes können Sie rationell abschätzen<br />

(Futterkontrolle, Futterkranzkontrolle).<br />

– Die verschiedenen Futterarten und Futtergeschirre kennen Sie.<br />

– Sie kennen die Gefahren beim Einsatz von Futterwaben.<br />

– Sie kennen die Gründe für Räuberei und wissen diese zu vermeiden.<br />

– Sie wissen, wann und wie eine Notfütterung durchgeführt werden muss.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Bei der Jungvolkbildung und der Sommerpflege der Leistungsvölker in verschiedenen<br />

Kursteilen auf die Grundversorgung der Völker achten, praktische Arbeit an den Völkern. Verschiedene<br />

Futtergeschirre und Futterarten vor Ort.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch Band 1, Seite 68, 90, 95 – 99, 114.<br />

Methodischer Hinweis<br />

Vom Zeitpunkt her drängt sich die Wabenbauumstellung auf siehe 3.3 Aufbau/Wabenbau, Seite 25.<br />

Infos und Tipps<br />

Ursache<br />

Alte Futterwaben vor dem Bienenhaus<br />

auslecken lassen<br />

Verschüttetes Zuckerwasser nicht sofort<br />

aufputzen<br />

Bienenvolk überwintert auf Waldhonig<br />

Volk ist weisellos oder zu schwach<br />

Nach der Ernte wird zu rasch und zu viel<br />

aufgefüttert<br />

Späte, starke Waldtracht<br />

Nach dem Abräumen des Honigaufsatzes wird<br />

nicht sofort gefüttert<br />

Nach dem Einengen nur verdeckelte Futterwaben<br />

und Pollenwaben im Volk belassen<br />

Auswirkungen<br />

Bewirkt Räuberei, Verschleppen von<br />

Bienenkrankheiten<br />

Räuberei wird gefördert<br />

Ruhrgefahr bei längeren Kälteperioden<br />

Das Bienenvolk nimmt das Futter nicht oder<br />

ungenügend auf<br />

Der Brutraum «verhonigt» und für die Brut ist<br />

kein Platz mehr vorhanden<br />

Kein Platz für Winterbrut, schlechter Wintersitz,<br />

Gefahr von Ruhr bei langer Kälteperiode<br />

Massnahme: Volle, mit Waldhonig gefüllte Brutwaben<br />

werden geschleudert und müssen durch<br />

leere Brutwaben ersetzt werden.<br />

(Achtung Siegelimker!)<br />

Bienen sind hungrig, werden aggressiv und<br />

rauben Nachbarvölker aus<br />

Bienenvolk verhungert im Winter/Frühjahr bei<br />

kalter Witterung<br />

1. Wann ist der beste Zeitpunkt für die Wabenbauumstellung oder die Wabenbauerneuerung?<br />

Nach der Frühjahresernte bis Ende Juni<br />

2. Mit welchen Arbeiten kann die Wabenbauumstellung kombiniert werden?<br />

– Schwarmkontrolle<br />

– Ablegerbildung<br />

– Kontrolle des abgeschwärmten Volkes<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

33

3. Welche Vorteile bringt die Gesamtbauerneuerung?<br />

Neues Wabenmaterial, reduzierter Krankheitsdruck, kontrollierter Wachskreislauf, weniger Störungen<br />

über drei Jahre, evtl. neue Königin<br />

4. Wie gross ist der Nahrungsbedarf eines Bienenvolkes im Frühling pro Woche?<br />

Etwa 1 kg<br />

5. Wie gross muss der Frühjahrshonigvorrat sein, dass sich eine Zwischentrachtfütterung erübrigt?<br />

Mindestens 6 kg. Bei gutem Trachtangebot, z.B. Buntbrache, Waldbeeren.<br />

6. Welche Möglichkeiten haben Sie zur Notfütterung bei andauerndem Schlechtwetter?<br />

– Fütterung mit Futterwaben. Nur Futterwaben verwenden, die aus dem entsprechenden Volk stammen<br />

und nummeriert sind.<br />

– Fütterung mit Futterteig<br />

Bei entferntem Honigraum:<br />

– Futtertasche mit Maische<br />

– Flüssigfütterung<br />

Wartefrist: Zwei Wochen für erneutes Aufsetzen des Honigraumes<br />

7. Wann besteht die Gefahr von Räuberei?<br />

Räuberei wird meist von einem vorausgehenden Fehler des Imkers ausgelöst.<br />

– Nie Waben im Freien zum Auslecken aufhängen<br />

– Flugloch ist nicht der Volksstärke angepasst.<br />

– Honig- und Futterwabenschrank sind nicht bienendicht.<br />

– Weisellose Völker<br />

8. Wie kann man Räuberei bekämpfen?<br />

– Flugloch derart verschliessen, dass jeweils nur eine Biene durchschlüpfen kann.<br />

– Beraubtes Volk an einen mindestens 3 km entfernten Standort verstellen.<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

34

3.7 Arbeiten nach der Sommertracht<br />

Lernziele<br />

– Sie können den Zeitpunkt der Sommertrachternte richtig bestimmen.<br />

– Sie wissen, dass sich eine späte Varroabekämpfung negativ auf den Aufbau starker und gesunder<br />

Winterbienengenerationen auswirkt.<br />

– Sie können die Volksstärke abschätzen und entscheiden, ob dieses überwinterungswürdig ist.<br />

– Sie können den Vorrat abschätzen und den Nahrungsbedarf berechnen.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Praktische Arbeit an den Völkern. Stockkarten, die den Verlauf des Jahres wiedergeben<br />

(Beispiel einer Stockkarte im geschützten Bereich auf www.vdrb.ch). Aussagekräftiges Waagvolk,<br />

welches das Abflauen der Tracht zeigt. Ergebnisse der apistischen Beobachtungsstationen der letzten<br />

zehn Jahre, die dokumentieren, ob im August noch Tracht erwartet werden kann. Vergleiche zwischen<br />

den Völkern hinsichtlich der Kontrollpunkte.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 91 – 99.<br />

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Wie setzen Sie den Zeitpunkt der Sommertrachternte an:<br />

a Im Bezug auf die Tracht?<br />

b Im Bezug auf den Aufbau starker Winterbienengenerationen?<br />

c Im Bezug auf die Varroabelastung?<br />

a Am besten beim Ausklingen und nicht bei völlig beendeter Tracht, die Ernte und Kontrolle gehen viel<br />

ruhiger, die Völker sind sanfter.<br />

b So früh wie möglich, damit die Winterbienen nicht die Hauptarbeit der Zuckerfutterverarbeitung<br />

übernehmen müssen. Sie brauchen ihre Kräfte für Überwinterung und Frühjahrsaufbau.<br />

c Kein Warten auf den letzten Tropfen Honig und schon gar kein Hungern lassen der Völker. Auf den rasch<br />

sich vermindernden Brutkreisen vermehrt sich sonst die Varroa sehr rasch und die Völker erleiden eine<br />

irre versible Schädigung.<br />

«Ein gesundes, vitales Volk im nächsten Frühjahr ist mindestens ebenso viel wert wie sein gesamter<br />

Jahreshonigertrag.»<br />

2. Welches sind die Arbeitsschritte bei der Sommertracht-Ernte?<br />

– Alle Honigwaben herausnehmen, Bienen abklopfen und abwischen<br />

– Honigwaben in schliessbare Transportkiste einhängen<br />

– Volk möglichst rasch schliessen und sich beruhigen lassen<br />

3. Was ist besser: Eine späte Sommertracht-Ernte oder eine frühzeitige Varroabekämpfung?<br />

An den meisten Orten kann auf diese geringe Menge Honig zu Gunsten einer frühen Varroabekämpfung<br />

verzichtet werden.<br />

4. Nennen Sie die sechs Fragen, welche vor dem Auffüttern beantwortet werden müssen.<br />

1. Ist das Volk weiselrichtig?<br />

2. Ist die Brut gesund?<br />

3. Wie gross ist der Futtervorrat?<br />

4. Können alte oder schlechte Waben entfernt werden?<br />

5. Müssen nach starker, später Waldtracht volle Brutwaben durch leere ersetzt werden<br />

(Platz zum Brüten geben)?<br />

6. Muss ein Volk noch umgeweiselt werden?<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

35

5. Nennen Sie die Arbeitsschritte nach dem Abräumen.<br />

– Teilweise auffüttern<br />

– Varroabekämpfung<br />

– Fertig auffüttern<br />

– Herbstkontrolle<br />

6. Wie viel Zuckerwasser soll pro Volk im Spätsommer gefüttert werden?<br />

15 – 20 kg, abhängig vom Beutentyp, vom Versorgungsgrad und den klimatischen Bedingungen.<br />

7. Welche Unterschiede gibt es zwischen dem fertigen Futtersirup aus dem Fachhandel oder dem<br />

selbst hergestellten aus Kristallzucker?<br />

Gekaufter Futtersirup ist konzentrierter, teurer, aber es entfällt Arbeit.<br />

8. Nach der Honigernte sind zwei Schritte fällig – die Säurebehandlung und das Auffüttern.<br />

Welcher kommt zuerst?<br />

Zuerst einen Kessel Futter geben, das beruhigt die Bienen.<br />

9. Wann soll aufgefüttert werden?<br />

Sofort nach der Honigernte bis Mitte September. Wegen Räubereigefahr abends und bei allen Völkern<br />

gleichzeitig.<br />

10. Wann soll die erste Behandlung gegen die Varroamilbe durchgeführt werden?<br />

Ende Juli/Anfang August<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

36

3.8 Einengen, Einwinterung und Winterkontrollen (inkl. Einengen im Frühjahr)<br />

Lernziele<br />

– Sie verstehen die Bedeutung des Einengens.<br />

– Sie kennen die Argumente für das Einengen im Herbst und im Frühjahr.<br />

– Sie können die Volksstärke abschätzen und ein Volk bei der Einwinterung einfach bewerten.<br />

– Sie wissen um die umstrittene Frage des Eindeckens von Bienenvölkern.<br />

– Sie kennen Mäuseschutzvorrichtungen.<br />

– Sie kennen die Winterarbeiten, wie Futterwaben sortieren, Waben ausscheiden/verwerten und die<br />

periodische Winterkontrolle an den Völkern.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Praktische Arbeit an den Völkern. Arbeit mit Stockkarten (ein Beispiel finden Sie im geschützten<br />

Bereich auf www.vdrb.ch). Wärmehaushalt der Bienenvölker im Winter und Aufbau der<br />

Wintertraube repetieren.<br />

PowerPoint Präsentation (online im geschützten Bereich auf www.vdrb.ch).<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 100 – 102 und Band 2, Seiten 74 – 76.<br />

Lösung Lernkontrolle<br />

1. In welchem Teil des Kastens soll der Wintersitz liegen?<br />

Im fluglochnahen Teil des Kastens<br />

2. Welche Waben bevorzugen die Bienen für den Wintersitz?<br />

Alte Waben<br />

3. Welche Auswirkungen hat ein zu spätes Ordnen des Wabenbaus?<br />

Der Wintersitz kann nach hinten ans Fenster gezogen und getrennt werden.<br />

4. Auf wie vielen Waben überwintert ein Volk?<br />

Auf fünf bis zehn Waben im Schweizerkasten<br />

5. Nennen Sie Gründe für das Einengen<br />

a im Spätherbst.<br />

b im Frühjahr.<br />

a Kein Schimmel auf den Futterwaben<br />

b Platz schaffen für Mittelwände<br />

6. Wie geht das Einengen im Herbst vor sich?<br />

– Unnötige Waben entfernen<br />

– Bienen abwischen<br />

– Volk schliessen<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

37

7. Warum ist es nicht nötig, das Volk einzudecken?<br />

– Die Wintertraube isoliert sich selber ausreichend.<br />

– Wenn weniger lange Brut gepflegt wird, gehen die Bienen mit ihrem Vorrat besser um.<br />

8. Wie hoch und wie breit soll das Flugloch höchstens sein, damit keine Mäuse eindringen können?<br />

7 mm hoch, die Breite den effektiven Flugbewegungen anpassen.<br />

9. Zählen Sie die wichtigen Winterarbeiten auf.<br />

1. Periodische Standkontrollen<br />

2. Rahmen drahten<br />

3. Winterbehandlung mit Oxalsäure<br />

4. Gerätschaften für das nächste Jahr vorbereiten<br />

5. Honig vermarkten<br />

10. Worauf achten Sie bei der Winterkontrolle?<br />

1. Sind die Fluglöcher offen und frei?<br />

2. Stört etwas die Winterruhe der Bienen?<br />

3. Höre ich das Summen der Bienen im Kasten?<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

38

3.9 Spezialitäten beim Imkern mit dem Magazin<br />

Lernziele<br />

– Sie kennen die wichtigsten Unterschiede in der Betriebsweise der beiden Beutentypen.<br />

Stoff<br />

Kursleiter: Praktische Arbeit an den Völkern.<br />

Eigenarbeit: Lesen Sie im Bienenbuch, Band 1, Seiten 49 – 53, 75 – 76, 94 (Magazine allgemein),<br />

Seiten 45 – 48 (Dadant).<br />

Methodischer Hinweis<br />

Halbieren Sie die Gruppe der Kursteilnehmenden mit dem Auftrag, alle Argumente für den Schweizerkasten<br />

bzw. das Magazin zusammenzutragen.<br />

Wagen Sie Spielformen – z.B. das Erstellen eines dazugehörigen Prospektes, die Präsentation an der<br />

Pinnwand.<br />

Lösung Lernkontrolle<br />

1. Vergleichen Sie Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Holzbeuten.<br />

Holz:<br />

langlebiger, besser zu reinigen<br />

Magazin: leichter, billiger<br />

2. Magazinbeuten können in zwei Gruppen eingeteilt werden, jene mit einem und jene mit zwei<br />

Wabenmassen. Welche Vor- und Nachteile bieten diese Beuten?<br />

Ein Wabenmass ist für die Wabenbauerneuerung sehr erwünscht, da ältere oder bebrütete Honigwaben<br />

nach unten wandern. Volle Honigwaben sind sehr schwer.<br />

3. Welches sind die wesentlichen Unterschiede in der Betriebsweise Schweizerkasten/<br />

Magazinbeute?<br />

Im Magazin sind weniger Eingriffe nötig als im Schweizerkasten.<br />

Erweitern heisst meist, eine weitere Zarge aufzusetzen.<br />

4. Beschreiben Sie die Frühjahreskontrolle im Magazin mit einem Wabenmass.<br />

In einem einzigen Eingriff werden vier Schritte gleichzeitig erledigt:<br />

– Brutkontrolle<br />

– Aussondern der Altwaben<br />

– Wabenbauerneuerung<br />

– erste Honigwaben und Drohnenwabe<br />

5. Vergleichen Sie – möglichst unvoreingenommen vom eigenen Beutentyp – Magazine oder<br />

Schweizerkasten miteinander. Welche Schlüsse ziehen Sie?<br />

Eine allgemein gültige Antwort für das eine oder das andere System gibt es nicht.<br />

Einige Punkte müssen abgewogen werden: Standort, vorhandenes Material, Finanzen, Vorlieben...<br />

Februar <strong>2012</strong><br />

39

3.10 Wabenverwertung<br />

Lernziele<br />